© 2021, Малышева Лидия Петровна 2521 18

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Использование источников географической информации (на примере атласа) в процессе преподавания географии

Выпускная квалификационная работа по направлению "Географическое образование"

Просмотр содержимого документа

«Использование источников географической информации (на примере атласа) в процессе преподавания географии»

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт наук о Земле

Кафедра социально-экономической географии и туризма

| Утверждена распоряжением по институту наук о Земле от «02» ноября 2020 г. № 41/11.00-03

| Допущена к защите «22» января 2021 г. Зав. кафедрой социально-экономической географии и туризма д.г.н., профессор Белозеров В. С. ___________________________________ (подпись зав. кафедрой) |

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ АТЛАСА) В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ

| Рецензент: Карпенко С. И., к.п.н., директор МБОУ лицея № 8 г. Ставрополя (ФИО), (ученая степень, звание, должность) Нормоконтролер: Овсянников Е. И., к.п.н., доцент (ФИО) (ученая степень, звание, должность) _____________________________ (Подпись) Дата защиты: «02» февраля 2021 г.______________ Оценка ______________________ | Выполнила: Малышева Лидия Петровна, студентка 3 курса, группы ПОБ-м-з-18-1, направления Педагогическое образование, профиля Географическое образование, заочной формы обучения _____________________________ (Подпись) Руководитель: Щербакова Т.К., доктор педагогических наук, профессор кафедры социально-экономической географии и туризма _____________________________ (Подпись)

|

Ставрополь, 2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА I. Теоретические основы использования картографических произведений в школьном географическом образовании 9

1.1 История использования атласов в преподавании школьных курсов географии в России и за рубежом 9

1.2 Психолого-педагогические основы использования учебного атласа 19

ГЛАВА II. Методика использования учебного атласа и географических карт в обучении географии 24

2.1 Методические основы формирования картографических знаний 24

2.2. Формирование картографических понятий о сущности и классификации картографических произведений 28

ГЛАВА III. Опытно-экпериментальная работа по формированию умений

«понимать», «читать», «знать» атлас в школьных курсах географии 41

3.1. Методика проведения экспериментальной работы 41

3.2. Результаты экспериментальной работы 60

Заключение 64

Библиография 65

Приложение 67

Введение

Актуальность исследования. География играет огромную роль как в образовательном процессе, так и в жизни человека. Используемые с давних пор в образовательных целях атласы и поныне являются отличным способом изучения различных процессов, явлений и событий в привязке к географическому расположению. В современном цифровом веке, где стремительными темпами развивается техника и технологии, учебные пособия в образовательных учреждениях до сих пор остаются в том же бумажно-карандашном виде, что и много лет назад.

Развитие картографической науки достигло в наше время такого высокого уровня, что на создаваемых географических картах оказывается возможным не только показывать пространственные отношения между объектами и явлениями, размещенными на земной поверхности, но и отображать их важнейшие качественные особенности. Географические карты служат моделями изучаемых территорий и явлений, что делает их замечательным средством познания окружающего мира.

Важную роль играют географические карты и другие картографические произведения в преподавании географии в средней общеобразовательной школе.

К. Паустовский писал, что «чтение незнакомого края всегда начинается с карты… По карте можно странствовать так же, как по Земле».

Задачи понимать, читать, знать карту решаются только на уроках географии. Умение пользоваться картой равнозначно таким умениям, как читать и писать. Образовательное значение школьной географии заключается не только в том, что она даёт знания, но и содействует выработке умений и навыков (по ФГОС – УУД). Карта – это основа географии, её второй язык, экономное выражение географического текста, главный источник географической информации, наглядное пособие по географии. Ни научная география, ни учебная не обходятся без географической карты. Карта должна быть на каждом уроке, во всех звеньях образовательного процесса.

Практические работы на уроках географии, связанные с использованием географических карт, служат важным средством активизации учебной деятельности учащихся, а самостоятельно добытые учениками из карт географические сведения оказываются, как правило, не формальными, прочными.

Ученик, работая под руководством учителя с географическими картами, приобретает новые знания, развивает умения, используемые в дальнейшем в процессе самостоятельной учебной работы. Так вырабатывается полезный в жизни навык извлечения из карт заключенной в них информации о территориях и явлениях.

Цель исследования заключается в изучении специфических особенностей использования атласов в преподавании географии и разработке методики их использования как полного картографического произведения (на примере школьного курса «География России»).

Объект исследования: система картографических знаний.

Предмет исследования: процесс формирования картографических знаний на уроках географии.

Гипотеза исследования: использование атласа как полного картографического произведения в школьном курсе «География России» будет эффективно, если:

- ведущие положения картографической науки, идеи и принципы модернизации российской школы, современные идеи географического образования отражают теоретико-методологические основы;

- разработана методическая концепция использования учебного атласа в школьном курсе «География России», реализующая идеи практико-ориентированного, личностно-деятельностного и системного подходов;

- конкретно раскрыты методические условия реализации концепции использования учебного атласа в школьном курсе «География России».

Для достижения поставленной цели и в соответствии с выдвинутой гипотезой были определены следующие задачи:

Определить научные, психолого-педагогические и методические основы использования учебного атласа в школьном географическом образовании.

Определить методические условия реализации концепции использования учебного атласа в практике обучения, обеспечивающие формирование географической культуры школьников на основе усвоенных ими картографических умений.

Провести опытно-экспериментальную работу по эффективности использования разработанной концепции.

В процессе работы использовались следующие методы исследования:

теоретические: анализ и обобщение географической, научно-картографической, методической и психолого-педагогической литературы по проблеме исследования; изучение программно-методических и нормативных документов в области географического образования; разработка направлений исследовательской деятельности и методической концепции с использованием системного метода, экстраполяции и моделирования;

эмпирические: анкетирование, педагогическое наблюдение, беседы с учащимися, интервьюирование учителей географии и педагогический эксперимент;

статистические: географические и табличные интерпретации данных, математическая обработка представленных данных эксперимента.

Научная новизна исследования заключается в создании и обосновании методической концепции работы с учебным атласом как полным картографическим произведением, направленным на поэтапное формирование картографических умений читать, понимать и знать атлас; разработке и реализации педагогической технологии, обеспечивающей личностное развитие учащихся.

В соответствии с целеполаганием определённых этапов формирования картографических умений создана серия практических заданий, направленных на вовлечение учащихся в деятельность по работе с отдельными картами школьного атласа, с атласом, как полным произведением, по совмещённому использованию карт и дополнительного иллюстративного материала, карт атласа и учебной географической литературы.

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в определении теоретико-методологических основ формирования методической концепции использования атласа, включающих следующие ведущие подходы: системный, практико-ориентированный, личностно-деятельностный; принципы построения: фундаментальности, расширения образовательной среды, культурологический, Обоснована поэтапность формирования у учащихся умений работать с картами атласа как полным картографическим произведением.

Практическая значимость система картографических знаний и методика их формирования являются важной основой формирования географических представлений в пространстве. Представленные материалы могут быть использования стажерами, студентами географического факультета в период прохождения педагогической практики.

База эксперимента: МКОУ СОШ №1 с.Дивное Апанасенковского района Ставропольского края.

Этапы экспериментальной работы:

На первом этапе (2018 г.) было определено общее направление исследования, изучалась и анализировалась философская, педагогическая и методическая литература по проблеме исследования, накапливался и анализировался педагогический опыт и результаты использования проектной деятельности учащихся на различных ступенях образования и в объединениях дополнительного образования, формулировались исходные позиции исследования, уточнялся понятийный аппарат, разрабатывалась программа экспериментальной работы.

На втором этапе (2019 г.) экспериментально изучалось использование картографической продукции в формировании картографической грамотности учащихся при изучении географии.

На третьем этапе (2020 г.) обрабатывались результаты экспериментов, формулировались теоретические выводы, отраженные в положениях, выносимых на защиту; происходила апробация результатов диссертационной работы и ее окончательное оформление.

Защищаемые положения:

1. Географический атлас является сборником географических карт разной тематики. Методика работы атласом позволяет формировать систему географической грамотности и использовать данное картографической произведение в дальнейшей деятельности школьника.

2. Методика формирования картографической компетентности является основой деятельности учителя географии в использовании источников географической информации в процессе преподавания географии.

Рекомендации по использованию научных результатов исследования.

Разработанная методика и полученные выводы в результате проведённого исследования могут быть использованы в практике школьного географического образования, в системе повышения квалификации учителей, подготовке и переподготовке педагогических кадров.

Апробация исследуемой проблемы заключалась в представлении результатов исследования на заседаниях МО учителей географии Апанасенковского района и Ставропольского края.

Основные положения исследования рассмотрены в публикациях автора:

Малышева Л.П. Использование школьных атласов в обучении географии.//http:multiurok.ru/ MUF1392757 от 24.03.2020 г.

Малышева Л.П. Методика использования Учебного атласа. //http:multiurok.ru/ MUF1478503 от 14.06.2020 г.

Малышева Л.П. Удивительное рядом – озеро Маныч-Гудило. //http:multiurok.ru/ MUF1478511 от 14.06.2020 г.

Малышева Л.П. Формирование картографической грамотности обучающихся на уроках географии и во внеурочное время. //http:multiurok.ru/ MUF1479940 от 15.06.2020 г.

Малышева Л.П. Обобщающий урок по теме «Виды изображений земной поверхности» //http:multiurok.ru/ MUF1479928 от 15.06.2020 г.

Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературных источников.

В работе 73 страницы печатного текста, 13 рисунков, 2 таблицы, 1 приложение. Библиографический список включает 23 источника.

ГЛАВА I. Теоретические основы использования учебного атласа в школьном географическом образовании.

История использования атласов в преподавании школьных курсов географии в России и за рубежом.

Понятие «географический атлас» складывалось на протяжении многих веков. Оно прошло сложный и многогранный путь от собрания разрозненных рукописных карт до создания произведения системного типа, отличающегося научной глубиной и практической ценностью. Атласы, в известном смысле, отражают уровень экономического и культурного развития не только тех стран, где они были созданы, но и мира в целом. Они являются своеобразными документами своего исторического времени.

Механическое сравнение атласов разных исторических эпох невозможно . Но последовательное хронологическое рассмотрение развития атласной картографии позволяет проследить тенденции его развития. Кроме того, атласы – наиболее завершённые картографические произведения, соединяющие в себе достижения картографии и географии. Именно атласы чётко отражают этапы изучения пространства, глубину познания природных и социально-экономических явлений.

Родоначальником в создании географических атласов принято считать древнегреческого учёного Клавдия Птолемея ( II в.н.э.). Для своего времени «География» Птолемея была выдающимся произведением из 27 карт – карты мира и 26 карт известных в то время частей Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Карты Птолемея имеют математическое построение. На них подписаны страны, акватории и реки. В тексте описаны более 8000 географических объектов.

В раннем средневековье труд Птолемея был незаслуженно забыт, но, несмотря на это, остался одним из самых авторитетных. Только в XV веке он был переведён на латинский язык и издан. В средние века он переиздавался более 40 раз, постоянно дополняясь новыми изображениями уже известных и вновь открытых территорий.

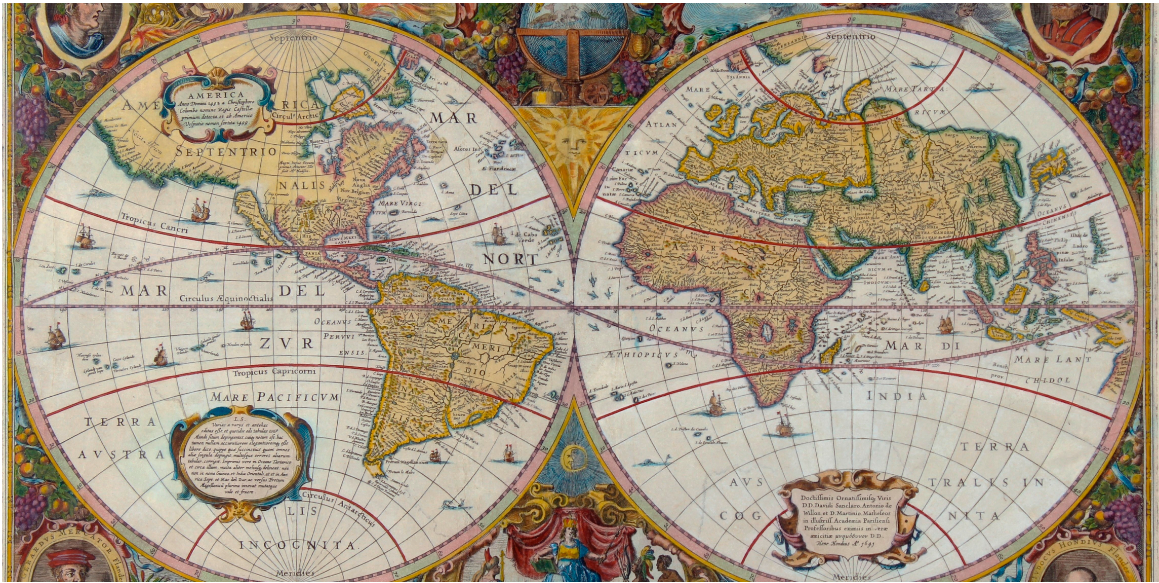

Мощный толчок к развитию атласной картографии дали Великие географические открытия XV-XVI веков. Первые схематические съёмки значительных территорий привели к созданию карт мира, отдельных материков, морей и т.д. Особая роль в этом принадлежит Нидерландам – в то время самой продвинутой и богатой в экономическом отношении страны Европы. Всемирную известность получили труды нидерландских картографов А.Ортелия и Г.Меркатора. (рис.1.). Пальма первенства среди средневековых картографов принадлежит именно Г.Меркатору, поскольку именно он дал своему капитальному труду название «Атлас» в честь мифического короля Ливии Атласа, по легенде впервые изготовившего глобус.

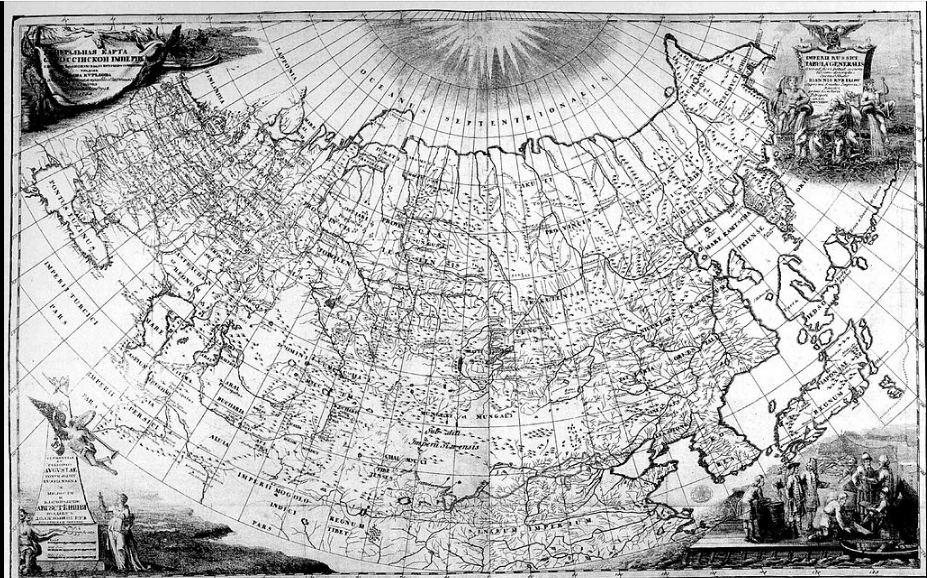

Рис. 1.

Русская картография развивалась достаточно самобытно. На Руси карты и их собрания называли «чертежами». Их дополняли «чертёжными книгами», т.е. подробными описаниями. Упоминания о рукописных «чертежах» неоднократно встречаются в летописях, но как наглядное произведение они не сохранились. Вершиной рукописной атласной картографии XVI века считается «Большой чертёж всему Русскому государству», о содержании которого можно судить по обстоятельному географическому описанию, приведённому в сохранившейся «Книге Большому Чертежу». Судя по этому описанию, Большой Чертёж содержал подробный рисунок речной и озёрной сети с подписями всех объектов. Перспективными значками отмечены и подписаны все сколько-нибудь значительные поселения; показаны главные «шляхи», ареалы расселения основных народов, некоторые полезные ископаемые.

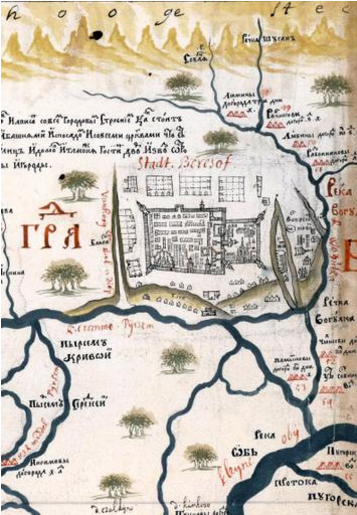

Первым самобытным русским атласом, сохранившимся до наших дней, является «Чертёжная книга Сибири» С.Ремезова (1701 г.) (рис.2). Атлас включает в себя полевые измерения местности, выполненные русскими землепроходцами в XVI-XVII веках, сведения о полезных ископаемых и расселении народов. 23 карты атласа поражают объёмом сведений и детальностью изображения. В настоящее время осуществляются ретроспективные издания «Чертёжной книги Сибири» как памятника культуры русского народа.

Рис.2

В первой половине XVIII века в России атласное картографирование развивается достаточно планомерно. Кропотливую работу по сбору и объединению уездных карт, соединению результатов деятельности различных экспедиций в отдалённых районах России осуществил И. Кириллов. Им был задуман трёхтомный атлас (360 карт), однако автор не успел довести работу до конца. Часть обработанных им материалов была издана в виде первого выпуска Атласа Всероссийской империи (1734 г.,15 карт) (рис.3). С этого момента атласная картография в России развивается под началом Географического департамента Академии наук. В 1745 году был издан знаменитый Атлас Российской империи, содержащий 20 карт всей территории России, Европейской и Азиатской её частей. Впервые изображения построены на математической основе (воедино соединены геодезические измерения многих лет).

Рис.3

Рис.3

В конце XVIII века Географический департамент Академии наук подготовил целый ряд атласов, суммирующих исследования территории и населения России. На основе этих материалов был обновлён и переиздан Атлас Российской империи (1762, 1790 гг.). Атлас печатался на русском, французском и немецком языках, что свидетельствует о большой востребованности атласа и интереса к нему за рубежом.

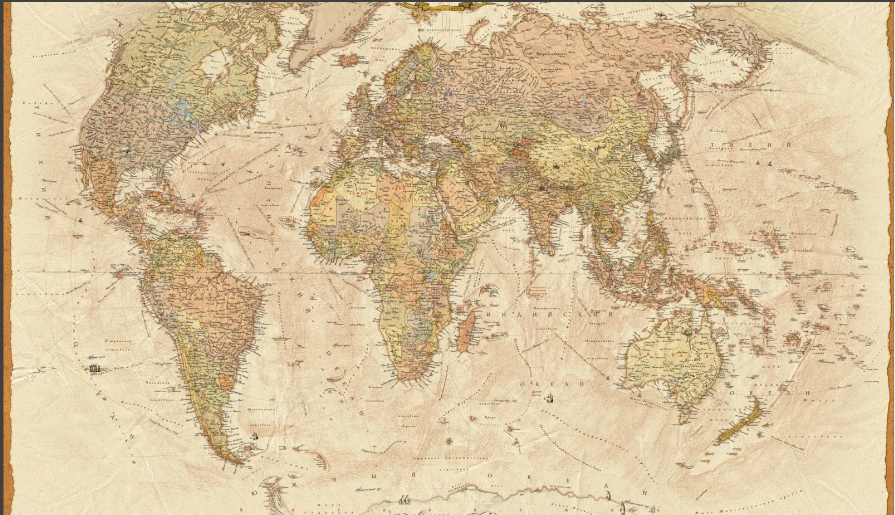

С середины XVIII века, в XIX веке проводятся интенсивные инструментальные съёмки местности во всём мире, включая Россию. Атласная картография получила прочное математическое обоснование и доброкачественную географическую основу. Объединение крупномасштабных съёмок и создание обзорных карт стало основой создания фундаментальных общегеографических атласов в разных странах. Их стали называть «всемирными атласами». В них входили карты мира, материков, стран и регионов. Это были атласы справочного типа с очень подробным общегеографическим содержанием, с подробным указателем географических названий, изданные в обычном настольном формате. Родоначальником таких атласов принято считать немецкий Атлас Штиллера (1825 г.), который в обновлённом виде и с дополнениями неоднократно переиздавался в XIX-XX веках (рис.4). Из русских атласов следует назвать

Рис.4

«Атлас мира 5-ти частей света» (1825 г. Корпус военной топографии. 31 карта) и объёмный Атлас Маркса (1905 г. 11карт, 53 таблицы справочных данных). Научным редактором издания был выдающийся географ Ю.Шокальский (рис.5)

Рис.5

В XIX веке активно развивается и тематическое картографирование, главным образом стратегического характера. Наибольшую известность приобрёл немецкий Атлас Брокгауза (1836-1841 гг.), выдержавший несколько переизданий.

В настоящее время издаётся множество атласов. Их тематика чрезвычайно разнообразна. Большинство учёных картографов (К.А. Салищев, Г.Ю. Грюнберг, А.М. Берлянт) главными объединяющими факторами называют охват территории, содержание и назначение атласов.

Вопросами теории и практики средств обучения географии, к которым относятся атласы, занимались ведущие отечественные учёные: Н.Н. Баранский, Ю.Г. Барышева, В.П. Буданов, С.В. Васильев, В.П. Голов, Н.В. Малахов, Л.М. Панчепшикова, Н.В. Студеникин, И.В. Душина, Г.В. Володина. По определению профессора В.Н. Голова, средствами обучения географии называются естественные и специально изготовленные объекты и предметы окружающей действительности, включённые в учебную программу с целью решения воспитательных задач, формирования географических знаний, умений и навыков. Сведения о применении наглядных пособий по географии относятся к самым ранним периодам её преподавания в школах. Уже в XVII веке упоминаются карты, картины, глобусы, рисунки в книгах.

Географический атлас, обладая огромным картографическим потенциалом, является особым, комплексным средством обучения. Учебные атласы в нашей стране регулярно издаются с 1937 года и соответствуют содержанию учебных программ. Важной составляющей школьного географического образования стала работа с учебным атласом как целостным картографическим произведением, включающим помимо общегеографических и тематических карт дополнительный географический материал в виде графиков, диаграмм, рисунков фотоматериалов и текстов, дающих целостное представление о мире.

Проблеме использования учебного атласа посвящены работы Г.С. Камериловой. Автор, раскрывая сущность и растущую значимость учебного атласа в географическом образовании школьников, определяет его функции: теоретико-мировоззренческую, ценностно-ориентировочную, деятельностную и увязывает их со структурой атласной информационной системы.

В традиционной методике обучения географии большое внимание уделялось изучению теории и практики работы с отдельными картами атласа, а не с атласом как целостным картографическим произведением. Профессор В.П. Буданов особо выделял роль географической карты в преподавании географии в школе, отмечая необходимость знания учащимися географический карты, «знать карту - значит овладеть возможно лучше и полнее картографической грамотой». В понятие «знание карты» он включал: 1) изучение условных знаков картографического изображения, 2) умение читать карту, пользуясь условными знаками, 3) приобретение умений по составлению карт. В.П. Буданов В своём пособии «Методика преподавания физической географии» изложил систему упражнений, формирующих приёмы работы с картой.

С началом научно-технической революции география, как и некоторые иные «стареющие» дисциплины, стала терять одну позицию за другой. Однако, в последнее время приходит осознание того, что это единственный предмет, относящийся одновременно к естественному и гуманитарному циклам учебных дисциплин, формирующих комплексное, системное представление о Земле как о планете людей.

Отсюда вытекает и главная цель обучения географии, которую в самом обобщённом виде можно сформулировать так: сформировать в сознании учащегося научно-объективную картину родного края, своей страны и всего мира и одновременно воспитать его как личность, готовую к активной деятельности и применению приобретённых знаний и умений в различных жизненных ситуациях.

Подобное обобщение не исключает, однако, различной расстановки акцентов в странах с различиями в уровне социально-экономического развития, в геополитическом положении, в историко-культурных традициях и т.д. В качестве примера рассмотрим целевые установки обучения географии, принятые в Польше, где это предмет всегда считался одним из важнейших. К познавательным целям и задачам интеллектуального развития в этой стране отнесены:

- понимание географического пространства, что позволяет ориентироваться в современном мире;

- понимание и обоснование задачи сохранения окружающей природной среды и рационального использования её ресурсов в масштабах страны и мира;

- познание характера и динамики главных процессов, происходящих в географическом пространстве;

- познание главных форм хозяйственной деятельности человека и их изменений в разных условиях среды, политического строя, сущности международного географического разделения труда;

- формирование умений вести наблюдения, устанавливать связи между природными и общественными явлениями, самостоятельно логически мыслить индуктивно, дедуктивно и редуктивно;

- выработка умений ориентироваться в окружающей среде, знать правила поведения в природе.

Цели обучения географии в Китае формулируются относительно кратко, но ёмко:

- усиление патриотического воспитания и любви учащихся к своей «малой» и «большой» Родине;

- понимание взаимоотношений человека с окружающей средой на примере Китая и других стран и регионов мира;

- привитие учащимся навыков работы с разнообразными источниками географической информации, необходимыми для принятия правильных решений.

Видный английский географ и методист Норман Грейвз ещё в начале 80-х годов пришёл к выводу о том, что в развитии школьного географического образования во всём мире можно выделить три последовательные стадии, каждой из которых соответствует свой характер такого образования.

Первую стадию он назвал «энциклопедической», имея ввиду, что на этой ступени учащиеся получают разнообразные сведения о мире в целом. При этом основной акцент делается на общую культуру, а одним из важнейших методических приёмов является восприятие и репродуктивное воспроизведение географической информации. По мнению Н. Грейвза, в Европе эта стадия пришлась в основном на XIX век. Но во многих внеевропейских странах она достаточно широко распространена и в наши дни.

Главной целью географического образования на второй стадии становится изучение проблем взаимодействия общества и окружающей среды, преимущественно в разрезе отдельных стран и регионов. Н. Грейвз считает, что в Западной Европе вторая стадия преобладала до 60-х годов XX века. Но в ряде стран Южной Европы, Латинской Америки, Африки, Арабского Востока она продолжает определять содержание школьной географии и сейчас.

Третья стадия, по Н. Гейвзу, характеризуется тенденцией к слиянию географии с другими гуманитарными дисциплинами в рамках единых интегрированных программ, а также сокращением отдельно изучаемых регионов мира и переходом к их выборочному рассмотрению. Среди методических приёмов на этой стадии преобладают творческие, основанные на проблемном подходе. К странам, находящимся на этой стадии, Грейвз относит США, ряд стран Западной Европы, Японию, Австралию, Новую Зеландию.

Разумеется, модель Грейвза следует воспринимать лишь как одну из попыток возможного концептуального обобщения. К тому же за последние десятилетия положение школьной географии также не могло не измениться.

Естественно, что в этом обобщённом мировом контексте отдельные страны не могут выглядеть одинаково. Отрадно, что (не смотря на некоторые потери) школьная география в странах Западной Европы (Германия, Франция, Италия, Скандинавские страны и др.) и в странах Центрально-Восточной Европы (Польша, Чехия, Венгрия, Болгария и др.) в целом сумела сохранить свои позиции, достигнув уровня определённой стабилизации. То же относится к Австралии и многим странам Азии и Латинской Америки. Возможно, что в этом плане наибольший интерес представляют те страны, в которых удалось не только сохранить, но и значительно укрепить позиции этого школьного предмета.

1.2.Психолого-педагогические основы использования учебного атласа.

Психолого-педагогические основы использования учебного атласа, включают рассмотрение личностно-деятельностного подхода; деятельности как условия развития личности учащихся; изучение восприятия объектов и формирование на его основе наглядных образов; средств обучения. Изучение картографического метода исследования позволило определить различные группы приёмов использования атласа: визуальный анализ и описание по картам, графические приёмы, графоаналитические, математико-картографическое моделирование, а также приёмы: анализ структуры объектов и явлений, определение взаимосвязей между объектами и явлениями, изучение динамики явлений. Использование различных комбинаций приёмов обеспечивает продуктивность использования картографического метода исследования и создание целостного картографического образа.

Приёмы развития внимания, памяти, мышления и проверки уровня знаний учащихся при работе с картой.

Главный принцип развития внимания на уроке – «учение с увлечением». Так, если ребёнок чем-то увлечён, то период сосредоточенности, а впоследствии и объёма знаний, значительно увеличивается с 15-20 минут до 25-35 и более. Развитие внимания также тесно связано с наблюдательностью. Умение наблюдать даёт человеку возможность хорошо ориентироваться не только в учебном материале, но и в окружающей среде, более точно воспринимать предметы и явления, подмечать их внешние и внутренние особенности. Но у разных людей наблюдательность и внимание проявляются по-разному. Поэтому учителю важно учитывать индивидуальные особенности каждого ученика. Такие приёмы как «Географическая цепочка», «Наблюдатель», «Буквенный лабиринт», «Третий лишний», «Зачёт по номенклатуре», «Фотография», «Волшебная буква», «Река-город», «Географический конструктор», «Географические координаты» позволяют успешно решать задачу развития внимания на уроках..

Как необходимое условие для ориентировки в окружающей действительности, внимание имеет огромное значение для любой деятельности, особенно для обучения. Оно обеспечивает яркое и чёткое восприятие учебного материала. Также внимание необходимо для понимания этого материала. Внимание обеспечивает более быстрое и прочное запоминание учебного материала и сохранение его в памяти на длительный срок.

Память состоит из запоминания, сохранения и воспроизведения. В действительности есть ещё и четвёртая составляющая — узнавание.

Человеческая память — это, прежде всего, произвольная память. Причём, каждый человек на самом деле запоминает абсолютно всё. Что видит, слышит или читает, но далеко не всё потом может воспроизвести. Тут действует такое правило: то, что запоминается автоматически (то есть без участия сознания), потом не может быть воспроизведено осознанно по желанию человека. Но, тем не менее, оно остаётся в памяти, и человек совершенно неожиданно может вспомнить что-то такое, что, по его мнению, он давно уже забыл и никогда не помнил.

Следовательно, тот, кто много думает, тот и много помнит, то есть, память и мышление всегда идут рядом.

Приём: «Зачёт по номенклатуре».

Суть приёма и пример: когда изучение материка заканчивается, проводится урок-зачёт по номенклатуре. Первые 10 минут идёт проверка номенклатуры друг у друга. На втором этапе в течение 10-12 минут проводится диктант: «Найди белую ворону». И третье задание: учащиеся получают контурные карты, где цифрами отмечены объекты, и они за 15-20 минут должны их подписать. Или выдаются карточки, где перечислены объекты, которые следует отметить на контурной карте. За зачёт ребята получают две оценки: первая — за диктант, вторая — за работу с контурной картой. Работа по такой системе даёт хороший результат, а главное — на всех переменах у географической карты толпятся ребята, что говорит об их интересе к предмету. Данный приём можно применять на уроках изучения нового материала, при закреплении изученного. Значение приёма заключается в развитии образной памяти, пространственного мышления, внимания.

Приём: «Фотография».

Суть приёма и пример: на первом этапе простой тренинг по запоминанию качеств предмета или группы предметов с последующим их описанием. Затем переходим к работе с картинками-схемами. Частые тренировки на узнавание контуров материков и их частей, постепенное их заполнение от темы к теме дают возможность работать более продуктивно, а главное — творчески. Учитель может изобразить контур материка на доске, а ученики по очереди заполняют его (рисуют то расположение рек, то природные зоны, то горные массивы). Этот приём можно применять при повторении изученного, изучении нового материала. Его применение способствует развитию образного мышления и образной памяти.

Приём: «Волшебная буква».

Суть приёма и пример: ученикам предлагается за определённое время написать как можно больше географических названий, начинающихся на заданную букву. Побеждает тот, кто вспомнит больше географической номенклатуры. Данный приём тренирует избирательную память.

Приём: «Река- город».

Суть приёма и пример: учащимся предлагается за определённое количество времени (2-3 минуты) назвать года, расположенные на одной реке, выигрывает тот, кто называет последний город. Такую форму состязания можно применять на уроках-играх. Данный приём развивает и тренирует избирательную память.

Приём: «Географический конструктор».

Суть приёма и пример: ученик должен быстро из большого количества карточек найти нужную. Она представляет собой подсказку, так как имеется набор уже готовых ответов, и в то же время — это напряжённая работа для памяти, поскольку вариантов ответов слишком много. Этот приём можно применять при опросе, при закреплении изученного материала. Он хорошо тренирует память , мышление, внимание.

Приём: «Географические диктанты».

Суть приёма и пример: диктант по контурной карте, когда учитель записывает список географических объектов под номерами, а ученики должны поставить их в соответствующем месте контурной карты. Очень хорошо использовать приём на уроках контроля знаний учащихся, он тренирует память, внимание, способствует совершенствованию мыслительной активности.

В системе «мышление — внимание — память» именно мышление является ведущим звеном. Мышление выражается в психическом состоянии размышления, обдумывания, которые связаны с потребностью объяснять предметы и явления действительности. Иначе можно сказать, что мышление — это познание связей и закономерностей, отношений между предметами и явлениями. Мыслить человек начинает, когда у него появляется потребность что-то понять. Обычно процесс начинается с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия. Таким образом, мышление — это не что иное, как активная, напряжённая умственная деятельность, направленная на решение познавательных задач.

В процессе мышления осуществляется переработка имеющейся и вновь поступающей информации, отчленение внешних, случайных, второстепенных её элементов от основных, отражающих сущность исследуемых ситуаций, раскрываются закономерные связи между ними. Мышление не может быть продуктивным без опоры на прошлый опыт, и в то же время, оно предполагает выход за его пределы, открытие новых знаний. Именно это берётся за основу работы на развитие мышления учащихся на уроках географии, посредством картографических пособий. Так как карта предполагает знание образов (например, контуры материков), то, естественно, учитель должен обращать большое внимание на развитие образного мышления.

Таким образом, мы увидели, что разнообразные формы, приёмы, используемые на уроках, дают возможность: проявить способности каждого ученика, вызвать неподдельный интерес к предмету, реализовать идею сотрудничества учителя и учащихся, стать активными участниками учебного процесса, не бояться высказать своё мнение, суждение, сопереживать друг за друга, усвоить материал непосредственно на уроке.

ГЛАВА II. Методика использования учебного атласа и карт при изучении географии в школе.

2.1. Методические основы формирования картографических знаний.

По определению К. А. Салищева, «...географические карты принадлежат к пространственно-значковым моделям — они используют язык знаков и дают пространственный образ отображаемых явлений... В картах воплощаются характерные черты моделей вообще: избирательный подход и обобщение». [23]. Практическая работа с картой с большой долей самостоятельности оказывается очень эффективной на разных этапах формирования знаний. Н. Ф. Талызина [26] при характеристике этапов формирования знаний подчеркивает, что более глубокими и прочными оказываются те из них, которые учащиеся усвоили не со слов учителя или из текста учебного пособия, а в результате активной деятельности.

В соответствии с вышесказанным можно определить, что наилучшая организация изучения тем и вопросов географического содержания определена с использованием картографических произведений разной типологии.

Привлекает внимание к темам и вопросам, при изучении которых идет использование карт, помещенных в учебниках географии для выполнения различных заданий школьниками. Выполняя задания, учащиеся приобретают новые географические знания.

Использование карт при изучении географии в средней школе включает ориентирование по карте на местности, чтение одной, двух или нескольких карт, получение по картам количественных характеристик территорий (картометрия), применение карт в качестве основы для построения новой карты и, наконец, их использование в качестве источника для построения других карт или иных картографических произведений (например, профилей).

К главным картографическим умениям, формируемым при изучении географии в школе, можно отнести следующие.

В начальном курсе физической географии:

1. Ориентироваться на местности: а) по местным признакам; б) по небесным светилам; в) по компасу.

2. Уметь пользоваться планом местности: определять расстояния по масштабу (по прямой и кривой линии), направления, уметь читать условные знаки плана.

3. Уметь сопоставлять местность с планом, ориентировать план, находить на плане видимые предметы местности, находить путь на плане.

4. Уметь определять азимут направления на местности и двигаться по азимуту.

5. Уметь измерять на местности расстояния шагами и рулеткой.

6. Уметь обозначать на бумаге направления и расстояния между предметами местности (проводить элементарную съемку).

7. Определять относительные высоты точки земной поверхности ватерпасовкой или самодельным нивелиром.

8. По карте и глобусу определить географические координаты.

9. Читать по физической карте России и полушарий рельеф и воды.

10. Выполнять по картам измерения: оценивать направления по сторонам горизонта, определять географические координаты точек (и решать обратную задачу), измерять расстояния вдоль линий картографической сетки в градусах и километрах, измерять абсолютные высоты точек суши и глубины морей по физической карте.

11. Наносить на контурную карту изображения географических объектов линейными условными знаками.

В курсе географии материков (добавляются к предыдущим):

1. Характеризовать климат или другой компонент природы при чтении физической или тематической карты (составленной способами ареалов, фоновой окраски, изолиниями, знаками движения или картограммы).

2. Устанавливать зависимость в размещении двух явлений путем наложения двух карт.

3. Сравнивать особенности компонентов природы в двух районах; составлять комплексное описание природы территории и сравнивать природу двух районов по нескольким картам.

4. Измерять расстояния не по линиям картографической сетки, а по иным направлениям (вдоль дуг горных хребтов).

5. Сравнивать высоту двух горных систем, измерять амплитуду температуры и выделять районы с разной интенсивностью явления — по картам с изолиниями.

6. Составлять карты способом ареалов.

В курсе физической географии России должны быть приобретены следующие новые картографические умения:

1. Устанавливать различия масштабов в разных местах карты (определять, где главный и где частные масштабы).

2. Уметь анализировать и оценивать карты природы.

3. При чтении одной карты: уяснять особенности в размещении линейных и площадных объектов (последние по карте, выполненной способом качественного фона), давать характеристику территорий и объектов по общегеографической карте (топографической и мелкомасштабной), сравнивать природу на двух участках карты.

4. Устанавливать зависимость свойств одного компонента природы от другого путем наложения двух карт.

5. Составлять характеристики линейного природного объекта по нескольким картам.

6. Измерять по топографическим картам: относительные высоты точек земной поверхности, топографические и прямоугольные координаты- точек, определять крутизну склонов.

7. Вычислять по мелкомасштабным картам падение и средний уклон рек.

8. Составлять карты способом качественного фона.

9. Строить профиль по мелкомасштабной карте.

10. Строить комплексный профиль на местности.

В курсе экономической географии России ведущими являются следующие умения:

1. Анализировать социально-экономические карты.

2. Устанавливать зависимость в размещении хозяйства от природных условий по комплексной карте.

3. Давать общую оценку влияния природы на развитие хозяйства.

4. Уметь сравнивать территории (страны) по социально-экономическим показателям, изображенным на одной комплексной карте.

5. Давать по нескольким картам комплексную характеристику города и промышленного узла.

6. Строить карты с использованием знаков движения.

Новыми картографическими умениями, формируемыми в курсе экономической географии мира, являются следующие:

1. Определять особенности размещения площадных объектов, отображенных способами точечным и картодиаграммой при чтении карты.

2. Давать оценку экономико-географического положения территории.

3. Устанавливать влияние природных и социально-географических условий на размещение отрасли хозяйства при чтении нескольких карт. Давать экономико-географическую характеристику района (страны).

4. Составлять картограммы и картодиаграммы.

Многие приведенные в списке умения следует продолжать совершенствовать и по мере изучения курса, в котором они впервые введены, и в последующие годы изучения географии.

Для формирования сложных картографических понятий приходится часто прибегать к объяснительно-иллюстративным методам обучения, для закрепления приобретаемых знаний и умений, рекомендуются также практические задания. Они включают -в себя задачи, связанные с анализом отдельных свойств географических карт, например установления величины масштаба, вида искажения, степени генерализации карты и так далее.

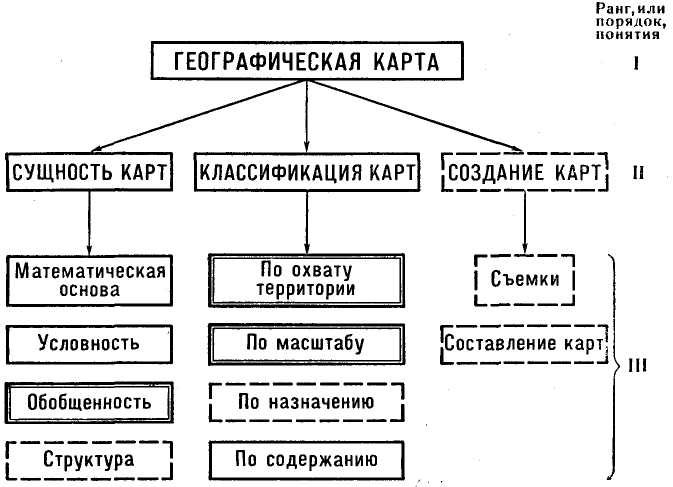

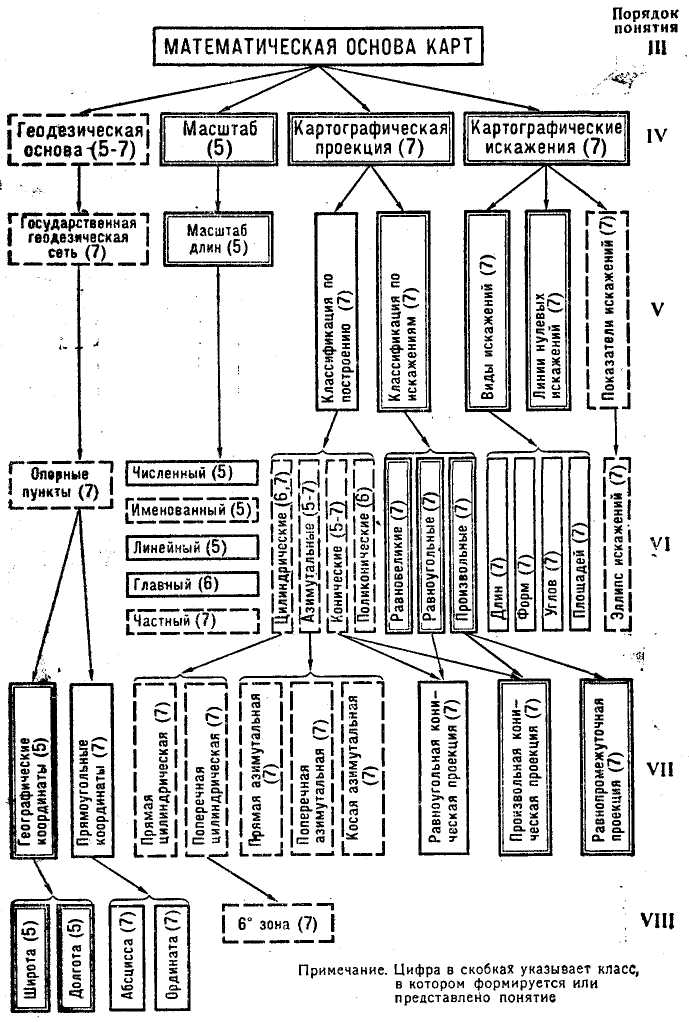

Рис. 6. Схема основных картографических понятий о географических картах в школьном курсе географии.

2.2. Формирование понятий о сущности и классификации географических карт

Математическая основа карт.

В начальном курсе физической географии в 6 классе из вопросов, связанных с математической основой карты (см. рис. 2), изучаются масштаб и сведения о географических координатах точек.

Понятие о масштабе используется на первых уроках темы «Изображение Земли на глобусах и картах» в связи с изучением плана местности. Однако впервые представление о масштабе учащиеся получают в курсе природоведения вО 2, 3 классах, где в теме «Рисунок и план» разъясняется понятие масштаба и дается его определение: «Число, которое показывает,- во сколько раз уменьшены (увеличены) настоящие расстояния на чертеже, называется масштабом». При этом в тексте учебника и на его картографических иллюстрациях использован не численный масштаб, а другие виды масштаба — словесный (1см — 10 м) и линейный. Эти же два вида масштаба применены на карте РОССИИ в учебнике природоведения 4 класса, а также в географических атласах для 3 и 4 классов.

Но ни тот, ни другой вид масштаба не показывает непосредственно, во сколько раз уменьшено изображение на карте против действительного размера. Это можно видеть только по численному масштабу, т. е. по числу, выраженному правильной дробью.

С численным масштабом учащиеся знакомятся на уроках математики в начальных классах (на примере единичного численного масштаба 1:1000). В связи с этим, используя межпредметные связи, целесообразно соединить сведения о масштабе, полученные в курсе природоведения, с учением о дробях, подведя таким образом пятиклассников при изучении плана местности к более точному определению масштаба.

Следует, например, объяснить учащимся, что на планах местность показана в уменьшенном виде. Можно вычислить, во сколько раз на этом плане уменьшены все действительные расстояния. Внизу плана обозначен его масштаб (например, в 1 см — 10 м). Следовательно, 1 см на плане соответствует 1000 см. Значит, план сделан с уменьшением всех действительных расстояний, которые на нем изображены, в 1000 раз. Это обозначено численным масштабом 1:1000 (одна тысячная), который обозначен на плане над выражением в 1 см — 10 м.

Рис. 7. Схема картографических понятий, о математической основе географических карт в школьном курсе географии.

Эти рассуждения завершаются определением: «Численный масштаб плана — дробь, числитель у которой единица, а в знаменателе находится число, показывающее, во сколько раз на плане уменьшены действительные расстояния».

Теперь уместно учащимся обобщить знания всех трех видов масштаба, напомнив, что, кроме численного масштаба, есть еще именованный (в 1 см — 10 м) и линейный — в виде рисунка линейки, разделенной на части, с обозначением расстояния на местности между делениями линейки.

Очень важно довести до сознания учащихся различие в назначении каждого вида масштаба. По численному масштабу можно узнать, во сколько раз уменьшены расстояния на плане по сравнению с действительными. По именованному масштабу можно приблизительно определять размеры предметов, изображенных на плане, и расстояния между пунктами, а линейный масштаб применяют, когда требуется эти расстояния узнать с большей точностью. Все три вида масштаба изображены, как правило, на всех планах, учебных топографических и мелкомасштабных картах, на что нужно обратить внимание учеников.

На уроке, на котором изучается масштаб плана местности, для закрепления этих сведений полезны упражнения на использование всех видов масштаба следующего, например, содержания:

а) Определите по численному масштабу, во сколько раз уменьшены расстояния на топографических картах, помещенных на форзаце учебника 6 класса, на физической карте России, физической карте полушарий в приложении к учебнику, на картах географического атласа для 6 класса.

б) Оцените (пользуясь именованным масштабом карт), чему равны расстояния между изображенными на картах пунктами.

в) Измерьте эти расстояния, пользуясь линейным масштабом.

Выполнение заданий двух последних групп можно организовать в виде соревнования групп учеников, сидящих в разных рядах парт. Сначала ученикам предлагают на глаз оценить какое-то расстояние, затем записывают на классной доске результаты, полученные каждым рядом. После этого ученики должны узнать, каково расстояние на самом деле. Полученный результат покажет, какой из рядов оказался ближе к истине.

Такие задания выполняются практически очень быстро. Поэтому во время последующего изучения курса следует время от времени их предлагать учащимся, вырабатывая тем самым навык, очень полезный при использовании географических карт. Для уяснения сущности самого понятия учениками полезны упражнения на выбор масштаба изображения для построения плана какого-либо участка местности. Например, ученикам может быть предложена задача: «Выберите масштаб, в котором можно было бы изобразить на листе бумаги мельницу и кирпичный завод, расположенные друг от друга на расстоянии 500 м». Еще лучше предлог жить задачу выбора масштаба для изображения местных объектов из окружения школы: длины школьного участка, длины улицы. Действительную длину этих объектов на местности учитель может оценить на глаз либо (что еще лучше) предложить ученикам измерить одним из способов, описанных в учебнике.

Из понятий, связанных с геодезической основой карт (также характеризующих их математическую определенность), в 6 классе изучаются географические координаты, т. е. широта и долгота точек земной поверхности. В учебнике есть определение этих понятий: «Географическая широта — это расстояние какой-либо точки на земной поверхности от экватора, выраженное в градусах».

Формируя это понятие, можно ограничиться этим определением и включенными в него двумя смысловыми единицами («расстояние на земной поверхности от экватора» и «выражается в градусах»). Целесообразно обратить внимание учеников на то, что расстояние по широте и долготе измеряют не обычными мерами длины (километры, метры), а другими, применяемыми для измерения углов (азимутов, высоты солнца над горизонтом).

Это расстояние проходит по меридиану от экватора до места, широта которого определяется. А меридиан (как это хорошо видно по глобусу) есть окружность. Значит, и широта есть часть окружности или дуга. Можно напомнить, пользуясь рис. 7 на с. 14 учебника 6 класса, что азимут на предмет узнают по величине дуги на круговой шкале компаса между направлениями на север и на предмет. Значит, дуги тоже измеряют в градусах. Поэтому и широту измеряют не в километрах, а в градусах. Определение широты можно дать в такой форме:

«Географической широтой точки на поверхности Земли называют длину дуги меридиана от экватора до этой точки, выраженную в градусах». В этом определении нет противоречия между сущностью понятия широты (дуги) и единицами измерения, применяемыми для измерения ее величины (градус). Другое преимущество определения состоит в том, что понятие широты в нем тесно связывается с понятием меридиана, чего и следует добиваться. Аналогично рассуждая, можно подвести учащихся к определению географической долготы: географическая долгота точки на поверхности Земли — это величина дуги параллели от Гринвичского меридиана до меридиана этой точки.

В курсе географии материков в 7 классе рассматривается одно понятие, связанное с математической основой карт, а именно «разномасштабность картографического изображения на картах мира, полушарий, отдельных материков».

Так как в 7 классе не формируются понятия о видах искажений (это задача курса 8 класса), то сложное явление разномасштабности картографического изображения, заключающееся в том, что на одной и той же географической карте в разных ее местах масштаб длин различен, нужно раскрывать перед учащимися только в форме представления об этом явлении.

Формирование этих понятий согласно программе происходит в 7 классе, где на практических работах целесообразно показать конкретные случаи различия масштабов на картах мировых, полушарий и материков.

Применяемый для решения этой задачи метод сопоставления градусной сетки глобуса с картографической сеткой карт указан в программе и освещен в методической литературе. Установив на какой-либо карте факт различия масштабов в разных ее местах, можно в соответствии с текстом учебника выделить главный масштаб, обычно подписанный на карте. Учителю при этом полезно помнить более точное определение главного масштаба «• как масштаба, сохраняющегося в таких местах карты, в которых отсутствуют искажения.

В учебнике 7 класса после определения главного масштаба указывается, что на карте полушарий он сохраняется только в центральной точке карты. Это верно в том смысле, что только в этом месте карты по всем направлениям от центральной точки масштабы равны главному. Но следует иметь в виду, что на карте полушарий множество точек, у которых по какому-нибудь одному направлению сохраняется главный масштаб. В этом легко убедиться.

В самом деле, справедливо судить об изменении масштабов длин, например, вдоль меридианов, по величине их отрезков между соседними параллелями. Так, из факта, что отрезок крайнего меридиана карты 60° в. д. между экватором и параллелью 10° с. ш. раза в полтора длиннее, чем отрезок меридиана 70° в. д. между этими же параллелями в центре карты, можно сделать правильный вывод, что первый из этих двух в действительности равных отрезков меридианов изображен в масштабе в полтора раза крупнее главного.

Если же проделать измерения длин отрезков тех же двух меридианов на участках карты между параллелями 50° с. ш. и 60° с. ш., то можно убедиться, что на среднем меридиане карты масштаб этого участка меньше главного, а на крайнем меридиане больше. Следовательно, если двигаться вдоль этих параллелей от среднего меридиана к крайнему, то где-то неизбежно встретится меридиан, имеющий на этом участке главный масштаб. Действительно, этим отрезком является в данном случае меридиан 100° в. д. на участке между параллелями 50° с. ш. и 60° с. ш. Такие построенные в главном масштабе карты отрезки меридианов можно легко найти на любой широте. Эти искажения необходимо пом-«нить при выполнении различных практических заданий по измерению длин по картам и определению различных масштабов.

Для закрепления приема установления факта изменяемости масштаба полезно проделать практическое упражнение не только по карте полушарий, но и по другим картам.

Основная трудность формирования системы картографических понятий о математической основе карт лежит на курсе физической географии России в 8 классе, в частности при изучении раздела «Карты и работа с ними».

Перед учителем стоит нелегкая задача: разобрать и сформировать у учащихся картографические понятия, довольно сложные по содержанию.

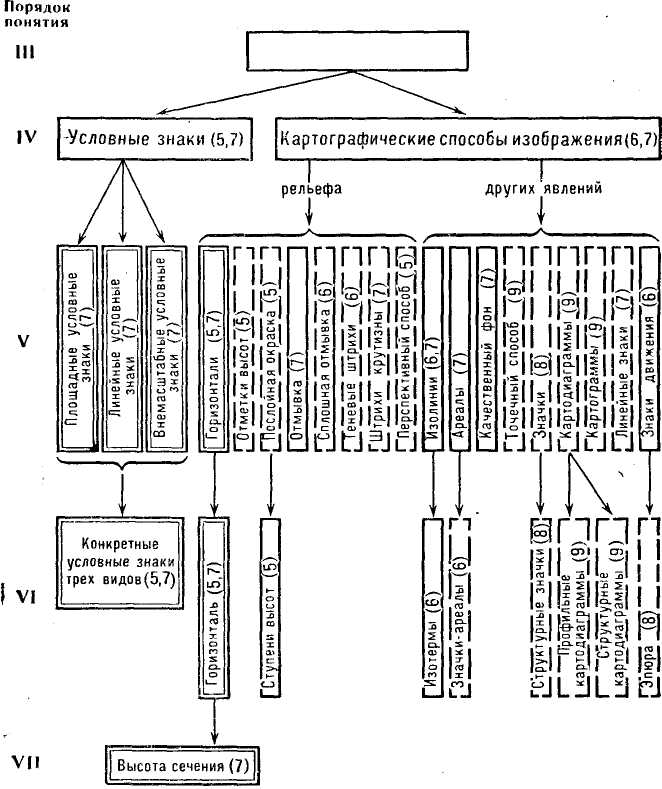

УСЛОВНОСТЬ КАРТ (5,7)

Рис. 8. Схема картографических понятий об условности карт (образно-знаковом изображении действительности) в школьном курсе географии.

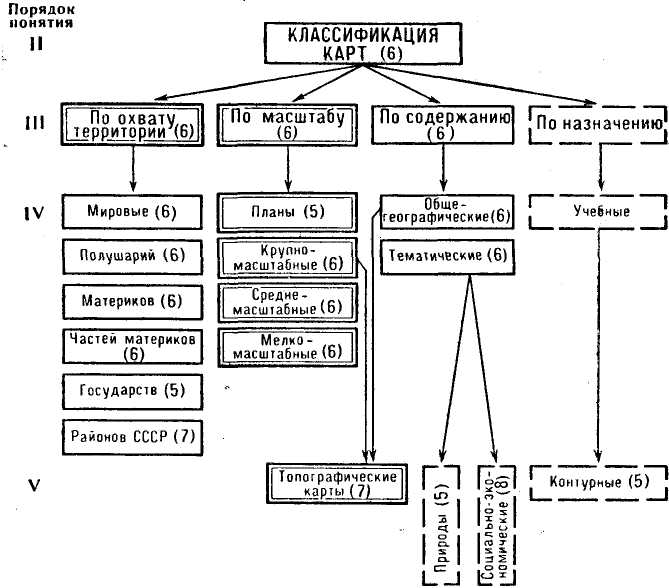

Формирование картографических понятий о классификации географических карт.

Из принципов классификации географических карт в. школьном курсе географии более полно представлено их деление по охвату территории и по масштабу, меньше раскрыта классификация по содержанию и совсем не рассматривается деление карт по назначению (рис. 4). Между тем знание всех четырех названных принципов и умение применять их к анализу конкретной карты очень помогают правильно оценить возможности ее использования.

Рис. 9. Схема картографических понятий о классификации географических карт в школьном курсе географии.

В 6 классе, знакомясь с планами местности, ученики, в сущности, овладевают начальной ступенью классификации карты по масштабу. Основные же группы деления карт по их масштабу рассматриваются в курсе географии материков. На этот же курс падает задача формирования понятия о классификации карт по охвату территории и по содержанию.

Различие карт по масштабу и по охвату территории трудности не вызывает. Сложнее их классификация по содержанию. В учебнике даны краткие характеристики самых крупных групп карт, выделяемых по этому признаку: общегеографических, тематических и комплексных.

В официальном изданий ГОСТа [7] общегеографическая карта определяется как карта, отображающая совокупность основных элементов местности.

В начале занятия учитель на примере стенных карт знакомит с особенностями каждого типа. После характеристики тематических и общегеографических карт предлагается рассмотреть несколько текстовых карт учебника (одинаковых для всех учеников класса) и ответить на вопрос: какие из них общегеографические, какие нужно отнести к тематическим?

Многие карты атласа тематические. Некоторое сомнение в этом могут у учеников вызвать карты физические. Но на физических картах полушарий и материков в атласе не отображены обязательные для общегеографических карт элементы — пути сообщения и политико-административное деление, что и заставляет относить их к тематическим.

Материал курса физической географии России позволяет расширить понятия учащихся о классификации карт по трем основным принципам — по охвату территории, по масштабу и по содержанию — и дать понятие о типах карт с разным назначением.

К тем сведениям, которые ученики в 7 классе получили о видах карт с разным охватом территории, в курсе физической географии России прибавляется их знакомство с различными картами России и с картами его отдельных районов.

В учебнике по физической географии России дана довольно подробная характеристика топографических карт. В разделе «Карты и работа с ними» выделены и описаны следующие их особенности:

-—подробность изображения, свойственная всем крупномасштабным картам;

— их назначение служить для детального изучения территории, ориентироваться по картам, выполнять по ним измерения и расчеты;

— применение на них в большом количестве внемасштабных условных знаков;

— для удобства использования топографические карты составлены из отдельных листов, ограниченных линиями картографической сетки в форме трапеции.

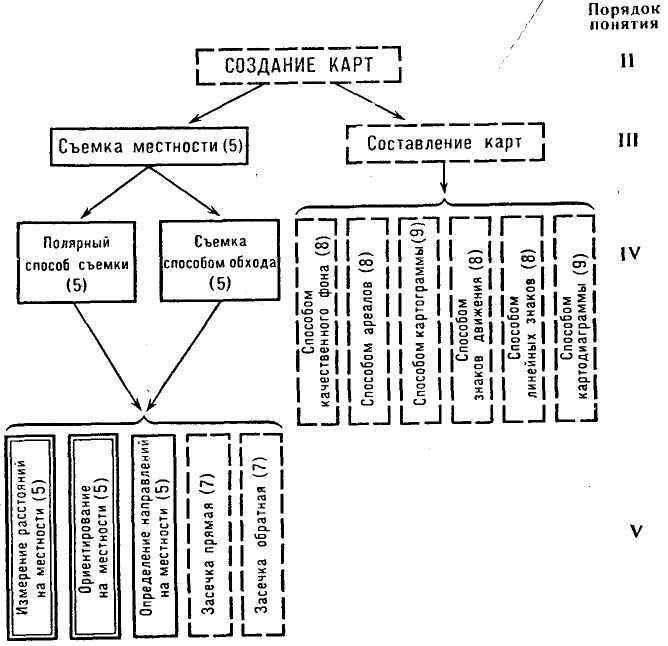

Рис. 10. Использование картографических понятий в школьном курсе географии.

Картографическая грамотность

Практические умения

Теоретические знания

Картометри-ческие умения

Знание специфических свойств геоизобра-

жений

Умение читать геоизображения

Умение составлять простейшие картографи-ческие произведения

Свойства географи-

ческой карты

Умение составлять поэлементные и комплексные географические описания по картографическим источникам

Свойства аэрофотоснимков и космических снимков

Свойства плана местности

Свойства глобуса

Рис. 11. Картографическая грамотность

Рассматривая структуру понятия «картографическая грамотность» можно сделать вывод о важности картографической составляющей данного понятия, фактически о его картографическом фундаменте. Картографическая составляющая массовой географической культуры проявляется в, формируемой в процессе изучения географии в общеобразовательных учреждениях, картографической грамотности (Рис.11).

Таким образом, картографическая грамотность школьников подразумевает знание основных моделей земной поверхности, умение использовать их в качестве источников информации и создавать простейшие из них, а также знание географической номенклатуры. Это позволяет считать ее базисной составляющей географической культуры. Целесообразно знакомить учащихся в упрощенном варианте с геодезическими и математическими особенностями карты, т.е. с особенностями распределения масштабов на карте Первое знакомство с картой необходимо завершать и первыми пробами работой над ней, которые выражаются в конкретных заданиях по чтению карты.

Сегодня следует обратить внимание на электронный Справочник-каталог "Территориальное устройство России" http://www.tur.samara.ru, созданный кандидатом географических наук М.К.Шишковым при поддержке своих коллег и единомышленников. И пусть Вас не смущает девиз "Для студента и Президента!". Даже если Вы лично не относитесь к этим двум замечательным категориям, найдете очень много интересного. Пожалуй, наиболее интересная часть ресурса – это справочник административно-территориального деления "Вся Россия" – каталог из 1773 территориальных сайтов (без сельских и внутригородских территорий). На странице каждого региона (субъекта Российской Федерации) указаны основные характеристики по всем городам, поселкам городского типа, районам и райцентрам. А через ссылки на другие сайты можно познакомиться и со всеми сельскими населенными пунктами. Существенное дополнение - Библиотека, которая содержит в общей сложности около 1300 источников, текстов, таблиц и карт. Очевидно, что такой ресурс может и должен быть задействован в системе школьного образования, обращаю внимание на необходимость знать и уметь быстро найти на карте любой из регионов России. Эти знания необходимо, на мой взгляд, получать на уроках географии России в 9 классе. И в этом поможет компьютер. Прежде всего, снова предлагаю зайти в новости сайта: http://terrus.ru/news.shtml , где 11.03.2007 размещена обучающая игра по географии GEOFIX. Она очень старая (1994г.) и простая, в архивированном виде умещается на обычной дискете. По ней можно изучать не только регионы России, но и страны мира. Непосредственно на сайте также имеются карты, удобные для обучения, с быстрым переходом от экономических районов к федеральным округам. Это главная страница базы данных справочника-каталога «Вся Россия»: http://www.terrus.ru/cgi-bin/allrussia/v3_index.pl. Изучение карт России и мира с помощью обучающей игры по географии - http://terrus.ru/cgi-bin/query.pl?act=out&id=2 позволит постоянно применять тематические компьютерные контурные карты, где цветовой заливкой выделено значение показателя по странам мира и регионам России. Такие карты есть на сайте «Популярная наука» - http://www.sci.aha.ru/

ГЛАВА III. Опытно-экспериментальная работа по формированию умений «понимать», «читать», «знать» атлас в школьных курсах географии.

3.1. Методика проведения эксперимента.

Диагностический этап.

В процессе преподавания географии дополнительное внесение картографического компонента имеет важное значение. Для повышения уровня знаний по картографии учитель может давать материал, как дополнительный после уроков, так и в процессе урока, выделяя для этого часть времени.

Исследование проводилось в VI классе, где по программе изучается «Начальный курс физической географии». Применение картографических материалов при изучении этого курса весьма актуально, поскольку оно позволяет повысить интерес к картографии и сформировать у учащихся более ответственное отношение к этим знаниям.

Прогностический этап.

Гипотеза исследования - активизация картографического обучения на уроках географии повышает уровень картографической образованности учащихся.

Объектом данного исследования является преподавание картографии в географии.

Предметом является механизм внедрения картографического компонента в процессе обучения географии.

Цель эксперимента - на основе внедрения картографического компонента в уроки географии выявить, как этот процесс повлияет на уровень усвоения знаний учащимися.

Для достижения цели необходимо выделить следующие задачи:

Разработать методику формирования картографических знаний в географии;

Провести эксперимент;

Обработать результаты эксперимента и сделать соответствующие выводы.

Подготовительный этап.

Этот этап был проведен до выхода в школу в камеральных условиях. Его результатом является методическая часть работы. Были собраны методические материалы для проведения эксперимента. Разработана методика внедрения на уроке географии картографического материала.

Базой эксперимента явилась МКОУ СОШ №1 с.Дивное Апанасенковского района. Эксперимент проводился автором исследования, работающим учителем географии в данном учебном заведении.

Программа исследования.

Объект исследования: процесс преподавания географии в общеобразовательном учреждении.

Предмет исследования: использования картографического материала на уроках географии.

Задачи:

1.Подготовить дидактический материал, необходимый при изучении физической географии, для проведения эксперимента в VI классе

2. Провести апробацию картографических материалов на уроке географии.

3. Выявить и оценить знания учащихся путем проведения проверочных работ на констатирующем и контрольном этапах эксперимента.

4. Обработать полученные результаты, сделать выводы.

Методы:

1. Включенное наблюдение – исследователь находится внутри самого процесса. Процесс наблюдается в естественных условиях, полученная информация может уточняться и контролироваться.

2. Сравнительный метод – выявление различий в усвоении материала и формирование знаний и умений учащихся в контрольном и экспериментальном классах.

VI «А» класс – контрольный

VI «Б» класс – экспериментальный.

Организационный этап.

Эксперимент проводился в рамках учебного процесса. Для исследования отводилось несколько уроков.

На первом уроке в экспериментальном и в контрольном классах проводился контрольный срез для проверки остаточных знаний у учащихся. Затем проходил обучающий этап, включающий использование разнообразного картографического материала в экспериментальном классе, в процессе которого происходило само исследование. В контрольном классе использованию картографического материала отводилось мало времени. В экспериментальном классе проводились уроки с использованием картографического материала, где вводился разработанный методологический материал. После обучающего этапа в двух классах проводился контрольный срез для выявления уровня знаний учащихся и сравнения их в контрольном и экспериментальном классах.

Ниже приводятся примеры уроков географии с использованием картографического материалы, необходимого для проведения экспериментальной работы.

Тема урока: «Географические координаты»

Цели урока: сформировать у учащихся понятие о географических координатах, научить определять координаты.

Учебно-воспитательные задачи:

- образовательные – способствовать более глубокому пониманию географических координат; закрепить понятия о географической широте и географической долготе;

- развивающие – совершенствовать умение учащихся определять географические координаты; продолжить формирование умения работать с атласом и контурной картой; развивать коммуникативные, управленческие навыки;

- воспитательные – воспитывать чувство ответственности, развивать интерес к учебе и к предмету, способствовать расширению кругозора учащихся.

Оборудование: физическая карта полушарий, контурная карта, атлас, учебник, мультимедийная презентация к уроку, тесты, карточки с заданиями.

Ход урока:

Организационный момент.

Здравствуйте, ребята! Вы любите путешествовать? А хотите отправиться в путешествие? Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие. Оно будет виртуальным, потому что путешествовать мы будем, не выходя из класса, по географической карте.

И сегодня вы не просто класс, а экипаж корабля, который отправится в плавание.

2. Проверка домашнего задания.

Но прежде чем отправиться в плавание, необходимо проверить географические знания, которые необходимы в любом путешествии.(слайд № 2).

У вас на столах лежат тесты. Возьмите каждый по тесту № 1, подпишите фамилию. В каждом задании обведите правильный ответ. На эту работу отводится 3 минуты.

Теперь, пожалуйста, положите ручку и отдайте свой тест соседу по парте. Обратите внимание на экран. Перед вами правильные ответы. Проверьте тесты. Если ответ правильный ставьте «плюс», если нет - «минус». (слайд № 3).

Посчитайте количество правильных ответов и поставьте баллы.

Отложите работы. В конце урока их сдадите.

3. Актуализация знаний.

Когда мы знания проверили, мы можем отправляться в путь.

Для начала послушайте отрывок из увертюры. Кто знает, из какого кинофильма данный музыкальный отрывок? (слайд № 4).

Это отрывок из кинофильма «Дети капитана Гранта» по одноименному роману Жюля Верна. Герои этого известного романа отправились в кругосветное плавание в поисках капитана Гранта.

Но отправляемся мы в путешествие не просто так. В конце виртуального путешествия мы должны будем ответить на ключевой вопрос: Почему героям книги «Дети капитана Гранта» пришлось совершить кругосветное путешествие?

Кстати, а помните, как герои этой книги получили послание от капитана Гранта? (ответ: письмо в бутылке).

Правильно, в море выловили бутылку с посланием.

Так вот, на днях я получила такое же послание. Само послание испорчено водой, и я принесла вам его копию. Написано оно в двух вариантах.

Вот вариант № 1. Кто его прочтет?(текст послания: Тому, кому попадет это послание…… Экипаж шхуны «Вечерняя звезда» потерпел крушение в тихом океане. Капитану и двум матросам удалось спастись на острове. Ищите: 18 градусов южной широты…..)

Ребята, скажите, что интересного и географического есть в этом послании? (ответ: дана географическая широта).

А что такое географическая широта? (слайд № 5)

Что является началом отсчета всех широт? (ответ: экватор)

Какая бывает широта? (ответ: северная и южная)

А как определить географическую широту?

Итак, мы с вами вспомнили, что такое географическая широта.

Можно ли только по одной географической широте найти нужный остров? (ответ: нет, т.к. данную широту имеют все объекты, находящиеся на данной параллели).

Нам еще чего-то не хватает? Но может нам поможет 2 вариант послания. Давайте посмотрим вариант № 2. Кто его прочтет? (текст послания: тому, кому попадет это послание… Экипаж шхуны «Вечерняя звезда» потерпел крушение в Тихом океане. Капитану и двум матросам удалось спастись… Ищите:…..182 градуса западной долготы).

Тут тоже послание испорчено водой. Но здесь тоже есть необходимая информация. Какая именно? (ответ: дана географическая долгота).

А что такое географическая долгота? (слайд № 8)

Что является началом отсчета всех долгот? (ответ: начальный меридиан)

Какая бывает долгота? (ответ: западная и восточная)

А как найти географическую долготу?

Сможем ли мы по этой записке найти нужный остров? (ответ: нет, т. к. данную долготу имеют все объекты, находящиеся на данном меридиане).

А, зная широту и долготу данного острова, сможем ли мы найти нужный остров? (ответ: да, т. к. мы знаем меридиан и параллель, на котором находится нужный нам остров).

Найдите этот остров на карте.

А теперь давайте ответим на вопрос, заданный в начале урока: Почему героям книги «Дети капитана Гранта» пришлось совершить кругосветное путешествие? (ответ: они не знали географических координат) .

Итак, какой вывод мы можем сделать? Что необходимо знать для того, чтобы определить местоположение объекта? (мы должны знать широту и долготу объекта)

4. Изучение нового материала.

На карте – огромная планета Земля.

Реки и горы, равнины, моря.

Точка на карте зовется «объект» -

Такое понятие ввел человек.

Сегодня мы с вами узнаем о том,

Что каждая точка имеет свой дом.

Чтобы ее отыскать в целом мире

Ей указали этаж и квартиру.

Сложно найти этот адрес ребятам

Если не следовать координатам.

Этаж называется широтой,

Номер квартиры – долготой.

Итак, назовите тему сегодняшнего урока. Запишите тему. (Тема урока: Географические координаты) (слайд № 9).

И, следовательно, что является целью сегодняшнего урока? (цель урока: научиться определять географические координаты).

Для того, чтобы достигнуть цели нашего урока, нам необходимо решить следующие задачи:

закрепить понятия о географической широте и долготе;

совершенствовать умения определять географические координаты;

продолжить формирование умения работать с атласом и контурной картой.

Итак, для того, чтобы найти точку на карте, необходимо знать широту и долготу, т. е. нужно знать географические координаты

Что такое географические координаты? Найдите это определение в учебнике стр. 34 и запишите в тетрадь. (слайд № 10).

По атласу определите координаты тех объектов, которые обозначены на слайде.

Санкт- Петербург – 59 с. ш.; 31 в. д.

О. Кергелен– 50 с.ш.; 70 в.д.

(слайд № 10).

Практика (слайд № 12)

Если известны координаты и надо найти объект, то следует осуществить обратные действия:

а) по широте найти полушарие и параллель;

б) по долготе определить полушарие и меридиан;

в) найти их пересечение и назвать объект.

Находим географический объект с координатами 17 ю.ш., 25 в.д.- водопад Виктория на юге Африки

1.Есть ли на карте точка с координатами 0º широты и 0º долготы,

где она находится. (Гвинейский залив)

2.Если Вы плывете на восток от точки с координатами 47º с. ш.20º з. д., берега какого материка Вы достигните?(Евразия)

3. 10 января 1821г. Русская экспедиция на судах «Восток», «Мирный» открыла остров .Его координаты 69ºю.ш.,90ºз.д.Как он называется? В каком океане находится? (о. Петра 1, Тихий океан)

4. Определите географические координаты г. Мехико. (19 с.ш.99з.д.)

4. Закрепление новой темы.

Тестовый опрос-2 (слайд 14)

Подготовка к практической работе (слайд- 15)

5.Домашнее задание. (слайд- 16)

Параграф 12, вопрос 4 письменно (определить координаты объектов указанных в вопросе и обозначить эти объекты на контурную карту)

Подведение итогов урока.

Итак, ребята, давайте вернемся к нашему ключевому вопросу, который был задан в начале урока: Почему героям книги «Дети капитана Гранта» пришлось совершить кругосветное плавание? (они не знали географических координат).

А что такое географические координаты?

Скажите, пожалуйста, а где в повседневной жизни, мы сталкиваемся с географическими координатами?

Итак, чему мы сегодня на уроке научились? (определять географические координаты и, наоборот, по географическим координатам определять объекты).

Цель нашего урока достигнута. А раз так, значит, наше путешествие благополучно завершилось.

С каким настроением вы уходите с урока?

Листочки с тестами сдайте, оценки пойдут в журнал.

Спасибо за урок. До свидания.

| | Тема и номер урока в теме | Географическая долгота. Географические координаты. 4 урок в разделе «Географическая карта». |

|

| Базовый учебник | Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. Начальный курс. 6 кл. – М.: Дрофа, 2016. |

Цель урока: сформировать умения определять географическую долготу, координаты заданной точки и точку по заданным координатам.

Оборудование: физическая карта полушарий, атлас, глобус, мультимедийная презентация.

Тип урока – урок актуализации знаний и умений, практикум

Методы и формы обучения:

Методы: наглядный, частично-поисковый, практический, контроля.

Формы: индивидуальные, фронтальные.

Основные понятия: географическая долгота, Гринвичский (нулевой, начальный) меридиан.

Планируемые результаты:

Предметные: Научатся называть и показывать на глобусе и карте: географические координаты, Гринвичский меридиан. Получат возможность научиться определять географическую долготу и координаты заданной точки, географическое положение объекта.

Метапредметные УУД:

Познавательные: умеют организовать свою деятельность, сравнивают объекты по заданным критериям.

Коммуникативные: высказывают суждения, подтверждая их фактами, участвуют в совместной деятельности, учебном диалоге.

Регулятивные: сохраняют учебную задачу, оценивают достигнутые результаты.

Личностные УУД: понимают потребность в географических знаниях, отбирают и преобразовывают нужную информацию.

Ход урока

1 этап: Организационный момент.

Учитель: Сегодня у нас урок не совсем обычный. Во-первых, у нас на уроке присутствуют гости, во-вторых, мы совершим заочное путешествие по карте. А путешествовать под хорошую музыку вдвойне приятно. (звучит увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта» Исаака Осиповича Дунаевского)

– Из какого произведения? ( Исаак Осипович Дунаевский, увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта»)

Но к ней мы вернёмся позже и подумайте над вопросом: Почему героям фильма «Дети капитана Гранта» пришлось совершить кругосветное путешествие?

Учитель: Эпиграфом к нашему сегодняшнему уроку будет следующее стихотворение:

На карте – огромная планета Земля:

Реки и горы, равнины, моря.

Точка на карте зовется «объект» -

Такое понятие ввёл человек.

Сегодня мы с вами узнаем о том,

Что каждая точка имеет свой дом,

Чтобы её отыскать в целом мире,

Ей указали этаж и квартиру.

Сложно найти этот адрес ребятам,

Если не следовать координатам.

Этаж называется широтой,

Номер квартиры – её долготой.

Как отыскать в дом заветный тот ключик?

Карта и глобус нас этому учат.

Нам остается припомнить немного,

Какие ведут к каждой точке дороги.

Как только дороги пересекутся,

Искомые точки сразу найдутся (слайд № 1)

Учитель: Кто внимательно слушал стихотворение, тот наверное сможет сказать из чего складывается адрес любой точки на карте? (мы должны знать широту и долготу объекта)

На предыдущих уроках мы с вами изучали темы: «Географическая карта», «Градусная сеть на глобусе и картах», «Географическая широта». Узнали, что градусную сеть составляют параллели и меридианы. Что такое параллель, меридиан, географическая широта?

Можно ли только по одной географической широте найти нужный объект? (ответ: нет, т.к. данную широту имеют все объекты, находящиеся на данной параллели).

Давайте, определим тему нашего урока. Итак, тема нашего урока «Географическая долгота. Географические координаты» (слайд № 2,3)

Откройте тетради и запишите тему урока.

Сегодня на уроке мы с вами должны:

Вспомнить!

Что такое экватор?

На какие полушария экватор делит Землю?

Что такое параллель и меридиан?

Что такое градусная сеть?

Что такое широта?

Узнать!

Что такое долгота?

Что такое географические координаты?

Научить делать!

Определять географическую долготу и географические координаты (слайд №4).

2 этап: Проверка ранее изученного материала.

Учитель: Прежде чем приступить к изучению новой темы, необходимо проверить географические знания, которые нам необходимы на следующем этапе урока.

У вас у каждого на столах лежит поле для игры в «Морской бой». Подпишите свою фамилию.

А теперь внимание на экран. Перед вами вопросы, а вы ставите плюсы в клетках.

Вопросы для игры «Морской бой»:

Что является началом отсчета всех широт?

а) экватор;

б) параллель;

в) полюс;

г) меридиан.

Кратчайшая воображаемая линия, проведённая по поверхности Земли от одного полюса до другого называется:

а) экватором;

б) параллелью;

в) тропиком;

г) меридианом.

Направления запад → восток показывают:

а) параллели;

б) меридианы.

Расстояние от экватора до полюсов в градусной мере составляет:

а) 90°;

б) 360°;

в) 180°.

Градусная сеть:

а) экватор;

б) параллель;

в) линии параллелей и меридианов на глобусе и карте;

г) меридиан.

Какая бывает широта? (ответ: северная и южная)

а) северная и западная;

б) восточная и южная;

в) восточная и западная;

г) южная и северная.

(слайд №5)

Правильные ответы (слайд № 6)

Правильные ответы (слайд № 6)

|

| а | б | в | г | д | е |

| 1 | + |

|

|

|

|

|

| 2 |

|

|

| + |

|

|

| 3 | + |

|

|

|

|

|

| 4 | + |

|

|

|

|

|

| 5 |

|

| + |

|

|

|

| 6 |

|

|

| + |

|

|

Учитель подводит итог. На слайде написаны правильные ответы. Учащиеся сами контролируют себя.

Учитель: Когда вы играете в «Морской бой», то любая клетка на игровом поле имеет свой «адрес», т.е. цифру и букву. Можно ли определить «адрес» корабля на игровом поле, зная или только букву, или только цифру? (нет, нельзя, нужно называть и букву и цифру).

3 этап: Основной. Введение нового материала.

Учитель: Любая точка на земном шаре имеет свой географический адрес. Этот адрес тоже состоит из двух частей – широты и долготы. Определить их нам позволяет градусная сеть. Широта показывает место точки на определённой параллели, а долгота – место этой точки на конкретном меридиане. Место их пересечения и есть нужный нам адрес – географические координаты.

Зная географические координаты, можно найти любой объект на карте и определить его положение к другим объектам. И наоборот, можно нанести новый объект на карту, определив его географические координаты.

Уметь определять координаты по карте должен каждый человек. Для некоторых профессий это особенно важно, например, для штурманов и военных. Штурманы прокладывают путь корабля с помощью географических координат. Геологи, географы, геодезисты, находясь в экспедициях, определяют координаты исследуемых ими объектов. Иногда приходится искать в открытом океане терпящих кораблекрушение, а для этого необходимо знать место их нахождения. И наша с вами задача научиться определять географические координаты, т.е. географическую широту и географическую долготу.

Нужно научиться определять сначала географическую широту, а затем географическую долготу. Географическую широту вы научились определять на предыдущем уроке. Определите по физической карте России географическую широту г. Москвы (1 вариант), г. Ставрополя (2 вариант). Так как наша страна находится к северу от экватора, то все географические объекты в нашей стране имеют северную широту (слайд №7,8,9).

Теперь поговорим о другой важной характеристике местоположения – географической долготе. Она не менее важна, так как, чтобы найти неизвестный объект на глобусе, нужно знать не только широту, но и долготу точки.