Использование методов активного и интерактивного обучения в коррекционно-логопедической работе с младшими школьниками с ОВЗ в условиях инклюзивного образования

Введение

Введение ФГОС НОО и инклюзивной практики в общеобразовательные учреждения требует от учителя-логопеда абсолютно нового, системно-деятельностного подхода к организации коррекционно-развивающего обучения.

Возникает потребность в создании организационно-педагогических условий, способствующих развитию личности каждого ребёнка с речевой патологией, его познавательной активности, стремлению самостоятельно получить новые знания и успешному применению их в практической деятельности, сохранению здоровья.

В последние годы наблюдается увеличение количества обучающихся с нарушениями устной и письменной речи, детей с ОВЗ. Для данного контингента детей характерны: незрелость мотивации к учебной деятельности, недоразвитие психических процессов, неустойчивое психоэмоциональное состояние, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности, и, вследствие этого, недостаточный уровень познавательной активности.

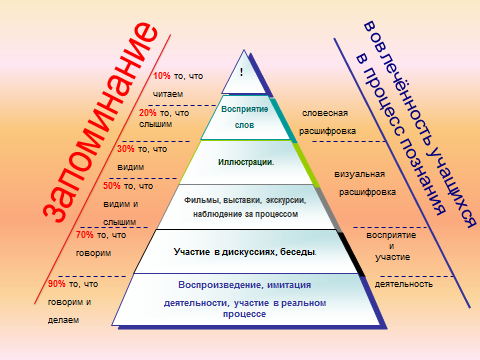

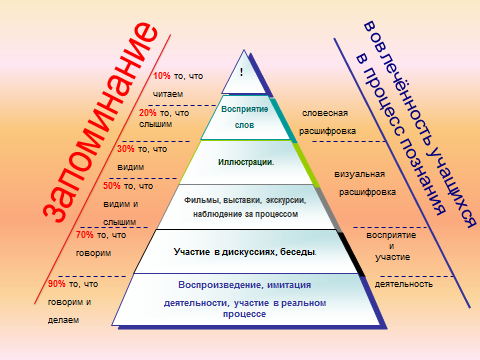

Наилучшие результаты в коррекционно-развивающем процессе можно получить только при наличии активной позиции учащихся. Это подтверждают исследования учёных, которые показали, что уровень восприятия и запоминания информации достигает 90% лишь в том случае, когда мы активно вовлечены в процесс познания, т.е. говорим и участвуем в реальном процессе. Данная схема наглядно демонстрирует зависимость усвоения учебного материала от степени вовлечения учащихся в процесс познания.

В сложившейся ситуации актуальным считаем поиск и внедрение в логопедическую практику инновационных методов и приёмов, способствующих повышению познавательной активности, мотивации к учебной деятельности, профилактике нервной перегрузки младших школьников и детей с ОВЗ с речевыми нарушениями в условиях инклюзивного образования. Наиболее интересными и перспективными, на наш взгляд, являются методы активного и интерактивного обучения.

Цель исследования:

Создать условия, используя методы активного и интерактивного обучения, способствующие преодолению нарушений речевого развития, дальнейшему развитию устной и письменной речи, совершенствованию коммуникации младших школьников и детей с ОВЗ и успешного усвоения академической составляющей образовательной программы.

Задачи исследования:

Изучить психолого-педагогическую литературу по теме самообразования.

Внедрить методы активного и интерактивного обучения в коррекционно-логопедическую работу с младшими школьниками и с детьми с ОВЗ.

Провести мониторинг результативности использования методов активного и интерактивного обучения в логопедической практике.

Обобщить и распространить свой педагогический опыт среди учителей-логопедов.

Практическая значимость: материалы исследования могут быть использованы учителями-логопедами в коррекционно-развивающем обучении с младшими школьниками с и детьми с ОВЗ с речевыми нарушениями.

1. Теоретические основы применения методов активного и интерактивного обучения

Многие педагогические инновации связаны сегодня с применением методов активного и интерактивного обучения. В педагогике различают несколько моделей обучения:

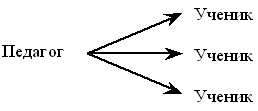

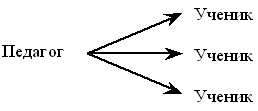

Пассивная модель обучения - педагог на уроке играет центральную роль. Преобладает монологовый режим общения. Педагог сам распределяет работу и необходимую информацию, предлагает на уроке заранее составленный план. Любая попытка ученика проявить самостоятельность, инициативу и творчество рассматривается как отход от заранее намеченного и единственно верного плана работы. Дети на таких уроках являются только объектом воздействия взрослых.

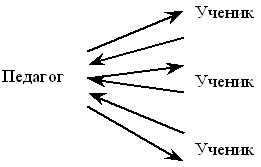

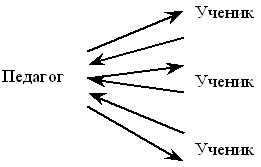

Активная модель обучения. При использовании активных методов обучения на уроке используется метод обсуждения проблем, устанавливается диалоговый режим, но роль педагога остаётся центральной. Ученики уже не являются пассивными слушателями, они могут задавать вопросы, предлагать собственные решения. На таких уроках формулирование тем и проблем происходит в форме совместного обсуждения.

«Активное обучение представляет собой такую организацию и ведение образовательного процесса, которые направлены на всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством широкого использования, как дидактических, так и организационно-управленческих средств, и методов активизации»

(В.Н. Кругликов)

«Активные методы обучения – это способы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся, которые побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только учитель, но активны и ученики»

(А.М. Смолкин)

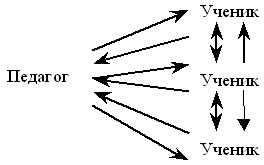

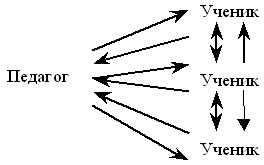

Интерактивная модель обучения осуществляется в условиях постоянного, активного взаимодействия всех участников образовательного процесса.

«Интерактивный» происходит от англ. «interact» («inter» — «взаимный», «act» - «действовать»)

«Интерактивное педагогическое взаимодействие - это усиленная целенаправленная деятельность педагога и учащихся по организации взаимодействия между собой в целях развития»

(С. Кашлев)

«Интерактивное обучение – способ познания, осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся»

(Т.С. Панина)

Технология интерактивного обучения (ТИО) - система способов организации взаимодействия педагога и учащихся в форме учебных игр, гарантирующая педагогически эффективное познавательное общение, в результате которого создаются условия для переживания учащимися ситуации успеха в учебной деятельности и взаимообогащения их мотивационной, интеллектуальной, эмоциональной и других сфер.

Рассмотрим отличительные особенности деятельности учителя и учащихся в активном и интерактивном обучении (Таблица)

Таблица

| Деятельность учителя и учащихся в активном обучении | Деятельность учителя и учащихся в интерактивном обучении |

Учитель выступает в большей степени как руководитель. Центральное место на уроке занимает ученик. | Роль учителя перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс обучения и занимается его общей организацией. Активность учащихся в ходе урока становится основной его составляющей. |

Таким образом, в отличие от активного обучения, интерактивное обучение ориентировано на более широкое взаимодействие обучающихся не только с учителем, но и с друг другом, на доминирование активности обучающихся в процессе обучения.

Многие авторы рассматривают методы интерактивного обучения как самую современную форму активных методов.

Цель применения методов активного и интерактивного обучения - создать комфортные условия обучения, при которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.

Основные задачи применения методов активного и интерактивного обучения:

Обеспечить диалоговый характер обучения.

Формировать активно-познавательную и мыслительную деятельность учащихся.

Повысить мотивацию к изучению предмета.

Создать благоприятный психологический климат на уроке.

Исключить монологическое преподнесение учебного материала и дублирование информации, которая может быть получена учащимися самостоятельно из доступных источников.

Сформировать умение работы в команде.

Способствовать отработке в различных формах коммуникативных компетенций учащихся.

Что же позволяет достигать активизации познавательной деятельности учащихся при активном и интерактивном обучении? Конечно же, научно-методические основы:

обучение через опыт и сотрудничество;

учёт различий в стилях познания;

поисковые и исследовательские методы;

игровые методы.

Принципы

Активное и интерактивное обучение основано на принципах взаимодействия, активности обучающихся, опоре на групповой опыт и обязательной обратной связи.

Методика организации активного и интерактивного обучения включает следующие положения:

нахождение проблемной формулировки темы занятия;

организация учебного пространства, располагающего к диалогу;

мотивационная готовность учащихся и педагога к совместным усилиям в процессе познания;

создание специальных ситуаций, побуждающих школьников к интеграции усилий для решения поставленной задачи;

выработка и принятие правил учебного сотрудничества для школьников и педагога;

использование «поддерживающих» приемов общения: доброжелательные интонации, умение задавать конструктивные вопросы и т.д.;

оптимизация системы оценки процесса и результата совместной деятельности;

развитие обще групповых и межличностных навыков анализа и самоанализа.

В таком понимании активное и интерактивное обучение как форма образовательного процесса действительно способно стать тем фактором, который оптимизирует сущность и структуру педагогических взаимодействий.

Именно методы активного и интерактивного обучения позволяют создавать учебную среду, в которой теория и практика усваиваются одновременно, а это дает возможность ученикам формировать характер, развивать мировоззрение, логическое мышление, связную речь; формировать критическое мышление; выявлять и реализовать индивидуальные возможности. При этом учебно-воспитательный процесс организуется так, что ученики ищут связь между новыми и уже полученными знаниями; принимают альтернативные решения, могут сделать «открытие», формируют свои собственные идеи и мысли с помощью различных средств; учатся сотрудничеству.

В процессе интерактивного обучения происходит межличностное познавательное общение и взаимодействие всех его субъектов. Развитие индивидуальности каждого школьника и воспитание его личности происходит в ситуациях общения и взаимодействия друг с другом. Адекватной, с точки зрения сторонников концепции интерактивного обучения, и наиболее часто применяемой моделью таких ситуаций является учебная игра. М.В. Клариным, Ю.С. Тюнниковым и др. изучены образовательные возможности игры, применяемой в процессе обучения: игры предоставляют педагогу возможности, связанные с воспроизведением результатов обучения (знаний, умений и навыков), их применением, отработкой и тренировкой, учетом индивидуальных различий, вовлечением в игру учащихся с различными уровнями обученности. Вместе с тем игры несут в себе возможности значительного эмоционально-личностного воздействия, формирования коммуникативных умений и навыков, ценностных отношений. Поэтому применение учебных игр способствует развитию индивидуальных и личностных качеств школьника.

2. Формы и методы активного и интерактивного обучения

Активное и интерактивное обучение предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. Исключается доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, общаться с другими людьми.

Рассмотрим формы и методы активного и интерактивного обучения, используемые мною на логопедических занятиях.

Формы активного и интерактивного обучения:

индивидуальная, парная, групповая работа;

творческие задания;

игры (деловые, учебные, ролевые, дидактические)

сказки;

путешествия;

интерактивные экскурсии.

Методы активного и интерактивного обучения

«Планета ожиданий», «Дерево ожиданий»

Учитель-логопед на организационном этапе выясняет ожидания детей от этого урока. Учащимся предлагается высказать свои ожидания от урока.

«Задать вопрос»

Учащимся предлагается задать друг другу вопросы по теме урока (индивидуальная, парная, групповая работа). Используется на разных этапах занятия.

«Микрофон»

Учащимся предлагается высказать свою точку зрения по поставленному вопросу или проблеме. Желающие в микрофон четко и лаконично излагают свою мысль и делают вывод. Используется на разных этапах занятия, но чаще всего на этапах актуализации знаний, рефлексивной деятельности.

«Интеллектуальная разминка»

Цель: приведение учащихся в активное состояние за счёт актуализации имеющихся знаний, обмена мнениями и выработки общей позиции.

Приёмы:

Создание проблемной ситуации и выявление системы понятий, позволяющих осмыслению этих ситуаций;

Уточнение содержания ведущих понятий;

Выработка практических рекомендаций учащимися по решению проблемной ситуации.

Используется на разных этапах занятия.

«Один – вдвоём – все вместе»

Учащимся предлагается проблема или информация, которую они сначала отрабатывают самостоятельно, затем обговаривают в парах, далее объединяются в группу. Происходит совместное обсуждение вопроса и принятие решения.

«Обучая – учусь»

Каждый ученик получает карточку с заданием и приступает к его выполнению. После выполнения заданий, между соседями по парте происходит обмен карточками. Дети знакомят другу друга со своими заданиями, обмениваются мнениями об их выполнении. При неверном ответе сосед должен объяснить товарищу, как нужно правильно выполнить данное задание. Работа в парах сменного состава: после того, как дети поработали в парах постоянного состава, образуются новые пары из тех, кто уже выполнил задание.

«Мозговой штурм»

Для решения проблемного вопроса учащимся предлагается найти как можно больше идей, предложений, каждое из которых фиксируется на доске или листе бумаги. После создания такого «Банка идей» проводится анализ и обсуждение. Возможно устное изложение предложений и идей.

«Броуновское движение»

Движение учеников по классу с целью сбора информации. Например, детям даётся задание подобрать картинки, в названии которых есть заданный звук и т.д.

«Синквейн»

Синквейн с французского языка переводится как «пять строк». Синквейн основывается на содержательной стороне и синтаксической заданности каждой строки. Составление синквейна является формой свободного творчества, требующей от автора умения находить в информационном материале наиболее существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать. Эти способности очень востребованы в современной жизни.

Использование метода «Синквейн» способствует:

развитию лексико-грамматических категорий у младших школьников и детей с ОВЗ с нарушениями чтения и письма;

обогащению и актуализации словаря, уточнению содержания понятий;

формированию умения связного высказывания;

развитию ВПФ (памяти, внимания, словесно-логического мышления).

Правила составления синквейна :

первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее главную идею;

вторая строка – два слова, прилагательные;

третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы;

четвертая строка - фраза из нескольких слов, показывающая отношение к теме;

пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность темы (это может быть одно слово).

Например

1.Кукла

2.Красивая, любимая.

3.Стоит, сидит, улыбается.

4. Моя кукла самая красивая.

5.Игрушка.

Чтобы правильно составить синквейн необходимо:

иметь достаточный словарный запас в рамках темы;

уметь обобщать;

владеть понятиями: слово - предмет (живой не живой), слово-действие, слово-признак;

уметь согласовывать слова в предложении;

уметь формулировать свою мысль и составлять высказывание.

Учащиеся достаточно быстро овладевают навыком составления синквейна, упражняясь в подборе действий и признаков к предметам, совершенствуя способность к обобщению, расширяя и уточняя словарный запас.

Варианты составления синквейна:

составление краткого рассказа по готовому синквейну (с использованием слов и фраз, входящих в состав синквейна);

коррекция и совершенствование готового синквейна;

анализ неполного синквейна для определения отсутствующей части (например, дан синквейн без указания темы — без первой строки, необходимо на основе существующих ее определить);

составление синквейна для закрепления изученной лексической темы.

Составление синквейнов облегчает процесс усвоения понятий и их содержания, учит коротко, но точно выражать свои мысли, способствует расширению и актуализации словарного запаса, вырабатывает способность к анализу.

Таким образом, метод «Синквейн» гармонично сочетает в себе элементы трех основных образовательных систем: информационной, деятельностной и личностно ориентированной и может успешно применяться в логопедической практике.

«Светофор»

Учащиеся оценивают правильность выполнения задания другим учеником (пары, малой группы) при помощи сигнальных карточек красного, жёлтого и зелёного цветов.

«Свеча»

По кругу передается зажженная свеча, учащиеся высказываются о разных аспектах обучения.

«Незаконченное предложение»

Учитель начинает предложение, а дети должны его закончить:

Девочка шла по …

Девочка шла по тропинке домой.

Девочка шла по лесу и напевала.

Девочка шла по улице и несла тяжелую сумку с продуктами.

Девочка шла по узкой горной тропинке.

Эти упражнения учат слушать и понимать собеседника, читать, опираясь на догадку, понимать сложные конструкции и употреблять их в речи.

Приём «Незаконченное предложение» применяется также на этапе рефлексии учебной деятельности. Детям предлагается закончить предложения по алгоритму:

На уроке я учился…

Мне удалось…

Мне было интересно…

Мне было трудно…

Я хочу похвалить за работу…

Мои ожидания…

Моё настроение…

3. Результативность использования интерактивных методов обучения

Занятия, построенные в активном и интерактивном режиме, вызывают заметный интерес у учащихся, прежде всего, потому, что нарушают привычный порядок работы на уроке, позволяют каждому побыть не в роли пассивного слушателя, а в роли активного участника, организатора учебного процесса.

В результате анкетирования, проведённого с обучающимися 2-4-х классов (всего 71 человек), посещающими групповые коррекционно-логопедические занятия, выявлено, что данные методы и приёмы нравятся всем (Диаграмма 1)

Активные и интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненная позицию, командный дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность.

Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в той или иной степени стимулируют познавательную активность учащихся с ОВЗ.

Заключение

Активное и интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач, главной их которых является развитие коммуникативных умений и навыков; помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей.

Использование активных и интерактивных форм в процессе коррекционно-развивающего обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.

Разнообразие существующих методов активного и интерактивного обучения позволяет учителю-логопеду чередовать различные виды коррекционных упражнений, что также является эффективным средством повышения мотивации учения. Переключение с одного вида деятельности на другой предохраняет от переутомления, и в то же время не дает отвлечься от изучаемого материала, а также обеспечивает его восприятие с различных сторон.

Средства активизации необходимо использовать в системе, которая, объединив должным образом подобранные содержание, методы и формы организации обучения, позволит стимулировать различные компоненты учебной и коррекционно-развивающей деятельности у учащихся с ОВЗ.

Таким образом, применение методов активного и интерактивного обучения повышает познавательную активность младших школьников и детей с ОВЗ с речевыми нарушениями, развивает их творческие способности, активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс, стимулирует самостоятельную деятельность учащихся.

В дальнейшем мною планируется продолжить работу над данной темой, изучить новые методы активного и интерактивного обучения и внедрить их в коррекционную работу.

Список литературы:

Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 2005. – 208 с.

Кажигалиева Г.А., Васенкова М.В. О принципах и методах технологии интерактивного обучения русскому языку в средней школе // Педагогика. – 2005. – № 2. – С. 20-25.

Молодан Е. О. Использование интерактивных методов обучения как средство формирования познавательной активности учащихся. – Минск, 2009. – 65 с.

Коростелева Н.М. Активные методы обучения // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: URL: http://festival.1september.ru/

Острогляд Л.П. Интерактивные технологии и начальном обучении. // Образовательный портал «Классная оценка»: URL: http://klasnaocinka.com.ua/ru

Шелунц О.А. Активные методы обучения, используемые при обучении учащихся начальных классов // Социальная сеть работников образования:

URL: http://nsportal.ru/

Активные методы обучения». Электронный курс. Международный Институт Развития «ЭкоПро», Образовательный портал «Мой университет», http://www.moi-universitet.ru