Использование приёмов критического мышления на уроках и во внеурочной деятельности по химии

Приём «Вопросы к тексту учебника» - стратегия позволяет формировать умение самостоятельно работать с печатной информацией, формулировать вопросы, работать в парах.

Тема: «Электролитическая диссоциация» (9 класс)

1. Прочитайте текст.

2. Какие слова встречаются в тексте наиболее часто? Сколько раз?

3. Какие слова выделены жирным шрифтом? Почему?

4. Если бы вы читали текст вслух, то, как бы вы дали понять, что это предложение главное?

Речь идет о выделении фразы голосом. Здесь скрывается ненавязчивое, но надежное заучивание.

Приём «Учимся задавать вопросы разных типов» – « Ромашка Блума».

Шесть лепестков – шесть типов вопросов. Например, при изучении темы «Жизнедеятельность Д.И. Менделеева»:

-Простые вопросы - Как звали родителей Д.И. Менделеева? Чем помимо химии занимался Д.И. Менделеев? И т.д.,

-Уточняющие вопросы - обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что Дмитрий Иванович осуществил не единственное открытие в своей жизни?», «Если я правильно поняла, то...?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о...?».

-Интерпретационные (объясняющие) вопросы - обычно начинаются со слова «Почему…?», например, «Почему Д.И. Менделеев смог открыть периодический закон?».

-Творческие вопросы - когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть элементы условности, предположения, фантазии прогноза. «Что бы изменилось формулировке периодического закона, если бы Менделеев жил в наше время?», «Как вы думаете, как будет звучать этот закон в 22 веке, могут ли случиться изменения?».

-Оценочные вопросы - эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных фактов. «Чем отличается научная деятельность ученых 19 века от деятельности ученых 21 века?» и т.д.

-Практические вопросы - это вопросы, направленные на установление взаимосвязи между теорией и практикой. Например: «Где вы в обычной жизни вы могли наблюдать явление периодичности?».

Приём «Составление вопросов к задаче» - анализ информации, представленной в объёмном тексте химической задачи, формулировка вопросов к задаче, для ответа на которые нужно использовать все имеющиеся данные; останутся не использованные данные; нужны дополнительные данные.

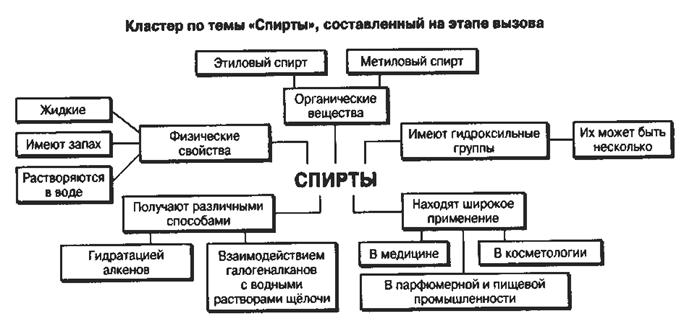

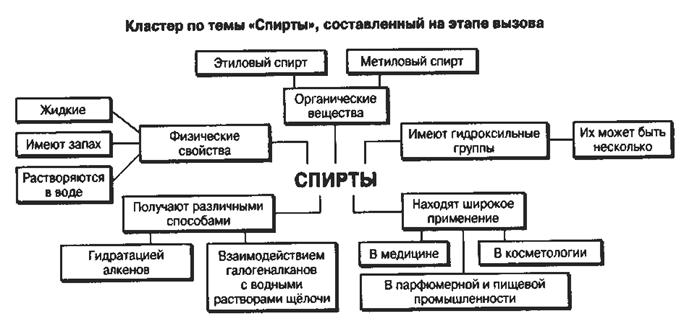

-Приём «Кластер» - выделение смысловых единиц текста и графическое оформление в определенном порядке в виде грозди. Этот прием может быть применен на стадии вызова при систематизации информации до знакомства с основным источником (текстом) в виде вопросов или заголовков смысловых блоков. Продолжается работа с данным приемом и на стадии осмысления: по ходу работы с текстом вносятся исправления и дополнения в грозди.

Большой потенциал данный прием имеет на стадии рефлексии — это исправления неверных предположении в «предварительных кластерах», заполнение их на основе новой информации, установление причинно-следственных связей между отдельными смысловыми блокам (работа может вестись индивидуально, в группах, по всей теме или по отдельным смысловым блокам). Очень важным моментом является презентация «новых» кластеров.

Технология критического мышления имеет чёткую структуру, которая имеет в своей основе развивающие и воспитательные цели. В её основе лежит базовый дидактический цикл, состоящий из трёх этапов. Восприятие информации происходит в 3 этапа, каждый этап имеет свои цели и задачи.

В технологии критического мышления используются 3 последовательные стадии : «вызов - осмысление новой информации- размышление (рефлексия)», где могут быть использованы разнообразные стратегии обучения, достаточно хорошо известные и апробированные в педагогической практике.

Эти три стадии необязательно должны присутствовать на каждом уроке. Однако важно, чтобы какие-то приёмы и методы развития критического мышления использовались ежеурочно.

На стадии вызова учитель должен не только активизировать, заинтересовать учащегося, мотивировать его на дальнейшую работу, но и «вызвать» уже имеющиеся знания, либо создать ассоциации по изучаемому вопросу, что само по себе станет серьёзным, активизирующим и мотивирующим фактором для дальнейшей работы.

На данной стадии ученик «вспоминает», что ему известно по изучаемому вопросу (делает предположения), систематизирует информацию до её изучения, задаёт вопросы, на которые хотел бы получить ответ. Главная задача учителя – актуализировать имеющиеся знания, вызвать интерес к теме и мотивировать школьников к активной учебной деятельности.

На стадии осмысления идёт непосредственная работа с информацией, источниками которой являются тексты. Деятельность учителя на этой стадии: заключается в сохранении интереса учащихся к теме при непосредственной работе с новой информацией, постепенном продвижении от знания «старого» к «новому». Учащиеся на данной стадии читают (слушают) текст, делают пометки на полях или ведут записи по мере осмысления новой информации.

Приемы, используемые на этом этапе, позволяют организовать осмысленное восприятие текстов, анализ и выбор информации с последующим представлением в графическом виде.

На стадии рефлексии информация анализируется, интерпретируется, творчески перерабатывается.

Деятельность учителя: вернуть учащихся к первоначальным записям – предложениям, внести изменения, дополнения, дать творческие, исследовательские или практические задания на основе изученной информации.

Деятельность учащихся: учащиеся соотносят «новую» информацию со «старой», используя знания, полученные на стадии осмысления, либо анализируют и систематизируют учебный материал.

Чтобы овладеть вниманием класса, можно использовать интересный методический приём, который позволяет активизировать внимание класса во время лекции.

Для этой цели следует приготовить комплект своего рода визитных карточек учащихся класса. Перед началом все карточки перетасовываются и кладутся на стол учителя. Одна из карточек, естественно,оказывается наверху. Именно её владельцу и будет предложено в конце лекции выступить с резюме. Однако до конца урока карточка не открывается, а потому будущий докладчик неизвестен. Это создаёт интригу, которая увлекает ребят и своей игровой стороной (своего рода лотерея) и предполагаемой ответственностью (надо ведь не опростоволоситься, если доведётся держать речь перед классом). В результате, вся аудитория следит за объяснением учителя с неослабевающим вниманием, мысленно формулирую своё понимание обсуждаемой проблемы.

Этот простой приём оказывается на практике очень плодотворным. Помимо концентрации внимания класса он неизбежно провоцирует дискуссию в конце лекции. Ведь каждый ученик (или почти каждый) на ходу лекции готовится к возможному выступлению и пожелает высказать свои суждения. В итоге материал лекции проговаривается трижды: учителем, одним из ребят, и всем классом во время обсуждения.