государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области

«Тольяттинский социально-педагогический колледж»

КУРСОВАЯ РАБОТА

Использование специальных упражнений с мячом для развития координационных способностей волейболистов

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта

Специальность: 49.02.01 Физическая культура

Форма обучения: очная

Студента: Муруговой Елены Александровны

Руководитель: Петрова Ирина Алексеевна

|

| Курсовая работа Защищена с оценкой «_______» «_____» ______________2019 г. Руководитель курсовой работы ____________/______________ (личная подпись)

|

Тольятти, 2019г.

Содержание

| Введение | 3 |

| Глава 1. Теоретические аспекты влияния физической подготовки на развитие координационных способностей волейболистов | 5

|

| 1.1 Координационные способности как специальные физические качества волейболиста | 5 |

| 1.2 Физическая подготовка, как процесс развития физических качеств волейболиста | 10 |

| 1.3 Методика развития координационных способностей в физической подготовке волейболистов | 17

|

| Глава 2. Практическое изучение процесса развития координационных способностей волейболистов специальными упражнениями с мячом | 25 |

| 2.1 Методика определения уровня развития координационных способностей волейболистов | 25 |

| 2.2 Характеристика тестов для определения уровня развития координационных способностей волейболистов | 27 |

| 2.3 Характеристика комплекса специальных упражнений с мячом для развития координационных способностей в физической подготовке волейболистов | 29 |

| Заключение | 32 |

| Литература | 33 |

|

|

|

Введение

Актуальность темы.

Современный волейбол – атлетическая игра, предъявляющая высокие требования к двигательным способностям человека и его функциональным возможностям. Игра, продолжающаяся до 2,5 часов, изобилует множеством технических приемов, внезапных, быстрых перемещений, прыжков, падений. Это требует от волейболиста развития координационных способностей.

Волейбол отличается сложностью выполнения технических элементов. Существенным отличием волейбола является непосредственный кратковременный контакт с мячом, что абсолютно исключает броски и захваты. В процессе тренировки волейболисту приходится овладевать целой системой двигательных навыков, которые складываются из большого количества приемов защиты и нападения. Сложность игровых действий заключается в том, что весь арсенал технических приемов приходится применять в различных сочетаниях и условиях, требующих от игроков исключительной точности и дифференцирования движений, быстрого переключения с одних форм движений на другие, совершенно иные по ритму, скорости, характеру.

Совершенное овладение техникой игры возможно лишь при соответствующем уровне развития координационных способностей волейболистов в процессе общей и специальной физической подготовки.

Развитие координационных способностей зависит от правильного выбора и умелого применения средств и методов.

Объект исследования: процесс развития координационных способностей волейболистов.

Предмет исследования: комплекс специальных упражнений с мячом для развития координационных способностей волейболистов.

Цель исследования: практическое изучение влияния специальных упражнений с мячом на развитие координационных способностей волейболистов.

Задачи исследования:

Изучить научно-методическую литературу по развитию координационных способностей.

Изучить методику определения уровня развития координационных способностей волейболистов.

Подобрать тесты для определения уровня развития координационных способностей волейболистов.

Подготовить комплекс специальных упражнений с мячом для развития координационных способностей волейболистов.

Сделать заключение.

Методы исследования:

Анализ литературных источников;

Изучение документов и материалов;

Метод проекта;

Метод логического заключения.

Глава 1. Теоретические аспекты влияния физической подготовки на развитие координационных способностей волейболистов

1.1 Координационные способности как специальные физические качества волейболиста

Для характеристики координационных возможностей волейболиста при выполнении какой-либо двигательной деятельности в отечественной теории и методике физической культуры долгое время применялся термин «ловкость». Начиная с середины 70-х гг. для их обозначения все чаще используют термин «координационные способности». Эти понятия близки по смыслу, но не тождественны по содержанию.

Ловкость выступает как интегральное проявление координационных способностей. Различие между координационными способностями и ловкостью в том, что координационные способности проявляются во всех видах деятельности, связанных с управлением согласованностью и соразмерностью движений и с утверждением позы, а ловкость в тех, где есть не только регуляция движений, но и элементы неожиданности, внезапности, которые требуют находчивости, быстроты, переключаемости движений. [4]

Исходя из этого, ловкость следует рассматривать как способность человека искусно, успешно справиться с любой возникшей двигательной задачей, правильно, быстро, рационально и находчиво найти выход из любого положения и любой сложной и неожиданной ситуации. Уровень развития ловкости определяется степенью развития психомоторных способностей, участвующих в решении сложных координационных задач. Для решения этих задач волейболист должен быть готов и физически и психически. Хорошо развитое качество ловкости - одна из высших форм управления движениями.

В качестве отправной точки при определении понятия «координационные способности» может служить термин «координация» (от лат. coordination- согласование, сочетание, приведение в порядок).

Что же касается самого определения «координация движений», то содержание этого понятия более многообразно, чем буквальный перевод с латинского. В настоящее время существует большое количество определений координации движений. Все они, в той или иной степени, подчеркивают какие-то отдельные аспекты этого сложного явления (физиологический, биомеханический, нейрофизиологический, кибернетический).

Это определение и по сей день является одним из наиболее распространенных и общепризнанных. По мнению Н.А. Бернштейна, главной трудностью управления двигательного аппарата является преодоление избыточных степеней свободы. Как известно, по подсчету О. Фишера, с учетом возможных перемещений между туловищем, головой и конечностями в человеческом теле находится не менее 107 степеней свободы (возможных основных направлений движений). Например, только руки и ноги имеют по 30 степеней свободы. Поэтому основная задача, которую должен решить человек при координации движений, - исключение избыточных степеней свободы. К основным трудностям при управлении двигательным аппаратом обычно относят:

Необходимость распределения внимания между движениями во многих суставах и звеньях тела и необходимость стройно согласовывать все их между собой.

Преодоление большого количества степеней свободы, которые присущи человеческому телу.

Упругая податливость мышц.[3]

В последнее время трудности построения целостного двигательного действия связывают также со сменой двигательных программ, когда начало одной накладывается на окончание другой. Двигательные программы формируются под влиянием накопленного опыта, следов прошлых действий и «потребного будущего» - прогнозируемого результата.

Нервная координация - согласование нервных процессов, управляющих движениями через мышечные напряжения. Это согласованное сочетание нервных процессов, приводящее в конкретных условиях (внешних и внутренних) к решению двигательной задачи.

Мышечная координация - это согласование напряжения мышц, передающих команды управления на звенья тела, как от нервной системы, так и от других факторов. Мышечная координация не однозначна нервной, хотя и управляется ею.

Двигательная координация - это согласованное сочетание движений звеньев тела в пространстве и во времени, одновременное и последовательное, соответствующее двигательной задаче, внешнему окружению и состоянию человека. И она не однозначна мышечной координации, хотя и определяется ею.

При одной и той же задаче, но разных внешних условиях, разном состоянии человека сочетание движений обязательно изменится для успешного решения задачи. При этом координация движений - это не одно и то же, что нервная и мышечная координация, хотя она и зависит от них. Координация движений, прежде всего, содержит критерий (показатель) качества системы движений, ее целесообразность, соответствие задаче и условиям. Качество определяется не вне процесса координации, не до него, а в самом процессе, по ходу двигательного действия. [2]

Когда речь идет о двигательной координации, наряду с указанными выше видами координации следует различать и такие разновидности, как сенсорно-моторная и моторно-вегетативная, от которых зависит качество выполнения задачи. Первая связана с согласованием деятельности опорно-двигательного аппарата и собственно сенсорных систем (анализаторов) - зрительной, слуховой, вестибулярной, двигательной по восприятию, обработке (анализу и синтезу) и передаче афферентной информации при регуляции движений и позы тела. К ним, в частности, относятся зрительно-двигательные координации, вестибуломоторные и др.[6]

Двигательные акты человека, как и все другие виды деятельности, являются проявлением функций целостного организма. Любое мышечное движение в той или иной мере связано с деятельностью вегетативных систем, обеспечивающих мышечную деятельность (дыхательной, сердечнососудистой, гуморальной, выделительной и др.). Поэтому на успешность решения двигательных задач при выполнении физических упражнений координация вегетативных функций оказывает не меньшее влияние, чем координация и чисто двигательных функций.

Об этом свидетельствуют результаты многих исследований. Так оказалось, что в результате утомления, заболеваний, гипоксии, сильных эмоциональных воздействий при длительном отсутствии систематических тренировок наступает рассогласование, дискоординация между различными функциями организма, и в первую очередь между функциями двигательного аппарата и деятельностью отдельных систем, обеспечивающих работу мышц. В конечном счете, все это отражается на качестве управления различными параметрами движений.

Следовательно, координацию движений (двигательную координацию) можно рассматривать как результат согласованного сочетания функциональной деятельности различных органов и систем организма в тесной связи между собой, т.е. как единое целое (системный уровень) либо как результат согласованного функционирования какой-то одной или нескольких систем организма (местный, локальный согласованный).

Координация движений как качественная характеристика двигательной деятельности может быть в одних случаях более, а в других менее совершенной. В связи с этим следует говорить о координированности волейболиста как одной из характеристик его двигательно-координационных возможностей.

Координированность - есть результат согласованного сочетания движений в соответствии с поставленной задачей, состоянием организма и условиями деятельности. Она имеет разную меру выраженности у конкретного индивида. Мера индивидуальной выраженности координированности обнаруживается в успешности и качественном своеобразии организации и регулирования движений. При оценке индивидуальной выраженности координированности человека, целесообразно использовать целый ряд критериев (свойств), отражающих разнообразные координационные способности. На основе данных критериев можно судить о степени эффективности управления определенными двигательными действиями у разных людей.

Известно, что отдельные индивиды в дошкольном и школьном возрасте в координационных тестах имеют результаты, которые намного превышают средние данные детей соответствующего возраста или даже старше их. Это свидетельствует об исключительных способностях детей в координационной области.[1]

Ловкость – способность человека быстро, оперативно, целесообразно, т.е. наиболее рационально, осваивать новые двигательные действия, успешно решать двигательные задачи в изменяющихся условиях. Ловкость – сложное комплексное двигательное качество, уровень развития которого определяется многими факторами. Наибольшее значение имеют высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность корковых нервных центров. От степени проявления последних зависит срочность образования координационных связей и быстроты перехода от одних установок и реакций к другим. Основу ловкости составляют координационные способности.[10]

Таким образом, координационные способности можно определить как совокупность свойств человека, проявляющихся в процессе решения двигательных задач разной координационной сложности и обусловливающих успешность управления двигательными действиями и их регуляции.

1.2 Физическая подготовка, как процесс развития физических качеств волейболиста

Современный волейбол характеризуется высокой двигательной активностью волейболистов. Эффективное выполнение прыжковых игровых действий, технических приемов и большинства тактических комбинаций на протяжении одной игры или нескольких игровых дней основано на высоком уровне развития физических качеств, в числе которых и координационные способности. [9]

В волейболе физические качества условно делятся на общие и специальные. Общие физические качества - сила, быстрота, выносливость, координационные способности, гибкость - в значительной мере определяют всесторонность физического развития и здоровье спортсменов. На высокоразвитой базе выше перечисленных физических качеств развиваются специальные физические качества, необходимые для игры в волейбол: «взрывная» сила, быстрота перемещения и прыгучесть, скоростная, прыжковая и игровая выносливость, акробатическая и прыжковая ловкость.

Общая сила - способность спортсмена преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий. Проявление мышечной силы зависит от:

концентрированности нервных процессов, регулирующих деятельность мышечного аппарата;

физиологического поперечника мышц;

биохимических процессов, происходящих в работающих мышцах, и степени их утомления;

биомеханических характеристик движения (длина рычагов плеч, включение в работу наиболее крупных мышц и пр.).

Величины проявления силы могут возрастать либо за счет большой массы при небольших ускорениях (собственно силовые способности, например, жим или приседания со штангой около предельного веса), либо за счет увеличения скорости при постоянных массах (скоростно-силовые движения).

Для волейбола наиболее значимы скоростно-силовые способности. Для развития силы большое значение имеет увеличение мышечной массы с помощью упражнений с отягощениями. Характерная черта развития силы - возможность избирательного воздействия на отдельные мышечные группы.

«Взрывная» сила - способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой скоростью мышечного сокращения. Большинство технических приемов в волейболе требуют проявления «взрывной» силы. Для выполнения передачи двумя руками сверху необходим определенный уровень развития силы мышц кистей; подачи - силы мышц кисти, плечевого пояса и мышц туловища; нападающего удара - комплексное развитие «взрывной» силы мышц кисти, плечевого пояса, туловища и ног. Характер применяемых средств должен соответствовать специфике проявления мышечных усилий (метания, ударные движения, прыжки, броски и др.).

Прыгучесть - способность волейболиста прыгать оптимально высоко для выполнения нападающих ударов, блокирования и вторых передач. Для появления прыгучести необходима «взрывная» сила, проявление которой зависит от развития силы определенных мышечных групп и скорости сокращения мышечных волокон. Основными средствами развития прыгучести волейболистов являются прыжковые упражнения с отягощениями и без них, основные и имитационные упражнения.

Общая быстрота - способность совершать двигательные действия в минимальный для данных условий отрезок времени. Быстрота обусловливается подвижностью нервных процессов (возбуждение - торможение), биохимическими процессами в работающих мышцах (скорость расщепления и восстановления энергии), степенью владения техническими приемами, силовой подготовленностью, подвижностью в суставах и эластичностью сухожилий и мышц. [11]

Для развития «общей» быстроты движений целесообразно использовать комплексный метод тренировки, который предусматривает применение подвижных и спортивных игр, эстафет, рывков и ускорений, гладкого бега, игровых упражнений. Наиболее эффективной для развития быстроты движений является разносторонняя физическая подготовка с акцентированием внимания на упражнениях скоростно-силового характера.

Специальная быстрота. В волейболе быстрота проявляется в трех основных формах:

быстрота двигательной реакции (на сигнал партнера, на изменение игровой ситуации и др.);

предельная быстрота отдельных движений (выполнение технических приемов);

быстрота перемещений - максимально быстрое перемещение по площадке к мячу с последующим выполнением технико-тактических действий.

Под быстротой двигательной реакции понимают латентное время реагирования (появление возбуждения в рецепторе, передача возбуждения в ЦНС, переход возбуждения по нервным сетям и формирование эффекторного сигнала, проведение сигнала к мышце, возбуждение мышцы и появление в ней механической активности). Различают простые и сложные реакции.

Простые реакции - ответ заранее известным движением на заранее известный (но внезапно появляющийся) сигнал. [14]

Сложные реакции - почти все игровые действия волейболиста относятся к типу сложных реакций. К сложным реакциям относятся: реакция на движущийся объект и реакция с выбором.

Реакция на движущийся объект (мяч) проявляется следующим образом: игрок должен увидеть мяч, оценить скорость и направление полета, выбрать план действий и начать осуществлять его. Быстрота реакции на движущийся объект занимает от 0,25 до 1 с. Основная доля этого времени приходится на фиксацию движущегося мяча глазами. Эта способность тренируема. Для этого используют:

увеличение скорости полета мяча;

внезапное появление мяча;

сокращение дистанции.

Реакция с выбором - выбор нужного двигательного ответа из ряда возможных в соответствии с изменением поведения партнера или игровой обстановки (предельная быстрота отдельных движений).

Быстрота перемещений - способность волейболиста максимально быстро переместиться по площадке для выхода к мячу с последующим выполнением технического приема. Проявление быстроты перемещения зависит от скорости протекания нервных процессов в работающих мышцах, от силовой подготовленности спортсмена и других факторов. Средствами развития быстроты перемещений могут быть рывки и ускорения, имитационные упражнения, упражнения с мячами, фрагменты игры и игра. В волейболе все эти разновидности скоростных качеств проявляются в сочетании.

Общая выносливость - способность длительное время выполнять любую мышечную работу без снижения ее эффективности. Иначе говоря, выносливость можно определить как способность противостоять утомлению.

Можно выделить четыре основных типа утомления:

Умственное (при игре в шахматы и др.).

Сенсорное (утомление анализаторов, например, зрительного).

Эмоциональное (после ответственных соревнований).

Физическое (вызванное мышечной деятельностью).

Для волейбола наибольший интерес представляют третий и четвертый типы утомления.[5]

Физическое утомление делится на:

локальное (в работе заняты менее 1/3 мышц тела);

региональное (в работе заняты от 1/3 до 2/3 мышц тела);

глобальное (в работе заняты свыше 2/3 мышц тела).

Основными факторами, определяющими проявление выносливости, являются:

деятельность ЦНС, которая определяет режим работы мышц, слаженность функций всех органов и систем;

функциональные возможности организма, которые обеспечивают энергетический обмен;

волевые качества спортсменов, без которых невозможно поддерживать высокую интенсивность и длительность физической работы;

уровень физической подготовленности;

техника движений - рациональная техника движений сберегает энергию, позволяет продолжительно выполнять тренировочные задания.

Общая выносливость развивается продолжительным и, как правило, не интенсивным воздействием физических упражнений на организм волейболиста. [13]

Скоростная выносливость - способность волейболиста выполнять технические приемы и перемещения с высокой скоростью на протяжении всей игры. Мышечная работа для такого вида деятельности проходит в «бескислородных» условиях. Развитие и проявление скоростной выносливости опирается, прежде всего, на высокий уровень анаэробной производительности, подготовленность опорно-двигательного аппарата, на силу психических процессов, на экономичность спортивной техники. Средствами тренировки являются беговые упражнения, имитационные, основные упражнения, выполняемые многократно.

Прыжковая выносливость - способность к многократному повторному выполнению прыжковых игровых действий с оптимальными мышечными усилиями без снижения эффективности техники и тактики игры. Мышечная работа носит региональный характер и проходит в анаэробных условиях. Способность продолжать мышечную работу в «бескислородных» условиях обеспечивается и волевой подготовкой волейболистов. Средствами тренировки являются: прыжковые упражнения с малыми отягощениями и без них, имитационные, основные упражнения и др.

Игровая выносливость - способность вести игру в высоком темпе без снижения эффективности выполнения технических приемов и тактических комбинаций на протяжении всей игры. Она объединяет в себе все виды выносливости и специальные физические качества. Высокий уровень развития аэробных и анаэробных возможностей организма волейболистов, а также специальных физических качеств - одни из главных факторов поддержания высокой работоспособности по ходу игры. Средства тренировки - игры с большим количеством партий (6-9) как полными, так и неполными составами (5x5,4x5, 3x4 и т.д.), использование в процессе игры (в паузах отдыха) специальных заданий. [17]

Координационные способности - способность управлять своими движениями и быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. Координационные способности в волейболе проявляется при выполнении всех технико-тактических действий и тесно связаны с силой, быстротой, выносливостью, гибкостью.

Координационные способности в волейболе условно делятся на акробатические (двигательные действия в защите) и прыжковые (двигательные действия в нападении, при блокировании, при вторых передачах в прыжке). Составляющими координационных способностей волейболиста являются:

координация движений - способность выполнять двигательные действия, соразмеряя их во времени, в пространстве и по усилию (от координации движений зависят быстрота, точность и своевременность выполнения технического приема);

быстрота и точность действий - от них зависит результативность всей игры (выполнить технический прием правильно - значит выполнить его быстро и точно); точность реакции на движущийся объект совершенствуется параллельно с развитием быстроты и зависит от подвижности нервных процессов;

способность распределять и переключать внимание - функция, которая обеспечивается суммарной деятельностью анализаторов и подвижностью нервных процессов;

устойчивость вестибулярных реакций - непременное условие проявления координационных способностей в игре, которая изобилует падениями, ускорениями, рывками, прыжками, внезапными остановками.

Высокая подвижность нервных процессов при проявлении координационных способностей дает возможность волейболисту быстро ориентироваться в постоянно изменяющихся ситуациях, быстро переходить от одних действий к другим.

Уровень развития координационных способностей в значительной степени зависит от того, насколько развита у волейболиста способность к правильному восприятию и оценке собственных движений, положения тела.

Развитие координационных способностей волейболиста - это совершенствование координации движений, а главное - способность быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с постоянно меняющимися ситуациями игры и владение своим телом в безопорном положении.[9]

Гибкость - способность спортсмена выполнять движения в суставах с большой амплитудой. Возможность выполнять движения с большой амплитудой зависит главным образом от форм суставных поверхностей, гибкости позвоночного столба, растяжимости связок, сухожилий, мышц, от силы мышц, состояния центральной нервной системы, оказывающей влияние на тонус мышц.

Гибкость волейболиста проявляется при выполнении всех технических приемов игры. Поэтому хорошая подвижность в лучезапястном, локтевом и лучевом, плечевом суставах, суставах позвоночного столба, а также в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах будет способствовать качественному выполнению технических приемов. [16]

1.3 Методика развития координационных способностей в физической подготовке волейболистов

При развитии координационных способностей тренеру приходится решать как общие, так и частные задачи, определение которых осуществляется на основе компонентов, характеризующих качество управления различными видами двигательных действий. Так, например, общая задача «Совершенствовать способность к дифференцированию временных параметров движения» предполагает решение следующих частных задач:

развивать способность к дифференцированию длительности всего движения;

развивать способность к дифференцированию длительности отдельных фаз движения;

развивать способность к дифференцированию темпа движения.[7]

Для развития координационных способностей применяются упражнения, предъявляющие повышенные требования к согласованию, упорядочиванию движений, организации их в единое целое. Они должны:

иметь необходимую координационную трудность, сложность для волейболистов;

содержать элементы новизны, необычности;

отличаться большим многообразием форм выполнения движений и неожиданностью решений двигательных задач;

включать задания по регулированию, контролю и самооценке различных параметров движений путем активизации работы отдельных анализаторов либо с «выключением» их деятельности.[2]

Рассмотрим методику развития некоторых координационных способностей. Для начала рассмотрим методику развития таких координационных способностей, как совершенствование «чувства времени», «чувства пространства» и «чувства мышечных усилий».

Совершенствование координационных способностей происходит на основе развития точности дифференцирования (различения) направления, амплитуды, времени, темпа и скорости движений, интенсивности мышечных усилий и других характеристик. Способность тонко дифференцировать отдельные признаки движений во многом зависит от степени развития у человека зрительных, слуховых, тактильных и особенно мышечно-двигательных ощущений, или, как нередко говорят, от способности к кинестетическому различению. В процессе совершенствования этой способности формируются такие восприятия и представления, как «чувство пространства», «чувство времени», «чувство развиваемых усилий» и др., от уровня развития которых зависит эффективность овладения техникой, тактикой и способность управления своими движениями в целом. [7]

Упражнения, направленные на развитие «чувства времени», в большинстве случаев основаны на сравнении субъективно оцениваемого и истинного времени, затрачиваемого на выполнение какого-либо задания. Выявляется временная ошибка с учетом ее знака (« + » или « - »). Величина ошибки и позволяет судить о степени развития «чувства времени» у конкретного индивида. В процессе совершенствования способности различать временные параметры используются разнообразные упражнения. Например:

Преодоление дистанции 400 м с произвольной скоростью за 76 с, т.е. в заданное время. После прохождения дистанции занимающиеся называют время, которое, по их ощущению затрачено.

Преодоление дистанции 400 м за 76 с, с равномерной скоростью, преодолевая каждые 200 м за 38 с. После прохождения дистанции спортсмен должен назвать время, затраченное на прохождение каждых 200 м. [5]

Большое значение при формировании «чувства времени» в последнее время придается использованию в физическом воспитании и спорте различных технических и тренажерных устройств (метрономов, звуколидеров, приборов срочной информации и др.), позволяющих воспринимать, корректировать, моделировать и программировать длительность, темп, ритм и другие временные характеристики движения.

«Чувство пространства» связано с восприятием, оценкой и регулированием пространственных параметров движений: расстояния до какого-либо объекта (цели), размеров площадки или препятствий, амплитуды, направления, формы движения и т.п.

В процессе целенаправленного совершенствования точности пространственных ощущений в том или ином виде деятельности мы тем самым совершенствуем и «чувство пространства», которое приобретает глубоко специализированный характер. Это находит свое выражение в «чувстве дистанции», «чувстве планки», «чувстве барьера» и в других тонко специализированных пространственных восприятиях.

При развитии «чувства пространства» применяются задания на точность воспроизведения эталонных пространственных характеристик в стандартных условиях. Например, точно воспроизвести определенное положение тела, форму, амплитуду и направление движений при многократном выполнении какого-либо гимнастического упражнения, в соответствии с принятым эталоном спортивно-технического мастерства.

Для успешного выполнения заданий используются различные методические приемы. В частности, моделирование заданных положений и перемещений тела на специальных макетах и муляжах; направленное прочувствование пространственных параметров движений на тренажерах или с помощью преподавателя (партнера); введение в обстановку действия дополнительных предметных и символических ориентиров, указывающих направление, амплитуду и форму траектории движений, длину шагов, место отталкивания и приземления; мячей на подвесках; флажков, мишеней, щитов с разметкой, разграничительных линий в зале или на открытой площадке; экстренная сигнализация о величинах допущенных ошибок с помощью приборов срочной информации.

Способность управления мышечными напряжениями. Средствами развития точности силовых параметров движений являются упражнения с отягощениями, при выполнении которых вес предметов дозируется определенным образом. Вместе с этим используются прыжки в высоту и в длину, метания снарядов различного веса, а также упражнения на тренажерах, позволяющих задавать ту или иную величину мышечного усилия. [8]

Совершенствование способности сохранять равновесие. Равновесие как компонент координационных способностей - это сохранение устойчивого положения тела в условиях разнообразных движений и поз. Различают статическое и динамическое равновесие. Они мало коррелируют между собой. Сохранение равновесия, как в статике, так и в динамике, - одно из важнейших условий активного взаимодействия человека с внешней средой. Для развития статокинетической устойчивости применяются упражнения на равновесие, при выполнении которых затруднено достижение устойчивости позы тела. В качестве таковых используются упражнения связанные:

с балансированием в позах, отличающихся биомеханически невыгодным для их устойчивости взаиморасположением звеньев тела (например, в стойке на руках);

с сохранением позы тела в статических положениях и в сочетании с перемещением человека на повышенной, на уменьшенной подвижной наклонной опоре, затрудняющей сохранение равновесия (передвижение по гимнастическому бревну или по рейке гимнастической скамейки на носках с различным положением рук; ходьба по горизонтально подвешенному канату и т.д.);

с сохранением статической и динамической устойчивости в условиях дополнительных помех (прохождение по гимнастической скамейке после выполнения серии кувырков или с закрытыми глазами и т.п.).

Известно, что при сохранении той или иной позы, тело человека не остается абсолютно неподвижным, оно все время колеблется. Чем совершеннее функция равновесия у человека, тем быстрее он восстанавливает позу тела. По мере улучшения равновесия происходит уменьшение амплитуды (размаха) колебаний тела и увеличение их частоты.

Кроме того, важное место при развитии равновесия занимают упражнения, избирательно направленные на совершенствование функций вестибулярного аппарата, которые выполняются на различного рода вспомогательных устройствах и специальных тренажерах - подвесные качели, мопеды, циклопеды и допинги, центрифуги и др.[12]

Совершенствование ритмических способностей. Важным фактором, характеризующим двигательную деятельность человека, является способность выполнять ритмические движения. Как только улавливается целесообразный ритм движений, резко улучшается спортивный результат. Волейболисты существенно различаются в способности улавливать и воспроизводить заданный ритм. Ритмичность выступает в качестве одного из показателей моторной одаренности.

Средствами развития ритмичности могут быть:

упражнения на месте, включающие в себя выполнение движений руками, ногами, головой и туловищем под счет, под музыку;

упражнения в движении - ходьба с хлопками в ладоши, ходьба и бег в постоянном темпе, с изменением темпа и направления движения под музыку, под команды тренера;

танцевальные упражнения;

импровизированные упражнения - двигательная импровизация по музыкальному и ритмическому образцу, свободный танец под современную музыку. [4]

Совершенствование способности к произвольному расслаблению мышц. Координационные способности в значительной мере определяются способностью к произвольному расслаблению мышц. Эта способность у большинства людей, не имеющих специальной подготовки, выражена недостаточно. У людей, занимающихся спортом, она выше, чем у не спортсменов. Причем у девушек-спортсменок процесс расслабления мышц протекает активнее, чем у юношей, и это позволяет им выполнять мышечную работу более экономично.

При плохой способности произвольно управлять расслаблением различных мышечных групп ухудшается кровоснабжение мышц, и возрастают энерготраты, снижается скорость движений и величина развиваемых усилий, ухудшается техника движений и пр. Существует мнение, что в скоростно-силовых упражнениях, характеризующихся однократным мощным усилием, совершенствование данной способности существенно не влияет на спортивные достижения. Однако в циклических упражнениях более совершенный механизм расслабления мышц уже в начале систематической тренировки обусловливает повышение спортивных результатов.

Для развития способности к произвольному расслаблению мышц применяются специальные упражнения, включающие различные формы чередования и сочетания напряжения и расслабления соответствующих мышечных групп. Выделяют три группы:

1. Упражнения, в которых занимающиеся овладевают умением ощущать переход от напряженного состояния мышц к расслабленному. Методика их выполнения заключается в следующем: группа мышц предварительно усиленно напрягается, чтобы лучше почувствовать эффект последующего расслабления, которое осуществляется несколькими путями:

Степень напряжения мышц уменьшается до ощущения тяжести удерживаемого звена тела, и последующее расслабление сочетается с его «падением».

Под действием постепенного расслабления мышц звено тела перемещается из одного положения в другое.

Быстрый, четкий переход от напряжения мышц к их расслаблению. К этой же группе относятся упражнения, в которых переход от напряженного состояния к расслабленному осуществляется путем последовательного расслабления отдельных мышечных групп.

2. Упражнения, направленные на развитие способности расслаблять одни мышцы с одновременным напряжением других. К ним относятся такие упражнения, в которых движение расслабленной части тела осуществляется по инерции за счет движения другими частями тела.

3. Упражнения общеразвивающего характера, при которых главное внимание уделяется четкому расслаблению мышц в фазах отдыха в каждом цикле движений. При выполнении упражнений на расслабление полезно сочетать фазы движений с фазами дыхания: при напряжении - вдох или задержка дыхания, при расслаблении - выдох.[3]

Важную роль в совершенствовании способности к произвольному расслаблению мышц играют такие методические приемы: предварительное мысленное воспроизведение двигательного действия с особой концентрацией внимания на фазе расслабления; контроль за мимической мускулатурой лица, которая, как правило, хорошо отражает общую координационную напряженность; концентрация внимания на сочетании фазы расслабления с форсированным выдохом, способствующим расслаблению по механизму моторно-висцеральных рефлексов и т.д.

Практика физического воспитания и спорта располагает огромным арсеналом средств воздействия на координационные способности.

Основным средством воспитания координационных способностей являются физические упражнения повышенной координационной сложности и содержащие элементы новизны. Сложность физических упражнений можно увеличить за счет изменения пространственных, временных и динамических параметров, а также за счет внешних условий, изменяя порядок расположения снарядов, их вес, высоту; изменяя площадь опоры или увеличивая ее подвижность в упражнениях на равновесие и т.п.; комбинируя двигательные навыки; сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов; выполняя упражнения по сигналу или за ограниченный промежуток времени.

Исходя из рассмотренного выше материала, мы можем сделать несколько выводов, касающихся характеристики содержания координационных способностей и их развития в процессе подготовки волейболистов. Анализ литературных источников по развитию координационных способностей волейболистов показал что, волейбол – это командная игра, поэтому для достижения успеха необходимы согласованные действия всех членов команды. [15]

Глава 2. Практическое изучение процесса развития координационных способностей волейболистов специальными упражнениями с мячом

2.1 Методика определения уровня развития координационных способностей волейболистов

Для определения уровня развития координационных способностей наиболее эффективным является использование контрольных нормативов (тестов). Термин тест в переводе с английского языка означает «проба, испытание». Тесты применяются для решения многих научных и практических задач. Среди других способов оценки физического состояния человека (наблюдение, экспертные оценки) метод тестов (в нашем случае – двигательных или моторных) является главным методом, используемым в спортивной метрологии и других научных дисциплинах («учении о движениях», теории и методике физического воспитания).

Многообразие видов двигательных координационных способностей или ловкости не позволяет оценивать уровень их развития по одному унифицированному критерию. Поэтому в физическом воспитании и спорте используют различные показатели. [3]

В практике физического воспитания и в научных исследованиях достаточно часто встречаются ситуации, когда для оценки ловкости или координационных способностей используют только один-два теста, на основании которых делают вывод о степени сформированности всей координационно-двигательной сферы. Однако с помощью одного, даже весьма сложного комплексного теста, включающего в себя несколько двигательных заданий, нельзя получить точные, дифференцированные оценки уровня развития отдельных, конкретных координационных способностей.

Поэтому лучше сначала разработать или отобрать, возможно, большее число двигательных тестов, определяющих абсолютные и относительные показатели, характеризующие особенности развития ловкости или специальных и специфических координационных способностей, а затем подвергнуть эти тесты экспериментальной проверке. Наиболее правильным представляется подход, когда каждую отдельную координационную способность изучают с помощью нескольких однородных контрольных испытаний. Это позволя6ет получить достаточно надежную оценку уровня ее развития, а в научном плане наличие положительных взаимосвязей между однородными признаками говорит о том, что данные тесты или группа тестов определяют одну и ту же координационную способность. [2]

Координационные способности, как одна из основных характеристик ловкости, являются многокомпонентными. Координационные способности, основанные на пластичности нервной системы, характеризуются эффективностью и быстротой освоения новых движений, приемов и т.д.

При оценке координационных способностей волейболистов используется в качестве измерителя время, затраченное на освоение новых форм движений, приемов, комбинаций и т.д.

Кроме того, учитываются в соответствующих единицах измерения достигаемые при этом показатели точности выполняемых двигательных действий во времени, пространстве и степени усилий (мышечных напряжений).

Степень координационных возможностей характеризуют следующие спортивно-педагогические показатели:

Показатель координационной сложности движений (их IV степени), продолжительность освоения упражнения;

Показатель точности выполнения движений (дифференциально-пространственные, силовые, временные и комплексные – меткости, слежения и т.д.);

Показатели устойчивости движения и поз (статического и динамического равновесия, балансирования предметами и др.);

Показатели экономичности движений (коэффициенты экономичности);

Показатели мышечного расслабления.

Отдельные тесты можно использовать как до начала, так и после прохождения конкретного материала, чтобы установить эффект его воздействия на показатели координационной подготовленности волейболистов.

2.2 Характеристика тестов для определения уровня развития координационных способностей волейболистов

Тесты дают возможность получить объективные данные об уровне развития двигательных способностей учащихся.

Преимущество названных тестов заключается в том, что они сравнительно легко запоминаются и их выполнение не требует длительного разучивания.

При проведении контрольных испытаний необходимо руководствоваться следующими требованиями:

1. Контрольные испытания должны проводиться в одинаковой для всех детей обстановке и в одно и то же время.

2. Методика контрольных проверок должна обеспечивать минимальные затраты времени на выполнение тестов.

3. Контрольные упражнения должны быть доступными для всех учащихся, независимо от их физической подготовленности и отличаться простотой измерения и оценки результатов.

4. Перед проведением тестирования должна быть проведена разминка [8].

Анализ литературных источников помог подобрать следующие тесты для оценки уровня развития координационных способностей волейболистов:

Тест 1. Челночный бег 4x9м с переноской кубиков

Выполняется на ровной площадке с размеченными линиями старта и поворота. На расстоянии 9 м от старта находятся два кубика. Из исходного положения «высокого старта», по сигналу следует с максимальной скоростью добежать до первого кубика, взять его, вернуться обратно и положить на линию старта. То же самое повторить со вторым кубиком.

Секундомер выключается, когда совершается финиширование (по касанию кубиком линии финиша она же является линией старта). Результат измеряется в секундах, бросать кубик не разрешается.

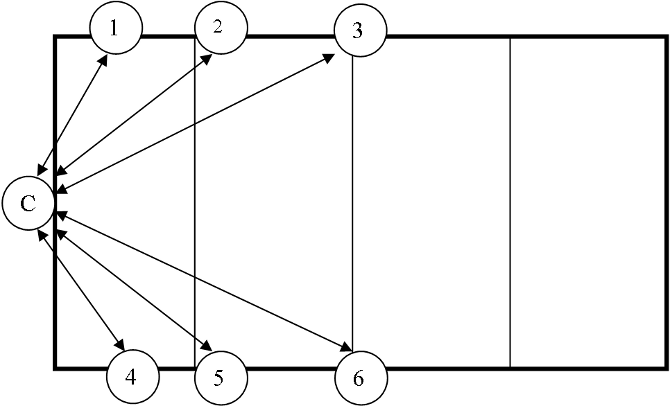

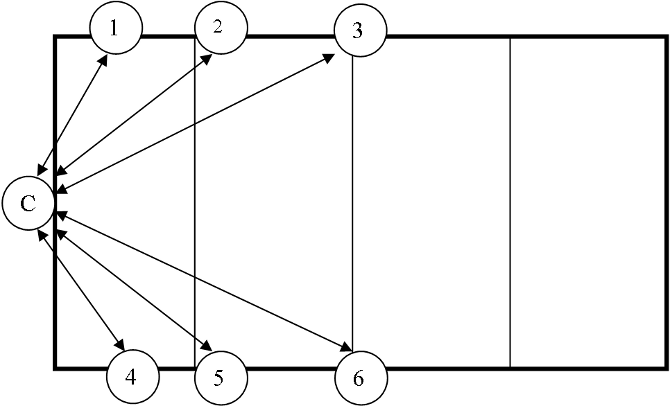

Тест 2. Бег «ёлочкой» по разметке волейбольной площадки.

Игрок по сигналу перемещается от середины лицевой линии последовательно к каждой отметке (1 - 6), касаясь ее рукой и возвращается в исходное положение. Результат фиксируется в секундах.[9]

Для определения уровня владения мячом были подобраны следующие тесты:

Тест 1. Прием мяча над собой.

Приём мяча сверху двумя руками выполняется в соответствии с правильной техникой изученного движения. При выполнении упражнения не разрешается выходить за пределы круга, диаметром 360 см (центральный и другие круги, обозначенные на разметке баскетбольной площадки), а также чередовать способ приёма-передачи мяча. При допущении ошибки испытание заканчивается. Даётся 3 попытки, после выполнения, которых засчитывается максимальное количество передач, выполненных до ошибки.

Тест 2. Приём мяча снизу двумя руками.

Приём мяча снизу двумя руками выполняется в соответствии с правильной техникой изученного движения. При выполнении упражнения не разрешается выходить за пределы круга, диаметром 360 см (центральный и другие круги, обозначенные на разметке баскетбольной площадки), а также чередовать способ приёма-передачи мяча. При допущении ошибки испытание заканчивается. Даётся 3 попытки, после выполнения, которых засчитывается максимальное количество передач, выполненных до ошибки.

Тест 3. Передачи мяча сверху и снизу через сетку в зону 2 и 4.

В парах двое игроков располагаются с мячом у сетки в зонах 2 и 4. Игроки с этих зон поочередно выполняют передачу мяча через сетку. Подсчитывается количество выполненных передач через сетку заданным способом до первой ошибки или первого падения мяча.[25, С. 13]

2.3 Характеристика комплекса специальных упражнений с мячом для развития координационных способностей в физической подготовке волейболистов

Выполнение координационных упражнений следует планировать на первую половину основной части занятия, поскольку они ведут к утомлению. [17]

Изучение литературных источников и анализ опыта специалистов, тренеров, учителей физической культуры помогли подобрать 2 комплекса специальных волейбольных упражнений с мячом для развития координационных способностей учащихся разной технической подготовленности:

Комплекс волейбольных упражнений для развития координационных способностей для учащихся имеющих средний уровень технической подготовленности.

Броски мяча о стену одной рукой, ловля двумя.

И.П. – упор лежа. Толчком об пол, хлопок руками.

Броски и ловля мяча в стену.

Выполнение блокирующего приема.

Выполнение нападающего удара через сетку.

Из виса на шведской стенке, поднимание ног.

Прыжки вверх, до касания баскетбольной корзины.

Падение с перекатом из волейбольной стойки.

Передача мяча в стену двумя руками сверху.

Комплекс специальных упражнений с мячом для учащихся имеющих высокий уровень технической подготовленности

Многократное подбрасывание мяча левой рукой вверх, и замах бьющей рукой.

Многократное подбрасывание мяча и ловля его в момент удара (левая рука преграждает путь мячу).

В парах. Занимающиеся располагаются на противоположных боковых линиях площадки. Один выполняет верхнюю прямую подачу в направлении партнера, другой, поймав мяч, выполняет то же самое.

Верхняя прямая подача в стенку с расстояния 7-9 м не ниже линии, проведенной на уровне верхнего края стенки.

Выполнение верхней подачи мяча с расстояния 7-9 м от сетки в правую, левую часть площадки.

Метание теннисных мячей с поворотом туловища вправо, влево.

Выполнение нападающего удара с поворотом туловища вправо-влево с собственного подбрасывания при наличии стационарного одиночного блока.

Нападающие удары с переводом из зон 4, 2, 3 против группового (двойного) блокирования.

Нападающие удары с переводом из зоны 3 с передачи из зоны 2 (4) против одиночного блокирования.

Заключение.

Исходя из рассмотренного выше материала, мы можем сделать несколько выводов, касающихся характеристики содержания координационных способностей и их развития в процессе подготовки волейболистов.

Как нам стало известно из данного исследования, волейбол – это командная игра, поэтому для достижения успеха необходимы согласованные действия всех членов команды. Деятельность каждого игрока команды имеет конкретную направленность, но при этом все их действия должны быть согласованы и скоординированными, поэтому развитие координационных способностей у волейболистов играет основополагающую роль для достижения положительного результата.

Координационные способности можно определить как совокупность свойств человека, проявляющихся в процессе решения двигательных задач разной координационной сложности и обусловливающих успешность управления двигательными действиями и их регуляции.

Для волейболистов развитие координационных способностей имеет огромное значение. Чем больший запас разнообразных двигательных навыков имеет волейболист, тем успешнее идут овладение техникой игры и использование ее в постоянно изменяющихся ситуациях. В связи с этим, основной путь развития координационных способностей - это обогащение спортсменов все новыми разнообразными навыками и умениями, развитие координации.

Для развития координационных способностей используют самые разнообразные упражнения, в которых спортсмен должен выходить из неожиданно сложившейся ситуации с помощью находчивых, быстрых и эффективных действий. Можно определенно сказать, что координационные способности являются основой эффективной и результативной игры волейболистов.

Литература

1.Волейбол. [Текст]: учебник для ин-тов физ культ. / под ред. Ю.Н. Клещева, А.Г. Айриянца.– М.: Физкультура и спорт, 1985. – 270 с.

2.Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте [Текст]: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров – М.: Академия, 2001. – 264 с.

3.Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. [Текст] / Ю.Д. Железняк – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 224 с.

4.Железняк Ю.Д. Волейбол. [Текст]: учебник для ин-тов физ. культ. / Ю.Д. Железняк, А.В. Ивойлов – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 239 с.

5.Лях В.И. Тесты в физическом воспитании. [Текст]: учебное пособие / В.И. Лях – М.: Просвещение, 1998. – 272 с.

6.Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. [Текст]: учебное пособие для ин-тов физ. культ. / Л.П.Матвеев – М.: Физкультура и спорт, 1977. – 271 с.

7.Мармор В. Специальные упражнения волейболистов. [Текст]: учебное пособие для ин-тов физ. культ./ В. Мармор – Кишинев: 1975. – 44 с.

8.Решетников Н.В. Физическая культура. [Текст]: учебное пособие / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын – М.: Физкультура и спорт, 1998 – 160 с.

9.Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения. [Текст]: учебник для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: Академия, 2004. – 520 с.

10.Теория и методика физического воспитания. [Текст]: учебник для ин-тов физ. культ. / Под общ. ред. Л.П. Матвеева и А.Д. Новикова. – М.: Физкультура и спорт, 1976. – 256 с.

11.Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. [Текст]: учебное пособие для ст-тов высш. Учеб. Заведений. / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Академия, 2007. – 480 с.

12.Ильин, Е.П. Двигательная память, точность воспроизведения амплитуды движений и свойства нервной системы. [Текст] // Психомоторика. Сб. научн. трудов./ Е.П. Ильин. - Л., 2006. - 166 с.

13.Карпеев, А.Г. Методологические аспекты изучения координационных способностей. [Текст]// Вопросы биомеханики физических упражнений./ Сб. научн. трудов./ А.Г. Карпеев. - Омск, 1992.- С. 24-32.

14.Контрольные упражнения для оценки координационных возможностей спортсменов. [Текст]: Методические рекомендации/под ред. Л.Т. Майорова. - Минск, 2001. - 42 с.

15.Лях, В.И. Координационные способности школьников. [Текст]: учебное пособие/ В.И. Лях. - Минск: Полымя, 2001. - 152 с.

16.Лях, В.И. Критерии определения координационных способностей [Текст] //Теория и практика физической культуры./ В.И. Лях. -1991. - №11. - С. 17-20.

17. Беляева А.В., Савина М.В. Волейбол. [Текст]: - Москва: Физкультура и спорт, 2006. – 360 с.