Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Раисинская средняя школа» Убинского района Новосибирской области

районная научно - практическая конференция школьников

«Первые шаги в науку»

Секция «социально-историческая»

ГАРМОНЬ БЫЛА КАК СТО ДИВИЗИЙ, ЧТО ПОБЕДИЛА АД И СМЕРТЬ

Доклад об исследовательской работе

Социально-исторического характера о роли гармони в годы Великой Отечественной Войны

Автор: Питерин Станислав

МКОУ «Раисинская средняя школа»,

9 класс, с. Раисино, Убинского района

Новосибирской области

Научный руководитель:

Ильина Ольга Анатольевна,

учитель английского языка,

первой квалификационной категории

Контактный телефон руководителя:

89513783482

с. Раисино, 2021

Оглавление

Стр.

Введение………………………………………………………………………………………3-4

Глава 1.Песня и гармонь сродни винтовки ………………………………………………...5-11

1.1 Гармонь и ее роль на войне………………………………………………………………5-7

1.2. Песни военных лет………………………………………………………………………. 8

1.3 Гармонь в тылу…………………………………………………………………………...9-11

Глава 2: Воздвигнем памятник гармони фронтовой……………………………………...12-17

2.1. Образ гармониста в литературе……………………………………………………… 12-14

2.2 Памятники гармони в России …………………………………………………………. 15

2.3.Гармонисты Новосибирской области и Убинского района в годы войны…………16-17

Заключение……………………………………………………………………………………18

Список использованной литературы…………………………………………………………19

Приложение 1………………………………………………………………………………21-22

Приложение 2…………………………………………………………………………………23

Приложение 3………………………………………………………………………………24-25

Приложение 4…………………………………………………………………………………26

Приложение 5………………………………………………………………………………27-29

Приложение 6…………………………………………………………………………………30

Приложение 7…………………………………………………………………………………31

Введение

Прошло уже 75 лет с тех пор, как история пережитой трагедии и достигнутой Победы живет с нами. На итог Великой отечественной войны повлияли такие факторы, как героизм людей, умелое командование, любовь к Родине и вера в победу.

Великая Отечественная война ворвалась смерчем в судьбу каждого советского человека. Она разрушила планы, мечты. Начало войны сопровождалось небывалым ростом патриотизма, который нашел выражение в большом количестве заявлений о добровольном вступлении в ряды Красной Армии. Но нередко люди впадали в отчаяние, и тогда, как нельзя более, кстати, приходилось появление гармони. Онабыла как боевое знамя, с ней воины одолевали все невзгоды, долгие версты дорог, она скрашивала суровые фронтовые будни, поднимала дух и смягчала солдатское сердце во время

коротких передышек и привалов. А хрестоматийный образ Василия Теркина послужил толчком к написанию нашей работы.

Актуальность нашего исследования заключается в том, что на сегодняшний день накоплен значительный материал о факторах победы, и чем дальше по времени отодвигаются от нас годы войны, тем важнее детали, подробности тех великих событий, о которых могут рассказать их участники. Их опыт, доставшийся дорогой ценой, не должен забываться, потому что национальная культура – это память народа об историческом прошлом. Но проблема исследования заключается в том, что тема гармони в завоевании Победы не совсем изучена. На эту тему практически отсутствуют какие-либо источники, а в Книгах Памяти нет информации о том, являлся ли солдат гармонистом или нет. Но большую помощь в сборе и анализе информации оказывали книги Н.А. Примерова, в которых он по крупицам собирал информацию о гармонистах.

Гипотеза: Гармонь не только на фронте была важным средством психологического воздействия и способствовала подъёму боевого духа, снимала стресс, сплачивала бойцов и существенно помогала в организации фронтового быта, но и в тылу ее роль была велика.

Объект исследования: гармонь.

Предмет исследования: значение гармони на фронте и в тылу.

Цель исследования:выяснить, какова была роль гармони на фронте и в тылу.

Исходя из цели исследования, перед нами стояли следующие задачи:

1) Выяснить, почему гармонь была наиболее популярным музыкальным инструментом в солдатской среде.

2) Рассмотреть образ гармони в художественной литературе, русском фольклоре

3)Определить роль гармони на фронте и в тылу

4) Выяснить имена фронтовиков- сибиряков, которые прошли войну с гармонью и принесли нам победу.

Для реализации поставленных задач мы использовали следующие методы исследования:

- обзор и анализ литературных источников,

- сбор материала в краеведческом музее,

- сопоставление и анализ.

Практическая значимость работы заключается в том, что в рамках года Памяти и Славы, которым был обозначен 2020 год, у нас в школе был проведен ряд мероприятий, посвященным Великой Победе, где изученный нами материал был представлен классными часами для учащихся начальной и основной школы. Кроме того, мы собрали стихи, песни, частушки, поговорки, воспоминания наших земляков, их фото в небольшую брошюру и подарили школьному музею.

Глава 1. Песня и гармонь сродни винтовки

-

Гармонь и ее роль на войне

У нее вся душа нараспашку,

И хоть пуговки есть – не рубашка,

Не индюшка, а надувается,

И не птица, а заливается.[5,с.351]

22 июня 1941 года навсегда останется в памяти мирных жителей. Так, в письме Ю.В. Феоктистовой, опубликованного в газете «Комсомольская правда» было воспоминание о том дне: «В тот день началась война. И уже на другой день, в понедельник, потянулись по городам и весям мужики да парни, в сапогах и телогрейках с котомками за плечами в военкоматы. С песней «Как родная меня мать провожала» они бодро обещали провожающим их матерям да женам вскорости, к осени, вернуться с Победой домой. И затем эшелонами под пьяную гармошку – «До свиданья, города и хаты» - устремлялись вперед, на запад, чтобы прогнать супостата в его логово и разбить его там. Мало из тех, кто ехал в эшелонах и верил в скорую Победу, вернется домой. Да и как не верить в Победу, ведь «броня крепка и танки наши быстры», а коль «нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет», так уж точно «враг будет разбит, и Победа будет за нами». [8, с.5]. А А.В. Петров из п. Северное Новосибирской области делится таким воспоминанием: «Запомнился мне эпизод: вышел из военкомата Федор Дрючин в военной форме без знаков различия, с бумагами в руках, и пошел мимо собравшихся, где играла гармошка. К нему обратился один из мобилизованных с вопросом: «Товарищ командир, победим мы немца или нет?». Тот ответил: «Обязательно победим…» «А тогда давайте спляшем на страх врагам!». «А давайте». И пошли они в пляс, минуты три-четыре выделывали коленца под поддержку собравшихся. Закончилась эта пляска рукопожатием и похлопыванием по плечу». [3, с.4] Вот так верная подруга-гармонь провожала солдат на войну. Война затронула каждую семью, проживавшую на территории советов. Вместе с новобранцами из сел и деревень на линию фронта уходили и их музыкальные инструменты.

«Кто сказал, что нету места песням на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне!» - так звучат знаменитые строки из фильма «В бой идут одни старики». Выживать красноармейцам на линии фронта помогала музыка.

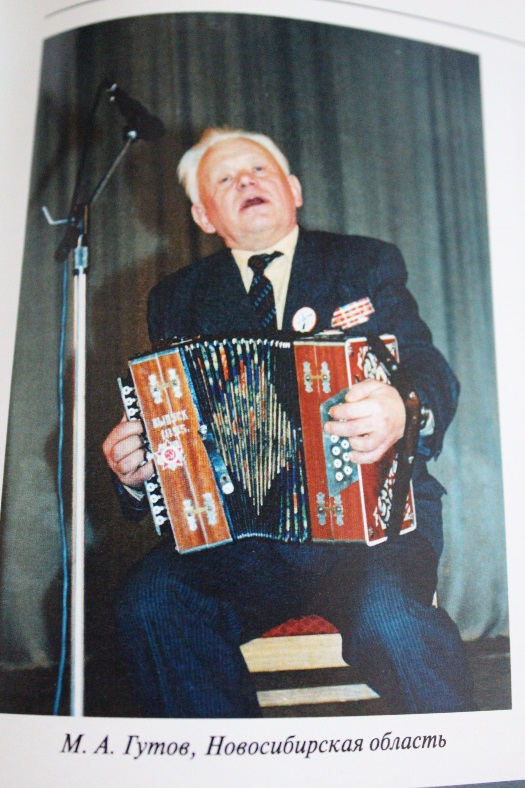

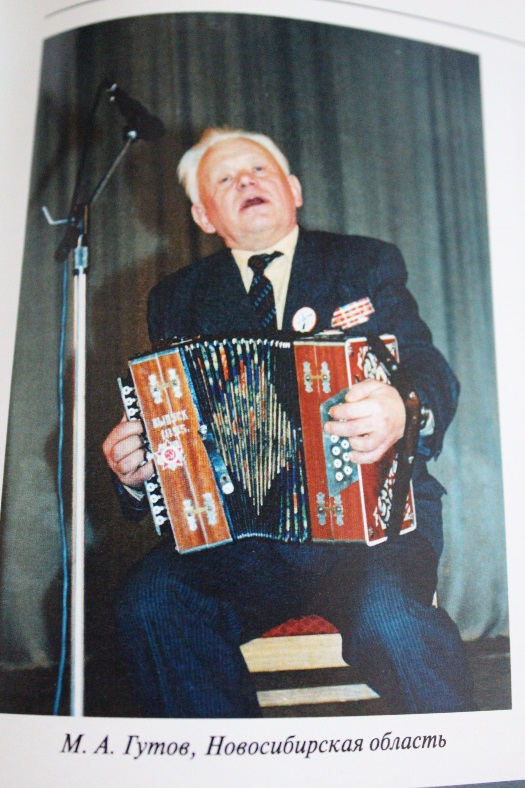

Один ветеран сказал. «...На фронте никаких музыкальных инструментов, кроме гармошки, я не встречал. На ней часто играли на привалах, тут же стихийно организовывались танцы, пляски, пели песни. Гармонь поднимала настроение, облегчала каждодневные трудности бойцов. На самой передовой гармони не использовались — немцы тут же открывали огонь. Трёхрядка звучала буквально везде: в госпитале и тылу, в партизанском отряде. Нередко с музыкальным инструментом была связана какая-то интересная история. Так, например, Михаил Александрович Гутов (Приложение 1, фото 1) из г. Куйбышев Новосибирской области вспоминает: «Во время войны не выпадало случая поиграть на гармони, хотя друзья танкисты знали, что я играю и скучаю по ней. И вот однажды, в конце 43-го года, когда мы влетели на своем танке в город Кировоград, в подвале дома были взяты в плен четыре гитлеровца с нашей русской гармошкой. Ее принесли прямо ко мне. Я только успел пробежать пальцами по пуговочкам, убедиться, что она исправная. Играть было некогда, и, подвесив гармонь за поручень башни танка, мы продолжали атаку. Это длилось несколько дней.

…Ударило снарядом по моему танку. Он очень пострадал, а от гармошки осталось несколько пуговиц. Война сметала на своем пути многое, в том числе и гармошку» [2. с.115]

Еще вспоминается случай, когда снаряд попал в гармонь, защитив тем самым солдата. Он остался жив, а вот гармонь восстановлению не подлежала.

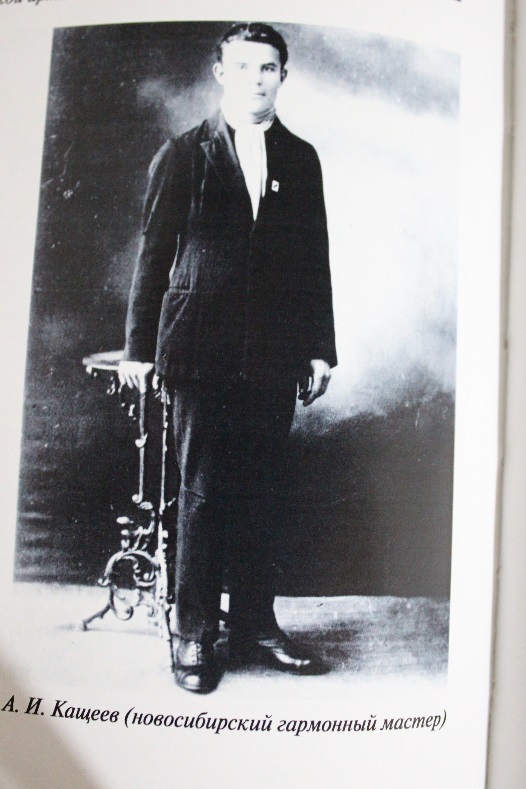

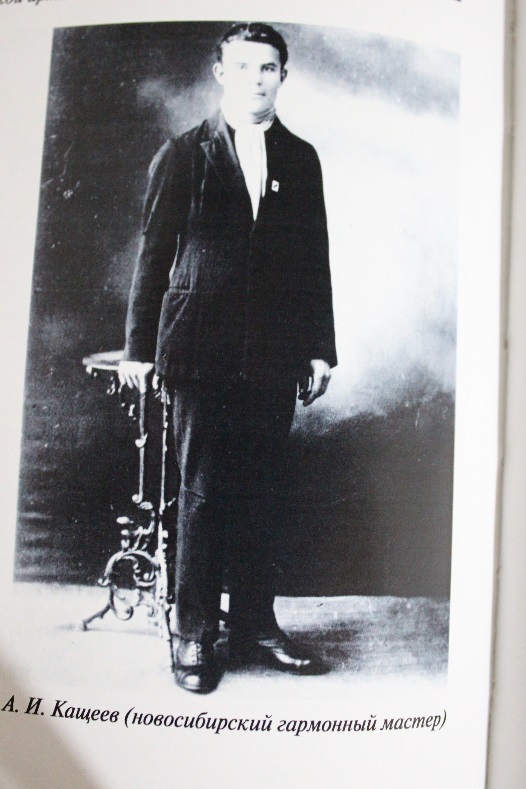

По мере течения войны, спрос на гармони рос. В Тулу и Шую от солдат шли письма с призывом: “Дайте гармонь и баяны! С песней легче воевать!”. И даже существовал лозунг “В каждую роту – гармонь”. Летом 1941 года для поднятия боевого духа солдат было отправлено около двенадцати тысяч гармоней, а осенью на фронт направили уже шестьдесят тысяч инструментов.В 1942 году по ходатайству Политуправления Советской Армии наркомат местной промышленности РСФСР обязал Шуйскую и Тульскую фабрики перестроить производство на выпуск гармоней и баянов.(Приложение2) Крупные фабрики, занимавшиеся выпуском инструментов, увеличили темпы производства — и гармони поставлялись на фронт среди прочих необходимых вещей, наряду с оружием и продовольствием. Задышал фронт ситцевыми мехами… И поплыли над окопами и землянками, над бесконечными военными дорогами величавые и светлые русские песни — живые и трепетные, с чувством, с перебором, с огоньком, с грустинкой. И не секрет, что иногда использовалась «русская психологическая атака» - полк шагал под звуки гармошки. Немцам было страшно и дико, они не выдерживали музыкального натиска, а наши солдаты смело шли в бой на обескураженных немцев.Гармони, баяны страдали от вражеских пуль, но наш земляк, А.И.Кащеев (Приложение 1, фото 2), прошагавший по военным дорогам Молдавии, Румынии, Болгарии, занимался ремонтом этих инструментов: «-У вас есть такой мастер –Кащеев?

- Да, есть.

- Срочно его в штаб дивизии.

Мы как раз стояли в обороне, и случилась временная передышка. Мне определили под мастерскую баню, обеспечили необходимым инвентарем. В тот же день гляжу – подъезжает грузовик, набитый доверху переломанными инструментами: баянами, гармонями, аккордеонами. И вот какое-то время я в бане и ремонтировал их. Потом их развозили по полкам». [5, с.30] (Домой, в Новосибирск А.И. Кащеев вернулся 5 сентября 1945 года. Работал на Новосибирской гармонной фабрике.)

Не удивительно, почему гармонь была самым популярным музыкальным инструментом. Под ее аккомпанемент в эти страшные годы люди складывали много песен о текущей ситуации. Эти произведения были разными по своей структуре. Одни печальные, тяжелые, другие веселые и легкие. А с 1942 года стали выходить специальные красноармейские песенники «Играй, мой баян», «В бой за Родину», тираж которых достигал сотен тысяч экземпляров. У многих бойцов и командиров в карманах гимнастерок, у сердца, вместе с фотографиями родных хранились блокноты с фронтовыми песнями и частушками. И песня была сродни винтовке.[5, с.15]

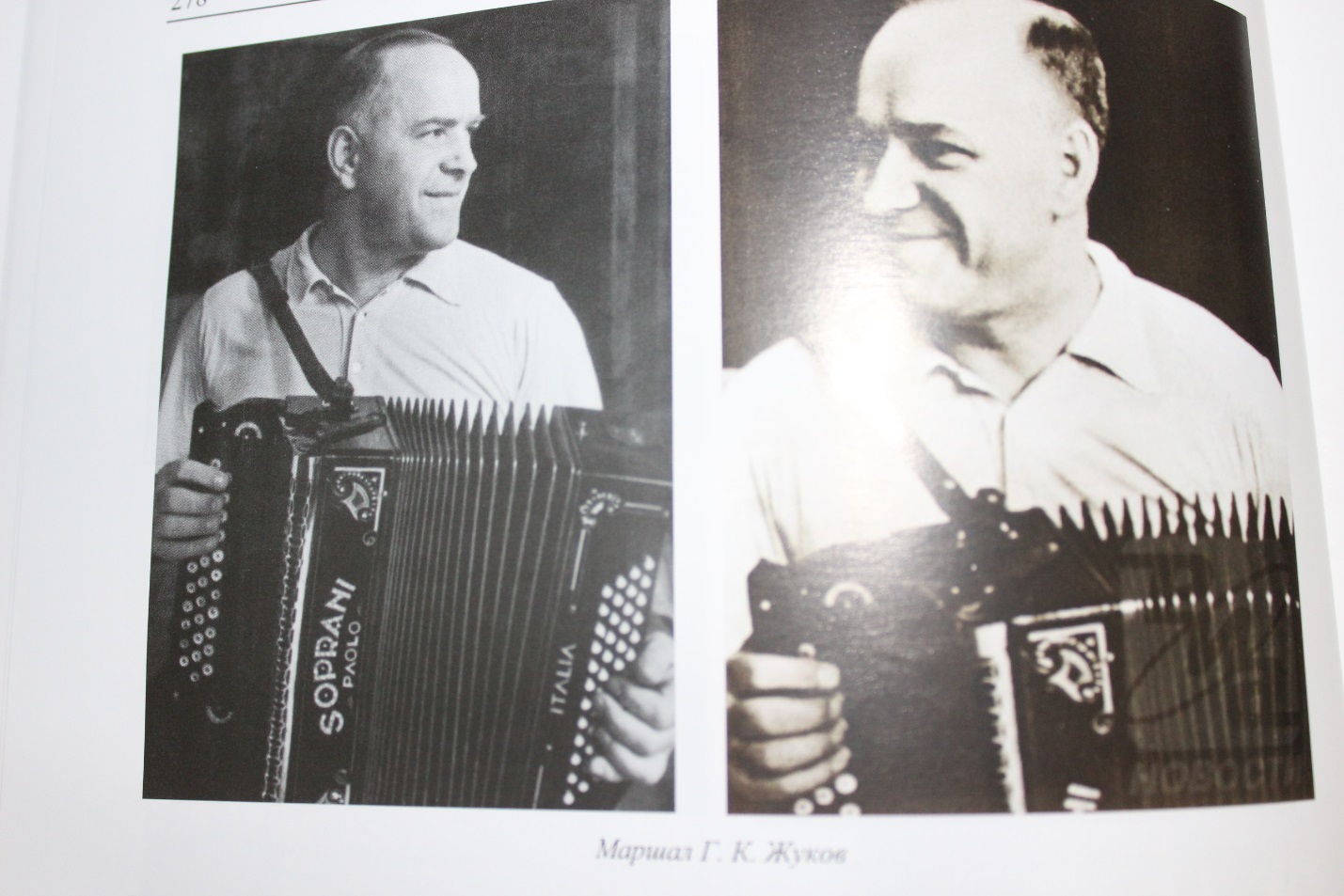

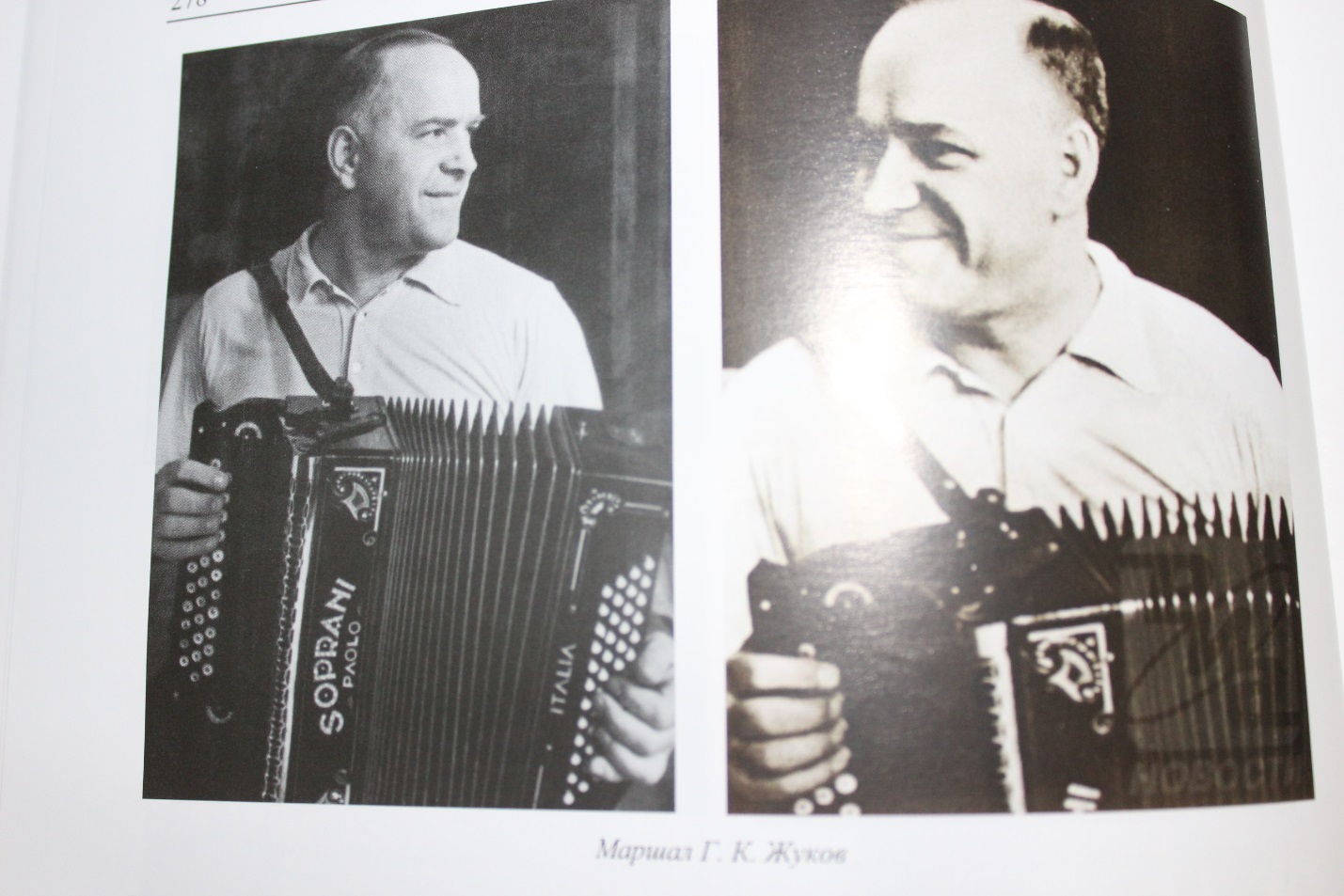

1.2. Песни военных лет

Еще великий русский полководец Александр Суворов говорил: «Музыка возвышает дух солдат, расширяет шаг. Это ведет к победе, а победа – к славе. Солдат без музыки – что без ружья». Г.К. Жуков (Приложение 1, фото 3) вспоминал такой эпизод: «При подготовке операции войск Степного фронта мне пришлось познакомиться с командующим 53-й армией генералом И.М. Манагаровым. А когда была кончена работа и мы сели ужинать, он взял в руки баян и прекрасно сыграл ряд очень веселых вещей. Усталость как рукой сняло. Я глядел на него и думал: таких командиров бойцы особенно любят и идут за ними в огонь и воду»[2, с.473].

Ротные музыканты отличались своей удалью и отвагой, они были первыми в атаках, становились центром внимания в землянках и блиндажах во время передышек. В полуразрушенных избушках, только что отбитых у фрицев, в овинах с покосившимися стенами при свете карманного фонарика или керосинки из гильзы создавались песни, но не все из них люди помнят до сих пор. Одной из самых любимых была «Прощайте, скалистые горы». Автор этой песни Николай Иванович Букин был призван на фронт в 1940 году к мурманским горам Муста-Тунтури на полуостров Рыбачий, где и провёл всю войну. Этот полуостров остался единственным непокоренным на территории в 4,5 тысячи километров. На нем единственном остался стоять погранзнак.

Одной из самых популярных песен войны стала известная «Катюша». Её создали поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер, а в годы войны, когда тысячи других Катюш отправились на фронт, появились песни переиначенные, о сражающейся Катюше – разведчице, медсестре, партизанке. Но особое звучание песня приобрела, когда народ дал ласковое название «катюша» новому оружию – гвардейскому миномёту. Она не так трогательна, как «Прощайте, скалистые горы». Она не настолько заводная, как «Катюша». Она не была так популярна, как «Синий платочек». Но почему-то она первой приходит нам на ум, когда многие думают о музыке времён ВОВ.

В своей книге «Голоса времени» известный поэт А. Сурков писал: «Уже с первых дней войны стало слышно, что рядом с коваными строками «Идёт война народная…» в солдатских сердцах теплятся слова песни «Синий платочек», которая стала очень любимой песней солдат на фронтовых концертах.

А в скольких песнях говорится о баяне или гармони: «В землянке»,«На солнечной поляночке», «Играй, мой баян», «В лесу прифронтовом»,«Прощай, любимый город», «После боя», «О чем ты тоскуешь, товарищ моряк?», «Ты не злись пурга и вьюга…» (Приложение 3)

1.3 Гармонь в тылу

Гармонь сыграла свою роль и в тылу, где также было немало трудностей и нелегкой работы. Частушки и народные песни, известные у русского народа ранее, изменялись в военное время, и на смену им приходили другие мотивы. Были это и проникновенные песни, посвященные павшим в бою солдатам и вдовам, не дождавшимся мужей с войны, и патриотически-боевые марши, которые помогали приблизить победу и выражали сильное желание дать решительный отпор врагу. И практически все песни звучали под аккомпанемент русской гармони или баяна.

Вот, что вспоминает Е.К.Уколова-Мицевич из г.Карасук Новосибирской области:

«В посёлке Кавкуй была малочисленная комсомольская организация. Но секретарь Шура Костылева с учительницей Анастасией Бровченко и тут сумели организовать самодеятельность, но в селе не было гармошки. Тогда провели несколько воскресников, накосили камыша, продали его на рынке и через обком ВЛКСМ купили инструмент. И в селе нашлась гармонистка. Благодаря гармони и сбор пошел лучше, и веселей на селе жилось»[5, с.130]

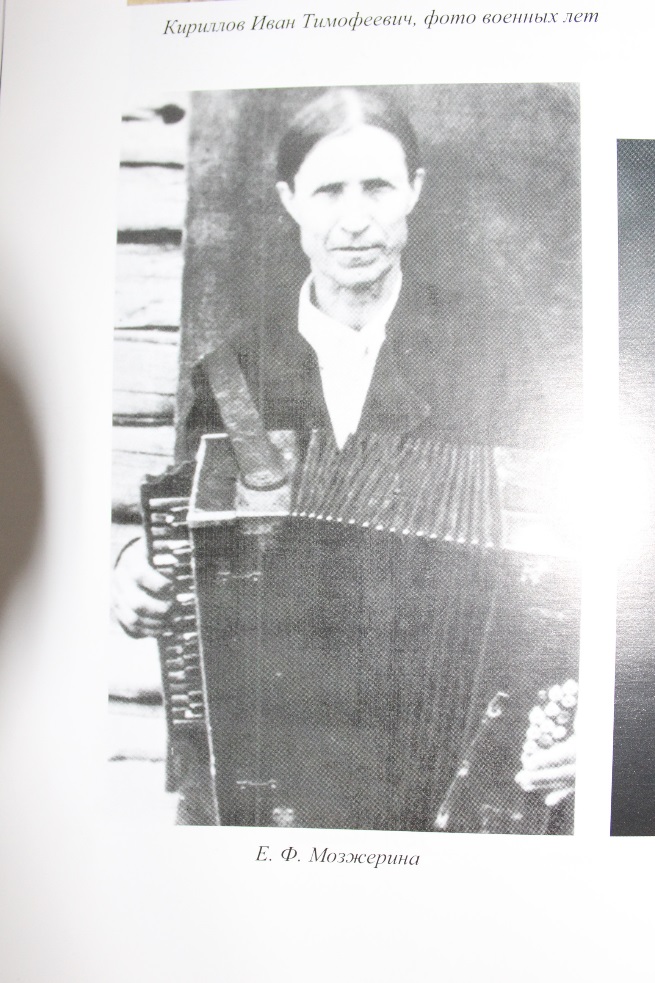

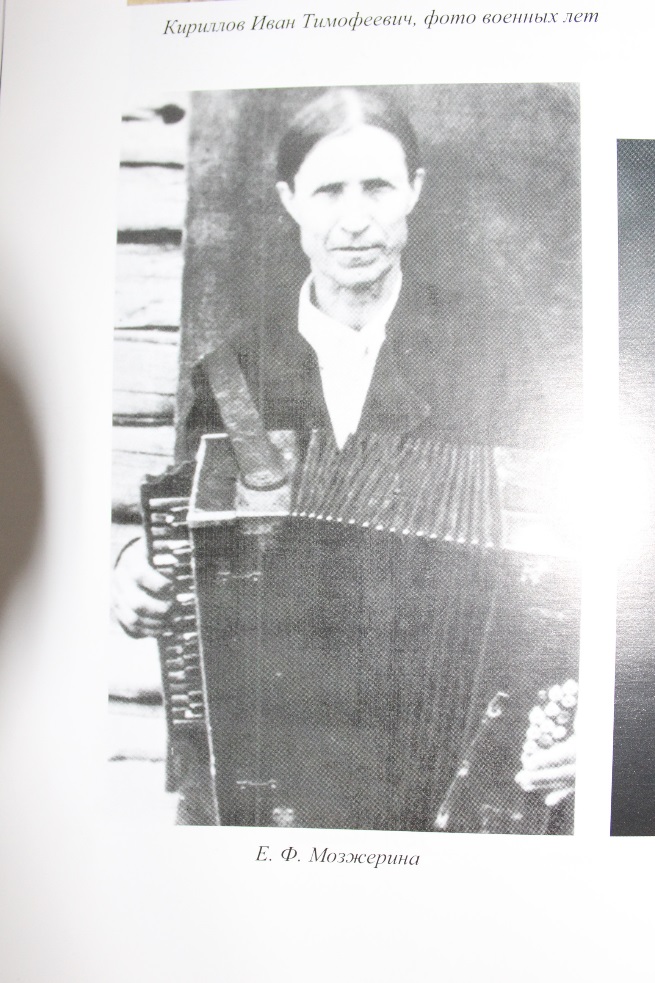

На берегу реки Омки была деревня Красноярка. В годы ВОВ из села забрали всех трудоспособных мужчин. Осталось двое. Один не пошел на фронт по состоянию здоровья, а другой из-за физического недуга. Но никто не отменял утреннюю перевозку молока через лес. На это согласилась известная на селе гармонистка Евдокия Фёдоровна Мозженина (Приложение 1, фото 4). Её предупреждали о возможности схватки с волками. И вот однажды ей пришлось столкнуться с мохнатым хищником. «Когда волки приблизились на расстояние в несколько прыжков, Евдокия вдруг неожиданно и громко, во весь запас мехов, так резанула по звонким планкам, визгливо-высоким регистром, что те в тот же миг, досель не встречая подобного отпора, кинулись наутек. Схватка была выиграна. Позже она делилась своими воспоминаниями с односельчанами: «Я ружья не имела, огня никогда не разжигала, а чтобы отпугнуть хищников – брала в руки гармонь и выдавала им такую музыку, от которой они тикали прочь» [5,с.135] (Евдокия Федоровна Мозжерина прожила долгих 99 лет, а ее гармонь теперь хранится в краеведческом музее города Татарска Новосибирской области)

А вот такую историю поведала нам в своем рассказе «Гармонистка» наша землячка Н.Г. Ангулова: «Было в Сибири одно село… В одной из ее семей жила девочка Маша. Она очень любила музыкальные инструменты, а в частности гармонь. Где заиграет в селе гармонь, Мария туда. Иногда Ей разрешали подержать гармонь, позволяли раздуть меха, и понажимать на кнопочки. В последствии, став взрослей Маша научилась играть недурно на гармони. В другой семье жил обычный мальчик Петя. Петя, кстати, сидел за одной партой в школе c Машей.

Дети росли. Петр работал в колхозе на тракторе, а Мария,ввиду умения организации праздников, была заведующей клубом. У нее даже был свой музыкальный коллектив.

Мария и Петр договорились, что осенью 1941 они станут мужем и женой. Но быть вместе им было не суждено. Петю призвали на фронт, в качестве танкиста.

Каждое письмо Пети она перечитывала несколько раз, а в ответ слала по 2 или 3 своих, личных письма. Позже Машу и двух ее подруг отправили учиться тракторному делу в Убинскую МТС. Училась она 3 месяца, но и там она не забывала про свой инструмент. Во время учебы она пользовалась уважением учеников, за свою игру. Курсы окончила на отлично.

Быстрая и ловкая она знала трактор, как свои пять пальцев. Также она помимо работы в поле, помогала парням-подросткам в ремонтных мастерских.В свободное от работы время она веселила село своей игрой, хотя она адски уставала. Однажды придя с работы, она узнала о том что родителям Петра пришла похоронка.Она не поверила, и обещала себе ждать. Она ждала… Петр так и не пришел. Вышла замуж она только в 1948 за скромного механизатора.

Долго она еще веселила своей игрой соседей. Выйдет вечером на лавку и заиграет. На звуки гармошки сходились соседи, устраивались танцы.[1,с.12]

Таким образом мы видим, что в грозные годы Великой Отечественной войны победа ковалась не только на полях сражений, но и в тылу. Здесь были важны усилия всех людей, независимо от их принадлежности к профессии или от возраста. Самоотверженность тружеников тыла была запредельной, отдыхали по четыре-пять часов в сутки, но гармонь и песни придавали силу, бодрили дух.

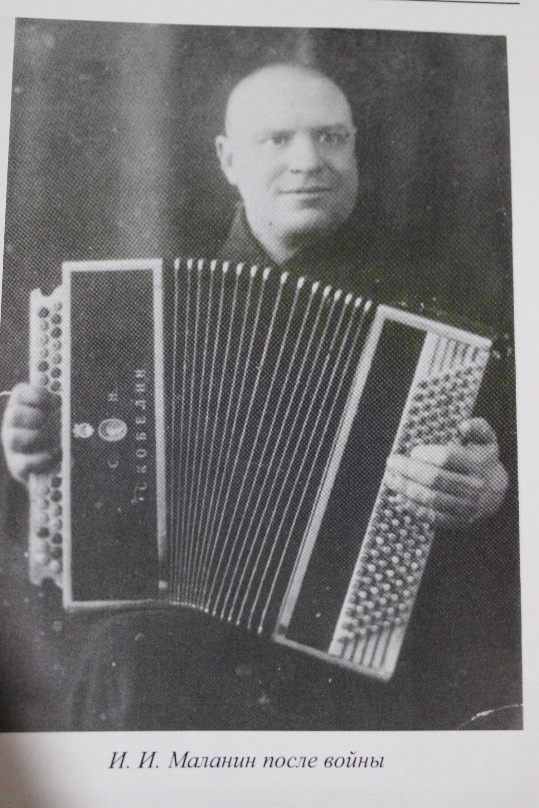

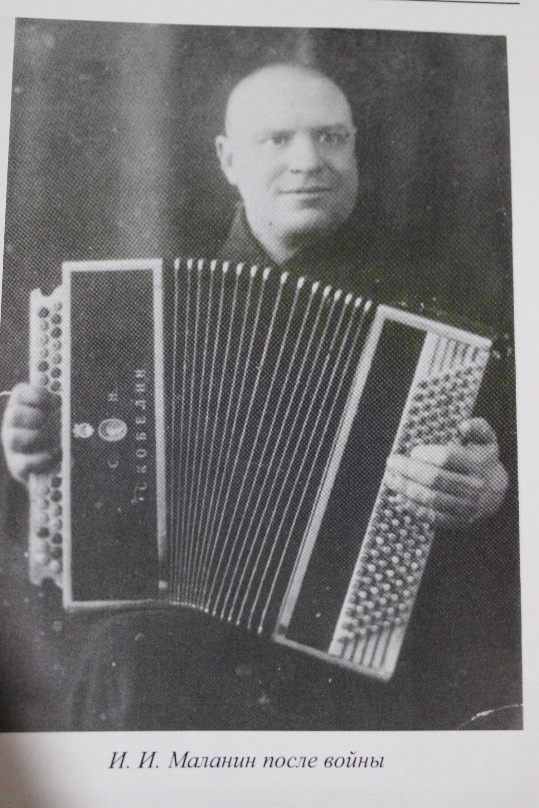

Огромное значение для тружеников тыла играла радиопередача «Огонь по врагу». Она оперативно откликалась на злобу дня, на последние события, доходчиво и правдиво информируя слушателей обо всех изменениях на фронте. Она поднимала настроение, едко продергивала, высмеивала врага. Прослушав ее, люди работали еще лучше, еще качественнее. Получив заряд бодрости, наголодавшиеся, уставшие от недосыпания люди обретали силу и уверенность, с утроенной энергией брались за дело, намного перевыполняя установленные нормы. Передачи были сделаны настолько добротно и правдиво, что люди начинали верить, будто слышат рассказы и истории из уст настоящих разведчиков, отважных земляков-сибиряков- Ветеркова, Шмелькова и их друга И.И. Маланина (Приложение 1, фото 5). Им писали с просьбой исполнить для своих родных какую-либо песню. Другие надеялись на то, что герои-бойцы повидаются на фронте или же в тылу с их сыном, дочерью, матерью, отцом, невестой. Делали наказы передать при случае привет или письмо лично в руки, делились всеми своими радостями, заботами.

Вот, что Н.А. Примеров пишет в своей книге «Воздвигнем памятник гармони фронтовой» про эту передачу: «В центре Новосибирска (там, где сейчас находится Театр оперы и балета) рядом с трамвайной линией на одном из столбов электросети был укреплен динамик репродуктора. Когда начиналась передача, здесь собиралась такая масса слушателей, что трамваи вынуждены были останавливаться и ждать окончания выпуска «Огня по врагу!» Да и сами вагоновожатые, как и пассажиры, видимо, были не прочь послушать всем известных бойцов-разведчиков. Люди гурьбой вываливали из трамваев на улицу и присоединялись к толпе. В обком партии стали поступать просьбы руководителей предприятий и колхозов о том, чтобы перенести передачу «Огонь по врагу!» на воскресенье, а то незадолго до 18.30 по понедельникам все прекращали работу – слишком был велик интерес к новым похождениям боевых друзей-товарищей. Специальным постановлением обкома день выхода радиообозрения был изменен. Теперь позывные «Огня по врагу!» звучали в эфире не в понедельник, а в выходной день – в воскресенье. [5, с.143]

Глава 2. Воздвигнем памятник гармони фронтовой

2.1. Образ гармониста в литературе

«Василий Теркин»-одно из самых популярных произведений о ВОВ. В нем можно увидеть самоотверженность советских солдат, любовь к Родине, и умение приспосабливаться к войне. В главе «Гармонь» главный герой описывается не только как опытный гармонист, но и как человек, который смог взять на себя ответственность за настроение каждого русского солдата. Он ободрил народ, которому приходилось переносить различные тяготы войны. Для солдат это было действительно важным – не падать духом. Для Теркина же «время с толком» - это желание веселиться и не унывать, не давать другим солдатам терять надежду на лучшее. Именно поэтому Василий хочет сыграть на гармони. Главный герой от танкистов узнает, что гармонь-то есть, однако она принадлежала их убитому другу. Они не могли отдать гармонь – последнюю память о своем погибшем друге. Теркин понял тоску ребят, но он сказал им, что, возможно, завтра вновь нужно будет в путь и что неизвестно, кто останется жив. Тогда на это ответил водитель: «Ну, сыграй ты». Игра на «сироте»-гармони по-настоящему излечивала души людей, которые шли к Теркину, «как на огонь». На дороге «как-то вдруг теплее стало». Солдатам было неважно, кто играл на гармони, и чья была эта гармонь. Важно то, что она давала людям, - надежду на прежние мирные и веселые времена. Солдаты танцуют под гармонь, как в старые времена. Главный герой понимал, что без надежды русский народ не сможет победить врага. И именно гармонь поспособствовала тому, что память людей устремлялась к дому, к прошлому. Гармонь «до души доносила звук», она звала солдат куда-то далеко от всех страшных картин войны. Музыка заставила вспомнить о своем доме, о своей семье, за которую нужно бороться до конца. В Убинском краеведческом музее хранится статуэтка Василия Теркина, переданная одной из жительниц села Убинское. (Приложение 4)

Также упоминания о В.Теркине есть в стихотворении Александра Танцырева:

Про солдатских и матросских

Гармонистов-запевал

Рассказал поэт Твардовский,

Очень верно рассказал.

Свой от корки и до корки,

Всем земляк и всем сродни

Гармонист Василий Тёркин

Был из тысяч лишь одним.

Также автор упоминает и других гармонистов, которые бывали на войне:

Но пред пулею фашистов

Были все в бою равны:

Сколько славных гармонистов

Не пришло домой с войны!

Сколько их, парней бедовых,

Нам свободу отстояв,

Не сыграют песен новых,

Сами вечной песней став..

В каждой роте имелись свои гармонисты или баянисты. На эту тему есть воспоминания и стихи. Так, поэт Александр Прокофьев писал:

Где-нибудь в долине, в поле чистом,

В чистом поле за белой пургой

Убивала пуля баяниста,

Но вставал взамен него другой…[8, с.257]

Кроме стихов и песен в книге Н.А. Примерова собраны поговорки военного периода, которые отражают военный быт, настрой солдат:

С песней дружить – и в бою не тужить.

Эх, помирать так с музыкой. (Наверняка, никто не задумывался о происхождении этого выражения).

Кто в отряде народ веселит, за того весь отряд стоит.

Идешь в наступление – поднимай настроение.

Чем с плачем жить, так лучше с песнями умереть.

Партизанам играть, а фашистам умирать.

В землянке – певицы, а в бою – тигрицы.

Врага уничтожим – песню сложим.[5, с.36]

Военная частушка – это нерукотворный памятник, вполне сравнимый с гранитным. Частушка выражала душевное состояние людей, утешала, помогала пережить горе, лечила израненную душу, вдохновляла, давала желание жить и надеяться на встречу с родными.

Ох части, части частушка,

Бей врага, как пулемет,

Сапожковская подружка

Под гармошку в бой идет.

Мой миленок в роте первой

Пулеметчик-баянист.

Уходил он беспартийным,

А теперь он коммунист.

Пляшем так, пляшем всяк,

Пляшем и вприсядку.

От нас Гитлер убежал

К черту без оглядки.

Гармонь нова, ремень желтый,

Медный уголочек.

Гармонист – артиллерист,

Удалой наводчик.

Ты играй, играй гармонь,

Золотая планка.

Мой миленок партизан,

И я партизанка.[5, с.39]

Вот она и заиграла,

Тальяночка под горой!

Отец с западного фронта

Едет раненый домой.[10, с.214]

Это чей такой играет,

Катя, ты не знаешь ли?

С фронта дроля твой приехал,

Хорошо встречаешь ли? [10, с.234]

Таким образом, мы видим, что не только подготовка, сноровка и умение вести бой принесли нам долгожданную Победу, но и сила духа наших солдат, которые не смотря на все тяготы, песнями, стихами, частушками подбадривали себя, настраивали на достижение заветной цели. Сегодня, когда очевидцев тех событий остается все меньше, творчество военного лихолетья будет служить нам достоверным источником знаний.

2.2. Памятники гармони в России

В России памятников много, но почему, неясно мне,

Не увековечен подвиг этот, во имя павших на войне.

Пусть не написано в законе, но за героизм нетленный твой

Поставим памятник гармони – подруге нашей фронтовой.

(С.В. Борискин) [5, с.13]

В продолжение стихотворения С.В. Борискин высказал такую мысль: «Наши бабушки помнят, как с фронта возвращались бойцы. В руках у многих были гармошки. На фронте этот легкий, неприхотливый инструмент любили все. Гармонь для победы сделала не меньше, чем пушки и танки. Но при этом в городах памятники пушкам, танкам стоят, а гармоням нет»[1, с.13].

Спустя некоторое время этот скромный инструмент все же был удостоен памятников. Так, например памятник Александру Твардовскому и Василию Тёркину с гармошкой в Смоленске. Скульптор А. Г. Сергеев запечатлел поэта-фронтовика А. Т. Твардовского и воспетого им солдата, неунывающего Василия Тёркина, на привале за дружеской беседой. Памятник установлен в честь 50-летия ВеликойПобеды.

Так же есть памятник гармони в Иваново. 12 июня 2008 года в рамках Х открытого Всероссийского фестиваля «Играй, гармонь» на набережной рекиУводь города Иваново состоялось торжественное открытие первого памятника русскому народному музыкальному инструменту.

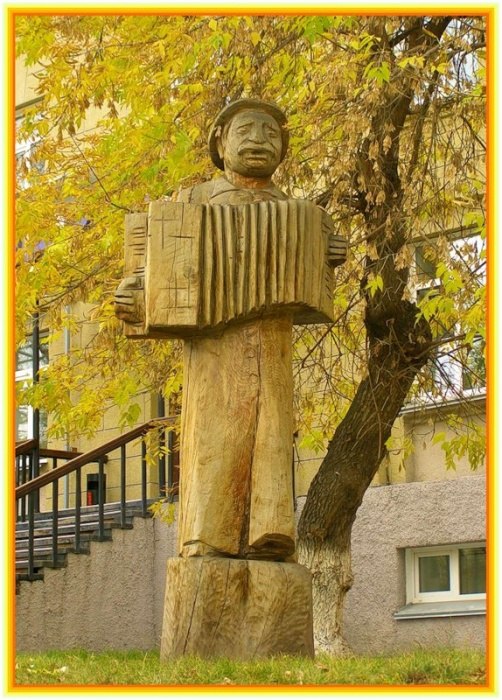

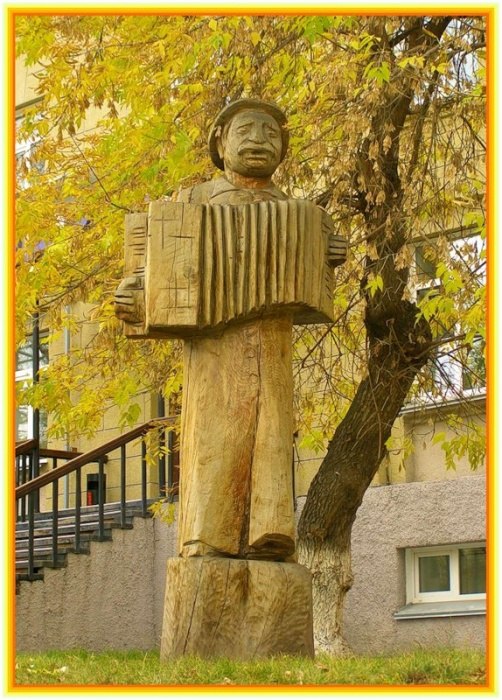

В Новосибирске тоже имеется памятник Гармонисту, который стал городской достопримечательностью и популярным местом для фотосъёмки.

В 2018 году, 9 июля в Ордынском районе стартовал V Международный фестиваль «Играй, гармонь!» имени Геннадия Заволокина. В рамках этого события на площадке открыли памятник Российской гармони.

На 95 километре трассы Новосибирск – Ордынское стоит памятник баянисту Геннадию Заволокину

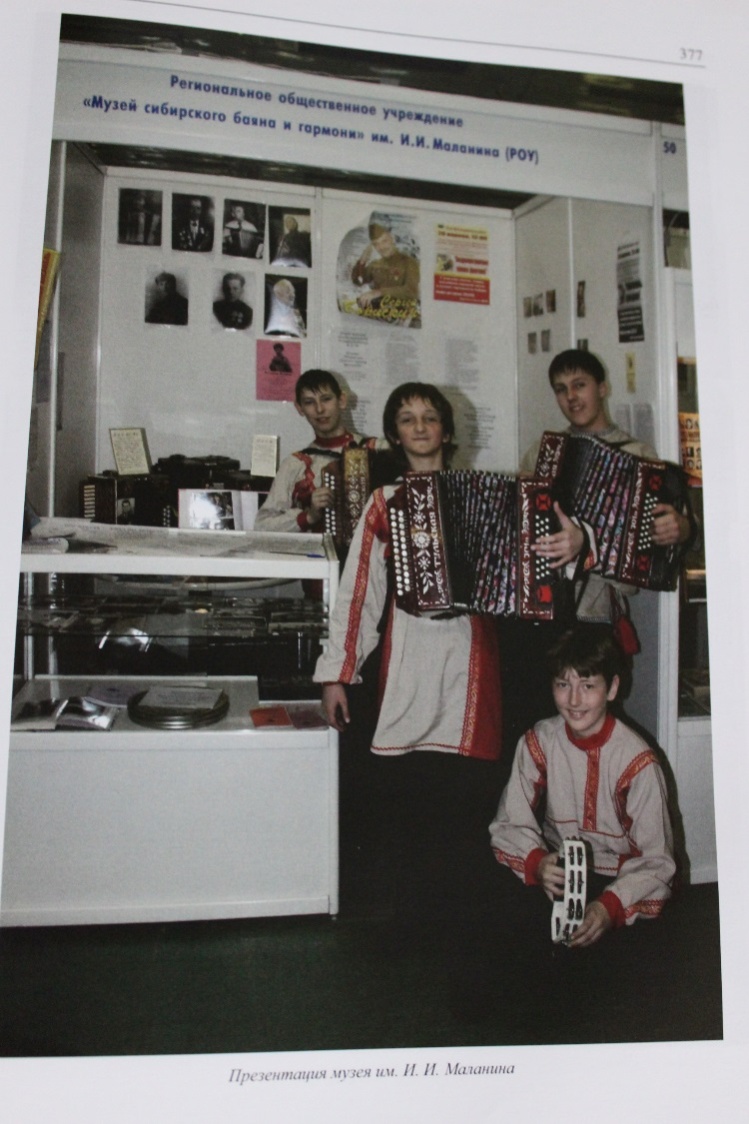

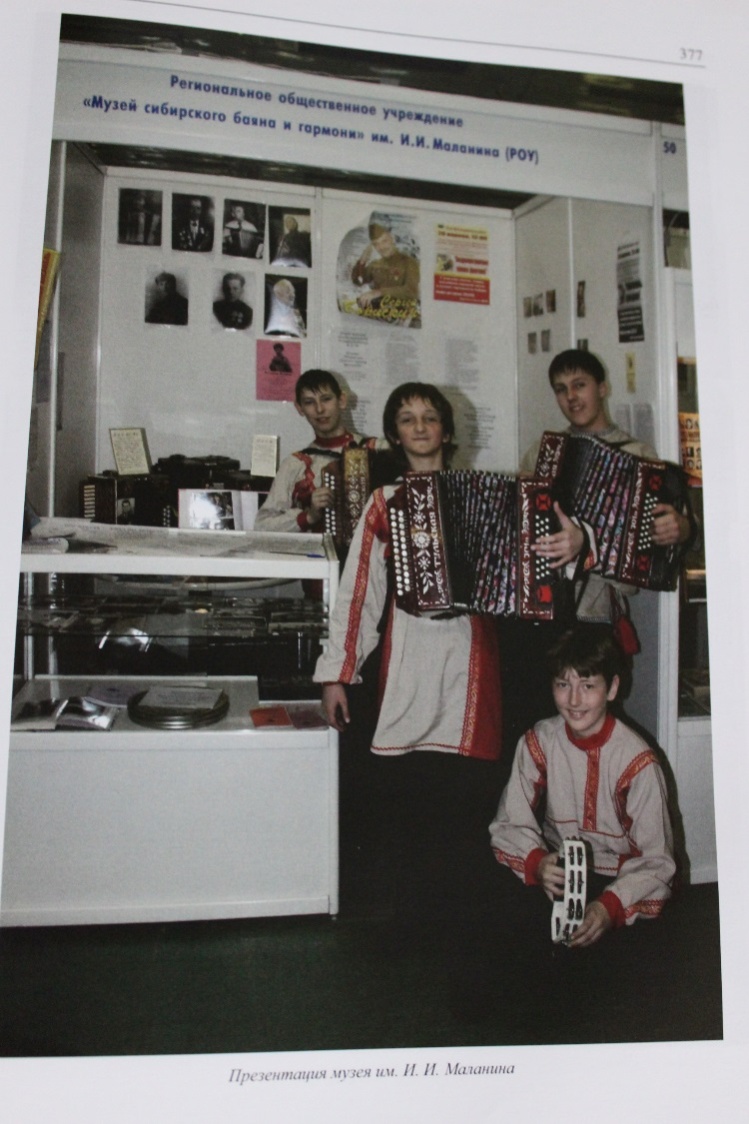

В 2005 году, благодаря заступничеству общественности Новосибирска, во Дворце культуры железнодорожников была выделена аудитория для воссоздания музея сибирского баяна и гармони имени И. И. Маланина.Сегодня музей под руководством Николая Андреевича Примерова является культурным центром и общественным учреждением, который осуществляет многоплановую деятельность по изучению и популяризации исполнительства на русских народных инструментах, и в первую очередь — на гармони и баяне. (Приложение 5)

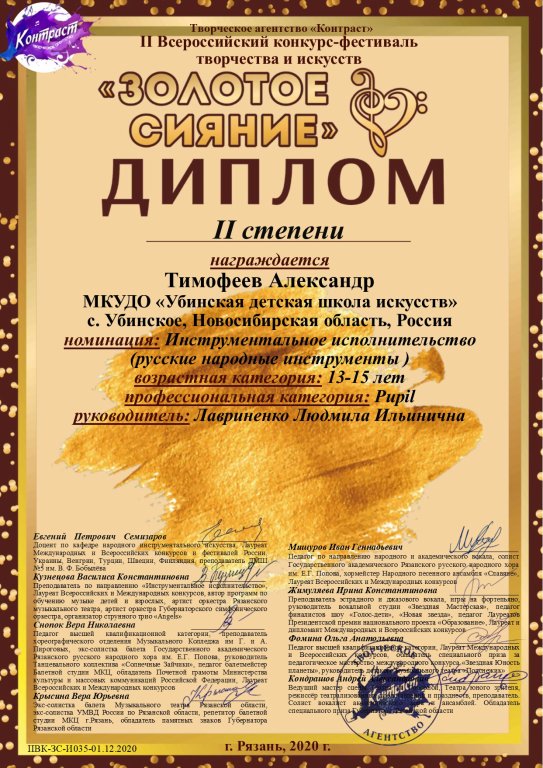

К сожалению, в нашем селе уже никто не играет на гармони и баяне, лишь выпускник 2018-2019 учебного года учился в Убинской детской школе искусств, но он проживает в селе Асенкритово. Но, обратившись к сайту школы искусств, мы видим, что 40 учащихся получают образование по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства по классу баян и аккордеон. Подобные данные не могут не радовать, поскольку ребята принимают участие в различных конкурсах, тем самым популяризируя эти народные инструменты. Кроме того, в селе Убинское проживает гармонист Валентин Александрович Житомирский, который непосредственно участвует в Маланинских фестивалях, а в 2020 году он стал лауреатом межрегионального фестиваля-конкурса солдатской песни «Любить Родину». (Приложение 6)

По нашему мнению, пока есть заинтересованные люди в сохранении нашего культурного и исторического наследия, память о прошлом будет жить. И будут жить нерукотворные памятники в виде песен и частушек, сыгранных на гармонях.

2.3. Гармонисты Новосибирской области и Убинского района в годы войны

По мнению Н.А. Примерова: «Русская гармонь и подвиг фронтовых музыкантов достоин того, чтобы в России появился еще один памятник, а Василий Теркин был не только собирательным образом, но и обрел бы реальные имена и фамилии. Воздвигнуть памятник можно двумя способами: материально и духовно». [5, с.205] В ходе нашего исследования мы убедились, что материальные памятники уже существуют, но мы считаем, что не менее важно создать памятник в духовном смысле – в душах и сердцах ныне живущих людей. Мы решили узнать имена тех воинов – сибиряков, кто оружием и песней сломил врага.

Вспомни, милый, дорогой ,

У калитки Яниной

Как стояли мы с тобой:

Слушали Маланина.

В частушке, представленной в книге Н.А. Примерова звучит имя Ивана Ивановича Маланина, который родился в поселке Троицкое Иркутской области 15 января 1897 года. Он был восемнадцатым ребенком в рабочей семье и, увы, незрячим от рождения. С раннего детства обнаружил абсолютный музыкальный слух, самостоятельно, в пятилетнем возрасте, научился играть на гармони.Обучался в школе-интернате для слепых детей и игре на скрипке, также освоил игру на фортепиано, флейте, виолончели, контрабасе, гитаре, на духовых и ударных инструментах, и, самостоятельно, на баяне.

В 1920-е годы Иван Иванович перебирается в Новосибирск и выступает на местном радио. В годы Великой Отечественной войны Иван Маланин – один из авторов радиопередачи «Огонь по врагу!», которая была одной из самых популярных на новосибирском радио. В годы Великой Отечественной войны он неоднократно выезжал с концертами на фронт.

После окончания Великой Отечественной войны с 1948 по 1967 годы работал в хоре ветеранов Новосибирской филармонии. Своим учителем И.И. Маланина считал Народный артист России Геннадий Заволокин.

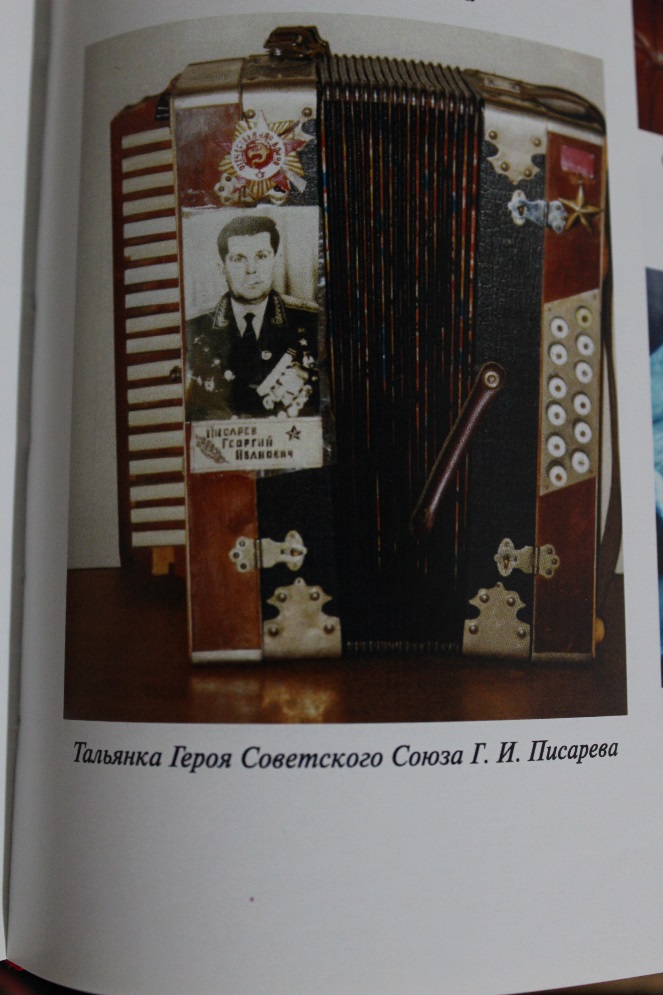

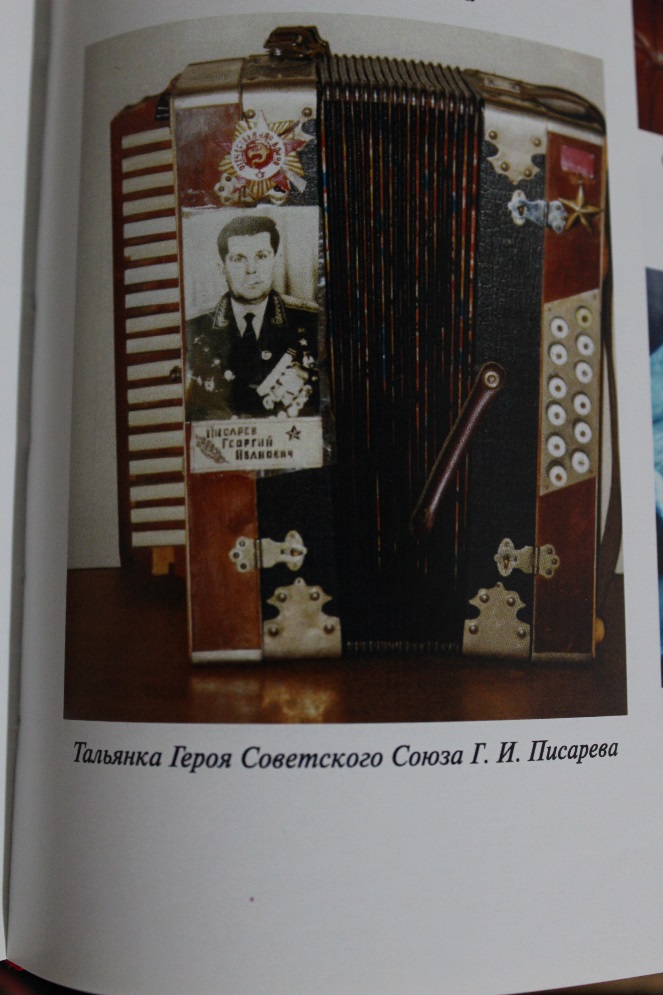

В Убинском был так же известный гармонист –Гончаров Василий Андреевич. Из-за его игры даже свадьбы переносили, в очередь становились. Работал Василий Андреевич старшим дорожным мастером Каргатской дистанции пути. И он на этой тальянке, что передали ему Писаревы, играл с 1943 по 1996 год. Гончаров дружил Александром Рещиковым, с ним на пару они выступали в Убинском Доме культуры: Василий Андреевич на гармони, а Александр на бубне.

А когда Василий Андреевич Гончаров заболел и умер, гармонь осталась у его жены в Груздёвке. Сын Александра, Владимир Александрович сделал на «Сибсельмаше” хороший па мятник из нержавеющей стали, оградку и переправил всё в деревню. И в знак благодарности, что он ни копейки с них не взял, жена и дочь Василия Андреевича отдали ему гармонь бесплатно. Эту гармонь Владимир Александрович хранит в музее имени И.И. Маланина.

Среди прочих гармошек и баянов есть в музее и однорядная гармошка. На ней долгое время играл наш земляк, в честь которого названа улица в Убинском – Герой Советского союза генерал-майор Григорий Иванович Писарев (Приложение 1, фото 6), а также его братья Василий и Осип. Гармонь завезена в Сибирь в 1897 году из Белоруссии Иваном Осиповичем Писаревым. Гармонь эта выносливая, она почти не ремонтировалась. Но все братья Писаревы прошли по очереди войну с ней. У братьев был уговор: кто первым идет на фронт, то ее и забирает. Первым на фронт попал Василий, но его вскоре ранило, и он вернулся с тальянкой домой, в родной Новосибирск. Во второй раз поехала на передовую гармонь со средним братом, которого так же ранило. Лечился он в Омске, откуда написал отцу и братьям, чтобы они забрали гармонь. Теперь уже младший сын, Григорий Иванович, собрался ехать на фронт, где получил звание Героя Советского Союза. В сражении под Москвой получил ранение, и проездом в Красноярск снова передал гармонь своим родным. Едва успев подлечиться, Василий во второй раз отправился воевать и под Сталинградом, подорвавшись на мине, лишился обеих рук. Некому стало играть на гармони, и тогда отец, Иван Осипович, решил передать ее в руки хорошему гармонисту- Василию Андреевичу Гончарову, другу их семьи.

В нашем краеведческом музее бережно хранится трофейный аккордеон, который принес в дар житель села Убинское Москаленко Юрий Тимофеевич. Этот аккордеон принадлежал его тете Южаниной Александре Даниловне, который она привезла с войны в качестве трофея. Так же есть Тульская гармонь, которая принадлежала свекру Ворожко Альбины Ивановны. Ее он так же привез с войны. (Приложение 7)

Таким образом, подводя итог нашей работы, мы можем с уверенностью сказать, что гармонь была верной спутницей наших солдат с начала войны и до ее конца. Она была с ними повсюду: в окопах и на перевалах, шла в бой, защищая грудь солдата. А после, помогала восстанавливать силы, исполняя песни и частушки. Тот подвиг солдата-гармониста, гармониста в тылу должен стучать в наших сердцах, жить в нашей памяти и душе. А задача последующих поколений – сохранить эту память на долгие-долгие годы.

Заключение

В ходе исследования мы пришли к выводу, что гармонь и баян, как и солдаты воевали в годы войны, выполняя сполна важную миссию сплочения и воодушевления народа на великие подвиги. Но и сегодня настали времена, когда песня и гармонь сродни винтовке. Они сражаются за национальную гордость и самобытность, за русскую душу и народ, за наши святыни и символы, за самое дорогое.

Возвращаясь к гипотезе нашего исследования, мы можем сказать, что она подтвердилась: гармонь играла огромную роль, как на фронте, так и в тылу, являясь средством психологического воздействия, способствующая совершению военных и трудовых подвигов.

На наш взгляд, подвести итог нашей работе может стихотворение С.В. Борискина «Поставьте памятник гармони»:

Веселой спутнице банкетов, гулянок, свадеб, вечеров

Посвящено творенье это, я огласить его готов.

За песни, сердцу дорогие, эмоций добрых не тая,

Тебе, кудесница России, хочу в любви признаться я.

Не только средь пиров, обедов авторитет рождался твой,

А в час, когда ты наших дедов «Славянкой» поднимала в бой.

В неравной схватке рукопашной под раздиравший души крик

В тебя, родная, не однажды враги вонзали острый штык.

Но после бережно и с толком, как будто сын, как будто брат,

Тебя, пробитую осколком, латал молоденький солдат.

Ты с ним тонула и горела, глотала пыль, кормила вшей,

Но несмотря на это, - пела и гнала Гитлера взашей.

На многочисленных привалах ты поднимала русский дух,

И рать великая вставала, и каждый воин стоил двух.

В тылу, в окопах и в землянке ты песней отгоняла страх

И вместе с Теркиным на танке весною въехала в Рейхстаг.

В России памятников много, но почему, неясно мне,

Не увековечен подвиг этот, во имя павших на войне.

Пусть не написано в Законе, но за героизм нетленный твой

Поставим памятник гармони – подруге нашей фронтовой. [6, с.483]

Список использованной литературы

1. Ангулова Н.Г. Гармонистка. / Из ада черного в зеленый май. Сборник стихов и прозы самодеятельных авторов Убинского района. 2010. 349 с.

2. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М. Издательство АПН, 1971, 736с.

3. Заволокин Г.Д. Играй, гармонь! / Худ. А.А. Семенов. – М.: Искусство , 1992.160с.

4. Петров А.В. Ведомости НСО, №15, от 22.04.2015 г.

5. Примеров Н.А. Воздвигнем памятник гармони фронтовой/ Н.А. Примеров. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2020. – 396 с.

6. Примеров Н.А.Гармонисты / Н.А.Примеров. – Новосибирск: Изд-во НГТУ,2015. – 912с.

7.Примеров Н.А. Частушки про гармонь. Изд-во «ТРИНА», 1999. – 80с.

8. Прокофьев А. Соч. в 2-х томах, т.1. Стихи. – М., 1957. – 470с.

8. Твардовский А.Т. Василий Теркин. Книга про бойца. Переизд. Ил. О. Верейского. М., «Дет.лит.», 1978. -207с.

9. Феоктистова Ю.В. Комсомольская правда, №25-Т от 19.06.2019 г.

10. Частушки / Сост., авт.предисл. и коммент. Л.А Астафьева. – М.: Современник , 1987.-494с.

Фото фронтовиков –гармонистов

Фото 1. М.А. Гутов Фото 2. А.И. Кащеев

Фото 3 Г.К. Жуков

Фото гармонистов-фронтовиков

Фото 4. Е.Ф. Мозженина Фото 5. И.И. Маланин

Фото 6. Г.И. Писарев Фото 7. Гармонь Г.И. Писарева

Приложение 2

ДИРЕКТИВА ГЛАВПУ РККА НАЧАЛЬНИКАМ ПОЛИТУПРАВЛЕНИЙ ФРОНТОВ, ОКРУГОВ И АРМИЙ О ПРОПАГАНДЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПЕСЕН В ВОЙСКАХ

№ 226 5 сентября 1941 г.

Политическое управление неоднократно обращало ваше внимание на значение боевых красноармейских патриотических песен в деле поднятия боевого духа войск. Русская песня, гармонь, пляска — друзья бойца. Они сплачивают людей, помогают легче переносить тяготы боевой жизни, поднимают боеспособность и формируют настроение личного состава. В годы гражданской войны, на Халхин-Голе, во время советско-финской войны боевая русская песня, гармонь и пляска вселяли бодрость, звали на новые подвиги во славу Родины, облегчали победу над врагом.

Политорганы располагают большим количеством красноармейских песенников, лишь в августе с. г. разослано 150 000 экземпляров сборника песен «В бой за Родину». В частях имеется свыше 60 000 гармошек. В июле — августе ГлавПУ РККА послало в армию свыше 12 000 гармошек.

Тем не менее, за последнее время политорганы, комиссары, политруки, ротные партийные и комсомольские организации прекратили работу по насаждению боевых патриотических песен, забыли гармонь и веселые русские пляски. Это свидетельствует о недооценке и непонимании воспитательной роли песен, пляски, в особенности в боевых условиях.

Недостаточно используются фронтами красноармейские ансамбли песни и пляски. Краснознаменный ансамбль, разбитый на четыре группы, работает с начала войны на фронтах. Посланы на фронт также окружные ансамбли. Однако во многих случаях они используются в тыловых частях и реже бывают в полках, дерущихся на фронте.

В целях ликвидации этого серьезного недостатка в политической работе, приказываю:

1. Политорганам, комиссарам, политрукам, партийным и комсомольским организациям развернуть работу по насаждению боевых русских песен. Песня и гармонь должны звучать всюду — в походе, на привале, в промежутках между боями. Особое внимание уделить русской пляске, так любимой бойцами.

2. Для пропаганды песни, пляски широко использовать ансамбли, направив их непосредственно в полки. На страницах фронтовых, окружных, армейских и дивизионных газет популяризировать лучших гармонистов, запевал и плясунов — любимцев роты. Печатать в газетах тексты и ноты патриотических песен и широко показывать боевой досуг красноармейцев.

3. В каждой роте иметь запевал, гармонистов и гармонь. Клубам частей и капельмейстерам организовать систематическую работу с запевалами, помогая им внедрить песни в жизнь части и подразделения.

4. Работу по внедрению песни и пляски вести систематически, рассматривая ее как составную часть политического воспитания личного состава части. Против недооценки многими политработниками песни, пляски и гармони вести решительную борьбу.

5. В 3-дневный срок донести мне, что вами предпринято для выполнения настоящей директивы. Впредь во всех очередных политдонесениях подробно освещать организацию боевого досуга бойцов.

6. Директиву довести до командира и политрука роты включительно.

Начальник Главного политического управления РККА

армейский комиссар 1 ранга Л. МЕХЛИС

Приложение 3

Песни военных лет

В землянке

Сл. А.Суркова муз. К.Листова

Бьется в тесной печурке огонь,

На поленьях смола, как слеза.

И поет мне в землянке гармонь

Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты

В белоснежных полях под Москвой.

Я хочу, чтобы слышала ты,

Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко, далеко,

Между нами снега и снега.

До тебя мне дойти не легко,

А до смерти – четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,

Заплутавшее счастье зови.

Мне в холодной землянке тепло

От моей негасимой любви.

Бьется в тесной печурке огонь,

На поленьях смола, как слеза.

И поет мне в землянке гармонь

Про улыбку твою и глаза.

В лесу прифронтовом

Сл. Исаковского муз. М.Блантера

С берез неслышен, невесом

Слетает желтый лист,

Старинный вальс "Осенний сон"

Играет гармонист.

Вздыхают, жалуясь, басы,

И словно в забытьи

Сидят и слушают бойцы,

Товарищи мои.

Под этот вальс весенним днем

Ходили мы на круг,

Под этот вальс в краю родном

Любили мы подруг,

Под этот вальс ловили мы

Очей любимых свет,

Под этот вальс грустили мы

Когда подруги нет.

И вот он снова прозвучал

В лесу прифронтовом,

И каждый слушал и молчал

О чем-то дорогом,

И каждый думал о своей,

Припомнив ту весну,

И каждый знал - дорога к ней

Ведет через войну.

Так что ж, друзья, коль наш черед,-

Да будет сталь крепка!

Пусть наше сердце не-е замрет,

Не задрожит рука.

Пусть свет и радость прежних встреч

Нам светят в трудный час,

А коль придется в землю лечь,

Так это ж только раз.

Но пусть и смерть в огне, в дыму

Бойца не устрашит,

И что положено кому

Пусть каждый совершит.

Настал черед, пришла пора, -

Идем, друзья, идем!

За все, чем жили мы вчера,

За все, что завтра ждем.

Приложение 4

Статуэтка Василия Теркина в Краеведческом музее Убинского района

Фото 1

Приложение 5

Памятники гармони и гармонистам в России

Фото 1. Памятник Александру Твардовскому и Василию Тёркину с гармошкой в Смоленске

Фото 2.Памятник гармони в Иваново

Приложение 5

Фото 3.Памятник Гармонисту в Новосибирске

Фото 4.Памятник Российской гармони в Ордынском районе

Приложение 5

Фото 5. Памятник баянисту Геннадию Заволокину на 95 км. трассы Новосибирск - Ордынское

Фото 6. Музей сибирского баяна и гармони имени И. И. Маланина.

Приложение 6

Награды убинских гармонистов, баянистов

за участие в музыкальных конкурсах

Приложение 7

Гармони в Убинском краеведческом музее

Фото 1. Тульская гармонь свекра Ворожко Антонины Ивановны

Фото 2. Трофейный аккордеон Южаниной Александры Даниловны

23