Муниципальный XVII фестиваль православной культуры

«Свет Преображения»

Исследовательская работа

«Княжение Александра Невского»

Выполнил:

Россошанский Александр,

обучающийся 8 Г класса

МБОУ «СОШ № 4»

Энгельсского муниципального

района Саратовской области

Руководитель: Галичкина И.В.

г. Энгельс, 2020

Содержание

I.Введение………………………………………………………………………….3

II. Основная часть

1. Детские годы …………………………………………………………………...3

2. Первое княжение юного Александра. Необычайная «красота» князя ……..4

3. Первые бранные победы. Слава на века.……………………………………...5

4. Победы над литовцами…………………………………….…………………...6

5. Князь Александр в Орде………………………………………………………..7

6. Подвижническое служение родине……………………………………………8

III.Заключение ……………………………………………………………...…......9

IV.Список литературы……………………………………..……………………..10

V. Приложение…………………………………………………………………11-13

Введение

Святой благоверный князь Александр Невский является моим святым небесным покровителем.

Александр Невский – защитник Земли русской, великий полководец, князь-миротворец, дипломат, патриот и глубоко верующий человек. Человек, всю жизнь радеющий за своё Отечество.

Именем святого были названы многие великие деятели Александры, такие как Суворов, Пушкин, Бородин.

В 2008 году россияне принимали участие во всероссийском голосовании на выбор личности – символа нации. Победил древнерусский князь Александр Невский. Почему именно он стал символом для многих современных россиян?

Всё это побудило меня рассказать о жизни моего святого и интересных фактах, связанных с ним.

Цель: способствовать формированию духовно-нравственных ценностей личности посредством знакомства с жизнью святого благоверного князя Александра Невского.

Задачи:

- изучить жизнеописание святого благоверного князя Александра;

- отобрать наиболее значимые факты жития, повествующие о его княжении;

- сделать выводы о том, что сделал для России Александр Невский, об актуальности личности святого;

- рассказать одноклассникам о человеке, народная любовь к которому способна передаваться потомкам через века и тысячелетия.

Детские годы.

30 мая 1219 года в городе Переславле родился мальчик. Его назвали в честь Александра Македонского. Небесным покровителем же был архистратиг Михаил. Отец Александра Ярославича, великий князь Ярослав Всеволодович, по отзывам его современников, был кроткий, милостивый, благочестивый, всеми любимый князь. Мать благоверного Александра, благоверная княгиня Феодосия, своим благочестием и подвижничеством ещё при жизни своей приобрела и от современников имя святой княгини. Под надзором благочестивых, нежно любивших его родителей и проходили детские годы жизни благоверного князя Александра. У Александра было 8 братьев, но самым близким был Фёдор.

Господь с детских дней готовил в благоверном князе Александре светильник, горящий верою и добродетелями. По свидетельству древнего описателя, любимым занятием Александра было чтение священных книг, любимым отдыхом – пламенная молитва к Господу, пример которой он постоянно наблюдал в лице своей благочестивой матери. Пением церковных песнопений услаждал он свою душу, постом и воздержанием укреплял и развивал свои телесные силы.

В древнерусской семье детей князей воспитывали в духовных областях, в развитии физических способностей и в дипломатии. Князь Александр в совершенстве усвоил все уроки своих учителей и для своих современников был примером ратной доблести, образцом в знании Евангелия и в решении конфликтов.

Но недолго благоверному князю Александру пришлось жить под родительским кровом и попечением. Богатый в то время Великий Новгород - «вольный» город, сам предписывавший себе законы и порядки, сам выбиравший себе князей и удалявший их, – предложил княжеский стол Ярославу Всеволодовичу. Он принял это предложение; но Ярослав не мог примириться с тем подчинённым положением, в каком находился князь у новгородцев. В 1228 году, разгневавшись на новгородцев за их непокорность, Ярослав Всеволодович удалился в свой Переяславль, оставив в Новгороде на попечение доверенных бояр двух малолетних своих сыновей: Федора и Александра.

5 июня 1233 года совершенно неожиданно скончался старший из княжичей, в то время как шли приготовления к его свадьбе, и благоверный князь Александр остался одиноким в чужом для него городе.

Первое княжение юного Александра. Необычайная «красота» князя.

Нелегко было его положение здесь. С одной стороны, свободолюбивые новгородцы, с другой – отец, который не любил новгородский устрой. Но юный князь справился. Не одним умом и мудрым управлением привлекал к себе умы и сердца новгородцев благоверный князь Александр. Привлекали их к святому князю и его редкие душевные качества, а также, наряду с духовною красотою, необычайная красота телесная, которая поражала всех, кто хоть раз видел благоверного князя.

О том неотразимом впечатлении, которое производил благоверный князь Александр своею внешностью, в древнем его житии сохранилось следующее известие. В Новгород прибыл один из немецких рыцарей по имени Андриаш. Поражённый дивною красотою благоверного князя Александра, он, по возвращении на родину, так передавал свои впечатления: «Я прошёл многие страны, видел много людей, но ни среди царей, ни среди князей я не встретил ни одного, который мог бы сравняться с князем Александром». Такое же впечатление произвёл величественный образ благоверного князя Александра и на страшного завоевателя Руси – Батыя.

Но ещё больше привлекал к себе благоверный князь своею духовною красотою, которая современникам его казалась такою же необычайною, как и красота телесная. «Он был милостив паче меры», – заметил летописец.

Милосердие представляло собою отличительную, наследственную черту в княжеской семье благоверного князя Александра. Ею отличались его родители, Ярослав и Феодосия, ею стяжал себе общую любовь дядя благоверного Александра, великий князь Владимирский Юрий Всеволодович, ее заповедал предок святого Александра, великий князь Киевский Владимир Всеволодович Мономах, великий древнерусский милостивец, привлекавший к себе всех своею щедростью и готовностью помочь каждому лишённому. В благоверном князе несчастия бедного люда вызывали к нему особую жалость. По свидетельству древнего жизнеописания, Александр Ярославич был истинным другом всех нуждающихся и обездоленных, отцом вдовицам и сиротам, питателем нищих и убогих. Памятуя заповедь Спасителя не собирать себе сокровищ на земле, он щедро оделял нуждающихся, и из княжеского дома никто не уходил неудовлетворённым в своей просьбе.

Бывали случаи, когда повод к народным волнениям подавали князья и особенно их бояре и дружинники, не всегда справедливо относившиеся к местному населению. Много заботился благоверный князь Александр о том, чтобы его подчинённые в своих отношениях к населению не подавали никаких поводов к недовольству или жалобам. Мудрые советы давал он своим дружинникам о том, как нужно им пользоваться своею властью. «От Бога, – говорил он, – получили мы власть над людьми Божиими и в страшный день суда Божия должны будем отдать отчёт в пользовании этою властью. Оградив себя страхом Божиим, помня этот день всеобщего воздаяния каждому по делам его, со всею справедливостью производите суды; не смотрите на лица и положения тяжущихся, будьте одинаково внимательны как к богатому, так и к бедному. Наказывая виновных, не будьте жестоки, соразмеряйте милостью наказание. Ничего не делайте под влиянием гнева, раздражения и зависти. Не забывайте нуждающихся, помогайте всем, творите «нещадную» милостыню, чтобы и себе заслужить милость Божию».

Первые бранные победы. Слава на века.

Но не с одними трудными условиями новгородской жизни приходилось иметь дело благоверному князю Александру. В годы его юности Господь ниспослал великое испытание и всей Русской земле. В 1237 г. предводитель татар Батый со своими ордами опустошал одно за другим русские княжества. В русской истории начался тяжёлый период, известный под именем татарского ига. Великокняжеский престол в Киеве занял отец Александра Ярослав Всеволодович.

Благоверный князь Александр предвидел неизбежность борьбы и подготовлялся к ней. В 1239 г. он женился на дочери Полоцкого князя Брячислава, одного из окраинных русских князей, которому ещё больше, чем Новгороду, угрожали католики. В лице своего тестя Александр Ярославич приобрёл надёжного, хотя и не сильного союзника. Венчание князя происходило в Торопце. И как только окончились брачные торжества, князь Александр тотчас принялся за важное дело – построение крепостей на реке Шелони. Но неприятель не дал закончить эти подготовительные работы по укреплению новгородско-псковских границ. Через четыре года после Батыева нашествия началась упорная борьба с западным врагом, не прекращавшаяся в продолжение почти всей жизни благоверного князя Александра Ярославича.

Две битвы – Невская, со шведами на Неве в июле 1240 года, и Ледовое побоище, с немцами на Чудском озере в апреле 1242, – принесли молодому князю славу на века. Святая Русь навсегда сохранила за благоверным князем Александром наименование Невского. Далеко разнеслась слава победителя. На берегах Варяжского, Черного и Каспийского морей, в Риме и в далекой Азии, замечает современник-биограф благоверного князя, передавали о славных победах Александра Ярославича. Страшились враги новых завоеваний русского князя.

Но благоверный князь Александр не хотел завоеваний. Окончив свое славное дело, освободив Новгород и Псков от угрожавшей им беды, он уехал в свой Переяславль. Немцы же просили о заключении мира и о размене пленниками. Они отказывались от всех своих завоеваний, готовы были уступить новгородцам часть своих пограничных к Новгородской земле владений, только бы склонить новгородцев к миру; и мир был заключен «на всей новгородской воле», то есть на тех условиях, которые предложили сами новгородцы.

Закончилась борьба со шведами и немцами.

Для русских Невская и Чудская победы имели огромное значение. Теперь не страшна была угроза иноземцев завладеть окраинными русскими городами, подчинить их своей власти и принудить русских людей переменить на католичество святую православную веру. Сам Бог рассудил вековой спор, оградил наше Отечество от козней латинян, указал предел распространению немецкого владычества, мощною рукою Своего угодника, благоверного князя Александра, грозно предостерег не вторгаться в чужие пределы и не посягать на русскую святыню – православную веру.

Победы над литовцами

Два сильных западных врага были побеждены и не казались уже столь грозными, как это было раньше. Но появился новый, правда не столь опасный, зато более свирепый враг – литовцы, от опустошительных набегов которых страдали юго-западные границы Новгородских и Псковских владений. Защитником и здесь явился благоверный князь Александр. Литовцы начали, как говорит современник этих событий – летописец, бояться имени князя Александра, но не хотели прекратить своих хищнических набегов.

В 1245 г. они опустошили окрестности Торжка и Бежецка и с захваченною добычею и пленниками собирались уже возвратиться на родину. Но под стенами Торопца были настигнуты соединенными силами новоторжцев, тверичей и дмитровцев и, потерпев поражение в открытом поле, засели в Торопце. Тогда на защиту древнего Торопца, удела князя Мстислава Мстиславича Удалого, поспешил благоверный князь Александр со своею небольшою дружиною и новгородцами. В первый же день осады Торопец был взят войсками благоверного князя. Литовцы бросились бежать из города, но были настигнуты дружиною Александра Ярославича и дорого расплатились за свои набеги. Восемь предводителей их пало в битве; оставшиеся в живых, побросав награбленную добычу, спаслись бегством. Но благоверный князь Александр настиг беглецов и истребил их всех до последнего человека. Затем двинулся на литовцев, уже в их владения, разбил новое их ополчение близ Усвята и навел такой страх на врагов, что они долгое время не осмеливались нападать на русские владения.

Так доблестно охранял свой северо-западный удел благоверный князь Александр Ярославич. Своею необыкновенною храбростью и воинскими дарованиями он сумел даже в такое тяжелое для древней Руси время, как первые годы татарского ига, не только защитить древнерусские северо-западные области, но и совершенно обезопасить их и в то же время доказать западному врагу, что и сраженная татарами Русь в состоянии защитить свою самостоятельность и свою веру.

Князь Александр в Орде

В 1246 году мученически скончался в Орде отец князя Александра – великий князь Владимирский Ярослав Всеволодович. По древнерусскому порядку право на великокняжеский престол принадлежало брату покойного князя – Святославу Всеволодовичу. Но теперь верховная власть и право раздавать княжеские столы принадлежали татарам, и, чтобы получить утверждение хана, Святослав должен был лично побывать в Орде. В том же году направились в Орду на поклон хану и племянники Святослава – Андрей и Александр Ярославичи.

Слух о храбром новгородском князе и о его знаменитых победах достиг и до хана. Батый хотел видеть благоверного князя, о котором так много говорили, и потребовал от него немедленно явиться в Орду. «Мне Бог покорил многие народы, ужели ты один не хочешь покориться? Если хочешь сберечь свою землю, приходи ко мне на поклон», – велел передать Александру Ярославичу Батый. Нельзя было ослушаться этого приказания грозного властелина, и благоверный князь напутствованный святыми дарами и благословением архиепископа направился из Новгорода в Орду.

Когда благоверный князь прибыл в Орду и когда, перед представлением хану, ему велели исполнить обычные у татар обряды, он отказался исполнить это приказание. «Я христианин, – сказал он, – и мне не подобает кланяться твари. Я поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу единому, в Троице славимому, создавшему небо, землю и все, что в них». Спокойный, твердый ответ святого князя поразил придворных хана; но еще более они были удивлены, когда Батый, услышав о нежелании Александра Ярославича исполнить татарские обряды, вместо обычного в таких случаях распоряжения «Смерть ослушнику», приказал не принуждать более святого и поскорее привести его к нему. «Царь, – обратился к хану благоверный князь, преклоняясь перед ним, – я кланяюсь тебе, потому что Бог почтил тебя царством, но твари я не стану кланяться. Я служу единому Богу, Его чту и Ему поклоняюсь». Батый долго любовался прекрасным, мужественным лицом Александра Ярославича и, наконец, обратившись к окружавшим его придворным, сказал: «Правду мне говорили о нем: нет князя ему равного».

Князь Александр был милостиво принят и повелителем Азии и некоторое время прожил в столице монголов, внимательно изучая характер этих властителей Руси. Только в 1250 г. Александр Ярославич и его брат Андрей вернулись на Русь. Хан дал Андрею великокняжеский престол, а за Александром Ярославичем оставил Киев и Новгород. Но Киев, древнейшая столица Руси, после татарского разгрома представлял собою одни развалины. Население Киевской области разбежалось от татар. Александру Ярославичу здесь нечего было делать, и потому, пробыв несколько времени во Владимире, он вернулся в Великий Новгород.

Подвижническое служение родине

С этого времени и начинается подвижническое служение благоверного князя родине, все свои силы посвятившего на то, чтобы облегчить тяжесть татарского ига.

Александр Ярославич не щадил средств своей княжеской казны на выкуп пленных, которых массами уводили татары в Орду. Заботился он и о том, чтобы остававшиеся в плену не лишены были главного утешения в своем горе – молитвы и богослужения. Вместе с митрополитом Кириллом он выхлопотал у хана разрешение на устройство в столице Орды – Сарае – русской епархии.

Но не одни пленники нуждались в заботах благоверного князя. После Неврюева нашествия Северо-восточная Русь снова была опустошена, и благоверный князь Александр спешил восстановить разрушенные храмы, собрать разбежавшихся людей, помочь им устроиться на разоренных пепелищах. Как отец, замечает современник святого князя, заботился он о народе; и благодаря этим заботам в великом княжестве мало-помалу устанавливались спокойствие и порядок. Благоверный князь хотел не только успокоить население, но и облегчить его тяжелое положение, ослабить, сколько возможно, самое иго татарское.

Не изменив русского государственного строя, сохранив неприкосновенными святую веру и церковное устройство, татары обложили за это Русь тяжелою данью. Они брали все лучшее и ценное и в своих требованиях не соображались с тем, в состоянии ли их данники платить налоги в том размере, в каком от них требовали. Татары брали поголовную дань, не различая богатых и бедных; несостоятельных данников они без всякой жалости забирали в Орду и обращали в рабство.

В 1257 г., с целью точнее определить доходы, какие можно получать с Руси, татары прислали своих чиновников исчислить всех русских людей. Великий князь хорошо понимал, что как бы ни была тяжела эта мера, необходимо подчиниться, чтобы не вызвать сопротивлением еще худшего со стороны татар. И более двух лет он смог удерживать народ от выступлений и мятежа, даже сына своего Василия Александровича лишил новгородского княжения и отправил в Суздальскую Русь.

Но снова на Руси начались волнения против татарских сборщиков дани, угрожавшие перейти в открытый мятеж и охватить почти все города северо-восточной Руси. И снова нужно было великому князю поспешить в Орду – предотвратить от Руси грядущую беду. Тяжелый подвиг предстоял благоверному князю.

В 1262 г. начались враждебные столкновения с немцами. Великий князь готовился к походу на немцев, но мятеж против татар побудил его поспешить в Орду. Русское войско под начальством брата великого князя, Ярослава, и сына его, князя Димитрия Александровича, и на этот раз одержало ряд блестящих побед: был взят город Юрьев, древний русский город, строение великого князя Ярослава Мудрого, и с большою добычею и множеством пленников войско вернулось в Новгород.

Между тем благоверный великий князь Александр благополучно доехал до Орды, и Господь помог ему умилостивить раздраженного хана. Последний не только простил русских за избиение татарских сборщиков, но, по ходатайству святого князя Александра, дал им и новую милость – освободил от тяжелой обязанности нести военную службу в татарских полках.

Благоверный князь спешил возвратиться на родину с радостною вестью. Но этой радостной вести не удалось услышать русским людям из уст самого князя. Это был уже последний подвиг благоверного князя. Утомленный трудностью пути и тревогами, какие пришлось ему испытать, благоверный князь Александр Ярославич на обратном пути из Орды в Городце опасно занемог. Предчувствуя блаженную свою кончину, он созвал своих спутников и обратился к ним с последнею прощальною беседою, которая у всех вызвала горькие слезы при мысли о предстоящей утрате. Затем благоверный князь призвал к себе игумена и принял иноческое пострижение, заменив свое княжеское имя иноческим – Алексий. Приняв Св. Тайны и простившись с окружавшими его иноками, благоверный князь-инок тихо отошел в вечные обители, предал свою чистую душу Господу, Которому так пламенно послужил в земной своей жизни. Это было 14 ноября 1263 г. Он скончался во цвете лет, не имея еще 45 лет от роду.

Какую глубокую скорбь вызвала кончина благоверного князя, можно судить по словам современника святого князя, которыми он начинает описание его кончины. «Горе тебе, бедный человек! Как ты можешь описать кончину своего господина! Как зеницы твои не выпадут из глаз вместе со слезами! Как сердце не разорвется от горькой печали! Отца человек может забыть, но доброго господина не может; если бы можно было, с ним лег бы и в гроб». Плач народа покрывал все: по словам современника, казалось, что от стонов и крика могла потрястись земля.

Раку с телом благоверного князя, погребли его в монастырском храме Рождества Пресвятой Богородицы во Владимире.

26 февраля 1547 года Александр Невский причислен к лику святых.

В 1724 году Петр I основал в Петербурге монастырь в честь своего великого соотечественника, в который были перенесены мощи святого.

Заключение

Что же сделал для России Александр Невский?

1. Он сохранил для России северо-западные земли.

2. Сберёг русские земли от нескольких карательных нашествий монголов, которые обязательно бы случились, если бы не политика Александра внутри русских земель и не его богатые подношения монгольским ханам.

3. Сохранил для России православную веру, не дал в трудное для Руси время вспыхнуть религиозной войне.

4. Сохранил национальную культуру.

Почему же актуален Александр Невский сегодня?

1. Сейчас Россия переживает «переходный» период. Изжила себя коммунистическая идеология, а новая пока не сформировалась. В такие периоды люди ищут на что «опереться» в своих взглядах на жизнь. Они обращаются к истории и ищут в ней людей, которые бы выражали их мировоззрение. Для многих таким человеком стал Александр Невский.

2. Александр Ярославич – яркий пример правителя, радеющего за своё Отечество, а не за свои корыстные цели. Такие правители нужны народу во все времена.

3. Александр Невский – «святой». После многих лет гонения стала возрождаться Русская православная церковь. Люди начали вспоминать и почитать своих «святых». Но к Александру Невскому относились уважительно и в советский период. Таким образом, он стал связующим звеном между советской эпохой и «новой» Россией.

4. Князь Александр стал примером для полководцев и дипломатов. Люди, не знающие приемов ведения военных действий и приёмов ведения переговоров Александра Невского, неизбежно будут «изобретать велосипед».

5. Александр Невский – это князь, которого уважали даже враги. Это достопримечательный факт: ведь потомки многих его врагов сейчас являются полноправными гражданами РФ.

6. Ну, и наконец, народ любил князя Александра Невского, а такая любовь способна передаваться потомкам через века и тысячелетия, пока люди хранят о человеке добрую память.

Список литературы

Борисов Н.С. Русские полководцы XIII –XVI веков.- М., «Просвещение», 1993.

Меркин Г.С. Литература 8 класс. – М.: ООО «Русское слово – ученик», 2018

Святитель Дмитрий Ростовский «Жития святых». Житие святого благоверного князя Александра Невского. – https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/719

https://pravoslavie.ru/134023.html

https://obrazovanie.guru/istoriya/biografiya-aleksandra-nevskogo.html

https://istoriarusi.ru/

Приложения

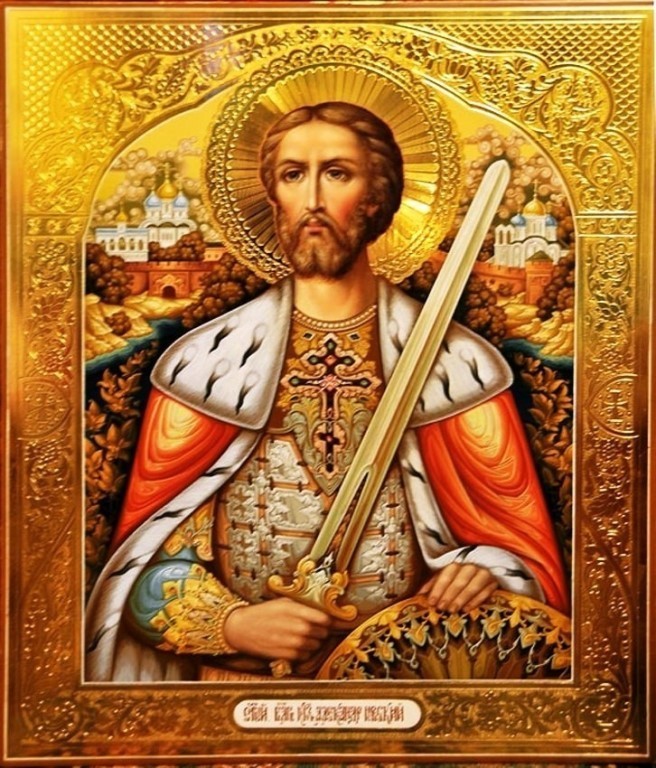

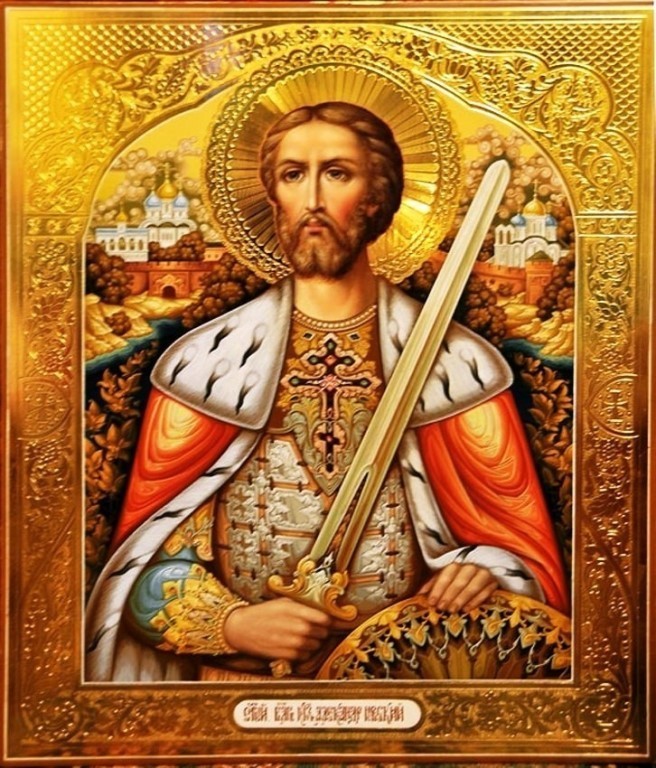

Иконописный образ святого князя Александра Невского

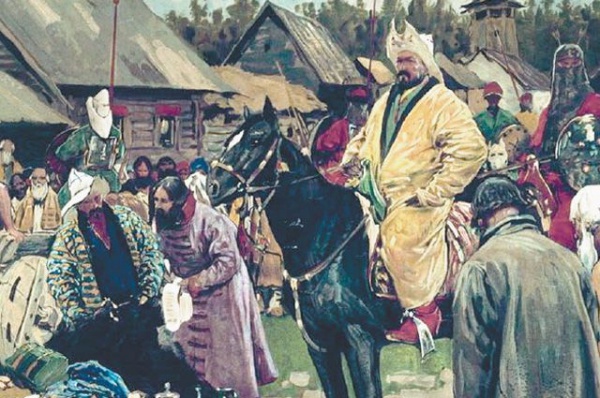

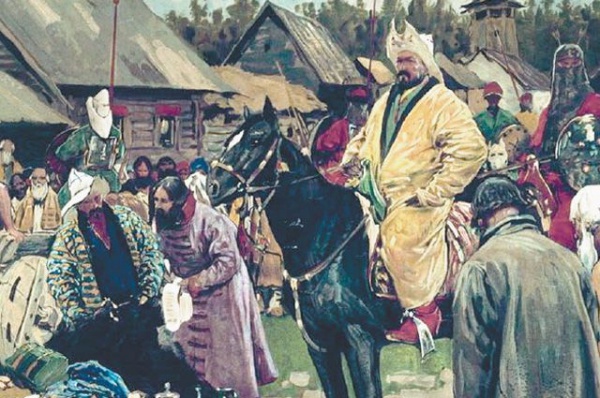

Татары в Новгороде

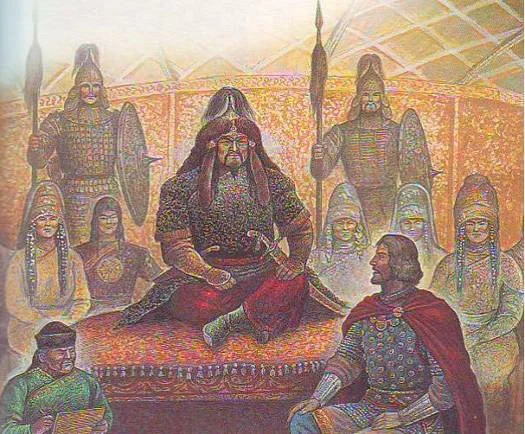

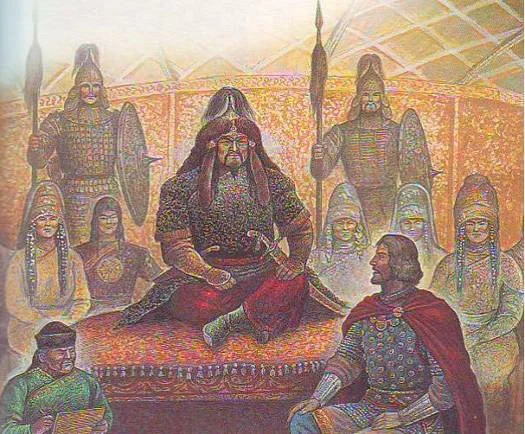

Хан Батый назначает Александра Ярославовича Невского Киевским князем

1248 г.

Кончина Александра Невского

Памятник князю Александру Невскому во Пскове

8