МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ СЕЛА ДОЛГОРУКОВО

Название номинации:

Мониторинг экологического состояния реки Снова

Долгоруковского района Липецкой области

Выполнила:

Митина Алина, 10 класс,

Самсонова Варвара, 9 класс

МБОУ лицей с. Долгоруково

Руководители:

Антонова Вера Андреевна,

учитель географии

Дерюгина Наталья Александровна,

учитель химии.

.

2021 год

Оглавление

Введение 3

Глава 1. Химический состав природных вод 4

Глава 2. Мониторинг экологического состояния реки Снова 5

2.1. Характеристика объекта исследования 5

2.2. Методика исследования 5

2.3. Результаты работы и выводы 9

Заключение 13

Список литературы и интернет-источников 14

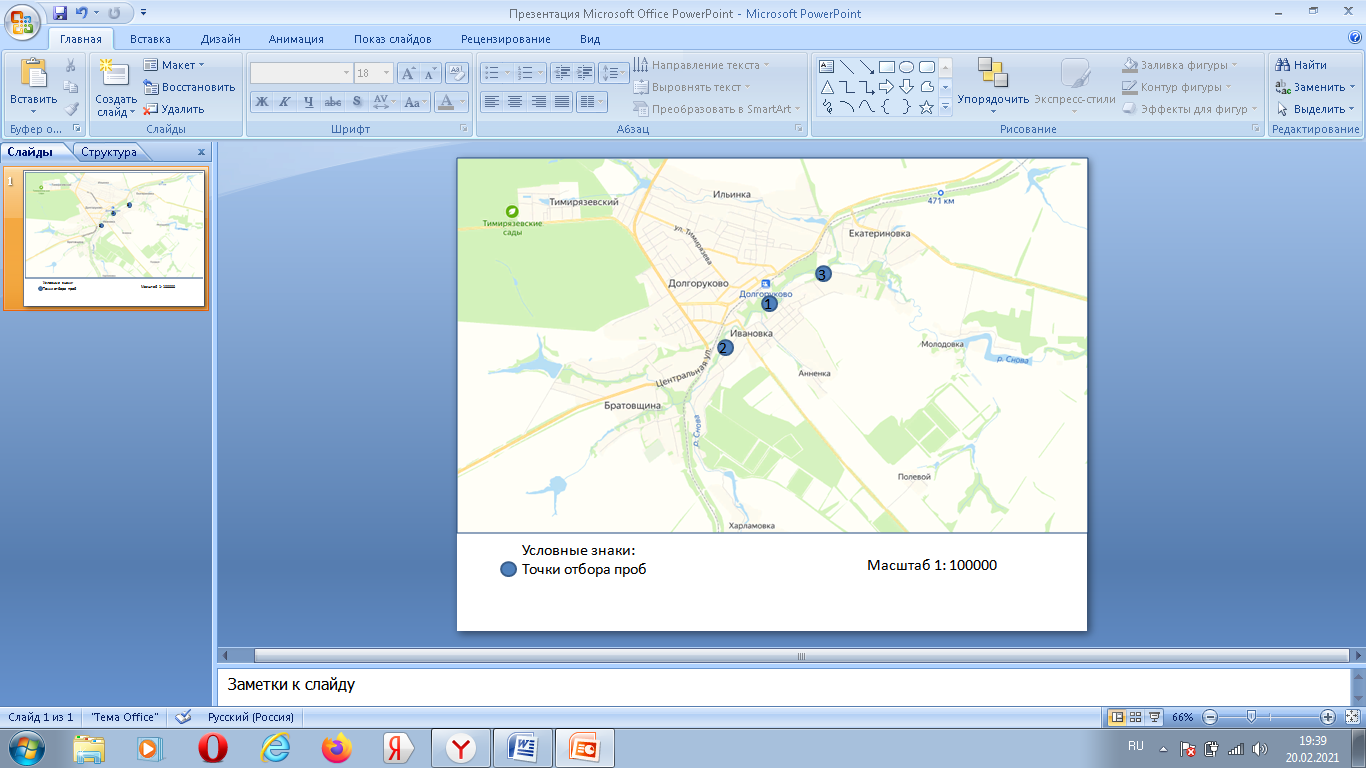

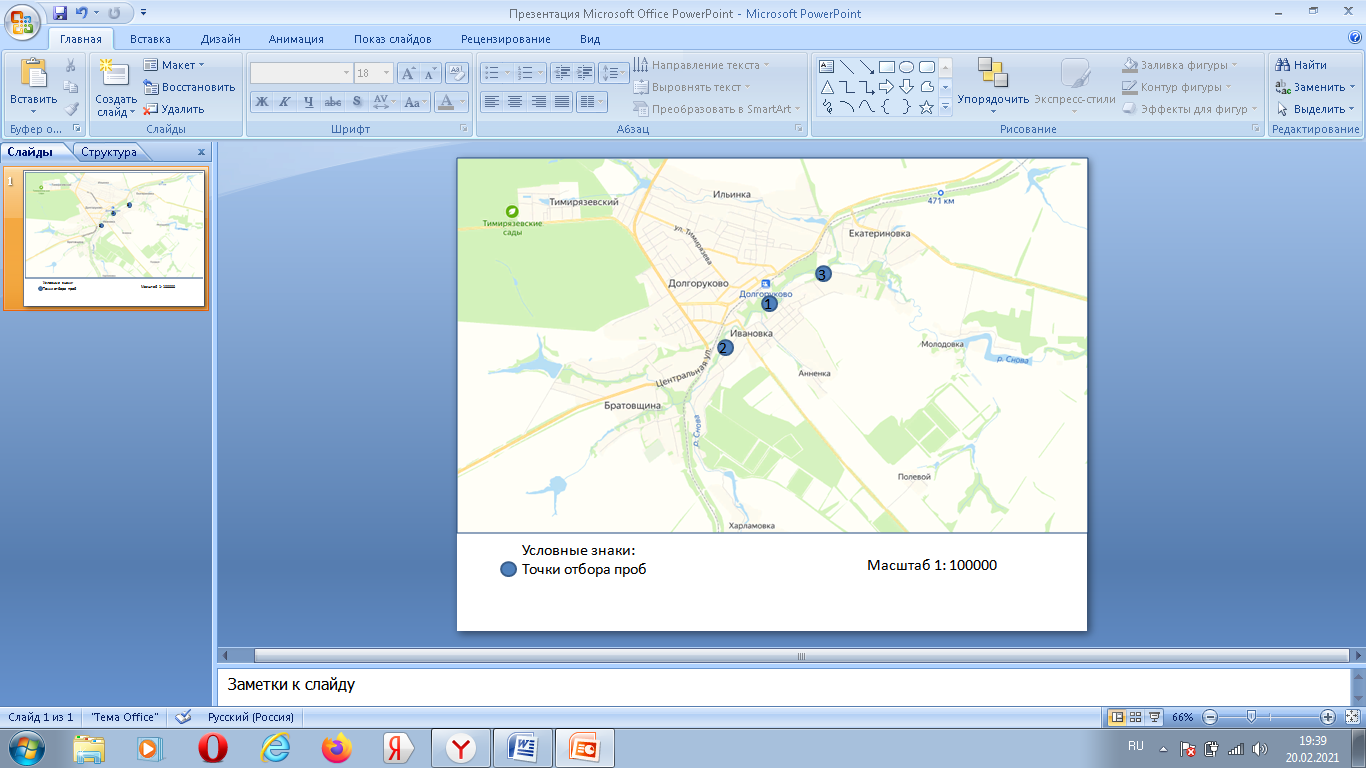

Приложение 1. Точки отбора проб воды 15

Приложение 2. Сравнение растительного покрова изучаемых участков

Реки Снова 16

Приложение 3. Фото изучаемой территории 18

Приложение 4. Влияние человека на водоём 19

Приложение 5. Береговая растительность реки Снова 20

Приложение 6. Характер и интенсивность запаха воды

естественного происхождения 21

Приложение 7. Забор пробы воды 22

Приложение 8. Определение содержания хлоридов 21

Приложение 9. Определение цветности воды и рН среды 23

Приложение 10. Определение жесткости воды 24

Приложение 11. Определение хлоридов 25

Приложение 12. Определение сульфатов 26

Приложение 13. Определение свинца и ионов меди 27

Приложение 14. Определение ионов железа 28

Приложение 15. Сравнение органолептических показателей проб

воды реки Снова 2020/ 2021 годов. 29

Приложение 16. Сравнение химических показателей проб воды

реки Снова 2020/2021 годов. 30

Введение

В настоящее время проблема пресной воды это одна из проблем мирового сообщества. Известный западногерманский гидробиолог Гаис Либман в своей книге «Планета на пути к смерти» пишет: «Основа для выживания на нашей планете – чистая, пригодная для питья вода, она важнее для человечества, чем всякие чудеса техники – скажем, огромный авиалайнер, за несколько часов пересекающий воздушное пространство над океаном». Значение воды люди поняли уже много тысячелетий назад. Первые законы о воде были разработаны у шумеров за 400 лет до нашей эры. К сожалению, эта проблема со временем становится всё более актуальной[1].

Актуальность.В окрестностях нашего с. Долгоруково протекает река Снова, являющаяся правым притоком реки Дон. Она протекает через ряд населённых пунктов и сельскохозяйственные угодья. Состояние притока удручающее. Река сильно засорена бытовым мусором, сушняком и загрязнена стоками с полей. Многие годы в реку сбрасывались промышленные стоки молочного завода с. Долгоруково. В настоящее время молочный завод не функционирует и загрязнение реки уменьшилось. Местное население использует воду реки в хозяйственных целях.

Проблема: изменилось ли экологическое состояние реки Снова за прошедший год в результате уменьшения антропогенной нагрузки на водоём?

Гипотеза: снижение антропогенной нагрузки в бассейне реки Снова может привести к улучшению экологической ситуации в данном водоёме.

Цель: провести комплексную оценку качества воды реки Снова и сравнить эти показатели с данными прошлого года.

Задачи:

-

Изучить литературу по изучаемой проблеме.

-

Определить пункты отбора проб, характеризующих влияние основных негативных и позитивных факторов.

-

Отобрать пробы воды из реки Снова в трёх контрольных точках: до населённого пункта, в населённом пункте и после населённого пункта.

-

Определить и сравнить органолептические и химические показатели воды в школьной лаборатории из данных точек.

-

Сравнить органолептические и химические показатели воды отобранных проб с показателями проб, взятых год назад.

Объект исследования – вода реки Снова;

Предмет исследования – изучениефизико-химических показателей воды реки Снова;

Методы исследования:

-

изучение литературных источников;

-

физико-географическое картографирование;

-

проведение гидрофизических и гидрохимических анализов;

-

анализ полученной информации;

-

сравнение полученных данных.

Значение результатов исследования: - научное значение – осуществление мониторинга за состоянием речных вод; - практическое значение – использование результатов исследования на уроках биологии, химии, географии, на внеклассных мероприятиях.

Работа проводилась в три этапа:

- первый этап: теоретическая подготовка к проведению работы;

- второй этап: полевые исследования (проводился в природе);

- третий этап: в химической лаборатории нашей школы.

Исследование проводится в августа 2020 года по настоящее время.

Глава 1. Химический состав природных вод.

Вода в океане соленая, причем большая ее часть (более 1 млрд. кубических километров) сохраняет постоянную соленость около 3,5%. Подземные воды бывают солеными, солоноватыми (меньшей солености) и пресными.

В природных условиях вода всегда содержит то или иное количество примесей, и растворяя также и газы. Даже из свежевыпавшей дождевой воды можно выделить несколько десятков миллиграммов различных растворенных в ней веществ на каждый литр объема. В природных условиях вода не может сохранить «химическую чистоту». Постоянно соприкасаясь со всевозможными веществами, она фактически всегда представляет собой раствор различного, зачастую очень сложного свойства. В пресной воде содержание растворенных веществ обычно превышает 1 г/л. От нескольких единиц до десятков граммов на литр колеблется содержание солей в морской воде. Например, в Балтийском море - 5 г/л, в Чёрном - 18, а в Красном море - даже 41 г/л.Солевой состав морской воды в основном на 89% слагается из хлоридов

(преимущественно хлорида натрия, калия и кальция), 10% приходится на сульфаты (натрия, калия, магния) и 1% - на карбонаты (натрия, кальция) и другие соли.

Пресные воды содержат обычно больше всего - до 80% карбонатов (натрия и кальция), около 13% сульфатов (натрия, калия, магния) и 7% хлоридов (натрия и кальция) [1].

Из ионов щелочных металлов в природных водоемах в наибольших количествах находится ион натрия, который является характерным ионом сильноминерализованных вод морей и океанов. Ионы кальция и магния в маломинерализованных водах занимают первое место. Основным источником ионов кальция является известняки, а магния - доломиты (MgCO3, CaCO3). Соединения железа очень часто встречаются в природных водах.

Ионы водорода в природной воде обусловлены диссоциацией угольной кислоты. Большинство природных вод имеют pH в пределах 6,5 - 8,5. Для поверхностных вод в связи с меньшим содержанием в них углекислоты pH обычно выше, чем для подземных.

Соединения азота в природной воде представлены ионами аммония, нитритными, нитратными ионами за счет разложения органических веществ животного и растительного происхождения. Ионы аммония, кроме того, попадают в водоемы со сточными промышленными водами.

Глава 2. Мониторинг экологического состояния реки Снова

2.1 Характеристика реки Снова.

По территории Липецкой области протекает 127 малых рек, которые в основном относятся к бассейну реки Дон. Реки области относятся к восточно – европейскому типу рек со смешанным, преимущественно снеговым питанием. По режиму они являются рекам с весенним половодьем.

Река Снова относится к малым рекам. Её протяженность – 74 км. Является правым притоком Дона, впадает в реку Дон южнее с. Ксизово. Площадь водосбора 1770 км2. Имеет 7 притоков, среди которых самыми крупными являются Кобылья Снова и Ломовечик. Исток реки расположен в 5 км южнее с. Долгоруково у д. Харламовка. Река протекает через Долгоруковский и Задонский районы Липецкой области. На берегах этой реки расположены следующие населённые пункты Долгоруковского района: Ивановка, Долгоруково, Молодовка, Царёвка, Жерновное, Гринёвка и др.Питание реки снеговое, дождевое, родниковое. Ледостав в ноябре – декабре, держится около 140 дней, вскрывается в марте – апреле. Русло реки очень извилистое и достаточно широкое на всём её протяжении. Течение спокойное, равнинное. РекаСнова используется только местным населением для хозяйственных нужд, а вот река Дон имеет рыбохозяйственное значение.

2.2 Методика исследований.

I этап работы (теоретический).

Мы изучили литературу по рассматриваемой проблеме, познакомилась с методикой проведения работы. Исследование проводилось в пределах водоохраной зоны. Минимальная ширина водоохранных зон устанавливается в зависимости от протяжённости реки от истока: до 10 км – 15 метров; от 11 до 50 км – 100 метров; от 51 до 100 км – 200 метров. Водоохранная зона для нашей реки – 200 метров.

II этап: полевые исследования (проводился в природе).

На данном этапе выполнялись следующие измерения:

1.Определение ширины и глубины водоёма, описание характера грунта на берегу и на дне объекта, определение степени и характера загрязнённости исследуемой зоны.

Ширина водоёма определялась по мосту с помощью рулетки.

Глубина водоёма определялась с помощью верёвки с грузом. Верёвка с помощью узлов разделена на деления длинной 1 метр. Груз на верёвке опускали в водоём до тех пор, пока он не опустился на дно. Глубину определили по длине намоченной верёвки.

Характер грунта определялся визуально (илистый, песчаный, глинистый, каменистый и т. д.). Степень и характер загрязнённости водоёма оценивался так же визуально. Участники работы просто подсчитали количество мусора в водоёме на данной территории.

2. Определение видового состава растительности прибрежной зоны и водоёма. Эта работа проводилась с помощью определителей высшей растительности. На берегу водоёма была размечается площадка размером

10 на 10 метров. В пределах этой площади определяется видовой состав растительности прибрежной зоны. Если в этом квадрате присутствуют древесные растения, то необходимо не только определить их видовую принадлежность, но подсчитать их количество. Результаты заносятся в таблицу:

| Название растения | Количество на площадке 10* 10 метров (для деревьев и кустарников) |

|

|

|

| Вывод о состоянии растительного покрова |

3. Так же необходимо определить источники загрязнения природного объекта. Это могут быть близко расположенные фермы, поля, личные подворья, автомобильные дороги, скотомогильники и многое другое. Для этого необходимо провести описание прилегающей местности (лес, пойменный луг, сельскохозяйственное угодье, пастбище, населённый пункт и т. д.).

4. Определение видового состава животных водоёма и прибрежных территорий. Для этого на берегу водоёма участники внимательно рассматривали поверхность водоёма, водной растительности и определяли увиденных насекомых. С помощью определителя определялись насекомые прибрежной зоны.

5. Отбор проб воды для химического анализа, который в дальнейшем проводили в школьной лаборатории. Кроме того проводили определение наличия или отсутствия на поверхности воды плёнки нефтепродуктов, пены, мусора.

III этап (проводился в лаборатории).

«Определение органолептических показателей воды».

1.Цвет.

При загрязнении воды стоками промышленных предприятий она может иметь окраску, не свойственную цветности природных вод. Для определения цветности воды нужны стеклянный сосуд и лист белой бумаги. В сосуд наливали исследуемую воду и на белом фоне бумаги определяли цвет воды.

2.Прозрачность.

Для определения прозрачности воды использовали прозрачный мерный цилиндр с плоским дном. В него наливали воду, подкладывали под цилиндр на расстоянии 4 см от его дна лист бумаги с текстом, высота букв которого 0,5 мм, и сливали воду до тех пор, пока сверху через слой воды не стал, виден этот шрифт. Измерили высоту столба оставшейся воды линейкой и выразили степень прозрачности в сантиметрах. При прозрачности воды менее 3 см водопотребление ограничивается.

3.Запах.

Запах воды обусловлен наличием в ней пахнущих веществ, которые попадают в неё естественным путём и со сточными водами. Определение основано на органолептическом исследовании характера и интенсивности запахов воды при 20 и 60 градусах. Характер и интенсивность запаха определяли с помощью таблиц.

«Определение качества воды методами химического анализа.

1.Водородный показатель.

Значение рН воды водоёмов хозяйственного, питьевого, культурно – бытового назначения регламентируются в пределах 6,5 – 8,5.

Значение рН определялся следующим способом.

А).рН определяли с помощью универсальной индикаторной бумаги, сравнивая её окраску со шкалой. 2). Жёсткость воды.

Различают общую, временную и постоянную жёсткость воды. Общая жёсткость обусловлена присутствием растворимых соединений кальция и магния в воде. Временная жёсткость называется устранимой или карбонатной. Она обусловлена присутствием гидрокарбонатов кальция и магния. Постоянная (некарбонатная) жёсткость обусловлена присутствием других растворимых солей кальция и магния.

При жёсткости до 4 ммольэкв/л вода считается мягкой, 4 – 8 ммольэкв /л – средней жёсткости, от 8-12 ммольэкв/л – жёсткой, более 12 ммольэкв /л – очень жёсткой.

Мы провели расчёты концентраций карбонат- и гидрокарбонат – ионов.

А). Определение концентрации карбонат – ионов.

В склянку налили 10 мл исследуемой воды, добавили 5 – 6 капель фенолфталеина. Если окраска не изменится, то считается, что карбонат – ионы в пробе отсутствуют.

В случае возникновения розовой окраски титруют 0,05 н раствором соляной кислоты до обесцвечивания пробы. Концентрацию карбонат ионов рассчитывают по формуле:

Ск = V (HCl) * 0,05 * 60 * 1000 = V(HCl)*300;

10

Где Ск – концентрация карбонат – ионов, мг/л; V (HCl) – объём соляной кислоты, израсходованной на титрование, мл.

Затем в той же пробе определили концентрацию гидрокарбонат – ионов. К пробе добавили 2 капли метилового оранжевого. При этом проба приобрела жёлтую окраску. Титровали пробу 0,05 Н раствором соляной кислоты до перехода жёлтой окраски в розовую. Концентрацию гидрокарбонатов рассчитывали по формуле:

Сгк = V(HCl)* 0,05*61*1000 = V(HCl) * 305;

10

Где Сгк – концентрация гидрокарбонат – ионов, мг/л; V(HCl) – объём соляной кислоты, израсходованной на титрование, мл.

Карбонатную жёсткость Жк, рассчитывали, суммируя значения концентраций карбонат и гидрокарбонат – ионов по формуле:

Жк = Ск * 0,0333 + Сгк * 0,0164.

3. Определение хлоридов.

Концентрация хлоридов в источниках, используемых человеком не должна превышать 350 мг/л.

Качественное определение хлоридов с приближённой количественной оценкой проводили следующим образом: в пробирку прилили 5 мл исследуемой воды и добавили 3 капли 10 - % раствора нитрата серебра. Приблизительное содержание хлоридов определили по помутнению, пользуясь таблицей.

4. Определение сульфатов.

Качественное определение сульфатов с приближённой качественной оценкой проводили так. В пробирку внесли 10 мл исследуемой воды, 0,5 мл соляной кислоты (1:5) и 2мл 5% - ного раствора хлорида бария, перемешали реактивы. По характеру выпавшего осадка определили ориентировочное содержание сульфатов: при отсутствии мути концентрация сульфат – ионов менее 5 мг/л; при слабой мути, появляющейся не сразу, а через несколько минут – 5 – 10 мг/л; при слабой мути, появляющейся сразу после добавления хлорида бария – 10 – 100 мг/л; сильная, быстро оседающая муть свидетельствует о достаточно большом содержании сульфат – ионов (более 100 мг/л).

5.Определение свинца.

В пробирку с пробой воды внесли 1 мг 50% – ного раствора уксусной кислоты и перемешали. Добавили по 0,5 мл 10% - ного раствора дихромата калия, при наличии ионов свинца выпадает жёлтый осадок хромата свинца. Пробирку встряхнули и через 10 минут приступили к определению. Содержимое пробирки рассматривали сверху на чёрном фоне, верхнюю часть пробирки до уровня жидкости прикрывали со стороны света картоном.

Концентрацию свинца рассчитывают по формуле:

С = __а____

V(мг/л)

Где а – содержание свинца в пробирке в соответствии со шкалой, мг; V – объём взятой на анализ воды в литрах.

6.Обнаружение общего железа.

Предельно допустимая концентрация общего железа в воде составляет 0,3 мг/л.

В пробирку поместили 10 мл исследуемой воды, прибавили 1 каплю концентрированной азотной кислоты, несколько капель раствора пероксида водорода и примерно 0,5 мл раствора роданида калия. При содержании железа 0,1 мг/л появляется розовое окрашивание, а при более высоком – красное.

7. Определение меди.

ПДК меди в воде составляет 0,1 мг/л.

В фарфоровую чашку поместили 3 мл исследуемой воды, выпарили досуха и нанесли на периферическую часть пятна каплю концентрированного раствора аммиака. Появление интенсивно синей или фиолетовой окраски свидетельствует о присутствии ионов меди.

8. Сравнение результатов анализа физико – химических показателей проб воды реки Снова в 2021 году и результатов анализа таковых проб в 2020 году. Выражение результатов сравнения в виде таблиц.

2.3 Результаты работы.

1. Окраина с. Долгоруково. (Приложение 5)

1.Ширина реки по мосту 12 метров, глубина реки 1,5 метра. Правый берег низкий обрывистый, левый пологий местами заболоченный. По правому берегу расположены дома, левый берег заросший деревьями и кустарниками. Берега не расчищаются, много засохших деревьев, есть мусор (бутылки, упаковки от продуктов питания). Дно водоёма илистое, местами каменистое. (Приложение 6).

Вода в реке немного мутная, присутствует запах тины, на поверхности водоёма за мостом наблюдается плёнка нефтепродуктов.

2. Растительность прибрежной зоны занесена в таблицу (Приложение 2).

3. Антропогенная нагрузка на реку большая. На её правом берегу, на расстоянии 4 метров находится грунтовая дорога, а далее личные подворья. Места отдыха по берегам реки не обнаружены.

4. Видовой состав животных беден. Мы увидели пчёл, черных муравьёв, крапивницу, водомерок, божью коровку семиточечную, перламутровку, стрекозу красотка – девушка.

Химический анализ воды (проводился в школьной химической лаборатории):

Органолептические показатели воды:

А). Окраска: малозаметный серый оттенок

Б). Запах воды: интенсивный запах тины

В). Прозрачность: высота водного столба, при котором свободно читается текст - 21 см.

Химические показатели:

А). Рн среды – 6.

Б). Розовое окрашивание отсутствует, значит, карбонат – ионов нет.

В). Гидрокарбонаты присутствуют – 91,5 мг/л. Результат получен в ходе расчётов, проведённых на основании титрования (на титрование пошло 0,3 мл соляной кислоты). Карбонатная жесткость – 1, 5 мг/л.

Г) Хлориды: при определении хлоридов появилось слабое помутнение. Это

значит, что в пробе воды присутствует от 1 до 10 мг/л хлоридов.

Д). Сульфаты: помутнения нет.

Е). Свинец и медь в пробе воды отсутствуют.

Ж). Ионов железа в пробе нет.

2. Точка за 1 км до села Долгоруково.

1.Ширина реки по мосту 8,5 метров, глубина реки 2,7 метра. Оба берега пологие, заросшие деревьями. Берега не расчищаются, много засохших деревьев, мусора не обнаружено. Дно водоёма илистое. (приложение 8).

Вода в реке прозрачная, присутствует запах тины.

2. Растительность прибрежной зоны занесена в таблицу (Приложение 3).

3. Антропогенная нагрузка на данном участке реки небольшая. Населённый пункт располагается в нескольких километрах от реки. Вдоль реки проходит грунтовая дорога и тропинки. Мест отдыха по берегам реки не обнаружены.

4. Видовой состав животных более разнообразен, чем в других точках. Мы обнаружили ряд беспозвоночных: чёрные муравьи, рыжие муравьи, кузнечик певчий, сверчок полевой, красотка блестящая, комар – пискун, голубянка – икар, сенокосец, бронзовка золотистая, божья коровка семиточечная, медоносные пчёлы. Кроме беспозвоночных можно встретить и ряд позвоночных: пескарь, плотва,лягушка травяная, воробей домовой, воробей полевой.

Химический анализ воды (проводился в школьной химической лаборатории):

Органолептические показатели воды:

А). Окраска: малозаметный серый оттенок

Б). Запах воды: интенсивный запах тины

В). Прозрачность: высота водного столба, при котором свободно читается текст - 24 см.

Химические показатели:

А). Рн среды – 7.

Б). Розовое окрашивание отсутствует, значит, карбонат – ионов нет.

В). Гидрокарбонаты присутствуют – 61 мг/л. Результат получен в ходе расчётов, проведённых на основании титрования (на титрование пошло 0,2 мл соляной кислоты). Карбонатная жесткость – 1, 0004 мг/л.

Г) Хлориды: при определении хлоридов появилось слабое помутнение. Это значит, что в пробе воды присутствует от 1 до 10 мг/л хлоридов.

Д). Сульфаты: помутнения нет.

Е). Свинец и медь в пробе воды отсутствуют.

Ж). При определении ионов железа окрашивание не появилось.

3. Третий участок реки расположен в 1 км после села в Долгоруково (после коммунальных стоков села Долгоруково).

1.Ширина реки по мосту 13 метров, глубина реки 2,1 метра. Оба берега низкие, обрывистые, заросшие деревьями. Берега не расчищаются, много засохших деревьев, мусора не обнаружено. Дно водоёма илистое.

Вода в реке прозрачная, присутствует запах тины.

2. Растительность прибрежной зоны занесена в таблицу (Приложение 4)

3. Антропогенная нагрузка на данном участке реки небольшая. Населённый пункт располагается в нескольких километрах от реки. Вдоль реки проходят тропинки. Мест отдыха по берегам реки не обнаружены.

4. Видовой состав животных невелик. Мы увидели пчёл, черных муравьёв, рыжих муравьёв, голубянку - икар, крапивницу, водомерок, комара – пискуна, сенокосца, бронзовку золотистую.

Химический анализ воды (проводился в школьной химической лаборатории): (приложения 10 – 18)

Органолептические показатели воды:

А). Окраска: малозаметный серый оттенок

Б). Запах воды: интенсивный запах тины

В). Прозрачность: высота водного столба, при котором свободно читается текст - 19 см.

Химические показатели:

А). Рн среды – 6.

Б). Розовое окрашивание отсутствует, значит, карбонат – ионов нет.

В). Гидрокарбонаты присутствуют –91 ,5 мг/л. Результат получен в ходе расчётов, проведённых на основании титрования (на титрование пошло 0,3 мл соляной кислоты). Карбонатная жесткость – 1,5 мг/л.

Г) Хлориды: при определении хлоридов появился сильныйосадок. Это значит, что в пробе воды присутствует от 10 до 50 мг/л хлоридов.

Д). Сульфаты: помутнение не обнаружено.

Е). Свинец и медь в пробе воды отсутствуют.

Ж). При определении ионов железа окрашивание слаборозовое.

4. Сравнение результатов анализа проб воды реки Снова взятых в 2021 году с результатами анализов 2020 года представлено в виде сводной таблицы по каждому изучаемому участку (приложение 19,20).

Выводы.

На основе наших исследований качества воды в школьной лаборатории мы пришли к следующим выводам:

-

по органолептическим показателям все образцы практически одинаковы.

-

За год вода практически не изменила свои показатели, кроме прозрачности. Она увеличилась;

-

Химический состав пробы, взятой за 1 км до с. Долгоруково не изменился.

-

Химический состав пробы, взятой на территории с. Долгоруково изменился. Вода стала более жёсткой. Но при этом не определяются сульфаты и стало меньше хлоридов.Такие же изменения обнаруживаются и в третьей пробе (после с. Долгоруково).

-

Особых изменений в химическом составе проб не произошло, так как влияние человека на реку практически не изменилось. Бытовые стоки всё так же отправляются в реку. Возможно, что изменился их состав и, как следствие, изменились показатели проб.

-

Присутствие в воде железа можно объяснить не только деятельностью человека, но и природными особенностями нашей местности (присутствие сидеритовых руд в известняках евлановско-ливенского горизонта).

Заключение

В России первые законодательные «указы» о борьбе с загрязнением городских водоемов издал Петр I в 1718 и 1720 гг. Один из них запрещал жителям Петербурга бросать мусор в реки, каналы и протоки, другой — «портить» воды Невы. В то время это было особенно важно, так как речная вода использовалась для питья. Но если бы законы о воде соблюдались на протяжении веков, перед нами не стояли бы подобные проблемы. К сожалению, человек всегда относился к природным ресурсам как к чему – то бесконечному. За такое отношение к пресной воде мы уже начали расплачиваться. Угроза её исчезновения с лица Земли сейчас стоит достаточно остро.

Наша работа показала только верхушку айсберга проблем с питьевой водой в нашем районе. Те немногие анализы по качеству воды, которые мы могли провести в нашей школьной лаборатории, показали, что качество воды по некоторым показателям стоит на грани нормы.

Мы не проводили исследование воды на наличие многих металлов, но по данным экологического мониторинга на территории Долгоруковского района отмечаются превышения ПДК по ряду компонентов: железу, марганцу, бору, литию, барию. Причиной повышенного содержания в воде некоторых элементов являются природные геохимические особенности территории. Но также негативное воздействие на поверхностные воды оказывает антропогенная нагрузка на окружающую среду.

Решение проблемы:

- В 2016 начаты работы по строительству линейного объекта – самотечной сети бытовой канализации, протяжённостью более 8 км; предусмотрено строительство очистных сооружений производительностью 1000 м3 (станция Биокс-1000) и канализационной насосной станции.

На основе данных «Липецкгеомониторинга», беседы с экологом Дёшиным Ю. Н. и наших исследований мы внесли свои предложения по сохранению и улучшению состояния реки Снова. Они сводятся к следующему:

-

Организация санитарного контроля качества воды в соответствии с нормативными требованиями.

-

Выполнение исследований по выявлению закономерности распространения нитратного загрязнения, загрязнения тяжёлыми металлами и другими опасными для здоровья человека элементами.

-

При строительстве новых объектов не допускать к осуществлению проекты, предусматривающие сброс неочищенных сточных вод в речную сеть.

-

Канализировать и обеспечить современными очистными сооружениями сёла.

-

Формировать экологическую культуру населения.

Список литературы и интернет-источников

-

Акимова Т.А. Кузьмин А.П. Хаскин В.В. Экология. Природа. Человек. Техника: учебник для вузов – М.: Юнити – Дана, 2001 г.

-

Бухтояров А. П., Васильченко Н. К., Городянская Г. С. и др. Что имеем как храним. - Курган, 1993г.

-

Козлов О. В. Экология и здоровье человека. – Курган: Парус-М, 1994г.

-

Овчинников А. М., Общая гидрогеология, 2 изд., М., 1954 г.

-

Природа Липецкой области и её охрана. Выпуск 13. – Липецк: ООО ПК «Магистраль - Л», 2011. -148 с.

-

Состояние и охрана окружающей среды Липецкой области в 2015 г. Доклад. – Липецк, 2016 – 201 стр.

-

Состояние и охрана окружающей среды Липецкой области в 2011 г. Доклад. – Липецк, 2012 – 264 стр.

-

Состояние и охрана окружающей среды Липецкой области в 2010 г. Доклад. – Липецк, 2011 – 192 стр

-

Степановских А.С. Общая экология. М.-Курган, 1996 г.

-

Стрельникова Т. Д., Пешкова Н. В. Экологические аспекты Липецкого региона (реальности и прогноз): Учебное пособие для учащихся и студентов учебных заведений области. – Липецк: ЛИРО, 2006. – 150 с.

Приложение 1

Точки отбора проб воды

Приложение 2.

Сравнение растительного покрова изучаемых участков реки Снова

| Название растения | Количество на площадке 10* 10 метров (для деревьев и кустарников). Территория с. Долгоруково | Количество на площадке 10* 10 метров (для деревьев и кустарников) 1 км после с. Долгоруково | Количество на площадке 10* 10 метров (для деревьев и кустарников). 1 км до с. Долгоруково |

| 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год |

| Ива ломкая | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |

| Клён американский | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |

| Тополь чёрный | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - |

| Берёза повислая | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |

| Шиповник |

|

|

|

| 2 | 2 |

| Груша дикая |

|

|

|

| 1 | 1 |

| Мать – и – мачеха | + | + | + | + |

|

|

| Крапива двудомная | + | + | + | + | + | + |

| Череда обыкновенная | + | + | + | + | + | + |

| Гравилат речной | + | + | + | + | + | + |

| Тысячелистник обыкновенный | + | + | + | + | + | + |

| Подорожник большой | + | + | + | + | + | + |

| Пырей ползучий | + | + | + | + | + | + |

| Донник желтый | + | + | + |

|

|

|

| Лапчатка гусиная | + | + | + | + | + | + |

| Ромашка непахучая | + | + | + |

|

|

|

| Манжетка обыкновенная | + | + | + |

|

|

|

| Полынь обыкновенная | + | + | + | + | + | + |

| Яснотка белая | + | + | + | + |

|

|

| Лопух большой | + | + | + | + | + | + |

| Мята полевая | + | + | + | + |

|

|

| Ряска малая | + | + | + | + | + | + |

| Роголистник | + | + |

|

|

|

|

| Цикорий обыкновенный |

|

| + | + | + | + |

| Земляника зелёная |

|

|

|

| + |

|

| Вьюнок полевой |

|

|

|

| + |

|

| Лютик едкий |

|

|

|

| + |

|

| Мятлик луговой |

|

|

|

| + |

|

| Одуванчик лекарственный |

|

|

|

| + |

|

| Горец змеиный |

|

|

|

| + |

|

| Щавель конский |

|

|

|

| + |

|

|

| Общее состояние растительного покрова удовлетворительное. 90 % территории занято растительностью. Участки не занятые растительностью возникли по вине человека (грунтовая дорога, тропинки.) | Общее состояние растительного покрова удовлетворительное. 90 % территории занято растительностью. Участки не занятые растительностью возникли по вине человека (грунтовая дорога, тропинки.) | Общее состояние растительного покрова удовлетворительное. 96 % территории занято растительностью. Участки не занятые растительностью возникли по вине человека (тропинки) | Общее состояние растительного покрова удовлетворительное. 96 % территории занято растительностью. Участки не занятые растительностью возникли по вине человека (тропинки) | Общее состояние растительного покрова удовлетворительное. 90 % территории занято растительностью. Участки не занятые растительностью возникли по вине человека (грунтовые дороги) | Общее состояние растительного покрова удовлетворительное. 90 % территории занято растительностью. Участки не занятые растительностью возникли по вине человека (грунтовые дороги) |

Приложение 3.

Фото изучаемых территорий

Приложение 4.

Влияние человека на водоём

Приложение 5.

Береговая растительность реки Снова

Приложение 6.

Характер и интенсивность запаха воды

естественного происхождения.

| Характер запаха | Примерный род запаха |

| Ароматический | Огуречный, цветочный |

| Болотный | Илистый, тинистый |

| Гнилостный | Фекальный, сточной воды |

| Древесный | Мокрой щепы, древесной коры |

| Землистый | Прелый, свежевспаханной земли, глинистый |

| Плесневый | Затхлый, застойный |

| Рыбный | Рыбы, рыбьего жира |

| Сероводородный | Тухлых яиц |

| Травянистый | Скошенной травы, сена |

| Неопределённый | Не подходящий под предыдущие определения |

Интенсивность запаха воды

| Балл | Интенсивность запаха | Качественная характеристика |

| 0 | - | Отсутствие ощутимого запаха |

| 1 | Очень слабая | Запах, не поддающийся обнаружению потребителем, но обнаруживаемый в лаборатории опытным исследователем |

| 2 | Слабая | Запах, не привлекающий внимание потребителя, но обнаруживаемый, если на него обратить внимание |

| 3 | Заметная | Запах, легко обнаруживаемый и дающий повод относиться к воде с неодобрением |

| 4 | Отчётливая | Запах, обращающий на себя внимание и делающий воду непригодной для питья |

| 5 | Очень сильная | Запах настолько сильный, что вода становится непригодной для питья. |

Приложение 7

Забор пробы воды

Приложение 8.

Определение содержания хлоридов.

| Осадок или помутнение | Концентрация хлоридов, мг/л |

| Опалесценция или слабая муть | 1 – 10 |

| Сильная муть | 10 – 50 |

| Образуются хлопья, но осаждаются не сразу | 50 – 100 |

| Белый объёмный осадок | Более 100 |

Приложение 9.

Определение цветности воды и рН среды

Приложение 10

Определение жесткости воды

Приложение 11.

Определение хлоридов

Приложение 12.

Определение сульфатов

Приложение 13.

Определение свинца и ионов меди

Приложение 14

Определение ионов железа

Приложение 15.

Сравнение органолептических показателей проб воды реки Снова 2020/ 2021 годов.

| Показатель | За 1 км до с. Долгоруково | Территория с. Долгоруково | 1 км после с. Долгоруково |

| 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год |

| Окраска | малозаметный серый оттенок | малозаметный серый оттенок | малозаметный серый оттенок | малозаметный серый оттенок | малозаметный серый оттенок | малозаметный серый оттенок |

| Запах | Запах воды: интенсивный запах тины | тинистый | Запах воды: интенсивный запах тины | тинистый | Запах воды: интенсивный запах тины | тинистый |

| Прозрачность | высота водного столба, при котором свободно читается текст - 24 см. | высота водного столба, при котором свободно читается текст - 24 см. | высота водного столба, при котором свободно читается текст - 19 см. | высота водного столба, при котором свободно читается текст - 21 см. | высота водного столба, при котором свободно читается текст - 18 см | высота водного столба, при котором свободно читается текст - 19 см |

Приложение 16

Сравнение химических показателей проб воды реки Снова 2020/2021 годов.

| Показатели | За 1 км до с. Долгоруково | Территория с. Долгоруково | 1 км после с. Долгоруково |

| 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год |

| Водородный показатель | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Карбонатная жесткость | - | - | - | - | - | - |

| Гидрокарбонатная жесткость | 61 мг/л | 61 мг/л | 61мг/л | 91,5 мг/л | 76,25 мг/л | 91,5мг/л |

| Общая жёсткость | 1,0004 мг/л | 1,0004 мг/л | 1,0004 мг/л | 1,5 мг/л | 1,2505 мг/л | 1,5 мг/л |

| Хлориды | Слабое помутнение От 1 до 10 мг/л | Слабое помутнение От 1 до 10 мг/л | Сильное помутнение От 10 до 50 мг/л | Слабое помутнение От 1 до 10 мг/л | Объёмный осадок От 50 до 100 мг/л | Сильное помутнение от 10 до 50 мг/л |

| Сульфаты | Очень слабое помутнение | - | Слабое помутнение | - | Слабое помутнение | - |

| Ионы железа | Окрашивание не появилось. Ионы железа отсутствуют | Окрашивание не появилось. Ионы железа отсутствуют | Слабое розовое окрашивание До 0,1 мг/л | Окрашивание не появилось. Ионы железа отсутствуют | Слабое розовое окрашивание До 0,1 мг/л | Слабое розовое окрашивание До 0,1 мг/л |

| Ионы свинца | - | - | - | - | - | - |

| Ионы меди | - | - | - | - | - | - |

45