Районная научно-практическая конференция учащихся начальных классов «Первые шаги»

Номинация «Биология – животный мир»

Исследовательская работа на тему

«Бурятская порода лошадей»

ФИО автора: Тубшинов С.Р., ученик 2 класса МАОУ «Бургуйская СОШ»

ФИО руководителя: Данзанова Елена Геннадьевна

2020 год

Оглавление

Введение……………………………………………………………………………3

Основная часть…………………………………………………………………….4

Основы теоретического исследования

Из истории о бурятской породе лошадей……………………...4

Характеристика бурятской породы лошади…………………...4

Конская сбруя……………………………………………………5

Практическая часть

Уход за лошадьми бурятской породы…………………………7

«Многофункциональная» лоша………………………………...7

Кумыс – культура бурятского народа…………………………7

Лошадь в буддизме…….………………………………………..8

Опрос жителей села……………………………………………..9

Заключение………………………………………………………………………9

Список использованной литературы…………………………………………..10

Приложение……………………………………………………………………...11

Введение

Конь для бурят- это друг, богатство, оружие, радость и гордость. О конях буряты знают просто все. Любят и ценят буряты коней. Сколько ласковых слов придумано для коня, сколько сказок и легенд, сколько обычаев и традиций связано с конем! Буряты никогда не били и не ругали лошадей. Они были с человеком в радости и в горести, в жару и в холод, отвечая преданностью на любовь и верностью на заботу. Конь - умное и интеллигентное животное, священное для бурята. Он много знает и всё понимает. В бурятском языке больше всего слов, имеющих отношение к лошади. Бурят не мыслил себя без коня. Немыслимы без коня все главные обряды бурятов, будь то рождение ребёнка, свадьба или похороны, все важные события кочевой жизни так или иначе связаны с верным другом человека. Обиходные вещи бурятов часто имеют изображение коня, его копыт. Поэтому конь по праву возглавляет список пяти важнейших животных у бурят.

Бурятские породы лошадей – наиболее приспособленные к нашим условиям лошади, за ними требуется минимум ухода, а разводить очень выгодно.

В исследовательской работе мы дали описание необходимых знаний про эту лошадь: характеристика, использование лошадей, уход за ними, рецепт изготовление кумыса из кобыльего молока, значение бурятской коновязи, значение лошади в буддийском искусстве. Представленная работа пригодится для разведения этой породы лошадей в нашем селе.

Цель исследования: рассказать о бурятской породе лошадей

Задачи исследования:

Изучить по первоисточникам материалы о бурятской породе лошадей;

Дать характеристику бурятской породе лошадей.

Гипотеза: население Бургуя будет разводить бурятскую породу лошадей, если получит достоверные сведения о них.

Методы исследования: изучение первоисточников, электронного учебника по бурятскому языку, опрос, интервью

Основная часть

Основы теоретического исследования

1.1.Из истории о бурятской породе лошади.

В книге Батуева И. Б. «Буряты на рубеже ХIХ-ХХ веков» говорится: «Лошади у бурят относились к местной породе монгольского типа. Они были небольшого роста, но зато очень крепкие и выносливые, хорошо приспособлены к суровым местным условиям, неприхотливы к кормам. Они могли довольствоваться круглый год кормом, который имелся в степи, стойко переносили зимнюю голодовку, очень ослабевали к весне, но зато быстро поправлялись с появлением свежей травы».

В книге Бабуевой В.Д. говорится: «В Бурятии встречаются лошади около 20 мастей. Наиболее типичные из них: хара (вороной), рыжий (зээрдэ), алаг (пегий), бурый (хYрэн), саврасый (хула), соловый (шаргал), чубарый (соохор), сивый (боро). В бурятском языке масти лошадей обозначаются также символами халюун, сагаан, соохор-хара, хYрин хээр, hаарал, буурал, сабидар, хYрин-хара алаг, юбуутай хара (со звёздочкой на лбу), ашагта зээрдэ, халтан боро, уhан хYхэ, YYлэн боро и т.д.

Достоинства коня подчёркивались в песнях, в фольклорных произведениях эпитетами: быстрый (хурдан), ябадалтай (ходкий), агта (отменный), шамбай (сильный), галдан (отличный), арбинтай-далантай (упитанный). Не обойдён вниманием и шаг коня: хатар (рысь), жороо (иноходь), оодор (галоп), дугшалга (мелкая иноходь). Возраст коня определяется по зубам (их 40). По возрасту новорождённый жеребёнок называется унаган, двухлетка – дааган, трёхлетка – гунан. Мерин трёхлетний – Yреэ, кобыла трёхлетняя – шYдэлэн, мерин четырёхлетний – хизаалан, пятилетний – hоёо hунгама морин (именно в 5 лет выпадают первые 6 зубов), жеребец – азарга, кобыла - гYYн. Коня, прожившего свыше 20 лет, называли «жалжагы гутал» (стоптанный башмак).

В давние времена буряты верили, что с рождением сына – баатора (в тот же час и минуту) рождается и аргамак, предназначенный для него: «баатарай тYрэхэдэ, хYлэг тYрэдэг».

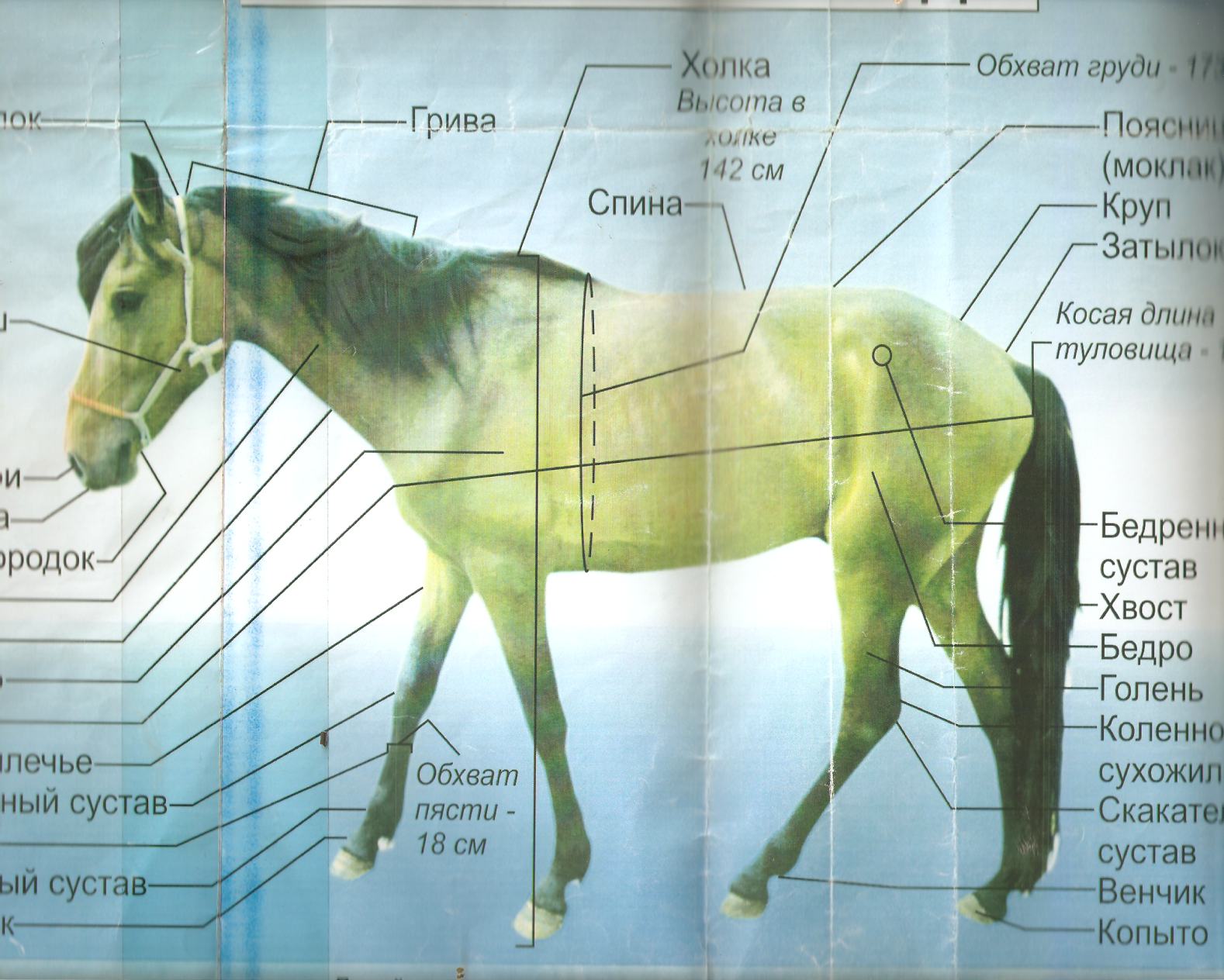

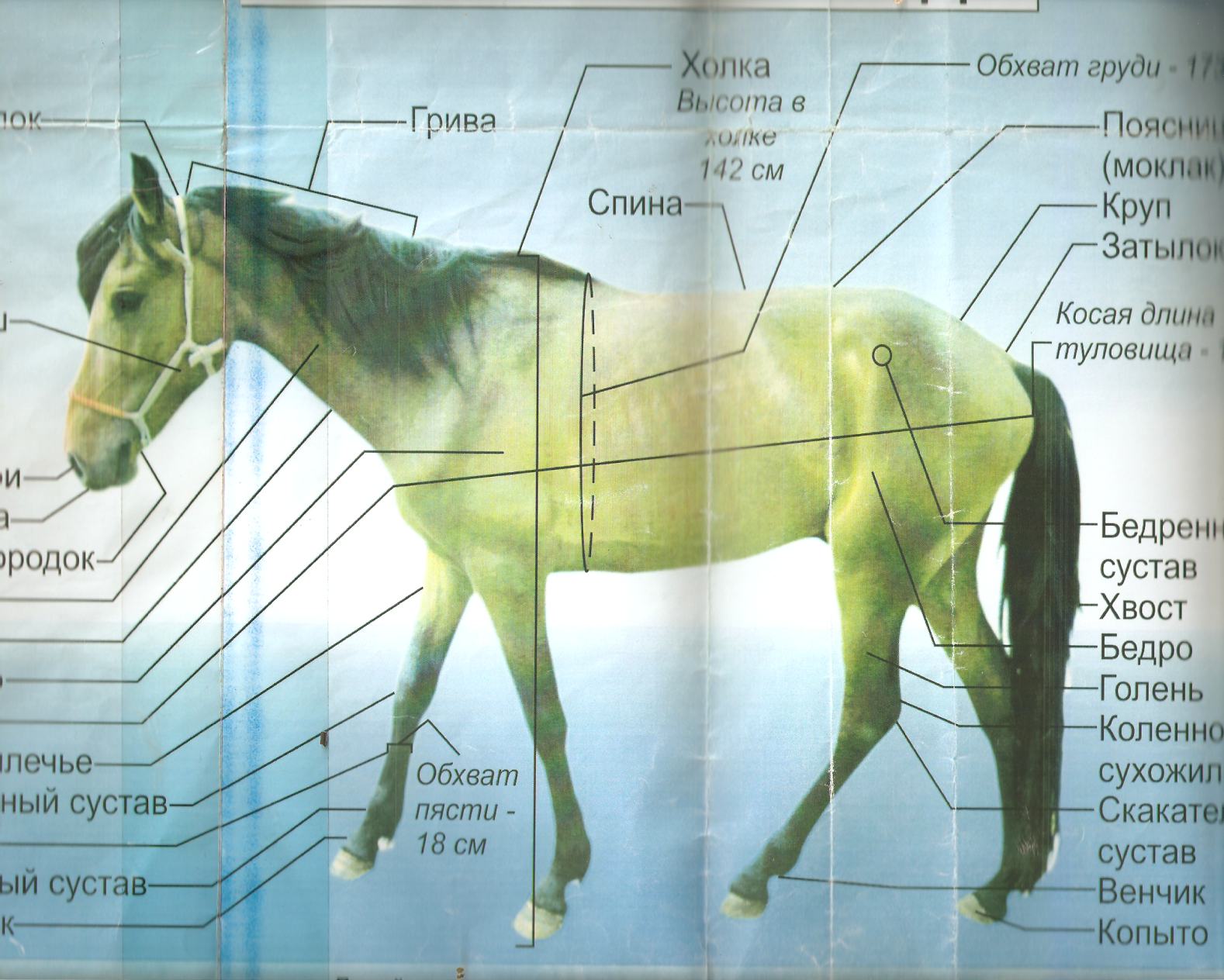

1.2.Характеристика бурятской породы лошадей1.

Бурятские лошади обладают крепкой конституцией, массивно развитым костяком. Характерной особенностью является несколько растянутое туловище. У большинства лошадей голова средняя, лоб широкий. Глаза небольшие, круглые и глубокосидящие. Рот чаще маленький, с толстыми губами. Шея в основном короткая и мускулистая, прямо и низко выходящая из туловища. Холка средняя, длинная и мускулистая. Лопатка преимущественно косая. Спина широкая, прямая, хорошо омускуленная. Поясница широкая, мускулистая и выпуклая. Круп спущенный, но достаточно широкий, с высоко приставленным мускулистым хвостом. Ноги правильно поставленные, достаточно сухие, прочные, с ярко выраженными сухожилиями. Копыта средней величины, правильные, с крепким рогом. Постановка ног широкая. Волосяной покров летом тонкий, с наступлением холодов вырастают длинные волосы, редко расположенные по всех поверхности тела, с мягким подшерстком, отчего лошади становятся мохнатыми. Грива, челка и хвости - густые и длинные, особенно у жеребцов. Это самая маленькая лошадь Сибири.

Масть бурятских лошадей весьма разнообразна2. Наиболее типичные – серая, рыжая и гнедая. Реже бывают вороная, бурая, игреневая, мышастая, буланая и пегая. У лошадей гнедой и буланой масти часто на спине проходит темная полоса (ремень). Лошади бурятской породы могут иметь на лбу звёздочку без проточин небольшого размера. Если звёздочка с проточиной или пятно большое, значит, лошадь является поместной или улучшенной (лошадь-помесь). У лошадей бурятской породы обычно не бывает белин на ногах, но иногда встречаются лошади, у которых бывает белина от копыта до путового сустава. Если белина выше путового сустава, значит, лошадь является поместной или улучшенной (лошадь-помесь) или другой породы. Данное описание составлено на основе исследования, проведённых доктором сельскохозяйственных наук, профессором И.А. Калашниковым.

1.3.Конская сбруя.

При использовании лошадей для верховой езды, перевозки вьюков, для езды на санях и телегах нужны были различные приспособления. Это:

Узда – самое древнее средство управления конем. У нижней челюсти лошади зубы расположены не сплошным рядом, как у людей и большинства животных, а пустым пространством между резцами, клыками и коренными зубами. Именно на этот беззубый край десен и на язык давят металлические удила. Простая узда состоит из трех частей: оголовье (или суголовье) из кожаных ремней, металлическая часть удил или трензеля (грызло), находящееся во рту лошади, и повод, идущий от удил к руке всадника ( жолоо). Оголовье состоит из соединенных между собой ремней, цель которых – так укрепить удила, чтобы лошадь не могла их сбросить во время движения или при остановке, а также, чтобы они не натирали губы или язык. Соединяются между собой ремни с помощью различных блях, крючков и пряжек, типы и орнаментация которых служат хронологическим или этническим признаком.

Главное место в конской сбруе занимало седло. Не простое дело сделать хорошее седло. У бурят различались три вида украшения сёдел серебряные, посеребреные и деревянные. Они служили своеобразным показателем социального положения владельца: серебряные для богачей, высокопоставленных лиц, посеребреные – для лиц среднего достатка, деревянные – для бедноты. Деревянная часть седла (остов) состояла из берёзовых дощечек – полок – продолговатой полуовальной формы (хабтаhан), к которым прикреплялись две луки (бYYргэ) – передняя почти вертикальная, задняя несколько откинута назад. Аккуратно подогнав все детали, их склеивали, закрепляли кожаными ремешками, продетыми через небольшие просверлённые отверстия. Среднее расстояние между луками у мужских сёдел составляло около 30 см, у женских – 50 см. Это объяснялось тем, что даже во время беременности женщины могли ездить верхом. При седлании коня первым на спину накидывается толстый войлочный потник, на потник накидывали чепрак – хэжэм – кожаные или юфтевые прямоугольные накидки, предохраняющие бока лошади от трения. Сёдла закрепляли на спине двумя подпругами, сплетёнными из конских волос. Подпруги перетягивали под брюхом лошади, поэтому они часто могли промокать.

Ещё одна деталь, без которой нельзя представить любое седло, - это стремена. Материалом для изготовления стремян служили медь и железо. Монголо-язычным племенам издавна была известна одна общая форма с круглым или продолговатым основанием и высокой дужкой. На протяжении веков именно эта форма оставалась неизменной, стремена отличались друг от друга только по их декоративному оформлению. Бурятские мастера – седельщики использовали медные стремена, которые приобретались в Китае или Монголии. Ввиду их редкости и высокой цены они были доступны только состоятельным заказчикам. Для повседневных седел стремена делали мастера – кузнецы, основным материалом служило железо. Железо – прочный материал. Чтобы украсить изделия из железа, применяли серебрение.

Использование лошадей на различных работах требует внимательного отношения к сохранению их копыт. Для предупреждения сильного стирания и повреждения копыт, а также предотвращения скольжения в зимнее время принято их подковывать. У многих народов появилась примета: найденная и прибитая над входной дверью подкова приносит счастье и достаток в дом, причём прибивали её вверх концами в виде чаши.

Практическая часть

2.1.Уход за лошадьми бурятской породы.

Какой же требуется уход за этими лошадьми?

Мы опросили коневодов села Бургуй Гомбоева Б.А и Тубшинова Р.Б. Они сказали: « Эти кони маленького роста, сказочно красивые, все ими любуются. Они очень выносливые. Выдерживают скачки на большие расстояния. Уход требуется небольшой. Весь день пасутся сами. На ночь их пригоняем, потому что в лесу много волков. По утрам и вечерам даём немного сена и один раз в день – овса. Водим на водопой. Если мало сена, то кормим только овсом. Они неприхотливы к кормам. Эти лошади приспособлены к нашим условиям. Тёплой стайки не требуется, может ночевать в сарае или на улице. Это спокойные дружелюбные животные, хорошо поддаются дрессировке. Надеемся, что таких лошадей у нас в Бургуе будет больше».

2.2. «Многофункциональная» лошадь.

Лошадей использовали для верховой езды, перевозки грузов, для пахоты, работы на сенокосе, они давали мясо, молоко, из конского волоса делали крепкие верёвки. Шкуры лошадей использовали для изготовления мешков, обуви, верёвок, ремней и сбруй.

Не случайно богатство бурят, так же как и у других скотоводческих народов, определялось в значительной мере количеством имевшихся у них лошадей. В настоящее время бургуйцы активно начали разводить лошадей. Большая часть населения безработные, а лошадь -большое подспорье в хозяйстве.

2.3.Кумыс – культура бурятского народа

В каждом бурятском селе должны делать кумыс – это культура народа. В Бургуе готовят кумыс, но ещё в малых количествах и только летом. Целебный напиток из кобыльего молока пользуется особым почётом у бурят. Достоинства его общеизвестны. Прежде всего – прекрасное лечебное средство. Во – вторых, чудесный тонизирующий напиток. Высоки диетические и питательные свойства кумыса. Словом, он полезен во всех отношениях. Кроме того, кумыс относится к тем напиткам, которыми встречают почётного гостя. Высоко ценили его в старину. Необычайно широкой популярностью пользуется он и теперь.

Технологию приготовления кумыса мы узнали у руководителя школьного кружка «Хозяюшка» Добдоновой Ц.Б. Она оказалась не очень сложной: 3 л процеженного кобыльего молока наливают в пятилитровую бутыль и добавляют 500-600 г хорошо промытого изюма. После этого бутыль ставится на 3-4 суток в прохладное место. Таким образом, закваска для дальнейшего приготовления кумыса готова. Затем на 3 л парного молока берут пол – литра готового кумыса, т. е. закваски, смешивают их. Через 3-4 суток получают лечебный диетический напиток – сэгээ (кумыс).

2.4.Лошадь в буддизме.

Буряты устанавливали поблизости от своих жилищ специальные столбы для привязывания лошадей. Коновязь устанавливались не только с практической целью, но и для проведения различных обрядов. Такие столбы носят название «сэргэ». Сэргэ считается одним из самых уважаемых и почитаемых предметов – символов, таких как белая пища, голубой хадак. В коновязи видели место пребывания духа рода, семьи, ей оказывали такое же почитание, как духам очага, местности. При переносе жилища сэргэ оставляли на старом месте, они стояли там до тех пор, пока не разрушались временем. Водружение сэргэ было тесно связано со свадебными обрядами, с появлением новой семьи, нового дома. Сэргэ было связано с жизнью бурята от свадьбы до смерти. Отцовское сэргэ обычно оставалось у младшего сына, потому что он наследовал домашний очаг и отцовскую землю. У нас в селе есть только одна молодая семья, где стоит сэргэ3.

Бурятская пословица гласит: «Без собаки пастух глухой, без коновязи юрта степняка пуста». И не просто коновязью называли, а Алтан сэргэ, что означает Золотой столб.

Исходя из вышесказанного, сэргэ для бурята – скотовода являлось символом вечности жизни, продолжения рода, символом почитания старших, связи с Вечно Синим Небом.

Изображение лошади часто встречается в буддизме. В Бурятии, Монголии, Тибете встречаются изображения коня на полотнище ткани «хии морин» (воздушный конь). Мы узнали, что его можно увидеть во дворе дома, развевающимся на высоком шесте (Тунка), в Баргузине хии морин устанавливали над домом, в Закамне уносили далеко в горы и вешали на ветви молодых деревьев. Когда кто – либо заболевал или ему постоянно сопутствовали неудачи, говорили: «Хии мориниинь дошоо хараа или хэлтээгээ» (Хии морин наклонился, смотрит вниз). Это значит, что его жизненная энергия не находится над головой, уменьшилась сила, исходящая от него.

Понятие «хии морин» означает также вдохновение: человека талантливого со светлой душой называют хии моритой хун, т.е. человек, обладаюший небесным (воздушным конём). Это мужская, добрая, благостная сила, не само божество, а добрый посредник между небом и человеком, связанный и с миром людей и с миром духов. «Хии морин» выполняли роль амулетов, приносящих счастье, здоровье, удачу.

2.5.Опрос жителей села Бургуй

Нами было опрошено 18 жителей села Бургуй, а также фермеров, которые увлекаются коневодством. Опрос содержал следующие вопросы:

Знаете ли Вы о бурятской породе лошадей? (да/нет/знаю немного)

Будет ли Вам интересно узнать больше? (да/нет)

Есть ли у Вас в хозяйстве лошадь бурятской породы?4 (да/нет)

Хотите ли Вы разводить данную породу лошади? (да/нет/не знаю)

Результат опроса:

на первый вопрос ответили «да» - 7 человек, «нет» - 0, «знаю немного» - 12;

на второй вопрос – «да» - 18 человек;

на третий вопрос – «да» - 3 человека; «нет» - 15;

на четвертый вопрос – «да» - 14 человек, «нет» - 0, «не знаю» - 4.

Таким образом, результаты показали, что многие слышали о бурятской породе лошадей, всем респондентам захотелось узнать более подробную информацию об этой породе, всего 3 человека имеют в своем хозяйстве лошадь бурятской породы, 14 людям хотелось бы разводить бурятскую породу лошадей.

Заключение

Изучив различную литературу, опросив жителей села, мы подробно в своей исследовательской работе рассказали о бурятской породе лошадей, о конских снаряжениях, об уходе за ней.

Цель, поставленная в работе, была достигнута, задачи выполнены.

Гипотеза, которую мы выдвигали, подтвердилась. Результаты опроса показали, что многие в селе хотели бы разводить бурятскую породу лошадей.

С появлением мотора и различных механизмов постепенно утрачивается былая роль лошади. Конечно, она не исчезнет с лица земли. Еще долго лошадь будет использоваться в домашнем хозяйстве, в геологических экспедициях, охотниками – в тех местах, где нет дорог для автомобилей. Надолго сохранится конный спорт: бега и скачки в той увлекательной форме, какая существует сейчас. Не утратит свое значение лошадь и как мясное животное.

Лошадь красива. Лошадь радует сердце и глаз человека. Конь и всадник остаются образцами, исполненными красоты, стремительности, совершенной пластики, силы и гармонии, как это было многие тысячелетия назад.

Список использованной литературы

Алагуева В. Золотая книга о бурятах. – Улан-Удэ: изд-во ОАО Республиканская типография, 2006.

Бабуева В.Д. Мир традиций бурят. – Улан-Удэ: изд-во Улзы, 2001.

Бабуева И. Б. Буряты на рубеже ХIХ-ХХ веков. – Улан-Удэ: Общественно – научный центр «Сибирь», 1992.

Бабуева В. Д. Материальная и духовная культура бурят. Учебное пособие. - Улан- Удэ: изд-во Улзы,2004.

Махачкеев А. – Портрет иерарха: ХХIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев.-Улан-Удэ: типография «НоваПринт», 2010.

Зоотехническая характеристика бурятской породы лошадей. Части тела лошади. Дизайн и изготовление: типография Диважин дугана дацана «Хамбын хурэ», 2009.

Цыдынжапов Г., Бадуева Е. Бурятская кухня. -Улан-Удэ: Бурятское кн. изд-во, 1991.

Электронный учебник бурятского языка. Министерство образования и науки Республики Бурятия. Департамент образования АБАО. Студия «Сансар», 2006.

П риложение 1

риложение 1

П  риложение 2

риложение 2

Приложение 3

Приложение 4

1 См. Приложение 1

2 См. Приложение 2

3 См. Приложение 3

4 См.Приложение 4

15

риложение 1

риложение 1

риложение 2

риложение 2