| Введение Достойное место в плеяде отличившихся героев занимает известный Маршал Советского Союза - Иван Степанович Конев. Иван Степанович Конев - прославленный полководец, командующий рядом фронтов в годы Великой Отечественной войны. Дважды Герой Советского Союза. Блестяще организовал и провел ряд важнейших операций, участвовал в битве за Москву, в Курской битве, штурме Берлина, освобождал Прагу. Решительность в проведении операций принесла Коневу славу мастера окружений, близость к бойцам - звание солдатского маршала. Его подвиги не только вошли в военную летопись России, о нём с содроганием говорили немецкие военачальники. Я предлагаю вам узнать о том, как связано боевое имя Ивана Степановича с историей России. Актуальность данного исследования состоит в том, что формирование патриотизма в подрастающем поколении является приоритетным направлением воспитательной работы каждой из школ нашей страны. Следовательно, мы, дети и подростки, должны знать героев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Должны знать из подвиги, гордиться и чтить память павших. Цель данного исследования: изучить жизненный и боевой путь Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева, выявить его роль в победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Задачи: Собрать сведения о жизни И.С.Конева. Изучить материалы литературы и Интернет- ресурсов. Проанализировать собранные материалы. Выяснить роль И.С.Конева в истории нашей страны. Систематизировать собранные материалы. 1. Основная часть. Победа советских войск в Великой Отечественной войне — настоящее чудо, которое сделали люди ценой самопожертвования. Именно бесчисленные подвиги переломили ход войны. Такого мужества, такой силы духа и преданности оккупанты просто не ожидали увидеть на пути к цели. Одним из самых известных примеров героя Великой Отечественной войны для меня является Маршал Советского Союза -Иван Степанович Конев. Крестьянское детство и молодость полководца. Изучив литературу и интернет-ресурсы, я узнала, что Конев Иван Степанович родился 16 декабря 1897 года на Вологодчине в исконно русской крестьянской семье Степана Ивановича Конева. Рано потерял мать, Евдокию Степановну. Воспитанием мальчика занималась тётя - Клавдия Ивановна Мергасова. О своем детстве и малой родине будущий полководец всегда отзывался с любовью (Приложение 1). По воспоминаниям дочери маршала Натальи Коневой, однажды, после его выступления в годовщину Победы перед труппой МХАТа известная актриса Ангелина Степанова подошла к нему и спросила: | «Иван Степанович! Откуда вы родом? У вас такой красивый, правильный язык». Он улыбнулся и ответил: «Моя родина там, где не было крепостного права и не ступала нога завоевателей. Мы сохранили свободу языка славян, которые жили под Великим Устюгом». (Приложение 2) | |

| После окончания с похвальным листом земской школы в деревне Яковлевская Гора он поступил, а в 1912 г. успешно окончил Николо-Пушемское земское четырехклассное училище в соседнем селе Щёткино. Помимо обычной для крестьянской семьи работы в хозяйстве отца, Иван уже с 12 лет привлекался к лесозаготовкам, а после окончания училища работал табельщиком на лесосплавах Архангельской и Вологодской губерний. 1.2. Призывник Конев. В мае 1916 г. призван на военную службу и направлен в запасный полк, стоявший в г. Моршанск Тамбовской губ. Грамотный и физически развитый призывник обратил на себя внимание командиров, и его отобрали в учебную артиллерийскую команду. По завершении учебы ему присвоили звание фейерверкера и зачислили во 2-й отдельный артдивизион 2-й резервной тяжелой артиллерийской бригады, дислоцированной в Москве. (Приложение 3) Летом 1917 г. бригада, в которой служил младший унтер-офицер Конев, была отправлена на Юго-Западный фронт под Тарнополь. После прихода к власти в Киеве Центральной рады бригада была расформирована, а солдаты и офицеры, отказавшиеся вступить в гайдамацкие части, в ноябре 1917 г. были демобилизованы. Иван Степанович, поддерживавший большевиков, оказался в их числе и вернулся в родные края. В феврале 1918 г. он участвовал в работе Никольского уездного съезда советов, где был избран членом исполкома, а вскоре его назначили военным комиссаром уезда. После этого воевал в рядах Красной Армии на Восточном фронте против войск А. В. Колчака и других белогвардейских формирований в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Был комиссаром бронепоезда, комиссаром стрелковой бригады, дивизии, штаба Народно-революционной армии Дальневосточной республики. В числе других делегатов X-го съезда РКП (б) принимал участие в подавлении Кронштадтского восстания в 1921 году.

1.3. Межвоенный период. После окончания Гражданской войны — военком 17-го Приморского стрелкового корпуса. С августа 1924 года — комиссар и начальник политического отдела 17-й Нижегородской стрелковой дивизии. Окончил Курсы усовершенствования высшего начсостава при Военной академии имени М. В. Фрунзе в 1926 году, затем был командиром и комиссаром 50-го стрелкового полка. Окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе в 1934 году. С декабря 1934 года командовал 37-й стрелковой дивизией, с марта 1937 года — 2-й стрелковой дивизией. В 1935 году получил звание комдива. В 1938 году был назначен командиром Особого стрелкового корпуса на территории Монгольской Народной Республики, с июля 1938 года — командующим 2-й Краснознамённой армией, дислоцировавшейся на Дальнем Востоке. С июня 1940 года командовал войсками Забайкальского военного округа, с января 1941 года — Северо-Кавказского военного округа.

1.4. Великая Отечественная война. В Великую Отечественную войну генерал-лейтенант И. С. Конев вступил в должность командующего 19-й армией, спешно сформированной из войск Северо-Кавказского военного округа (Приложение 4). Армия первоначально была направлена на Юго-Западный фронт, но уже в начале июля из-за катастрофического развития обстановки на западном направлении переброшена на Западный фронт. В ходе Смоленского сражения войска армии понесли большие потери, но избежали разгрома и упорно оборонялись. Действия Конева на посту командующего армией было высоко оценены И. В. Сталиным. В начале сентября 1941 года Конев был назначен командующим войсками Западного фронта, тогда же ему было присвоено звание генерал-полковника. Командовал войсками Западного фронта чуть более месяца (сентябрь — октябрь 1941 года), за это время фронт под его командованием потерпел одно из тяжелейших поражений за всю войну в Вяземской катастрофе. Потери войск фронта составили, по разным оценкам, от 400 000 до 700 000 человек погибшими и попавшими в плен. Для расследования причин катастрофы фронта и наказания Конева прибыла комиссия Государственного Комитета Обороны во главе с В. М. Молотовым и К. Е. Ворошиловым. От суда и возможного расстрела Конева спас Г. К. Жуков, предложивший оставить его заместителем командующего фронтом, а через несколько дней рекомендовавший Конева на должность командующего Калининским фронтом. Этим фронтом Конев командовал с октября 1941 по август 1942 года, участвовал в битве за Москву, провел Калининскую оборонительную операцию и Калининскую наступательную операцию. С января 1942 года имя Конева тесно связано с тяжелейшей и малоудачной для советских войск Ржевской битвой, его войска участвовали в Ржевско-Вяземской операции 1942 года, потерпели новое поражение в Холм-Жирковской оборонительной операции. Исторические источники указывают на то, что с августа 1942 года по февраль 1943 года Конев снова командовал Западным фронтом и совместно с Г. К. Жуковым провёл Первую Ржевско-Сычёвскую операцию и операцию «Марс», в которых войска его фронта при огромных потерях добились лишь незначительного продвижения на несколько десятков километров. В феврале 1943 года также неудачно была проведена Жиздринская операция, после чего в конце февраля Конев был снят с поста командующего Западным фронтом и назначен командовать гораздо менее важным Северо-Западным фронтом. Однако и там ему не удалось отличиться, войска этого фронта понесли тяжелые потери и не добились успеха в Старорусской операции. В июле 1943 года Конев назначен командующим войсками Степного фронта, во главе которого сумел добиться успехов в Курской битве, в Белгородско-Харьковской операции и в битве за Днепр. В августе 1943 года войска Степного фронта Конева освободили Белгород и Харьков, в сентябре 1943 года — Полтаву и Кременчуг, действуя в ходе Полтавско-Кременчугской операции. В конце сентября 1943 года его армии с ходу форсировали Днепр. В октябре 1943 года Степной фронт был переименован в 2-й Украинский фронт, Конев остался его командующим и в октябре — декабре 1943 года провёл Пятихатскую и Знаменскую операцию, а в январе 1944 года — Кировоградскую операцию. Грандиозным успехом Конева как полководца стала Корсунь-Шевченковская операция, где впервые после Сталинграда была окружена и разгромлена крупная вражеская группировка. За умелую организацию и отличное руководство войсками в этой операции 20 февраля 1944 года Коневу было присвоено воинское звание Маршала Советского Союза. В марте — апреле 1944 года он провёл одно из самых успешных наступлений советских войск — Уманско-Ботошанскую операцию, в которой за месяц боев его войска по распутице и бездорожью прошли на запад свыше 300 километров и 26 марта 1944 года первыми в Красной Армии перешли государственную границу, вступив на территорию Румынии. С мая 1944 года и до конца войны командовал 1-м Украинским фронтом (Приложение 5). В июле — августе 1944 года под его командованием войска фронта разгромили группу армий «Северная Украина» генерал-полковника Йозефа Гарпе в Львовско-Сандомирской операции, захватили и в последующих двухмесячных боях удержали Сандомирский плацдарм, ставший одним из трамплинов для удара по гитлеровской Германии. Также часть сил фронта приняла участие в Восточно-Карпатской операции. Маршалу Коневу приходилось руководить боевыми действиями крупных группировок советских войск.

Для полководческого почерка Конева было характерным прежде всего тщательное изучение сил противника в намеченном месте прорыва. Прежде чем предпринять боевые действия в широком масштабе, надо знать о противнике все возможное. Поэтому Конев уделял большое внимание разведке, всем видам ее: войсковой, воздушной, агентурной и, наконец, командирской разведке на местности.

Иван Степанович умел определять уязвимые места противника и выбирать целесообразные направления главных ударов.

И.С.Конев был первоклассным организатором подготовки войск. Перед любой операцией он находил все новые и новые формы обучения, максимально приближенные к предстоящим боевым действиям.

Я считаю, что блестящим качеством полководческого дарования И.С.Конева было его стремление всегда быть там, где решается судьба операции. Одна из отличительных черт полководческого искусства Конева состояла в том, что он всегда стремился видеть поле боя собственными глазами. Он действовал по выработанному правилу: мало отдать приказ, говорил он, надо в любой момент знать, как он воплощается в жизнь, чтобы немедленно среагировать во имя достижения боевого успеха, парировать намерения врага. Поэтому во время боя он обычно выезжал поближе к передовой, нередко руководил сражением с наблюдательного пункта дивизии или полка.

Я уверена, что в самых сложных ситуациях Конев не терял присутствия духа, оставаясь невозмутимым и хладнокровным. Командиры заражались его спокойствием и чувствовали себя уверенно в любой обстановке. Он ориентировал и командиров соединений на работе непосредственно в войсках, чтобы войска были уверены в победе.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Ивану Степановичу Коневу присвоено 29 июля 1944 года за умелое руководство войсками фронтов в крупных операциях, в которых были разгромлены сильные группировки противника, личное мужество и героизм. В январе 1945 года войска фронта в результате стремительного удара и обходного маневра в Висло-Одерской операции помешали отступавшему противнику разрушить промышленность Силезии, имевшую большое экономическое значение для дружественной Польши. В феврале 1945 года войска Конева провели Нижне-Силезскую операцию, в марте — Верхне-Силезскую операцию, добившись в обоих существенных результатов. Блестяще действовали его армии в Берлинской операции и в Пражской операции. Второй медалью «Золотая Звезда» маршал Конев И. С. награждён 1 июня 1945 года за образцовое руководство войсками в завершающих операциях Великой Отечественной войны (Приложение 6). 1.5. Послевоенный период После войны в 1945—1946 годах — главнокомандующий Центральной группы войск на территории Австрии и Верховный комиссар по Австрии. С 1946 года — главнокомандующий Сухопутными войсками — заместитель министра Вооружённых Сил СССР. С 1950 года — главный инспектор Советской Армии — заместитель Военного министра СССР. В 1951—1955 годах — командующий Прикарпатским военным округом. В 1953 году — председатель Специального судебного присутствия, судившего Л. П. Берию и приговорившего его к смертной казни. В 1955—1956 годах — 1-й заместитель министра обороны СССР и Главнокомандующий Сухопутными войсками. В 1956—1960 годах — 1-й заместитель министра обороны СССР, c 1955 г. одновременно Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора (в этом качестве руководил подавлением венгерского мятежа 1956). В 1960—1961 и с апреля 1962 в Группе генеральных инспекторов МО СССР. В 1961—1962 годах, в период Берлинского кризиса — главнокомандующий Группой советских войск в Германии. Со второй половины 60-х – начала 70-х гг. XX века Маршал Советского Союза И.С. Конев работал над книгами воспоминаний «Сорок пятый» и «Записки командующего фронтом». До самых последних дней своей жизни, которая оборвалась 21 мая 1973 г., Иван Степанович проводил большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, никогда не забывая свои родные места. Умер 21 мая 1973 года. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены. 1.6. Награды, членство в организациях. В ходе исследовательской работы я выяснила, сто Иван Степанович Конев был удостоен и награжден почетными званиями и наградами. (Приложение 7). Среди наград, которых удостоен Конев 7 орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова 1 степени, 2 ордена Кутузова 1 степени, орден Красной Звезды, медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии», медаль «За оборону Москвы», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль «За взятие Берлина», медаль «За освобождение Праги», медаль «В память 800-летия Москвы», медаль «30 лет Советской Армии и Флота», медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР», медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР», медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Заключение В ходе исследовательской работы «И. С. Конев – выдающееся боевое имя России» поставленные цели и задачи были реализованы. Была изучена и проанализирована литература и Интернет - источники по данной теме. Полученные данные были систематизированы и обобщены. В результате исследования составлена краткая автобиография Маршала Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Ивана Степановича Конева, в которой отображены в краткой форме основные этапы жизни героя. В итоге проведенного исследования было выявлено, что за успешно проведённые операции Конев был удостоен звания Герой Советского Союза. Зимой сорок пятого маршал руководит освобождением Польши. Его успешное наступление в Селезнии позволило быстро разбить немцев, не дав им уничтожить всю промышленность в регионе. Уже после Победы над нацистской Германией Конев был удостоен второй золотой звезды Героя. После войны командовал военными округами в зонах оккупации в Европе, а затем в Прикарпатье. Принимал активное участие в политической жизни страны. После смерти ему посвятили множество книг, в которых описаны все пять фронтов маршала Конева. Жизненный путь Ивана Степановича Конева стал примером для подражания для многих молодых ребят. Мы свято чтим память о нем. Эта память навсегда останется в сердцах благодарных потомков, которая будет передаваться из поколения в поколение. Практическая значимость проведенной работы: Данная работа может иметь большую практическую значимость. Собранная и систематизированная информация и фото-материал могут применяться на уроках мужества, во время проведения классных часов патриотической направленности, на внеклассных мероприятиях.

Список используемой литературы

Конев И.С. Записки командующего фронтом. М., 1972. Конев И.С. Сорок пятый. М., 1970. Конев И.С. Начало Московской битвы. Сб. Битва за Москву. М., 1966. Полевой Б.Н. Полководец: Биографическая повесть. (О И.С. Коневе). М., 1983. Лубченков Ю.Н. Сто великих полководцев второй мировой. (раздел «Командующие фронтами»: Конев И.С.). М., 2012. https://ru.wikipedia.org/wiki/Конев,_Иван_Степанович 100.histrf.ru/commanders/konev-ivan-stepanovich/ www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=698 www.bankgorodov.ru/fame/?fid=393 www.rg.ru/2013/12/27/konev-site.html http://www.booksite.ru/konev/album.html

Приложения.

(Приложение 1) Юный И.С.Конев

(Приложение 2) Дом, где родился И.С. Конев (село Лодейно Вологодской губернии). Дом-музей маршала

(Приложение 3) Призывник И.С.Конев

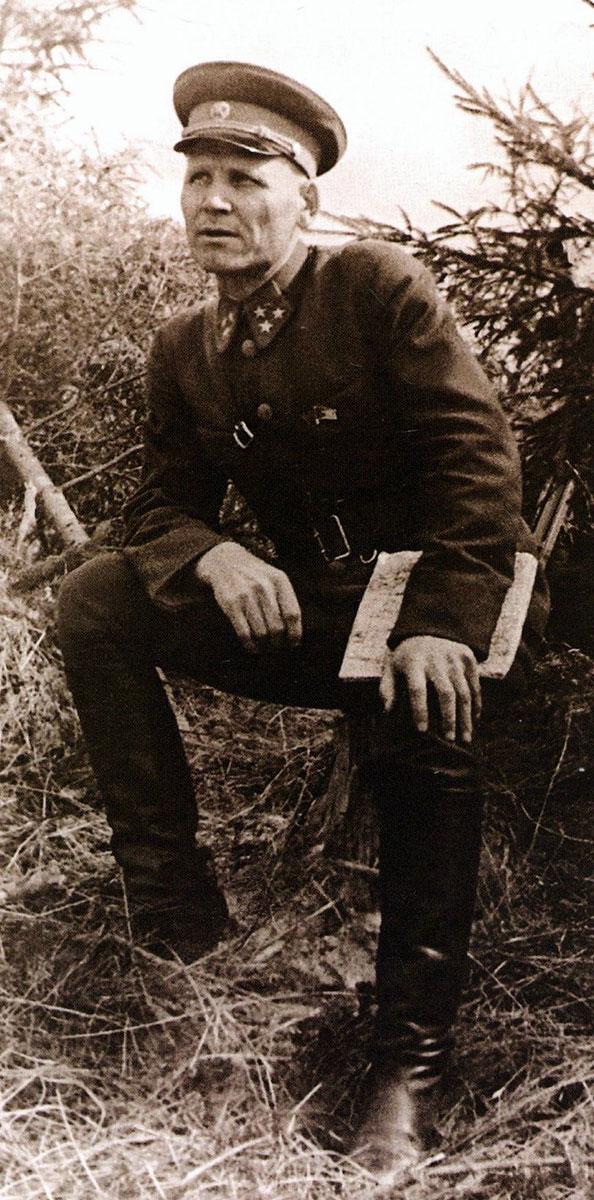

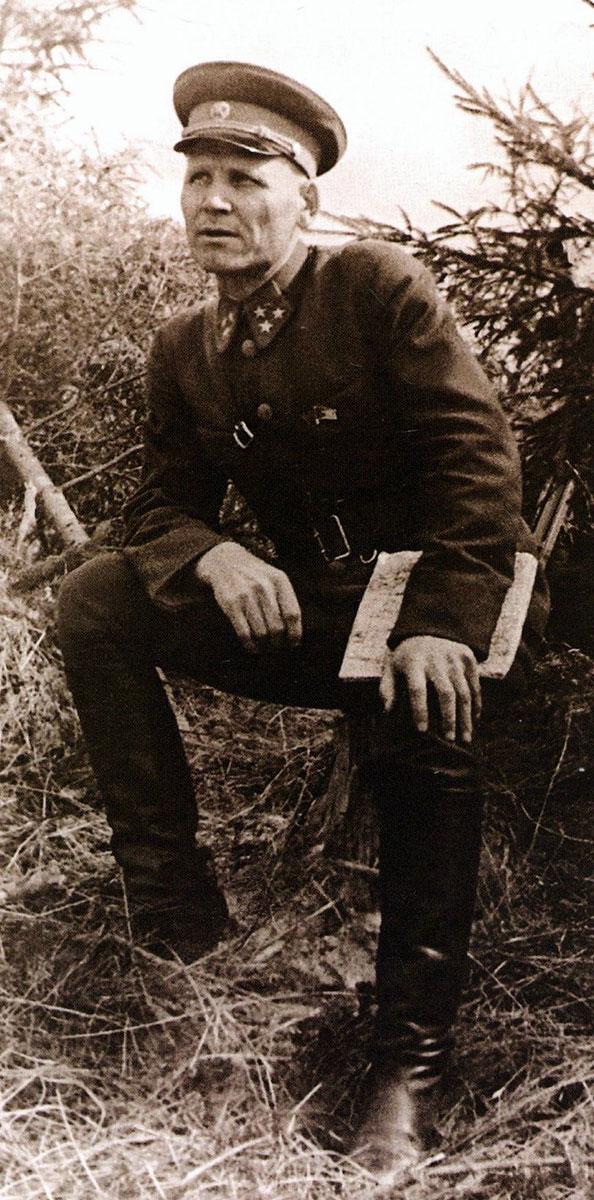

( Приложение 4) Начало Великой Отечественной войны. И.С.Конев на фронте.  ( Приложение 4) Начало Великой Отечественной войны. И.С.Конев на фронте.

Под Смоленском в июле 1941 года Под Смоленском в июле 1941 года

И.С. Конев (первый справа) с Г.К. Жуковым (в центре) на Курской дуге. Август 1943 г

(Приложение 5)  Командующий 1-м Украинским фронтом

(Приложение 6) И.С.Конев на параде победы. 1945г.

И.С.Конев награждает соотечественников почетными званиями.

(Приложение 7) Награды И.С. Конева    И.С.Конев на XX съезде КПСС |

Под Смоленском в июле 1941 года

Под Смоленском в июле 1941 года