Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Дубенская средняя общеобразовательная школа»

На школьную научно-

практическую конференцию.

Секция «Математика»

Исследовательская работа

«От локтей и ладоней к метрической системе»

Автор: Ерескин Дмитрий

ученик 5 б класса

Руководитель: Шлабина Алена Александровна

Дубенки

2020

Аннотация.

Работа содержит 19 страниц, 7 рисунков.

Актуальность данной темы состоит в том, что вопрос о значимости единиц измерения всегда актуален, так как метрология всегда находится в центре внимания человеческой деятельности. Поэтому эта тема нас заинтересовала, появился интерес к истории математики, к истории нашей Родины.

Цель работы:

- выяснить чем и как измеряли в старину на Руси. Почему в настоящее время измерения производятся по-другому.

Задачи:

- осуществить исторический экскурс в данную тему;

- собрать пословицы и поговорки, литературные произведения, содержащие упоминание о различных мерах длины;

- измерить в саженях периметр МБОУ Дубенской СОШ.

Объект исследования: математика, литература, история.

Предмет исследования: старинные меры длины.

Гипотеза:

знание старинных мер длины необходимы для того, чтобы узнать и понять историю своего народа.

Методы исследования:

- изучение русской литературы, устного народного творчества;

- практическая работа.

Новизна работы:

в работе впервые получены данные о периметре МБОУ Дубенская СОШ в старорусской единице измерения – сажень (казенная).

Содержание: стр

Введение……………...…………………………………………………………..4

I. Теоретическая часть.

1.1. Из истории мер длины…………………………..……………………6

1.2. Единицы измерений длины Древней Руси …………………………8

1.3. Происхождение метрической системы мер………………………...12

II. Экспериментальная часть.

2.1. Пословицы и поговорки, в которых упоминаются различные меры длины …………………………………………………………………….. 13

2.2. Обзор литературных произведений, где встречаются старинные меры длины ………………………………………..…………………….15

2.3. Данные периметра по МБОУ Дубенская СОШ в саженях….…….16

Заключение……………………………………………………………………….18

Список использованной литературы…………………………………………...19

ВВЕДЕНИЕ

«Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука немыслима без меры».

Д.И.Менделеев.

Наверное, у каждого из нас найдутся дома линейка и сантиметровая лента. Они нужны для того, чтобы измерять длины. Если мама решит сшить дочке платье или связать свитер, то, конечно, начнет с того, что измерит обхват груди, талии, наметит нужную длину изделия и т. д. Все это она будет делать сантиметровой лентой. А когда сын захочет сделать модель планера, то тут уж, конечно, не обойтись без линейки и угольника.

Есть дома и другие измерительные приборы. Это часы, по которым узнают, когда надо идти в школу и когда начнется любимая передача по телевизору; термометр, на который обязательно каждый бросит взгляд, выходя на улицу; счетчик электроэнергии, по которому узнают, сколько надо за нее заплатить в конце месяца, и многое другое.

А сколько измеряющих приборов на щитке автомобиля! Тут и спидометр, по которому водитель узнает, с какой скоростью он едет, и приборы, показывающие, сколько бензина в баке, и счетчик пройденных автомобилем километров, и т. д. В магазине перед продавцами стоят весы, на которых они отвешивают продукты. Рядом стоят автоматы, которые, если в них опустить нужную монету, выдают определенное количество какой-либо жидкости.

Но больше всего измеряющих приборов на заводах. Когда рабочий вытачивает деталь, то все время измеряет ее. Ведь если он снимет лишний металл, дорогая деталь пойдет в брак. А на химических предприятиях стоят приборы, проверяющие температуру и состав веществ, давление газа и т. д. Измеряющими приборами полны и современные самолеты. С их помощью пилот верно ведет машину, правильно взлетает и садится, проверяет, не обледенели ли крылья самолета.

Сельское хозяйство тоже невозможно без измерений. Агроном должен знать температуру почвы, количество семян, высеянных на том или ином поле, количество и состав внесенных удобрений. И уж, конечно, он должен знать площадь каждого поля.

Так что измерения - одно из важнейших дел в современной жизни. Именно это определяет актуальность нашей работы.

I. Теоретическая часть.

1.1. Из истории мер длины.

В далекие исторические времена человеку приходилось постепенно постигать не только искусство счета, но и измерений. Когда наш предок - древний, но уже мыслящий, попытался найти для себя пещеру, он вынужден был соразмерить длину, ширину и высоту своего будущего убежища с собственным ростом. А ведь это и есть измерение. Изготовляя простейшие орудия труда, строя жилища, добывая пищу, возникает необходимость измерять расстояния, а затем площади, емкости, массу, время. Наш предок располагал только собственным ростом, длиной рук и ног. Если при счете человек пользовался пальцами рук и ног, то при измерении расстояний использовались руки и ноги. Не было народа, который не избрал бы свои единицы измерения.

Почти у всех народов расстояние измерялось шагами, но для измерения полей и других больших расстояний шаг был слишком малой мерой.

Большие расстояния измеряли переходами или днями передвижения. В рассказе Джека Лондона «Белое безмолвие» индеец на вопрос о том, сколько еще осталось проехать, отвечает: «Едешь 10 снов, 20 снов, 40 снов» (то есть суток). [1] Расстояния измерялись и так: «Печенегия отстояла от хазар на пять дней пути, от алан на шесть дней, от Руси на один день, от мадьяр на четыре дня и от болгар дунайских на полдня пути». В старинных грамотах о пожаловании земли можно прочитать: «От погоста во все стороны на бычачий рёв», это значило - на расстояния с которых ещё слышен рёв быка. Употреблялась и такая мера - бука. Это расстояние, на котором человек перестаёт видеть раздельно рога быка. [2]

Эстонские моряки мерили расстояние трубками. Так назывался у них путь, пройденный кораблем при нормальной скорости за время, пока курится набитая табаком трубка. В Испании такой же мерой расстояния служила сигара, а в Японии - лошадиный башмак. Так называли путь, проходимый лошадью, пока износится привязываемая к ее ногам соломенная подошва, заменявшая в этой стране подкову.

У многих народов была мера расстояния стрела - дальность полета стрелы. Но эта мера зависит от силы стрелка. Ведь в греческой поэме «Одиссея» рассказано, что Одиссей легко стрелял из лука, который никто другой не мог даже согнуть. Сейчас мы говорим «не допустить на пушечный выстрел». Но и разные пушки стреляют на разные расстояния. [4]

1.2. Единицы измерений длины Древней Руси.

Система древнерусских мер длины включала в себя следующие основные меры: версту, сажень, аршин, локоть, пядь и вершок.

ШАГ - средняя длина человеческого шага = 71 см. Одна из древнейших мер длины.

АРШИН - старинная русская мера длины, равная, в современном исчислении 0,7112м.

Есть различные версии происхождения аршинной меры длины. Возможно, первоначально, "аршин" обозначал длину человеческого шага (порядка семидесяти сантиметров, при ходьбе по равнине, в среднем темпе) и являлся базовой величиной для других крупных мер определения длины, расстояний (сажень, верста). Корень "АР" в слове а р ш и н - в древнерусском языке означает "ЗЕМЛЯ", "поверхность земли", и указывает на то, что эта мера могла применяться при определении длины пройденного пешком пути. Было и другое название этой меры – ШАГ. Практически, счёт мог производиться парами шагов взрослого человека. В дальнейшем, стали так же применять, под этим названием, равную величину – длину руки.

Рис. 1

Для мелких мер длины базовой величиной была, применяемая испокон на Руси мера – «пядь», из которой глазомерно, легко можно было получить меньшие доли – два вершка (1/2 пяди) или вершок (1/4 пяди).

ПЯДЬ (пядница) - древняя русская мера длины.

МАЛАЯ ПЯДЬ - расстояние между концами расставленных большого и указательного (или среднего) пальцев=17,78см.

БОЛЬШАЯ ПЯДЬ - расстояние между концами большого пальца и мизинца (22-23см).

ПЯДЬ С КУВЫРКОМ ("пядень с кувырком", по Далю - 'пядь с кувыркой') - пядь с прибавкой двух суставов указательного палица = 27-31 см.

Рис. 2

ВЕРСТА - старорусская путевая мера (её раннее название - ''поприще''). Этим словом, первоначально называли расстояние, пройденное от одного поворота плуга до другого во время пахоты. Два названия долгое время употреблялись параллельно, как синонимы. "Верстой" также назывался верстовой столб на дороге.

Величина версты неоднократно менялась в зависимости от числа сажень, входивших в неё, и величины сажени. До царя Алексея Михайловича в 1 версте считали 1000 саженей.

САЖЕНЬ - одна из наиболее распространенных на Руси мер длины. Наименование с а ж е н ь происходит от глагола сягать (досягать) - на сколько можно было дотянуться рукой. Для определения значения древнерусской сажени большую роль сыграла находка камня, на котором была высечена славянскими буквами надпись: "В лето 6576 (1068 г.) индикта 6 дня, Глеб князь мерил ... 10000 и 4000 сажен". Из сравнения этого результата с измерениями топографов получено значение сажени 151,4 см. С этим значением совпали результаты измерений храмов и значение русских народных мер. Существовали саженные мерные веревки и деревянные "складени", имевшие применение при измерении расстояний и в строительстве. [1]

"Маховая сажень" - 1,76м, расстояние между концами пальцев широко расставленных рук взрослого мужчины.

" Косая сажень " - 2,48м , самая длинная: расстояние от носка левой ноги до конца среднего пальца поднятой вверх правой руки.

По данным историков и архитекторов, саженей было более 10 и они имели свои названия, были несоизмеримы и не кратны одна другой. Сажени: городовая - 284,8 см, без названия - 258,4 см, великая - 244,0 см, греческая - 230,4 см, казённая - 213,36 см, царская - 197,4 см, церковная - 186,4 см, народная - 176,0 см, кладочная - 159,7 см, простая - 150,8 см, малая - 142,4 см и ещё одна без названия - 134,5 см (данные из одного источника), а так же - дворовая, мостовая.

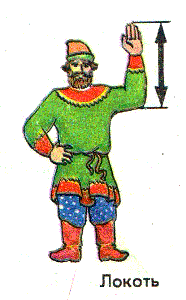

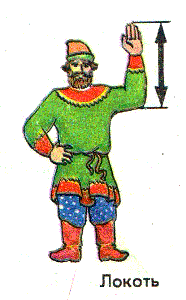

ЛОКОТЬ равнялся длине руки от пальцев до локтя (по другим данным - "расстояние по прямой от локтевого сгиба до конца вытянутого среднего пальца руки"). Величина этой древнейшей меры длины, по разным источникам, составляла от 38 до 47 см. С 16-го века постепенно вытесняется аршином и в 19 веке почти не употребляется.

Локоть - исконно древнерусская мера длины, известная уже в 11 веке. Значение древнерусского локтя (в среднем приблизительно 46-47 см) было получено из сравнения измерений в Иерусалимском храме.

Рис. 3

ВЕРШОК - мера длины, равная ширине двух пальцев (указательного и среднего). Равнялся 1/16 аршина, 1/4 четверти. В современном исчислении - 4,44см. Наименование "Вершок" происходит от слова «верх». 1 вершок = 4 ногтя (по ширине - 1,1 см) = 1/4 пяди = 1/16 аршина = 4,445 сантиметра

- старинная русская мера длины, равная ширине двух пальцев (указательного и среднего).

Рис. 4

Рис. 4

1.3. Происхождение метрической системы мер.

Потребности практики заставили начать поиски единой системы мер. При этом было ясно, что надо отказаться от установления связей между единицами измерения и размерами человеческого тела. И шаг у людей бывает разный, и длина ступни у них неодинакова, и пальцы у них разной ширины. Поэтому надо было искать новые единицы измерения в окружающей природе.

В России ученые с начала XIX века поняли значение единой метрической системы и пытались ее широко внедрить в практику. В годы от 1860 до 1870 после энергичных выступлений Д. И. Менделеева компанию в пользу метрической системы ведут академик Б.С.Якоби, профессор математики А.Ю.Давидов, автор очень распространенных в свое время школьных учебников математики, и академик А.В.Гадолин. К ученым присоединились и русские фабриканты и заводчики. Русское техническое общество поручило специальной комиссии разработать этот вопрос. В эту комиссию поступило много предложений от ученых и технических организаций, единогласно поддерживающих предложение о переходе на метрическую систему. [4]

В 1918 году было издано постановление, в котором предлагалось: «Положить в основание всех измерений международную метрическую систему мер и весов с десятичными подразделениями и производными. Принять за основу единицы длины — метр. За образцы основных единиц метрической системы принять копию международного метра, носящую знак № 28, изготовленную из иридистой платины, переданную России Первой международной конференцией мер в Париже в 1889 году и хранимая ныне в Главной палате мер и весов в Петрограде». [3]

С 1 января 1927 года метрическая система стала единственно допускаемой в СССР системой мер и весов.

II. Экспериментальная часть.

В данной работе собраны пословицы и поговорки, а так же литературные произведения, где встречаются старорусские меры длины. На примере этого, учащийся, понимая и зная, чему равны старорусские меры длины, четко и ясно будет представлять, чем пользовались наши предки при измерениях длины.

Так же, познакомившись и разобравшись со старорусской мерой длины, был подсчитан периметр школы МБОУ Дубенская CОШ в саженях.

. Пословицы, поговорки, в которых упоминаются различные меры длины:

Один, как перст - человек, не имеющий ни родных, ни близких, ни друзей.

Не указывай на людей перстом! Не указали бы на тебя шестом! – если будешь кого-то обвинять (показывать на него пальцем), то тебя могут обвинить в чем-то значительно худшем или сделать это в ещё более грубой манере.

От горшка два вершка, а уже указчик – молодой человек, не имеющий жизненного опыта, но самонадеянно поучающий всех.

У неё суббота через пятницу на два вершка вылезла – о неаккуратной женщине, у которой нижняя рубашка длинней юбки.

Не уступить ни пяди – не отдать даже самой малости.

Семь пядей во лбу – об очень умном человеке.

Сам с ноготок, а борода с локоток – о человеке незавидной внешности, но пользующемся авторитетом благодаря своему уму, социальному положению или жизненному опыту. До Петра Первого борода считалась почётной принадлежностью мужчины. Длинная, холеная борода служила признаком богатства, знатности

Каждый купец на свой аршин меряет – каждый судит о любом деле односторонне, исходя из собственных интересов.

Сидит, ходит, словно аршин проглотил – о неестественно прямом человеке.

На аршин борода, да ума на пядь – о взрослом, но глупом человеке.

Косая сажень в плечах – широкоплечий мужчина, высокого роста человек.

На три аршина в землю видит – о внимательном, прозорливом человеке, от которого ничего невозможно утаить.

Полено к полену – сажень – о накоплении запасов, богатства путём экономии.

Коломенская верста – шутливое прозвище для высокого человека. Это выражение появилось во времена царя Алексея Михайловича (правил в 1645-1676 гг.). Он повелел расставить вдоль дороги от Москвы (точнее, от её Калужской заставы) до своего летнего дворца в селе Коломенском столбы на расстоянии 700 саженей друг от друга. Высокие, около двух саженей, т.е. примерно в 4 м, с орлами наверху, эти столбы оказали настолько большое впечатление на простых людей, что навсегда остались в народной речи.

Москва верстой далека, а сердцу рядом – так русские люди характеризовали своё отношение к столице.

Любовь не верстами меряется. Сто верст молодцу не крюк – расстояние не может быть препятствием для любви.

От слова до дела – целая верста.

Верстой ближе - пятаком дешевле.

На версту отстанешь - на десять догоняешь – даже небольшое отставание очень трудно преодолевать.

Семимильные шаги – быстрый рост, хорошее развитие чего-либо.

. Литературные произведения, в которых упоминаются различные меры длины:

На спине с двумя горбами

Да с аршинными ушами.

(Рост конька составляет 13,4 см, а уши 72см.)

Умом Россию не понять,

Аршином - не измерить.

Между тем, как он далеко

Бьется долго и жестоко,

Наступает срок родин;

Сына бог им дал в аршин.

Периметр МБОУ Дубенской СОШ в саженях.

Периметр – это сумма длин всех сторон плоской геометрической фигуры. Периметр Дубенской школы измеряли старорусской единицей измерения – саженью (казенной), равной 213, 36 см.

Рис. 5 Рис. 6

Данные измерений:

Рис. 7

Итак, РДубенской СОШ = 264 сажени (казенной).

11 октября 1835 года, согласно указанию Николаю I « О системе российских мер и весов», длина сажени была подтверждена: 1 сажень была приравнена к длине 7 английских футов, то есть к 213,36 см. [6]

Заключение.

На основе рассмотрения теоретического и практического материала можно сделать вывод, что характер работы повышает познавательный интерес учащихся, уровень их самостоятельности.

Сведения из истории мер длины, в том числе исконно русских, убедительно раскрывают связь математики с жизнью. Они показывают, что единицы измерения люди не придумали, а принимали вначале в качестве мер части своего тела, которые постепенно превращались в общепринятые образцы. Это подтверждают и собранные пословицы и поговорки, которые до сих пор встречаются в истории, литературе и народной речи.

Предложенный материал имеет практическую ценность:

знакомит учащихся со старинными мерами длины;

помогает учиться решать задачи по математике с использованием старинных мер;

позволяет показать связь старинных мер длины с современными и способствует гуманитаризации предмета;

способствует формированию умения поиска нужной информации, ее анализа и обобщения полученных сведений.

Тема «От локтей и ладоней к метрической системе» недостаточно широко раскрывается в программе школьного курса, поэтому в дальнейшем планируется продолжить изучение старинных мер не только длины, но и массы, времени, денежных мер.

Список использованной литературы.

1. Виленкин Н.Я. Математика . 5 класс: учеб. Для учащихся общеобр. Учреждений – М.: Мнемозина, 2013

2. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. 5 – 6 кл. : пособие для общеобразовательных учреждений _ М.: Дрофа, 2006

3. Шеврин Л.Н. и др. Математика: Учеб.-собеседник для 5 кл. сред. Шк. –М.: Просвещение, 2014

4. Виленкин, Н.Я., Депман, И.Я. За страницами учебника математики [Текст]/ Н.Я. Виленкин, И.Я. Депман - М., 2011. – 217с.

5. https://yandex.ru/images/search?tex

6. https:// ru.wikipedia.org

19

Рис. 4

Рис. 4