СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Исследовательская работа по теме "Сортоиспытание капусты агрофирмы "Гавриш"

Представлена исследовательская работа ученика 9 класса МБОУ СОШ с.Бишкаин

Просмотр содержимого документа

«Исследовательская работа по теме "Сортоиспытание капусты агрофирмы "Гавриш"»

Министерство образования республики Башкортостан

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа с. Бишкаин

муниципального района Аургазинский район

Республики Башкортостан

Исследовательская работа по теме:

«Сортоиспытание белокочанной капусты агрофирмы «Гавриш» в условиях

учебно-опытного участка

МБОУ СОШ с.Бишкаин

Аургазинского района

Республики Башкортостан»

Автор:

Иванов Дмитрий,

ученик 9 класса

МБОУ СОШ с.Бишкаин

Аургазинского района

Республики Башкортостан

Руководитель:

Петрова Марина Владимировна,

учитель биологии и химии

МБОУ СОШ с.Бишкаин

Аургазинского района

Республики Башкортостан

Консультант:

Мингажева А.М.,

методист РДЭБЦ г.Уфа РБ

с.Бишкаин - 2019

СДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Литературный обзор

1.1.Биологические особенности белокочанной капусты

1.2. Самые распространённые болезни, вредители капусты и меры борьбы с ними

1.3. Агротехника выращивания капусты

Глава 2. УСЛОВИЯ, СХЕМА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТА

2.1 Почвенно-климатические условия

2.1.1. Агроклиматические условия республики Башкортостан

2.1.2. Эколого-фитоценотическая и физико-географическая характеристика

2.1.3. Характеристика почвенного покрова Башкортостана

2.2 Методика опытов

2.3. Характеристика сортов капусты

2.4.Агротехника выращивания капусты , примененная при опыте

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Результаты фенологических наблюдений

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Экономическая эффективность

4.2. Экономическая оценка результатов опыта.

ВЫВОДЫ

Список использованной литературы

Приложение

ВВЕДЕНИЕ

Капуста – ценная сельскохозяйственная культура, широко используемая в нашем регионе. Любители овощеводства выращивают капусту у себя на даче каждый год, процесс этот весьма трудоемкий, но достаточно занимательный. Для того чтобы урожай принес радость своим хозяевам, необходимо соблюсти особую технологию выращивания этого овоща, после чего можно быть уверенным, что результат не заставит долго себя ждать. Как же вырастить капусту в домашних условиях и что для этого необходимо?

Важная роль отводится подбору сортов, наиболее адаптированных данному климату, обладающих широким диапазоном реакций на изменяющиеся экологические условия. Очевидно, что проблема устойчивости производства капусты должна решаться комплексно, и прежде всего за счет подбора сортов, хорошо приспособленных к местным условиям.

Актуальность исследования заключается в необходимости выявления высокопродуктивных сортов капусты белокочанной, пригодных для выращивания в условиях учебно-опытного участка МБОУ СОШ с.Бишкаин Аургазинского района Республики Башкортостан.

Целью нашего исследования: оценить сорта капусты белокочанной по комплексу признаков и выделить лучшие сорта, пригодные для выращивания в условиях с.Бишкаин Аургазинского района Республики Башкортостан.

Для исследования взяли семена агрофирмы «Гавриш»: «Ларсия F1», «Агрессор F1», , «Мегатон F1» и районированные сорта «Белорусская» и «Московская поздняя».

Исходя из цели следуют задачи:

1.Определить посевные качества семян.

2.Определить сроки созревания капусты.

3.Определить урожайность, продуктивность, лежкость капусты.

4.Определить пищевые и вкусовые качества.

5.Определить рентабельность

6.Разработать рекомендации производству.

Научная новизна и практическая значимость результатов исследований. Впервые в почвенно-климатических условиях УОУ с.Бишкаин Аургазинского района республики Башкортостан в опыте были изучены сорта агрофирмы «Гавриш»: «Мегатон F1», « Агрессор F1», «Ларсия F1».

Изучены их рост, развитие и урожайность и продуктивность.

На основании проведённых исследований можно определить перспективность данных сортов для выращивания в условиях УОУ с. Бишкаин Аургазинского района республики Башкортостан.

Глава 1. Литературный обзор

1.1.Биологические особенности белокочанной капусты

Капуста принадлежит к числу важнейших овощных растений. Она введена в культуру, по-видимому, в доисторические времена. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что капусту люди стали использовать со времен каменного и бронзового веков. Возделывали капусту древние египтяне, а позднее освоили технологию ее выращивания древние греки и римлян, им было известно всего от 3 до 10 сортов капусты. Декандоль в 1822 году различал до тридцати, а сейчас насчитываются сотни сортов. Древнегреческий философ и математик Пифагор весьма ценил лечебные свойства капусты и занимался ее селекцией. Южные племена славян впервые узнали о капусте от греко-римских колонистов, живших в районах Причерноморья. Со временем познакомились с этой овощной культурой и на Руси.

Капуста белокочанная - двулетнее растение, семейства крестоцветные. В первый год она формирует разросшуюся верхушечную почку - кочан, на второй год - соцветие, плоды и семена. Кочан формируется в результате быстрого нарастания новых листьев и медленного роста кочерыги, вследствие чего листья не успевают разворачиваться и образуют крупную почку массой до 10-20 кг.

Семена капусты мелкие ( в 1г- 300 шт.), круглые, темно-коричневые.

Стебель сравнительно короткий у ранних сортов и более длинный у поздних, состоит из наружной и внутренней кочерыги.Листья образуют розетку, прилегающую к почве. Скороспелые сорта имеют в розетке 10-15 листьев с короткими черешками или сидячих на кочерыге; позднеспелые- 20-25 листьев с длинными, хорошо развитыми черешками.

Корневая система капусты мощная и хорошо разветвленная при рассадном способе выращивания.

Капуста относится к холодостойким растениям. Всходы капусты появляются при температуре 2-3С. Оптимальная же температура для прорастания 17-20С. В фазе всходов т начала роста капусты выносит заморозки до -2С. В открытом грунте в период роста и развития оптимальная температура для капусты 12-18С, критическая +30-35С. При столь высокой температуре идет интенсивное физиологическое испарение влаги через устьица, и если не проводить полив- формируются жесткие листья. Капуста предпочитает среднесуглинистые почвы с содержанием органических веществ не менее 3-4%, с нейтральной реакцией (pH 6,5-7). На кислых почвах она часто поражается килой. Место для нее обязательно должно быть светлым – в тени капуста развивается плохо. Высаживать ее лучше после таких культур как картофель ранний, огурец, кабачок, лук, зеленные культуры.

1.2. Самые распространённые болезни, вредители капусты

и меры борьбы с ними

Кила капустная–это грибковое заболевание капусты. Его возбудителем является паразитирующий грибок вида Plasmodiophora. Он поражает только молодые растения и рассаду. На рассаде болезнь обнаруживается непросто, так как опухоли на корнях очень маленькие, и их можно спутать с комочками земли. А взрослые растения кила поражает достаточно сильно: образуются многочисленные опухоли на корнях, достигающие размера куриного яйца. Работа корневой системы нарушается, растения=е не получает необходимое количество питательных веществ и вянет. В тяжелых случаях кочаны вообще не формируются. Поражает этот грибок, в основном, белокочанную и цветную капусту. Он передается с дождем, ветром, и насекомыми-паразитами. Кила не является особо опасным заболеванием для урожая, а значит не требует применения сильнодействующих химикатов.

Меры борьбы: вылечить килу невозможно. Борьба с этим грибком предусматривает соблюдение профилактических мер, позволяющих избежать заражения других растений. Не следует сажать зараженную рассаду. Перед посадкой нужно обрабатывать почву известью, коллоидной серой.

Переноспороз. Признаки этого заболевания следующие: на листьях появляются небольшие бесформенные, одиночные или множественные, серовато-желтые хлоротические пятна. С обратной стороны листа наблюдается белый мучнистый налет. Пораженные листья быстро вянут и погибают. Возникает это заболевание при слишком густых посевах в условиях повышенной влажности.

Меры борьбы: Эффективным в борьбе с грибком является Фитофторин и фунгицид Ридомол Голд. Однако, не все хотят использовать сильнодействующую химию. Таким огородникам рекомендуется обрабатывать рассаду бордоской смесью.

Бурая пятнистость, или листовая плесень. Признаки этого заболевания капусты: на нижней стороне листьев появляются буро-коричневые пятна с бархатистым серым налетом. Пораженные листья засыхают, растения гибнут. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения при поливе, на одежде людей, сохраняются споры в почве, на опавших листьях и т. д.

Меры борьбы: листовая плесень развивается в условиях повышенной влажности, при поливе холодной водой, при низкой температуре ночью. Поэтому при первых признаках этой болезни необходимо снизить влажность воздуха, Т. С. сократить поливы, а также отрегулировать температуру. При появлении плесени на листьях растения необходимо опрыснуть следующим раствором: на 10 л воды берут 3 ст. ложки коллоидной серы или 1 ст. ложку медного купороса, в раствор добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла для прилипаемости раствора к растениям. Опрыснуть препаратами «Заслон» или «Барьер» с интервалом 5-б дней. Чтобы избавиться от этой болезни, необходимо после сбора урожая провести в теплице дезинфекцию: опрыснуть раствором фундазолом или в 10 л воды разводят 1 стакан медного купороса и опрыскивают как по старым растениям, так и по почве, кровле.

Мозаика. Вирусная болезнь капусты, он передается через различные виды тли и сорняка. Проявляется в изменении формы и окраски листьев, т. е. образуются желтовато-зеленые пятна (чередование светлых и темных пятен), а также скручивание и морщинистость листьев. Растения выглядят угнетенными, в конечном итоге желтеют и засыхают.

Меры борьбы: пораженные растения удаляют и сжигают. Семена перед посевом протравливают в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 25-30 мин. Чтобы избежать заражения, рассаду капусты нужно поливать раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды) два-три раза с трехнедельными промежутками. Для профилактики нужно проводить обработку рассады каждые 7 дней обезжиренным молоком (1 л обезжиренного молока разбавляют 10 л воды и добавляют чайную ложку мочевины). Во избежание этой болезни необходимо брать для посева двух-трехгодичные семена. Самый надежный способ избавиться от этой болезни - выбор устойчивых к болезни сортов и гибридов и ранние посевы. Основным методом борьбы является профилактика.

Фузариоз-Это грибковое заболевание, возбудителем которого является Fusariumoxysporum. Грибок поражает все крестоцветные растения. Благоприятным условием развития возбудителя является жаркая и сухая погода. Возбудитель через корни внедряется в систему сосудов растений и закупоривают её, вызывая стремительное увядание. Признаки заболевания, следующие: между жилками, появляются пятна, затем лист желтеет, засыхает и погибает целиком, кочан недоразвит и имеет маленький размер. Фузариоз распространяется от нижних листьев к верхним. Если не принять своевременные меры, растение полностью погибает. Гриб сохраняется в почве на длительное время (до нескольких лет).

Вредители капусты.

Капустная тля. Это маленькое серебристо- белое насекомое, располагающееся на нижних частях листьев и питающееся соком растения. Вредителем является и личинка, и взрослое насекомое. Пиком вредоносности является август. Как правило, тля селится на растение целыми колониями. Замедляется рост растения, листья приобретают розоватый оттенок, со временем листья закручиваются и вянут. Меры борьбы: используют препараты Искра, Каратэ, Карбофорс. Также тля не переносит запах чеснока, лука, табака, а также томатов и моркови. Естественными врагами тли являются божьи коровки, златоглазки и паразиты афидииды.

Крестоцветные блошки. Это один из опаснейших вредителей капусты, так как большая колония жуков в кратчайшие сроки может уничтожить весь урожай. Блошки-маленькие жуки, которые живут в земле. Они бывают черные, полосатые, с синеватым и зеленоватым отливом. Они способны прыгать на несколько метров, преодолевая большие дистанции. Зимуют в земле. Весной они начинают поедать молодые побеги, как сорняки, так и рассаду. Просыпаются блошки при температуре +15 *С. Паразитирует это насекомое на всех видах крестоцветных, поедая верхний слой листа и оставляя после себя дыры. Личинки жуков поедают корни. Молодые растения часто гибнут, а взрослые дают плохой урожай.

Как бороться и чем обрабатывать.Против блошек помогают такие инсектициды как Актара, Карбофос, Шерпа, Арриво, Децис, Молния. Самым безопасным препаратом является нафталин.

Народные методы.А из народных методов- опрыскивание мыльными или уксусными раствором, настоем табака, раствором одуванчика, чесночно-томатной настойкой, отваром картофеля, присыпание золой с пылью. Необходимо регулярно уничтожать крестоцветные сорняки (сурепку, пастушью сумку, дикую горчицу), перекапывать и вспаивать почву. А ещё блошки не переносят влажность.

1.3. Агротехника выращивания капусты.

Решение поставленных задач исследования требует множество продуманных научно обоснованных подходов к самому опыту, однако не менее важен период подготовки для его проведения. В земледелии и связанными с ним научными исследованиями основополагающим фундаментом успеха и результативности является верхний плодородный слой земной коры именуемый почвой, основным качеством которой и есть плодородие. Так при выращивании капусты, важнейшим условием получения раннего и высокого урожая является плодородная почва. Для этого она должна обладать благоприятными физическими и агрохимическими свойствами. Рыхлый, воздухопроницаемый, обладающий высокой влагоёмкостью и с нейтральной или близкой к ней реакцией среды почвенный слой вместе с внесенными легко усвояемыми питательными веществами – основа для роста растений.

Проведение эксперимента как в закрытом, так и в условиях открытого грунта,

требует особого внимания к вопросам улучшения плодородия почв в теплице и на учебно-опытном участке. Внесение органо-минеральных смесей систематически проводится ежегодно в осенний период. Важно при этом учитывать, что органические удобрения (особенно навоз) не следует вносить одновременно с известью, что может привести к значительным потерям азота.

Как для тепличного грунта, так и для почв УОУ важным стимулом плодородия является внесение биотоплива (навоз, солома, листья и другие растительные остатки), которое является основным источником тепла и энергии при росте растений. В качестве биотоплива может быть сухая ботва растений и трава.

Минеральные удобрения вносятся весной не менее, чем за 2 недели до высадки рассады: на 10 кв. м вносят в среднем 400г суперфосфата, 300г калийных удобрений и 200г аммиачной селитры. Во время роста томата в подкормках вносят ещё такое же количество калия и немного меньше азота.

Необходимо учитывать, что дозу минеральных удобрений под капусту уменьшают в 2-3 раза, полностью исключив азотные при использовании навоза или перегноя.

Определению недостатка отдельных питательных веществ в почвенном слое может послужить диагностика питания растений. И это тоже важно учитывать и предусмотреть заранее в последующем вегетационном периоде. Так недостаточность питания растений отражается на морфологии, структуре и составе прежде всего листьев, а затем и других органов. При этом заметно изменяются окраска, форма, размеры листовой пластинки. У капустыазотное голодание сопровождается потерей зелёной окраски у молодых листьев, рост растений задерживается, размеры листьев уменьшаются и растения приобретают светло желтую и бледно-зелёную окраску. Признаками фосфорного голодания является сильное ограничение роста корней и надземной части растения. Листья преждевременно опадают. Молодые листочки имеют тусклую синевато-зелёную окраску. При фосфорном голодании в листьях повышается содержание сахаров, которое способствует накоплению пигмента антоциана, придающего листьям лиловый оттенок.

Калийное голодание растений наблюдается в том случае, если в питательном растворе содержится много кальция, магния и аммония. Если в питательном растворе мало калия, капуста растут очень медленно, растения бывают очень низкими, чахлыми. Молодые листья становятся мелкоморщинистыми, а старые вначале приобретают пепельно-серый оттенок, а затем края их становятся желтовато-зелёными, на листьях появляется бронзовый оттенок ткани, а позже возникают круглые светлые пятна между жилками. Иногда поражённые листья приобретают ярко оранжевую окраску. Стебли становятся деревянистыми.

Наряду с предварительным изучением улучшения плодородия почв, вопросами питания растений, необходимо уделять достаточное внимание в овощеводстве правилам севооборота.

Так если выращивать на одних и тех же делянках одни и те же овощи, то на одних можно получить засилье луковых мух, на других капустной килы, на третьих морковных блошек и т.д., а кроме этого почву можно заразить корневыми и листовыми нематодами, гнилями и т.п.

Есть ещё одна причина, которая говорит о необходимости овощного севооборота – это неизбежные токсичные корневые выделения – колины. Многие овощные культуры очень чувствительны к своим собственным токсинам. Если продолжать их сажать на одном и том же месте, то урожаи с каждым годом будут становиться всё хуже и хуже, даже не смотря на отсутствие вредителей и болезней. Много токсинов остаётся на помидорных, огуречных, морковных и капустных делянках.

Запас питательных веществ на участке не безграничен. Каждое растение имеет свои требования к питательным веществам. Так если высаживать на одно и тоже место родственные растения, то они за несколько лет «высосут» из него всё необходимое для роста, истощив запас каких-то элементов. Как следствие – низкая урожайность. Все эти факторы дают утомление почвы.

Самое эффективное средство борьбы с утомлением почвы – севооборот овощей.

При подготовке к исследованию были изучены вопросы соседства растений, так для капусты наиболее благоприятно произвести посев пряных культур. Особое внимание требует вопрос предшественников капусты. Изучение вопроса показало, что хорошими предшественниками для капусты являются: огурцы, морковь, лук, бобовые, а плохими: баклажаны, картофель, перец.

Глава 2. УСЛОВИЯ, СХЕМА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТА

2.1 Почвенно-климатические условия

2.1.1. Агроклиматические условия республики Башкортостан

Республика Башкортостан занимает площадь 143,6 тыс.кв. км умеренных широт. На территории республики свыше 600 рек и речек, более 1000 озёр. Главными реки – Белая, Уфа, Урал с многочисленными притоками.

На климат Башкортостана, расположенный почти в центре материка, влияют и Атлантический океан и материк. Приходящие с Атлантического океана влажные массы воздуха, уже трансформированные в более сухие и континентальные массы, зимой приносят тепло, летом – прохладу. Вторжение арктического воздуха летом и континентального воздуха из Сибири зимой вызывают резкие похолодания.

Климат в республике континентальный, умеренно-тёплый. Зима холодная продолжительная и многоснежная, с частыми метелями. Лето умеренно-влажное и даже жаркое, с засушливыми периодами. Переходные сезоны (весна, осень) короткие. В весенне-летний период отмечаются поздние весенние и ранние осенние заморозки. Характерно преобладание антициклонов, резкие колебания температуры воздуха в течение суток, большие различия в количестве осадков[10].

На территории Башкирии выделяют три климатические провинции: западную равнинную, Уральскую горную и Зауральскую и следующие агроклиматические зоны: умеренно холодного и влажного климата; умеренно-холодного полувлажного климата; умеренно теплого полузасушливого климата; умеренно теплого засушливого климата.

Аургазинский район принадлежит зоне умеренно-теплого засушливого климата. Годовая сумма осадков - 350-400 мм. За период с температурой воздуха свыше 10оС (май-октябрь) количество осадков – 200-250 мм. Сумма температур за период со среднесуточной температурой воздуха выше 10оС – 2200о. Средняя температура воздуха в 13.00 ч за июль 24оС. Годовой максимум температуры воздуха 38оС, абсолютный минимум -46оС. Начало безморозного периода колеблется 15 мая - 1 июня, конец – во второй половине сентября. Длина безморозного периода – 125 дней. Высота снежного покрова в первую половину зимы 15-20 см, во вторую - 30-40 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 150 дней [10].

2.1.2. Эколого-фитоценотическая и физико-географическая

характеристика

Выделяют предуральские зонально-равнинные, зауральские возвышенно-равнинные районы, Южный Урал.

Аургазинский районнаходится на южной части лесостепной зоне, переходной (прибельской) лесостепной подзоне. Рельеф волнисто-увалистый с широкими водоразделами. Общая поверхность возвышенности представляет собою плато с абсолютными высотами 150-200 м на севере и 420-480 на востоке.

Леса в подзоне расположены по возвышенным междуречьям в виде крупных и мелких массивов, занимают до 20 % площади и состоят из дуба, березы и осины. Их опушки и мелкие массивы остепнены. Лугово-степные группировки состоят в основном из луговых растений с незначительной примесью степных трав: ковылей перистого Stipapennata, типчака Festucavalesiaca, овсеца Шелля Helictotrichonschellianum, горицвета весеннего Adonisvernalis, лабазника шестилепестного Filipendulavulgaris.и др.[3].

Травянистые сообщества занимают 15-25 % площади и представлены луговыми и разнотравно-злаковыми степями. Естественный травостой сохра-нился по крутым склонам и у опушек лесов. [10].

2.1.3. Характеристика почвенного покрова Башкортостана

По строению земной коры территория Башкирии разделяется на две основные области: западную – платформенную и восточную – складчато-сбросовую (герцинскую геосинклинальную). [3].

B Башкортостане почвенный профиль обычно вскрывается разрезами глубиной до 1,5 - 2 м. Маломощные почвы вскрываются разрезами до 0,5 м; они характерны для покатых и крутых склонов, гумусовый слой в них колеблется от 10-20 см. B сформированных на рыхлых породах почвах мощность гумусового слоя увеличивается до 40-50 см. Многообразие почвенного покрова Башкортостана сведено в следующие агропроизводственные группы:

1. Мощные, среднемощные, высоко - и среднегумусные почвы. Черноземы выщелоченные, тяжело- и среднесуглинистые на желто-буром лессовидном суглинке. Черноземы типичные обычные и карбонатные тяжело- и среднесуглинистые на элювиально-делювиальных и элювиальных некарбонатных и карбонатных суглинках и элювии карбонатных пород. Черноземы обыкновенные тяжелосуглинистые на элювио-делювиальных отложениях.

2. Среднемощные, оподзоленные черноземы и серые лесные почвы. Темно-серые лесные слабо - и среднеоподзоленные тяжелосуглинистые на делювиальных карбонатных суглинках. Черноземы сильно - и среднеоподзоленные тяжелосуглинистые на лессовидном суглинке.

Маломощные и малогумусные черноземные почвы. Черноземы южные и южные карбонатные среднесуглинистые. Черноземы типичные карбонатные маломощные среднесуглинистые на карбонатных суглинках. Дерново-карбонатные почвы тяжелосуглинистые на коренных горных породах.

4. Маломощные и малогумусные дерново-подзолистые и серые лесные почвы. Дерново-слабоподзолистые тяжелосуглинистые на делювиальных суглинках. Светло-серые лесные слабооподзоленные среднесуглинистые на желто-бурых опесчаненных суглинках. Серые лесные оподзоленные тяжелосуглинистые на красновато-бурых делювиальных глинах.

5. Мощные высокогумусные почвы. Лугово-черноземные почвы степей. Влажно-луговые черноземовидные почвы степей и аллювиальные. Аллювиально-луговые темноцветные аллювиально-луговые остепняющиеся.

6. Болотные и аллювиальные почвы. Болотно-подзолистые. Лугово-болотные почвы степей. Торфяные почвы низинных болот и степных пойм. Иловато-болотные пойменные. Аллювиально-дерновые лесной зоны.

7. Горные почвы. Горно-тундровые. Горно-луговые. Горно-дерново-подзолистые. Горно-лесные. Горно-черноземные [8].

2.2 Методика опыта

Методика сортоиспытания капусты

От того, насколько правильно выбран сорт, в значительной мере зависит судьба урожая.

Цель опыта: проверить, лучше или хуже новый сорт по сравнению с районированным.

Методика проведения опыта. В опытах по сортоиспытанию важно соблюдение двух условий:

1) осуществление наибольшей точности опытов, то есть, чтобы та или иная единица опыта, тот или иной сорт изучался в совершенно одинаковых условиях;

2) обеспечение полноты исследований в заданном направлении: изучаемому сорту надо предоставить оптимальные условия, чтобы полностью выявить его потенциальные возможности.

Методика сортоиспытания сводится к выполнению следующих операций:

При выборе участка придерживаются требований необходимых при закладке опыта: участок выбирается выровненный по всей площади, под всем опытом должен быть один предшественник, почва должна быть однородная, обработка участка - равномерная и по глубине и по направлению, обработку следует провести в оптимальные сроки и на высоком уровне. При необходимости применяются средние нормы полного минерального удобрения, которые вносятся обязательно по всему опытному полю равномерно. Участок должен быть удален от строений и лесных насаждений, чтобы избежать неравномерности в солнечном освещении и порчи посевов воробьями.

При размещение сортов на участке необходимо учитывать, что семена одного и того же сорта, разделенные на отдельные порции, должны высеваться в наиболее отдаленных друг от друга местах. Сорт должен попадать во всевозможное разнообразие данного участка. Не следует допускать, чтобы один сорт оказался в лучших по сравнению с другим условиях.

С этой целью набор сортов (например, 10) размещается на отведенном участке в шахматном порядке.

План размещения сортов при четырехкратной повторности

| III повторность | IV повторность | |

| 67 8 9 10 | 123 4 5 | 67 8 910 |

| I повторность | II повторность | |

| 123 4 5 | 6 7 8 910 | 1 2 3 4 5 |

Повторность в опыте минимально должна быть двукратная. Более достоверные данные обеспечивает четырехкратная повторность.

В каждой повторности обязательно должен быть стандартный сорт, но если в сортоиспытании всего два сорта, то один из них будет стандартом.

При посеве семян придерживаются следующих правил:

1. Семена испытываемых сортов должны быть из одних и тех же условий. Если семена получены из разных районов или областей, то перед посевом для сортоиспытания необходимо провести уравнительный посев.

2. На одну и ту же отведенную под каждый сорт площадь должно быть высеяно одинаковое количество всхожих семян.

3. Посев всего опыта должен производиться в один день.

4. Сеять надо на одну и ту же глубину и на одних и тех же машинах.

5. При посеве важно следить за равномерностью работы всех частей сеялки.

6. Включать и выключать сеялку следует на защитной площади, чтобы учетная площадь засевалась равномерно.

Методика фенологических наблюдений и оценки сортов:

Уборка делянок производится по мере поспевания сортов одними и теми же машинами.

Взвешивание урожая - ответственная операция. Весы должны быть проверены и установлены в защищенном от ветра месте. Взвешивать урожай следует по каждой повторности отдельно. После взвешивания кочаны со всех повторностей по каждому сорту объединяется. Определяют товарные качества капусты.

Затем производится обработка полученных данных. Данные по каждому сорту со всех повторностей суммируются и делается пересчет на 1 га.[2].

Объектом исследования являются семена белокочанной капусты агрофирмы «Гавриш» : «Мегатон F1», « Ларсия F1», «Агрессор F1» и районированные сорта «Белорусская» и «Московская поздняя»были взяты за контроль, они относятся к районированным и высокопродуктивным сортам с отличным качеством урожайности и вкуса.

Исследования проводились на учебно-опытном участке МБОУ СОШ с.Бишкаин Аургазинского района Республики Башкортостан.

2.3. Характеристика сортов капусты

1.Сорт капусты Мегатон(F1). Мегатон- сорт белокочанной капусты среднепозднего срока созревания. От появления полных всходов до сбора урожая проходит 136-168 дней. В 1996 году сорт был включен в госреестр. Розетка листьев крупной величины, горизонтальная или полуприподнятая. Листья округлой формы, сильновогнутые, с волнистым краем. Кочаны сочные, плотные, крупные, округлые, гладкие, светло-зеленые, полуприкрытые, средней массой 3-4 кг ( отдельные экземпляры достигают 10-15 кг ). Внутренняя кочерыжка очень короткая. Эта капуста обладает высокими вкусовыми качествами в свежем виде, она сочная и хрустящая. Но, стоит отметить, что в листьях содержится слишком много сахар, в связи с чем Мегатон не подойдет для приготовления свежих салатов и некоторых кулинарных блюд. Зато для квашения этот гибрид идеален. (Прил.1., рис.1.)

2.Сорт капусты Агрессор(F1). Агрессор- достаточно новый, но уже полюбившийся садоводам гибрид белокочанной капусты среднепозднего срока созревания. От полных всходов до наступления технической спелости проходит 115-120 дней. В 2003 году включен в госреестр РФ. Листовая розетка приподнятая. Листья округлые, вогнутые, слабопузырчатые, среднего размера, серо-зелёного цвета, со средним или сильным восковым налётом; край слабоволнистый. Кочаны плоскоокруглые, выровненные, покрытые, среднего размера(массой 2,5-5кг), в разрезе желтовато-белые, внутренняя структура тонкая до средней. И внутренняя и наружная кочерыжка имеют среднюю длину(16-18см). Вкусовые качества капусты высокие, лист сочный. Капуста Агрессор устойчива к фузариозному увяданию, а также не повреждается трипсом и крестоцветной блошкой. Хорошо переносит плохие погодные условия и недостаток азотного питания. Сорт очень пластичный, не требует повышенного ухода. Имеет высокую силу роста. Сорт подходит для употребления в свежем виде и приготовления в кулинарных блюд, а также для квашения и засолки. Хранятся кочаны не долго 5-6 месяцев. (Прил.1., рис.3.)

3.Сорт капусты Ларсия (F1). Гибрид относится к овощам среднепозднего срока созревания и среднее время его выращивания в открытом грунте 110-115 дней, при этом уже к 80 дню кочаны пригодны к срезке и дальнейшей переработке. Вкусовые качества овоща уже в момент сбора урожая находятся на высоком уровне. Кочан приплюснутый, овально округлой формы, цвет белый, с зелёным оттенком, на срезе- белый. Кочан плотный и гладкий, внутри однородный с тонкими прожилками. Кочерыжка короткая. Средняя масса кочана 4-6кг, максимум 8кг. (Прил.1., рис.2.)

4.Сорт капусты Белорусская. Подходит для товарного производства. Характеризуется высокой холодостойкостью и устойчивостью кочанов к растрескиванию, а также повышенный требовательностью к влажности почвы. Устойчивость к киле и сосудистому бактериозу слабая. От появления массовых всходов до сбора урожая проходит 110-130 дней. Листовая розетка приподнятая, полураскидистая, среднего размера, диаметром 70-90см. Листья гладкие и слабоморщинистые , от серо-зелёной до темно-зелёной окраски, край листа слабоволнистый. Кочаны сочные, округлой формы, очень плотные, среднего размера, с высоким содержанием сахара. Внутренняя кочерыга короткая, наружная- средней длины. Масса кочана варьируется от 1,5 до 4кг. Этот сорт подходит для потребления в свежем виде и особенно хорош при квашений. Хранятся кочаны недолго- всего лишь до декабря-января месяца. (Прил.1., рис.4.)

5. Сорт капусты Московская поздняя. Капуста “Московская поздняя” относится к категории позднеспелых сортов, которые характеризуются высокой урожайностью. Данный позднеспелый сорт включен в Государственный реестр Российской Федерации по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому и Дальневосточному Регионам. Урожайность товарных кочанов составляет в среднем 743,5 ц/га. Показатели максимальной урожайности не менее 1015ц/га. Стандартный выход товарной продукции на уровне 90-97%. Главным преимуществом сорта являются высокая урожайность, отличные вкусовые и товарные качества. Сорт не требует особых почвенно-климатических условий, а его выращивание не представляет особой сложности как для опытных овощеводов, так и для начинающих огородников. Кочаны получаются довольно крупные. Несмотря на то, что описание сорта предполагает максимальный вес кочана в 7кг, на приусадебных участках при благоприятных погодных условиях и хорошем уходе масса может достигать 9-10кг. (Прил.1., рис.5.)

2.4.Агротехника выращивания капусты, примененная при опыте

Закупив семена капусты белокочанной, мы остановились на пяти сортах. Сначала семена прокалибровали(Прил. 2, рис.7) , затем протравили в растворе марганцовки (розового цвета) (Прил. 2, рис.6). После просушки семена посеяли на грядки в открытый грунт, присыпав землей на 2-3 см., закрыли укрывном материалом, отметив каждый сорт. (Прил. 3, рис.8-10)

Всходы взошли через 5-7 дней. (Прил. 4, рис.11). Третий лист появился через 7-10 дней. Производили полив растений специальным опрыскивателем для цветов, смачивая и почву, и растения. Агротехника начинается с внесения удобрений и перекопки или глубокого рыхления. (Прил. 5, рис.12). В первую очередь, нужно внести органическое удобрение, а также фосфорное и калийное или комплексное. Если в качество органического удобрения будете вносить обычный компост или навоз, то доза должна быть примерно 10-13кг/м (примерно 1,5 ведра), а под позднюю капусту – до 20кг/м при сплошном внесении. Торф лучше вносить по 20-25кг/м. А вот таких концентрированных удобрений как биогумус или ЭМ-компост требуется в несколько раз меньше. Стоит заметить, что общее количество вносимых удобрений должно быть пропорционально продолжительности периода вегетации конкретного сорта. То есть, меньше всего удобрений надо вносить под раннюю капусту и больше всего-под позднюю.

Участок для выращивания культуры должен быть светлым и плодородным. За 10-12 дней до высадки рассады проводят закаливание, постепенно приучая к низкой температуре.

Подросшие растения мы высадили в открытый грунт трех повторностях, подготовили почву, внесли удобрения (навоз, зола), разрыхлили, наметили место посадки, полили, высадили растения в определенном порядке. (Прил. 6, рис. 13-14)

Полив осуществляли сразу после посадки, и через каждые 3-4 дня, расходуя 6-8 л на 1м2. Полив лучше проводить утром или вечером, при этом желательно температура воды составляет около +20. (Прил. 7, рис.15)

После первой подкормки начался обильный их рост. После второй подкормки обильно начался обильный рост листвы.

По мере необходимости обрабатывали капусту от болезней и вредителей. (Прил. 8, рис.16)

Сбор и учет урожая осуществлялся выборочно. Для каждого сорта была выделена специальная коробка. Велся точный учет массы кочанов с каждого куста (табл. 6. ), осуществлялась характеристика растений каждого сорта. Взвешивали массу плодов при каждом сборе (прил.9, рис.17-18) , после чего рассчитывали среднюю массу плодов каждого сорта и количество собранного урожая (таблица 7). Изучили форму, цвет, долевой и поперечный срезы кочанов капусты (Прил. 10, рис.19).

Агротехнический план работы Таблица 1.

| Наименование работ | Сроки выполнения | Фактическое проведение |

| 1. Осенняя обработка почвы | октябрь | 16.10.2018 г. |

| 2. Весенняя обработка почвы | апрель | 4.04.2019 г. |

| 3.Разбивка делянок | апрель | 6.04.2019г. |

| 4.Обработка и посев семян | апрель | 18.04.2019 г. |

| 5.Первичное прореживание | май | 5.05.2019 г. |

| 6.Вторичное прореживание | май | 10.05.2019 |

| 7.Закалка рассады | май | 10.05-20.05.2019 г. |

| 8.Высадка рассады | май | 21.06.2019 г. |

| 9.Борьба с вредителями | апрель-сентябрь | По необходимости |

| 10.Уход за капустой (рыхление почвы, прополка, окучивание, полив) | систематически | Систематически по необходимости |

| 11. Борьба с болезнями | июнь-август | Систематически по необходимости |

| 12.подкормки удобрением | июнь-август | Систематически по необходимости |

| 13.Уборка урожая | август-сентябрь | 9.08-8.09.2019г. |

Схема опыта Таблица 2.

Первая повторность

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

Вторая повторность

| 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | |

Третья повторность

| 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | |

Четвертая повторность

| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | |

Опыт проводился в трех повторностях (Табл. 2).

Размер общих делянок в опыте: длина - 100 м; ширина- 30 м; площадь - 3000 м2; количество рядов на делянке — 60; ширина междурядий -50 см; расстояние между растениями — 60 см.

Количество растений в одном ряде — 160 шт.; рядов в делянке — 3,

всего на делянке – 480 шт;

Метод расположения вариантов (делянок) в повторностях опыта (стандартный; систематический – последовательно) ступенчатый в четырех последовательностях. (Табл.2)

Для опыта отобрали сорта сорта агрофирмы «Гавриш»:«Мегатон F1», « Ларсия F1», «Агрессор F1» и районированные сорта «Белорусская» и «Московская поздняя».

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Результаты определения сроков созревания капусты

Мы проводили наблюдения за сроком созревания капусты сортов «Мегатон F1», «Ларсия F1», «Агрессор F1» и районированных сортов «Белорусская» и «Московская поздняя».

Сравнивали период образования кочана у различных сортов капусты. (Табл.3.)

Таблица 3. Сравнение периода созревания капусты от всходов до технической зрелости.

| № п\п | Сорта капусты | Сроки созревания | Техническая зрелость |

| 1 | «Мегатонн F1» | 136-168 дней | сентябрь |

| 2 | « Ларсия F1» | 110-115 дней | сентябрь |

| 3 | «Агрессор F1» | 115-120 дней | сентябрь |

| 4 | «Белорусская» | 120-130 дней | сентябрь |

| 5 | «Московская поздняя» | 115-140 дней | сентябрь |

Из таблицы 3 видно, что сроки созревания у сортов капусты отличаются. Это объясняется тем, что нами взяты , среднеспелые и поздние сорта.

Также провели биометрические измерения: измерили длину кочерыжки (Табл.4.), взвешивали массу кочанов и находили среднюю массу (Табл.5.), (Прил.9., рис. 17-18). Биометрические измерения в опыте проводили в конце августа с десятью растениями каждого сорта из каждого варианта, в момент образования настоящего кочана.

Таблица 4. Сравнение длины кочерыжки сортов

| № п/п | Сорта капусты | Длина кочерыжки, см |

| 1 | «Мегатон F1» | 15 |

| 2 | « Ларсия F1» | 14-15 |

| 3 | «Агрессор F1» | 16-18 |

| 4 | «Белорусская» | 16-20 |

| 5 | «Московская поздняя» | 15-18 |

Таблица 5. Сравнение средней массы

| №п/п | Сорта капусты | Средняя масса, кг |

| 1 | «Мегатон F1» | 5-8 |

| 2 | « Ларсия F1» | 4-6 |

| 3 | «Белорусская» | 3-6 |

| 4 | «Агрессор F1» | 3-5 |

| 5 | «Московская поздняя» | 5-8 |

Самые крупный кочан имеют сорта «Московская поздняя» и ««Мегатон F1» (табл.5).

Далее подсчитали продуктивность и урожайность капусты разных сортов (Табл.6.)

Таблица 6. Урожайность капусты на опытном участке

| №п/п | Сорта капусты | Продуктивность, кг | Средняя урожайность, кг/ м2 |

| 1 | «Мегатонн F1» | 10 | 40 |

| 2 | « Ларсия F1» | 5 | 20 |

| 3 | «Белорусская» | 6 | 24 |

| 4 | «Агрессор F1» | 5 | 20 |

| 5 | «Московская поздняя» | 10 | 40 |

Исследования показали, что самыми высокоурожайными являются сорта «Мегатон F1», «Московская поздняя» (табл.6).

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Экономическая эффективность

Все новые приемы технологии сельскохозяйственного производства должны внедрятся при условии, если они соответствуют производственным агротехническим требованиям, экономически эффективны и способны окупить дополнительные затраты. Критерием эффективности возделывания капусты являются повышение урожайности, снижение себестоимости единицы продукции, увеличение чистого дохода в расчете на 1 га посева и повышение рентабельности.

При определении экономической эффективности учитывались затраты, связанные с возделыванием культуры: с приобретением различных материалов, оборудование, удобрения, затраты труда и средств на получение урожая.

Расчеты затрат проводились по существующим фактическим нормам и расценкам, взятые из технологической карты возделывания капусты в открытом грунте. Учитывалась урожайность капусты, определялась стоимость продукции в рублях и производственные затраты.

Таблица 7. Оценка рынков сбыта

| Показатели | Близлежащий город Стерлитамак | Населенные пункты (в радиусе 15км)с.Толбазы | Удаленные рынки (за 100км) г.Уфа |

| Уровень спроса | Высокий | Средний | Высокий |

| Уровень предложения | Высокий | Низкий | Высокий |

| Уровень конкуренции | Высокий | Низкий | Высокий |

| Степень удовлетворения спроса | Высокий | Низкий | Высокий |

| Трудности доступа (наличие автомагистралей, ж/д путей и т.д.) | - | - | - |

Система распространения возможных каналов распределения товаров выглядит следующим образом: производитель – потребитель.

4.2. Экономическая оценка результатов опыта.

Для экономической оценки результатов опыта выращивания капусты применяют показатели, приведенные в таблице 8 реализационная стоимость капусты взята нами на уровне 15 руб./кг.

Анализ экономических показателей возделывания капусты показал, что применение сортов при разных производственных затратах определяет экономическую эффективность производства. Возделывание сортов капусты«Мегатон F1», «Ларсия F1», «Агрессор F1» и районированных сортов «Белорусская» и «Московская поздняя» экономически эффективно и целесообразно (Таблица 8).

Таблица 8. Экономическая эффективность возделывания сортов капусты

|

Показатели | Сорта капусты |

| |||

| «Мегатон F1» | «Ларсия F1» | «Белорус ская» | «Агрессор F1» | ||

| Урожайность, ц/ га | 4000 | 2000 | 2400 | 2000 | |

| Стоимость продукции, тыс. руб./га | 6000000 | 3000000 | 3600000 | 3000000 | |

| Производственные затраты, тыс. руб./га | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | |

| Условно чистый доход, тыс. руб. | 5700000 | 2700000 | 3300000 | 2700000 | |

Исходя из таблицы 8, мы подсчитали рентабельность по следующей формуле: рентабельность=УЧД/затраты*100 %, где УЧД -условно чистый доход. В итоге рентабельность данных сортов следующая:

«Мегатон F1» - 1900 %;

«Ларсия F1» - 900 %;

«Агрессор F1» - 900 %;

«Белорусская» -1100%;

«Московская поздняя» - 1900%, значит в наших климатических условиях наиболее выгодно выращивать сорта «Мегатон F1» и «Московская поздняя».

ВЫВОДЫ

Сорта «Московская поздняя» и «МегатонF1» агрофирмы «Гавриш» являются оптимальными для выращивания в условиях учебно-опытного участка МБОУ СОШ с.Бишкаин Аургазинского района Республики Башкортостан. В ходе исследования мы:

Определили посевные качества семян.

Определили сроки созревания капусты белокочанной сортов «Мегатон F1», «Ларсия F1», «Агрессор F1», «Белорусская» и «Московская поздняя».

Определили урожайность и продуктивность капусты данных сортов.

Определили пищевые и вкусовые качества капусты.

Подсчитали рентабельность.

Разработали рекомендации производству.

По данным исследования можно сделать вывод о том, что в условиях учебно-опытного участка МБОУ СОШ с.Бишкаин Аургазинского района рентабельным будет выращивание районированного сорта капусты «Московская поздняя» и нового сорта капусты агрофирмы Гавриш: «МегатонF1».

Список использованной литературы

Большая книга огородника. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001

Волков С.М., Зимин Л.С. и др. Альбом вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. – Волгоград: Сельскозозяйственная литература, 2007

Выращивание капусты в открытом грунте http://superogorod.7910.org/article_info.php?articles_id=1154

Бричук Д.Н. Семена, сорта, гибриды. М. Гавриш №2, 2015, с.10-13.

Мамонов Е.В. Сортовой каталог. Овощные культуры.-М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.-496 с.

Тараканова Г.И. , Мухина В.Д. Овощеводство. - М.: Колос, 1993.-511 с.

Тараканов Г.И. Мухин В.Д. Шуин К.А. Овощеводство. М.: Колос,2003, с.472.

Андреев В.М., В.М. Марков В.М. Практикум по овощеводству. - М.: Колос, 1981. - 207с.

Бакулина В.А., Гаранько И.Б. Руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов. М.:Колос, 1982.-114с.

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Москва, 2008

Приложение 1.

Сорта опытных томатов

Рис. 1. МегатонF1 Рис. 2. ЛарсияF1

Рис. 3. АгрессорF1 Рис. 4. Белорусская

Рис.5. Московская поздняя

Приложение 2.

Рис.7.

Рис.7.

Обработка в марганцовке

Рис.8 Выбор здоровых семян

Рис.8 Выбор здоровых семян

Приложение 3.

Р

Рис.9. Взвешивание томатов, нахождение средней массы

Приложение 4.

Рис.10. Форма, цвет, срезы плодов.

Приложение 5

.

Рис.11. Капуста в срок технической спелости

Приложение 6.

Рис.12. Сбор и подсчет урожая

Рис.13. Собранный урожай

Рис.14. Капуста сорта «МегатонF1»

Приложение 7.

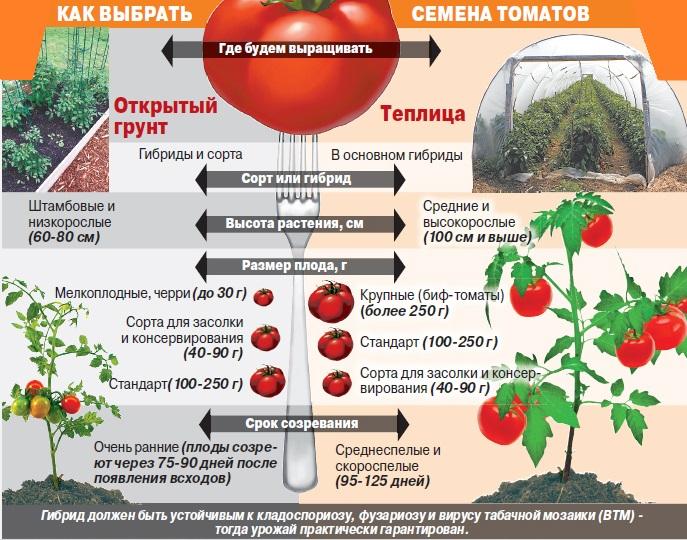

Рис.15. Как выбрать семена томатов.