МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА №23

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

«ПРИРОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ. АНТОЦИАНЫ»

Выполнила: ученица 8Ф класса

Пузырёва Елизавета

Проверил: учитель химии МОУ СОШ №23

Бакаева Татьяна Анатольевна

Комсомольск-на-Амуре

2020г

РЕЦЕНЗИЯ

на исследовательскую работу

на тему: «Природные индикаторы. Антоцианы»

ученицы 8 Ф класса Пузыревой Елизаветы

Данная тема в настоящее время актуальна, свойства растительных объектов могут быть использованы для применения в разных областях науки,а также в быту. Выдвинута гипотеза исследования, определена цель, задачи, методы исследования. Содержание проекта соответствует заявленной теме. Работа содержит введение, теоретическую и практическую части, список литературы, выводы, заключение.

В теоретической части работы были изучены: синтетические и природные индикаторы среды, их характеристика и классификация, биохимическая роль индикаторов. В практической части работы исследованы природные объекты на наличие индикаторов; доказаны индикаторные свойства растительных пигментов – антоцианов.

Результаты исследовательской работы можно использовать для определения рН (водородный показатель) различных растворов, например, молочных продуктов, бульонов, лимонада и других, а также для определения кислотности почвы.

Вывод:

Стиль изложения работы научный, оформление исследовательской работы соответствует требованиям.

Оценка за представленную работу «5» (отлично)

Рецензент Т.А. Бакаева, учитель химии

Содержание

Введение……………..………………………………………………………….3

Глава 1. Теоретическая часть………………………………………………….5

Синтетические индикаторы……………………………………………..5

1. 2. Природные индикаторы. Характеристика и классификация……………8

1.3. Биохимическая роль индикаторов…………………………………………9

Глава 2. Практическая часть………...………………………………….…….10

2.1. Изучение окраски синтетических индикаторов в различных средах….10

2.2. Определение наличия антоцианов в исследуемых объектах…………...10

Заключение……………………………………………………………………..13

Список литературы……………………………………………………………..15

Приложение……………………………………………………………………. 16

Введение

Природа – это уникальное творение Вселенной. Это мир красив, таинственен и сложен. Данная работа посвящена уникальным свойствам растений, которые не перестают удивлять человечество каждый раз.

Царство растений, во-первых, удивляет нас своим многообразием цветовых оттенков. Цветовая палитра настолько разнообразна, что невозможно сказать, сколько цветов и их оттенков существует в мире растений. Какова же структура растений? Что они содержат в себе? И каковы их свойства? Цвет растений определяется химическим составом клеточного содержимого каждого растения. В данной работе будут рассмотрены антоцианы. По литературным данным антоцианы содержатся во многих растениях.

Актуальность темы заключается в том, что свойства растительных объектов могут быть использованы для применения в разных областях науки, таких как химия, биология и медицина.

Гипотеза исследования: если растения изменяют цвет в различных средах, то их можно использовать в качестве индикаторов.

Цель работы – с помощью исследования доказать наличие природных индикаторов – антоцианов в растительных объектах и изучить их свойства.

Задачи исследования:

Изучить характеристики и классификации синтетических и природных индикаторов.

Выявить значение и биохимическую роль природных объектов, содержащих антоцианы.

Исследовать природные объекты на наличие индикаторов – антоцианов;

Доказать индикаторные свойства растительных пигментов – антоцианов;

Объекты исследования: ягоды малины, смородины, краснокочанная капуста, свекла, морковь.

Предмет исследования: изменение окраски растительных объектов в нейтральной, кислой и щелочной среде.

Методы исследования:

1. Изучение научной литературы.

2.Качественный анализ.

3. Наблюдение.

Основная часть

Глава 1. Теоретическая часть

Синтетические индикаторы.

К данному типу индикаторов я отнесла вещества, полученные путём переработки продуктов нефтехимии или синтезированные с помощью сложных химических реакций.

Далее каждый индикатор проанализирован по плану: химическая формула, изменение химической формулы при реакции, интервал pH, получение и применение индикатора. Материалы для анализа собраны из различных литературных источников (см. Список литературы), обобщены и структурированы.

Метиловый оранжевый.

Формула метилоранжа - 4-(4-диметиламинофенилазо) бензолсульфонат натрия (C14H14N3NaO3S) [1]. Графическую формулу метилового оранжевого можно увидеть в приложении (Приложение 2).

Метилоранж - синтетический органический краситель из группы азокрасителей, является солью натрия.При стандартной концентрации метилоранжа в водном растворе (0,1%) интервал перехода окраски меняется от 3,1 до 4,4 рН. Цвет индикатора меняется с желтого на красный соответственно [2].

Преломлению цвета в видимой области спектра способствует хромофорная группа (азогруппа) ‒N=N‒. Азогруппа соответствует проявлению жёлтого цвета, красная же окраска появляется при замещении одной из двух связей азота атомом водорода. Для получения проводится реакция азосочетания диазобензолсульфокислоты с диметиланилином, но продуктом этой реакции является не метилоранж, а краситель (4-диметиламино-4-азобензолсульфокислота)[3]. Далее на полученное вещество воздействуют едким натром, отфильтровывают и сушат. Также в процессе получения метилового оранжевого используется соляная кислота и лёд [1].

Применяется метиловый оранжевый для титрования слабых оснований, определения содержания кислот и щелочей в растворах, в том числе в желудочном соке, для определения водородного показателя рН [4].

Фенолфталеин

Фенолфталеин – трифенилметановый краситель группы фталеинов. Формула - (4,4'-диоксифталофенон или 3,3-бис-(4-гидроксифенил)фталид) (Приложение 1, рис. 2). В щелочной среде фенолфталеин превращается в двухзарядный анион и имеет малиновый цвет. При повышении рН среды больше 10,0 рН окраска обесцвечивается вследствие нарушения сопряжения в анионе, и он из двухзарядного становится трёхзарядным [3].

При стандартной концентрации 0,1% в спирте, окраска фенолфталеина меняется в интервале 8,2-10,0 рН с бесцветной на красную соответственно.Получают фенолфталеин путём конденсации фенола с фталевым ангидридом в присутствии водоотнимающих средств (H2SO4, ZnCl2). Используется же фенолфталеин в аналитической химии в качестве щелочного индикатора. Также использовался в слабительных лекарствах в первой половине XX века, пока не были выявлены многочисленные негативные побочные эффекты [5].

Лакмус

Несмотря на то, что лакмус получают из лишайников (некоторые виды рода Parmelia и Rocella [6]), он обычно относится к синтетическим индикаторам, так как для его производства необходимы сложные многоступенчатые реакции. Индикаторные свойства лакмуса были открыты Робертом Бойлем, когда он случайно смешал настой лишайника с хлороводородной кислотой (HCl) и заметил, что полученный раствор покраснел. При добавлении же едкого натра (NaOH) раствор приобрёл синий цвет [7].

В составе лакмуса содержится несколько веществ, реагирующих на ионы водорода, но основное действующее соединние лакмуса – азолитмин (Приложение 1). Чистый азолитмин получают экстракцией из лакмуса. Сам же лакмус производят путём измельчения, длительной ферментации сырья в смеси поташа и карбоната аммония. Полученную смесь разделяют, затем выпаривают или прессуют.

Лакмус известен как один из самых первых кислотно-основных индикаторов.

Универсальный индикатор

Единой формулы для универсального индикатора не существует, так как он представляет собой смесь различных веществ, изменяющих окраску в разных интервалах рН. Реагенты подобраны так, что при изменении кислотности цвет раствора постепенно переходит от красного или малинового к синему (фиолетовому) через желтый и зелёный.Существуют разные типы универсальных индикаторов, но все они охватывают довольно большой интервал рН: от 0 до 10; от 1 до 12. Такая способность к реакции обеспечила универсальному индикатору широкую востребованность. Кроме аналитической химии он широко используется в аквариумистике для определения кислотности воды (Приложение 1)

1. 2. Природные индикаторы. Характеристика и классификация.

С древности люди уделяли большое внимание наблюдениям за природой. И в наше время учение многих стран все больше и больше стали обращаться к природным индикаторам.

Пигменты многих растений способны изменять цвет в зависимости от кислотности клеточного сока. Поэтому растительные пигменты являются индикаторами, которые можно применять для исследования кислотности других растворов. Общее название природных пигментов флавониды. В эту группу входят каротиноиды, ксантофиллы, антоцианы, соответственно определяющие желтую, оранжевую, красную, синюю, фиолетовую окраску растений.

Антоцианы – это природный краситель из группы флавонидов.

Известно большое количество объектов, богатыми антоцианами: малина, клубника, земляника, вишня, слива, краснокочанная капуста, черный виноград, свекла, черника, голубика, клюква и многие другие.

Антоцианы придают фиолетовый, синий, коричневый, красный или оранжевый цвета плодам. Такое многообразие объясняется тем, что цвет изменяется в зависимости от баланса кислот и щелочей.

Строение антоцианов установлено в 1913 году немецким биохимиком Р. Вильштеттером. Первый химический синтез осуществлен в 1928 году английским химиком Р. Робинсоном. Разнообразие окраски объясняется не только особенностями их строения, но и образованием комплексов с ионными К (пурпурная соль), Мg и Са (синяя соль), а также адсорбцией на полисахаридах. Образованию антоцианов благоприятствуют низкая температура, интенсивное освещение. Антоцианы обладают хорошими индикаторными свойствами: в нейтральной среде приобретают пурпурную окраску, в кислой среде – красный цвет, в щелочной среде – зелено-желтый цвет.

Антоцианы очень часто определяют цвет лепестков, плодов и осенних листьев. Они обычно придают фиолетовую, синюю, коричневую, красную окраску. Эта окраска часто зависит от рН клеточного содержимого, и потому может меняться при созревании плодов, отцветании цветков в процессах, сопровождающихся закислением клеточного сока.

К сожалению, почти у всех природных индикаторов есть серьезный недостаток: их отвары довольно быстро портятся – скисают или плесневеют. Другой недостаток – слишком широкий интервал изменения цвета. При этом трудно или невозможно отличить, например, нейтральную среду от слабокислой или слабощелочную от сильнощелочной.

1.3. Биохимическая роль индикаторов.

Индикаторы позволяют быстро и достаточно точно контролировать состав жидких сред, следить за изменением их состава или за протеканием химической реакции.

Как уже было сказано, общее название всех природных пигментов, природных индикаторов – флавониды. Флавониды – гетероциклические соединения. В зависимости от структуры и степени окисления делятся на антоцианы, катехины, флавонолы, флавононы, каротиноиды, ксантофиллы.

Антоцианы – это биофлавониды, придающие плодам фиолетовую, синюю, коричневую, красную окраску. Поступая в организм человека с фруктами и овощами, антоцианы проявляют действие, схожее с витамином Р (Приложение 4), они поддерживают нормальное состояние кровяного давления и сосудов, предупреждая внутренние кровоизлияния. Антоцианы требуются клеткам головного мозга, улучшают память.

Антоцианы – мощные антиоксиданты, которые сильнее в 50 раз витамина С. Многие исследования подтвердили пользу антоцианов для зрения. Наибольшая концентрация антоцианов содержится в чернике. Поэтому препараты, содержащие чернику, наиболее востребованы в медицине.

Так как антоцианы обладают хорошими индикаторными свойствами, то их можно применять как индикаторы для идентификации кислотной, щелочной или нейтральной среды, как в химии, так и в быту.

Глава 2. Практическая часть.

2.1. Изучение окраски синтетических индикаторов в кислотной, щелочной и нейтральной средах.

C помощью синтетических индикаторов проведено исследование окраски индикатора в кислотной, щелочной и нейтральной средах, проведенный опыт полностью соответствует таблице (Приложение 1)

2.2. Определение наличия антоцианов в исследуемых объектах. Зная о способности антоцианов изменять свою окраску в различных средах, можно доказать их присутствие или опровергнуть. Для этого необходимо исследуемый материал порезать или потереть, затем прокипятить, так как это приводит к разрушению мембран клеток, и антоцианы свободно выходят из клеток, окрашивая воду. Растворы наливают в специальную посуду и добавляют в одну порцию раствор щелоча, а в другую наливают кислоту. Если окраска изменится под их воздействием, значит продукты содержат антоцианы и они особенно полезны.

Для проведения опытов я использовала следующие материалы и оборудование: стаканы, ступки с пестиками, марлевый бинт, растворы гидроксида натрия и соляной кислоты.

В качестве природных индикаторов для исследования были взяты: ягоды малины, смородины, краснокочанная капуста, свекла, морковь. Также реактивы растворы щелочи и кислоты: NaOН и HCl (Приложение 3)

Ягоды растирала в ступке, свеклу измельчила с помощью терки. Окрашенные спиртовые и водные растворы фильтровали с помощью марли, чтобы избавить настой от частиц растений. Весь химический эксперимент проводился в школьном кабинете химии совместно с руководителем работы (Приложение 4).

Растворы щелочи и кислоты и добавляли поочередно к растворам природных объектов и отмечали окраску. (Приложение 5).

Результаты исследования оформили в виде таблицы:

| Название растения | Цвет в нейтральной среде | Цвет в кислотной среде | Цвет в щелочной среде |

| Морковь | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый |

| Свекла | Бордовый | Красный | Желтый |

| Малина | Розовый | Розовый | Зеленый |

| Краснокочанная капуста | Фиолетовый | Светло-красный (алый) | Желтый |

| Смородина | Бордовый | Зеленый | Бордовый |

По результатам, проведенных исследований установили:

сок моркови не изменяет окраску ни в кислотной, ни в щелочной среде;

сок малины изменяет окраску на зеленую только в щелочной среде;

сок смородины изменяет окраску в кислотной среде;

свекла и краснокочанная капуста изменяют окраску и в кислотной, и в щелочной среде.

Итак, пришли к выводу, что :

- Цвет листьев, плодов, цветков растений определяется наличием пигментов, относящихся к группе антоцианов. Антоцианы содержатся в клеточном соке и хорошо растворимы в воде.

- Из результатов исследования определили, что в качестве природных индикаторов на кислотную и щелочную среду, могут быть использованы свекла и краснокочанная капуста. Смородина может показать наличие кислой среды, а малина укажет на щелочь. Морковь в качестве индикатора среды использовать нельзя.

- Растительные индикаторы доступны, безопасны в использовании, экономичны.

Заключение

Эта работа оказалась очень интересной и полезной. Вызывает желание узнать и получить больше информации об использовании растений. В результате было доказано, что многие растения содержат антоцианы, благодаря которым они могут являться природными индикаторами. Их можно использовать как в быту, так и в химии для исследований. А еще установили, что поступая в организм человека с фруктами и овощами, антоцианы проявляют действие, схожее с витамином Р, они поддерживают нормальное состояние кровяного давления и сосудов, предупреждая внутренние кровоизлияния. Антоцианы требуются клеткам головного мозга, улучшают память. Они мощные антиоксиданты, которые сильнее в 50 раз витамина С. Многие исследования подтвердили пользу антоцианов для зрения. Наибольшая концентрация антоцианов содержится в чернике. Поэтому препараты, содержащие чернику, наиболее востребованы в медицине.

Природные индикаторы можно использовать на уроках химии, элективных курсах.

Растительные индикаторы можно использовать в быту. Сок столовой свеклы в кислой среде изменяет свой рубиновый цвет на ярко-красный, а в щелочной – на желтый. Зная свойство свекольного сока, можно сделать цвет борща ярким. Для этого к борщу следует добавить немного столового уксуса или лимонной кислоты.

Для определения состава лекарств, которые употребляют для лечения, можно использовать природные индикаторы. Многие лекарственные препараты представляют собою кислоты, соли и основания. Изучив их свойства, можно обезопасить себя. Например, аспирин (ацетилсалициловая кислота), многие витамины нельзя принимать на голодный желудок, так как кислоты, входящие в их состав, будут повреждать слизистую желудка.

Результаты исследовательской работы можно использовать для определения рН (водородный показатель) различных растворов, например, молочных продуктов, бульонов, лимонада и других, а также для определения кислотности почвы, так как на одной и той же почве в зависимости от ее кислотности один вид растений может давать высокий урожай, а другие будут угнетенными.

В ходе исследования гипотеза работы была доказана экспериментально, задачи исследования выполнены полностью, цель достигнута. Работу с природными индикаторами планируется продолжить, исследуя индикаторные свойства других растений.

Список литературы

Л.А. Савина Я познаю мир. Детская энциклопедия. Химия. – М.: АСТ, 1996.

Б.Д. Степин, Л.Ю. Аликберова Занимательные задания и эффектные опыты по химии. – М.: Дрофа, 2002.

Энциклопедический словарь юного химика. – М.: Педагогика, 1982.

Г.И. Штремплер. Домашняя лаборатория. ( Химия на досуге). – М., Просвещение, Учебная литература.- 1996.

Интернет-ресурсы:

www.alhimik.ru

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/103287

http://www.poetomu.ru/publ/zhurnal/nauka_i_uchenye/chto_takoe_himicheskii_indikator/35-1-0-266

Приложение 1.

Таблица окраски индикаторов в различных средах

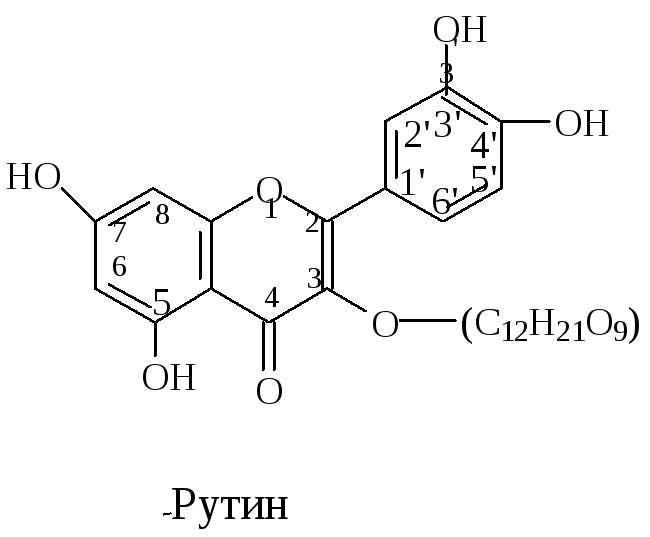

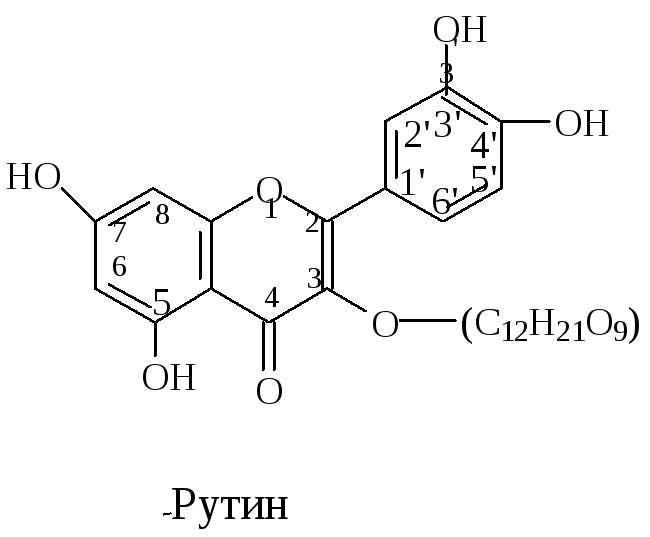

П риложение 2

риложение 2

Структурная формула рутина

Приложение 3

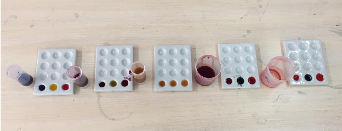

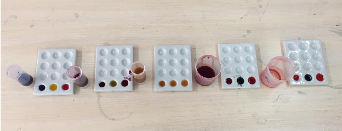

Исследование окраски природных пигментов в кислой, щелочной и нейтральной средах

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1)капуста 2) свекла 3) морковь 4) Смородина 5)малина

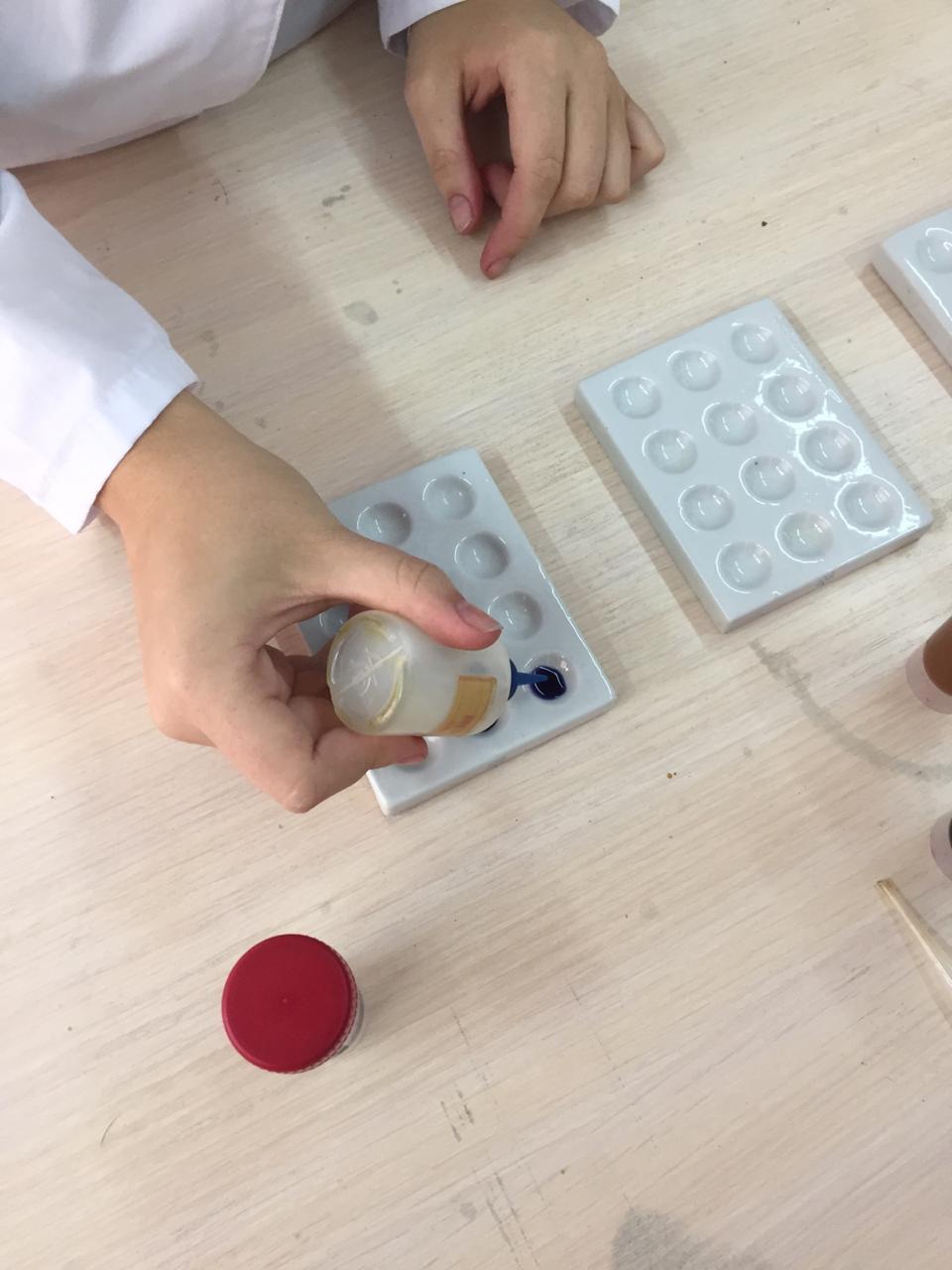

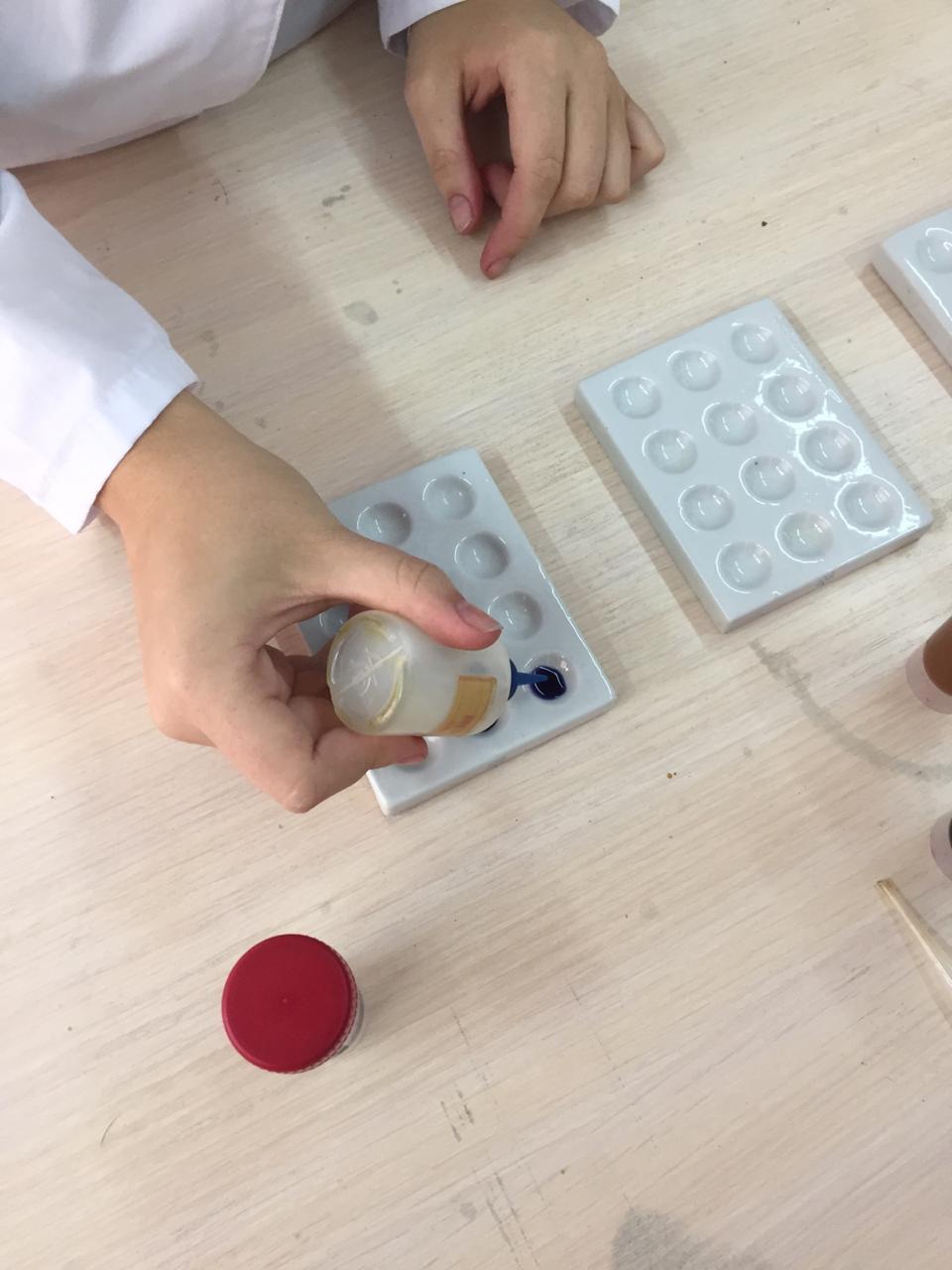

Приложение 4

Добавление исследуемых объектов

Добавление исследуемых объектов

11

риложение 2

риложение 2 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Добавление исследуемых объектов

Добавление исследуемых объектов