Федеральное государственное казённое

общеобразовательное учреждение

«Омский кадетский военный корпус» МО РФ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

на тему

«ПУЛЕМЁТ ПОСПЕЛОВА»

Авторы: Поспелов Богдан, 4 взвод 1 роты, Долбин Леонид 2 взвод 1 роты.

Руководители: Кульмаметьев Тимур Асфандиярович, Клюшникова Юлия Валерьевна преподаватели информатики

Омск 2016

Содержание:

-

Актуальность проблемы………………………………………………3

-

Изобретение и развитие пулеметов …………………………………..6

-

Объект исследования………………………………………………….15

-

Задачи исследования…………………………………………………..15

-

Первый этап. Проектирование и сборка ………………….................16

-

Второй этап. Программное обеспечение…………………….……... 18

-

Третий этап. Выводы по научно-исследовательской работе….……19

-

Выводы и перспективы развития проекта …………………………...20

-

Список литературы……………………………………………………21

Мысль о том, что исход любой войны, в конечном счете, определяют люди, а не самолеты, танки и ракеты, заставляет армии всего мира все больше внимания уделять вопросам защиты живой силы. Так, например, Вооруженные Силы США в Афганистане и Ираке понесли большие потери при использовании воинских частей на открытых пространствах. Это послужило причиной принятия специальной программы для защиты экипажей боевых машин.

Мысль о том, что исход любой войны, в конечном счете, определяют люди, а не самолеты, танки и ракеты, заставляет армии всего мира все больше внимания уделять вопросам защиты живой силы. Так, например, Вооруженные Силы США в Афганистане и Ираке понесли большие потери при использовании воинских частей на открытых пространствах. Это послужило причиной принятия специальной программы для защиты экипажей боевых машин.

Боевой модуль M153 Protector (CROWS II) от компании Kongsberg

Одним из способов защиты является дистанцирование стрелков от огневых точек. Общее название систем, призванных отдалить стрелка от его оружия, — это дистанционно управляемые боевые модули (ДУБМ). Их разработкой и внедрением сегодня занимаются практически все ведущие мировые державы. Дополнительную актуальность они получают в связи с ростом таких негативных факторов, как пиратство и терроризм.

По мнению ряда военных аналитиков, в будущих военных конфликтах решающую роль будут играть высокоточное оружие (ВТО) и оружие, основанное на новых физических принципах (ОНФП). Ожидается, что это новое оружие станет основой вооруженных сил многих государств уже через 10–15 лет.

Для успешного противодействия вероятному противнику, применяющему ВТО и ОНФП, требуется использовать технику, способную не только эффективно выполнять поставленные задачи, но и при необходимости действовать без вмешательства человека, т. е. многофункциональные мобильные робототехнические комплексы (МРТК).

Основные цели создания МРТК следующие:

– повышение боевой эффективности и мобильности вооружения и военной техники при выполнении боевых задач в различных условиях;

– повышение боевой эффективности и мобильности вооружения и военной техники при выполнении боевых задач в различных условиях;

– уменьшение численности личного состава, непосредственно участвующего в боевых действиях, снижение потерь и своевременная эвакуация выведенного из строя личного состава;

– выполнение технических работ в условиях, при которых невозможно или неэффективно использование личного состава вследствие физиологических ограничений.

Сегодня наиболее распространенным вооружением Российской армии и флота, предназначенным для поражения слабозащищенных объектов или живой силы противника, является стрелково-пулеметное вооружение калибров 7,62-14,5 мм.

Огонь из данного оружия ведется или со специализированных тумб, или «с плеча», но в любом случае при непосредственном участии стрелка. В подобных обстоятельствах защита стрелка становится одним из решающих факторов, влияющих на эффективный отпор нападающим. Применение дистанционно управляемых боевых модулей призвано повысить эффективность использования стрелкового оружия в неблагоприятных условиях с одновременной защитой стрелка. Для этого они должны решать следующий комплекс задач:

1. Поиск и обнаружение малоразмерных целей на фоне помех в условиях малой освещенности.

2. Полуавтоматическое и автоматическое сопровождение обнаруженных малоразмерных целей.

3. Программная выработка данных для ведения огня любым видом вооружения (калибра от 7,62 до 14,5 мм), учитывающая движение носителя и цели, траекторию полета пули, метеорологическую обстановку и запретные сектора стрельбы.

4. Стабилизация при качке.

5. Корректировка ведения огня в случае промаха.

6. Корректировка прицела в случае необходимости ведения предупредительного огня.

7. Полуавтоматическая перезарядка в случае осечки патрона.

8. Расчет количества израсходованных и оставшихся патронов.

9. Дистанционное управление обнаружением и ведением огня для защиты стрелка от огневого воздействия противника.

10. Ведение огня в реальном масштабе времени с кучностью и на дальности, которые соответствуют боевым возможностям установленного вооружения.

11. Очистка оптико-электронных систем от загрязнения.

Сейчас в мире насчитывается не больше ста различных моделей ДУБМ.

В России под эту категорию подпадает только одна разработка УДП Т05БВ-1 (созданная ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и применяемая как вспомогательное вооружение на танке Т-90МС).

То, что основное количество военных операций в мире ведется сейчас на суше, способствует большому распространению ДУБМ, специализированных именно под установку на сухопутную технику, либо стационарно. Это обстоятельство является еще одним фактором, тормозившим их появление в России, так как в наших Вооруженных Силах еще не сложился опыт применения бронированных автомобилей, и только в последнее время ведется разговор о полномасштабных закупках «Тигров» и «Рысей».

Однако в последние годы угрозы на море тоже возросли. Нарушители границ нередко вооружены не хуже пограничников, а захват судов пиратами — уже рядовая новость. Соответственно стали появляться модификации ДУБМ, предназначенные для установки на палубе судна, например: Sea Protector (производитель Kongsberg, Норвегия), TYPHOON (производитель — Rafael Armament Development Authority, Израиль) и др.

Изобретение и развитие пулемётов

П улемёты появились на поле боя в результате постоянных и настойчивых поисков способа увеличения плотности огня против наступающего противника за счёт повышения скорострельности оружия, состоящего на вооружении армии.

улемёты появились на поле боя в результате постоянных и настойчивых поисков способа увеличения плотности огня против наступающего противника за счёт повышения скорострельности оружия, состоящего на вооружении армии.

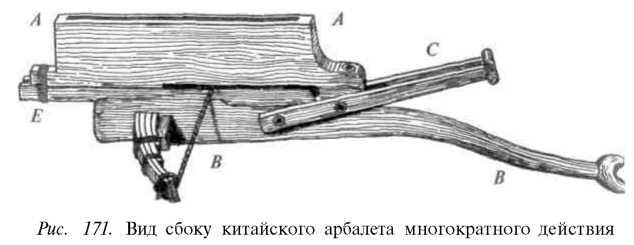

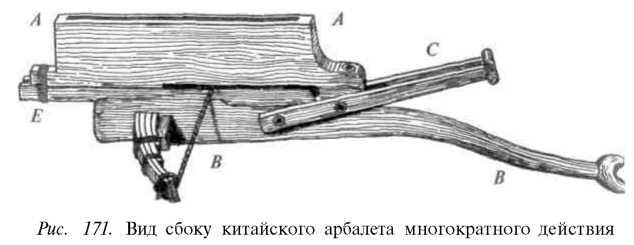

Древний китайский пулемёт. Это деревянный арбалет на 10 стрел, который быстро заряжался и не менее быстро стрелял, «выплёвывая» по стреле каждые 1.5 секунды. Часто стрелы смазывали ядом, чтобы наверняка добить противника. Как один из способов увеличения скорострельности было создание оружия, обеспечивающего непрерывный огонь. Так появился пулемёт.

П рообразы пулемётов представляли собой блок ружейных стволов, установленных на артиллерийском лафете, стреляющих поочерёдно непрерывным огнём. Перезаряжание и производство выстрела осуществлялось за счёт мускульной энергии расчёта.

рообразы пулемётов представляли собой блок ружейных стволов, установленных на артиллерийском лафете, стреляющих поочерёдно непрерывным огнём. Перезаряжание и производство выстрела осуществлялось за счёт мускульной энергии расчёта.

Самым древним предком современного пулемета, в принципе, можно считать рибадекин, который появился еще в XIV столетии, состоял из нескольких, закрепленных на передвижном лафете, стволов. Предназначался он для уничтожения залповым огнем живой силы противника.

Впервые о данном орудии можно найти упоминания в 1340 году, указывающие, что французская армия использовала рибадекин под командованием короля Эдварда III. Орудие выстреливало одновременно 12 ядер из 12 стволов.

Ч то касается Европы более позднего периода, то впервые его применил в 1475 году Стефан Великий. В дальнейшем орудия подобного рода применялись вплоть до изобретения широко известного пулемета «Максим».

то касается Европы более позднего периода, то впервые его применил в 1475 году Стефан Великий. В дальнейшем орудия подобного рода применялись вплоть до изобретения широко известного пулемета «Максим».

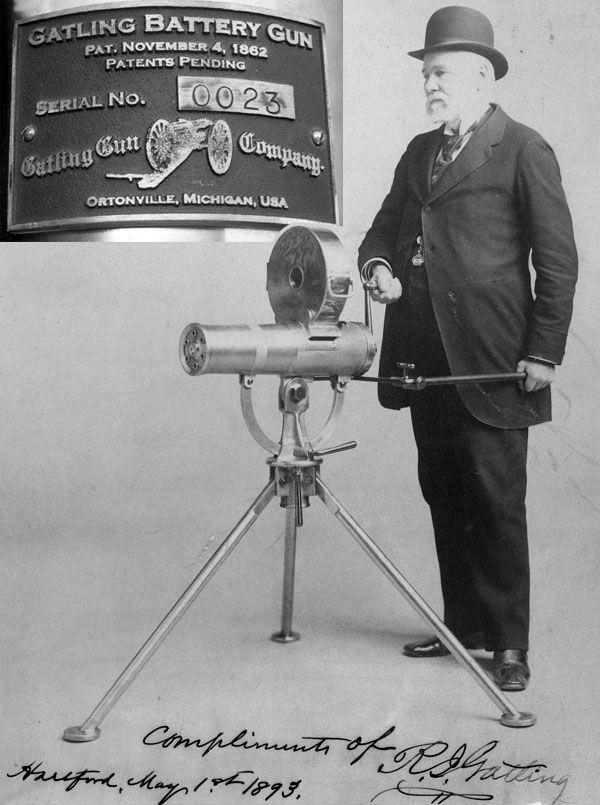

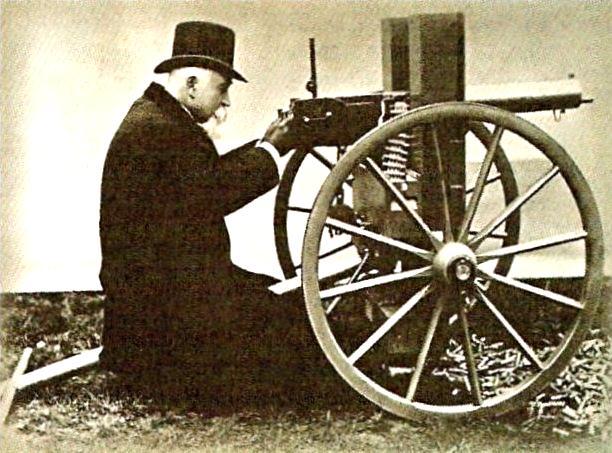

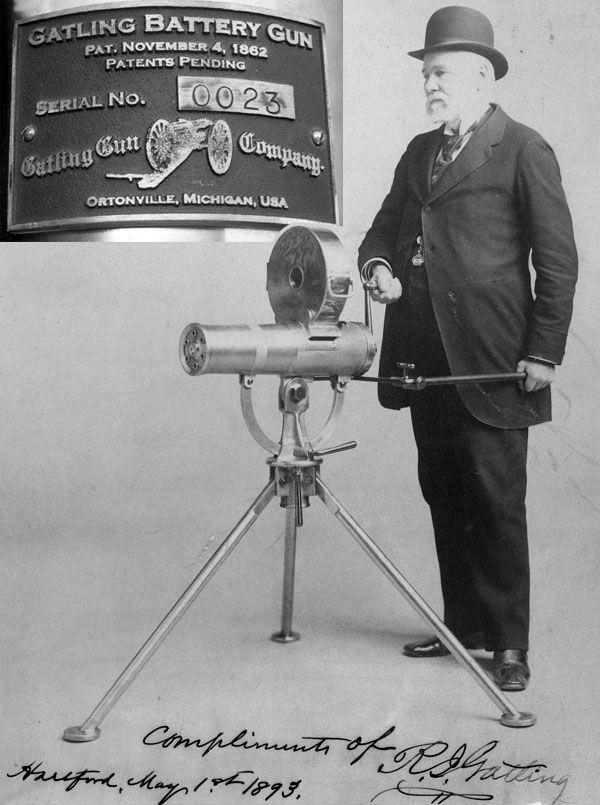

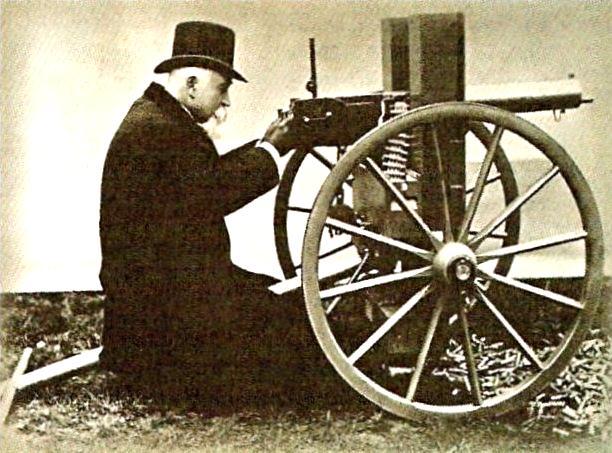

Однако раньше «Максима» патент на изобретение скорострельного оружия получил в 1862 году Ричард Гатлинг, уроженец Северной Каролины.

Скорострельное многоствольное стрелковое орудие Гатлинга было одним из первых образцов пулеметов. Орудие имело сверху магазин с гравитационной подачей боеприпасов. Несколько нарезных стволов, соединенных по кругу, вращались вокруг своей оси. Во время одного оборота, каждый из стволов делал по одному выстрелу, освобождался от гильзы, после чего заряжался снова. В период между выстрелами происходит охлаждение ствола. Первые модели орудия были снабжены ручкой для вращения стволов, более поздние модели (конца XIX — начала ХХ века) уже имели электрический привод. Пулеметы с ручным приводом имели скорострельность 200-1000 выстрелов в минуту, а с электроприводом — до 3000 тысяч выстрелов в минуту.

За счет свободной подачи боеприпасов из бункера, высокий темп стрельбы могли выдерживать даже неопытные бойцы.

Впервые орудие Гатлинга было использовано в годы Гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. И только после практического применения пулеметов на поле боя они были приняты на вооружение американской армии. Случилось это в 1866 году.

О рудие Гатлинга было далеко от совершенства, конструкция его была слишком громоздкой, и его очень часто заклинивало. Именно поэтому, когда появились первые одноствольные пулеметы, которые работали на принципе использования энергии отдачи ствола при его коротком ходе, изобретение Гатлинга постепенно было выведено из эксплуатации. Особого влияния на судьбу орудия не оказала и их достаточно высокая скорострельность, поскольку в ней больше не было особой нужды. В остальном же, одноствольные пулеметы были значительно маневреннее, проще в заряжении, что, в конечном итоге, и определило первенство одноствольных орудий.

рудие Гатлинга было далеко от совершенства, конструкция его была слишком громоздкой, и его очень часто заклинивало. Именно поэтому, когда появились первые одноствольные пулеметы, которые работали на принципе использования энергии отдачи ствола при его коротком ходе, изобретение Гатлинга постепенно было выведено из эксплуатации. Особого влияния на судьбу орудия не оказала и их достаточно высокая скорострельность, поскольку в ней больше не было особой нужды. В остальном же, одноствольные пулеметы были значительно маневреннее, проще в заряжении, что, в конечном итоге, и определило первенство одноствольных орудий.

Впрочем, окончательно орудия Гатлинга так и не были вытеснены, поскольку их устанавливали на военных кораблях в качестве средства противовоздушной обороны. Особо актуальными данные орудия были в годы Второй мировой войны, когда, в связи с появлением прогрессивных образцов авиации, возникла необходимость в высокой скорострельности пушек и пулеметов. В послевоенный период по схеме орудия Гатлинга был разработан целый ряд пулеметов различного калибра, оснащенных гидравлическим, электрическим, газовым или пневматическим приводом и барабанными магазинами или патронными лентами.

Еще один знаменитый пулемет — Максим, который был сконструирован в 1884 году Хайремом Стивенсоном Максимом. Принято считать, что работы над своим «детищем» изобретатель начал только в 1880-х годах, однако есть свидетельства того, что первый пулемет Максим представил еще в начале 70-х годов, правда, без особого успеха.

П улемет Максим предложил американским военным, но те им не заинтересовались, посчитав, что новое оружие требует слишком большого расхода патронов. Поэтому военные назвали изобретение Максима довольно интересной, но совершенно бесперспективной механической диковинкой.

улемет Максим предложил американским военным, но те им не заинтересовались, посчитав, что новое оружие требует слишком большого расхода патронов. Поэтому военные назвали изобретение Максима довольно интересной, но совершенно бесперспективной механической диковинкой.

Основное новшество, которое предложил конструктор, заключалось в том, что происходила самостоятельная перезарядка пулемета за счет силы отдачи ствола. Скорострельность (темп стрельбы) составляла порядка 600 выстрелов в минуту.

Максим создал компанию «Максим-Норфельд», которая в 1897 году объединилась с британской оружейной фирмой «Виккерс» и позже стала известна, как «Викерс Лимитед».

В России испытания пулемета проводились в апреле 1887 года, однако у российских военных экспертов новый образец пулемета не вызвал особого восторга. А все потому, что автоматика пулемета была слишком сложной, а скорострельность — слишком высокой (по мнению российских военных). В частности, генерал Драгомиров был уверен в том, что слишком большая скорость стрельбы совершенно не нужна для того, чтобы стрелять в убегающего человека, достаточно метко выстрелить один раз.

В 1904 году в России началось лицензированное производство пулеметов Максим. Выпускали их на Тульском оружейном заводе.

Пулемет Максим получил свое безоговорочное призвание в годы российско-японской войны, продемонстрировав чрезвычайно высокую эффективность в условиях боя.

Первый Максим, изготовленный в Туле, получил название «модель 1905 года». А модернизированный вариант был принят на вооружение в 1910 году под официальным названием «7,62 миллиметровый станковый пулемет».

В боевом положении данный пулемет весил 66 кг, лента с патронами имела массу 10,3 кг. Пуля на начальном этапе летела со скоростью 800 метров в секунду. Боевая скорострельность достигала 250-300 выстрелов в минуту. Пуля могла лететь на расстояние до 5 км, а прицельная дальность составляла при этом 2 км.

боевом положении данный пулемет весил 66 кг, лента с патронами имела массу 10,3 кг. Пуля на начальном этапе летела со скоростью 800 метров в секунду. Боевая скорострельность достигала 250-300 выстрелов в минуту. Пуля могла лететь на расстояние до 5 км, а прицельная дальность составляла при этом 2 км.

Последний факт применения пулемёта «Максим» произошёл в ходе пограничного противостояния с Китаем в 1969 году на острове Даманском.

А вот первым в мире ручным пулеметом стало оружие, изобретенное датским майором Вильгельмом Мадсеном. Датчанин впервые подумал о том, чтобы облегчить станковый пулемет до такой степени, чтобы его можно было легко перенести с одного места на другое одним бойцом, еще в 1883 году. Но реализация этой идеи стала возможной только через двадцать лет, когда компания Данск Рекюльриффель Синдикат заинтересовалась изобретением Мадсена и получила патент на его производство, которое было начало в 1903 году.

Пулемет Мадсена весил 9 кг, имел скорострельность 450 выстрелов в минуту с начальной скоростью пули 870 метров в секунду. Прицельная дальность при этом достигала 500 м.

Пулеметом заинтересовались сразу в нескольких странах. Первой закупила 450 пулеметов Россия, которая в то время находилась в состоянии войны с Японией. Сразу после закупки в стране были созданы специальные конно-пулеметные команды. Кроме того, данные пулемёты стали использоваться и в авиации.

В 1916 году в городе Ковров было заложено строительство «датского» завода, мощность которого должна была достигать 15 тысяч единиц пулеметов в год, однако этим планам помешала революция.

Пулемет Мадсена находился на вооружении вплоть до 1955 года.

При всех своих преимуществах, ранние пулеметы имели некоторые недостатки, главным из которых нередко оказывалось недостаточное число подобного оружия. Не имея возможности получить достаточное число требуемых систем, военнослужащие различных подразделений были вынуждены искать альтернативные решения. Так, во время Русско-японской войны свой вариант решения этой проблемы предложил унтер-офицер Ефимовский. Он разработал специальную систему, способную превратить обычную винтовку в скорострельное автоматическое оружие.

В Российской национальной библиотеке хранится уникальный документ начала прошлого века – «Русско-японская война: Альбом» за авторством фотографа Виктора Карловича Буллы. На 33-й странице альбома присутствует фотокарточка с подписью «Унтеръ-офицеръ 12 роты 8-го пѣх. Сибирск. Томского полка, Ефимовскiй, изобрѣтатель пулеметнаго станка». На самом фото изображен унтер-офицер с «пулеметным станком» оригинальной конструкции. Снимок датирован 1904-1905 годами.

Единственная известная фотография пулеметного станка Ефимовского

Основным стрелковым оружием Русской императорской армии в начале прошлого века была трехлинейная винтовка С.И. Мосина, принятая на вооружение в 1891 году. Она использовала сравнительно мощный винтовочный патрон и отличалась высокими показателями эффективной дальности стрельбы, убойной силой и т.д. Готовый к применению боекомплект этого оружия состоял всего из пяти патронов, помещавшихся в неотъемный магазин. Перезарядка винтовки осуществлялась вручную продольно-скользящим затвором, а снаряжение магазина выполнялось при помощи обойм. Из-за этого скорострельность оружия не превышала 8-10 выстрелов в минуту.

Унтер-офицер Ефимовский придумал, как можно превратить винтовку в некое подобие станового пулемета. По задумке Ефимовского, имеющаяся серийная винтовка должна была монтироваться на специальном станке с набором механизмов, связанных с ее органами управления. Механизмы этого станка должны были самостоятельно подавать патроны из ленты, заряжать винтовку и выполнять выстрел. Стрелок при этом должен был следить за работой механизмов, а также вращать приводную ручку.

Основой пулеметного станка стала деревянная рама соответствующих размеров, на которой предусматривались крепления для ложа и приклада винтовки Мосина. Как видно на единственном фото, «трехлинейка» крепилась к раме за переднюю часть ложи, а ее приклад входил в соответствующий паз поперечной перекладины. Вероятно, основная рама станка могла закрепляться на различных удерживающих устройствах или устанавливаться на бруствер – в зависимости от текущей обстановки. Подобные крепления не мешали стрелку использовать штатные прицельные приспособления в виде мушки и механического прицела.

Пулеметы как правило делятся на: ручные или легкие, применяемые с сошек или с рук и использующие те же боеприпасы, что и состоящие на вооружении штурмовые винтовки, и, зачастую, созданные на их основе (примеры - РПК, созданный на базе АК, или AUG/hbar, созданный на базе Steyr AUG). Большинство современных ручных пулеметов имеют магазинное питание, причем могут использовать как магазины повышенной емкости (до 75-100 патронов), так и магазины от штатных автоматов (штурмовых винтовок). Единые пулеметы применяются как с сошек, так и со станка, используют как правило более мощные винтовочные патроны (7,62х54мм в СССР/России, 7,62мм НАТО и др.). Эффективная дальность стрельбы единых пулеметов - до 700-800м с сошек и до 1100-1200м - со станка. Питание большинства единых пулеметов осущетвляется при помощи ленты (емкость как правило от 100 до 250 патронов). Типичные единые пулеметы - Советский/Российский ПК/ПКС, американский М-60, бельгийский FN MAG (состоит на вооружении более чем 20 армий стран мира), немецкие Mg.42 и созданный на его базе Mg.3 и другие. Крупнокалиберные пулеметы имеют калибр от 12,7мм до 14,5мм, используются только со станка или установленными на технике. Питание ленточное, емкость ленты как правило 50 патронов. Наиболее типичные примеры - американский пулемет "Браунинг" М2 (калибр .50 или 12,7х99мм), принятый на вооружение в 1933 году и в различных модификациях состоящий на вооружении всех стран НАТО.

Объект исследования: пулемёт с дистанционным управлением.

Предмет исследования: передача информации, дистанционное управление.

Цель работы: создать действующую модель пулемета с дистанционным управлением и программное обеспечение к нему.

Задачи:

1. В Lego Digital Designer разработать схему пулемёта и устройств управления.

2. Собрать пулемет и устройства управления, используя наборы Lego Mindstorms EV3, Tetrix и Matrix.

3. Определить, как влияет передаточное отношение на тактико-технические характеристики пулемёта.

4. Выяснить как организовать дистанционное управление пулеметом (как соединить несколько блоков EV3) .

5. Написать программу для дистанционного управления пулемётом в среде EV3.

6. Реализовать режим полуавтоматического сопровождения цели пулеметом.

В работе использовались теоретические и практические методы исследования: анализ литературы, моделирование, тестирование, наблюдение, эксперимент.

На первом этапе исследовательская работа включала в себя анализ исследуемой проблемы в технической литературе, определялись подходы к ее решению. Разрабатывались тактико-технические характеристики пулемёта. Научились работать в Lego Digital Designer, создали виртуальную модель пулемета и схему сборки. Выполнили монтаж конструкции пулемёта.

На втором этапе рассматривалось соединение нескольких блоков по Bluetooth в единую конструкцию, изучалось программное обеспечение необходимое для проекта, проектировалась программа дистанционного управления огнем пулемета. Научились соединять блоки EV3. Написали программу управления пулеметом. Подключили Wi-Fi видеокамеру и наладили видеотрансляцию.

На третьем этапе проводилось обобщение результатов исследования, оформлялся текст исследовательской работы, создавалась презентация, монтировалось видео экспериментов, разрабатывались методические рекомендации по сборке и применению пулемета.

Первый этап

На занятиях кружка «Техническое моделирование», изучая механическую передачу и устройство редуктора, решили применить полученные знания на практике при моделировании пулемета.

Механическая передача бывает необходима, для того чтобы передать крутящий момент с вала двигателя на колеса или другие движущиеся части. Часто требуется передать вращение на некоторое расстояние или изменить его направление, на 90 градусов.

При всякой передачи существенную роль играет особая величина - передаточное отношение (а также передаточное число), которое необходимо научиться рассчитывать. Для этого нужно знать число зубчиков на шестеренках.

Что выяснили?

-

Направление вращения ведомой оси противоположно направлению вращения ведущей.

-

Разница в размере шестеренок влияет на угловую скорость вращения ведомой оси, ведущая меньше ведомой – скорость уменьшается, а если ведущая больше ведомой – скорость увеличивается. Однако выигрыш в скорости оборачивается потерей в тяговой силе. А если понизим скорость, то выиграем в силе.

Во сколько раз увеличилась тяговая сила? За это отвечает «передаточное отношение». Определим его так:

i –передаточное отношение;

z2 – количество зубцов на ведомой шестерне;

z1 – число зубцов на ведущей шестерне.

Если i тяговая сила уменьшается, а угловая скорость возрастает.

Если i 1 тяговая сила возрастает, а скорость падает.

В нашей модели мы построили зубчатую передачу таким образом, что каждая шестерня выполняет полезную функцию и служит для увеличения передаточного отношения.

Передаточное число используют, когда надо вычислить коэффициент изменения скорости или силы вне зависимости от направления возрастания. Передаточное число в нашей конструкции u=15.

Реду́ктор (механический) — механизм, передающий и преобразующий крутящий момент, с одной или более механическими передачами. Основные характеристики редуктора — КПД, передаточное отношение, передаваемая мощность, максимальные угловые скорости валов, количество ведущих и ведомых валов, тип и количество передач и ступеней.

В результате многочисленных экспериментов мы подобрали оптимальный вариант конструкции редуктора для нашей модели пулемёта и получили следующие тактико-технические характеристики:

Применяемый патрон 2,2 x 7 мм

Д лина пулемета 455 мм

лина пулемета 455 мм

Высота пулемета 212 мм

Масса пулемета 1,16 кг

Масса со станком 2,16 кг

Темп стрельбы 600 в/м

Начальная скорость пули 3,5 м/с

Ёмкость магазина 10 патронов

Длина ствола 184 мм

Моделирование пулемёта осуществлялось в программе Lego Digital Designer. Данная программа распространяется бесплатно и позволяет получить 3D модель объекта, а также схему сборки.

Моделирование пулемёта осуществлялось в программе Lego Digital Designer. Данная программа распространяется бесплатно и позволяет получить 3D модель объекта, а также схему сборки.

По полученной схеме выполнен монтаж конструкции.

Д

ля пулемета выбрана следующая система: пулемет установлен на мобильную платформу, оснащен лазерным прицелом (лазерная указка), подвижной камерой, передающей в режиме реального времени обстановку вокруг пулемета. Для осуществления дистанционного управления было решено разработать два варианта управления:

ля пулемета выбрана следующая система: пулемет установлен на мобильную платформу, оснащен лазерным прицелом (лазерная указка), подвижной камерой, передающей в режиме реального времени обстановку вокруг пулемета. Для осуществления дистанционного управления было решено разработать два варианта управления:

-

Дистанционный блок 3D джойстик, который надевается на руку и позволяет управлять пулеметом поворотом руки и нажатием на кнопки. Смартфон, получающий видеоинформацию с пулемета, крепится на другую руку.

-

Переносной блок управления типа джойстик со смартфоном оператор-стрелок может установить на небольшую ровную поверхность или прикрепить к поясу.

На втором этапе изучалось программное обеспечение необходимое для проекта, проектировалась программа дистанционного управления огнем пулемета.

Перспективные электронные системы, интегрированные в конструкцию оружия могут повысить точность стрельбы. Несколько лет назад техасская оружейная компания TrackingPoint Inc представила концепцию PGF (Precision Guided firearm – «Высокоточное управляемое стрелковое оружие»). В соответствии с концепцией PGF был создан комплекс TTX (Tag Track Xact). В его составе - электронный прицел NTS со встроенными лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и автоматикой сопровождения отмеченной цели, в прицел включена система управления ударно-спусковым механизмом оружия и видеокамера. Видеосигнал с прицела вместе с необходимой информацией по радиоканалу могут передаваться на смартфон или планшет стрелка, на котором установлено специальное ПО.

Перспективные электронные системы, интегрированные в конструкцию оружия могут повысить точность стрельбы. Несколько лет назад техасская оружейная компания TrackingPoint Inc представила концепцию PGF (Precision Guided firearm – «Высокоточное управляемое стрелковое оружие»). В соответствии с концепцией PGF был создан комплекс TTX (Tag Track Xact). В его составе - электронный прицел NTS со встроенными лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и автоматикой сопровождения отмеченной цели, в прицел включена система управления ударно-спусковым механизмом оружия и видеокамера. Видеосигнал с прицела вместе с необходимой информацией по радиоканалу могут передаваться на смартфон или планшет стрелка, на котором установлено специальное ПО.

Анализируя данный материал, пришли к выводу, что современное оружие требует электронные системы и программное обеспечение, позволяющие повысить точность стрельбы.

В результате тестирования пулемета были выявлены недостатки конструкции и ошибки в программном обеспечении, с которыми мы успешно справились.

На третьем этапе проводилось обобщение результатов исследования, оформлялся текст исследовательской работы, разрабатывались методические рекомендации по сборке и применению пулемета.

Выводы по научно-исследовательской работе:

Сконструированный прибор отвечает заявленным тактико-техническим характеристикам, реализовано дистанционное управление, автономный режим в котором осуществляется слежение за целью в реальном времени учитывая возможности камеры и мобильного телефона и ее поражение.

Перспективы развития проекта:

1. Защита канала связи от перехвата противника с помощью алгоритмов шифрования данных.

2. Разработка программного обеспечения, самостоятельно распознающего необходимую цель, отслеживание и поражение цели.

3. Разработка мобильной платформы для установки пулемета, способной преодолевать различные препятствия.

4. Разработка способа защиты и очистки от загрязнения оптической техники.

Источники информации.

С.А.Филиппов. Робототехника для детей и их родителей. Санкт-Петербург. Наука.2013.

Л.Г.Белиовкая. Узнайте, как программировать на LabVIEW. Москва. ДМК.2014.

Л.Г.Белиовкая, Н.А.Белиовкая. Использование Lego-роботов в инженерных проектах школьников. Москва. ДМК.2016.

Л.Ю.Овсяницкая, Д.Н.Овсяницкий. «Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 в среде EV3: основные подходы, практические примеры, секреты мастерства. Челябинск. 2014.

http://topwar.ru/86044-den-gatlinga.html

http://topwar.ru/87302-skorostrelnaya-zagadka-russko-yaponskoy-voyny-pulemetnyy-stanok-efimovskogo.html

http://army-news.ru/2012/09/distancionno-upravlyaemye-boevye-moduli/

http://mport.ua/war/1517900-Distancionnyj-pulemet--soldaty-ne-nuzhny

http://topwar.ru/69070-pulemety-s-chego-vse-nachinalos.html

http://voinanet.ucoz.ru/index/pulemet/0-6943

http://world.guns.ru/machine

https://lenta.ru/articles/2015/06/02/khalitov/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Механическая_передача https://ru.wikipedia.org/wiki/Зубчатое_колесо

https://ru.wikipedia.org/wiki/Механический_редуктор

10

Мысль о том, что исход любой войны, в конечном счете, определяют люди, а не самолеты, танки и ракеты, заставляет армии всего мира все больше внимания уделять вопросам защиты живой силы. Так, например, Вооруженные Силы США в Афганистане и Ираке понесли большие потери при использовании воинских частей на открытых пространствах. Это послужило причиной принятия специальной программы для защиты экипажей боевых машин.

Мысль о том, что исход любой войны, в конечном счете, определяют люди, а не самолеты, танки и ракеты, заставляет армии всего мира все больше внимания уделять вопросам защиты живой силы. Так, например, Вооруженные Силы США в Афганистане и Ираке понесли большие потери при использовании воинских частей на открытых пространствах. Это послужило причиной принятия специальной программы для защиты экипажей боевых машин. – повышение боевой эффективности и мобильности вооружения и военной техники при выполнении боевых задач в различных условиях;

– повышение боевой эффективности и мобильности вооружения и военной техники при выполнении боевых задач в различных условиях; улемёты появились на поле боя в результате постоянных и настойчивых поисков способа увеличения плотности огня против наступающего противника за счёт повышения скорострельности оружия, состоящего на вооружении армии.

улемёты появились на поле боя в результате постоянных и настойчивых поисков способа увеличения плотности огня против наступающего противника за счёт повышения скорострельности оружия, состоящего на вооружении армии.  рообразы пулемётов представляли собой блок ружейных стволов, установленных на артиллерийском лафете, стреляющих поочерёдно непрерывным огнём. Перезаряжание и производство выстрела осуществлялось за счёт мускульной энергии расчёта.

рообразы пулемётов представляли собой блок ружейных стволов, установленных на артиллерийском лафете, стреляющих поочерёдно непрерывным огнём. Перезаряжание и производство выстрела осуществлялось за счёт мускульной энергии расчёта. то касается Европы более позднего периода, то впервые его применил в 1475 году Стефан Великий. В дальнейшем орудия подобного рода применялись вплоть до изобретения широко известного пулемета «Максим».

то касается Европы более позднего периода, то впервые его применил в 1475 году Стефан Великий. В дальнейшем орудия подобного рода применялись вплоть до изобретения широко известного пулемета «Максим». рудие Гатлинга было далеко от совершенства, конструкция его была слишком громоздкой, и его очень часто заклинивало. Именно поэтому, когда появились первые одноствольные пулеметы, которые работали на принципе использования энергии отдачи ствола при его коротком ходе, изобретение Гатлинга постепенно было выведено из эксплуатации. Особого влияния на судьбу орудия не оказала и их достаточно высокая скорострельность, поскольку в ней больше не было особой нужды. В остальном же, одноствольные пулеметы были значительно маневреннее, проще в заряжении, что, в конечном итоге, и определило первенство одноствольных орудий.

рудие Гатлинга было далеко от совершенства, конструкция его была слишком громоздкой, и его очень часто заклинивало. Именно поэтому, когда появились первые одноствольные пулеметы, которые работали на принципе использования энергии отдачи ствола при его коротком ходе, изобретение Гатлинга постепенно было выведено из эксплуатации. Особого влияния на судьбу орудия не оказала и их достаточно высокая скорострельность, поскольку в ней больше не было особой нужды. В остальном же, одноствольные пулеметы были значительно маневреннее, проще в заряжении, что, в конечном итоге, и определило первенство одноствольных орудий. улемет Максим предложил американским военным, но те им не заинтересовались, посчитав, что новое оружие требует слишком большого расхода патронов. Поэтому военные назвали изобретение Максима довольно интересной, но совершенно бесперспективной механической диковинкой.

улемет Максим предложил американским военным, но те им не заинтересовались, посчитав, что новое оружие требует слишком большого расхода патронов. Поэтому военные назвали изобретение Максима довольно интересной, но совершенно бесперспективной механической диковинкой. боевом положении данный пулемет весил 66 кг, лента с патронами имела массу 10,3 кг. Пуля на начальном этапе летела со скоростью 800 метров в секунду. Боевая скорострельность достигала 250-300 выстрелов в минуту. Пуля могла лететь на расстояние до 5 км, а прицельная дальность составляла при этом 2 км.

боевом положении данный пулемет весил 66 кг, лента с патронами имела массу 10,3 кг. Пуля на начальном этапе летела со скоростью 800 метров в секунду. Боевая скорострельность достигала 250-300 выстрелов в минуту. Пуля могла лететь на расстояние до 5 км, а прицельная дальность составляла при этом 2 км.

лина пулемета 455 мм

лина пулемета 455 мм Моделирование пулемёта осуществлялось в программе Lego Digital Designer. Данная программа распространяется бесплатно и позволяет получить 3D модель объекта, а также схему сборки.

Моделирование пулемёта осуществлялось в программе Lego Digital Designer. Данная программа распространяется бесплатно и позволяет получить 3D модель объекта, а также схему сборки.

ля пулемета выбрана следующая система: пулемет установлен на мобильную платформу, оснащен лазерным прицелом (лазерная указка), подвижной камерой, передающей в режиме реального времени обстановку вокруг пулемета. Для осуществления дистанционного управления было решено разработать два варианта управления:

ля пулемета выбрана следующая система: пулемет установлен на мобильную платформу, оснащен лазерным прицелом (лазерная указка), подвижной камерой, передающей в режиме реального времени обстановку вокруг пулемета. Для осуществления дистанционного управления было решено разработать два варианта управления: Перспективные электронные системы, интегрированные в конструкцию оружия могут повысить точность стрельбы. Несколько лет назад техасская оружейная компания TrackingPoint Inc представила концепцию PGF (Precision Guided firearm – «Высокоточное управляемое стрелковое оружие»). В соответствии с концепцией PGF был создан комплекс TTX (Tag Track Xact). В его составе - электронный прицел NTS со встроенными лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и автоматикой сопровождения отмеченной цели, в прицел включена система управления ударно-спусковым механизмом оружия и видеокамера. Видеосигнал с прицела вместе с необходимой информацией по радиоканалу могут передаваться на смартфон или планшет стрелка, на котором установлено специальное ПО.

Перспективные электронные системы, интегрированные в конструкцию оружия могут повысить точность стрельбы. Несколько лет назад техасская оружейная компания TrackingPoint Inc представила концепцию PGF (Precision Guided firearm – «Высокоточное управляемое стрелковое оружие»). В соответствии с концепцией PGF был создан комплекс TTX (Tag Track Xact). В его составе - электронный прицел NTS со встроенными лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и автоматикой сопровождения отмеченной цели, в прицел включена система управления ударно-спусковым механизмом оружия и видеокамера. Видеосигнал с прицела вместе с необходимой информацией по радиоканалу могут передаваться на смартфон или планшет стрелка, на котором установлено специальное ПО.