11

Министерство образования Республики Коми

государственное профессиональное образовательное учреждение

«Печорский промышленно-экономический техникум»

(ГПОУ «ППЭТ»)

Научно-практическая конференция «Ступень в будущее»

Секция «Я – исследователь»

Роль животных в Первой мировой войне.

| Выполнила: | Денисова Елизавета Васильевна, |

|

| студентка группы М-106 |

| Научный руководитель: | Чапин Лев Вячеславович, преподаватель биологии |

Печора, 2015

Содержание:

Введение…………………………………………………………….2

Подвиг животных в период Первой мировой войны……………….3

1.1 Собаки………………………………………………………………3

Голуби……………………………………………………………...7

Лошади……………………………………………………………..8

Ослы………………………………………………………………..9

Другие животные…………………………………………….........9

Награды животных – участников Первой мировой войны………………………………………………………………….12

Выводы……………………………………………………………..14

Источники информации…………………………………………..15

Введение

Бойня Первой мировой войны шла четыре года. Сражения происходили по всему земному шару, но большая часть битв пришлась на Европу. В действующих армиях воевали 65 миллионов мужчин из 30 стран. Погиб каждый шестой. Пострадало от ранений около 35 миллионов солдат и гражданских. Но во всякой войне участвуют не только люди. Вместе с людьми находятся их верные спутники — домашние животные. Не стала исключением и первая мировая война. В ней, в той или иной мере, участвовало большое число различных животных: собаки, кошки, мулы, голуби, верблюды, канарейки, слоны и конечно же лошади. Однако, по сравнению с периодом Второй мировой войны, роль животных в ходе Первой мировой не так широко освещается в литературе, кино и средствах массовой информации. Поэтому целью моей работы является формирование представления о роли животных в ходе I мировой войны. Для достижения данной цели мною были поставлены следующие задачи:

познакомиться с видами животных, участвовавших в I мировой войне;

познакомиться с конкретными примерами героического участия животных в ходе боев I мировой войны;

показать войну, как негативный фактор, воздействующий на животных и человека.

Подвиг животных в период Первой мировой войны.

1.1 Собаки.

П осле первых месяцев 1-ой Мировой войны, линии фронта замерли, огородившись проволочными заграждениями и прикрывшись минными полями. Именно в данный период неожиданно широкое применение получили четвероногие друзья людей, собаки. Впервые стали использовать собак-санитаров и собак-связистов. Первых псов-санитаров Российская империя получила из Германии еще в 1905 году. Четвероногие искали раненых. Человек мог не заметить бойца в густой траве, а пес - находил. Собак-санитаров запрягали в волокуши. Псы подползали к раненым даже под шквальным огнем. Если боец был в сознании, то сам перебирался на волокушу, а четвероногие спасатели оттаскивали его в санчасть. Одна упряжка собак работала быстрее, чем 5 - 6 санитаров.

осле первых месяцев 1-ой Мировой войны, линии фронта замерли, огородившись проволочными заграждениями и прикрывшись минными полями. Именно в данный период неожиданно широкое применение получили четвероногие друзья людей, собаки. Впервые стали использовать собак-санитаров и собак-связистов. Первых псов-санитаров Российская империя получила из Германии еще в 1905 году. Четвероногие искали раненых. Человек мог не заметить бойца в густой траве, а пес - находил. Собак-санитаров запрягали в волокуши. Псы подползали к раненым даже под шквальным огнем. Если боец был в сознании, то сам перебирался на волокушу, а четвероногие спасатели оттаскивали его в санчасть. Одна упряжка собак работала быстрее, чем 5 - 6 санитаров.

Собак использовали и для передачи сообщений. Прицепляли депешу, и псы доставляли сообщения до пункта назначения. Например, немецкая овчарка по кличке Фриц не раз переносила через линию фронта важные шпионские донесения для германского командования. Союзники узнали про это, но поймать быстроногого Фрица никак не могли. В итоге решили сыграть на основном инстинкте: на пути хвостатого почтальона подсадили суку Рози, которая и заманила лазутчика на французские позиции.

Самым известным псом Первой мировой войны стал Сержант Стабби (Коротышка), который был лишь одним из 20 тысяч псов, которые служили на стороне Британии.

Т ак Стабби умел предупреждать солдат о надвигающихся газовых атаках. Также он мог находить на поле боя раненных солдат и лаял до тех пор, пока к нему не подходили санитары. К слову, Стабби был единственным псом, которому было официально присвоено воинское звание. По окончанию войны его, обыкновенную дворнягу, также представили американскому президенту Вудро Вильсону.

ак Стабби умел предупреждать солдат о надвигающихся газовых атаках. Также он мог находить на поле боя раненных солдат и лаял до тех пор, пока к нему не подходили санитары. К слову, Стабби был единственным псом, которому было официально присвоено воинское звание. По окончанию войны его, обыкновенную дворнягу, также представили американскому президенту Вудро Вильсону.

Первым использование собак в Русской армии решило организовать командование Юго-Западного фронта, подобная служба появилась в полках передовой линии. В начале весны 1915 года, статский советник Лебедев, в городе Львов на Украине организовал "Школу военных сторожевых и санитарных собак", до этого он успешно занимался дрессировкой полицейских собак. Начавшееся в мае 1915 года наступление австрийской армии заставило эвакуировать школу в Киев. Вместе с переездом произошла и смена руководства, на должность заведующего был назначен штабс-ротмистр князь Щербатов опытный охотник и боевой офицер. У школы появился утвержденный штат и первое наставление по использованию собак. Наставление гласило: “При надлежащем отношении и хорошем обучении, собака может стать незаменимым помощником в секрете на передовой линии, для обнаружения неприятельских разведывательных и подрывных партий, для передачи донесений в случаях порыва телефонной связи под сильным вражеским огнем и для поиска и вытаскивания с поля боя раненых воинов”. В штате школы числились шесть инструкторов и 109 нижних чинов, из числа которых обучались специалисты по обращению с собаками. В школу в основном зачислялись на должности инструкторов бывшие унтер-офицеры полиции, умеющие работать с собаками, в нижние чины подбирались грамотные люди из пехотных, кавалерийских полков и охотничьих команд. Контингент четвероногих состоял из бывших полицейских собак, и собак добровольно переданных школе своими хозяевами, количество курсантов набиралось соответственно количеству собак. Осенью 1916 года в школе числилось 97 собак их них 19 эрдельтерьеров, 12 доберманов, 3 гончие, 37 среднеевропейских овчарки, 21 бельгийская овчарка и 5 трофейных.

Первые выпускники школы отправились на передовою в конце сентября 1916 года. 23 сентября 12 четвероногих курсантов прошедших обучение были направлены в 136-й Таганрогский и 145-й Новочеркасский пехотные полки, 12-й гусарский Ахтырский полк, Кабардинский конный полк. С этого момента школа стала осуществлять регулярные выпуски подготовленных собак.

После начала регулярных пополнений собаками боевых передовых частей, командование фронта и заведующий школы занялись сбором сведений о реальной боевой службе выпущенных питомцев. Отзывы от командиров передовых подразделений были в основном положительными.

Так например командир третьего Лейб-гвардии стрелкового полка генерал-майор Усов 17 января 1916 г. сообщал: «Ввиду несомненной пользы, приносимой собаками при несении службы связи, прошу не отказать в присылке во вверенный мне полк шести собак. За истекший период собаки для доставления донесений применялись неоднократно и всегда с успехом и пользой. Ныне же количество собак уменьшилось вследствие потери в боях».

Командир 71-го Белевского пехотного полка полковник Галкин давал следующий отзыв: «Искренне благодарю за присланную собаку "Вольфр". Служит прекрасно. Если возможно, хотел бы получить еще одну, поскольку одной для службы маловато».

Наконец, из Партизанского отряда 12-й кавалерийской дивизии сообщили, что две собаки «произвели много красивых разведок».

Но бывали и случаи когда некоторые войсковые руководители оставались недовольны своими четвероногими бойцами.

Так в марте 1916 года командир 16-го стрелкового полка просил отчислить присланных ему на службу собак ввиду их непригодности к разведывательной службе. Похожее донесение поступило из 4-го Заамурского пограничного пехотного полка в нем говорилось: «Две собаки спущенные с ошейника убежали одна оглохла две плохо несут сторожевую службу, видимо потеряв чутье».

Сам руководитель школы Штабс-ротмистр Щербатов отмечал, что подобные недоразумения вызваны нежеланием офицеров считаться с мнением инструкторов-вожатых о порядке и способах применения собак, также вред работоспособности собак наносила привычка солдат скармливать им остатки своей пищи. Содержащиеся в пище специи и соль частично отбивали собакам чутье, в школе собак специально кормили в основном сырым мясом.

Однако, все-таки в целом эксперименты с собаками на передовой получили положительную оценку командования дивизий и армий Юго-Западного фронта.

Такой итог первого собачьего применения на передовой заставил Ставку Главковерха задуматься об оснащении всей действующей армии четвероногим составом. Командующим и начальникам штабов армий была направлена телеграмма, с требованием составить отзывы и требования о необходимости и количестве собак. В полученных в ответ рапортах сообщалось, что по мнению большинства армейских руководителей необходимо организовать полковые команды - по 6 собак в кавалерийском и по 8 - в пехотных.

Ставкой был утвержден штат на 2000 собак. Школе была поставлена задача, снабдить войска требуемым количеством собак. Таким количеством питомцев школа не располагала, поэтому начальник школы предложил командованию фронта провести реквизицию пригодных к несению боевой службы собак у населения. Реквизицией это мероприятие можно назвать весьма условно, за дрессированных собак давали цену в 60-125 рублей, за недрессированных 25-45 рублей. Набольшее предпочтение отдавалось эрдельтерьерам, доберманам, ротвейлерам и овчаркам.

К сожалению сведений о дальнейшей судьбе собачьей школы и выпущенных ею питомцах не сохранилось.

Следует упомянуть о варварском проекте некоего господина В.П.Приклонского, который предлагал использовать собак в качестве живых мин. По плану Приклонского, мины должны закрепляться на теле собаки или на транспортируемой тележке, использовать такие живые мины планировалось для разрушения укреплений полевого типа и проволочных заграждений. Против такого варварского использования собак выступил начальник школы Щербатов, чем и спас немало жизней четвероногих друзей человека.

1 .2 Голуби.

.2 Голуби.

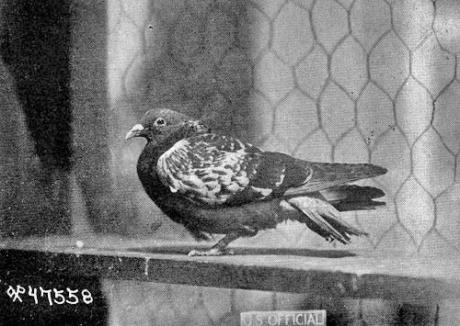

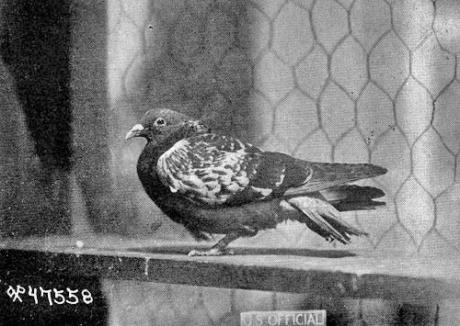

Голуби более пяти тысяч лет использовались для почтового сообщения на дальние расстояния. На лапку пернатым прикрепляли металлический цилиндр, в который вкладывали так называемую голубеграмму - сообщение, которое птица доставляла до пункта назначения.

Так, 2 июня 1915 года в бою за французский форт Во его защитники, окруженные со всех сторон, выпустили голубя с последней надеждой на помощь. Пернатый прорвался, несмотря на то, что попал в газовое облако. Осажденные вовремя получили подкрепление. За это голубя наградили золотым кольцом с надписью "Героическому защитнику укрепления Во".

Так, 2 июня 1915 года в бою за французский форт Во его защитники, окруженные со всех сторон, выпустили голубя с последней надеждой на помощь. Пернатый прорвался, несмотря на то, что попал в газовое облако. Осажденные вовремя получили подкрепление. За это голубя наградили золотым кольцом с надписью "Героическому защитнику укрепления Во".

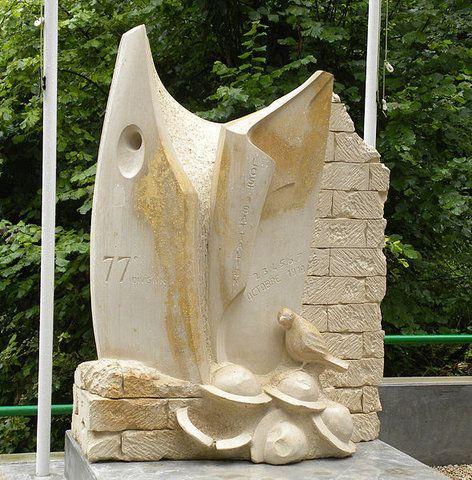

Известен также американский голубь по кличке Шер Ами (дорогой друг), который доставил 12 важных сообщений в Верден. Во время своей последней миссии в октябре 1918 года птица, раненная в грудь и крыло, принесла письмо с просьбой о подкреплении. Оно спасло около 200 американских пехотинцев, сражавшихся в Аргонском лесу. Сам голубь ослеп на один глаз и лишился лапки. Позже пернатому герою сделали деревянный протез лапки, но Шер Ами через несколько месяцев умер.

Также были попытки использовать голубей для фотосъемки вражеских позиций. Данный способ аэрофотосъемки был изобретён и запатентован в 1907 году немецким аптекарем Джулиусом Нойбрённером. На почтового голубя надевалось небольшое эластичное крепление с миниатюрной (около 40 г.) камерой с автоспуском на 30 снимков.

Голуби приняли участие в Первой мировой войне, проведя несколько успешных операций. А в 1930 году в Мюнхене немецкая армия тренировала голубей, которые могли делать по 200 снимков за вылет. Вскоре о таком подразделении заявила и Франция, а во время 2–ой Мировой использовала их и Япония. С развитием воздушного транспорта подобный способ съемки почти канул в Лету.

Для борьбы с вражескими голубями использовались специально обученные хищные птицы (ястребы, соколы).

1.3 Лошади.

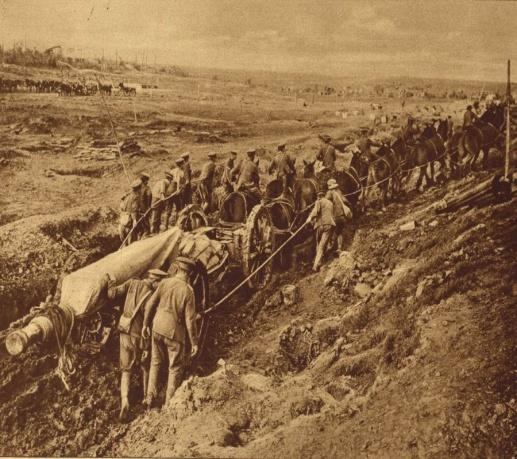

Люди начали приручать лошадей в Центральной Азии около 4000 г. до н.э. С тех пор их использовали в войнах на протяжении большей части истории человечества.

П оскольку в дикой природе они зачастую являются жертвами, то частой реакцией лошади на опасность является бегство.

оскольку в дикой природе они зачастую являются жертвами, то частой реакцией лошади на опасность является бегство.

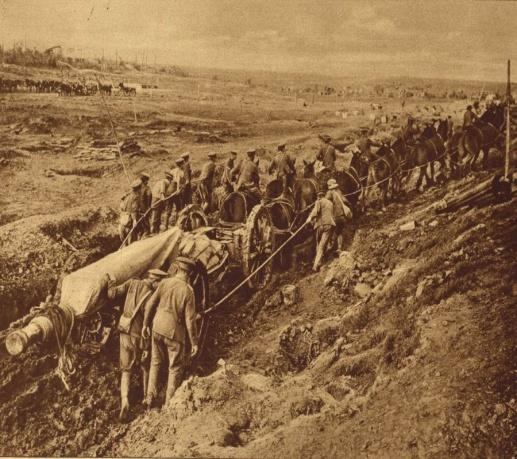

Не смотря на это, противясь своим природным инстинктам, они мчали своих всадников под мечами и пулями во время сражений. Лошади были основной тягловой силой, которую зачастую нечем было заменить. Использование лошадей на момент начала Первой мировой войны считалось совершенно необходимым элементом наступающей армии. Британские и французские войска ввозили к себе лошадей со всего мира от союзников. Это был постоянный поток из сотен тысяч животных, текущий навстречу войне.

Но лошади были уязвимы перед современными пулеметами и артиллерийским огнем. Это происходило на фоне развития танков, которые в конечном счете заменили кавалерию. Согласно одной из оценок, за 4 года войны погибло почти 8 млн лошадей.

1.4 Ослы.

Удивительно, но в Первую мировую войну отличились даже такие упрямые животные, как ослы и мулы. Более приспособленные для работы на зеленых полях и фермерских хозяйствах, ослы покорно несли службу на полях битв наравне с лошадьми.

Известность приобрели осел Симпсона в битве при Галлиполи и осел Джимми "Сержант", который родился в битве при Сомме. Санитар Симпсон и его осел под огнем выносили сотни раненных в битве при Галлиполи, пока не погибли сами. А вот Джимми "Сержант", не смотря на ранения, благополучно прошел войну и далее служил в США.

1.5 Другие животные.

Также людям помогали воевать и другие животные:

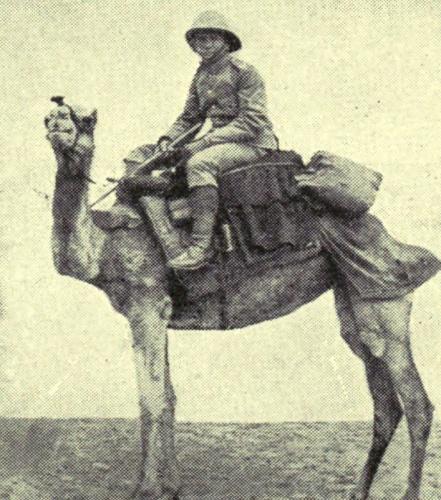

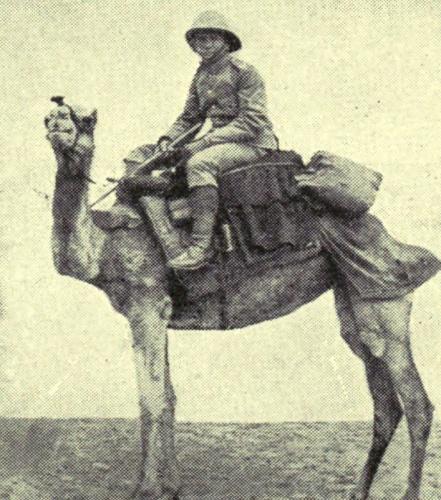

В пустыне, полупустыне, солончаках, высокогорье вопрос о фураже стоит как нельзя более остро; и конная армия, вынужденная тащить еще и припасы для лошадей, будет там испытывать огромные трудности. Выходом стали верблюды, которым не надо фуража в дорогу и почти не нужно воды. Никому и никогда не удавалось научить верблюда участвовать в бою активно: топтать врага, как конь или слон, лягаться, кусаться... хотя бы плеваться по приказу. Это животное весьма трусливое и на вражеские клинки или копья не пойдет ни под каким видом. Упрется, как осел, и шайтана с два его сдвинешь. К тому же верблюды склонны к массовой панике; британский военный устав даже предписывал по возможности ставить их поодаль от основного лагеря, не то какая-нибудь глупая случайность приведет к тому, что верблюды бросятся наутек и растопчут палатки. А вот в качестве транспорта для обоза они не знали себе равных; конечно, в подходящем климате, потому что при высокой влажности верблюды чувствуют себя плоховато. Неплохим применением для верблюдов стали разведка и патрулирование. Также несомненным плюсом таких формирований было то, что запах верблюдов пугал вражеских лошадей.

тому же верблюды склонны к массовой панике; британский военный устав даже предписывал по возможности ставить их поодаль от основного лагеря, не то какая-нибудь глупая случайность приведет к тому, что верблюды бросятся наутек и растопчут палатки. А вот в качестве транспорта для обоза они не знали себе равных; конечно, в подходящем климате, потому что при высокой влажности верблюды чувствуют себя плоховато. Неплохим применением для верблюдов стали разведка и патрулирование. Также несомненным плюсом таких формирований было то, что запах верблюдов пугал вражеских лошадей.

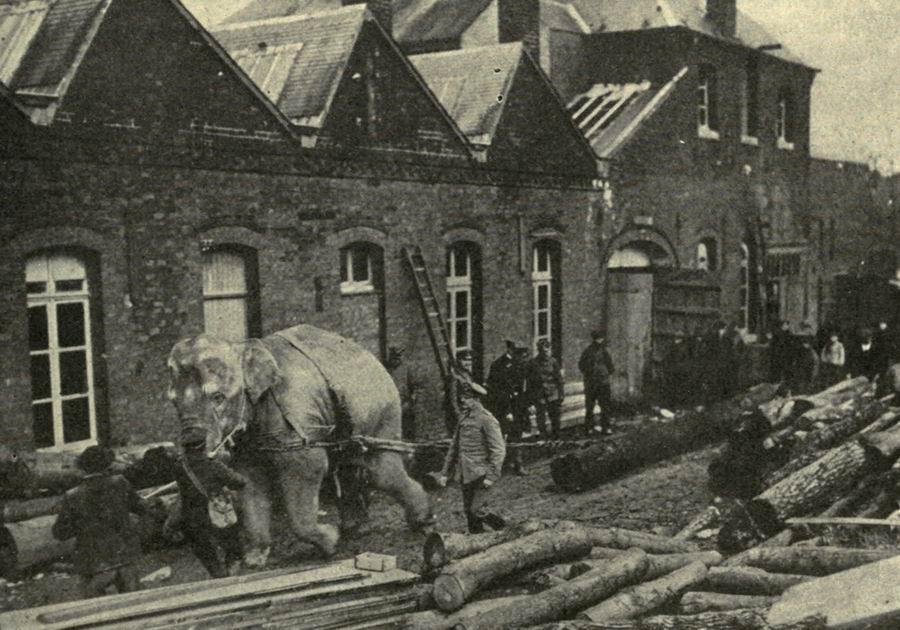

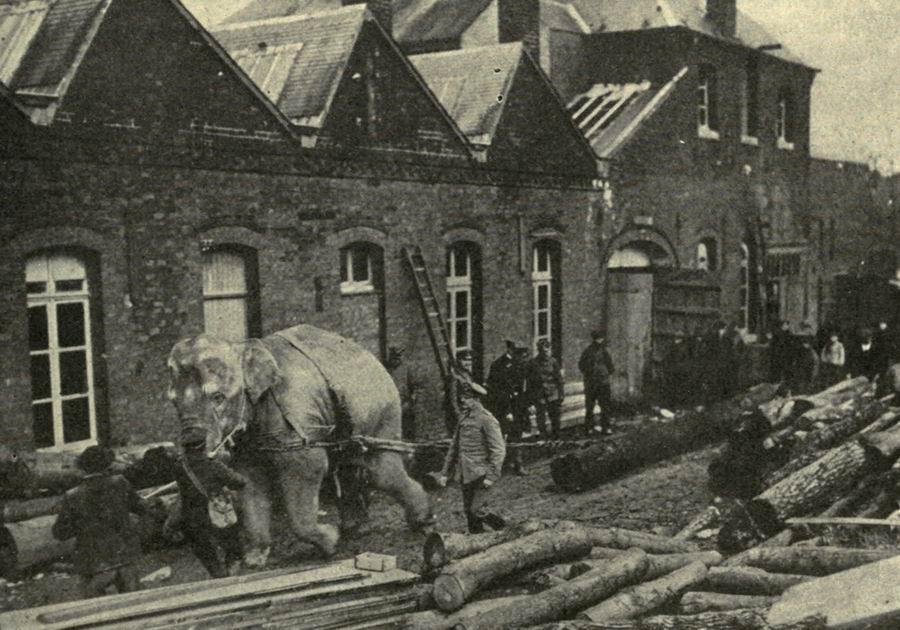

Ганнибал был одним из первых полководцев, кто использовал слонов в бою. В Первую мировую войну прославилась слониха Лиззи, которая помогала на заводе Томми Уорда и была звездой-вратарем в матче против соседней команды. Некоторых слонов отправляли на поля сражений, но в большинстве случаев они использовались больше для тяжелой работы в городках и селениях, в то время как лошади шли на фронт.

Ганнибал был одним из первых полководцев, кто использовал слонов в бою. В Первую мировую войну прославилась слониха Лиззи, которая помогала на заводе Томми Уорда и была звездой-вратарем в матче против соседней команды. Некоторых слонов отправляли на поля сражений, но в большинстве случаев они использовались больше для тяжелой работы в городках и селениях, в то время как лошади шли на фронт.

К ошки существенно улучшали настроение и подымали боевой дух солдат. К тому же они ловили грызунов, которые тысячами совершали нападения на солдатские запасы. Солдаты брали в окопы кошек, которые были как бы детекторами из-за своего острого нюха и предупреждали об очередной газовой атаке.

ошки существенно улучшали настроение и подымали боевой дух солдат. К тому же они ловили грызунов, которые тысячами совершали нападения на солдатские запасы. Солдаты брали в окопы кошек, которые были как бы детекторами из-за своего острого нюха и предупреждали об очередной газовой атаке.

Черепахи использовались в качестве талисманов полков и военных кораблей. Память о некоторых из них была увековечена в музеях.

Д жеки-бабуин был талисманом 3-й Пехоты в во время Первой мировой войны. Бабуин носил рации, маршировал и ползал в окопах. Был ранен во время того, как отчаянно пытается построить стену из камней вокруг себя в качестве защиты от летящей шрапнели. Джеки ампутировали ногу, но он вернулся домой по окончанию войны.

жеки-бабуин был талисманом 3-й Пехоты в во время Первой мировой войны. Бабуин носил рации, маршировал и ползал в окопах. Был ранен во время того, как отчаянно пытается построить стену из камней вокруг себя в качестве защиты от летящей шрапнели. Джеки ампутировали ногу, но он вернулся домой по окончанию войны.

Мыши использовались на британских подлодках для обнаружения утечек топлива.

Награды животных – участников Первой мировой войны.

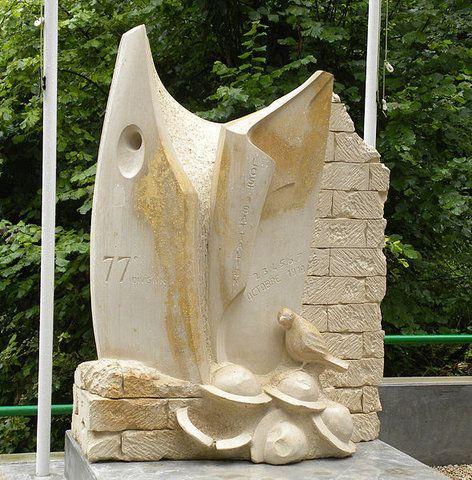

О важности животных для человека во время войны говорит тот факт, что люди награждали своих питомцев наградами, возводили им памятники. Уже упоминавшийся голубь Шер Ами был награжден французской медалью "Военный крест с дубовыми листьями", а также Золотой медалью американского общества почтовых голубей.

важности животных для человека во время войны говорит тот факт, что люди награждали своих питомцев наградами, возводили им памятники. Уже упоминавшийся голубь Шер Ами был награжден французской медалью "Военный крест с дубовыми листьями", а также Золотой медалью американского общества почтовых голубей.

Другой почтовый голубь-солдат получил воинское звание. Служила такая птица в британской армии, у нее не было имени - просто номер 888. Чин полковника британской армии был присвоен пернатому уже посмертно. Голубь-полковник доставил несколько сотен важнейших сообщений, но, выполняя последнее задание, погиб и был похоронен со всеми воинскими почестями.

Кстати, во Франции в Аргонском лесу есть памятник Потерянному батальону, где увековечен голубь Шер Ами. А в парке Боргезе, почти в самом центре Рима, расположен памятник ослу, и не просто ослу, а "военному", нагруженному походным снаряжением. В сущности, это только часть скульптурной композиции. На соседнем постаменте установлена фигура итальянского горного стрелка в развевающемся плаще, с карабином в руках и патронташем на поясе. Это образ бойца горнострелковых дивизий, которые сражались с войсками Австро-Венгерской "империи, вторгшимися в северо-восточные районы Италии в годы первой мировой войны. А как мог итальянский o горный стрелок обойтись без ослика - он и вынослив, и неприхотлив, и способен покорно таскать по крутым альпийским тропинкам тяжелую воинскую поклажу. Так и стоит в парке Боргезе эта неразлучная пара - бравый карабинер и усталый ослик, весь вид которого, впрочем, показывает, что он готов следовать за своим хозяином куда угодно.

Кстати, во Франции в Аргонском лесу есть памятник Потерянному батальону, где увековечен голубь Шер Ами. А в парке Боргезе, почти в самом центре Рима, расположен памятник ослу, и не просто ослу, а "военному", нагруженному походным снаряжением. В сущности, это только часть скульптурной композиции. На соседнем постаменте установлена фигура итальянского горного стрелка в развевающемся плаще, с карабином в руках и патронташем на поясе. Это образ бойца горнострелковых дивизий, которые сражались с войсками Австро-Венгерской "империи, вторгшимися в северо-восточные районы Италии в годы первой мировой войны. А как мог итальянский o горный стрелок обойтись без ослика - он и вынослив, и неприхотлив, и способен покорно таскать по крутым альпийским тропинкам тяжелую воинскую поклажу. Так и стоит в парке Боргезе эта неразлучная пара - бравый карабинер и усталый ослик, весь вид которого, впрочем, показывает, что он готов следовать за своим хозяином куда угодно.

Выводы:

Война - это страшное время, когда народ, как на передовой, так и в тылу, проявлял немереную отвагу и мужество. Как никогда в такие времена была важна дружба, преданность и взаимопомощь. И всегда на помощь человеку приходят животные. Следует учитывать, что ни одно животное не принимало участия в войнах сознательно, но некоторые представители животного мира проявили себя как настоящие герои, достойные для примера людям. И очень важно, чтобы люди помнили и чтили эти подвиги. Вечная память четвероногим и пернатым героям.

Источники информации:

«За городом» - информационный сайт (статья «Животные во время I мировой войны») - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ribalych.ru/2014/05/27/zhivotnye-vo-vremya-pervoj-mirovoj-vojny/

«Военное обозрение» - информационно-новостной сайт (статья «Собаки Русской армии на передовой Первой Мировой Войны») - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://topwar.ru/3307-dogs-in-wow-i.html

Галерея Алладоллс - галерея рисунков и фотографий - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.alladolls.ru/gallery2/main.php?g2_itemId=9103

Педагогический поиск – сайт учителя истории и обществознания Вагу Марии Викторовны - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://vagu-m-v.narod.ru/

Стимпанкер - сайт коллективных блогов - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://steampunker.ru/blog/history/4611.html

Лучшие компьютерные игры – электронный журнал - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.lki.ru/text.php?id=4550

осле первых месяцев 1-ой Мировой войны, линии фронта замерли, огородившись проволочными заграждениями и прикрывшись минными полями. Именно в данный период неожиданно широкое применение получили четвероногие друзья людей, собаки. Впервые стали использовать собак-санитаров и собак-связистов. Первых псов-санитаров Российская империя получила из Германии еще в 1905 году. Четвероногие искали раненых. Человек мог не заметить бойца в густой траве, а пес - находил. Собак-санитаров запрягали в волокуши. Псы подползали к раненым даже под шквальным огнем. Если боец был в сознании, то сам перебирался на волокушу, а четвероногие спасатели оттаскивали его в санчасть. Одна упряжка собак работала быстрее, чем 5 - 6 санитаров.

осле первых месяцев 1-ой Мировой войны, линии фронта замерли, огородившись проволочными заграждениями и прикрывшись минными полями. Именно в данный период неожиданно широкое применение получили четвероногие друзья людей, собаки. Впервые стали использовать собак-санитаров и собак-связистов. Первых псов-санитаров Российская империя получила из Германии еще в 1905 году. Четвероногие искали раненых. Человек мог не заметить бойца в густой траве, а пес - находил. Собак-санитаров запрягали в волокуши. Псы подползали к раненым даже под шквальным огнем. Если боец был в сознании, то сам перебирался на волокушу, а четвероногие спасатели оттаскивали его в санчасть. Одна упряжка собак работала быстрее, чем 5 - 6 санитаров. ак Стабби умел предупреждать солдат о надвигающихся газовых атаках. Также он мог находить на поле боя раненных солдат и лаял до тех пор, пока к нему не подходили санитары. К слову, Стабби был единственным псом, которому было официально присвоено воинское звание. По окончанию войны его, обыкновенную дворнягу, также представили американскому президенту Вудро Вильсону.

ак Стабби умел предупреждать солдат о надвигающихся газовых атаках. Также он мог находить на поле боя раненных солдат и лаял до тех пор, пока к нему не подходили санитары. К слову, Стабби был единственным псом, которому было официально присвоено воинское звание. По окончанию войны его, обыкновенную дворнягу, также представили американскому президенту Вудро Вильсону.  .2 Голуби.

.2 Голуби. Так, 2 июня 1915 года в бою за французский форт Во его защитники, окруженные со всех сторон, выпустили голубя с последней надеждой на помощь. Пернатый прорвался, несмотря на то, что попал в газовое облако. Осажденные вовремя получили подкрепление. За это голубя наградили золотым кольцом с надписью "Героическому защитнику укрепления Во".

Так, 2 июня 1915 года в бою за французский форт Во его защитники, окруженные со всех сторон, выпустили голубя с последней надеждой на помощь. Пернатый прорвался, несмотря на то, что попал в газовое облако. Осажденные вовремя получили подкрепление. За это голубя наградили золотым кольцом с надписью "Героическому защитнику укрепления Во". оскольку в дикой природе они зачастую являются жертвами, то частой реакцией лошади на опасность является бегство.

оскольку в дикой природе они зачастую являются жертвами, то частой реакцией лошади на опасность является бегство.  тому же верблюды склонны к массовой панике; британский военный устав даже предписывал по возможности ставить их поодаль от основного лагеря, не то какая-нибудь глупая случайность приведет к тому, что верблюды бросятся наутек и растопчут палатки. А вот в качестве транспорта для обоза они не знали себе равных; конечно, в подходящем климате, потому что при высокой влажности верблюды чувствуют себя плоховато. Неплохим применением для верблюдов стали разведка и патрулирование. Также несомненным плюсом таких формирований было то, что запах верблюдов пугал вражеских лошадей.

тому же верблюды склонны к массовой панике; британский военный устав даже предписывал по возможности ставить их поодаль от основного лагеря, не то какая-нибудь глупая случайность приведет к тому, что верблюды бросятся наутек и растопчут палатки. А вот в качестве транспорта для обоза они не знали себе равных; конечно, в подходящем климате, потому что при высокой влажности верблюды чувствуют себя плоховато. Неплохим применением для верблюдов стали разведка и патрулирование. Также несомненным плюсом таких формирований было то, что запах верблюдов пугал вражеских лошадей. Ганнибал был одним из первых полководцев, кто использовал слонов в бою. В Первую мировую войну прославилась слониха Лиззи, которая помогала на заводе Томми Уорда и была звездой-вратарем в матче против соседней команды. Некоторых слонов отправляли на поля сражений, но в большинстве случаев они использовались больше для тяжелой работы в городках и селениях, в то время как лошади шли на фронт.

Ганнибал был одним из первых полководцев, кто использовал слонов в бою. В Первую мировую войну прославилась слониха Лиззи, которая помогала на заводе Томми Уорда и была звездой-вратарем в матче против соседней команды. Некоторых слонов отправляли на поля сражений, но в большинстве случаев они использовались больше для тяжелой работы в городках и селениях, в то время как лошади шли на фронт. ошки существенно улучшали настроение и подымали боевой дух солдат. К тому же они ловили грызунов, которые тысячами совершали нападения на солдатские запасы. Солдаты брали в окопы кошек, которые были как бы детекторами из-за своего острого нюха и предупреждали об очередной газовой атаке.

ошки существенно улучшали настроение и подымали боевой дух солдат. К тому же они ловили грызунов, которые тысячами совершали нападения на солдатские запасы. Солдаты брали в окопы кошек, которые были как бы детекторами из-за своего острого нюха и предупреждали об очередной газовой атаке.  жеки-бабуин был талисманом 3-й Пехоты в во время Первой мировой войны. Бабуин носил рации, маршировал и ползал в окопах. Был ранен во время того, как отчаянно пытается построить стену из камней вокруг себя в качестве защиты от летящей шрапнели. Джеки ампутировали ногу, но он вернулся домой по окончанию войны.

жеки-бабуин был талисманом 3-й Пехоты в во время Первой мировой войны. Бабуин носил рации, маршировал и ползал в окопах. Был ранен во время того, как отчаянно пытается построить стену из камней вокруг себя в качестве защиты от летящей шрапнели. Джеки ампутировали ногу, но он вернулся домой по окончанию войны.  важности животных для человека во время войны говорит тот факт, что люди награждали своих питомцев наградами, возводили им памятники. Уже упоминавшийся голубь Шер Ами был награжден французской медалью "Военный крест с дубовыми листьями", а также Золотой медалью американского общества почтовых голубей.

важности животных для человека во время войны говорит тот факт, что люди награждали своих питомцев наградами, возводили им памятники. Уже упоминавшийся голубь Шер Ами был награжден французской медалью "Военный крест с дубовыми листьями", а также Золотой медалью американского общества почтовых голубей.  Кстати, во Франции в Аргонском лесу есть памятник Потерянному батальону, где увековечен голубь Шер Ами. А в парке Боргезе, почти в самом центре Рима, расположен памятник ослу, и не просто ослу, а "военному", нагруженному походным снаряжением. В сущности, это только часть скульптурной композиции. На соседнем постаменте установлена фигура итальянского горного стрелка в развевающемся плаще, с карабином в руках и патронташем на поясе. Это образ бойца горнострелковых дивизий, которые сражались с войсками Австро-Венгерской "империи, вторгшимися в северо-восточные районы Италии в годы первой мировой войны. А как мог итальянский o горный стрелок обойтись без ослика - он и вынослив, и неприхотлив, и способен покорно таскать по крутым альпийским тропинкам тяжелую воинскую поклажу. Так и стоит в парке Боргезе эта неразлучная пара - бравый карабинер и усталый ослик, весь вид которого, впрочем, показывает, что он готов следовать за своим хозяином куда угодно.

Кстати, во Франции в Аргонском лесу есть памятник Потерянному батальону, где увековечен голубь Шер Ами. А в парке Боргезе, почти в самом центре Рима, расположен памятник ослу, и не просто ослу, а "военному", нагруженному походным снаряжением. В сущности, это только часть скульптурной композиции. На соседнем постаменте установлена фигура итальянского горного стрелка в развевающемся плаще, с карабином в руках и патронташем на поясе. Это образ бойца горнострелковых дивизий, которые сражались с войсками Австро-Венгерской "империи, вторгшимися в северо-восточные районы Италии в годы первой мировой войны. А как мог итальянский o горный стрелок обойтись без ослика - он и вынослив, и неприхотлив, и способен покорно таскать по крутым альпийским тропинкам тяжелую воинскую поклажу. Так и стоит в парке Боргезе эта неразлучная пара - бравый карабинер и усталый ослик, весь вид которого, впрочем, показывает, что он готов следовать за своим хозяином куда угодно.