Содержание исследовательской работы

«Неизвестный БАМ: святой и грешный»

| раздел

| страница |

| 1 Введение

| 2-4 стр. |

| 2. Основная часть

| 5-18 стр. |

| Глава 1. Б.А.М. начало | стр. |

Строительство железной дороги от Байкала до Амура. Начало: идеи, задумки, изыскательские работы | стр. |

Буреинский железнодорожный исправительный лагерь – детище БАМЛАГа: от создания до расформирования | 6-10 стр. |

| Глава 2. Священннослужители - священномученики | 10-18 стр. . |

| 2.1. Диакон Григорий Самарин | 11-13 стр. |

| 2.2. Протоиерей Александр Цицеров | 13-17 стр. |

| 2.3. Церковный староста Иван Демидов | стр. |

| 3.Заключение

| 19-21 стр. |

| Библиографический список

| 22 стр.

|

| Приложения | 23-26 стр. |

Введение

Около двух лет назад я стал жителем Верхнебуреинского района, маленькой станции Герби, которая является частью Восточного участка Байкало-Амурской магистрали. Магистрали, название которой прочно связано с молодежным задором и энтузиазмом строителей этой дороги периода 70-х годов 20 века. Но, помимо безусловного героизма, гигантских материальных, финансовых и иных ресурсов, вложенных в строительство БАМа в 70-80 годах, ценой этой дороги было самое дорогое на земном шаре - человеческие жизни.

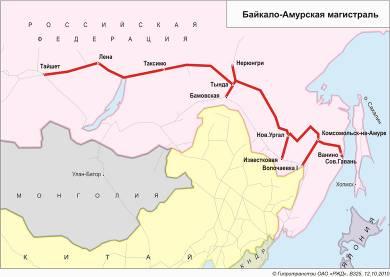

Десятки тысяч строителей (про которых широкая общественность даже не догадывается) как на войне полегли при строительстве Б.А.М.а (написание соответствует орфографии 30-х годов 20 века), о котором принято замалчивать - довоенного Б.А.М.а; дороги, строительство которой было начато в 30-х годах прошлого века. Приложение№ 1 (карта БАМа)

Когда я стал изучать историю этого вопроса, столкнулся с тем, что информации о Б.А.М.е тридцатых очень мало: она разрознена и, подчас, противоречива. Все, что осталось нам в память о тех несчастных, которые за кусок хлеба, а большая часть, ценой своих жизней произвели полную реконструкцию Транссиба и построили часть знаменитой железной дороги БАМ, построили десятки заводов, линий электропередач, аэродромов, причалов, шоссейных дорог – это скупые строки в документальной литературе, архивных документах, да несколько скромных памятных знаков, разбросаных по небольшим станциям на протяжении БАМа. В художественной литературе, кинематографе этот вопрос не поднимался вообще (или, может быть, я просто не смог найти об этом упоминаний). Нам, людям, которые ежедневно пользуются плодами трудов невольных (а, правильнее сказать, подневольных) первых строителей этой дороги, необходимо помнить о всех и о каждом отдельно, насколько это возможно. Именно этим и обосновал выбор темы моей работы: «Неизвестный Б.А.М.: святой и грешный».

Мне трудно судить об актуальности данной работы: ведь совсем еще недавно лично для меня эта аббривиатура (БАМ) мало что значила. И, если о БАМе 70-х я еще что-то знал из уроков истории, рассказов старших, то о Б.А.М.е 30-х узнал, только став жителем станции Герби. Для меня сегодняшнего эта тема очень актуальна. А для моего сверстника, скажем, из Средней полосы России, она может показаться даже неинтересной. Но ведь это наша история, наша Родина, наши корни!

Итак, объектом исследования в данной работе является начало строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в 30-х годах 20 века.

А предмет исследования – та неимоверная цена, которая была отдана за Б.А.М. 30-х – цена жизни репрессированых граждан моей страны - первых строителей этой дороги, в числе которых были и служители церкви.

Исседование проводилось с помощью следующих методов:

Теоретических – изучение, анализ и систематизация материалов, крайне скудно представленных в энциклопедической, документальной и учебной литературе, на соответствующих сайтах в сети Internet, о создании Буреинского железнодорожного исправительного лагеря (одно из подразделений БАМЛАГа), строительстве силами заключенных этого лагеря Восточной железнодорожной ветки будущей Байкало-Амурской магистрали, роли репрессированых священнослужителей в этом строительстве;

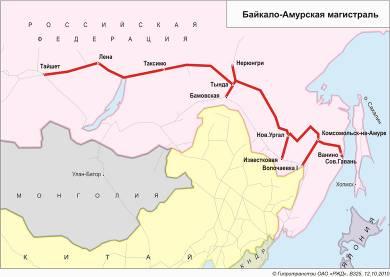

Практических – посещение краеведческих музеев п.Новый Ургал, п.Чегдомын, г.Комсомольска-на-Амуре с целью изучения данного вопроса; получение консультаций у работников данных музеев консультаций у работников данных музеев, городского архива г.Комсомольска-на-Амуре и библиотеки им.Островского г.Комсомольска-на-Амуре: Лештаевой Ольги Владимировны – заведующей межпоселенческим краеведческим музеем п.Чегдомын, Кривощековой Елены Альбертовны – главного хранителя городского краеведческого музея г.Комсомольска-на-Амуре, Ма-Ко-Гуан Ирины Ивановны – главного архивариуса Комсомольского-на-Амуре городского архива и Кошелевской Лидии Ивановны – заведующей юношеского абонемента библиотеки им.Н.Островского. Также я взял заочное интервью (по телефону) у Арутюновой Екатерины Викторовны – ведущего специалиста 1 разряда по Собранию народных депутатов и социальным вопросам Администрации станции Известковая приложение №2 (Карта Восточного участка БАМ с указанием места расположения станции Известковая)

Мне хотелось бы выразить всем этим людям огромную искреннюю благодарность, т.к., замечательные профессионалы и неравнодушные люди, они являются соавторами данного исследования. Я также имел уникальную возможнось познакомиться с архивными документами по проблеме исследавания из хранилищ музеев п.Н.Ургал, г. Комсомольск-на-Амуре, городского архива г. Комсомольск-на-Амуре. Приложение №3. (ФОТО: Центральная экспозиция краеведческого музея п. Новый Ургал)

Диссиминирующих – совместно с единомышленниками-учениками МКОУ ООШ №21 под руководством учителей нашей школы Акжановой Л.А. и Васильевой Г.А. я принял активное участие в реконструкции поселкового музея, который был открыт нами в июне 2014г после многолетнего перерыва. Я являюсь ответственным за экспозицию, посвященную строительству БАМа, и делюсь с экскурсантами информацией, которую получил, в том числе, и благодаря данному исследованию. Приложение №4. (ФОТО: Я представляю экспозицию «БАМ: мужество, романтика, судьба» ребятам из п.Софийское в школьном музее п.Герби)

Таким образом, целью данной работы является желание правдиво и объективно показать начало строительства железной дороги, которую спустя 40 стали называть стройкой века (насколько это возможно по прошествии такого количества лет и с моим небогатым жизненным опытом).

Исходя из заявленной цели, я пытался решать следующие задачи:

показать начало строительства Байкало-Амурской магистрали;

проследить роль в этом строительстве заключенных (процент участия в строительстве которых разные источники оценивают от 70% до 94%);

отдать дань памяти первым строителям БАМа (тогда еще, все таки Б.А.М.а), особенно репрессированным священнослужителям, чья судьба, на мой взгляд, являлась особо незавидной.

Содержание моей работы включает: вступление, основную часть, представленную 2 главами и заключение.

Библиографический список представлен 25 наименованиями: книга В.Прядкина «Неизвестный БАМ[3]», представленная на сервере www.proza.ru, явилась своеобразным толчком к началу данного исследования. Понять структуру БАМЛАГовских лагерей и роль заключенных этих лагерей с строителестве БАМа в 30х годах помогли работы В.Прядкина[3,4], И.Шестака[5,6], Ю.Вебицкого, В.Пьянова, В.Сущевича[7] , статья О.Новак[2] и сайты [13, 18,19,21]. Сайт Wikipedia[9], ожидаемо представил четкую документальную информацию практически по всем вопросам, которые в моей работе до определенного времени оставались для меня «черными дырами». Вообще, в таком маленьком поселке, как Герби, трудно расчитывать на то, что можно найти интересующую тебя информацию в печатной литературе. И здесь, конечно же, очень выручает Internet: информация о Александре Цицерове была взята мной с сайтов [10,14,20,22], о Григории Самарине – с сайтов [12,15,16], о Иване Демидове – с сайтов [11,17]. Безусловно, хотелось бы отдельно сказать об архивных документах, сухо и правдиво рассказывающих о настоящих первых строителях Байкало-Амурской магистрали

2. Основная часть

Глага 1. Строительство железной дороги от Байкала до Амура. 1.1. Начало: идеи, задумки, изыскательские работы.

Уже в конце 19 века, 1888 году, в Русском техническом обществе всерьез обсуждался проект постройки тихоокеанской железной дороги через северную оконечность Байкала, после чего в июле — сентябре 1889 года полковник Генерального штаба Н. А. Волошинов преодолел с небольшим отрядом тысячекилометровое пространство от Усть-Кута до Муи — как раз по тем местам, где сейчас пролегла трасса БАМа. И пришел к выводу: «…проведение линии по этому направлению оказывается безусловно невозможным в силу одних технических затруднений, не говоря уже о других соображениях» [3]. Волошинов не был пессимистом, но он трезво осознавал: ни техники, ни средств для выполнения грандиозных работ у России на тот момент не было.

В 1926 году Отдельный корпус железнодорожных войск РККА начал проводить топографическую разведку будущей трассы БАМа.

В 1932 году (13 апреля) вышло постановление СНК СССР «О строительстве Байкало-Амурской железной дороги» [18], по которому были развёрнуты проектно-изыскательские работы и началось строительство. К осени стало ясно, что основной проблемой строительства стала нехватка рабочих рук. При официально установленном количестве работников в 25 тысяч человек, удалось привлечь только 2,5 тысячи человек.

В результате, 25 октября вышло второе постановление СНК СССР [18], по которому строительство БАМа было передано особому управлению ОГПУ. Вслед за этим продолжилось (в основном силами заключённых Байкало-Амурского ИТЛ - БАМЛАГа Приложение №5. (карта расположения лагерей от Комсомольска-на-Амуре до Известковой )) строительство трёх соединительных линий от Транссиба к намечавшейся трассе БАМа: Бам — Тында, Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре, Известковая — Ургал.

В процессе разведки выяснилось, что наземная разведка в условиях непроходимой тайги является сложной и во многом рискованной задачей. Была применена новейшая для того времени технология аэрофотосъёмки, первым съёмку выполнил будущий герой Советского Союза Михаил Кириллов.[9]

Cпециалисты Московского аэрогеодезического треста подтвердили ценность и применимость аэрофотоснимков, было принято решение проводить эти работы собственными силами. Первым воздушным судном НКПС стал гидросамолёт МР-6, он получил номер «СССР Ж-1». Первым железнодорожным лётчиком стал Л. Г. Крузе, который до этого доставлял газету «Правда» в Ленинград из Москвы. С сезона 1936 года самолёт активно работал на трассировке новой магистрали[6].

Текст из архива БАМтранспроекта: «Самолет «СССР Ж-1» в сезон 1936 года использовался Центральной экспедицией на аэрофотосъемке и аэровизуальной рекогносцировке северной части озера Байкал и прилегающих хребтов: Байкальского, Верхнеангарского и Северо-Муйского. Общая площадь съемки — 7500 квадратных километров, рекогносцировки протяженностью 3480 километров. Летчик Леонид Густавович Краузе»[18]

1.2. Буреинский железнодорожный исправительный лагерь – детище БАМЛАГа: от создания до расформирования

Но это романтическая сторона тех лет: годы освоения неба и первых пятилеток; на всю страну звучат жизнеутверждающие лозунги, песни; пишутся книги и снимаются фильмы о Днепрогэсе, Магнитогорске, Турксибе, Комсомольске-на-Амуре. В живописи рождается новый пейзажный жанр – индустриальный пейзаж, изображающий строительство новых городов. Поэты слагают стихи:

«Я знаю -

город будет!

Я знаю –

саду цвесть,

когда такие люди

в стране советской есть!» (В.В.Маяковский)

Но вместе с тем история великих строек хранит свои тайны. Одна из них в том, что среди описаний первых сталинских пятилеток практически не упоминается Байкало-Амурская Магистраль в целом и строительство его Восточного звена в частности. Почему? Какие тайны хранит БАМ?

Мы уже говорили выше, что к осени 1932 года остро встала проблема нехватки рабочих рук на строительстве Байкало-Амурской железной дороги и к зиме основной рабочей силой становятся заключенные вновь созданного мощного Байкало-Амурского ИТЛ (БАМЛАГа). БАМЛАГ просуществовал 6 лет.

В своей книге «Железнодорожные лагеря» Виктор Прядкин сообщает, что уже к 1938 году, начальник БАМЛАГа Н.А. Френкель вышел с ходатайством в ГУЛАГ НКВД СССР с предложением о создании специализированного железнодорожного стройуправления. «Это предложение, - пишет В. Прядкин, - он Н.А.Френкель обосновал сложной организацией подразделений БАМЛАГа, раскинутых на территории в 2000 километров. Дело в том, что к тому времени БАМЛАГ разросся до немыслимых размеров, эффективно управлять созданным монстром, становилось проблематичней. Ходатайство, причем … обоснованное, на самом деле имело дальнюю перспективу. Френкель как хороший шахматист просчитывал ситуацию на несколько ходов вперед. На самом деле он решил осуществить давнюю мечту, выйти из-под контроля ГУЛАГа. Образование железнодорожного стройуправления, было всего лишь задачей, при решении которой открывался путь к достижению заветной цели. И эту задачу он блестяще решил, не зря он в течение долгого времени подкармливал наркоматовских чиновников» [4].

Рассмотрев в НКВД СССР предложения Н.А. Френкеля, коллегия НКВД СССР соглашается с представленными доводами и приказом НКВД СССР № 043 от 28.02.39 г., на базе БАМЛАГа организовывается Управление железнодорожного строительства НКВД на Дальнем Востоке (ЖДСУ).

В созданную структуру вошли восемь, вновь образованных железнодорожных лагерей: Западный, Южный, Амурский, Буреинский, Восточный, Юго-Восточный, Приморский, Нижне-Амурский [13].

Новое подразделение становится силой более мощной, чем БАМЛАГ. БАМтранспоект переименовали в БАМпроект и передали в подчинение все тому же Н.А. Френкелю. С этого времени ЖДСУ одновременно ведет изыскание, проектирование и строительство железных дорог и объектов железнодорожного и других сообщений.

Перечисленные выше восемь лагерей были созданы одновременно с ЖДСУ одним документом, но впоследствии претерпели значительную реструктуризацию. Соединялись два или три лагеря вместе в один, либо, наоборот, на основании одного организовывали два и т.п.

Меня в данном исследовании интересует более всего история Буреинского железнодорожного исправительного лагеря (Бурлаг) со штабом на железнодорожной станции Известковая. (Период функционирования 1938 -1942 гг. ст. Известковая Дальневосточной ж. д., п/я 213[21]) Так как заключенные именно этого лагеря строили ветку Комсомольск – Тында Приложение №6 (ФОТО: современная крупная узловая железнодорожная станция в Тынде), благодаря работе которой существует сегодня мой родной поселок Герби.

Характеристики Буреинского железнодорожного исправительного лагеря (Бурлага):

Основное производство: строительство ж. д. Известковая - Усть-Ниман, Известковая - Ургал, строительство Дуссе-Алиньского тоннеля, окончание работ по строительству ж. д. Бам-Тында, Тында-Зея, № 208, Хабаровск-Ворошилов, обслуживание авторемонтного завода в г. Свободный и центральных механических мастерских завода в Тахтамыгде, сельхозов (с 30.01.41г.), строительство автодороги от Усть-Умальты до Умальтинского рудника с 13.02.41г., строительство Дуссе-Альинского тоннеля, строительство ветки от Ургала до угольного месторождения, пристанской ветки ж. д. линии № 21 (с 03.03.41 г.), изготовление боеприпасов (на 22.07.42 г.). Численность заключенных: 01.10.38 г.- 40 2245 чел, 01.01.40 г. - 43 169 чел, 01.07.40 г. -37 077 чел. (УРО); 01.01.41 г. - 34 428 чел, 01.07.41 - 97 354 чел., 01.01.42 г. - 62 336 чел, 01.04.42 г.- 54 344 чел., 01.07.42 г.- 48 4456 чел. [4].

В январе 1940 четыре железнодорожных лагеря, Буреинский, Приморский, Южный и Амурский сливаются в один – Амурский железнодорожный исправительно-трудовой лагерь (АМУРЛАГ).

А через год, в январе 1941 года, НКВД СССР, приказало ликвидировать АМУРЛАГ. Расформирование лагеря растянулось на полгода.

Летом 1942 года АМУРЛАГ был окончательно расформирован, а на его базе создана самостоятельная структура: Буреинский железнодорожный исправительно-трудовой лагерь (БУРжелдлаг, в прессе встречается аббревиатура БУРЛАГ. Не путать с Бурлагом – одним из 8 лагерей, первоначально входящих в состав БАМЛАГа) во главе с И.Г. Петренко. Данная лагерная структура и достроила железнодорожные линии: Известковая-Ургал, Бирабиджан-Ленинское, Барановский-Посьет, Завитая-Поярково.

В 1943 году, БУРжелдлаг объединяют с Нижне-Амурским железнодорожным лагерем.

В 1945–1947 гг. была проведена реструктуризация всего ГУЛЖДС. Она началась с реорганизации управления строительством БАМа. В дополнение к Управлению строительства 500 приказом НКВД № 001133 от 4 октября 1945 г. были созданы Управление Тайшетского строительства БАМ, Управление Ленского строительства БАМ и Управление Амурского строительства БАМ (последнее - в составе Амгуньского строительства и Ургальского строительства)[18] Все эти организации не имели в подчинении исправительно-трудовых лагерей. Однако заключенных привлекали для работ на контрагентских началах. Через полгода было проведено частичное слияние перечисленных управлений и одновременно организованы в их составе исправительно-трудовые лагеря. [13]

В дальнейшем такие управления, имевшие промежуточный статус (между статусами главка и управления) осуществляли координацию деятельности нескольких лагерей, обслуживающих строительство одной железнодорожной магистрали (в случае БАМа - крупного его участка). В 1948–1949 гг. эти управления были расформированы, а входившие в них ИТЛ подчинены непосредственно ГУЛЖДС. [4]

18 марта 1953 года производственные структуры ГУЛЖДС Постановлением СМ СССР № 832–370сс были переданы Министерству путей сообщения СССР, а лагеря, входившие в состав главка, приказом Министерства Юстиции СССР № 0013 от 2 апреля 1953 года переданы ГУЛАГу Министерства юстиции СССР. Таким образом, ГУЛЖДС прекратило свое существование. [4]

Строители ГУЛЖДС с 1941 по 1947 год построили 25860 км. ж. д. пути, свыше 10 тыс. км. автомагистралей, 161 аэродром, 3870 км. нефтепроводов, 1046 км. газопроводов и многое другое. [19] Приложение №7. (ФОТО: киллометры железнодорожного полотна Восточного участка Байкало-Амурской железной дороги)

Эти по-настоящему потрясающие цифры приводились и в работах на тему начала строительства БАМа исследователями 80-90гг. прошлого столетия. Но один показатель, они, чаще всего, обходили стороной и не упоминали о нем, либо упоминали как-то вскользь, аккуратно: А какова цена этим достижениям?

А цена неоправданно высокая, сотни тысяч человеческих жизней! Сотни тысяч поломанных судеб! Сотни тысяч разрушенных семей!

Глава 2. Священнослужители – священномученники

Все годы работы исправительных лагерей ГУЛАГовской системы, вплоть до кончины в 1953 году Сталина, в стране исправно работала репрессивная машина, поставляющая всё новые и новые эшелоны с вновь испеченными «врагами народа». Они заменяли тех строителей, которых закапывали на бесчисленных тайных и явных погостах без имени и фамилии: номер на колышке и все…

В числе многих в Бурлаге погибли: священномученик диакон Григорий (в миру Самарин Григорий Васильевич) Приложение№8 (ФОТО: Самарин Г.В; фото сделано при аресте), позднее причисленный к лику святых Русской православной церкви; Александр Михайлович Цицеров Приложение№9 (ФОТО: Цицеров А.М; фото сделано при аресте) протоиерей, Звенигородский Благочинный, священномученик, настоятель Храма святителя Николая в селе Никольское Одинцовского района, Московской области; Иван Иванович Демидов Приложение№10 (ФОТО: Демидов И.И; фото сделано в тюрьме НКВД в 1937году), церковный староста села Андреево Богородского района, Московской области. Все трое попали на Дальний Восток из Московской области не по доброй воле, все трое были заключенными Бурлага, все трое работали на строительстве ветки Ургал-Известковая, все трое погибли в лагере в сороковых годах (точно известна лишь дата кончины Самарина Григория Васильевича), все трое погребены в безвестных могилах на лагерном кладбище станции Известковая… Приложение№11 (ФОТО: станция Известковая)

Разные судьбы, разные жизни, но как много общего: беззаветная преданность вере, честность, стойкость, мужество. Мне кажется, что в те времена служителям церкви приходилось особенно тяжко. Ведь государство проводило политику воинствующего атеизма. И священнослужители, попавшие в мясорубку исправительной системы страдали не только от разрыва с близкими, не только от физического изматывающего труда, холода, голода, нехватки самого элементарного, как и большинство заключенных. Их вера подвергалась испытаниям, и они с честью прошли эти испытания.

2.1. Диакон Григорий Самарин

Григорий Самарин родился 9 января 1893 года в селе Салмановка Беднодемьяновского района, Самарской области в семье крестьянина.

Окончил школу в родном селе. С 1914 по 1918 год служил в армии в Средней Азии. После армии вернулся в Салмановку и вскоре женился на Ольге Михайловне (девичья фамилия неизвестна), происходившей также из крестьянской семьи.

После женитьбы Григорий был рукоположен в 1920 году в сан диакона и служил в церкви города Беднодемьяновска. В трудные и голодные 1920-е годы отец Григорий перебрался в город Кирки Закаспийской области, где служил диаконом в одном из храмов. В 1929 году вернулся в Беднодемьяновск.

В 1933 году всей семьей переехали в Коломну Московской области. Здесь диакон Григорий служил в церкви Петра и Павла. Семья, состоявшая к тому моменту из семи человек, ютилась в одной крохотной комнате. Приложение№ 12 (ФОТО из семейного архива: Григорий Васильевич с женой и детьми) У отца Григория родилось девять детей, но не все из них дожили до взрослых лет. В 1937 году, когда отца Григория репрессировали, у него было два сына: Александр и Георгий, и три дочери: Анастасия, Мария и Раиса. В это время супруга ожидала еще одного младенца – дочь Валентина родилась уже после ареста отца.

По воспоминаниям дочерей Раисы и Марии их отец был глубоко верующим духовным человеком. Детей своих воспитывал в вере и благочестии, водил в храм на службу, учил молитвам. Григорий Самарин имел музыкальный слух и хороший голос – тенор. Дома была фисгармония, и он часто играл на ней по нотам мелодии церковных песнопений. Прихожане церкви Петра и Павла после закрытия храма ещё долго с благодарностью вспоминали, как благоговейно и вдохновенно служил отец Григорий. Сохранилось письмо, написанное им уже в лагере за месяц до кончины, где он как любящий отец наставляет детей читать книги, учиться, помогать матери.

Как говорилось выше, 11 августа 1937 года диакон Григорий был арестован. При обыске у него изъяли ноты церковных песнопений, девять церковных книг и настольную книгу священнослужителя, что и послужило формальной причиной ареста.

Были привлечены лжесвидетели, утверждавшие, что отец Григорий являлся организатором несуществующей контрреволюционной церковно-монархической организации.

«Коломенским районным отделом управления НКВД по Московской области вскрыта и ликвидируется контрреволюционная церковно-монархическая организация... В своем составе контрреволюционная церковно-монархическая организация насчитывает до пятидесяти человек – из числа духовенства, бывших людей, кулаков раскулаченных и активных церковновников» [23]

Но диакон Григорий решительно отвергал все наговоры.

Проводившееся в 1957 году органами внутренних дел дополнительное расследование по этому делу вскрыло подлог и обман, совершенный сотрудниками НКВД в 1937 году. Было установлено, что люди были арестованы безо всяких оснований, протоколы допросов и показания свидетелей сфабрикованы[16]

Большинство тех, кому были также предъявлены обвинения в антисоветской деятельности, и кто подписал протоколы со лжесвидетельствами против себя, были приговорены к расстрелу и расстреляны. 9 октября 1937 года тройка НКВД приговорила Григория Самарина к 10 годам заключения в ИТЛ, и он был отправлен на Дальний Восток в БАМЛАГ.

Ольга Михайловна, жена отца Григория, обратилась в НКВД с просьбой пересмотреть дело мужа. В 1939 году дело было пересмотрено, однако жалоба была отклонена «оставлена без последствий, за несостоятельностью мотивов». [12]

Диакон Григорий Самарин умер от воспаления легких в лагере в Хабаровском крае на станции Известковая 11 июля 1940 года.

Реабилитирован в 1957 году.

Канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000г. [15]

2.2. Протоиерей Александр Цицеров

Отец Александр Цицеров Приложение№13 (Фото: А.М.Цицеров) (1884 – дата смерти неизвестна) происходил из крестьян Симбирской губернии, уроженец села Поводимово Алатырского уезда. Сначала он окончил Казанский университет и стал учителем, а затем окончил Московскую духовную семинарию и принял священный сан. Со своей будущей супругой, Софьей Александровной Риттер (1892-1983), он познакомился в мастерской её отца - известного московского фотографа Александра Риттера. Приложение№14 (ФОТО: отец Александр Цицеров с женой) Дед Софьи Александровны был музыкантом, окончившим Лейпцигскую консерваторию. Мать, Устиния Курбатова, происходила из купеческого сословия.

С. А. Риттер вспоминала, что однажды к ним в мастерскую отца пришел фотографироваться Ф.И. Шаляпин, взял её на руки и пропел: «Блоха...».[10]

Семья Риттер была образованной: один из братьев Софьи Александровны, Дмитрий, писал стихи, другой брат Сергей был архитектором, участвовал в строительстве ВДНХ, МГУ. Сама Софья Александровна окончила гимназию.

В село Никольское (около 50-ти км от Москвы) отец Александр был назначен в 1914 году, куда и переехал вместе с семьей. Приложение№15 (ФОТО: церковь в селе Никольское) Батюшка купил дом около церкви. В его семье было 7 детей. По воспоминания Александра Александровича Цицерова (сына отца Александра): «В хозяйстве были лошадь, корова. Отец сам пахал, помогали местные мужики. Мама вела домашнее хозяйство, доила корову. Она же пекла просфоры»

Более 20 лет эта дружная семья несла нелегкий крест приходского служения. Многое, конечно, пришлось претерпеть, многое пришлось вынести. Однако им удалось помочь большому количеству людей, помочь всем тем, кто в нелегкие годы гонений обращался к ним за поддержкой и утешением.

В семье был всегда мир и покой, никогда не слышно было пререканий, а тем более ссор. Отец Александр и матушка София любили друг друга и берегли эту любовь каждую секунду, воспитывая в ней и передавая ее детям. К сожалению, жестокий век гонений скоро забрал у семьи любящего и заботливого отца и мужа.

Протоиерей Александр был выдающимся проповедником; послушать его проповеди приходили из самых дальних деревень. Будучи человеком образованным, отец Александр к проповедям готовился тщательно, посвящая этому иногда по три-четыре часа. [14]

Отец Александр любил свой приход, любил свою паству, и паства в ответ любила его. Все знали, что их священника можно позвать соборовать и причастить больного в любое время и в любую погоду. Он был готов, посвятив свою жизнь Господу, самоотверженно служить народу, никогда не ожидая и не требуя платы за совершенные требы, и когда мог, то сам помогал нуждающимся не только советом, но и материально, а если человек был болен, – лекарством. Старший сын священника вспоминает: «На приходе он старался помочь каждому, часто приходилось помногу ходить, ведь деревни находились на расстоянии 5 км от дома. Но и туда надо было идти, а машин тогда не было. Но батюшка всегда думал о других и всегда радовался, помогая другим» Приложение №16. (Схематичный план села Никольского и его окрестностей, выполненный протоиереем о. Александром) [17]

После закрытия храма в Никольском отца Александра перевели в Голицыно, где «перед выборами» в 1937 году он был арестован.

Николай Александрович (старший сын священника) узнал о предполагаемом аресте отца за некоторое время до этого. Доброжелательные люди советовали увезти отца на какое-то время из села. Но отец Александр на просьбы семьи уехать неизменно отвечал отказом: «Я - священник. Разве это - вина?! Да и куда я поеду?!». [25]

«Мама ездила на свидание,- вспоминает Александр Александрович (сын священника), отец передал ей машинку-игрушку для сына: «Отдай Саше. Скажи, на такой меня повезут из Голицыно...»

Потом приехали в Никольское с обыском, перевернули всё в доме, искали оружие. Вскоре после ареста отобрали корову. Матушка осталась с детьми без средств. «Помогали люди - соседи, прихожане. Мама брала надомную работу из Москвы, делала флажки и хлопушки для ёлки» [22]

Скорое освобождение в то время казалось - само собой разумеющимся. Все знали Никольского священника - никаких преступлений он не совершал.

Старший сын священника Николай вспоминал, что не мог даже приехать к матери в это время - шли «выборы». Надо было налаживать связь. Один раз ему пришлось просидеть несколько часов ночью на столбе, соединяя провода собственным ремнем, чтобы информацию о прошедших выборах смогли доставить в областной центр. Со столба его сняли совсем окоченевшим. Вскоре после ареста отца у Николая начались трения с начальством по месту работы. Администрация «попросила» написать заявление об увольнении по собственному желанию. Устная мотивация: отец - священник. До июня 1941 года он жил в селе Никольское Звенигородского района (ныне - Одинцовский район) Московской области.

Во время войны вся семья эвакуировалась в Голицыно. В их доме был штаб. Когда вернулись, ничего не осталось - всё растащили. Софья Александровна ходила по всему селу и собирала свои иконы.

По воспоминаниям родственников и жителей Никольского, сама Софья Александровна была глубоко верующим человеком. Похоронена София Цицерова на Никольском кладбище. [20]

Дети протоиерея Александра Цицерова выросли достойными людьми, во время войны они защищали Отечество, потом честно трудились, но то, что их отец - репрессированный священник, приходилось, конечно же, скрывать.

На сайте Калининрадской епархии я познакомился с воспоминаниями старшего сына священника Николая Александровича Цицерова. Приложение№ 17 (ФОТО: Н.А.Цицеров) Он родился 15 декабря 1916 года в Москве. После окончания школы поступил в ФЗУ (фабрично-заводское училище), которое окончил в 1932 году. По окончании училища пошел работать на завод № 213 «Авиаприборы» г. Москвы. В 1941 году по мобилизации он был направлен на фронт в войска связи. В 1942 году был переведен по месту жительства для восстановления телефонизированной связи. В 1943 году назначен в Звенигород. В 1944 году назначен начальником конторы связи в г. Руза. В январе 1946 года направлен в Кенигсберг на должность заместителя начальника почтамта по электросвязи, а затем переведен в 1947 году старшим инженером Городской телефонной сети г. Калининграда. С 1958 по 1977 г.г. трудился в должности начальника связи УВД. В дальнейшем по состоянию здоровья перешел на работу в отдел связи при Калининградском УВД. В настоящий момент Николай Александрович находится на заслуженном отдыхе.

Из воспоминаний Николая Александровича об отце: "Он нас воспитывал так, чтоб мы все могли, все умели еще с раннего детства. Мы вместе часто ходили на рыбалку, в любую погоду. Если даже шел сильный дождь, отец говорил: "Это Благодать Божия идет, радуйтесь!" Большое значение отец придавал труду, он не любил праздности, которую считал причиной многих пороков. Занимаясь кроме исполнения священнических обязанностей крестьянским трудом, он летом вставал в четыре часа утра и шел вместе с нами косить. В наставление нам – своим детям отец говорил: «Если будете усердно молиться Господу Богу и Его святым, то всегда получите помощь от них. Надо искренне верить, соблюдать заповеди Божии, и тогда получите помощь». И в этом мы убеждались на опыте: мать перед моим уходом на фронт во время Великой Отечественной войны дала крестик отца; перед каждым фронтовым заданием я усердно молился; мне пришлось участвовать в горячих боях, когда шинель оказывалась разорванной в клочья осколками снарядов и мин, но ни один осколок по моей горячей вере и по молитвам моего отца меня не задел."[22]

В 2012 году в Храме Святителя Николая в селе Никольское была установлена икона священномученика Александра Цицерова (он был канонизирован в 2005 году), в которую был помещен Наперсный Крест отца Александра. Крест был передан в дар Православной Церкви внуком священника Назиным Михаилом Васильевичем. Приложение№ 18 (ФОТО: икона священномученника Александра Цицерова с Наперстным Крестом отца Александра)

Отец Александр погиб в Бурлаге предположительно в 1942-43 годах (точная дата не установлена) и погребен на станции Известковая. [24]

2.3 Церковный староста Иван Демидов

Иван Иванович Демидов родился 27.09.1907 в деревне Андреево Богородского района, Московской области. Из крестьянской семьи. Окончил сельскую школу, помогал отцу по хозяйству. В 1929 г. призван в армию, служил в артиллерийском полку, расквартированном в г. Моршанске (ныне Тамбовской области). Иван не скрывал, что он человек церковный и игнорировал попытки склонить его к отказу от веры. Вернувшись из армии, продолжал работать вместе с отцом в крестьянском хозяйстве. В 1933 г. по просьбе крестьян стал старостой в Покровской церкви с. Запонорья Куровского района Московской области [17]

В 1933 г. арестован и приговорен к 4 месяцам заключения в ИТЛ за невыполнение им как крестьянином-единоличником повышенных сельскохозяйственных обязательств. В 1935 г. приговорен к 6 месяцам заключения в ИТЛ за неуплату повышенных налогов. Вернувшись из заключения, работал на строительстве школы в Павловском Посаде, а в 1937 г.- рабочим на лесопильном заводе в п. Дрезна. Все это время Иван Демидов оставался старостой Покровской церкви. После того, как храм лишился постоянного священника, Иван стал привозить священника из города, и тот совершал требы (службы) в домах прихожан. [11]

22 августа 1937 г. И.И.Демидов был арестован по обвинению в том, что, «будучи церковным старостой, ведет большую религиозную пропаганду на селе. В результате молодежь села отстраняется от общественно-политической жизни». Заключен в тюрьму г. Ногинска. Признав, что он действительно являлся церковным старостой, Иван отверг все обвинения в контрреволюционной деятельности. 11 октября 1937 г. особой тройкой при УНКВД по Московской области приговорен к 10 годам ИТЛ. Отбывал срок заключения в п. Кульдур (ныне Облученского района, Еврейской автономной области) в Дальневосточном ИТЛ (с 1939 - в Бирском ИТЛ, с янв. 1942 - в Буреинском железнодорожном ИТЛ). Находясь в заключении, ни от кого не скрывал, что он человек верующий и был церковным старостой. [17]

В апреле 1942 года уже в лагере Ивану было предъявлено обвинение в антисоветских разговорах и «враждебной настроенности к советской власти». И.И.Демидов отверг все лжесвидетельства и отказался подписывать протоколы очных ставок, а впоследствии и протокол об окончании следствия.

В результате, 2 ноября 1942 года областным судом Еврейской автономной области, Хабаровского края он приговорен дополнительно к 10 годам лишения свободы.

Скончался в центральной больнице лагеря на ст. Известковая Дальневосточной железной дороги, погребен в безвестной могиле на лагерном кладбище предположительно в 1944 году.

Имя отца Иоана включено в Собор новомучеников и исповедников Российских определением Священного Синода.

Заключение

Являясь жителем Верхнебуреинского района, я очень люблю эти суровые и красивые места, горжусь ими, их историей.

Многое узнав о «молодежной стройке» - строительстве БАМа в 70 годах, я испытываю огромную благодарность людям, которые дали мне возможность жить сегодня на современной уютной станции Герби. Станции, которая соединена с внешним миром только железной дорогой: именно по железной дороге сюда поступают продукты, одежда и мебель; по железной дороге поставляют с котельную поселка уголь, чтобы было тепло, и механизмы на водо-очистительный забор, чтобы у жителей поселка была питьевая вода; в уютных купе поездов я отправляюсь на каникулы. Железная дорога для нас - это ЖИЗНЬ!

Из книг и рассказов бывших воинов-железнодорожников я узнал о том, как тяжко, а подчас и опасно, приходилось вести работы по расконсервированию в 1974 году Дуссе-Алиньского тоннеля, через который я проезжаю каждый раз, когда еду в районный центр и обратно. Мы поем задорные комсомольские песни с первостроителями родного поселка, которые, претерпев много лишений, восстанавливали Восточный участок БАМа, в частности ветку Комсомольск-на-Амуре – Новый Ургал. Я рассказываю обо всем этом ученикам нашей школы на музейных встречах и музейных уроках, представляя экспозицию о строительстве БАМа. С моим другом Архиповым Григорием в апреле 2014г. мы представляли совместный проект «БАМ: мужество, романтика, судьба» на районной научной конференции и заняли призовое место. Трудовые свершения добровольцев 70-х годов вдохновляют и сегодня, заставляют задуматься: «А я смог бы так? А что сегодня я сделал для своей Родины?»

Но мы должны быть справедливы и порядочны по отношению к своей истории. Данная работа – это моя безмерная благодарность и дань памяти ПЕРВЫМ СТРОИТЕЛЯМ этой железной дороги, которыми являлись заключенные системы исправительных лагерей!

Я ни в коем случае не берусь осуждать происходившее в моей стране в 30-е годы! Мне трудно разобраться, как могли переплестись в истории ситуации, казалось бы, взаимоисключающие!!! Это было время романтиков: строителей, покорителей неба, комсомольцев; время роста гражданского самосознания, когда «эх, хорошо было в Стране советской жить». Но ведь в это же время вовсю работала страшная машина репрессий, перемалывая людские судьбы!!! Я не имею права давать какие-то однозначные оценки этому периоду жизни моей страны: у меня пока нет достаточного количества знаний, жизненного опыта. Но я, являясь гражданином своей страны, просто обязан знать и уважать ее историю, стараясь построить свою собственную жизнь так, чтобы страшные, черные ее страницы не повторялись вновь. А для этого нужно научиться анализировать и ни в коем случае не замалчивать исторических событий, о которых, вроде бы, упоминать неловко!

Так вплоть до конца 80-х – начала 90-х годов упоминать о начале строительства Байкало-Амурской магистрали было не принято. А уж о ее настоящих первых строителях тем более. Лишь в конце 80-х годов, в период перестройки, в газете «Молодой дальневосточник» появилась статья «Оскорбив память» (автор О. Новак[2]). Автор статьи приводит факты о количестве лагерей на участке Комсомольск-на-Амуре - Известковая, описывает трудности строительства, называет фамилии руководителей строительства и называет строителей - заключенные БАМЛАГа. Приложение№19 (ФОТО: газета «Молодой Дальневосточник» от 29.04.1985 года со статьей О.Новак «Оскорбив память»)

В сборнике статей «Ургальский характер» (Составитель В.Ф. Зуев. - Хабаровск: Частная коллекция, 1999г. Стр. 5-10, 73-77, 110-118), также названы строители Б.А.М.а 30-40-х годов - заключенные БАМЛАГа[8].

Проблема строительства Восточного участка БАМа заключенными БАМЛАГа активно обсуждалась на сайте bam.railclub.ru/forum/viewtopic.php.

Но до сих пор широкий круг общественности не знает о людях, совершавших каждодневный подвиг. Отсутствует полная и достоверная информация о начале строительства БАМа в 30-е годы у большей части населения; малое количество исследовательских работ по этому вопросу приводит к замалчиванию этой страницы истории моей страны. А мне кажется, что замалчивание любой, даже самой неприятной исторической информации, приводит к ее искажению.

Я буду стараться доводить эту мысль до своих сверстников через собственные исследовательские работы, через работу в музее.

Ведь я считаю, что история начала строительства Байкало-Амурской магистрали требует тщательной работы в архивах; создания документальных и художественных работ исследовательского характера (в том числе и киноработ, с которыми с большим удовольствием, чем с печатной продукцией, познакомятся мои ровесники); восстановления памяти о строителях 30 – 40- х годов; возведения памятных знаков.

Кстати, в 2004году в районе станции Дуссе – Алинь (между станцией Герби и станцией Новый Ургал) были установлены два памятных знака: крест и памятная плита строителям Дуссе-Алиньского тоннельного перехода 1974- 1984гг. и памятный крест, не имеющий надписи (!), но воспринимаемый всеми как памятник строителям 30-х годов.

Давайте учиться быть благодарными потомками, чтобы каждое новое поколение, имело реальный пример для подражания, чтобы все мы помнили, какая страшная цена отдана за сегодняшний свободный и безмятежный день, помнили и уважали духовный подвиг наших предков. Помнили, говорили и были благодарны всегда, даже тогда (наверное, особенно!, тогда), когда проще промолчать - когда говорить об этом стыдно, неловко, страшно!!!

Библиографический список:

1. Есть Восточное кольцо! Специальный выпуск ежегодника «БАМ — панорама всенародной стройки». – Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1979

2. Новак О. «Оскорбив память», газета «Молодой дальневосточник», 29.04.1989г.

3. Прядкин В.М « Неизвестный БАМ», сервер www.proza.ru

4. Прядкин В.М «Железнодорожные лагеря», сервер www.proza.ru

5. Шестак И.А. «БАМ: киллометры эпохи». – Тында: Тындинская типография, 2009

6. Шестак И.А. «Творец своего счастья». – Тында: «БАМ-пресс», 2011

7. Вербицкий Ю., Пьянов В., Сущевич В. «Правда о БАМе». – Москва: Молодая гвардия, 2004

8. Ургальский характер./ Составитель В.Ф. Зуев. - Хабаровск: Частная коллекция, 1999

9. http://ru.wikipedia.org

10. http://www.azbyka.rudays/sv-aleksandr-cicerov

11. http://www. azbyka.ruКалендарь/sv-ioawn-demidov

12. http://www. azbyka.ruКалендарьsv-grigorij –samarin

13. http://bam.railclub.ru/forum/viewtopic.php

14. http://www. drevo-info.ruarticles/19760.html

15. http://www. drevo-info.ruarticles/3143.html

16. http://www. kolomna-hram.rusvyaschennomu-chenik_grig1

17. http://www. lik-blago.rup0119. Html

18. http://www. litsovet.ruindex.pup/material.reqd

19. http://www.portal-slovo.ru/history/40880.php

20. http://www. hramnagorke.ruЖития Святых4042

21. http://www. tynda.ru/sasw/win/bam/bam_chr.htm

22. сайт Калининградской Иепархии:

Архивные документы:

23. АМП. Послужной список. ГАРФ. Ф. 10035, д. П-50945 (сведения о Самарине Г.В.)

24. ГАРФ. Ф. 10035. Д. 20718 (сведения о Цицерове А.М)

25. ИЦ УВД Хабаровского края. Д. 21447. (сведения о Цицерове А.М)

Приложения:

Приложение №1.

Карта Байкало-Амурской магистрали

Приложение №2.

Карта Восточного участка Байкало-Амурской магистрали с указанием места расположения станции Известковая

Приложение №3.

ФОТО: Центральная экспозиция

краеведческого музея

п. Новый Ургал

Приложение №4.

ФОТО: Я представляю экспозицию «БАМ: мужество, романтика, судьба» ребятам из п.Софийское в школьном музее п.Герби

П риложение №5. Карта расположения лагерей от Комсомольска-на-Амуре до Известковой.

риложение №5. Карта расположения лагерей от Комсомольска-на-Амуре до Известковой.

Приложение №6. ФОТО: современная крупная узловая железнодорожная станция в Тынде

Приложение №7. ФОТО: киллометры железнодорожного полотна Восточного участка Байкало-Амурской железной дороги

Приложение №8.

ФОТО: Самарин Г.В.

(фото сделано при аресте)

Приложение №9.

ФОТО: Цицеров А.М

(фото сделано при аресте)

Приложение №10.

ФОТО: Демидов И.И. (фото сделано в тюрьме НКВД в 1937г)

Приложение №11.

ФОТО: Станция Известковая

Приложение №12.

ФОТО: Самарин Г.В. с женой и детьми

(фото из семейного архива)

Приложение №13.

ФОТО: Цицеров А.М.

Приложение №14.

ФОТО: Цицеров А.М. с женой (фото из семейного архива)

Приложение №15.

ФОТО: Церковь в селе Никольское

Приложение №16.

Схематичный план села Никольского и его окрестностей, выполненный протоиереем о. Александром (Цицеровым)

Приложение №17.

ФОТО: Николай Александорович Цицеров

- сын Александра Михайловича Цицерова

Приложение№ 18

ФОТО: икона священномученника Александра Цицерова с Наперстным Крестом отца Александра, переданным в дар Православной Церкви внуком священника Назиным

Михаилом Васильевичем.

Приложение№19

ФОТО: газета «Молодой Дальневосточник» от 29.04.1985 года со статьей О.Новак «Оскорбив память»

26

риложение №5. Карта расположения лагерей от Комсомольска-на-Амуре до Известковой.

риложение №5. Карта расположения лагерей от Комсомольска-на-Амуре до Известковой.