Муниципальное казённое образовательное учреждение

Каргатская средняя общеобразовательная школа №3

Выведение гусей и уток

в бытовом инкубаторе

Выполнил: Ашифин Глеб, ученик 2 а класса.

Руководитель: Асамбаева Елена Дмитриевна,

учитель начальных классов.

Каргат 2014

Содержание

Введение……………………………………………………………………...…3-4

1.Теоретическая часть………………………………………………………….5

История одомашнивания гусей и уток. ……………..…..….……....5-6

Особенности размножения птиц. ……………..…..………..…...…..6-7

Развитие яйца в инкубаторе. ……………..…..….……………...……..8

Устройство инкубатора. ……………..…..….………………….......9-11

Отбор и хранение яиц для инкубации. ……………..…..….….....12-13

Просвечивание гусиных и утиных яиц. ……………..…..….…....13-15

2. Основная часть

Методика исследования. ………………………..……....….………...16

Дневник наблюдений.………………………..…..….………...…..17-20

Выводы и результаты исследования. …………………...…..…....20-21

Заключение. …………………………………………….…………………….….22

Список литературы. …………………………………………….…………….…23

Приложение . …………………………………………….…………………..…..24

Введение

Для исследовательской работы мы взяли тему об утках и гусях неслучайно. Во-первых, это объект доступный для моего наблюдения и изучения, так как, сколько себя помню, гуси и утки всё время жили рядом с нами и завораживали моё внимание своей красотой и важностью. Во-вторых, в прошлом году я взял в библиотеке книгу Николая Носова и прочитал рассказ «Весёлая семейка», где главные герои выводили цыплят в домашних условиях. Я тоже захотел попробовать, тем более что бытовой инкубатор есть в доме у моей бабушки.

Мы предположили, что при создании необходимых условий в инкубаторе, возможен вывод птенцов без мамы-утки и мамы-гусыни.

Таким образом, целью нашей работы стало: определение условий, необходимых для выведения птенцов (гусят и утят) в бытовом инкубаторе.

Для выполнения поставленной цели нам необходимо было решить следующие задачи:

Подобрать и изучить литературу по заданной теме.

Изучить биологические термины и составить словарик.

Обрести навыки работы с оборудованием (инкубатором, овоскопом).

Определить условия, необходимые для выведения гусят и утят в домашних условиях.

Вести наблюдение за ходом инкубации.

Проанализировать результаты инкубации.

Сформулировать рекомендации для юных орнитологов.

Объект изучения: гусиное и утиное яйцо, птенец.

Предмет изучения: процесс инкубации яиц гусей и уток.

Планируемый результат: вывод гусят и утят.

Длительность исследования: апрель-май 2013 года.

Методы исследования: теоретический, практический, статистический, наглядный (сбор фотоматериалов), наблюдение.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что дети часто не знают, как заботиться и ухаживать за домашним хозяйством. Разнообразные компьютерные игры, виртуальные интересы не дают современному ребёнку достаточного времени общения с живой природой. К тому же, не все продукты в магазинах натуральны, вследствие чего, в пищу могут попасть недоброкачественные, и даже опасные продукты. Продукты, произведенные в личном подсобном хозяйстве, решают эту проблему.

Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, что работу можно использовать в школьном курсе «Окружающий мир».

1. Теоретическая часть

Для успешной работы над данной темой мы подобрали и изучили научную литературу, чтобы определить условия, необходимые для выведения гусят и утят в домашних условиях. Основными источниками информации для нас стали научная литература и Интернет.

1.1. История одомашнивания гусей и уток.

Из девяти тысяч видов диких птиц человеку удалось одомашнить всего несколько видов. В первую очередь люди приручали тех птиц, на которых охотились.

Одними из первых одомашненных птиц стали гуси. Их одомашнили три тысячи лет назад. Все породы домашних гусей происходят от дикого серого гуся. Только домашние китайские гуси происходят от дикого гуся - сухоноса. Гуси считаются самой умной, благородной и преданной домашней птицей. Они – птицы стадные, держатся группами. Гуси – долгожители среди домашней птицы. Они – прекрасные сторожа. Слух у них лучше, чем у собак, они реагируют на малейший шорох и гоготом предупреждают хозяина о приходе кого-либо. Гуси – крупные птицы. На Русь они попали из Германии в 17 веке, и стали национальным русским блюдом и русской птицей. Пород русских гусей появилось почти в два раза больше, чем европейских.

Родоначальником современных уток является кряковая дикая утка. Ее одомашнивание проходило в разное время и территориально в разных местах. Римский сельскохозяйственный ученый Колумелла (4 век н.э.) рекомендовал брать яйца диких уток и подкладывать их под курицу-наседку, что тем самым и свидетельствует о процессе одомашнивания. В Китае приручение диких уток началось немного раньше, именно там впервые применили своеобразную инкубацию утиных яиц (их закладывали в корзины с подогретой мякиной и ставили их одна на другую в отапливаемых помещениях). Бородавчатая утка была одомашнена еще индейцами, которая в последствие была привезена в Европу. С тех времен было выведено множество пород домашних уток. Самыми распространенными в частных хозяйствах в итоге стали кряковые и серые украинские утки, но в последнее время все стремительнее набирают популярность декоративные породы (хохлатая утка, индийский бегунок).

Итак, думаю, можно с уверенностью сказать, что на подворье утка и гусь всегда были и будут любимой птицей.

1.2. Особенности размножения птиц.

Гуси и утки размножаются путём выведения цыплят из яиц. Яйцо имеет сложное строение. В центре яйца расположен желток, на поверхности которого находится зародыш будущего птенца (см. Схему.1).

Схема 1

Зародыш птицы развивается вне материнского организма. Внешней средой для него является содержимое яйца. Яйцо имеет прочную скорлупу, предохраняющую содержимое от механических воздействий и вместе с подскорлупными оболочками (аллантоис, амнион и др.) от быстрого высыхания (см. Схему.2).

Схема 2

Скорлупа и подскорлупные оболочки проницаемы для газов и водяных паров, так как она пронизана мельчайшими дырочками - порами. Белок обладает сильными бактерицидными свойствами и защищает зародыш от микроорганизмов и плесени. Яйцо содержит необходимые для жизни зародыша вещества и достаточные запасы воды. Извне в яйцо поступает только кислород. Основным источником энергии является жир.

Таким образом, если яйцо поместить в тепло, например, под гусыню, утку или в инкубатор, то зародыш разовьётся в крохотного птенца. Проклюнув скорлупу, он выберется из яйца.

1.3. Развитие яйца в инкубаторе.

Развитие зародыша в инкубаторе при благоприятном режиме характеризуется определенной периодичностью:

- В первый период инкубации (первые 5 - 6 дней) закладываются все ткани и органы, железы внутренней секреции, формируется тело зародыша, определяется пол и образуются эмбриональные оболочки (желточный мешок, амнион, аллантоис), через которые происходит питание и дыхание эмбриона в течение всей инкубации. Обмен веществ очень интенсивный. Особенности режима инкубации в это время - усиленное обогревание яиц (в рабочих пределах температуры) и предотвращение излишнего испарения влаги.

- Во второй период инкубации (до 15 - 16 дней) происходит замыкание аллантоиса: он покрывает все содержимое яйца. Рост и развитие эмбриона в этот период зависят от интенсивности поступления к зародышу питательных веществ желтка, белка и скорлупы. Основным приемом, содействующим отдаче питательных веществ зародышу, является удаление (путем испарения) из аллантоиса излишков воды, образующихся в результате выделения продуктов обмена веществ. Уменьшение испарения воды из аллантоиса задерживает приток питательных веществ к зародышу и затрудняет выделение продуктов обмена веществ. Последствия замедления обмена веществ после замыкания аллантоиса особенно сильно сказываются в период вывода, вызывая большую смертность зародышей ("задохлики").

- Третий период - последние дни инкубации. Зародыш должен полностью использовать белок и максимальное количество желтка. При нормальном развитии у зародыша в эти дни начинает проявляться способность к некоторой химической регуляции обмена веществ; при усилении обогревания яиц обмен веществ и теплопродукция уменьшаются, а при уменьшении обогревания обмен веществ и теплопродукция усиливаются. Поэтому основное требование к режиму в последние дни инкубации – обеспечение достаточной теплоотдачи яйцом.

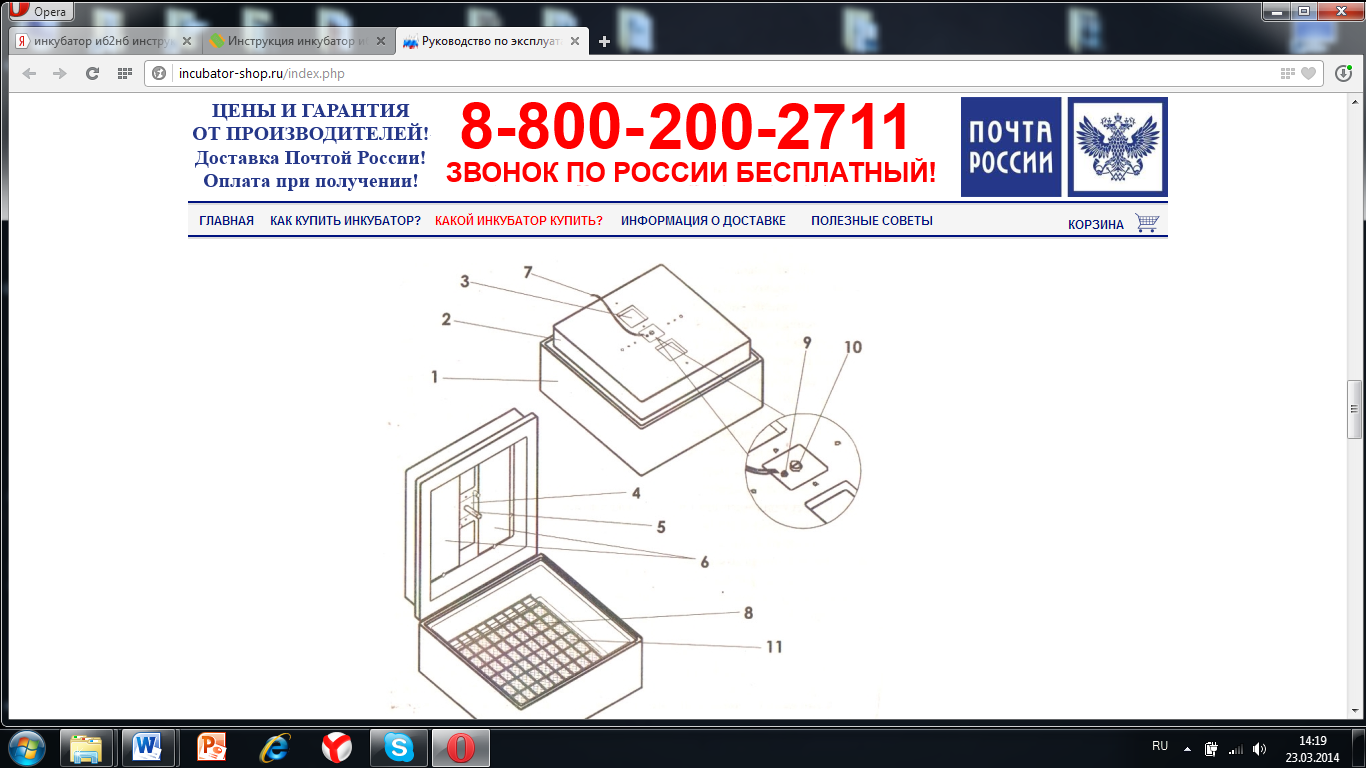

1.4. Устройство инкубатора.

Инкубатор (от лат. incubi, здесь – высиживание птенцов) – аппарат, предназначенный для искусственного выведения птенцов. Инкубатор появился вследствие необходимости выживания большого количества яиц. Процесс инкубации равен естественному высиживанию яиц.

Устройство инкубатора – это сложный механизм. Но инкубаторы разных типов имеют схожее строение:

Корпус – это теплоизоляционная камера, в которой располагаются яйца. Двери инкубатора плотно закрываются, что также способствует теплоизоляции камеры.

Лотки. Состоят из бортика (бортовой рамки) и дна. Лотки должны быть устроены так, чтобы потоки воздуха доходили до всех яиц, омывали их, не встречали на своем пути никаких препятствий.

Поворотные устройства. На протяжении всего процесса инкубации яйца необходимо периодически поворачивать.

Система электрообогрева. Получая информацию от регулятора температуры, электронагреватели начинают свою работу.

Система охлаждения. Начиная со второй половины периода инкубации, яйца выделяют большое количество тепла, поэтому в этот период их необходимо охлаждать. Зачастую, в инкубаторах преобладают воздушно-водяные или воздушные системы охлаждения.

Система увлажнения яиц. Самой простой системой увлажнения яиц в инкубаторе является установка емкости (лоток, противень) с водой там, где проходит поток воздуха.

Системы вентиляции. Позволяет поглощать углекислый газ, выделяющийся на протяжении инкубации, добавлять кислород.

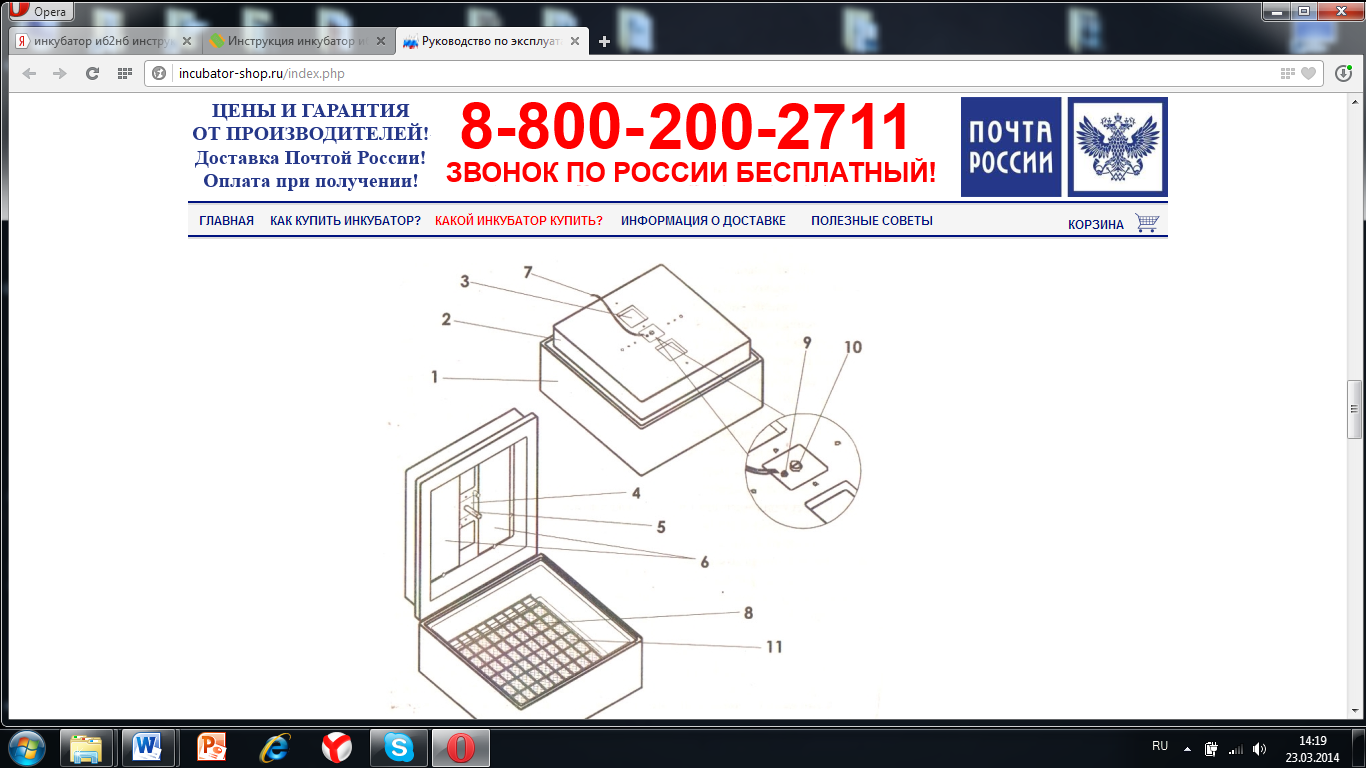

Устройство инкубатора,

использованного в нашей работе

1– корпус, 2 – крышка, 3 – смотровые окна, 4 – терморегулятор,5 – термодатчик, 6 – нагреватели, 7 – шнур сетевой, 8 – решётка, 9 – индикатор, 10 – ручка регулятора температуры, 11 – устройство поворота.

Инкубатор нужно установить в просторном и хорошо проветриваемом помещении, в котором нет сквозняков и резких перепадов температуры. Корпус инкубатора надо разместить так, чтобы прямые солнечные лучи на него не падали. Перед закладкой яиц инкубатор следует прогонять вхолостую в течение 1 суток (или больше), наблюдая за показаниями термометра.

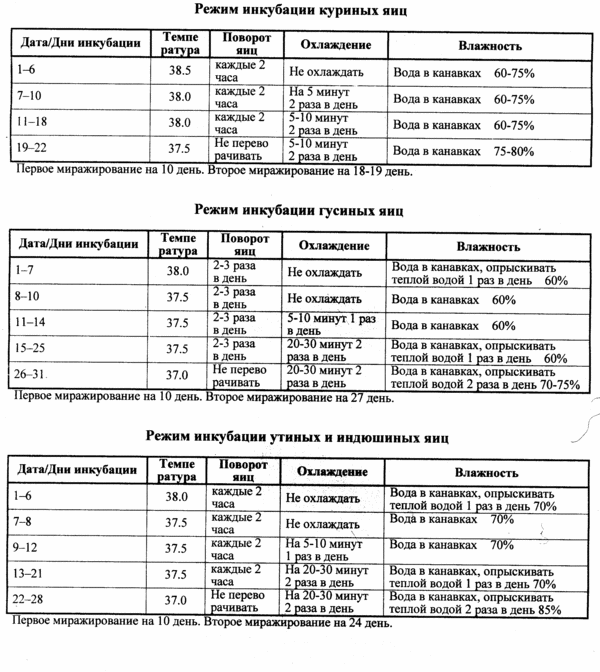

Для получения молодняка необходимы следующие условия:

Нормальная температура для развития зародышей утят и гусят в пределах 37,5ᵒ С – 38ᵒ С. Оптимальной считается 37,7ᵒ С. К окончанию выклева температуру снижают до 37ᵒ С.

Относительная влажность воздуха 60-80 %. Для этого необходимо налить кипячёную воду в углубления на дне корпуса, а также опрыскивать яйца при помощи распылителя. Для опрыскивания яиц используйте только кипячёную или дистиллированную воду, так как в обычной воде содержится много солей, которые после испарения остаются на скорлупе, забивают поры, мешая газообмену.

Также яйца необходимо переворачивать через равные промежутки времени. Начиная с 26 дня инкубации для гусиных яиц и с 22 – для утиных, яйца уже не переворачивают, иначе возможны смещения и травмы, которые приводят к гибели и уродствам птенцов.

Кроме этого, необходима вентиляция для поддержания нормального содержания кислорода внутри инкубатора. Несоблюдение этого требования может привести к появлению большого числа задохликов.

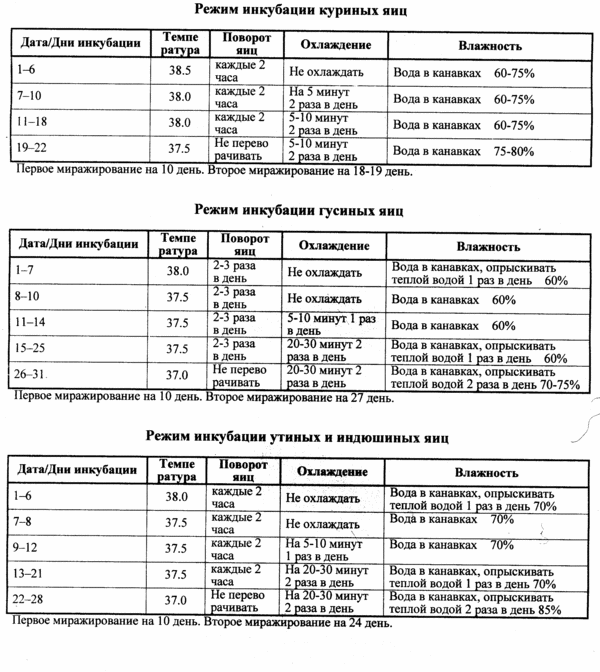

Продолжительность инкубации яиц разных видов птиц своя и зависит от породы: утиных 26 – 28 дней, гусиных 29 – 31 день (см. Таблицу 1 и 2).

Таблица 1

Таблица 2

1.5. Отбор и хранение яиц для инкубации.

Инкубация в птицеводстве (от лат. Incubatio – высиживание яиц) – искусственное выведение птенцов в инкубаторе. Инкубация возникла несколько тысячелетий тому назад в южных странах. В Европе и США стала применяться со второй половины XIX в., а широкое распространение получила только с 20-х годов XX в. и является основным способом размножения сельскохозяйственной птицы.

Перед инкубацией проводят отбор яиц, удаляют только явный брак: двужелтковые; уродливые (резко неправильной формы); с поврежденной, шероховатой тонкой скорлупой и с большим количеством известковых наростов на ней; с подвижной воздушной камерой; с желтком, опущенным в острый конец яйца или приставшим к скорлупе, с кровяными или другими включениями.

Нельзя закладывать в инкубатор яйца, приобретенные в магазине, так как там продают яйца, полученные от кур не родительского, а промышленного стада, то есть они не оплодотворенные.

После снесения в яйце постепенно происходят необратимые изменения, ведущие к снижению выводимости: белок разжижается, вода из него переходит в желток и др. Чтобы замедлить эти изменения, яйца до инкубации хранят в помещениях с хорошей вентиляцией при температуре +10…150С. Утиные яйца нужно хранить в наклонном или вертикальном положении, острым концом вниз. Гусиные – горизонтально, поворачивая их один раз в день на 900 (на четверть яйца).

В первые дни хранения старение яйца идет медленно, но далее быстро нарастает и процент выводимости птенцов резко снижается (см. Таблицу 3).

| Таблица 3 Продолжительность хранения | Выводимость яиц, % |

| утиных | гусиных |

| 5 дней | 85.7 | 79.8 |

| 10 дней | 80.0 | 72.7 |

| 15 дней | 73.5 | 53.7 |

| 20 дней | 47.2 | 32.5 |

| 25 дней | 6.0 | - |

Без ущерба для качества, яйца можно хранить после снесения не более 8 дней – утиные; 10 дней – гусиные, затем их необходимо заложить в инкубатор.

1.6. Просвечивание гусиных и утиных яиц.

После закладки яиц в инкубатор нужно периодически проверять, появились ли внутри эмбрионы (зародыши) и как они развиваются. Сроки просмотра для различных видов птицы разные (см. Таблицу 4).

Таблица 4

Рекомендуемые сроки просмотра яиц на овоскопе (сут.)

| Виды птицы | Овоскопия |

| 1-я

| 2-я | 3-я |

| Утки | 7,5-8,0 | 12,5-13,0

| 24,5-25,0 |

| Гуси | 9,0-9,5 | 14,5-15,0

| 27,5-28,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

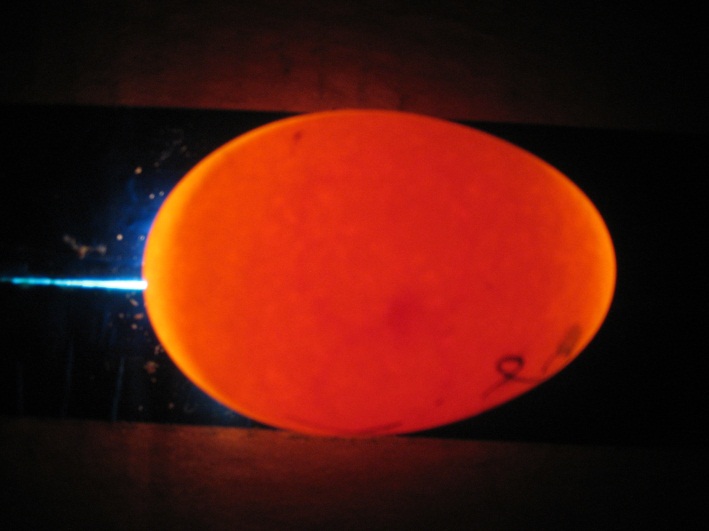

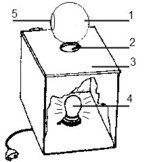

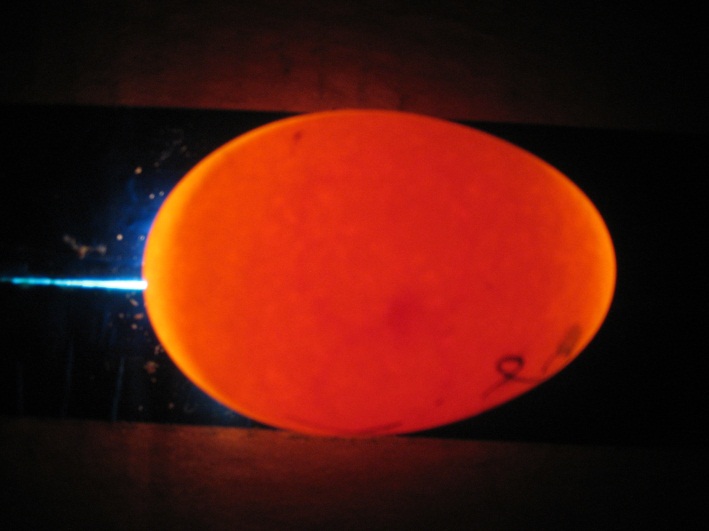

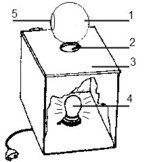

Эту процедуру можно выполнить при помощи простейшего овоскопа для яиц, который можно сделать своими руками в домашних условиях. Овоскоп (от лат. ovum (овум) — «яйцо» и греч. σκοπεῖν (скопеин) — «рассматривать, смотреть») — прибор для определения качества яиц путём их просвечивания.

Устройство простейшего овоскопа для яиц,

использованного в нашей работе

1-Яйцо. 2-Отверстие. 3-Корпус. 4- Лампочка (75-95 Ватт)

Отверстие в овоскопе делают такое, чтобы яйцо не проваливалось внутрь. Положенное яйцо при включенной лампочке будет хорошо просвечиваться. Зародыш просматривается в виде темного пятна, а неоплодотворенное яйцо будет прозрачным.

При помощи овоскопа также проверяют свежесть яйца и пригодность его к закладке в инкубатор. В свежем яйце воздушная камера (№5) (см. схему выше) едва заметна при просвечивании на овоскопе. Чем дольше хранится яйцо, тем воздушная камера становится больше и заметнее при овоскопировании.

Первый осмотр позволяет увидеть начало развития зародыша. При нормальном развитии видна хорошо развитая кровеносная система, а зародыш еще практически не виден, так как он глубоко погружен в желток. При отставании в развитии зародыш лежит под скорлупой, кровеносная система слабо развита и бледна.

При первом просмотре из инкубатора удаляют яйца неоплодотворенные и с зародышами, погибшими в первые дни инкубации (яйца с кровяными кольцами на желтке). Если есть сомнения, то лучше оставить их до второго осмотра.

Второй просмотр позволяет точно и окончательно определить неоплодотворённые яйца. При просвечивании яиц аллантоис должен сомкнуться в остром конце яйца, покрыв всё его содержимое. Иногда между его краями имеется очень небольшое расстояние, которое вскоре закрывается. Зародыш крупный, тёмный.

Если зародыш отстаёт в развитии, то задерживается и рост аллантоиса; около острого конца яйца видна граница окрашенного в розовый цвет аллантоиса, а в остром конце яйца просвечивается светлый белок; зародыш мал.

Если зародыш погиб, то появляется кровяное кольцо или кровяная извилина. Такое яйцо удаляется.

При третьем просмотре в яйцах с хорошо развитыми зародышами острый конец яйца должен быть темным, что говорит о полном использовании белка. Граница воздушной камеры извилистая и подвижная, шея зародыша выпячивается в воздушную камеру. В ней можно увидеть подвижную тень или клюв.

При отсталом развитии яйцо просвечивается как в остром конце, так и около воздушной камеры; зародыш мал и не выпячивает своей шеи в воздушную камеру. Воздушная камера обычно небольшая.

Если содержимое яйца с просветами или переливается, то зародыш погиб.

Вывод гусят и утят считается хорошим, если смертность зародышей не превышает на ранних стадиях 3-5%, позднее – 6-7% от количества заложенных яиц.

2. Основная часть

2.1. Методика исследования

Для выведения птенцов в бытовом инкубаторе, необходимо было изучить условия выведения и следовать методике исследования:

Установка инкубатора.

Отбор яиц для инкубации и их маркировка.

Создание условий для выведения молодняка:

Температура 37,5ᵒ С - 38ᵒС (к окончанию выклева температуру снизить до 37ᵒ С.

Налить кипячёную воду в углубления на дне корпуса инкубатора, а также опрыскивать яйца при помощи распылителя. Для опрыскивания яиц использовать только кипячёную или дистиллированную воду.

Переворачивать яйца утят с 1 по 21 день инкубации, гусят — с 1 по 25 день по 4 раза в день, согласно маркировке.

Проветривать ежедневно.

Проведение биологического контроля (овоскопирование) на 8,13,25 день инкубации (утиные), на 9,15,27 (гусиные).

Ведение таблицы и дневника наблюдений. В результате наблюдений оценить:

Оплодотворённость.

Наличие воздушного мешка.

Наличие кровеносной системы.

Гибель зародыша.

Задержку развития.

Формулировка выводов по результатам наблюдений и исследованиям:

Продолжительность инкубации.

Определение сроков появления первого и последнего птенца.

Определение процента выведения жизнеспособных птенцов.

2.2. Дневник наблюдений.

Выведение гусят и утят в инкубаторе – дело хлопотное и сложное, я понял это ещё из рассказа Н. Носова «Весёлая семейка», который незадолго до этого прочитал. Но мы справились, и вот что из этого вышло.

Начали мы с того, что занесли домой инкубатор, нашли для него оптимальное место, протёрли влажной губкой и изучили руководство по его эксплуатации. Затем, папа помог настроить мне нужную температуру в инкубаторе. Во время подстройки мы применяли медицинский термометр, потом заменили его на уличный. Налили кипячёную воду в углубления на дне корпуса. Перед закладкой яиц наш инкубатор проработал вхолостую в течение 1 суток, а мы наблюдали за показаниями термометра.

20 апреля 2013 г. Мы узнали, что не следует класть в инкубатор одновременно яйца водоплавающей птицы и курей, так как у них разные режимы инкубации (водоплавающей птице нужна меньше температура, так как яйца выделяют больше тепла, а время охлаждения требуется больше, чем цыплятам), поэтому заложили в инкубатор только яйца гусят (16 штук) и утят (11 штук), которые до этого хранились 8 дней в отдельном ящичке.

Перед закладкой мы осмотрели скорлупу яиц. Все яйца имели ровную, гладкую поверхность без повреждений. Некоторые яйца были грязноватые, но мы знали, что ни в коем случае их нельзя мыть перед инкубацией, поскольку при этом повреждается надскорлупная плёнка, обладающая бактерицидными свойствами.

Мы установили первоначальную температуру в инкубаторе 38 ᵒ С. Влажность воздуха на протяжении всего времени не измерялась из-за отсутствия необходимого термометра (только по окончании инкубации мы узнали, что существует методика измерения влажности по увлажнённому термометру (см. Приложение 3). Перед закладкой яиц мы их пронумеровали и сделали разметку. Яйцо разделили на две половины, которые пометили X и O (см. Приложение 5, фото 1 –4).

21 апреля 2013 г. Со второго дня инкубации яйца начали переворачивать 4 раза в день, начиная с 800 часов утра и далее через каждые 5 часов (в 1300, 1800, 2200). Ночью яйца не переворачивали (см. Приложение 5, фото 5).

26 апреля 2013 г. На 7 й день инкубации в нашем доме отключили электроэнергию. Чтобы поддерживать температуру в инкубаторе, нам пришлось наливать в бутылки горячую воду и помещать их внутрь инкубатора. Корпус инкубатора мы прикрыли одеялом. Таким образом мы поддерживали температуру в течение 3 часов.

28 апреля 2013 г. На девятый день инкубации мы изготовили в домашних условиях овоскоп из картонной коробки. Во время осмотра овоскоп установили поверх лампы. Просматривали яйца в тёмное время суток при выключенном свете (см. Приложение 5, фото 7).

Первое просвечивание показало, что у 1 яйца (гусиного) отсутствует воздушный мешок, который должен находиться в тупом конце яйца. У другого гусиного яйца воздушный мешок обнаружили в остром конце яйца (но его мы не стали сразу отбраковывать). У остальных яиц было выявлено наличие воздушной камеры. Хорошо развита кровеносная система у 14 яиц, слабо развита – у 3 яиц. У 8 гусиных яиц и у 1 утиного яйца кровеносная система отсутствовала, они на просвет полностью светлые (эти неоплодотворённые яйца мы сразу убрали из инкубатора). У 1 утиного яйца обнаружили задержку развития, в нём отчётливо видна тёмная точка. Мы предположили, что это либо кровавое пятно, либо зародыш не погружён в желток и расположен близко к скорлупе. Так как мы ещё начинающие и малоопытные в этом вопросе, то решили оставить яйца со слабо развитой кровеносной системой (с задержкой развития) до следующего осмотра. В инкубаторе осталось лежать 18 яиц (10 утин., 8 гусин.). Все данные занесли в таблицу (см. Приложение 1, табл. 1; Приложение 5, фото 8 –13).

29 апреля 2013 г. С 10го дня инкубации начали охлаждать яйца 1 раз в день по 5-10 минут.

2 мая 2013 г. Второй осмотр провели на 13й день инкубации, который показал, что при просвечивании у 14 яиц (9 утин., 5 гусин.) хорошо просматривается крупный темный зародыш, аллантоис выстилает всю скорлупу внутри яйца. У 3 гусиных яиц наблюдается задержка развития (зародыш мал, в остром конце яйца просвечивается светлый белок). Одно утиное яйцо было с предположительно умершим зародышем, т.к. развитие зародыша остановилось (см. Приложение 1 , табл. 1; Приложение 5, фото 14,15).

3 мая 2013 г. С 14го дня инкубации стали охлаждать яйца 2 раза в день по 20-30 минут. Начали опрыскивать яйца 1 раз в день кипячёной водой из распылителя (см. Приложение 5 – фото 6).

11 мая 2013 г. На 22й день инкубации яйца уток перестали переворачивать. Начали опрыскивать яйца 2 раза в день.

15 мая 2013 г. Услышали первый писк (на 26й день инкубации). Яйца гусей также перестали переворачивать.

16 мая 2013 г. Третий осмотр прошёл на 27й день инкубации. Осмотр показал, что из 14 яиц (9 утин., 5 гусин.) предполагается вылупление птенцов (зародыш жив, развивается нормально, видны его очертания (клюв), он занимает почти всё яйцо) (см. Приложение 5 – фото 16). У 3 яиц по-прежнему наблюдается задержка развития (эмбрион жив, но на остром конце яйца имеется светлое прозрачное пятно). В 1 утином яйце предположительно погибший зародыш кажется при просвечивании темной бесформенной неподвижной массой (замерший) (см. Приложение 1, табл. 1).

Появились первые наклёвы (у 3х утиных яиц). Мы с нетерпением ждали вывода утят (см. Приложение 5 – фото 17,18).

17 мая 2013 г. На свет родились три здоровеньких утёнка. Появились вторые наклёвы (у 10 яиц) (см. Приложение 5 – фото 19 – 22).

18 мая 2013 г. Вылупились ещё 6 здоровеньких утёнка. Появились третьи наклёвы (у 2х гусиных яиц).

19 мая 2013 г. Вылупилось 6 гусят. Позже, гусёнок, отстававший в развитии, умер (он родился с увеличенным и недоразвитым пупком). Остальные 2 гусёнка, отстававшие в развитии, не смогли проклюнуться (задохлики). Итак, у нас всего 14 птенцов (5 – гусят и 9 – утят) (см. Приложение 1, табл. 1; Приложение 5, фото 23 - 28).

26 мая 2013 г. Впервые вынесли птенцов на улицу (см. Приложение 5, фото 29 - 34).

2.3. Выводы и результаты исследования.

Итак, теперь можно подвести итог инкубации.

Из 27 яиц:

1 – зародыш погиб в середине инкубации (замерший).

1 – птенец погиб в первые часы после вылупления (отставание в

развитии).

2 – задохлика (не смогли проклюнуться).

9 – неоплодотворённые яйца.

14 – жизнеспособные птенцы (9 утят, 5 гусят).

Данные таблиц (см. Приложение 1, табл. 1-2) свидетельствуют о том, что эти 14 яиц были оплодотворены, у них имелась воздушная камера, развитая кровеносная система и не наблюдалась задержка развития.

Начало вывода и появление первого птенца: в начале 28го дня инкубации.

Массовый вывод птенцов: на 29й – 30й день инкубации.

Продолжительность инкубации: 30 дней.

Время выклева от первого до последнего птенца 33 часа (у утиных яиц), 19 часов (у гусиных яиц). Следовательно, такой вывод птенцов можно назвать дружным, это говорит о том, что нами были созданы и соблюдены все условия, необходимые для инкубации.

Смертность зародышей превысила установленные нормы:

При 1 осмотре (на 9 день) – 33% (неоплодотворённые яйца, кровяные кольца).

При 2 осмотре (на 13 день) – 5,5% (замершие).

При выводе – 12% (задохлики).

Анализируя полученные результаты, мы так определили для себя причины неудач:

Мы не просмотрели яйца через овоскоп непосредственно перед закладкой в инкубатор, так как ещё были недостаточно опытны. А это позволило бы сразу обнаружить некоторые внешние и внутренние дефекты яйца.

На 7й день инкубации отключили электроэнергию на 3 часа, что могло сказаться на гибели одного эмбриона.

При первом овоскопировании (на 9 день инкубации) было обнаружено много неоплодотворённых гусиных яиц. Это мы связываем, прежде всего, с тем, что родительская пара (гусак и гусыня) слишком молоды, и в их рационе, вероятно, не было достаточно витаминов.

В изученной нами литературе сказано, что нарушение витаминного питания может также привести к тому, что зародыш развивается слабо, и для выхода на белый свет у него не остаётся сил. Он погибает, так и не пробив скорлупу (задохлик). Затрудненный вывод может быть также связан с нарушением влажности воздуха при инкубации, поэтому за ней также необходимо было пристально следить с помощью влажного термометра (мы же влажность не измеряли вообще). Всем этим, скорее всего, и объясняется гибель 2х зародышей на последней стадии инкубации.

Анализ ошибок исследования помог сформулировать мне рекомендации для будущих орнитологов (см. Приложение 2).

Заключение.

Считаем, что наша гипотеза подтвердилась, так как мне и моей семье удалось создать необходимые условия в инкубаторе и вывести птенцов без мамы-утки и мамы-гусыни.

Для этого мы изучили научную литературу, познакомились с биологическими терминами, составили словарь терминов (см. Приложение 4), вели наблюдение за объектом и сформулировали выводы.

В будущем мы планируем продолжить свою исследовательскую деятельность в двух направлениях:

Во-первых, можно проследить, как будут расти, развиваться, давать новое потомство птенцы, выведенные в бытовом инкубаторе.

Во-вторых, можно попробовать вывести яйца других домашних птиц (например, индюков).

Работа над исследованием научила меня находить в Интернете и отбирать необходимую мне информацию, правильно вести наблюдение, а также анализировать полученные результаты. Кроме этого, проведение эксперимента по выведению птенцов в домашних условиях способствовало развитию таких личностных качеств, как ответственность (ведь яйца необходимо было переворачивать каждые 5 часов), умение доводить начатое дело до конца. Все вышеуказанные умения помогут успешно учиться и пригодятся мне в будущем.

Список литературы

Бессарабов Б.Ф. Инкубация яиц с основами эмбриологии сельскохозяйственной птицы. – М.: КолосС, 2006. – 239 с.

Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б. Птицеводство. – М.: КолосС, 2007. – 415с.

Рахманов А. Инкубация яиц сельскохозяйственных птиц в личном хозяйстве. Руководство для птицеводов. – М.: Аквариум, 2010. – 93 с.

Толковый словарь русского языка / Сост. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. – М.: Азбуковник, 1999 г.

http://school.bakai.ru/?id=biofn011405

http://agrarnyisector.ru/category/pticevodstvo

http://www.ya-fermer.ru/content/ptitsevodstvo

http://sp007.ru/company/library/gusevodstvo/inkubaciya-gusinyh-yaic

http://web-fermer.ru/publ/pticevodstvo/utki/razvedenie_utok/15-1-0-63

http://pticevod-msk.ru/pticevod023.html

http://derevenskiyportal.ru/vyivedenie-gusyat-v-inkubatore/

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица 1. Оценка развития и жизнеспособности яиц

| Марки-ровка яиц | 1 осмотр на 9-й день инкубации | 2 осмотр на 13-й день инкубации | 3 осмотр на 27-й день инкубации | Появление первого наклёва. 27-й день инкубации | Появление первого птенца. 28-й день инкубации | Появление второго наклёва. 28-й день инкубации | Появление второго птенца. 29-й день инкубации | Появление третьего наклёва. 29-й день инкубации | Появление третьего птенца. 30-й день инкубации |

| Утиные яйца | 1 |

|

|

|

|

| 21:00 | 18:30 |

|

|

| 2 |

|

|

|

|

| 13:30 | 14:30 |

|

|

| 3 |

|

|

|

|

| 13:30 | 11:30 |

|

|

| 4 |

|

|

|

|

| 13:30 | 07:00 |

|

|

| 5 |

|

|

| 15:00 | 10:30 |

|

|

|

|

| 6 |

|

| — | — | — | — | — | — | — |

| 7 |  — —

| — | — | — | — | — | — | — | — |

| 8 |

|

|

| 15:00 | 10:40 |

|

|

|

|

| 9 |

|

|

| 15:00 | 12:30 |

|

|

|

|

| 10 |

|

|

|

|

| 21:00 | 18:30 |

|

|

| 11 |

|

|

|

|

| 21:00 | 19:40 |

|

|

| Гусиные яйца | 12 |

|

|

|

|

| 17:00 |

|

| 19:00 22:50 умер |

| 13 |

|

|

|

|

| 21:00 |

|

| 08:00 |

| 14 |  — —

| — | — | — | — | — | — | — | — |

| 15 |  — —

| — | — | — | — | — | — | — | — |

| 16 |

|

|

|

|

|

|

| 12:00 | 03:00 |

| 17 |  — —

| — | — | — | — | — | — | — | — |

| 18 |  — —

| — | — | — | — | — | — | — | — |

| 19 |

|

|

|

|

| 17:00 |

|

| 03:00 |

| 20 |

|

|

|

|

| 17:00 |

|

| 11:00 |

| 21 |  — —

| — | — | — | — | — | — | — | — |

| 22 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 23 |

|

|

|

|

|

|

| 12:00 | 16:10 |

| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 25 |  — —

| — | — | — | — | — | — | — | — |

| 26 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 27 |  — —

| — | — | — | — | — | — | — | — |

Условные обозначения:

- оплодотворённость - гибель зародыша

- кровеносная система - задержка развития

- кровеносная система - задержка развития

- воздушный мешок - не смог проклюнуться

- воздушный мешок - не смог проклюнуться

- тень плодных оболочек, эмбрион - живой зародыш

- тень плодных оболочек, эмбрион - живой зародыш

Таблица 2.

| Результаты 1 осмотра | Наличие воздушного мешка – 26 яиц; Отсутствует воздушный мешок у 1 яйца. У 1 яйца воздушный мешок смещён в острый конец. Хорошо развита кровеносная система у 14 яиц, слабо развита – у 3 яиц. У 9 яиц кровеносная система отсутствует. Оплодотворены - 17 яиц.

|

| Результаты 2 осмотра | Развитие соответствует норме – 14 яиц. Задержка развития – 3 яйца. Гибель зародыша – 1 яйцо.

|

| Результаты 3 осмотра | Развитие соответствует норме – 14 яиц. С задержкой развития – 3 яйца.

|

|

| Время от первого наклёва до вылупления – 19-20 часов.

|

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Рекомендации для юных орнитологов

Дорогие ребята! Если вы, как и я, заинтересовались выведением птенцов в домашних условиях, то вам помогут следующие правила:

Правило 1. Правильно отобрать яйца пригодные для инкубации. Яйца должны иметь правильную форму, чистую, гладкую скорлупу без пятнистых наростов. Срок хранения яиц должен быть не более 10 дней, температура хранения – не ниже 10ᵒ С. Обязательно необходимо проверить яйца на овоскопе. Воздушная камера должна располагаться в тупой части яйца и иметь округлую форму и средний размер. Желток таких яиц должен иметь розовый или ярко-жёлтый цвет, а также занимать центральное место в яйце.

Правило 2. Правильная установка инкубатора. Инкубатор нужно установить в просторном и хорошо проветриваемом помещении, в котором нет сквозняков и резких перепадов температуры. Перед закладкой яиц в инкубаторе нужно установить необходимую температуру.

Правило 3. Поддерживать необходимую температуру для развития зародышей в пределах 37,5ᵒ-38ᵒ С.

Правило 4. Поддерживать необходимую влажность воздуха для утиных и гусиных яиц до 70-80% (для куриных – 50-55%). Для этого необходимо налить тёплую воду в углубления на дне корпуса, а также опрыскивать яйца при помощи распылителя. Для опрыскивания яиц используйте только кипячёную (или дистиллированную) воду.

Правило 5. Переворачивайте яйца через равные промежутки времени, три или пять раз в день с интервалом между переворотами не более 8 часов. При этом нельзя допускать переохлаждения яиц.

Правило 6. Внутри инкубатора необходима вентиляция для поддержания нормального содержания кислорода в воздухе.

Правило 7. В течение всего периода инкубации необходимо проводить оценку развития зародышей. Основным практическим приёмом контроля за живыми зародышами является просвечивание яиц с помощью овоскопа.

Надеюсь, что данные рекомендации помогут вам избежать тех ошибок, которые были допущены нами в ходе работы, и вы получите хороший вывод молодняка. Удачи вам!

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Методика определения влажности

1. Убедитесь, что инкубатор в рабочем состоянии и поддерживает заданную температуру. Приготовьте два термометра. У одного термометра оберните резервуар с измерительной жидкостью небольшим слоем ваты или двумя-тремя слоями хлопчатобумажной ткани. Намочите обернутую часть в чистой, кипяченой и отстоявшейся воде и удалите лишнюю воду с ткани.

2. Отключите инкубатор. Поместите оба термометра в инкубатор на одном уровне, вблизи друг от друга. Закройте крышку инкубатора. Подключите инкубатор к сети.

3. Не ранее, чем через 15 минут, но до момента высыхания ткани, определите температуру на обоих термометрах. Используя психрометрическую таблицу, определите влажность в инкубаторе.

4. При каждом новом измерении влажности используйте свежий лоскут ткани и свежую воду.

|

Температура по сухому термометру, °С | Температура по увлажнённому термометру, °С |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

|

Влажность, % |

| 36 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 86 |

| 36,5 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 83 |

| 37 | 35 | 40 | 44 | 49 | 54 | 58 | 63 | 68 | 74 | 83 |

| 37,5 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 |

| 38 | 32 | 36 | 41 | 45 | 50 | 54 | 59 | 64 | 68 | 74 |

| 38,5 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 | 57 | 61 | 66 | 71 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Словарь терминов

АЛЛАНТОИС (от греч. allantoeides – колбасовидный) – одна из зародышевых оболочек пресмыкающихся, птиц и млекопитающих; орган дыхания и место для скопления продуктов выделения у зародышей.

АМНИОН (греч. amnion) – одна из зародышевых оболочек у пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Образует полость, заполненную жидкостью, предохраняющей зародыш от механических повреждений и обеспечивающей водную среду для его развития. Сходная оболочка есть и у некоторых беспозвоночных (напр., насекомых).

БЕЛОК – прозрачная часть яйца.

ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ вода – очищенная от примесей вода.

ЖЕЛТОК (дейтоплазма) – питательные вещества (липиды, белки и др.), содержащиеся в яйцеклетке животных и человека в виде гранул, которые иногда сливаются в сплошную желточную массу.

ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ цыплята – цыплята, способные самостоятельно существовать и развиваться, приспособленные к жизни.

ЗАРОДЫШ – у человека и животных, а также у высших семенных растений: организм на ранней ступени развития, живущий за счёт материнского организма либо питательных веществ в яйцеклетке.

ЗАДОХЛИК – птенец, который полностью сформировался, но не смог самостоятельно проклюнуться.

ИНКУБАТОР – аппарат для искусственного выведения птенцов домашних птиц.

ИНКУБАЦИЯ – искусственное выведение птенцов в инкубаторе.

ОВОСКОП – прибор, с помощью которого можно провести наблюдение и оценить развитие и жизнеспособность зародышей.

ОРНИТОЛОГИЯ – раздел зоологии, изучающий птиц. Орнитолог - ученый, специалист по орнитологии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Подготовка и закладка яиц в инкубатор

фото 1. Хранение яиц перед закладкой фото 2. Инкубатор.

в инкубатор.

фото 3,4. Маркировка яиц перед закладкой в инкубатор.

фото 5. Переворачивание яиц. фото 6. Опрыскивание яиц.

фото 7. Овоскоп.

Первое овоскопирование яиц

фото 8,9. Первый осмотр яиц на овоскопе.

фото 10, 11. Яйцо с хорошо развитым зародышем и кровеносной системой.

фото 12. Желток фото 13. Яйцо с увеличенным зародышевым

неоплодотворенного яйца. диском (бластодиск неправильной формы).

Второе овоскопирование яиц

фото 14, 15. Просматривается крупный темный зародыш, аллантоис выстилает всю

скорлупу внутри яйца.

Третье овоскопирование яиц

фото 16. Зародыш жив, развивается нормально, видны его очертания (клюв), он занимает

почти всё яйцо.

Появление наклёвов и вылупление птенцов.

фото 17, 18. Первые наклёвы утиных яиц.

фото 19, 20. Вылупление первых утят.

фото 21, 22. Наши первенцы.

фото 23. Кто следующий? фото 24. Птенец, отстававший в развитии

(с увеличенным пупком).

фото 25, 26. Уже веселее!

фото 27, 28. Кормление птенцов.

фото 29. Впервые на улице фото 30. Знакомство с родителями

фото 31. Первое знакомство с гусятами фото 32. Теперь друзья!

фото 33. На прогулке фото 34. Зимняя прогулка

Наблюдения показали, что для разведения гусей важен правильный подбор пар. Практика и наблюдения за размножением показала, что правильный уход и кормление дает здоровое потомство.

Пришло время «вылупления». Внутри инкубатора раздавались частые постукивания – это гусята пробивали себе путь в скорлупе. Наконец- то, одна скорлупка треснула. Образовалось маленькое отверстие. Стук прекратился. Мы не знали, чего ожидать. Оказалось, гусенок отдыхал перед последними усилиями. Отверстие медленно увеличивалось. Показалась голова «первенца». Ломая лапками скорлупу , гусенок освободился.

Мы несколько минут ждали, чтоб он обсох. Все это время гусенок громко пищал. Один за другим появлялись другие гусята.

Мама осторожно перенесла их в картонную коробку. Сверху устроили специальную лампу. Гусята быстро подрастали. Время от времени мы увеличивали размер коробок.

Затем мы перенесли птенцов к взрослым гусям, поселив их в отделенном углу. Гуси подходили к клетке, громко гоготали, вытягивая длинные шеи, разглядывали малышей. Со временем они перестали обращать на них внимание. Только одна гусыня не отходила от клетки и шипела, когда мы приходили кормить птенцов. Наверное, у неё проснулся материнский инстинкт.

Пришло время выпускать птиц в вольер на воздух. Мы боялись, что взрослые покалечат гусят. Поэтому выпускали постепенно, постоянно находясь рядом и увеличивая время прогулки. В первый день гусыня приняла всех семерых гусят. Она оттопырила крылья, и птенцы спрятались под ними.

Гусыня учила птенцов щипать траву, оберегала их: шипела на кошек, приближавшихся к вольеру. Были и смешные моменты, когда гусыня сталкивала гусят для купания в ванну, вкопанную в почву, а потом помогала им выбраться.

Наши гусята росли также быстро. Через некоторое время мы уже не могли отличить, где взрослые гуси, а где наше потомство. По вольеру расхаживали крупные белые птицы.

44

- кровеносная система - задержка развития

- кровеносная система - задержка развития

- воздушный мешок - не смог проклюнуться

- воздушный мешок - не смог проклюнуться

- тень плодных оболочек, эмбрион - живой зародыш

- тень плодных оболочек, эмбрион - живой зародыш