М БОУ «Грязенятская основная школа»

БОУ «Грязенятская основная школа»

«Любовь к искусству меня сопровождала всегда..»

А. Папанов. (К 100-ю со дня рождения актера.)

Работу выполнил: ученик 9 класса Корнеенко Андрей 2000 г.р

Руководитель: Иванькова Н.А.

2022 год

Содержание

I.Введение………………………………………………………………………………1

II. Основная часть

1. Я родом со Смоленщины…………………………………………………………………………..2

2. «Ах, война, что ты сделала, подлая…»……………………………………………………………3

3.ГИТИС………………………………………………………………………………………………..4

4.В Клайпеде………………………………………………….................................................................5

5. «Детище мое- Театр Сатиры»……………………………………………………………………..6

6.Так я пришел в кино…………………………………………………………………………………9.

7. «Не обошли стороной меня три музы: мультипликация, радио, эстрада…»……………………11

8.Последнее лето 1987 года……………………………………………………………………………12

III. Заключение………………………………………………………………………….13

Iv. Литература…………………………………………………………………………..15

Введение

Анатолий Дмитриевич Папанов….Имя этого человека известно всем жителям нашей огромной страны да и ,пожалуй, далеко за ее пределами. Особенно дорого и близко оно нам , смолянам, землякам великого артиста. Знакомство с ним , как с актером, произошло у меня, когда я впервые увидел фильм «Бриллиантовая рука». Я был заворожен его игрой, его талантом, умением рассмешить, глубоко проникнуть в душу зрителя, так что хочется каждый раз пересматривать фильмы с его участием, повторяя фразы, ставшие популярными, и открывать для себя что- то новое в этом человеке. Потом были другие фильмы, носившие комический характер, был всеми любимый мультфильм «Ну, погоди!», в котором Анатолий Дмитриевич озвучил главного героя, волка. И только, когда я увидел экранизацию фильма по роману К. Симонова «Живые и мертвые», в котором актер сыграл роль генерала Серпилина, а также последнюю его картину «Холодное лето пятьдесят третьего», я понял, что передо мной многогранная личность, крайне талантливый человек, внесший огромный вклад в развитие сценического искусства, и захотел узнать о нем как можно больше.Я много работал с источниками, относящимися к жизни и творчеству А.Д. Папанова, в ходе исследовательской работы обращался к воспоминаниям коллег по цеху, друзей, супруги Надежды Юрьевны Каратаевой, дочери актера Е.А. Папановой, прочитал книгуЮ. Крылова «Снимайте шляпу, вытирайте ноги», слушал аудиозапись встречи с актером «Это было недавно, это было давно». В моей работе были использованы материалы статей «О Папанове», документы и фотографии семейного архива. К сожалению, это только сотая доля того, что о нем написано. Но этого мне хватило, чтобы понять, что Папанов прожил достойную, честную жизнь, полную взлетов и падений. Сам он в одном из интервью сказал, что артист вне сцены или экрана не должен быть прочитанной книгой для зрителя, а уж выставлять напоказ свою личную жизнь и вовсе не годится… Что ж, будем считаться с его позицией — она заслуживает уважения. В Папанове не было ничего от знаменитого артиста. Будучи очень известным и узнаваемым, он тяготился своей известностью и чуждался всего, что могло ее подчеркнуть. Скрывался за темными очками и невзрачной одеждой. Не было в нем ничего показного. Александр Прошкин, режиссер фильма «Холодное лето пятьдесят третьего», вспоминал, что Папанов, в отличие от других людей, не афишировал свою интеллигентность, и сквозь наружную его простоватость вдруг прорывалась то цитата из Тютчева, то еще что-либо подобное… Сам стеснительный и деликатный, он не терпел, когда лезли к нему в душу, и отгораживался от этого.» Он много, подробно и увлеченно говорил об одном — о профессии, о работе, об искусстве, которому отдал всего себя без остатка, о дорогих для него людях, встретившихся ему в разные времена. И в этом разговоре можно очень многое узнать и о самом Анатолии Дмитриевиче, о его взглядах, пристрастиях, принципах, о его непростом, но крайне интересном жизненном пути.В. Плучек: «Еще при жизни Анатолия Дмитриевича Папанова я отметил, что люди, хотя бы мало-мальски его

знавшие, говоря о нем, начинали не столько с его актерских качеств, сколько с человеческих. Это было следствием того, что Папанов — даровитая натура, наделенная прежде всего человеческой одаренностью: парадоксальными свойствами характера, редкостным юмором, самобытностью выражения мыслей и чувств, незаемным и ни с кого не скопированным мировоззрением. У него было свое, независимое ощущение жизни, идущее от трудной биографии, тяжелой и далеко не устроенной в бытовом отношении, вплоть до позднего благополучия большого артиста. Он хлебнул лиха, видел войну, испытал на себе трудную долю инвалида. Для примитивной натуры хватило бы и половины пережитого Папановым, чтобы сломаться и погаснуть. Человеческая одаренность помогла ему вынести из сложного жизненного пути прежде всего стереоскопичность видений. На сцене он не делал ничего упрощенного и примитивного. Каждая роль была пронизана недюжинной индивидуальностью артиста».Я родом со Смоленщины…

родом со Смоленщины…

Родился Анатолий Дмитриевич 22 октября 1922 года в небольшом уездном городке Вязьма Смоленской области.«Известен мой родной город на Руси давно, с тринадцатого, кажется, века. А знаменит он тем, что в Отечественную войну 1812 года под ним русские войска нанесли поражение отступавшей наполеоновской армии. Да и в минувшую войну досталось незваным пришельцам в смоленских местах… Стоят в Вязьме — вот уже несколько веков — церковь Одигитрии да Троицкий собор. Неподалеку от этого собора я и родился…»- вспоминал актер.

Отец Папанова, Дмитрий Филиппович(1897—1982), был военным человеком, служил в охране железнодорожного узла. Мама, Елена Болеславовна Росковская(1901—1973)

( была польских кровей, очень красивая женщина)тайно приняла православную веру, выйдя замуж за русского. Приучила сына и дочь Нину, обращаться к отцу только

была польских кровей, очень красивая женщина)тайно приняла православную веру, выйдя замуж за русского. Приучила сына и дочь Нину, обращаться к отцу только

на"вы" и воспитала в них веру в Бога. Она была модисткой, делала шляпки, но тогда ее мастерство было не востребовано.

Какая жизнь была в ту пору в маленьком городке? Радостей немного, однообразие, нужда. Но отец актера, человек веселый, неугомонный, активно участвовал в местной самодеятельности, которую организовал Николай Сергеевич Плотников, будущий вахтанговец. Руководила самодеятельностью бывшая актриса императорских театров Лучезарская, жена командира Вяземского воинского гарнизона.

В 1930 году переехал с родителями в Москву, где они поселились на улице Малые Кочки (совр. улица Доватора).

1930 году переехал с родителями в Москву, где они поселились на улице Малые Кочки (совр. улица Доватора).

«Детство папы прошло в Москве, на Усачевке, это где сейчас метро «Спортивная». Он был дворовым ребенком: дрался, играл в футбол, гонял голубей. Но и матери своей помогал: бегал за керосином, потому что в доме не было газа. В одной руке 10 литров, в другой - еще 10 литров, так папа качал бицепсы. На другой стороне Москвы-реки был «Мосфильм», и они с ребятами летом плавали через реку, чтобы сняться в массовке. Во-первых, за это платили какие-то деньги, а во-вторых, мальчишкам было интересно «засветиться» в фильме «Минин и Пожарский» или в каком-либо другом. Но тогда у папы еще не было желания стать артистом, он всегда мечтал быть летчиком»,- рассказывает дочь актера Е.А. Папанова. Здесь будущий актер окончил общеобразовательную школу, а также начал трудовую деятельность. В первую половину дня он работал литейщиком в ремонтных мастерских шарикоподшипникового завода, а по вечерам занимался в театральной студии, действовавшей при московском предприятии «Каучук». Именно здесь наш сегодняшний герой постигал азы театрального искусства.

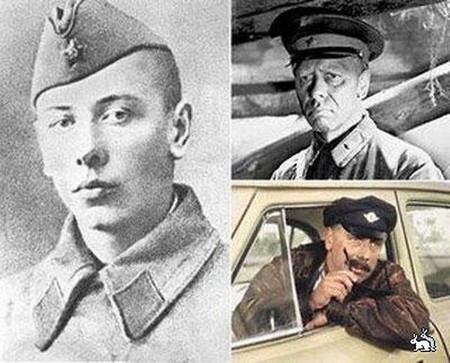

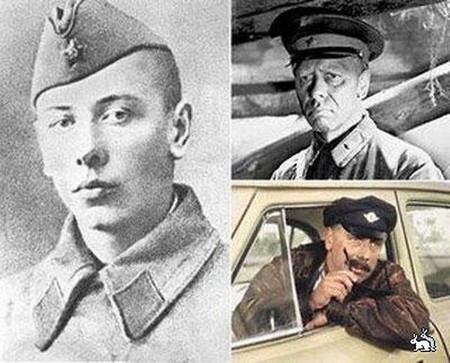

В пятнадцать лет Анатолий Папанов сыграл свою первую роль в кино (пока что эпизодическую). Дебютной картиной актера стала легендарная коммунистическая лента «Ленин в Октябре». Подобный маленький успех мог бы совсем скоро превратиться во что-то большее. Однако на пути актерской карьеры встала Вторая Мировая война.

«Ах, война, что ты сделала, подлая…»

В армию Папанова призвали в 1940 году. Служба его началась в Саратове, затем перевели в Оренбург. Там и застало известие о начале войны. « У каждого моего современника было свое 22 июня 1941 года,- вспоминал Анатолий Дмитриевич .-В то воскресенье я был на сельскохозяйственной выставке и здесь впервые услышал по радио о начавшейся войне. Первая мысль была: « Ну нарвались фашисты, теперь мы им покажем. А возраст — всего девятнадцать». В первые дни был мобилизован. Сначала учился на курсах младших командиров в Чкалове, а потом попал в пехотный взвод, который держал оборону в Данбасе. «Я помню свой первыйбой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать. Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал… Мы бежали недалеко друг от друга и перекликались — проверяли, живы ли. И вдруг…:».В начале этого же года Анатолий Папанов был тяжело ранен, почти полгода лечился в госпитале. .Его оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь, находящийся в дагестанском городе Буйнакске. « Ехали долго, дней десять, и в пути мне было очень плохо, тяжело. Ухаживал за мной, помогая санитарам, молодой солдат (из легкораненых, как он говорил), совсем почти мальчишка. Прибыли к месту назначения, и в общей суматохе я потерял его из виду и очень грустил, потому что привык к этому доброму и улыбчивому пареньку. Когда стал ходить, неожиданно встретил его в коридоре госпиталя. Увидел и… мурашки по телу побежали: «легкораненый» был без ноги. Поэтому, когда меня спрашивают, что мне больше всего запомнилось на войне, я неизменно отвечаю: «Люди».После ранения на фронт он вернуться уже не смог: комиссовали подчистую, никакие просьбы и протесты не помогли — комиссия признала негодным к воинской службе, ведь было срезано полпятки, на ноге оторвано два пальца, и кости на ступне снарядом раздробило. Эти косточки потом периодически отторгались организмом, да и под срезанную пятку все время приходилось что-то подкладывать. Но зрители, видя на экране здорового и бодрого актера, даже не догадывались о его недуге.

армию Папанова призвали в 1940 году. Служба его началась в Саратове, затем перевели в Оренбург. Там и застало известие о начале войны. « У каждого моего современника было свое 22 июня 1941 года,- вспоминал Анатолий Дмитриевич .-В то воскресенье я был на сельскохозяйственной выставке и здесь впервые услышал по радио о начавшейся войне. Первая мысль была: « Ну нарвались фашисты, теперь мы им покажем. А возраст — всего девятнадцать». В первые дни был мобилизован. Сначала учился на курсах младших командиров в Чкалове, а потом попал в пехотный взвод, который держал оборону в Данбасе. «Я помню свой первыйбой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать. Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал… Мы бежали недалеко друг от друга и перекликались — проверяли, живы ли. И вдруг…:».В начале этого же года Анатолий Папанов был тяжело ранен, почти полгода лечился в госпитале. .Его оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь, находящийся в дагестанском городе Буйнакске. « Ехали долго, дней десять, и в пути мне было очень плохо, тяжело. Ухаживал за мной, помогая санитарам, молодой солдат (из легкораненых, как он говорил), совсем почти мальчишка. Прибыли к месту назначения, и в общей суматохе я потерял его из виду и очень грустил, потому что привык к этому доброму и улыбчивому пареньку. Когда стал ходить, неожиданно встретил его в коридоре госпиталя. Увидел и… мурашки по телу побежали: «легкораненый» был без ноги. Поэтому, когда меня спрашивают, что мне больше всего запомнилось на войне, я неизменно отвечаю: «Люди».После ранения на фронт он вернуться уже не смог: комиссовали подчистую, никакие просьбы и протесты не помогли — комиссия признала негодным к воинской службе, ведь было срезано полпятки, на ноге оторвано два пальца, и кости на ступне снарядом раздробило. Эти косточки потом периодически отторгались организмом, да и под срезанную пятку все время приходилось что-то подкладывать. Но зрители, видя на экране здорового и бодрого актера, даже не догадывались о его недуге.

Вернулся в Москву , в родительский дом. Отца и сестры не было, они работали на Урале. Мать была на заводе, на смене. Попытался и он пойти работать на тот же завод, там у станков стояли женщины и подростки, но в работе было отказано из-за инвалидности.«Сейчас я всматриваюсь в себя — в потертой гимнастерке, с сержантскими погонами, отправленный на инвалидную работу по охране наркомата целлюлозно-бумажной промышленности (камень лежал на сердце от сознания своей неполноценности), — и удивляюсь, что мне хотелось жить и казалось, что жизнь — совсем неплохая штука, и многое еще впереди…».Однажды он зашел в свой клуб, в котором до войны занимался самодеятельностью, туда приходили люди, усталые после работы, среди них были танцоры, певцы. Папанов предложил им создать концертную бригаду для выступления перед рабочими.С особым теплом, благодарностью принимали на заводах их маленький коллектив, состоящий из нескольких старушек, девушки и Анатолия Дмитриевича. А вскоре они стали выступать и перед бойцами на фронте, получая от этого большую радость и ощущение необходимости. При этом его голову никогда не покидала мысль о поступлении в государственный институт театрального искусства.

ГИТИС

Папанов пришел в институт в конце 1942 года. Здесь его встретила декан факультета театрального искусства Мария Николаевна Овчинникова. Она прослушала Анатолия Дмитриевича, затем показала Василию Александровичу Орлову (вэто время он набирал курс), и он тоже прослушал будущего актера. На экзамен Папанов пришел с

палочкой и читал К.Симонова «Сын артиллериста», читал, как ему казалось плохо, обвиняя все ту же палочку, которой вертел в руке…

« Преподаватель взглянул на мою палку и спросил:

— А сможешь?

— Так точно, смогу! — ответил я по-военному.

— Ладно, приходи через четыре дня».

Анатолий Дмитриевич пообещал избавиться от хромоты и к последнему курсу так натренировал ногу, что на выпускном даже затанцевал. Еще обещал над речью поработать, но, как ни старался, ничего не получилось - прикус у него был неправильным. Позже тот голос с «вульгарными шипящими», за который его так ругали преподаватели, стал фирменным - папановским. В институт его взяли сразу на второй курс из-за нехватки на нем мужчин.«Я был слаб в общих дисциплинах, чувствовал себя часто не в своей тарелке. Стеснялся, старался догонять однокурсников…»

Однако уже в первые годы учебы преподаватели и сокурсники отмечали, что Толя Папанов обладает актерским мастерством, удивительным для человека, недавно пришедшего в искусство. Он понимал законы сцены (иногда, правда, интуитивно), да и одаренность его ни у кого не вызывала сомнения. Занятия у В. В. Кузы, знание жизни, фронтовой опыт — все это не прошло бесследно. Н. Ю. Каратаева вспоминала, что по актерскому мастерству Папанов всегда был первым и выделялся среди однокурсников, хотя ощущал и старался заполнить пробелы в своем образовании.

Здесь он познакомился с сокурсницей Надеждой Каратаевой, которая тоже успела побывать на фронте - медсестрой в санитарном поезде, но не обращал на нее особого внимания, пока дворовый друг однажды не отметил: «Какая у вас Надя девушка красивая»( Приложение 1) .Папанов подумал: «А я-то, дурак, почему проглядел», - и начал ухаживать. Война, комендантский час, а влюбленные гуляли по ночной Москве и говорили о театре. А когда она привела Папанова знакомиться с мамой, ее реакция была такой: «Парень-то он, наверное, хороший, да уж больно худой и не дюже красивый». Они поженились через десять дней после окончания войны. Вспоминает Н. Каратаева: «9 мая был День Победы, а 20 мая — наша свадьба. Со всех родственников собрали карточки на водку, сервировали стол. Я была в беленьком платьице, он — в каком-то костюмчике, принес букетик незабудок. Жить Толя перебрался к нам в коммуналку: в длинный коридор выходило одиннадцать комнат. В еде и одежде оказался неприхотливым».В разгар свадьбы в доме погас свет.Кто-то увидел в этом недобрый знак, но жизнь показала, что примета не работает: они счастливо прожили вместе 43 года.(Приложение 2)

В 1947 году Папанов окончил ГИТИС и был приглашен в несколько театров, в том числе в любимый МХАТ и Малый. Ему представилась возможность дублировать обожаемого Хмелева в «Дядюшкином сне». В Малый театр целый месяц ходил на репетиции к Алексею Денисовичу Дикому, который ставил «Ревизора». Но все же актер решил, что нельзя отрываться от товарищей, да и рано было подыматься на такие высоты. Жену распределили в русский драматический театр Клайпеды, и Папанов уехал вместе с ней в Прибалтику.

В Клайпеде

Главным режиссером театра был Борис Ниренбург, ставший позже известным постановщиком телевизионных фильмов.

В Клайпеде труппа, в числе которой были Папанов с супругой, должна была каждый месяц показывать новый спектакль, так что это была неплохая школа для артиста. Актер играл Городулина в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты», Тристана в «Собаке на сене», Леонида Борисовича в «Машеньке» А. Афиногенова, Рекало в спектакле «За тех, кто в море!» Б. Лавренева. А еще ездил с концертами по маленьким городам и селам Литвы, вел в школе кружок художественной самодеятельности. Вот такая насыщенная была жизнь.«Я тепло вспоминаю ту пору — первые роли, первые успехи, первые цветы… Мы были молоды, работали очень увлеченно».

Но театр в Клайпеде просуществовал недолго. Видимо, создание театральной труппы из актеров-ровесников — дело не всегда плодотворное, молодым артистам необходим опыт старших, нужно вхождение в ту или иную театральную традицию. Да и мало было пьес, которые могли бы исполнить актеры одного возраста.

«Русский драматический театр довольно скоро расформировали, но дело свое он, думается, сделал: в городе стали появляться другие театральные коллективы. А нам нужно было решать, куда двигаться дальше. И тут мне помог случай.

Я вернулся в Москву с намерением поступить в Малый театр. Но дело было летом, театр был на гастролях, надо было ждать. И в эти дни я встретил А. А. Гончарова. В годы моей учебы Андрей Александрович преподавал в ГИТИСе, ставил концертные программы для студенческих фронтовых бригад, а позже работал режиссером в Театре Сатиры.

К тому времени наш театр в Клайпеде был практически расформирован. Узнав об этом, Гончаров сразу предложил:

— Приходи к нам в театр».

«Детище мое- Театр Сатиры»

Вся дальнейшая жизнь актера связана с Театром Сатиры.Очень нелегко было поначалу в этом театре. Многое пришлось постигать, многому учиться. И при этом сыграть за первые полтора сезона одиннадцать ролей, таких, например, как Василий Сыропятов в «Женитьбе Белугина», Джек Холидей в «Мешке соблазнов» (по М. Твену), Лыжиков в «Роковом наследстве» Л. Шейнина, Нептун и Помощник режиссера в «Льве Гурыче Синичкине» Д. Ленского… Ролей было много… и ничего стоящего.

Сложность положения новичка состояла еще и в том, что сатировцы (это было во все времена) отличались особой изобретательностью вразличного рода розыгрышах — и за кулисами, и даже на сцене во время спектакля. «Помню, моему Джеку Холидею надо было по ходу действия утащить со сцены за кулисы мешок — тот самый, с соблазнами. И не просто утащить, но красиво, артистично взвалив его на плечи. Делал я это уже не раз и потому спокойно подошел к мешку, дернул его на себя, а он — ни с места! Будто пять пудов камней в нем. Я и так, и эдак — ну прилип мешок к сцене. А если точнее — был прибит к ней гвоздями. Хорошо еще, что молодым я был в ту пору, достало сил оторвать проклятый мешок. А за кулисами вместе со всеми смеялся автор розыгрыша В. А. Лепко. После нескольких различных розыгрышей-испытаний Владимир Алексеевич, глядя, как я легко и весело реагирую на «козни» коллег, похлопал меня по плечу:

— Ладно. Наш».

Это были годы, когда Папанов стал добирать образование: много читал, ходил на концерты, художественные выставки: началось его регулярное и плотное приобщение к художественной культуре. В поэзии по-прежнему любил Симонова.

Анатолий Дмитриевич упорно и ежедневно работал над собой. Из письма к дочери: «Самое пагубное в творчестве, особенно для начинающего, — это легкий успех или видимость успеха. На моей памяти таким людям ничего путного в искусстве не удавалось. В театре или кино лучше начинать с азов, с самого маленького… Не рвись в облака, стой покрепче на земле, и она одарит тебя. Он считал, что жизнь артиста немыслима без арсенала средств, в основе которых лежат наблюдение и накапливание деталей. Неизвестно, в какой роли они пригодятся, но они всегда должны быть под рукой. Беден тот актер, который не наполнен деталями. Наблюдать жизнь очень интересно. А у актера увиденное возрождается в сценических образах. «Вот обыденная ситуация — рыболов на реке. Но посмотрите, как он насаживает червяка, как держит удочку, как сидит, — и увидите характер. Я не пройду мимо, остановлюсь обязательно. Все собираю: жесты, взгляды, голоса»,- пояснял Папанов.Актер в любой момент готов что-то интересное схватить, перенять, запомнить — и зрительно, и эмоционально. Папанову пришлось впитать новую для себя театральную школу, без которой, возможно, он не стал бы таким, каким зрители узнали и полюбили его позже. Нужно было искать свое место в театре, а это был нелегкий и затянувшийся во времени процесс — хотя бы потому, что много лет Анатолий Дмитриевич ходил в «начинающих» и считался артистом ограниченных возможностей. Прошло одиннадцать лет, с 1948-го по 1959-й, пока появился спектакль «Дамоклов меч», позволивший артисту по-настоящему раскрыться, показать свой огромный потенциал, открывший не только зрителям, но и коллегам по театру совершенно нового Папанова. Появились и комедийные роли. В эту пору артист любил выразительные костюмы и грим, увлекался поисками внешней характерности своих комических персонажей. Сама специфика Театра Сатиры подталкивала к таким поискам. Папанов всегда знал, что талант — девяносто процентов труда. И он трудился, ждал своих лучших ролей. К счастью, в театр пришел Валентин Николаевич Плучек — и начался, хоть и не сразу, новый этап актерской биографии Папанова. Он стал получать роли значительные, интересные. Только в театре. В кино не приглашали…

Под руководством Валентина Николаевича актер сыграл не только интересные, но и разноплановые роли. Это Мангана в пьесе Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца» — финансовую акулу, у которой, оказывается, тоже есть сердце.

Потом был Василий Теркин — надо ли говорить, что значит такая роль для человека, побывавшего на войне.В. Плучек: «На некоторых репетициях он импровизировал бесконечно и незабываемо. В спектакле „Теркин на том свете“ удивлял обликом бойца в валеночках, с фанерным сундучком, настолько естественного в каждом своем

проявлении, что группа режиссеров из разных театров страны сошлась на мнении: „Теркин у Папанова, как Лев Толстой: богатая натура и правдив так, что иголочку некуда просунуть“. Как он приходил к такому Теркину?»

Очень важной для себя ролью он считал роль городничего в «Ревизоре».«Меньше всего хотелось бы, чтобы его воспринимали как абсолютно комический персонаж — мне-то совсем не хочется над ним смеяться. Он переживает настоящую трагедию — ведь он катастрофически ошибся в своих жизненных позициях, в своих расчетах, весь его казавшийся незыблемым мир рассыпается… Для меня это трагикомический персонаж».Папанов прекрасно исполнил эту роль, освободив образ своего героя от штампов, свойственных массе других постановок. Очень интересно было играть Юсова в «Доходном месте» А. Н. Островского, Фамусова в «Горе от ума». Придуманный Плучеком Фамусов не выглядел простоватым московским барином. Это был надменный аристократ с гордой осанкой и прекрасными манерами — человек отнюдь не заурядный. Эта роль была замечательно сыграна Папановым, который сумел перевоплотиться в настоящего дворянина и совершенно изменить свою речь, сделав ее изысканной.

Самой сложной в репертуаре актера была, пожалуй, роль генерала Хлудова из булгаковского «Бега». Как сыграть его, человека умного, противоречивого и одновременно страшного? К тому же он офицер высшего ранга, это особая «порода»… Хлудов представлялся человеком больным — физически и морально, и за два дня до спектакля актер старался мало есть, чтобы прийти к определенному физическому состоянию. «Говорю не жалуясь — это требование профессии, а такие роли, как Хлудов, требуют роста над самим собой, своими прежними умениями.»

Стоит вспомнить, что почти до сорока лет Папанов играл небольшие, даже незначительные роли в театре. Так уж сложилось — долго не находилась своя стезя, свои герои. Чувствовал себя хоть и не ущербным, но «маленьким» актером. И на личной жизни профессиональные проблемы, конечно, сказывались: с женой они долго жили в стесненных условиях, поженившись в 1945-м, долго были счастливыми владельцами всего одной раскладушки, дочь появилась на свет позже, чем хотелось бы, в 1954 году. (Приложение) А потом наступила полоса крупных работ, увлекательных открытий, о которых говорилось выше. «Хорош бы я был, если бы пришел к этому времени с комплексом духовной неполноценности! Как важно уметь ждать… И как я благодарен моей супруге, Надежде Юрьевне Каратаевой, за то, что она всегда верила в меня и поддерживала. А ведь могла — и справедливо! — жаловаться. Мы жили непросто, долго откладывали появление нашей дочери на свет. Да и не самым лучшим мужем был я в пору ожиданий своей настоящей роли… Спасибо, что моя мать все понимала и во многом способствовала укреплению нашей семьи, она полюбила Надю, поддерживала ее».

Проработав много лет в театре, Папанов всегда волновался перед премьерой. Только отыграв несколько спектаклей, чувствовал, что обретал почву под ногами… К сожалению, критики любили ходить на первые спектакли и обделяли себя тем, что видели не того Папанова.В. Васильева: «Такой внешне уверенный в себе, он волновался в работе так, что порой страшно за него становилось. Успехи давались ему нелегко, всегда путем огромного преодоления, огромной работы, которая, похоже, была нередко и мучительной».В. Плучек: «Странно: признанный, любимый, мастеровитый, Папанов почти всегда проваливал премьеры. Он волновался, как

ученик. Белели губы, дрожали руки, выступал холодный пот. Он, как ребенок, испытывал страх перед премьерой. И любил повторять: „У меня пульс, как у космонавта перед полетом в космос». Последующие спектакли играл блестяще. Спектакль был для Анатолия Дмитриевича священной акцией, актерской и человеческой. В напряженные дни премьер он бывал груб, раздражителен. Назавтра извинялся, как никто другой…». Конечно, не все было гладко в родном театре, разные бывали времена — счастливые и менее успешные, случались и разочарования. Доводилось играть в спектаклях, в которых участвовать не хотелось бы — репертуар состоял не сплошь из шедевров, а именно хороший драматургический материал является основой успеха.

Папанову предлагали перейти в другие театры, но он, наверное, консервативный человек, а с Театром Сатиры было так много связано, ведь он работал здесь несколько десятилетий…

Он не предал своего театра. Бывало ведь, и поругивал его, и обижался. Но предать не мог. Анатолий Дмитриевич оставил по себе в театре самую хорошую память и как необыкновенно одаренный актер с богатой сценической палитрой, и как чрезвычайно остроумный человек с особенным, только ему присущим чувством юмора. Да, наверное, артисту такого высокого уровня было тесно в пределах одного театра и режиссуры одного — бесспорно, талантливого — мастера. «Он страдал в рамках одного театра, — вспоминает Н. Ю. Каратаева. — С одной стороны, Плучек давал ему интересные роли, с другой — репертуар нашего театра был ему тесен».

Несколько лет спустя его находит Эльдар Рязанов. Неделю он буквально ходил по пятам за Папановым, уговаривал сниматься и ,наконец, убедил. Так роль, а вернее, четыре роли сразу, в комедии «Человек ниоткуда» стали для актера дебютом в кино.

«Театр сделал меня актером, он дал мне все, что я имею. Я считаю, что молодой актер, пришедший в кино в обход театра, потерял многое. Начинать в кино без сценического опыта — все равно, что лезть в воду, не зная броду. Так что я никогда не жалел о том, что поздно пришел в кино».

« Так я пришел в кино…»

В кино в чем-то повторилась история Дмитрия Анатольевича с театром. Он долго не был востребован этим видом искусства, потом, после первых фильмов, его стали приглашать исключительно на комедийные роли, и такие приглашения поступали одно за другим. Позже Папанову пришлось в серьезных ролях буквально преодолевать, переламывать представление о себе как о комедийном актере.

В 60-е годы Анатолий Папанов снимается много, в самых разных ролях и жанрах. Это - психологическая драма «Наш дом», киноповесть об ученых «Иду на грозу», лирические комедии «Приходите завтра» и «Дети Дон-Кихота», сатирическая комедия «Дайте жалобную книгу», культовые картины: «Берегись автомобиля» и «Бриллиантовая рука».

Именно в кино у актера произошла встреча с любимейшим писателем Чеховым , о которой он долго мечтал . Иосиф Хейфиц снял его в фильме «В городе С.» по повести «Ионыч» в роли Дмитрия Ионовича Старцева. Эта работа дорога актеру. С особой теплотой он вспоминает съемки у Иосифа Ефимовича, который точно, даже педантично, в малейших деталях воссоздавал и эпоху, которую отлично знал, и

подлинную чеховскую атмосферу. Каждый персонаж массовой сцены был предельно выразителен. А Папанову довелось показать в этом фильме четыре возраста своего героя. Каждый из возрастов был связан с одним из этапов его любви к Катерине Ивановне Туркиной.

1963 год круто изменил актерскую судьбу Анатолия Дмитриевича и устоявшееся представление о нем как об актере больших возможностей, но по преимуществу все же комедийно — сатирических. Его пригласили сниматься в фильме по роману К. Симонова «Живые и мертвые», сам материал которого был необыкновенно дорог и важен Папанову и позволял ему сказать о многом. Но это была словно для него предназначенная роль — только никто до режиссера А. Столпера об этом не знал. Более того, пришлось преодолевать стереотипы — и самому артисту, и коллегам, а зрителю в первый момент — еще и внутренний протест. А потом стало ясно — это действительно ЕГО роль…Ю. Никулин: «Эту роль режиссер Александр Столпер предлагал мне. Я отказался наотрез. Что вы, говорю, какой я генерал. Столперпосожалел, предложил мне пробы, зря, говорил, вы, Юрий Владимирович, не верите в свои силы. А потом вздохнул: „Ну что ж, тогда попробую пригласить на эту роль Папанова“. Из воспоминаний Анатолия Дмитриевича: «После многочисленных проб выбор сценариста и режиссера пал на меня. Может быть, подошла внешность, приближающаяся к образу Серпилина. Судить об этом в полной мере не берусь, тем более что в романе о Серпилине сказано: у него было лошадиное лицо и умные глаза. С первым у меня было все нормально, а вот второе … Создать образ герояпомог режиссер и сам автор произведения «Живые и мертвые» К. Симонов. Несмотря на то, что у Серпилина много текстов и реплик, нужно было сделать образ малоговорливым. Генерал был краток и точен. И мне это удалось..»(Приложение4)

Снимаясь часто, Папанов больше всего боялся «износиться». И все же, если говорить откровенно, не раз снялся там, где не следовало бы. Режиссер Хейфиц как-то отозвал актера в сторонку и сказал: «Что вы делаете, ну что же вы мелькаете везде, Анатолий Дмитриевич? Мелькнули где-то, какой-то характер нашли интересный, а потом на серьезную роль вас и взять нельзя — вы уже эту краску использовали по мелочам. Берегите себя, культивируйте, и уж потом, когда придется…»

И все же, как заметил Евгений Весник: « Папанов -идеальный артист, тот, кто ни разу не повторился. Не знаю, был ли такой, есть и будет ли, но Анатолий Папанов был более, чем кто — либо из нас, близок к этому идеалу. Если бы он мог одновременно предстать в ролях Корейко из „Золотого теленка“, Воробьянинова из „Двенадцати стульев“, Ивана Ивановича из одноименной пьесы Хикмета, Шафера из „Клопа“,

Сильвестра из „Проделок Скапена“, Емельяна Черноземного из „Квадратуры круга“ и многих других, большинство вкушающих такой театральный коктейль вряд ли поверили бы, что перед ними — один артист».

Он был не теоретик, а практик; чтобы хорошо играть роль, ему надо было точно представить внешний облик героя. А от внешнего идти к внутреннему миру.

Актер любил гримироваться. Для него важно соединить внешность создаваемого образа с внутренним психологическим перевоплощением. Он не играл себя и не разделял того мнения, что актер должен играть самого себя. Герои Папанова состоят из слагаемых, подсмотренных в жизни, а затем уже отобранных черт: движений, мимики… Конечно, при этом необходимо знать, как утверждает Анатолий Дмитриевич, все свои индивидуальные возможности и уметь ими пользоваться.

В 1970 году на экраны вышла картина «Белорусский вокзал», где актер снова доказал, что может прекрасно играть драматические роли.(Приложение5) Но публика и режиссеры ждали от него юмора, комедии, смеха. Не считаться с этим Папанов не мог. Впрочем, амплуа комика его не удручало. Он с одинаковым удовольствием и талантом играл в комедиях. Сцену в «Бриллиантовой руке», когда Папанов под водой нанизывает рыбу на крючок Никулину, по вине технических работников переснимали несколько раз, а вода была ледяной. Разгневанный Папанов высунулся на поверхность и грозно рявкнул на ассистента: «Идиот!!!» Гайдаю так это понравилось, что он вставил эпизод в картину. Только удивительно, что Папанов, умеющий «цветасто» выражаться в гневе, выдал столь безобидное слово.(Приложение6)

В жизни Анатолий Папанов был простым, добрым, честным человеком. Много раз его звали вступить в коммунистическую партию, обещая взамен награды и звания. Но он отказывался, считая, что звание ему и так дадут, если он того заслуживает. К тому же онс детства был верующим человеком, всю жизнь посещал храм. Очень близких друзей у него было немного, все свое время Анатолий Папанов отдавал семье и работе, за которую в 1971 году актер получает звание «Народный артист СССР». Нередко и справедливо укоряют актера за то, что после дневной репетиции в театре мчится он в павильон телестудии, а оттуда, наскоро перехватив в буфете, на съемочную площадку киностудии, иногда по дороге завернув в концертный зал, чтобы выступить с номером на эстраде. Действительно, такое «творчество на бегу» легко превращается в процесс механический, в прокат раз и навсегда достигнутого. Ремесло становится ремесленничеством. Универсальность, способность служить разным видам искусства требует от актера мастерства и глубины.

«Не обошли стороной меня три музы: мультипликация, радио, эстрада…»

« Я пришел на радио, когда еще был в самодеятельном рабочем театре «Каучук», которым руководил Василий Васильевич Куза, погибший во время бомбежки Вахтанговского театра. Один из наших спектаклей — «Профессор Полежаев», в котором я играл студента, — транслировали по радио. Это было в 1939 году, и никак не верилось, что наши голоса будут звучать во «всесоюзном масштабе».

А по-настоящему актер встретился с радио уже после войны. На последних курсах института его приглашали читать рассказы, стихи, участвовать в постановках.

Работа здесь очень важна была для актера. Она обогащала его внутренний мир. Радио помогало отрабатывать голосовую, речевую характеристику персонажей, требовало особой работы над текстом.

Самые любимые его передачи — это детские. «Рассказы для детей так обаятельны, чисты и непосредственны, так ясны и естественны, что для меня, артиста Театра Сатиры, где все гротесково, обостренно, эти рассказы очень привлекательны. И конечно, люблю записи классических литературных произведений»

Эстраду Дмитрий Анатольевич тоже очень любил. Она давала возможность поговорить со зрителем по душам о том, что для человека важно. «Но я, увы, не

удовлетворен тем, что делаю на эстраде, в концертах. Мой труд здесь представляется мне днем вчерашним».

Не менее серьезным делом была мультипликация. Мультфильмы — самое доброе искусство. Они — как новогодняя елка, веселые, яркие, полны музыки. С радостью их озвучивает актер. В основном его героями были хищники, тяжелая лесная артиллерия: волки, медведи — а ему так хотелось бы поговорить голосом какого-нибудь доброго, симпатичного персонажа..

«Я заставил заговорить немало нарисованных героев — у меня даже есть диплом от «Мультфильма» за лучшую актерскую работу 1963 года. Это я сыграл Волка в фильме «Бабушкин козлик».Самая известная мультипликационная роль Папанова — конечно, Волк.(Приложение 8)«Ну, погоди!» — замечательная лента. У ее создателей столько фантазии и столько юмора, что она выросла в многосерийную и выходит больше пятнадцати лет, — а ведь предполагался сначала одночастный мультфильм, где я произносил всего одну реплику: «Ну, погоди!» Однако суждено мне было произносить ее на разные лады много лет. Говорят, даже во сне иногда я говорю: «Ну, погоди!» Работал он, по воспоминаниям очевидцев, с огромной самоотдачей и юмором, импровизация и экспромт в озвучении мультфильма доставляли ему удовольствие. Именно эта небогатая текстом работа принесла артисту невероятную известность ,как и то, что именно эта любимая роль сыграла с Анатолием Дмитриевичем как с актером злую шутку: он не мог позволить себе сниматься в некоторых фильмах , не утверждали на роли серьезного плана, на роли положительных героев — Волк преградил к ним дорогу. На радио и в кино говорили: «У него голос из „Ну, погоди!“».

И все же вскоре последовала серьезная роль.

Последнее лето 1987 года

Папанов никому не навязывал снять фильм о репрессиях, он ждал времени, когда перестройка затронет и кинематограф , времени, когда режиссеру позволят правдиво показать, как уничтожали простых людей в 30-е годы. И он этого момента дождался.

Папанова пригласили сниматься в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего».Съемки проходили в Карелии, в ста восьмидесяти километрах от Петрозаводска, в довольно глухой деревне, расположенной на полуострове. Помогали жители по мере сил. И никаких неожиданностей не предвиделось, поскольку деревня изолирована с трех сторон водой. Через неделю наступает первый съемочный день А. Д. Папанова. «Он приехал вовремя, начинаем снимать и… Ничего не могу понять: куда ни направим камеру, в видеоискатель лезут посторонние лодки. Много моторок. И все движутся в нашем направлении. А какие могут быть моторки в пятьдесят третьем году? Стреляем из ракетницы, кричим против ветра в рупор — бесполезно: со всех сторон на нас несутся моторные лодки. Приближаются, причаливают, и мы видим: в каждом суденышке по два-три ребенка с дедом или бабкой, в руках у каждого ребенка почему-то книжка или тетрадка. И все, оказывается, приехали на встречу с «Дедушкой Волком». Мы сдались и прервали съемки. Правда, киношная администрация в свойственной ей суровой манере попыталась применить «прессинг

по всему полю», но вмешался Анатолий Дмитриевич: «Что вы, что вы! Давайте лучше соберемся как-то вместе!» Собрались, рассадили детей. Он каждому что-то написал, для каждого нашел свои слова. Я наблюдал эту сцену, забыв о цене сорванного съемочного дня. Видел по лицам этих детишек, что они на всю жизнь запомнят встречу с человеком бесконечно доброго сердца. И, главное, видел лицо этого человека. Не забыть мне этого до последнего моего часа… - вспоминал кинорежиссер Александр Прошкин. Таким образом, всем сразу становится ясно, что это артист поразительно тонкий в общении, деликатный и скромный до ранимости. Что касается бремени всенародной славы, то нес он его с достоинством, считая, что эта слава обязывает, а звание «народный артист» означает принадлежность своему народу.

Ничто в нем не предвещало того трагического финала, который был уже так близок в те дни. Никогда и никому не жаловался он на здоровье. Никогда н и никто не видел его в дурном настроении, хотя причин для того было предостаточно. Театр Сатиры гастролировал в Вильнюсе, откуда Папанову приходилось летать самолетом в Москву. Там его перехватывали ассистенты, сажали в поезд на Петрозаводск, пересаживали в такси и везли еще сто пятьдесят километров. Прибавьте к этому, что в поезде он отдыхать не мог. «Ну, понимаешь, — признавался он, извиняясь, режиссеру — кто-нибудь тебя обязательно узнает! Хорошо, если с чаем подойдет, а то ведь и с бутылкой. Пить не стану, но и обидеть не могу — вот и ночь без сна!». Папанов, много горя хлебнувший, свои беды и настроение не перекладывал на чужие плечи. Актер никогда ни на что не жаловался. Никто из съемочной бригады не знал, что он был инвалидом войны, что переболел инфарктом, и не без серьезных осложнений, но интуитивно стремились сделать все, чтобы Анатолий Дмитриевич не испытывал неудобств и тягот во время съемок, по крайней мере, от коллег по цеху.

Это произошло внезапно... « В тот день, 5 августа 1987 года, он приехал в Москву из Петрозаводска, где закончил сниматься в «Холодном лете 53-го». Вечером собирался сесть на поезд и отправиться в Ригу, где гастролировал Театр сатиры. Ему бы сразу туда лететь! Но отец хотел проведать своих студентов. За пару лет до смерти он впервые набрал курс. Все студенты - из Монголии. Это был педагогический эксперимент. Он настолько прикипел душой к этим ребятам, что постоянно бегал, решал все их проблемы. То просил за кого-то в общежитии, то успокаивал ректорат, когда нависала угроза отчисления. Об этом я узнала годы спустя: папы уже не было, когда ко мне приехал один из его бывших учеников и все рассказал. За глаза они называли его папашей, поскольку уважали как родного отца…

Прибежал взмыленный домой, заскочил в душ - лето выдалось в тот год очень жарким... И сердце остановилось»,- вспоминает дочь актера Елена Папанова.-

Когда прихожу на кладбище, нахожу на могиле монгольских божков - всегда новых. Значит, бывшие студенты до сих пор помнят его, навещают.Ребята вернулись в Улан-Батор, всем курсом работают в единственном городском театре.

Ему было всего 63 года, и было много планов на будущее. Но… 10 августа 1987 года движение в Москве было затруднено. Люди, рыдая, шли отдать последний долг любимому артисту, часами стояли в очереди, чтобы попрощаться с ним. А вот из Театра сатиры, которому он отдал всю жизнь, пришло только восемь человек, остальных с гастролей руководство не отпустило, чтобы материально не пострадать. Да и прощание на сцене с актером, как это принято, не состоялось, дирекция запретила из-за ремонтных работ.

Похоронили актера на Новодевичьем кладбище в Москве. (Приложение9)

Заключение

Анатолий Дмитриевич Папанов, как мы видим, прожил очень яркую, но полную трудностей и испытаний жизнь. Он сыграл около ста ролей, но любил из них только несколько. Это те роли, в которых он играл самого себя: прямодушный генерал Серпилин из фильма «Живые и мертвые», борец за справедливость Дубинский из «Белорусского вокзала», скульптор Николай Васильевич из « Приходите завтра». Именно эти герои были близки и дороги актеру. Он был абсолютно счастлив, как утверждают его коллеги, так как занимался всю жизнь любимым делом и имел огромное признание, народную любовь.

Таким образом, представленная в данном исследовании информация достаточно полно отражает события в сфере театральной и актерской деятельности великого человека, отдавшего себя целиком и полностью служению искусству.

Его достижения отмечены многими государственными наградами.

Благодаря его дочери, Елене Анатольевне Папановой, которая пошла по стопам родителей и стала актрисой, удалось узнать много интересных фактов из жизни актера. В краеведческом музее города Вязьма она регулярно пополняет коллекцию выставки «Человек очень доброго сердца», открытой на 90-летие со дня рождения Анатолия Дмитриевича, вещами, которых касалась рука великого актёра, предметами, с которыми связаны основные этапы его жизни, фотографиями из личного архива, старыми афишами. (Приложение10

Память актера увековечена и памятником в центре города Вязьма, открытым к вышеуказанной дате. Малой планете №2480 присвоено имя Папанова. Одна из улиц Вязьмы названа в честь нашего знаменитого земляка. В Волжском пароходстве эксплуатируется речной круизный трехпалубный пароход «Анатолий Папанов», построенный в 50-е годы в ГДР. (Приложение11)

«Не знаю, сколько жить еще осталось,

Но уверяю вас, мои друзья,

Усталость можно сохранить на старость —

Любовь на старость отложить нельзя».

Используемая литература

Ю. Крылов « А. Папанов. «Снимайте шляпу, вытирайте ноги»»

Интервью с А. Папановым «Это было недавно, это было давно»

Е. Папанова «Памяти Анатолия Папанова»

Е. Папанова «Хочу рассказать…Книга об отце»

БОУ «Грязенятская основная школа»

БОУ «Грязенятская основная школа»

родом со Смоленщины…

родом со Смоленщины… была польских кровей, очень красивая женщина)тайно приняла православную веру, выйдя замуж за русского. Приучила сына и дочь Нину, обращаться к отцу только

была польских кровей, очень красивая женщина)тайно приняла православную веру, выйдя замуж за русского. Приучила сына и дочь Нину, обращаться к отцу только

1930 году переехал с родителями в Москву, где они поселились на улице Малые Кочки (совр. улица Доватора).

1930 году переехал с родителями в Москву, где они поселились на улице Малые Кочки (совр. улица Доватора). армию Папанова призвали в 1940 году. Служба его началась в Саратове, затем перевели в Оренбург. Там и застало известие о начале войны. « У каждого моего современника было свое 22 июня 1941 года,- вспоминал Анатолий Дмитриевич .-В то воскресенье я был на сельскохозяйственной выставке и здесь впервые услышал по радио о начавшейся войне. Первая мысль была: « Ну нарвались фашисты, теперь мы им покажем. А возраст — всего девятнадцать». В первые дни был мобилизован. Сначала учился на курсах младших командиров в Чкалове, а потом попал в пехотный взвод, который держал оборону в Данбасе. «Я помню свой первыйбой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать. Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал… Мы бежали недалеко друг от друга и перекликались — проверяли, живы ли. И вдруг…:».В начале этого же года Анатолий Папанов был тяжело ранен, почти полгода лечился в госпитале. .Его оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь, находящийся в дагестанском городе Буйнакске. « Ехали долго, дней десять, и в пути мне было очень плохо, тяжело. Ухаживал за мной, помогая санитарам, молодой солдат (из легкораненых, как он говорил), совсем почти мальчишка. Прибыли к месту назначения, и в общей суматохе я потерял его из виду и очень грустил, потому что привык к этому доброму и улыбчивому пареньку. Когда стал ходить, неожиданно встретил его в коридоре госпиталя. Увидел и… мурашки по телу побежали: «легкораненый» был без ноги. Поэтому, когда меня спрашивают, что мне больше всего запомнилось на войне, я неизменно отвечаю: «Люди».После ранения на фронт он вернуться уже не смог: комиссовали подчистую, никакие просьбы и протесты не помогли — комиссия признала негодным к воинской службе, ведь было срезано полпятки, на ноге оторвано два пальца, и кости на ступне снарядом раздробило. Эти косточки потом периодически отторгались организмом, да и под срезанную пятку все время приходилось что-то подкладывать. Но зрители, видя на экране здорового и бодрого актера, даже не догадывались о его недуге.

армию Папанова призвали в 1940 году. Служба его началась в Саратове, затем перевели в Оренбург. Там и застало известие о начале войны. « У каждого моего современника было свое 22 июня 1941 года,- вспоминал Анатолий Дмитриевич .-В то воскресенье я был на сельскохозяйственной выставке и здесь впервые услышал по радио о начавшейся войне. Первая мысль была: « Ну нарвались фашисты, теперь мы им покажем. А возраст — всего девятнадцать». В первые дни был мобилизован. Сначала учился на курсах младших командиров в Чкалове, а потом попал в пехотный взвод, который держал оборону в Данбасе. «Я помню свой первыйбой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать. Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал… Мы бежали недалеко друг от друга и перекликались — проверяли, живы ли. И вдруг…:».В начале этого же года Анатолий Папанов был тяжело ранен, почти полгода лечился в госпитале. .Его оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь, находящийся в дагестанском городе Буйнакске. « Ехали долго, дней десять, и в пути мне было очень плохо, тяжело. Ухаживал за мной, помогая санитарам, молодой солдат (из легкораненых, как он говорил), совсем почти мальчишка. Прибыли к месту назначения, и в общей суматохе я потерял его из виду и очень грустил, потому что привык к этому доброму и улыбчивому пареньку. Когда стал ходить, неожиданно встретил его в коридоре госпиталя. Увидел и… мурашки по телу побежали: «легкораненый» был без ноги. Поэтому, когда меня спрашивают, что мне больше всего запомнилось на войне, я неизменно отвечаю: «Люди».После ранения на фронт он вернуться уже не смог: комиссовали подчистую, никакие просьбы и протесты не помогли — комиссия признала негодным к воинской службе, ведь было срезано полпятки, на ноге оторвано два пальца, и кости на ступне снарядом раздробило. Эти косточки потом периодически отторгались организмом, да и под срезанную пятку все время приходилось что-то подкладывать. Но зрители, видя на экране здорового и бодрого актера, даже не догадывались о его недуге.