Муниципальное казенное образовательное учреждение

Доволенская СОШ №1

Проект

«В ком нет любви к стране родной,

те сердцем нищие калеки»

Выполнили:

Драчёва Варвара

Пятина Дарья

МКОУ Доволенская СОШ №1,

6а класс

Руководитель: Ступакова Е.А.

с. Довольное

2018

Оглавление

Введение………………………………………………………………………3

1. Актуальность темы (цель и задачи проекта) …………………………4

2. Из истории праздников ..........................................................................5

2.1. Семик …………………………………………….……………………..7

2.2. Зелёные святки …………………………..…………………………..8

2.3. Луп Брусничник ……………………………………………………...9

2.4. Екатерина-Санница ……………………………………………………9

Выводы ………………………………………………………………….11

Список используемых источников .. .……………………………………12

Приложение ……………………………………………………………….13-16

Введение

Русский народ – представители восточнославянского этноса, коренные жители России (110 миллионов человек - 80% населения Российской Федерации). Каждая страна и его народ имеют свое значение в современном мире; очень важны понятия народной культуры и истории нации, их становление и развитие. Каждый народ и его культура уникальны по - своему[1].

В каждой стране есть общие для всех государственные праздники, но у каждого народа есть свои праздники, которые пришли из глубины веков.

Народные праздники России взаимосвязаны с миром природы, с ее оживанием, расцветанием, сажанием и собиранием щедрого урожая. Все без исключения народные праздники России наполнены традициями, ритуалами, обрядами.

Обычаи, обряды, само проведение праздников передавались из века в век, от старших к младшим, как великая драгоценность, общее богатство; в них русский человек раскрывал свой характер, свою душу, красоту, культуру.

Неопровержимым фактом является то, что русские люди обожают народные праздники.

В старину на Руси было много различных праздников, большинство из которых были связаны с сезонными изменениями в природе и трудом людей.

Обычаи древних славян, почитающих природу и все, что с ней связано, больше всего сохранились именно в ритуалах и обычаях народов России.

В праздники людям особенно ярко присуще своеобразное мировосприятие, чувство полноты жизни.

Актуальность

В настоящее время назрела необходимость обращения к истокам народной культуры. Происходит разрушение ценностной системы. Через СМИ, кино, рекламу, Интернет насаждаются модели, среди которых главное - обогащение и успех любой ценой. А это ведёт к потере ряда важных морально-нравственных норм и ценностных установок. Из душ наших исчезают сострадание, сочувствие - вечные ценности.

Традиции, существовавшие в старину, забылись новым поколением. Поэтому, пока не поздно, нужно приобщиться к истокам народной культуры.

В наше время особенно очевидно, что без духовности нам не выжить, не обрести согласия в обществе.

Изучая на уроках литературы календарно-обрядовый фольклор, мы немножко говорили и о русских праздниках, которые хорошо нам известны. После таких уроков у нас возникло желание узнать, а какие вообще есть праздники у русского народа и как они называются.

И мы решили выполнить проект, связанный с русскими народными праздниками.

Наш проект называется: «В ком нет любви к стране родной,

те сердцем нищие калеки».

Цель проекта: приобщение к истокам народной культуры, знакомство с народными праздниками, исследование современного знания обычаев русского народа.

Для достижения цели мы перед собой поставили следующие задачи:

изучить материалы по теме, используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы;

познакомиться с традициями русского народа при проведении народных праздников, культурой;

провести анкетирование среди обучающихся 5-6 классов нашей школы;

выполнить творческую работу по теме.

Методы и приёмы: сбор информации, работа с литературой, обработка собранной информации, творческая работа.

Многие русские народные праздники сопровождаются напоминающими театральное представление действиями, зачастую необычными и непонятными. Почему люди из года в год, из века в век в определенные дни словно исполняют хорошо заученные роли? Такова традиция.

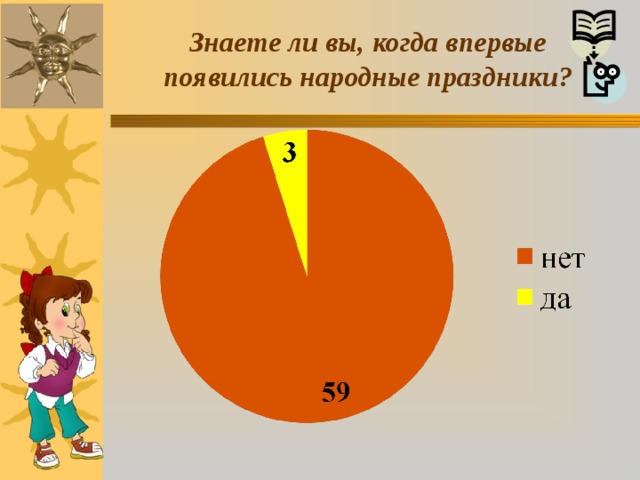

Прежде чем искать информацию, когда впервые появились народные праздники, мы решили задать такой вопрос обучающимся 5-6 классов нашей школы. И вот что мы получили.

На диаграмме мы видим, что 59 человек не знают, когда появились у русского народа праздники. А 3 человека сказали, что знают, но почему-то не указали дату.

Так как большинство обучающихся не знают об этом, мы обратились за информацией к Интернету и дополнительной литературе.

Некоторые праздники уходят своими корнями в языческое прошлое русского народа, еще до крещения Руси. Тогда человек еще не думал о себе как о хозяине природы. Он ощущал себя ее частью и считал, что, подобно ему, живыми были земля и небо, вода и огонь, гром и молния, деревья и камни…

Ещё из “Повести временных лет” известно, что в Киевском государстве главными богами были Перун, Стрибог, Дажьбог, Хорс, Велес, Сварог, богиня Макошь. Их культ учрежден князем Владимиром в 980 году. Учеными установлены имена и некоторых других богов. Каждый из них имел собственное лицо, свой характер, играл определенную роль.

Все они: и боги, и духи, и стихии – существа иной природы – таили в себе угрозу. Их опасались обидеть даже ненароком, и чтобы обезопасить себя, люди задабривали каждого на свой лад. Отсюда и появились своеобразные ритуалы и обычаи, которые потом плавно переросли в народные праздники.

В селах и поселках русские традиции и обычаи чтят и помнят в большей степени, чем в городах, что связано с более обособленным образом жизни городских жителей.

На второй вопрос нашей анкеты «Какие народные праздники вы знаете?», были получены следующие результаты.

Как видим на диаграмме, самые любимые и известные — это, без всякого сомнения, снежное и морозное Рождество, ранневесенняя Масленица, указывающая дорогу весенним и солнечным дням, светоносное торжество Пасхи, весенне-летняя Троица и солнечный радужный день Ивана Купалы. Эти праздники у всех на слуху.

В семьях наших учеников не только знают эти праздники, но и почитают их. В этом мы убедились, задав следующий вопрос анкеты: Пасху почитают в 33 семьях, а Масленицу – в 28 семьях. Реже почитают другие праздники. В 19 семьях предпочтение отдают государственным праздникам.

Но мы пошли дальше: решили узнать о тех праздниках, о которых мало кто знает. Нам интересно было узнать, были ли ещё такие ученики нашей школы, у которых так же, как и у нас, появился интерес к другим народным праздникам, менее известным.

И мы задали вопрос: «Интересовались ли вы другими народными праздниками менее известными?». 47 обучающихся ответили «нет», а 15 человек написали что да, но указать название праздников не смогли.

Национальная культура – это национальная память народа, то, что выделяет данный народ в ряду других, позволяет человеку ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору.

И с календарем, и с жизнью человека связаны народные обычаи, а также церковные таинства, обряды и праздники. На Руси календарь назывался месяцесловом. Месяцеслов охватывал весь год крестьянской жизни, «описывая» по дням месяц за месяцем, где каждому дню соответствовали свои праздники или будни, обычаи и суеверия, традиции и обряды, природные приметы и явления[2].

В 988-989 годах произошло крещение Киевской Руси. Христианство принесло на землю наших предков свои прекрасные идеи добра, любви. Но, к сожалению, церковь жестоко, силой, стала искоренять чуждую ей веру. Народ же сопротивлялся этому, отстаивая религию своих отцов.

Но поскольку корни всех языческих представлений уходят в отдаленную первобытность, невозможно было так сразу уничтожить древнюю веру. Более того, язычество стало проникать в христианство. И чтобы подчинить русский народ своему влиянию, Церковь вынуждена была пойти на компромисс: христианскую обрядность (церковные службы, посты и т.п.) стали сочетать с языческими отправлениями культов; и в число христианских были включены главные языческие праздники[3].

Благодаря исследованиям этнографов, фольклористов, археологов мы теперь можем нарисовать себе достаточно яркую картину жизни наших предков, можем представить, как они проводили будни, как умели веселиться в праздники.

Познакомившись с некоторыми фактами истории, мы обратились к Википедии. И вот что узнали: у русского народа большое количество народных праздников. Конкретно, сколько их насчитывается, никто не может сказать.

Просмотрев список праздников, наше внимание привлекло несколько названий: семик, зелёные святки, брусничник, Екатерина-Санница.

Мы решили узнать, что это за праздники.

Семи́к (Русалчин Велик день, Троица умерших) — восточнославянский праздник весенне-летнего календарного периода.

Семи́к — обычно седьмой четверг или седьмое воскресенье после Пасхи, откуда и название. Во многих местах с этого дня в сёлах ставили берёзки («Троицкое дерево»), а девушки «кумились». В течение столетий древние обряды Семика постепенно переносились на Троицу. В одних местах этот процесс к XIX веку полностью завершился: Троица впитала в себя всю обрядность Семика. В других — обрядовые действия раскладывались на Семик и Троицу[4].

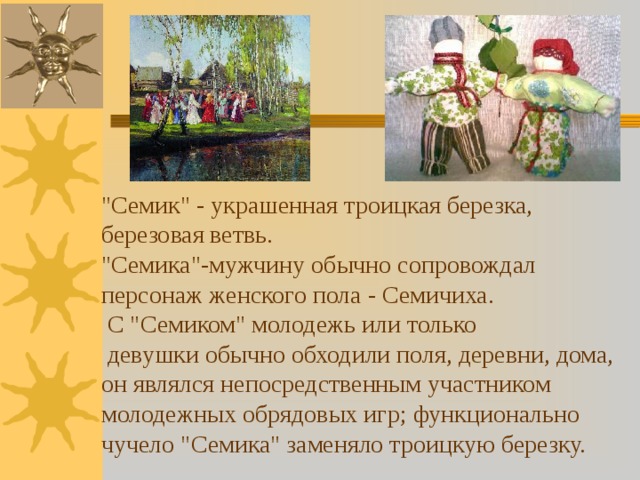

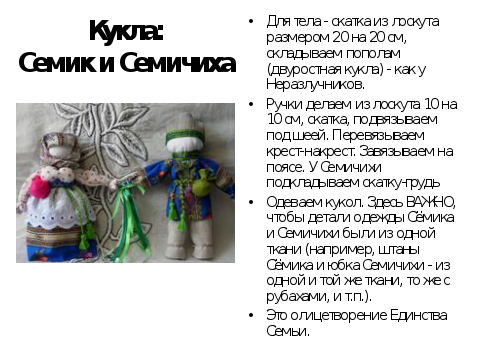

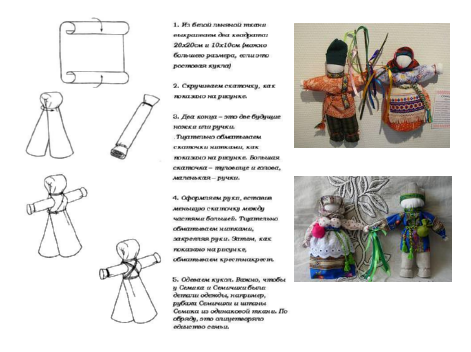

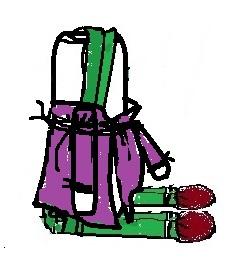

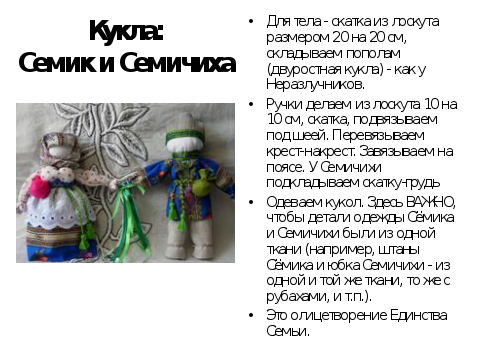

В Семик деревенские и городские улицы, дома снаружи и внутри украшали срубленными березками или ветками березы, полы в домах покрывали плотным ковром из трав, на божницу ставили букеты цветов. Этот обычай, распространенный по всей России, вошел и в церковную практику. Также изготавливали кукол: Семика и Семичиху.

"Семик" – это украшенная троицкая березка или березовая ветвь с признаками мужчины. "Семика"- мужчину обычно сопровождал персонаж женского пола - Семичиха.

С ними молодежь или только девушки обычно обходили поля, деревни, дома, она являлась непосредственным участником молодежных обрядовых игр; в четверг утром выносили в поле, устанавливали и устраивали возле неё трапезу, пляски; в ходе обрядового действия его участники - парни и девушки по очереди целовали чучела и друг друга.

По мнению В. Я. Проппа, причина такого повышенного внимания именно к берёзе заключается в том, что молодую берёзу считали средоточием магической плодородной энергии. Эта энергия важна и полям, которые жизненно нуждаются в плодородии, и людям, и скоту, которым необходима энергия плодовитости. Поэтому и поля, и людей старались приобщить к этой живительной энергии берёзы[5].

А о празднике Зелёные святки мы узнали из Толкового словаря Владимира Ивановича Даля.

Зелёные святки[6] — славянский народный праздничный комплекс весенне-летнего календарного периода, называемый также по главному дню — Семиком. Но это совершенно разные праздники, потому что у русских народов часто Зелёными святками называлась неделя, предшествующая празднику Троицы, а Семик праздновался только за три дня до Троицы.

Зеленые Святки - недельное празднование расцветающей природы, нового круга жизни, величание православной троицы — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Наши предки в эти дни поклонялись природным божествам, стихиям — огню, воде, земле. А еще праздник всегда был праздником семьи (отец + мать + дитя). И сегодня это хороший повод порадоваться за свою семью. Зеленые Святки особенно любили девушки, водили хороводы и «ручейки» между берез, самую красивую березку наряжали лентами, венками, называли Лелей, пели ей троицкие песни, а потом начинались всевозможные игры.

Народный праздник Луп Брусничник отмечается 5 сентября. В этот день православной церковью чтится память мученика Луппа. Обычно в этот день случаются заморозки, в народе именуемые «лупенскими», после которых идут в лес собирать созревшую бруснику. Отсюда и название – Брусничник.

Мужчины с утра отправляются на поля убирать лен и овес.

Женщины, закончив утренние хозяйственные дела, берут детей и идут в лес за ягодой. Брусника издревле славится своими целебными свойствами. Сок ягод хорошо помогает при простуде. Чай из брусничных листьев врачует «разгулявшийся» кишечник и восстанавливает «уставшую» печень. К ужину на стол ставятся традиционные пироги с брусникой.

А 7 декабря отмечается народный праздник - Екатерина-Санница. Получил он своё название в честь великомученицы Екатерины, память которой почитается в этот день. Назвали Екатерину Санницей, потому что к этой дате усиливался мороз и устанавливался санный путь.

Катеринин день пришел – катанье на санях привел.

В этот день «обновляли» санный путь, устраивая гонки на санях. Все жители деревни, стар и мал, собирались на какой-либо возвышенности или пригорке, чтобы посмотреть на парней и молодых мужчин, поболеть за своих. Бабушки и крестные мамы дарили в Катеринин день деткам санки.

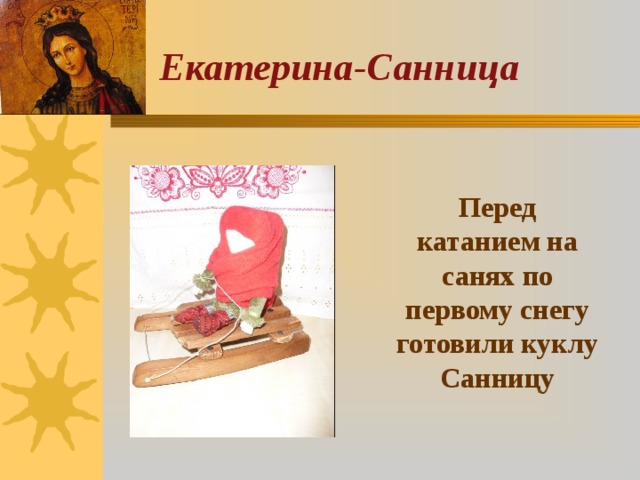

Перед катанием на санях по первому снегу готовили куклу Санницу, которую под веселое гиканье и свист толпы спускали на санях с горы.

Покатились санки вниз.

Крепче, куколка, держись!

Ты сиди, не упади –

Там канавка впереди!

Надо ездить осторожно!

А не то разбиться можно!

Считалось, что чем дальше в своих саночках проедет куколка, тем лучше будет урожай льна. Если кукла не упала во время поездки, холсты будут отменного качества. Эта традиция доставляла радость взрослым и детям. Кукол Санниц изготавливают и сегодня.

Выводы

Работая над проектом, мы осознали для себя, что малая Родина - это не только ее география, история, экономика, но и обычаи, традиции, обряды, что принято называть, - духовная жизнь народа.

Все народные праздники зависят от времени года.

Чтобы полюбить свой народ, чтобы понять смысл вековых традиций и обычаев, надо изучать ее истоки.

Если мы не будем изучать и почитать традиции своих предков, то через несколько десятков лет просто потеряем свою культуру, а значит и уважение других народов.

Применение нашего проекта:

- на уроках литературы при изучении темы «Календарно-обрядовый фольклор»;

- на уроках технологии при изготовлении русских народных кукол;

- мастер-класс в начальных классах.

Список использованных источников

Интернет-ресурс: https://сезоны-года.рф

Русские обычаи и обряды / Автор-составитель: Н.А.Юдина. – М. : Вече,

2006.- с 15

Русские обычаи и обряды / Автор-составитель: Н.А.Юдина. – М. : Вече,

2006.- с 27

Интернет-ресурс: https://ru.wikipedia.org

Пропп В. Я. Русские аграрные праздники.- СПб.: Терра-Азбука,

1995. -176 с.

Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. /авт.-сост.

В.И.Даль.- 2-е изд. – СПб.: Типография М.О.Вольфа, 1880-1882.-Т.4-

с.174, 462

Приложение

Троицкое деревце — один из главных символов троицко-семицкой обрядности. Наряду с цветами, венками, ветками троицкое деревце используется для украшения дома, двора, улицы, церкви. Троицкие обычаи со срубленной и украшенной берёзкой широко распространены в центральных русских областях, в Поволжье и в Сибири. Выбрав за селом (в лесу, вблизи от ржаного поля, у воды) подходящую молоденькую берёзку, девушки украшали её каждая своей лентой, платками, бусами, полевыми цветами.

Лупп - был родом из города Солуни, жил в III веке н. э. Являлся рабом Димитрия Солунского, казненного за христианское вероисповедание. После смерти хозяина Лупп взял его перстень и окропил свои одежды его кровью. Благодаря имени великомученика, перстню и своей вере, впоследствии он смог сотворить немало чудес в родном городе.

Так как это было время ярой борьбы язычников с христианской верой, Луппа много раз пытались арестовать. Но Всевышний оберегал его, хоть будущий святой и не был крещен. Однажды, когда вода пролилась на Луппа прямо с неба, он понял, что это знак и он теперь христианин, и сам отдался в руки мучителям.

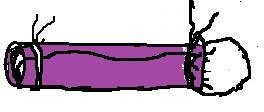

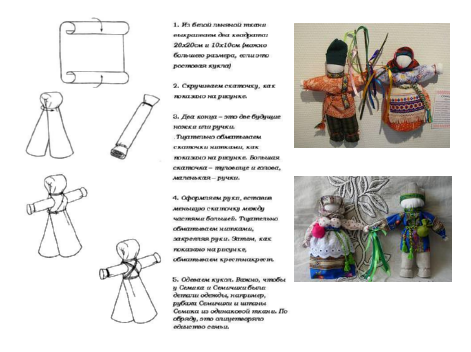

Кукла Санница

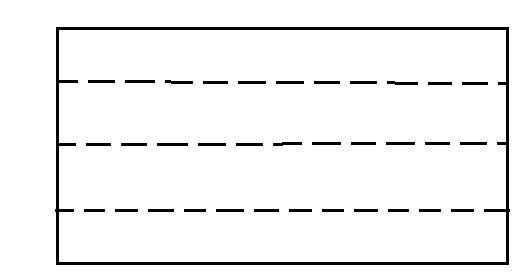

Для изготовления куклы высотой 10 см понадобится:

для туловища - ткань белая 30х50 см.,

для рук – ткань 8х15см – 2 шт.,

для ног – ткань 15х40см

для пальто – ткань темная 15х10см и 4,5х7см – 2 шт.,

для штанишек – 14х8см или 8х9 см – 2 шт.,

для платка: треугольник 22х35 см и тесьма или ленточка 2х10 см.,

«валенки» - 5х5 см – 2шт (темная ткань),

«варежки» - 3х3 см – 2 шт.,

ткань в цвет «штанишек» 2х50 см – для закрепления ног,

тонкие крепкие нитки, ножницы.

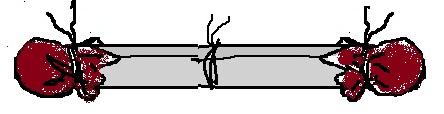

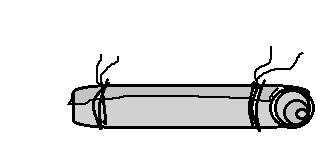

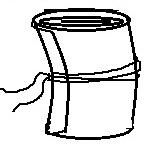

Изготовление туловища

1. Лоскут 30х50 см. свернуть вдоль в 4 раза - получается полоса 7,5х50 см

2 . Полосу для туловища скрутить в плотный валик, закрепить ниткой в «области талии» - посередине

. Полосу для туловища скрутить в плотный валик, закрепить ниткой в «области талии» - посередине

.

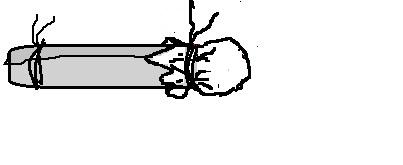

3. Изготовление ног

Л оскут 15х40 см скрутить по узкой стороне в валик, валик длиной 15 см закрепить ниткой с обоих концов – заготовка для ног

оскут 15х40 см скрутить по узкой стороне в валик, валик длиной 15 см закрепить ниткой с обоих концов – заготовка для ног

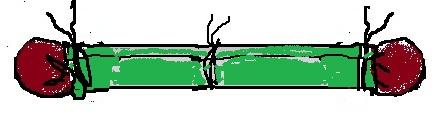

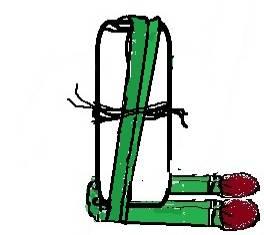

Надеваем валенки

К вадратом 5х5 см обернуть торец заготовки ног, вложив во внутрь кусочек ваты, закрепить ниткой. Повторить действие с другого конца.

вадратом 5х5 см обернуть торец заготовки ног, вложив во внутрь кусочек ваты, закрепить ниткой. Повторить действие с другого конца.

Надеваем «штанишки»

Заготовку ног обернуть лоскутом 14х8 см (штанишки) так, чтобы были видны «валенки». Закрепить ткань ниткой посередине и с обоих концов.

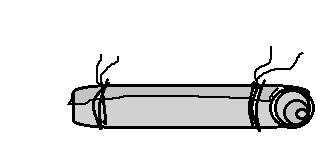

Заготовку ног сложить пополам – буква Л, закрепить ниткой.

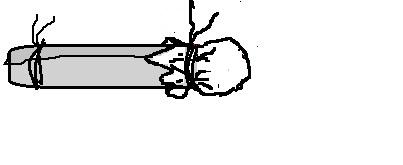

С крепляем туловище с ногами. Закрепление ног: сложенную заготовку ног приложить к нижней части «туловища» (тугой валик из полосы 7,5х50 – пункт 2), примотать полосой 2х50см: от «талии» через низ, верх, через низ, верх и дт. Закрепить ниткой в области «талии»

крепляем туловище с ногами. Закрепление ног: сложенную заготовку ног приложить к нижней части «туловища» (тугой валик из полосы 7,5х50 – пункт 2), примотать полосой 2х50см: от «талии» через низ, верх, через низ, верх и дт. Закрепить ниткой в области «талии»

Делаем заготовки рук: лоскуты 8х15см скатать по стороне 8 см в 2 валика. Торцы валиков закрепить ниткой.

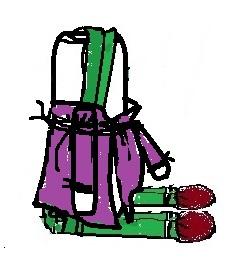

Надеваем «варежки»: квадратом 3х3 см обернуть торец заготовки руки, закрепить ниткой. Повторить действие

«

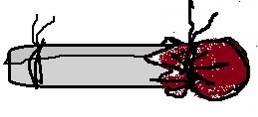

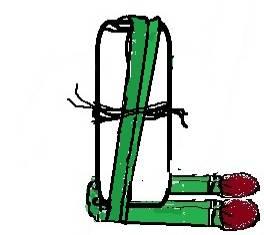

Шьем» пальтишко: заготовку руки обернуть лоскутом 7х4,5 см (ткань пальто) так, чтобы было видно «варежку». Закрепить «рукав» ниткой. Повторить действие

Шьем» пальтишко: заготовку руки обернуть лоскутом 7х4,5 см (ткань пальто) так, чтобы было видно «варежку». Закрепить «рукав» ниткой. Повторить действие

Надеваем пальто: «Туловище» обернуть лоскутом 10х15см (ткань пальто), так, чтобы в верхней части был виден участок валика – голова. Закрепить «пальто» ниткой «в области шеи». Нитку не обрывать.

З акрепляем руки: Приложить «руки» по бокам «туловища», закрепить ниткой «в области шеи».

акрепляем руки: Приложить «руки» по бокам «туловища», закрепить ниткой «в области шеи».

П окрываем голову: Верхнюю часть «головы» обернуть тесьмой или лентой – нижний платок

окрываем голову: Верхнюю часть «головы» обернуть тесьмой или лентой – нижний платок

Повязать верхний платок (назад, под руки)

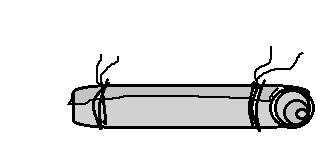

Посадить куклу на санки.

16

. Полосу для туловища скрутить в плотный валик, закрепить ниткой в «области талии» - посередине

. Полосу для туловища скрутить в плотный валик, закрепить ниткой в «области талии» - посередине крепляем туловище с ногами. Закрепление ног: сложенную заготовку ног приложить к нижней части «туловища» (тугой валик из полосы 7,5х50 – пункт 2), примотать полосой 2х50см: от «талии» через низ, верх, через низ, верх и дт. Закрепить ниткой в области «талии»

крепляем туловище с ногами. Закрепление ног: сложенную заготовку ног приложить к нижней части «туловища» (тугой валик из полосы 7,5х50 – пункт 2), примотать полосой 2х50см: от «талии» через низ, верх, через низ, верх и дт. Закрепить ниткой в области «талии» акрепляем руки: Приложить «руки» по бокам «туловища», закрепить ниткой «в области шеи».

акрепляем руки: Приложить «руки» по бокам «туловища», закрепить ниткой «в области шеи». окрываем голову: Верхнюю часть «головы» обернуть тесьмой или лентой – нижний платок

окрываем голову: Верхнюю часть «головы» обернуть тесьмой или лентой – нижний платок