Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Акзегитовская основная общеобразовательная школа имени Усмана Альмеева Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»

Номинация конкурса «Чистое село»

Исследовательская работа на тему:

«Исследование чистоты воздуха методом лихеноиндикации».

Выполнила:ученица 7 класса Акзегитовской основной общеобразовательной школы имени Усмана Альмеева Зеленодольского района Р.Т Саттарова Ильзида

Тел. 8-843-71-2-52-41

Руководитель: Сагдиева Зульфия Рахимулловна.учитель биологии и географии Акзегитовской основной общеобразовательной школы имени Усмана Альмеева Зеленодольского района Р.Т

2016 г.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Введение …………………………………………………………………………..3

I. Обзор литературы………………… …………….. ………….. ……………….5

II. Материалы и методика работы ………………………………………………9

III. Результаты исследований…………………………………………………..10

IV. Выводы……………………………………………………………………….12

Заключение ……………………………………………………………………....13

Список литературы …………………………………………………………..…14

Приложение

Введение

Роль атмосферы в природных процессах очень важна. Чистый воздух необходим для жизни человека, других животных и для растений. Последнее время очень многие говорят о загрязнении воздуха, так как это отражается, прежде всего, на нашем здоровье. В любом населенном пункте наблюдается загрязнение атмосферы, связанное с работой предприятий, автотранспорта, сжиганием отходов и другими источниками. Воздух населенного пункта загрязняется твердыми частицами (пылью, золой, сажей, дымом, цветочной пылью), аэрозолями, газами, парами, и т.д. Необходимо иметь в виду, что, попадая в атмосферу различные вещества, взаимодействуют между собой и образуют соединения опасные дня здоровья человека: это соединение серы, углекислый газ, соединение азота, углеводорода, сажа, фенол, тяжелые материалы.

Исходя из вышеперечисленного необходимо вести мониторинг состояния атмосферного воздуха. В задачи мониторинга входит наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды.

Один из специфических методов мониторинга – биоиндикация, определение степени загрязнения геофизических сред с помощью живых организмов, биоиндикаторов.

Оценить состояние воздуха можно с помощью метода лихеноиндикации. Лихеноиндикация – это метод биоиндикации, в котором биоиндикаторами являются живые организмы - лишайники.

Биоиндикация имеет ряд преимуществ перед инструментальными методами. Она отличается высокой эффективностью, не требует больших затрат и дает возможность характеризовать состояние среды за длительный промежуток времени.

Лишайники не зря выбраны одними из основных объектов экологического мониторинга. Они чутко реагируют на характер субстрата, на котором растут, на микроклиматические условия и способны изменять свой внешний вид в зависимости от степени загрязненности воздуха. Лишайники распространены по всему Земному шару, их реакция на внешнее воздействие очень сильна, а собственная изменчивость незначительна. Некоторые виды лишайников очень чувствительны к загрязнению воздуха и исчезают даже при небольшом загрязнении. Другие, наоборот, появляются и бурно развиваются при повышенном содержании определенных веществ.

Преимущества лихеноиндикации перед другими методами мониторинга загрязнений среды - малая стоимость исследований, краткосрочность получения результатов и объективные показания, выражающиеся не в сухих цифрах, а в реальных результатах воздействия на живые организмы антропогенных загрязнителей. Недостаток такого исследования - приближённость результатов.

В своей исследовательской работе в качестве индикатора загрязнения атмосферного воздуха мы решили использовать лишайники (лихеноиндикация), как показатели чистоты воздуха.

Актуальность: подобная работа дает возможность судить об экологической обстановке села. Тем самым осуществляется воспитание экологически грамотного гражданина.

Цель исследования: на основе лихеноиндекации выделить зоны лишайников, которые позволяют судить о степени загрязненности атмосферного воздуха.

Задачи исследования:

расширить знания о лишайниках;

выявить разнообразие и покрытие эпифитных лишайников на коре деревьев.

измерить площади проективных покрытий лишайников;

оценить степень загрязненности атмосферного воздуха в разных участках исследуемой территории.

анализ- синтез исследуемого материала.

Методика определение проектного покрытия лишайников на стволах лиственных деревьев.

Для сравнения были выбраны три пробных участка зеленых насаждений, расположенных в различной степени удаленности от источника загрязнения (автодороги) в районе школы:

первый участок со стороны автодороги по улице Центральной;

второй с противоположной стороны, между жилыми домами, расположенный на расстоянии 200 м от автодороги по улице Джалиля;

третий участок березовая роща на расстоянии 1 км от автодороги.

I. Обзор литературы

Наука, изучающая лишайники, называется лихенологией. Всего на земном шаре насчитывается 20000 видов лишайников, и ежегодно лихенологии вновь открывают ранее неизвестные виды.

Лишайники можно встретить повсеместно: в лесу, на деревянном заборе, старой крыше сарая. Настоящее царство лишайников – полярная тундра, в горах преобладают накипные лишайники. Они встречаются в Арктике и Антарктиде, в жарких пустынях и тропических лесах.

В отличие от других растений, тело лишайника, которое называется слоевищем, или талломом не имеет корня, стебля и листьев. Лишайники - своеобразная группа симбиотических организмов, в которых совместно живут организмы, принадлежащие к разным типам (грибы и водоросли) и снабжающие друг друга необходимыми для жизнедеятельности веществами. Гриб, нуждающийся в готовых органических веществах, получает их от водоросли, способной к фотосинтезу органических веществ из минеральных с помощью солнечной энергии. В свою очередь гриб поставляет водоросли необходимые ей минеральные вещества и хорошо удерживает воду, причем не только дождевую, но и содержащуюся во влажном воздухе в форме пара или тумана.

Такие особенности биологии позволяют лишайникам поселяться на поверхности камней, на стволах деревьев, на других голых поверхностях. Значительную часть необходимых для их жизни минеральных веществ лишайники получают из поглощаемой их поверхностью пыли, оседающей из воздуха. Это делает их весьма чувствительными к химическому составу пыли и к содержанию в воздухе загрязняющих веществ. Лишайники первыми из живых существ страдают от загрязнения воздуха. На этой реакции основана методика лихеноиндикации (определения по лишайникам) - оценки степени загрязненности воздуха в городах и в лесных массивах.

На территории России встречается около 25 тысяч видов лишайников. Их точное определение требует профессиональных знаний и опыта. Однако, отличить разные виды лишайников друг от друга не так трудно, даже не зная их видовых названий.

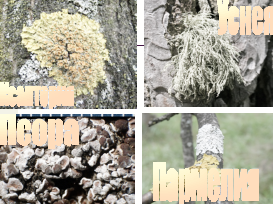

По внешнему строению лишайники делятся на три основные группы:

1. накипные (состоят из тонких корочек; плотно сросшихся с той поверхностью, на которой разместился лишайник) – обитают на коре деревьях, почве, камнях;

2. листоватые (похожи на листья, их тело плоское, стелется по камням, деревьям, прикрепляясь особыми нитями, напоминающие маленькие корешки) – листоватый лишайник обычно можно отделить от поверхности;

3. кустистые (не стелющейся по поверхности, они стоят кустиками или свисают сверху вниз «бородами») – размеры этих лишайников разные (от нескольких сантиметров до 7-8 метров) (см. приложение, табл. 1).

На обрабатываемых землях лишайники не встречаются вследствие их очень медленного роста(1 – 8 мм в год). Живут они долго – до 80 лет, а некоторые даже до 600 лет.

Способность лишайников быстро поглощать и испарять влагу в наши дни обернулись против них. Ведь вместе с водой слоевище растения всей своей поверхностью впитывает растворенные в воде соединения, в том числе и загрязняющие вещества. Например, сернистый газ (в больших количествах выделяющийся в атмосферу при переработке сернистых руд, сжигании нефти и угля), при кратковременном воздействии для лишайники не вреден, но длительное поглощение этого соединения и накапливание его в слоевище оказывается для них пагубным. На территории, где средняя концентрация SO2 превышает 0,3 мг/м3, лишайники практически отсутствуют. В районах со средними концентрациями диоксида серы от 0,3 до 0.05 мг/м3 по мере удаления от источника загрязнения сначала появляются накипные лишайники, а затем листовые. При концентрации менее 0,05 мг/м3 появляются кустистые лишайники.

Лишайники, растущие среди источников атмосферного загрязнения, если не исчезают совсем, то чаще всего теряют свой нарядный, привлекательный вид. На краях лопастей появляется беловатый налет, уменьшается размер слоевищ. Лишайники выглядят больными. Лишайники могут накапливать в своем теле самые разнообразные химические элементы. Эти растения используются дня наблюдения за распространением в атмосфере более тридцати элементов.

По отношению к загрязнению воздуха виды лишайников можно разделить на три категории.

Самые чувствительные, исчезающие при первых симптомах загрязнения (уснея хохлатая пышная, цетрария сизая) - кустистые.

Среднечувствительные, приходящие на смену погибшим чувствительным видам, с которыми они не могли конкурировать, пока воздух был совсем чистым; (пармелия бороздчатая, скальная кладония порошистая, бахромчатая) - листоватые.

Самые выносливые, толерантные к загрязнению.

Большинство лишайников легко переносят полное высыхание. Обезвоженное тело лишайника пересыхает, и организм впадает в полубезжизненное состояние анабиоза. Спящий в анабиозе лишайник гораздо более устойчив к облучению, перегреванию и переохлаждению. Происходит так из-за того, что внутренняя кора лишайника, высыхая, становится толстой и непрозрачной, преграждая путь солнечному свету.

Большую часть своей жизни лишайники пребывают в почти обезвоженном состоянии. В таких условиях фотосинтез в клетках водорослей полностью прекращается, а значит, прекращается и рост всего лишайника.

Слишком медленный рост слоевища, не дает возможности лишайникам расти, в более или менее благоприятных местообитаниях, поэтому любые мало пригодные для жизни растений почвы для лишайников заказаны. Остаются голые скалы и валуны, поваленные стволы, кора деревьев и бросовые, бедные питательными веществами почвы. При таком медленном росте лишайников им требуется совсем немного минеральных веществ, поэтому даже на самых бедных почвах они чувствуют себя прекрасно.

Совсем другое дело – голые скалы, где растворенных минеральных веществ нет вовсе. Лишайники образуют кислоты. Эти кислоты вымываются из слоевища с водой и растворяют каменный субстрат, на котором поселился лишайник. Они впитываются, восполняют недостаток минеральных веществ.

Таким образом, поколение за поколением лишайники постепенно разрушают твердую каменную породу. Без помощи лишайников было бы невозможно начальное накопление перегноя. Остатки слоевищ разлагаются с помощью бактерий, становясь основой для формирования тонкого слоя почвы, где позже поселятся мхи, а затем другие растения.

Размножаются лишайники вегетативным, бесполым и половым путем. При этом размножается либо собственно лишайник, либо микобионт. Вегетативное размножение наблюдается наиболее часто, и основано на способности слоевища лишайников регенерировать из отдельных участков. Оно осуществляется путем фрагментации – отделения участков слоевища. Фрагментация происходит механически, так как хрупкие в сухую погоду лишайники легко ломаются от прикосновения животных или людей. Попав в соответствующие условия, отдельные участки лишайников развиваются в новое слоевище.

Значение лишайников в современных биоценозах незначительно. Однако, в зарождающихся биоценозах, они могут играть значительную роль. Как автогетеротрофные компоненты, они одновременно аккумулируют солнечную энергию, образуя определенную фитомассу, и в то же время разлагают органические и минеральные вещества. Лишайники играют роль настоящих пионеров-первопроходцев: именно с лишайников начинается многотысячелетний процесс образования почв. В результате их жизнедеятельности создаются условия для поселения сосудистых растений. Наибольшей биомассы лишайники достигают в тундре. Они используются как индикаторы чистоты воздуха, т.к. их распределение на территориях зависит и от степени загрязнения воздуха. Также лишайники служат прибежищем для множества животных: гусениц, клещей, тараканов, цикад, жужелиц и т.д.

Среди лишайников почти нет ядовитых видов, однако значение их в питательном рационе человека невелико. Известно, что в Японии готовят различные блюда из умбиликарии съедобной (Umbilicaria esculenta). А в тундре лишайник ягель служит единственным кормом для северных оленей. В лесу лишайники выполняют роль «защитников» деревьев. Покрытые ими, деревья меньше разрушаются грибами, повреждающими древесину.

II. Материалы и методика работы

Оборудование: рамка дня подсчета проективного покрытия лишайниками деревьев, лупа, стремянка, определитель растений, бумага, ручка.

Ход работы.

На трех пробных участках выбираем по 10 лиственных деревьев 30-40 летнего возраста, растущие вертикально.

На каждом дереве регистрируем наличие лишайников.

Определяем видовой состав лишайников на обследуемом дереве.

Определяем на высоте 1.4- 1.6м над землей, и с какой стороны по отношению к источнику воздушного загрязнения расположены лишайники.

При помощи рамки из прозрачного материала с внутренним размером 10 х 20 см. разделенную на 50 квадратов 2 х 2 см. (один квадрат составляет 2% площади пленки) определяем проективное покрытие лишайниками стволов деревьев.

Проводим оценку эпифитного лишайникового покрова по следующей шкале:

А. Зона не поврежденной лишайниковой растительности.

Лишайники обильны. Встречаются на высоте более 1м, от земли. Проективное покрытие лишайников на стволах на высоте 1,3м. с северной стороны деревьев более 10%.

Б. Зона разрушения лишайникового покрова.

Лишайники на – высоте более 1,3 м. практически отсутствуют. У основания

дерева встречаемость лишайников менее 50%, среднее суммарное покрытие лишайников в интервале от 3 до 10%.

В. Зона полного разрушения лишайникового покрова.

Встречаемость деревьев без лишайников у основания более 70%; среднее проективное покрытие лишайников менее 0,1 %.

Записывают результаты лихеноиндикации.

Делаем выводы о степени загрязнения атмосферного воздуха.

III. Результаты исследований

В ходе работы было обработано 3 участка зеленых насаждений, расположенных в различной степени удаленности от источника загрязнения (автодороги) в районе школы:

первый участок со стороны автодороги по улице Центральной;

второй с противоположной стороны, между жилыми домами, расположенный на расстоянии 200 м от автодороги по улице Джалиля.

третий участок березовая роща на расстоянии 1 км от автодороги

Полученные данные прошли обработку. Мы составили таблицы ,провели их анализ и сделали выводы.

Анализируя данные таблицы, можно сказать:

На трех исследуемых участках были обнаружены только листоватые и накипные формы лишайников. Кустистые формы отсутствовали.

По улице Центральная проходит главная автомобильная дорога и крутой поворот – это самая загрязненная территория села. При наблюдении выяснили, что на 20 минут проехала 40 различных техник. Значит, за 1 час 120 техник. Мы знаем по данным, что одна машина на 1 час выделяет 120гр. различных загрязнителей воздуха. По нашим данным проехали 120 машин и по счетам выяснили 2,4 кг. Эти расчеты верны, потому что в этой территории расположен центральный поворот большой дороги. Значит техникам в этих местах приходится уменьшать скорость, при этом выделяются много газов от техник. Это доказывают лишайники.

На исследуемом участке у 80% деревьев проективное покрытие лишайниками составляет более 10%. – это зона не поврежденной лишайниковой растительности. У 20% деревьев наблюдается незначительная зона разрушения лишайникового покрова. Зоны полного разрушения лишайникового покрова не наблюдалось (см. приложение табл. № 2).

На втором исследуемом участке у 60% деревьев проективное покрытие лишайниками составляет более 10%. – это зона неповрежденной лишайниковой растительности. У 40% деревьев наблюдается незначительная зона разрушения лишайникового покрова. Зоны полного разрушения лишайникового покрова не наблюдалось. Зона, выбранная нами, оказалась нормальной, т.е. здесь встречаются разные виды лишайников. Еще хотелось бы отметить, что в этой улице мало транспортных средств. (см. приложение табл. № 3).

На третьем исследуемом участке разрушения лишайниковой растительности не наблюдалось.Это зона входит в зону не поврежденной лишайниковой растительности с чистым воздухом. Это часть села старое кладбище и очень мало ездят транспортные средства. В это участке встретился самый распространенный лишайник, заселяющий стволы берез, липы, рябины – Пармелия бороздчатая. (см. приложение табл. № 4).

При ведении исследовательской работы выводы по определенной методике записывали на карточки. (см. приложение табл. № 5).

Первый исследуемый участок близко расположен к дороге и поэтому наиболее часто подвергается воздействию вредных выхлопных газов, автотранспорта, вследствие чего проектное покрытие деревьев лишайниками значительно меньше и зона разрушения лишайникового покрова больше. Второй исследуемый участок находится на расстоянии около 200 м от автодороги и такому воздействию не подвергается. Третий исследуемый участок находится на окраине деревни и движение транспорта здесь мало.

IV. Выводы

Полное отсутствие кустистых и наличие листоватых и накипных лишайников на стволах деревьев исследуемых участков указывает на слабое загрязнение атмосферного воздуха в этом районе.

Количество видов лишайников и площадь их проективного покрытия прямо пропорциональны расстоянию от предполагаемого загрязнителя (автодороги), т.е. чем сильнее загрязнен воздух на данной территории, тем меньше встречается в нем видов лишайников, тем меньшую площадь покрывают они на стволах деревьев и других субстратов, и тем ниже их жизнеспособность.

Данная методика проста в использовании, не требует больших материальных затрат, дает объективные показания. Недостаток – результаты приблизительные.

В целом, результаты изучения состояния лихенофлоры на разных участках от автодороги показали, что с увеличением расстояния от нее:

число видов эпифитных лишайников увеличивается;

процент встречаемости лишайников на всех древесных породах возрастает;

покрытие стволов деревьев лишайниками становиться наиболее обильным.

На основании этого можно сделать вывод о том, что степень загрязненности атмосферного воздуха с удалением от центральной дороги уменьшается.

Заключение

Исследовательская работа по теме ««Исследование чистоты воздуха методом лихеноиндикации» показала следующие результаты. При сравнении показателей, по загрязненности, мы заметили, что южная часть села загрязнена больше, чем внутренняя. Цифровые данные на загрязненность атмосферного воздуха доказывали произрастание здесь лишайников, находящиеся близ обочины дороги южной стороны деревни лишайники в угнетенном состоянии. В малом видовом составе более подверженным к выбросам выхлопных газов.

Улица Джалиля и березовая роща оказались более чистыми. Здесь находились более здоровые и обильно растущие лишайниковые виды. Значит, видом цифровых данных и методом сравнении лишайников произрастающих на данной исследуемой территории выявилось, что южная часть села более-менее опасно для проживания здорового населения.

Выхлопные газы несут собой болезни дыхательных путей, сердечнососудистых заболеваний. Если учесть, что роза ветров, в летний промежуток времени, направлена с юга на север, значит, все газы идут в сторону села, ухудшая качество состава приземистого слоя атмосферы. При заключении хотим сказать, что в течении десяти лет атмосферное состояние села намного ухудшилась. Это объясняется большим количеством транспортных средств .

Исходя из наших исследований загрязнения атмосферного воздуха необходимо:

усилить контроль технического осмотра автотранспорта, как основного источника загрязнения воздуха;

следить за качеством бензина, или использовать газовое топливо.

Список литературы

Голубкова Н.С., Малышева Н.В. Влияние роста города на лишайники и лихеноиндикация атмосферных за-грязнений г. Казани // Ботан. журн., 1978.

Горшков В.В. Эпифитные лихеносинузии сосновых лесов Кольского полуострова (формирование, экология, влияние антропогенных факторов). Л., 1986.

Горшков В.В. Распределение проективного покрытия эпифитных лишайников в сосновых лесах при разном уровне атмосферного загрязнения // Лесное хозяйство, 1992. № 10.

Инсарова И.Д., Инсаров Г.Э. Сравнительные оценки чувствительности эпифитных лишайников различных видов к загрязнению воздуха // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. Т. 12.

Малышева Н.В. Биоразнообразие лишайников и оценка экологического состояния парковых ландшафтов с помощью лишайников (на примере парков окрестностей Санкт-Петербурга) // Новости систематики низших растений. СПб.: Наука, 1996. Т. 31.

Методические материалы к практическим работам. «Биоиндикация уровня загрязненности атмосферного воздуха». А. Ф. Колчанов, г. Белгород 1999г.

Приложение

Таблица 1

Виды лишайников

| № | Группа | Представители |

| 1 | Накипные | Ризокарпон географический |

| 2 | Листоватые | Пармелия бороздчатая, стенная золотянка, гипогамния вздутая. |

| 3 | Кустистые | Уснея длинная, кладония лесная, кладония стройная и др. |

Таблица 2

Результаты лихеноиндикации на участке № 1

|

Признаки | Деревья |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Общее количество видов лишайников | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |

| В том числе - накипных | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| - листоватых | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |

| - кустистых | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Степень покрытия древесного ствола лишайниками в % | 12 | 10 | 8 | 15 | 16 | 18 | 12 | 15 | 9 | 10 |

Таблица 3

Результаты лихеноиндикации на участке № 2

|

Признаки | Деревья |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Общее количество видов лишайников | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |

| В том числе - накипных | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

| - листоватых | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |

| - кустистых | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Степень покрытия древесного ствола лишайниками в % | 25 | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 | 12 | 16 | 13 | 23 |

Таблица 4

Результаты лихеноиндикации на участке № 3

|

Признаки | Деревья |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Общее количество видов лишайников | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |

| В том числе - накипных | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| - листоватых | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |

| - кустистых | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Степень покрытия древесного ствола лишайниками в % | 25 | 16 | 25 | 23 | 17 | 20 | 18 | 16 | 20 | 25 |

| Зона исследования | Виды растений | Вид лишайника | Высота взятия пробы | % соотношение покроя лишайников | Зоны лишайников |

| 1 | Ива

Тополь | Ксантория Пармелия Пармелия Уснея | 85 см 97 см 125 см 136 см | 10,5% 39,5% 18,75% 18,8% | Зона полного разрушения лишайникового покрова |

| 2 | Тополь

Береза | Пармелия Ксантория Пармелия Ксантория | 148 см 130 см 123 см 110 см | 6,8% 68,2% 4,3% 95,7% | Зона разрушения лишайникового покрова.

|

| 3 | Береза Рябина Липа

| Пармелия Пармелия Пармелия | 50 см 92 см 120 см | 100% 100% 100% | Зона не поврежденной лишайниковой растительности.

|

Таблица 5

Характеристика лихенофлоры

Гистограмма

Проективное покрытие лишайниками на исследуемых участках (%)

![]()

16