МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. И. Вернадского»

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»)

Таврическая академия (структурное подразделение)

Факультет психологии

Кафедра социальной психологии

Кравченко Алла Анатольевна

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ПОДРОСТКОВ С ДЦП В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Выпускная квалификационная работа

Обучающейся 4 курса

Направления подготовки 37.03.01 Психология

(код и наименование)

Форма обучения очная

Научный руководитель

доцент кафедры социальной психологии,

кандидат психологических наук, доцент И.В.Зябкина

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ:

Заведующий кафедрой,

доктор психологических наук,

доцент Е.В.Черный

Симферополь, 2016

Содержание

Введение……………………………………………………………………………..3

Часть 1. Краткий обзор литературы

1.1. Психологические особенности подросткового возраста……….……............5

1.2. Использование творческой деятельности в коррекционной работе с подростками с детским церебральным параличом…….………………….……..6

Экспериментальное исследование эффективности творческой деятельности в коррекции эмоционального развития у подростков с ДЦП……..………………………………………......................................................7

Практическое применение……………………………………………………….17

Список использованной литературы..................................................................18

Введение

Актуальность исследования состоит в том, что в жизни подростков с детским церебральным параличом наряду с двигательными ограничениями наблюдаются эмоционально-личностные проблемы и трудности социализации. Последнее требует поиска путей помощи этим детям с учетом особенностей эмоционального развития. Поэтому мы исследовали особенности именно эмоциональной сферы у подростков с детским церебральным параличом (ДЦП) во время проведения реабилитационной программы, направленной в первую очередь на социализацию этих подростков.

Проблеме детского церебрального паралича посвящено много работ в медицинской литературе, они преимущественно направлены на аспекты неврологии, и ортопедии. Это работы Е.П. Меженина, К.А. Семенова, И.М. Махмудова, А.М. Журавлев, И.С. Перхурова и многих других. [59, 60, 73, 26, 65]

Психологический аспект рассматривают Е.И. Кириченко, В.В. Лебединский, Э.С. Калижнюк; М.В. Ипполитова; Е.М. Мастюкова. [34, 35, 31, 32, 43, 57, 58, 29]

С опытом творческой деятельности связано: развитие воображения и мышления, инициативности, уверенности в себе, а так же формирование личности. В творческой деятельности появляются возможности для самовыражения, самореализации и познания своего «Я». Формируется творческий взгляд на жизнь, позитивное мышление, творчество способствует преобразованию негативных эмоций в позитивные, позволяет выразить страхи и переживания, имеет положительное влияние на эмоциональный фон подростка с церебральным параличом.

Объект исследования – психическое развитие подростка с ДЦП

Предмет исследования – особенности эмоциональной сферы подростков с ДЦП.

Цель исследования – изучить влияние творческой деятельности на эмоциональное развитие подростков с ДЦП.

Гипотеза исследования.

- Включение творческой деятельности в реабилитационную программу способствует улучшению эмоционального состояния подростков, а именно: повышению уровня настроения; снижению уровня астении, снижению эйфории и дистимии.

- Включение в реабилитационную программу творческой деятельности, элементов арт-терапии, мероприятий, насыщенных положительными эмоциями, приближает эмоциональное состояние подростков с ДЦП к норме.

В соответствии с целью и гипотезой исследования нами решались следующие задачи:

1. С опорой на литературные источники составить представление об особенностях психического развития ребенка с детским церебральным параличом в подростковом возрасте, об эмоциональном развитии этих детей.

2. Разработать схему эмпирического исследования, позволяющую изучить эмоциональную сферу подростков с ДЦП.

3. Провести эмпирическое исследование эмоциональной сферы подростков с ДЦП до и после коррекционной работы, включающей творческую деятельность подростков

Теоретико-методологической основой исследования выступают: Культурно-историческая теория Л.С. Выготского, теория дизонтогенеза, разработанная В.В.Лебединским, работы по возрастной психологии Д.Б.Эльконина, В.С.Мухиной, исследования формирования личности ребенка Л.И. Божович, работы И.И. Мамайчук по психологической коррекции детей с особенностями развития.

Экспериментальная база исследования: «Национальный параолимпийский и дефлимпийский центр подготовки и реабилитации детей и инвалидов», (сейчас центр спорта «Эволюция»), находящийся в г. Евпатории.

В исследовании приняли участие 20 подростков с детским церебральным параличом в возрасте от 14 до 17 лет.

Контрольной группой выступили 20 здоровых подростков в возрасте от 15 до 16 лет, обучающихся в Евпаторийской общеобразовательной школе I-III ступеней № 2.

Практическая значимость исследования: Полученные в ходе исследования результаты наглядно отражают эффективность влияния включения в реабилитационную программу творческой деятельности на эмоциональную сферу подростков и юношей с детским церебральным параличом, и тем самым будут полезны при составлении коррекционных и реабилитационных программ.

Часть 1. Краткий обзор литературы

1.1. Психологические особенности подросткового возраста

Подростковый возраст является сложным и важным в жизни каждого человека. В этот период формируется самосознание, меняется отношение к себе, своему внешнему виду, появляется построение временной перспективы. Мышление и воображение претерпевают изменения, подросток не играет как ребенок, игра переходит в воображение. Изменяется система ценностей и интересов, формируется собственное мировоззрение и отношение к вещам. Самой чувствительной и требующей особого отношения является эмоциональная сфера подростка. Он сочетает в себе противоположные чувства, настроение крайне переменчиво. Подросток в переходный период испытывает множество чувств одновременно, он ищет себя, и переживает множество событий, учитывая сильную чувствительность, эти события переживаются особо остро.

Эмоциональные показатели подростков с ДЦП еще более неустойчивы. Они проявляют эмоциональную ригидность, «вязкость» и инертность, дистимию, астению, эйфорию. Им свойственно наличие неадекватных страхов, а так же страхов связанных с глубокими переживаниями собственного дефекта. Эмоциональное развитие имеет черты инфантильности. Вследствие ограниченности контактов, боязни окружающего мира подросток с ДЦП уходит во внутренний мир, что может способствовать аутизации. Трудности движения и гиперопека приводят к образованию эгоцентрических установок, пассивности, замкнутости, трудностям в формировании взаимоотношений. Подросткам с ДЦП так же свойственна впечатлительность, повышенная чувствительность, замкнутость и обидчивость.

2. Использование творческой деятельности в работе с подростками

с детским церебральным параличом

Особым влиянием на эмоциональное состояние обладает занятие творчеством, и применение в коррекционных целях методов арт-терапии.

Для подростков с ДЦП развитие творческих способностей имеет особое значение, оно способствует преобразованию негативных эмоций в позитивные, стабилизирует внутреннее состояние ребенка, расширяет границы взаимодействия с жизнью, создает условия для проявления активности.

С помощью арт-терапии, и творческой деятельности в целом, ребенок учится самостоятельно (что не маловажно в случае с подростками с ДЦП) общаться с миром, используя искусство, звуки, краски, изображение и движение, так он может выразить свои чувства, мотивацию, потребности, и таким образом приспосабливаться и развиваться более полноценно.

Современные реабилитационные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья включают в себя комплексное воздействие на развитие в целом. Это применение медицинских, социальных, психологических мероприятий, в том числе арт-терапии.

Часть 2. Экспериментальное исследование эффективности творческой деятельности в коррекции эмоционального развития у подростков с ДЦП

В качестве испытуемых выступили подростки с детским церебральным параличом от 14 до 17 лет, проходившие курс реабилитации детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста на черноморском побережье в «Национальном параолимпийском и дефлимпийском центре подготовки и реабилитации детей и инвалидов», сейчас центр спорта «Эволюция». В целом выборка представлена 12 парнями и 8 девушками, что в целом составляет 20 человек.

Курс реабилитации составил 15 дней, представлен реабилитационной программой направленной на улучшение физического и психологического состояния.

В работе над физическим состоянием применялись занятие лечебной физкультурой (ЛФК), и бассейн. Помимо физического развития положительным влиянием на эмоциональное состояние обладали занятия в бассейне, ощущения себя в воде, обучение навыкам плавания способствовали положительному эмоциональному фону. Однако занятия ЛФК несли отчасти негативные впечатления из-за неприятных ощущений при выполнении определенных упражнений.

Для улучшения психологического состояния, а так же повышения адаптации в социуме применялись занятия в рамках социально-бытовой адаптации, и социокультурной реабилитации, работа с психологом, занятия творческой деятельностью с элементами арт-терапии.

Реабилитационная программа имела четкий и структурированный по времени график посещения.

В соответствии с поставленной нами задачей оценить влияние реабилитационной программы включающей в состав творческую деятельность и арт-терапию на эмоциональное состояние подростков, мы провели две серии тестирования подростков с ДЦП. Первая серия в начале реабилитационной программы, вторая в конце. Затем мы обработали, проанализировали и сравнили полученные результаты с контрольной группой здоровых подростков без предварительного проведения с ними каких-либо мероприятий.

В ходе исследования были получены следующие результаты:

Используя тест-опросник «Оценка настроения», мы измерили такие показатели как: уровень настроения, астенического состояния и состояния эйфории. Согласно полученным результатам показатель настроения (табл. 2.1.) у подростков с ДЦП получил значительный прирост после курса реабилитационной программы с использованием творческой деятельности, от 3,9 до 6,05. Более того он превысил показатели уровня настроения группы нормы. Средний показатель у здоровых подростков составляет 4,85, а у подростков с ДЦП 6,05 (рис.2.1.)

| Измеряемый показатель | Экспериментальная группа | Группа нормы |

| «до» | «после» |

| Настроение | 3,9 | 6,05 | 4,85 |

| Астения | 6,95 | 8,35 | 8,35 |

| Эйфория | 7,65 | 8,7 | 8,55 |

![]()

Рис.2.1. Сравнительная гистограмма уровня настроения у подростов с ДЦП до и после курса реабилитации и группы нормы (здоровых подростков)

Уровень астении (состояния слабости и бессилия) (см. табл.2.1) у подростков с ДЦП снизился в среднем на 1,5 после курса реабилитации, и имеет такой же показатель, как и у группы нормы.

Здоровые подростки отметили состояние астении в 8,35, как и подростки с ДЦП после реабилитации (рис. 2.2.).

![]()

Рис.2.2. Сравнительный график уровня состояния астении у подростов с

ДЦП до и после курса реабилитации и группы нормы

(здоровых подростков)

Согласно полученным результатам уровень эйфорического состояния (немотивированное чрезмерно веселое состояние) до курса реабилитации составлял 7,65, а после курса реабилитации мы видим, снижение этого состояния на 1,05.(см. табл.2.1.). Здоровые подростки отметили проявление состояния эйфории незначительно меньше чем подростки с ДЦП после курса реабилитации, и разница в результатах составляет в среднем 0,15, что говорит о незначительно, но более низком уровне эйфории группы нормы (рис.2.3.)

![]()

Рис. 2.3. Сравнительный график уровня эйфорического состояния

у подростов с ДЦП до и после курса реабилитации и

группы нормы (здоровых подростков)

Используя методику «Самооценка эмоциональных состояний» мы исследовали, насколько испытуемые оценят свое эмоциональное состояние.

Согласно полученным результатам, после применения курса реабилитации эмоциональное состояние подростков с ДЦП имеет более высокие показатели (табл. 2.2). В среднем значения повысились от 19,9 до 26,7, то есть на 6,8. Группа нормы имеет средний показатель 28,25, что на 1,5 выше результата подростков с ДЦП после курса реабилитации (рис. 2.4.).

Статистическая значимость изменения показателя N5 (самооценка настроения) очень высокая, р.

Среднее арифметическое уровня эмоциональных состояний у подростков с ДЦП и группы нормы (здоровых подростков).

| Измеряемый показатель | Экспериментальная группа | Группа нормы |

| «до» | «после» |

| Эмоциональное состояние | 19,9 | 26,7 | 28,25 |

![]()

Рис. 2.4. Сравнительная гистограмма уровня эмоционального состояния

у подростов с ДЦП до и после курса реабилитации и группы нормы

(здоровых подростков)

Согласно полученным результатам по методике экспресс-диагностики личностной склонности к дистимии, (табл. 2.3.) уровень склонности подростков с ДЦП до курса реабилитации составил 4,75, и значительно снизился после до 2,65. То есть после курса реабилитации склонность к дистимии сохранилась лишь в 2 случаях из 20. В группе нормы склонность к пониженному настроению не проявилась не в одном из полученных результатов (рис. 2.5.). Снижение уровня личностной склонности к дистимии является статистически достоверным p≤0.01. (см. прил. И)

Таблица 2.3.

Среднее арифметическое показателей личностной склонности к дистимии подростков с ДЦП и группы нормы (здоровых подростков)

| Измеряемый показатель | Экспериментальная группа | Группа нормы |

| «до» | «после» |

| Склонность к дистимии | 4,75 | 2,65 | 1,05 |

![]()

Рис. 2.5. Сравнительная гистограмма уровня личностно склонности к дистимии подростов с ДЦП до и после курса реабилитации и группы нормы (здоровых подростков)

Таким образом, мы видим, что уровень настроения, подростков с ДЦП после курса реабилитации, имеет показатель выше, чем у группы нормы, уровень астенического состояния и эйфорического состояния снизился и имеет значения приближенные к показателям группы нормы. Свое эмоциональное состояние после реабилитации подростки с ДЦП обозначили значительно выше и приблизились к показателям здоровых подростков. Не один из здоровых подростков не имеет склонности к дистимии, в то время как подростки с ДЦП склонны к сниженному настроению в 2 случаях из 20 после применения курса реабилитации.

Исходя из всех полученных данных, мы видим, что при использовании творческой деятельности и элементов арт-терапии в курсе реабилитационной программы, эмоциональная сфера поддается коррекции, и приобретает результаты как у здоровых детей, с которыми не проводилось мероприятий направленных на улучшение эмоционального состояния.

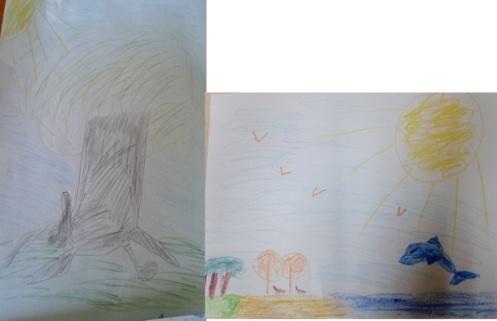

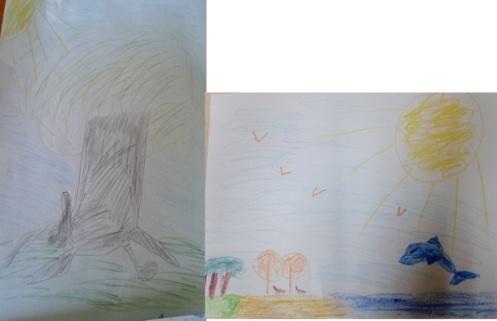

Это мы может увидеть в работах подростков, выполненных в рамках арт терапии, рисунок безопасного места. На первом и последнем занятии арт-терапии входящей в состав реабилитационной программы подросткам предлагали нарисовать место, которое они считают безопасным, где им спокойно, комфортно и уютно находиться. В качестве примера мы приведем несколько работ.

В первой работе (рис. 2.6.) наглядно отражается разница в эмоциональном состоянии ребенка. На первом рисунке, сделанном на первом

(рис.2.6.) занятии, девочка изобразила себя сидящей под дубом. На рисунке втором, мы видим, что ребенок изображает себя дельфином выпрыгивающем из моря, появление цветовой палитры, деревья, песок, расширение круга изображаемых персонажей (помимо дельфина есть и птицы). Границы безопасного места расширились, ребенок впустил свободу, других персонажей (птицы), позволила яркость красок, что, несомненно, говорит о положительном эмоциональном фоне, раскрытии себя.

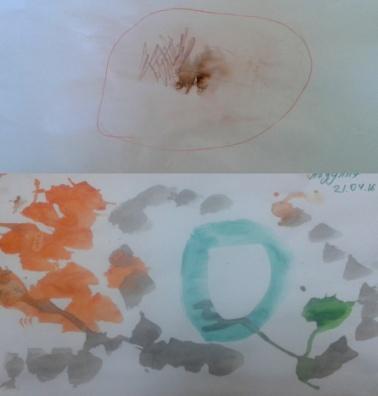

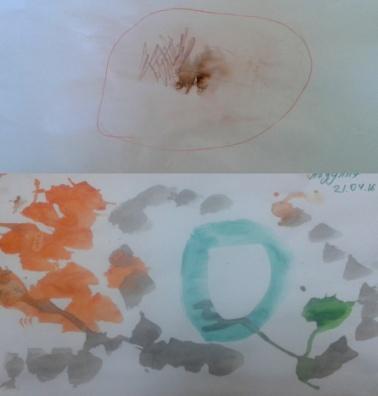

Вторая работа (рис. 2.7.) сделана ребенком, не способным к изображению конкретных деталей или образов из-за трудностей удержания карандаша. Ему дается рисование кругов, линий, точек. На рисунке, созданном на первом занятии, мы видим коричневый круг, зарисованный внутри.

(рис. 2.7.)

Бедность цветов, замкнутость в себе, безопасное место понимается, как место где можно спрятаться от кого то, спрятать свои чувства и желания внутри. На рисунке, изображенном на последнем занятии, мы снова видим круг. Но теперь он синий (наглядно яркость красок, появление цветовой гаммы) круг, это мальчик. Здесь очень важно отметить, что теперь внутри круга ничего нет, а все что скрывалось, внутри круга на предыдущем рисунке вышло наружу, теперь оно свободно перемещается вне круга. Подросток смог выразить наружу все то, что скрывал внутри себя, показать это остальным, и, судя по цвету, ему это нравится.

Третья работа несет в себе ценность лишь информативного характера, т.к. выполнена она арт-терапевтом под диктовку ребенка, из-за невозможности изобразить что-либо, в силу тяжести поражения. Речь ее затруднена, однако понять, что ребенок говорит можно. На рисунке (рис. 2.8.) мы видим девочку в своей комнате, и с ней ее психолог, который приходит и консультирует девочку у нее дома. Девочка зациклена на этом контакте, общение с психологом для нее наиболее комфортно.

(рис. 2.8.)

Однако в конце программы мы видим, что теперь ей не нужен для общения лишь психолог. И ребенок «изображает» себя в кафе со своими друзьями.

То, что для нее безопасным местом стала компания друзей, говорит о явных положительных изменениях в самоощущении, уверенности в себе, чувство комфорта среди других людей так же свидетельствует и о положительном эмоциональном фоне.

(рис. 2.9.)

Работа следующего мальчика поражает своими переменами. Увлечением ребенка является реслинг, изображая безопасное место на первом занятии, он оказался на трибунах среди болельщиков. Безопасным местом для него являлся ринг, это его стремление и его интерес, однако встать внутрь ринга и быть в центре внимания он не готов. И не смотря на увлечение ребенка данным видом спорта, и самой ситуацией, в которой он в условиях творчества фантазирует и может придумать и изобразить себя героем, он не делает этого, и может представить себя только болельщиком. Выделяя себе место в зрительном зале. По словам арт-терапевта, в начале программы, ребенок был очень конфликтен, зажат, проявлял агрессию. Однако в процессе реабилитации он стал более уравновешенным и «цельным», на последнем занятии, ребенок изображает себя стоящим на ринге, теперь он будет «биться», он главный участник и герой. На мой взгляд, и взгляд арт-терапевта, это огромный прогресс. Ребенок позволил себе стать главным участником события, стать центром внимания, на который обращены множество взглядов.

Все это говорит о появившейся у ребенка уверенности в себе, положительного эмоционального настроя и заряда, появление веры в свои силы.

На четвертой работе, (рис. 2.10) мы видим изображение большого дома занимающего большую часть листа, как бы «оберегающего» ребенка. Себя он изображает идущим по ступенькам в дом.

На рисунке, сделанном на последнем занятии, изображен маленький дом, море, солнце и облака, появились краски. Здесь появился окружающий мир, кроме дома

(рис. 2.10.) ребенок видит море, мир теперь большой, и теперь ребенку комфортно не только за стенами большого могущественного дома, но и в мире кроме дома появилась жизнь в системе взглядов ребенка. И в этом мире ему безопасно.

Мы видим, что при использовании творческой деятельности и элементов арт-терапии в курсе реабилитационной программы, эмоциональная сфера поддается коррекции. В рисунках подростков появляются более живые и насыщенные краски, расширяется представление о мире, повышается вера в себя, в свои силы, снижается агрессия и тревожность.

Все это доказывает пользу и необходимость подобных программ, и их положительное влияние на развитие подростков с детским церебральным параличом.

То, что все показатели проведенного нами исследования находятся в зоне значимости, говорит о достоверности результатов, и подтверждает наши предположения о том, что:

- включение в курс реабилитационной программы творческой деятельности способствует повышению уровня настроения, улучшению эмоционального состояния, снижению уровня астении, эйфории и дистимии у подростков с детским церебральным параличом.

- включение арт-терапии в реабилитационную программу приближает эмоциональное состояние подростков с детским церебральным параличом к состоянию здоровых подростков.

Практическое применение

Полученные в ходе исследования результаты наглядно отражают эффективность влияния включения в реабилитационную программу творческой деятельности на эмоциональную сферу подростков с детским церебральным параличом, и тем самым будут полезны при составлении коррекционных и реабилитационных программ. Учитывая полученные результаты можно быть уверенным, что методы работы, используемые в комплексной реабилитационной программе, будут эффективны в работе с подростками с церебральным параличом, и имеют положительное влияние на эмоциональное состояние этих подростков, уровень их настроения, снижение астении, эйфории и дистимии.

Данное исследование не имеет притязаний на полноту и всесторонность раскрытия проблемы эмоционального развития подростков с детским церебральным параличом. В виду того, что данная проблема сложна и многогранна, она требует дальнейших исследований и разработок, направленных на создание и проведение коррекционных программ, в том числе с применением арт-терапии, направленных на гармонизацию индивидуальности. А так же на исследование влияния подобных программ на другие эмоциональные нарушения, на рефлексию, самопознание, самооценку, уровень мотивации и воли и т.д.

При составлении коррекционных программ важно учитывать и уделять внимание коррекции эмоциональных нарушений, особенно в подростковом возрасте.

Список литературы:

Абрамович-Лихтман Р.Я. Об особенностях нервно-психического развития детей// Тезисы докладов научно-практической конференции по вопросам учебно-воспитательной работы в школах для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Л., 1965.- С. 234.

Ажуриагерра, Ж. Апраксия. Классические теории: Х.Липман, А.пик, Ж.Дежерин /Ж.де Ажуриагерра,Х., Экран. – Москва, 1999 // Хрестоматия по нейропсихологии : учебное пособие / ред. Е.Д. Хомская. – М., 1999. – С. 343.

Алферова Г. В. Новые подходы к коррекционно-развивающей работе с детьми, страдающими детским церебральным параличом / Г. В. Алферова //Дефектология. – 2001. №3. - С. 10.

Андреева А.Д. Отношение к школе и учению // Формирование личности в переходный период от подросткового к юношескому возрасту. М., 1987. – С. 67.

Аникеева П.М. Воспитание игрой. М., 1985. – С. 87.

Аникеева Н.П.Психологический климат в коллективе. — М., 1989. – С.92.

Бадалян Л. О., Журба Л. Т., Тимонина О В. Детские церебральные параличи. Киев «Здоровья» 1988 - С. 322.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: Пер. с англ.- М., 1986. – С.56

Боброва В.Г. Общая характеристика развития личности подростка. - М.,

1966. – С.234-246.

Божович, Л. В. Благонадежиной; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т психологии. — М.: Издательство академии педагогических наук РСФСР, 1961. — С.120—169

Божович Л.И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка // Изучение мотивации поведения детей и подростков. М., 1972. – С.63.

Божович Л.И. Психологический анализ условий формирования и строения гармонической личности // Психология формирования и развития личности. М.,1981. – С.135.

Вальдес Одриосола М.С. Арт-терапия в работе с подростками. Психотерапевтические виды художественной деятельности. М.,2007. – С.87.

Винокурова, И. П. Эмоциональные особенности детей с диагнозом ДЦП // Вестник интегративной психологии. – 2004. – № 9. – С.14-18.

Власова, Т.А.: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психол. наук / Т.А. Власова. – 1972. – С.213.

Выготский Л.С. Педология подростка: Проблема возраста // Собр. соч.: в 6 т.М., т 3, М. 1984. – С.176.

Водинская М.В. Развитие творческих способностей ребенка на Занятиях изобразительной деятельностью. М.,2006.Возрастная и педагогическая психология // Под ред. А.В. Петровского. М.,1980. – С.93.

Выготский Л. С. Проблема возраста. Собр.соч., т. 4, М., 1984.-С.174.

- Гольцберг Е. Ритуал инициации — пропуск во взрослую жизнь «Зеркало недели. Украина» №18, 22.05.2015

Горбачевская H.JI. Электрофизиологические исследования функций головного мозга у детей с пограничной умственной отсталостью / Н.Л Горбачевская, Ю.А Тиркельтауб // Журн. невропат. 1980. - Т.80, № 3. -С. 5-8.

Гришина Л.П. Инвалидность как многофакторная проблема / Л.П. Гришина, Д.И. Лаврова // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 2006. - № 2. - С. 27-30.

Гуткина Н.И. Личностная рефлексия в подростковом возрасте: Дис. канд. психол. наук. М., 1983. – С. 45-60

Драгунова Т.В. Подросток // Возрастная и педагогическая психология / Под. ред. А.В. Петровского. М., 1973.- С.74.

Диянова З.В., Щеголева Т.М. Самосознание личности. Иркутск, 1993.-С.120

Епифанцева Т.Б. Настольная книга педагога-дефектолога/Под.ред. Епифанцева Т.О.; 2-е изд- Ростов н/Д: Феникс, 2007. – С. 486.

Журавлев A.M., Осипов А.И., Тымчаковский И.М. Ягупов A.A. Хирургическое лечение детей с детским церебральным параличом в подростковом возрасте. В кн.: Проблемы реабилитации детей с невролого-ортопедической патологией. — М., 2003. — С.56-61.

Зейгарник Б. В. Личность и патология деятельности. М., 1971. – С 34.

Зейгарник Б. В. Патопсихология. М., 1976. Исаев Д. Н. Психическое недоразвитие у детей. Л., 1982. – С.56.

Ипполитова М.В., Мастюкова Е.М. Нарушения речи у детей с церебральным параличом. М., 1985. – С. 87

Казанская В.Г. Подросток и трудности взросления: кн. Для педагогов, психологов, родителей. СПб: Питер, 2006.- С.135.

Калижнюк Э.С. Значение особенностей личности больного, страдающего детским церебральным параличом, в процессе реабилитации. В кн.: Детский церебральный паралич. - Л., 1974. - С.44-45.

Калижнюк Э.С. Психические нарушения при детских церебральных параличах. Киев: Здоровье, 1987.- С. 231.

Калитеевская Е.Р. Леонтьев Д. А. Пути становления самодетерминации личности в подростковом возрасте / / Вопросы психологии. - 2006. - N 3. - С.49.

Кириченко Е.И. Психические нарушения у детей, страдающих церебральным параличом. М., 1965.-С.55.

Кириченко Е.И. Роль биологических и социальных факторов в механизмах патологического формирования личности при ДЦП / Кириченко Е.И., Калижнюк Э.С. // Журнал невропатологии и психиатрии. 1983. - № 9. -С.1390-1394.

Карелин А.М. Большая энциклопедия психологических тестов. - М.: Эксмо, 2007. - С. 38-39

Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. М.: Медицина, 1985. – С.558

Кон И.С. Психология старшеклассника. М., 1982.- С. 254.

Лангмейер Й., Матейчек З. "Психическая депривация в детском возрасте".Прага, Авиценум, 1984.- С. 336.

Лафренье П. Эмоциональное развитие детей и подростков.- СПб., 2004.-С.64.

Лебединский В. В. Некоторые актуальные проблемы детской патопсихологии. — Журн. невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 1971, № 6.-С.56

Лебединский В.В. Нарушение психического развития у детей. – М., 1985

Лебединская К.С. , Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте. –– М.: Академический Проект; Трикста, 2011.- С. 303.

Левченко И.Ю. Психологические исследования подростков, страдающих ДЦП: Автореф. Дисс.канд. психол. наук. Л., 1986. – С. 20.

Левченко И.Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — С. 192.

Личко А.Е. Эти трудные подростки. Л., 1983.-С.107.

Лозовцева В.Н. и др. Развитие ребенка при переходе от младшего школьного возраста к подростковому возрасту // Психология современного подростка. М.,1987.- С. 114.

Мамайчук И.И. Нейропсихологическое исследование гностических процессов у детей с различными формами детского церебрального паралича /Мамайчук И.И. // Журнал невропатологии и психиатрии. 1992. - Т.92, № 4. - С.42-47.

Мамайчук И. И. Исследование личностных особенностей детей с церебральными параличами / И. И. Мамайчук, Г. В. Пятакова // Дефектология. – 1990.-№3.-С. 78.

Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. - Спб.: Речь, 2001. – С. 220

Мамайчук И.И., Шипицына Л.М. Детский церебральный паралич: Христомат. учеб. пособие. — М., 2003. – С.117.

Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. М., 1983.- С. 93.

Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии. М., 1992.- С. 63.

Мастюкова Е.М. Системогенез нервно-психической деятельности у детей с перинатальным поражением мозга. Дис. д-ра мед. наук; - М., 1978.-С.112.

Меженина Е.П. Лечебная помощь при церебральных спастических параличах в детском возрасте. Киев, 1964.-С.74.

Махмудова Н.М. Организация медицинской реабилитации и социальной адаптации больных детским церебральным параличом: Автореф. дис. д-ра мед. наук. Ташкент, 1975. – С.78.

Мухина В.С.Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. - 6-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр "Академия", 2000. – С. 456.

Никитина М. Н. Детский церебральный паралич. М., «Медицина», 1979,-С. 120.

Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику. /Николаева В.В.// Изд-во Москва. ун-та. -1987.- С. 168

Новинская, Н.Л. Нейропсихологическая структура мнестических нарушений при задержке психического развития / Н. Л. Новинская // Дефектология. 1981.-№ 1,-С. 21-29.

Перхурова И.С., Лузинович В.М., Сологубов Е.Г. Регуляция позы и ходьбы при детском церебральном параличе и некоторые способы ее. коррекции. М., Изд. « Книжная палата». 1996. – С. 248.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. — М., 1994. – С.43.

Повставнева И.В. Особенности образа тела у детей дошкольного возраста, имеющих физические дефекты // Дефектология. 2002, № 4. - С. 72-80.

Пятакова Г.В. Личностные особенности подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата различного генеза // Психология и педагогика в инновационных процессах современного образования РГПУ им. А.И.Герцена,- СПб, 2008. – С.75.

Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов: Учеб. пособие для студ. высш. пед. заведений. - М.: Издат. центр, 2000. – С.184.

Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Подросток в учебнике и в жизни. М., 1990.- С. 56.

Раменская О.Л. Психологическое изучение личности дошкольников с церебральным параличом: Автореф. Дис.канд. психол. наук. М.,1980. – С. 25.

Ранк О. Миф о рождении героя.— М.,: «Рефл-бук», «Ваклер», 1997. – С.134.

Семенова К. А., Мастюкова Е. М., Смуглин М. Я. Клиника и реабилитационная терапия детских церебральных параличей. М.,-1972 – С. 329

Семенова К.А. Детские церебральные параличи. Этиология, патогенез, клиника, лечение: Дисс.докт.мед. наук. М., 1964.- С. 102.

Семенова К.А. Детские церебральные параличи//Неврология детского возраста: Учебное пособие/ Под ред. Г.Г. Шанько и Е.С. Бондаренко Минск: Высшая школа, 1990. - С.54.

Финкель Н.В. Социально-психологические особенности личности больных ДЦП // Медико-социальная реабилитация больных и инвалидов в следствии ДЦП. М., 1991. – С. 256.

Финкель Н. В. Особенности мотивационно-потребностной сферы у молодых инвалидов с последствиями детского церебрального паралича /Финкель Н. В., Фингерт А. Б. // Сб. науч. тр. ЦНИИ экспертизы трудоспособности и орг. труда инвалидов. М., 1989. - С.39-51.

Цукерман Г. А. Психология саморазвития задача для подростков и их педагогов Москва-Рига, 1995. – С. 83.

Шабалина Н.Б., Добровольская Т.А. Психологические критерии рационального трудоустройства инвалидов. - М., 1996. – С. 245.

Шванцара, Йозеф. Диагностика психического развития / Й. Шванцара, Б. Балаштик, В. Голуб; [и др.]. – Прага : Авиценум, 1978 . – С.388.

Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. — С.368.

Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. - СПб., Изд-во "Дидактика Плюс" 2001.— С.272.

Штерн Э. Психическая структура подростка // Педология юности. М.,Л.,1931. – С.132.

Щекочихин Ю.П. Трудный подросток. М., 1979.- С. 101.

Эйдинова М.Б., Винарская Е.Б. Детские церебральные параличи и пути их преодоления. М., Изд. Акад. пед. наук. РСФСР, 1959.- С.216.

Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Возрастная и педагогическая психология. – М., 1992. С.79 – 96.

Эльконин Б.Д. Введение в психологию развития. М., 1994.-С.243.

D.J.Cohen, 1980; Cohen D.J. The pathology of the self in primary childhood autism and Gilles de la Tourette’s syndrome // Psychiatric Clinics of North America. — 1980. — 3.—P.383-402.

Hall, G. Stanly (1904a) Adolescence: Its psychology and its relation to psychology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education. N. Y.: D. Appleton and Company. Vol. 1. ХХ, - P. 589 .

Reinolds C.R. The neuropsychological basis of intelligence // Neuropsychological assessment of the school aged child: Issues and procedures. — New York: Grune & Stratton. — 1981. — P. 241

Reinolds C.R., Clark J. Profile analysis of standartized intelligence test performance of very low functioning individuals // J. School Psychol. — 1985. —23.—P. 277-283.

Rollo May. The Meaning of Anxiety. N.Y.: Pocket Books, 1977. P. 164.

Ross. A.O Psychological disorders of children (2nd ed.). — New York: McGraw-Hill, 1980. – P.152.

Rutter M. Syndromes attributed to minimal brain dysfunction in childhood // Am. J. of P., - P.234.

Weiner I.B. Psychopathology from infancy through adolescence.— New York: Wiley, 1982 — P. 211.

Wickes-Nelson R., Israel A. Behavior disorders of childhood. Englewood Clitis. — New York, 1984.—179 p.A.Israel, 1984. – P.189.