«Культура и фольклор народов края».

Работу подготовила:

Сухова Ксения Алексеевна, 12 лет,

учащаяся 6 класса МАОУ СОШ №1

г. Гулькевичи, Гулькевичского района

Руководитель:

Ильинова Татьяна Викторовна,

учитель истории

МАОУ СОШ №1 г. Гулькевичи

г. Гулькевичи

2017 год

Содержание

Введение

Глава 1.Устное народное творчество.

Глава 2. Мифология адыгов

Глава 3. Адыгский нартский эпос – выдающийся памятник духовной культуры народа

Заключение

Литература

Введение

Каждый народ, будь он малочислен или многочислен, уникален по-своему. У каждого народа кроме всеобщих традиций и норм взаимоотношения между людьми, есть еще свои вековые национальные традиции и обычаи, выгодно отличающие его от других народов и сохраняющиеся несмотря ни на какие испытания и страдания. И задача каждого культурного и истинно интеллигентного человека, изучить историю, культуру, традиции своего народа и того народа, с которым приходится ему жить и общаться, перенять все лучшее, что есть у данного народа.

Замечательным плодом народного творчества, игравшим большую роль в духовной жизни народов в XVIII в. и начале XIX в., является богатый и своеобразный фольклор Северного Кавказа.

Народ, создавая свой героический эпос, воплотил свою жизнь, свой характер и духовный склад в монументальных эпических образах и этим внес свой неповторимый вклад в сокровищницу мировой культуры.

Духовная культура адыгов (черкесов), как и любая другая сверхсложная социальная система, многообразна в своих началах и проявлениях. Ее научное осмысление требует исследовательской большой работы.

К настоящему времени по проблемам духовности адыгов имеется много статей и сборников, написаны монографии и защищены диссертации.

В представляемой работе преобладает методологическая установка, сформировавшаяся в период становления современной социокультурной антропологии (этнологии). В отличие от социальной антропологии, для антропологии социокультурной (этнологии) характерно большее внимание к

духовным образованиям. В использованной методике преобладают описательность и историзм. Основное внимание уделено содержательным аспектам духовных отношений.

Цель данного исследования: познакомиться с национальной культурой адыгов.

Задачи: выявить особенности и национальный колорит адыгейской мифологии и этноса.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и литературы.

Глава 1.Устное народное творчество.

Как и в предшествующую эпоху, весьма популярен был среди адыгов в XVI – первой половине XIX вв. нартский эпос. Он стал в первой половине XIX в. объектом записи и изучения. Одним из первых описал его выдающийся адыгский учёный С. Хан-Гирей. В эпосе воспевались отвага и честность, готовность отдать жизнь за счастье людей. Гордые нарты привлекали к себе внимание адыгских рыцарей позднего Средневековья.

Адыгский эпос «Нарты» является выдающимся памятником мировой эпической культуры. Он включает в себя песни, поэмы (пщинатли) и легенды. В эпосе встречается свыше 100 личных имён. Главные образы – Санатай гуаще, Орземес, Саусырыко, Шебатнуко, Петерез, Ащемез, Тлепш.

Распространённым жанром фольклора оставались также сказки. Существовали следующие основные виды народных сказок: волшебные сказки, сказки о животных, бытовые сказки, небылицы. Наиболее популярны были волшебные сказки, полные вымысла и фантастики, чудес и невероятных событий. Сказки отражали в присущих им специфических формах жизнь народа, его художественное мышление. В волшебных сказках отражены идеи патриотизма и защиты Отечества, борьбы с эксплуататорами, с силами зла вообще. Сказки прославляют трудолюбие, честность, доброту. В них обильно используются пословицы и поговорки, вобравшие в себя мудрость народа.

Любовью адыгов пользовались сказания, предания, легенды, новеллы и притчи. Сказания бывают героические и исторические. Распространёнными были сказания о Хаткокошхо, Чечаноко Чечане, Кайткоко Асланбеч и многие другие. Наряду с достоверными событиями, в сказаниях встречаются элементы фантастики и вымысла. Это сближает их со сказками. В отличие от них, адыгские предания характерны полным отсутствием фантастики. Адыг не сомневался в достоверности предания. Можно выделить предания исторические, топонимические, мифологические и предания, рассказывающие о происхождении адыгских народов. К последним следует отнести предание «Как кабардинцы познакомились с соседними народами». Топонимическими называются предания о происхождении географических названий. Исторические предания рассказывали о наиболее важных событиях истории адыгов. Таковы предания об Ощнауской и Бзиюкской битвах. Часто рассказывали сказители в адыгских кунацких легенды, новеллы, притчи (гъэсэпэтхыдэхэр). Весьма популярны и в наши дни новеллы о Черие Хахупэко,Алэ Хырцыжико, Ерстемэ Залэко.

Любимые народные празднества и семейные торжества сопровождались песнями. Богато и разнообразно песенное творчество адыгов. Песня сопровождала горца от рождения его и до смерти. Многим религиозным обрядам сопутствовали песни. В XVI-первой половине XIX в. были особенно широко распространены героические и исторические песни. Они повествуют о важнейших событиях в истории народа и о подвигах отдельных героев. Немало песен посвящено борьбе с нашествиями орд крымских татар и турецких войск в XVI-XVIII вв. Часто исполняли певцы также абреческие песни, песни о бунтарях (например, «Песня о Мартине», «Об Али Чёрном»).

В песнях воспевались борцы против феодального гнёта. В первой половине XIX в. в народе слагаются песни о борьбе против завоевательной политики русского царизма. Из них представляют большой интерес песни: «Как большой царь к абадзехам приезжал», «Бжедугские всадники», «Сорное сражение», «Песнь о битве при Шехапе».

Наряду с историко - героическими, в народе имели хождения, как и прежде, песни трудовые, любовные свадебные, колыбельные, шуточные, детские, бытовые.

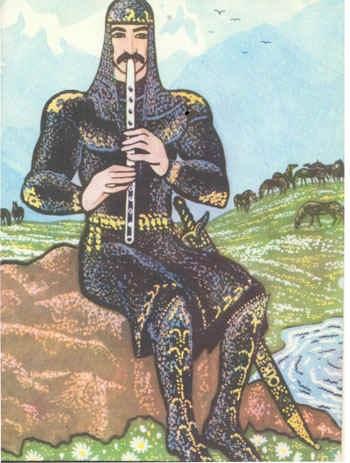

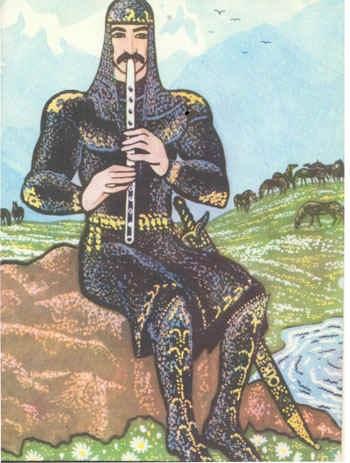

Древний адыгский народ выработал самобытные музыкальные инструменты. Манера и техника игры на них совершенствовались веками. К музыкальным инструментам адыгов принадлежат : камыль -вид продольной открытой флейты; сырын - вид свистковой продольной флейты; бжамый – мундштучный духовой инструмент из рога; апепшин – щипковый струнный инструмент типа балалайки; пшинетарко – щипковый струнный инструмент типа угловой арфы; шичепщин – смычковый струнный инструмент типа скрипки; пшинекеб – смычковый струнный инструмент типа виолончели; шонтырып – ударный мембранный инструмент типа барабана; пхачич – ударный самозвучащий инструмент типа трещотки.

Кроме собственно адыгских были инструменты, заимствованные у других народов, но ставшие чисто национальными. Это пшине – язычковый инструмент типа гармони, накыре – духовой инструмент типа зурны. В героических песнях, исторических сказаниях и поэмах представители трудящихся наделяются такими чертами как мужество, честность, непримиримость к эксплуататорам, скромность трудолюбие. В то же время в произведениях фольклора бичуются алчность богачей, их лицемерие и коварство, народ призывается к борьбе с эксплуататорами. В «Песне о хорошем тфэкотле», составленной в форме диалога между матерью и сыном,

устами последнего звучит ненависть к князьям, стремление к независимости, готовности до конца бороться за освобождение своего народа.

В песнях и исторических рассказах большое внимание уделяется также борьбе адыгов против иноземных захватчиков: татар, турок, англичан, царских колонизаторов за свободу и независимость своей Родины. Народ воспевал своих героев (Хатужуко Магомет, Хахупко Черим, Коджебардыко Магомет, Мафэко Урусбий), которые в борьбе с иноземными завоевателями проявляли мужество, шли на самопожертвование.

Глава 2. Мифология адыгов

Распространённым жанром являются в устном народном творчестве сказки, эмоционально богатые, глубоко лиричные. В них труд рассматривается как непременное условие ликвидации социального неравенства. В сказках обнажается и бичуется всё бесчеловечное и грубое, всё, что мешает мирной трудовой жизни народа. В то же время народный герой наделён такими качествами как честность, скромность, непримиримость к внешним и внутренним врагам. Сказки воспевают духовную и физическую красоту человека, его разум, они проникнуты неугасимой верой в торжество добра над злом, правды над ложью.

Среди фольклорных жанров всегда особое место занимает героический эпос. Эпос больше, чем любой другой жанр, связан с историческими судьбами народов, и в нём ярче, чем в любом другом жанре, выражается национальное самосознание народа. Основным содержанием героического эпоса всегда является борьба, причём борьба, имеющая не личное, а общественное и национальное значение. В нартском эпосе показывается, как «выковываются» дух и характер его героев. Поэтому нартский эпос есть прежде всего кодекс героизма. В нём воспевается человек, его добрые и героические дела. В нартском эпосе мы находим традиции и обычаи народа, которыми регулировались взаимоотношения людей. Таким образом, в нартском эпосе представлена во всём многообразии традиционная культура народа. В нём чётко показано, как она модернизировалась с учётом изменений социально- экономических и политических условий жизни народа.

Глава 3. Адыгский нартский эпос – выдающийся памятник духовной культуры народа

В фольклоре адыгов (черкесов) героический эпос «Нарты» занимает центральное место. По признанию многих авторитетных специалистов, «Нарты» являются одним из самых древних эпосов мира. Один из крупных кавказоведов XX в. Е. И. Крупнов утверждает, что время зарождения основных циклов нартского эпоса «именно в начальную эпоху железа», ещё до скифского вторжения и появления ираноязычных племён на Северном Кавказе, на местном племенном субстрате, прежде всего предков абхазо-адыгов.

Действительно, многие нартские сказания указывают на это обстоятельство. И это ещё раз доказывает, что именно на территории расселения предков абхазо- адыгов возник нартский эпос, а затем его восприняли те племена, которые появились здесь позже, в непосредственном с ними соседстве. В нартском эпосе центральное место занимает один из главных героев Сосруко. На примере этого героя, того, как он родился, какие подвиги совершал и как был убит, можно определить время формирования нартского эпоса. Он рождён от камня и закалён Тлепшем, после чего становится «железным человеком». Всё это говорит в пользу того, что нартский эпос действительно формировался в период перехода о камня к металлу.

Однако это вовсе не значит, что в нартском эпосе не отразились и более поздние общественные формации. На примере таких нартских героев, как Шауей и Куйцук, мы видим наличие имущественного неравенства у нартов, хотя сказания о них зародились наряду со сказаниями о других героях.

При всём разнообразии содержания нартского эпоса одно из его центральных мест занимает тема беззаветной любви к Родине, бесстрашие и отвага героев в её защите. Вместе с тем в эпосе достаточно полно представлены и такие жизненно необходимые темы, как трудолюбие, уважительное отношение к женщине, забота о младшем поколении и его воспитание и т.д., т.е. те проблемы, которым особое внимание уделяет адыгэ хабзэ и которые являются основным его содержанием.

В нартском эпосе, не только человек-воин-защитник Родины воспевается в песнях и прославляется в хохах, но и человек-труженик. Они одинаково почётны в Стране Нартов. Поэтому в «Нартах» в полном объёме представлена материальная основа жизни. В частности, во многих нартских сказаниях присутствует железо, его культ. Очень широко представлены орудия труда из железа. В этом плане наглядным примером являются сказания о Тлепше, где он целиком и полностью имеет дело с железом, орудиями труда и оружием из него. Это не случайно, ибо, как мы знаем, древние предки абхазо- адыгов являются пионерами в получении железа из руды.

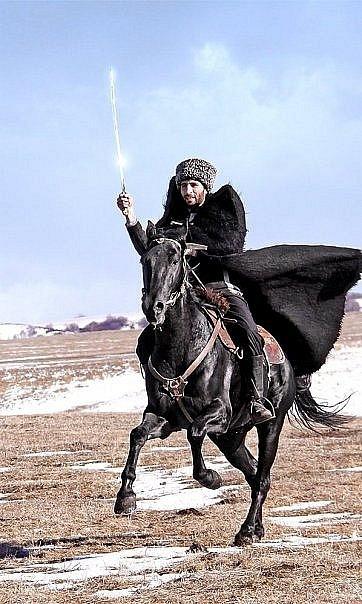

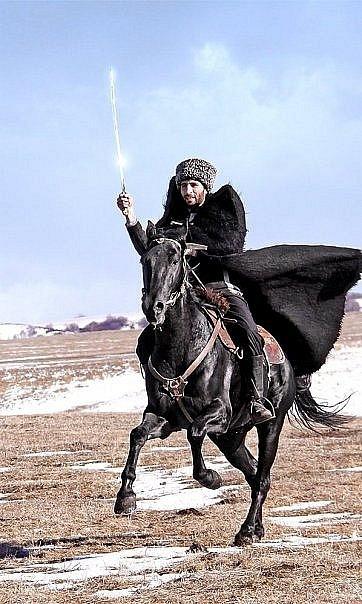

Особенно часто упоминается во многих нартских сказаниях конь. Он- неразлучный друг любого нартского героя. Он для нарта больше, чем конь. Конь в нартском эпосе выступает таким же всесильным, как сам герой. Конь наделён неимоверными силами и возможностями. Конь в эпосе выступает как человек, как говорящая сверхъестественная сила. Конь- как аристократ среды всех животных. Конь в эпосе наделён человеческим языком и разговаривает с человеком. Конь, пока не испытает своего хозяина на верность в дружбе, его отвагу, не доверится ему. Он не допускает к себе слабых и трусов.

Вот как описывается конь, которого Сосруко впервые оседлал, чтобы доказать, что стал настоящим джигитом для совершения великих дел на благо нартов: «Если ты, Сосруко, сможешь сесть на этого коня,- говорит ему Сатаней,- он будет твоим». После этих слов Сосруко одним прыжком вскочил на хребет коня, как ухватился за гриву, как вскрикнул: «Эй, джигиты, берегитесь!»- и поскакал по ущелью. Но не успела мать взглянуть вслед своему сыну, как взвился конь, подобно звезде, и . подобно звезде, скрылся за облаками. Там, в поднебесье, конь решил сбросить с себя седока, чтобы тот упал на землю и разбился. Что только не выделывал конь! И на дыбы вставал в воздухе, и вниз головой бросался в бездну, и снова взмывал ввысь, и скакал вверх ногами, а Сосруко всё держался за его гриву, не падал.

Так, конь то в океан бросался, чтобы сбросить его, то скакал по крутым обрывам, то по тёмным ущельям, то пролетал сквозь горные кольца. В конце концов понял, что ему не сбросить с себя Сосруко, и тут он заговорил человеческим языком: «Клянусь Амышем, богом животных, буду я твоим верным конём, если ты станешь настоящим нартом!». Жизнь нарта была немыслима без верного коня. Почти ни один нарт не совершал ни одного подвига без коня. Позже эта привязанность к этому «великому творению природы» была передана потомкам нартов. Многие авторитетные учёные, в том числе Е. И. Крупнов и Е. П. Алексеева, считают, что выращивание знаменитой кабардинской породы лошадей началось в глубокой древности в эпоху бронзы- в VIII- VII вв. до н. э. Таким образом, адыги на протяжении многих веков в тяжелейших условиях неустанно работали над созданием своего вечного спутника жизни- коня. У адыгов была целая система воспитания и содержания коня. Тот факт, что адыги вывели знаменитую кабардинскую породу лошадей, которая сейчас считается одной из самых выносливых на дальних дистанциях среди всех пород лошадей нашей планеты, является красноречивым доказательством большой любви адыгского этноса к лошади. По свидетельству многих зарубежных авторов, которые бывали в Черкесии, черкес не только никогда не расстанется со своим оружием и конём, но он его ни на что не променяет.

Черкес скорее всего будет сам голодать, нежели оставит коня без корма.

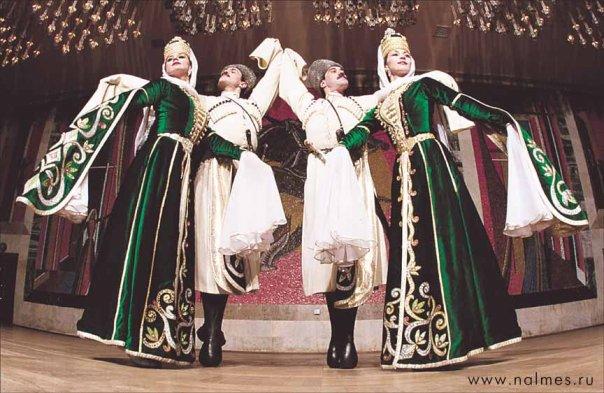

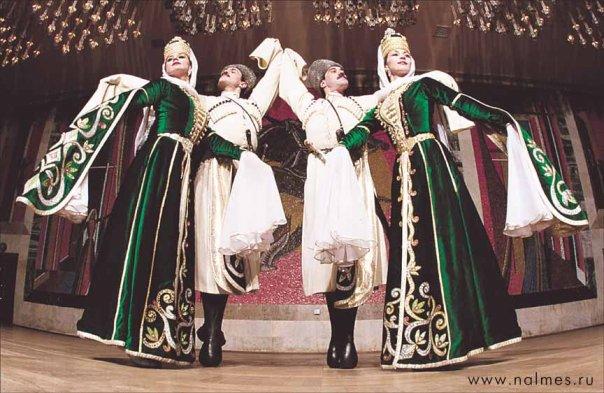

Страна Нартов гордилась не только своими храбрыми воинами и умелыми хлебопашцами и пастухами, но она так же была богата искусными плясунами, певцами и музыкантами.

На нартских сходах- хасах, устраивали не только соревнования по джигитовке, стрельбе из лука, метанию камня, борьбе, но и пляске, пению, красноречию и смекалке. Этим самым нарты уделяли огромное внимание не только физической подготовке, но и нравственному, интеллектуальному воспитанию. Нарты обладали высокой внутренней культурой.

Заключение

Духовная культура давала адыгам заряд оптимизма, героизма. Трудящиеся массы адыгов выражали свои чаяния в устном народном творчестве, фольклоре, которое заменяло книги.

Устное народное творчество адыгов являлось грозным оружием трудящихся в их повседневной борьбе за человеческое достоинство, за свои права. «Ценность адыгских сказок, писал А. М. Горький, — увеличивается еще тем, что в них зло везде побеждено. Это хорошее свидетельство о здоровье народа». Такое же назначение имели исторические рассказы, новеллы, предания, легенды, песни. Острая социальная направленность фольклора обуславливается прежде всего самой жизнью, заполненной борьбой в прошлом, которая временами принимала форму вооруженного столкновения трудящихся масс со своими угнетателями.

Народные музыканты, певцы и сочинители песен сыграли большую роль в развитии устного народного творчества. Европейский наблюдатель Т. Лапинский, проживший несколько лет среди адыгов, писал об этих народных певцах: «Этих патриархальных певцов уважают и боятся. Каждый хороший или плохой поступок, храбрость или трусость, корыстолюбие и самопожертвование, гостеприимство и скупость, красота и любовь, также как и лёгкие нравы, находят своих хвалителей или бесподобных сатириков. Ими воспеваются старые сказания, геройские поступки разные чудесные истории».Бесценным творением в духовной культуре адыгов является нартский эпос, зародившийся ещё в древнейшее время. Эпос включает свыше 100 личных имён. Исторические предания отражают наиболее важные события истории адыгского народа. Героический нартский эпос является средоточием и хранилищем мудрости народа, в нём отражён нравственный облик народа, понимание окружающего нас мира и мира самого человека, его духа во всём многообразном проявлении.

Конь для адыга- это часть его культуры, это его национальное достояние. Его отношение к этому благородному животному также строго и почтительно, как к самому человеку. В нартском эпосе воспевается не только храбрость и любовь героев к своей Родине. Не только пропагандируется трудолюбие, но в нём нашло достойное место и воспитание в человеке чувства прекрасного. При внимательном изучении нартского эпоса, его сказаний можно обнаружить почти все элементы адыгского этикета, все его стороны в деталях представлены в нём. Это касается и семейно- брачных отношений, свадебных обрядов, принципов гостеприимства и воспитания детей и т. д. Даже такая деталь адыгского этикета отражена в нартском эпосе: по обычаю, спустя несколько дней после рождения разнополых детей, делали зарубку в присутствии родственников и друзей и обручали младенцев с обязательным условием их женитьбы по достижению ими совершеннолетия.

Литература

ГадагатльА. Героический эпос «Нарты» и его генезис. Краснодар, 1967.

Гадагатль А.М. Память нации.— Майкоп, 1997.

Емтыль Р.Х. Культура адыгейского народа: Методичес¬кие рекомендации для учителей и студентов АТУ.— Майкоп, 1997.

Мафедзев С. Обряды и обрядовые игры адыгов.— Нальчик,1997.

Музыкальный фольклор адыгов.— Майкоп, 1988.

Ногмов Ш. История адыгейского народа.— Нальчик, 1984.