26

МАОУ «Большемакателёмская СШ»

Очно-дистанционная конференция

«XI Карамзинские чтения»

Направление «История населённых пунктов Нижегородской области»

Тема «Село Успенское Первомайского района Нижегородской области».

Автор: Князева Любовь Александровна

23.06.2009г.

Направление История населённых пунктов Нижегородской области

МАОУ « Большемакателёмская СШ»

ученица 5 класса

607731 Нижегородская область

городской округ г. Первомайск,

с. Успенское, ул. Новая Стройка

д.8, кв. 2

т. (83139) 3-13-60

[email protected]

Педагог-консультант: Ярилина Елена Николаевна

учитель русского языка и литературы

607731 Нижегородская область

городской округ г. Первомайск,

с. М.Макателём, ул. Кооперативная, д.9

т.89049274150

[email protected]

2021 год

Оглавление.

Введение……………………………………..…………………………………..3

Основная часть ………………………………………………………….………3

Заключение………………………………………………………….………….12

Библиография………………………………………………………………….13

Приложение……………………………………………………………………..14

Введение.

Где бы мы ни жили – мы любим свою малую Родину. Нет ни одного населённого пункта, который бы не имел истории. История страны складывается из истории малых городов, сёл, из истории людей, живущих в них. И понятно, что нельзя познать историю своего государства, не зная прошлого и настоящего своей маленькой родины, земли, где родился и вырос.

Я считаю, что если мы будем изучать историю родного края, знать людей, чья жизнь и трудовая деятельность имеет большое значение в развитии благосостояния села, то мы будем не только любить и ценить свою малую родину, уважать её жителей, но и сами вносить посильный вклад в развитие родного края.

Основная часть.

Наше село знаменито не только природными красотами, но и интересной древней историей своего развития и существования. Первые упоминания об этой земле относятся к 1620 году. Успенская земля была пожалована Царем Михаилом Федоровичем в награду за ратные подвиги Ивану Алексеевичу Аргамакову. Он участвовал в обороне Москвы при Царе Василии Шуйском, а также в отражении польского войска в 1618 году.

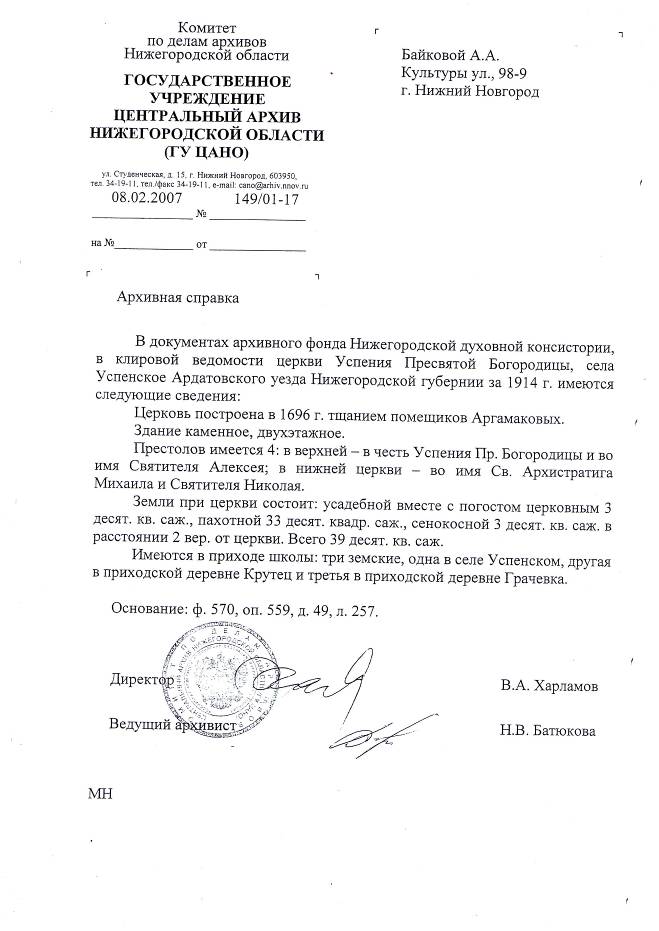

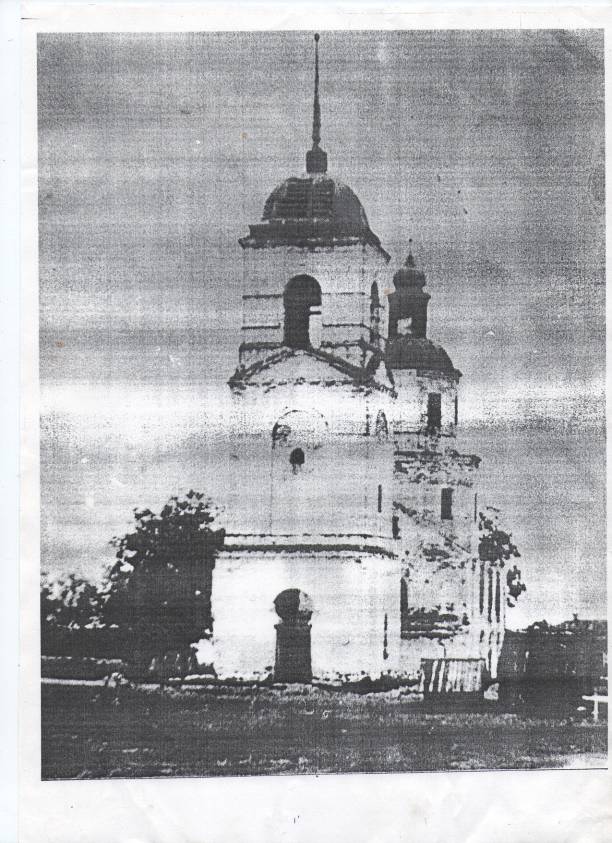

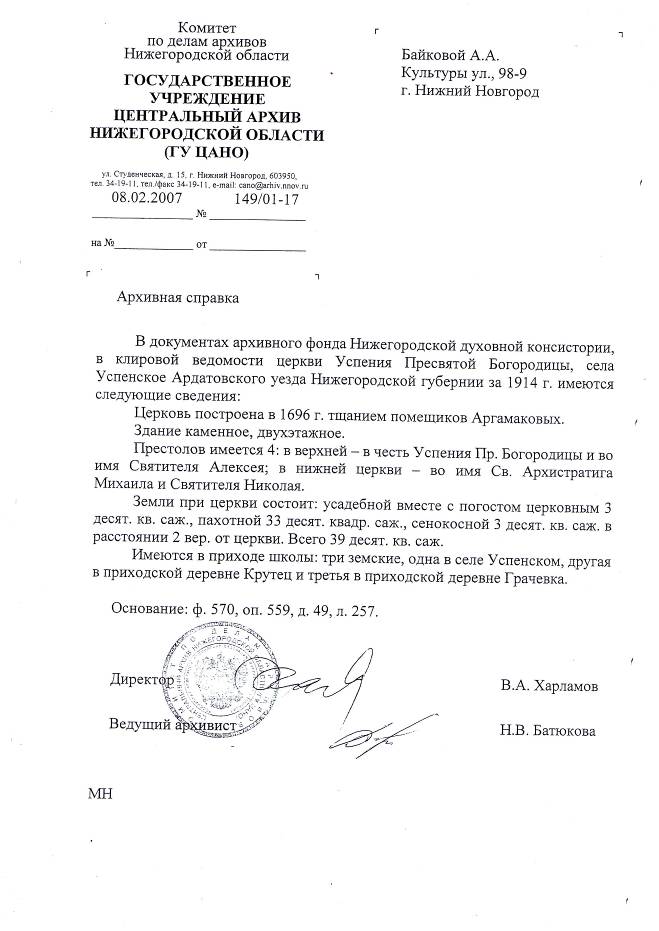

Позднее, в 1646 году, нашими землями владеет его сын – Федор Иванович Аргамаков. При нем начинается хозяйственное освоение земель. В первую очередь заселялись крестьяне из других губерний. Закладывался барский дом, хозяйственные постройки, распахивались земли под посевы. Начинается подготовительные работы для строительства каменной церкви. Приглашаются мастера по производству кирпича, добычи известняка. Так же нужны были кузнецы для ковки крестов, решеток на окна, листового металла для кровельных работ. В то время такие работы велись на месте строительства. В Успенском и сейчас есть места, где можно увидеть остатки печей для обжига кирпича. Большие объемы строительных работ требовали не только значительных денежных затрат, но и привлечения новой рабочей силы, потому завозились всё новые и новые крепостные крестьяне. По местным преданиям, нашу церковь строили около 30 лет. Как записано в справке их Архива Нижегородской области: « Церковь Успения Пресвятой Богородицы построена тщанием господ Аргамаковых», т.е. несколько поколений трудились для того, чтобы построить наш храм и основать село. Начинал строительство Иван Алексеевич, продолжил сын Федор Иванович, и уже закончил внук Михаил Федорович. Поле освящения престола в честь Успения Пресвятой Богородицы, в 1696 году, населенный пункт получил статус села и наименования Успенское. Вопрос о том, что до Успенского, здесь находилась деревня Сосновка и стояла деревянная церковь официальных подтверждений не имеет и остается лишь преданием.

К о времени окончания строительства храма был построен и барский дом. Первый этаж был каменный, второй – деревянный. За домом были пристроены служебные помещения, кухня, конюшенный двор. Вокруг дома был фруктовый сад и огород. Пруд был только один, который сейчас находится у школы.

о времени окончания строительства храма был построен и барский дом. Первый этаж был каменный, второй – деревянный. За домом были пристроены служебные помещения, кухня, конюшенный двор. Вокруг дома был фруктовый сад и огород. Пруд был только один, который сейчас находится у школы.

Это было время правления Петра I. Царь был крутого нрава и того же требовал от подчиненных. Ослушание и пренебрежение службой жестоко каралось по закону, потому жить в своих имениях, заниматься домом и хозяйством дворяне не могли. В имения назначались управляющие, которые и занимались ведением хозяйства.

До 1800 года наше село входило в Арзамасской уезд.

Одним из самых знаменитых и богатых Аргамаковых был Михаил Михайлович. Он считается первым помещиком в Арзамасском уезде, одним из сподвижников самого Царя Петра I, назначенным в 1714 году на должность обер-провиантмейстера и обер-комиссара. Переводя на современный язык, начальником тыловых служб обеспечения армии и флота России. Выйдя в отставку, он начал активно осваивать полученные им земли. Он считается и строителем Саровского монастыря. Помогает первоначальнику Иоанну оформить земли, принадлежащие монастырю. После пожара в 1714 году, восстанавливает пекарню в обители. А так же возводит каменные церкви в нескольких сёлах, в том числе Шатках. К сожалению, скорая смерть, останавливает все его начинания.

П осле 1720 года наше село переходит по наследству племяннику Авксентию Амбросимовичу Горихвостову. Этот род владел большим количеством крепостных крестьян, до 7000 душ, и землями в окрестных губерниях. Основные имения находились в Пензенской губернии, где и проживал Горихвостов. При его управлении в Успенском расширяется количество пахотных земель, устроились ещё два пруда «монастырский», и тот, что на «Долгом» порядке. На новом месте (там, где оно сейчас и находится) было устроено кладбище. Расширили «барский» сад до теперешних границ. Помещики Горихвостовы проводили свою жизнь в основном в городах (Москва, Пенза, Арзамас), поэтому всеми хозяйственными делами в селе занимался управляющий. Господа Горихвостовы были большими любителями искусств. В Пензе у них был свой театр, где «на итальянский манер» играли актеры, подготовленные из крепостных. Театр Горихвостовых был знаменит и посещаем богатыми пензенскими помещиками. Горихвостовы занимались благотворительностью, чем были прославлены в Москве.

осле 1720 года наше село переходит по наследству племяннику Авксентию Амбросимовичу Горихвостову. Этот род владел большим количеством крепостных крестьян, до 7000 душ, и землями в окрестных губерниях. Основные имения находились в Пензенской губернии, где и проживал Горихвостов. При его управлении в Успенском расширяется количество пахотных земель, устроились ещё два пруда «монастырский», и тот, что на «Долгом» порядке. На новом месте (там, где оно сейчас и находится) было устроено кладбище. Расширили «барский» сад до теперешних границ. Помещики Горихвостовы проводили свою жизнь в основном в городах (Москва, Пенза, Арзамас), поэтому всеми хозяйственными делами в селе занимался управляющий. Господа Горихвостовы были большими любителями искусств. В Пензе у них был свой театр, где «на итальянский манер» играли актеры, подготовленные из крепостных. Театр Горихвостовых был знаменит и посещаем богатыми пензенскими помещиками. Горихвостовы занимались благотворительностью, чем были прославлены в Москве.

В 1790 году, в семье их крепостного, сельского старосты, Макарова А.В. родился сын Косьма (или Кузьма). Он стал родоначальником большой семьи художников Макаровых. Кузьма Макаров расписывал фресками нашу церковь Успения, которые сохранились частично и до наших дней (см. Приложение)

Его сын Иван Макаров родился в нашем селе и крещен в нашем храме в 1822 году.

Иван окончил Академию Художеств в Санкт-Петербурге.

Его работы хорошо известны, в основном, он прославился как портретист. Его кисти, принадлежат портреты известных людей. Например, портрет дочери Пушкина Марии.

П

осле 1856 года село Успенское переходит к новым хозяевам по родственной линии инженер-майору Иллариону Александровичу Мусину-Пушкину. А через несколько лет одной из его дочерей Марии Илларионовне Мусиной-Пушкиной.

Мария Илларионовна выходит замуж за Дмитрия Ильинского. Невесте на ту пору было 16 лет, жениху 35.

Он капитан II ранга, герой крымской войны 1853-56 гг. Свадьба прошла на родине невесты в Ярославской губернии. Дмитрий Васильевич Ильинский родился 1822 году в Тульской губернии, селе Ламиполоз, в семье потомственного дворянина Василия Петровича Ильинского. В возрасте 17 лет, он поступает на службу гардемарином Черноморского флота. В 1842 году произведен в мичманы и п

ереводится на Балтийский флот. В 1845 г мичман Ильинский переводится в 38 флотский экипаж на корабль «12 апостолов» под командование капитана 1 ранга Корнилова. За проявленную храбрость мичман Ильинский при спасении утопающего матроса награждается орденом св. Анны 3 степени. В апреле 1848 года сдает экзамен и производится в лейтенанты. 1851 году лейтенант Ильинский назначен командиром яхты «Арианда». 1853 года, находясь на пароходе «Владимир», учувствует в захвате турецко-египетского парохода «Перваз-Бахри». За этот подвиг он был произведен в капитан-лейтенанты. В битве при реке Альме Ильинский был командиром сводного отряда моряков бригов «Эней» и «Язон». 17 сентября 1854 г назначен командиром батарей 5 бастиона. 8 октября 1854 г при первой бомбардировке Севастополя получает контузию в голову. Отправлен в госпиталь на лечение, 14 октября возвращается в строй. За отличие при проведении боевых действий в обороне Севастополя. 6 декабря 1854 года награжден орденом св. Георгия 4 класса за храбрость. 27 апреля 1855 года за мужество и храбрость при обороне Ростовского редута награжден золотой саблей с надписью «За храбрость».

ереводится на Балтийский флот. В 1845 г мичман Ильинский переводится в 38 флотский экипаж на корабль «12 апостолов» под командование капитана 1 ранга Корнилова. За проявленную храбрость мичман Ильинский при спасении утопающего матроса награждается орденом св. Анны 3 степени. В апреле 1848 года сдает экзамен и производится в лейтенанты. 1851 году лейтенант Ильинский назначен командиром яхты «Арианда». 1853 года, находясь на пароходе «Владимир», учувствует в захвате турецко-египетского парохода «Перваз-Бахри». За этот подвиг он был произведен в капитан-лейтенанты. В битве при реке Альме Ильинский был командиром сводного отряда моряков бригов «Эней» и «Язон». 17 сентября 1854 г назначен командиром батарей 5 бастиона. 8 октября 1854 г при первой бомбардировке Севастополя получает контузию в голову. Отправлен в госпиталь на лечение, 14 октября возвращается в строй. За отличие при проведении боевых действий в обороне Севастополя. 6 декабря 1854 года награжден орденом св. Георгия 4 класса за храбрость. 27 апреля 1855 года за мужество и храбрость при обороне Ростовского редута награжден золотой саблей с надписью «За храбрость».

После оставления нашими войсками южной части Севастополя добровольно с группой смельчаков переправляется через бухту, вывозит раненых и после этого взрывается Павловские укрепления. За этот подвиг Дмитрий Ильинский награжден орденом св. Владимира 4 степени с мечами. Так же за храбрость и боевые заслуги был награжден серебряной медалью за защиту Севастополя. Приказом по флоту 26 сентября 1858 года капитан 2 ранга Дмитрий Ильинский произведен в капитана 1 ранга. Раны, полученные во время войны, давали о себе знать, и он обращается к Царю с просьбой об увольнении со службы. Прошение его удовлетворяется.

После оставления нашими войсками южной части Севастополя добровольно с группой смельчаков переправляется через бухту, вывозит раненых и после этого взрывается Павловские укрепления. За этот подвиг Дмитрий Ильинский награжден орденом св. Владимира 4 степени с мечами. Так же за храбрость и боевые заслуги был награжден серебряной медалью за защиту Севастополя. Приказом по флоту 26 сентября 1858 года капитан 2 ранга Дмитрий Ильинский произведен в капитана 1 ранга. Раны, полученные во время войны, давали о себе знать, и он обращается к Царю с просьбой об увольнении со службы. Прошение его удовлетворяется.

И

мя Дмитрия Васильевича Ильинского золотыми буквами написано на стенах Владимирского Собора в Севастополе.

Уйдя в отставку, с семьей проживает в Москве и в своем имении селе Успенском.

Село Успенское на то время было самым обширным по количеству земель и крепостных. Новые владельцы села показали себя заботливыми хозяевами. Если в начале владения за ними числилось 8156 десятин земли, то к концу их жизни было уже 10000 десятин земли (т.е. более 10000 Га). В числе владений в 1890 гг. числились деревня Грачевка, Крутец, выселки Александровка.

За годы их совместной жизни у них родилось пятеро детей: Мария (род.1859г), Александр (род. 1865г), Елена (род. 1868), Вера (род.1871г), Николай (род 1876г).

В Успенском рождается второй ребенок – сын Александр (6 октября 1865 г.) Его восприемниками были: Наталья Васильевна Карамзина и ее брат Н.В. Оболенский, имения которых находились по соседству и, очевидно, они были добрыми знакомыми Ильинских.

Дмитрий Васильевич прожил 72 года, умер он 12 ноября 1893 года и погребен в имении своего отца с. Ламиполоз Тульской губернии.

По смерти мужа Мария Илларионовна Ильинская возлагает надежды на старшего сына Александра. Они начинают развивать систему хуторских хозяйств: 1 хутор-это «Студенец». Там у плотины пруда строятся каменные коровники, конюшни, двор для домашней птицы, а так же несколько изб для проживания работников. 2 хутор был основан в лесу в районе деревень Петровка и Каналгуши, в 35 верстах от Успенского, в местности Андринины пруды. Более 200 десятин запашки в лесу, 2 крестьянские избы, молотильный сарай, амбар для зерна, двор для лошадей. Управляет хутором Иван Гусаров и 2-3 работника. Хлеб убирали крестьяне деревень Каналгуши и Петровки. Контролировал работу и проживал с ними Александр Ильинский. Имея большое количество земли(10.000 десятин), Мария Илларионовна планирует построить ещё несколько хуторов, и с этой целью в село приглашаются арендаторы – несколько семей чухонцев (прибалты). Кроме того в имении Ильинских действует винокуренный завод, который приносит определенный доход.

А

лександр Дмитриевич Ильинский женился на княжне Александре Владимировне Звенигородской, старшей дочери князя В.Д.Звенигородского

и она стала молодой хозяйкой в Успенском.

За время их совместной жизни у них родилось 13 детей: Анна, Дмитрий, Мария, Владимир, Елизавета, Варвара, Софья, Вера, Александра, Александр, Андрей, Николай.

А

лександр и Александра Ильинские проводили свою жизнь в своем имении, селе Успенское, и активно занимались ведением своего хозяйства. Они имели большие планы на расширение производства. Для этого приобрели паровую мельницу австрийского производства, позволяющую получать муку высшего качества. Александр Дмитриевич обращается к Нижегородскому губернатору с просьбой об утверждении в его имении образцово-показательного хозяйства молочного направления на базе хутора «Студенец». Первая мировая война и последующие революционные события помешали осуществить задуманное.

1918 году после разгрома хозяйства многочисленное семейство Ильинских ещё какое-то время проживали в селе, но уже летом 1919 года Александра Владимировна и семеро ее детей, младшей из которых было 2 года, перебрались на родину, в село Котовку, в имение князей Звенигородских, Ардатовского уезда. В Успенском оставались проживать Александр Дмитриевич Ильинский и сын Владимир, который работал в Понетаевской сельхозартели, образованной монахинями монастыря. Александр Дмитриевич зарабатывал себе на жизнь, делая грабли и плетя лапти. В 1921 году он скончался в Рогожской больнице. Распространился слух, что Александр Дмитриевич умер от сыпного тифа. Никто не хотел забирать тело из больницы, боясь заражения. Лишь Демин Павел Семенович на своей лошади съездил, забрал своего барина и привёз в Успенское. Хоронили Александра Дмитриевича с Крюковки, из дома, где проживал сын с невесткой. Хоронило Александра Дмитриевича много народу, люди стояли по обе стороны дорог до самого кладбища. А через несколько лет от скоротечной чахотки, умирает сын Владимир Александрович Ильинский, похоронили его рядом с отцом.

Александра Владимировна скончалась в Москве в 1957 году.

Заключение.

Выполняя эту работу, я поняла, что моё село – самое милое, красивое место на земле. Здесь самая красивая природа, самые интересные сказки, самые красивые и добрые люди. Здесь все свое, такое родное и любимое…

Библиография.

Материалы архива г.Первомайска и г. Сарова.

Клировые ведомости 3-го благочиния Ардатовского уезда 1800 год.

Л. А. Износков, «О названиях населенных мест»

Л. М. Каптерев «Нижегородское Поволжье X—XVI веков»

А. С. Гациский «Нижегородский летописец» и «Нижегородка»

И. А. Милотворский «Нижний Новгород, его прошлое и настоящее»

А. П. Мельников «Нижегородская старина»

Л.Л. Трубе «Как возникли географические названия»

Приложение.

Сохранившиеся фрески.

Карта села со спутника.

о времени окончания строительства храма был построен и барский дом. Первый этаж был каменный, второй – деревянный. За домом были пристроены служебные помещения, кухня, конюшенный двор. Вокруг дома был фруктовый сад и огород. Пруд был только один, который сейчас находится у школы.

о времени окончания строительства храма был построен и барский дом. Первый этаж был каменный, второй – деревянный. За домом были пристроены служебные помещения, кухня, конюшенный двор. Вокруг дома был фруктовый сад и огород. Пруд был только один, который сейчас находится у школы.  осле 1720 года наше село переходит по наследству племяннику Авксентию Амбросимовичу Горихвостову. Этот род владел большим количеством крепостных крестьян, до 7000 душ, и землями в окрестных губерниях. Основные имения находились в Пензенской губернии, где и проживал Горихвостов. При его управлении в Успенском расширяется количество пахотных земель, устроились ещё два пруда «монастырский», и тот, что на «Долгом» порядке. На новом месте (там, где оно сейчас и находится) было устроено кладбище. Расширили «барский» сад до теперешних границ. Помещики Горихвостовы проводили свою жизнь в основном в городах (Москва, Пенза, Арзамас), поэтому всеми хозяйственными делами в селе занимался управляющий. Господа Горихвостовы были большими любителями искусств. В Пензе у них был свой театр, где «на итальянский манер» играли актеры, подготовленные из крепостных. Театр Горихвостовых был знаменит и посещаем богатыми пензенскими помещиками. Горихвостовы занимались благотворительностью, чем были прославлены в Москве.

осле 1720 года наше село переходит по наследству племяннику Авксентию Амбросимовичу Горихвостову. Этот род владел большим количеством крепостных крестьян, до 7000 душ, и землями в окрестных губерниях. Основные имения находились в Пензенской губернии, где и проживал Горихвостов. При его управлении в Успенском расширяется количество пахотных земель, устроились ещё два пруда «монастырский», и тот, что на «Долгом» порядке. На новом месте (там, где оно сейчас и находится) было устроено кладбище. Расширили «барский» сад до теперешних границ. Помещики Горихвостовы проводили свою жизнь в основном в городах (Москва, Пенза, Арзамас), поэтому всеми хозяйственными делами в селе занимался управляющий. Господа Горихвостовы были большими любителями искусств. В Пензе у них был свой театр, где «на итальянский манер» играли актеры, подготовленные из крепостных. Театр Горихвостовых был знаменит и посещаем богатыми пензенскими помещиками. Горихвостовы занимались благотворительностью, чем были прославлены в Москве.

ереводится на Балтийский флот. В 1845 г мичман Ильинский переводится в 38 флотский экипаж на корабль «12 апостолов» под командование капитана 1 ранга Корнилова. За проявленную храбрость мичман Ильинский при спасении утопающего матроса награждается орденом св. Анны 3 степени. В апреле 1848 года сдает экзамен и производится в лейтенанты. 1851 году лейтенант Ильинский назначен командиром яхты «Арианда». 1853 года, находясь на пароходе «Владимир», учувствует в захвате турецко-египетского парохода «Перваз-Бахри». За этот подвиг он был произведен в капитан-лейтенанты. В битве при реке Альме Ильинский был командиром сводного отряда моряков бригов «Эней» и «Язон». 17 сентября 1854 г назначен командиром батарей 5 бастиона. 8 октября 1854 г при первой бомбардировке Севастополя получает контузию в голову. Отправлен в госпиталь на лечение, 14 октября возвращается в строй. За отличие при проведении боевых действий в обороне Севастополя. 6 декабря 1854 года награжден орденом св. Георгия 4 класса за храбрость. 27 апреля 1855 года за мужество и храбрость при обороне Ростовского редута награжден золотой саблей с надписью «За храбрость».

ереводится на Балтийский флот. В 1845 г мичман Ильинский переводится в 38 флотский экипаж на корабль «12 апостолов» под командование капитана 1 ранга Корнилова. За проявленную храбрость мичман Ильинский при спасении утопающего матроса награждается орденом св. Анны 3 степени. В апреле 1848 года сдает экзамен и производится в лейтенанты. 1851 году лейтенант Ильинский назначен командиром яхты «Арианда». 1853 года, находясь на пароходе «Владимир», учувствует в захвате турецко-египетского парохода «Перваз-Бахри». За этот подвиг он был произведен в капитан-лейтенанты. В битве при реке Альме Ильинский был командиром сводного отряда моряков бригов «Эней» и «Язон». 17 сентября 1854 г назначен командиром батарей 5 бастиона. 8 октября 1854 г при первой бомбардировке Севастополя получает контузию в голову. Отправлен в госпиталь на лечение, 14 октября возвращается в строй. За отличие при проведении боевых действий в обороне Севастополя. 6 декабря 1854 года награжден орденом св. Георгия 4 класса за храбрость. 27 апреля 1855 года за мужество и храбрость при обороне Ростовского редута награжден золотой саблей с надписью «За храбрость».

После оставления нашими войсками южной части Севастополя добровольно с группой смельчаков переправляется через бухту, вывозит раненых и после этого взрывается Павловские укрепления. За этот подвиг Дмитрий Ильинский награжден орденом св. Владимира 4 степени с мечами. Так же за храбрость и боевые заслуги был награжден серебряной медалью за защиту Севастополя. Приказом по флоту 26 сентября 1858 года капитан 2 ранга Дмитрий Ильинский произведен в капитана 1 ранга. Раны, полученные во время войны, давали о себе знать, и он обращается к Царю с просьбой об увольнении со службы. Прошение его удовлетворяется.

После оставления нашими войсками южной части Севастополя добровольно с группой смельчаков переправляется через бухту, вывозит раненых и после этого взрывается Павловские укрепления. За этот подвиг Дмитрий Ильинский награжден орденом св. Владимира 4 степени с мечами. Так же за храбрость и боевые заслуги был награжден серебряной медалью за защиту Севастополя. Приказом по флоту 26 сентября 1858 года капитан 2 ранга Дмитрий Ильинский произведен в капитана 1 ранга. Раны, полученные во время войны, давали о себе знать, и он обращается к Царю с просьбой об увольнении со службы. Прошение его удовлетворяется.