СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

История музейного дела в России

Просмотр содержимого документа

«История музейного дела в России»

Музейное дело в России прошло те же этапы развития, что и в Европе, и также начиналось с частного собирательства и коллекционирования. Как и в других христианских странах в средневековой Руси религиозные, генеалогические, художественные и прочие ценности хранились в княжеских резиденциях, храмах, монастырях. Здесь велись летописи, писались и переписывались книги, располагались мастерские цветной миниатюры, иконописи, серебряных дел. Княжеские династии и боярские роды жертвовали церкви ценности преимущественно культового характера. Уже в XV в. в Троице-Сергиевой лавре под Москвой (ныне г. Сергиев Посад) находились богатейшие собрания икон, церковной утвари, художественного шитья и т.д. Это собирательство не носило систематического характера и ставило иные задачи, чем современное музейное коллекционирование.

На рубеже XIV–XV вв. политическим центром русских земель становится Москва. Наблюдается подъем культуры, развивается городская жизнь, искусство и художественные промыслы. Эти процессы, возможно, и не выглядят столь революционными, как европейское Возрождение, но они сродни ему: на фоне обретения независимости от Орды шел процесс формирования национального самосознания, сопровождавшийся расцветом культуры. Желание подтвердить свой высокий статус заставляло великокняжескую, а затем и царскую власть покровительствовать искусствам и ремеслам.

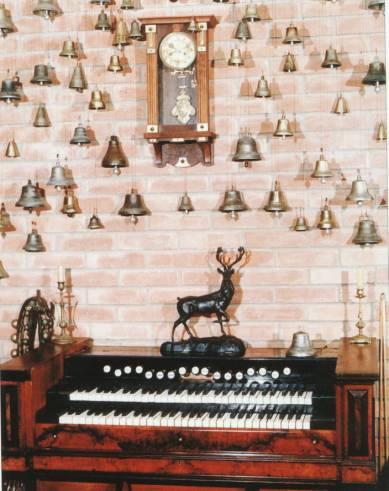

В 1488 г. появилась Большая казна, где была и сокровищница великих князей и царей. В рамках этого учреждения выделяются хранилища различных ценностей. В 1494 г. в Москве по инициативе Ивана III возводится здание Оружейной палаты. Поначалу в Оружейной палате хранили и ремонтировали парадные княжеские доспехи, холодное и огнестрельное оружие. Уже тогда здесь трудились замечательные мастера: оружейники, чеканщики, граверы, мастера по изготовлению эмали, филиграни, приглашавшиеся не только из Москвы и ее окрестностей, но и из Новгорода, Пскова, Владимира, а также приглашались иностранцы. Но очень скоро количество мастерских начинает расти, а задачи Оружейной палаты – усложняться. В XVII в. в ней писали иконы, расписывали знамена, украшали книги, были здесь мастерские художественного шитья, ювелирные и т.д. Многие мастера Оружейной палаты получали при жизни большую известность (так, живописный цех в XVII в. около 20 лет возглавлял Симон Ушаков). Иногда эти коллекции демонстрировались почетным гостям, в основном из посольских миссий. В начале XVIII в. большая часть мастеров палаты будет переведена в Петербург, ее производственное значение сойдет на нет (рис. 19).

Рис. 19. Экспозиция Оружейной палаты. Изделия французских

Рис. 19. Экспозиция Оружейной палаты. Изделия французских

ремесленников-серебряников XVII–XVIII вв. (филиал

историко-культурного Музея-заповедника «Московский Кремль», РФ)

Появление музеев (в современном понимании этого слова) связано с эпохой Петра I. Царствование Петра (1682–1725 гг.; род. в 1672) было временем непрерывных реформ, осуществляемых во всех сферах государственной и общественной жизни. Одна из отличительных черт этого времени – стремительная европеизация. Россия выходит на европейскую арену, стремится закрепить за собой статус супердержавы, завязывает прочные торговые, дипломатические, династические и культурные связи со странами Европы. Немаловажную роль в этом играют и процессы культурные, стремление создать у себя те институты, которые указывают на просвещенный и вполне европейский статус России. Вторая особенность происходящих перемен – резкое ускорение процессов секуляризации культуры. Уже XVII в. отмечен становлением светской, рациональной культуры, но реформы Петра делают этот процесс генеральным. Третья особенность новой культуры – ее индивидуализм, что предполагало развитие личных качеств и талантов, а это нельзя сделать без просвещения. Отмеченные черты новой культуры положили начало формированию музейной потребности, привели к появлению музея как социального института, несущего просвещение.

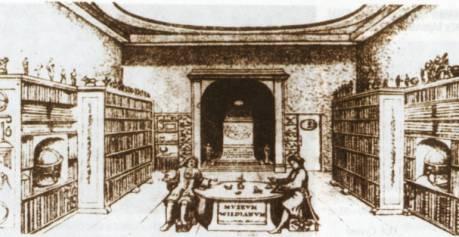

Понимание роли музея как необходимого элемента европейской культуры формируется у Петра во время его заграничных поездок, начиная с Великого посольства 1698 г. В Европе Петр встречался с учеными (с Г.В. Лейбницем – президентом Берлинской академии наук; амстердамским нумизматом Ван дер Вельде и др.), посещал научные учреждения, библиотеки, анатомические кабинеты, кунсткамеры, картинные галереи, мюнцкабинеты и т.п. (рис. 20).

Рис. 20. Петр I в гостях у амстердамского нумизмата Ван дер Вельде.

Рис. 20. Петр I в гостях у амстердамского нумизмата Ван дер Вельде.

Гравюра выполнена М. Ван дер Вельде

Тогда же Петр I начинает собирать и свою коллекцию. Во время путешествия с Великим посольством Петр посетил кабинет известного анатома Фредерика Рюйша, чья коллекция препаратов по анатомии и эмбриологии восхитила царя. Были начаты переговоры о покупке. Они завершились только в 1716 г. (за коллекцию Петр выложил огромную по тем временам сумму в 30 тыс. гульденов), еще более года заняла доставка коллекции в Россию. Эта коллекция стала затем основой Кунсткамеры – первого русского музея.

Учитывая, что ждал Петр долго, у него было время для пополнения личной коллекции, прежде чем она стала музеем. Агенты Петра искали для него раритеты за границей, проявляя иногда чудеса изворотливости. Так, русский дипломат Савва Рагузинский приобрел в Риме статую Венеры (ныне известна как Венера Таврическая). Но проблема была в том, что вывезти ее из Рима было нельзя: вывоз античных ценностей папские указы запрещали. Тогда Ватикану предложили обмен: статую Венеры на мощи св. Бригиты (не канонизированная православной церковью, она была исключительно католической святой, так что религиозные устои не были затронуты). Обмен был предложен с широкой оглаской в европейской прессе. Делалось это намеренно: посмеет ли папа отказаться от него, когда церковь ведет борьбу со всякого рода «новомодными» идеями. Обмен состоялся, статую привезли в Петербург и установили в Летнем саду около царского дворца, где она и смущала своей наготой жителей, непривычных к таким зрелищам. Позже при Екатерине II статую перенесли в Таврический дворец, т.к. климат северной столицы ей явно был противопоказан (рис. 21).

Рис. 21. Венера Таврическая. Привезена из Рима для коллекции Петра I

Рис. 21. Венера Таврическая. Привезена из Рима для коллекции Петра I

С. Рагузинским. Теперь находится в Государственном Эрмитаже

(Санкт-Петербург, РФ)

Пополнялась коллекция царя и за счет российских поступлений. В 1715 г. заводчик А.Н. Демидов подарил жене Петра Екатерине коллекцию сибирского курганного золота. Подарок произвел впечатление, и в 1719 г. в Сибирь отправилась экспедиция Д.Г. Мессершмидта, которая в том числе должна была разыскивать «могильные древние вещи». Возможно под влиянием того же подарка в 1718 г. вышел указ, повелевавший собирать диковинки и редкости естественнонаучные и исторические и отправлять их в Петербург. Указы об охране культурных, исторических и прочих ценностей выходили довольно часто (всего с 1718 г. их было семь), став основой российского законодательства об охране памятников.

Составленная таким образом коллекция Петра I стала с 1719 г. первым русским музеем. В экспозиции были представлены монстры (коллекция Рюйша, пополненная отечественными «уродами»), монеты, картины, скульптуры, научные приборы и т.д. Были тогда в музее и живые экспонаты: карлик Фома (рост 1 м 26 см) и великан-гайдук Буржуа (ростом 2 м 27 см). Кунсткамера открылась для публики в 1719 г. в Кикиных палатах близ Смольного монастыря. В 1722 г. началось строительство специального здания для Кунсткамеры на Преображенском (теперь Васильевском) острове. Существует легенда, что, гуляя по острову, царь увидел необычную сосну: один ее сук выгнулся полукружьем и врос в ствол дерева. Петр распорядился срубить ту сосну, ствол со странной веткой сохранить, а на том месте выстроить палаты для музея. В новое здание (по проекту Г.И. Маттарнови) Кунсткамера переехала уже после смерти Петра I 25 ноября 1728 г. (рис. 22).

Рис. 22. Здание Кунсткамеры, 1718–1734 гг.

Рис. 22. Здание Кунсткамеры, 1718–1734 гг.

Архитектор Г.И. Маттарнови (Санкт-Петербург, РФ)

Первый русский музей имел ряд особенностей, отличавших его от многих европейских собратьев. Он был действительно публичным: пускали «всякого желающего». Вход был бесплатным, более того, поначалу посетителей еще и кормили, на что из казны выделялось 400 руб. в год. При создании Академии наук в 1724 г. Кунсткамера вошла в ее состав. В музее, кроме выставочных залов, были библиотека, обсерватория, лаборатории, позже появились «избы» для просушки, реставрации и изготовления чучел, манекенов. Преемники Петра традиционно пополняли коллекцию, не брезговали и лично посетить музей. В 1741 г. создается первый каталог музейных коллекций. В кон. 1747 г. в музее вспыхнул пожар, нанесший коллекциям большой урон. Уцелевшее было перенесено в дом Демидова. Императрица Елизавета выделила средства на восстановление музейного здания и пополнение пострадавших коллекций. В 1766 г. Кунсткамера была переведена во вновь отстроенное здание. В 1836 г. Кунсткамеру разделили на 7 музеев. В 1879 г. Кунсткамере пришлось потесниться: в ее здании открылся еще один музей: антропологии и этнографии. Еще одно «уплотнение» Кунсткамера пережила в ХХ в.: с 1949 г. здесь работает Музей им. М.В. Ломоносова.

Среди музеев, созданных или задуманных в петровское время, – Модель-камера (прообраз будущего Морского музея), собрание оружия Петербургского арсенала, на базе которого в XIX в. будет создан Артиллерийский военно-исторический музей; цейхгауз Московского Кремля, где Петр был намерен создать Музей военных трофеев. В отличие от Кунсткамеры, это были закрытые собрания, предназначенные для практических целей, а не для публичных осмотров.

Уделял Петр внимание и старым собраниям. Так, в 1720 г. было учтено все имущество кремлевских хранилищ, составлены инвентарные описи. В 1727 г. Оружейная и Мастерская палаты, Казенный приказ, Конюшенная казна объединились в одно учреждение «Мастерскую и Оружейную палату». Преемники Петра не могли предотвратить утрату коллекций этого учреждения, чаще всего связанную с пожарами и вынужденными переездами. В 1755 г. директор Московского университета А.М. Аргамаков подготавливает проект устройства Оружейной палаты, который должен был положить начало ее реорганизации в музей. План предусматривал, кроме прочего, постройку специального здания, но его осуществление затянулось до XIX в.

Частное коллекционирование, не предназначенное для демонстрации широкой публике, все более укрепляет свои позиции в России, в том числе и в инициативах государственной власти. Со 2-й половины XVIII в. растет интерес к коллекционированию изобразительного искусства. По примеру известных европейских собраний создаются дворцовые коллекции живописи, графики, прикладного искусства. Коллекции рассматривались как важные элементы системы воспитания: считалось, что занятие искусством или даже простое созерцание его высоких образцов развивает интеллект, волю, формирует добрые нравы.

Самое крупное собрание, появившееся во 2-й половине XVIII в. – Эрмитаж. Идея его принадлежала Екатерине II, желавшей создать коллекцию из лучших образцов западноевропейской живописи (рис. 23).

Рис. 23. Здание Государственного Эрмитажа – Зимний дворец

Рис. 23. Здание Государственного Эрмитажа – Зимний дворец

(Санкт-Петербург, РФ). Архитектор – Растрелли

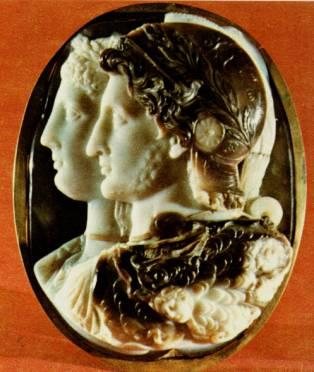

Коллекция была личной, кроме гостей императрицы никто ее видеть не мог. Эрмитаж был частью дворца, собственно, сначала он и задумывался как место общения с близкими друзьями. Хотя уже в конце царствования Екатерина не пользовалась столовой, уборной и почивальной комнатами, понимая, что совмещать музей с личными покоями не всегда благо для тех ценностей, которые в нем хранятся. Начало Эрмитажу положило приобретение 225 картин фламандской и голландской живописи в Берлине. Собрание предназначалось для Фридриха II, но финансовые затруднения в связи с Семилетней войной заставили его отказаться от покупки. В 1764 г. прусский купец И.Э. Гоцковский переправил картины в Петербург. Пополнило императорскую коллекцию собрание голландской и фламандской живописи саксонского министра гр. Брюля; картины из собрания барона П. Кроза, приобретенные в 1772 г. при посредничестве Дидро; 198 картин из коллекции лорда Уоппола (в 1779 г.); 119 картин, купленные в 1781 г. в Париже у гр. Бодуэна (среди них 9 полотен кисти Рембрандта). В 1785 г. (всего за двадцать лет!) эрмитажное собрание насчитывало 2658 картин. Кроме того, Екатерина II покупала коллекции гемм (резные камни), русских и европейских монет и медалей, книг (в полном составе в библиотеку Эрмитажа вошли библиотеки Вольтера и Дидро) (рис. 24).

Рис. 24. «Камея Гонзага». Портрет Птолемея и его жены Арсинои.

Рис. 24. «Камея Гонзага». Портрет Птолемея и его жены Арсинои.

Находится в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург, РФ)

Для размещения этих сокровищ требовались помещения. В дополнение к Зимнему дворцу в 1769 г. строится павильон Эрмитаж (архитектор Ж.-Б. Валлен-Деламот), в 1775 г. – две галереи вдоль висячего сада, а в 1787 г. – «Старый» Эрмитаж (архитектор Ю.М. Фельтен).

Эрмитаж находился в ведении обер-гофмаршала императорского двора. Для работы в нем приглашались лучшие специалисты. Первым сотрудником музея был венецианский живописец Ж.А. Мартинелли, занимавший должность хранителя и реставратора. С 1774 г. велась работа по учету музейных фондов и систематизации коллекций, тогда же издан и первый печатный каталог тиражом 60 экземпляров. Первоначальная развеска картин не была систематической, а скорее декоративной. Но после проведенной в 1793 г. Мартинелли и Георги ревизии собрания и составления нового печатного каталога Эрмитажной коллекции развеска приобрела систематический характер: по странам и школам.

Посещения Эрмитажа (если не считать императрицу, придворных и некоторых иностранных почетных гостей) были редки и могли состояться только тогда, когда императрица пребывала в других резиденциях. В XVIII в. разрешение на осмотр коллекции выдавал обер-гофмаршал императорского двора (рис. 25).

Рис. 25. Малахитовый зал Зимнего дворца (Санкт-Петербург, РФ).

Рис. 25. Малахитовый зал Зимнего дворца (Санкт-Петербург, РФ).

Архитектор А.П. Брюллов

В XIX в. Эрмитаж все более приобретает вид дворцового музея, растет штат сотрудников. «Положение» о музее 1803 г. распределяло коллекции по 5 отделам и назначало в каждый ученого-хранителя. В 1837 г. начато строительство нового здания по проекту Л. фон Кленце, законченное в 1851 г. Оно позволяло изолировать музей от покоев государя и его семьи. В 1852 г. Николай Iторжественно открыл «Императорский музеум» для публики (открыта была не вся коллекция, а только ее часть). В 1853 г. были приняты «Правила для управления императорским Эрмитажем». Но и после этого музей продолжал оставаться малодоступным: билетами ведал сам директор Эрмитажа, а посетители должны были записывать свои имена в книгу и быть благопристойно одеты.

Собственное собрание живописи и скульптуры имела Академия художеств, основанная в 1758 г. Кроме работ русских художников-профессоров, академиков, воспитанников Академии, были и полотна европейских художников. Но Академии, как правило, доставалось то, что не проходило строжайший отбор произведений искусства для Эрмитажа. Посещение академического собрания было возможно вначале (не считая преподавателей и учеников) только по специальному разрешению руководства Академии, но уже в 1760-е гг. Академия начинает ежегодно проводить недельные выставки.

Организация публичных музеев в XVIII в. – довольно редкий случай. В 1773 г. был открыт первый публичный музей в Прибалтике в Риге (он же, видимо, был и первым провинциальным музеем дореволюционной России). Основу его составила естественнонаучная коллекция врача Н. Гимзеля, завещавшего ее городу. Оставлены были и средства на пополнение собрания, что позволило приобрести нумизматическую, археологическую, этнографическую и художественную коллекции.

В 1782 г. по инициативе ученых А.М. Карамышева и Э. Лаксмана, генерал-губернатора Ф.Н. Клички появляется первый в Сибири общедоступный музей в Иркутске. Он существовал при публичной библиотеке и размещался вместе с «книгохранительницей» в специально построенном двухэтажном здании. Средства на содержание библиотеки и музея выделяло местное начальство, а также жертвовали купцы и ученые. В конце XVIII в. музей передали Главному народному училищу, а в начале XIX в. – губернской гимназии. Расцвет Иркутского музея связан с открытием в 1851 г. Сибирского отдела Русского Императорского Географического общества. В 1854 г. в ведение этого общества передали и музей. Уже в 1860–1870-е гг. музей представлял свои коллекции на выездных выставках, в том числе международных. Но в 1879 г. в Иркутске случился пожар, уничтоживший большую часть города, в том числе здание музея и почти всю библиотеку (она включала более 10 тыс. книг. Сейчас в библиотеке Иркутского областного краеведческого музея есть только отдельные экземпляры из старой библиотеки (рис. 26).

Рис. 26. Здание Иркутского областного краеведческого музея (РФ)

Рис. 26. Здание Иркутского областного краеведческого музея (РФ)

Вслед за монархами коллекционированием начинает увлекаться и дворянство. Всплеск этого собирательства приходится на 2-ю половину XVIII – начало XIX вв. Усадьбы и городские резиденции аристократических фамилий: Голицыных, Строгановых, Шереметьевых, Шуваловых, Юсуповых и др. своими коллекциями соперничали с известнейшими европейскими собраниями (рис. 27).

Рис. 27. Музей-усадьба «Архангельское». Дворец. Зал Тьеполо (РФ)

Рис. 27. Музей-усадьба «Архангельское». Дворец. Зал Тьеполо (РФ)

Появились и первые коллекции русской живописи: П.П. Свиньина, Ф.И. Пряшникова, П.Ф. Карабанова, положившие начало новому этапу художественного коллекционирования.

Большую известность приобрела коллекция гр. Н.П. Румянцева. Сам граф Румянцев и участники «Румянцевского» кружка П.М. Строев, А.К. Востоков, К.Ф. Калайдович, П.И. Кеппен и др. стремились к созданию Русского исторического музея. Первый проект такого музея Ф.П. Аделунга члены кружка опубликовали в 1817 г. в «Сыне Отечества», потом был еще проект В.Г. Вихмана в 1821 г. Основу музея должна была составить коллекция самого Румянцева. Потому она была завещана государству. Брат дарителя С.П. Румянцев (Н.П. Румянцев умер в 1826 г.) через 2 года после смерти брата передал коллекцию государству. Открылся музей в Петербурге в 1831 г. В его составе были богатейшая библиотека, собрание старопечатных книг и рукописей, нумизматический кабинет, коллекции по этнографии народов Сибири и Дальнего Востока, Аляски, Японии, островов Тихого океана, собрание минералов и др. Но средств на содержание все время не хватало, здание музея ветшало. В 1850 г. музей передали из ведения Министерства народного просвещения в ведение Министерства императорского двора. Положение это мало изменило. В 1860–1861 гг. стал вопрос о переводе музея в Москву. Директор музея кн. В.Ф. Одоевский лично поддержал такую идею. Музей снова «вернули» Министерству просвещения. Румянцевский музей стал первым публичным учреждением такого рода в Москве. Размещался он тогда в Пашковом доме. В 1920-е гг. музей подвергся реорганизации: его книжное собрание послужило ядром для создания Государственной библиотеки им. В.И. Ленина (ныне Российская государственная библиотека). История Румянцевского музея позволяет проследить те особенности, которые отличают развитие музейного дела в России в XIX в.

XIX в. отмечен появлением музеев новых типов и профилей. К первым можно отнести ведомственные музеи. Прежде всего, таковые появлялись у военных ведомств и учреждений. В 1805 г. по ходатайству адмирала П.В. Чичагова Модель-Камера преобразуется в Морской музей. Но в 1827 г. он был закрыт как «малополезный». Учитывая, что в период до 1825 г. музеем заведовали Н.А. Бестужев и Д.И. Завалишин – участники декабристских организаций, причины закрытия музея лежали скорее в политической сфере. Это доказывает и то, что в 1867 г. музей был восстановлен как «Пантеон русской морской славы», а в 1908 г. стал Морским музеем императора Петра Великого. Существует музей до сих пор как Центральный военно-морской музей.

В 1811 г. открывается Интендантский музей, а в 1819 г. Достопамятный зал Санкт-Петербургского арсенала (с 1911 г. – Артиллерийский исторический музей).

Среди ведомственных музеев, основанных в XIX в., был Мануфактурный музеум при Департаменте мануфактур и внутренней торговли Министерства внутренних дел, созданный в 1811 г. с высочайшего разрешения Александра I.

В 1803 г. открывается для публики (правда, всего на один день в неделю) Музей Вольного экономического общества – первый сельскохозяйственный музей в России. Как хранилище предметов, необходимых членам общества в их научных изысканиях, этот музей стал собираться еще в 1770 г. В 1820–40-е гг. по примеру этого музея попытки создания подобных учреждений предпринимают сельскохозяйственные общества Москвы, Одессы, Казани, Ярославля, Курляндии и Лифляндии. При палатах государственных имуществ (они подчинялись Отделению (с 1835 г.), а позже (с 1837 г.) Министерству государственных имуществ) также формируются сельскохозяйственные музеи для пропаганды достижений техники и агрономии среди крестьян и помещиков. С 1829 г. под покровительством правительства проходят всероссийские мануфактурные выставки в столицах, а с 1836 г. их начинают организовывать и в губернских городах.

Процессы, происходившие в XIX в. в Европе, отмечены и в России. Классицизм, переживавший в нач. XIX в. в Европе свой закат, привел к становлению археологии как науки (не собирающей случайно попавшиеся под руку древности, но активно их ищущей). Развитие археологии в Европе начиналось с сенсационных находок Г. Шлимана, открытия Геркуланума и Помпеи. Античность в эпоху классицизма не только сохраняла статус эталонной культуры, но все более утверждалась в нем. Россия находилась в более выгодном положении, чем, например, страны Северной Европы, где античных памятников не было, сколько не ищи12.

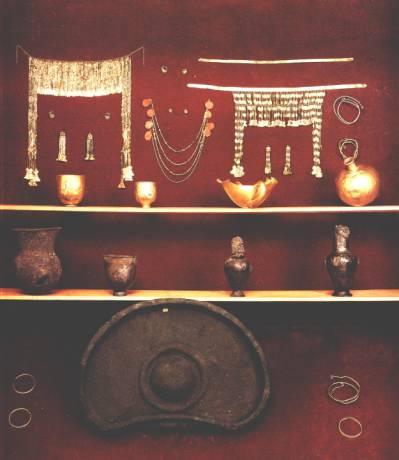

Памятники античности в основном сосредотачивались в Крыму. Как только Черноморское побережье стало российским, его посещают ученые с целью описания и изучения крымских древностей. В 1793–1794 гг. такую поездку предпринял академик П.С. Паллас. Развитие археологии приводит к организации соответствующих музеев, которые увеличили общее число русских провинциальных музеев. Первый такой музей возникает в Крыму в 1811 г. в Феодосии по инициативе местного градоначальника С.М. Броневского. В 1818 г. Александр I выделяет на организацию музеев на юге России 10 тыс. руб. Инициатором открытия музеев в Одессе (1825 г.) и в Керчи (1826 г.) был И.А. Стемпковский (впоследствии керченский градоначальник). Он же в 1830 г. ведет раскопки кургана Куль-оба, коллекция скифского золота из которого поступила в Эрмитаж. Стемпковский хлопотал и об учреждении исторического общества на юге. Идея воплотилась в жизнь уже после его смерти, в 1839 г., когда было основано Одесское общество истории и древностей.

Пришедший на смену классицизму романтизм способствовал росту национального самосознания, что выражалось в практике создания музеев исторического профиля, а еще ранее – в музеефикации памятников отечественной истории и культуры.

Так, по инициативе начальника московского дворцового ведомства П.С. Валуева началась реорганизация Кремля. На месте палат Б. Годунова в 1806–1810 гг. по проекту архитектора Егорова выстроили новое здание Оружейной палаты. Но переезд задержался из-за Отечественной войны (вывезенные в Нижний Новгород сокровища вернулись в первопрестольную в 1813 г.). В 1806 г. были высочайше утверждены и Правила этого собрания. Государственные чиновники не всегда качественно справлялись с функциями хранителей, больше заботясь о видимой эстетичности вверенных предметов, чем об их действительной сохранности (по словам И.Е. Забелина, тот же Валуев выкрасил все железные вещи в черный цвет, чтобы они казались новее). В 1807 г. вышла в свет первая часть описания Оружейной палаты, подготовленного А.Ф. Малиновским. Это было третье в отечественном музееведении богато иллюстрированное издание после каталога Эрмитажа 1793 г. Георги и описания Кунсткамеры «Кабинет Петра Великого» О. Беляева 1800 г. Свой труд А.Ф. Малиновский окончил в 1835 г. (завершив 2-ю и 3-ю часть).

XIX в. внес существенные изменения в развитие музейного дела в России. Налицо формирование музейной потребности, почему инициатива организации музеев часто принадлежала не государственной власти, а обществу. В 1-й половине XIX в. такие инициативы редко выходили за рамки проекта, оставаясь чаще всего на бумаге. Интересно, что зачастую общество «перехватывало» высочайшие идеи, пытаясь воплотить их по-своему. Неудивительно, что государственная власть редко поддерживала такие инициативы, «ревнуя» к своим идеям и не желая видеть их реализацию, если ведущая роль будет принадлежать не монарху. Это в полной мере отразилось в «соперничестве» при организации Музея по истории России.

Идея создания такого музея, как Музея истории русской монархии, была озвучена еще Павлом I. Александр I и Николай I при всех сложностях внутренней и внешней политики не переставали хлопотать о создании такого музея. Последний считал такой музей тем более необходимым, что он мог бы показать благодетельность монархии для России, мог способствовать насаждению охранительной идеологии. Когда в 1845 г. создается Русское Императорское Географическое общество, создание музея становится одной из его задач.

Неудивительно, что «встречные» инициативы не находили особой поддержки императоров. Так, в 1829 г. Николай I отверг проект организации русского исторического музея П.П. Свиньина как неисполнимый. А в этом проекте впервые было заявлено о необходимости собирать произведения искусства «русской школы». Принятая в дар коллекция Румянцева не пользовалась должным вниманием до перевода в Москву в 1861 г. Хотя тот же Николай I утверждал, что музей послужит на пользу народному просвещению и развитию наук, но дальше слов дело не пошло. Невостребованным остался и проект Тамаша Зана 1830 г.

Многие общественные инициативы 1-й половины XIX в. получили свое продолжение гораздо позже. К 1830-м годам относятся проекты создания в России художественного публичного музея. В 1831 г. в «Телескопе» Надеждина был опубликован проект такого музея С.Т. Шевырева и М.П. Погодина. Предполагалось разместить музей на кафедре эстетики Московского университета. В Москве тогда не было художественных музеев (в отличие от Петербурга, где были Эрмитаж и Музей Академии художеств), а значит музей предназначался как для специалистов, так и для широкой публики. Предполагалось ввести в собрание копии и макеты известнейших произведений с ознакомительными и учебными целями. Идея была воплощена в жизнь только в XX в. в 1912 г. И.В. Цветаевым при создании Музея изящных искусств. Схожие идеи звучали в проектах (к сожалению, они также остались на бумаге) московского художника А.С. Добровольского (1836 г.) и архитектора Е.Д. Тюрина (в 1855 г.).

В пореформенный период начинается новый этап в истории музейного дела в России, значительно активизировалась работа по созданию новых музеев, многие ранее инициированные проекты получили свое практическое воплощение. Начало 1860-х гг. ознаменовалось переносом Румянцевского музея в Москву – событие, всколыхнувшее общественное мнение обеих столиц. После переезда в Москву Румянцевский музей был объединен с Московским публичным музеем (в его основе коллекции Московского университета). Александр II продемонстрировал свою благосклонность новому музею, подарив «Явление Христа народу» А.А. Иванова, предметы из эрмитажного собрания. В 1862 г. император утвердил временное «Положение» Московского публичного и Румянцевского музея. В 1867 г. оно было заменено другим, постоянным. Музей пополнял свои коллекции в основном за счет частных даров: ежегодные пожертвования в размере 1000 руб. поступали от известного издателя К.Т. Солдатенкова. Он завещал Румянцевскому музею и свою коллекцию живописи, а также библиотеку. С 1870-х гг. в музее стали проводиться первые экскурсии.

В пореформенное время смогла, наконец, воплотиться в жизнь и идея национального музея. Правда, в пореформенное время под таким музеем стали понимать именно музей исторического профиля, тогда как проекты 1-й половины XIX в. предусматривали показ и природных богатств страны. В этот период начинаются археологические раскопки славянских древностей, появляется масса исторических, археографических и др. обществ. На археологических съездах (первый прошел в 1869 г. в Москве, второй – в 1871 г. в Петербурге) был поставлен вопрос о сохранении памятников старины от разрушения. В 1872 г. появляется проект по созданию Музея отечественной истории на основе материалов исторического и севастопольского отделов Политехнической выставки. Покровительство над музеем принял наследник вел. кн. Александр Александрович (будущий император Александр III), чье имя предполагалось присвоить вновь открытому музею. Московская городская дума постановила в 1874 г. выделить для него лучшее свободное место на Красной площади. Возведение здания по проекту Шервуда и Семенова началось в 1875 г., но из-за финансовых неурядиц открытие музея и достройка его здания постоянно откладывались. В мае 1881 г. ему присвоили наименование Императорский Российский исторический музей, а в 1894 г. добавилось еще «имени императора Александра III». Для посетителей музей открылся в 1883 г. в день коронации Александра III (рис. 28).

Рис. 28. Здание Государственного исторического музея. 1875–1883 гг. (Москва, РФ)

Рис. 28. Здание Государственного исторического музея. 1875–1883 гг. (Москва, РФ)

Хотя проект предполагал наличие 48 залов, первые посетители могли увидеть 11, знакомивших с историей Руси вплоть до конца XII в. До революции были открыты еще 5 залов и экспозиция была доведена до XVI в. Из оставшихся 27 залов 18 должны были рассказывать о правлении династии Романовых. Новацией музея явилось экспонирование памятников по единому научному плану (его в 1873 г. составил А.С. Уваров). Кроме того, в практике именно этого музея впервые в отечественном музееведении стали использоваться макеты, слепки, схемы, копии и т.п.

Реформы способствуют активизации в России процесса технической революции. В 1851 г. Россия участвует в 1-й Всемирной выставке в Лондоне, где в ее павильоне представлено было 413 экспонентов, в числе их экспонатов сырье и изделия промышленности и сельскохозяйственного производства, машины, математические, физические, хирургические и музыкальные инструменты. Был издан и каталог российского отдела выставки. С тех пор Россия – постоянный участник Всемирных выставок (исключением стала только Парижская в 1855 г.: русская экспозиция не была представлена, т.к. Россия находилась в состоянии войны с Францией). В России, как и в Европе, растет число технических музеев.

В 1859 г. в Петербурге на базе музея Вольного экономического общества создается Сельскохозяйственный музей. Казна выделила 25 тыс. руб. на закупку для него современной земледельческой техники и изучение опыта зарубежных музеев такого рода. Будущий директор музея Н.В. Черняев объездил с этими целями добрые пол-Европы. В 1860 г. результаты его закупок продемонстрированы на Всероссийской сельскохозяйственной выставке. С 1863 г. музей стал публичным. В 1871 г. именно в этом музее появился лекторий для народа. Число сельскохозяйственных музеев росло год от года, особенно часто подобные инициативы изъявляли земские органы, в чьи функции входило попечение о развитии хозяйства уездов и губерний. Среди сельскохозяйственных музеев выделяются и особые подгруппы: например почвенные музеи. Проект создания первого почвенного музея в 1882 г. предложил земству Нижегородской губернии профессор-почвовед Петербургского университета В.В. Докучаев. Инициатива нашла понимание, и в 1885 г. в Нижнем Новгороде открылся Естественноисторический музей. Вслед за ним возникают подобные музеи при Бессарабском, Костромском, Полтавском, Самарском, Таврическом, Черниговском и др. земствах.

В 1870 г. организуется Всероссийская мануфактурная выставка. На ее открытие пригласили и иностранных гостей. Выставка дала толчок организации Общего музея прикладных знаний, открытого в 1872 г. В нем был технический отдел, куда поступили коллекции Русского технического общества (создано в 1866 г.) и часть экспонатов с выставки 1870 г.

В том же 1870 г. Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии (создано в 1863 г. при Московском университете) ходатайствует об открытии музея подобного направления и в Москве. В 1872 г. была проведена Политехническая выставка, экспонаты которой потом были переданы Политехническому музею в Москве. Два музея конкурировали в своей деятельности, но победителем выходил московский: в 1880-е гг. петербургский музей практически прекратил пополнение коллекций, т.к. не имел на это средств, в то время как его соперник, поддерживаемый московскими промышленниками, становился одним из лучших публичных музеев. Большого размаха достигает в Политехническом музее деятельность по организации лектория, пользовавшегося популярностью среди самых различных социальных слоев: «…обычай посвящать праздничное утро на осмотр музеев все более и более распространяется в низших классах московского народонаселения».

Возникают и другие музеи технического профиля: Телеграфный музей в Петербурге (1872 г., публичным стал в 1913 г., в 1884 г. переименован в Почтово-телеграфный музей); Железнодорожный музей в Петербурге (учрежден в 1896 г., открыт в 1910 г.).

Пропаганде кустарного производства должен был способствовать Московский торгово-промышленный музей кустарных изделий (1885 г.). При нем были склад и магазин, позволявшие без посредничества скупщиков сбывать свои товары населению.

Военная реформа затрагивает военные музеи, которые подвергаются реорганизации. Активно пополняются фонды Достопамятного зала Арсенала, к тому же музей получает новые помещения в кронверке Петропавловской крепости. В 1889 г. Достопамятный зал открывается для публики. В 1911 г. он стал Артиллерийским историческим музеем и вышел из ведения Главного артиллерийского управления. В 1864 г. создается Петербургский музей военно-учебных заведений, но в 1871 г. его включают в Общий музей прикладных знаний в качестве военно-педагогического отдела. На базе этого отдела будет создана первая в России лаборатория экспериментальной психологии. Возобновляет в 1867 г. работу Морской музей. Сеть военных музеев быстро растет, в том числе за счет полковых музеев (их было около 300).

Формируется сеть педагогических музеев. Одним из первых опытов был Петербургский музей военно-учебных заведений. В 1869 г. К.Д. Ушинский и Н.Ф. Бунаков высказывают идею создания педагогического музея, который бы не только знакомил с историей народного образования в России, но и пропагандировал передовые методики. До прихода на пост министра просвещения гр. Д.А. Толстого это была довольно динамично развивающаяся группа музеев. Но в 1890-е гг. наблюдается новый всплеск, появляется идея организации таких музеев во всех 15 учебных округах Российской Империи. К 1913 г. в стране существовало около 150 педагогических музеев.

Более активно развивается музейное дело и на окраинах: с 1861 по 1905 гг. было создано 45 музеев комплексного профиля, в основном краеведческих, из них почти половина в отдаленных от центра районах Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Не всем из них удавалось выжить в условиях отсутствия средств и помещений, о чем с тревогой говорилось на археологических съездах. На VIIтаком съезде была поставлена проблема правительственной поддержки для местных музеев. Но этот вопрос так и повис в воздухе. До 1917 г. не существовало государственного органа, чьей задачей было бы формирование национальной музейной политики.

В провинции появились первые художественные музеи. Были даже проекты организации подобных музеев в каждом университетском и некоторых губернских городах. Таким был проект А.П. Боголюбова 1881 г. Автор проекта предлагал использовать не представляющие особой ценности части дворцовых коллекций, а также добровольные дары. Сам Боголюбов, хотя его проект и был отклонен Министерством Двора, вместе с друзьями из передвижников организовал Художественный музей в Саратове. Подобные музеи организуются в 1886 г. в Харькове, 1895 г. в Казани, в 1896 г. в Нижнем Новгороде, в 1897 г. в Пензе, в 1899 г. в Одессе и Киеве.

Во 2-й половине XIX – начале ХХ вв. роль частных инициатив оставалась огромной. Характерным явлением была передача частных коллекций безвозмездно в общественное пользование. В 1862 г. в Москве для публики открылась частная галерея купца В.А. Кокорева, в которой были и произведения русских художников – К. Брюллова, В. Тропинина, И. Айвазовского. Но в 1869 г. из-за финансовых трудностей галерея закрылась, фонды ее были распроданы, большую часть купил великий князь Александр Александрович.

С 1881 г. открылась для публики галерея П.М. Третьякова – известнейшего собирателя отечественной живописи, сыгравшего огромную роль в деятельности Товарищества передвижных художественных выставок как покупатель и меценат, дававший обществу финансовые средства и привлекавший интерес к национальной художественной школе. После смерти П.М. Третьякова в 1892 г. брат покойного С.М. Третьякова обратился к городским властям Москвы с просьбой принять галерею в дар. Фонд галереи тогда составлял 1276 картин русских художников. В 1893 г. «Галерея Павла и Сергея Михайловича Третьяковых» открылась для бесплатного посещения. Москва первой обзавелась публичным музеем национальной живописи.

Сей факт очень задевал самолюбие императорской фамилии, где вопрос о создании русского национального музея витал в воздухе со времен Павла I. 13 апреля 1895 г. Николай II подписал указ «Об учреждении Особого Установления под названием Русского музея Императора Александра III» и о размещении его в Михайловском замке. По проекту в музее было три отдела: художественный, памяти Александра III и Этнографический (под последние два планировалось выстроить новое здание). Переделка Михайловского замка и строительство дополнительного здания было поручено В.Ф. Свиньину. Музей открылся для публики в мае 1898 г. Активно работал этнографический отдел: в 1901–1902 гг. здесь уже была разработана программа экспедиционного сбора коллекций, а в 1902 г. начались и первые экспедиции. На приобретение новых экспонатов отпускалось 40 тыс. руб. ежегодно. В 1908 г. выделили 248 тыс. рублей на изготовление специальной музейной мебели и экспозиционного оборудования. Не все в музее было воплощено в жизнь до революции, прежде всего, это устройство Памятного зала, хотя сохранившиеся планы могут дать представление о грандиозности замысла.

Определенное внимание уделялось и старым дворцовым музеям: Оружейной палате, Эрмитажу, для которых в кон. XIX в. принимаются новые «Положения» и утверждаются новые штаты.

В 1902 г. фотограф императорского двора А.К. Ягельский выступает с инициативой создать Музей кинематографии. Музей должен был располагаться в Зимнем дворце. Предполагалось, что будет представлена кинематографическая техника и отснятые в России ленты (большая часть – хроника, среди которой преобладали ленты о жизни царской фамилии). Число технических музеев в России, как и в Европе, постоянно растет, расширяя представление об объектах коллекционирования. В 1910 г. в Петербурге учреждается Музей изобретений и усовершенствований.

Распространение трезвеннического движения привело к появлению соответствующего музея. Уже на Парижской выставке 1900 г. отдел попечения о народной трезвости получил «Гран-при». В 1901 г. при Главном управлении неокладных сборов и казенной продажи питий создан Музей трезвости.

Активизируется организация мемориальных музеев. Причем если ранее такие музеи в основном увековечивали память венценосцев, то на рубеже веков ситуация меняется. В 1885 г. открылся Музей Петра Великого в Вологде, где жители выкупили домик голландского консула Гаутмана. Проект создания музея Петра Великого подготовила и Академия наук, однако открытие музея так и не состоялось до революции.

В Петербурге 1879 г. создается Музей Пушкина в Александровском лицее, а в 1881 г. Музей Лермонтова в Николаевском кавалерийском училище. Юбилей 1899 г. способствовал возникновению идеи создать Пушкинский дом при Академии наук. Для этого музея были проведены и уникальные закупки: библиотека поэта у его внука А.А. Пушкина, Музей Пушкина, созданный коллекционером А.Ф. Отто-Онегиным в Париже. Но здание для музея так и не было приобретено или построено. В 1908 г. на 1-м Всероссийском съезде писателей В.Я. Богучарский выступает с идеей создания Музея Л.Н. Толстого. В 1909 г. Общество литературного музея было зарегистрировано официально и провело выставку, посвященную жизни и творчеству Л.Н. Толстого. Музей открылся уже после смерти писателя в 1911 г. Общество проявило инициативу по покупке Ясной Поляны с целью организации там Мемориального музея. Хотя инициативу не поддержали власти, но отделения Общества открывались и в других городах, в том числе в 1911 г. в Москве.

В 1911 г. в Архангельске по инициативе местной думы начинается подписка на создание музея М.В. Ломоносова.

В 1904 г. открылся Мемориальный музей А.В. Суворова в Петербурге, о создании которого хлопотала существовавшая с 1900 г. Суворовская комиссия. Музей создавался на частные пожертвования, причем большая часть из них делалась «простыми» людьми (размер пожертвований от 1 до 5 копеек).

В 1898 г. по инициативе И.В. Цветаева начинается создание Музея изящных искусств. Поддержку этому музею сразу же оказали городская дума и Московский университет. Для публики музей был открыт 31 мая 1912 г. (до революции также носил имя Александра III).

Появился и первый в России Театральный музей. Это был плод усилий А.А. Бахрушина. Коллекция купца начиналась со спора: можно ли на московских рынках приобрести вещи уникальные по истории театра и составить приличную коллекцию за неделю? Первые приобретения Бахрушина – портреты крепостных актеров Шереметьевского театра – позволили ему выиграть спор. И с того времени театральное коллекционирование стало делом жизни, первые предметы постепенно дополнялись другими. Скоро собрание достигло размаха музея. В 1894 г. коллекционер впервые продемонстрировал свое собрание друзьям и любителям театра. Позже дом Бахрушина по субботам и воскресеньям был открыт для всех, желающих осмотреть коллекцию. В 1913 г. А.А. Бахрушин безвозмездно передает свое собрание (около 12 тыс. предметов) Академии наук, становясь его почетным попечителем, а с 1919 г. – пожизненным директором Театрального музея (ныне носящего имя своего основателя). Крупным меценатом был и двоюродный брат А.А. Бахрушина Алексей Петрович, чьи коллекции в 1904 г. были переданы в Исторический музей и составили 2 зала.

В дореволюционное время возникла идея создания историко-революционных музеев. Такие инициативы связаны с созданием политических партий, а затем с появлением в период Первой русской революции Государственной Думы. Первыми такую идею высказали социал-демократы. В 1902–1903 гг. в Женеве возник Комитет по устройству Центрального революционного музея, в который вошли Г.В. Плеханов, В.Д. Бонч-Бруевич и другие русские эмигранты. Во время революции 1905–1907 гг. эта идея переносится на «русскую почву». Ее, в частности, активно пропагандировал В.Л. Бурцев – один из редакторов журнала «Былое». После поражения революции идея создания Историко-революционного музея продолжала жить, трансформировавшись в идею создания Музея Государственной Думы (ее история была неотделима от истории политической и освободительной борьбы в России).

Активно действовали различные общества. В том числе в 1909 г. было создано Общество защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. Общество участвовало в подготовке проекта закона об охране памятников, который был внесен на рассмотрение в Государственную Думу в 1911 г., но был возвращен на доработку. Закон так и не успели принять, хотя работа по нему велась до марта 1917 г.

Численность музеев в дореволюционной России – вопрос нерешенный до сих пор, т.к. тогда отсутствовал государственный учет учреждений такого рода. Г.Л. Малицкий, сам признававший эти данные неполными, в 1938 г. включил в список существовавших до 1914 г. 180 музеев. С.А. Каспаринская в статье для сборника «Музей и власть» (М., 1991. Ч. I. – С. 76–77) утверждает, что список очень неполон: в нем не числились «закрытые» научные и учебные музеи, которых было около 70. Также существовало около 300 полковых музеев, около 100 музеев наглядных пособий, земские, кустарные, сельскохозяйственные и т.д. Музеев получается больше 600. Российская музейная энциклопедия (М., 2000. Т. 1. – С. 402) говорит, что число музеев на 1914 г. приближалось к 500.

Многие проекты остались неосуществленными: Центральный военно-исторический музей в Петербурге, Музей Отечественной войны 1812 г. в Москве, Музей Государственной Думы, Всероссийский национальный музей памяти 300-летия дома Романовых. В годы первой мировой войны в прифронтовой полосе музейная жизнь практически остановилась, сокровища многих музеев (в том числе Эрмитажа) в 1917 г. сразу после февральской революции и приближения фронта к столице были перевезены в Москву и частично законсервированы.

Неоконченной осталась еще одна инициатива. В 1912 г. в Москве прошел Предварительный съезд музейных деятелей. Он намечал созыв в 1915 г. Всероссийского съезда музейных деятелей. Но начавшаяся война оставила этот проект на бумаге.

Февральская революция ознаменовала начало нового этапа в музейном деле. 4 марта 1917 г. по инициативе А.М. Горького собирается группа представителей творческой интеллигенции (человек 50) и решает привлечь внимание Советов и правительства к проблеме охраны дворцов и художественных ценностей. Речь шла о создании особого министерства, которое бы ведало музеями и бывшими дворцовыми собраниями. 6 марта делегация из 12 человек была принята Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов и Временным правительством. 8 марта «Известия» публикуют составленное Горьким воззвание о сохранении культурного наследия.

Еще до этой встречи 4 марта 1917 г. Зимний дворец был национализирован, также была создана комиссия (во главе с известным искусствоведом В.А. Верещагиным) для приема художественного имущества царских дворцов и их охраны.

7 марта в Институте истории искусства (основан в 1913 г.) обсуждался вопрос о министерстве. Практическим результатом стала организация 7 комиссий по отдельным отраслям искусства, в том числе и комиссии по охране памятников и музейному делу. Работу комиссии осложняла борьба творческих группировок художников, писателей и т.д. Тем не менее, инициатива встретила поддержку на местах, в том числе в Москве, где городская дума создала художественную комиссию по охране Кремля и московских дворцов и приему дворцового имущества. Создавались подобные органы и в других городах.

Несмотря на сложности военного и революционного времени, прекращение или сокращение времени публичной работы уже существовавших музеев, именно в это время возникают новые проекты музеев: Дома-музея памяти борцов за свободу (один из первых отечественных проектов историко-революционного музея)13, Государственного театрального музея в Петрограде, Центрального Толстовского музея в Москве в Хамовниках.

Октябрьская революция определила новые условия и направления развития музейного дела в стране. На первом этапе (1917–1918 гг.) в основном решались задачи спасения и сохранения культурных ценностей. План восстания предусматривал назначение комиссаров ВРК защищать музеи и художественные коллекции. Уже 27 октября (9 ноября) 1917 г. возобновила свою работу художественно-историческая комиссия во главе с А.Н. Бенуа. Первые же проверки сохранности дворцового имущества показали недостаточность этих мер: порча и пропажа вещей были огромные. Только часть украденного была возвращена к нач. 1918 г. Правда, эти неприятные инциденты не коснулись государственных музеев: Эрмитажа, Русского музея.

30 октября (12 ноября) 1917 г. Зимний дворец был объявлен государственным музеем. К сотрудничеству привлекались специалисты, не разделявшие политических убеждений новой власти: В.А. Верещагин, Г.К. Лукомский, В.П. Зубов, А.Н. Бенуа и др. Специалисты и власть не всегда одинаково представляли себе задачи охраны музейных ценностей. Так, когда встал вопрос о передаче Украине и Польше реликвий, вывезенных с их территорий в конце XVIII в. (после ликвидации гетманства на Украине, III раздела Польши и подавления конфедерации Т. Костюшко), музейная общественность выступила против, но передача реликвий все равно была осуществлена. Бывали примеры единения музееведов и власти: при подписании мирного договора в Бресте эксперты Эрмитажа, входившие в состав советской делегации, сумели доказать законное приобретение Александром I у Жозефины Богарне коллекции живописи ландграфа Гессен-Кассельского и незаконность притязания Германии на эти полотна.

1 (14) ноября 1917 г. создается Государственная комиссия по просвещению и ее исполнительный орган – Народный комиссариат по просвещению, в чью компетенцию теперь входило и музейное дело. Началась опись объектов, подлежащих музеефикации и охране. 21 марта 1918 г. (с этого момента даты по новому стилю) создана коллегия по делам музеев и охране памятников старины при Наркомпросе, призванная покончить с чехардой органов, ведающих музейным делом. В целом сеть государственных органов управления музейным делом была сформирована к лету-осени 1918 г.

На втором этапе развития советского музейного дела (1918–1923 гг.) было положено начало созданию впервые в практике отечественной юриспруденции специального законодательства по музейному делу и охране памятников. Главные его задачи на тот период – преобразование памятников истории и культуры в общенародную государственную собственность, учет, охрана и использование, предотвращение их утраты, вывоза или продажи за границу.

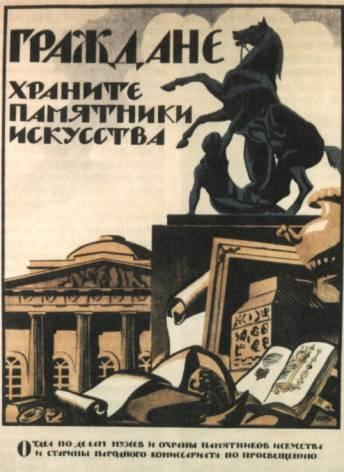

Также появились и первые проекты музейного строительства (рис. 29).

Рис. 29. Плакат, выпущенный Отделом по делам музеев и охраны памятников

Рис. 29. Плакат, выпущенный Отделом по делам музеев и охраны памятников

при Наркомпросе РСФСР

Законодательная база советского музейного дела формировалась постепенно. Уже Декрет о земле положил начало национализации имущества многих усадеб, в том числе и обладавших уникальными коллекциями произведений искусства и предметов старины. Национализация имущества царской фамилии, кроме Декрета о земле, была оформлена Декретом СНК «О конфискации имущества низложенного российского императора и членов бывшего российского императорского дома». В отношении имущества церкви те же меры предусматривал как Декрет о земле, так и Декрет от 20 января 1918 г. «О свободе совести, церковных и религиозных обществах». Летом 1918 г. появились декреты «Об отмене права частной собственности на недвижимости в городах» и «Об освобождении от реквизиций помещений Народного комиссариата по просвещению». Выходили документы, касавшиеся отдельных коллекций и даже отдельных предметов. Так, 28 мая 1918 г. СНК запретил вывоз княгине Е.П. Мещерской картины Ботичелли «ввиду исключительного художественного достоинства». Наркомпросу же поручили в трехдневный срок разработать Декрет о запрещении вывоза за пределы РСФСР «высокохудожественных ценностей» (принят 19 сентября 1918 г.). По Декрету 5 октября 1918 г. «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений» была объявлена первая государственная регистрация ценностей с выдачей охранных грамот их владельцам.

Так, Наркомпрос получил законодательную возможность для конфискации и национализации дворцов и особняков, иных объектов, представлявших музейную ценность. 5 декабря 1918 г. за ним были закреплены функции по учету и хранению музеев, коллекций, кабинетов, лабораторий и т.д. В дальнейшем были национализированы архивы деятелей русской культуры, находившиеся на хранении в архивах и библиотеках. В 1920 г. вышел декрет, касавшийся имущества, брошенного при отступлении белой армии. Положения последнего декрета постоянно уточнялись, позволяя Наркомпросу самостоятельно решать судьбу приобретенных таким образом предметов.

Активно шла национализация музеев и коллекций: Третьяковской галереи, коллекций С.И. Щукина (1-й музей новой западной живописи), И.А. Морозова (2-й музей новой западной живописи), И.С. Остроухова (Музей живописи и иконописи), А.В. Морозова (Музей русской художественной старины); велась музеефикация объектов: Троице-Сергиевой лавры, особняков Юсуповых, Шуваловых, Строгановых, дома Хомяковых на Собачьей площадке и др. В октябре 1918 г. появились музеи «Арс Азиатика» и классического Востока.

Власть стремилась продемонстрировать, что теперь культурные и исторические ценности действительно охраняются и в то же время доступны народу: сам нарком просвещения Луначарский в 1918 г. проводит экскурсию для делегации немецких рабочих по Екатерининскому дворцу Царского села. В ноябре 1918 г. отдел по делам музеев при Наркомпросе организовал «Первую выставку национального музейного фонда», представив 288 произведений живописи. В 1920 г. Оружейная палата, реорганизованная в Музей древнерусского художественного мастерства, провела выставки эмалей и тканей. В 1921 г. прошла выставка «Крестьянское искусство» в Историческом музее. Экспозиционная работа в 1920-е гг. в основном характеризовалась поиском новых средств показа, доступных для массового посетителя. Делались попытки построения экспозиций по формационному принципу.

11–17 февраля 1919 г. в Петрограде прошла Всероссийская музейная конференция, на которой власть заявила о своих видах на музей как на важное звено в деле осуществления культурной революции. Ставились вопросы развития специализации музеев, формирования сети профильных учреждений, преобразования уже существующих музеев. На конференции были озвучены и конкретные планы музейного строительства. Многие из них реализовывались потом в течение долгого времени: так предлагалось объединить в Москве в один музей западноевропейские разделы Третьяковки, Румянцевского музея, 1-го и 2-го Музеев новой западной живописи. Поиск оптимального варианта музейного строительства приводил в эти годы к постоянным реорганизациям музеев: новые появлялись и исчезали, объединялись и укрупнялись, старые дробились, переформировывались и т.д. Не всегда последствия таких реорганизаций были благие, но стоит учитывать, что это был первый опыт новой власти в музейном строительстве, а также и то, что в дореволюционной России не сложилось единой государственной политики относительно музейного дела.

Появились после революции и новые профильные подгруппы музеев, среди которых, прежде всего, следует упомянуть историко-революционные, а также музеи атеизма и т.д. По данным Д.А. Равикович, за 1918–1920 гг. в РСФСР было создано 246 музеев революции, причем большая их часть (186) в провинции.

Были сделаны первые шаги по созданию центров, координирующих музейную работу. При Историческом музее (ГИМ) действовал Отдел теоретического музееведения (до 1933 г.). В 1919 г. открылся Московский институт историко-художественных изысканий и музееведения. В 1921 г. в Петрограде открылся Высший экскурсионный институт (работал до 1924 г.). В Академии материальной культуры в 1920-е гг. работала комиссия по музееведению. Эти учреждения способствовали подготовке кадров, разработке вопросов теории и практики музейного дела.

Острой была проблема финансирования музейной сети. В 1922 г. в музеях страны впервые вводят входную плату.

С 1920 г. начинается перестройка управления музейным делом, вылившаяся в конечном итоге в усиление тенденции рассматривать музей как проводник культурной революции и новой коммунистической идеологии. 12 ноября 1920 г. создан Главполитпросвет при Наркомпросе РСФСР. В феврале 1921 г. при реорганизации Наркомпроса музейный отдел был преобразован в Главмузей, положение о котором утвердили 5 июня 1921 г. Первым руководителем Главмузея была Н.И. Троцкая. Просветительскую работу новый орган должен был вести под присмотром Главполитпросвета. Но уже в декабре 1921 г. прошла очередная реорганизация: отдельные главки при Академическом центре Наркомпроса (куда относился и Главмузей) объединились в Главнауку. Это отражало сформировавшееся к концу XIX в. представление о музее как научном учреждении, ведущем на базе своих исследований просветительскую работу. Однако в рамках Главнауки среди музейных функций на первое место начинают выдвигаться идеологические.

В 1923 г. СНК РСФСР утвердил список музеев, получающих государственное финансирование. Из учтенных Главнаукой 396 музеев только 220 попали в этот список. Можно говорить о начале нового (третьего) этапа развития советского музейного дела, который продлился до конца 1920-х гг. Главное его содержание – организация систематического планового руководства музеями исходя из практических запросов современности.

Работа по совершенствованию музейной сети страны началась составлением списка 1923 г. К тому времени оформилось и понятие «Государственный музейный фонд». В постановлении ВЦИК и СНК 1923 г. предметы, находящиеся в музейном фонде и охраняемые государственными средствами, объявлялись «государственным достоянием». В последующие два года проводились обследования состояния музейной сети, новая регистрация памятников. В 1925 г. был составлен новый «Список научных, музейных, художественных и по охране природы учреждений и обществ, находящихся в ведении Главнауки РСФСР и состоящих на госбюджете», в котором государственная сеть сократилась более чем в 2 раза: 100 основных музеев и 42 филиала.

Именно тогда появились советские классификации музеев «по значению»: центральные, областные и местные. Для систематизации музейной сети применялась профильная классификация: историко-культурный, историко-бытовой, историко-революционный, военно-исторический, археологический, этнографический, сельскохозяйственный, (поли) технический, комплексный (краеведческий), мемориальный и др. музеи.

Музейный отдел Главнауки периодически организует на местах конференции по вопросам развития музейного дела: в Керчи, Казани, Саратове, Вятке, Свердловске, Ярославле. 4–8 января 1927 г. в Москве прошло Первое совещание историко-революционных музеев (в рамках IV Всесоюзного совещания заведующих истпартотделами) – мероприятие, ставшее одним из этапов подготовки Первого Всероссийского музейного съезда. В сер. 1920-х гг. на Музейный отдел Главнауки обрушивается шквал проверок и комиссий, что привело к его закрытию в 1930 г.

Новая экономическая политика принесла новшества в советское музееведение, связанные со свободным оборотом предметов, в том числе и музейных ценностей. В 1923 г. музеям разрешили продажу имущества, «не имеющего историко-художественного значения», через аукционы и антикварные магазины. Успехи национализации тогда часто оценивали негативно: будто бы, кроме немногих действительно ценных коллекций, государству достались мало или вовсе не имеющие ценности собрания, содержание которых ложится тяжким грузом на плечи трудящихся. В 1926 г. продажа предметов из музейных фондов стала регулироваться специальной инструкцией.

Как ни странно, но сменившие нэп процессы индустриализации и коллективизации не только не остановили, но и активизировали торговлю музейными предметами из крупнейших собраний. Это связано с поиском средств для «Большого скачка». Такие действия привели к невосполнимым утратам при распродаже музейных ценностей во 2-й половине 1920-х – 1930-е гг. В 1927–1929 гг. ликвидировались хранилища Государственного музейного фонда в Москве и Ленинграде, часть их имущества была распродана. С 1928 г. велась торговля шедеврами Эрмитажа и др. музеев прямо из экспозиции, частыми были факты продажи ценностей за границу. Активное участие в этой работе принимали Наркомат внешней торговли СССР и государственная контора по скупке и продаже антикварных изделий (Антиквариат). Последний имел специально устроенные выставки и магазины. Произведения искусства отбирались по принципу «идеологической пригодности». В число не представляющих ценности попадали работы Дюрера, Рембрандта, Буше, Клуэ, русские иконы, ювелирные изделия Фаберже и т.д. Распродажа ценностей за границу велась секретно и часто по демпинговым ценам. К чести западных коллекционеров и музеев они часто отказывались от покупки предлагаемых им предметов из Государственного музейного фонда СССР и выступали против таких акций советского государства. Только во 2-й половине 1930-х гг. практика торговли музейными предметами была прекращена по причине экономической нецелесообразности: мировой кризис привел к падению цен на рынке антиквариата, и распродажа ценностей не приносила ожидаемых барышей.

Идеологические факторы приобретают все большее значение в советском музейном деле с 1930 г., с которого можно начинать четвертый этап в развитии советского музейного дела, продолжавшийся до начала 1960-х гг. (особым периодом этого этапа явилась Великая Отечественная война, но в целом сложившиеся в отечественном музееведении принципы не менялись до конца обозначенного хронологического отрезка).

1–5 декабря 1930 г. прошел 1-й Всероссийский музейный съезд. В нем участвовали 209 делегатов с правом голоса и 116 с совещательным голосом из 16 краев и областей и 6 автономных республик РСФСР. Были приглашены гости из других советских республик. Состав съезда отразил процесс смены кадров в отечественном музееведении: среди делегатов 36% имели стаж музейной работы до 1 года, 47% – до 10 лет (т.е. пришли на работу в музей уже в советское время) и только 17% – свыше 10 лет.

С решениями 1-го Всероссийского музейного съезда связано формирование новых представлений о функциях музея, а следовательно и о самом музее. Съезд закрепил представление о музее как о политико-просветительном учреждении, как о (полит- или культ-) просветкомбинате. Музеям вменялось срочно создать «новую», «марксистскую» экспозицию и на ее основе вести работу. Не имея на то времени, музеи часто шли по пути создания таких экспозиций по преимуществу из этикеток и текстов, газетных вырезок и т.п. Предметность исчезала из практики музеев. Похожие симптомы превращения музейной работы в идеологическую встречались и ранее. Типичная выставка для будущего советского музея прошла в 1927 г. в Музее Революции СССР под названием «10 лет борьбы и строительства». В 1930-е гг. снизилось внимание к таким направлениям музейной работы, как комплектование фондов, исследовательская работа на базе фондов, исследовательская работа по хранению, реставрации и консервации.

Отмечался рост историко-революционных музеев. В 1936 г. в Москве открылся Центральный музей им. В.И Ленина, воплотивший в себе музей нового типа. Музей существовал с 1924 г. как отделение Института В.И. Ленина. Статус самостоятельного учреждения получил только в 1936 г. В составе музея было 4 филиала: в Горках, Смольном, Разливе, Шушенском. Их число постоянно росло. Центральный музей им. В.И. Ленина был своего рода «идеальным типом» советского музееведения 1930-х гг. По его образцу создавались музеи и других партийных деятелей: И.В. Сталина, С.М. Кирова, М.В. Фрунзе, Г.К. Орджоникидзе, Я.М. Свердлова и др.

Все не соответствовавшее новым веяниям необходимо было убрать. Иногда доходило до курьезов: в Третьяковке картины делили на следующие группы: изображающие бедствия крестьян при крепостном праве и изображающие зверства помещиков (в то же время) и т.д. В 1932 г. фасад Эрмитажа «украсил» плакат «Искусство эпохи разложения феодализма».

Решения Первого музейного съезда привели к созданию журнала «Советский музей», чьи публикации отражали новые тенденции в советском музееведении, в том числе усиление роли политико-просветительской работы.

Для того чтобы освободить место для новых экспозиций, музеи ликвидировали старые, не выдерживавшие «идеологической» проверки. Иногда ликвидировались как не представляющие ценности целые музеи. Реорганизация музейной сети в 1930-е гг. велась под лозунгами активизации участия масс в социалистическом строительстве и воспитания их на примере лучших образцов (отбор этих образцов был прерогативой советских и партийных органов). Но и они отмечали чрезмерное увлечение схемами, недооценку и пренебрежение к подлинникам (циркуляр Наркомпроса «О реэкспозиции музеев» от 17 января 1933 г. и др.).

Недовольство специалистов вызывали и постоянные реорганизации управления музеями, приведшие к рассредоточению руководства разными профильными группами музеев по отдельным ведомствам. В 1930 г. упразднена Главнаука, создается сектор науки при Наркомпросе, в составе которого была музейная группа. Именно последний орган проводил в жизнь решения Первого музейного съезда, ведал подготовкой кадров и т.д. Восстановили музейный отдел в 1933 г. В 1939 г. его переименовали в музейно-краеведческий. Но ему не подчинялись художественные музеи, которыми с 1936 г. ведал Всесоюзный комитет по делам искусств. Таким образом, единая система руководства музеями, созданная в начале 1920-х гг. в 1930-е гг. перестала существовать.

Музейные работники пытались сопротивляться подобного рода практике, но волна репрессий, обрушившаяся на страну в конце 1920-х – 1930-е гг., не миновала и музейную интеллигенцию. Старым специалистам предъявлялись обвинения в контрреволюции, срыве заданий пятилеток, саботаже и т.п. Среди репрессированных – Н.П. Анциферов, М.Д. Беляев, Г.С. Габаев, М.И. Смирнов, В.И. Смирнов, С.И. Руденко, А.И. Андреев, А.И. Яковлев и др. Первый музейный съезд в своих решениях обозначил старых специалистов как «людской хлам», которому, наряду с «хламом» предметным, не место в советском музее. Однако и новые советские кадры уже в конце 1930-х гг. стали жертвами репрессивной политики – директор музея Революции Я.С. Ганецкий, редактор «Советского музея» И.К. Луппол и др.

Заложенные в конце 1920-х – 1930-е гг. представления о роли и месте музея в обществе, науке и культуре долго не пересматривались и определили взгляды на этот социальный институт вплоть до 1960–1970-х гг., сказывались и позже – до конца советского периода, до начала 1990-х гг. – на отношении к музею.

Были и немногочисленные положительные последствия музейной политики 1930-х гг. Среди них можно отметить активизацию музейного строительства (особенно национальных) на окраинах. Центральные музеи нацеливали на оказание помощи как методологической, так и практической (в том числе путем передачи части имеющихся в фондах предметов из дублетного и обменного фондов). В 1932 г. создается Центральный научно-исследовательский институт методов краеведческой и музейной работы Наркомпроса РСФСР, ставший центром методической работы. В 1937 г. его реорганизовали в Научно-исследовательский институт краеведческой и музейной работы14. Вели методическую и педагогическую музееведческую работу, в том числе по подготовке кадров, и отдельные музеи. Так, в 1930-е гг. при Театральном музее им. А.А. Бахрушина практиковалось чтение курса «Театральное музееведение» для студентов театрального отделения факультета литературы и языка Первого МГУ.

В 1930-е гг. формируется сеть литературных музеев. В этот период начали работу Центральный литературный музей (1934), Всесоюзный музей А.С. Пушкина и Государственный музей Л.Н. Толстого (1938).

На 1 января 1941 г. музейная сеть РСФСР состояла из 626 музеев: 80 находились в Москве, 60 – в Ленинграде, 486 – в провинции. По ведомственной принадлежности 439 подчинялись Наркомпросу, 56 – Всесоюзному комитету по делам искусств, 18 – АН СССР, 7 – НИИ, 11 – вузам, 95 – прочим ведомствам и учреждениям.

В конце 1930-х гг. прошла генеральная инвентаризация музейных фондов РСФСР, и руководство республики решило провести единый учет музейных коллекций в системе Наркомпроса и создать на его основе сводные научные каталоги музейных ценностей. Подготовка к этой работе началась в 1941 г., а первый официальный документ о проведении государственного учета вышел 20 июня 1941 г. (планировалось завершить работу к 31 декабря 1942 г.). Но начавшаяся война внесла свои коррективы, работа так и не была закончена.

Великая Отечественная война потребовала от музеев решения ряда задач: спасение и сохранение музейных ценностей, продолжение деятельности и организация работы в экстремальных условиях. В РСФСР эвакуация затронула 15 областей, 2 края и 2 автономные республики. Полностью были оккупированы (а значит, при отходе советских частей подлежали эвакуации) Украинская ССР, Белорусская ССР, Эстонская ССР, Литовская ССР, Латвийская ССР, Молдавская ССР. Планы эвакуации, разрабатывавшиеся в 1932–1936 гг., не удовлетворяли специалистов и касались лишь некоторых районов (Ленинградская область и Приморский край), но тем не менее в дальнейшем их не пересматривали. В 1941 г. не было планов эвакуации, а потому музеи не получили должного материального и технического обеспечения, иногда не получали даже военизированной охраны. Были эвакуированы фонды 66 музеев, в том числе из прифронтовой зоны. Но из-за отсутствия планов эвакуации значительная часть ценностей осталась на оккупированной территории. Впоследствии около 400 музеев были разрушены, часть учреждений будет законсервирована, многие ценности вывезены в Германию, как по официальным каналам Третьего рейха, так и частными лицами (количество вывезенных ценностей по подсчетам современных российских экспертов составляет около 600 тыс. предметов).

Эвакуированные ценности перевозятся в Казань, Пермь, Сарапул, Кустанай, Киров, Свердловск, Горький, Иркутск, Ульяновск, Новосибирск, Омск, Фергану, Пензу и др. города. Девять наиболее крупных хранилищ эвакуированных ценностей получают статус «Государственных». Многие местные музеи при этом закрывались, уплотнялись, чтобы освободить место музеям эвакуированным.

Принимаемые партийными и советскими органами решения требовали от музеев продолжать и даже активизировать работу с населением. В этот период получили распространение оперативные формы работы: выставки (в том числе передвижные, обслуживавшие предприятия, госпитали, колхозы и т.д.), лекции, беседы, исторические и краеведческие кружки (рис. 30).

Рис. 30. Тематическая экспозиция «Приморье в годы Великой Отечественной войны

Рис. 30. Тематическая экспозиция «Приморье в годы Великой Отечественной войны

1941–1945 гг.» ПГОМ им. В.К. Арсеньева, 1995 (Владивосток, РФ)

Одновременно велось комплектование фондов по истории Великой Отечественной войны. При этом не хватало опыта в комплектовании фондов прямо в процессе совершения события. Единственным пособием было пособие проф. Н.М. Коробкова «Руководство по собиранию материалов по истории Великой Отечественной войны» 1942 г. Это приводило к тому, что тематика выставок, особенно в 1941–1942 гг., мало отражала их содержание. Так, на выставке 1941 г. «Великая Отечественная война советского народа против германского фашизма» в ГИМе только 3 раздела из 10 отражали тему, заявленную в названии мероприятия. Для ведения агитаторской работы НИИ краеведческой и музейной работы подготовил и рекомендовал к внедрению выставки «Героическое прошлое русского народа», «Били, бьем и будем бить», позволявшие включать в экспозицию любые примеры успешной борьбы с врагами. На основе некоторых выставок или разделов выставок, посвященных борьбе с фашизмом, уже после войны будут создаваться самостоятельные музеи. В научно-исследовательской работе музеев на первый план стало выдвигаться краеведческое направление.

В конце войны изменения коснулись управления музеями: 6 февраля 1945 г. СНК СССР создал Комитет по делам культурно-просветительных учреждений при СНК РСФСР. В его составе было Управление музеев, которому и подчинялись с того времени музеи, ранее находившиеся в ведении Наркомпроса.

По мере освобождения оккупированных территорий, а особенно активно после завершения Великой Отечественной войны, начинается работа по восстановлению и реставрации архитектурных памятников и музеев (рис. 31).

Рис. 31. Большой дворец в Петродворце (РФ). Слева – вид после Великой Отечественной

Рис. 31. Большой дворец в Петродворце (РФ). Слева – вид после Великой Отечественной

войны. Справа – вид после реставрации (проект В.М. Савкова и Е.В. Казанской)

После войны был впервые поставлен вопрос о реституции: взаимном возвращении культурных и исторических ценностей, перемещенных в другие страны. В послевоенный период и вплоть до конца 1980-х гг. СССР в основном, затрагивая тему реституции, говорил о своих ценностях, вывезенных Германией и ее союзниками. Хотя уже в то время предъявляются требования проигравшей войну стороны о возвращении ей тех ценностей, что вывезли советские оккупационные власти. Вопрос о передаче ценностей решался советской стороной, в последнем случае обычно исходя из того, в каком лагере оказалась страна после второй мировой войны. Страны Восточной Европы, как союзники СССР, обычно получали свои ценности (так, в ГДР были возвращены картины Дрезденской галереи). ФРГ же и другие капиталистические страны, как правило, не получали удовлетворения своих требований.

Расширяется законодательная база музейного дела. В 1947 г. была разработана «Инструкция по учету музейных фондов» (действовала до 1967 г.), призванная ввести единую систему учета ценностей, отделить фонды музейных предметов от фонда научно-вспомогательных материалов. В 1948 г. принимается Постановление Совета Министров СССР «О мерах улучшения охраны памятников культуры», «Положения об охране памятников культуры», «Положение об областном, краевом, республиканском (АССР) краеведческом музее» и «Основные положения о построении экспозиции областных, краевых, республиканских (АССР) и крупных районных краеведческих музеев». В 1955 г. разработано новое (прежнее от 1944 г.) «Положение о мемориальном музее», а в 1956 г. впервые утверждено «Положение о художественных музеях, картинных и художественных галереях, музеях изобразительных искусств системы МК РСФСР».

Управление музеев с 1950 г. продолжило работу по паспортизации музейных фондов. Результатом стало в 1954 г. сокращение 33 краеведческих музеев, не имевших достаточных условий для существования; а также некоторых центральных музеев, чьи фонды находились в консервации, или же музей не проводил комплектование фондов, научную или научно-просветительскую работу. 10 музеев были переданы из республиканского подчинения в местное, 7 мемориальных музеев преобразованы в библиотеки. Хотя в целом это позволяло решить проблемы с финансированием оставшейся музейной сети, но принимаемые решения не всегда отличались продуманностью: среди закрытых числится Музей народов СССР, Государственный музей сельского хозяйства, Музей нового западного искусства и Музей обороны Ленинграда. Закрытие этих музеев было прямым следствием политики «борьбы с безродным космополитизмом», которую власть вела с 1946 г.

Достаточно острой оставалась в послевоенный период проблема музейных кадров. В музеях работало мало людей с высшим образованием, была характерна большая текучесть кадров, низкими были заработные платы всех категорий сотрудников – все это и вдобавок идеологический пресс мешали становлению советского музейного дела как научной отрасли.

Изменения начались после 1953 г., а особенно заметными стали после ХХ съезда КПСС в 1956 г. Началась работа по перестройке экспозиций музеев, многие музеи перепрофилировались. Вологодский музей И.В. Сталина преобразовали в Музей Вологодской ссылки, Музей И.В. Сталина в Красноярске в Музей истории Красноярской организации КПСС и т.д. Открылись ранее не доступные публике музеи: Московский Кремль (1961), музей К. Маркса и Ф. Энгельса (1962).

С 1953 г. руководство музейной работой сосредотачивается во вновь созданном Министерстве культуры, а на местах – в органах культуры исполкомов Советов. В рамках Министерства культуры в 1957 г. создается Управление музеев и охраны памятников. Но чехарда в управлении музеями продолжалась. В 1959 г. Управление было разделено на два: Управление изобразительных искусств (ведало художественными музеями) и Главное управление культурно-просветительской работы (ведало остальными музеями). Восприятие музея как учреждения по пропаганде марксизма-ленинизма во всех его аспектах продолжало сохраняться, что заставляло уделять внимание, прежде всего, разделам по истории советского общества, это касалось и художественных музеев. Подтверждение тому – обсуждение в январе 1964 г. плана музейного строительства на заседании идеологической комиссии ЦК КПСС.

В 1957 г. впервые был проведен смотр музейной работы. Он был посвящен 40-летию победы Великой Октябрьской социалистической революции. В первом смотре приняли участие 270 музеев. Смотр стал и первым массовым случаем награждения сотрудников музеев в послевоенный период. Смотры такого рода активизировали работу музеев, особенно экспозиционную и собирательскую. Впоследствии смотры постоянно служили фактором, активизирующим работу по комплектованию фондов. Так, при подготовке к 50-летию Октября ГИМ за 1965–67 гг. провел 70 экспедиций (22 из них археологические, это говорит о том, что «идеологические» мероприятия использовались музеями в целях, далеких от идеологии). Но главным оставалось комплектование отделов по истории советского общества. В 1984 г. около 40% Музейного фонда РСФСР составляли памятники советского общества.

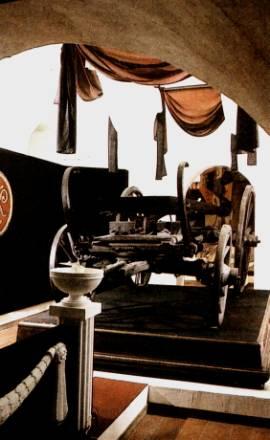

С 1958 г. появляются историко-архитектурные музеи-заповедники в Новгороде, Костроме, Горьком (Нижний Новгород), Владимире. В конце 1980-х гг. такого рода музеев в РСФСР было 47. Первая попытка организации такого музея связана с инициативой С.И. Кожухова по превращению Бородинского поля в Государственный заповедник Отечественной войны 1812 г. Но предложение в 1951 г. не получило поддержки (реализовано было только в 1961 г. к 150-летию Отечественной войны) (рис. 32).

Рис. 32. Фрагмент экспозиции «Последний путь полководца» в Церкви Рождества

Рис. 32. Фрагмент экспозиции «Последний путь полководца» в Церкви Рождества

Христова. Траурная колесница М.И. Кутузова, 1813 г. Государственный Бородинский

военно-исторический музей-заповедник (с. Бородино, РФ)

Первые историко-архитектурные заповедники появились к юбилеям городов: Новгород готовился к 1000-летию, Владимир – к 850-летию. На базе музеев-заповедников с конца 1960-х гг. создаются туристические центры. Первые такие центры появились в 1967 г. в Суздале и в 1969 г. в Загорске (Троице-Сергиев Посад). Только в 1980 г. начинается создание туристического центра в Новгороде.