Николо-Погореловская сельская библиотека-филиал № 23

История Николо-Погорелого

4 апреля 2018 г.исполнилось 515 лет первому письменному упоминанию Николо-Погорелого (4 апреля 1503 г.)

Николо-Погорелое — деревня в Смоленской области России, в Сафоновском районе. Расположена в центральной части области в 22 км к северо-востоку от города Сафоново, на правом берегу реки Днепр, в 6,5 км к северу от автомагистрали «Беларусь». Административный центр Николо-Погореловского сельского поселения.

По преданию, поселение получило название по имени местного священника Николая, у которого сгорела церковь. Священника стали называть Никола Погорелый, а потом это название закрепилось и за селом. (http://nasledie.admin-smolensk.ru/istoricheskie-mesta/safonovskij-rajon/nikolo-pogoreloe/nikolo-pogoreloe/). Имеет место и такая версия : своим названием село обязано бывшему когда-то пожару и церкви в честь Николая Чудотворца.

Рельеф территории поселения – слабоволнистая равнина, пересечённая в равных направлениях балками, долинами рек и ручьёв. Основными элементами рельефа по всему землепользованию являются равнины и пологие склоны. Микрорельеф сильно развит в виде различной формы продолговатых и округлых понижений, бугорков. Гидрографическая сеть представлена реками Днепр, Б. Вержа, Вержа и несколькими безымянными ручьями.

Наиболее распространёнными почвами являются дерново-подзолистые. Болотные почвы образуют обычно небольшие массивы. Механический состав почв легко- и среднесуглинистый.

Поселение расположено в зоне смешанных лесов. В составе древостоя преобладают ель, сосна, берёза, осина, ольха, реже встречаются дуб, липа, клён.

Растительность суходольных лугов представлена белоусом, мятликом луговым, лютиком едким, тимофеевкой луговой, овсяницей. Характерной особенностью переувлажнённых лугов является наличие плотной мощной дернины. В растительном покрове преобладает разнотравно-осоково-злаковая ассоциация.

Климат умеренно-континентальный характеризуется сравнительно тёпым летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура воздуха + 4,3 градусов С. Самый холодный месяц январь, его середнемесячная температура – 8,5 – 10 градусов С. Самый тёплый месяц – июль (+17 градусов С). Наблюдаются резкие колебания среднемесячных температур. Одной из отрицательных черт климата являютя заморозки – поздние весной и ранние осенью. По влагообеспеченности Николо-Погорелое относится к зоне достаточного увлажнения. По Днепру с мая по сентябрь часто разражаются грозы. (Метеоданные по ст. Батищево)

(Источник: География Сафоновского района: библиогр. справ. / МУК «Сафоновская РЦБС»; сост. Л. Н. Пантюхова. – Смоленск: 2010.)

Николо-Погорелое - старинное село. Оно упоминается в 1503 году в духовной грамоте и в 1504 и 1508 гг. в мирских грамотах. Откуда выясняется состав дорогобужских волостей, в том числе Погорелая по правому берегу Днепра: её центр – Николо-Погорелое. В XVI веке через Николо-Погорелое вдоль правого берега Днепра проходила оживлённа дорога – Бельский большак: от Дорогобужа на город Белый. По большаку к Бельской пристани. Доставлялись тысячи пудов пеньки, льна, зерна и др. товаров.

Мирное развитие Погорельского стана было прервано в начале XVII века Смутой, а затем и польской интервенцией. Резко убыло население Погорельского стана. Лишь в 1654 году Дорогобужский уезд, как и др. смоленские земли, был отвоёван у Речи Посполитой. В XVII веке укрупняются административные единицы – станы, ранее заменившие волости. По этой причине не стало Погорельскокого стана.

XVIII век был мирным. Это благотворно сказалось на экономическом развитии Николо-Погорелого. Начался его значительный культурный подъём, связанный с расцветом дворянской усадебной культуры. После указа Петра III «О даровании вольности дворянству» (1762 г.) каждый дворянин мог оставить государственную службу, выйти в отставку и переселиться в усадьбу. В «век Екатерины» в России было построено огромное количество усадеб высочайшего художественного уровня. Дворянская усадьба стала одной из самых значительных страниц русской истории и культуры.

Село НИКОЛО-ПОГОРЕЛОЕ было самой выдающейся усадьбой и культурным центром Смоленщины.. В первой половине XVIII в. селом владел генерал-майор Ю.Ф. Лесли, затем оно перешло к дворянам Лыкошиным. В 1751—1756 годах на средства Лыкошиных полковника Алексея Иоанновича и его сына ротмистра Петра Алексеевича был построен каменный храм Святителя Николая Чудотворца - один из первых в крае каменных сельских храмов.

В 1802 году к храму был достроен теплый придел в честь Всех Святых.

В 1764 году Лыкошин продал свою усадьбу в Николо-Погорелом купцу Ивану Сидоровичу Барышникову, который оформил сделку на имя Ивана Григорьевича Орлова. Так Николо-Погорелое стало владением Барышниковых, богатейших помещиков Смоленщины. По сохранившемуся преданию основатель рода Барышниковых был бедным вяземским мещанином, продававшим по деревням деготь, но в середине ХVIII в. "разбогатев какими-то темными случаями и оборотами сделался миллионером и обладателем 14тысяч крестьян во время Семилетней войны он, находясь маркитантом при армии и в большой доверенности у главнокомандующего, получил от него поручение отвезти к жене его бочонки с виноградом, и на пути, узнав о скоропостижной кончине доверителя, он действительно передал жене его виноград, но золото, содержавшееся в бочонках, присвоил себе". Конечно, это была лишь легенда. "Приобретя Погорелое по просроченной закладной от жившего слишком роскошного барина, Иван Сидорович Барышников употребил сотни тысяч на украшение его. Новый хозяин развернул в селе масштабное каменное строительство. В конце 1770-х гг. был завершен большой господский дом о двух этажах с высоким полуподвалом и с 365 комнатами.

Подковообразный в плане, он стоял на краю возвышенности. Склон ее занимали ряды искусственно спланированных террас, засаженных деревьями. Они спускались до самого Днепра. На одной из террас был сооружен пруд. Справа и слева от усадебного дома находились одноэтажные квадратные корпуса с внутренними дворами - конный и скотный дворы. К северу, за дорогой, начинался обширный парк с прудами и беседками, обсаженный со всех сторон аллеями.

Были сооружены также хозяйственные постройки: конный завод российских лошадей, скотный двор и винокуренный завод.

Иван Сидорович передал имение единственному сыну, который, как бывало при Екатерине, за деньги получил чин майора и, следовательно, мог уже владеть крестьянами на свое имя". Иван Иванович Барышников (1749 -1834) был самым

выдающимся владельцем Николо-Погорелого.

Это был рачительный и предприимчивый хозяин, тонкий ценитель искусства, гуманист и просветитель, яркая и масштабная личность своего времени. На Смоленщине Барышников был крупнейшим благотворителем, выделявшим на нужды образования огромные суммы. В своём имении он содержал школу для крестьянских детей и больницу для крестьян. Верный долгу сыновней преданности, в 1784 – 1802 гг. Иван Иванович построил в Николо-Погорелом монументальный храм-усыпальницу для отца И. С. Барышникова. Проектировал сооружение крупнейший русский архитектор Матвей Фёдорович Казаков, автором надгробия и барельефов является знаменитый скульптор Федот Иванович Шубин.

Скульптор Шубин Федот Иванович

Матвей Фёдорович Казаков

Российский архитектор

не территории усадьбы на искусственно насыпанном холме стоял храм-мавзолей, производивший сильное впечатление совершенством двух форм - белокаменные колонны выделялись на фоне розового цвета здания. Величественное мемориальное здание из кирпича и старицкого камня имело высокое основание и представляло собой купольную ротонду, окруженную ионической колоннадой. Купол нес большой вызолоченный шар, служивший основанием кресту. С западной стороны к ротонде примыкал портик с фронтоном. В сдержанном и величавом интерьере храма привлекал внимание алтарь, выполненный в виде легкой беседки, повторяющей наружные формы здания. Над ней нависала гигантская арка, опиравшаяся на парные колонны. У северной стены располагалось надгробие И.С. Барышникова: скорбная мемориальная фигура плакальщицы, рыдающей над гробом. Храм был богато украшен 32 великолепными барельефа ми на библейские темы, выполненными с большим мастерством. Видевший их Ф.Н. Глинка утверждает: «Все сии лепные картины деланы русским художником г. Поляковым...» Следует пояснить, что начиная с 1930-х гг. с подачи историка искусств М.А. Ильина утверждалось мнение, что мавзолей в Николо-Погорелом - творение архитектора М.Ф. Казакова, а барельефы выполнил Ф.И. Шубин. Это утверждение встречается во всех как научных, так и популярных публикациях, посвященных храму. Сегодня установлено, что автором проекта мавзолея и барельефов был молодой зодчий Б.И. Поляков. Именно он возвел в 1784—1802 гг. это уникальное по совершенству произведение высочайшего художественного уровня. Храм был освящен в честь первого и второго Обретения главы Иоанна Предтечи.

По мнению искусствоведов, мавзолей Барышниковых в Николо-Погорелом был лучшим произведением русского классицизма в нашем Отечестве.

Иван Иванович Барышников чуть было не стал создателем города на Сафоновской земле. Дожив до 40 лет и оставаясь холостым, он по застенчивости уже и не думал жениться. Свое огромное состояние он решил передать в казну с условием, что Николо-Погорелое преобразуется в город – в это время как раз проводилась административная реформа, благодаря которой Поречье, Ельня и Сычевка стали уездными центрамиМесторасположение Николо-Погорелого Барышников считал для города весьма удачным. Но судьба распорядилась иначе. В 40 лет он по взаимной любви женился в Москве на 16-летней Е. И. Яковлевой, из семьи богатейших московских купцов. В этом счастливом браке родилось 13 детей. Потомки И. И. Барышникова также активно занимались благотворительностью, совершив много добрых дел на благо родного края.

«Гроза 12-го года» прервала хозяйственный и культурный подъём Смоленщины. При отступлении русских войск от Смоленска к Москве через сафоновскую землю прошла 1-я армия генерала М. Б. Барклая де Толли. Сафоновский край не остался в стороне и от народной войны. Известно о геройстве дворовых людей имения Барышникова в Николо-Погорелом. Однажды отряд французских фуражиров из 17 человек проник в эти места. Дворовые вооружились и притаились у дороги, чтобы дать отпор врагу. Когда вражеские солдаты приблизились, двое дворовых открыли огонь из ружей, а другие крестьяне с криком «пардон» обратили французов в бегство и затем переловили их.

Большинство населения значилось в числе разоренных и не имеющих пропитания. Дворянская усадебная культура пришла в упадок: почти не осталось былой блистательной роскоши, усадебных театров и оркестров, пышных балов и иных барских затей.

В 1861 г. было произведено деление уездов на новые сельские административные единицы – волости. Николо-Погорелое вошло в состав Суткинской волости.

https://www.knizhnyj-larek.ru/news/sergej-avramenko-navstrechu-vojne/

В начале XX в. крупным центром здравоохранения края стало село Николо-Погорелое. Последняя его владелица М. В. Черкасова (в первом браке за А. И. Барышниковым) завещала губернскому земству имущество и капитал на сумму свыше 1 миллиона рублей (имение Николо-Погорелое, Лыткино и др.) с условием устройства приюта для неизлечимо больных в Николо-Погорелом. В 1902 г. приют был создан и успешно работал до конца 1920-х гг. Интересные факты о его деятельности мы можем узнать из заметки в губернской газете «Смоленский вестник» за 1912 г.

В это время приютом заведовал просвещенный и творческий человек – доктор М. И. Лясковский. Он ездил за границу для изучения опыта организации подобных лечебных учреждений, разработал проект устройства электрического освещения и вентиляции в приюте, изобрел ручной протез для инвалидов. В приюте находилось более 200 больных и престарелых. В Николо-Погорелом также был открыт межуездный врачебный пункт.

В Николо-Погорелом в 1930 г. создается Западный институт прядильных культур – крупнейшее учебное заведение, готовившее специалистов для сельского хозяйства. Новое учебное заведение, таким образом, поглотило два предшествующих. Институт имел два отделения – агрономическое и технологическое. Срок обучения составлял 3 года. В 1930 г. было принято на 1-й курс 150 человек, в том числе 24 женщины, в 1931 г. – 200 человек. Педагогический персонал насчитывал 27 человек, из них 4 профессора. В институте работали такие известные ученые как Г. Л. Граве, П. А. Кучинский, Д. П. Маковский. При институте имелся совхоз, площадью 1400 гектар (Николо-Погорелое, Крюково, Овиновщина). Все сельскохозяйственные работы были механизированы, в хозяйстве насчитывалось 9 тракторов. Таким образом, институт и совхоз в комплексе образовывали совхоз-вуз, в котором теоретические знания сочетались с практическим опытом работы. Однако просуществовал совхоз-вуз недолго, в 1933 г. на его базе в Николо-Погорелом был создан техникум («Западный сельскохозяйственный опорный техникум Наркомзема СССР»). Вначале техникум имел два отделения: полеводческое и почвенно-агрохимическое. Затем были открыто отделение механизации сельского хозяйства и курсы механизаторов. Обучение на основных отделениях продолжалось 4 года. Всего обучалось более 600 человек.

Великая Отечественная война нарушила мирный ход жизни края, принесла ему неисчислимые разрушения, гибель тысяч людей. Она стала самой трагической страницей истории сафоновской земли.

С трудом вырвавшись из окружения в ноябре 1941 года, Бавыкин организовал партизанский отряд из окруженцев и бежавших красноармейцев из фашистского плена в количестве 100 человек.

В деревне Королево Сафоновского района нашли 8 винтовок, и я с бойцами своего отряда сделал налет на немецкий склад с оружием в деревне Вержа и захватили 3 пулемета, один из них пулемет ДС – мой любимый пулемет, с воздушным охлаждением, с двумя темпами стрельбы, и 36 винтовок. Гранаты Ф1, РГД, противотанковые захватили в немецком складе в деревне Фешино, патронов достали на станции Яковская. Приобрели почти каждому лыжи и белые костюмы, затем приступили к совершению операции по уничтожению гитлеровских разбойников.

Действия партизанского отряда Бавыкина происходили, в основном, на территории Сафоновского района, в радиусе населенных пунктов: ст. Яковская, Вадино, Батищево, Серково, Федино, Вержа, Королево. В связи с развитием партизанского движения, немецкое командование организовало в совхозе Батищево из гестаповцев большой карательный отряд, по частям распределив его между населенными пунктами.

Отряд Бавыкина поставил перед собой задачу уничтожения гестаповец по частям, путем внезапных налетов и засад. В поселке Вадино, во втором доме направо от деревни Залазно, располагалось шесть гестаповцев. Бавыкин и 4 бойца его отряда ночью ворвались в дом, двух офицеров убили, остальных тяжело ранили. В деревне Федино находился авиа-штаб из 9 офицеров, которые налетом группы партизан в количестве 7 человек были уничтожены. Взяты телефонные аппараты, 2 мешка писем и другое, письма переданы группе командиров парашютистов подрывникам, группу возглавлял майор т. Ротер. В деревне Курчебово следовало на лошадях 7 человек гестаповцев, группа партизан отрезала им путь отхода и уничтожили их полностью на марше, из 7 фашистов оказалось убитыми 3 офицера. В деревне Беленино таким же образом уничтожено 8 гестаповцев. Большие группы фашистов уничтожены партизанами в населенных пунктах Березки, Лужки, Монастырек, Анципорово, Нижние и Верхние Хизы и другие. Всего отрядом Баныкина уничтожено более 140 немецких солдат и офицеров, пришедших на нашу родину в качестве захватчиков.

Кроме этого уничтожено несколько старшин, старост, полицейских, которые служили немецким разбойникам: грабили у населения хлеб, обувь, одежду, скот и отдавали оккупантам, выдавали партизан и др.

[Из воспоминаний старшего политрука Бавыкина Ивана Петровича, ПАСО, ф. 8, оп. I, Д. 394, стр. 1–6, от 13.07.1989 г.].

Жестокость оккупантов только разжигала пламя всенародной борьбы против них.

Партизанам стало известно, что ежедневно из Николо-Погорелого немцы приезжают грабить жителей деревни Фешино. Партизаны устроили засаду. Пулемет установили за углом крайнего дома, а противотанковую мину – на дороге. В полдень были замечены немцы. Впереди шла лошадь, запряженная в сани с пулеметом, а за ней около 20 немцев. Партизаны заняли боевые позиции. Мина не взорвалась. Тогда по команде был открыт огонь из пулемета и винтовок. Лошадь испугалась, резко рванулась и побежала в сторону партизан. Немецкий пулеметчик из саней вывалился и тут же был убит огнем партизан. Лошадь же добежала до партизан и остановилась. Были ранены пулеметчики Макаренков и Захаров. Но тут же подбежал Сергей Павлович Здановский, схватил из саней немецкий пулемет и метким огнем расстрелял оставшихся в живых немцев.

В тот же день прибыла из Николо-Погорелого вторая команда немцев и деревня Фешино была сожжена [Из материалов Издешковского историко-краеведческого музея].

10, 11 февраля 1942 года группа партизан, которую водил в бой комиссар Беляков, разгромила и изгнала немцев с территорий Богдановщинского, Орешковского, Сумароковского, Михалевского, Казулинского, Трисвятского сельсоветов. Были разгромлены крупные вражеские гарнизоны, и вся территория очищена от оккупантов [Сборник очерков «Твой след на земле», Смоленск, 1985 г., стр. 283].

Партизанский отряд на марше

«Беляков блестяще, с малыми потерями, провел операцию в деревне Харино и вернулся в Петрово.

Петров в свою очередь со своей группой разгромил гарнизон в деревне Фешино и занял эту деревню на подступах к Николо-Погорелому. Алимов изгнал немцев из деревни Федино, вел бой за деревню Спичино. Образовалась настоящая линия фронта.

Немцы наседали только с южной стороны, с деревень Городище, Шатилово, Николо-Погорелое Сафоновского района. С севера опасности не было, Холм-Жирковский район полностью освобожден от немцев. С запада деревни Осташово, Иванники занимал Вадинский партизанский отряд» [Из воспоминаний И. Г. Клименкова, «Сафоновская правда», № 69 (9889) от 22.06.1996 г., стр. 2].

Заканчивался 1942 год. Враг еще ожесточенно сопротивлялся, но в ходе войны наступил перелом. Партизаны с большой радостью узнали от своей радистки Гали о славной победе наших войск под Сталинградом. У людей появилось больше активности и решимости в борьбе с фашистами [Сборник очерков «Твой след на земле», Смоленск, 1985 г., стр. 286].

Партизаны в тылу врага

В январе 1943 года партизаны вели бой в районе деревни Булычово. Немцы потеряли тогда не менее 100 человек [Из материалов Издешковского историко-краеведческого музея].

В конце февраля – начале марта 1943 года немцами были предприняты попытки проникнуть в лес. Но теперь оккупанты избегали боя и, заметив даже наших разведчиков, поспешно уходили.

Мы догадывались, что это рыщет вражеская разведка, изыскивает пути отступления. Все проселочные дороги поблизости от леса наш отряд взял под свой контроль. В деревнях Вержа, Королево, Климково, Терешнево полицейские заставы были разгромлены партизанами.

Большинство памятников архитектуры были утрачены в годы Великой Отечественной войны. В сентябре 1941 г. монументальный храм-усыпальницу взорвали отступающие красноармейцы, дабы лишить фашистских артиллеристов отличного ориентира. Утрата этого лучшего, по мнению М.А. Ильина, произведения всей русской архитектуры XVIII в., совершенно исключительного в художественном отношении, - одна из самых горьких потерь отечественной культуры.

На фото: немецкие войска переходят Днепр. На заднем плане видна усадьба Барышниковых (октябрь 1941 г. д. Николо-Погорелое)

При отступлении в 1943 г. гитлеровцы довершили разгром усадьбы, взорвав усадебный дом и хозяйственные постройки, уничтожив парк.

До настоящего времени сохранились лишь фундамент и часть северной стены. Сегодня от архитектурного комплекса усадьбы сохранились лишь руины храм Святителя Николая Чудотворца.

До настоящего времени сохранились лишь фундамент и часть северной стены. Сегодня от архитектурного комплекса усадьбы сохранились лишь руины храм Святителя Николая Чудотворца.

Среди достопримечательностей Николо-Погорелого следует назвать братскую могилу 421 воина Красной Армии на юго-западной окраине деревни,

бронзовый бюст учительницы-партизанки Е.П. Марченковой, огибшей в 1942 г.,

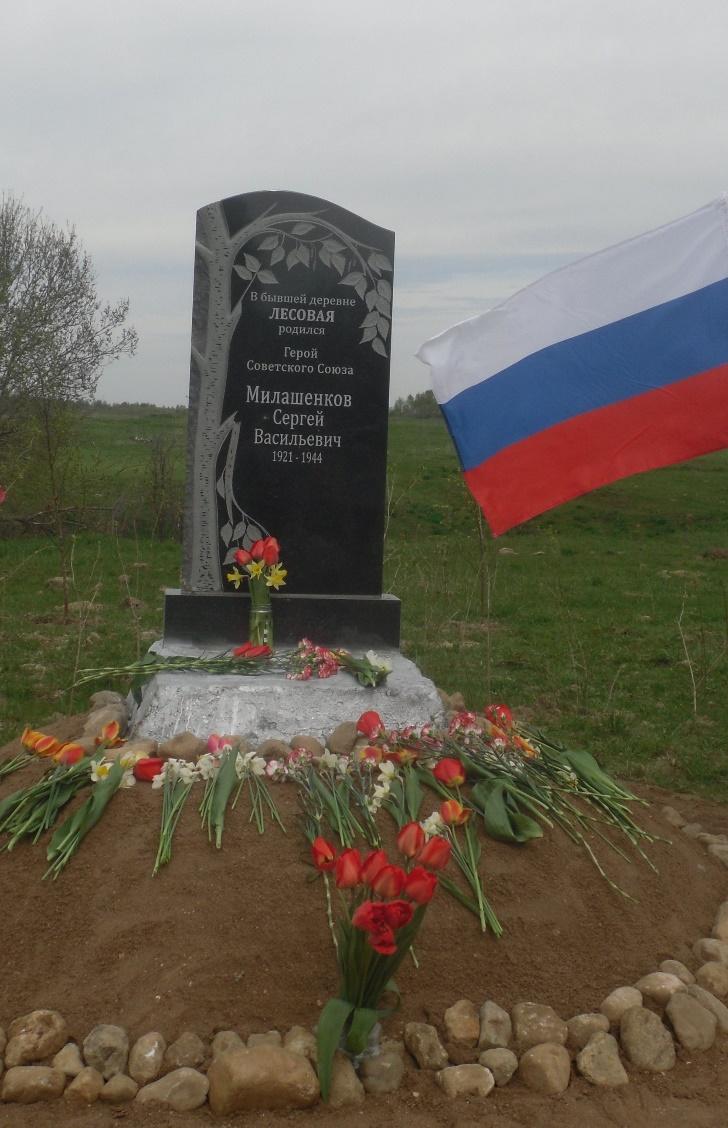

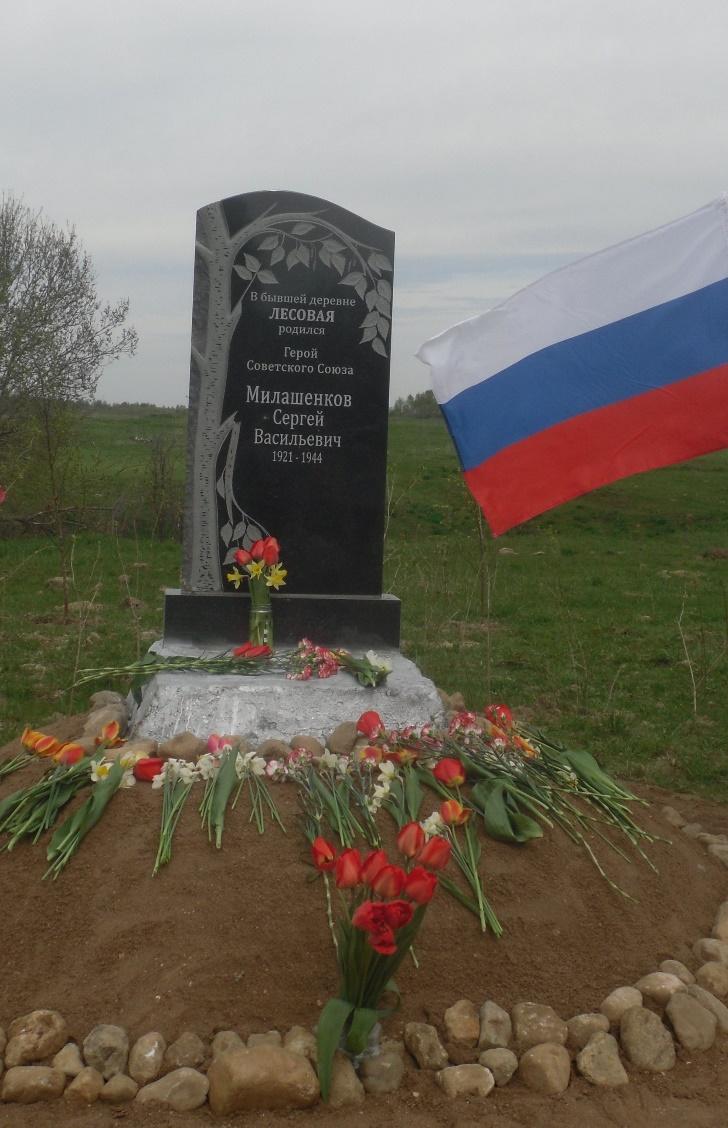

и памятник на родине Героя Советского Союза лётчика С.В.Милашенкова на месте бывшей деревни Лесовая.

Николо-Погорелое сегодня.

Почтовый адрес:

Николо-Погорелое, ОПС, Сафоновский район, Смоленская область, РФ. Индекс: 215556. К сожалению, почтовое отделение теперь находится в д.Прудки.

Социальные инфраструктуры:

Администрация Николо-Погореловского с/п,

МКОУ «Николо-Погореловская СОШ»,

ФАП, магазин РАЙПО «Огонёк», частный магазин «Гавань»,

Николо-Погореловская сельская библиотека-филиал № 23

а также население с/п Николо-Погорелого, Билина, Спичина, Крюкова.

Численность населения – 568 человек, из них 41 - обучающихся в МКОУ «Николо-Погореловская СОШ», в том числе 34 чел. 1 – 9 классов, и 6 чел. – дошкольники группы детского сада.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Батищевский» реорганизованн в ООО «Млечный путь».

Таким образом, Николо-Погорелое утратило свою былую славу 18-19 веков и славное имя совхоза «Батищевский».

Источники:

Ю.Г. Иванов, Е.Н. Агинская, О.Ю. Иванова, Р.А. Халхатов

«Страницы истории Смоленщины», 2007 г., Смоленск http://nasledie.admin-smolensk.ru/istoricheskie-mesta/safonovskij-rajon/nikolo-pogoreloe/nikolo-pogoreloe/

До настоящего времени сохранились лишь фундамент и часть северной стены. Сегодня от архитектурного комплекса усадьбы сохранились лишь руины храм Святителя Николая Чудотворца.

До настоящего времени сохранились лишь фундамент и часть северной стены. Сегодня от архитектурного комплекса усадьбы сохранились лишь руины храм Святителя Николая Чудотворца.