История повседневности

Выполнила

Измайлова Олеся Алексеевна

Самара

С

О

Д

Е

Р

Ж

А

Н

И

Е

- Понятие «история повседневности»

- Возникновение направления «история повседневности» и его истоки

- Структура и содержание понятия «повседневность»

- Предмет истории повседневности

- Методы изучения истории повседневности

- Заключение

- Список использованной литературы

«ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ» - новая отрасль исторического знания, предметом изучения которой является сфера человеческой обыденности во множественных историко-культурных, политико-событийных, этнических и конфессиональных контекстах. В центре внимания истории повседневности комплексное исследование повторяющегося, «нормального» и привычного, конструирующего стиль и образ жизни у представителей разных социальных слоев, включая эмоциональные реакции на жизненные события и мотивы поведения. В русском языке синонимы слова «повседневность» - будничность, ежедневность, обыденность – указывают на то, что все, относимое к повседневному, привычно, «ничем не примечательно, имеет место изо дня в день». Однако ключевым в определении «повседневного» является как раз регулярно повторяемое.

Семейный обед

ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ «ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ» И ЕГО ИСТОКИ

Возникновение истории повседневности как самостоятельной отрасли изучения прошлого является одной из составляющих так называемого «историко-антропологического поворота» в гуманитарной мысли Запада. Он начался в конце 60-х гг. XX века . Но еще задолго до «этой революции духа» мировая философия стала задумываться о значимости того, что окружает индивида изо дня в день. Такая категория как «общий здравый смысл» пришла от Аристотеля , Цицерона , Сенеки и Горация в философию эпохи Возрождения ( Николай Кузанский , Эразм Роттердамский ), затем в философию Ф.Бэкона , Р.Декарта и Т.Гоббса , которым принципы здравого смысла виделись основанием всего философствования. Свой вклад в понимание «здравого смысла» внесли и прагматики XIX в. ( У.Джеймс , Ч.Пирс ), так что к началу XX в . в нем стали видеть «мнения, чувства, идеи и способы поведения, предполагаемые у каждого человека». Что же касается именно термина «повседневность», то «Психопатология повседневной жизни» (1904) З.Фрейда была едва ли не первой научной книгой, в заголовок которой оказалось вынесено понятие «повседневная жизнь».

Торговля на улице

Незадолго до Второй мировой войны основатель «социогенетической теории цивилизаций» Н.Элиас обратил внимание на то, насколько изучение общества оторвалось от изучения индивида. В знаменитой статье «О понятии повседневности» он показывал, что «структура повседневности не обладает характером более или менее автономной структуры, но является составной частью структуры определенного социального слоя. Поскольку один слой нельзя рассматривать изолированно, повседневность является также частью властных структур всего общества». За Н.Элиасом признают первенство в рассмотрении общества и отдельных людей «как нераздельных аспектов одного сложного и постоянно меняющегося набора взаимосвязей». [10] По мнению современных интерпретаторов его идей, ученый ввел в мировую гуманитарную науку видение прогресса как переплетения - на уровне повседневной жизни - разнообразных практик воспитания, познания, труда, власти и способов их упорядочивания, закрепленных различными институтами.

Изучение этих практик стало ориентиром для социальных наук уже в послевоенное время . Последователи Н.Элиаса изучали разные стороны жизни индивида – его внешнего вида и манер поведения, намерений, чувств и переживаний, речи, этикета т.п., - для того чтобы проследить процесс изменения социальных норм и их влияние на повседневную жизнь. На первый план в таких исследованиях вышло изучение процесса «цивилизирования», то есть контроля со стороны общества, перешедшего в самоконтроль и самодисциплину.

Цирк

Представители Франкфуртской школы, стремившиеся понять истоки тоталитаризма, указывали на организующую роль идеологий в структуре общественной жизни. Один из последних представителей третьего поколения этой школы Г.Маркузе ставил задачей выяснить, как современная западная культура - с ее достоинствами комфорта, технической оснащенности, удобства бытия, безопасности существования - рождает репрессивную терпимость всех членов общества и их «одномерность». [Работы Г.Маркузе нацелили историков и социологов на анализ механизмов манипулирования сознанием на уровне повседневных практик.

Одновременно, а в известной степени под влиянием Франкфуртской школы, в США большое число приверженцев обрела леворадикальная критическая социология. Одной из ее составляющих была теория социального конструирования реальности П.Бергера и Т.Лукмана . Эти социологи первыми ввели в научный оборот понятие «повседневный мир», поставили вопрос о языке «повседневных встреч», о путях «заучивания типичных повседневных действий», тем самым дав толчок концепциям социального конструирования идентичностей, пола, инвалидности, психиатрии и т.п.

Большая стирка

Другое направление анализа повседневности развивали американские социологи Г.Гарфинкель и А.Сикурель . Они изучали не просто действия индивидов в социальных процессах, но и роль их переживаний и мыслей. Это позволило им создать основы социологии обыденной жизни (или этнометодологии), нацеленной на обнаружение методов, которыми пользуется человек в обществе для осуществления обыденных действий через анализ существующих в обществе правил и предубеждений, истолкования «одними» людьми речей, поведения, жестов «других». И.Гофман в одном из своих основных трудов – «Представление себя в повседневной жизни» - показал повседневное как то обычное, что проходит незамеченным, что индивиды автоматически соблюдают, не придавая тому значения («учтивое невнимание», по И.Гофману).

На рождение истории повседневности оказали влияние идеи американского культуролога и антрополога К.Гирца . Для него любая культура дается нам в иерархии символов и знаков, указывающих на определенные общественные структуры. Исследователь, чтобы приблизиться к пониманию этих структур, пытается расшифровывать эти символы и знаки, составляющие повседневные, типизированные людские практики. Повседневность для К.Гирца – определенный тип опыта, действий и знаний.

Французский культуролог А.Лефевр в своих работах «Критика повседневной жизни» и «Повседневная жизнь в современном мире» показал, насколько продуктивным может быть сопоставление субъективного переживания конкретной житейской ситуации с общими моделями, а также ожидаемого с действительным.

Газировщица

В российской философии тема обыденного и повседневного вошла в официальную историографию в годы хрущевской оттепели, середины 1950 - начала 1960-х гг. Понятие «повседневность» тогда, однако, почти не использовалось. Полное признание обыденного и повседневного в отечественной философии состоялось в 1990-е гг., когда вышли в свет работы В.А.Лекторского и И.Т.Касавина о вненаучном мышлении, статьи и книги В.Г.Федоровой о повседневных истоках любого познания. В наши дни философия повседневности входит в число модных, часто обсуждаемых тем на научных конференциях. Смысловая наполненность «повседневного» может интерпретироваться в строгой зависимости от ощущений индивида, в ней живущего, и от социальных факторов, влияние которых под силу проанализировать этнографу, социологу, историку.

Что касается исторической науки, то перспективность философии повседневности в изучении прошлого первыми обозначили французские исследователи. Именно они поставили в центр внимания задачу восстановления истории в ее всеохватности и целостности, не ограничиваясь одной лишь политико-событийной, экономической, военной стороной. История повседневности была в их трудах частью макроконтекста жизни людей .

Идет трамвай по городу…

Знаменитый труд Ф.Броделя «Структуры повседневности» дал мощный импульс переориентации исторических исследований - переходу от событийной политической истории, от поисков общих закономерностей экономического развития к аналитическому изучению историко-психологических, историко-демографических, историко-культурных сюжетов. Продолжавшие «линию Броделя» французские историки - принадлежавшие уже к новому, второму поколению Школы «Анналов» - стремились углубить его метод, показывая, насколько важны взаимосвязи между образом жизни людей, их бытом и их ментальностями.

Кухня в коммуналке

Изучение повседневности в духе Ф. Броделя – это изучение человеческого сознания, психологии и социального поведения для понимания «духа времени». Поэтому продолжатели традиции первых двух поколений Школы Анналов (в России, например, А.Я.Гуревич) ставят в центр своих исследований общую реконструкцию «картины мира» данной эпохи. Они изучают в повседневности, прежде всего, ее ментальную составляющую (общие представления о нормальном, как и общие страхи, общие тревоги и одержимости, принудительную силу массовых культурных ориентиров). Их работы пишутся более в содружестве с социальной психологией, нежели, например, с этнологией.

Другой подход в понимании истории повседневности возник и по сей день превалирует в германской и итальянской историографии. Такие критики «старой науки», как Х.Медик и А.Людтке , призывали молодое поколение обратить все силы на изучение « микроисторий» людей или групп, носителей повседневных интересов (отсюда – второе название «истории повседневности» в Германии - «истории снизу»). «История повседневности, - отмечал А.Людтке, - оправдывает себя как самая краткая и содержательная формулировка, полемически заостренная против той историографической традиции, которая исключала повседневность из своего видения» . «Важнее всего изучение человека в труде и вне него, - продолжает он. - Это – детальное историческое описание устроенных и обездоленных, одетых и нагих, сытых и голодных, раздора и сотрудничества между людьми, а также их душевных переживаний, воспоминаний, любви и ненависти, а также и надежд на будущее. Центральными в анализе повседневности являются жизненные проблемы тех, кто в основном остались безымянными в истории. Индивиды в таких исследованиях предстают и действующими лицами, и творцами истории, активно производящими, воспроизводящими и изменяющими социально-политические реалии прошлого и настоящего».

Обед работников

Помимо германских специалистов по истории повседневности, к толкованию этого направления как «микроистории» оказался склонен ряд исследователей в Италии. В 1980 г. под руководством К.Гинзбурга и Д.Леви была основана особая научная серия «Microstorie». Только не отворачиваясь от единственного, случайного и частного в истории, - индивида, события или происшествия, - признавая частное достойным научного изучения, полагали авторы этой серии, возможно приблизиться к пониманию взаимосвязи между индивидуальной рациональностью и коллективной идентичностью.

Германо-итальянская школа «микроисториков» в 80-90-е гг . расширилась: ее пополнили американские исследователи, сторонники так называемой «новой культурной истории», и некоторые представители третьего поколения Школы Анналов ( Ж. Ле Гофф, Р. Шартье ). Подходы микроистории оказались востребованы в эпоху постмодернистского интереса к языку и к образам «другого».

Очередь за билетами в филиал большого театра

В России понятие «повседневность» в исторических исследованиях употребляется с середины 1980-х годов . Отчасти на его внедрение в наш научный тезаурус повлияло падение «железного занавеса» и расширение возможностей знакомства наших ученых с западной литературой, а отчасти – риторика этнографических исследований, в которых под изучением повседневной жизни подразумевалось изучение трудового и внерабочего быта.

Активными исследователями повседневности на первом этапе выступили медиевисты, в том числе специалисты по женской истории . Группа историков из разных институтов РАН во главе Ю.Л.Бессмертным и А.Я.Гуревичем создали рабочую группу по изучению «истории повседневности», начали выпуск альманаха «Одиссей» и ежегодника «Казус». Книжный рынок наводнили сочинения, заглавия которых начинались со словосочетания «Повседневная жизнь…», в которых повседневность трактовалась очень широко, объединяя в себе все, что происходило или могло произойти в человеческой жизни.

Эта широкая трактовка повседневности повлияла на первые попытки ее описания отечественными историками, изучавшими недавнее прошлое. Например, Н.Б. Лебина , опубликовавшая новаторское для России произведение по истории повседневности, понимала под повседневным весь комплекс «нормативного и ненормативного в советской бытовой культуре». Несмотря на активные дискуссии о повседневной истории, исследователи не пришли к общему мнению, что понимать под этим термином. Современные ученые России продолжают использовать «повседневность» как понятие с устойчивым и всем понятным содержанием.

Первомайская демонстрация

Структура и содержание понятия «повседневность»

Изучение повседневной жизни есть попытка вникнуть в человеческий опыт, потому вопрос о содержании понятия «повседневность» предполагает вопрос о том, какой человеческий опыт следует рассматривать при этом, а какой нет. Специалисты по истории социальных конфликтов и движений полагают, что сопротивление насилию, если оно ежедневно или хотя бы систематично, тоже есть часть истории повседневного. С такой точки зрения, повседневность с неизбежностью должна включать «формы поведения и стратегии выживания и продвижения, которыми пользуются люди в специфических социально-политических условиях», в том числе и самых экстремальных.

Большинство отечественных исследователей подразумевают под «повседневностью» главным образом сферу частной жизни и только некоторые включают в сферу анализа и жизнь трудовую, те модели поведения и отношения, которые возникают на рабочем месте. Однако социологи и этнографы обеими руками за понятия «производственного быта» и «повседневности труда».

Песни под аккордеон на улице

Понимание категории повседневного включает:

· Событийную область публичной повседневной жизни, прежде всего, мелкие частные события, пути приспособления людей к событиям внешнего мира

· Обстоятельства частной, личной домашней жизни, быт в самом широком смысле

· Эмоциональную сторону событий и явлений, переживание обыденных фактов и бытовых обстоятельств отдельными людьми и группами людей

Продажа книг на улице

Отделяя «историю повседневного» в жизни простых и великих людей от «истории неповседневного», к последнему обычно склонны относить:

- Праздники, точнее, праздничное и небудничное в обыденной жизни – если оно, конечно, не разыгрывается по одному и тому же, повторяющемуся сценарию – тогда даже праздники (как что-то необычное, яркое, неповторимое) «оповседневливаются», рутинизируются

- Нечто чрезвычайное и значимо-событийное (но уже переживание События в повседневности, последствия того, что оно случилось, - относится к повседневному)

- Разнообразные, в особенности - необычные формы отдыха и праздности в противовес обыденной работе, труду

- Жизнь необычных людей, необычный образ жизни, который никем не повторяется, могут быть описаны как повседневье этих чудаков, но какие-либо обобщения невозможны.

Историк может проследить как на обломках одного уклада жизни и одной обыденности, в результате их разрушения, возникает новая обыденность и повседневность, которая, по сравнению с предыдущей, кажется странной и «неповседневной».

ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

В мировой науке продолжают бесконфликтно сосуществовать два понимания истории повседневности - как приема реализации методики микроисторического анализа и как реконструкции ментального макроконтекста событийной истории. Вполне объяснимо и то, что к первому примыкают социологи-практики и значительная часть историков, краеведов и археографов, а ко второму – философы и культурологи.

Особенностью российского понимания истории повседневности является ее отнесение к разделу культурологии или даже почти этнологии, а потому при исследовании повседневного пользуются этнологическими методами и приравнивают ее к истории быта. Однако соотношение истории быта (как предмета этнографических описаний) и истории повседневности (как нового направления именно в исторических исследованиях) не столь просто. Быт – по крайней мере, в восстановленном исследователями виде – выглядит медленно и мало изменчивым, сопротивляющимся переменам. Историки повседневности многое позаимствовали у этнографов и «бытописателей» XIX века : интерес к типично этнографическим темам - исследовании жилища, системы питания, стиля одежды и т.д. Этнографический метод включенного наблюдения позволяет историкам приметить такие стороны жизни людей, от которых не остается следов в исторических, документальных источниках.

Сон беспризорников

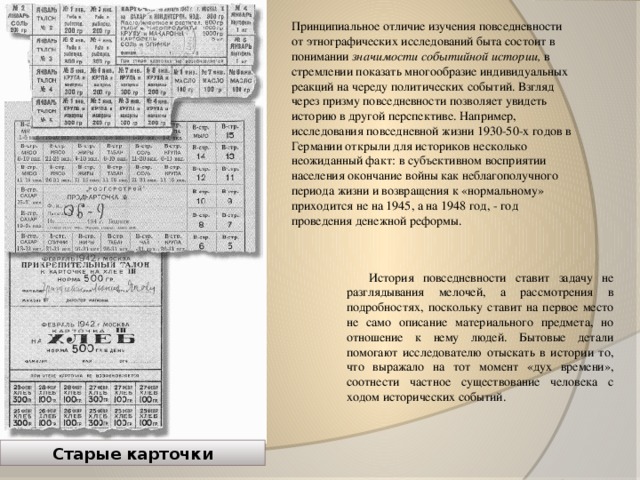

Принципиальное отличие изучения повседневности от этнографических исследований быта состоит в понимании значимости событийной истории, в стремлении показать многообразие индивидуальных реакций на череду политических событий. Взгляд через призму повседневности позволяет увидеть историю в другой перспективе. Например, исследования повседневной жизни 1930-50-х годов в Германии открыли для историков несколько неожиданный факт: в субъективном восприятии населения окончание войны как неблагополучного периода жизни и возвращения к «нормальному» приходится не на 1945, а на 1948 год, - год проведения денежной реформы.

История повседневности ставит задачу не разглядывания мелочей, а рассмотрения в подробностях, поскольку ставит на первое место не само описание материального предмета, но отношение к нему людей. Бытовые детали помогают исследователю отыскать в истории то, что выражало на тот момент «дух времени», соотнести частное существование человека с ходом исторических событий.

Старые карточки

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Историк, ставящий задачу реконструировать с помощью сохранившихся источников «типичное» для определенного времени и определенной социальной группы, старается выяснить мотивацию действий всех исторических акторов и через это приблизиться к их пониманию. Специалист по истории XX в . имеет возможность обратиться к методу устной истории. Сбор и запись «жизненных историй», интервью всех видов являются не просто сбором материала, но, в ряде случаев, созданием нового вида источника - «вторичного». Исследователи, не располагающие возможностями «задать прошлому вопрос», а их большинство, вынуждены работать с имеющимися традиционными источниками, среди которых для истории повседневности особенно велика роль источников личного происхождения.

Столичное такси

Приблизиться к чужой культуре можно путем поиска и анализа символических форм - слов, образов, институтов, поступков, - посредством которых люди проявляют себя. Таким образом, для медиевиста или специалиста по XVI-XVII векам главными в реконструкции истории повседневности становятся толкования смыслов и символов, обнаруживаемых при чтении сложившегося корпуса источников. Этнографические и социологический методы включенного наблюдения применяются, когда исследователь одновременно собирает фактическую информацию и «ведет наблюдение» за ее автором. Радости и страдания, мечты и надежды людей предшествующих поколений часто оставляют лишь случайные следы в исторических источниках, к тому же представленные «зашифровано». Поэтому иногда единственным способом выйти из тупика становится переоценка тех свидетельств , которые уже использовались раньше в ином ракурсе (скажем, газетных статей и фотографий с целью извлечения деталей и примет обыденного быта), привлечение свидетельств иностранцев, которым больше бросаются в глаза культурные отличия в повседневном быту.

Но историк, в итоге, должен привести свои микроисторические изыскания в единую систему взаимосвязей, только в таком виде маленькие элементы помогут ответить на большие вопросы.

Уличная торговля

Изучение истории повседневности заставляет разглядеть типологию там, где она хуже всего просматривается: в индивидуальных решениях, принимаемых в различных ситуациях. И тогда выясняется, что история повторяется потому, что так медленно меняемся мы сами – не отвлеченные, виртуальные социальные структуры, а именно мы, живые люди. «История повседневности» доказывает: люди не одинаково движутся по одной и той же колее, а потому индуктивный путь - путь к постижению общего (представлений о мире некоторой группы людей или всего общества) через отдельное (жизни, «повседневности» отдельных людей) – весьма продуктивный путь воссоздания жизни ушедших столетий.

З

А

К

Л

Ю

Ч

Е

Н

И

Е

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Касавин И.Т. Щавелев С.П. Анализ повседневности. М., 2004.

- Элиас Н. Понятие повседневного // Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. СПб., 2001.

- Бродель Ф. Структуры повседневности: Возможное и невозможное // Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV - XVIII вв. в 3-х т. - М., 1986. - Т.1.

- Гуревич А.Я. Исторический синтез и «Школа Анналов». М., 1993; его же. Избранные труды. Т. 1-2. М., 1999-2000.

- Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М., 1999.

- Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920-1930 годы. СПб., 1999.

- Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953 гг. М., 1999. Пушкарева Н.Л. Частная жизнь и проблема повседневности // Демоскоп weekly. 2002. № 57/58. С.4-5; Ее же. Частная жизнь и повседневность глазами историка // Шмидт С.О. (ред.) Города европейской России конца XV – первой половины XIX в. Ч.1. Тверь, 2002. С.49-63; Ее же. История частной жизни и история повседневности: содержание и соотношение понятий // Социальная история. 2004. М., 2005.

- Кром М.М. (ред.) История повседневности. Сборник научных работ. СПб., 2003 [Серия «Источник. Историк. История». Вып. 3].