30

Научно-практическая конференция «Этнокультура славян и современность»

История русской азбуки: с древности до наших дней.

Казаков Денис, ученик 7 Б класса

МОУ СОШ № 19

Руководитель: Костюшина М. П.,

учитель русского языка и литературы

Ставрополь, 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………………….

Глава 1.Древнерусская азбука.

Глава 2. История возникновения славянской азбуки.

Глава 3. Буквы алфавита

3.1. Происхождение глаголицы.

3.2. Происхождение кириллицы.

3.3. СОСТАВ современного РУССКОГО АЛФАВИТА

Глава 4. Памятники славянской письменности написаны кириллицей

Выводы………………………………………………………………..

Список литературы………………………………………………….

ВВЕДЕНИЕ.

Все мы с детства умеем писать. В школе нас учили по букварю, и учителя говорили: «Вот буква А, а вот – Б...» Письмо стало обычным делом нашей жизни, и редко кто задумывается, как оно появилось, откуда взялось, и почему такие буквы в нашем родном алфавите. Между тем русское письмо – очень важная часть национального достояния России, именно оно фиксирует русский язык.

Значение письма в истории развития цивилизации трудно переоценить. Возможности письма не ограничены ни временем, ни расстоянием. Но искусством письма люди владели не всегда. Это искусство развивалось долго, на протяжении многих тысячелетий. В начале появилось картинное письмо (пиктография): какое-нибудь событие изображали в виде рисунка, затем стали изображать уже не событие, а отдельные предметы, сначала соблюдая сходство сизображаемым, а затем в виде условных знаков (иероглифы), и, наконец, научились изображать не предметы, а передавать знаками их названия (звуковое письмо). Первоначально в звуковом письме употреблялись только согласные звуки, а гласные или вообще не воспринимались, или обозначались дополнительными значками (слоговое письмо). Слоговое письмо было в употреблении у многих семитских народов, в том числе и у финикинян.

Не вызывает сомнения, что начало современной информационной эпохи было положено открытием буквы, и наибольший интерес в этой связи вызывает сам механизм возникновения буквы. Протобуква возникла как рисунок, как своеобразный иероглиф, но не предмета или сценки из жизни, а артикуляции звука, артикуляционной фигуры, которая образуется из органов речи в момент произнесения звука.

Греки создали свой алфавит на основе финикийского письма, но значительно усовершенствовали его, введя особые знаки для гласных звуков. Греческое письмо легло в основу латинской азбуки, а в IX веке было создано славянское письмо путем использования букв греческого алфавита.

Качественный скачок в развитии системы письма произошел с появлением современной буквенной системы письма. Возникновение буквенного письма — это величайшая информационная революция в истории человечества. Именно она сделала возможным возникновение христианства и его распространение как мировой религии.

Считаю данную работу актуальной, так как письмо с точки зрения возникновения азбуки в рамках школьной программы почти не рассматривается или рассматривается очень бегло. Тем не менее, этот вопрос часто встречается на профильных олимпиадах. Кроме того, мне кажется, каждый носитель языка должен знать, как развивалась родная речь.

Цель данной работы:

Задачи:

проследить, как связано возникновение древнерусской азбуки с другими алфавитами;

изучить происхождение глаголицы и кириллицы;

выявить этапы становления письма;

определить значение письма для становления государства.

Глава 1. Древнерусская азбука.

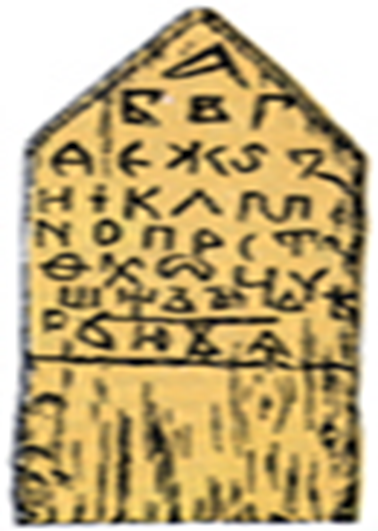

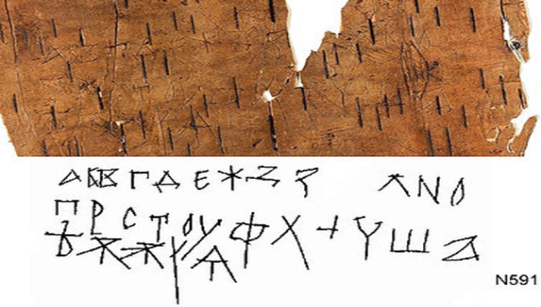

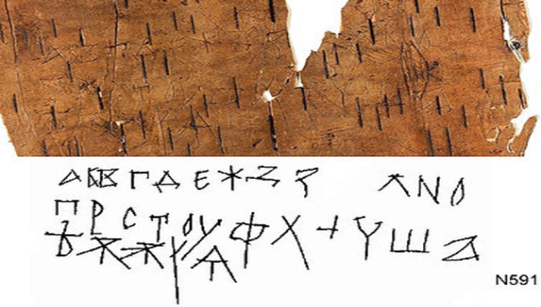

До нашего времени дошло очень мало древнерусских азбук. От XIII в. сохранилось четыре азбуки. Они содержатся в берестяных грамотах, написанных мальчиком по имени Онфим. Грамоты Онфима были найдены археологами при раскопках в Новгороде в 1956 г.

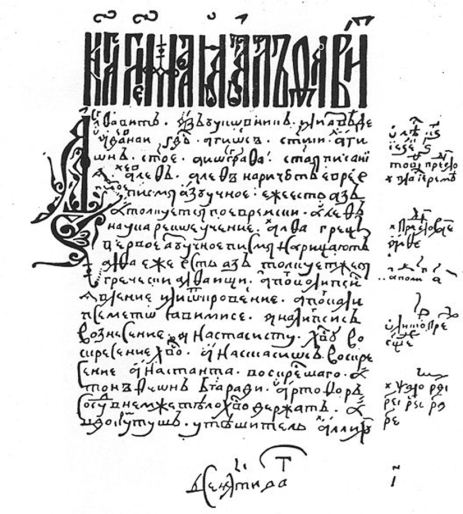

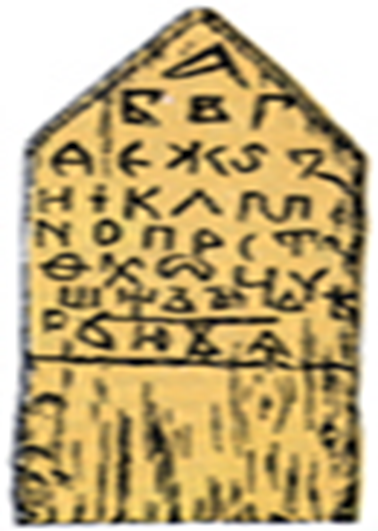

Азбука кириллицы: новгородская берестяная грамота № 591

(1025—1050 гг.) и её прорисовка

На Руси обучаться читать и писать стали гораздо раньше, чем появилась первая книга, предназначенная для этого.Азбука (по названию славянских букв аз, буки) имеет два взаимосвязанных значения:

1. Система расположения графических знаков – букв в порядке алфавита (по названию греческих букв альфа, бета [в другом произношении вита]) с их полным названием.

2. Начальное учебное пособие по обучению грамоте. Здесь название "азбука" указывает на сам прием обучения – заучивание букв в азбучном порядке.

Алфавит – совокупность букв, которыми пользуются при письме на том или другом языке. Первоначально под азбукой понимали алфавит, приспособленный для обучения грамоте. Древнейшие славянские азбуки в виде надписей, нацарапанных на стенах сооружений, относятся к IX в. Азбука, записанная глаголицей, на стене Круглой церкви в г. Преслав (Болгария), и кириллическая азбука XI в. на стене церкви Св. Софии в Киеве. Самая древняя русская учебная азбука относится к XI в. и записана на берестяной грамоте. К более позднему времени относятся находки кириллических азбук, выполненных на дощечках. К XVI в. на Руси появились рукописные учебные пособия (грамматики), в которых азбука уже была выделена в отдельный раздел. Эти азбуки предлагали несколько начертаний каждой буквы, давали их славянское название и греческий аналог, толкование слов, начинающихся на данную букву.

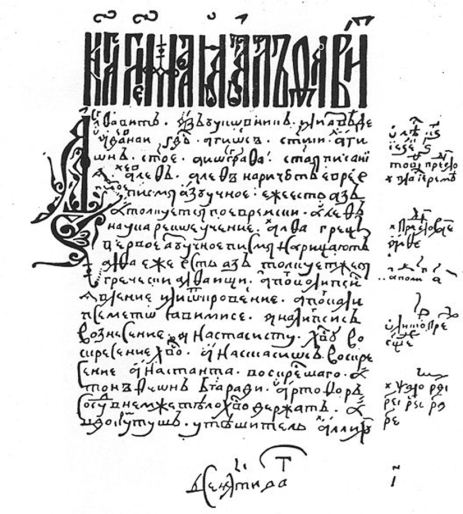

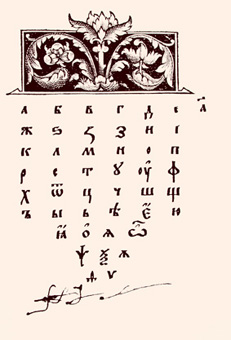

Азбуки 1574 Ивана Федорова.

Постепенно содержание рукописных азбук стало расширяться. Тому, кто уже умел читать, срочно требовался материал для чтения, чтобы на деле применить свои навыки, а заодно почерпнуть любопытные сведения из разных сторон жизни общества. Ведь в XVII в. практически все печатные издания Московского государства были посвящены только религиозной тематике. Для этого и создан был Московский печатный двор. Рукописные же книги не подвергались никакому контролю со стороны государства, и пользовались особой популярностью. Читатели с удовольствием для себя находили в них рассказы, басни и сказки, а также большое количество познавательной информации. Так, рукописная азбука 1643 г. времен царя Михаила Федоровича включала образцы деловых бумаг и частных писем, притчи светского содержания (об Аристотеле, о царе индийском). А в другую азбуку (1667 г.) авторы поместили не только обширную повесть об Александре Македонском, но и изречения, вопросы и ответы, советы, поговорки.

Нельзя не упомянуть о великолепных памятниках письменности русского средневековья азбуковниках.

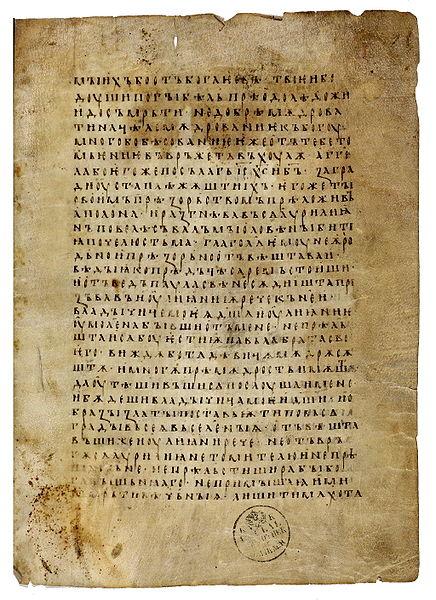

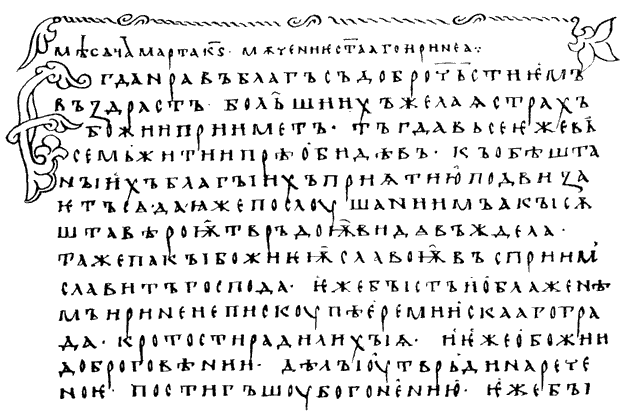

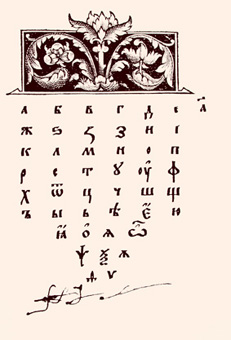

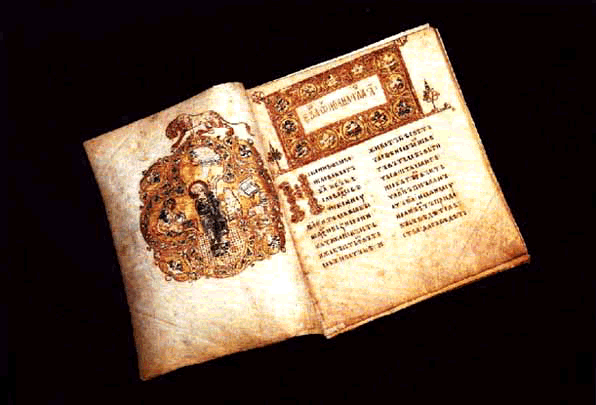

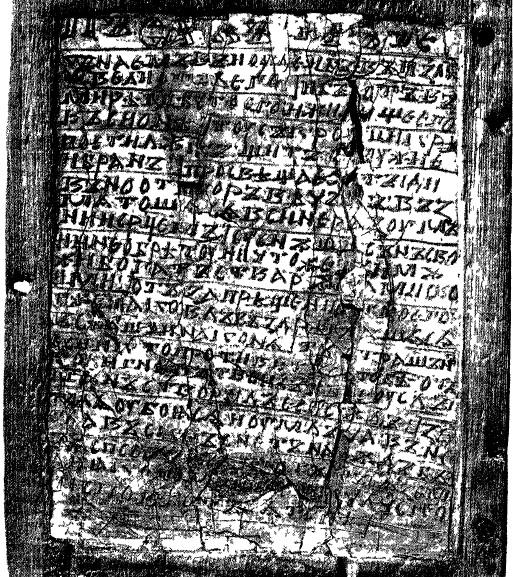

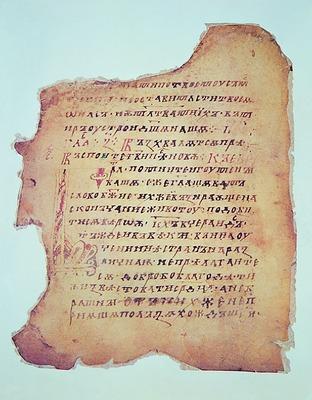

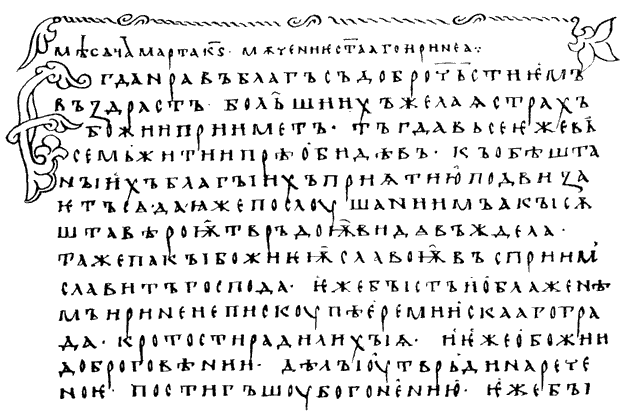

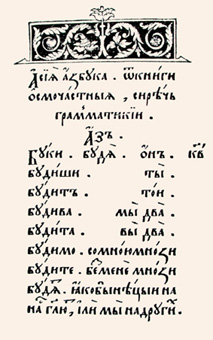

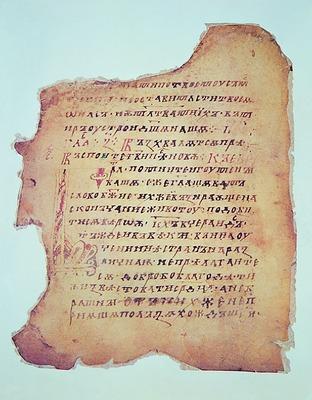

(Образец азбуковника-словаря). Рукопись XVII века.

(Образец азбуковника-словаря). Рукопись XVII века.

Азбуковники представляли собой анонимные рукописные сборники нравоучительного и энциклопедического характера. На Руси имели хождение с XIII в. Первый список толкуемых слов типа азбуковника составляет часть Новгородской Кормчей книги 1282 г. До XVI в. азбуковники представляли собой толковые словари "неудобопознаваемых речей" (непонятных слов), встречающихся в Священном Писании. Слова были расположены по алфавиту, указывалось их происхождение, перевод и разъяснение. К XVII в. распространились учебные азбуковники, как правило включающие азбуку со слогами и прописями, краткие сведения по русской, а иногда и греческой грамматике. Здесь можно было почерпнуть знания по всеобщей и русской истории, занимательные сведения по естествознанию (об экзотических животных и растениях, драгоценных камнях, явлениях природы), арифметике и многом другом. Известно более 200 списков азбуковников XIII-XVIII вв. Самую большую популярность такие издания имели преимущественно в купеческих и боярских семьях.

Теперь познакомимся с русскими печатными букварями. История их удивительна. Очевидно, что азбука древнее букваря. Букварем стали называть преимущественно печатные азбуки. Под азбукой же в составе букваря, по-видимому, понимали элементарное пособие объемом не свыше тетради ( 8 листов), которая включала только алфавит и слоги. Причем, к моменту появления первого печатного букваря форма его построения практически сложилась. Это было сочетание азбуки и материала для чтения. Сегодня ни одна библиотека не располагает сколько-нибудь полной коллекцией этих книг, рассеянных по разным странам мира. Использованные детьми буквари пачкались, приходили в негодность, а зачастую за ненадобностью выбрасывались. Чтобы они сохранились, нужны были особые обстоятельства. Так происходило, когда любознательные путешественники и дипломаты минуя детей, вывозили буквари в неславянские страны и хранили их как "восточную редкость". Только благодаря этому сохранились и дошли до нас бесценные сокровища – первые русские печатные буквари. Посмотрим, что же они из себя представляли.

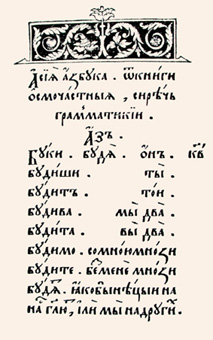

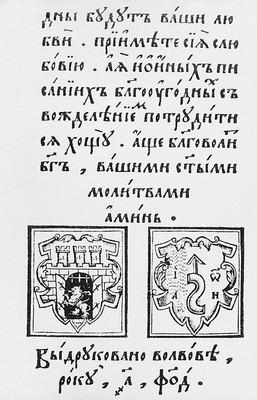

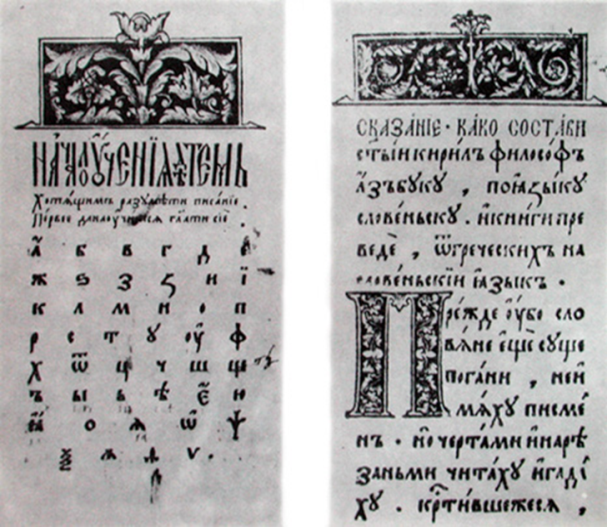

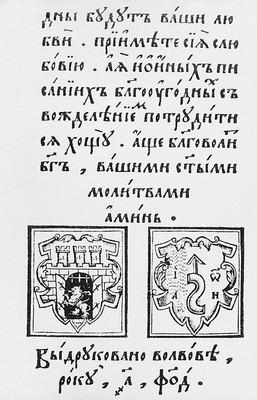

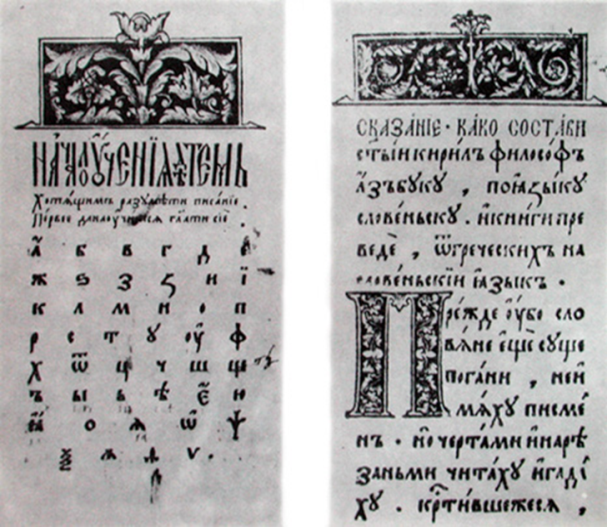

Самый первый букварь напечатан Иваном Федоровым, основателем книгопечатания на Руси, во Львове в 1574 г. Сегодня в мире существует единственный экземпляр этой книги, который на счастье прекрасно сохранился. Он принадлежит библиотеке Гарвардского университета США.

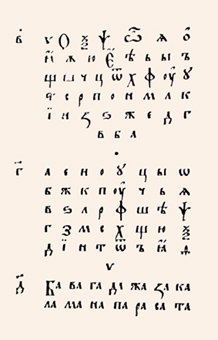

Страницы из первого печатного букваря Ивана Федорова 1574 года: заглавная, с алфавитом в разбивку 8-ю колонками и с образцами спряжения глаголов.

Книга не имеет никакого заглавия, поэтому ее называют еще и азбукой, и грамматикой. Составлена она из пяти 8-листных тетрадей, что соответствует 80 страницам. На каждой странице по 15 строк. Написан букварь на старославянском языке. Некоторые его страницы украшены характерными для изданий Ивана Федорова заставками в виде орнаментов из сплетающихся листьев, бутонов, цветов и шишек. Первую страницу занимают 45 строчных букв кириллицы. Причем алфавит приводится в прямом и обратом порядках, а также в разбивку 8-ю колонками. Такой прием повторения алфавита помогал лучшему запоминанию. В азбуке использован буквослагательный метод, унаследованный от греков и римлян, предполагающий заучивание наизусть слогов. Сначала шли двухбуквенные сочетания с каждой гласной по алфавиту (буки – аз = ба), затем те же слоги с добавлением третьей буквы (буки – рцы – аз = бра). Здесь аз, буки, рцы – буквы кириллического алфавита. Дальше идут три раздела, знакомящие учеников с элементами грамматики. В раздел "А сия Азбука от книги осмочастныя, сиречь грамматики" автор поместил образцы спряжения глаголов на каждую букву алфавита, начиная с "б". Здесь же приведены формы страдательного залога глагола бити.

Раздел "По прозодии а еще дващи лежащее се есть повелительная и сказа тельная" дает сведения об ударениях и "придыханиях" в словах. А раздел "По ортографии" содержит отдельные слова для чтения, записанные полностью или сокращенно (под знаком "титло" - надстрочным значком, означающим пропуск букв).

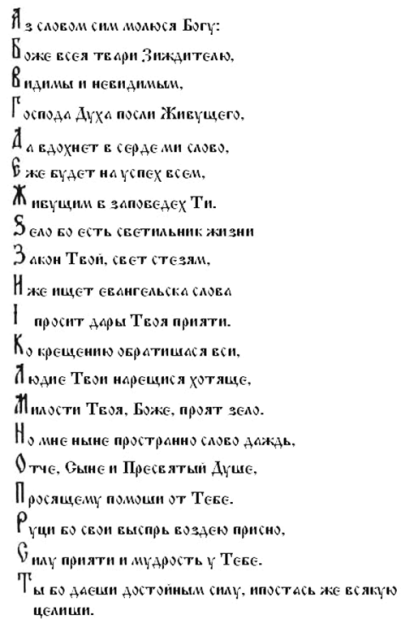

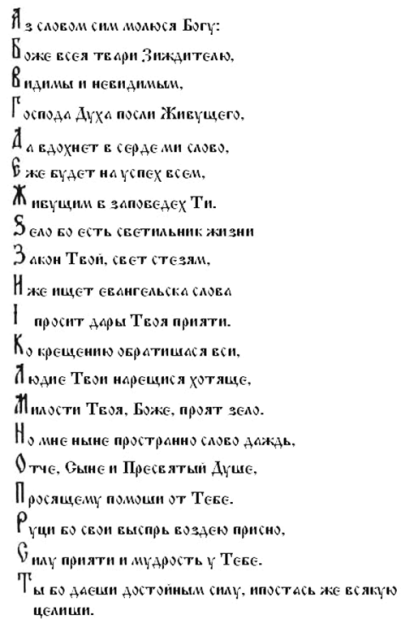

Азбука заканчивается акростихом. В азбучном акростихе (греч. "край строки"), или азбучной молитве каждая строка, передающая содержание одной из религиозных истин, начинается с определенной буквы.

Азбучная молитва

Вторая часть букваря целиком посвящена материалу для чтения. Это не только молитвы, но и отрывки из притч Соломона и посланий апостола Павла, которые как бы дают советы родителям, учителям и ученикам. На последней странице даны 2 гравюры: герб г. Львова и издательский знак первопечатника.

Скромная книжечка для начального обучения грамоте вышла далеко за рамки обычной азбуки, и явилась началом целой эпохи, которую изучает букваристики.

Второе издание букваря Ивана Федорова.

" Книжка по-греческия "Алфа Вита", а по русскии "Аз Буки", перваго ради научения детьскаго", выпущена в 1578 г. в г. Остроге.Она известна по двум сохранившимся экземплярам – в Королевской библиотеке Копенгагена и городской библиотеке г. Готы (Германия).

Книга богаче украшена. Помимо заставок и концовок здесь уже появились заголовки, выполненные вязью, а также буквицы – первые буквы абзаца высотой в одну или несколько строк, выполненные в виде орнамента. Повторяя построение первого издания, азбука кроме славянских текстов включает и греческие. В то же время нумерация параграфов и кириллические числа в конце страницы убраны. Но самое замечательное отличие этой азбуки в том, что в конце ее Иван Федоров впервые опубликовал великолепный памятник славянской литературы. Это "Сказание, какосостависвятый Кирилл философ азбуку по языку словенску, и книги переведе от греческих на словеньский язык", созданное в IX в. Черноризцем Храбром.

Вся жизнь Ивана Федорова была посвящена по его словам тому, чтобы "по свету рассеивать и всем раздавать духовную пищу". Острожская азбука еще раз подтверждает это – где бы Москвитин ни основывал типографию, везде издавал книги для обучения чтению и письму.

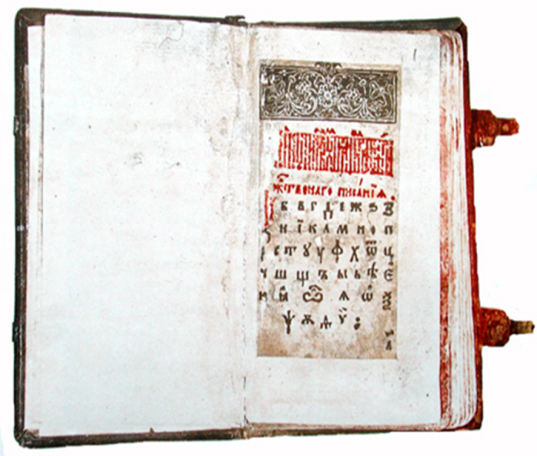

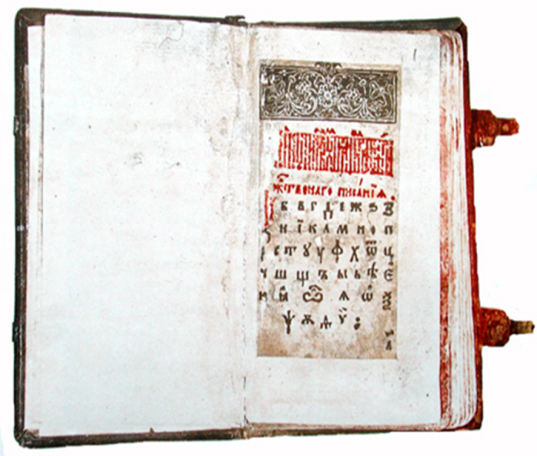

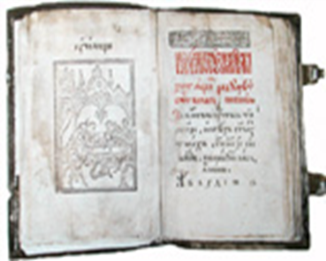

Первое московское пособие для обучения грамоте – Букварь Василия Бурцова. Выпущен Московским печатным двором 20 августа 1634 года.

Василий Федорович Бурцов-Протопопов – известный русский издатель XVII в. – работал на Московском печатном дворе на особых условиях. В 1633 -1642 гг. он ведал всей технической частью двора и имел свою "печатную избу". Среди более 17-ти изданий книг его букварь отличается особым изяществом и простотой. По традиции книга небольшого размера. В отличие от Ивана Федорова Бурцов использовал красный цвет, выделяющий буквы, слоги и названия разделов букваря. Особое внимание уделено шрифтам и графическому оформлению, построение каждой страницы четкое, продуманное. Составлен букварь по образцу федоровских азбук. Есть и алфавит в прямом и обратном порядках, а также в разбивку; есть и двух- и трехбуквенные слоги, числа и знаки препинания. Есть разделы по грамматике с формами спряжения глаголов, и по орфографии с примерами склонения имен существительных и прилагательных, и даже сказание Черноризца Храбра. В материал для чтения также включены молитвы, притчи, наставления. И все же это не простая перепечатка. Это творчески переработанное пособие с усовершенствованиями, уточнениями содержания и особой любовью к его внешнему виду. Букварь В. Бурцова имел большую популярность в России того времени.

Второе издание букваря Василия Бурцова. Московский печатный двор, 1637 г. Совсем маленькая, "карманная" книжечка, напоминающая кошелек. Хотя принцип построения пока оставлен без изменений, это первая русская иллюстрированная азбука, причем сюжет иллюстрации вполне светский. Сразу после обращения к учащимся издатель на отдельной странице поместил гравированный на дереве фронтиспис, живо изображающий сцену в классной комнате училища – учитель наказывает розгами провинившегося ученика. Наставление понятно без слов. Гравюра выполнена очень тщательно и гармонично вписывается в общий стиль оформления книги с ее заставками и шрифтами. В предисловии азбуки помещены вирши, обращенные к ученикам, повествующие о целях и методах учения. В стихах изложены наставления и рассказ о том, каким сокровищем является знание грамоты. Это самое ранее поэтическое произведение русского автора, напечатанное в Москве. В таком виде букварь неоднократно переиздавался. Издания букварей В. Бурцова можно назвать началом чудесного превращения учебника в светскую книгу.

Глава 2. История возникновения славянской азбуки.

История происхождения славянской письменности считается одной из центральных проблем славистики. Но, несмотря на значительные усилия и длительный период ее изучения, эта проблема далека от окончательного разрешения.

Русская переделка греческого alfabetos, составленного из названий двух первых букв греческого алфавита – альфа и бета – в славянском варианте аз и буки. Принято считать, что названия славянским буквам придумал создатель славянской азбуки Кирилл в IX веке. Ему хотелось, чтобы само название буквы было не бессмысленным комплексом звуков, а обладало значением. Первую букву он назвал аzъ – по-древнеболгарски «я», вторую – просто «буква» (именно так выглядело это слово в древности – боукы), третью – веде (от древнего славянского глагола ведети – «знать»). Если перевести на современный русский язык название первых трёх букв этой азбуки, получится «Я букву узнал».

Алфавит гораздо старше азбуки. В IX веке азбуки не было, и славяне не имели собственных букв. И поэтому не было и письменности. Славяне не могли написать на своем языке ни книг, ни даже писем друг другу.

Передавая речь на письме, пользуют буквы, каждая из которых имеет определенное значение. Совокупность букв, расположенных в установленном порядке, называется алфавитом или азбукой.

Слово алфавит происходит от названия двух первых букв греческого алфавита: α— альфа; β— бета (по новогречески — вита).

Слово азбука происходит от названия двух первых букв древнего славянского алфавита — кириллицы: А — азъ; Б — буки.

Алфавит — это система букв, передающих звуки или фонемы языка. Почти все известные алфавитные системы письма имеют общее происхождение: они восходят к семитскому письму Финикии, Сирии, Палестины II тысячелетия до нашей эры.

В IX в. моравийский князь Ростислав отправил посольство к византийскому императору Михаилу III с просьбой прислать в Моравию учителей (проповедников христианства по византийскому обряду), которые бы обучали жителей Моравии христианству на родном языке. Моравийскую миссию поручили Константину (монашеское имя — Кирилл) и его брату Мефодию. Таким образом, 863 год в истории славянской культуры отмечен как год создания славянской азбуки, ознаменовавшей начало славянского просвещения.

Книги, которые переводили с греческого и писали на славянском языке Кирилл и Мефодий, содержали образцы целого ряда литературных жанров. Библейские тексты включали исторический и биографический жанры, монологи и диалоги, а также образцы самой изысканной поэзии. Выходившие из-под пера первоучителей богослужебные славянские тексты большей частью предназначались для произнесения нараспев или даже для хорового исполнения и служили тем самым развитию музыкальной культуры славян.

История создания славянской письменности имеет одну весьма интересную загадку. В IX веке у славян появились практически одновременно две системы письма: одна получила название глаголицы, а другая - кириллицы. Какая из азбук - кириллическая или глаголическая - была изобретена Константином Философом? Многие ученые склонны считать, что первой славянской азбукой была глаголица. Другие считают, что святой Кирилл изобрел кириллицу. Может быть, первоучителями славян были созданы обе эти системы письма, но в дальнейшем наибольшее распространение получила кириллица, которая стала основой современной русской азбуки.

Глава 3. Буквы алфавита

3.1. Происхождение глаголицы.

Некоторые ученые полагали, что глаголица развилась у славян естественным путем задолго до миссии Константина и Мефодия. Другие считают, что Кирилл и Мефодий создали именно глаголицу. Скорее всего, так же как и кириллица, глаголица представляла собой миссионерскую азбуку, искусственно созданную в результате индивидуального творчества ее составителей.Наконец ученые вынуждены были признаться, что глаголица не похожа ни на какое другое письмо и скорее всего целиком изобретена солунскими братьями Кириллом и Мефодием, как, впрочем, свидетельствует древний славянский список русской редакции "Похвала святым Кириллу и Мефодию": Произвели свое дело, полагаясь не на чужую основу, а сызнова буквы изобрели".

Если взять глаголицу, то становится заметным ее коренное отличие от греческой азбуки: многие буквы в глаголице обрисованы из положения анфас, что приводит к схожести гласных и согласных букв и в целом является большим недостатком данной графической системы. В определенную историческую эпоху происходит поворот точки зрения, и привлекается взгляд и проекция в профиль при схематическом изображении артикуляции в виде буквы.

О большей древности глаголицы говорит следующее:

1. Глаголица беднее по количеству букв, и, следовательно, кириллица является более совершенной азбукой.

2. Древнейшие в языковом отношении памятники написаны глаголицей (Киевские листки, Зографское и Мариинское евангелия).

3. Имеется много рукописей, написанных кириллицей на пергаменте со смытой глаголицей, но нет рукописей, написанных глаголицей по смытой кириллице.

Все это дало основание считать, что более древней азбукой, созданной Константином, была глаголица.

Есть и другие факты, свидетельствующие о большей древности глаголицы. И так, в современной славистике уже никто не сомневается в том, что ученые мужи Константин Философ (после принятия монашества Кирилл) и его брат Мефодий "переложили" звуки славянского языка на пергамент с помощью той азбуки, которую сегодня принято называть глаголицей.

В 907 году был заключен первый договор с Византией, о чем свидетельствует договорная грамота, не дошедшая до нас, но сохранившаяся в "Повести временных лет" в пересказе. За первым договором последовали и другие. Понятно, что договорная грамота была составлена на греческом языке, с одной стороны, и на древнерусском языке, с другой стороны. Вполне понятно, что для этого использовалась русская азбука, которой в этот период могла быть только глаголица.

Цифровая система глаголицы последовательна: первая буква = 1, вторая буква = 2 и т. д., что свидетельствует о том, что она была исходной системой счета. Что же касается кириллицы, то в ней все смешалось и порядок следования букв не соответствует натуральному ряду чисел, есть буквы, которые употребляются только как цифры.

Башчанская (Бошканская) плита — один из древнейших известных памятников глаголицы, XI в.

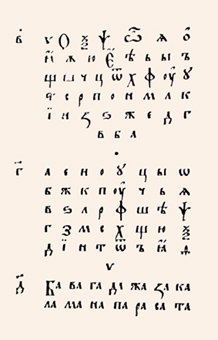

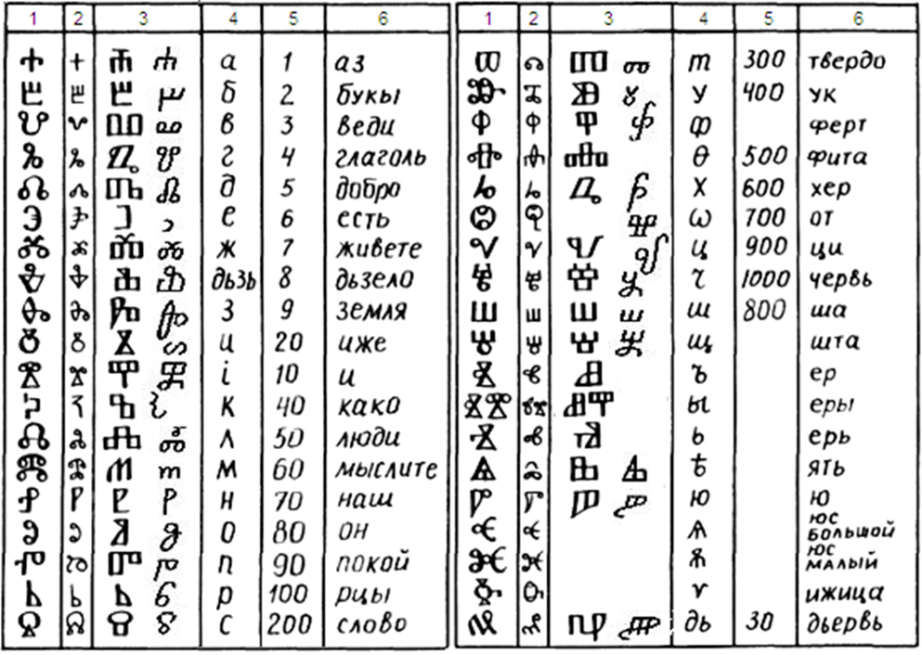

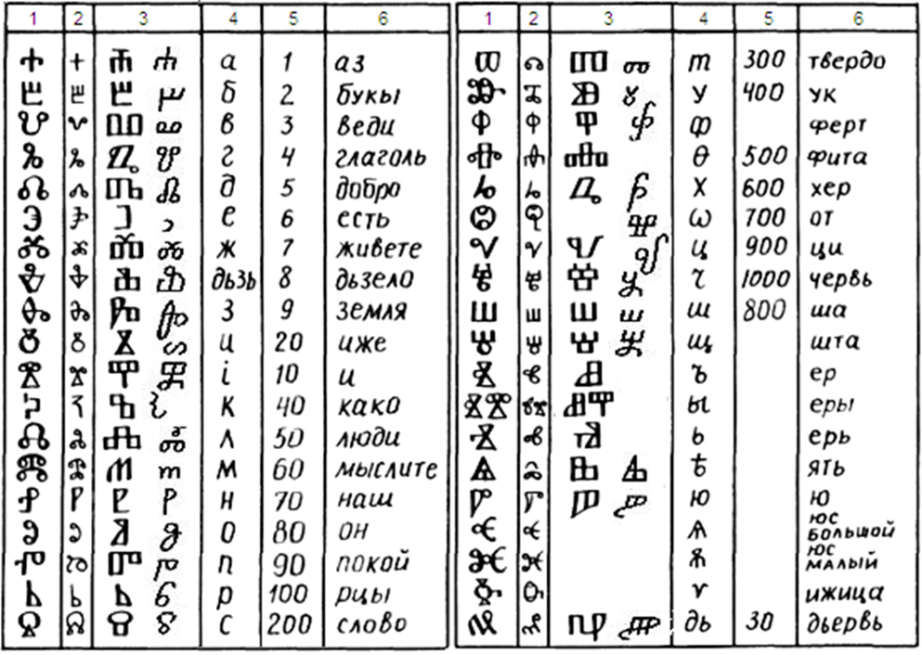

Буквы круглой глаголицы

Буквы круглой глаголицы.

1 – округлая (болгарская) глаголица;

2 – округлая скоропись;

3 – угловатая (хорватская) глаголица и скоропись;

4 – транскрипция;

5 – цифровые значения букв;

6 – графонимы (названия букв)

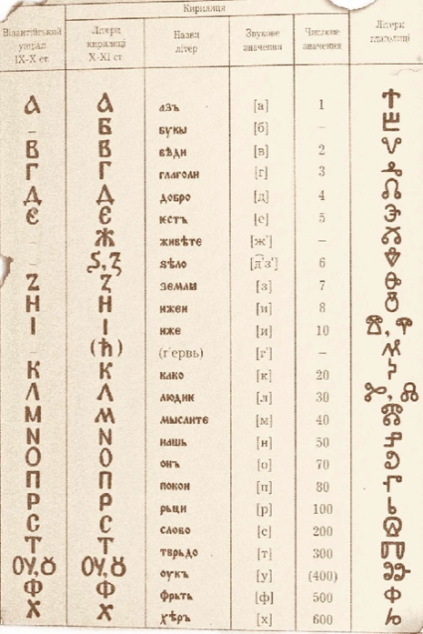

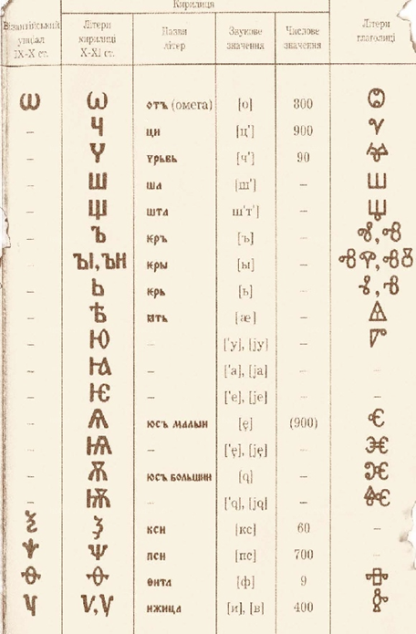

3.2. Происхождение кириллицы.

Кириллица — термин, имеющий несколько значений:

1) Старославянская азбука: то же, что кирилли́ческий (или кири́лловский) алфави́т: одна из двух древних азбук для старославянского языка;

2) Кириллические алфавиты: система письменности и алфавит для какого-либо иного языка, основанная на этой старославянской кириллице;

3) Полууставный шрифт: шрифт которым традиционно печатаются церковные книги (в этом значении кириллица противопоставляется гражданскому или петровскому шрифту).

На основе кириллицы построены алфавиты следующих славянских языков:

• русского языка (русский алфавит);

• украинского языка (украинский алфавит);

• белорусского языка (белорусский алфавит);

• русинского языка (русинский алфавит);

• болгарского языка (болгарский алфавит);

• сербского языка (вуковица, гаевица);

• македонского языка (македонский алфавит);

• черногорского языка (черногорский алфавит).

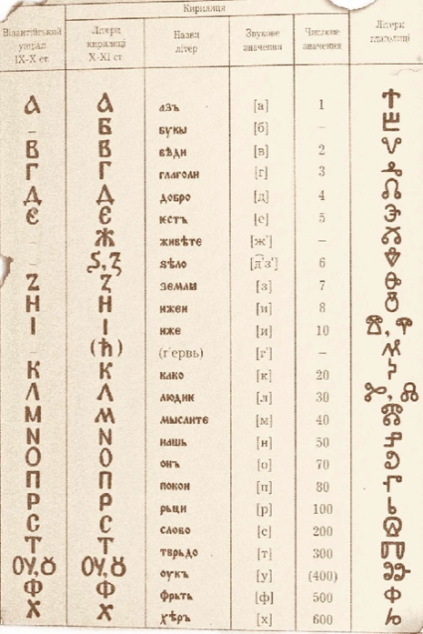

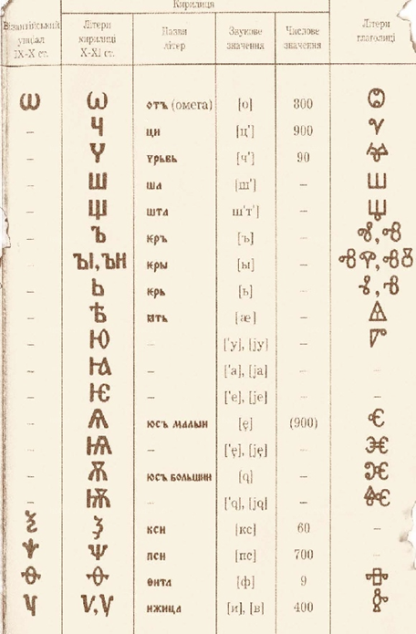

В кириллическом алфавите было 43 буквы. Основой для 26 кириллических букв послужил греческий алфавит.

Реформы алфавита

Развитие русской нации в начале XVIII в., возникшие потребности в печатании гражданских книг вызвали необходимость упрощения начертаний букв кирилловской азбуки.

В 1708 г. был создан русский гражданский шрифт, причем в изготовлении эскизов букв принимал активное участие сам Петр I. В 1710 г. был утвержден образец нового шрифта азбуки. Это была первая реформа русской графики. Суть Петровской реформы заключалась в упрощении состава русского алфавита за счет исключения из него таких устаревших и ненужных букв, как "пси", "кси", "омега", "ижица", "земля", "иже", "юс малый". Однако впоследствии, вероятно под влиянием духовенства, часть этих букв была восстановлена в употреблении. Была введена буква Э ("Э" оборотное), для того чтобы отличать ее от йотованной буквы Е, а также буква Я вместо юса малого йотованного.

В гражданском шрифте впервые устанавливаются прописные (большие) и строчные (малые) буквы.

Буква Й (и краткое) была введена Академией наук в 1735 г. Букву Ё впервые применил Н. М. Карамзин в 1797 г. для обозначения звука [о] под ударением после мягких согласных, например: нёбо, тёмный.

В XVIII в. в литературном языке звук, обозначавшийся буквой Ъ (ять), совпал со звуком [э]. Буша Ъ, таким образом, практически оказалась ненужной, но по традиции она еще длительное время удерживалась в русской азбуке, вплоть до 1917—1918 гг.

Реформой орфографии 1917—1918 гг. были исключены две буквы, дублировавшие друг друга: "ять", "фита", "и десятеричное". Буква Ъ (ер) была сохранена только как разделительный знак, Ь (ерь) — как разделительной знак и для обозначения мягкости предшествующего согласного. В отношении Ё в декрете имеется пункт о желательности, но необязательности употребления этой буквы. Реформа 1917— 1918 гг. упростила русское письмо и тем самым облегчила обучение грамоте.

В 1956 были введены новые правила орфографии, которыми мы пользуемся и до сих пор.

3.3.СОСТАВ современного РУССКОГО АЛФАВИТА

В русском алфавите 33 буквы, из которых 10 обозначают гласные звуки, 21 — согласные и 2 буквы не обозначают особых звуков, но служат для передачи определенных звуковых особенностей. Русский алфавит, изображенный в таблице 1, имеет прописные (большие) и строчные (малые) буквы, буквы печатные и рукописные.

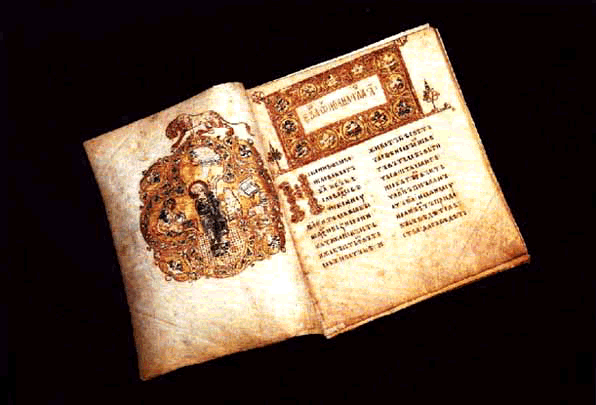

Глава 4. Памятники славянской письменности написаны кириллицей

Я хочу описать 8 памятников славянской письменности, которые написаны кириллицей, а именно:

Остромирово евангелие

• Надпись Самуила;

• Новгородский кодекс;

• Енинский апостол;

• Зографские листки;

• Листки Ундольского;

• Саввина книга;

• Супрасльская рукопись (Супрасльская минея; CodexSuprasliensis);

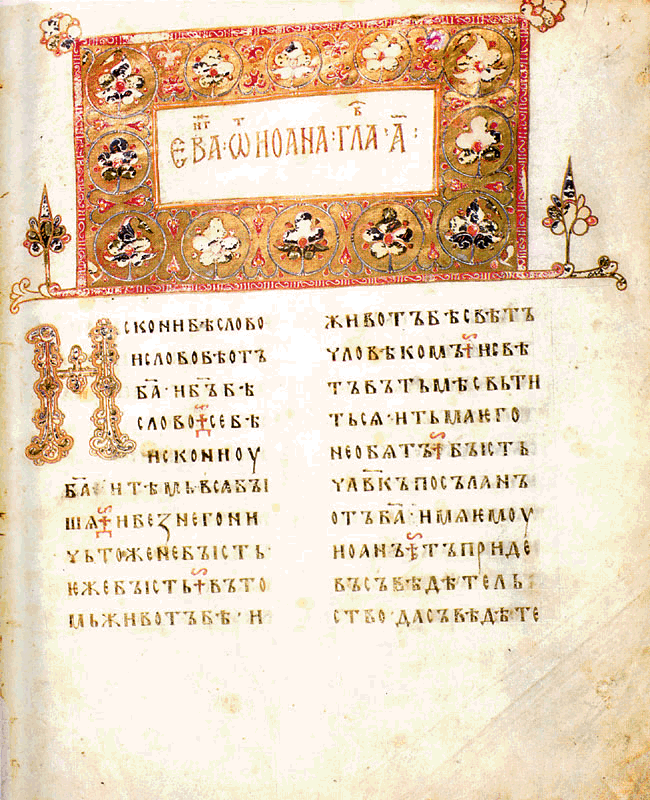

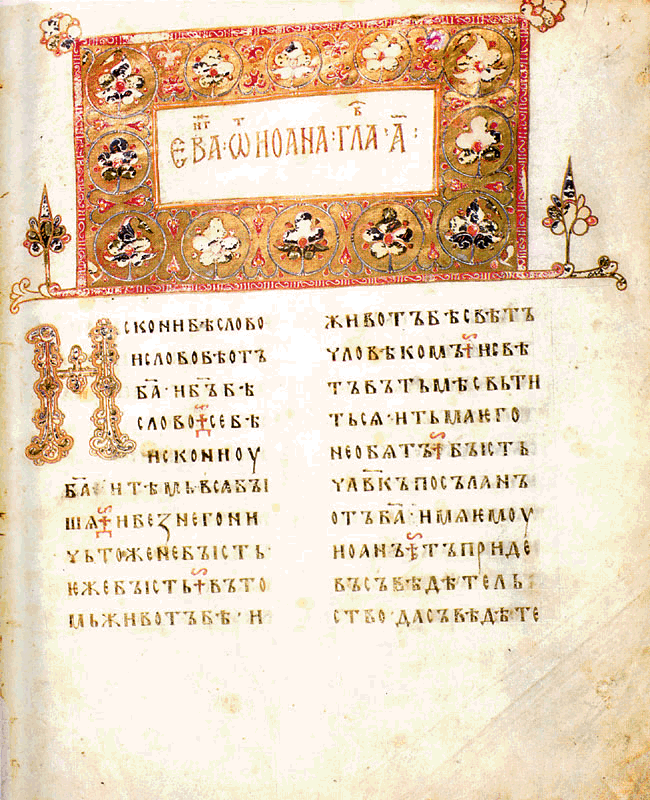

Древнейшая книга на Руси, написанная кириллицей считалась, — Остромирово Евангелие — 1057 года. Это Евангелие хранится в Санкт-Петербурге, в библиотеке Российской Академии наук. Остромирово Остромирово евангелие 1056-1057

.

Остромирово евангелие было написано по заказу новгородского посадника Остромира, который был приближенным киевского князя Изяслава, сына Ярослава Мудрого. Писец - диакон Григорий - в пространной приписке на последнем листе книги сообщает, что трудился над ней с 21 октября 1056 года по 12 мая 1057 года. Запись на первом листе - "Евангелие софейскоеапракос" - говорит о том, что рукопись была вкладом Остромира в Новгородский Софийский собор. Остромирово евангелие упоминается в описи имущества одной из церквей Московского Кремля, составленной в 1701 году. В 1720 году по указу Петра I собирались сведения о древних грамотах и рукописных книгах, сохранившихся в церквях и монастырях. И в этом же году Остромирово евангелие было отослано из Москвы в Санкт-Петербург. Затем след памятника теряется на 85 лет, и только в 1805 году его обнаруживают среди вещей императрицы Екатерины II. Найденную рукопись император Александр I распорядился передать в рукописное отделение Публичной библиотеки, где она хранится по сей день.

Передача Остромирова евангелия в Императорскую Публичную библиотеку положила начало его всестороннему изучению как с палеографической и лингвистической точек зрения, так и в качестве исторического источника

Художественный облик Остромирова евангелия определяется не только украшениями. Любая раскрытая страница текста представляет собой прекрасное произведение рукописного искусства, характеризуется гармоничностью, тонким вкусом и высоким мастерством исполнения. Все это позволяет предположить, что диакон Григорий был не только замечательным каллиграфом, но и одаренным художником. Он с помощью мастеров-единомышленников создал подлинный шедевр - выдающийся памятник древнеславянской письменности и искусства книги Древней Руси.

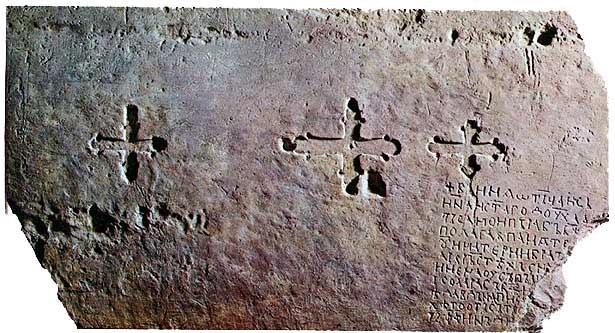

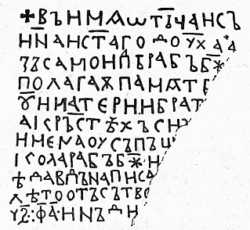

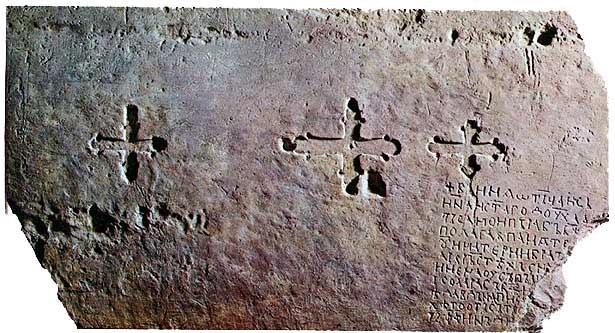

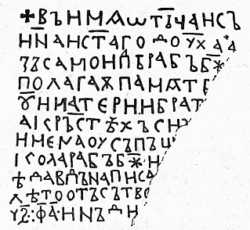

Надпись Самуила

Надгробная надпись болгарского царя Самуила, сделанная на могиле его родственников, — древнейший из кириллических памятников с точно установленными датами. Надпись имеет дату — 993 г. Плита была найдена в 90-х годах XIX в. в Македонии. Надпись состоит из 11 строк. На основании начертания отдельных букв можно судить о древности недатированного памятника.

Текст надписи таков: въимѧѡтьца и съина и с҃тагодѹхаазъсамоип(л)ь рабъб҃жиполагаѫпамѧтьѡтьцѹ и матєри и братѹ на кръстѣхъсихъ· имєнаѹсъпъшихъниколарабъб҃жи ... ѣ давдънаписа ... вълѣтоотъсътворєниямирѹ ѕ҃· фа҃· инъдикта ѕ҃

Перевод: Во имя бога, сына и святого духа, Я Самуил, раб божий почитаю память отцу, мать и брату на этом кресте. Имена покоящихся здесь: Никола раб божий, Рипсимия и Давид. Написал в году 6551 от сотворения мира (991/993 год).

Текст надписи Фото надписи

Так как данная надпись является древнейшим кириллическим памятником, то она имеет большое палеографическое значение. На основании начертания отдельных букв можно судить о сравнительной древности недатированных памятников.

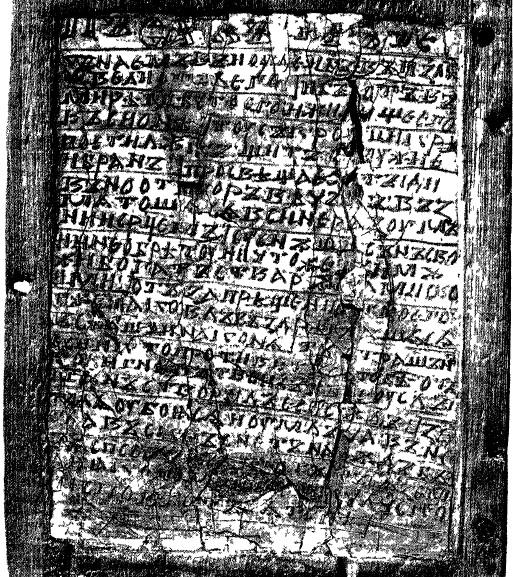

Новгородский кодекс

Новгоро́дский ко́декс (также «Новгородская псалтырь», по наиболее надёжному читаемому тексту) — обнаруженная в 2000 г. древнейшая книга Руси: деревянная (липовая) книжка с четырьмя восковыми страницами, по которым бывший владелец в течение двух-трёх десятилетий написал десятки, а может быть, сотни текстов, каждый раз затирая предыдущий текст.

По стратиграфическим, радиоуглеродным и внутритекстовым данным восковой кодекс использовался в первой четверти XI века и, возможно, начиная с последних лет X века, так что он на несколько десятилетий старше Остромирова евангелия, считавшегося самой древней на Руси книгой с точно установленной датой написания 1056—1057 гг.

На самом воске кодекса остались псалмы 75 и 76 (а также маленькая часть псалма 67); это так называемый «основной текст» Новгородского кодекса, по которому памятник часто называется Новгородской псалтырью.

Помимо основного текста удалось восстановить часть предыдущих («скрытых») текстов по отпечаткам и царапинам стилуса на деревянных дощечках, находящихся под воском. В числе обнаруженных до сих пор «скрытых» текстов находятся:

множество псалмов, написанных по много раз

начало Апокалипсиса Иоанна Богослова

начало перевода трактата «О девстве» Иоанна Златоуста (славянский перевод этого текста ещё не был известен)

множество написаний азбуки, в двух вариантах: кратком (а б в г д е ж ѕ з и ї к л м н о п р с т ѹ ф х ц ч ш щ ѿ) и полном (а б в г д е ж ѕ з и ї к л м н о п р с т ѹ ф х ц ч ш щ ѿ ъ ѣ ѫ ѭ ю ia ѧ ѿ), а также с перечислением названий букв (азъ бѹкы вѣдѣ глаголи…)

(И другие «скрытые» надписи).

Новгородская псалтырь — самый ранний памятник русской версии церковнославянского языка и самая древняя из дошедших до нас книг древней Руси. Более ранними славянскими датированными документами являются лишь некоторые древнеболгарские надписи Х столетия, однако те надписи нельзя отнести к категории «книги».

Енинский апостол

Енинский апостол — староболгарскаякириллическая рукопись, фрагмент апостола-апракоса. Датируется XI веком. Состоит из 39 плохо сохранившихся листов пергамена, найденных в декабре 1960 года в древнем болгарском селе Енина, во время реставрации местной старой церкви св. Параскевы. Хранится в Народной библиотеке им. свв. Кирилла и Мефодия в Софии. Первоначально рукопись имела, вероятно, около 220 листов формата около 19,5 x 15,5 см, текстовое поле около 13,5 x 10,5 см. Вероятно, это был список с глаголического оригинала: в тексте иногда проскальзывают глаголические буквы. Рукопись первоначально была отдана в Казанлыкский городской музей, позже для реставрации, исследования и вечного хранения передана в Народную библиотеку в Софии.

Вывод: Вероятно, Енинский апостол это был список с глаголического оригинала: в тексте иногда проскальзывают глаголические буквы. Но по сути является памятником кириллическим.

Зографские листки

Зографские листки — два листка пергамена со старославянскимкириллическим текстом (отрывок перевода монашеских правил Василия Великого), датируемые XI веком. Были найдены П. А. Лавровым в 1906 году в Зографском монастыре на Афоне.

Это были плохо сохранившиеся и выцветшие листки, найденные в одном из шкафов монастырской библиотеки, но не внесённые в её каталоги.

Также является памятником старославянской письменности.

Листки Ундольского

Листки Ундольского — памятник старославянского языка, два пергаментных листка, написанные кириллицей и содержащие отрывок евангелия-апракоса. Датируются XI веком. Названы по имени первого их владельца — В. М. Ундольского; после его смерти поступили в Румянцевский музей — ныне Российская государственная библиотека в Москве, хранятся в «фонде Ундольского» под шифром № 961.

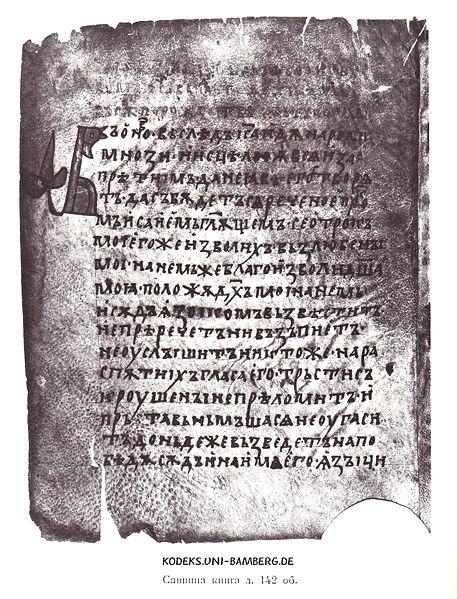

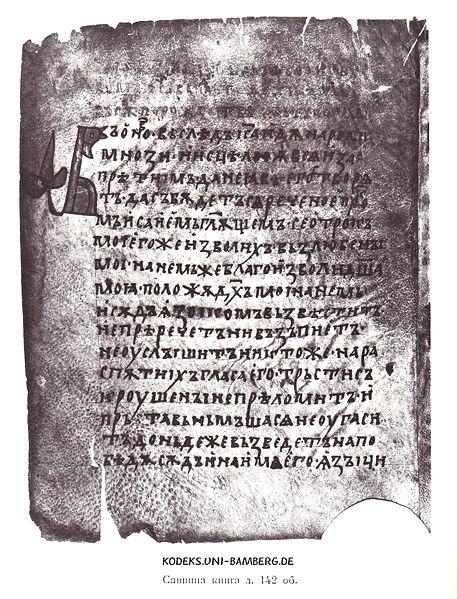

Саввина книга

Саввина книга — кириллическаястарославянскаяорнаментированная рукопись, неполный текст краткого евангелия-апракоса. Содержит 166 листов пергамена формата 17x13 — 17x14 см разного времени; наиболее ценны древнейшие листы 25—153 и 166 (датируются XI веком). Название рукописи дано по имени писца — попа Саввы, дважды упомянутого в приписках к тексту .

Предположительно является списком с глаголического оригинала. Древнейшая часть — из северо-восточной Болгарии, остальные листы русского (предположительно киевского) происхождения. Была собственностью Середкинского монастыря под Псковом, позже попала в библиотеку московской синодальной типографии. Рукопись несколько раз реставрировалась; реставрация середины XX века была скорее вредной, после проведённой тогда чистки пергамена практически исчез киноварный текст, а при переплёте были перепутаны листы.

Р укопись была открыта и впервые издана (в отрывках) И. И. Срезневским (1868).

укопись была открыта и впервые издана (в отрывках) И. И. Срезневским (1868).

Предположительно является списком с глаголического оригинала. Евангелие балканского происхождения, одна из древнейших в мире книг, написанных кириллицей. Написана уставом.

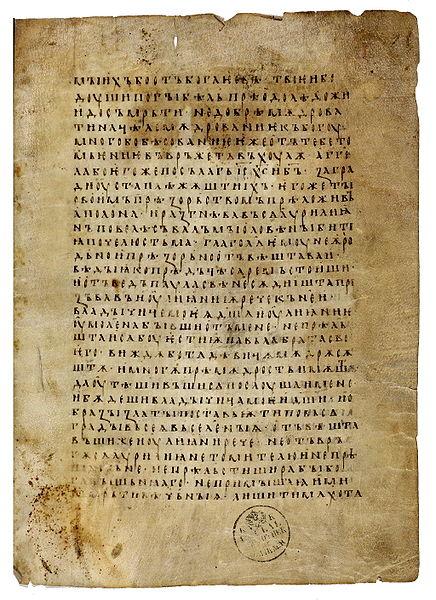

Супрасльская рукопись

Супрасльская рукопись (Супрасльский сборник или Супрасльская минея, — кириллическаястарославянская рукопись, неполный сборник житий святых и проповедей разного происхождения на март месяц (мартовская минея). Крупнейший по объёму памятник старославянского языка: 285 пергаменных листов большого формата. Написана, вероятно, в северо-восточной Болгарии, одним почерком. Датируется серединой XI века.

Открыта М. К. Бобровским (будущим протоиереем) в 1823 году в библиотеке Супрасльского монастыря возле Белостока (ныне это территория Польши); описания опубликованы в 1825 и 1831 гг. Впоследствии рукопись была разделена на три части: 151 лист хранится в Народной библиотеке в Варшаве в собрании Замойских; 118 листов — в университетской библиотеке Любляны; 2); наконец, 16 листов — в Российской национальной библиотеке.

Памятник отражает изменение сильного редуцированногоь в е, но нет перехода сильного ъ в о. Кроме старославянского начального сочетания ра (из *or), в памятнике представлено и сочетание ро, что, очевидно, указывает на западнославянскую языковую особенность: рабъ и робъ, развѣ и розвѣ, равьнъ и ровьнъ.

Вывод: Значение состоит в том, что в ней в наиболее полном и близком к первоначальному виду отразился текст самого раннего дошедшего до нас белорусско-литовского летописного свода 15 в., который лег в основу последующих белорусско-литовских сводов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Качественный скачок в развитии системы письма произошел с появлением современной буквенной системы письма. Возникновение буквенного письма — это величайшая информационная революция в истории человечества. Именно она сделала возможным возникновение христианства и его распространение как мировой религии.

Возникновение письменности на Руси связано с официальным принятием христианства в 988 г., когда принятие христианства славянскими народами потребовало создание церковных текстов на их родном языке. В конце X в. становится языком церкви в Киевской Руси.

Письменность является универсальным носителем информации, то любая деятельность в области религии, культуры и политики оставит в ней свой след, воспринимаемый не только в форме источника, повествующего об этих фактах, но и в виде структурных изменений в самой письменности. Восстановив эти многочисленные взаимосвязи, можно выявить причины, способствовавшие возникновению самой совершенной системы письма, когда-либо существовавшей в истории человечества. Так на определенном этапе возникла ситуация неустойчивого равновесия, которая рано или поздно должна была завершиться принятием одной из письменностей.

Письмом, построенном на кирилловской основе, пользуются сейчас народы, говорящие более чем на 60 языках и составляющие 10% населения мира.

Список используемой литературы:

1.Титаренко К. И. Проблема "русских письмен" и ее место в славистике. М., 1988.

2. Истрин В.А. Истоки русской письменности. М., 1988.

3.Гельб И.Э. Изучение систем письменности у древних славян. М., 2003.

4.Панов Е.Н. Знаки. Символы. Языки. - М., 2000.

5. Хорошилов С.А. История русского языка М., 2005.

6.Елкина Н.М. Старославянский язык. М., 1963.

7Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. М., 1963.

8. Кривчик В.Ф., Можейко Н.С. Старославянский язык. Минск: Изд-во

"Вышейшая школа", 1970.

9. Тихонова Р.И. Старославянский язык. М., 1995.

10.Хабургаев Г.А. Старославянский язык. М.: Просвещение, 1974.

11.Кушелев-Безбоодко Памятники старинной русской литературы: С.Петербург1862.

(Образец азбуковника-словаря). Рукопись XVII века.

(Образец азбуковника-словаря). Рукопись XVII века.

укопись была открыта и впервые издана (в отрывках) И. И. Срезневским (1868).

укопись была открыта и впервые издана (в отрывках) И. И. Срезневским (1868).