Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Историко-литературный, лингвистический комментарий к 1 главе поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души»

Городничева Людмила Михайловна,

учитель русского языка и литературы

Смоленск

2021

Взаимопонимание между людьми напрямую зависит от их способности понимать тексты. Более того, от этого зависит и судьба человека, ведь современный мир – это мир текстов. «Живя среди текстов, мы просто вынуждены постоянно их анализировать». Анализ текста может потребовать привлечения самых разных наук – от психологии, этнографии, истории, мифологии, библиологии до теории информации и теории чисел.

Чтобы вполне оценить произведение художественной литературы как явление искусства слова, чтобы «приблизиться к нему”, надо обратиться к его языковому анализу, понять, как употребляются в нём лексические, грамматические средства языка.

Именно для этого служат различного рода комментарии к текстам: лингвистический, историко-литературный, исторический, бытовой.

Особенности комментария как жанра сформулированы в книге С.А.Рейслера «Палеография и текстология нового времени»: «Независимо от того, для какой читательской категории комментарий предназначен, он не представляет собой чего-то автономного от текста, а подчинен ему – он должен помочь читателю понять текст». Комментарий, как и всякий научный текст, помогает размышлениям читателя, но не может заменить их. Без читательского интереса к произведению, любви к литературе и культуры восприятия художественного текста, без определенного уровня знаний и эстетической интуиции, без культуры мысли и эмоций читателя комментарий мертв.

Другая особенность комментария, также подчеркнутая С.А.Рейслером, - обязательная направленность комментария: «Тип комментария определяется прежде всего читательскими потребностями». Никакой комментарий не может и не должен объяснять все. Цель пояснений, которые может сделать по поводу художественного произведения учитель, - объяснить ученику его смысл и значение, сделать более понятным. Комментарий может иметь двоякий характер: текстовой и концепционный. Текстуальный комментарий учащимся необходим, так как простое проникновение в текст на уровне здравого смысла и знания русского языка не поможет понять произведение полностью. Для того, чтобы постигнуть рассказ, повесть, роман или поэтический текст необходимы расшифровки каких бы то ни было намеков автора, скрытых цитат и реминисценций, знакомство с реалиями быта, особенностями стилистической манеры автора.

По моему мнению, работа над различными комментариями учащимися должны перевешивать по времени другие виды работы при изучении произведений школьной программы. И вот почему. Многие школьники думают, что устный ответ или сочинение по каким-либо темам произведения можно подготовить и без знания текста произведения. Сейчас существуют различного рода сборники «золотых, платиновых» и т.д. сочинений, краткие изложения содержания практически всех авторов, готовые ответы на вопросы домашнего задания, ответы на вопросы устного экзамена. Непревзойденный пример такого краткого изложения, к примеру, «Ревизора» Н.В.Гоголя мы находим у Набокова: в городе, «полном политиканов», «государственный чиновник, будто посланный из центра для инспекции соблазняет дочку мэра. Несмотря на набоковский сарказм, наши современные издатели продолжают свои краткие пересказы. Если такого рода краткие пересказы продолжат свое победное шествие, мы просто-напросто получим людей, привыкших к глумлению над литературными текстами.

Еще один аргумент, доказывающий правомерность комментария на уроке, - это хорошо известная мысль Л.Н.Толстого, заключающаяся в том, что для критики «искусства нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства». Может быть, учитель литературы и станет таким критиком, который руководит читателем-учеником в бесконечном пространстве художественного текста.

Обратимся к поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души».

Чтобы читать «Мертвые души», написанные по-русски, мало знать русский язык. Лингвистический, бытовой, историко-литературный комментарий помогут сориентироваться в системе аллюзий, символов¸ метафор Гоголя. Андрей Белый предупреждал читателей Николая Васильевича о том, что «не приняв во внимание особенности гоголевского сюжета, будешь глядеть в книгу и видеть фигу». Сам Гоголь не раз говорил о том, что существуют ключи к поиску смысла его произведений. Почему бы поисками этих ключей и не заняться на уроке, если «прочитать текст А с текстом Б в руках»?

В самом начале поработаем над лингвистическим комментарием. Необходимость лингвистического комментирования мотивируется тем, что в тексте мы часто встречаемся « с такими словами и выражениями, с такими формами и категориями, которые для нашего обыденного общения совершенно не характерны». Например, слово «галдерея», в 1 главе поэмы.

Следовательно, « в центре лингвистического комментирования должны быть… такие языковые явления, которые по тем или иным причинам непонятны современному читателю». Но такие слова необходимо отличать от тех, которые и в эпоху написания произведения должны были сопровождаться комментарием.

Основная цель лингвистического комментирования – « изучение использованных в художественном тексте языковых явлений в их значении и употреблении, поскольку они связаны с пониманием литературного произведения как такового». Если мы обратимся к 1 главе «Мертвых душ», то возможны такие задания: назовите слова-архаизмы и дайте им толкование (бричка, рессора, канифасовые панталоны, картуз, демикотонной, сюртук, галдарея, сбитенщик, тулупчик, туалет, финифть и т.д.) Лингвистический комментарий данных архаизмов и историзмов призван приблизить учеников к эпохе, описываемой в поэме Гоголя.

Наиболее сложный из всех видов комментария - историко-литературный. Говоря о самом названии поэмы в историко-литературном комментарии, необходимо упомянуть о тех смыслах, которые заключает в себе слово «душа» в названии поэмы. Душа – с исторической точки зрения в царской России: крепостной крестьянин, а также вообще человек, относящийся к податному сословию. В религиозных представлениях: сверхъестественное, нематериальное бессмертное начало в человеке, продолжающее жить после его смерти. Внутренний, психический мир человека, его сознание. Как же понимать смысл названия поэмы? Ведь с религиозной точки зрения вообще быть такого не может, потому что душа бессмертна. Вот одна из первых загадок поэмы, которую мы должны постигнуть.

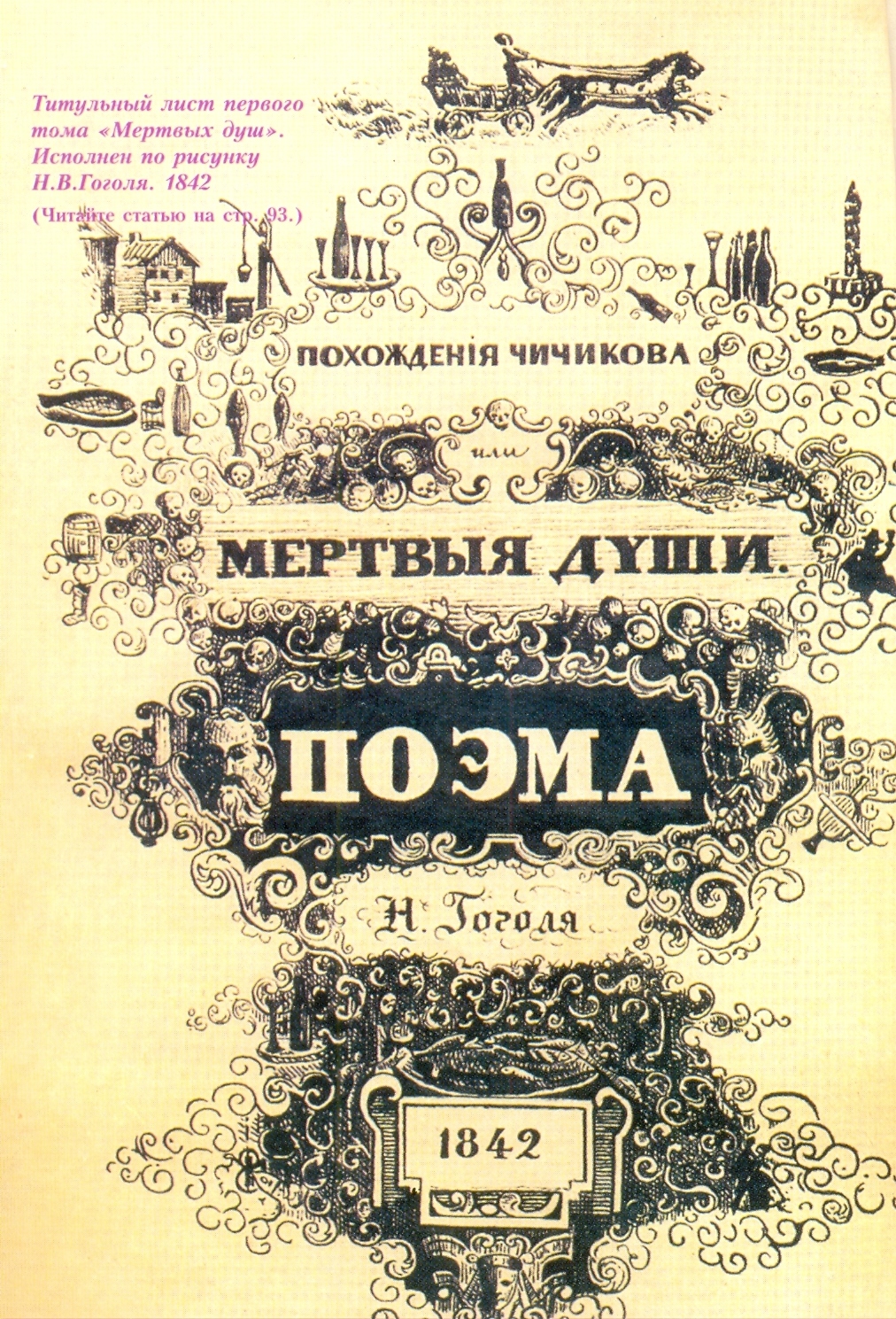

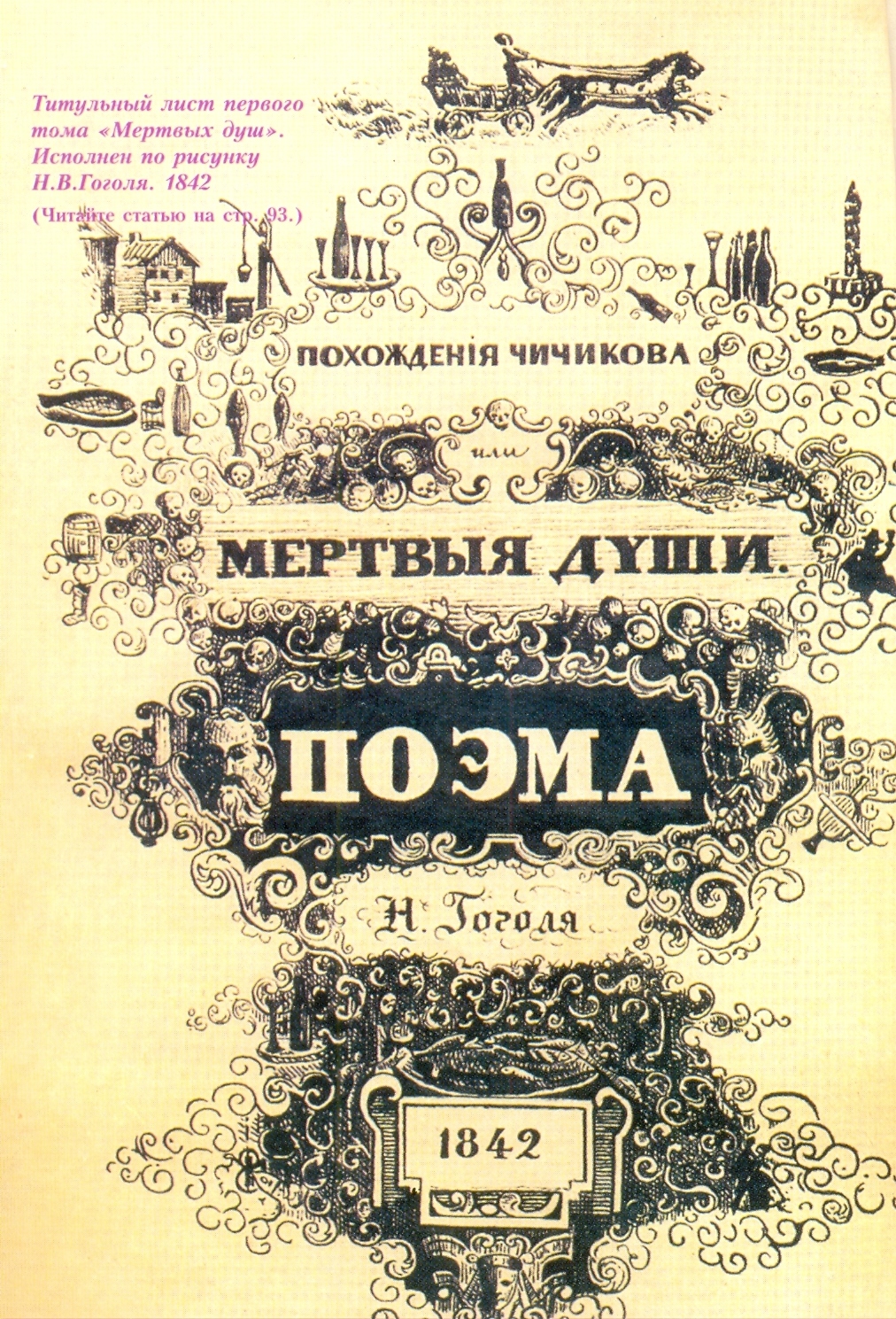

На первом уроке постараемся понять принцип совмещения разнородных плоскостей поэмы, рассмотрев титульный лист ко второму изданию «Мертвых душ». Как и весь текст гоголевской поэмы изображения на обложке могут быть прочитаны двояко. Почему Гоголь слово «поэма» выделяет огромными буквами, которые превышают само название? Он дает нам понять, что это исполинская поэма, написанная в духе древнего эпоса. Черепа и скелеты вокруг букв подсказывают нам тему – путешествие в царство мертвых. В то же время обложка нам напоминает о совмещении потусторонней жизни и современной Гоголю российской действительности: упряжка лошадей, улица, блюда, рюмки, рыба на блюде – быт губернского города. По мере чтения эти предметы наполнятся другим смыслом.

Обратимся к главному герою поэмы. Он с удивляющей нас точностью расспрашивает о городских чиновниках, о повальных горячках, убийственных лихорадках, сообщение о которых вызывает у приезжего более чем одно простое любопытство. Еще читатель не знает, как зовут главного героя, но в одной из фраз о нем сообщается, что он «высмаркивался чрезвычайно громко… Нос его звучал, как труба». «Чичиков издает носом трубный глас», который по Библии возвещает свободу обитателям земли и Страшный Суд. Потом мы узнаем, что главного героя зовут Павел. Здесь будет уместен комментарий об апостоле Павле, который позже всех признал Иисуса Христа и который так говорил о себе: «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобресть Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных». Именно в посланиях этого апостола сформулирована имеющая прямое отношение к смыслу названия гоголевской поэмы идея Воскресения: «…вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Вот один из ключей к прочтению образа Чичикова. Таким образом, можно сделать вывод, что мотивы приобретения и воскресения связаны у Гоголя именно с Чичиковым, а чтобы понять это, нам пришлось прибегнуть к комментарию.

Удивительно, почему довольно-таки многословную и растянутую эпопею о странствованиях Фродо и Кольца Всевластия Толкиена дети читают взахлеб, а «Мертвые души» им скучны. Ответы сводятся обычно к тому, что у Толкиена создан свой особый мир и миф, одна символика кольца чего стоит… А у Гоголя? Чего только стоит символика колеса и чичиковской колесницы! Говоря об одном Павле Ивановиче Чичикове можно тоже создать целый сюрреалистический мир, если подойти к образу этого героя сквозь призму комментария. Гоголь в одном из писем Жуковскому прямо сопоставляет своего Чичикова с Одиссеем: «Скотина Чичиков едва добрался до половины своего странствования. Может быть, потому что русскому герою нужно быть несравненно увертливее, нежели греческому с греками». Загробная тема также может быть соотнесена с «Одиссеей», ведь ее герой вызывает из Аида души умерших.

Широко известно сопоставление первого тома «Мертвых душ» с «Адом» Данте. Такое сопоставление возможно не только в деталях, сюжете, композиции, но и на уровне главного героя. Может быть, такое сопоставление на уровне главного героя возможно в смысле нравственного перерождения, о котором Гоголь говорит во втором томе.

Говоря о городских чиновниках в 1 главе, Гоголь их характеризует через игру в карты. Игра в карты важна не сама по себе, а значительны те дополнительные оттенки, которые звучат в ее описании. Мотив карточной игры всегда связан с мистикой («Пиковая дама»), с темой судьбы («Фаталист»). У Гоголя этот мотив усилен зловещими адскими оттенками (чиновники перекрестили масти карт в «черви», «червоточину», «пикенцию»). Игра сопровождается угощением партнеров табаком – одно из указаний на бесовскую природу. Одним словом, сборище у губернатора напоминает уже что-то из ада.

Первый из встретившихся Чичикову новых знакомых – прокурор. В его описании у Гоголя находим что-то бесовское: лицо «с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивающим левым глазом так, как будто говорил: «пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу». Черный цвет – цвет дьявола, князя тьмы. Недремлюще око закона подмигивает. Наконец, эта кривизна, хромота, может быть связана с мотивом черта (дьявол хром на левую ногу и иногда крив).

А Павел Иванович Чичиков охарактеризован Гоголем с противоположной точки зрения: «Приезжий во всем умел как-то найтиться… О чем бы разговор не был, он всегда умел поддержать его». К этому можно только добавить, что все апостолы, преодолевая вавилонское смешение языков, получают от Святого Духа способность обращаться со словом истины к любому народу. Так и Чичиков к любому из помещиков далее сможет найти подход в деле приобретения мертвых душ.

Прочтение «Мертвых душ» будет очень обеднено без историко-литературного комментария, призванного к осознанию библейского и мифологического контекста поэмы. Ребята, только что изучившие «Евгения Онегина» и «Героя нашего времени», готовы Чичикова воспринимать как определенного типажа тогдашней России, а в поэме видеть сатиру. Гоголь же видел метафизическую глубину зла, а не только ее социальное проявление.

Литература:

Рейсер С. Основы текстологии.- www/gumer.info

Мережковский Д.С. В тихом омуте. – М, 1991

Смирнова Е.А. Поэма Н.В.Гоголя «Мертвые души». – М., 1987

Торопов В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. – М., 1995

Белый А. Мастерство Гоголя. – М., 1996

7