СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Итоговая аттестация по физике может проводиться в форме устного экзамена по билетам

Итоговая аттестация по физике может проводиться в различных формах: устный экзамен по билетам, в форме устного экзамена предлагается вариант билетов — для студентов, изучавших физику на базовом уровне

Просмотр содержимого документа

«Итоговая аттестация по физике может проводиться в форме устного экзамена по билетам»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«САХАЛИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

___________________Л.С. Панькова

«______»_______________2016г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

по дисциплине ОУД 08 «Физика»

Преподаватель __________________ Давыденко Л.И.

СОГЛАСОВАНО:

На заседании ЦМК

Протокол № ___

от «_____»_ __________ 2016 г.

Председатель ____________________

Пояснительная записка 3

Критерии оценки 5

Примерные билеты. 6

Приложение 2 16

Примеры экспериментальных заданий к экзаменационным билетам по физике 16

Тексты к экзаменационным билетам (вопрос №3) 20

Основная учебная литература: 39

Итоговая аттестация по физике может проводиться в различных формах: устный экзамен по билетам, собеседование, письменная итоговая работа, защита реферативных, исследовательских или Проектных работ.

Для итоговой аттестации студентов 1, 2 курса и групп профессии

Специальность: 09.02.05 (230701) – Прикладная информатика (по отраслям), 23.02.03 (190631) техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 150709.02 Сварщик

в форме устного экзамена предлагается вариант билетов — для студентов, изучавших физику на базовом, содержание билетов учитывает требования следующих документов:

Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».

Приказ Минобразования России от 30 июня 1999 г. n 56 "Об утверждении обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования.

Вариант билетов для групп, изучающих физику на базовом уровне состоит из 26 билетов, каждый из которых включает один теоретический и два практических вопроса. Первый вопрос в билетах проверяет освоение учащимися знаний о фундаментальных физических законах и принципах, наиболее важных открытиях в области физики и методах научного познания природы.

Вторые вопросы представляют собой либо экспериментальные задания, либо качественные задачи. Экспериментальные задания направлены на оценку сформированности практических умений: проводить наблюдения, планировать и выполнять простейшие эксперименты, измерять физические величины, делать выводы на основе экспериментальных данных. Всего выделено четыре основных типа экспериментальных заданий:

1) наблюдение и объяснение физического явления.

2) измерение физических величин.

3) построения графика зависимости одной физической величины от другой.

4) установление связи между физическими величинами на основании 2-3 опытов.

во всех экспериментальных заданиях не требуется оценки погрешности измерений.

Качественные задачи рекомендуется подбирать таким образом, чтобы их совокупность была направлена на проверку таких умений, как:

объяснение физических явлений, наблюдений и опытов;

Понимание смысла изученных физических величин и законов;

Понимание графиков, электрических схем, схематичных рисунков простых технических устройств и т.П.;

объяснение примеров проявления физических явлений в окружающей жизни и практического использования физических знаний.

Последние вопросы билетов контролируют предусмотренное требованиями к уровню подготовки выпускников умение работать с научно-популярными текстами физического содержания. Практические задания на основе текстов представляют собой сам текст объемом 200-300 слов и 3-4 вопросов или заданий к нему.

В билетах базового уровня предусмотрено использование четырех различных типов текстов по всем разделам школьного курса физики и, соответственно, разного рода заданий к этим текстам. Ниже приведены рекомендации по отбору содержания текстов и составления к ним заданий.

1. Тексты с описанием различных физических явлений или процессов, наблюдаемых в природе или в повседневной жизни. Задания к таким текстам могут проверять: понимание информации, имеющейся в тексте; понимание смысла физических терминов, использующихся в тексте; умение выделить описанное в тексте явление или его признаки; умение объяснить описанное; явление при помощи имеющихся знаний.

2. Тексты с описанием наблюдения или опыта по одному из разделов школьного курса физики, задания к текстам могут проверять: понимание информации, имеющейся в тексте; умение выделить (или сформулировать) гипотезу описанного наблюдения или опыта, понимание условий проведения, назначения отдельных частей экспериментальной установки и измерительных приборов; умение определить (или сформулировать) выводы.

3. Тексты с описанием технических устройств, принцип работы которых основан на использовании каких-либо законов физики. задания к текстам могут проверять: понимание информации, имеющейся в тексте; понимание смысла физических терминов, использующихся в тексте; умение определить основные физические законы (явления, принципы), лежащие в основе работы описанного устройства; умение оценивать возможности безопасного использования описанных технических устройств.

4. Тексты, содержащие информацию о физических факторах загрязнения окружающей среды или их воздействии на живые организмы и человека. задания к текстам могут проверять: понимание информации, имеющейся в тексте; понимание смысла физических терминов, использующихся в тексте; умение оценивать степень влияния описанных в тексте физические факторов на загрязнение окружающей среды; умение выделять возможности обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях воздействия на человека неблагоприятных факторов.

В приложении к комплекту билетов для базового уровня приводятся образцы всех перечисленных выше типов экспериментальных заданий, качественных задач и текстов.

При подготовке преподавателя физики комплектов билетов для аттестации выпускников рекомендуется сохранять структуру предлагаемых ниже примерных вариантов. При компоновке каждого билета следует помнить, что вопросы и задания, включенные в него должны отражать различные разделы курса. Количество экзаменационных билетов должно быть не менее двадцати, причем это количество не зависит от числа студентов, сдающих экзамен.

Содержание теоретических и практических вопросов может быть изменено в соответствии с тем учебно-методическим комплектом, по которому изучалась физика, а также с учетом имеющегося лабораторного оборудования.

При внесении изменений в тексты билетов следует помнить, что общий объем и структура проверяемого на экзамене содержания должна отражать все элементы физических знаний и умений, которые предусмотрены разделом стандарта «требования к уровню подготовки выпускников» соответствующего уровня.

В процессе подготовки к экзаменам студентам предлагаются тексты билетов и возможные варианты практических заданий к каждому из них. Для проведения экзамена для каждой группы готовится отдельный комплект текстов заданий практической части, который утверждается администрацией техникума и согласуется с методическими службами. Тексты заданий хранятся у заместителя директора по учебной работе и заранее студентам не сообщаются.

При проведении устного экзамена по физике студентам предоставляется право использовать при необходимости:

1) справочные таблицы физических величин,

2) плакаты и таблицы для ответов на теоретические вопросы,

3) непрограммируемый калькулятор для вычислений при решении задач,

4) приборы и материалы выполнения практических заданий,

Для подготовки ответа на вопросы билета учащимся предоставляется не менее 30 минут времени.

Оценивать ответ можно, исходя из максимума в 5 баллов за каждый вопрос и выводя затем средний балл за экзамен.

При оценивании ответов на теоретические вопросы целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе требований к знаниям и умениям той программы, по которой обучались выпускники, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний, в которых знаком * обозначены те элементы, которые можно считать обязательными результатами обучения, т.е. это те минимальные требования к ответу студентов без выполнения которых невозможно выставление удовлетворительной оценки.

физическое явление

1. *признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение).

2. условия, при которых протекает явление.

3. связь данного явления с другими.

4. *объяснение явления на основе научной теории.

5. *примеры использования явления на практике (или проявления в природе)

физический опыт

1. *цель опыта

2. *схема опыта

3. условия, при которых осуществляется опыт.

4. ход опыта.

5. *результат опыта (его интерпретация)

физическая величина

1. *название величины и ее условное обозначение.

2. характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)

3. определение.

4. *формула, связывающая данную величины с другими.

5. *единицы измерения

6. способы измерения величины.

физический закон

1. словесная формулировка закона.

2. *математическое выражение закона.

3. *опыты, подтверждающие справедливость закона.

4. *примеры применения закона на практике.

5. условия применимости закона.

физическая теория

1. опытное обоснование теории.

2. *основные понятия, положения, законы, принципы в теории.

3. *основные следствия теории.

4. практическое применение теории.

5. границы применимости теории.

Прибор, механизм

1. *назначение устройства.

2. схема устройства.

3. *принцип действия устройства

4. *правила пользования и применение устройства.

Критерии оценки

При оценке экспериментальных заданий максимальный балл ставится в том случае, если студент выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; а для профильного уровня еще и правильно выполняет анализ погрешностей. удовлетворительная оценка ставится при условии понимания учащимся проверяемого в экспериментальном задании физического явления и правильном проведении прямых измерений.

Задание по работе с текстом (в билетах базового уровня) оценивается максимальным баллом, если студент самостоятельно ответил на все поставленные вопросы. Оценка снижается, если для ответа на предложенные вопросы понадобились уточняющие комментарии или наводящие вопросы экзаменатора. Ответ считается удовлетворительным, если студент понимает содержание текста, но отвечает, лишь на вопросы, касающиеся информации, заданной в тексте в явном виде.

Примерные билеты.Билет 1

Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории.

Качественная задача по теме «Законы сохранения в механике».

Прочитайте текст по разделу «Электродинамика» и ответьте на вопрос.

Билет 2

Механические движения и его виды. Относительность движения. Система отсчета. Скорость. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение.

Экспериментальное задание по теме «Элементы электростатики»: наблюдение явления электризации тел.

Прочитайте текст по разделу «Квантовая физика и элементы астрофизики» и ответьте на вопрос.

Билет 3

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Взаимодействие тел. Сила. Масса . Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.

Экспериментальное задание по теме «Оптика»: наблюдение изменения энергии отраженного и преломленного световых пучков.

Прочитайте текст по разделу «Молекулярная физика» и ответьте на вопрос.

Билет 4

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение в природе и технике.

Экспериментальное задание по теме «Молекулярная физика»: наблюдение изменения давления воздуха при изменении температуры и объема.

Прочитайте текст по разделу «Электродинамика» и ответьте на вопрос.

Билет 5

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Невесомость.

Качественная задача по теме «Электростатика».

Прочитайте текст по разделу «Ядерная физика» и ответьте на вопрос.

Билет 6

Силы трения скольжения. Сила упругости. Закон Гука.

Экспериментальные задачи по теме «Магнитное поле»: наблюдение взаимодействия постоянного магнита и катушки с током (или обнаружение магнитного поля проводника с током при помощи магнитной стрелки).

Прочитайте текст по разделу «Молекулярная физика» и ответьте на вопрос.

Билет 7

Работа. Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.

Качественная задача по теме «Молекулярная физика».

Прочитайте текст по разделу «Электродинамика» и ответьте на вопрос.

Билет 8

Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Превращение энергии при механических колебаниях.

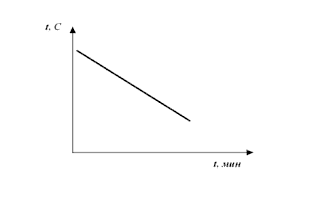

Экспериментальные задачи по теме « Элементы термодинамики»: построение графика зависимости температуры от времени при остывании воды.

Прочитайте текст по разделу «Электродинамика» и ответьте на вопрос.

Билет 9

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества.

Качественная задача по теме «Магнитное поле».

Прочитайте текст по разделу «Механика» и ответьте на вопрос.

Билет 10

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрана). Изопроцессы.

Экспериментальное задание по теме «Динамика»:проверка зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити (или независимости периода от массы груза).

Прочитайте текст по разделу «Электродинамика» и ответьте на вопрос.

Билет 11

Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.

Экспериментальное задание по теме «Электромагнитная индукция»: наблюдение явления электромагнитной индукции.

Прочитайте текст по разделу «Квантовая физика и элементы астрофизики» и ответьте на вопрос.

Билет 12

Работа в термодинамике. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики.

Качественная задача по теме «Строение атомного ядра»

Прочитайте текст по разделу «Электродинамика» и ответьте на вопрос.

Билет 13

Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле.

Экспериментальное задание по разделу «Молекулярная физика»: измерение влажности воздуха при помощи психрометра.

Прочитайте текст по разделу «Механика» и ответьте на вопрос.

Билет 14

Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов.

Качественная задача по теме « Строение атома. Фотоэффект».

Прочитайте текст по разделу «Теловые двигатели» и ответьте на вопрос.

Билет 15

Электрический ток. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Ома для полной цепи.

Качественная задача по теме «Элементы астрофизики».

Прочитайте текст по разделу «Механика» и ответьте на вопрос.

Билет 16

Магнитное поле. Действие магнитного поля на электрический заряд, и опыты, иллюстрирующие это действие. Магнитная индукция.

Качественная задача по теме «Электромагнитные волны».

Прочитайте текст по разделу «Молекулярная физика» и ответьте на вопрос.

Билет 17

Полупроводники. Полупроводниковые приборы.

Экспериментальное задание по теме «Свойства жидкостей и твердых тел»: наблюдение явления подъема жидкости в капилляре.

Прочитайте текст по разделу «Механика» и ответьте на вопрос.

Билет 18

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.

Качественная задача по теме «Кинетика».

Прочитайте текст по разделу «Молекулярная физика» и ответьте на вопрос.

Билет 19

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля.

Качественная задача по теме «Законы термодинамики».

Прочитайте текст по разделу «Квантовая физика и элементы астрофизики» и ответьте на вопрос.

Билет 20

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания, колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях.

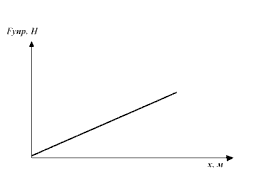

Экспериментальное задание по теме «Динамика»: построение графика зависимости силы упругости от удлинения ( для пружины или резинового образца).

Прочитайте текст по разделу «Молекулярная физика» и ответьте на вопрос.

Билет 21

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Фото

Качественная задача по теме: «Строение газов, жидкостей и твердых тел»

Прочитайте текст по разделу «Квантовая физика и элементы астрофизики» и ответьте на вопрос.

Билет 22

Опыт Резерфорда по рассеянию альфа - частиц. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Испускание и поглощение света атомами. Спектры.

Экспериментальное задание по теме: «Постоянный ток»: измерение сопротивления при последовательном и параллельном соединениях двух проводников.

Прочитайте текст по разделу «Механика» и ответьте на вопрос.

Билет 23

Квантовые свойства света. Фотоэффект и его законы. Применение фотоэффекта в технике.

Качественная задача по теме: «Электрический ток».

Прочитайте текст по разделу «Молекулярная физика» и ответьте на вопрос.

Билет 24

Состав ядра атома. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра атома. Ядерные реакции. Ядерная энергетика.

Экспериментальное задание по теме «Кинематика»: проверка зависимости времени движения шарика по наклонному желобу от угла наклона желоба (2-3 опыта).

Прочитайте текст по разделу «Электродинамика» и ответьте на вопрос.

Билет 25

Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и методы и регистрации. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы.

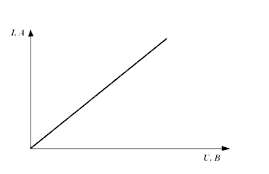

Экспериментальное задание по теме «Постоянный ток»: построение графика зависимости силы тока от напряжения.

Прочитайте текст по разделу «Механика» и ответьте на вопрос.

Билет 26

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика.

Качественная задача по теме «Законы динамики».

Прочитайте текст по разделу «Электромагнитные поля» и ответьте на вопрос.

Качественные задачи с ответами

Билет № 1Вопрос № 2 Качественная задача по теме «Законы сохранения в механике».

Зачем велосипедист, приближаясь к подъему дороги, увеличивает скорость движения? Ответ: Велосипедист, обладающий большой начальной скоростью, может, согласно закону сохранения энергии, подняться, на некоторую высоту, не прилагая ни каких усилий. При этом его кинетическая энергия перейдет в потенциальную. Приобретя кинетическую энергию не легком участке пути, он может потратить ее для преодоления трудного.

Билет № 1 Вопрос № 2 Качественная задача по теме «Законы сохранения в механике»Автомобиль спускается с горы с выключенным двигателем. За счет, какой энергии движется автомобиль?

Ответ: Согласно закону сохранения энергии с уменьшением высоты потенциальная энергия переходит в кинетическую, т.е тело набирает скорость.

Билет № 1Вопрос № 2 Качественная задача по теме «Законы сохранения в механике»

Почему дверь, поставленная наклонно может либо сама открыться, либо сама закрыться?

Ответ: За счет потенциальной энергииWп→Wк

Билет № 1Вопрос № 2 Качественная задача по теме «Законы сохранения в механике»

Вязанку дров подняли на второй этаж и сожгли в печи. Исчезла ли потенциальная энергия вязанки?

Ответ: Сохранилась в продуктах сгорания.

Билет № 5

Качественная задача по теме: «Электростатика»Бумажную гильзу, подвешенную на шелковой нити, зарядили. Когда к ней поднесли руку, гильза притянулась к руке. Почему?

Ответ: Тело человека является проводником электричества при сближении с гильзой происходит перераспределение зарядов на руке, а заряды разных знаков притягиваются

Билет № 5

Качественная задача по теме: «Электростатика»Маленький металлический шарик на шелковой нити вносят в пространство. Между пластинами плоского воздушного конденсатора. Шарик начинает колебаться . объясните почему?

Ответ: Между пластинами конденсатора имеется однородное электрическое поле. Свободные заряды сосредоточены на его поверхности. Если шарик находится посередине, между пластинами, то его положение неустойчиво. При соприкосновении с пластиной за счет движения зарядов (электронов с пластины на шар) происходит перезарядка, и движение в противоположную сторону процесс повторяется.

Билет № 5

Качественная задача по теме: «Электростатика»Как защищаются работники лаборатории, в которой экспериментируют с сильнейшими электрическими полями, от действия этих полей?

Ответ: Спец одежда с металлическими нитями, т. к металл является электростатической защитой

Билет № 5

Качественная задача по теме: «Электростатика»К заряженному электрометру поднесли с достаточно большого расстояния отрицательно заряженный предмет. По мере приближения предмета показания электрометра сначала уменьшается, а с некоторого момента вновь увеличивается. Заряд, какого знака был на электрометре?

Ответ: положительно, (т. к ℮ под действием отталкивающей силы перемещаются с купола на стрелку, когда перетекающий заряд становится большим стрелка снова отклоняется.)

Билет № 7

Качественная задача по разделу «Молекулярная физика»

Сухое молоко получают путем выпаривания его в сосуде, откуда непрерывно откачивают воздух, причем температура выпаривания намного ниже 1000С. Какие физические закономерности лежат в основе этого процесса?

Ответ: Откачивая воздух→понижение давления,→понижение температуры кипения→меньше затраты давления.

Билет № 7

Качественная задача по разделу «Молекулярная физика»

Для придания стильным изделиям твердости насыщают их поверхностный слой углеродом (цементация), азотом (азотирование), алюминием (алитарование). Почему процессы проводят при высоких температурах? На каком физическом явлении они основаны?

Ответ: На явлении диффузия скорость диффузии зависит от температуры.

Билет № 7

Качественная задача по разделу «Молекулярная физика»Как по внешнему виду отличить в бане трубу с холодной водой от трубы с горячей?

Ответ: На трубе с холодной водой конденсат.

Билет № 7

Качественная задача по разделу «Молекулярная физика»

Можно ли было бы пользоваться ветряными двигателями, если бы температура атмосферного воздуха была везде одинаковой?

Ответ: Нет, в таком случае не образовывались бы воздушные потоки.

Билет № 9

Качественная задача по теме «Магнитное поле»

Действует ли сила Лоренцаа) на незаряженную частицу в магнитном поле.

б) на заряженную частицу, покоящуюся в магнитном поле

в) на заряженную частицу, движущуюся вдоль линий магнитной индукции поля

г) на заряженную частицу, движущуюся перпендикулярно линий магнитной индукции поля

Ответ: а, б, в – нет, г – да

Билет № 9

Качественная задача по теме «Магнитное поле»

Можно ли намагнитить кольцо сделанное из стальной проволоки

Ответ: Да, т. к сталь ферромагнетикБилет № 9

Качественная задача по теме «Магнитное поле»

Какой полюс появится у конца иголки, если к ее ушку приближается южный полюс магнита?

Ответ: ЮжныйБилет № 9

Качественная задача по теме «Магнитное поле»

Можно ли намагнитить стальной отполированный шар, имеющий идеальную сферическую форму?

Билет № 12

Качественная задача по теме «Строение атомного ядра»

В чем различие действия камеры Вильсона и пузырьковой камеры? Какую из них следует использовать при изучении свойств частиц, обладающих большой энергией?

Ответ: действие камеры Вильсона основано на конденсации паров на ионах; действие пузырьковой камеры – на закипании жидкости вокруг ионов при понижении давления; пузырьковой камерой, т. к в ней частицы быстрее тормозятся.

Билет № 12

Качественная задача по теме «Строение атомного ядра»

Найдите число протонов и нейтронов, входящих в состав трёх изотопов магния: 24 12Mg 2512Mg 2612Mg.

Ответ: протонов12, нейтронов 12; протонов 12, нейтронов 13; протонов 12, нейтронов 14.

Билет № 12

Качественная задача по теме «Строение атомного ядра»

Какие состояния атома называются возбужденными? Чем они отличаются от нормального состояния

Ответ: Состояния, соответствующие всем дозволенным энергетическим уровням, кроме низшего уровня; в возбужденном состоянии атом находится ограниченное время, а в нормальном – сколь угодно долго.

Билет № 12

Качественная задача по теме «Строение атомного ядра»

Может ли атом при переходе в возбужденное состояние поглотить произвольную порцию энергии?

Ответ: Нет

Билет № 12Качественная задача по теме «Строение атомного ядра»

Какое излучение испускают атомы водорода при переходе электронов с более дальних орбит на первую? На третью?

Ответ: Ультрафиолетовое; инфракрасное.

Билет № 14

Качественная задача по теме «Строение атома. Фотоэффект»

Металлическая пластина под действием рентгеновского излучения зарядилась. Каков знак заряда?

Ответ: Плюс

Билет № 14

Качественная задача по теме «Строение атома. Фотоэффект»

Почему люди загорают особенно быстро на берегу моря и высоко в горах?

Ответ: У моря, помимо прямого, действует и рассеянное морем излучение. В горах излучение менее ослаблено земной атмосферой.

Билет № 14

Качественная задача по теме «Строение атома. Фотоэффект»

Покройте часть листа фотобумаги пластиной из красного стекла, а другую часть – пластиной из синего стекла и засветили его. Результат опыта объясните.

Ответ: Фотобумага под синим стеклом потемнеет. Эффект обнаруживается без проявления бумаги.

Билет № 14

Качественная задача по теме «Строение атома. Фотоэффект»

Почему существование красной границы фотоэффекта говорит в пользу корпускулярной теории света и против волновой?

Ответ: Не любой свет способен вырывать электроны, всё зависит от частоты света, а следовательно, и от энергии квантов.

Билет № 15

Качественная задача по теме «Элементы астрофизики»

Что увидит космонавт, находясь на Луне, в то время как на Земле будет наблюдаться полное лунное затмение?

Ответ: Солнечное затмение.

Билет № 15

Качественная задача по теме «Элементы астрофизики»

Почему хвост кометы направлен всегда в сторону, противоположную Солнцу? Почему длина хвоста кометы не всегда одинакова?

Ответ: Хвост кометы отбрасывается силой светового солнечного давления. Эта сила увеличивается по мере приближения кометы к Солнцу; увеличивается при этом и длина хвоста.

Билет № 15

Качественная задача по теме «Элементы астрофизики»

Земля обращается вокруг Солнца по эллипсу. В связи с этим расстоянием между ними и потенциальная энергия системы все время изменяются. В какой вид энергии она при этом образуется?

Ответ: В кинетическую. При приближении к Солнцу Земля движется с большой скоростью.

Билет № 15

Качественная задача по теме «Элементы астрофизики»

К какому виду излучения(тепловому или люминесцентному) относится свечение: а) раскалённой отливки металла; б) лампы дневного света в) звёзд г) некоторых глубоководных рыб?.

Ответ: а) тепловое, б) люминесцентное, в) тепловое, г) люминесцентное.

Билет № 15

Качественная задача по теме «Элементы астрофизики»

Почему медицинскую лампу, дающую ультрафиолетовое излучение, называют «горным солнцем»?

Ответ: В горах воздух разряжён, ультрафиолетовое излучение интенсивное, поэтому в горах опасно находиться без солнцезащитных очков, можно быстро не только загореть, но и сгореть. Медицинские лампы оказывают аналогичный эффект.

Билет № 16

Качественная задача по теме «Электромагнитные волны»

Почему работающие электрические звонки, швейные машины, пылесосы, утюги с терморегулятором, лампы дневного света могут быть источниками радиопомех?

Ответ: Электрические разряды, возникающие при работе этих приборов, создают электромагнитные волны – помехи.

Билет № 16

Качественная задача по теме «Электромагнитные волны»

Нередко утверждают, что работающие рентгеновские установки и тракторы также создают радиопомехи. Почему это утверждение неверно?

Ответ: В рентгеновских установках нет излучателей радиоволн; в современных тракторах установлен двигатель типа «дизель», в котором нет искрового зажигания.

Билет № 16

Качественная задача по теме «Электромагнитные волны»

Почему затруднена радиосвязь на коротких волнах в горной местности?

Ответ: Короткие волны не огибают гор; за ними образуются «зоны молчания»

Билет № 16

Качественная задача по теме «Электромагнитные волны»

Объясните происхождение цвета синей бумаги.

Ответ: Все составляющие белого света поглощаются, кроме синего, а синий проходит (в стекле) или отражается.

Билет № 18

Качественная задача по теме «Кинематика»

Когда самолет летит над облаками, то пассажиру иногда кажется, что самолет падает вниз на облака, чего на самом деле нет. Почему так получается?

Ответ: Облака вследствие конвенции поднимаются вверх, что воспринимается как падение самолета вниз.

Билет № 18

Качественная задача по теме «Кинематика»

Поезд прибыл из Ленинграда в Москву. Одинаковые ли расстояния прошли при этом локомотив и последний вагон? Допустимо ли в данной задаче рассматривать поезд как материальную точку?

Ответ: Равные. Да, т. к пройденное расстояние очень велико по сравнению с длиной поезда.

Билет № 18

Качественная задача по теме «Кинематика»

Две капли воды одновременно отделились от крыши: первая – от ледяной сосульки; вторая – скатившись с конька крыши. В одно ли время упадут капли на землю?

Ответ: Вторая капля упадет раньше, т. к у нее больше средняя скорость.

Билет № 18

Качественная задача по теме «Кинематика»

Проследите за проигрыванием граммофонной пластинки. Какова траектория движения кончика иглы: 1) относительно корпуса проигрывателя; 2) относительно пластинки; 3) относительно головки звукоснимателя?

Ответ: 1) дуга окружности; 2) спираль; 3) точка.

Билет №19

Качественная задача по теме «Законы термодинамики»

Может ли газ нагреться или охладиться без теплообмена с окружающей средой? Как это происходит?

Ответ: при адиабатических процессах.

Билет №19

Качественная задача по теме «Законы термодинамики»

Какой газ при данной температуре обладает большей внутренней энергией – идеальный или реальный (при равном числе молекул)?

Ответ: Реальный, т к его молекулы обладают, кроме кинетической, ещё и потенциальной энергией взаимодействия.

Билет №19

Качественная задача по теме «Законы термодинамики»

В каком случае изменение давления газа будет большим: при адиабатическом или изотермическом уменьшении его объема?

Ответ: При адиабатическом, так как в этом случае давление растет вследствие уменьшения объема и повышения температуры, а при изотермическом – только вследствие уменьшения объема.

Билет №19

Качественная задача по теме «Законы термодинамики»

Почему уровень ртути понижается, если термометр поместить в струю воздуха, вытекающего из камеры волейбольного мяча? Проверьте и объясните. Влияет ли ветер на показание термометра?

Ответ: Воздух, выходя из камеры, адиабатически расширяется и охлаждается, что и отмечает термометр. Ветер не влияет на показания термометра.

Билет № 21

Качественная задача по теме «Строение газов, жидкостей, твердых тел»

Почему в природе не существует кристаллов шарообразной формы?

Ответ: Вследствие анизотропии роста.

Билет № 21

Качественная задача по теме «Строение газов, жидкостей, твердых тел»

Происходит ли тепловое движение в 1) кусочке льда, 2) пылинке, 3) воды в стакане, 4) молекуле водорода, 5) моле водорода, 6) электроне, 7) атомном ядре?

Ответ: Происходит в случаях 1), 2), 3), 5).

Билет № 21

Качественная задача по теме «Строение газов, жидкостей, твердых тел»

Почему дым с костра, быстро подымается, скоро перестаёт быть видимым даже в безветренную погоду?

Ответ: Мелкие частицы, входящие в состав дыма, испытывают соударение с молекулами воздуха. Масса частиц настолько мала, что они начинают под действием этих ударов хаотично перемещаться и в результате быстро рассеиваются в окружающем пространстве. Их концентрация становится малой, и дым становится невидимым.

Билет № 21

Качественная задача по теме «Строение газов, жидкостей, твердых тел»

Молекулы твёрдых тел движутся непрерывно и хаотично. Почему же твёрдые тела не распадаются?

Ответ: Молекулы твёрдых тел непрерывно колеблются, но расстояния между ними настолько малы, что достаточно велики силы притяжения.

Билет 23

Качественная задача по теме «Электрический ток»

Скорость направленного движения электронов проводимости по проверке не так уж велика – несколько миллиметров в секунде. Как в связи с этим объяснить то, что электрическая лампочка зажигается одновременно с замыканием цепи?

Ответ: При замыкании цепи под действием почти мгновенно возникшего электрического поля начинается дрейф электронов и лампа загорается.

Билет 23

Качественная задача по теме «Электрический ток»

Можно ли от аккумулятора получить при разрядке всю энергию , которая была затрачена при его зарядке?

Ответ: Нельзя, так как в аккумуляторе происходят и некоторые необратимые процессы, в частности нагревание электролита.

Билет 23

Качественная задача по теме «Электрический ток»

Почему опасно коснуться голых электрических проводов руками, особенно мокрыми?

Ответ: Между сухими руками и проводам – прослойка воздуха ( изолятора), что увеличивает сопротивление контакта. Влага на руках уменьшает это сопротивление.

Билет 23

Качественная задача по теме «Электрический ток»

Как изменяется сопротивление полупроводников при нагревании? При освещении? Приведите примеры

Ответ: Уменьшается. Резисторы и фоторезисторы, фотоэлементы.

Билет 26

Качественная задача по теме «Законы динамики»

Почему во время ледохода на поворотах реки образуются заторы льда?

Ответ: Льдины по инерции движутся прямолинейно.

Билет 26

Качественная задача по теме «Законы динамики»

Почему с сортировочной горки груженый вагон спускается быстрее порожнего?

Ответ: Ускорение, сообщаемое силой встречного сопротивления воздуха, обратно пропорционально массе вагона

Билет 26

Качественная задача по теме «Законы динамики»

Приведите примеры проявления третьего закона Ньютона в электрических явлениях и процессах.

Ответ: Взаимодействие зарядов, а также магнитов и пр.

Билет 26

Качественная задача по теме «Законы динамики»

Автомобиль тянет прицеп. По третьему закону Ньютона, сила, с которой автомобиль тянет прицеп, равна силе, с которой прицеп действует на автомобиль. Почему же прицеп движется за автомобилем?

Ответ: Из упомянутых двух сил на прицеп действует только одна.

Приложение 2Примеры экспериментальных заданий к экзаменационным билетам по физике.

Билет №22. Наблюдение явления электризации тел. В вашем распоряжении имеется оборудование для наблюдения электризации тел: электроскопы, пластинка из оргстекла, шерстяная и шелковая ткани, надувные шарики, газета. Пронаблюдайте деление электрического заряда при взаимодействии шаров, наэлектризованных о различный материал; покажите способы электризации тел. Опишите и объясните свои наблюдения.

Ответ. Для наблюдения деления электрического заряда надо наэлектризовать один электроскоп и с помощью разрядника передать часть заряда второму, не заряженному электроскопу; наэлектризованные шары будут притягиваться в том случае, если они имеют заряды разных знаков, и отталкиваться, если у них одноименные заряды. Объясняется это тем, что на теле заряды перераспределяются.

2. Наблюдение изменения энергии отраженного и преломленного световых пучков на границе раздела двух сред. В вашем распоряжении имеется оборудование для наблюдения преломления света: источник света, экран со щелью, стеклянная пластинка. Пронаблюдайте изменение яркости преломленного и отраженного пучков при изменении угла падения светового луча. Опишите и объясните свои наблюдения.

Ответ. Рассмотрите законы отражения и преломления.

Билет №4

2. Наблюдение изменения давления воздуха при изменении температуры. В вашем распоряжении имеются пробирка с воздухом, стакан с холодной водой, нагреватель и манометр. Пронаблюдайте за состоянием воздуха при нагревании и охлаждении. Сделайте вывод об изменении давления. Где на практике используется это явление?

Ответ. При нагревании пробирки объем воздуха в ней увеличивается. Наоборот, при охлаждении воздуха внутри пробирки его объем уменьшается, изменяется давление. Барометр.

Билет №6

2. Наблюдение взаимодействия постоянного магнита и катушки с током. В вашем распоряжении имеется оборудование для наблюдения взаимодействия постоянного магнита и катушки с током: источник тока, постоянный магнит, катушка, железный сердечник, ключ, реостат, соединительные провода. Пронаблюдайте зависимость взаимодействия магнита и катушки с током от силы тока, наличия сердечника, полярности поля магнита. Опишите и объясните свои наблюдения.

Ответ. Сила взаимодействия магнита и катушки возрастает с увеличением силы тока, а также при наличии ферромагнитного сердечника. Направление действия этой силы зависит от направления ока и направления магнитного тока.

Билет №8

2. Построение графика зависимости температуры от времени остывания воды. В вашем распоряжении имеются металлический стакан от калориметра, термометр, часы. Исследуйте зависимость температуры остывающей воды от времени. Для этого фиксируйте температуру воды через равные промежутки времени (2 мин). Данные запишите в таблицу:

| Время наблюдения, мин |

|

|

|

|

| Температура воды, 0С |

|

|

|

|

Постройте график зависимости температуры от времени и выясните, справедлива ли закономерность: за любые последовательные равные промежутки времени изменение температуры воды одинаково.

Ответ.

Билет №10

2. Проверка зависимости периода колебания нитяного маятника от длинны нити и его независимости от массы груза. В вашем распоряжении имеются штатив, к лапке которого привязана нить длинной 100 см с грузом массой 0,1 кг, набор грузов по 0,1 кг, секундомер.

Измерьте период колебаний груза при его начальном отклонении его от положения равновесия на 5 см. Подвесьте к нити ещё один груз массой 0,1 кг и снова измерьте период колебаний. Подтверждают ли результаты опытов предположение о том, что период колебаний при этом увеличивается в 2 раза?

Измерьте период колебаний маятника с одним грузом и нитью длинной 100 см при его начальном отклонении от положения равновесия на 5 см. Уменьшите длину маятника до 25 см и снова измерьте период колебаний маятника. Подтверждают ли результаты опытов предположение о том, что при уменьшении длины нити в 4 раза период колебаний уменьшается в 2 раза?

Ответ. Период колебаний маятника зависит только от длины маятника: Т = 2π

Билет №11

2. Наблюдение явления электромагнитной индукции

В вашем распоряжении имеется оборудование для исследования явления электромагнитной индукции: магнит, проволочная катушка, миллиамперметр. Подключите миллиамперметр к катушке, исследуйте возможные способы получения индукционного тока в катушке. Сделайте вывод об условиях, при которых возникает электрический ток.

Ответ: Индукционный ток возникает при введении и выведении магнита из катушки; направление тока зависит от полярности магнита и направления движения магнита относительно катушки.

Билет№13

2. Изменение влажности воздуха с помощью психрометра.

В вашем распоряжении имеется прибор для измерения влажности воздуха. Рассмотрите его устройство. Подготовьте прибор к работе. Определите влажность воздуха, если у вас нет психрометра?

Ответ. С помощью психрометрической таблицы по температурам сухого и влажного термометров.

Билет№17

2. Наблюдение явления подъема жидкости в капилляре.

В вашем распоряжении имеются фильтровальная бумага, чернила, кусок льда, сахара, стакан подкрашенной жидкости, капиллярные трубки, молочная бутылка, тонкая палочка. Рассмотрите, как движется жидкость по капиллярам, и объясните наблюдаемые явления.

Ответ. Жидкость по капиллярам поднимается; высота подъема зависит от диаметра капилляра и от свойств жидкости.

Билет №20

2. Построение графика зависимости силы упругости от удлинения.

В вашем распоряжении имеются пружина, грузы, динамометр, штатив с лапкой и муфтой, линейка. Исследуйте зависимость силы упругости груза от удлинения пружины. Для этого соберите установку из предложенных приборов и заполните таблицу.

| Сила упругости, Н |

|

|

|

|

|

|

| Удлинение, м |

|

|

|

|

|

|

Постройте график зависимости силы упругости от удлинения пружины. Объясните полученный график.

Ответ.

Билет №22

2. Измерение сопротивления при последовательном и параллельном соединениях двух проводников.

В вашем распоряжении имеется оборудование для измерения сопротивления резисторов: источник тока, два резистора известного сопротивления, амперметр, вольтметр, соединительные провода. Зная сопротивления резисторов, подсчитайте сопротивление участков цепи при их последовательном и параллельном соединениях.

Соберите электрическую цепь, соединив резисторы последовательно. Измерьте силу тока в цепи и напряжение на её концах. Рассчитайте по закону Ома для участка цепи сопротивление двух последовательно соединенных резисторов. Сравните полученный результат с имеющимися теоретическими расчетами.

Повторите измерения для участка цепи с параллельно соединенными резисторами.

Ответ. При последовательном соединении R = R1+R2. При параллельном соединении 1/R = 1/R1+1/R2.

Билет №24

2. Проверка зависимости времени движения шарика по наклонному жёлобу от угла наклона жёлоба.

В вашем распоряжении имеются желоб, линейка, шарик, секундомер, металлический цилиндр. Установите один конец желоба на небольшой высоте h = 1-2 см, над поверхностью стола, а в конце желоба положите цилиндр. Измерьте промежуток времени за который шарик, пущенный из состояния покоя с верхней точки желоба равной 2h и снова измерьте время движения шарика.

Подтверждают ли результаты опытов предположение о том, что время движения шарика уменьшилось в 2 раза при увеличении высоты верхней точки жёлоба вдвое?

Ответ: Нет,

Билет №25

2. Построение графика зависимости силы тока от напряжения.

В вашем распоряжении имеется оборудование для сборки электрической цепи: источник тока, амперметр, вольтметр, реостат, ключ, соединительные провода. Соберите электрическую цепь, замкните её и измерьте силу тока и напряжение на резисторе. Перемещая движок реостата, зафиксируйте 4-5 значений силы тока и напряжения на резисторе. Данные занесите в таблицу:

| Сила тока, А |

|

|

|

|

|

|

| Напряжение, В |

|

|

|

|

|

|

Постройте график зависимости силы тока от напряжения. Какое предположение о зависимости силы тока от напряжения можно сделать на основе этого опыта?

Ответ:

Билет №1

3. Пленённое электричество. В технике основными устройствами, где используется явления электромагнитной индукции, являются генераторы электрического тока, электродвигатели и трансформаторы. Генератор состоит из статора и ротора. Массивный неподвижный статор представляет собой полый стальной цилиндр, на внутренней стенке которого уложено большое число витков металлического провода, ведущего во внешнюю электрическую цепь к потребителю электроэнергии. Ротор – цилиндр с пазами, большой неподвижный электромагнит, установленный внутри статора. Под действием пара, газа или падающей воды (на гидростанциях) ротор начинает быстро вращаться, и в проводах статора благодаря электромагнитной индукции возникает электрический ток.

В электродвигателях происходит обратное превращение: переменный электрический ток, протекая через провода статора, заставляет ротор вращаться. С помощью механических приспособлений движение ротора можно передать ленте транспортера, эскалатору метро, зубчатым и ременным передачам любого станка на современном заводе.

Огромные генераторы и электродвигатели выпускаются сейчас промышленностью многих стран мира. На теплоэлектростанциях монтируются генераторы мощностью до 1 млн. киловатт электроэнергии! Такие генераторы вырабатывают низкое электрическое напряжение, которое обязательно повышают, прежде чем передать электроэнергию от расположенных вдалеке электростанций к городам, где её ждут промышленные предприятия и жилые дома.

Здесь уже незаменимыми оказываются такие устройства, как трансформаторы, состоящие из сердечника и двух катушек, в которых разное число витков. Если к катушке с большим числом витков подвести переменный электрический ток большого напряжения, то с катушки с малым числом витков можно «снять» больший ток, но значительно меньшего напряжения. Ведь в электрической сети жилой квартиры лучше иметь напряжение, безопасное для жизни и спиралей электрических лампочек. Тоненькие вольфрамовые спирали легко перегорают при повышенном напряжении. А свет лампочки для нас очень важен. Учитывая тепловое действие электрического тока, чтобы уменьшить потери, используют трансформатор: благодаря повышенному напряжению сила тока, отправляемого в дальний путь, меньше.

Вопросы:

1. Какие устройства используют явление электромагнитной индукции?

2. Назовите основные части генератора электрического тока и их назначение.

3. Назовите основные части трансформатора и их назначение.

4. Каким способом можно уменьшить потери в линии электропередач и в то же время сделать передачу электроэнергии более безопасной для жизни человека?

Билет №2

3. Космические лучи. В 1913 г. эксперимент австрийского ученого В. Гесса доказал, что именно из космоса приходит проникающее излучение, разбивающее молекулы воздуха на зараженные ионы. В 1927 г. советский физик Д. В. Скобельцин обнаружил в камере Вильсона, помещенной в магнитное поле, группы зараженных частиц, траектории которых почти не искривлялись. Эксперименты других ученных не оставили сомнений в том, что именно зараженные частицы очень высоких энергий (миллиарды электрон-вольт) были «виновниками» и высокой проникающей способности космических лучей и необычных превращений при их взаимодействии с веществом. Частицы, прилетающие из космоса в атмосферу Земли, образуют так называемый атмосферный ливень – поток из миллионов частиц, «орошающий» участок поверхности Земли в несколько квадратных километров. К концу 1940-х годов был изучен энергетический спектр и состав первичного излучения. Уникальная проникающая способность космических лучей используется для «просвечивания» больших толщ грунта, рудных тел и пустот, а также массивных сооружений в поисковой и инженерной геологии.

Большая научная ценность излучения космических лучей состоит в определении их первичного состава (который в общих чертах повторяет состав химических элементов Вселенной), а также их вариаций в пространстве и времени. Попытки установить происхождение этих частиц привели астрофизиков к познанию ряда процессов их ускорения в очень сильных и протяженных электромагнитных полях вокруг уникальных космических тел – сверхновых звезд, пульсаров (т. е. быстро вращающихся нейтронных звезд), «чёрных дыр» и т. д. Наблюдения источников космических лучей ведутся по приходящим от них электромагнитным излучениям широкого диапазона – от радиоволн до гамма-квантов сверхвысокой энергии.

Вопросы:

1. Что изучает астрофизика?

2. Какими свойствами обладают космические лучи?

3. Назовите стабильные элементарные частицы.

4. Назовите электромагнитные излучения источником, которых является космос.

Билет №3

3. Жидкие кристаллы. В 1889 г. австрийским ботаником Ф. Рейницером и немецким физиком О. Лиманом были открыты органические вещества, которые обладают свойством жидкости – текучестью, - но сохраняют определенную упорядоченность расположения молекул и анизотропию свойств, характерную для монокриссталов. Как же могут существовать жидкие кристаллы, совмещающие в себе прямо противоположные свойства жидкости и металла? Дело в том, что жидкость, оставаясь в целом изотропной, может состоять из анизотропных молекул. Под внешним воздействием, в частности, электрического поля, тонкие слои такой жидкости приобретают анизотропные свойства, которые можно использовать в технике. Например, если поместить такую жидкость в тонкий зазор толщиной 0,1 – 0,01 мм между двумя стеклянными пластинами, на которых нацарапаны параллельные микроскопические бороздки, то все молекулы выстраиваются вдоль этих бороздок. Такая плоская ячейка хорошо пропускает падающий на нее свет. Если при помощи прозрачных электродов создать на отдельных участках ячейки электрическое поле, то ориентация молекул под электродами изменится, изменится и способность пропускать свет.

Для переориентации молекул в тонком слое жидкого кристалла требуются очень малая электрическая энергия, и этот процесс происходит достаточно быстро – за сотые и даже тысячные доли секунды. При помощи слабых электрических сигналов можно управлять прозрачностью жидкого кристалла.

Такой принцип реализован в буквенно-цифровых индикаторах (электронные часы, микрокалькуляторы, термометры), его используют для создания экранов телевизоров, плоских дисплеев, информационных стендов, например, на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.

Некоторые жидкие кристаллы меняют свои свойства при изменении температуры. Это свойство используют в медицине для определения участков тела с повышенной температурой и в технике для контроля качества микросхем.

Вопросы:

1. Что такое анизотропия?

2. Какие вещества называют жидкими кристаллами?

3. Какой принцип лежит в основе работы устройств на жидких кристаллах?

4. Какое свойство жидких кристаллов используется на практике?

Билет №4

3. Электричество спускается с неба. В античной Греции философ Фалес, натирая меховой шкуркой янтарь, кусочек окаменевшей смолы хвойных деревьев, с удивлением наблюдал, как янтарь после этого начинал притягивать к себе перышки, пух, сухие листья. Недаром через несколько тысячелетий ученые назовут элементарную частицу, несущую единичный электрический заряд, греческим словом «электрон» (от греч. [электро], означающим в переводе янтарь).

Много свидетельств оставили нам древние историки о наблюдавшихся ночью в горах или на мачтах кораблей переливающихся холодных огнях. Их видел на копьях солдат во время ночного похода через горы достаточно внимательный свидетель – древнеримский полководец Юлий Цезарь. О них вспоминали знаменитые мореплаватели Колумб и Магеллан. Похожие огни «плясали» на высоком шпиле церкви святого Эльма в одном из городов Франции.

Начиная научные исследования электричества, ученые довольно быстро поняли, что все эти таинственные огни вызваны атмосферным электричеством. Облака во время грозы – плавающие в воздухе обкладки огромных электрических конденсаторов. Ослепительная молния, возникающая при слишком тесном сближении природных накопителей электроэнергии, наглядно показывает, как много электричества может быть в небе у нас над головой. Ультрафиолетовое излучение Солнца обладает достаточной энергией, чтобы оторвать от молекул и атомов некоторых газов, составляющих воздух, свободные электроны. В высоких слоях атмосферы образуется смесь электронов и положительно заряженных ионов – остатков молекул и атомов, лишившихся части своих электронов. Частицы пыли, туман, грозовые облака и тучи неизбежно привлекают к себе заряженные частицы. С зараженного облака заряды стекают на другие предметы, вызывая легкое свечение. Во время грозы возникает электрический заряд в атмосфере, или молния, которая может вызвать пожары, разрушить дома, сломать деревья.

Вопросы :

1. Как сообщить телу электрический заряд?

2. Приведите примеры возникновения электрических разрядов.?

3. Что происходит под действием ультрафиолетового излучения в воздухе?

4. Какими свойствами обладает электрон?

Билет №5

3. Воздействие радиации на окружающую среду. Техногенное воздействие на окружающую среду при строительстве и эксплуатации атомных электростанций многообразно:

- локальное механическое воздействие на рельеф – при строительстве;

- попадание химических и радиоактивных компонентов в стоки поверхностных и грунтовых вод;

- изменение характера землепользования и обменных процессов в непосредственной близости от АЭС;

- изменение микроклиматических характеристик прилежащих районов и др.

Отметим также тепловое и химическое загрязнение окружающей среды, воздействие на обитателей водоемов-охладителей, изменение гидрологических характеристик прилежащих к АЭС районов, выбросы и сбросы радиоактивных и токсических веществ из систем АЭС. Через трубку в атмосферу попадают газовые и аэрозольные выбросы. В жидких сбросах вредные примеси в виде растворов или мелкодисперсных смесей могут попадать в водоемы. Включаясь в многообразные движения атмосферы, поверхностные и подземные потоки, радиоактивные и токсические вещества распространяются в окружающей среде, попадают в растения, в организмы животных и человека. Выбросы могут быть как постоянные, находящимися под контролем персонала, так и аварийными, залповыми. При авариях на АЭС может оказываться существенное радиационное воздействие на людей и экосистемы.

Вопросы:

Назовите факторы техногенного воздействия эксплуатации АЭС на объекты окружающей среды.

Как зависит интенсивность радиации от расстояния до источника радиоактивного излучения?

Что называют ядерным реактором?

В чем преимущества АЭС?

Билет №6

3. Смачивание и капиллярность. В тех случаях, когда молекулы жидкости притягиваются к молекулам твердого тела сильнее, чем друг к другу, мы говорим о смачивании твердого тела. Вода смачивает стекло, дерево, хлопок, кожу и растекается по этим материалам тонким слоем, стремясь как можно больше увеличить площадь поверхности соприкосновения.

Если же опустить на поверхность воды покрытую жиром стеклянную пластинку, то на её поверхности вода будет собираться крупными каплями и легко стекать. Это указывает на то, что сила притяжения между молекулами воды больше, чем между молекулами воды и жира. В таких случаях говорят о явлении несмачиваемости.

Явления смачивания и несмачивания часто встречаются в быту и технике. Для подъема горючей жидкости по фитилям в свечах и лампах, при стирке, склеивании необходимо хорошее смачивание. Благодаря явлению смачивания жидкость по тонким капиллярам (трубочкам или слоям толщиной около миллиметра) поднимается вверх. Такими капиллярами пронизаны стволы деревьев, и по ним к кроне поднимаются питательные вещества, растворенные в воде. При строительстве фундаменты домов изолируют от кирпичных стен рубероидом либо другим материалом, в котором нет капилляров, чтобы стены не отсыревали.

Перья водоплавающих птиц, наоборот смазаны жиром, поэтому птицы не мёрзнут. Если иголку, смазанную жиром, аккуратно положить плашмя на воду, она не утонет, а немного «продавит» поверхностную пленку воды и будет лежать в образовавшейся ложбинке. Это явление используется насекомыми для быстрого бега по воде (водомерки, например, настолько приспособились «ходить по воде», что постоянно живут на её поверхности).

Вопросы:

Что называют явлением смачивания и несмачивания?

Для чего нужны капилляры дереву?

Почему на поверхности резины капелька воды принимает форму шарика, а на поверхности хлопчатобумажной ткани растекается тонкой пленкой и впитывается?

Как высота подъёма жидкости в капиллярах зависит от их диаметра?

Билет 7

«Трубы-хамелеоны»

Для трубопроводов, которые находятся в помещениях, большое значение имеет их внешний вид. Для красоты их красят, никелируют. Но можно применить необычное покрытие, изобретение которого подсказано бабочками.

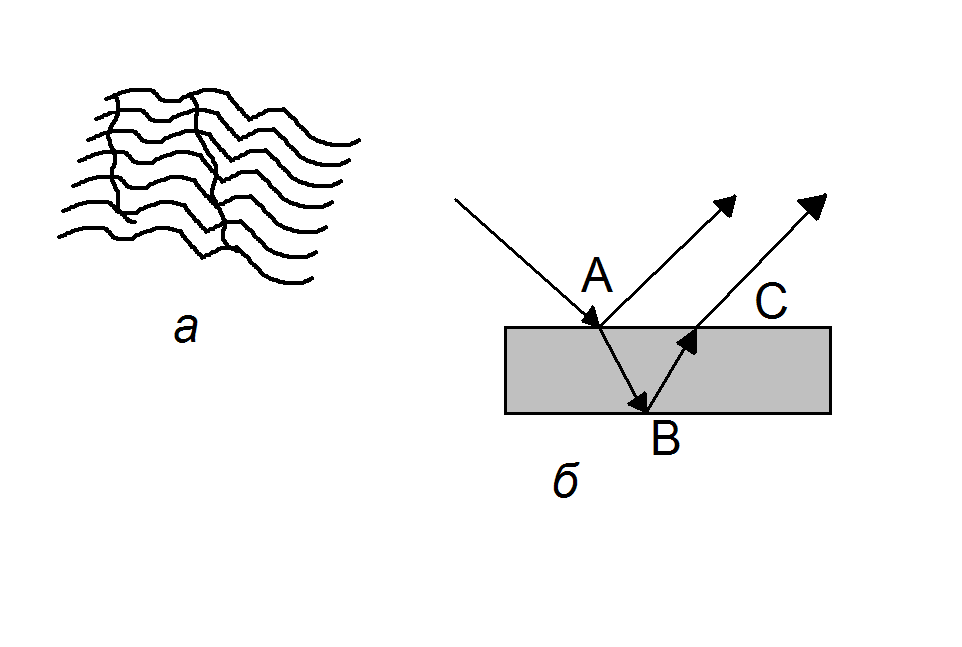

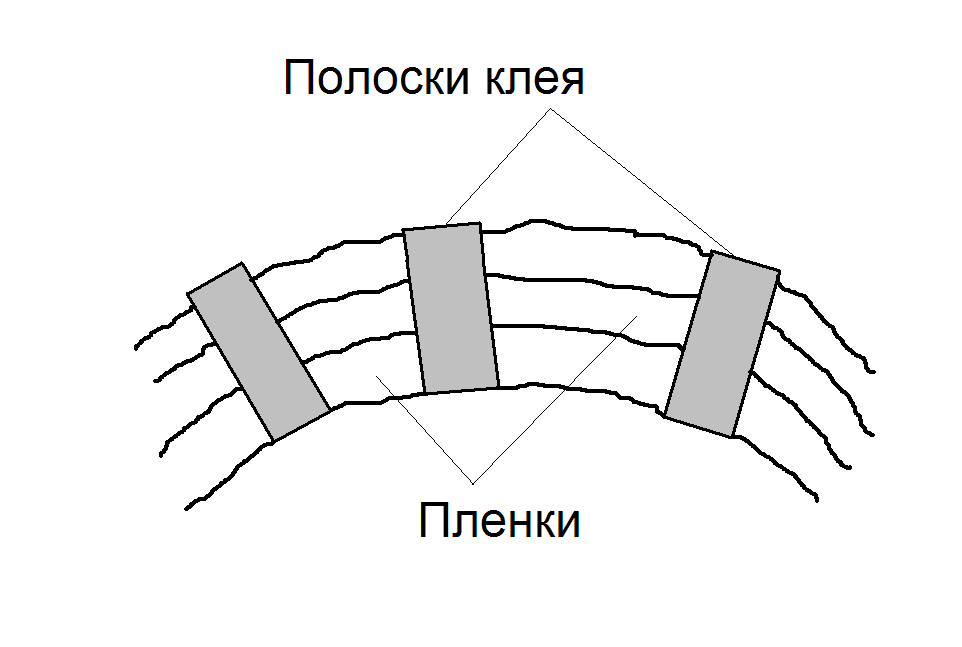

Чешуйка крыла тропических бабочек семейства Урании состоит из хитиновых пластинок, между которыми имеются прослойки воздуха (а). Отраженный луч представляет собой результат интерференции лучей, отраженных от передней и задней поверхностей пластинки. Разность хода двух частей (АВС) двух частей световой волны определяется толщиной пластинки и углом падения лучей (б).

Современные технологии позволяют получать тонкие пленки толщиной до 0,5 мкм. На внешние стенки труб наносят покрытия из слоев пленки толщиной около 5 мкм, склеенных между собой. Но клей наносят не сплошь, а тонкими полосками, и получается структура, аналогичная чешуйкам бабочек Ураний.

Такое покрытие будет менять цвет при изменении температуры: у горячей трубы возрастает давление изнутри на слои покрытия, и толщина воздушных зазоров уменьшается. По оттенкам цвета можно безошибочно определить, течет ли по трубе вода, и какая она – горячая или холодная. Кроме того, подобное покрытие также служит хорошим теплоизолятором и уменьшает потери тепла.

Вопросы:

Что представляет собой явление интерференции света?

Рассмотрите первый рисунок и поясните, какие лучи интерферируют в чешуйке бабочки.

Почему для нанесения описанного в тексте покрытия на трубы нельзя использовать пленки толщиной, например, 1мм?

При нагревании металлические трубы расширяются быстрее, чем материал пленок в покрытии. В какую сторону при увеличении температуры протекающей по трубе воды сместится окраска трубы – в синюю или красную? Почему?

Билет №8

3. Исследование атмосферного электричества. Изучение грозного атмосферного электричества требовало отчаянной смелости от ученых, особенно в далеком XVIII столетии, когда не существовало ни измерительных приборов, ни изолированных проводов, ни представления о том, как электрический ток сделать безопасным.

Пытаясь зарядить «небесным» электричеством во время грозы лейденскую банку, погиб верный помощник М. В. Ломоносова – Г. Рихман. Сам Михаил Васильевич во время подобных опытов тоже не раз подвергался смертельной опасности. Но новое влекло неудержимо. Недаром Ломоносов записывал в дневнике: «Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений». И планировал новые эксперименты: «Каков будет цвет электрических искр и пламень, вызванный в растворах солей и соляных жидкостях? Будет ли наэлектролизованное олово плавится при меньшей степени огня? Способствует ли электрическая сила кристаллизации или нет? Ускоряет ли осаждение электрическая сила?»

Как мы видим, задолго до изобретения удобных источников тока – гальванических батарей – родоначальник отечественной науки намечал опыты по осаждению одних материалов на другие с помощью электрического тока. Ломоносов предвосхитил метод гальванопластики, который изобрел через 100 лет другой российский академик – Б. С. Якоби.

На другом конце земного шара, в Америке, в те же годы работал Б. Франклин, тоже занимаясь изучением атмосферного электричества. К счастью очень рисковые опыты Франклина окончились благополучно. Ведь он тоже решил вызвать молнию на себя, запустив во время грозы высоко в небо воздушного змея, которого держал на влажной бечевке. Вода проводит электричество, и если молния имеет электрическую природу, то она спустится, подумал Франклин, по мокрой бечевке, как по металлическому проводу. И молния действительно ударила в землю рядом с Франклином!

Вопросы:

Назовите фамилии ученых, исследовавших атмосферное электричество.

Как взаимодействуют заряженные тела друг с другом?

Что такое метод гальванопластики?

Каким способом можно наэлектризовать тело?

Билет № 9

3. Трение скольжения и трение качения. Силы, которые приходится преодолевать, заставляя тело скользить и катиться, различаются в несколько десятков раз. Неудивительно, что трение качения «победило» трение скольжения, и человечество уже давно перешло на колесный транспорт. Но замена полозьев колесами ещё не была полной победой, ведь колесо насажено на ось. На первый взгляд, невозможно избежать трения осей о подшипники. На протяжении веков люди старались уменьшить трение скольжения в подшипниках с помощью различных смазок. Получалось уменьшение в 8-10 раз, но все, же иногда и этого было недостаточно.

Только в конце XIX в. возникла замечательная идея заменить в подшипниках трение скольжения трением качания. Эту замену осуществляют с помощью шарикового подшипника. Между осью и втулкой помещают шарики, заменяя, таким образом, трение скольжения трением качения. Роль подшипников качения в современной технике трудно переоценить. Их делают с шариками, с цилиндрическими роликами, с коническими роликами. Существуют шариковые подшипники размеров в миллиметр и подшипники для больших машин массой более тонны.

В технике часто необходимо уменьшать трение, чтобы увеличить срок службы деталей. В этих случаях трение скольжения заменяют с помощью подшипников трением качения либо наносят смазку на трущиеся части.

Вопросы:

Чем отличаются силы трения качения и силы трения скольжения друг от друга?

Какие существуют способы для уменьшения трения в деталях и механизмах?

Назовите различные виды сил трения.

Как связана силы трения скольжения с массой движущегося тела?

Билет №10

3. Электричество превращается в свет. Замечательный русский ученый, академик В. В. Петров ещё в конце XVIII в. сумел с помощью тонких опытов обнаружить различие биологической и химической люминесценцией, между свечением живых организмов и органических веществ – люминофоров, - смог выяснить условия, при которых светлячки в лесу сияют ярче, а люминофоры светятся дольше. Свечение люминофоров становится более длительным, если их предварительно облучить солнечным светом, а излучение светлячков усиливается при воздействии кислорода воздуха. В 1802 г. ему удалось сделать открытие мирового значения: сближая две угольные палочки, соединенные с огромным вольтовым столбом (составленным из сотен гальванических элементов), Петров впервые в мире наблюдал возникновение разряда между ними, светящуюся дугу ослепительно белого цвета, превращение электричества в свет! Петров прекрасно понимал значение своего открытия. В его сообщениях есть строчки, в которых говорится, что при сближении углей возникает «яркий белого света или пламя… от которого темный покой довольно ясно освещен быть может».

В 1876 г. русский изобретатель П. Н. Яблочков создал первую электрическую лампу, в которой между двумя параллельными электродами горела электрическая дуга… Как жаль, что в начале XIX в. труды русских ученых не переводились на иностранные языки! В 1808 г. знаменитый английский химик сэр Хэмфри Дэви тоже зажёг электрическую дугу, не подозревая, что он не первооткрыватель.

Вопросы:

Какое открытие было сделано академиком В. В. Петровым?

Каково устройство электрической лампы накаливания?

Кто был создателем первой электрической лампы?

Что называют люминесценцией?

Билет №11

3. Использование фотоэффекта

Начало исследований было положено в 1887 г. немецким физиком Г. Герцем. Он установил, что при УФ-излучении электрическая искра между двумя металлическими стержнями-электродами проскакивает при меньшей разности потенциалов, чем в отсутствие излучения. Детально фотоэффект изучался с 1888 г. Первыми исследователями были русский физик А. Г. Столетов, немецкий физик В. Гальвакс и итальянский физик и инженер А. Риги (именно Риги и назвал это явление фотоэффектом – возникновением тока в цепи при освещении). Другой немецкий физик Ф. Ленард, вскоре понял, что фотоэффект – это испускание электронов веществом под действием света, причем максимальная кинетическая энергия этих электронов определяется частотой света и не зависит от его интенсивности. Теоретическое объяснение этого явления дал А. Эйнштейн в 1905 г.

При внешнем фотоэффекте электроны выбиваются из освещаемой металлической пластины, помещенной в вакуум и служащей фотокатодом, и летят под действием приложенного внешнего электрического напряжения к другому электроду – аноду. В результате во внешней цепи возникает электрический ток. На этом типе фотоэффекта работают фотоэлементы – устройства, преобразующие световой поток в электрический сигнал. Электрический сигнал можно усилить с помощью электронных устройств и использовать для управления какой-либо системой, например, турникетом в метро.

Другой тип фотоэлементов, с внутренним фотоэффектом (перераспределением под действием света электронов по энергетическим состояниям в твердых телах и жидкостях), - фоторезисторы. Под действием света они изменяют свое электрическое сопротивление, благодаря чему меняется и ток в цепи. Фоторезисторы в отличие от фотоэлементов с внешним фотоэффектом могут реагировать на инфракрасное (длинноволновое) излучение. С их помощью измеряют распределение температуры слабо нагретых тел. Специальные приборы позволяют, например снять карту температуры поверхности человеческого тела и по ней сделать вывод о здоровье человека. Солнечные батареи обеспечивают энергией космические корабли. Они составлены из множества полупроводниковых фотодиодов, преобразующих свет в электрическую энергию. При освещении фотодиода один его электрод заряжается положительно, а другой – отрицательно. Если между электродами включить резистор, то через него потечет ток.

Вопросы:

Что называют фотоэффектом?

Кто из ученых занимался исследованием фотоэффекта?

В каких приборах используется явление фотоэффекта?

Запишите основное уравнение фотоэффекта.

Билет 12

3. «Открытие животного электричества»

Днем рождения науки электробиологии по праву считается 26 сентября 1786 г. В этом году итальянский врач и ученый Луиджи Гальвани начинает новую серию опытов, решив изучить действие на мышцы лягушки «спокойного» атмосферного электричества. Поняв, что лапка лягушки является в некотором смысле чувствительным электродом, он решил попробовать обнаружить с её помощью атмосферное электричество. Повесив препарат на решетке своего балкона. Гальвани долго ждал результатов, но лапка не сокращалась, ни при какой погоде.

И вот 26 сентября лапка, наконец, сократилась. Но это произошло не тогда, когда изменилась погода, а при совершенно других обстоятельствах: лапка лягушки была подвешена к железной решетке балкона на медном крючке и свисающим концом случайно коснулась решетки.

Гальвани проверяет: оказывается всякий раз, как образуется цепь «железо-медь-лапка», тут же происходит сокращение мышц независимо от погоды. Ученый переносит опыты в помещение, использует разные пары металлов и регулярно наблюдает сокращение мышц у лягушки. Таким образом, был открыт источник тока, который в последствии был назван гальваническим элементом.

Как же можно было объяснить эти наблюдения? Во времена Гальвани ученые считали, что электричество не может возникать в металлах, они могут играть только роль проводников. Отсюда Гальвани заключает, источником электричества в этих опытах являются сами ткани лягушки, а металлы только замыкают цепь.

Вопросы:

Какую гипотезу пытался проверить Л. Гальвани, начиная в 1786 г. новую серию опытов с лапкой лягушки?

Какой вывод сделал Л. Гальвани на основании своих опытов? В чем состояла ошибочность его вывода?

Из каких основных частей должен состоять гальванический элемент?

Если бы вы проводили опыты, аналогичные опытам Гальвани, то какие бы дополнительные исследования (кроме проверки разных пар металлов) осуществили?

Билет №13

3. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. В цилиндрах двигателя происходит окисление мелкораспыленного и испаренного топлива кислородом воздуха с образованием углекислого газа и воды и выделением тепла. За тысячные доли секунды, отведенные на этот процесс при каждом такте работы двигателя, часть топлива не успевает сгореть. Продукты неполного сгорания выбрасываются в атмосферу из выхлопной трубы. Дизели выбрасывают ещё и сернистый ангидрит, образующий при горении топлива в цилиндрах. В США, Японии, а также России были установлены предельно допустимые нормы выброса для различных категории автомобилей.

Из-за загрязнения изменяется климат. Одна из гипотез состоит в том, что изменение климата в XX в., является следствием повышения среднеглобальной приземной температуры воздуха (она повысилась примерно на 0,5 0С). В атмосфере возросла концентрация парниковых газов, углекислоты, метана, хлорфторуглерода, оксида азота. Молекулы этих газов поглощают тепловое излучение поверхности Земли и частично излучают его обратно, создавая так называемый парниковый эффект. Из-за изменения климата исчезают отдельные виды животных и птиц, например, исчезла реликтовая чайка. Уже так много видов животных занесено в Красную книгу!

Ведется борьба и с шумовыми загрязнениями, которые наблюдаются в больших городах с огромным кол-вом автомобилей: запрещаются звуковые автомобильные сигналы, сирены.

Сейчас создаются различные природозащитные движения. Гринпис – это экологическое движение, созданное в 1971 г. Его задача – охрана окружающей среды. Штаб-квартира находится в США. По заявлениям руководства организации, Гринпис абсолютно не получает государственного финансирования, а его огромный бюджет складывается из частных пожертвований и взносов.

Вопросы:

Что называется тепловым двигателем?

Назовите свойства парниковых газов.

В чем состоит вредное воздействие, тепловых двигателей на окружающую среду?

Каким образом можно уменьшить загрязнение окружающей среды, продолжая использовать автомобили?

Билет №14

3. Очистка газовых выбросов. Борьба с загрязнением атмосферы – одна из серьезнейших проблем современности. Ежегодно на земном шаре в воздух выбрасывается 250 млн т золы, десятки миллионов тонн сернистого газа, оксидов азота и других веществ, способных сделать большие территории непригодными для жизни людей, животных и растений, вызвать коррозию машин, строений и аппаратов. Наиболее радикальная защита – совершенствование производственных процессов. Например, недавно в нашей стране разработана технология использования диоксида серы, выбрасываемого предприятиями цветной металлургии. Технология позволяет не только ликвидировать этот источник загрязнения воздуха, но и получить дешевую серную кислоту.

В любом случае необходимо газовые выбросы очищать. Вредные вещества в газообразном состоянии удаляют путем абсорбции или же подвергают каталитической реакции, в результате которой они превращаются в неопасные соединения. Очистку газов от твердых примесей (пыли, дымов и туманов) проводят с помощью гидромеханических процессов в фильтрах. Например, высокоэффективные электрофильтры на крупных современных тепловых электростанциях и на теплоэлектроцентралях нашей страны, сжигающих твердое топливо, обеспечивают очистку дымовых газов от золы на 99%. А ведь недавно ТЕЦ были основным источником загрязнения воздуха.

Сжигание топлива сопровождается выделением в атмосферу углекислого газа, способного поглощать тепловое инфракрасное излучение поверхности Земли. Рост концентрации углекислого газа в атмосфере приводит к повышению её температуры. Ежегодно температура атмосферы Земли повышается на 0,05 0С. Этот эффект может создать угрозу таяния ледников и катастрофическое повышение уровня Мирового океана.

Продукты сгорания топлива существенно загрязняют окружающую среду. Углеводороды, вступая в реакцию с озоном, находящимся в атмосфере, образуют химические соединения, неблагоприятно воздействующие на жизнедеятельность растений, животных и человека.

Потребление кислорода при горении топлива уменьшает содержание кислорода в атмосфере.

Для охраны окружающей среды широко используют очистные сооружения, препятствующие выбросу в атмосферу вредных веществ, резко ограничивают использование соединений тяжелых металлов, добавляемых в топливо, разрабатывают двигатели, использующие водород в качестве горючего, создают электромобили и автомобили, использующие солнечную энергию.

Вопросы:

В чем состоит отрицательное воздействие тепловых двигателей на окружающую среду?

Какие методы защиты окружающей среды используют в настоящее время?

Что такое парниковый эффект?

Какие методы охраны окружающей среды можете предложить вы?

Билет 16

3. «Ледяная магия»

Между внешним давлением и точкой замерзания (плавления) воды наблюдается интересная зависимость. С повышением давления до 2200 атм она падает: с увеличением давления на каждую атмосферу температура плавления понижается на 0,0075 0 С. При дальнейшем увеличении давления точка замерзания воды начинает расти: при давлении 3530 атм вода замерзает при -170С, при 6380 атм – при 00С а при 20670 атм – при 76 0С. В последнем случае будет наблюдаться горячий лед.

При давлении 1 атм объем воды при замерзании резко возрастает примерно на 11%. В замкнутом пространстве такой процесс приводит к возникновению громадного избыточного давления. Вода, замерзая, разрывает горные породы, дробит многотонные глыбы.

В 1872 г. англичанин Боттомли впервые экспериментально обнаружил явление режеляции льда. Проволоку с подвешенным на ней грузом помещают на кусок льда. Проволока постепенно разрезает лед, имеющий температуру 0 0С, однако после прохождения проволоки разрез затягивается льдом, и результате кусок льда остается целым.

Долгое время думали, что лед под лезвиями коньков тает потому, что испытывает сильное давление, температура плавления льда понижается – и лед плавится. Однако расчеты показывают, что человек массой 60 кг, стоя на коньках, оказывает на лед давление примерно 15 атм. Это означает, что под коньками температура плавления льда уменьшается только на 0,11 0С. Такого повышения температуры явно недостаточно для того, чтобы лед стал плавиться под давлением коньков при катании, например при -100С.

Вопросы:

Как зависит температура плавления льда от внешнего давления?

Приведите два примера, которые иллюстрируют возникновение избыточного давления при замерзании воды.

Попробуйте объяснить своими словами, что может означать термин «режеляция».

При протекании какого процесса может выделятся теплота, которая идет на плавление льда при катании на коньках?

Билет №15

3. Тормоз. Представьте себе, что произошло бы на улице, если бы автомобили, троллейбусы и автобусы не имели тормозов! Не менее важны тормоза для грузоподъемных и технологических машин. Как замедлить машину. Как удержать её от самопроизвольного движения? Как быстро остановить? В этих случаях помогает трение, - на нем основано устройство всех механических тормозов.

Наибольшее распространение получили тормоза колодочного типа. На вращающемся валу машины – стальной барабан. К нему при торможении снаружи или изнутри прижимаются колодки из чугуна или другого материала, который в паре со сталью барабана имеет высокий коэффициент трения. Обычно колодки прижимают к барабану с помощью рычагов, электромагнитных устройств или сжатого воздуха. В автомобилях, например, для этого в тормозной цилиндр под давлением нагнетается масло.

Вместо колодочных часто применяются дисковые тормоза. Они тормозят за счет трения между вращающим и неподвижным дисками. Можно встретить и ленточные тормоза. У них вместо колодок к барабану прижимается охватывающая его лента, покрытая усиливающим трение материалом.

Часто тормозные колодки или ленты постоянно прижимаются к барабану весом груза, подвешенного на рычаге, и отжимаются при помощи электромагнита только на время работы механизма. Такие тормоза называются грузовыми и применяются в подъемных кранах и различных лебедках для предотвращения самопроизвольного опускания подвешенного на тросе груза.

В некоторых механизмах, например редукторах, для предотвращения самопроизвольного вращения ведомого вала применяют самотормозящуюся червячную передачу. Она отличается от обычных червячных передач меньшим углом наклона винтовой линии червяка. Благодаря этому трение, возникающее между зубьями колеса к червяку, надежно препятствует вращению механизма, а вращение от червяка к колесу передается свободно.

В ряде случаев применяют храповое устройство. Оно состоит из храпового (зубчатого) колеса и стопорящего приспособления (собачки). Собачка допускает вращение храпового колеса в одну сторону и надежно удерживает его при попытке повернуть в обратную. Такое устройство есть почти в любом пружинном механизме, например в часах. Оно позволяет свободно заводить пружину, но не дает ей самопроизвольно раскручиваться.

Вопросы:

Перечислите виды тормозных устройств.

Сравните колодочные и ленточные тормоза.

Какое торможение применяется на электротранспорте, кроме перечисленных в тексте?

Что нужно знать для того, чтобы рассчитать тормозной путь?

Билет 17

3. «Ау, вы меня слышите?»

В 1938 г. американские исследователи Г. Пирс и Д. Гриффин, применив специальную аппаратуру, установили, что великолепная ориентировка летучих мышей в пространстве связана с их способностью воспринимать эхо. Оказалось, что во время полета мышь излучает короткие ультразвуковые сигналы на частоте около 8*104 Гц, а затем воспринимает эхо-сигналы, которые приходят к ней от ближайших препятствий и от пролетающих вблизи насекомых. Гриффин назвал способ ориентировки летучих мышей по ультразвуковому эху эхолокацией.

Ультразвуковые сигналы, посылаемые летучей мышью в полете, имеют характер очень коротких импульсов – своеобразных щелчков. Длительность каждого такого щелчка (1…5) * 10-3 с, ежесекундно мышь производит около десяти таких щелчков.