СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Итоговый проект на тему: «И ласковых имен младенческая нежность». (Женщины в жизни и творчестве А. С. Пушкина)

Проект позволяет выяснить, как чувства к женщине влияли на творчество А.С.Пушкина; показать искренность любовной лирики поэта.

Просмотр содержимого документа

«Итоговый проект на тему: «И ласковых имен младенческая нежность». (Женщины в жизни и творчестве А. С. Пушкина)»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Шумячская средняя школа имени В.Ф.Алешина»

Итоговый проект на тему:

«И ласковых имен младенческая нежность».

(Женщины в жизни и творчестве А. С. Пушкина)

Автор: Винидиктов Станислав Вячеславович,

ученик 9 «А» класса

Руководитель: Сидорова Татьяна Викторовна,

учитель русского языка и литературы

п.г.т. Шумячи

2019

Паспорт проекта

Тема проекта :

«И ласковых имен младенческая нежность». (Женщины в жизни и творчестве А.С.Пушкина).

Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту: литература

Руководитель проекта: Сидорова Т.В., учитель русского языка и литературы.

Тип проекта: исследовательский, поисково – информационный.

Проблема: необходимость современного прочтения любовной лирики поэта.

Цель проекта: выяснить, как чувства к женщине влияли на творчество А.С.Пушкина; показать искренность любовной лирики поэта.

Задачи:

Узнать, кто являлся адресатами любовной лирики А.С.Пушкина.

Проследить, как чувства к женщине влияли на творчество А.С.Пушкина.

Познакомиться с особенностями творческого метода поэта.

Этапы работы:

Подготовительный этап

Выбор темы проекта, разработка плана исследования, определение формы конечного продукта проекта.

Сбор материала, его изучение и систематизация.

Аналитическая работа над собранными материалами, консультация с учителем. Корректировка первоначального направления, выявление и исправление недочётов.

2 Основной этап

Создание альбома

3. Итоговый этап

Составление отчета о выполнении проекта (паспорт проекта).

Защита проекта

Продукт проекта: альбом

Практическая значимость: данный материал может быть использован

на уроках литературы и воспитательных часах.

Аннотация

Поэзия настоящих больших мыслей и чувств всегда подлинно народна, всегда покоряет наши сердца суровой правдой жизни, неугасимой верой в Человека.

Чем «крупнее» художник, масштабнее его творчество, самобытнее талант, противоречивее его эпоха, тем труднее порой современникам оценить истинный вклад поэта в духовную жизнь нации, раскрыть все грани его дарования.

Актуальность данной работы заключается в необходимости современного прочтения любовной лирики поэта, в которой каждый из нас найдёт что-то свое близкое и родное.

Выводы:

Творчество Александра Сергеевича Пушкина - отражение его жизни, его взглядов, его чувств.

Любовь к женщине, в которой чувственное начало всё больше просветляется и уравновешивается началом духовно-нравственным, сливается с внутренне преображённым чувством любви к Родине, природе, ко всему живому, к жизни в целом. Любовь помогает острее чувствовать жизнь, углубляется её философское звучание. Любовь для Пушкина не только разлука, боль, страдания, но и радость, и полёт, и источник творчества.

Любовная тема в его стихотворениях звучит по-разному: от поэтичности и нежности до озлобленности и цинизма, но всегда предельно искренне.

Перо поэта обессмертило имена женщин, о которых мы бы вряд ли сегодня вспоминали.

Список использованной литературы и источников

1. Андронников И.Л. А.С.Пушкин. Новые разыскания. - М., 1948.

2. Анненский И.Ф. Книги отражений (об эстетическом отношении Пушкина к природе). - М., 1979.

3. Афанасьев В.В. А.С.Пушкин. - М., 1991.

4. Белинский В.Г. Статьи о Пушкине.- Саратов. 1990.

5. Бердяев Н.А. Русская идея // Русская литература. - 1990. № 2.

6. Вацуро В.Э. Ранняя лирика Пушкина и поэтическая традиция 20-х годов // Русская литература. - 1964. №3.

7. Виноградов М.И. По живому следу. Духовные искания русской классики. - М., 1997.

8. Григорян К.Н. Пушкин и классика. - М., 1964.

9. Анненков П.В. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина // Пушкин А.С. Сочинения. Т. 1. СПб., 1855. С. 1- 432

10. Благой Д. Творческий путь Пушкина (1826 - 1830). М., 1967

11. Бонди С.М. О Пушкине. М., 1978

12. Вацуро В.Э. «Северные цветы»: История альманаха Дельвига - Пушкина. М., 1978

13. Вацуро В.Э. Записки комментатора. СПб., 1994

| 14. Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М., 1941 |

Используемые интернет-ресурсы

https://knigi.mirtesen.ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/Донжуанский_список_Пушкина

https://yandex.ru/images/search

https://www.culture.ru/materials/

https://www.liveinternet.ru/users/5031950/post334798230

https://www.eg.ru/culture/544992/

http://www.aif.ru/culture/person/1182505

http://fb.ru/article/230223/jenschiny

https://www.e-reading.by

|

| Содержание проекта: | стр |

| 1. | Введение | 7 |

| 2. | Основная часть «Женщины в жизни и творчестве А.С.Пушкина» |

|

| 2.1. | Глава первая |

|

| 2.1.1. | Страница первая. «Светлое имя Пушкин» | 8 |

| 2.2. | Глава вторая. Детство, лицей и послелицейский период. |

|

| 2.2.1. | Страница первая. «Она была нетороплива..» (о Наталии Кочубей) | 9-10 |

| 2.2.2. | Страница вторая .«И с тихими тоски слезами ты вспомни первую любовь...» (об Екатерине Бакуниной) | 11-12 |

| 2.2.3. | Страница третья. Голицына Евдокия Ивановна. | 13-14 |

| 2.3. | Глава третья. Ссылка на юг |

|

| 2.3.1. | Страница первая. «Поймешь ли ты душою скромной стремленье сердца моего…» Волконская Мария Николаевна. | 15-16 |

| 2.3.2 | Страница вторая. «Мой милый друг, не мучь меня, молю… (об Амалии Ризнич). | 17-18 |

| 2.3.3. | Страница третья.«Принцесса Бельветриль» (о Елизавете Ксаверьевне Воронцовой) | 19-21 |

| 2.4. | Глава четвертая. Ссылка в Михайловском. |

|

| 2.4.1. | Страница первая. Беклешева Александра Ивановна. | 22-23 |

| 2.4.2. | Страница вторая. Вульф Анна Николаевна. | 24-27 |

| 2.4.3. | Страница третья. «Гений чистой красоты...» (об А.Керн) | 28-30 |

| 2.5. | Глава пятая. Светская жизнь. |

|

| 2.5.1. | Страница первая. «И говорю ей: "Как вы милы!". И мыслю: "Как тебя люблю!» (об А.Олениной) | 31-33 |

| 2.5.2. | Страница вторая. Екатерина Николаевна Ушакова. | 34-36 |

| 2.6. | Глава шестая. Семейная жизнь. |

|

|

| «А душу твою люблю более...» (Наталья Николаевна Гончарова) | 37-42 |

| 2.7. | Глава седьмая. «Сгорая пламенем любви» | 43 |

| 3. | Заключение | 44 |

|

|

|

|

Введение

Я слушаю тебя и сердцем молодею.

Мне сладок жар твоих речей,

Печальный, снова пламенею

Воспоминаньем прежних дней.

А.С.Пушкин.

Поэзия настоящих больших мыслей и чувств всегда подлинно народна, всегда покоряет наши сердца суровой правдой жизни, неугасимой верой в Человека.

Чем «крупнее» художник, масштабнее его творчество, самобытнее талант, противоречивее его эпоха, тем труднее порой современникам оценить истинный вклад поэта в духовную жизнь нации, раскрыть все грани его дарования.

Актуальность данной работы заключается в необходимости современного прочтения любовной лирики поэта, в которой каждый из нас найдёт что-то свое близкое и родное.

2. Основная часть «Женщины в жизни и творчестве А.С.Пушкина»

2.1. Глава первая.

2.1.1.Страница первая. «Светлое имя Пушкин»

Пушкин победил время и пространство. Пушкинская эпоха уходит все дальше от нас, а Пушкин как будто все ближе. Основоположник родоначальник русской литературы, он и ныне самый популярный, любимый и чтимый поэт нашей страны.

Огромное место в творчестве Пушкина занимает лирика любви и дружбы.

К теме любви Пушкин обращался всю жизнь.

Но особенно много стихотворений А.С. Пушкин посвятил женщинам, которым, по его словам, он "славой был обязан, а может быть, и вдохновеньем".

Тут и легкая увлеченность, и глубокая страсть, и ревность, и терзающие воспоминания о былой любви, и ожидание новой, и добродушная насмешка над девичьим кокетством. И просто любование женской красотой.

2.2. Глава вторая. Детство, лицей и послелицейский период.

2.2.1. Страница первая. «Она была нетороплива..» (о Наталии Кочубей)

В сохранившейся "Программе автобиографии" под 1813 годом Пушкин записал: "Графиня Кочубей. Смерть Малиновского..." Эта запись относится к графине Наталье Викторовне Кочубей.По свидетельству М. А Корфа, она была "первым предметом любви Пушкина", ранним увлечением юного поэта.

В октябре 1811 года был открыт Царскосельский лицей. Там началась бурная творческая юность Пушкина, там пришла к нему первая любовь. Александру шел пятнадцатый год, а графине Наташе Кочубей едва минуло четырнадцать. Она, блистательная красавица, была старшей дочерью министра внутренних дел, члена Негласного комитета при Александре I. Поэт, увидев ее однажды на аллее Царскосельского парка, воспламенился к девушке пылкой страстью. Все в Наташе очаровывало восприимчивого и впечатлительного от природы юношу: ее внешний облик, голос, улыбка, походка, мимика.

Первым серьезным романтическим увлечением в жизни юного Пушкина стала гордая светская красавица Наталия Кочубей.

Короткой была любовь Пушкина к графине Кочубей, но яркой. Влюбленный поэт посвятил очаровательной Наташе своё стихотворение«Воспоминаньем упоенный»

Воспоминаньем упоенный,

С благоговеньем и тоской

Объемлю грозный мрамор твой,

Кагула памятник надменный.

Не смелый подвиг россиян,

Не слава, дар Екатерине,

Не задунайский великан

Меня воспламеняют ныне...

Потом встречи с Пушкиным относятся к последнему десятилетию жизни поэта. Встречались они в петербургском светском обществе, и, по собственному признанию, Пушкин воспользовался живой натурой Кочубей для изображения Татьяны в восьмой главе "Евгения Онегина" (1829-1830).

В 10-й главе «Евгения Онегина» Александр Сергеевич вновь вспоминает свою первую любовь и дарит очаровательной графине несколько строк:

Она была нетороплива,

Не холодна, не говорлива,

Без взора наглого для всех,

Без притязаний на успех.

2.2.2. Страница вторая. «И с тихими тоски слезами ты вспомни первую любовь...» (об Екатерине Бакуниной)

В его стихах - слова любви и восхищения, преклоненье перед "гением чистой красоты". Еще юношей поэт любил сестру своего однокашника - лицеиста Бакунина - Екатерину Бакунину.

Молоденькая девушка, приветливая, милая. Пушкин был впервые пылко влюблен. Теперь каждую свободную минуту проводил он у окна в томительном ожидании и, завидев, наконец, вдалеке знакомую девичью фигурку, опрометью бежал на лестницу, делая вид, будто вышел случайно. Мимолетная встреча, несколько ничего не значащих слов, улыбка... Но как это много для влюбленного. По вечерам, оставшись один в своей тесной комнатке, он доставал дневник и давал волю чувствам.

В ноябре 1815 года Пушкин записал в своем лицейском дневнике:

"Я счастлив был!... Нет, я вчера не был счастлив; поутру я мучился ожиданием, с неописанным волнением стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу - ее не видно было! Наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице, сладкая минута!... Как она мила была! Как черное платье пристало к милой Бакуниной!"

Бакунина оставила заметный след в творчестве Пушкина.

Ей посвящены стихотворения:

"Итак, я счастлив был..." (1815 г.),

"К живописцу" (1815 г.)

Лирический цикл 1816 года - "Окно", "Разлука", "Слово милой" и другие, навеянные безнадежной, неразделенной любовью.

И позднее, в строфе, не вошедшей в окончательный текст " Евгения Онегина", Пушкин вспоминал свою первую юношескую любовь:

...В те дни, когда впервые

Заметил я черты живые

Прелестной девы и любовь

Младую взволновала кровь

И я, тоскуя безнадежно,

Томясь обманом пылких снов,

Везде искал ее следов,

О ней задумывался нежно,

Весь день минутной встречи ждал

И счастье тайных мук узнал.

2.2.3. Страница третья. Голицына Евдокия Ивановна.

С Евдокией Ивановной Голицыной, прозванной в Петербурге PrincesseNocturne (Ночной княгиней), Пушкин познакомился по выходе из Лицея. Прозвище свое Евдокия Ивановна получила потому, что какая-то гадалка предсказала ей смерть в ночные часы, после чего княгиня превратила ночь в день и принимала своих гостей после полуночи.

К моменту знакомства с ней Пушкина Евдокия Ивановна была уже не очень молода, но обретенное ею в петербургском свете влияние, вся необычность, даже некоторая эксцентричность ее облика и жизненных привычек, быть может, даже придавали ей в глазах поэта особое очарование.

Пушкин познакомился с ней в 1817 году у Карамзиных. После окончания Лицея он появился в ее салоне и, пораженный своеобразием Голицыной, сразу же в нее влюбился. В декабре 1817 года П. М. Карамзин писал Вяземскому: «Поэт Пушкин у нас в доме смертельно влюбился в пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера: лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви».

Пушкин восхищался княгиней, хотя она и была старше него почти на 20 лет, но еще поражала окружающих своей красотой и приветливостью.

Княгиня Голицына не могла не обратить внимание на своего юного поклонника. В 1818 году она побывала в Москве, где ее навестил В. Л. Пушкин. Дядя завел разговор о племяннике, а потом с удовольствием сообщил Вяземскому о том, что услышал от княгини: "Племянник мой Александр бывал у нее всякий день, и она меня порадовала, сказав, что он малый предобрый и преумный". Она принимала его любовь с тем же чуть ленивым спокойствием, которое ей было свойственно. Какая-либо фамильярность в их отношениях была невозможна. " При всей своей женственности, которою была она проникнута, - писал Вяземский, - она, кажется, по натуре ли своей или по обету, никогда не прибегала к обольстительным приемам, в которые невольно вовлекается женщина, одаренная внешними и внутренними приманками. Одним словом, нельзя представить себе, чтобы княгиня, когда бы и в каких обстоятельствах то ни было, могла, если смеем сказать, промышлять обыкновенными уловками прирожденного более или менее каждой женщине так называемогококетства."

Поэт посвятил Евдокии Голицыной стихотворение «Краев чужих неопытный любитель» (1817).

Краев чужих неопытный любитель

И своего всегдашний обвинитель,,

Я говорил: в отечестве моем

Где верный ум, где гений мы найдем?

Где гражданин с душою благородной,

Возвышенной и пламенно свободной?

Где женщина - не с хладной красотой,

Но с пламенной, пленительной, живой?

Пушкин часто вспоминал Е. И. Голицыну и передавал ей привет из южной ссылки в своих письмах Тургеневу и Вяземскому. Например, 14 июля 1824 года он писал: «…Целую руку К. Л. Карамзиной и княгине Голицыной, конституционной или антиконституционной, но всегда столь же достойной обожания».

2.3. Глава третья. Ссылка на юг.

2.3.1.Страница первая. «Поймешь ли ты душою скромной стремленье сердца моего…» Волконская Мария Николаевна.

Мария Николаевна Волконская (1805–1863), ур. Раевская — дочь генерала Н. Н. Раевского, жена (с 1825) декабриста князя С. Г. Волконского.

Во время знакомства с поэтом в 1820 году Марии было всего 14 лет. В течение трех месяцев она была рядом с поэтом в совместной поездке из Екатеринослава через Кавказ в Крым. Прямо на глазах Пушкина «из ребенка с неразвитыми формами она стала превращаться в стройную красавицу, смуглый цвет лица которой находил оправдание в черных кудрях густых волос, пронизывающих, полных огня глазах».

Юные годы Марии Николаевны Волконской были озарены гением А.С.Пушкина.

Путешествуя с Раевским на Северном Кавказе и в Крыму (май-сентябрь 1820 г.) Пушкин увлекся пятнадцатилетней Марией

Я помню море пред грозою;

Как я завидовал волнам,

Бегущим бурной чередою

С любовью лечь к ее ногам!

Увлечение Пушкина не носило характера всепоглощающей влюбленности. Это подчеркивает сама Раевская (Волконская) в своих позднейших воспоминаниях. "Как поэт, он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он встречался. В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел".

Он встречался с ней и позже, в Одессе в ноябре 1823 года, когда она вместе с сестрой Софьей приезжала к сестре Елене, жившей тогда у Воронцовых, близких своих родственников.

В последний раз поэт видел Марию 26 декабря 1826 года у Зинаиды Волконской на прощальном вечере по случаю проводов ее в Сибирь.

С Раевской-Волконской исследователи связывали большой цикл лирических стихотворений, написанных поэтом на юге, и даже поэму «Бахчисарайский фонтан».

Считают, что воспоминания о ней отразились в стихотворениях:

"Не пой, красавица, при мне"(1828 г.) и "На холмах Грузии"(1829 г.). Песни Грузии печальной напоминали поэту" черты далекой, бедной девы" на фоне гордых вершин Кавказа. В черновой редакции другого стихотворения ("На холмах Грузии") поэт указывает на давность воспоминаний и неизменность чувств:

Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь

И без надежд и без желаний

Как пламень жертвенный чиста моя любовь

И нежность девственных мечтаний.

В 1929 году сразу же после сватовства Пушкина к Наталье Гончаровой поэт, как бы решив подвести черту под своим прошлым, в одной из своих тетрадей изобразил два наиболее дорогих для него женских профиля. Вот что писала Т. Г. Цявловская: «Один — большие глаза с поволокой, вздернутый носик. Это не Гончарова, а Мария Николаевна Волконская… И рядом портретик другой женщины — незабываемой, столь же глубоко любимой… Воронцова».

2.3.2. Страница вторая.

«Мой милый друг, не мучь меня, молю… (об Амалии Ризнич)

В Одессе, на одном из представлений в театре, Пушкин познакомился с Иваном Ризничем— чиновником канцелярии генерал-губернатора М. С. Воронцова. Иван Ризнич оказался незаурядным человеком: он был хорошо воспитан и получил образование в лучших итальянских университетах. Вскоре в Одессу чиновник привез из Вены свою жену — 20-летнюю Амалию — полунемецкого-полуитальянского происхождения, не знавшую ни одного слова по-русски.

Там судьба и уготовила А.С.Пушкину встречу с Амалией Ризнич – женщиной, несомненно, любимой им, но отношения с которой навсегда остались для потомков покрытыми завесой тайны. Кем же была эта муза, вдохновившая Пушкина на создание нескольких, посвящённых ей, стихотворений?!

По отзывам современников, Амалия была вызывающе красива. Каждая линия ее фигуры, каждый штрих прекрасного лица были совершенны. Весь ее облик статной высокой фигуры излучал женственность и изящность. Пушкин влюбился. Его сердечное расположение к Амалии относится к лету и осени 1823 года.«Страсть к Ризнич, — писал пушкинист П. Е. Щеголев, — оставила глубокий след в сердце Пушкина своей жгучестью и муками ревности».

Поэт посвятилРизнич стихотворение «Простишь ли мне ревнивые мечты…».

Простишь ли мне ревнивые мечты,

Моей любви безумное волненье?

Ты мне верна: зачем же любишь ты

Всегда пугать мое воображенье?

По выражению мужа Ризнич, Пушкин увивался около Амалии, как котенок.

Впрочем, восторгаться красотой Амалии Пушкину пришлось недолго. Женщина была неизлечимо больна. В мае 1825 года, когда Александр Сергеевич находился уже в Михайловском, к нему пришло известие о смерти Амалии.

Рукопись на полях первой и второй главы «Евгения Онегина» усеяна профилями молодой женщины с большими черными глазами и тяжелой косой, уложенной узлом на голове, — портретами прекрасной Амалии.

А ложа, где, красой блистая,

Негоциантка молодая,

Самолюбива и томна,

Толпой рабов окружена?

Она и внемлет и не внемлет

И каватине, и мольбам,

И шутке с лестью пополам…

(Строфы из «Евгения Онегина»)

2.3.3.Страница третья.«Принцесса Бельветриль» (о Елизавете Ксаверьевне Воронцовой)

Все в жертву памяти твоей,

И голос лиры вдохновенной,

И слезы девы воспаленной,

И трепет ревности моей.

И славы блеск, и мрак изгнанья,

И светлых мыслей красота,

И мщенье, бурная мечта

Ожесточенного страданья.

Пушкин познакомился с ней 6 сентября 1823 года через два месяца после переезда из Кишинева в Одессу, где он был зачислен на службу в канцелярию графа Воронцова. Елизавета Воронцова уже имела представление о Пушкине как о незаурядном поэте и встретила его очень радушно. Но в отличие от влюбчивого поэта, скорее всего, ее страсть разгорелась далеко не сразу.

В свою очередь, Пушкин, имевший одновременно еще одну любовную связь с Амалией Ризнич, влюбился серьезно и надолго. На протяжении многих лет (1823–1829) Пушкин изрисовал ее портретами (только сейчас известных более 30) поля своих рукописей. Он изображал ее профиль, голову, фигуру — стоящей, сидящей, ходящей; отдельно руки.

Между тем отношения Пушкина с Елизаветой Воронцовой стали развиваться. Ее увлекло вспыхнувшее в поэте страстное чувство. Естественно, что первоначально дружеские отношения Пушкина с мужем Елизаветы — М. С. Воронцовым превращаются во взаимную неприязнь. В конце июля 1824 года Пушкин был выслан из Одессы в далекое Михайловское. Причин тому было много; известную роль сыграло и уязвленное самолюбие Воронцова - мужа и начальника.

А.С.Пушкин писал:

Когда, любовию и негой упоенный,

Безмолвно пред тобою коленопреклоненный,

Я на тебя глядел и думал: ты моя...

Когда склонив ко мне томительныевзоры

И руку на главу мне тихо наложив,

Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?

Другую, как меня, скажи, любить не будешь?

«Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего удаления в деревню, — писал И. И. Пущин, — он приписывал удаление из Одессы козням графа Воронцова из ревности…»

После отъезда поэта из Одессы Воронцова продолжала переписываться с Пушкиным. По свидетельству сестры поэта Ольги, он в Михайловском получал от нее письма, запечатанные сургучом с оттиском такого же старинного перстня, как и подаренного ему Воронцовой. В октябре 1824 года она сообщила Пушкину о своей беременности от него (дочь Софья родилась 3 апреля 1825 года). Разумеется, это письмо нельзя было сохранять, и поэт его сжег. Это обстоятельство стало поводом для написания стихотворений «Младенцу» (1824) и «Сожженное письмо» (1825).

Накануне свадьбы с Натальей Гончаровой в 1830 году Пушкин написал стихотворение «Прощанье», адресованное Елизавете Воронцовой. Также Воронцовой посвящены стихотворения: «Пускай увенчанный…», «Прозерпину» (все 1824); «Желание славы», «Храни меня твой талисман…», «Все в жертву памяти моей…» (все 1825); «Талисман» (1827); «Отрывок» (1830).

Уцелело лишь одно письмо Елизаветы Воронцовой к Пушкину, написанное 26 декабря 1833 года под псевдонимом «Е. Виберман». Остальные письма были сожжены поэтом. Единственное из писем Пушкина к Воронцовой (от 5 марта 1833 года) было обнаружено в 1956 году в Краковском архиве: «Милостливая государыня, Елизавета Ксаверьевна, вот несколько сцен из трагедии, которую я имел намерение написать. Я хотел положить к вашим ногам что-либо менее несовершенное… Осмелюсь ли, графиня, сказать вам о том мгновении счастья, которое я испытал, получив ваше письмо, при одной мысли, что вы не совсем забыли самого преданного из ваших рабов? Честь имею быть с глубочайшим почтением, милостливая государыня, вашим нижайшим и покорнейшим слугой. Александр Пушкин».

Встречи их после одесского расставания не афишировались. Но сохранились сведения, что они встречались во время приездов Воронцовой в Петербург. Так, в 1832 году Елизавета Ксаверьевна познакомилась даже с женой поэта Натальей Николаевной. А ведь с Воронцовой тогда была и дочь Софья, которую она, скорее всего, привозила показать ее настоящему отцу. Со слов внучки поэта Анны Александровны Пушкиной известно, что Натали знала правду о происхождении Софьи.

П. И. Бартенев писал: «Воронцова до конца своей долгой жизни сохраняла о Пушкине теплое воспоминание и ежедневно читала его сочинения. Когда зрение совсем ей изменило, она приказывала читать их себе вслух, и притом все подряд, так что когда кончались все тома, чтение возобновлялось с первого».

2.4. Глава четвертая. Ссылка в Михайловском.

2.4.1. Страница первая. Беклешева Александра Ивановна.

Александра Ивановна Беклешова (1808–1864) — падчерица П.А.Осиповой, дочь ее второго мужа, жена (с 1833) псковского полицмейстера подполковника П.Н.Беклешова.

Воспитывалась Александра в Тригорском в семейном кругу и отличалась, по словам ее сестры Евпраксии, «воображением и пылкостью чувств».

Пушкин увлекся ею в годы ссылки в Михайловское. Юная Алина, как звали ее в семье, привлекла внимание поэта во время первой поездки в Тригорское, где стоял «праздный шум, говор, смех, гремевший в нем круглый день от утра до ночи».

Чувство поэта к ней не было ни продолжительным, ни глубоким. Это было лишь желание «молодой страсти, кипевшей в нем без устали». Он любовался ее грациозностью, тонким изяществом, любил слушать, как она исполняла Моцарта и Россини.

Сохранилось одно письмо Пушкина к Беклешовой от сентября 1835 года из Тригорского в Псков: «Мой ангел, как мне жаль, что я Вас уже не застал, и как обрадовала меня Евпраксия Николаевна, сказав, что Вы опять собираетесь приехать в наши края! Приезжайте, ради бога; хоть к 23-му. У меня для Вас три короба признаний, объяснений и всякой всячины. Можно будет, на досуге, и влюбиться… Целую Ваши ручки. А.П.».

Поэт посвятил Александре Беклешовой стихотворение «Признание» (1826), которое М. И. Глинка положил на музыку.

А. И. Беклешова впоследствии занялась музыкой профессионально, став в 1863 году преподавателем музыки в Псковском Мариинском училище.

Алине посвящены стихи Пушкина, необычайные по своей простоте и искренности:

Я вас люблю,— хоть я бешусь,

Хоть это труд и стыд напрасный,

И в этой глупости несчастной

У ваших ног я признаюсь!

Мне не к лицу и не по летам...

Пора, пора мне быть умней!

Но узнаю по всем приметам

Болезнь любви в душе моей:

Без вас мне скучно,— я зеваю;

При вас мне грустно, — я терплю;

И, мочи нет, сказать желаю,

Мой ангел, как я вас люблю!

2.4.2. Страница вторая. Вульф Анна Николаевна.

Анна Николаевна Вульф (1799–1857)— старшая дочь П.А.Осиповой от первого брака. Первое ее знакомство с Пушкиным состоялось в 1817 году в Михайловском, а более близко она сошлась с поэтом в 1824–1826 годах. Анна Николаевна по-настоящему полюбила поэта, и эта неразделенная любовь тяжелым бременем легла на всю ее жизнь.

Анна Николаевна была умна, остроумна, вероятно, лучше всех своих родных понимала поэзию. Будучи очень впечатлительной, начитанной и мечтательной натурой, она, уже совсем не юная, полюбила Великого поэта сразу и навсегда. Он же поначалу тоже увлекся ею «бездумно и безоглядно», но быстро перегорел. Пушкина никогда не прельщала слишком легкая любовная добыча, к тому же в виде простодушной и сентиментальной провинциалки. Так что большой страсти к А.Н.Вульф в поэте не разгорелось, хотя он и продолжал долгое время изображать влюбленного. По мнению пушкиниста А.М.Эфроса, Пушкина все же «занимала откровенная влюбленность в него Анны Николаевны, ибо от мужских побед он никогда не отказывался».

Между нею и Пушкиным длительное время шла активная переписка, но сохранились всего шесть ее писем к нему, обнаруженных в бумагах Анненкова, и два — к ней от поэта.

Почти все ее письма содержат просьбу: «Во имя неба, уничтожьте мое первое письмо…»; «…Если вы получили мое письмо, во имя неба, уничтожьте его!»; «Ради бога, разорвите мое письмо…»; «Я пишу вам через Вяземского: он не знает, от кого письмо и поклялся сжечь его, если не сможет передать его вам»; «Уничтожьте мое письмо, когда прочтете его, заклинаю вас…»; «Надеюсь, что вы не станете компрометировать меня и разорвете это письмо…»

Пушкин посвятил А.Н.Вульф стихотворения «Хотя стишки на именины…», «Анне Н.Вульф», «Я был свидетелем златой твоей весны…» и «Нет ни в чем вам благодати…» (все — 1825).

Я был свидетелем златой твоей весны;

Тогда напрасен ум, искусства не нужны,

И самой красоте семнадцать лет замена.

Но время протекло, настала перемена,

Ты приближаешься к сомнительной поре,

Как меньше женихов толпятся на дворе,

И тише звук похвал твой слух обворожает,

А зеркало смелей грозит и устрашает.

Что делать? Утешься и смирись,

От милых прежних прав заране откажись,

Ищи других побед — успехи пред тобою,

Я счастия тебе желаю всей душою,

А опытов моих,

Мой дидактический, благоразумный стих.

Брат Алексей ее очень жалел: «… Сестра грустит, бедная, кажется, ее дела идут к худому концу: это грустно и не знаю, чем помочь, будет только хуже». Она мечтала о серьезном чувстве, и ей были неприятны увлечения Пушкина другими женщинами. Тем не менее она стала поверенной любви Пушкина к Анне Керн, убедив себя, что это увлечение — временное опьянение, а не любовь, поэтому глупо ревновать к временной сопернице. Вот строки из письма (март 1826), в котором Анна Николаевна писала поэту о готовности к самоуничижению во имя любви к нему: «Анета Керн также должна приехать сюда; однако между нами не будет соперничества; по-видимому, каждая довольна своей долей…»

Бедной влюбленной девушке приходилось закрывать глаза и на близкие взаимоотношения поэта со своей матерью, с другой своей кузиной — Анной Ивановной Вульф (Нетти) и продолжать оставаться для Пушкина близким другом. Поэт в письме от 21 июля 1825 года писал Анне Николаевне в Ригу: «Итак, вы уже в Риге? одерживаете ли победы? скоро ли выйдете замуж? застала ли уланов? сообщите мне обо всем этом. Будь я влюблен [в Анну Керн], в воскресенье со мною сделались бы судороги от бешенства и ревности, между тем мне было только досадно,— и все же мысль, что я для нее ничего не значу… нет, эта мысль для меня невыносима… Но скажите ей, что если в сердце ее нет скрытой нежности ко мне, таинственного и меланхолического влечения, то я презираю ее,— слышите?— да, презираю, несмотря на все удивление, которое должно вызвать в ней столь непривычное для нее чувство».

Анна Николаевна свято берегла хранившийся у нее альбом со стихами Пушкина и вписанным его рукой куплетом из романса Дельвига «Не говори любовь пройдет…». Еще был у нее портрет Байрона, подаренный ей Пушкиным и несколько книг с дарственными надписями поэта. На сборнике своих стихотворений (издание 1826 года) Пушкин написал: «Дорогой имениннице Анне Николаевне Вульф от всенижайшего ее доброжелателя».

Весной 1826 года П.А.Осипова была вынуждена увезти дочь подальше от Пушкина, в Малинники, откуда та писала поэту: «…Вы раздираете и раните сердце, цену которому не знаете…»

В 1829 году Пушкин нарисовал портрет тоскующей А.Н.Вульф в альбоме сестер Ушаковых и рядом поставил цифру «235» (это расстояние в верстах от Москвы до Малинников). В феврале — марте 1836 года Анна Николаевна, приехав в гости к Пушкиным, была сильно огорчена тем, что поэт не уделил ей должного внимания и спровадил в детскую: «Дети их так меня полюбили и зацеловали, что я уже не знала, как от них избавиться».

Замуж она не выходила, сохраняя верность памяти Пушкина. Л.Ф.Керцелли, исследователь жизни А.Н.Вульф считает: «Ее любовь — ее пагуба. Но лучше, прекраснее этого ничего не могло бы быть для Анеты. И эта любовь ее, ставшая счастьем и мукою вместе, сделала интересною ее жизнь для людей даже нашего века». Скончалась Анна Николаевна Вульф в Тригорском в сентябре 1857 года, попросив перед смертью свою племянницу, баронессу С. Б. Вревскую, уничтожить всю обширную переписку с поэтом.

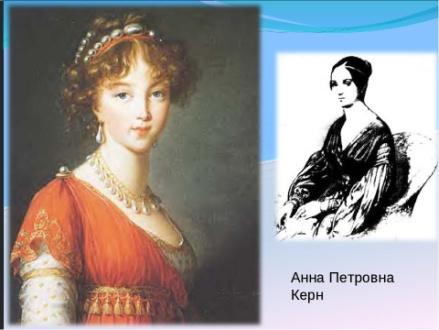

2.4.3. Страница третья. «Гений чистой красоты...» (об А.Керн)

История взаимоотношений Пушкина и Анны Керн – жены генерала Ермолая Керна – весьма путана и противоречива. Невзирая на тот факт, что их связь породила на свет одно из самых знаменитых стихотворений поэта «Я помню чудное мгновенье», едва ли этот роман можно назвать судьбоносным для обеих из сторон.

В 17-летнем возрасте девица дворянского происхождения Анна Полторацкая – светловолосая фея с синими как васильки глазами и непослушными светлыми кудрями, выходит замуж за 52-летнего генерала Ермолая Керна, участника войн против Наполеона, который впоследствии даже послужит прототипом князя Гремина в пушкинском романе «Евгений Онегин». Письмом любви по праву называли современники "ПосланиеА.П.Керн".

Поэт познакомился с Керн еще в Петербурге в 1819 году. Встреча с Пушкиным не произвела на Керн особенного впечатления, местами поэт показался ей даже грубым и беспардонным. Свои ощущения она тонко описала в дневнике: «На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина и не заметила его: мое внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались и в которых участвовали Крылов, Плещеев и другие. В чаду очарования Крыловым мудрено было видеть кого бы то ни было, кроме виновника поэтического наслаждения, и вот почему я не заметила Пушкина, хотя он вовсю старался обратить на себя внимание льстивыми возгласами как, например: «можно ли быть такой хорошенькой!».

Всё изменилось во вторую их встречу, случившуюся во время отбывания Пушкиным ссылки в имении Михайловское. Керн отдыхала неподалёку, в усадьбе Тригорское, принадлежавшее семейству Осиповых-Вульф – общим друзьям Керн и Пушкина.

К тому времени слава поэта дошла и до пылкой красавицы. Она живо заинтересовалась Пушкиным и, получив через общего друга письмо, полное восторга и желания встречи, незамедлительно написала Пушкину ответ. В ее дневнике сохранилась запись: "Восхищенная Пушкиным, я страстно хотела увидеть его ... За обедом вдруг вошел Пушкин с большой, толстой палкой в руках. Тетушка, подле которой я сидела, мне его представила, он очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость была видна в его движениях. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили".

На следующий вечер желание Анны сбылось: влюблённые прогуливались по саду, говорили о тысяче мелочей, а на следующее утро Пушкин принёс Керн экземпляр первой главы романа «Евгений Онегин», в который вложил лист бумаги с написанными на нём строчками «Я помню чудное мгновенье». Позднее, когда Керн рассказывала об этом, может быть, самом волнующем моменте в жизни, она вспоминала, что когда собралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, Пушкин отчего-то выхватил листок со стихами и долго не хотела отдать его Анне. Она «насилу выпросила их опять». Почему поэт хотел забрать листок со стихотворением, остается тайной.

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,

В тревогах шумной суеты,

Звучал мне долго голос нежный

И снились милые черты...

Анна Петровна находилась в Пригорском около месяца и почти ежедневно встречалась с Пушкиным. Поэт пережил сильное увлечение Керн и свои чувства к ней описал в завершающих строках стихотворения:

В глуши, во мраке заточенья

Тянулись тихо дни мои

Без божества, без вдохновенья,

Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:

И вот опять явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

После 1827 года их жизненные пути разошлись навсегда. У Пушкина появились новые женщины, которым он посвящал стихи и которых заносил в «донжуанский список».

История взаимоотношений двух людей, между которыми проскользнула искра, во многом неясна, однако после них сохранилось нечто, что возвеличивает и делает связь почти священной – стихотворение «Я помню чудное мгновенье» – посвящение влюблённого поэта красивой женщине, ставшее одним из самых проникновенных и изящных в истории русской поэзии.

2.5. Глава пятая. Светская жизнь.

2.5.1. Страница первая. «И говорю ей: "Как вы милы!". И мыслю: "Как тебя люблю!» (об А.Олениной)

Анна Алексеевна Оленина (1808–1888)— дочь директора петербургской Публичной библиотеки, а с 1817 года президента Академии художеств А.Н.Оленина, фрейлина (с 1825), жена (с 1840) офицера лейб-гвардии Гусарского полка Ф.А.Андро де Ланжерона.

Анна Оленина слыла светской красавицей, была хорошо образована, сама сочиняла музыку (например, к драме «Смерть Ермака») и стихи, имела хороший музыкальный слух и голос. У Олениной была старшая сестра — Варвара, а ее мать Елизавета Марковна, ур. Полторацкая, приходилась родной тетей Анне Петровне Керн.

Дома у Олениных и встретился впервые Пушкин с этой молодой генеральшей в 1819 году, но тогда эта их встреча была мимолетной.

Приехав в Петербург в 1827 году, он увлекся Анной Олениной, которая ответила поэту взаимностью. Племянник Анны Алексеевны, в 1880-х годах записавший ее воспоминания, подтвердил, что Оленина «была весьма увлечена Пушкиным» и даже «имела с ним тайные любовные свидания».

Поэта привлекала не только внешность Анны: «Она была умна, без назойливости, блестяще образована, находчива в беседе». Под влиянием отца и окружавших ее в детстве талантливых людей у нее сложился безупречный художественный вкус. Ее музыкальные способности явно выходили за рамки светских салонов. Она брала уроки музыки у М.И.Глинки, исполняла сложные пьесы, без нее не обходилось в доме ни одно музыкальное представление.

Из окружавших Анну гостей она выделяла то Пушкина, то Н.Д.Киселева (брата своей тетки В.Д.Полторацко). В своем дневнике Анна, задумываясь о браке, записала: «Пушкин и Киселев — два героя моего настоящего романа. Сергей Голицын (Фирс), Глинка, Грибоедов и, в особенности, Вяземский — персонажи более или менее интересные». А в августе: «Приехал, по обыкновению, Пушкин… Он влюблен в Закревскую. Все о ней толкует, чтобы заставить меня ревновать, но притом тихим голосом прибавляет мне разные нежности».

В этом 1828 году в поэзии Пушкина стали особо заметны высокая гражданственность и интимная лирика, сомнения и муки любви к избалованной многочисленными поклонниками Анне Олениной. Он посвятил ей стихотворения: «ToDave, esg-r» (9 мая 1828), «Ты и Вы», «Ее глаза», «Город пышный, город бедный», «Увы! Язык любви болтливой…», «Я вас любил так искренно…», «Дар напрасный, дар случайный…», «Предчувствие» (все — 1828) и др.

Ты и вы.

Пустое вы сердечным ты

Она, обмолвясь, заменила,

И все счастливые мечты

В душе влюбленной возбудила.

Пред ней задумчиво стою;

Свести очей с неё нет силы;

И говорю ей: «Как вы милы!»

И мыслю «Как тебя люблю!»

В начале 1829 года Пушкин, будучи уже знакомым с Натальей Гончаровой, еще продолжал мечтать об Олениной, оставив на полях своих рукописей волновавшие его буквы: «А. О.», «Eni-nelo», «AnneteOlenine» и даже «AnnetePouchkine». Влюбленный поэт сделал Анне Алексеевне предложение руки. Но родители Анны решительно отказали поэту. Причинами отказа Олениных полагают то, что Государственный совет, членом которого был и ее отец, 26 июня 1828 года постановил учредить за Пушкиным секретный надзор, а затем поэт был даже вызван к петербургскому военному губернатору для дачи показаний о «богохульской» поэме «Гаврилиада», то есть Пушкин считался неблагонадежным. Кроме того, семье Олениных были хорошо известны его прежние любовные увлечения, в том числе и двоюродной сестрой Анны Алексеевны — А.П.Керн, и разговор с ней, в котором он «не очень деликатно» высказался об Олениной.

Отказ руки Олениной явился для Пушкина большим потрясением.

Прощание с уходящей любовью нашло отражение в трогательных стихах

Я вас любил: любовь еще, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно;

То робостью, то ревностью томим;

Я вас любил так искренно, так нежно;

Как дай вам бог любимой быть другим!

2.5.2. Страница вторая. Екатерина Николаевна Ушакова.

Екатерина Николаевна Ушакова (1809–1872)— дочь Н.В. и С.А.Ушаковых, старшая сестра Елизаветы Ушаковой, жена князя Д.Н.Наумова.

Екатерина была «…в полном смысле красавица: блондинка с пепельно-золотистыми волосами, большими темно-голубыми глазами, роста среднего, густые волосы нависали до колен, выражение лица умное. Она любила заниматься литературою. Много у нее было женихов; но по молодости она не спешила замуж»,— писал о ней П.И.Бартенев.

Пушкина с Екатериной Ушаковой познакомил на балу в 1826 году С.А.Соболевский, ее дальний родственник, а затем он же и привез поэта в дом Ушаковых. Пушкин быстро стал в этой семье своим человеком. В доме Ушаковых все говорило о Пушкине: на столе — его книги, среди нот на фортепьяно — пушкинская «Черная шаль», «Талисман», «Цыганская песня», в альбомах — его рисунки и стихи. «Пушкин,— вспоминал Н.С.Киселев,— приезжал к Ушаковым часто, иногда во время дня заезжал раза три…»

Из двух сестер Ушаковых младшая — Елизавета — была заметно красивее, но Пушкин увлекся старшей Екатериной. «Меньшая очень хорошенькая, а старшая чрезвычайно интересует меня, потому что, по-видимому, наш знаменитый Пушкин намерен вручить ей судьбу своей жизни, ибо уже положил свое оружие у ног ее, т.е., сказать просто, влюблен в нее»,— писала Е.С.Телепнева в 1827 году. На внимание Пушкина Екатерина ответила преданным и самоотверженным чувством любви. Она не только выучила наизусть все известные пушкинские стихи, но и была просто помешена на мысли стать ему образцовой женой, знающей все его предпочтения и привычки. Однако Пушкин, будучи суеверным, побывал еще в послелицейский период у прорицательницы А.Ф.Кирхгоф и узнал, а по ряду совпадений поверил, что его ждет смерть от «белого человека». Будучи в Одессе, поэт снова обратился к греку-прорицателю, который уточнил, что речь идет о цвете волос будущего убийцы поэта. На свою беду Екатерина была блондинкой. Видимо, эти предсказания, дополненные уже московской гадалкой, сказавшей Пушкину, по свидетельству П.И.Бартенева, что он «умрет от своей жены», сыграло свою негативную роль в том, что поэт так и не сделал Екатерине Ушаковой предложение о замужестве. А та, в свою очередь, зная об этих предсказаниях, решила отказаться от любимого человека «ради него самого». Хотя ни до, ни после Екатерины Ушаковой Пушкин никогда не приближался так близко к собственному идеалу жены: «хороша собой, умна, иронична, приветлива и в высшей степени ответственна».

В мае 1827 года поэт уехал в Петербург и до самого декабря следующего года не показывался в Москве, так как в это время был увлечен Анной Олениной. В начале 1829 года он сделал Анне предложение и получил отказ от ее родителей. В марте Пушкин узнал, что у Екатерины состоялась помолвка с князем Долгоруковым. По свидетельству очевидцев, Пушкин сразу же примчался в Москву к Екатерине Ушаковой и на вопрос: «С чем же теперь я остался?» — получил от нее ответ: «С оленьими рогами!» Тогда в короткий срок он собрал сведения, неблагоприятные для жениха Екатерины, и расстроил эту свадьбу.

Поэт вновь зачастил к Ушаковым, и опять все потекло по-старому: смех, шутки, веселье. Но сестры Ушаковы уже знали не только об отказе ему Олениной, но и о его новом увлечении — Наталье Гончаровой — и жестко его высмеивали.

После путешествия в Арзрум Пушкин около месяца жил в Москве, постоянно посещая Ушаковых. Под одним из своих рисунков восточного города поэт оставил подпись: «Арзрум взятый — рукой Екатерины добавлено „мною. А. П.“ — помощию божией и молитвами Екатерины Николаевны 27 июня 1829 г. от Р. X.». В январе 1830 года он прислал ей из Петербурга стихотворение «Ответ», а Вяземского спрашивал: «Правда ли, что моя Гончарова выходит замуж? Что делает Ушакова, моя же?»

В марте 1830 года поэт снова приехал в Москву, и опять начались частые визиты к Ушаковым. В.А.Муханов в это время сообщал брату: «Ушакова меньшая идет за Киселева. О старшей не слышно ничего, хотя Пушкин бывает у них всякий день почти». Все друзья поэта ожидали предложения Ушаковой о замужестве, но мысли Пушкина уже были заняты Натальей Гончаровой, и Екатерина исчезла из жизни поэта. Е.Н.Ушакова еще долгие годы продолжала любить Пушкина.

Перед смертью Екатерина Николаевна позвала дочь, велела принести ей шкатулку с письмами Пушкина и, несмотря на протесты дочери, сожгла их со словами: «Мы любили друг друга горячо, и это была наша сердечная тайна; пусть она и умрет с нами».

Пушкин посвятил ей ряд стихотворений: «Когда, бывало, в старину…» (3 апреля 1827), «В отдалении от Вас» (16 мая 1827), «Отрывок» (1829), «Ответ» (1830). Кроме того, Пушкин сделал дарственные надписи на подаренных ей поэме «Полтава» («Екатерине Николаевне Ушаковой от Пушкина 1 апреля 1829»); книге «Стихотворения»: СПб, 1829, ч. I («Всякое даяние благо — Всяк дар совершен свыше есть.Катерине Николаевне Ушаковой от А. П. 21 сентября 1829, Москва»; «Neefemine; neepuer» [пер. — Еще не женщина; но уже не подросток]) на рисунках с датой «15 нояб. 1829».

2.6. Глава шестая. Семейная жизнь.

«А душу твою люблю более...» (Наталья Николаевна Гончарова)

С Натальей Николаевной Гончаровой связаны самые счастливые и трагические годы жизни Пушкина.

По шутливому признанию поэта, Гончарова была его тринадцатым увлечением. Но те порывы страсти, которые волновали его в молодости,не были еще настоящей любовью.

Первая встреча Пушкина и Натальи Гончаровой состоялась зимой в 1828 году на балу у знаменитого танцмейстера Иогеля, где поэт увидел 16- летнюю необычайно красивую девушку Наташу Гончарову.

В белом воздушном платье, с золотым обручем на голове, Натали сразу же поразила Пушкина своей царственной гармоничной, одухотворенной красотой.

Очарованный поэт вскоре сделал ей предложение и получил неопределенный ответ - полуотказ, полусогласие. Но он не отступил: слишком сильна была его влюбленность; мечта о счастье с этой девочкой, не похожей на него, такой спокойной, нежной, кружила ему голову.

Пушкин уезжает на Кавказ, в действующую армию генерала Паскевича, где тогда шла война с Турцией. Мысли его печальны, и они вылились в печальные строки:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;

Шумит Арагва предо мною.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою,

Тобой, одной тобой... Унынья моего

Ничто не мучит, не тревожит,

И сердце вновь горит и любит - оттого,

Что не любить оно не может.

В марте 1830 года согласие Гончаровых, уже не имевших к тому времени иных вариантов и подпираемых материальными проблемами, было получено, и уже в мае состоялась помолвка.

Бракосочетание Пушкина с Натальей Гончаровой по разным причинам долго откладывалось, в конце августа из-за серьезной ссоры Пушкина с матерью невесты оно вообще казалось уже неосуществимым, но 18 февраля 1831 года в церкви Вознесения у Никитских ворот в Москве венчание все-таки произошло.

Пушкин женился и был счастлив в браке. Об этом свидетельствуют его множественные сохранившиеся письма жене и друзьям.

«Я женат – и счастлив, – писал он своему другу Петру Плетнёву. – Одно желание моё, чтоб ничего в жизни моей не изменилось, – лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».

Он мечтал жить с Натальей Николаевной уединённо, потому они уехали из Москвы и поселились на лето в Царском Селе. Но светская публика специально приезжала даже туда, чтобы только посмотреть, как поэт прогуливается под руку со своей молодой женой.

Слава о красоте юной Пушкиной распространилась мгновенно. Однако помимо восторженных отзывов звучали и завистливые. Долгое время о супруге Александра Сергеевича говорили как о пустой, холодной, бездушной красавице. Похожего мнения придерживались и некоторые исследователи даже много позже её смерти! И только открытия последнего времени позволяют нам сказать, что на самом деле Наталья Николаевна была очень скромна, набожна, умна и начитанна, и беззаветно любила своего мужа.

Старший брат Натальи Николаевны Дмитрий, летом 1831 года навестивший семейство Пушкиных, так писал своему деду: «Меж ими царствует большая дружба и согласие; Таша обожает своего мужа, который также её любит; дай бог, чтобы их блаженство и впредь не нарушалось».

Да и странно предположить, чтобы тонкий, проницательный Пушкин, которого император назвал «умнейшим человеком в России», смог полюбить пустышку.

Академик В. П. Безобразов, которому спустя много лет после гибели поэта попал в руки девический альбом Натальи Николаевны, писал: «Я читал... стихи Пушкина к своей невесте и её ответ, также в стихах. По содержанию, весь этот разговор в альбоме имеет характер взаимного объяснения в любви». Так нам стало известно, что юная Наташа Гончарова тоже писала стихи! К сожалению, альбом этот до нашего времени не сохранился.

Кроме того, супруга поэта, по его же словам, «в шахматы играла изрядно» – в эту интеллектуальную игру, требующую развитой логики и математического мышления.

«Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы учишься. Это непременно нужно во всяком благоустроенном семействе», – писал ей Пушкин.

Летом 1834 года Наталья Николаевна, желая устроить личную жизнь своих старших сестёр, решает перевезти их из Полотняного Завода в Санкт-Петербург и поселить у себя. Пушкин отнёсся к этому неодобрительно.

«Эй, женка! смотри… Моё мнение: семья должна быть одна под одной кровлей: муж, жена, дети, покамест малы; родители, когда уже престарелы; а то хлопот не наберёшься, и семейственного спокойствия не будет», – предостерегал он. Как в воду глядел!

После переезда сестёр старшую из них, Екатерину, пожаловали во фрейлины императрицы, охранным полком которой являлся Кавалергардский полк, где служил будущий убийца Пушкина Дантес. 25-летняя засидевшаяся в девках Екатерина Гончарова познакомилась со статным голубоглазым корнетом, которого на свою беду безоглядно полюбила.

22-летний француз Дантес был действительно хорош собой, однако в свете говорили и о необыкновенной беспринципности молодого офицера.

Князь С. В. Трубецкой отмечал: «Постоянный успех в дамском обществе избаловал его: он относился к дамам... смелее, развязнее, требовательнее, если хотите, нахальнее, наглее, чем даже принято в нашем обществе».

Однако француз вдруг не на шутку увлёкся самой красивой женщиной света – супругой поэта Пушкина. И, понимая, что Екатерина к нему неравнодушна, использует её, как ширму, оказывая и ей знаки внимания. Но только ради того, чтобы добиться благосклонности её младшей сестры. Княгиня Вяземская вспоминала: «Екатерина Гончарова, влюбившись в Дантеса, специально устраивала свидания Натальи Николаевны с ним, чтобы только повидать предмет своей тайной страсти».

Злая молва не заставила себя ждать. В 1836 году в высшем свете с упоённым злорадством начали обсуждать якобы любовную связь Пушкиной и Дантеса.

Долгое время считалось, что Наталья Николаевна изменила своему мужу с французом, пока спустя почти 160 лет после смерти поэта не были опубликованы письма Дантеса, которые хранились в его архиве. По сути, он сам оправдал честное имя Гончаровой, подчёркивая, что так и не смог добиться её благосклонности.

Какой трагедией закончились его навязчивые ухаживания, все знают.

После дуэли с Дантэсом, когда лейб-медик Арендт признал рану Пушкина смертельной, Пушкин перестал думать о себе, и все его мысли обратились к жене.

"Она ,бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском," - сказал он доктору Спасскому.

Одно мерило всех мерил,

Что он ей верил,

Верил свято.

И перед смертью говорил:

Она ни в чем не виновата.

Это была неземная любовь. Пушкин боготворил жену, он не мог прожить без нее ни дня.

«Прощай, моя красавица, мой кумир, прекрасное мое сокровище, когда же я опять тебя увижу…»,— писал поэт, расставаясь с Натали. И в каждом письме безграничная любовь, поклонение, тоска и забота: «Жена — моя прелесть, и чем доле я с ней живу, тем более люблю это милое, чистое, доброе создание, которого я ничем не заслужил перед Богом».

Когда в объятия мои

Твой стройный стан я заключаю

И речи нежные любви

Тебе с восторгом расточаю,

Безмолвна, от стесненных рук

Освобождая стан свой гибкий,

Ты отвечаешь, милый друг,

Мне недоверчивой улыбкой…

Наталья Николаевна очень тяжело переживала смерть мужа. По состоянию здоровья она не смогла присутствовать ни на отпевании, ни на погребении супруга. Про неё говорили «ни дать ни взять, сама покойница», и всерьёз опасались за душевное здоровье. Умирая, поэт завещал ей: «Постарайся, чтоб забыли про тебя... Ступай в деревню, носи по мне траур два года, и потом выходи замуж, но за человека порядочного».

Так Наталья Николаевна и поступила - она уехала с четырьмя детьми в Полотняный Завод. Траур по любимому мужу затянулся на долгие годы. Лишь спустя семь с половиной лет Пушкина-Гончарова вышла замуж за генерала Петра Петровича Ланского.

Наталье Николаевне Пушкин посвятил много произведений, но стихотворение «Мадонна» — непревзойденный шедевр любовной лирики и преклонения перед любимой.

Не множеством картин старинных мастеров

Украсить я всегда желал свою обитель,

Чтоб суеверно им дивился посетитель,

Внимая важному сужденью знатоков.

В простом углу моем, средь медленных трудов,

Одной картины я желал быть вечно зритель,

Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,

Пречистая и наш Божественный Спаситель —

Она с величием, Он с разумом в очах —

Взирали, кроткие, во славе и в лучах,

Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,

Чистейшей прелести чистейший образец.

2.7. Глава седьмая. «Сгорая пламенем любви»

Одно из лучших стихотворений Пушкина звучит так:

Все в ней гармония, все диво,

Все выше мира и страстей:

Она покоится стыдливо

В красе торжественной своей;

Она кругом себя взирает:

Ей нет соперниц, нет подруг;

Красавиц наших бледный круг;

В ее сияньи исчезает...

Эти строки были обращены к конкретной женщине Завадовской Елене Михайловне. Но кто бы ни читал эти строки, всегда будет ассоциировать их с образом всех женщин, которых восторженно рисовал поэт в своих стихотворениях. Какими великолепными эпитетами награждал он каждую из них, возвышая их красоту, грациозность, ум. Кто были эти женщины, вдохновляющие Пушкина? Это были те, кто любил его, и те, кого любил он. И сегодня, читая его бессмертные произведения о многих прекрасных дамах, мы представляем себе возвышенный Александром Пушкиным единый и прекрасный образ женщины.

В творчестве А.С. Пушкина соединились лучшие черты, присущие человеку. В его лирике легко найти ответы на многие жизненные вопросы, так часто возникающие у людей. Читая пушкинские стихотворения, убеждаешься, что человек сам вершит свою судьбу. Поэт раскрыл перед нами мир прекрасного, стремился пробудить честность и благородство. Иначе жизнь показалась бы ему бессмысленной ...

3.Заключение:

Такое количество женщин, сыгравших свою немаловажную роль в судьбе Александра Сергеевича Пушкина, вероятно, было предопределено свыше, ведь не будь их, возможно, и не состоялась бы та прекрасная любовная лирика Пушкина, которой и по сегодняшний день восторгаются ценители Поэзии с большой буквы. И видимо, осознавая всё это, поэт пишет своё " много женщин меня любило, да и сам я любил не одну...". Каждая любовная история в жизни поэта - это любовная лирика Пушкина из тех же уст, но под новым углом, это ещё одна дверь в бесконечный мир вселенской любви. Любовная лирика Пушкина способна восхищать и возвышать душу, даруя ей настоящее счастье.

Выводы:

Творчество Александра Сергеевича Пушкина - отражение его жизни, его взглядов, его чувств.

Любовь к женщине, в которой чувственное начало всё больше просветляется и уравновешивается началом духовно-нравственным, сливается с внутренне преображённым чувством любви к Родине, природе, ко всему живому, к жизни в целом. Любовь помогает острее чувствовать жизнь, углубляется её философское звучание. Любовь для Пушкина не только разлука, боль, страдания, но и радость, и полёт, и источник творчества.

Любовная тема в его стихотворениях звучит по-разному: от поэтичности и нежности до озлобленности и цинизма, но всегда предельно искренне.

Перо поэта обессмертило имена женщин, о которых мы бы вряд ли сегодня вспоминали.