СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Из опыта работы нашей школы

обобщение опыта работы учителей нашей школы. работа с подростками с девиантным поведением.

Просмотр содержимого документа

«Из опыта работы нашей школы»

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение «Раифское специальное учебно-воспитательное

учреждение закрытого типа»

Из опыта работы педагогов

общеобразовательной школы

Раифского СУВУ

Местечко Раифа

2019 г.

Содержание

| Введение. Социально-психологические особенности детей с девиантным поведением…………………………………………………………………………. |

3

|

| Методы работы с детьми девиантного поведения в школе…………………… | 10

|

| Методические рекомендации по проведению классных часов………………… | 12

|

| Адаптация подростков в образовательной среде в условиях учреждения закрытого типа на уроках математики…………………………………………… |

17

|

| Повышение мотивации к обучению на уроках русского языка………………...

| 20 |

| Список литературы и информационных источников…………………………… | 27 |

Кто-то, когда-то должен ответить,

Высветив правду, истину вскрыв.

Что же такое «трудные дети» –

Вечный вопрос и больной, как нарыв.

Вот он сидит перед нами, взгляните:

Сжался пружиной, отчаялся он,

С миром оторваны тонкие нити,

Словно стена, без дверей и окон.

Вот они, главные истины эти

Поздно заметили, поздно учли.

Нет! Не рождаются трудные дети!

Просто им вовремя не помогли.

С. Давидович

Социально-психологические особенности детей с девиантным поведением

О девиантном поведении имеет смысл говорить лишь по достижении определенного возраста, не ранее 6-8 лет. Как правило, маленький ребенок не может достаточно осознавать свое поведение, контролировать его и соотносить с социальными нормами. Только в школе ребенок впервые и по-настоящему сталкивается с принципиальными социальными требованиями, и только с началом со школьного возраста от ребенка ожидается строгое следование основным правилам поведения. О девиантном поведении как о социально - педагогической проблеме обычно говорят в связи подростковым возрастом детей. Подросткам с девиантным поведением как группе присущи определенные психические состояния, качества личности, ценности типичные для представителей данного сообщества. Девиантные подростки рассматриваются как специфическая социальная группа по следующим основаниям: нравам, обычаям, традициям как специфическим регуляторам социального поведения в больших социальных группах, отсутствующим в малых группах. Девиантная подростковая среда создает свою субкультуру, со своими обычаями, нормами, речевой культурой, со своими ценностями как регуляторами социального поведения и интересами в таких группах объединяющим стержнем является образ жизни. Это воплощается в одежде, манерах поведения, жаргоне, специфических увлечениях. Наиболее яркими особенностями подростковых девиаций выступают:

1) высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

2) импульсивный характер реагирования на фрустрирующую ситуацию;

3) кратковременность реакций с критическим выходом;

4) низкий уровень стимуляции;

5) недифференцированная направленность реагирования;

6) высокий уровень готовности к девиантным действиям.

В работах отечественных ученых изучающих девиантных подростков даны следующие общие социально-психологические характеристики: Д.И. Фельдштейн считает, что подростки девианты инертны, агрессивны, вспыльчивы, отличаются грубостью, необычайной для данного возраста склонностью к слезам, у подавляющего большинства отмечается лживость и безответственность.

Система социально-педагогической поддержки детей с девиантным поведением.

1. Нормативно-правовая база социальной поддержки детей с девиантным поведением

Социально-педагогическая поддержка детей с девиантным поведением основывается на соблюдении норм международного и российского законодательства. Основным законом, на который ориентируется в своей деятельности социальный педагог, является Конвенция о правах ребёнка. Данная Конвенция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., признает ребенком каждое человеческое существо до достижения им 18-летнего возраста, рассматривает детей как особую социально-демографическую группу населения, нуждающуюся в специальной системе защиты, считает необходимым создание благоприятных условий для выживания, здорового и гармоничного развития каждого ребенка как личности, воспринимая его самостоятельным субъектом права. Конвенция не только подчеркивает приоритет интересов ребенка над интересами общества, но и специально выделяет необходимость особой заботы и государства, и общества о таких группах детей как сироты, инвалиды, беженцы, беспризорники, правонарушители.

В Российской Федерации в соответствии с требованиями Конвенции был принят ряд законодательных актов, указов Президента и постановлений Правительства. Основным законом, регулирующим права детей в РФ, является Федеральный закон от 24 июля 1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закон среди прочих мер признает необходимость обеспечения социальной адаптации и социальной реабилитации социально дезадаптированных детей.

Главным нормативным актом, регулирующим деятельность по профилактике девиаций несовершеннолетних, является Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», принятый в июне 1999 г. (последняя редакция июнь 2018 г.). Закон определил основные направления деятельности, установил ответственность федеральных министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации в организации профилактической работы. В соответствии с ним складывается вся система профилактики, обеспечивается принятие специальных программ, вносятся изменения в уже существующие документы.

Согласно Федеральному закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ФЗ-120 от 24.06.99 г., важнейшим социальным заказом общества является воспитательно-профилактическая работа с детьми и подростками по предупреждению правонарушений. Данный закон выделил задачи, соответствующие новым методикам профилактики, изменил функции субъектов профилактики детской безнадзорности. Основные задачи в законе сводятся к осуществлению мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин, способствующих этому; организации контроля над условиями воспитания и обучения, за педагогическим обращением с несовершеннолетними в органах профилактики беспризорности; осуществлению всех возможных мер для того, чтобы подросток получил среднее образование; отказу от карательных мер в отношении несовершеннолетних детей и их семей; осуществлению деятельности, основанной на нормах международного права. Действие Закона создало дополнительные возможности для усиления социозащитного принципа профилактики детской безнадзорности, дальнейшего развития сети соответствующих учреждений, комплексного решения проблем детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на основе более тесного взаимодействия всех субъектов, входящих в систему профилактики. Фундаментом системы профилактической работы стала концептуальная установка на неприемлемость, непродуктивность административно-карательного подхода к детям. Таким образом, проблема девиантного поведения детей и подростков становится все более важной для будущего России. Масштабы распространения девиантного поведения детей и подростков продиктовали необходимость принятия органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях соответствующих превентивных мер.

2. Сущность социально-педагогической поддержки.

Социально-педагогическая поддержка детства представляет особый вид социально-педагогической деятельности, которая направлена на выявление и разрешение проблем ребенка с целью обеспечения и защиты его прав на полноценное развитие и образование. В отечественной науке социально - педагогическая поддержка выступает как технология организации личностного взаимодействия взрослого и ребенка, как педагогическое сопровождение, процесс создания психологически комфортных условий для личностного развития, как воспитательная технология.

Т. Анохина под социально - педагогической поддержкой понимает систему средств, обеспечивающих помощь учащимся в самостоятельном индивидуальном выборе (моральном, гражданском, профессиональном, экзистенциальном самоопределении), в преодолении препятствий самореализации в учебной, коммуникативной, трудовой и творческой деятельности. А. Мудрик рассматривает социально - педагогическую поддержку как помощь в социальном воспитании в процессе социализации.

И. Фрумин определяет социально - педагогическую поддержку как педагогические действия, которые ставят своей целью помощь школьникам в самореализации, в решении различных жизненных и образовательных проблем. В процессе поддерживающего образования педагог и учащийся оказываются равноправными субъектами, сотворцами образовательного и воспитательного процессов, взаимоотношения между ними приобретают действительно субъект-субъектный характер [16, с. 45].

Под сущностью социально - педагогической поддержки И. Зязюн, Н. Михайлов, Р. Сережников, Л. Фридман, С. Юсфин и другие понимают превентивную, оперативную помощь учащимся в решении их индивидуальных проблем, в том числе связанных с жизненным, профессиональным, этическим выбором (самоопределением).

По мнению И. Беха, Н. Михайлова и С. Юсфина, при определении функции социально - педагогической поддержки как помощи, оказанной учащемуся в развитии себя как субъекта собственной жизнедеятельности, она невозможна без самоопределения и самореализации в системе субъект-субъектного взаимоотношений.

Т. Анохина, М. Шимановский определили основные принципы обеспечения социально - педагогической поддержки: опора на имеющиеся силы и потенциальные возможности личности, вера в эти возможности, ориентация на способность учащегося постоянно преодолевать препятствия, общность, сотрудничество и т.п.

Целями системы социально-педагогической поддержки детей с девиантным поведением являются:

1) формирование базовой культуры личности и обеспечение каждому ребенку равных условий для духовного, интеллектуального и физического развития; удовлетворение творческих и образовательных потребностей детей;

2) формирование социально активной личности, способной к принятию самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей в условиях постоянно меняющегося общества

Система социально-педагогической поддержки детей с девиантным поведением выполняет следующие функции:

1) Восстановительная, предполагающая восстановление тех положительных качеств, которые преобладали у ребёнка до появления признаков девиантного поведения.

2) Компенсирующая, заключающаяся в формировании у ребёнка стремления компенсировать тот или иной недостаток усилением деятельности в той области, которую любит, в которой может добиваться быстрых успехов. Если ребёнок плохо учится, то может преуспевать в спорте, труде и т.д.

3) Стимулирующая функция направлена на активизацию положительной общественно-полезной деятельности ребёнка, она осуществляется посредством осуждения или одобрения, т.е. небезразличного, эмоционального отношения к личности ребёнка, его поступкам.

4) Развивающая функция направлена на изменение мотивации детей с девиантным поведением, развитие творческой личности, способной к самореализации.

5) Защитная функция способствует созданию обстановки сочувствия, сопереживания, взаимопонимания «трудному» ребёнку.

6) Корректирующая функция направлена на коррекцию поведения и общения ребенка с целью предупреждения негативного влияния на формирование личности.

7) Интегрирующая функция обеспечивает взаимодействие всех субъектов образовательного процесса в оказании помощи ребёнку с девиантным поведением.

Таким образом, социально - педагогическая поддержка выступает как технология организации личностного взаимодействия взрослого и ребенка, как процесс создания психологически комфортных условий для личностного развития, как воспитательная технология. Развитие психологии, углубление личностно ориентированных и развивающих парадигм создают основу для разработки моделей социально - педагогической поддержки личности учащегося.

3. Направления, формы и методы социально-педагогической поддержки детей с девиантным поведением.

Социально-педагогическая поддержка детей с девиантным поведением включает в себя различные направления. В первую очередь это профилактическая работа, которая осуществляется в разнообразных формах

Система профилактики девиантного поведения учащихся в образовательном учреждении включает в себя в качестве первоочередных следующие меры:

создание комплексных групп специалистов, обеспечивающих социальную защиту детей (социальные педагоги, психологи, медики и др.);

создание воспитывающей среды, позволяющей гармонизировать отношение детей и подростков со своим ближайшим окружением в семье, по месту жительства, работы, учебы

создание групп поддержки из специалистов различного профиля, обучающих родителей решению проблем, связанных с детьми и подростками;

организацию подготовки специалистов, способных оказывать профессиональную социальную, психологическую, педагогическую, медицинскую помощь и занимающихся воспитательно-профилактической работой, прежде всего, с детьми и подростками группы риска и их семьями;

создание общественных образовательных программ для усиления осознания и привлечения внимания к проблемам молодежи с отклоняющимся от нормы поведением (телевизионные программы, обучающие программы и т.д.);

организацию детского досуга. Как показывают исследования, дети и подростки с девиантной направленностью имеют много свободного времени, причем ничем не заполненного. Поэтому организация досуга детей и подростков является важным направлением воспитательно-профилактической работы. В понятие «досуг» входит широкое пространство и время жизнедеятельности ребенка за пределами учебной деятельности. Досуговая сфера жизнедеятельности детей и подростков может выполнять следующие функции: восстановление физических и духовных сил детей и подростков, развитие их способностей и интересов и свободное общение со значимыми для ребенка людьми. Большую роль в организации досуга детей и подростков на сегодняшний день могут сыграть учреждения дополнительного образования. Профилактика девиаций через включение ребенка в деятельность подкрепляется возможностью создания ситуаций самореализации, самовыражения и самоутверждения для каждого конкретного ребенка;

информационно-просветительскую работу.

Основными видами профилактики являются:

1) первичная, рассматриваемая как комплекс социальных, образовательно-воспитательных и психолого-медицинских мероприятий, предупреждающих зарождение поведенческих отклонений у несовершеннолетних;

2) вторичная - комплекс социальных, образовательно-воспитательных, психологических и правовых мер, направленных на предупреждение формирования отклоняющегося поведения несовершеннолетних и перехода к уголовно-наказуемым;

3) третичная - комплекс социальных, образовательно-воспитательных, психологических и нормативно-правовых мер, направленных на предотвращение рецидивных отклонений в поведении и способствующих восстановлению личностного и социального статуса несовершеннолетнего, имевшего проблемы с отклонениями в поведении и возвращении его в семью, образовательное учреждение и к общественно-полезной деятельности.

По типу профилактики специалисты различают общесоциальную (неспецифическую) - не затрагивающую непосредственно проблему отклоняющегося поведения несовершеннолетних, а влияющую на нее косвенно, т.е. через административные механизмы, педагогические средства и информационные технологии, а также специфическую профилактику, направленную оказывать влияние на конкретные проявления девиантного поведения. Наряду с этим, можно выделить три основных уровня профилактики. На личностном уровне воздействие на целевую группу направлено на формирование таких качеств личности, которые создают основу социально-приемлемого поведения несовершеннолетнего. Семейный уровень предполагает организацию влияния на семью несовершеннолетнего и его ближайшее окружение для предотвращения зарождения и развития девиантного поведения. Социальный уровень профилактики способствует изменению общественных норм в отношении девиантного поведения, что создает благоприятные условия для организации профилактической работы на личностном и семейном уровнях.

В профилактических технологиях выделяется, прежде всего, информационный подход. Он основывается на том, что отклонения в поведении детей и подростков от социальных норм происходят потому, что несовершеннолетние их просто не знают, а, следовательно, основным направлением работы должно стать информирование несовершеннолетних об их правах и обязанностях, о требованиях, предъявляемых государством и обществом к выполнению установленных для данной возрастной группы социальных норм. Это можно осуществить через средства массовой информации (печать, радио, телевидение), кино, театр, художественную литературу и другие произведения культуры, а также через систему социального обучения с целью формирования правосознания подростка, повышения его образованности, усвоения им морально-нравственных норм поведения в обществе.

Подход, основанный на альтернативности - организация досуга, культурные и оздоровительные программы, увеличение количества секций, кружков, клубов по интересам.

Поведенческий подход, где основное внимание уделяется формированию жизненных навыков, помогающих справиться с ситуациями риска зависимостей. Этот подход базируется на укреплении защитных факторов личности: развитии положительной самооценки; терпимости к разнообразию людей и их жизненных позиций; тренировке сопротивления негативным процессам.

Социально-профилактический подход в качестве основной цели рассматривает выявление, устранение и нейтрализацию причин и условий, вызывающих различного рода негативные явления. Сущностью этого подхода является система социально-экономических, общественно-политических, организационных, правовых и воспитательных мероприятий, которые проводятся государством, обществом, конкретным социально-педагогическим учреждением, социальным педагогом для устранения или минимизации причин девиантного поведения. Так, отсутствие целевой информации о последствиях, например, употребления наркотиков, приводит несовершеннолетних, которые их употребляют, к уголовной ответственности, так как практически все уверены, что употребление наркотика - это личное дело каждого, а привлечь можно лишь за их распространение, не зная, что в связи с принятием нового закона о наркотических и психотропных веществах, уголовная ответственность наступает даже за их употребление.

Среди основных направлений профилактики девиантного поведения, особое место занимает медико-биологический подход. Его сущность состоит в предупреждении возможных отклонений от социальных норм целенаправленными мерами лечебно-профилактического характера по отношению к лицам, страдающим различными психическими аномалиями, т. е. патологией на биологическом уровне. Известно, что вменяемый человек при помощи своих волевых качеств, моральных норм и ценностей способен воздерживаться от преступных действий. Когда же у человека существует патология психического развития и здоровья, он, в силу своих психофизиологических особенностей, может нарушить существующие морально-правовые нормы. Это состояние субъекта рассматривается как невменяемость. Очень важно вовремя распознать у подростка различные патологические нарушения психики, которые могут привести его к совершению необдуманных поступков. Он должен быть обследован психиатром с соответствующим медицинским лечением, дополненным определенным воспитательным воздействием со стороны социального педагога.

Следующий подход - социально-педагогический, заключающийся в восстановлении или коррекции качеств личности подростка с девиантным поведением, особенно его нравственных и волевых качеств личности. У подрастающего поколения следует формировать следующие волевые черты его поведения:

быть хозяином своего слова и дела;

тормозить стремления и мотивы, способные привести к поступкам, наносящим вред обществу

концентрировать усилия на главном, наиболее важном в настоящее время;

ставить перед собой продуманные и не противоречащие праву цели, подчиняя им мимолетные влечения.

Принципы работы с детьми девиантного поведения:

Опора на положительные качества несовершеннолетнего. Для социального педагога недопустимо категорическое осуждение ребенка, имеющего отклонения в поведении, высказывание мрачных прогнозов. Необходимо следовать путем создания для него «ситуации успеха», уметь найти положительное в поведении подростка, строить согласно этому деятельность социального педагога.

Формирование будущих жизненных устремлений. Имея, как правило, хроническую неуспеваемость в школе, подростки часто отчаиваются, не верят в свои силы, не видят будущего. Для такого подростка важно дальнейшее профессиональное самоопределение, и в этом случае помощь социального педагога вместе с психологом направлена на определение его будущей профессии, выбор соответствующего интересам и возможностям подростка учебного заведения и трудоустройство.

Помимо деятельности, связанной с его дальнейшей трудовой судьбой, необходимо включение несовершеннолетнего, склонного к девиантному поведению, в значимую для него и общественно-полезную деятельность, а не чтение ему моралей, нотаций, нравоучений, наставлений. Это сложная задача, так как зачастую требует изменения не только отношения к тому или иному виду деятельности, но и нормализацию отношений с коллективом детей. Как показывает практика, у трудновоспитуемых подростков свободного времени в четыре раза больше, чем у других школьников, и столь же велика разница его качественного использования. Если благополучные подростки самоутверждаются в учебе, труде, личных увлечениях, то для трудных подростков вхождение в эти сферы ограничено, и избыток свободного времени становится для них криминогенным фактором, существенно влияющим на нравственный облик несовершеннолетнего.

Глубокая доверительность и уважение во взаимоотношениях с подростком. В силу отсутствия у дезадаптированных детей опыта доброжелательного, спокойного общения, любое воспитательное воздействие встречает активное сопротивление несовершеннолетнего этому действию. Терпение и выдержка - главные помощники социальному педагогу в работе с такими детьми.

Таким образом, формы и методы социальной поддержки детей с девиантным поведением направлены на то, чтобы поставить девиантное поведение под социальный контроль, включающий в себя: во-первых, замещение, вытеснение наиболее опасных форм девиантного поведения общественно-полезными или нейтральными; во-вторых, направление социальной активности ребенка в общественно одобряемое либо нейтральное русло; в-третьих, отказ преследования подростков, занимающихся бродяжничеством, наркоманией, и др.; в-четвертых, создание специальных служб социальной помощи.

Заключение

Девиантное поведение можно определить, как систему поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе правовым и нравственным нормам. Его сущность заключается в неправильном осознании своего места и назначения в обществе, в определенных дефектах нравственного и правового сознания детей и подростков.

К социально-психологическим характеристикам детей и подростков с девиантным поведением как специфической социальной группы можно отнести: повышенную тревожность, жестокость, агрессивность, конфликтность и др., которые принимают устойчивый характер обычно в процессе стихийно-группового общения, складывающегося в разного рода компаниях. Данная система отношений, в том числе и строящихся на законах девиантных подростковых групп, выступает в большинстве случаев лишь как ситуация замещения при неприятии подростка в мир социально-значимых отношений взрослых. Социально-психологический микроклимат этой группы оказывает решающее влияние на формирование поведенческой стратегии подростка, способы ассимиляции им девиантной (или делинквентной) субкультуры, на возникновение смысловых барьеров во взаимоотношениях с взрослыми.

Распространение девиаций среди детей и подростков диктует необходимость принятия срочных мер по их социально - педагогической поддержке.

Социально - педагогическая поддержка детей с девиантным поведением основывается на соблюдении норм международного и российского законодательства.

Социально - педагогическая поддержка выступает как технология организации личностного взаимодействия взрослого и ребенка, как процесс создания психологически комфортных условий для личностного развития, как воспитательная технология. Развитие психологии, углубление личностно ориентированных и развивающих парадигм создают основу для разработки моделей социально - педагогической поддержки личности учащегося.

Социально-педагогическая поддержка детей с девиантным поведением включает в себя различные направления, среди которых выделяются профилактическое и реабилитационное, которые, в свою очередь, отличаются разнообразием форм и методов, направленных на то, чтобы поставить девиантное поведение под социальный контроль, включающий в себя: во-первых, замещение, вытеснение наиболее опасных форм девиантного поведения общественно-полезными или нейтральными; во-вторых, направление социальной активности ребенка в общественно одобряемое либо нейтральное русло; в-третьих, отказ преследования подростков, занимающихся бродяжничеством, наркоманией, и др.; в-четвертых, создание специальных служб социальной помощи. По мнению большинства специалистов, в решении данного вопроса, прежде всего, необходимы компетентность педагогов и воспитателей, а также комплексный подход. Компетентность подразумевает единство теоретической, психологической и практической подготовки педагога к работе с детьми, уровень его культуры и ценностей. Комплексный подход в работе с "трудными" подростками включает совокупность различных принципов:

использование разнообразных средств, методов, технологий;

уважение достоинства индивида и принятие его таким, какой он есть;

личностно-деятельностный подход, учитывающий темперамент, ориентиры, ценности, направленность интересов и другие параметры внутреннего мира ребёнка.

Проявления девиантного поведения объясняются относительно низким уровнем интеллектуального развития, незавершённостью процесса формирования личности, отрицательным влиянием семьи и ближайшего окружения..." Манджиева Э.Э.

Поэтому крайне важно, чтобы родители также были включены в процесс предупреждения и коррекции асоциального поведения ребёнка. Зачастую педагогам и психологам, кроме школьной работы с такими детьми, приходится организовывать их родителей, доносить, что необходимо внимательно относиться к детям, вовремя замечать изменения в их поведении, организовывать их досуг, мотивировать, объяснять, что ждёт их в будущем.

Современная психология и педагогика предлагают множество форм работы по изменению поведения ребёнка, чтобы направить его энергию в нужном ключе.

Социальная педагогика обеспечивает конкретно-направленную помощь в социализации подростков и детей; способствует социальному воспитанию молодежи; оказывает поддержку семьям, учебным и воспитательным заведениям; помогает подросткам в момент профессионального и социального становления; повышает безопасность образовательной среды.

Особые педагогические подходы, выявляют скрытые способности ребёнка к изучению различных предметов. Например, предоставление возможности исследования, вовлечение в проектную деятельность, возможность выполнять функции лидера и нести ответственность за результаты, полученные группой.

Игра развивает аналитические способности, даёт возможность делать что-то в соответствии со своими интересами и, почувствовать себя успешным в коллективе.

Технологии работы с детьми девиантного поведения

Одной из самых действенных и мощных технологий в работе с "трудными" детьми является игра. "На основе теоретического анализа и экспериментальных данных учёные показали, что игра при всей её специфичности обладает такими же характеристиками, как и любая человеческая деятельность. Для неё характерны целенаправленность, осознанность, предметность и преобразующая направленность (С.Л. Рубинштейн, А.Л. Леонтьев). Игра открывает огромные возможности для реализации социальной активности, развития конструктивного взаимодействия с окружением. По словам Л.С. Выгодского, ребёнок создаёт в игре зону ближайшего развития. В игре он всегда старше своего возраста и выше своего обычного (повседневного) поведения. Это определяет игровым технологиям столь важную роль в формировании личности. Игра воспитывает нравственные чувства и создаёт привычки поведения в обществе. Одним из частных проявлений игры является театрализация при изучении школьных предметов (математики, литературы, иностранных языков). С помощью этого приёма предмет становится интересен почти любому ребёнку. В процессе разучивается текст, рисуются декорации, шьются костюмы, подбирается музыка; увеличивается интерес к процессу деятельности, её содержанию, овладению способом той или иной деятельности и, таким образом, к саморазвитию.

Методы работы с детьми девиантного поведения в школе.

В современных условиях изменения общественного строя и общественного сознания, когда на развитие детей и подростков воздействуют многие неблагоприятные факторы социальной и биологической экологии, увеличивается количество различных отклонений в личностном развитии и поведении растущих людей. Среди них особую тревогу вызывают не только прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовная опустошенность детей, но и их цинизм, жестокость, агрессивность. Девиантное поведение вызывает живой интерес у психологов, врачей, педагогов, работников правоохранительных органов, социологов, философов.

Девиантное поведение - определяется как отклоняющееся поведение, т.е. как отдельные поступки или система поступков, противоречащих общепринятым в обществе правовым или нравственным нормам.

В отклоняющемся поведении поступок может проявляться в виде действия или бездействия человека, выражаться в словах или отношениях к чему-либо, в виде жеста, взгляда, тона, речи, смыслового подтекста, в виде деяния, направленного на преодоление каких-то препятствий или ограничений.

Традиционно причины отклоняющегося от нормы поведения подразделяются на две группы:

- причины, связанные с психическими и психофизиологическими расстройствами;

- причины социального и психологического характера.

Как правило, трудности в поведении подростка объясняются сочетанием результатов неправильного развития личности и неблагоприятной ситуации, в которой он оказался, а также недостатками воспитания.

Школа в жизни ребенка (наряду с семьей и группой сверстников) занимает довольно важное место. Большую часть времени учащийся проводит в ее стенах, здесь в ходе учебного процесса он познает мир, учится читать и писать, изучает законы и явления природы и общества, усваивает правила и нормы человеческого общежития. Учебная деятельность в школьные годы остается ведущим видом деятельности у абсолютного большинства детей.

Более 40% учащихся с девиантным поведением к учебе относятся равнодушно, около 20% школьников учатся в школе с явной неохотой, а свыше 15% учащихся относятся к учебе отрицательно. Среди многообразия причин такого отношения к учебной деятельности у подростков с отклоняющимся поведением одним из наиболее значимых фактов являются их систематическое отставание от темпов освоения школьной программы, пробелы в знаниях, стойкая неуспеваемость (и как причина, и как показатель педагогической запущенности подростков). Отсюда снижен интерес к учебе, ослаблена мотивация учебно-познавательной деятельности, отмечается высокий уровень конфликтности в учебном процессе с учителями и одноклассниками.

Отстающие в учении школьники отличаются поведенческой пассивностью на уроках, редко обращаются к учителю с вопросами, редко поднимают руку для ответа, не выполняют заданий без требования учителя, часто отвлекаются.

Дифференцированная непосредственная (оперативная) коррекционная помощь строится педагогом в зависимости от учебной ситуации.

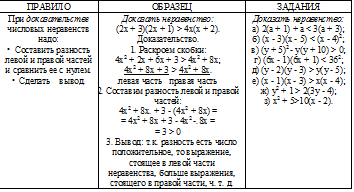

Если ученик затрудняется в ответах на вопросы по содержанию рассказа учителя или тексту учебника, если он не может выделить главные теоретические положения, определить правильность изложения материала другими учащимися и их ответов на вопросы, неправильно воспроизводит формулу, определение понятий, формулировку закона, не может объяснить или воспроизвести данный ему график, схему, в этих случаях полезно повторить объяснение в максимально расчлененном виде, а затем задавать вопросы о главном, отделяя детали.

Если же затруднения проявляются в понимании и запоминании правил и формул, в неумении применить их в знакомой ситуации, по образцу, целесообразно выполнить с учащимися ряд однотипных задании с постоянным возвращением к тексту этих правил или формул и после соответствующей тренировки попросить их воспроизвести формулу или определение. Рекомендуется также повторное рассмотрение и анализ используемых на уроке таблиц и схем с объяснением непонятного.

При обнаружении отставания в творческом применении изучаемого материала (применение законов и формул для решения задач незнакомого типа, составление плана решения, оценка плана, предложенного другими учениками, и др.) лучше решить с учащимися ряд задач, в которых используется изучаемый закон (понятие), вскрывая возможные ходы мысли, альтернативные решения.

Еще одним аспектом в коррекции учебно-познавательной деятельности подростков является их психолого-педагогическая подготовка к учебной деятельности, мотивация учебно-познавательного процесса.

В мотивации учебной деятельности важную роль играют эмоциональный фон учебной деятельности, состояние занимательности, удивления в восприятии предлагаемого материала. В наиболее сложных случаях освоения учебного материала это может быть установка на получение новых знаний через призыв к особому вниманию, создание определенного интеллектуального напряжения при освоении материала учебной программы.

Для слабоуспевающих и отстающих школьников с девиантным поведением в процессе формирования учебных умений не менее важным является систематичность и последовательность в отработке каждого умения, т.е. нельзя переходить к новому, не усвоив предыдущую операцию (обобщение, систематизация материала).

Наряду с учебно-познавательной деятельностью подростки с отклоняющимся поведением являются участниками и других видов деятельности: общественно полезной, трудовой, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, игровой и др. Однако доля их участия в этих видах деятельности и сила влияния последних на формирование и развитие личности подростков разная.

Деятельность становится интересной и значимой для подростков, если она приносит эмоциональное удовлетворение чувству достижения намеченной цели. Не менее важным в отношении к деятельности и результативности коррекционного воздействия, воздействия на подростков является включение их в позицию активного участника данного вида деятельности.

Выделяют четыре группы методов, направленных на исправление отклоняющегося поведения личности:

методы разрушения отрицательного типа характера: метод «взрыва» и метод реконструкции характера;

методы перестройки мотивационной сферы и самосознания (объективного переосмысления своих достоинств и недостатков, переориентировки самосознания, переубеждения, прогнозирование отрицательного поведения);

методы перестройки жизненного опыта (предписания, ограничения, переучивания, переключения, регламентации образа жизни);

метод предупреждения отрицательного и стимулирования положительного поведения (поощрения и наказания, соревнования, положительной перспективы).

Взвешенное сочетание индивидуального и коллективного воздействия, применение различных форм и видов внеучебной деятельности в коррекционно-педагогической работе с подростками с отклоняющимся поведением усиливает ее результативность, помогает сделать процесс преодоления недостатков в развитии личности и девиаций в поведении подростков реальным, а задачи по формированию положительных качеств его личности, интеграции в социум осуществимыми.

Методические рекомендации по проведению классных часов

|

знаниями, способами добывания знаний, самообразование)

знаниями, способами добывания знаний, самообразование) сверстниками, преподавателем)

сверстниками, преподавателем)  потребности, стимулы (предпосылка деятельности)

потребности, стимулы (предпосылка деятельности)

МОТИВАЦИЯ интерес, цель (значимость для учащегося)

МОТИВАЦИЯ интерес, цель (значимость для учащегося)

будущего результата МОТИВАЦИЯ включение в процесс

будущего результата МОТИВАЦИЯ включение в процесс

познания познания

познания познания атмосферы в группе

атмосферы в группе