СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до 09.07.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Изменение имени существительного по падежам как средство формирования первоначальных представлений о нормах русского языка

Представлена курсовая работа по русскому языку на тему: "Изменение имени существительного по падежам как средство формирования первоначальных представлений о нормах русского языка"

Просмотр содержимого документа

«Изменение имени существительного по падежам как средство формирования первоначальных представлений о нормах русского языка»

Содержание

| Введение | 3 |

| 5 |

| 8 |

| 11 |

| 20 |

| 24 |

| 33 |

| Заключение | 36 |

| Библиография | 38 |

| Приложение |

|

Введение

Категория падежа – это грамматическая категория имени существительного, выражающая отношение обозначаемого им предмета к другим предметам, действиям, признакам [24]. Она представляет собой «...словоизменительную категорию, благодаря которой могут противопоставляться словоформы, лишенные каких бы то ни было неформальных – смысловых и «связывающих» различий».

«Смысловая ценность данной категории возникает в результате взаимодействия формы существительного с «подчиняющей» ее словоформой» [28]. Изменение частей речи (имен) по падежам получило название - склонение. Круг формы склонения, падежных словоизменений, присущих разным типам имен, ограничен.

Само понятие «падеж» и наименования падежей берут свое начало из античности. Связь системы падежей русского языка с системами индоевропейских языков подчеркивает его универсальность, но ни в коем случае не умаляет значимости данной категории.

Склонение (изменение существительных по падежам в единственном и множественном числе) русских имен существительных, прилагательных и числительных поражает многообразием представлений. Оно, в силу специфики языка, опирается на падежное изменение имен существительных. Именно опора на падежи субстантива помогает упорядочить систему склонения прилагательных и числительных.

В настоящее время особые трудности у учителей вызывает подача грамматического материала, посвященного падежам. Несмотря на разнообразие методик, приемов, использование информационных технологий, которые помогают доступно и красочно представить падежную систему, школьники младшего нередко испытывают трудности при определении склонений, написании падежных окончаний в именах существительных. Очевидно, что формирование орфографических и грамматических норм написания и формообразования слов у подрастающего поколения ложится на плечи именно учителей начальных классов, так как грамотность закладывается, по словам К.Д. Ушинского, до 12 – 13 лет.

Поэтому данная курсовая работа призвана обратить внимание на современное состояние падежей в русском языке и их изучение в начальной школе.

Проблема исследования: формирование представлений грамматических норм языка над изменением имени существительного по падежам.

Итак, темой нашего исследования является изменение имени существительного по падежам как средство формирования первоначальных представлений о нормах русского языка.

Объект исследования: процесс формирования первоначальных представлений о нормах русского языка.

Предмет исследования: изменение имени существительного по падежам как средство формирования первоначальных представлений о нормах русского языка.

Цель работы: описание особенностей падежной системы русского языка, выявление специфики способов преподнесения данного грамматического материала на уроках русского языка в начальных классах.

Задачи:

изучить лингвистическую и методическую литературу по данной теме; определить основные понятия исследования;

проследить развитие падежной системы в истории современного русского языка и описать существующие подходы к ее определению;

проанализировать особенности оформления категории падежа в именных частях речи русского языка;

выявить особенности изучении материала о падежах русского языка в начальных классах;

Основные понятия: морфология, склонение, категория падежа, нормы русского языка.

Методы исследования: исходя из целей и задач, поставленных в работе, были использованы следующие методы:

поиск информации по теме;

отбор информации;

планирование;

структурирование материала;

анализ специальной литературы;

анализ опыта работы учителей.

Требования ФГОС НОО к условиям реализации ООП НОО

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно - функциональный, личностно - ориентированный подходы в обучении родному языку.

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи (лексические, фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых связано с последовательным осуществлением целого ряда учебных действий. Выполняя задание, ученики анализируют, объясняют, сопоставляют, группируют явления языка, делают выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает включение в учебники заданий для работы в парах, группах, проектных заданий.

Согласно требованиям ФГОС нового поколения планируемыми результатами обучения русскому языку являются личностные, метапредметные и предметные результаты.

Личностные результаты отражают:

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты отражают:

применение приобретенных знаний, умений, навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений, навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне;

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, овладение нормами речевого поведения.

Предметные результаты отражают:

• умение выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;

12.1. Филология. Русский язык. Родной язык: 3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; [1]

Примерная программа начального общего образования по русского языку

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский) [33].

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями:

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);

• орфография и пунктуация;

• развитие речи.

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма [2].

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Раздел «Морфология»

Выпускник научится:

распознавать грамматические признаки слов;

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:

проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму;

оценивать правильность проведения морфологического разбора;

находить в тексте предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но.[2]

Понятие о литературном языке

Литературный язык - общий язык письменности того или иного народа, а иногда нескольких народов - язык официально-деловых документов, школьного обучения, письменно-бытового общения, науки, публицистики, художественной литературы, всех проявлений культуры, выражающихся в словесной форме, чаще письменной, но иногда и в устной. [6]

Литература немыслима вне языка. Говорить о писателе, о его произведениях и не сказать, как он владел словом, как использовал возможности языка, - все равно, что оценивать, скажем, певца только по его репертуару, ничего не говоря о его голосе, о мастерстве исполнения. Если мы не отнесемся со вниманием и пониманием к языку, то не только не почувствуем эстетических достоинств, но и не поймем глубоко и всесторонне содержание литературного произведения. Литература - искусство изображения словом. Поэтому Гоголь, говоря о Пушкине как о национальном русском поэте, особо подчеркнул, что он более и далее всех раздвинул границы русскому языку и показал все его пространство.

Крупнейшие наши писатели из всех заслуг Пушкина перед Россией, перед русским народом выделяли преобразование русского литературного языка.

Современный русский литературный язык содержит характеристику русского литературного языка на современном этапе его развития. Началом этого этапа принято считать время творчества Пушкина – начало 19 века, т.к. именно в творчестве Пушкина завершается формирование общенационального русского литературного языка, а началось формирование русского литературного языка в 17 веке. С творчества Пушкина началась эпоха современного русского литературного языка (СРЛЯ). В творчестве Пушкина были выработаны и закреплены осознанные и принятые современным и последующим поколениями нормы русского литературного языка. Хотя в пушкинский период складывались все наиболее существенные принципиально важные качества, которые свойственны современному литературному языку, его развитие в последующие эпохи не прекращалось. 19 век можно считать первым периодом развития СРЛЯ. С конца 19 века до настоящего времени – второй период, который характеризуется вполне сложившимися закрепленными языковыми нормами.[39] Таким образом будем считать хронологическими рамками СРЛЯ два века.

Собственно русский язык СРЛЯ с 19 в.![]()

Язык русской нации 17 в.

Язык великорусской народности 14/15-17 вв.

Восточнославянский/древнерусский 7-13/14 вв.

Общеславянский язык (не старослав.) 1-6 вв.

Индоевропейская языковая общность до 1 в. н.э.

Связь языка с национальным характером, с национальным самосознанием и его выражением в литературе была очевидной истиной для всех русских писателей. И.А. Гончаров в одном из писем, рассуждая о том, что все нации должны внести в общую человеческую сокровищницу все лучшее, что у них есть, заметил: "А для этого нужно русскому - быть русским, а связывает нас со своею нацией, больше всего, язык".

В творчестве Пушкина русский язык воплотился столь полно и совершенно, что само представление о русском языке стало неотделимым от представления о языке произведений великого писателя. А.Н. Толстой сказал: "Русский язык - это прежде всего Пушкин".

О языке и стиле Пушкина написано много работ, среди которых выделяются труды академика В.В. Виноградова (1895 - 1969). Это прежде всего монографии "Язык Пушкина" (1935) и "Стиль Пушкина" (1941), брошюра "А.С. Пушкин - основоположник русского литературного языка" (1949), блестящее исследование "Стиль "Пиковой дамы"" и ряд интереснейших статей. Под редакцией В.В. Виноградова вышел четырехтомный "Словарь языка Пушкина" (1956 - 1961), работа над которым была начата под руководством профессора Г.О. Винокура (1896 - 1947). В 1982 г. опубликованы "Новые материалы к словарю А.С. Пушкина". (Всего в языке Пушкина зарегистрировано 22933 слова.) Фактически основные особенности языка Пушкина и его роль в истории русского литературного языка установлены и описаны.[39]

Признаки литературного языка

Основными признаками, выделяющими литературный язык из состава общенародного языка, являются:

обработанность появляется в результате отбора, причем целенаправленного, всего лучшего, что есть в нем. Отбор этот осуществляется в процессе использования национального языка, в результате исследований, проводимых общественными деятелями, учеными-филологами.

нормированность – достаточно устойчивый способ выражения, который выражает исторически сложившиеся закономерности развития русского литературного языка. Нормированность основана на языковой системе и закреплена в лучших образцах литературных произведений. Данный способ выражения предпочитает образованная часть общества;

кодифицированность, т. е. закрепленность в научной литературе; это выражается в наличии грамматических словарей и других книг, содержащих правила использования языков;

обязательность для всех носителей языка

устойчивость (стабильность)

наличие функциональных стилей [8]

Охрана литературного языка и его норм является одной из основных задач культуры речи. Литературный язык объединяет народ в языковом плане. Ведущая роль в создании литературного языка принадлежит наиболее передовой части общества.

Каждый из языков, если он достаточно развит, имеет две основные функциональные разновидности: литературный язык и живую разговорную речь. Живой разговорной речью каждый человек овладевает с раннего детства. Освоение литературного языка происходит на всем протяжении развития человека, вплоть до старости. Литературный язык должен быть общепонятным, т. е. доступным к восприятию всеми членами общества. Литературный язык должен быть развит до такой степени, чтобы иметь возможность обслуживать основные сферы деятельности людей. В речи важно соблюдать грамматические, лексические, орфоэпические и акцентологические нормы языка. Исходя из этого, важной задачей лингвистов является рассмотрение всего нового в литературном языке с точки зрения соответствия общим закономерностям развития языка и оптимальным условиям его функционирования [35].

Виды норм русского литературного языка

Основной признак литературного языка – это норма. Под нормой понимается совокупность правил употребления слов, их грамматических форм, правил произношения, словообразования, действующих в данный период литературного языка.

Виды норм современного русского языка Таблица№1

| Нормы | Правила | Примеры |

| Акцентологические | Ударения | позвонишь (не позвонишь) |

| Орфоэпические | Произношения | безе — бе [зэ] |

| Лексические | Употребления слов | абонент номера (не абонемент) |

| Фразеологические | Употребления устойчивых сочетаний слов | на краю гибели (не крае) |

| Словообразовательные | Образования слов | вскипятить (не скипятить) |

| Морфологические | Образования грамматических форм | яблок (не яблоков) |

| Синтаксические | Объединения слов в словосочетания и предложения | таблетки от головы Я (не для головы) |

| Орфографические | Написания слов | яства (не явства) |

| Пунктуационные | Постановки знаков препинания | Как хороши летние ночи! (восклиц. предл.) |

Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность. Они защищают литературный язык от потока диалектной речи, социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет литературному языку выполнять одну из важнейших функций - культурную. [37]

Теоретические основы изучения склонения имен существительных как грамматическая категория

Морфология – это раздел грамматики, изучающий грамматические разряды слов и свойственные им грамматические знания, категории и формы. Морфологию интересует слово как часть речи со всеми принадлежащими ему грамматическими категориями и системой форм. Поэтому предметом морфологии является учение о частях речи и грамматических категориях (род, число, падеж, время, вид, наклонение и др.), находящие свое выражение в соответствующих системах форм.[18]

Склонение имен существительных – это изменение по падежам.

Русскому существительному присущи словоизменительные категории числа и падежа и классифицирующие категории рода, одушевленности/неодушевленности и личности.

Падеж – это словоизменительная категория существительных, выражающая то или иное отношение предмета, обозначаемого существительным, к другим предметам, а также к действиям, признакам.

История возникновения падежей в русском языке

В русском языке выделяют шесть падежей: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Для определения падежа существительного используют вспомогательные слова и вопросы. От этого зависит написание окончания слова.

После принятия христианства на Руси возникла потребность в обучении людей грамоте. Чтобы это сделать, нужно было нормировать или систематизировать язык. Грамматик в то время ещё не существовало.

В начале XIV века из различных греческих грамматических трактатов было составлено в Сербии сочинение "О восьми частях слова" (то есть "речи"). В соответствии с греческой системой для славянского языка определяется пять падежей. Названия их, как и само слово "падеж" (или "падение") были образованы путём калькирования (перевод слова по частям) соответствующих греческих терминов.

Слово "падеж" (греческое ptosis) обозначало изменение окончания, благодаря которому слово становится в определённые отношения к другим словам. В сочинении "О восьми частях слова" эти отношения представляются следующим образом.[38]

Падеж правый (позже именительный) калькируется с греческого orte и даёт правильную, или исходную форму слова. Филолог конца XVI века Максим Грек называл этот падеж прямым. Все остальные падежи являются по отношению к нему косвенными (или косыми, греческое plagiai), так как они клоняются, то есть отклоняются от него. Современный термин склонение появился в XVI веке, представляя собой кальку с латинского declinatio.

Второй падеж - родный (греческое genike), одна из функций которого - обозначение рода, происхождения, отнесения предмета по классу подобных (произведение искусства).

Дательный (греческий dotike) назван так по одной из своих функций, связанной с глаголом дать, давать.

Виновный падеж (греческое aitiatike) - образовано от слова "вина" (греческое aitia), имевшего в древности значение "причина", и рассматривается как падеж обозначения причины того или иного действия (ловить бабочку) .

Пятый падеж - звательный (греческий kletike), который употреблялся при обращении. В современном русском языке от него остались следы в виде форм: отче, старче, друже, а его функции выполняет именительный падеж. Правда, сейчас происходит формирование нового Звательного падежа (Вась, Петь,Свет).

Но греческая система не удовлетворяла потребностям изучения славянских языков, так как в нём не было Творительного и Предложного падежей.

В начале XVI века посольский переводчик Дмитрий Герасимов перевёл популярный в Европе трактат латинской грамматики IV века Доната. Здесь впервые появляется термин Именовательное падение, с пояснением "правое по-гречески", которое явилось калькой с латинского Nominativus. Остальные падежи имеют прежние названия, так как латинские термины были кальками с древнегреческого.

Главное отличие латинской системы было, однако, то, что в ней был Ablativus. Дмитрий Герасимов назвал его Отрицательное падение и снабдил примером "от сего учителя". Приведённым значением, названным теперь отложительным, не исчерпываются функции данного падежа: другим значением он соответствует нашему Творительному падежу.

Скоро в Грамматике Лаврентия Зизания (1596 год) появляется обозначение подобных славянских форм - Творительный падеж (слово "падение" к тому времени вышло из употребления). Функцией выделенного падежа определялось указание на деятеля, производителя действия. Формы Предложного падежа он выделяет под рубрикой Дательного падежа.[38]

Вышедшая в 1619 году грамматика Мелетия Смотрицкого ввела в употребление седьмой падеж - Сказательный, название падежа выводилось из таких случаев его употребления, как "сказать о ком-либо, о чём-либо".

М. В. Ломоносов в "Российской Грамматике" заменяет Сказательный на Предложный, обратив внимание на то, что формы этого падежа употребляются исключительно с предлогами. Это была первая грамматика, имевшая дело с русским языком, все предыдущие рассматривали церковнославянский язык. Но Ломоносов не исключил Звательный падеж, который к тому времени был уже малоупотребим. Он был исключён в позднейших грамматических трудах.[38]

Падеж в русском языке выражает отношение имен существительных к другим словам в словосочетании и предложении. Словоизменительная морфологическая категория падежа строится как противопоставление шести основных рядов форм, различающихся. У несклоняемых существительных падежные значения выражаются только формами согласуемых или координируемых слов (в предложении являющихся определением либо именным сказуемым).

В современном русском языке категория падежа образуется противопоставлением шести падежей[30]:

именительный,

родительный,

дательный,

винительный,

творительный,

предложный.

В системе шести падежей именительный падеж противопоставлен как прямой падеж остальным пяти — косвенным падежам. Он является исходной формой парадигмы, выступая в наиболее независимых синтаксических позициях; косвенные же падежи выражают, как правило, зависимость существительного от управляющего им слова. Будучи управляемыми формами, косвенные падежи выступают в сочетании с предлогами (предложно-падежные формы) и без них (беспредложные формы): видеть дом и направляться к дому; управлять машиной и сидеть в машине. Из шести падежей один (именительный) является всегда беспредложным; один употребляется только с предлогами, а потому и называется предложным; остальные четыре падежа (средние в парадигме) выступают как с предлогами, так и без них. Для косвенных падежей существенно также, какой части речи они синтаксически подчиняются; различаются приглагольное и приименное употребление падежных форм.[4]

Основные значения именительного падежа в предложении:

значение субъекта действия или состояния — в слове, выполняющем синтаксическую функцию подлежащего: Мой брат изучает медицину, Книга мне нравится;

значение предикативного определения субъекта — в слове, выполняющем функцию сказуемого: Мой брат — студент.

В пределах текста (как обособленный член предложения или отдельное предложение), в диалогических репликах именительный падеж используется в функциях:

главного члена самостоятельного односоставного (назывного) предложения: Летнее утро. В воздухе тишина (Чехов);

обращения: Какой вы умный, Петя! (Чехов);

вводимой темы высказывания: Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать? (Лермонтов);

ответной реплики, имеющей целью назвать предмет: Как ваша фамилия? — Иванов, Как называется этот предмет? — Фломастер.

Все эти функции связаны с называнием предмета и с отсутствием синтаксической зависимости существительного от других слов в пределах предложения.

Именительный падеж широко применяется также вне текстового окружения как форма, несущая чисто назывную функцию, — например, в словарях, в перечнях (списках) предметов, в надписях, подписях, на этикетках, в заглавиях произведений.

Стишок – небылица об именительном падеже:

Поворот судьбы такой удивительный:

Изучаем мы падеж ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ.

На суку висит (что?) — ватрушка!

На заборе спит (кто?) — старушка!

С неба к нам летит (что?)—игрушка!

Соловьем свистит (кто?)— подружка!

На сосне сопит (кто?) — хрюшка!

Рассказала все (кто?) — врушка!

Сочинила мир такой изумительный!

Что ж, запомним мы падеж ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ![23]

Родительный падеж выражает значения:

принадлежности (в призменной позиции): рука матери, подарок отца, (взял) карандаш соседа;

прямого объекта:

при глаголах с отрицанием (вместо винительного падежа при переходном глаголе): я не читал этой книги, не знаю этих работ;

при некоторых глаголах — и без отрицания: ждать приезда, желать успехов, бояться ответственности, избегать волнений;

при отглагольных существительных со значением действия: чтение книги, уборка снега;

значение субъекта при отглагольных существительных со значением действия или состояния: разговор друзей, выпадение снега;

количественное — в различных случаях обозначения количества предметов, степени проявления признака в предмете, ограниченного объема вещества или совокупности однородных предметов, а также их полного отсутствия: десять дней, несколько месяцев, он старше сестры на два года, килограмм крупы, стакан молока, купить хлеба, дать воды, настроить домов, нет денег, не сказал ни слова;

определительное значение — в некоторых лексически ограниченных случаях приименного употребления: мужчина среднего роста, товар первого сорта, страна озёр, человек дела;

временно́е обстоятельственное значение — при назывании даты: Это было пятого мая.

Стишок о родительном падеже:

Я из дома убежал,

Я до вечера гулял.

С дерева в сугроб сигал,

Без уроков жить мечтал.

Для коллекции снежинки

Языком я собирал.

Около костра плясал

И вокруг двора скакал.

Мне уроки надо делать?

Я на это наплевал!

Вот стою я у доски

И вздыхаю от тоски,

Но РОДИТЕЛЬНЫЙ падеж

Я не вспомню, хоть зарежь![23]

Дательный падеж выражает:

значение адресата — лица, для которого осуществляется действие: дать книгу товарищу, послать письмо отцу;

значение субъекта состояния — в безличных предложениях: Брату нравится путешествовать, Мне стыдно, скучно.

Стишок про дательный падеж:

Если б я названия

Падежам давал,

Я б тогда дарительным

ДАТЕЛЬНЫЙ назвал!

А еще как размечтаюсь,

Дед Морозом наряжаюсь

И подарки всем несу:

Братику, сестричке, псу.

А еще КОМУ? ЧЕМУ?

Птенчику, коню, сому,

Кошке, зайцу, бегемоту,

Крокодилу и слону!

К паровозу тороплюсь,

ПО земле лечу, несусь!

Всем подарки развезу я

И тогда домой вернусь.[23]

Основное значение винительного падежа — значение прямого объекта, то есть объекта непосредственного приложения действия, состояния: рисовать картину, рубить дрова, знать английский язык. Другие значения:

значение субъекта состояния — в безличных предложениях при некоторых глаголах: Больного знобит, лихорадит, Его влекло на север;

значение меры и степени проявления действия, состояния: Пробыл в городе неделю, Отдыхал каждую зиму в горах, весить тонну, стоить рубль.

Стишок про винительный падеж:

"Если хочешь много знать,

Поскорей учись читать!"

Чтоб ВИНИТЕЛЬНЫЙ запомнить,

Научилась я... летать!

Как взлечу под потолок

Да махну через порог.

Вылетаю за окошко,

Курс держу я на лужок.

Ненавижу обвинять,

Буду все перечислять.

ЧТО увижу и КОГО—

Назову до одного!

Вижу реку, вижу сад—

Называю все подряд!

Вижу вишню, вижу сливу.

До чего вокруг красиво!

Строят клуб невдалеке,

Красят лодку на песке...

Хватит! В школу возвращаюсь,

В класс влетаю налегке.[23]

Творительный падеж выражает значения:

орудия действия: писать карандашом, разрезать хлеб ножом;

прямого объекта — при некоторых глаголах: управлять самолётом, наслаждаться музыкой, заниматься любимым делом, владеть компьютером;

предикативного определения — в функции именного сказуемого: Он будет врачом, Он стал хорошим учителем;

субъектное значение — в пассивной конструкции предложения: Дом строится бригадой рабочих, Проект утверждён комиссией;

обстоятельственные значения:

· места: ехать полями, идти лесом;

· времени: То было раннею весной (А. К. Толстой), Я знал его ребёнком;

образа действия: петь басом, ходить толпой;

меры и степени: говорить о чём-либо целыми днями, закупать картофель мешками;

уточняющего признака — в приименной позиции: земля, богатая нефтью, высокий ростом.

Стишок о творительном падеже:

Чтоб от всех не отставать,

Слыть сообразительным,

Надо все теперь понять

В падеже ТВОРИТЕЛЬНОМ.

Что там долго говорить,

Вот решился я... творить!

Карандаш, бумагу взял

И пейзаж нарисовал.

Я—художник!

Я—творец!

Ух, какой я молодец!

Перед замком куст цветет,

Под корягой змей живет,

Над дорогой реет сокол,

За оградой лошадь ржет.

Я творю карандашом,

На листе своем большом,

Вид украсил я с трудом

Лесом, тучкой над прудом.

Ну-ка, лист переверну

И опять творить начну!

Мой герой идет войной,

Хочет править он страной,

Поразить врагов стрелой,

С башни их полить смолой.

Стоп! Подумай головой,

Для чего идти войной!

Лучше миром кончить дело!

Я альбом закрою свой.[23]

Предложный падеж употребляется лишь в составе предложно-падежных конструкций.

Предложный приглагольный падеж имеет следующие значение:

объектное (изъяснительное): говорить о науке, сознаваться в ошибке;

обстоятельственное: отдыхать на юге, читать при лампе;

определительное: Иванов состоял в помощниках (ср.: был был помощником); Счастье – в любимой работе (ср.: Счастье – это любимая работа).

Предложный приименный обычно имеет определительное значение: статья о науке; дом в деревне.

Стишок о предложном падеже:

На уроке я скучаю.

Что ж, я лучше помечтаю.

Очень я люблю мечтать!

Вот бы мне царевной стать!

Я мечтаю о короне:

Буду в ней сидеть на троне.

Я мечтаю о слоне,

Чтоб кататься при луне.

Я мечтаю о сережках,

Я мечтаю о сапожках.

Вечерами в полумгле

Я мечтаю об орле:

Буду с ним летать на воле.

Буду я учиться в школе...

Ой, мечтаю я уже...

О ПРЕДЛОЖНОМ падеже![23]

Падежи и их значение Таблица№2

| Падежи | Их вопросы | Значение | Пример |

| И. | Кто? Что? | Название предмета | Весна – любимое время года. |

| Р. | Кого? Чего? | Отрицание, принадлежность | Весны еще нет. Но уже заметны признаки весны. |

| Д. | Кому? Чему? | Дар | Свою любовь мы отдаем весне. |

| В. | Кого? Что? | Переход действия | Мы уже видим весну в мечтах. |

| Т. | Кем? Чем? | Общность | Природа оживет весной! |

| П. | О ком? О чем? | Мысль, дума | Все наши мечты – о теплой весне. |

В этой таблице даются вопросы падежей, что хорошо для понимания и объяснения значений падежей в доступных случаях (предложениях, словосочетаниях). Попутно разъясняются функции предлогов, варианты о и о, обращается внимание на твердые и мягкие основы склоняемых существительных и на то, что, в сущности, окончания –о и –ё - это одно окончание: [акно],[ружjо]. С целью углубления понимания значений падежных форм целесообразно вводить их (формы) в различные сочетания: родительный падеж: чего или кого нет, чего мы не видим, чего не знаем? – Нет стены; мы не видим коня, виден уголок окна; у нас нет соли; Коля вернулся из города Иркутска…

Роль предлогов в образовании падежных форм может быть исследована школьниками методом лингвистического эксперимента: на самом деле, без предлога форма родительного падежа может не получиться: вернулся – откуда? Из города. Мне скучно. Почему? – Без книги. Без тебя…

Винительный падеж: что видим, кого позвали? Видим лес вдали. Позвали соседа в гости. Возникает еще одна проблема – сочетаемость слов: она не изучается теоретически, но практически сочетания – в каждом предложении.

Все новые и новые наблюдения. Оказывается, предложный падеж потому и называется предложным, что форма этого падежа употребляется с предлогами (о, в, на).

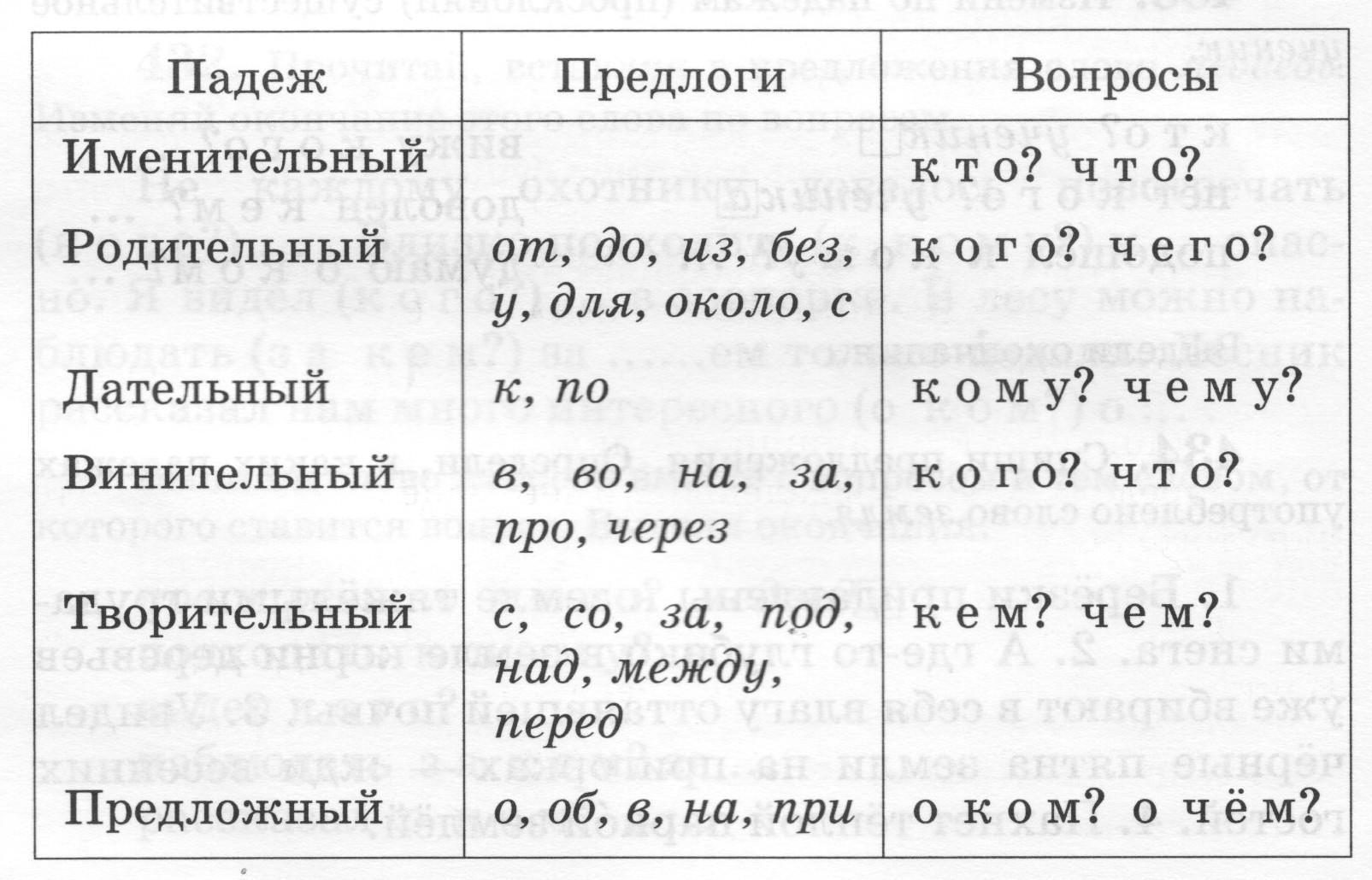

Составляется таблица предлогов, употребляемых с падежными формами существительных.

Предлоги, употребляемые с конкретным падежом Таблица№3

Предлоги, употребляясь с существительным, помогают выразить различные падежные значения, конкретизируют их и обогащают. Например, идти в город; идти к городу – в обоих случаях передается пространственное отношение, но предлог «в» указывает на то, что движение направленно внутрь объекта(города), а предлог «к» указывает на направленность действия в сторону объекта(города).

В более редких случаях различия в значении падежей после предлога установить трудно: жить в Крыму, в Сибири, жить на Кавказе, на Дальнем Востоке. Предлоги при несклоняемых именах существительных выступает единственным средством выражения падежных значений: к пальто(Д.п.), от пальто(Р.п.) и т.д. Имя существительное обладает системой взаимосвязи и соотношения друг с другом падежных форм. Совокупность падежных форм словоизменения называется падежной парадигмой, которая включает формы шести падежей единственного и множественного числа, например: народе,-а,-у,-ов,-ом,-е; народы, -ов,-ам,-ы,-ами,-ах. Парадигма может быть представлена одной формой (у несклоняемых существительных): кофе, кино, метро[18].

Каждый падеж многозначен, и каждый образует свою систему значений, хотя значения в разных падежах могут сближаться.

Общие значения объединяют самые разнообразные частные значения, причем неравноценные: есть основные, типичные для данного падежа, есть второй. На то, какие значения имеют падежные формы, влияет несколько факторов, и, прежде всего, лексическое значение падежной формы слова, от которого оно зависит.

Уже в начальных классах склонение рассматривается как изменение формы, то есть окончания имен существительных, выражающих различные варианты отношений к другим словам, связей с ними в предложении. При этом каждый падеж может выражать не один тип этих связей, а несколько. Если связь представляет собой форму, то содержанием является значение падежей. К данным значениям следует идти от текста, от его смысла, от предложения и его внутренних связей.

Требования к сформированности грамматических умений при изучении склонения имен существительных в начальной школе

Тема «Имена существительные» изучается на протяжении всех 4 лет начальной школы. Поэтапное знакомство с данной темой обеспечивает усвоение материала для младшего школьника[22].

Основной семантический признак имени существительного – предметность. Но предметность не всегда сводится к конкретности: стол, дерево, человек – эти имена существительные имеют ясный для детского понимания денотат, тогда как бег, терпение, свойство, выражая предметность, все же ребенком не воспринимаются как предметы. Это абстракции. Поэтому первоначальное знакомство с именами существительными происходит на конкретном материале. Это первая ступень овладения именем существительным как частью речи.

В механизме этого осознания велика роль вопросов кто? Что?. Сначала это вопросы именительного падежа, но в дальнейшем они изменяются по падежам – кого? Чего? И т.т. Позже механизм задавания вопросов расширяется, и становиться универсальным.

Однако А.М. Пешковский обратил внимание на то, что ставя вопрос к слову или словоформе, человек уже каким-то внутренним чутьем должен уловить и обобщить какие-то свойства того слова, к которому относится вопрос. По-видимому, вопрос опирается на способность, до сих пор мало изученную, получившую название языкового чутья, или языковой интуиции.

Умения являются одним из важнейших компонентов процесса обучения. В педагогике и психологии существует большое количество определений понятия «умение».

Умение – подготовленность к практическим и теоретическим действиям, выполняемым быстро, точно, сознательно, на основе усвоенных знаний и жизненного опыта. Умения формируются путем упражнений и создают возможность выполнения действий не только в привычных, но и в изменившихся условиях[18].

По определению М.Р. Львова, умения – это освоенные человеком способы выполнения действия, обеспечиваемые совокупностью приобретенных знаний и навыков. Умения могут быть как практические, так и умственные. Навык – действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием сознательной поэлементной регуляции и контролем. В отличии от навыков, умение может образоваться без специальных упражнений в выполнении каких-либо действий. В этих случаях оно опирается на знания и навыки, приобретенных ранее, при выполнении действий сходных с данным. Вместе с тем умения совершенствуются по мере овладения навыком[15].

Грамматические умения – это владение учащимися приемами применения приобретенных грамматических знаний на практике, т.е. приемами определения тех или иных категориальных признаков существительного.

Для того, чтобы выяснить какими грамматическими умениями должны обладать учащиеся при изучении темы «Склонение имен существительных», в какой последовательности они должны бать сформированы, каковы особенности формирования грамматических умений у учащихся по рассматриваемой теме. Для этого мы проведем анализ программы по русскому языку авторов Л.М. Зелениной и Т.Е. Хохловой.

Анализ учебно-методического комплекта авторов Л.М. Зелениной и

Т.Е. Хохловой.

Тема «Имя существительное» начинает изучаться с первого класса в теме «Предмет и слово». В рамках этой темы учащиеся усваивают значение предметности изучаемой части речи. Здесь встречаются упражнение на называние нарисованных в книге предметов, на сопоставление реальных объектов и слов, которыми они называются, на составление предложений с данными словами и т.д.[9]

Во втором классе данной программыв изучении темы сразу же вводиться понятие «часть речи имя существительное».в самом начале темы в учебнике представлено изображение енота с вопросом Кто это?, продолжается изучение предметности в связи с этой частью речи. В данной теме даются два правила: определение самой части речи и выделение ее с помощью вопросов Кто? Что? В рамках этой темы даются упражнения, из которых требуется выписать слова, отвечающие на вопросы Кто?, Что?, упражнения, в которых ведется орфографическая работа над именами существительными, упражнения на постановку знаков препинания и вставку пропущенных букв. [10]

В третьем классе тема «Часть речи имя существительное» расширяется за счет введения понятия имени существительного, подчеркивается значение предметности, определяется вопросами кто?, что? К начальной форме существительного. Практическое значение действительности показано на примерах слов, которые обозначают предмет, явление природы, действие или признак. Далее по программе следует тема «Число и род имен существительных». Представлены теоретические сведения об изменении существительных по числам, о наличии у них родовых значений, что определяется постановкой к ним местоимений он(м.р.), она(ж.р), оно(ср.р.). Соответственно в тему включены упражнения на определение числа и рода существительных. Подчеркивается неизменяемость существительных по родам. Следом дается много упражнений на уже изученные темы. Последней темой в третьем классе по изучению имени существительного является «Изменение имен существительных по вопросам». Сообщается информация о категориях одушевленности и неодушевленности имен существительных, об изменении по падежам(склонении), называются шесть падежей(именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный), дается понятие начальной формы имени существительного, говорится о косвенных падежах, о том, что в именительном падеже существительные употребляются без предлога. В связи с изучаемыми темами включается достаточно много упражнений на распределение существительных на одушевленные и неодушевленные, на определение падежа существительных и склонение слов этой части речи в единственном и множественном числе. В конце темы представлен разбор имени существительного как части речи.[11]

В четвертом классе в программе Зелениной, Хохловойтема «Часть речи имя существительное» расширяется. Начинается с темы «Общие сведения об имени существительном». Здесь повторяется уже изученный материал, систематизируется, обобщается. В теме «Изменение имени существительного при сочетании с другими словами», помимо повторения падежей, вводится понятие «управляющие слова», от которых зависит падеж существительных, также дается перечисление предлогов, которые употребляются только с одним падежом или с несколькими падежами. Сообщается, что Именительный падеж не употребляется с предлогами. Далее в программу включена тема «Основные типы склонения имен существительных», за которой следует «Первое склонение». Здесь дается информация о том, какие существительные к нему относятся (имена существительные женского и мужского рода, которые в начальной форме имеют окончание –а или –я, относятся к 1-му склонению(мама, папа, тетя, дядя), об определении принадлежности к этому склонению, дается таблица, в которой отражена связь между падежами и падежными вопросами, которая показана окончаниями существительных. Следом идет тема «Второе склонение» . сразу дается информация о существительных, которые к нему относятся(имена существительные мужского рода с нулевым окончанием в начальной форме, а также существительные среднего рода с окончанием –о,-е или –ё(на письме) слон, пень, копье, болото), и о том, как определить потребность к этому склонению. Аналогично даются таблицы на выявление взаимосвязи падежей с падежными окончаниями. После этой темы следует «Третье склонение», к которому относятся существительные женского рода с нулевым окончание в начальной форме с мягкой основой и твердой основой на ж, ш(рожь, дочь, степь, мышь). Дети учатся правильному определению принадлежности существительного к данному типу склонения. Также дана аналогичная таблица. Соответственно, в каждую тему включено достаточно много упражнений для усвоения новых для учеников тем. «Правописание имен существительных единственного числа». Даются понятия «Орфограммы», правила и таблица на правильное написание падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го склонения. Большое количество упражнений помогает усвоению сложной темы. [12] Изучение темы «Часть речи имя существительное» в 4 классе завершается темой «Правописание окончаний имен существительных множественного числа». Правила и свободная таблица помогает детям усвоить этот материал, а задания к ним помогают научить применять знания на практике.

Программа предусматривает изучение родного языка в единстве целенаправленным формированием у детей познавательной самостоятельности: умение самостоятельно планировать учебную работу, пользоваться различными справочными материалами, способности в самооценке и самоконтролю.

Большую педагогическую функцию в учебнике выполняют рисунки: они иллюстрируют тексты, служат средством постановки перед учащимися проблемы, пробуждают у детей естественную потребность высказаться, поделиться впечатлениями, помогают уточнить содержание задания.

Занятия по учебникам Л.М. Зелениной и Т.Е. Хохловой дают возможность учителю донести максимальное количество знаний до учеников в самой интересной форме, а детям – получить не формальные, а осознанные и прочные знания в области русского языка.

Изучив учебно-методическую литературу, мы убедились в том, что изучение имени существительного в начальной школе имеет огромное значение, и поэтому данной теме уделяется большое внимание. Выделим основные знания и умения, которые формируются у младших школьников по рассматриваемой нами проблеме. В авторской программе мы проследили, как стараются подойди к изучению имен существительных, находят какие-то новые способы подачи материала, предлагают нестандартные способы, методы и приемы, богатый языковой материал, структуру построения уроков. Также в этой программе усвоение грамматических понятий, главным образом, осуществляется через выполнение разнообразных упражнений. Причем все упражнения имеют четкую, логичную структуру, представляя собой некий комплекс. Комплекс упражнений предполагает строгий отбор видов упражнений в соответствии с этапами .усвоения материала и его спецификой, установление последовательности их выполнения с учетом возрастающей сложности и роста самостоятельности учащихся. Комплекс основывается на связи упражнений.

Исходя, из анализа программы назовем следующие грамматические умения, которые необходимы ребенку при изучении склонения имен существительных:

- Умение ставить падежные вопросы к имени существительному. Дети находят в тексте имя существительное и ставят к нему вопросы косвенных падежей.

-Умение определять падеж имени существительного. Падеж определяется с помощью падежных вопросов, по использованным с существительным предлогом.

- Умение изменять существительные по падежам.

Тема «Склонение имен существительных» трудна, но очень богата возможностями. В ней раскрываются механизмы включения имен существительных в речевые конструкции: в словосочетания, предложения, в текст.

Склонение имен существительных можно было бы дать учащимся догматически, в виде готовых таблиц склонения, с выделением падежей и падежных окончаний (заметим, что раньше так и поступали). Но современная методика избирает функциональный подход, помогающий детям понять функции всех падежных форм в выражении мысли, в наилучшем выполнении коммуникативной задачи.

Уже в начальных классах склонение рассматривается как изменение формы, т.е. окончаний имен существительных, выражающих различные варианты отношений к другим словам, связей с ними в предложении. При этом каждый падеж может выражать не один тип связей, а несколько: это и есть значение падежей.

Теоретический материал в этой теме – это понятия «склонение имен», «сами падежи с вопросами и предлогами», «падежные формы, т.е. окончания», «значения падежей» (хотя бы некоторые, чтобы дети поняли функции падежей).

К значениям падежей следует идти от текста, от его смысла, от предложения и его внутренних связей. Падежные вопросы играют второстепенную роль, но для школьников они удобны и – на основе языковой интуиции – безошибочно.

Имена существительные склоняются и вне текста: образом отрабатывается быстрота, четкость в умении изменять слова по падежам.

Падежные формы образуются с помощью окончаний: дети называют окончания разных падежей. В записи окончания выделяются или образуются условным значком - [18].

Методические аспекты преподавания орфографии как основы изучения грамматических знаний у учащихся

Орфография в школе - один из важнейших разделов курса русского языка; среди языковых умений и навыков учащихся орфографические умения и навыки играют важную роль. Изучается орфография в I - IV и V - VII классах, в VIII - IV и X - XI классах - повторяется, обобщается. Особое внимание уделяется правописанию в среднем звене, так как именно в этот период обучения школьник начинает осознавать ответственность за свои действия и понимать важность приобретения определенных знаний, умений и навыков как основы будущей трудовой деятельности. Материал по орфографии не выделен в школьной программе как отдельный, самостоятельный раздел, а дается вместе с материалом по грамматике, фонетике, словообразованию и опирается на него.

«Русская орфография – явление довольно сложное. Не видя в орфографии системы, ученики представляют себе правописание как свод разрозненных, не объединенных между собой правил и еще больше многочисленных исключений к ним. Одна из задач методики орфограмм – сократить до минимума количество правил, подлежащих запоминанию, связать разрозненные орфографические правила, установить связь между отдельными написаниями, дав такие общие нормы, под которые отдельные правила подходили бы как части к целому», - писал Н.С. Рождественский [17].

Орфография в школе связывает в практических действиях знания учащихся по всем разделам курса русского языка: фонетика, состав слова и словообразование, графика, морфология и синтаксис, лексика. Важнейшие темы по орфографии: правописание безударных гласных в корне слова, в приставках, суффиксах, окончаниях; правописание согласных - звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных; чередование гласных в корне слова и проч. изучаются в грамматических разделах (морфология, состав слова и словообразование). Принципы русской орфографии программой не предусмотрены, но они лежат в основе методики обучения правописанию: свойства русской орфографии определяют выбор методов и приемов обучения.

Цель уроков изучения орфографии - выработка относительной орфографической грамотности, под которой подразумевается умение писать слова в соответствии с изученными в школе орфографическими правилами, включая слова с непроверяемыми орфограммами, усвоенными по определенному списку.

На уроках русского языка не уделяется достаточного внимания поэтапной отработке сложных орфографических правил. Процесс становления орфографических навыков требует времени, обязательного соблюдения этапности. Поэтому значительная часть учащихся от темы к теме, от этапа к этапу не достигает обязательных результатов обучения по орфографии. Это приводит к нарастающему накоплению пробелов, сначала мешает ученику учиться дальше, а затем может совсем выключить его из участия в нормальном учебном процессе и привести к потере интереса к предмету, так как оценка успехов ученика по предмету производится в основном по орфографическому критерию.

Отражение истории изучения методики преподавания орфографии в некоторых работах лингвистов XX в.

На особую важность грамотного преподнесения учащимся орфографического материала обращали внимание такие русские языковеды, педагоги и методисты ХХ в., как М.Т. Баранов, автор «Школьного орфографического словаря русского языка» и «Школьного словаря образования слов русского языка» [32]; А.Б. Шапиро, автор книги «Грамматика в школе для взрослых» (1924) [42]; А.В. Текучев, автора монографии «Основы методики орфографии в условиях местного диалекта» (1951) [29]; А.Н. Гвоздев, ученого, педагога, автора эксперимента, направленного на изучение усвоения орфографии в школах (1930-е гг.) [42] и т.д.

Михаил Трофимович Баранов – подвижник методической науки, своими научными трудами снискавший заслуженный авторитет ученого –лингвиста и методиста в области методики лексики, правописания, словарной работы, а также истории методики преподавания русского языка. Одна из больших заслуг М.Т. Баранова состоит в том, что он систематизировал по целому ряду научных направлений теорию методики преподавания русского языка с учетом ее новейших достижений. Его имя вписано и в отечественную школьную лексикографию. М.Т. Баранов является автором двух оригинальных школьных словарей «Школьного орфографического словаря русского языка» и «Школьного словаря образования слов русского языка» [32], которыми до сих пор пользуются современные школьники.

Абрам Борисович Шапиро - известный языковед, педагог, талантливый исследователь, член правительственной орфографической комиссии (проекты «Свод орфографических правил», «Свод пунктуационных правил» (1936), «Правила единой орфографии и пунктуации. С приложением краткого словаря» (1939), «Свод русского правописания» (1956), автором книги «Грамматика в школе для взрослых» (1924) и т.д. С точки зрения методики преподавания орфографии нам интересна его книга «Грамматика в школе для взрослых» (1924), написанная совместно с Н.Ф. Бельчиковым. «Идеальным, по убеждению авторов, нужно считать такое преподавание грамматики в школе для взрослых, когда учащиеся владеют сущностью процесса речи и могут самостоятельно и осознанно разбираться в фактах языка» [42]. Ставя основной своей задачей задачу методическую, т.е. «разрешение вопроса, как преподавать, как и в каком порядке сообщить учащимся грамматический материал», они исходят из того, что «основное условие преподавания – твердое, отчетливое знание науки о языке» [5]. Н.Ф. Бельчиков и А.Б. Шапиро выступают за создание последовательной системы, рекомендуют «умело начать и умело и постепенно прилагать к известному, усвоенному, новый материал, вводить и привлекать свежие факты, связуя с нажитыми». Главный же объект исследования – сама связная живая речь [5].

А.Б. Шапиро утверждал синтаксический подход к грамматическому материалу и его распределению [42]. Этот подход не потерял свою актуальность и в настоящее время.

В «Грамматике в школе» языковед дает методические советы учащимся и учителям, предлагая всякому приступающему к изучению грамматики задать самому себе вопросы: чему учит грамматика и какова цель преподавания её учащимся? Учителям рекомендуется главную работу вести в классе путем живой беседы, почаще обращаться к методу наблюдений и эксперимента, но «наблюдать необходимо в известной последовательно, идя от более легкого к более трудному, от элементарного к сложному... необходим систематический подбор нужного для наблюдения языкового материала, а не беспорядочное наблюдение от случая к случаю». А.Б. Шапиро исходил из того, что «язык, как и всякое явление жизни есть живой организм и потому должен представляться каждому наблюдающему не как нечто постоянное и твердое, а как ряд моментов, сменяющих один другой» [36].

В области морфологии А.Б. Шапиро предлагает общий подход к морфологической классификации слов:

1) «вступая в связь с друг другом и создавая таким образом живую речь, отдельные слова обнаруживают свои разливные жизненные свойства в зависимости от роли, какую играют в речи» [13],

2) «наиболее употребительным способом является приспособление окончаний: слова, связываясь, изменяют свои окончания, подчиняясь каким-то постоянным законам, причем одни слова находятся в какой-то зависимости, в подчинении от других» [14].

У Абрама Борисовича всегда сохранялся неизменный и устойчивый интерес к вопросам русского правописания. Помимо работы в комиссии по реформированию русского правописания, он занимался и вопросами теории орфографии. Наблюдения в этой области были обобщены в монографии «Русское правописание» [42].

Научные интересы знаменитого лингвиста, исследователя , методиста А.В. Текучева были связаны с проблемами:

- методика грамматического разбора («Методика грамматического разбора», его кандидатская диссертация (1941);

- диалектология и методика;

- учебники и пособия общего характера по методике, в том числе и по методике обучения русскому языку в национальной школе;

- методическое наследство [29].

Главным трудом его жизни стали «Основы методики орфографии в условиях местного диалекта» (1951), докторская диссертация. Основная идея автора – необходим дифференцированный – в зависимости от разных диалектных условий – методический подход к орфографическим ошибкам. Такой подход позволяет точно определить, когда же именно, в работе над какими орфографическими ошибками возможно наиболее эффективное применение того или иного рекомендованного методикой приема или упражнения [40].

В плане методики орфографии и грамматики вызывают интерес работы известного языковеда и педагога А.Н. Гвоздева, а также его экспериментальное изучение усвоения орфографии [42]. «Эксперименты А.Н. Гвоздева, осуществлявшиеся ученым в 30-е годы в школах Пензы и Куйбышева, с одной стороны, явились как бы продолжением его уникальных исследований механизма становления у ребёнка навыков устной речи, с другой стороны, стали предтечей работ по теории орфографии, концептуально тесно связанных, в свою очередь, с оригинальной разработкой им проблем фонологии» [42]. Результаты эксперимента «... позволяют в известной мере прояснить, какова роль различных факторов, в том числе системных особенностей графики, орфографии и фонетики русского языка, не только в «сознательном», но и в стихийном процессе усвоения норм правописания через чтение и практику письма» [32].

Проверке (в совокупности опытов) подвергалось в основном усвоение центральных разделов правописания: усвоение слогового принципа графики, усвоение правописания гласных букв после шипящих и ц, звонких и глухих согласных, безударных согласных [32]. Наблюдения обнаружили, «... что в автоматическом усвоении орфографии главную роль играет усвоение графического образа корня, независимо от того, поддерживается ли употребление гласных букв ударным гласным корня, или оно является чисто традиционным». Были отмечены также в плане правописания звонких и глухих согласных «фонетические» ошибки, тогда как при написании других разрядов написаний частотны ошибки «против произношения» [34].

Результаты эксперимента, проведенного А.Н. Гвоздевым, в плане разработки теории правописания дают основания для широкой трактовки морфологического принципа русской орфографии.

Таким образом, исследования языковедов ХХ послужили основой для дальнейшего развития методики преподавания орфографии и грамматики в средней школе. На сегодняшний день они остаются фундаментом, на который наслаиваются такие аспекты преподавания орфографии и грамматики русского языка, как использование нетрадиционных форм проведения занятий, использование компьютерных программ, электронных пособий, информационно-компьютерных технологий на уроках русского языка и т.д.

Общие методические аспекты преподавания орфографии и грамматики обучающимся

Содержание и методика проведения занятий по орфографии определяется особенностями преподавания русского правописания в школе.

Прежде всего, орфография в известном смысле несамостоятельна как объект изучения: ее правила сориентированы на лингвистический анализ слова и могут усваиваться лишь в непосредственной связи с изучением тех или иных языковых категорий.

Вторая особенность школьной орфографии обусловлена первой: последовательность изучения правил основана не на орфографических системных отношениях и поэтому не всегда является оптимальной. Возникает необходимость еще раз обратиться к пройденному в форме обобщающих занятий, на которых прямым объектом анализа и освоения становятся орфографические системные связи и отношения. Большую роль играют обобщающие занятия по орфографии.

Занятия должны быть естественным, внутренне обусловленным завершением всей работы по орфографии. Обобщение целесообразно проводить на разных ступенях овладения учащимися орфографическим материалом. И, наконец, обобщающие занятия должны быть новым этапом в работе с изученным, известным. Их нельзя подменять простым повторением, механическим суммированием материала.

Единицей, позволяющей выявить актуальные системные отношения орфограмм, является орфограмма.

Выбор правописной нормы (то есть орфограммы) зависит от определенных условий. Так, употребление букв е и о в словах шепот и шорох зависит от следующих условий: фонетических - положение гласных после шипящих и под ударением, словообразовательных - в корне слова. Эти условия входят в орфографическое правило, регулирующее выбор в корне после шипящих в одних словах буквы ё, а в других буквы о.

В психологии и в методике преподавания русского языка примечателен факт неумения учащихся применять орфографическое правило ко всем словам с данной орфограммой. Это связано с тем, что методика каждого вида орфограммы включает в себя слова, к которым ученики свободно применяют правила, и слова, к которым они затрудняются применить соответствующее правило.

Затруднения учащихся имеют фонетическую, словообразовательную, морфологическую, синтаксическую и семантическую природу.

Фонетические трудности связаны с наличием в слове ассимилятивных явлений — озвончения и оглушения (например, косьба, подбирать), мягких согласных (например, пирожок, но: сучок), безударности гласной (например, дружок, но: овражек), словообразовательные трудности определяются сложностью структуры слова, наличием морфологических чередований (например, роса, орошение) и утратой структурных связей с исходными словами (например, поглощать).

Морфологические трудности связаны, во-первых, с омонимией частей речи, во-вторых, с семантическими (смысловыми) критериями разграничения категорий. К синтаксическим трудностям относятся обратный порядок слов и диктантное их расположение в предложении, возможность двоякого членения предложения и др.

Семантические трудности - переносность значения слова, утрата семантических связей с однокоренными словами, абстрактность значения модели слов.

Затрудняют учащихся также исключения из правил.

Необходимо помнить и о том, что орфография как система в значительной мере отражает сложность самого языка. Многое в орфографии не укладывается в рамки тех системных связей и отношений, которые охарактеризованы выше. Но тем более важно поставить на первое место основное, существенное.

Примечания необходимы при изучении многих орфограмм, но давать их целесообразно, когда целое представлено едино, системно. Конечно, в этом случае категоричность некоторых формулировок вступает в противоречие с отговорками, исключениями, зато главное четко отграничивается от второстепенного и усваивается в первую очередь.

Одной из особенностей орфографии является ее способность концентрированно выявлять знание всех других разделов русского языка. Чтобы пользоваться орфографическими правилами, ученик должен быстро и точно работать с конкретным лингвистическим материалом. Неорфографические знания, умения, навыки привлекаются как необходимость при выполнении орфографических заданий. Учитель должен в той или иной форме обратить внимание учеников на «лингвистический минимум», обязательный для работы с данной орфограммой, и убедиться, что они им владеют.

Методика орфографии тесным образом связана с особенностями изучения изменений существительных по падежам. Способы определения падежных форм в основном знакомы учащимся средних классов из курса начальной школы, поэтому работа организуется с опорой на их самостоятельную деятельность. Возможны задания: выделить основное правило в параграфе (правило определения падежа), указать новые термины (косвенные падежи).

Упражнения рассчитаны на осмысление учащимися падежа не только как морфологической, но и как синтаксической категории, во многом определяющей роль существительного в предложении и словосочетании: форма падежа существительного непосредственно связана с его ролью в предложении.

При объяснении, закреплении и повторении материала о типах склонения имен существительных в единственном и множественном числе учащиеся вспомнят, что морфемой, указывающей на определенное склонение, является окончание именительного падежа единственного числа; что род существительного учитывается только тогда, когда в слове нулевое окончание (конь — мужской род, значит, 2-е склонение, ночь — женский род, 3-е склонение).

В работе над разносклоняемыми именами существительными уместно сделать предметом обсуждения термин (почему данная группа имен существительных получила такое название?) и сосредоточить внимание на нормах употребления этих существительных, предупреждая ошибки типа «сколько время». В этом плане весьма эффективной может стать работа в направлении речевого этикета: разыгрывание ситуаций с использованием речевых формул вежливости, в т.ч. « Сколько времени?», «Который час?».

Умение определять род неизменяемых существительных, сохранять их неизменяемость, употребляя в позициях косвенных падежей, правильно согласовывать с ними другие слова составляет главную заботу при рассмотрении данной группы имен существительных.

Учитель, работающий с грамматическими и орфографическими темами, в зависимости от уровня подготовки класса, степени заинтересованности обучающихся и собственной методической грамотности обычно использует традиционные и нетрадиционные формы проведения занятий и виды упражнений.

Особенности использования формы уроков и методических приемов при изучении материала о падежных окончаниях учащимися

К традиционным школьным занятиям принадлежат уроки изучения нового материала, закрепления знаний, умений и навыков, проверки и учета приобретенных знаний, умений и навыков, анализа контрольных работ, обобщения и систематизации выученного, повторение темы или раздела.

Попытаемся определить, как следует использовать существующие в методике виды традиционных упражнений, чтобы наиболее рационально организовать работу учащихся по закреплению знаний, умений, навыков при изучении темы о падежных окончаний имен существительных, глаголов, прилагательных.

Прежде всего, нужно отметить, что в соответствии с различными психолого-педагогическими особенностями усвоение учебного материала учащимися все виды упражнений следует распределить по этапам. Этапы же должны быть связаны с характером работы учащихся.

В данном случае имеются в виду:

1) полусамостоятельная работа;

2) самостоятельная работа репродуктивного (воспроизводящего) характера;

3) самостоятельная творческая работа.

Упражнения в связи со сказанным можно распределить следующим образом:

I этап: закрепление знаний в устной форме в процессе коллективной работы с учащимися: "комментирование" (Комментирование может применяться при устных действиях, что способствует развитию логического мышления, памяти, речи и внимания учащихся. Действия отличаются динамичностью, не требуют затрат времени на ведение записей. Комментирование также может применяться и при письменных упражнениях для закрепления знаний и выработки умений в их применении. Его использование способствует развитию логического мышления, культуры письменной речи, самостоятельности в работе [Мижериков, Ермоленко 1999], предупредительные диктанты.

II этап: различные виды осложненного списывания репродуктивного характера, объяснительные, выборочные диктанты, диктант "Проверяю себя", использование приема взаимопроверки [27].

III этап: различные виды осложненного списывания творческого характера; творческий, свободный диктант; работа по составлению связных текстов, свободное списывание; различные виды грамматико-стилистического конструирования; редактирование текстов; проведение изложений и сочинений.

Не надо думать, что между упражнениями, относящимися к различным дидактико-психологическим этапам организации работы учащихся, не может быть никаких естественных связей и что эти упражнения должны использоваться разобщенно. Например, связи между указанными упражнениями настолько естественны и подвижны, что упражнения разных этапов на одном и том же уроке могут тесно переплетаться, взаимно влиять друг на друга, способствуя лучшему закреплению знаний, умений и навыков учащихся. Так, прием «комментированное письмо» может использоваться при изучении трудных случаев падежных окончаний. Весьма желательно дело вести так. Чтобы учащиеся при письме опирались не только на слуховой, но и на зрительный фактор усвоения материала. С этой целью соответствующие примеры нужно записывать на доске, ведя в определенной последовательности подробные рассуждения вслух и графически выделяя орфограммы. Учащиеся в процессе работы должны пользоваться сигнальными карточками, чтобы учитель на основе «обратной связи» мог устанавливать, как идет работа класса над учебным материалом на ранних стадиях его усвоения.

При этом нельзя пока произвольно сокращать объем рассуждений учащихся. Например, «комментированный» диктант слухового типа. Учащимися под диктовку записывается около двадцати слов - существительных, взятых из словарного минимума, помещенного в учебнике. При записи каждое слово «комментируется», то есть проговаривается по слогам кем-либо из учащихся. (Это способствует предупреждению ошибок в случаях, когда учащиеся имеют дело со словами, включающими непроверяемые и трудно проверяемые орфограммы).

При обучении орфографии используются следующие упражнения для обучения детей нахождению ошибок:

1) послоговое чтение написанного (оно позволяет обнаружить искажения слов и нередко собственно орфографические ошибки);

2) нахождение ошибок по их условным обозначениям, сделанным учителем в тетради ученика (условные значки корня, суффикса, приставки, подчеркивание слова);

3) самостоятельное нахождение ошибки в словах (или слове) на строке по знаку орфографической ошибки на полях тетради.

Орфографическая зоркость может быть развита с помощью следующих видов упражнений:

- Нахождение в словах опознавательных признаков орфограмм; П. Называние (подчеркивание) всех орфограмм в словах (в какой-либо части слова)

- Как особый вид контроля за знаниями, умениями и навыками учащихся используют разные виды диктантов.

- Диктант - это одно из наиболее употребительных письменных грамматико-орфографических аналитико-синтетических упражнений, состоящее в воспроизведении услышанного, то есть воспринятого на слух текста или отдельных его элементов, а также зрительно воспринятого и, в отличие от списывания, фиксируемого по памяти.

Различают: зрительные, слуховые, творческие, «Проверяю себя», мини- и макси- диктанты. По используемому материалу - текстовые, состоящие из отдельных предложений и лексические (словарные) диктанты, словарный диктант с обобщением, предупредительный диктант с использованием алгоритмов и таблиц. И еще один диктант - это неадаптированный связный текст, в котором есть незапланированное сочетание орфограмм и знаков препинания.

При изучении материала о трудных случаях написания падежных окончаний существительных можно использовать предупредительный диктант с использованием алгоритмов. Вначале на уроках с помощью алгоритмов ведется работа по изучению и закреплению материала. Усваивая логическую структуру новых правил, учащиеся под руководством учителя составляют алгоритм, занимаются «комментированным» письмом с подробными устными объяснениями по алгоритму, коллективно выполняют упражнения по учебнику, ориентируясь на «предписания». И лишь после этого переходят к написанию предупредительного диктанта с использованием алгоритмов. Работа организуется следующим образом. Учитель в замедленном темпе читает словосочетания, предложения или связный текст. Учащиеся в необходимых случаях контролируют свое письмо по алгоритму, записывая в скобках номер операции алгоритма.

Таблица с алгоритмами вывешивается на доске или учащиеся открывают свои альбомы наглядных пособий, где заранее записывается нужный алгоритм.

Диктуются, например, такие предложения:

1. Ты много трудишься над сочинением.

2. Девочка смотрит вдаль.

3. Мальчики колют дрова.

Запись ведется выборочно. Например: трудишься (4), смотреть (5а), колют (5б).

Наблюдения показывают, что в подобных предупредительных диктантах орфографических ошибок на только что изученные правила обычно не бывает.

Эффективен также при работе с падежными окончаниями предупредительный диктант с использованием таблиц.

Применение таблиц на уроках русского языка, как известно, помогает сделать более конкретным изучаемый языковой материал и одновременно с этим перейти на более высокие ступени абстракции.

Сказанное в первую очередь относится к таблицам обобщающего характера, позволяющим в яркой и вместе с тем лаконичной форме донести до учащихся суть изучаемых правил. Подобные таблицы лучше всего применять в тот момент, когда на уроках закрепления и обобщения знаний начинается этап сокращения («свертывания») операций алгоритма.

Поиск нужного окончания в процессе написания предупредительного диктанта начинается с левой половины таблицы, то есть с попытки обнаружить у анализируемого глагола признаки II спряжения. В случае отрицательного ответа «поиск» переводится на правую половину таблицы.

Так в процессе работы с наглядным пособием постепенно вырабатываются обобщенные ассоциации, на основе которых формируется прочный навык правописания безударных личных окончаний глагола.

Предупредительные диктанты с использованием справочных таблиц удобнее всего проводить в тех случаях, когда у школьников имеются индивидуальные альбомы наглядных пособий, изготовляемые в ходе изучения программного материала.

Комплекс упражнений на формирования грамматических умений при изучении склонения имен существительных в начальной школе

Итоговой целью изучения теоретического языкового материала является осознанное его использование для грамматически и стилистически точного выражения в устной и письменной форме. Все указанные умения формируются у учащихся в процессе выполнения ими практических работ, среди которых видное место занимают письменных упражнения.

Пользуясь данными педагогического энциклопедического словаря под редакцией Б.М. Бим-Бада, приведем определение упражнения как планомерно организованного повторно выполняемого действия (умственного или практического) с целью усвоения. Упражнение является либо единственной процедурой, в рамках которой осуществляются все компоненты процесса обучения – уяснение содержания действий, его закрепления, обобщения и автоматизации, либо одной из процедур наряду с объяснением и заучиванием, которые предшествуют упражнениям и обеспечивают первоначальное уяснение содержания действия и его предварительное закрепление. Упражнение в этом случае обеспечивает завершение закрепления, обобщения и автоматизации, что в итоге приводит к полному овладению действием и превращению его в умение или навык. [21]. Важно заботиться о совершенствовании не только грамматических (определения и образования форм числа существительных), но и речевых, общеучебных умений: определения лексического значения слов, работы со словарем, соединения имен существительных с другими словами и т. п.

По определения М.Р. Львова упражнение – это вид учебной деятельности учащихся, ставящих его перед необходимостью многократно и вариативно применять полученные знания в различных связях и условиях. Выполнение упражнения постоянно ставит учащихся в условия поиска, решение проблем, задачи – иногда высокой сложности. На уроках русского языка выполнение различных упражнений занимает 80% времени, следовательно, очень важно, чтобы они обеспечивали высокую активность и самостоятельность учащихся.

Упражнения содержат материал для активизации словарного запаса учащихся, обогащения их грамматических знаний и навыков.

Методика использования упражнений зависит от особенностей учащихся: возраста, успеваемости, уровня готовности к началу работы и т.д.

Процесс организации выполнения упражнений условно расчленен на несколько этапов. На первом этапе учитель, опираясь на осмысленные учащимися знания, объясняет им цель и задачи предстоящей деятельности. На втором – учитель показывает, как нужно выполнять то или иное задание. На третьем – первоначальное воспроизведение сильными учащимися учебных действий. Четвертый, окончательный этап заключается в многократном тренировочном повторении учебных действий, направленных на приобретение практических умений и навыков.

Конечно, не всегда эти этапы выступают с достаточной четкостью, иногда процесс носит свернутый характер, однако подобная ступенчатость в той или иной мере присуща формированию любого умения и навыках.[15]

Грамматические умения формируются постепенно в процессе выполнения специально подобранных тренировочных упражнений. Комплекс упражнений предполагает строгий подбор видов упражнения в соответствии с этапом усвоения понятия и его спецификой, установление последовательности их выполнения с учетом возрастающей сложности и роста самостоятельности учащихся.

На основе анализа учебной литературы и учебных программ были выделены три группы упражнений, которые способствуют формированию грамматических умений у младших школьников:

Упражнения на определение грамматической категории падежа у имени существительного, выделенного из предложения или текста.

Вспомните сказку А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке».

Первая группа упражнений предполагает следующую работу учащихся: наблюдение, исследование существительных, выделение признаков изучаемого понятия, выделение одних и тех же признаков у разных существительных. (Приложение 1)

Упражнение на изменение падежной формы.

Вторая группа упражнений предполагает самостоятельную работу учащихся по изменению падежной формы существительного, в зависимости от отношения существительного к другим словам. Направлено на усвоение способов применения знаний по образцу. Пример выполнения показывает учитель на одном из существительных, а дети уже продолжают работу самостоятельно. (Приложение 2)

Упражнение на подбор существительных с заданными грамматическими формами падежа.

Третья группа упражнений предполагает следующую работу учащихся: упражнения направлены на выявление умения ставит имя существительное в требуемый падеж, позволяет выяснить правильность применения знаний в практической деятельности. (Приложение 3)

Упражнение, на основе которого ведется формирование умения творчески применять усвоенную информацию об изменении имени существительного по падежам в новой, незнакомой ситуации.