МКОУ Елмановская ОШ

Исследовательская работа по математике

К 115-летию со дня рождения Н.А.Колмогорова.

Выполнила: Ануфриева Настя,

ученица 9 класса.

Руководитель: Ковалева Т.А.,

учитель математики

д.Елманово

2018г

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Вступление.

2.Ранние годы.

3.Университет.

4.Начало научной деятельности.

5.Профессура.

6.Вклад в школьное математическое образование.

7.Общественная деятельность.

8.Заключение.

9.Литература.

АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

На уроках математики наша учительница рассказывала нам о советских математиках. Среди многих фамилий я услышала и фамилию Колмогоров. Меня заинтересовал этот великий русский человек, и я решила познакомиться с жизнью и деятельностью А.Н Колмогорова поближе.

Объект данного исследования – деятельность А.Н.Колмогорова

Цель исследования – познакомиться с биографией и трудовой деятельностью Колмогорова А.Н.

Задачи:

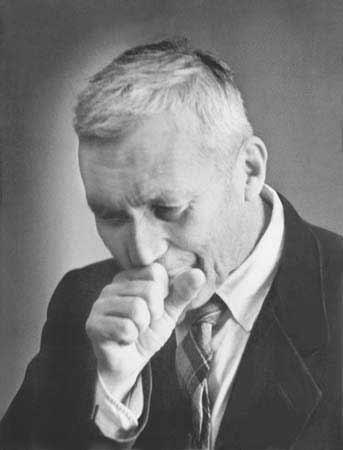

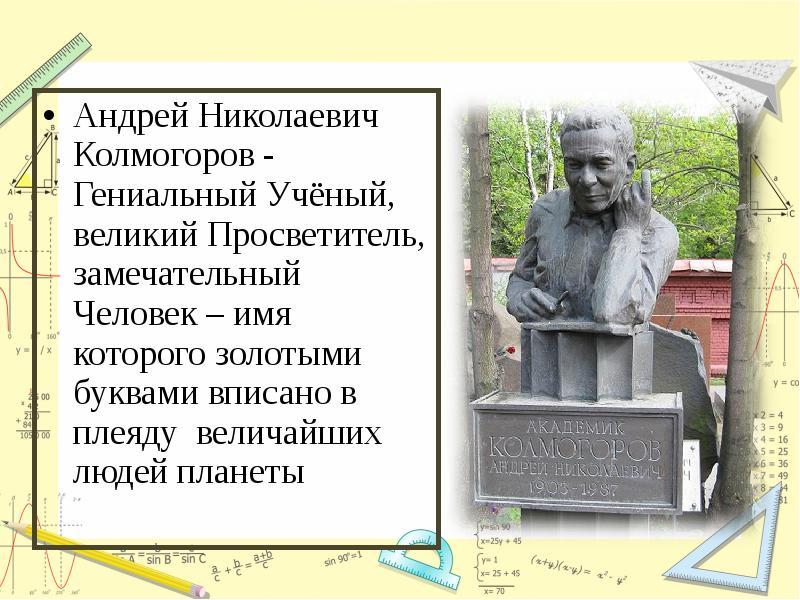

Андрей Николаевич Колмогоров

(1903-1987)

Жизнь в поисках истины.

Человек, которому было суждено одарить мир хотя бы одной великой созидательной идеей, не нуждается в похвале потомства. Его творчество даровало ему более значительное благо.

Альберт Эйнштейн

Великий русский ученый, один из крупнейших математиков 20-го столетия, достойно признанный едва ли не всеми авторитетными научными сообществами мира, - член Национальной академии наук США и американской Академии искусств и наук, член Нидерландской королевской академии наук и Академии наук Финляндии, член Академии наук Франции и Германской академии естествоиспытателей “Леопольдина”, член Международной академии истории наук и национальных академий Румынии, Венгрии и Польши, почетный член Королевского статистического общества Великобритании и Лондонского математического общества, почетный член Международного статистического института и Математического общества Индии, иностранный член Американского философского и Американского метеорологического обществ; лауреат самых почетных научных премий: премии П.Л.Чебышева и Н.И.Лобачевского Академии наук СССР, Международной премии Фонда Бальцана и Международной премии Фонда Вольфа, а также Ленинской и Государственной премий, награжденный семью орденами Ленина и золотой медалью Героя Социалистического Труда - академик Андрей Николаевич Колмогоров сам себя называл “просто профессором Московского университет

С университетом связана вся жизнь Андрея Николаевича начиная с 1920 г., когда 17-летним юношей он пришел на физико-математический факультет, и до самого последнего своего дня - 20 октября 1987 г., когда его не стало. От первой научной статьи “Доклад математическому кружку о квадрильяже”, датированной 1921 г., и до “Избранных трудов”, для первых трех томов которых, вышедших в 1985-1987 гг., он еще сам отобрал работы. Между этими двумя датами 65 лет - огромная жизнь. Эта жизнь вместила в себя столько творческих свершений, что за время, прошедшее со дня его кончины, не удается даже приблизиться к сколько-нибудь полному их описанию.

“Начало было так далёко, так робок первый интерес…”

Отодвинемся мысленно на эти 115 лет назад, в апрель 1903-го, когда в Тамбове, по пути из Крыма, оказалась младшая из шести дочерей предводителя угличского дворянства и почетного попечителя народных училищ Ярославской губернии, зажиточного помещика либеральных взглядов Якова Степановича Колмогорова. Там, в Тамбове, Мария Яковлевна родила сына. Она не перенесла родов, и в дом ее отца, в имение Туношна под Ярославлем пришла тревожная телеграмма:

ОЧЕНЬ НЕБЛАГОПОЛУЧНО. ПРИЕЗЖАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО.

Эта телеграмма, записанная от руки на почтовом бланке, и сейчас хранится в колмогоровском доме. За маленьким выехала старшая из дочерей, Софья Яковлевна, и в десятидневном возрасте он был привезен в дом деда и наречен Андреем (будто бы в честь князя Андрея Болконского, любимого литературного героя его матери). Все заботы о младенце взяли на себя его тетушки, и позднее одна из них, Вера Яковлевна, усыновила его и прожила с ним всю жизнь до самой своей кончины в 1951 г. Крестным отцом Андрея стал его единственный дядя, Степан Яковлевич Колмогоров. Родители мальчика не были венчаны, и при крещении, по правилам того времени, он должен был получить, по имени своего крестного, отчество Степанович и фамилию Степанов. Но тут было разрешено сделать отступление от правил: Андрей получил фамилию матери - Колмогоров, а отчество по отцу - Николаевич.

Отец Андрея Николаевича, Николай Матвеевич Катаев, по образованию агроном, окончивший Петровско-Разумовский сельскохозяйственный институт (ныне - Тимирязевская академия), оказался в Ярославле в ссылке за участие в народнической организации, работал земским статистиком. Он был практически отстранен от участия в воспитании маленького сына хлопотавшими вокруг него тетушками, хотя, как свидетельствуют его недавно найденные письма, очень печалился об этом и не оставлял надежды со временем стать ему ближе. Но время распорядилось по-другому - Николай Матвеевич погиб в гражданскую войну, в 1919 г.

Теперь невозможно судить, что было оставлено Андрею Николаевичу его отцом и что - его матерью. Однако в Свидетельстве об окончании Марией Яковлевной Колмогоровой в 1893 г. Ярославской гимназии читаем: “…с отличием и особыми успехами по выбранному специальному предмету - математика”. А агрономом, точнее лесоводом, Андрей Николаевич мечтал стать с самого детства.

У Якова Степановича Колмогорова был дом в Ярославле на Пробойной улице, доставшийся ему от отца Степана Петровича, который, по словам Андрея Николаевича, “разбогател и получил дворянство благодаря личной предприимчивости”. В Календаре Ярославской губернии на 1877 год говорится: “Пробойная улица. От площади Ильинской до площади Семеновской казенное здание Присутственных мест. Рядом дом Степана Петровича Колмогорова”. Из переписки Андрея Николаевича с автором Путеводителя по памятникам истории и культуры Ярославля узнаем, что Пробойная улица переименована в Советскую, в здании Присутственных мест расположился Облисполком, а на колмогоровском доме - мемориальная доска памяти выдающегося русского театрального деятеля Ф.Г.Волкова (1729-1763), основавшего в 1750 г. в Ярославле первую русскую профессиональную труппу. Каким образом дом перешел во владение Колмогоровых, Андрей Николаевич не знал, и ярославский краевед не смог ему объяснить. “В городском доме я бывал в гостях по нескольку дней или недель (хозяйство там вела моя тетка Варвара Яковлевна). Кроме городского дома в Ярославле Якову Степановичу принадлежал еще дом в Угличе и загородный дом в Туношне, в восемнадцати верстах от Ярославля вниз по Волге. В этом загородном доме я провел свое раннее детство” *.

Сестры Колмогоровы были свободомыслящими женщинами с высокими общественными идеалами. В туношенском доме размещался подпольный гектограф, и, как сообщил Андрей Николаевич, даже ему в младенческом возрасте удалось поучаствовать в революционном движении - во время очередного обыска нелегальная литература была спасена, будучи подложена под его колыбель. “Жандармы вошли, но не решились меня поднять. Они все-таки, конечно, тоже знали, что эти злокозненные молодые женщины, как-никак, являются дочерьми местного предводителя дворянства, так что у них были сложные задачи”, - заключил Андрей Николаевич, посмеиваясь.

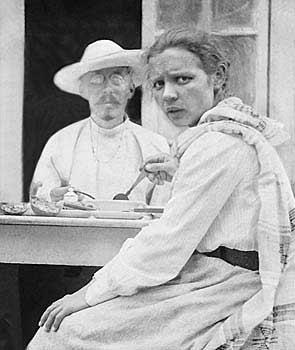

Имение в Туношне,

где прошло его детство.

Единственная сохранившаяся

фотография отца и матери.

С тетушкой Верой Яковлевной (1863-1951),

усыновившей Андрея Николаевича.

Радость математического открытия

В туношненском доме тетушки Андрея Николаевича “устроили маленькую школу, в которой занимались с десятком детей разного возраста по новейшим рецептам того времени” (позднее в Туношне “на средства Варвары Яковлевны Колмогоровой было отстроено здание школы из пустотелых кирпичей, бывшее тогда технической новинкой”). В школе “издавался” журнал “Весенние ласточки”, в котором А.Н. “публиковал” придуманные им арифметические задачки. Среди них была, например, такая: “Имеется пуговица с четырьмя дырочками. Для ее закрепления достаточно протянуть нить, по крайней мере, через две дырочки. Сколькими способами можно закрепить пуговицу?”

В статье “Как я стал математиком”, откуда мы процитировали эти строки, читаем:

“Радость математического открытия я познал рано, подметив в возрасте пяти-шести лет закономерность:

1 = 12

1 + 3 = 22

1 + 3 + 5 = 32

1 + 3 + 5 + 7 = 42, и так далее”.

В Москве, куда в 1910 г. Андрей Николаевич прибыл с Верой Яковлевной для получения образования, он определяется в частную гимназию Е.А.Репман, основанную кружком демократической интеллигенции, одну из немногих с совместным обучением мальчиков и девочек и из самых умеренных в отношении платы за обучение. Андрей Николаевич вспоминал:

“В гимназии классы были маленькие (15 - 20 учеников). Значительная часть учителей сама увлекалась наукой. Иногда это были преподаватели университета, наша преподавательница географии сама участвовала в интересных экспедициях. Многие школьники состязались между собой в самостоятельном изучении дополнительного материала, иногда даже с коварными замыслами посрамить своими знаниями менее опытных учителей. Делался опыт ввести в традицию публичную защиту кончающими учащимися выпускного сочинения. По математике я был одним из первых в своем классе, но первыми более серьезными научными увлечениями в школьное время для меня были сначала биология, а потом русская история”.

И дальше:

“В детские годы мечты о будущей деятельности законно переплетаются с игрой. В 11-12 лет я затратил немало труда на собирание подробных сведений о необитаемых островах южных океанов, так как собирался навербовать выходцев из разных стран и организовать на этих островах некое идеальное государство, для которого даже написал конституцию. Был предусмотрен и военный флот для защиты от возможных посягательств на нашу свободу. Но в 13-14 лет такие занятия были бы уже дурашливостью. К тому же наступил 1917 год, и мы все, товарищи по школе, вдруг стали взрослыми.

Первым серьезным планом дальнейшей жизни и работы было намерение заняться лесным хозяйством - стать лесничим, сажать леса, растить их и охранять. Увлекала, конечно, и романтика жизни в лесу.

Мои способности к математике к этому времени уже в значительной мере проявились. Я решал трудные задачи, а в теории ушел много дальше школьных программ. Высшую математику изучал по статьям в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, что не слишком легко, так как статьи эти имели не учебный характер, а скорее справочный. Но оформленная мысль стать математиком, исследователем, самому делать в математике серьезные открытия, продвигать математическую науку вперед, пришла не сразу. Скорее всего, в шестнадцать лет”.

Если революционные события 1905 г. пришлись на очень ранний возраст Андрея Николаевича, то обе революции 1917 г. застали его уже 14-летним. Мы не знаем доподлинно, как отнесся юный Колмогоров к этим потрясениям - знаем только, что как раз в этом возрасте он стал самостоятельно двигаться в математике и пришел в университет с довольно значительными познаниями. Одновременно он поступил и на математическое отделение Химико-технологического института им. Д.И.Менделеева. “Техника тогда воспринималась как что-то более серьезное и необходимое, чем чистая наука”, - так он объясняет этот свой шаг. Обучение сразу пошло успешно: “Сдав в первые же месяцы экзамены за первый курс, я получил право на 16 килограммов хлеба и 1 килограмм масла в месяц, что, по представлениям того времени, обозначало уже полное материальное благополучие. Одежда у меня была, а туфли на деревянной подошве я изготовил себе сам”.

“В первые студенческие годы, кроме математики, я занимался самым серьезным образом в семинаре по древнерусской истории профессора С.В.Бахрушина”. В этом семинаре в 1920 г. Колмогоров сделал свой первый научный доклад о земельных отношениях в Новгороде на основе анализа писцовых книг XV-XVI вв. “с использованием некоторых приемов математической теории”. Долгое время считалось, что рукописи первых работ Колмогорова по истории не сохранились. Найденные недавно, они опубликованы его учеником Л.А.Бассалыго [10]. “Будь работа Андрея Николаевича издана вскоре после ее написания, наши знания сегодня были бы много полнее и, главное, точнее… История потеряла гениального исследователя, математика навсегда приобрела его”, - так оценивает сегодня эту работу историк академик В.Л.Янин во вступлении к ее публикации.

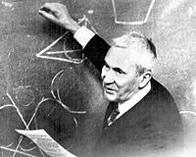

В стране Лузитания

Андрей же Николаевич делает окончательный выбор в пользу математики. Он становится учеником Н.Н.Лузина, одним из Лузитании. Вот как описывает свои первые встречи с Лузиным другой “лузитанин”, Павел Сергеевич Александров:

“Я впервые встретился с Николаем Николаевичем Лузиным, будучи студентом 2-го курса. Впечатление от этой встречи было, можно сказать, потрясающим, и я запомнил его на всю жизнь. Обратившись к нему после лекции за советом, как мне заниматься математикой дальше, я был, прежде всего, поражен внимательностью и, не могу найти другого слова, уважением к собеседнику, как ни странно звучит это, когда речь идет о беседе уже знаменитого, хотя и молодого еще ученого, с 18-летним студентом. Выслушав меня, Лузин умело поставленными вопросами очень скоро разобрался в характере моих математических склонностей и сразу же в доступной форме обрисовал основные направления, которые он мог мне предложить для дальнейших занятий; он сам меня склонил к выбору одного из этих направлений, причем все это было сделано очень тонко, без всякого нажима и - как я теперь могу сказать - очень правильно. Я стал тогда же учеником Лузина, и это было в эпоху его наивысшего творческого подъема. Лузин жил тогда совершенно один в меблированных комнатах, жил только наукой. Мне запомнилась его фраза, сказанная в одну из многочисленных наших встреч: «Я дни и ночи думаю над аксиомой Цермело (такая есть в математике знаменитая аксиома, которая была тогда - и еще много лет спустя - в центре исследований по логическим основаниям математики). Если бы только кто-нибудь знал, что это за вещь!»” .

Вхождение сначала Александрова, а затем и Колмогорова в Лузитанию (так называли свою страну ученики Лузина) пришлось на время, в котором Николай Николаевич получил все самые значительные свои результаты. “В нем в эти годы ярко проявлялось то, что может называться вдохновенным отношением к науке, и его ученики не только учились у него математике, но и получали урок того, что такое настоящий ученый, а также и того, чем может и должен быть профессор университета. Им становилось зримо понятным, что наука и приобщение к ней новых молодых людей - две стороны одной и той же деятельности - деятельности ученого”, - продолжим мы цитату Александрова.

“Возможность общаться с Н.Н.Лузиным, рассказывать ему еще не полностью завершенные результаты была очень важна”, - вторит ему Колмогоров. Среди недолгих, но ярких учителей молодого Колмогорова следует назвать еще одного “лузитанина”, П.С.Урысона, лекции которого слушал Андрей Николаевич на самых первых курсах. “На одной из лекций Урысона Андрей Николаевич заметил ошибку в сложных построениях Павла Самуиловича в его доказательстве теоремы о размерности трехмерного пространства. Ошибку эту Урысон на другой же день исправил, но острота математического восприятия, проявленная восемнадцатилетним студентом Колмогоровым, произвела на него большое впечатление”, - свидетельствует Павел Сергеевич. Андрей же Николаевич пишет: “Московская математика того времени была богата яркими и талантливыми индивидуальностями, но П.С.Урысон и на этом фоне выделялся универсальностью интересов в соединении с целеустремленностью в выборе предмета собственных занятий, отчетливостью постановки задач, ясной оценкой своих и чужих достижений в соединении с доброжелательством в применении к достижениям совсем маленьким”.

Эти слова, сказанные Колмогоровым о своем очень рано и нелепо погибшем (во время купания в шторм) учителе, любой из его учеников мог бы сказать о нем самом.

К 1929 г. студенчество и аспирантура позади. Колмогоров - автор уже более двух десятков работ, среди которых и выдающиеся: самый знаменитый результат в области тригонометрических рядов - пример ряда Фурье-Лебега, расходящегося почти всюду; первая статья по теории вероятностей “О сходимости рядов, члены которых определяются случаем” (совместно с другим учеником Лузина - А.Я.Хинчиным); первая работа по интуиционистской логике “О принципе «tertium non datur»”. Об этой работе Андрей Николаевич говорил: “Работа мыслилась мною как вводная часть более широкого замысла. Построение в рамках интуиционистской математики моделей различных разделов классической математики должно было служить для обоснования их непротиворечивости”. Осенью 1929 г. Колмогоров становится научным сотрудником Института математики Московского университета (этот Институт объединял математиков, отделяя их от физиков тогда еще общего физико-математического факультета).

Всего через два года Андрей Николаевич становится профессором, еще через два - директором (!) этого Института. И дальше каждые два года какой-нибудь серьезный шаг: в 1935 г. Колмогоров основывает в университете кафедру теории вероятностей (и становится ее заведующим), затем открывает и тоже возглавляет отдел теории вероятностей в Математическом институте им.В.А.Стеклова АН СССР и, наконец, в 1939 г. избирается (минуя член-корреспондентство) действительным членом Академии наук, членом президиума и академиком-секретарем Отделения физико-математических наук.

“Души высокая свобода, что дружбою наречена”

А между окончанием аспирантуры и началом работы, летом 1929 г., состоялось лодочное путешествие, неожиданно ставшее вехой в жизни Колмогорова. В это путешествие по Волге, куда собирались Андрей Николаевич и его гимназический друг, был приглашен Павел Сергеевич Александров. “Мне до сих пор не совсем ясно, как я решился предложить Павлу Сергеевичу быть нашим компаньоном. Однако он сразу согласился… Со дня отплытия - 16 июня - мы с Павлом Сергеевичем и исчисляем нашу дружбу”.

И дальше Андрей Николаевич свидетельствует: “Наверное, математиком я стал бы и самостоятельно, но мои человеческие качества сложились в значительной мере под влиянием Павла Сергеевича. Он действительно был изумительнейший человек по богатству и широте взглядов. Его знание музыки, живописи, его душевное отношение к людям - необычайны”.

Из этого первого путешествия Александров и Колмогоров вернулись уже с твердым намерением поселиться вместе где-нибудь под Москвой, тем более что не только у выпускника аспирантуры Андрея Николаевича, но и у профессора Московского университета Павла Сергеевича своего жилья в Москве не было, - еще долгие годы, до самой войны, они занимали две комнаты в квартире Л.С.Нейман, сестры П.С.Урысона, ближайшего друга Александрова. Некоторое время всерьез рассматривалась перспектива уехать вместе куда-нибудь из Москвы - вплотную обсуждались планы переселения в Киев или в Тбилиси…

Первым совместным пристанищем Павла Сергеевича и Андрея Николаевича и первой пробой жизни такой “математической коммуной” был дом в поселке Клязьма по Северной железной дороге, принадлежавший семье Александровых. Потом в этом же поселке снималась половина дома, нехитрое хозяйство вела Вера Яковлевна.

В июне 1935 г. после долгих поисков и юридических сложностей, на паях с несколькими покупщиками, был приобретен дом на берегу Клязьмы в небольшой деревушке Комаровка. Этот старинный дом когда-то принадлежал семье известного мецената, текстильного промышленника С.В.Алексеева, отца К.С.Станиславского. Алексеев открыл в нем на свои средства бесплатную лечебницу и назвал ее Елисаветинской, по имени жены, матери основателя Московского художественного театра. К 1935 г. владение перешло дочери Алексеева Анне Сергеевне. Лечебницы, конечно, уже не было, и дом фактически пустовал. “Дом в Комаровке удовлетворял всем нашим потребностям, давая возможность разместить большую библиотеку и помещать в отдельных комнатах наших гостей”, - пишет Колмогоров. Гостями - добавим от себя - чаще всего бывали ученики того и другого.

С Павлом Сергеевичем Александровым.

Германия. 1931 г.

Комаровский дом.

С интересом читаем мы в письмах Павла Сергеевича и Андрея Николаевича историю приобретения комаровского дома. 1935-й. Андрею Николаевичу 32 года, Павлу Сергеевичу без году 40. Понятно, что все заботы и хлопоты, связанные с поиском и покупкой (а в дальнейшем и ремонтом) подходящего дома, взял на себя Александров. Он вообще относился с отеческой снисходительностью к некоторой беспомощности Колмогорова в житейских делах и в ответственные моменты все брал на себя. Рассматривался вариант покупки приличного дома, предназначенного на снос (их продавалось немало - ожидалось, что многие мелкие деревушки в округе уйдут под воду с приближением строящегося канала Москва-Волга), перевозки его на Клязьму. Дом в Комаровке казался просто осуществимой мечтой, хотя стоил он так дорого, что осуществимость эта была весьма призрачной. Но Александрову удалось сколотить “кооператив покупщиков”, который на паях выкупил дом у прежних владельцев. Денег на первый взнос ссудил Михаил Сергеевич, старший брат Александрова, известный московский хирург. В дальнейшем в течение многих лет Александров с Колмогоровым выкупали доли, принадлежавшие другим “покупщикам”, пока, наконец, в 1950 г. не сделались полновластными хозяевами своей мечты.

Всю дальнейшую жизнь, уже и после обретения Андреем Николаевичем и Павлом Сергеевичем комфортабельного московского жилья (после войны им были предоставлены квартиры в известном доме академиков на Б.Калужской, 13, а в 1953 г. они вместе с Московским университетом переехали на Ленинские горы и поселились в профессорской башне “Л”, в соседних квартирах - № 9 и 10), часть недели, обычно с вечера пятницы до утра вторника, они проводили в своем комаровском доме. В дневнике Андрея Николаевича есть календарики, которые он составлял на каждый месяц, и все недели в них начинались с пятницы.

Жизнь в Комаровке не была, конечно, праздной. Более того, она была очень организованной. Сохранился рисунок Андрея Николаевича (он вообще очень любил рисовать пером, его письма и особенно дневники напоминают этим пушкинские черновые рукописи), где в веселых картинках изображен распорядок в комаровском доме - исполнялся же он как раз вполне серьезно и непреложно. В этой комаровской жизни было немало хозяйственных забот, которых и не могло не быть, - дрова, печи, ремонт… Но эта жизнь была творческой, а значит, свободной, вольной. Книги и музыка, путешествия и спортивные занятия, встречи и беседы с учениками и, конечно, прежде всего их собственное творчество - математика.

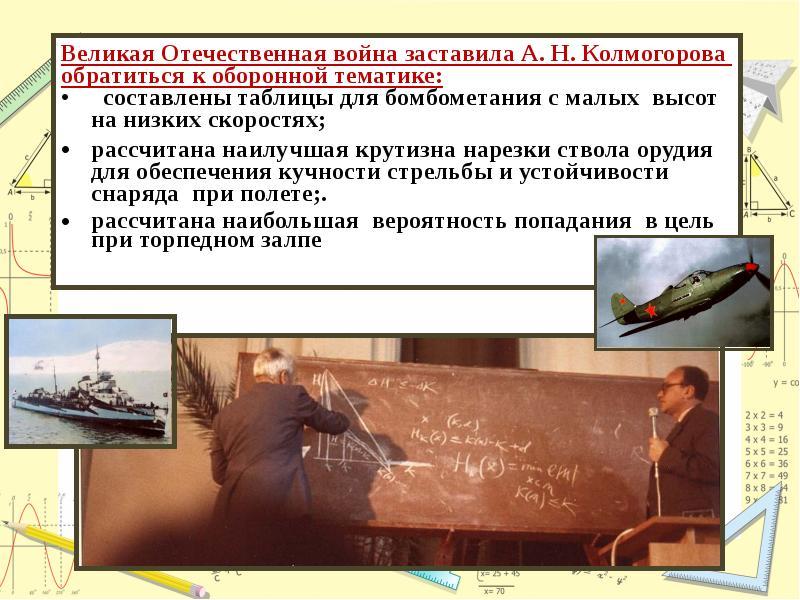

РЕФОРМА ШКОЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

К середине 1960-х годов руководство Министерства просвещения СССР пришло к заключению, что система преподавания математики в советской средней школе находится в глубоком кризисе и нуждается в реформах. Было признано, что в средней школе преподаётся лишь устарелая математика, а новейшие её достижения не освещаются. Модернизация системы математического образования осуществлялась Министерством просвещения СССР при участии Академии педагогических наук и Академии наук СССР. Руководство Отделения математики АН СССР рекомендовало для работы по модернизации академика А. Н. Колмогорова, который играл в этих реформах руководящую роль. Под руководством А. Н. Колмогорова разработаны программы, созданы новые неоднократно издававшиеся впоследствии учебники по математике для средней школы: учебник геометрии, учебник алгебры и основ анализа. Результаты этой деятельности академика были оценены неоднозначно и продолжают вызывать много споров.

До конца своих дней Андрей Николаевич считал теорию вероятностей главной своей специальностью, хотя областей математики, в которых он работал, можно насчитать два десятка. Но тогда только начиналась дорога Колмогорова и его друзей в науке. Они много работали, но не теряли чувства юмора. В шутку называли уравнения с частными производными «уравнениями с несчастными производными», такой специальный термин, как конечные разности, переиначивался в «разные конечности», а теория вероятностей — в «теорию неприятностей». Норберт Винер, «отец» кибернетики, свидетельствовал: «…Хинчин и Колмогоров, два наиболее видных русских специалиста по теории вероятностей, долгое время работали в той же области, что и я. Более двадцати лет мы наступали друг другу на пятки: то они доказывали теорему, которую я вот-вот готовился доказать, то мне удавалось прийти к финишу чуть-чуть раньше их». И ещё одно признание Винера, которое он однажды сделал журналистам: «Вот уже в течение тридцати лет, когда я читаю труды академика Колмогорова, я чувствую, что это и мои мысли. Это всякий раз то, что я и сам хотел сказать».

В 1931 году Колмогоров стал профессором МГУ, с 1933 по 1939 год был директором Института математики и механики МГУ, основал и многие годы руководил кафедрой теории вероятностей механико-математического факультета и Межфакультетской лабораторией статистических методов. Степень доктора физико-математических наук Колмогорову была присвоена в 1935 году.

В 1939 году в возрасте 35 лет Колмогорова избирают сразу действительным членом (минуя звание члена-корреспондента) Академии наук СССР, членом Президиума Академии и, по предложению О.Ю.Шмидта, академиком-секретарем Отделения физико-математических наук АН СССР.

С 1936 года Андрей Николаевич много сил отдает работе по созданию Большой и Малой Советских Энциклопедий. Он возглавляет математический отдел и сам пишет много статей для энциклопедий.

В конце тридцатых годов Колмогорова заинтересовали проблемы турбулентности, а в 1946 году, после войны, он вновь возвращается к этим вопросам. Он организует лабораторию атмосферной турбулентности в Институте теоретической геофизики АН СССР. Параллельно с работами по этой проблеме Колмогоров продолжает успешную деятельность во многих областях математики – исследования, посвященные случайным процессам, алгебраической топологии и т. д.

В конце 40-х годов А.Н.Колмогоров был первым лектором курса теории функций и функционального аналаза на механико-математическом факультете Московского государственного университета. Вместе с С.В.Фоминым он написал учебник «Элементы теории функций и функционального анализа», выдержавший семь изданий , а также переведенный на иностранные языки: английский, французский, немецкий, испанский, японский, чешский, дари.

На 50-е и начало 60-х годов приходится очередной взлет математического творчества Колмогорова. Здесь нужно отметить его выдающиеся, фундаментальные работы по следующим направлениям:

– по небесной механике, где он сдвинул с мертвой точки проблемы, оставшиеся нерешенными со времен Ньютона и Лапласа;

– по 13-й проблеме Гильберта о возможности представления произвольной непрерывной функции нескольких действительных переменных в виде суперпозиции непрерывных же функций двух переменных;

– по динамическим системам, где введенный им новый инвариант «эпсилон-энтропия» привел к перевороту в теории этих систем;

– по теории вероятностей конструктивных объектов, где предложенные им идеи измерения сложности объекта нашли многообразные применения в теории информации, теории вероятностей и теории алгоритмов.

В теории динамических систем Колмогоров опубликовал теорему об инвариантных торах, обобщенную в дальнейшем Арнольдом и Мозером, что привело к созданию теории Колмогорова – Арнольда – Мозера (одну из первых теорий хаоса). Колмогоров и Синай внесли новый инвариант в эргодическую теорию (энтропия Колмогорова – Синая).

Круг жизненных интересов Андрея Николаевича не замыкался чистой математикой, объединению отдельных разделов которой в одно целое он посвятил свою жизнь. Его увлекали и философские проблемы, и история науки, и живопись, и литература, и музыка. Под руководством А.Н.Колмогорова были разработаны программы, созданы новые неоднократно издававшиеся впоследствии учебники по математике для средней школы: учебник геометрии, учебник алгебры и основ анализа. Результаты этой деятельности академика были оценены неоднозначно и продолжают вызывать много споров.

В 1963 году А.Н.Колмогоров выступает одним из инициаторов создания школы-интерната при МГУ и сам начинает там преподавать. В 1970 году вместе с академиком И.К.Кикоиным создает журнал «Квант».

В последние годы Колмогоров заведовал кафедрой математической логики в МГУ и преподавал в физико-математической школе №18 при МГУ. По меткому выражению Стефана Банаха: «Математик – это тот, кто умеет находить аналогии между утверждениями. Лучший математик – кто устанавливает аналогии доказательств. Более сильный может заметить аналогии теорий. Но есть и такие, кто между аналогиями видит аналогии». К этим редким представителям последних относится и Андрей Николаевич Колмогоров – один из крупнейших математиков двадцатого века.

Колмогоров скончался 20 октября 1987 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, познакомившись с научной деятельностью Андрея Николаевича Колмогорова, мы с уверенностью можем сказать, что он - величайший человек своего времени.

Он всегда верил, что наука будет любима всеми, и поэтому создавал все новые и новые открытия. И именно поэтому мы никогда не забудем то, что сделал этот ученый, никогда не забудем его имени.

В результате моего исследования многих источников у меня возникло желание поближе познакомиться с научными трудами А.Н.Колмогорова, в частности с его открытиями в науке и технике. Особенно меня заинтересовал раздел математики «Теория вероятностей». Я обязательно продолжу его дальнейшее изучение.

ЛИТЕРАТУРА

Большая советская энциклопедия. – М. 1981 г.

А.Н. Ширяев. Жизнь в поисках истины (к 100-летию со дня рождения Андрея Николаевича Колмогорова)//Природа.- 2003. - №4

А. Б. Сосинский. А. Н. Колмогоров в воспоминаниях учеников. «Квант», 1988 г., № 11-12.

Алгебра и начала анализа: Учеб.для 10-11 кл. сред. шк./А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудницын и др, – М.: Просвещение, 1994.

Журнал «Квант» http://www.kvant.info