Просмотр содержимого документа

«Картины родной природы в творчестве поэтов"золотого века"»

Картины родной природы в творчестве поэтов «золотого века»

- 19 век - золотой век русской литературы. Именно тогда творили А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев. Именно в это время были написаны непревзойденные шедевры поэтического слова. Родная природа всегда вдохновляла поэтов. Неяркий русский пейзаж преображается под их пером и, являясь, всякий раз по-новому, волнует и удивляет нас. Но только ли о природе говорят эти стихи, может быть через описание пейзажа, леса, луга поэт передает настроение, чувства, мысли человека? Пейзажная лирика передает настроения, чувства человека, созвучна его душе.

- В 19 веке прославились такие поэты, как А.Н. Майков, А.К. Толстой, И.С. Никитин, А.Н. Плещеев, И.З. Суриков. К числу лучших творений этих поэтов относится пейзажная лирика. Они написали много стихотворений, связанных с природой.

- Творчеством русских поэтов второй половины 19 века в истории детской литературы заполнена прекрасная страница. Образы пейзажной лирики насыщены светлым восприятием жизни и глубокой любовью к прекрасной природе России. Узнав в детстве эти стихи, человек через всю жизнь проносит благородную память о художниках, открывших для него поэзию родной природы. Эти стихотворения наполнены гармонией, любовью к окружающему миру.

Алексей Константинович Толстой (1817 - 1875)

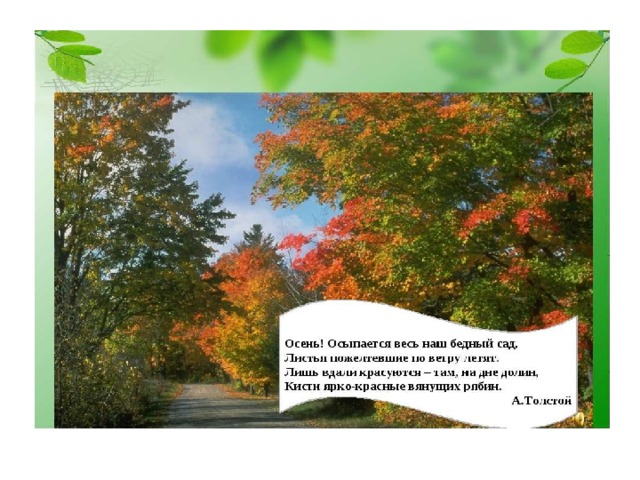

- Выдающемуся русскому лирику - поэту Алексею Константиновичу Толстому свойственно необычайно тонкое ощущение красоты родной природы. Умение схватить и передать в слове формы и краски природы, ее звуки и запахи характеризуют целый ряд лирических стихотворений, баллад и былин Толстого.

- Осень. Обсыпается весь наш бедный «сад».

Стихотворение написано в 1858 году. Поэт заумчиво и проникновенндо говорит о «пожелтевших листьях», что летят по ветру, и о ярко-красных кистях на вянущих рябинах .

- В стихотворении указаны самые броские предметы осенней поры. Особенно привлекает Толстого оживающая и расцветающая осенняя природа. Могущественное воздействие природы на душу человека исцеляет от душевной боли и сообщает голосу поэта оптимистическое звучание.

Вторая половина стихотворения - о печальной любви и осенней грусти - понятна только взрослому читателю. Здесь перекликаются любовь и «грустная» осень.

Весело и горестно сердцу моему,

Молча твои рученьки грею я и жму,

В очи тебе глядючи, молча слезы лью

Не умею высказать, как тебя люблю .

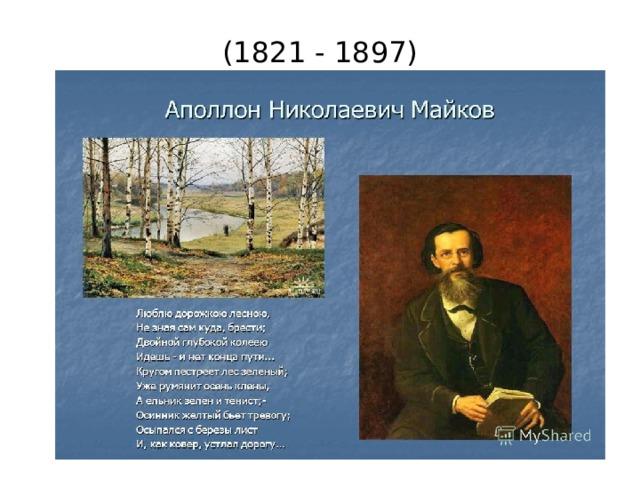

(1821 - 1897)

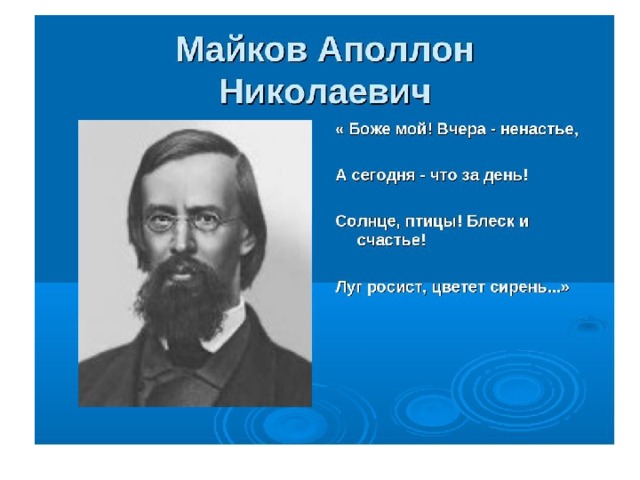

Жизнеутверждающим настроением проникнуты стихи известного поэта второй половины 19 века Апполона Николаевича Майкова. Уже в начале творчества он получил проницательную характеристику В.Г. Белинского. Критик усмотрел у поэта «эллинское созерцание». По словам Белинского, Майков «смотрел на жизнь глазами грека». Свои идиллические представления о жизни древних греков поэт решился соединить с воспроизведением русской жизни.

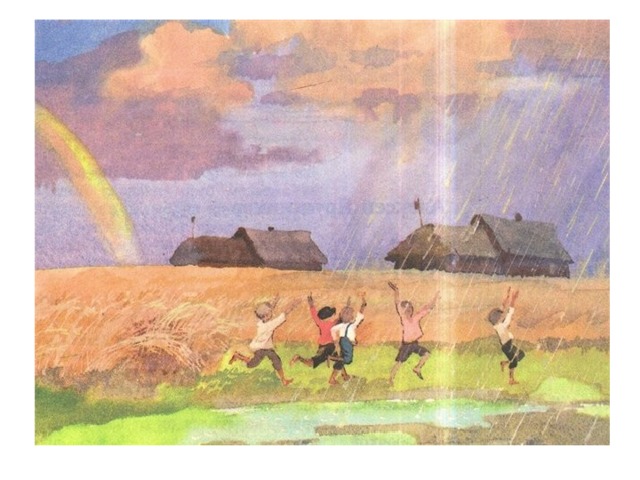

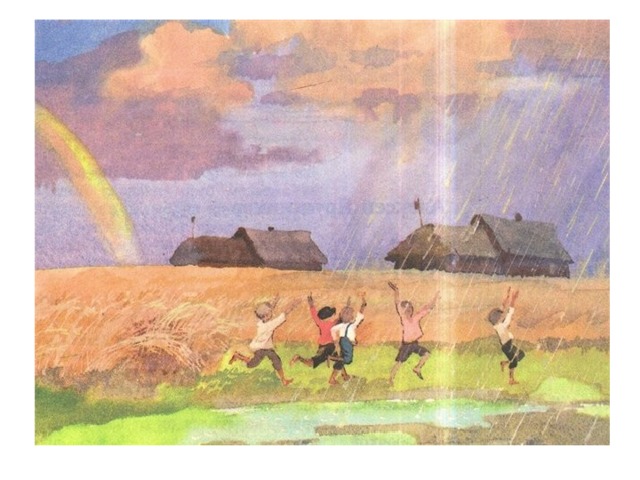

Пейзаж в стихотворении «Летний дождь»

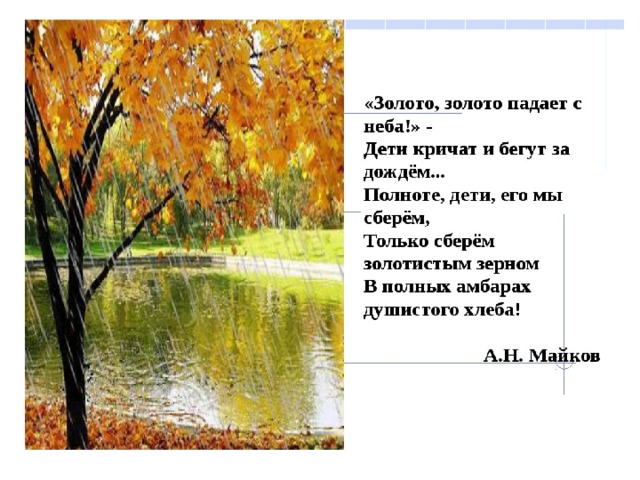

- Все реальное в стихах Майкова гармонично исполнено красотой. Благодаря этому ряд стихотворений поэта стал достоянием детского чтения и школы. Такое и стихотворение «Летний дождь», написанное в 1856 году и считается одним из самых любимых стихотворений детей. Здесь показана короткая летняя сценка во время дождя:

- Небесное золото станет «золотистым зерном», амбары наполнятся «душистым хлебом». Главное достоинство этого стихотворения заключается в естественности интонации, в воссоздании привычного, неизъяснимо очаровательного пейзажа. Майков показал обычную сцену сельской жизни во время дождя.

- Майков сам вступает в особые отношения с природой - становится как бы частью ее. Это стихотворение легко читается как взрослыми, так и детьми. Они воспринимают его по-разному.

- Так как Майков больше любил сельскую природу, чем городскую, большее число его произведений посвящены сельской природе.

Пейзаж в стихотворении «Колыбельная песня»

- «Колыбельная песня» была написана в 1858 году. Реальные представления автора о русской природе здесь неотделимы от его идиллических воззрений. В этом стихотворении мы не найдем социальных мотивов, которыми отмечено, например, творчество Плещеева. В «Колыбельной песне» мир дитя раскрыт в любовном рассказе о безмятежном младенчестве.

- Оно наполнено только добром и любовью к детям. Здесь природа сочетается в отношении с ребенком. Она дополняет этот замечательный детский мир. Педагоги отмечали ценное качество этого стихотворения: природа, воссозданная поэтом, полна гармонии и той цельности, которая укрепляет ребенка в здоровом отношении к миру.

. Иван Саввич Никитин (1824 - 1861)

- Иван Саввич родился в Воронеже, учился в духовном училище и семинарии, но обучение в них не завершил «по причине охлаждения к богословским наукам». Стихи писать начал рано - их темой сделалось окружающая поэта провинциальная жизнь («Песня бобыля», «Зашумела, разгулялась в поле непогода…» и другие). Ряд стихотворений этого прекрасного поэта прочно вошел в детское чтение. Никитин принадлежал к некрасовскому направлению в литературе. В его стихотворениях промежаются раздумья о народе, его выносливости, жизнерадостном характере с картинами природы. Практика детских публикаций узаконила использование ряда фрагментов из стихотворений Некрасова в качестве самостоятельных поэтических произведений.

Пейзаж в стихотворении «Встреча зимы»

- Никитин написал это стихотворение в 1854 году. В него вошли строфы, рисующие картину первого снега: замерзла река, снег укрыл землю и блестит на солнце разноцветным огнем.

- Какой предстает поздняя осень у Никитина? Мы видим дождь в окнах, туман над землей, угрюмые небеса, сумрачный лес. Но вот выпал снег! Какие впечатления производит эта перемена в природе на лирического героя? Он поражен. Поэт передает свою радость от обновления природы. Находим незатейливые, простые художественные средства: «воздух легок и чист», «снег лежит полотном», «смотрит весело лес», «и на ветках берез, как алмазы горят, капли сдержанных слез».

- С щедростью радушного хозяина поэт приглашает гостью-зиму:

- Никитин не раз называл природу своим другом и наставником. Действительно, природа заменила ему и материнскую ласку, и советы учителей, она стала его нравственными университетами.

- Когда он писал свои стихи о природе, в том числе и это стихотворение, он сказал: «Посмотрите, как упоительно роскошна окружающая нас природа, - словно говорит поэт читателям, - и как убога человеческая жизнь! Неужели вы не замечаете оборванных мужиков, убитых несчастием вдов»http//as.lib/ru/n/nikitin_i_s/. В его понимании природа важнее, чем обычный человек. Но в поздней лирике Никитин меньше стал обращаться к природе. На долю пейзажа приходятся теперь лишь скупые строки или реже - строфы. Теперь главным героем никитинских произведений стал представитель народа.

. Алексей Николаевич Плещеев (1825 - 1893)

- Поэзия Плещеева есть выражение и отражение его жизни. Плещеев был человеком чистой души, идеалистом и звал других на службу человечеству. В поэзии Плещеева главный мотив - гуманность, в самом благородном значении слова. Одно из самых видных мест занимает Плещеев в детской литературе. В школьные годы ребенок знакомится со стихотворениями поэта. Еще при жизни поэта хрестоматийным стало стихотворение «Старик» и «Бабушка и внучек». Их знали все маленькие дети. Лирический образ родной природы создает и Алексей Николаевич Плещеев.

Пейзаж в стихотворении «Сельская песня»

- В 1858 году Алексей Плещеев написал стихотворении «Сельская песня». Он коснулся уже ставшей к середине 19 века традиционной весенней темы: прилет ласточек предвещает радостный приход теплых дней.

- Травка зеленеет,

- Солнышко блестит;

- Ласточка с весною

- В сени к нам летит.

- С нею солнце краше

- И весна милей...

- Прощебечь с дороги

- Нам привет скорей!

- Дам тебе я зерен,

- А ты песню спой,

- Что из стран далеких

- Принесла с собой...

- Стихотворение насыщено живописностью и музыкальным звучанием. На это стихотворение была написана музыка Чайковским и Кью Ребиковым и Глиэром.

- Жанр стихотворения обозначен самим заглавием Строй стихотворных строчек энергичен, пронизан радостным настроением: с прилетом ласточки и само солнце становится краше, а весна - милей.

- Краски плещеевского пейзажа в «Сельской песне» очень скромны и умеренны, они привлекают своей естественностью. Пейзаж прост и прозрачен, высоко эмоционален и часто контрастен. Во всех его стихах звучит светлое, оптимистическое звучание.

Пейзаж в стихотворении «Дети и птичка»

- Весенняя птица предстает утешительницей бедного труженика и в оригинальном стихотворении «Птичка», написанное Плещеевым в 1858 году. Этой темы поэт коснулся еще раз в стихотворении «Дети и птичка». При отлете на юг птичка обещает вернуться.

- В стихах Плещеева, обращенных к детям, радостно звучат песни соловья и жаворонка, бегут ручьи, манят к себе заглохшие дорожки сада. И в этом стихотворении все звучит очень ярко, но в тоже время просто и достаточно равномерно. Ведь о природе можно говорить долго, описывая ее во всех живых красках. Голоса живой природы составляют у поэта как бы нечто единое с жизнерадостным детским смехом. И то и другое звучит у него в одной тональности с весенним обновлением земли. Поэт слышит в ликовании пробуждения природы «резвых деток смех» и «беззаботных птичек пение».

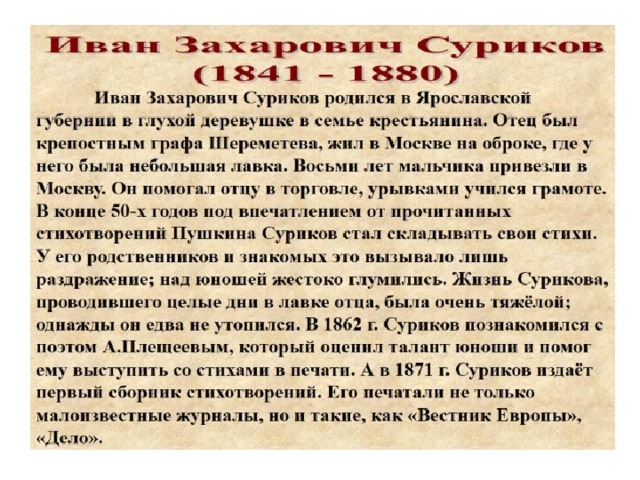

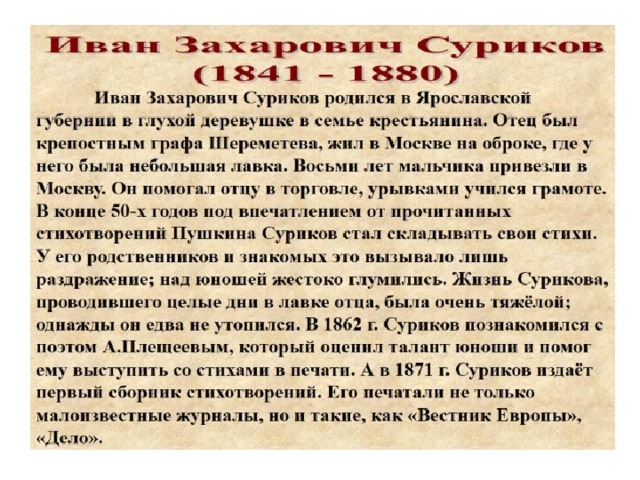

- К числу поэтов, любящих «живую природу» можно отнести Ивана Сурикова. Выходец из крестьян, Суриков известен рядом поэтических шедевров, которые были усвоены самой широкой массой народа. Среди них песни: «Что шумишь, качаясь, тонкая рябина…», «Сиротой я росла…», «Точно море в час прибоя…» Под редакцией Зубаревой Е.Е. - М. Просвещение, 1989, - с.139 и другие. Чайковский написал на стихи Сурикова «Я ли в поле да не травушка была…» известный романс, который до сих пор входит в репертуар певцов. Художественному мастерству Суриков учился у Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова, Шевченко, Никитина. Вместе с этим Суриков использует неисчерпаемые богатства образов и языка из русского поэтического народного творчества, придавая народным песням новое поэтическое оформление, ритмичность и звучность.

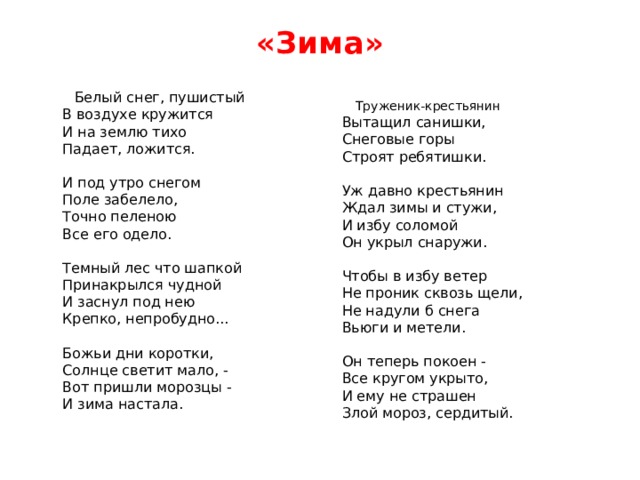

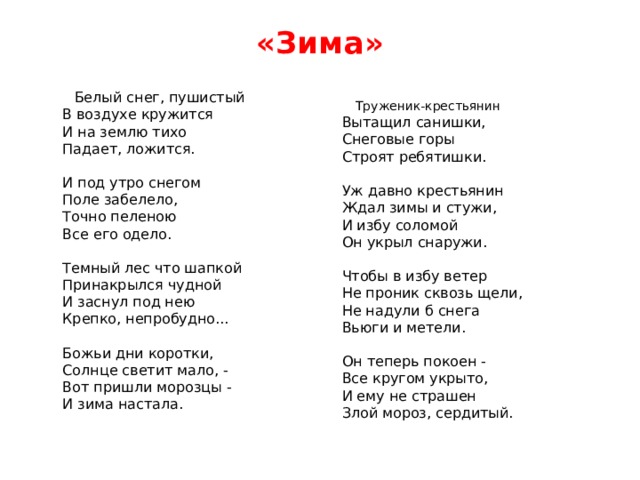

«Зима»

Белый снег, пушистый В воздухе кружится И на землю тихо Падает, ложится. И под утро снегом Поле забелело, Точно пеленою Все его одело. Темный лес что шапкой Принакрылся чудной И заснул под нею Крепко, непробудно... Божьи дни коротки, Солнце светит мало, - Вот пришли морозцы - И зима настала.

Труженик-крестьянин Вытащил санишки, Снеговые горы Строят ребятишки. Уж давно крестьянин Ждал зимы и стужи, И избу соломой Он укрыл снаружи. Чтобы в избу ветер Не проник сквозь щели, Не надули б снега Вьюги и метели. Он теперь покоен - Все кругом укрыто, И ему не страшен Злой мороз, сердитый.

Пейзаж в стихотворении «Зима»

- Истинная народность и национальная характерность поэтического дара позволили Сурикову создать простые и в то же время глубоко поэтические стихи. Такое стихотворение «Зима». Оно было написано в начале 1880 года, уже в конце творчества поэта. Название стихотворение определяет его тему - о зиме, описывается прекрасная пора.

- Эпитеты, сравнения создают удивительную картину зимнего дня. Немногие формы поэтической образности, к которым прибегает автор (сравнение снега, покрывшего поля, с пеленою, а снега на деревьях с чудной шапкой и другие), не усложняют поэтической картины. Поэт всецело доверился поэтичности самой картины природы: выпал снег, настала зима.

- Шипящие звуки («пушистый», «кружится») помогают услышать, как падает снег, затем наступает полная тишина. Как будто все замерло, умерло, заснуло. Все части речи представлены в стихотворении в равной степени: глаголы создают имитацию движения, существительные и прилагательные - состояние покоя.

- Предложения с однородными членами показывают быстро сменяющуюся картину: только что было все черным-черно, а теперь пошел снег. Он укрыл поле, лес. Мы понимаем, что скоро наступит зима. Многоточие предполагает длинную паузу.

- Сначала когда читаешь это стихотворение настроение спокойное, безэмоциональное, а затем радостное. Радостное чувство обновления, наступившего в природе с приходом зимы, знакомо каждому человеку - особенно ждут снега дети.

- В этом стихотворении герой радуется зиме:

- Лирическому герою не страшны морозы, ведь его изба теперь защищена, «он теперь покоен».

- Зима - это время года, когда детям радостно, они катаются с горок, лепят снеговиков, катаются на санках, играют в снежки. Стихотворение им покажется очень близким, красивым и веселым.

Пейзаж в стихотворении «Детство»

- В конце 1865 года Суриков написал стихотворение «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…»). Поэт нарисовал картину детских зимних забав: ребятишки катаются на санках, слушают сказки. Поэту дороги далекие годы, и он с добрым чувством припоминает подробности своих детских игр.

- Вот какая типичная интересная история из детства. С каждым такая была, наверное. Здесь изображается природа в отношении с ребенком. Чувство, с каким написано стихотворение, понятно детям.

Значение пейзажной лирики в творчестве русских поэтов

- Природа в стихотворениях русских поэтов показана по-разному. Каждый из них находит свои, неповторимые образы для передачи впечатлений и чувств. В своих шедеврах русские поэты изображают природу такой, какой они ее видят, чувствуют. Они переживают вместе со своим лирическим героем. Можно заметить, что тема природы у них связана с темой родины. Природа в стихах русских поэтов одушевлена и согласуется с их настроением. Через описание природы он показывает свое настроение и состояние души. Они связывают явления внешнего мира и эмоциональное состояние человека.

- Как и великий поэт Александр Сергеевич Пушкин, они смогли открыть для читателя удивительную прелесть светлых, нежных красок пейзажа России, своеобразную красоту морской стихии. На протяжении всей своей жизни они обращались к пейзажной лирики, преобразовывая ее с каждым годом. Наиболее полно раскрылась тема природы в стихотворениях, связанных с временами года - с зимой, с весной, с летом, с осенью.

- Гармоничное сочетание внутреннего мира человека, действительности и красоты природы - одно из величайших достижений поэтов 19 века.

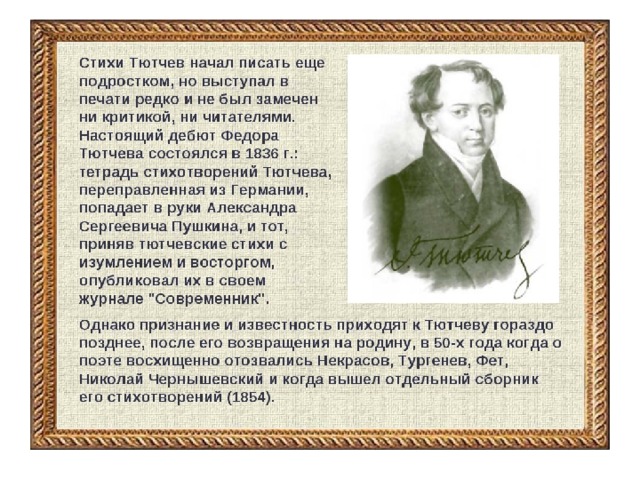

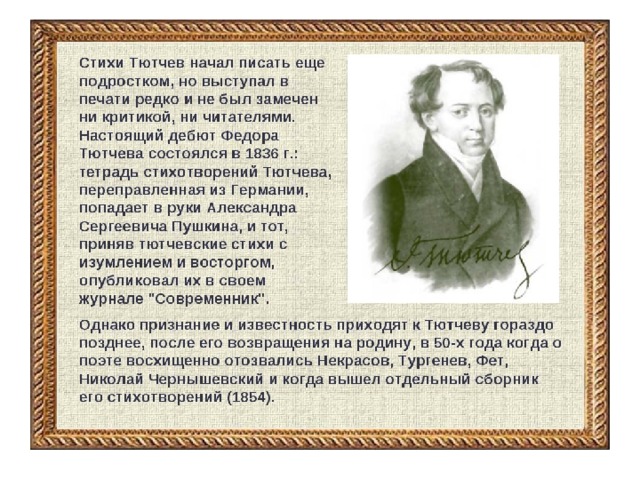

Фёдр Иванович Тютчев1803 –1873 гг .

ВЕСЕННИЕ ВОДЫ

- Ещё в полях белеет снег,

- А воды уж весной шумят -

- Бегут и будят сонный брег,

- Бегут и блещут и гласят…

- Они гласят во все концы:

- "Весна идёт, весна идёт!

- Мы молодой весны гонцы,

- Она нас выслала вперёд!"

- Весна идёт! Весна идёт!

- И тихих, тёплых майских дней

- Румяный светлый хоровод

- Толпится весело за ней.

ПЕРВЫЙ ЛИСТ

- Лист зеленеет молодой —

- Смотри, как листьем молодым

- Стоят обвеяны березы

- Воздушной зеленью сквозной,

- Полупрозрачною, как дым...

- Давно им грезилось весной,

- Весной и летом золотым, —

- И вот живые эти грезы,

- Под первым небом голубым,

- Пробились вдруг на свет дневной...

- О, первых листьев красота,

- Омытых в солнечных лучах,

- С новорожденною их тенью!

- И слышно нам по их движенью,

- Что в этих тысячах и тьмах

- Не встретишь мертвого листа!..

ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА

- Люблю грозу в начале мая,

- Когда весенний первый гром,

- Как бы резвяся и играя,

- Грохочет в небе голубом.

- Гремят раскаты молодые,

- Вот дождик брызнул, пыль летит,

- Повисли перлы дождевые,

- И солнце нити золотит.

- С горы бежит поток проворный,

- В лесу не молкнет птичий гам,

- И гам лесной, и шум нагорный -

- Всё вторит весело громам...

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

- Уж солнца раскаленный шар

- С главы своей земля скатила,

- И мирный вечера пожар

- Волна морская поглотила.

- Уж звезды светлые взошли

- И тяготеющий над нами

- Небесный свод приподняли

- Своими влажными главами.

- Река воздушная полней

- Течет меж небом и землею,

- Грудь дышит легче и вольней,

- Освобожденная от зною.

- И сладкий трепет, как струя,

- По жилам пробежал природы,

- Как бы горячих ног ея

- Коснулись ключевые воды.

ЕСТЬ В ОСЕНИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ

- Есть в осени первоначальной

- Короткая, но дивная пора —

- Весь день стоит как бы хрустальный,

- И лучезарны вечера...

- Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

- Но далеко еще до первых зимних бурь

- И льется чистая и теплая лазурь

- На отдыхающее поле...

ЗИМА НЕДАРОМ ЗЛИТСЯ...

- Зима недаром злится,

- Прошла ее пора -

- Весна в окно стучится

- И гонит со двора.

- И все засуетилось,

- Все нудит Зиму вон -

- И жаворонки в небе

- Уж подняли трезвон.

- Зима еще хлопочет

- И на Весну ворчит.

- Та ей в глаза хохочет

- И пуще лишь шумит...

- Взбесилась ведьма злая

- И, снегу захватя,

- Пустила, убегая,

- В прекрасное дитя.

- Весне и горя мало:

- Умылася в снегу,

- И лишь румяней стала,

- Наперекор врагу

ЧАРОДЕЙКОЮ ЗИМОЮ...

- И белокрылые виденья

- На тусклом озера стекле

- В какой-то неге онеменья

- Коснеют в этой полумгле...

- И на порфирные ступени

- Екатерининских дворцов

- Ложатся сумрачные тени

- Октябрьских ранних вечеров —

- И сад темнеет, как дуброва,

- И при звездах из тьмы ночной,

- Как отблеск славного былого,

- Выходит купол золотой...

- Чародейкою Зимою

- Околдован, лес стоит,

- И под снежной бахромою,

- Неподвижною, немою,

- Чудной жизнью он блестит.

- И стоит он, околдован,

- Не мертвец и не живой -

- Сном волшебным очарован,

- Весь опутан, весь окован

- Лёгкой цепью пуховой...

- Солнце зимнее ли мечет

- На него свой луч косой -

- В нём ничто не затрепещет,

- Он весь вспыхнет и заблещет

- Ослепительной красой.

- Как бы дремотою, объят

- Афанасий Фет – один из самых замечательных русских поэтов – пейзажистов.

- Целые циклы посвящены изображению всех времён года.

- Вся флора и фауна средней полосы России представлена в его стихах.

- Большим поэтом сделала А.Фета прежде всего любовь к природе, умение видеть и чувствовать её красоту. Фет писал: «Поэт тот, кто в предмете видит то, чего без его помощи другой не увидит».

- Жанр, в котором Фет воссоздавал картины природы, можно назвать жанром лирической миниатюры . Восторг поэта вызывает не экзотическая природа южных стран, а простые русские картины, которые под пером Фета приобретают особую поэтичность, в то же время сохраняя поразительную точность при передаче конкретных деталей.

- Кроме традиционных для литературы птиц, мы встретим в его стихах и сыча, и луня, и чибиса, и черныша, и кулика, и стрижа и т.п.

- По голосу поэт определяет не только то, какая это птица, но и где она находится, и как сила звука её голоса соотносится с общей картиной и общим настроением в природе и в душе человека.

Учись у них — у дуба, у березы.

- Учись у них — у дуба, у березы. Кругом зима. Жестокая пора! Напрасные на них застыли слезы, И треснула, сжимаяся, кора. Всё злей метель и с каждою минутой Сердито рвет последние листы, И за сердце хватает холод лютый; Они стоят, молчат; молчи и ты! Но верь весне. Ее промчится гений, Опять теплом и жизнию дыша. Для ясных дней, для новых откровений Переболит скорбящая душа. 31 декабря 1883

Анализ стихотворения " Учись у них- у дуба, у березы..."

- " Учись у них- у дуба, у березы..." проникнуто аллегорическим смыслом. Под страдающими деревьями автор подразумевает людей, под " злой метелью" - жизненные неприятности, а " весна" олицетворяет надежду на лучшее.

- Произведение обладает печальным настроением. Его выражает эпитет " жестокая пора", он будто бы заявляет о том, насколько тяжело "деревьям", то есть людям в трудные времена их жизни, а ассонанс в начале стихотворения : «Учись у них - у дуба у березы» , - усугубляет тоску, которой проникнуто начало стихотворения.

- Однако глагол в повелительном наклонении : " Но верь весне", - говорит о том, что стоит верить в лучшее, ведь оно обязательно придет, как приходит весна после зимы.

- Получается, что идея стихотворения заключается в силе надежды, которая способна преодолеть отрицательные чувства.