Составила: Забродина Антонина Васильевна

Родился А.С.Пушкин в Москве, 26 мая 1799 года

- Родился А.С.Пушкин в Москве, 26 мая 1799 года

- Родился А.С.Пушкин в Москве, 26 мая 1799 года

- Родился А.С.Пушкин в Москве, 26 мая 1799 года

- Родился А.С.Пушкин в Москве, 26 мая 1799 года

- Отец поэта, отставной майор Сергей Львович Пушкин, принадлежал к старинному, но обедневшему роду. Мать, Надежда Осиповна, была внучкой Ибрагима Ганннибала, выходца из Северной Абиссинии, нареченного в России Абрамом Петровичем.

- Отец поэта слыл острословом, увлекался литературой. Сергей Львович имел большую библиотеку, состоящую в основном из сочинений французских авторов, писал стихи на русском и французском языках.

- Пушкин рос задумчивым и рассеянным, что вызывало у родителей недоумение. Воспитание поэта было французским. Благодаря няне Арине Родионовне и бабушке Марье Алексеевне Пушкин выучил русский язык.

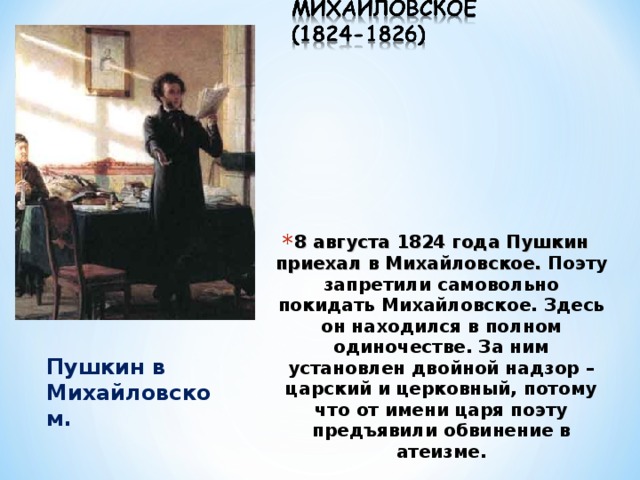

- 8 августа 1824 года Пушкин приехал в Михайловское. Поэту запретили самовольно покидать Михайловское. Здесь он находился в полном одиночестве. За ним установлен двойной надзор – царский и церковный, потому что от имени царя поэту предъявили обвинение в атеизме.

Пушкин в Михайловском.

- Всего написано 6 сказок (одна не закончена «Сказка о Медведихе»

Народнопоэтическая стилевая основа:

- «Сказка о Медведихе»

- «Сказка о попе и работнике его Балде»-близка по сюжету к народной сказке «Батрак Шабараша».

- «Сказка о рыбаке и рыбке»-связан истоками со сказкой «Жадная старуха» и был подарен Пушкину собирателем фольклора писателем В.И.Далем.

- «Сказка о царе Салтане»-» перекликается с народной сказкой «О чудесных детях».

- «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»-близка к сюжету народной сказки «Волшебное Зеркальце»

- Сказка о золотом петушке»

«Пушкинская сказка - прямая наследница сказки народной».

С.Я.Маршак

Рассматриваемые сказки:

« Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»

«Во лбу солнце, на затылке месяц, по бокам звезды»

А.С.Пушкин

Коллективный автор, народ

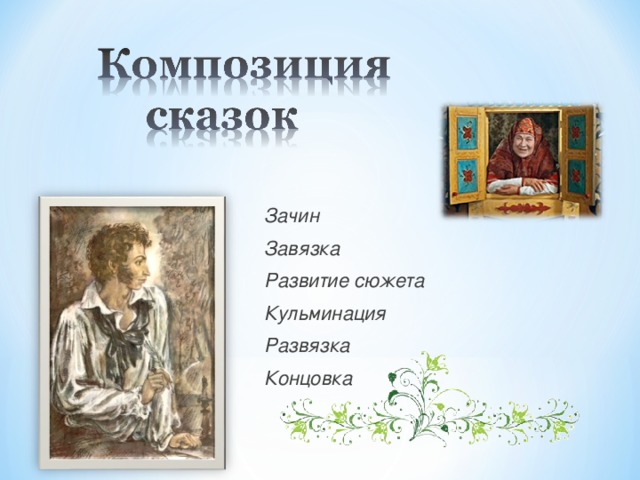

Зачин

Завязка

Развитие сюжета

Кульминация

Развязка

Концовка

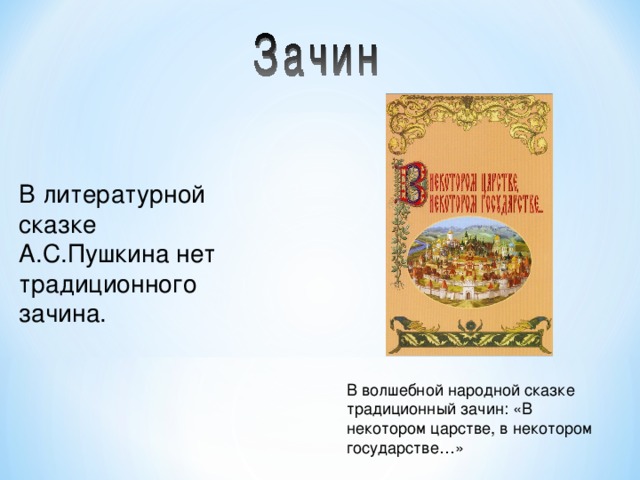

В литературной сказке А.С.Пушкина нет традиционного зачина.

В волшебной народной сказке традиционный зачин: «В некотором царстве, в некотором государстве…»

В кухне злится повариха,

Плачет у станка ткачиха,

И завидуют оне

Государевой жене.

Женился Иван-царевич на меньшей сестре и стал с нею жить-поживать душу в душу; а старшие сестры стали сердиться да завидовать меньшей сестре, начали ей зло творить.

Встреча сыновей с матерью. Поездка царя в чудесный дворец.

Путешествие царя Салтана на остров к царю Гвидону. Встреча с царицей и детьми.

Тут во всём они признались, Повинились, разрыдались…

Очутился там, глянул на детей, глянул на жену - узнал, и душа его просветлела!

В это время я там была, мед пила, все видела, всем было весело, горько только одной старшей сестре.

Я там был;

мед, пиво пил –

И усы лишь обмочил.

Сказка А.С.Пушкина написана в стихах, поэтическим литературным языком.

Волшебная народная сказка написана в прозе.

- Состоит из экспозиции и одного-единственного семантически варьирующегося мотива:

- Экспозиция. Старик выловил золотую рыбку (здесь развито утроение), она просит отпустить ее в море, а за это обещает выполнить любое его желание.

- Старуха велит мужу обратиться к рыбке с просьбой о корыте, избе, столбовом дворянстве, царственности, морском владычестве, Рыбка удовлетворяет все просьбы. Кроме последней, после которой отнимает все, что было ею дано.

- В образе старика олицетворяется народное начало сказки. Он вынужден покоряться воле жадной старухи, он не испытывает к ней почтения, как бы высоко ни вознеслась она. Об этом свидетельствует его обращение к ней, когда она захотела стать царицей: «Что ты, баба, белены объелась?»

- Бедные люди бывают добрее людей, никогда не испытывающих нужду, всегда бескорыстно помогут в беде. Так и старик из "Сказки о рыбаке и рыбке" показан как человек спокойный и добрый: поймав одну рыбку, даже волшебную, мог не отпускать ее или воспользоваться ее предложением, но не смог этого сделать:

- "Отпустил он рыбку золотую И сказал ей ласковое слово: "Бог с тобою, золотая рыбка! Твоего мне откупа не надо; Ступай себе в синее море, Гуляй там себе на просторе". "Не посмел я взять с нее выкуп; Так пустил ее в синее море"

- В фольклорном тексте были объеденины в одном лице два основных типа героев русской сатирической сказки: дурак и шут. Пушкин это понял и выделил в своем конспекте имя Балда. Оба значения имеют отношение к образу, созданному Пушкиным: работник с виду глуп, соглашается работать почти даром, но щелк щелку ведь розь (слово щелк также выделен в конспекте), особенно если у Балды такой огромный кулак.

- Согласно народной сказке, и поп и Балда ведут себя алогично. Поп отправляется за товаром и вдруг заявляет: «Нужен мне работник». Балда прогуливается без дела («Идет, сам не зная куда») и вдруг соглашается пойти в работники к попу без всякой для себя корысти. Но в ироническом подтексте сказки мы видим, что поп пошел не на базар, а по базару , не купить, а посмотреть, да к тому же известно чего: кой-какого товару ; иначе говоря жадный поп вышел на промысел.

- У Пушкина логикой характеров начинают объяснять поведение героев, т.е. предопределяют сюжет. При этом характеры приобретают свою национальную конкретность: Балде свойственно русское «лукавство ума» («Балда мыслит: Этого провести не шутка!»), которое он маскирует простодушием и глупостью. Поп же себя считает умным и хитрым надеется на русский авось. Психологически окрашены образы попадьи, старого Беса и бесенка. В утроенном эпизоде состязание с бесенком обнажается фольклорная природа Балды как плута, шута, трикстера, ум которого противопоставлен окружающей его глупости, что является смеховой основой сюжета. Психологизм образов позволил поэту сделать акцент на моральном аспекте. Например, в концовке: Н е гонялся бы ты поп за дешевизной.

- Сюжет «Мертвой царевны» популярен в фольклоре европейских народов (немцы, итальянцы, французы). В России он больше известен под названием «Волшебное зеркальце».

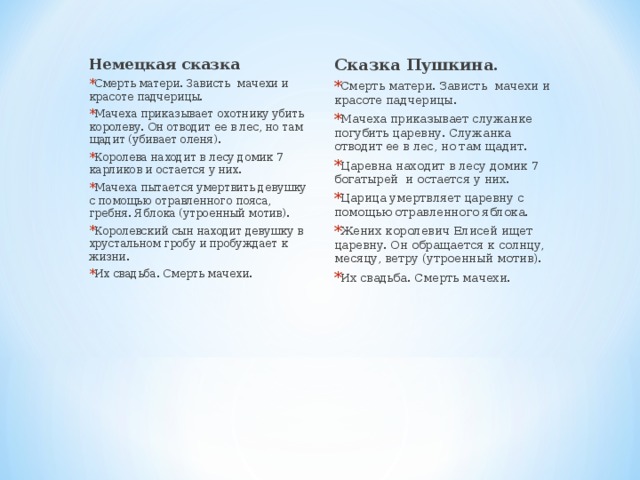

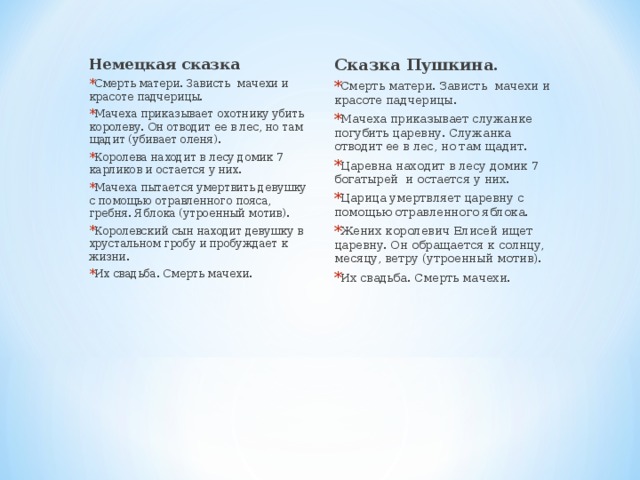

Немецкая сказка

Сказка Пушкина.

- Смерть матери. Зависть мачехи и красоте падчерицы.

- Мачеха приказывает охотнику убить королеву. Он отводит ее в лес, но там щадит (убивает оленя).

- Королева находит в лесу домик 7 карликов и остается у них.

- Мачеха пытается умертвить девушку с помощью отравленного пояса, гребня. Яблока (утроенный мотив).

- Королевский сын находит девушку в хрустальном гробу и пробуждает к жизни.

- Их свадьба. Смерть мачехи.

- Смерть матери. Зависть мачехи и красоте падчерицы.

- Мачеха приказывает служанке погубить царевну. Служанка отводит ее в лес, но там щадит.

- Царевна находит в лесу домик 7 богатырей и остается у них.

- Царица умертвляет царевну с помощью отравленного яблока.

- Жених королевич Елисей ищет царевну. Он обращается к солнцу, месяцу, ветру (утроенный мотив).

- Их свадьба. Смерть мачехи.

- Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» сказка второй Болдинской осени 1833 год

- Пушкин не ограничивается романтическим изображением героев, он вводит реалистические картины жизни царского двора, создает и сатирические персонажи в своей сказке. Таков в какой-то мере царь отец, поспешивший жениться, едва истек положенный срок вдовства. Пушкин иронически говорит о нем: Долго царь был неутешен, Но как быть? И он был грешен; Год прошел как сон пустой, Царь женился на другой.

- Основная же сила сатиры Пушкина направлена против царицы-мачехи, олицетворяющей « темный мир» в сказке. Мачеха «черной зависти полна», «горда, ломлива, своенравна и ревнива». Зависть и злость ко всему светлому и доброму приводит ее в конце концов к смерти:». Тут ее тоска взяла, и царица умерла». Так в сказке победа добра символизирует гибель зла.

- Образ Царевны-сироты – это идеальная, с крестьянской точки зрения , девушка. Она белолица, черноброва и вместе с тем наделена целым кодексом положительных нравственных качеств: нраву кроткого такого, от зеленого вина Отрекалася она.

-

-

- Королевич Елисей отправляется на трудные поиски, помолясь усердно богу: особой этики требует его обращение к силам природы: он начинает речь не с просьбы, а с величания того, к кому обращается.

Сцена, рисующую Елисея в пещере перед гробом мертвой невесты, можно рассматривать как пародирование романтических страстей.. У Пушкина невеста оживает от бурных чувств жениха:

И о гроб невесты милой Он ударился всей силой.

Гроб разбился. Дева вдруг Ожила.

- В фольклорной сказке с нее снимают предмет, от которого она умерла (рубашка, кольцо), или же у нее изо рта выпадает кусок отравленного яблока.

- В русских сказках были волшебные зеркала, но такого обаятельного и справедливого зеркала не встречалось раньше:

- "Ах ты мерзкое стекло! Это врешь ты мне на зло. " "Зеркальце в ответ: А царевна все ж милее Все ж румяней и белее"

-

Лесной терем богатырей – это этнографическая зарисовка, и идеальная мечта о будущем самого поэта (уединение в своем доме, в деревне). Не случайно он помещает в этот терем хозяйку . Царевна живет средь зеленыя дубравы без всякой славы , но не скучно ей у семи богатырей : она чувствует себя хозяюшкой - итак идут за днями дни.

Богатыри соблюдают народный обычай гостеприимства, что выражается в фольклорной «формуле вызывания», известной в разных сюжетах русских сказок. Пушкин слышал ее в михайловском варианте и творчески переработал:

Старший молвил: "Что за диво! Всё так чисто и красиво. Кто-то терем прибирал Да хозяев поджидал.

Кто же? Выдь и покажися, С нами честно подружися. Коль ты старый человек, Дядей будешь нам навек. Коли парень ты румяный, Братец будешь нам названый. Коль старушка, будь нам мать, Так и станем величать. Коли красная девица, Будь нам милая сестрица".

Напоминание персонажей из волшебной сказки «Благородные животные».

Реалистически прорисован эпизодический образ пса Соколко:

Ей навстречу пёс, залая, Прибежал и смолк, играя.

Царевна ему сразу понравилась, и он побежал за ней, ласкаясь. Дальше он изображается верным, преданным другом.

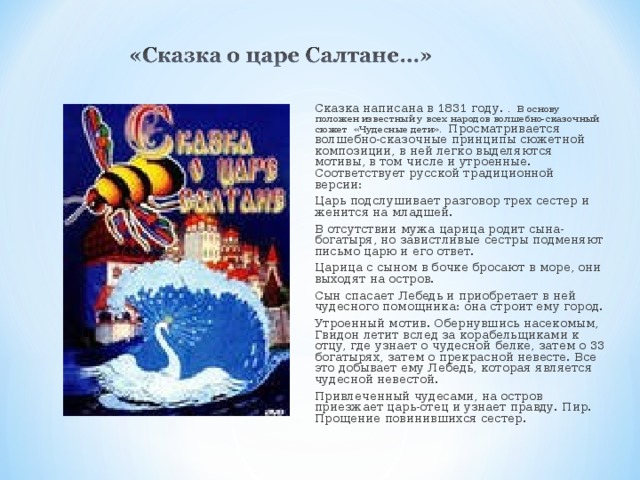

Сказка написана в 1831 году. . В основу положен известный у всех народов волшебно-сказочный сюжет «Чудесные дети». Просматривается волшебно-сказочные принципы сюжетной композиции, в ней легко выделяются мотивы, в том числе и утроенные. Соответствует русской традиционной версии:

Царь подслушивает разговор трех сестер и женится на младшей.

В отсутствии мужа царица родит сына-богатыря, но завистливые сестры подменяют письмо царю и его ответ.

Царица с сыном в бочке бросают в море, они выходят на остров.

Сын спасает Лебедь и приобретает в ней чудесного помощника: она строит ему город.

Утроенный мотив. Обернувшись насекомым, Гвидон летит вслед за корабельщиками к отцу, где узнает о чудесной белке, затем о 33 богатырях, затем о прекрасной невесте. Все это добывает ему Лебедь, которая является чудесной невестой.

Привлеченный чудесами, на остров приезжает царь-отец и узнает правду. Пир. Прощение повинившихся сестер.

- Создавая образ Лебеди. Идеализирует личное отношение к жене, поэт сделал этот образ художественным центром сказки. Поэт использовал народную поэтическую характеристику девушки-невесты, которая могла быть ему известна, прежде всего, из свадебных песен:

- А сама-то величава, Выплывает, будто пава; А как речь-то говорит, Словно реченька журчит.

- Битва Коршуна и Лебеди, чародея и девы-волшебницы, по смыслу имеет отношение ко всему сюжету: лебедь и коршун, белое и черное, добро и зло. Гибель чародея-коршуна превращает счастливую развязку всего повествования.

Царь Салтан

Пушкин нарушает и фольклорный закон неизменяемости сказочных героев. Под воздействием разрушительного чувства зависти старшие сестры превращаются из девиц-искустниц в злобных жаб. Но зависть-не единственный их признак. Ткачиха с поварихой хитры и коварны, свои речи они начинают, подмигнув другим лукаво, усмехнувшись исподтиха. Они трусливы:

Разбежались по углам; Их нашли насилу там. Тут во всем они признались, Повинились, разрыдались;

Имена Салтан и Гвидон, как установил Чернышев, пришли из лубочной сказки о Бове-королевиче. Язык «Сказки о царе Салтане» богат живописными глаголами и скуп на эпитеты. Тем значительнее выступает в контексте их традиционный характер:

Мать и сын теперь на воле; Видят холм в широком поле, Море синее кругом, Дуб зеленый над холмом.

Поставлена проблема смысла жизни, счастья и свободы. Внешний конфликт, сюжетный-во взаимоотношениях Дадона со звездочетом. Внутренний-его собственный конфликт (автора) с царями, который зашифрован в сказке. Дадон-имя царя «тирана», которого Пушкин сравнивает с Наполеоном. «Сказка о золотом петушке» имеет следующую схему:

Старый царь, обеспокоенный нападением соседей, просит помощи у звездочета.

Царь получает от звездочета волшебный талисман-золотого петушка-и обещает исполнить его первую волю.

Утроенный мотив.

С востока нападают враги. Царь посылает с войском старшего сына, затем младшего и, наконец. Идет сам. Он обнаруживает гибель войска и сыновей, но очарован Шамаханской царицей.

Звездочет напоминает царю о его обещании и требует себе царицу. В гневе царь его убивает.

Золотой петушок убивает царя, Шамаханская царица исчезает.

Являясь художественным центром композиции, петушок с одной стороны придает произведению волшебный колорит, маскируя реализм образа царя и эзоповский язык автора, а с другой сам становится проводником этого языка. У автора появилась наделить волшебно-символический образ своим обличительным задором. Вложить в его уста одну из ключевых фраз:

И кричит: „Кири-ку-ку.

Царствуй, лежа на боку!“

Эта фраза была задержана цензурой. Образ дремлющего на троне ленивого монарха характерен для сатирических произведений русской литературы 18 века и начала 19.

Сцена убийства жезлом по голове напоминает одно из самых мрачных преступлений Ивана Грозного. Итак, становится ясно, что Пушкин хотел не просто «разделаться» с мучившими его царями, но создавал под сказочной маской собирательный образ русского самодержавца со всеми его пороками.

Царица появляется только для испытания Дадона. Ее образ дан только в одной строчке (Вся сияя как заря), и он не более как штамп восточной красавицы. Шамаханская царица напоминает фольклорную обольстительницу-иноземку, которая заманивает к себе добрых молодцев и губит их.

«Сказкой о золотом петушке» Пушкин пророчески предупреждает о страшных последствиях утраты в человеке человеческого, подчеркивает аморальность неограниченной власти над другими людьми. Сказочное «зло» переместилось извне в душу пушкинского героя: этим было заявлено о неблагополучии внутреннего мира человека.

- Сказка не имеет фольклорных аналогов, что позволяет считать автором самого Пушкина. В художественной системе «Сказки о Медведихе» социальная проблематика не могла получить полноценного развития, так как встала в противоречие с лирической основой. Пушкин попытался синтезировать очень широкий диапазон фольклорных стилей: песни, плача, былины, сказок о животных, скоморошьей сатиры. И он пришел к выводу, что у анрода существует свое, свое специфическое представление о «высоком» и «низком» в искусстве, это две разные области. «Сказка о Медведихе» стих имеет признаки народного (песенного, былинного): разнообразные повторы, единоначатия, перенос ударений на предлог (за плечьями). Рифма возникает как бы случайно, причем в глагольных формах; имеются ассонансы: не выдам-выем закусливые-зависливые. Второй сказочно-аллегорический план состовляет перечень лесных обитателей, явившихся выразить свое сочувствие Медведю – вдовцу.

Пушкинская концовка напоминает народное словотворчество в детский сказочках типа «Терем мухи».

Острый драматизм ее сюжета типичен для балладной эстетики. Вместе с тем герои обрисованы и в традициях сказочного животного эпоса. Пушкин употребляет не нейтральное «медведица», а медведиха то есть «жена медведя». Медведиха выходит на гулянье как счастливая хозяйка зажиточного семейства, гордая своими детьми мать: Погулять, посмотреть, себя показать. Аллегорический план этого образа восходит к народному идеалу человеческого счастья; с народным же представлением о горе связана аллегоричность образа медведя черного-бурого: Запечалился, голову повесил, голосом завыл. Эти два эмоциональных полюса создают идейно-художественную целостность. Они сливаются с традиционным фольклорным сознанием.

- Сказки Пушкина оптимистичны, в них добро всегда побеждает тьму и злобу. Находчивость и трудолюбие Балды помогает ему победить попа; любовь и верность Елисея воскрешают его невесту; сыновняя преданность Гвидона , его борьба с завистью и клеветой способствуют торжеству правды. В сказках Пушкина много слов разговорного, иногда просторечивого языка «и молва трезвонить стала», «не кручинься», «он стоял позадь забора». Сказки Пушкина отличаются богатством творческой фантазии. В них гармонично уживаются реалистические картины быта и нрава различных сословий русского общества с чудесами волшебного мира, возникшего под пером поэта. Поэтически совершенны такие персонажи, как царевна Лебедь, Золотая рыбка, Золотой петушок, тридцать три богатыря, белка – чудесница. Великолепные сказки А.С.Пушкина всего ближе и приятнее с самого детства; прочитав их несколько раз, знаешь их на память Имя Пушкина, черты его лица входят в наше сознание в самом раннем детстве. Как известно, далеко не все современники поэта оценили его сказки по достоинству. Были люди, которые жалели, что А.С.Пушкин спускается с высот своих поэм в область простонародной сказки. Слушая сказки Пушкина, мы с малых лет учимся ценить чистое, простое слово. В сказках Пушкин реже пользуется поэтическими фигурами, чем в поэмах. Он создает живой, зримый образ, почти не прибегая к изысканным сравнениям и метафорам.

- Первым, кто по достоинству оценил «чарующие красотой и умом» пушкинские сказки, был Н.В.Гоголь. «Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне,- писал он в своих отроческих годах; - прочитав их несколько раз, я уже знал их на память; лягу спать и шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну»

- Пушкинские сказки, вошедшие в круг чтения детей, делятся по их концовкам. Некоторые заканчиваются счастливо ( о царевне Лебеди, о мертвой царевне), а иные ( о попе, о золотой рыбке, о золотом петушке) – справедливо, но несчастливо. Добро и Зло в сказках первого вида однозначно, положительные и отрицательные персонажи не вызывают сомнений; а в сказках второго вида герои побеждаются силами, несущими то ли добро то ли зло. В сказках со счастливыми финалами внимание сосредоточено на семье, на «домашних» чувствах героев, социальный статус героев не играет никакой роли. Царь Салтан, князь Гвидон, царица-мать изображаются как обыкновенные люди с «чувствами добрыми»; например, царь Салтан грустит в одиночестве без семьи, а князь Гвидон несчастлив из-за тоски по отцу, и все чудеса мира не могут утешить его. В сказках с несчастливыми финалами герои сталкиваются с непреодолимыми законами мира – законами, что выше суетных человеческих желаний. Поп, старуха, царь Дадон изображены с социальной стороны ( как это принято в народных бытовых сказках), но вместе с тем подчеркнута их личная, психологически мотивированная слабость ( что уже указывает на нормы литературности). Так, поп – жалкий старик с «толоконным лбом», старуха – сварливая жена с безмерной жадностью, царь Дадон – глупец с грузом страшных грехов на совести. Конечное поражение героев объясняется их неразумным стремлением возвысится над другими людьми, подчинить себе чью - то силу.

Все рассмотренные элементы сказок А. С. Пушкина дают возможность сделать вывод "Им присуща народность".