ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ШКОЛА №482 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

194358, Санкт-Петербург, Парголово, ул. Федора Абрамова дом 6

Тел. +7 (812) 616-00-49, факс +7 (812) 616-00-48

Классный час:

«Дети блокадного Ленинграда»

РАЗРАБОТАН:

Хромуничевой Полиной Андреевной,

учителем начальных классов

первой квалификационной категории

Санкт-Петербург

2022

Ход классного часа

Цель – воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ.

Задачи:

рассказать учащимся о жизни взрослых и детей в тяжелые военные годы;

воспитывать уважительные отношения к исторической памяти своего народа, к ветеранам войны, традициям нашего народа.

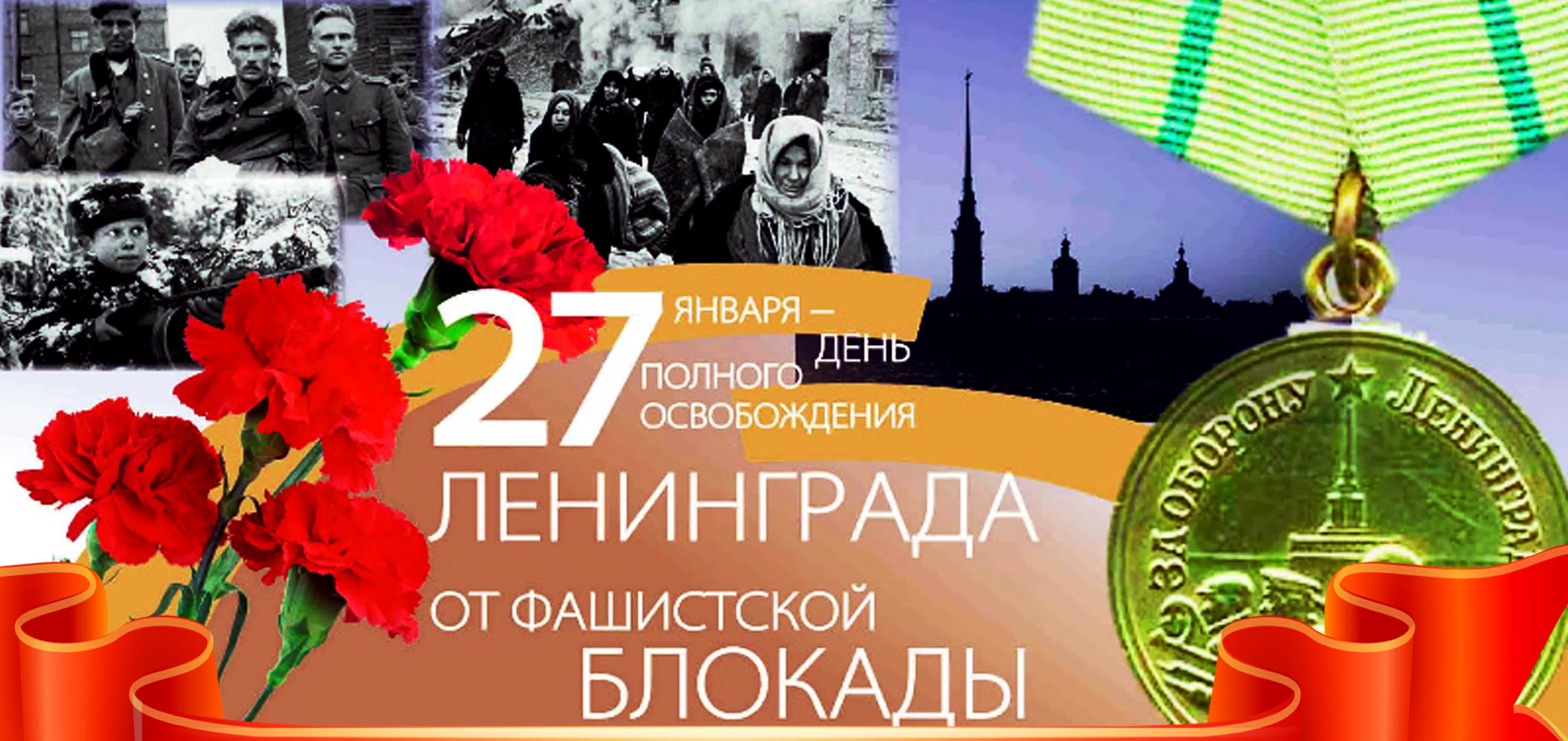

1-2 слайд

Начать наш классный час хочу с песни, а вы подумайте, о каком событии в истории нашей Родины пойдёт речь?

(На третий день войны в газетах «Известия» и «Красная звезда» были опубликованы стихи В. И. Лебедева-Кумача под названием «Священная война», которые прочитал композитор Александров. Сразу же пришла идея написать к ним музыку, и уже на следующий день музыканты Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски СССР репетировали песню по нотам)

- Ребята, а кто знает, когда началась Великая Отечественная война?

3 слайд

22 июня 1941 года на рассвете войска фашистской Германии вероломно, без предупреждения напали на нашу Родину. Началась Великая Отечественная война советского народа против фашистских захватчиков.

4 слайд

Фашисты говорили, что Москва – это сердце России, а Ленинград её душа. Как человек не может жить без души, так и страна потеряет свой боевой дух, когда лишится Ленинграда. Поэтому один из основных ударов они направили на Ленинград с целью стереть его с лица земли. Захватить Ленинград для фашистов – очень важно.

Для Гитлера Ленинград был "лакомым куском"- ведь здесь находится Балтийский флот и дорога на Мурманск и Архангельск, откуда во время войны приходила помощь от союзников.

5 слайд

Для осуществления этого варварского замысла гитлеровского командования бросило к городу огромные силы - более 40 отборных дивизий, 1000 танков, 1500 самолетов. В августе 1941 город Ленинград оказался в блокаде.

- Ребята, а кто знает, что означает слово блокада? (Окружение города, крепости войском неприятеля с целью отрезать их от внешнего мира и этим принудить к сдаче или парализовать их деятельность.), то есть Ленинград оказался в кольце фашистских полчищ. Связь города со страной по суше прервалась.

6 слайд

В окружение попало 2 млн 544 тыс. гражданского населения города. На 8 сентября 1941 года, когда сомкнулось кольцо блокады, в городе было 400 000 детей – младенцев, школьников, подростков. Несколько дней назад начался учебный год. Это были такие же дети, как и дети всего мира. Только повзрослеть им пришлось быстрее, чем остальным. Довольно быстро они разучились шалить. Потом разучились смеяться и даже…улыбаться.

7 слайд Во время блокады работало 100 школ и в них занималось около 100 тыс. ребят. Даже в жутких условиях блокадной жизни, когда не хватало еды, воды, дров, теплой одежды, дети продолжали учиться. Опасен и тяжел был путь в школу. Ведь на улицах часто рвались снаряды, и идти приходилось через снежные заносы. В школах стоял такой мороз, что замерзали чернила. Ученики сидели в пальто, шапках и рукавицах. Руки мерзли, а мел выскакивал из пальцев. Ученики шатались от голода.

8 слайд

Блокада…. Далеко как это слово

От наших мирных светлых дней.

Произношу его и вижу снова –

Голодных умирающих детей.

9 слайд

Как опустели целые кварталы,

И как трамваи мёрзли на пути,

И матерей, которые не в силах

Своих детей на кладбище нести.

- А сейчас послушайте стихотворение «Дневник девочки-блокадницы» Ю. Вихарева, которое вам прочитает Киктева Александра, и скажите – о чём это стихотворение?

Снег выпал рано. И не растаял! —

Налип на крыши и провода.

Сегодня мама пришла пустая...

На ужин снова — одна вода.

Уже промёрзли насквозь окошки,

Мир погрузился в седую мглу.

Полдня я в доме искала крошки:

Везде искала… И на полу…

Пустынный город. Темнеет небо.

И двор походит на мрачный склеп.

Вчера мы съели кусочек хлеба —

И это был наш последний хлеб.

Опять бомбили. Мы с мамой ночью

Тряслись в подвале — плечом к плечу.

Сказала мама: «Не бойся, доча!»

А я в ответ ей: «Я есть хочу…»

И вдруг прильнув к ней и глядя близко

В её ввалившиеся глаза,

Шепнула: «Вот бы пюре с сосиской!

Жаль, о ТАКОМ и мечтать нельзя…»

И что-то в этих глазах погасло…

Ослабли руки, застыла плоть…

Но я заснула: мне снилось масло

И хлеба тёплый большой ломоть….

К утру был холод (свирепый самый!)

Вода промёрзла в ковше до дна.

Сегодня ночью не стало мамы…

Мне только восемь…

И я — одна…

- Итак, о чём же это стихотворение?

- Да, действительно, это строки из дневника одной из девочек блокадного Ленинграда. смотреть на голодающих детей было тяжело. Дети ждали хлеба. А где его взять? Единственным продуктом питания был хлеб, но и его не хватало.

Слайд 10

Суточная норма в декабре 1941 года рабочим составляла 250г., всем остальным- 125г. Матери отдавали все, что имели, только бы обменять свои вещи на хлебные карточки. Родители, лишая себя куска хлеба, поддерживали слабые детские силенки.

- А что такое блокадный хлеб, давайте посмотрим?!

Слайд 11

Война прошлась и по детским судьбам грозно,

Всем было трудно, трудно для страны,

Но детство изувечено серьёзно:

Страдали тяжко дети от войны.

Нужны были и смелость и отвага,

чтоб жить под оккупацией врага,

Всегда страдать от голода и страха,

Прошла где неприятеля нога.

В тылу страны нелёгким было детство,

Одежды не хватало и еды,

Страдали от войны все повсеместно,

Хватило детям горя и беды.

Слайд 12

- Посмотрите на фотографию девочки о которой мы сегодня будем говорить. Обычная девочка, милое детское лицо. Може быть вы что-то знаете о ней? Нет? Тогда, познакомиться с Таней Савичевой.

Савичева Татьяна родилась 23 января 1930 года в селе Дворищи под Гдовом, но, как и её братья и сёстры, выросла в Ленинграде.

Она была дочерью пекаря и белошвейки, младшей в семье, всеми любимой. Большие серые глаза под русой челкой, кофточка-матроска, чистый, звонкий «ангельский» голос, который достался ей от мамы, обещал певческое будущее. Таня была любознательная девочка, с легким, ровным характером. В конце мая 1941 года Таня Савичева закончила третий класс школы № 35 на Съездовской линии Васильевского острова и должна была в сентябре пойти в четвертый.

Отец, Николай Родионович умер от рака 5 марта 1936 года в возрасте 52 года. И мать крутилась юлой, чтобы поднять на ноги пятерых детей. У белошвейки ленинградского Дома моды было много заказов, она неплохо зарабатывала. Искусные вышивки украшали уютный дом Савичевых — нарядные занавески, салфетки, скатерти. С детских лет вышивала и Таня …

Лето 1941-го года Савичевы собирались провести в деревне под Гдовом, у Чудского озера. Утро 22-го июня, принесшее войну, изменило планы. Тане тогда было одиннадцать лет, а если точнее - одиннадцать с половиной.

Сплоченная семья Савичевых решила остаться в Ленинграде, держаться вместе, помогать фронту. Семья Тани была большая: бабушка, мама, Нина, Миша, Лека, дядя Вася, дядя Лёша.

Работа мамы, Марии Игнатьевны, как и всех швейных мастерских в городе, теперь была сосредоточена на производстве военного обмундирования. Таня тоже не сидела сложа руки. Вместе с другими ребятами она помогала взрослым тушить «зажигалки», рыть траншеи.

Но кольцо блокады быстро сжималось…

Однажды не вернулась с работы сестра Нина. В тот день был сильный артобстрел и, видимо, Савичевы посчитали Нину погибшей, не зная, что Нина, вместе с предприятием, где она работала, была спешно эвакуирована.

Слайд 13

В память о сестре, мама отдала Тане ее маленькую записную книжку. Таня решила делать записи на ней.

У Тани был когда-то настоящий дневник. Толстая общая тетрадь в клеенчатой обложке, куда она записывала самое важное, что происходило в се жизни. Она сожгла дневник, когда нечем стало топить печку. “Сжечь блокнотик, видимо, не смогла, — ведь это была память о сестре”.

И в маленьком блокноте, ставшим блокадным дневником, в алфавитном порядке стали появляться трагические записи:

Слайд 14

На букву «Ж» появилась первая трагическая запись, сделанная рукой Тани: «Женя умерла 28 дек в 12.30 час утра 1941 г».

Слайд 15

На странице с буквой «Б» Таня пишет: «Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г», хотя в Свидетельстве о смерти, выданном в райсобесе Марии Игнатьевне - Таниной маме, стоит другое число - 1 февраля. Так было нужно, ведь бабушкину карточку можно было использовать до конца месяца. Так делали многие. Это на какое-то время поддерживало остававшихся ещё в живых, продлевало им жизнь.

Слайд 16

На букву «Л» Таня записывает: «Лека умер 17 марта в 5 час утра в 1942 г», соединив два слова в одно.

Слайд 17 Но голод продолжает своё подлое дело: алиментарная дистрофия, цинга, кишечные заболевания, туберкулёз уносят жизни тысяч ленинградцев. И к Савичевым вновь врывается горе. В записной книжке на букву «В» появляются сбивчивые строчки: «Дядя Вася умер в 13 апр 2 ч ночь 1942 г».

Слайд 18

А почти через месяц: «Дядя Леша 10 мая в 4 ч дня 1942 г». На букву «Л» страничка в блокноте уже занята, и приходится писать слева на развороте. Но то ли сил не хватило, то ли горе переполнило душу исстрадавшегося ребёнка - на этой странице слово «умер» Таня пропустила.

Слайд 19

Маме - Марии Игнатьевне Савичевой (в девичестве - Фёдоровой) в 1941 году исполнилось 52 года (родилась в 1889 году). Поздней весной, когда остались только Таня и мама, девочка выменяла на рынке лук, чтобы накормить маму, погибающую от цинги. Но та не могла уже есть…

Мама - весёлый, добрый и гостеприимный человек. Сильный и выносливый. Всё всегда у неё ладится, всё получается. И вот теперь её нет. Как трудно, как страшно писать слово «умерла» - «Мама в 13 мая в 7.30 час утра 1942 г».

Слайд 20

Когда мама была рядом, казалось, что всё можно преодолеть, даже голод. С мамой верилось в победу, в скорое возвращение сестры Нины и брата Миши. Но мамы не стало, всё рухнуло. Горе сковало тело, не хотелось шевелиться, двигаться. «Савичевы умерли», «Умерли все», «Осталась одна Таня». Карандаш царапает - уже весь исписан. Пальцы не слушаются, будто деревянные, но чётко подводят итог. Каждую запись Таня словно чеканит на отдельных листочках с соответствующей буквой – «М», «С», «У», «О».

Слайд 21

Оставшись одна, еле передвигая ноги, она отправилась к бабушкиной племяннице - тёте Дусе, в Смольнинский район.

Евдокия Петровна Арсеньева взяла опекунство над Таней. Дистрофия прогрессировала, необходимо было срочно помещать Таню в стационар. И в начале июля 1942 года тётя Дуся, сложив с себя опекунство, определяет её в детский дом № 48 Смольнинского района, который готовился тогда к эвакуации в Горьковскую область.

Слайд 22

Но Таня была настолько слаба, что её пришлось направить в Понетаевский дом инвалидов, хотя и там ей не стало лучше. По состоянию здоровья она была самым тяжёлым больным. Таню перевели в Шатковскую районную больницу, но прогрессирующие дистрофия, цинга, нервное потрясение, да ещё костный туберкулёз, которым она переболела в раннем детстве, сделали своё дело. Из всех детей, эвакуированных из Ленинграда в Горьковскую область, не удалось спасти только Таню Савичеву. Она умерла в возрасте 14 с половиной лет с диагнозом - туберкулёз кишок.

Слайд 23

Много лет спустя, в 70-х годах, больничный архив, «Книгу учёта детей-инвалидов», «Личное дело № 293 обеспечиваемого инвалида Савичевой Татьяны Николаевны» разыскали пионеры – «красные следопыты» Краноборской и Шатковских школ. Нашли Анну Михайловну Журкину, которая в ту пору работала в больнице санитаркой. Она-то и показала могилу Тани (запомнила это место, поскольку хоронила её сама вместе с конюхом, работавшим тогда при больнице).

Слайд 24

Дневник Тани Савичевой увековечен в граните и входит в мемориальный комплекс «Зелёный пояс славы»

Слайд 25

И все же Таня ошибалась, написав в дневнике, что все Савичевы умерли.

Ее брат Михаил и сестра Нина Савичевы выжили. В первых числах июня 1941 года Михаил Савичев уехал в деревню к тетке. Там его и застала война. Практически сразу же эта часть Псковской области оказалась в немецкой оккупации. Родные, оставшиеся в Ленинграде, считали Михаила погибшим. Однако он попал в партизанский отряд, в котором и провел несколько лет. Получив в бою тяжелое ранение, он оказался в госпитале. После войны Михаил поселился в Сланцах под Ленинградом и работал в почтовом отделении. Умер в 1988 году.

Нина же тогда, в феврале 1942 года, не погибла. Попав под артобстрел, она, вместе с другими заводчанами, была эвакуирована по Ладоге. Письма в блокадный Ленинград не доходили, поэтому Нина не могла сообщить о своей судьбе.

- Вот такая непростая жизнь сложилась в простой семье….

Слайд 26

В первую блокадную зиму в голодном и холодном Ленинграде оставалось около 300 тысяч детей. Решением Ленгорисполкома с 1 по 10 января 1942 года были проведены новогодние «елки». Детям не только показали спектакли и провели утренники, но и просто накормили их «без вырезки талонов из продовольственных карточек». Выросшие дети блокады всю жизнь вспоминали эти скромные подарки - конфеты из льняного жмыха, гречневую кашу, суп-лапшу, кисель и небывалое чудо - мандарины.

Слайд 27

- А сейчас, ребята, я предлагаю вам посмотреть видео «Дети Ленинграда». Подумайте, что автор хотел выразить? (Дети продолжали оставаться детьми в душе и им также хотелось, чтобы их мамы, папы, сёстры и братья были всегда рядом)

Слайд 28

Днём и ночью немцы бомбили и обстреливали Ленинград. Но не сдавался город.

Слайд 29

Люди умирали, но не сдавались. Они гибли от бомбёжек и артобстрелов, от холода и голода.

Слайд 30

Город не просто выживал, он давал фронту танки и самолеты. За 900 героических дней более 2000 танков, 1500 самолетов, 150 тяжелых орудий, 12000 минометов и пулеметов, 10 миллионов снарядов и мин.

На заводах и фабриках работали женщины, старики и инвалиды, потому что все мужчины ушли на фронт. Но рабочих рук не хватало. Тогда на помощь пришли мальчишки.

Слайд 31

Правительство делало всё, чтобы помочь Ленинграду. 21 ноября 1941 года по тонкому льду Ладожского озера начала действовать дорога, которую ленинградцы назвали «Дорогой Жизни».

«Дорога Жизни» спасла от голодной смерти многих ленинградцев.

Когда открыли Дорогу жизни по Ладожскому озеру детей-сирот, собранных по обледеневшим ленинградским квартирам, вывозили в детские дома всей страны.

Слайд 32

27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно снята. Город праздновал своё освобождение. 900 дней и ночей город был оторван от большой земли.

Слайд 33

Выстоял Ленинград. Не взяли его фашисты. Сотни юных ленинградцев были награждены орденами, тысячи – медалями «За оборону Ленинграда», медалями жителю блокадного Ленинграда.

За своё освобождение Ленинград заплатил дорогой ценой. 650 тысяч ленинградцев погибло от голода. Более 500 тысяч солдат погибли под Ленинградом, защищая город и участвуя в прорыве блокады.

Безгранична наша скорбь о погибших в блокаду. Но силу, а не слабость рождает она. Силу восхищения подвигом ленинградцев. Благодарность людям, отдавшим свою жизнь во имя нашей.

Слайд 34

- Давайте почтим светлую память жителей Ленинграда, отстоявших его и не доживших до наших дней, минутой молчания.

Ленинград! Для всех людей на планете этот город стал символом стойкости, мужества, самоотверженной любви к Родине, удивительной силы духа русского народа.

Слайд 35

8 мая 1965 года городу Ленинграду было присвоено звание «Город-герой»

- Закончить сегодняшнее занятие хочу отрывком из стихотворения Роберта Рождественского «Реквием»

Помните!

Через века, через года, -

помните!

О тех,

кто уже не придет никогда, -

помните!

Люди!

Покуда сердца стучатся, -

помните!

Какою

ценой

завоевано счастье, -

пожалуйста, помните!