СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Коллективное создание текстового документа. Практическая работа 15 "Подготовка реферата по теме: "История развития компьютерной техники"

Информатика в 7 классе по учебнику Л.Л.Босовой. Задание для практической работы.Коллективное создание текстового документа. Практическая работа 15 "Подготовка реферата по теме: "История развития компьютерной техники"

Просмотр содержимого документа

«Коллективное создание текстового документа. Практическая работа 15 "Подготовка реферата по теме: "История развития компьютерной техники"»

Материал для практической работы 15 "Подготовка реферата по теме: "История развития компьютерной техники"

Человеческое общество по мере своего развития овладевало не только веществом и энергией, но и информацией. С появлением и массовым распространение компьютеров человек получил мощное средство для эффективного использования информационных ресурсов, для усиления своей интеллектуальной деятельности. С этого момента (середина XX века) начался переход от индустриального общества к обществу информационному, в котором главным ресурсом становится информация.

Возможность использования членами общества полной, своевременной и достоверной информации в значительной мере зависит от степени развития и освоения новых информационных технологий, основой которых являются компьютеры. Рассмотрим основные вехи в истории их развития.

Первая ЭВМ ENIAC была создана в конце 1945 г. в США.

Основные идеи, по которым долгие годы развивалась вычислительная техника, были сформулированы в 1946 г. американским математиком Джоном фон Нейманом. Они получили название архитектуры фон Неймана.

В 1949 году была построена первая ЭВМ с архитектурой фон Неймана – английская машина EDSAC. Годом позже появилась американская ЭВМ EDVAC.

В нашей стране первая ЭВМ была создана в 1951 году. Называлась она МЭСМ — малая электронная счетная машина. Конструктором МЭСМ был Сергей Алексеевич Лебедев.

Серийное производство ЭВМ началось в 50-х годах XX века.

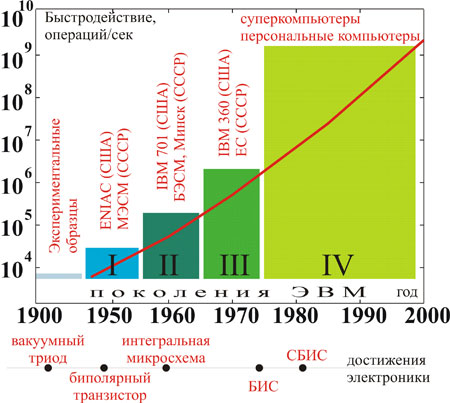

Электронно-вычислительную технику принято делить на поколения, связанные со сменой элементной базы. Кроме того, машины разных поколений различаются логической архитектурой и программным обеспечением, быстродействием, оперативной памятью, способом ввода и вывода информации и т.д.

Первое поколение ЭВМ — ламповые машины 50-х годов. Скорость счета самых быстрых машин первого поколения доходила до 20 тысяч операций в секунду. Для ввода программ и данных использовались перфоленты и перфокарты. Поскольку внутренняя память этих машин была невелика (могла вместить в себя несколько тысяч чисел и команд программы), то они, главным образом, использовались для инженерных и научных расчетов, не связанных с переработкой больших объемов данных. Это были довольно громоздкие сооружения, содержавшие в себе тысячи ламп, занимавшие иногда сотни квадратных метров, потреблявшие электроэнергию в сотни киловатт. Программы для таких машин составлялись на языках машинных команд, поэтому программирование в те времена было доступно немногим.

В 1949 году в США был создан первый полупроводниковый прибор, заменяющий электронную лампу. Он получил название транзистор. В 60-х годах транзисторы стали элементной базой для ЭВМ второго поколения. Переход на полупроводниковые элементы улучшил качество ЭВМ по всем параметрам: они стали компактнее, надежнее, менее энергоемкими. Быстродействие большинства машин достигло десятков и сотен тысяч операций в секунду. Объем внутренней памяти возрос в сотни раз по сравнению с ЭВМ первого поколения. Большое развитие получили устройства внешней (магнитной) памяти: магнитные барабаны, накопители на магнитных лентах. Благодаря этому появилась возможность создавать на ЭВМ информационно-справочные, поисковые системы (это связано с необходимостью длительно хранить на магнитных носителях большие объемы информации). Во времена второго поколения активно стали развиваться языки программирования высокого уровня. Первыми из них были ФОРТРАН, АЛГОЛ, КОБОЛ. Программирование как элемент грамотности стало широко распространяться, главным образом среди людей с высшим образованием.

Сергей Алексеевич Лебедев(20.10.1902 – 03.07.1974)

Р одился в Нижнем Новгороде в семье учителя и литератора Алексея Ивановича Лебедева и учительницы Анастасии Петровны. В 1921 году сдал экзамены за курс средней школы и поступил в Московское высшее техническое училище имени Баумана, которое окончил в апреле 1928 года по специальности «инженер-электрик».

одился в Нижнем Новгороде в семье учителя и литератора Алексея Ивановича Лебедева и учительницы Анастасии Петровны. В 1921 году сдал экзамены за курс средней школы и поступил в Московское высшее техническое училище имени Баумана, которое окончил в апреле 1928 года по специальности «инженер-электрик».

Во время войны разработал систему стабилизации танкового орудия при прицеливании, принятую на вооружение, аналоговую систему автоматического самонаведения на цель авиационной торпеды. В 1945 году создал первую в стране электронную аналоговую вычислительную машину для решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений, которые часто встречаются в задачах, связанных с энергетикой.

В мае 1946 года назначен директором Института энергетики АН УССР в Киеве. В 1947 году после разделения этого института становится директором Института электротехники.

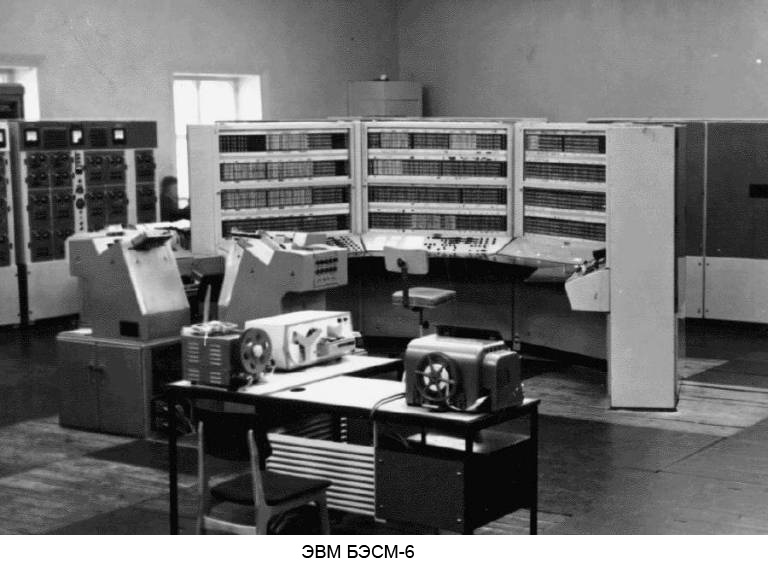

В 1947 году организовал в Институте электротехники лабораторию моделирования и вычислительной техники, в которой в1948—1950 годах под его руководством была разработана первая в СССР и континентальной Европе Малая электронно-счётная машина (МЭСМ). В 1950 году приглашён в Институт точной механики и вычислительной техники в Москве, где руководил созданием БЭСМ-1. После сдачи БЭСМ-1, с 1952 года являлся директором ИТМиВТ. Институт впоследствии получил его имя.

Под его руководством были созданы 15 типов ЭВМ, начиная с ламповых (БЭСМ-1, БЭСМ-2, М-20) и заканчивая современными суперкомпьютерами на интегральных схемах

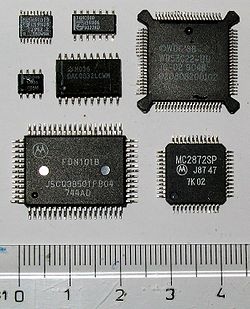

Третье поколение ЭВМ создавалось на новой элементной базе — интегральных схемах: на маленькой пластине из полупроводникового материала, площадью менее 1 см2 монтировались сложные электронные схемы. Их назвали интегральными схемами (ИС). Первые ИС содержали в себе десятки, затем — сотни элементов (транзисторов, сопротивлений и др.). Когда степень интеграции (количество элементов) приблизилась к тысяче, их стали называть большими интегральными схемами — БИС; затем появились сверхбольшие интегральные схемы — СБИС. ЭВМ третьего поколения начали производиться во второй половине 60-х годов, когда американская фирма IBM приступила к выпуску системы машин IBM-360. В Советском Союзе в 70-х годах начался выпуск машин серии ЕС ЭВМ (Единая Система ЭВМ). Переход к третьему поколению связан с существенными изменениями архитектуры ЭВМ. Появилась возможность выполнять одновременно несколько программ на одной машине. Такой режим работы называется мультипрограммным (многопрограммным) режимом. Скорость работы наиболее мощных моделей ЭВМ достигла нескольких миллионов операций в секунду. На машинах третьего поколения появился новый тип внешних запоминающих устройств — магнитные диски. Широко используются новые типы устройств ввода-вывода: дисплеи, графопостроители. В этот период существенно расширились области применения ЭВМ. Стали создаваться базы данных, первые системы искусственного интеллекта, системы автоматизированного проектирования (САПР) и управления (АСУ). В 70-е годы получила мощное развитие линия малых (мини) ЭВМ.

Очередное революционное событие в электронике произошло в 1971 году, когда американская фирма Intel объявила о создании микропроцессора. Микропроцессор — это сверхбольшая интегральная схема, способная выполнять функции основного блока компьютера — процессора. Первоначально микропроцессоры стали встраивать в различные технические устройства: станки, автомобили, самолеты. Соединив микропроцессор с устройствами ввода-вывода, внешней памяти, получили новый тип компьютера: микроЭВМ. МикроЭВМ относятся к машинам четвертого поколения. Существенным отличием микроЭВМ от своих предшественников являются их малые габариты (размеры бытового телевизора) и сравнительная дешевизна. Это первый тип компьютеров, который появился в розничной продаже.

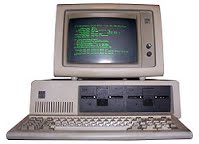

Самой популярной разновидностью ЭВМ сегодня являются персональные компьютеры (ПК). Первый ПК появился на свет в 1976 году в США. С 1980 года «законодателем мод» на рынке ПК становится американская фирма IBM. Ее конструкторам удалось создать такую архитектуру, которая стала фактически международным стандартом на профессиональные ПК. Машины этой серии получили название IBM PC (Personal Computer). Появление и распространение ПК по своему значению для общественного развития сопоставимо с появлением книгопечатания. Именно ПК сделали компьютерную грамотность массовым явлением. С развитием этого типа машин появилось понятие «информационные технологии», без которых уже становится невозможным обойтись в большинстве областей человеческой деятельности.

Другая линия в развитии ЭВМ четвертого поколения, это — суперкомпьютер. Машины этого класса имеют быстродействие сотни миллионов и миллиарды операций в секунду. Суперкомпьютер – это многопроцессорный вычислительный комплекс.

Не учитывая элементную базу вычислительных машин можно было бы сказать, что первый компьютер был разработан Аланом Тьюрингом «Колос» разработанный еще в 1943 г. Эта машина предназначалась для дешифровки немецких секретных сообщений времен второй мировой войны. Это была одна из первых попыток создания универсальной программируемой машины. Однако сегодняшнему определению компьютер она не соответствовала.

Компонентная база компьютеров первого поколения это электронные лампы. Они предназначались для решения научно-технических задач. Такими машинами обладали военные ведомства и государственные институты. Их стоимость была на столько велика, что даже крупные корпорации не могли приобрести их. Эти машины были огромных размеров и весили порядка 5 – 30 тонн, занимали площадь в несколько сотен квадратных метров. Так что зачастую для них нужны были отдельные помещения, а иногда и целые здания. Потребительская мощность таких машин измерялась сотнями киловатт энергии. К примеру машина ЭНИАК потребляла 150 кВт. Некоторые из них оперировали десятичными числами, такие как Марк-1, а не двоичными как существующие машины.

Вычислительная мощность составляла всего несколько тысяч операций в секунду. К примеру на такие операции как сложение, вычитание требовалось несколько секунд. На деления и умножение уходило до нескольких десятков секунд. А на вычисление логарифма или тригонометрической функции понадобилось больше минуты.

Элементной базой компьютеров этого поколения были: электромеханические реле, которые быстро ломались и создавали сильный шум как в производственном цехе, электронно-вакуумные лампы срок службы которых не превышал несколько месяцев. Их в машине было десятки тысяч. Таким образом каждый день, что-то ломалось.

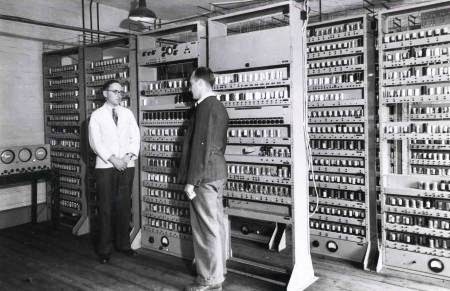

Морис Уилкс рядом с блоком оперативной памяти EDSAC

ЭВМ первого поколения были полностью программируемые машины. Что их и отличало от арифмометров и калькуляторов. Но программировать на таких компьютерах было довольно сложно. Т.к. языков высокого уровня не было и языков низкого уровня (ассемблер) тоже не было. Все инструкции компьютеру давались в машинном коде. Мало понятному не посвященному человеку. Чтобы работать на таком компьютере нужно было быть не только профессиональным программистом, но и опытным инженером- электронщиком. Программировалась машина путем изменения положения переключателей и тумблеров на ее лицевых панелях которые были почти на всем корпусе машины. Модификация программы была равносильна десяти минутной физкультурной зарядке.

Объем оперативной памяти составлял от 512 до 2048 байт. Память представляла из себя трубки заполненные ртутью, кристаллы распространялись по трубке и сохраняли информацию. Под конец первого поколения и на начало второго стали выпускать память на магнитных сердечниках.

В ЭВМ первого поколения реализовали фундаментальные принципы построения вычислительных машин. Один из больших недостатков этих компьютеров это не согласованность быстродействия арифметического - логического устройства, управляющего устройства и оперативной памяти из-за различной элементной базы.

|

|

| Память на ферритовых сердечниках применялась в первом поколении машин. |

Все быстродействие определялось самым медленным элементом это внутренняя память которая снижала общую эффективность. Во время первого поколения пытались убрать этот недостаток за счет асинхронной работы компонентов. Введения понятие буфера, когда передаваемые данные копировались в буфер, освобождая устройство для следующих операций. Уже тогда для работы устройства ввода-вывода использовалась собственная память.

Большим недостатком первого поколения в том, что изначально данные машины разрабатывались для выполнения арифметических задач. И решение на них каких-либо аналитических задач было весьма трудоемко.

Компьютеры первого поколения в России появились с опозданием. К ним можно отнести МЭСМ – Малая Электронная Счетная Машина разработанная в институте электротехники АН УССР под руководством С.А. Лебедева 1950 г. К первому поколению относятся и такие машины как БЭСМ, Урал, М-2, Стрела.

|

|

| Отечественный компьютер первого поколения БЭСМ-2. В нем было около 4 000 электронных ламп. Он был собрана на трех стойках одна из них была стойка магнитного оперативного запоминающего устройства и пульт управления. |

Второе поколение

Элементной базой второго поколения стали полупроводники. Транзисторы пришли на смену не надежным электронно-вакуумным лампам. Транзисторы значительно уменьшили компьютеры в размере и стоимости. И не удивительно. Один транзистор способен заменить несколько десятков электронных ламп. При этом тепловыделение значительно уменьшилось и потребление электроэнергии тоже, а скорость работы стала выше. Если сравнивать машины первого и второго поколения то на примере это выглядело так. Марк-1 это компьютер первого поколения занимавший огромный зал. Его высота 2,5 м и длина 17 м и при этом он стоил 500 тыс. долларов. PDP-8 – ЭВМ второго поколения. Размером с холодильник, и при этом он стоил всего 20 тыс. долларов.

Слово транзистор происходит от двух английских слов transfer – переносить, resistor – сопротивление. Полупроводниковый прибор который работает как переключатель. Современные транзисторы делаются на основе монокристального полупроводника.

П охожими свойствами, как у полупроводника есть и у электронной лампы. Когда нагрет катод, возникает эмиссия и ток течет в одном направлении. От катода к аноду который положительно заряжен. В обратном направлении напряжения нет. Отсюда и возникла идея вместо электронных ламп использовать полупроводники. Это значительно сэкономит электроэнергию, затраты на охлаждение и сделает компьютеры более надежными.

охожими свойствами, как у полупроводника есть и у электронной лампы. Когда нагрет катод, возникает эмиссия и ток течет в одном направлении. От катода к аноду который положительно заряжен. В обратном направлении напряжения нет. Отсюда и возникла идея вместо электронных ламп использовать полупроводники. Это значительно сэкономит электроэнергию, затраты на охлаждение и сделает компьютеры более надежными.

Диод – пример самого простого полупроводника. Его принцип заключается в свойствах между металлом и полупроводником. Они применяются в аппаратуре которая служит для преобразования электрических колебаний. Они выпрямляют ток и поэтому применяться в стабилизаторах. Во втором поколении машин диоды стали активно использоваться. На их базе строятся схемы дешифраторов и пассивно запоминающих устроиств.

Вместе с заменой ламп на транзисторы и усовершенствовалась элементная база хранения информации. Для хранения информации стали применять не только перфоленты и перфокарты, но и магнитную ленту. Что значительно ускорило ввод-вывод информации в машину. К началу 60-х годов стали применять накопители на магнитных дисках. Что еще значительнее ускорило обработку информации.

Предшествующие ламповые компьютеры нуждались в дополнительном оборудовании. В подвалах вычислительных центров находились средства электропитания кондиционирования воздуха. С приходом второго поколения ЭВМ, потребность в них отпала.

К тому же электронная – вакуумная лампа работает тогда и только тогда когда через нее проходит эмиссионный ток. Эмиссия возникает когда катод лампы нагрет до большой температуры. Машины прошлого поколения имели десятки тысяч таких ламп. На их питание нужна была не малая электрическая энергия. От 50-150 киловатт.

Память на магнитных сердечниках или ферритовая память

Применялась также память на магнитных сердечниках. Представляя из себя матрицу маленьких колец которые поляризовались в двух направлениях. Что соответствовало одному биту информации. Технология отлично подходила в качестве оперативной памяти ЭВМ. Платы собирались почти вручную и были очень дорогие. А их объем составлял около 32 Кб.

Память на магнитных сердечниках или ферритовая память как ее еще называли. Строилась на базе ферритов это полупроводник но обладает определенными магнитными свойствами. Производятся они из магнитного железняка с примесями магния и никеля. Достоинство их в том, что они могут быстро намагничиваться и сохранять свое намагниченное состояние. Ферриты обладают высоким сопротивлением и потери тока при их намагничивании минимальны. Из ферритов делаются сердечники. Напоминают обычные кольца. Эти кольца выстраивают рядами образуя матрицу. Так называемую плату памяти. На каждом сердечники есть две обмотки для записи бита данных и одна для считывания.

В машине UNIVAC и LARC впервые начали использоваться магнитные барабаны. IBM для своих ЭВМ IBM 1401, IBM 1410 применили магнитные диски.

Однако в чем отличие второго поколения от первого? В их элементной базе. Транзисторы заменили лампы. Как следствие возросла производительность. Уменьшилась потребление электроэнергии. Уменьшилось выделение тепла. Нет необходимости в мощном кондиционировании помещений.

Среди советских компьютеров второго поколения стал Минск-22. Он мог выполнять до пяти тысяч элементарных операций в секунду. Его оперативная память была построена на ферритовых сердечниках, объемом порядка шести – восьми тысяч чисел. В нем применялись магнитные диски, которые могли хранить несколько миллионов чисел. Д информации был через перфокарты и перфоленты. Для вывода даны к нему возможно было подключить алфавитное - цифровое печатающее устройство. Последующая модель Минск-32 могла выполнять уже 250 тысяч операций в секунду. Объем оперативной памяти составлял 65 536 байт.

PDP-8 компьютер второго поколения. Производство корпорации DEC.

С появлением компьютеров второго поколения расширилась сфера их применения. От правительственных и военных учреждении они стали появляться в частных организациях, институтах. Главным образом за счет снижения стоимости машин и развитию программного обеспечения. Начали создавать специальное системное программное обеспечение. Появились системы пакетной обработки информации. Предшественники операционных систем. Которые предназначались для управления вычислительным процессом. Был разработан формальный язык управления заданиями. Совокупность нескольких заданий, в виде колоды перфокарт. Получил название пакет заданий. Данный подход жив и до сих пор. В ДОС bat – файлы, в Windows cmd – файлы. Затем и операционные системы не заставили себя долго ждать. Именно для компьютеров второго поколения начали разрабатывать операционные системы. Это значительно ускорило управление ЭВМ.

Большое внимание уделяли усовершенствованию программированию машин. В 50-х стали появляться первые языки программирования: B0, Fact, MathMatic и другие. В след за ними появились языки высокого уровня Fortran, Algol. В дальнейшем стали разрабатывать библиотеки в которых хранились ранее созданные функции. Написанные один раз вызывались они повторно.

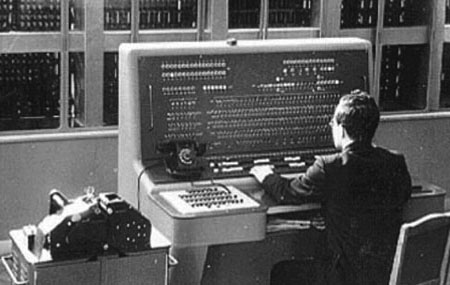

| Третье поколение ЭВМ Б Использование интегральных схем позволило получить ряд преимуществ: 1. Увеличилась надежность ЭВМ. Надежность интегральных схем – на порядок выше надежности аналогичных схем на дискретных компонентах.[2] Повышение надежности, в первую очередь, обусловлено уменьшением межсхемных соединений, являющихся одним из слабейших звеном в конструкции ЭВМ. Повышение надежности, в свою очередь, привело к значительному снижению стоимости эксплуатации ЭВМ. 2. За счет повышения плотности упаковки электронных схем, уменьшилось время передачи сигнала по проводникам и, как следствие, увеличилось быстродействие ЭВМ. 3. Производство интегральных схем хорошо поддается автоматизации, что при серийном производстве резко уменьшает себестоимость производства и способствует популяризации и расширению области применения ЭВМ. 4. Высокая плотность упаковки электронных схем уменьшила на несколько порядков габариты, массу и потребляемую мощность ЭВМ, что позволило использовать их в недоступных до этого областях науки и техники, таких как авиация и космическая техника. Несмотря на явные преимущества использования технологии интегральных схем, на практике их массовое применение в ЭВМ началось спустя 12 лет, после разработки концепции интегральной схемы, опубликованной в 1952 году Джеффри Даммером из британского министерства обороны [1]. Однако, Даммер только высказал идею о создании электронных элементов в виде единого блока при помощи полупроводниковых слоев из одного и того же материала, а как на практике в едином монолите разместить несколько элементов он не указал. В 1956 году Даммер пытался воплотить в реальность свои идеи, но разработанные устройства оказались неработоспособными. [3] На практике реализовать изложенные идеи удалось Джеку Килби из фирмы Texas Instruments и Роберту Нойсу из небольшой компании Fairchild Semiconductor. В Изложив свои идеи начальству, Джек получил задание создать опытный образец для доказательства состоятельности своих расчетов. Тогда была построена схема триггера из дискретных германиевых элементов. 28 августа 1958 года Джек Килби продемонстрировал макет Уиллису Эдкоку. [3] После одобрения начальства, Килби приступил к созданию настоящей монолитной интегральной микросхемы – генератора с фазовым сдвигом. 12 сентября 1958 года было готово три микросхемы, работающие на частоте 1.3 МГц. [4] П Килби создал свою микросхему и подал заявку на патент чуть раньше Нойса, однако, технология Нойса была более продуманной и удобной, и документы на заявку подготовлены тщательнее. В результате, патент на изобретение Нойс получил раньше – в апреле 1961 года, а Килби – только в июне 1964 года. [3] Последовавшие за тем многочисленные судебные разбирательства и война за право считаться изобретателем технологии закончились миром. В конечном итоге, Апелляционный Суд подтвердил претензии Нойса на первенство в технологии, но постановил считать Килби создателем первой работающей микросхемы. Серийный выпуск интегральных схем был налажен в 1961 году, тогда же была создана фирмой " Texas Instruments" по заказу ВВС США первая экспериментальная ЭВМ на интегральных схемах. Разработка велась 9 месяцев и была завершена в 1961г. ЭВМ имела всего 15 команд, была одноадресной, тактовая частота была 100 КГц, емкость запоминающего устройства – всего 30 чисел, для представления чисел использовалось 11 двоичных разрядов, потребляемая мощность составляла всего 16Вт, вес – 585гр, занимаемый объем – 100 кубических сантиметров. [1] Первые интегральные схемы были малой плотности, но со временем технология их производства отлаживалась, плотность возрастала. В ЭВМ третьего поколения использовались интегральные схемы малой и средней плотности, позволяющие в одном кристалле объединять сотни элементов. Такие микросхемы могли использоваться, как отдельные операционные схемы – регистры, дешифраторы, счетчики и т.д. Появление интегральных схем позволило усовершенствовать структурную схему ЭВМ второго поколения. Так сильно связанные устройства управления (УУ) и арифметико-логическое устройство (АЛУ) были объедены в единый блок, который стал называться процессором. Причем, в процессоре могло быть несколько арифметико-логических устройств, каждое из которых выполняло свою функцию, например, одно АЛУ было ориентированно на работу с целыми числами, другое – с числами с плавающей точкой, а третье – с адресами. Также могло быть несколько устройств управления, одно – центральное, и несколько – периферийных, используемых для управления отдельными блоками ЭВМ. Часто ЭВМ состояли из нескольких процессоров, что позволяло максимально полно использовать открывшиеся перспективы в параллельном решении задач. В ЭВМ третьего поколение уже четко выделяется иерархия памяти. ОЗУ делится на независимые блоки с собственными системами управления, работающие параллельно. Структура оперативной памяти делится на страницы и сегменты. [1] Развивается и внутренняя память процессора – создаются предпосылки к вводу кэширования памяти. В Накопитель был герметичным – это защищало рабочие поверхности дисков от пыли и грязи, что позволяло размещать головки очень близко к магнитной поверхности диска. Впервые, был применен принцип аэродинамической магнитной головки, которая буквально парила над вращающейся поверхностью жесткого диска под действием аэродинамической силы. Все это позволило значительно увеличить плотность записи (до 1.7 Мбит на квадратный дюйм) и увеличить емкость до 30 Мбайт (на несменном носителе). Также у накопителя имелся сменный носитель емкостью 30 Мбайт. [5] Наряду с совершенствованием логических устройств и памяти, полным ходом шла модернизация устройств ввода-вывода. Быстродействие новых ЭВМ требовало более быстрой и надежной системы ввода-вывода данных, чем устройства чтения перфокарт и телетайпы. На смену им пришли клавиатуры, панели графического ввода, дисплеи со световым карандашом, плазменные панели, растровые графические системы и другие устройства.[6] Большое разнообразие периферийных устройств, их сравнительно большое быстродействие, необходимость отделить операции ввода-вывода от вычислительного процесса привело к созданию специализированного контроллера мультиплексного канала (КМК), позволившего процессорам работать параллельно с вводом-выводом данных. Обобщенная структурная схема ЭВМ третьего поколения, иллюстрирующая вышесказанное, изображена на схеме ниже. На схеме: УВВ – устройство ввода-вывода; Использование интегральных технологий значительно снизило стоимость ЭВМ, что незамедлительно привело к повышению спроса. Многие организации приобрели ЭВМ и успешно их эксплуатировали. Немаловажным фактором становится стремление к стандартизации и выпуску целых серий ЭВМ программно совместимых снизу вверх. Возникает огромная потребность в прикладных программных продуктах, а так как рынок программного обеспечения еще не развит, и найти готовое, надежное и дешевое программное обеспечение практически невозможно, возникает гигантский рост популярности программирования и спроса на грамотных разработчиков программных продуктов. Каждое предприятие стремится организовать свой штат программистов, возникает специализированные коллективы, занимающиеся разработкой программного обеспечения и стремящиеся занять кусочек еще неосвоенной ниши на арене быстро растущей компьютерной технологии. Рынок программного обеспечения быстро развивается, создаются пакеты программ для решения типовых задач, проблемно-ориентированные программные языки и целые программные комплексы для управления работой ЭВМ, которые впоследствии получат название – операционные системы. Первые операционные системы начали появляться еще во времена ЭВМ второго поколения. Так в 1957 году компанией Bell Labs была разработана операционная система BESYS (Bell Operating System). А в 1962 году была разработана компанией General Electric операционная система GCOS (General Comprehensive Operating System), ориентированная для работы на Мейнфреймах. Но это все были только предпосылки к созданию, по-настоящему, популярных и востребованных операционных систем. К концу 1960-х годов уже был создан целый ряд операционных систем, реализующий множество необходимых функций по управлению ЭВМ. Всего эксплуатировалось более сотни различных ОС. [7] Среди наиболее развитых операционных систем были: OS/360, разработанная фирмой IBM в 1964 году для управления мейнфреймами; MULTICS - одна из первых операционных систем с разделением времени исполнения программ; UNIX, разработанная в 1969 году и, впоследствии, разросшаяся до целого семейства операционных систем, многие из которых являются одними из самых популярных на сегодняшний день. Использование операционных систем упростило работу с ЭВМ и способствовало популяризации электронной вычислительной техники. На фоне значительного роста интереса к электронной вычислительной техники в США, Европе, Японии и других странах, в СССР наблюдается спад прогресса в этой области науки. Так в 1969 году Советский Союз заключил соглашение о сотрудничестве в разработке Единой системы ЭВМ, за образец которой была взята одна из лучших на тот момент ЭВМ – IBM360. Ориентация СССР на зарубежные достижения в дальнейшем привела к значительному отставанию в области вычислительной техники. [1] Среди ЭВМ третьего поколения наиболее значимыми разработками были: IBM System - 360 - целое семейство ЭВМ, выпуск которого начался с 1964 года. Все модели семейства имели единую систему команд и отличались друг от друга объемом оперативной памяти и производительностью, и были универсальными, способными решать, как сложные логические задачи, так и быть полезными в экономических расчетах. Универсальность ЭВМ отражена и в ее названии. 360 означает 360 градусов, т.е. ее возможность работать в любом из направлений. Затраты на разработку System-360 составили около 5 млрд. долларов США, что вдвое превышало расходы США во время второй мировой войны на Манхэттенский проект, целью которого было создание атомной бомбы. Проект по созданию IBM 360 уступал по стоимости только программе «Аполлон» [8]. Архитектура IBM 360 оказалась чрезвычайно удачной и во многом определила направление развития вычислительной техники; PDP8 – мини-ЭВМ, разработанная 22 марта 1965 года фирмой Digital Equipment Corporation (DEC). Термин «мини» – относительный. Эта ЭВМ была размером примерно с холодильник, но, по сравнению с другими представителями электронных вычислительных машин, размер её был действительно миниатюрным. Этот проект был коммерчески очень выгодным. Всего было продано около 50 000 экземпляров этой машины. Система PDP-8 имела массу аналогичных решений – клонов по всему миру. Так в СССР было разработано несколько аналогов этой ЭВМ: Электроника-100, Саратов-2 и др.; [9] Наири 3 – одна из первых самостоятельно разработанных в СССР ЭВМ третьего поколения. Эта разработка увидела свет в 1970 году в Ереванском научно-исследовательском институте математических машин. В ней использовался упрощенный машинный язык, призванный облегчить программирование. Также была возможность вводить некоторые задачи на математическом языке; ЕС ЭВМ - единая система электронных вычислительных машин, за основу которой была взята удачная и хорошо себя зарекомендовавшая архитектура IBM System-360. Первые машины этой серии были созданы в СССР в 1971 году. Производительность первых образцов была от 2 750 операций в секунду (ЕС-1010) до 350 000 операций в секунду (ЕС-1040). Впоследствии, производительность удалось поднять до нескольких десятков миллионов операций в секунду, но, практически, все эти разработки были остановлены в 1990-х годах после распада СССР; ILLIAC 4 – одна из самых производительных вычислительных машин третьего поколения. ILLIAC 4 была создана в 1972 году в Иллинойском университете и обладала конвейерной архитектурой, состоящей из 64 процессоров. ЭВМ предназначалась для решения системы уравнений в частных производных и обладала быстродействием, порядка 200 млн. операций в секунду. Этот список можно продолжать и дальше, но и так ясно, что ЭВМ уже прочно и на долго вошли в нашу жизнь, и их дальнейшее развитие и совершенствование уже не остановить. С развитием технологии производства интегральных схем плотность компоновки элементов постепенно увеличивалась. Стали появляться сверх большие интегральные схемы, и ЭВМ третьего поколения, строящиеся на интегральных схемах малой и средней плотности, постепенно стали вытесняться ЭВМ четвертого поколения на больших и сверх больших интегральных схемах. Интегральные схемы стали элементной базой компьютеров третьего поколения. Интегральная схем это схема изготовленная на полупроводниковом кристалле и помещенная в корпус. Иногда интегральную схему называют – микросхемой или чипом. Chip в переводе с английского – щепка. Это название он получил из-за своих крошечных размеров. Первые микросхемы появились в 1958 году. Два инженера почти одновременно изобрели их не зная друг о друге. Это Джек Килби и Роберт Нойс. Первая советская ИС была создана с опозданием на три года. Но широкое применение интегральных схем началось лишь в начале 70-х годов. Эти чипы навсегда изменили образ вычислительных машин. В компьютерах третьего поколения, одна интегральная схема могла заменить до тысячи транзисторов и других базовых элементов. А каждый такой элемент мог заменять до нескольких десятков электронных ламп. Это давало огромную миниатюризацию и снижение себестоимости производства ЭВМ. ЭВМ ЕС-1010

АСВТ М-6000

Более мощным становиться программное обеспечение ЭВМ. Появляются первые текстовые редакторы. Но широкое распространение они так и не получают. Слишком дорого использовать Мини-ЭВМ вместо печатной машинки. Появляются системы управления базами данных. Они начинают повсеместно использоваться коммерческими организациями. Некоторые приобретают компьютеры только ради создания и управления своими базами данных. Компьютеры третьего поколения перестали быть роскошью для предприятий.

|

|

|

|

ЭВМ четвертого поколения

Четвертое поколение ЭВМ исчисляется с 1970 года по настоящее время.

Конструктивно-технологической основой вычислительной техники четвертого поколения становятся большие (БИС) и сверхбольшие (СБИС) интегральные схемы, созданные в 70-80-х годах. С помощью БИС на одном кристалле можно создать устройства, содержащие тысячи и десятки тысяч транзисторов. Компактность узлов при использовании БИС позволяет строить ЭВМ с большим числом вычислительных устройств - процессоров (так называемые многопроцессорные вычислительные системы). При этом, БИС - технология частично использовалась уже и в проектах предыдущего поколения (IBM/360, ЕС ЭВМ ряд-2 и др.).

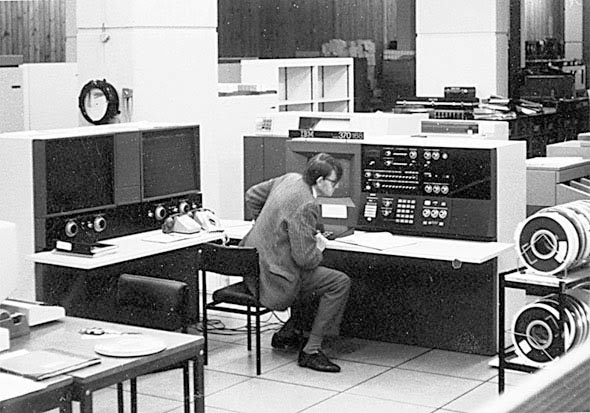

Наиболее важный в концептуальном плане критерий, по которому ЭВМ четвертого поколения можно отделить от ЭВМ третьего поколения, состоит в том, что первые проектировались уже в расчете на эффективное использование современных языков программирования и упрощения процесса программирования для проблемного программиста. В аппаратном отношении для них характерно широкое использование ИС- технологии и быстродействующих запоминающих устройств. Наиболее известной серией ЭВМ четвертого поколения можно считать IBM/370, которая в отличие от не менее известной серии IBM/360 третьего поколения, располагает более развитой системой команд и более широким использованием микропрограммирования. В старших моделях 370-й серии был реализован аппарат виртуальной памяти, позволяющий создавать для пользователя видимость неограниченных ресурсов оперативной памяти.

ЭВМ "IBM-370-168" (США, 1972 г.)

Парк всех машин четвертого поколения можно условно разделить на пять основных классов:

микро-ЭВМ,

персональные компьютеры (ПК),

мини-ЭВМ, специальные ЭВМ,

ЭВМ общего назначения,

супер-ЭВМ.

В отличие от вычислительной техники первых трех поколений ЭВМ четвертого поколения правильнее было бы характеризовать тремя основными показателями:

элементной базой (СБИС),

персональным характером использования (ПК),

нетрадиционной архитектурой (супер-ЭВМ).

Сверхбольшая интегральная схема (СБИС)

Элементная база на основе СБИС позволила достичь больших успехов в деле миниатюризации, повышения надежности и производительности, позволив создавать микро- и мини-ЭВМ, превосходящие по возможностям средние и большие ЭВМ предыдущего поколения при значительно меньшей стоимости. Существенные изменения претерпела и архитектура вычислительной техники, рост сложности которой удалось добиться также благодаря элементной базе. Технология производства процессоров на базе БИС и СБИС позволила избавиться от контроля производства средств ВТ со стороны государства и крупных фирм-разработчиков, дав возможность любому, обладающему определенными знаниями и навыками, человеку довольно легко создавать в домашних условиях, что существенно приблизило ее к массовому пользователю и ускорило темпы компьютерной революции и массовой информатизации общества.

Феномен персонального компьютера (ПК) восходит к созданию в 1965 г. первой мини-ЭВМ PDP-8, которая появилась в результате универсализации специализированного микропроцессора для управления ядерным реактором. Машина быстро завоевала популярность и стала первым массовым компьютером этого класса; в начале 70-х годов число машин превысило 100 тыс. шт. Дальнейшим важным шагом был переход от мини- к микро- ЭВМ; этот новый структурный уровень вычислительной техники начал формироваться на рубеже 70-х годов, когда появление БИС дало возможность создать универсальный процессор на одном кристалле. Первый микропроцессор Intel-4004 был создан в 1971 г. и содержал 2250 элементов, а первый универсальный микропроцессор Intel-8080, явившийся стандартом микрокомпьютерной технологии и созданный в 1974 г., содержал уже 4500 элементов и послужил основой для создания первых ПК. В 1979 г. выпускается один из самых мощных и универсальных 16-битный микропроцессор Motorolla-68000 c 70.000 элементами, а в 1981 г. - первый 32-битный микропроцессор Hewlett Packard с 450 тыс. элементами. Выпускались и другие микропроцессоры, но отмеченные были лидерами своего времени; на сегодня ВТ располагает большим набором превосходных универсальных микропроцессоров.

Первый персональный компьютер "Альтаир-8800" (США, 1974 г.)

Первым ПК можно считать Altair-8800, созданный на базе микропроцессора Intel-8080 в 1974 г. Э. Робертсом. Компьютер рассылался по почте, стоил всего 397 $ и имел возможности для расширения периферийными устройствами. Для Altair-8800 П. Аллен и У. Гейтс создали транслятор с популярного языка Basic, существенно увеличив интеллектуальность первого ПК (впоследствии они основали теперь знаменитую компанию MicroSoft Inc). Доработка ПК цветным монитором привела к созданию конкурирующей модели ПК Z-2. Через год после появления первого Altair-8800 в производство ПК включилось более 20 различных компаний и фирм. Начала формироваться ПК-индустрия (собственно производство ПК, их сбыт, периодические и непериодические издания, выставки, конференции и т.д.). А уже в 1977 г. были запущены в серийное производство три модели ПК Apple-2 (фирма Apple Computers), TRS-80 (фирма Tandy Radio Shark) и PET (фирма Commodore), из которых в конкурентной борьбе сначала отстающая фирма Apple становится вскоре лидером производства ПК (ее модель Apple-2 имела огромный успех). К 1980 г. корпорация Apple выходит на Уолл-стрит с самым большим акционерным капиталом и годовым доходом в 117 млн. $. Такой успех позволил сформироваться мнению, что именно модель Apple-2 является первым ПК.

ПК "Apple II" (США, 1977 г.)

Но уже в 1981 г. фирма IBM, во избежание потери массового рынка, начинает выпуск своих ныне широко известных серий ПК IBM PC/XT/AT и PS/2,открывших новую эпоху персональной ВТ. Выход на арену ПК-индустрии гиганта IBM ставит производство ПК на промышленную основу, что позволяет решить целый ряд важных для пользователя вопросов (стандартизация, унификация, развитое программное обеспечение и др.), которым фирма уделяла большое внимание уже в рамках производства серий IBM/360 и IBM/370.

Персональный компьютер

"IBM PC" (США, 1981 г.)

Супер-ЭВМ характеризуются как высокой производительностью ( 2х107 оп/с.), так и нетрадиционной архитектурой. Развитие супер-ЭВМ обусловлено необходимостью решения сложных задач, требующих большого времени и не поддающихся обработке вычислительными средствами других классов. К таким задачам относятся многие задачи математической физики, космологии и астрономии, моделирования сложных систем и др. Наряду с этим вполне естественным желанием является получить ЭВМ с максимальным быстродействием - именно ускорение счета лежало в основе создания вычислительной техники вообще.

Супер-ЭВМ "Скиф-4"

(Россия, 2009 г.)

Новым этапом для развития ЭВМ послужили большие интегральные схемы (БИС). Элементная база компьютеров четвертого поколения это БИС. Стремительное развитие электроники, позволило разместить на одном кристалле тысячи полупроводников. Такая миниатюризация привела к появлению недорогих компьютеров. Небольшие ЭВМ могли разместиться на одном письменном столе. Именно в эти годы зародился термин «Персональный компьютер». Исчезают огромные дорогостоящие монстры. За одним таким компьютером, через терминалы, работало сразу несколько десятков пользователей. Теперь. Один человек – один компьютер. Машина стала, действительно персональной.

Характеристики ЭВМ четвертого поколения

Мультипроцессорность

Языки высокого уровня

Компьютерные сети

Параллельная и последовательная обработка данных

Первым мини-компьютером считают PDP-8 корпорации DEC. Эта машина создавалась для управления ядерным реактором. Но она стала популярна на частных производственных предприятий и в высших учебных заведениях. Ее массовый выпуск начался 1965 году и к началу 70-х количество этих ЭВМ превысило 100 000 штук. Важный переход от мини-компьютеров к микро-компьютерам, это создание микропроцессора. Благодаря БИС стало возможным разместить все основные элементы центрального процессора на одном кристалле. Первым микропроцессором стал Intel-4004 созданный 1971 г. Он содержал в себе более двух тысяч полупроводников, которые разместились на одной подложке. В одной интегральной схеме разместились арифметическое - логическое устройство и управляющее устройство.

Одним из первых персональных компьютеров четвертого поколения считается Altair-8800. Созданный на базе микропроцессора Intel-8080. Его появление стимулировало рост периферийных устройств, компиляторов высокого уровня.

Интегральные схемы можно классифицировать по количеству элементов размещенных на одном кристалле:

ПИС – (Простые интегральные схемы) до 10 элементов

МИС – (Малые интегральные схемы) до 100 элементов

СИС – (Средние интегральные схемы) до 1 000 элементов

БИС – (Большие интегральные схемы) до 10 000 элементов

СБИС – (Сверхбольшие интегральные схемы) до 1 000 000 элементов

УБИС – (Ультрабольшие интегральные схемы) до 1 000 000 000 элементов

ГБИС – (Гигабольшие интегральные схемы) свыше 1 000 000 000 элементов

Большая интегральная схема – усовершенствованный потомок простой интегральной схемы. Которая являлась одним из основных элементов предыдущего поколения. Большой, ее называют, не потому что интегральная схема большая, а потому что в ней высокая степень интеграции.

Процесс изготовления БИС выглядит следующим образом. Над кристаллом наносится светочувствительный слой фоторезист. Который в дальнейшем засвечивается над шаблоном. После этого негатив проявляют. Удаляют те области которые засвечены. В образовавшиеся пробелы фоторезиста вводят примеси. После отжига кристалла проводят аналогичные операции используя при этом разные фотошаблоны. Каждый шаблон отвечает за образование определенной группы элементов интегральной схемы. В заключительной стадии изготовления БИС применяются фотошаблоны, которые формируют алюминиевые дорожки для соединения цепей сложной конфигурации. БИС стали одними из первых продуктов электроники которые выпускаются только серийно.

В дальнейшем стали выпускаться программно-управляемые БИС. Функции такой схемы меняются в зависимости от программы, которая тоже напыляется на отдельном кристалле. Данная БИС состоит из операционной части и программы. Ввод программы в БИС, настраивает ее на определенный класс задач. Одна и та же интегральная схема может работать и как арифметическое устройство и как управляющее устройство.

Применение БИС дало резкое улучшение основных показателей скорости работы и надежности. Такая высокая степень интеграции, привела к уменьшению числа монтажных операций, уменьшила количество внешних соединений, которые изначально не надежные. Это очень способствовало уменьшению размеров, стоимости и повышению надежности.

Однако появление БИС привело и к появлению проблем. Одна из главных это проблема теплоотвода. Чем выше степень интеграции схемы тем выше тепловыделение. Требуется постоянное охлаждение, без которого интегральная схема перегреться и сгорит. Существует также проблемы: межсоединений элементов, контроля параметров. Большие интегральные схемы уже начали применять в третьем поколении. Пример System/360.

Проводя исследования удалось создать модели интегральных схем. Которые работают со скоростью в несколько миллиардов операций в секунду. При создании опытных образцов выяснилось, что невозможно пустить их в серийное производство. Оказывается при современном развитии техники достижение таких скоростей невозможно вообще. И проблема не в инженерных решениях. А в необходимости достижения абсолютно чистых химических материалах, однородности кристалла, стабильных температурных режимах. Взаимодействие электрических полей внутри кристалла.

Кроме изменения технической базы четвертого поколения ЭВМ, изменилось и направление создания этих машин. Они проектировались с расчетом на применение языков программирования высокого уровня, многие на аппаратном уровне были спроектированы под определенные операционные системы.

Один из самых популярных компьютеров четвертого поколения это IBM System/370. Который в отличи от своего предшественника третьего поколения System/360, имел более мощную систему микрокоманд и большие возможности низкоуровневого программирования. В машинах серии System/370 программно была реализована виртуальная память. Когда часть дискового пространства отводилась для использования хранения временных данных. Тем самым эмулировалась оперативная память. У конечного пользователя создавалась впечатление, что ресурсов у машины больше чем есть на самом деле.

Технические характеристики ЭВМ четвертого поколения

Применение модульности для создания программного обеспечения

Средняя задержка сигнала 0.7 нс/вентиль

Впервые модули операционной системы начали реализовывать на аппаратном уровне

Базовым элементом оперативной памяти стал полупроводник. Чтение запись 100-150 нс.

К четвертому поколению советских ЭВМ можно отнести: ЕС-1015, ЕС-1025, ЕС-1035, ЕС-1045, ЕС-1055, ЕС-1065. Персональные компьютеры, которые стали популярны в быту: Электроника-85, Искра-226, ЕС-1840, ЕС-1841, ЕС-1842. К этому поколению относиться и многопроцессорный компьютер «Эльбрус». Применяемый на производстве и машиносчетных станциях. Позже его сменил «Эльбрус-2». Вычислительная мощность этой машины, для четвертого поколения, была очень велика. Он имел порядка 64 мегабайт оперативной памяти, мог выполнять до 5 миллионов операций, с плавающей точкой, в секунду. Пропускная способность шины до 120 Мб/с.

четвертому поколению советских ЭВМ можно отнести: ЕС-1015, ЕС-1025, ЕС-1035, ЕС-1045, ЕС-1055, ЕС-1065. Персональные компьютеры, которые стали популярны в быту: Электроника-85, Искра-226, ЕС-1840, ЕС-1841, ЕС-1842. К этому поколению относиться и многопроцессорный компьютер «Эльбрус». Применяемый на производстве и машиносчетных станциях. Позже его сменил «Эльбрус-2». Вычислительная мощность этой машины, для четвертого поколения, была очень велика. Он имел порядка 64 мегабайт оперативной памяти, мог выполнять до 5 миллионов операций, с плавающей точкой, в секунду. Пропускная способность шины до 120 Мб/с.

ЭВМ четвертого поколения являются машинами массового применения. Они способны заменить ЭВМ предыдущего поколения во всех сферах человеческой деятельности. В управлении технологическими процессами предприятий, торговле, инженерных расчетах, справочных центров, регулировании транспортного движения, билинговых системах.

| Пятое поколение ЭВМ это правительственная программа в Японии по развитию вычислительной техники и искусственного интеллекта. Если говорить о предыдущих поколениях то первое это ламповые компьютеры, второе – транзисторные, третье – интегральные схемы, четвертое – микропроцессоры. Но пятое поколение не имеет отношение к данной градации. Как предыдущее поколения. Пятое поколение компьютеров это название «плана действий» по развитию IT-индустрии. И не смотря на то, что пятое поколение базируется на микропроцессорах как и четвертое т.е. у них общая элементная база. А именно по этому критерию разделяют компьютеры на поколения. Тем не менее сегодняшние компьютеры относят к пятому поколению. |

урно развивающаяся авиация, космическая техника и другие области науки и техники требовали миниатюрных, надежных и быстрых вычислительных устройств. Поэтому дальнейшее развитие электронной вычислительной техники требовало разработки новой технологии, и такая технология не замедлила появиться. Новый прорыв в производительности, надежности и миниатюризации позволила сделать технология интегральных схем, ознаменовавшая собой переход на третье поколение ЭВМ, создаваемых с 1964 по 1974 г.г.[1]

урно развивающаяся авиация, космическая техника и другие области науки и техники требовали миниатюрных, надежных и быстрых вычислительных устройств. Поэтому дальнейшее развитие электронной вычислительной техники требовало разработки новой технологии, и такая технология не замедлила появиться. Новый прорыв в производительности, надежности и миниатюризации позволила сделать технология интегральных схем, ознаменовавшая собой переход на третье поколение ЭВМ, создаваемых с 1964 по 1974 г.г.[1] мае 1958 года Джек Килби устроился на работу в Texas Instruments, где он стал заниматься разработкой транзисторов, конденсаторов и резисторов (до этого он работал в Centralab и занимался производством слуховых аппаратов на базе транзисторов). Однажды команда, в которой работал Джек Килби, получила задание проработать варианты создания альтернативных микромодулей. Предлагались различные варианты, и Килби, обдумывая задачу, пришел к выводу, что компании выгоднее всего производить только полупроводниковые элементы, и что резисторы и конденсаторы можно сделать из того же материала, что и активные элементы, и разместить их в едином монолитном блоке из того же материала. Обдумывая эту идею, Джек прикинул топологию схемы мультивибратора. Так 24 июля 1958г. родилась идея практической реализации интегральной схемы. [3]

мае 1958 года Джек Килби устроился на работу в Texas Instruments, где он стал заниматься разработкой транзисторов, конденсаторов и резисторов (до этого он работал в Centralab и занимался производством слуховых аппаратов на базе транзисторов). Однажды команда, в которой работал Джек Килби, получила задание проработать варианты создания альтернативных микромодулей. Предлагались различные варианты, и Килби, обдумывая задачу, пришел к выводу, что компании выгоднее всего производить только полупроводниковые элементы, и что резисторы и конденсаторы можно сделать из того же материала, что и активные элементы, и разместить их в едином монолитном блоке из того же материала. Обдумывая эту идею, Джек прикинул топологию схемы мультивибратора. Так 24 июля 1958г. родилась идея практической реализации интегральной схемы. [3] араллельно с Джеком Килби разработкой интегральной микросхемы занимался Роберт Нойс. Роберту крайне не нравилась технология производства дискретных элементов. Он говорил, что довольно бессмысленным выглядит трудоемкий процесс нарезаний пластины кремния на отдельные элементы, а затем соединение их в единую схему. Нойс предложил изолировать отдельные транзисторы в кристалле друг от друга обратно смещенными p-n-переходами, а поверхность покрывать изолирующим окислом. Контакт между отдельными элементами осуществлялся через вытравленные в изолирующем окисле по специальному шаблону участки на поверхности микросхемы. Эти участки соединялись между собой тонкими линиями из алюминия.

араллельно с Джеком Килби разработкой интегральной микросхемы занимался Роберт Нойс. Роберту крайне не нравилась технология производства дискретных элементов. Он говорил, что довольно бессмысленным выглядит трудоемкий процесс нарезаний пластины кремния на отдельные элементы, а затем соединение их в единую схему. Нойс предложил изолировать отдельные транзисторы в кристалле друг от друга обратно смещенными p-n-переходами, а поверхность покрывать изолирующим окислом. Контакт между отдельными элементами осуществлялся через вытравленные в изолирующем окисле по специальному шаблону участки на поверхности микросхемы. Эти участки соединялись между собой тонкими линиями из алюминия. нешние запоминающие устройства (ВЗУ) подключаются через специальный контроллер селекторного канала (КCК). Их емкость и скорость значительно возрастают. Так в июне 1973 года в качестве внешнего накопителя был выпущен жесткий диск IBM 3340. [5]

нешние запоминающие устройства (ВЗУ) подключаются через специальный контроллер селекторного канала (КCК). Их емкость и скорость значительно возрастают. Так в июне 1973 года в качестве внешнего накопителя был выпущен жесткий диск IBM 3340. [5]

деи Японских ученых были не удачными. Изначально был не верно выбран вектор развития компьютеров. Перспектива развития аппаратных средств была недооценена. Возможности в развитии искусственного интеллекта были переоценены. Даная область оказалась сложнее чем рассчитывали. Многие теоретические разработки в данной области так и не нашли своего практического применения. Искусственный интеллект так и не вышел за рамки академических задач. Многие методы так и остались забавой ученых.

деи Японских ученых были не удачными. Изначально был не верно выбран вектор развития компьютеров. Перспектива развития аппаратных средств была недооценена. Возможности в развитии искусственного интеллекта были переоценены. Даная область оказалась сложнее чем рассчитывали. Многие теоретические разработки в данной области так и не нашли своего практического применения. Искусственный интеллект так и не вышел за рамки академических задач. Многие методы так и остались забавой ученых.