СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Конспект организованной учебной деятельности в старшей группе «Спортивные ребята"

Просмотр содержимого документа

«Конспект организованной учебной деятельности в старшей группе «Спортивные ребята"»

Содержание

Введение 3

1 Теоретические основы реализации коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка 6

1.1 Общая характеристика коммуникативно-деятельностного подхода 6

1.2 Особенности применения коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах 13

1.3 Педагогические условия реализации коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах 20

2 Опытная работа по апробации педагогических условий коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах 34

2.1 Анализ практики применения коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах 34

2.2 Опытная работа по апробации педагогических условий реализации коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах 44

2.3 Результаты опытной работы по апробации педагогических условий реализации коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах 52

Заключение 59

Список использованной литературы 61

Приложения 66

Приложение А 66

Приложение Б 68

Приложение В 69

Приложение Г 70

Приложение Д 75

Приложение Е 78

Приложение Ж 79

Приложение З 80

Приложение И 81

Приложение К 83

Приложение Л 84

Приложение М 85

Одно из направлений в развитии курса русского языка в современной школе является усиление коммуникативно-деятельностного подхода в процессе обучения. Ведущие тенденции в обучении обусловлены формированием и развитием коммуникативной и иных компетенций, приобретаемых в процессе обучения русскому языку. Так, ФГОС определяет одну из главных целей обучения русскому языку – «развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании» [32]. Кроме этого, Стандарт актуализирует деятельностный компонент содержания образования, который способен повысить мотивацию учащихся к обучению, а также максимально реализовать их способности, потребности и интересы.

Традиционная система обучения через погружение учащихся в «систему» монологов учителей, родителей и других субъектов образовательного процесса ограничивает самостоятельность ребенка в обучении и не способствует развитию его как личности. Данная проблема может быть решена через активизацию деятельности учащихся. Коммуникативно-деятельностный подход способен в полной мере оказать развивающие влияние на личность многоаспектно: развитие коммуникативной компетенции личности, а также личностных и иных характеристик учащихся.

Особенно актуальна проблема развития коммуникативной компетенции в старшем школьном возрасте, так как данный период характеризуется активным вступлением в индивидуально-личное и стихийно-групповой общение. Русский язык как учебный предмет обладает мощным потенциалом подготовки учащихся к продуктивному речевому взаимодействию как одному из видов деятельности человека.

Построение коммуникативного диалога учителя и учащегося с целью решения познавательных учебных задач является обязательным условием развития коммуникативной компетенции учащегося как одной из целей современного школьного образования.

Цель исследования: изучение коммуникативно-деятельностного подхода и его применение в процессе обучения русскому языку в старших классах.

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в старших классах.

Предмет исследования: коммуникативно-деятельностный подход в процессе обучения русскому языку в старших классах.

Гипотеза: реализация коммуникативно-деятельностного подхода в процессе обучения русскому языку в старших классах будет успешной, если соблюдаются следующие педагогические условия:

Осуществляется целенаправленное включение учащихся старших классов в интерактивное взаимодействие в группах разного состава.

Разработана и реализуется программа факультативных учебных занятий, формирующая коммуникативную компетентность учащихся старших классов.

Осуществляется педагогическая поддержка в процессе реализации коммуникативно-деятельностного подхода.

Задачи исследования:

Выявить и изучить сущностные характеристики коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах.

Выявить и апробировать комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффективность реализации коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах.

Провести анализ и интерпретацию результатов опытной работы.

Теоретическая основа: концепция коммуникативно-деятельностного подхода (И.А. Зимняя, Е.И. Пассов и др.); теория периодизации психического развития (Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский и др.).

Методы исследования: изучение и анализ научной психолого-педагогической литературы по проблеме исследования; методы моделирования, сравнения, наблюдения, различные виды анализа, статистические методы обработки результатов исследования.

Практическая значимость состоит:

– в возможности применения полученных результатов в учебном процессе в преподавании русского языка для учащихся старших классов;

– разработке программы факультативных учебных занятий «Деловой русский язык» по формированию коммуникативной компетенции для учащихся старших классов;

–обосновании и разработке педагогических условий, обеспечивающих эффективность организации педагогической поддержки в формировании коммуникативной компетенции учащихся старших классов.

Новизна исследования заключается в уточнении, конкретизации известных данных в области формирования коммуникативной компетенции учащихся старших классов.

База исследования: ГУ «Средняя школа №23 имени М.Козыбаева отдела образования акимата города Костаная».

Структура работы: Дипломная работа состоит из двух глав, введения, заключения, списка использованной литературы.

Теоретические основы реализации коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка

Общая характеристика коммуникативно-деятельностного подхода

Приоритетным направлением современного школьного образования выступает развивающая функция личности учащихся, следовательно, при организации учебно-воспитательного процесса отдается предпочтение деятельностной, практико-ориентированной направленности обучения, основанной на применении полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. Коммуникативное обучение носит когнитивный характер: процесс коммуникации осуществляется с помощью речевой деятельности, все учебные задачи при обучении русскому языку решаются учащимися при помощи языка. Именно поэтому, коммуникативное обучение является деятельностным.

Ключевыми составляющими коммуникативно-деятельностного подхода являются понятия «коммуникация» и «деятельность». Коммуникация это «смысловой аспект общения и социального взаимодействия, она обслуживает совместную деятельность людей и предполагает не только обмен информацией, но и достижение некой общности – установление контактов, кооперацию (организацию и осуществление общей деятельности), а также процессы межличностного восприятия, включая понимание партнера» [6, с.352]. Деятельность или когнитивный аспект данного подхода есть поиск необходимых знаний в процессе самостоятельной поисковой деятельности.

Л.С. Выготский определяет коммуникативную деятельность как «взаимодействие двух (и более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата» [7, с.480]. Учебная деятельность также является процессом коммуникации, взаимодействия и сотрудничества. Сформированный уровень коммуникативной компетенции способен оказать огромную помощь учащимся в процессе обучения, как в школе, так и в других учебных заведениях (Е.В. Архипова, О.В. Колесова, Т.А. Ладыженская, О.В. Сосновская, Е.И. Пассов и др.).

Данный подход не является новым в современной педагогике, он тесно связан с теорией речевой деятельности А.А. Леонтьева [19, с.214]; изначально концепция «обучения через деятельность» разработана американским ученым Джоном Дьюи, в российской системе образования данный подход развивался С.Л. Рубинштейном, И.А. Зимней, Е.И. Пассовымидр. [12, с.17-21].

Е.И. Пассов, как один из основателей коммуникативного подхода в российской науке, считает, что коммуникация предполагает речевую направленность обучения. «Практическая речевая направленность является не только целью, но и средством, где и то, и другое диалектически взаимообусловлены» [30, с.223].

Таким образом, обучение при коммуникативно-деятельностном подходе это ознакомление с неизвестными для учащегося понятиями и выработка у него умения переводить знания в умения путем активного взаимодействия.

«Коммуникативно-деятельностный подход позволяет осмысливать, осваивать знания о языке, его структуре и функционировании, выходить на комплексное освоение средств, способов, форм общения с учетом цели, адресата, условий коммуникации» [15, с.90-94 ].

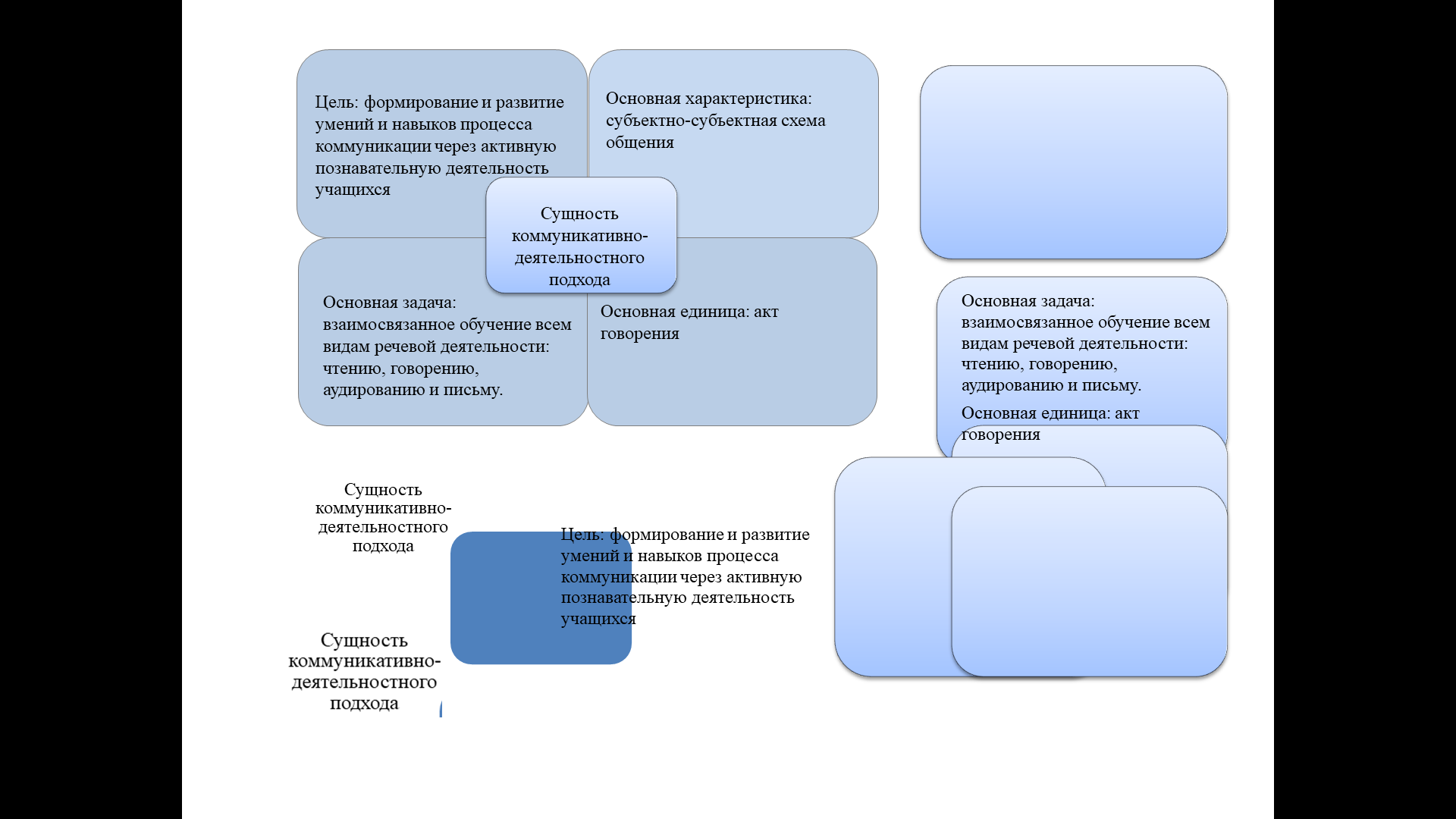

Сущность коммуникативно-деятельностного подхода представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Сущность коммуникативно-деятельностного подхода

Данную стратегию характеризует субъектно-субъектная схема общения, как указано выше, при этом и учащийся и педагог являются активными субъектами образовательного процесса: система работы ориентируется на практическую деятельность учащегося, на его опыт, интересы, мировоззрение, что способствует быстрому овладению учащимися навыками разговорной речи.

Коммуникативно-деятельностный подход имеет определенные особенности:

Коммуникативная направленность обучения.

Деятельностный подход к преподаванию.

Гуманизация процесса обучения.

Ориентация на индивидуальные особенности учащегося.

Автономность учащегося в процессе обучения.

Мотивация овладения языком и культурой.

Наличие условий для проявления креативности учащегося и его самореализации в языковой среде.

Использование учебных задач для эффективного обучения процессу коммуникации [3, с.22-29].

Кроме этого, коммуникативно-деятельностный подход имеет еще одно преимущество – это уверенность учащихся, приобретаемая в процессе обучения: полученные коммуникативные способности могут быть в дальнейшем развиты и усовершенствованы, языковые барьеры минимализируются, развиваются интеллектуальные способности, что позволяет говорить о развивающем аспекте изучаемого подхода.

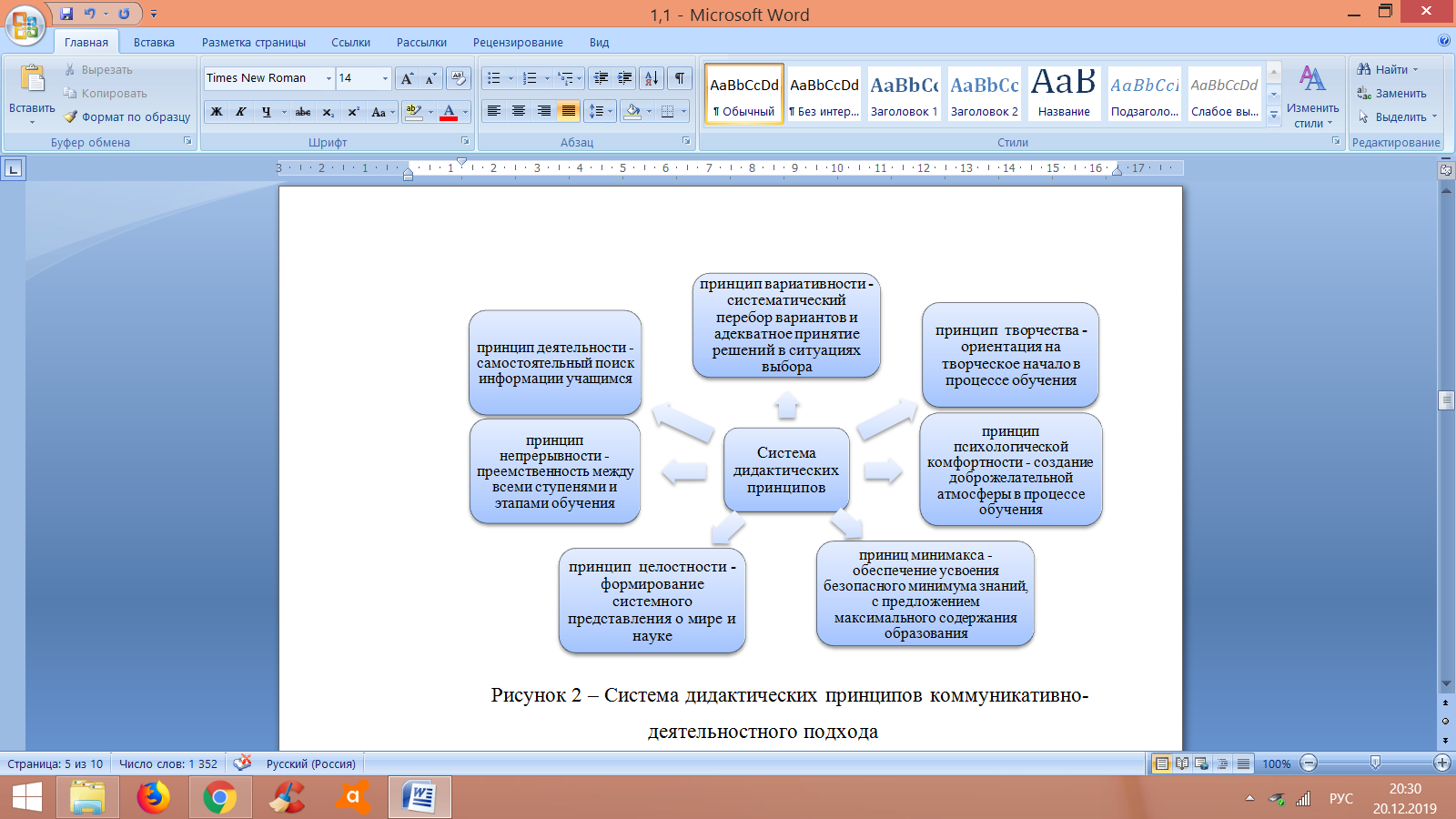

Коммуникативно-деятельностный подход основывается на системе определенных дидактических принципов. Приведем ее на рисунке 2 [34, с.50-55].

Рисунок 2 – Система дидактических принципов коммуникативно-деятельностногоподхода

Как и любая педагогическая стратегия, отвечающая определенным принципам образовательной концепции, коммуникативно-деятельностный подход имеет аспекты воздействия на образовательный процесс: обучающий, развивающий, воспитательный и социальный. Опишем аспекты более подробно в таблице 1.

Таблица 1 – Аспекты коммуникативно-деятельностного подхода

|

| Аспекты | Описание |

| 1. | Обучающий | способность излагать мысли в диалогической и монологической формах, совместное решение коммуникативных задач |

| 2. | Развивающий | способность предвидеть мнения других людей, самосознание и рефлексия, развитее личностных характеристик |

| 3. | Воспитательный | стремление к уважительному и доверительному отношению собеседника, готовность брать инициативу для выполнения коллективного задания |

| 4. | Социальный | способность принимать другие точки зрения, формулировать цели и роли участников, бесконфликтно отстаивать своё мнение |

Европейские страны активно применяют коммуникативно-деятельностный подход в обучении, смысл так называемого «британского» варианта реализации данного подхода заключается в ознакомлении учащихся с основными коммуникативными функциями языка, потенциальными коммуникативными ситуациями и языковыми средствами репрезентации этих функций и ситуаций. Цель обучения в данном контексте – обучение языку как средству общения. Именно поэтому ключевое понятие результата обучения в данной стратегии принадлежит коммуникативной компетенции – способности индивида решать актуальные для него ситуации общения в различных сферах жизнедеятельности [41, с.746]. Очень часто данное понятие соотносят с терминами «коммуникативная культура личности» и «культура общения, речи и речевого поведения». Именно коммуникативная компетенция определяет успешность и продуктивность процесса коммуникации, делает его более понятным. Языковая компетенция здесь помогает строить речевые высказывания, но не определяет структуру акта говорения, как основной единицы процесса коммуникации. Структура акта говорения зависит от мышления человека, его коммуникативных склонностей, личностных характеристик и других составляющих, обеспечивающих успех коммуникации [5, с.54-58].

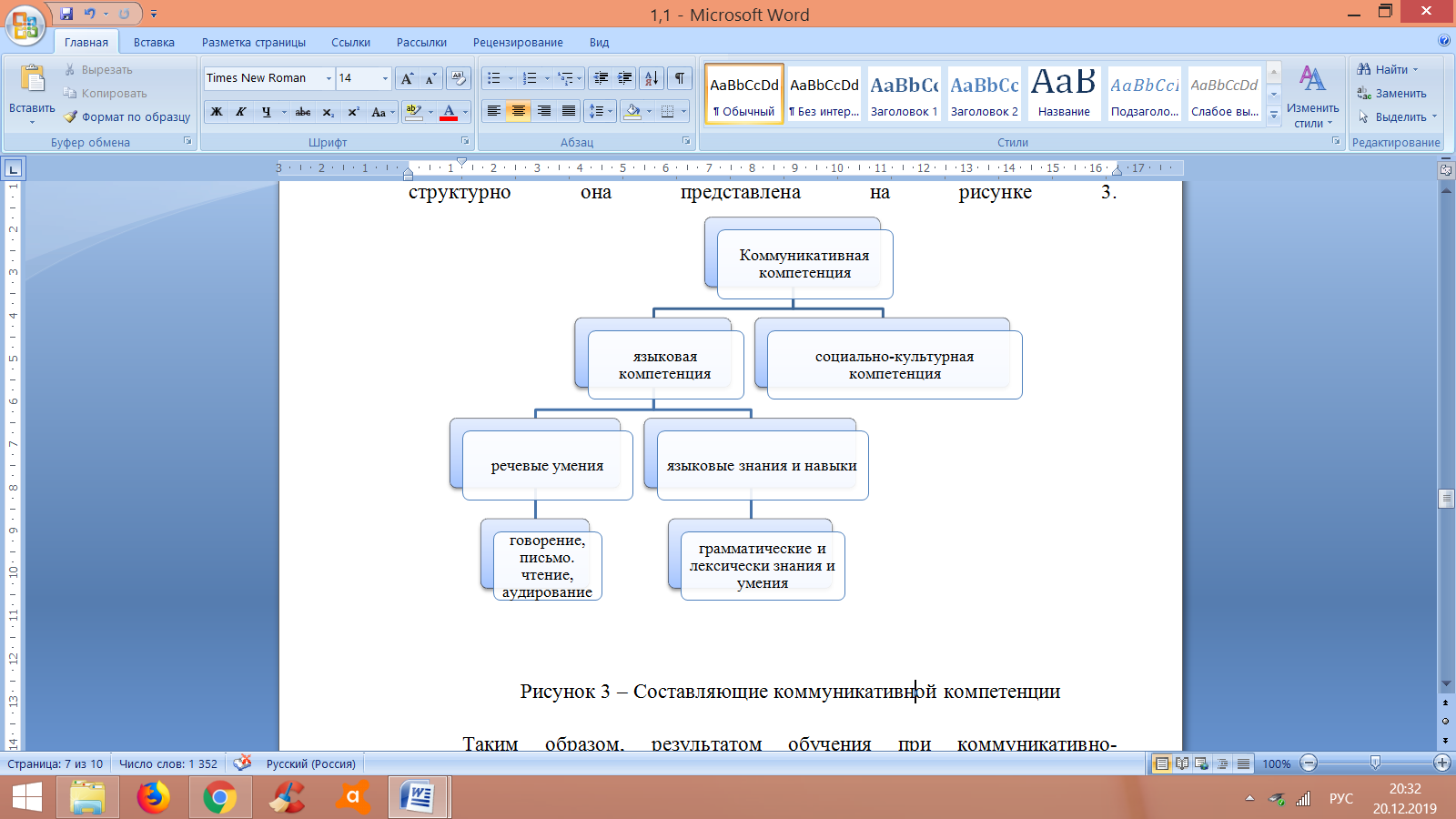

Коммуникативная компетенция является довольно широким понятием, структурно она представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Составляющие коммуникативной компетенции

Таким образом, результатом обучения при коммуникативно-деятельностном подходе становится широкая в своем смысле коммуникативная компетенция, обеспечивающая эффективность процесса коммуникации.

Согласно Н.И. Формановской [38, с.238], коммуникативная компетенция как результат обучения включает в себя следующие компоненты: когнитивный, мотивационный и личностно–деятельностный. Их содержательное наполнение представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Компоненты коммуникативной компетенции

| Компоненты КК | Описание |

| когнитивный компонент | знание стандартов коммуникативного поведения (способов прощания, приветствия, выражения благодарности и несогласия и т.д.); соблюдение норм современного языка; знание возрастных и индивидуально–психологических особенностей собеседника; учет функциональных стилей общения; знания в области межкультурного общения; особенностей монологической и диалогической форм общения и т.д. |

| мотивационный компонент | желание получать, передавать и создавать информацию, получать эмоциональную поддержку от партнера, интерес к личности партнера, потребность переживания радости от общения, стремление к идентификации, эмпатии и рефлексии в процессе общения и др. |

| личностно–деятельностный компонент | коммуникативные, информационные, аналитические, конструктивные, прогностические, организаторские, рефлексивные и перцептивные умения |

Данные компоненты могут лежать в основе разработки критериев для выявления уровня сформированности коммуникативной компетенции.

И.А Зимняя справедливо отмечает, что методическим содержанием данного подхода являются такие способы организации учебной деятельности, которые основываются на коллективных формах обучения с решением проблемных учебных задач [22, с.60-76]. Основная особенность здесь это создание условий для включения учащихся в значимую для них деятельность, осуществляемую в рамках конкретных жизненных ситуаций. Следовательно, в основе коммуникативно-деятельностного подхода располагается не реальность учебных ситуаций, а реальность деятельности в учебных ситуациях.

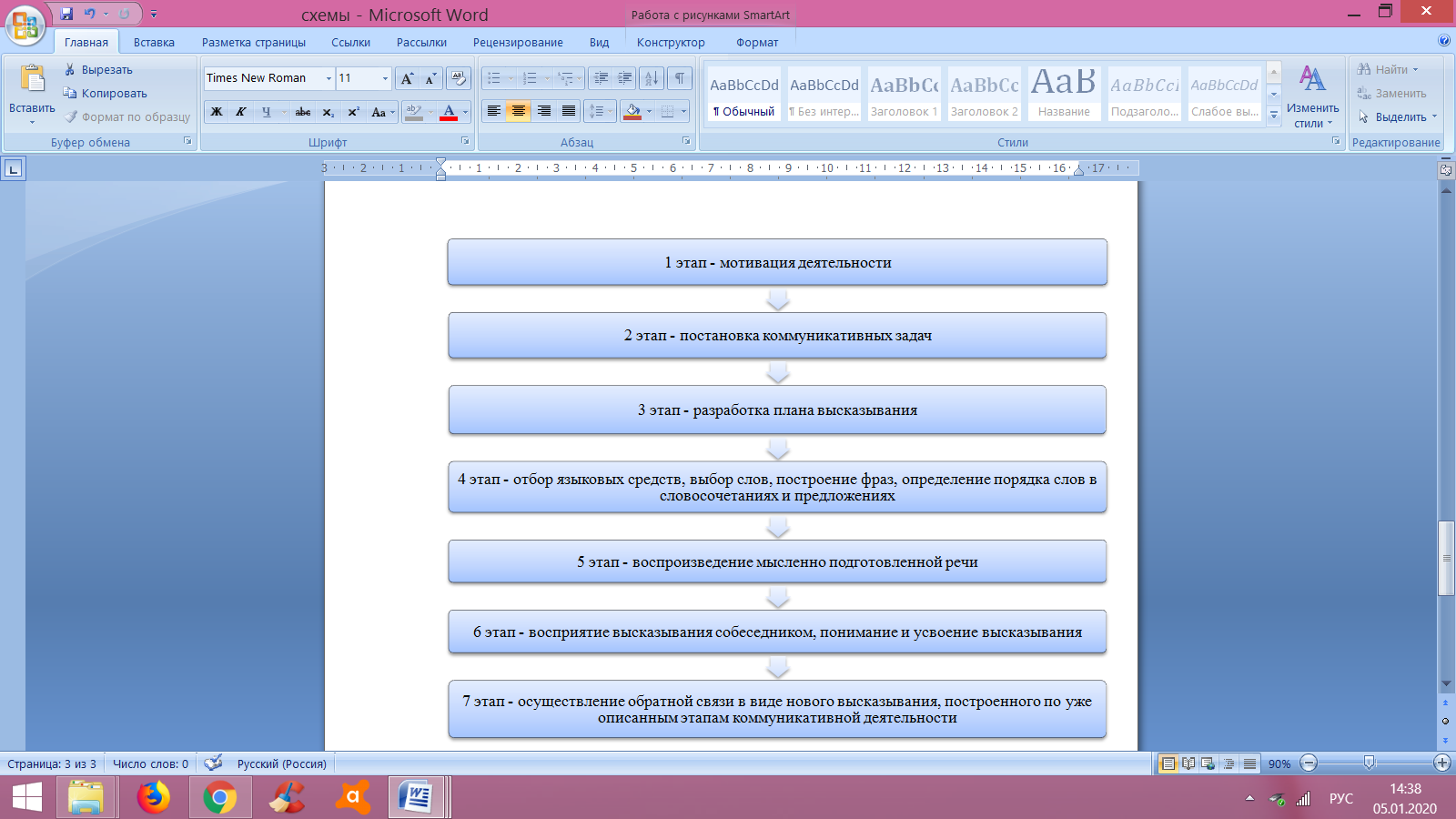

Сама же коммуникативная деятельность состоит из нескольких шагов, представим их на рисунке 4.

Рисунок 4 – Этапы коммуникативной деятельности

Согласно представленному рисунку, процесс коммуникативной деятельности – это многоаспектный процесс взаимодействия, требующий у говорящего наличия определенного набора качеств и умений.

Таким образом, коммуникативно-деятельностный подход отвечает принципам системности, индивидуальности, взаимосвязи теории с практикой, активности и доступности на основе заданий игрового, имитационного общения. При этом создается ситуация успеха, развиваются интеллектуальные способности учащихся, снятие языкового барьера, «безопасность» от критики и «преследования» за ошибки. Коммуникативно-деятельностный подход есть такая организация обучения, в которой в центре обучения находится учащиеся, учебно-воспитательный процесс организуется с учетом их индивидуальных, психологических и возрастных особенностей, а также с учетом их интересов. Данный подход способствует развитию инициативности, самостоятельности и способности к творческому поиску. Модель «ученик обучающийся» – основная характеристика данной концепции. Объект обучения при коммуникативно-деятельностном подходе – речевая деятельность, основная единица – акт говорения.

Итак, нами были изучены основные характеристики коммуникативно-деятельностного подхода, выявлены его признаки, особенности, аспекты, а также дидактические принципы, лежащие в основе данного подхода. Была рассмотрена коммуникативная компетентность как результат обучения при коммуникативно-деятельностном подходе, рассмотрена ее сущность, описаны ее компоненты, а также представлены этапы коммуникативной деятельности.

1.2 Особенности применения коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах

Современный социум требует наличия у общества развитых навыков в области устной и письменной речи, следовательно, основная цель обучения русскому языку в старших классах является формирование системы знаний о речи и языке, что обеспечивает овладение коммуникативной и иными компетенциями в результате обучения.

Коммуникативно-деятельностный подход создает особое пространство учебной деятельности, где учащиеся самостоятельно ориентируются и выбирают собственные способы усвоения учебного материала, осуществляют поисковую деятельность, активно участвуют в коллективных делах, процессе коммуникации со всеми субъектами учебно-воспитательного процесса. Данные умения особенно необходимы учащимся старших классов основной школы. Это определяется возрастными особенностями учащихся данной категории.

Возрастные особенности это «специфические свойства личности индивида, его психики, закономерно изменяющиеся в ходе смены возрастных стадий развития» [4, с.528]. Данная проблема изучается многими учеными: Т.А. Воробьёвой, И.Ю. Кулагиной, А.А. Реаном, И.П. Шаповаленко и др.

Итак, возрастные особенности старшего школьного возраста:

Старшие школьники стоят на пороге выбора дальнейшего жизненного пути, выбора профессии, выстраивают жизненные планы с четкими целями.

Поведение изменяется, становится целенаправленно-организованным, сознательным.

Формируется мировоззрение, устойчивая система ценностей, интерес к внутреннему миру, как чужих людей, так и своему.

Старшие школьники учатся анализировать свои и чужие действия, мысли.

Центр общения расширяется, смещается с родителей и членов семьи на сверстников.

Мышление изменяется в сторону творческой направленности, становится более креативным.

Формируется индивидуальный стиль деятельности [18, с.464], [39, с.349].

Учащиеся старших классов обладают рядом присущих их возрастному развитию учебных характеристик:

Повышение самоорганизации учебной деятельности (постановка учебной задачи, осуществление предметных активных преобразований, выполнение действий самооценки и самоконтроля).

Наличие учебно-познавательных мотивов, выражающиеся в устойчивой самостоятельной ориентации учащихся на результат и способы выполнения.

Установление связи между учебными интересами и будущей профессией.

Наличие четко выраженных индивидуальных различий учебной деятельности, которая проявляется в построении учащимися новой деятельности, в использовании новых, специально не сформированных способов деятельности.

Самостоятельный переход от одного вида деятельности к другому [1, с.66].

Кроме этого, И.А. Зимняя дополняет этот список еще одной характеристикой данного возраста: старшекласники способны к большой активности. Они готовы к сложной деятельности, включающей в себя и малоинтересную подготовительную работу, упорное преодоление препятствия [13, с.384].

Именно вышеуказанные характеристики диктуют о необходимости создания специальных условий для формирования коммуникативных умений, так как общение играет огромную роль для развития личности в указанный возрастной период. Здесь мы полностью согласны с А.В. Мудриком, который считает, что данный период «является наиболее успешным периодом для подготовки к взаимодействию: в этот период подростки наиболее восприимчивы к обучению и обладают обязательной потребностью к коммуникации. Именно в этом процессе учащимся предоставляется возможность для осознания и оценки своих личностных качеств и качеств других людей, а также критериев для их оценки, удовлетворения своего стремления к самосовершенствованию» [26, с.304].

Достаточно сформированный уровень коммуникативной компетенции у учащихся старших классов призван определить владение всеми видами речи (аудирование, письмо, говорение, чтение), строить речевое взаимодействие с окружающими, четко выражать свою точку зрения, соблюдать нормы устной и письменной речи – именно это возможно достичь в процессе обучения русскому языку.

Кроме осуществления качественного коммуникативного процесса и ведения грамотной речи, коммуникативная компетенция необходима старшеклассникам при итоговой аттестации и поступлении в высшие учебные заведения, так как учащиеся являются выпускниками школьных учреждений. Во время выпускных экзаменов по русскому языку учащимся старших классов необходимо проявить свои знания в освоении системой русского языка, владении нормами языка, а также умения применять языковые единицы в речевой практике. Именно этому способствует коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому языку.

Исследования в области педагогики и психологии (Э.Г. Нургалиева, Е.В. Руденко, Е.Г. Круглик, Н.А. Кобзева и др.) показывают, что учащиеся старших классов имеют низкий уровень сформированности коммуникативной компетенции, их поведение в большой степени носит индивидуалистический и «антикооперативный» характер, учащиеся склонны работать, не обращая внимания на партнера [27, с.219-221], [33, с.281-285], [17, с.646-649], [16, с.45-49].

Выделим характерные на наш взгляд трудности в процессе формирования коммуникативной компетенции учащихся старших классов:

Недостаточный уровень сформированности общей коммуникативной культуры общества вследствие глобальной компьютеризации.

Пассивность учащихся старших классов, изолированность от общества, отсутствие самостоятельности.

Сокращение факультативной и внеклассной работы в пользу предметного наполнения школьной программы.

Отсутствие либо недостаточный уровень прививаемых коммуникативных навыков внутри семьи.

Этот список является далеко не полным, встречаются и другие трудности на пути формирования коммуникативной компетенции учащихся старших классов. Уровень ее развития имеет огромное значение в учебно-воспитательном процессе, как в школе, так и вне ее; от ее зависит благополучие учащегося в классном коллективе (психологический аспект), а также успеваемость (педагогический аспект). Эти аспекты тесно взаимосвязаны между собой: психологический дискомфорт в классе оказывает негативное влияние на результаты обучения, учащиеся чувствуют невостребованность классным коллективом, снижается уровень качества образования и зачастую ответы ниже имеющихся знаний; в психологически же комфортной обстановке учащиеся чувствуют поддержку, свою востребованность, оказывают и ощущают эмпатию, все это способствует получению удовольствия от процесса обучения. Это подтверждается в трудах ученых в области изучения проблем учебно-коммуникативных трудностей (Г.В. Бурменской, И.В. Дубровиной, Р.В. Овчаровой, И.Н. Садовниковой и др.), в которых говорится, что несформированность коммуникативнойкомпетентности влечет за собой не только трудности в усвоении учебного материала, но и в личностном развитии личности [37].

Таким образом, достаточный уровень сформированности коммуникативной компетенции старших школьников способствует развитию умения взаимодействия с окружающими, что является лучшим ресурсом для успешной будущей взрослой жизни.

Коммуникативные умения и способности, по мнению ученых (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.) формируются через активную деятельность, задающую новую социальную позицию старшеклассника [42, с.384]. Следовательно, традиционные подходы в обучении, направленные на получение оторванных от реальности знаний, а также односторонняя коммуникация в учебно-воспитательном процессе уступает место практико-ориентированным технологиям, основанным на коммуникативном взаимодействии всех субъектов образовательного процесса. Именно поэтому, коммуникативно-деятельностный подход является актуальным в процессе обучения русскому языку для учащихся старших классов.

Одной из форм реализации коммуникативно-деятельностного подхода, а также способом преодоления учебно-коммуникативных трудностей является учебное сотрудничество (синонимы: кооперация, учебное взаимодействие, учебное партнерство, коммуникативная педагогика), в котором заинтересованы все субъекты образовательного процесса, как педагоги, так и учащиеся (Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолов, А.В. Мудрик, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и др.).

О.А. Миронова выделяет основные возможности учебного сотрудничества [24, с.304-306]:

продвижение каждого учащегося в процессе обучения с определенной скоростью, согласно его индивидуальным способностям;

развитие коммуникативной компетенции;

формирование потребности к учебной самостоятельности, а также умения активно перерабатывать информацию;

обеспечение высокой интенсивности обучения;

повышение уровня общего интеллектуального развития и культуры общения учащихся;

развитие способности к планированию и самоуправлению своей деятельностью и ее продуктами;

формирование навыков социального и делового общения;

развитие познавательных и творческих способностей учащегося;

повышение интереса к обучению через эмоциональное благополучие учащихся.

Как мы видим из вышеприведенного списка, возможности учебного сотрудничества тесно перекликаются с особенностями коммуникативно-деятельностного подхода.

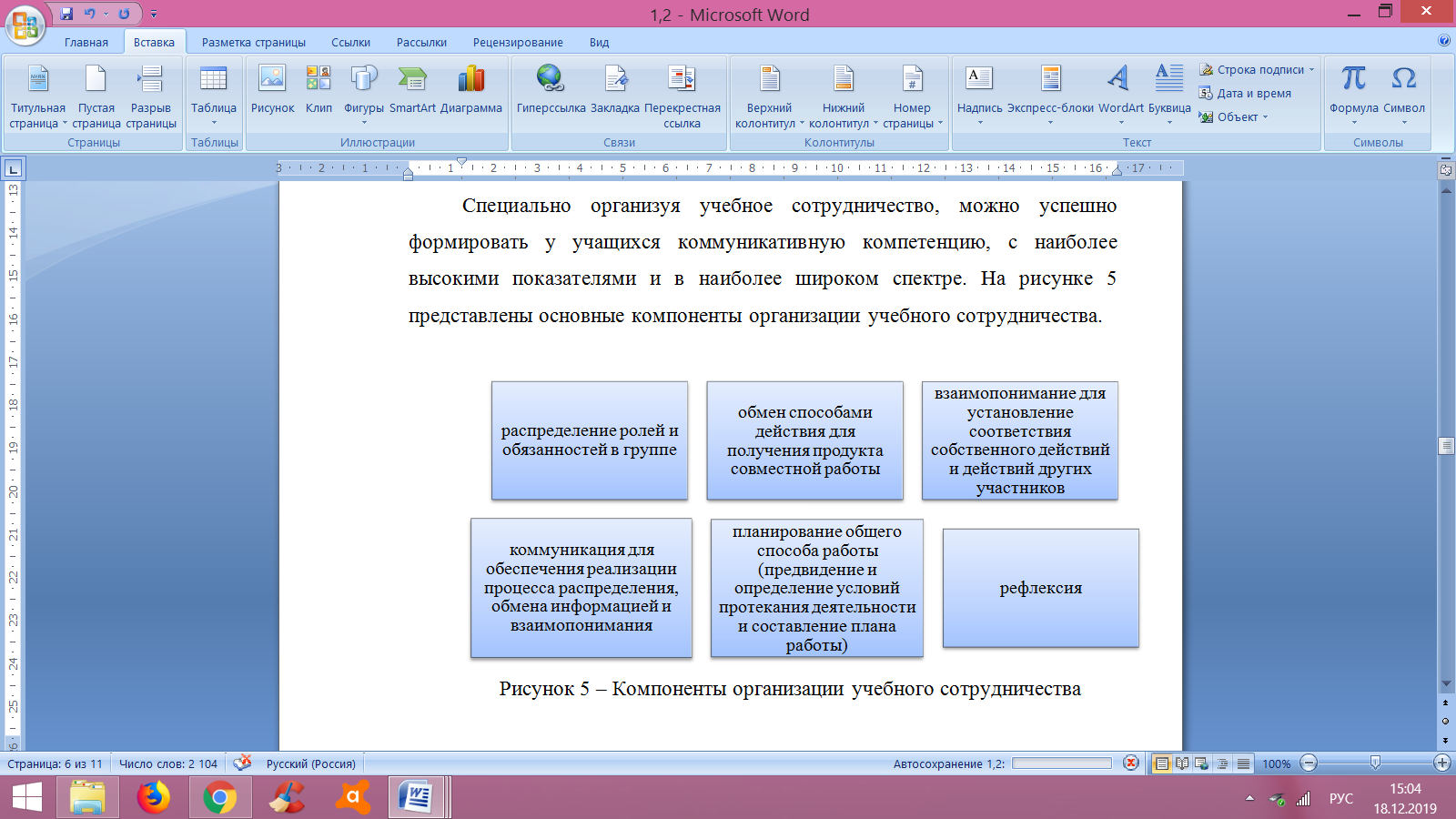

Специально организуя учебное сотрудничество, можно успешно формировать у учащихся коммуникативную компетенцию. На рисунке 5 представлены основные компоненты организации учебного сотрудничества на уроках русского языка.

Рисунок 5 – Компоненты организации учебного сотрудничества на уроках русского языка

Следовательно, смысл учебного сотрудничества заключается в организации группового обучения, так как именно совместная (коллективная или групповая) деятельность способна развить коммуникативную компетенцию. Проектирование программы развития коммуникативной компетенции учащихся старших классов на уроках русского языка должно включать в себя создание условий для формирования коммуникативных действий, совместной деятельности, а также личностной и познавательной рефлексии. Большой потенциал для их развития заложен не только в идеи учебного сотрудничества, но также и в иных формах работы: групповой и внеклассной деятельности (классный час, дискуссия, беседа, решение учебных задач, проект, ролевая игра и др.). При этом формы и методы работы при обучении учащихся старших классов русскому языку должны отвечать их возрастным и психологическим особенностям. К примеру, учебные ситуации могут быть проблемными, абстрактными. Проблематика учебного задания создает предпосылки для создания у учащихся собственного суждения и отношения к проблеме, они соглашаются либо опровергают мнение других, используя речевые клише. При этом важно, чтобы задания носили личностный характер, чтобы старшеклассники могли «пропустить ситуацию через себя», что повышает эффективность обучения русскому языку.

Итак, старший школьный возраст это завершающий этап первичной социализации, что ставит перед школьным образованием три важные взаимосвязанные задачи: подготовка к труду, к семейной и общественно–политической жизни. Все эти задачи социально направлены, следовательно, выполнение данных задач немыслимо без достижения учащимися определенного уровня коммуникативной компетенции, без которой невозможно осуществление процесса коммуникации в социуме.

Таким образом, мы рассмотрели особенности применения коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах: коммуникативно-деятельностный подход создает особое пространство учебной деятельности, где учащиеся старших классов самостоятельно ориентируются и выбирают собственные способы усвоения учебного материала, осуществляют поисковую деятельность, активно участвуют в коллективных делах, процессе коммуникации со всеми субъектами учебно-воспитательного процесса. Данные умения особенно необходимы учащимся старших классов основной школы. Также выявлены возрастные особенности и учебные характеристики учащихся старших классов. Также представлены трудности в процессе формирования коммуникативной компетенции, представлены особенности и возможности учебного сотрудничества как одного из способов их преодоления.

Педагогические условия реализации коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах

Русский язык, будучи средством общения, является важнейшим средством воспитания личности, ее культурного наследия, а также развития коммуникативной, языковой и иных компетенций. Первая в свою очередь является конечной целью обучения русскому языку в школе.

В методическом значении формирование и развитие коммуникативной компетенции – это специально организованная деятельность педагога и учащихся, которая направлена на овладение речью в процессе обучения русскому языку. Наиболее эффективным подходом для достижения данной цели на наш взгляд является коммуникативно-деятельностный подход.

Предыдущий раздел был посвящен особенностям применения коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах. Его реализация будет успешной, если соблюдаются следующие педагогические условия:

Осуществляется целенаправленное включение учащихся старших классов в интерактивное взаимодействие в группах разного состава.

Разработана и реализуется программа факультативных учебных занятий, формирующая коммуникативную компетентность учащихся старших классов.

Осуществляется педагогическая поддержка в процессе реализации коммуникативно-деятельностного подхода.

Рассмотрим содержание и способы реализации данных условий более подробно.

Итак, первое условие: реализация коммуникативно-деятельностного подхода в процессе обучения русскому языку в старших классах будет успешной, если осуществляется целенаправленное включение учащихся старших классов в интерактивное взаимодействие в группах разного состава.

Интерактивные методы обучения становятся все более популярными в современном образовательном процессе. Интерактивный (от английского «inter» – взаимный, «act» – действие) обозначает взаимодействие, нахождение в режиме беседы, диалога. Интерактивное обучение это «обучение, построенное на взаимодействии всех учащихся, включая педагога, при этом активность педагога уступает место активности учащихся» [35, с.167]. Интерактивное обучение это специальная форма организации познавательной деятельности в учебно-воспитательном процессе, где познание осуществляется в форме совместной деятельности учащихся.схематично это представлено на рисунке 6.

Рисунок 6 – Интерактивная форма обучения

Участники, взаимодействуя друг с другом, производят обмен информацией, решают проблемы, моделируют ситуации, учатся критическому мышлению, анализируют обстоятельства, а также свое и чужое поведение, действия. Учителю в данной форме организации обучения отводится роль помощника [2, с.34-35].

Сущность интерактивного обучения представлена на рисунке 7 [21, с.971-974].

Рисунок 7 – Сущность интерактивного обучения

Результаты обучения при интерактивном взаимодействии для разных групп участников образовательного процесса согласно Паниной Т.С. и Вавиловой Л.Н. представлены в таблице 3 [29, с.176].

Таблица 3– Результаты обучения при интерактивном взаимодействии

| № | Результаты | Описание |

|

| 2 | 3 |

| 1. | для каждого учащегося | опыт активного освоения учебного содержания во взаимодействии с учебным окружением; развитие личностной рефлексии; освоение нового опыта учебного взаимодействия, переживаний; |

| 2. | для учебной микрогруппы | развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе; формирование ценностно-ориентационного единства группы; принятие нравственных норм и правил совместной деятельности; развитие способности разрешать конфликты, способности к компромиссам |

| Продолжение таблицы 3. | ||

|

| ||

| 1 |

| 3 |

| 3. | для системы «преподаватель – группа» | нестандартное отношение к организации образовательного процесса; многомерное освоение учебного материала; формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не только в учебных, но и во внеучебных ситуациях. |

Интерактивное обучение практикует работу в малых группах, в группах разного состава, ролевые и деловые игры, исследовательские проекты, творческие работы и т.д. Опишем интерактивные методы обучения более подробно в таблице 4.

Таблица 4 –Методы интерактивного обучения, их описание

| Методы | Цель, описание |

| 1 | 2 |

| Эвристическая беседа | Вопросно-ответная форма обучения, учитель предоставляет учащимся новые знания не в готовом виде, а с помощью умело поставленных вопросов, возможно наводящих, не содержащих прямого ответа. Этот метод позволяет учащимся прийти к понятиям и выводам на основе имеющегося у них запаса знаний и жизненного опыта |

| Работа в малых группах, в группах разного состава | Выработка навыков сотрудничества и межличностного общения, формирование умения слышать и слушать партнера, вырабатывая при этом единый взгляд на решаемую проблему, приходить к общим выводам, чего часто невозможно достичь при работе со всем классом |

| Дискуссия | Наиболее важный метод стимулирования инициативности учащихся и развития рефлективного мышления, метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. Результат – формулирование нового, удовлетворяющего всех участников дискуссии ответа на стоящий вопрос, общее соглашение |

| Ролевые, деловые игры | Метод моделирования реальной ситуации; занимательная для учащихся учебная деятельность в условных ситуациях. Цель – сформировать определенные навыки и умения учащихся в активном творческом процессе |

| Метод проектов | Предоставление учащимся самостоятельного приобретения знаний в ходе решения практических задач, требующих интеграции знаний из различных предметных областей. Решение предоставляется в виде некоего продукта |

| Мозговой штурм | Метод критического мышления, направленный на активацию умственной деятельности и творческой активности учащихся; способ поиска как можно большего количества новых идей |

| К | Проблемно–ориентированный метод обучения, фокусирует внимание учащихся на анализе и решении проблемной ситуации. В результате формируется умение слышать и слушать партнера, навыки |

| Продолжение таблицы 4. | |

| 1 | 2 |

|

| критического мышления и прогнозирования, сотрудничества |

| Кейс метод | Метод обучения на основе моделирования реальных задач–ситуаций (кейсов). Задача метода – детально отразить проблемную ситуацию и организовать деятельность учащихся по ее анализу и разрешению |

| Учебное сотрудничество | Основная идея заключается в том, что учащиеся собираются в группы для решения задачи, проблемы, создания какого–то продукта. Обучение в сотрудничестве – это совместное (поделенное, распределенное) расследование, в результате которого учащиеся работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а не открывая объективные реалии, потребляя знания в уже готовом виде |

Таким образом, интерактивные методы обучения развивают интерес учащихся к процессу обучения и познавательной деятельности через активное участие в образовательном процессе, формируют навыки активного сотрудничества и коммуникативного взаимодействия и способствуют активному усвоению учебного материала.

Работа в группах разного состава активизирует самостоятельную познавательную деятельность учащихся, формирует умение сотрудничать в коллективе, четко выражать и отстаивать свое мнение и т.д. Выделим признаки групповой работы:

класс делится на группы для решения конкретной учебной задачи;

каждая группа получает задание (определенное либо дифференцированное) и выполняет его коллективно;

задания выполняются таким образом, чтобы имелась возможность оценить вклад каждого члена группы;

непостоянство ролей членов группы (роли меняются в зависимости от типа задания);

непостоянный состав группы (формируется на основе обученности учащихся, роль лидера достается наиболее «сильным» учащимся). Кроме этого, данный признак является ключевым в процессе развития коммуникативных навыков, и как следствие развитие уровня сформированности коммуникативной компетенции, так как смена партнеров «обязывает» их проводить общение на совершенно разных уровнях, с разными целями, создавая эффект реальной жизненной ситуации, в которой происходит частая смена коммуникантов.

В ходе работы в группах разного состава, результаты применения интерактивных форм обучения дополняются еще некоторыми важными компонентами:

развитие коммуникативной компетенции;

развитие навыков взаимодействия в малых группах;

формирование ценностно-ориентационного единства группы;

следование нормам и правилам совместной деятельности;

развитие способности разрешения конфликтных ситуаций и способности к компромиссам;

формирование готовности к межличностному взаимодействию в учебных и внеучебных ситуациях [31,с.56-59].

Следовательно, работа в группах разного состава создает предпосылки для формирования и развития коммуникативной компетенции старших школьников.

Таким образом, реализация коммуникативно-деятельностного подхода в процессе обучения русскому языку в старших классах будет успешной, если осуществляется целенаправленное включение учащихся старших классов в интерактивное взаимодействие в группах разного состава.

Второе условие: реализация коммуникативно-деятельностного подхода в процессе обучения русскому языку в старших классах будет успешной, если разработана и реализуется программа факультативных учебных занятий, формирующая коммуникативную компетентность учащихся старших классов.

Основой проектирования учебно-воспитательного процесса в старшей школе на основе коммуникативно-деятельностного подхода должны быть субъектно-субъектные отношения всех участников образовательного процесса. Л.С. Выготский говорит о «необходимости максимальной ориентации на формирование самодостаточной личности, обладающей развитыми коммуникативными навыками для успешной социализации в обществе» [8, с.1136]. Данного феномена, на наш взгляд, можно достичь при помощи развивающей образовательной среды, мотивации, и в частности, при помощи разработки программы факультативных учебных занятий, формирующей коммуникативную компетентность учащихся старших классов на занятиях русского языка.

Интерактивные формы и методы обучения, являющиеся основой практической реализации программы факультатива способны повысить уровень учебной мотивации учащихся старших классов в процессе обучения. Образовательная среда в этом процессе является целью развития личности учащегося и достиженияим планируемого уровня сформированностикоммуникативной компетенции. Являясь сложным по структуре целостным образованием, образовательная среда включает разноплановые компоненты: внутренняя направленность заведения, социально–педагогическая структура коллектива, психолого-педагогические характеристики субъектов образовательного процесса; при этом она оказывает огромное влияние на формирование коммуникативных, психологических и иных навыков учащихся данного заведения. Образовательное пространство довольно широкое и взаимосвязано с социальной средой по всем направлениям образовательной деятельности: духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному.

Требованиями для создания развивающей образовательной среды выступают:

применение развивающих педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе;

профессиональная подготовка и высокое мастерство педагогов;

индивидуальные стили работы педагога в общении с учащимися.

Согласно С.В. Тарасову, развивающая образовательная среда – это «целенаправленное ресурсообеспеченное взаимодействие педагога и учащихся по достижению планируемых результатов обучения в рамках образовательной деятельности, организованной педагогом с учетом индивидуальных образовательных потребностей и особенностей учащихся» [36, с.139].

Основываясь на вышесказанном, выделим основные принципы построения программ для факультативных учебных занятий:

коммуникативно-деятельностный принцип;

принцип личностного центризма на личности учащегося;

социокультурный принцип;

принцип практической направленности обучения;

компетентностный принцип;

принцип взаимосвязи обучения, воспитания и развития.

Приведенные выше психолого-педагогические факторы должны учитываться при проектировании образовательного процесса и составлении учебных, факультативных учебных и иных программ обучения. Кроме этого, содержание программы факультативных занятий, формы организации учебной деятельности, а также стиль педагогической деятельности педагога и педагогическое общение формируют у учащихся положительную мотивацию к образовательной деятельности.

Х.Й. Лийметс рассматривает факультативные занятия первоначально с точки зрения формирования ученического коллектива, а также активизации познавательной деятельности учащихся [20, с.61].

Кроме этого, факультативные учебные занятия, основанные на коммуникативно-деятельностном подходе, позволяют учитывать индивидуальные способности, особенности учащихся, позволяют повысить степень их самостоятельной деятельности через применение практико-ориентированных заданий, учебных проблемных задач. Гармоничное сочетание индивидуальных и групповых интерактивных форм и методов работы (как в малых группах, так и в группах разного состава) с последующим обсуждением результатов их выполнения (рефлексии), коллективная заинтересованность в результатах труда, а также ответственность перед коллективом позволяют решать многие учебно-воспитательные задачи, в частности формирование и развитие коммуникативной компетенции.

Таким образом, реализация коммуникативно-деятельностного подхода в процессе обучения русскому языку в старших классах будет успешной, если разработана и реализуется программа факультативных учебных занятий, формирующая коммуникативную компетентность учащихся старших классов.

Третье условие: реализация коммуникативно-деятельностного подхода в процессе обучения русскому языку в старших классах будет успешной, если осуществляется педагогическая поддержка в процессе реализации коммуникативно-деятельностного подхода.

Основоположник педагогической поддержки О.С. Газман, определяет ее как «деятельность, отличную от процесса обучения и воспитания, но необходимо дополняющую их. Основная ее цель – это развитие уникальности учащегося, она направлена на становление и развитие его авторской жизненной позиции, самоопределения, формирование и поддержку самостоятельности и взросления ребенка» [9, с.21-27].

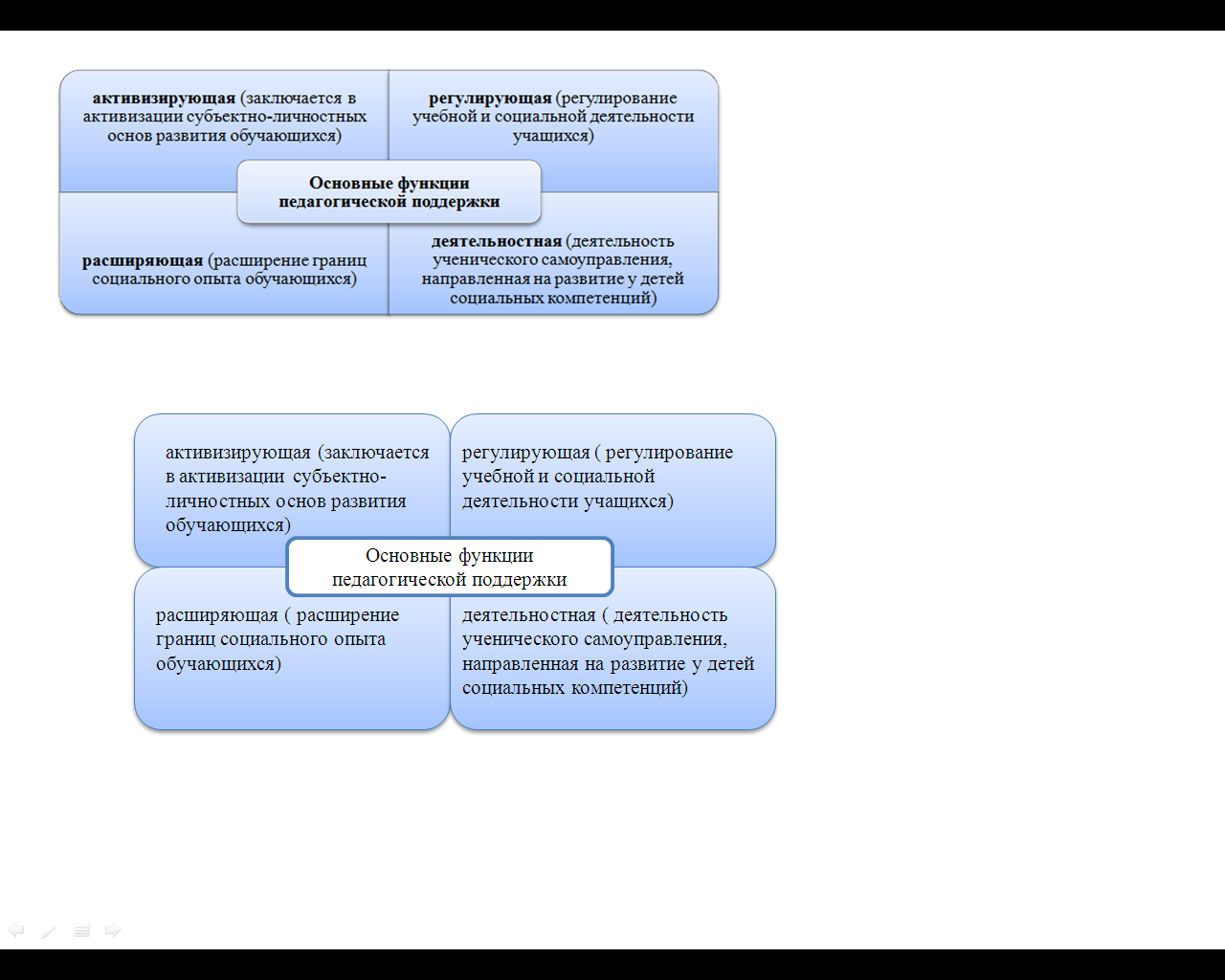

Педагогическая поддержка, как и любой педагогический процесс, имеет свои функции. Опишем их подробнее на рисунке 8 [25, с.139-146].

Рисунок 8 – Основные функции педагогической поддержки

Как мы видим из данного рисунка, педагогическая поддержка направлена на развитие субъектно-личностных качеств учащегося, активной позиции ребенка, становлении им субъектом своей деятельности по решению проблем, что является близким по своей сути с коммуникативно-деятельностным подходом.

Ученые (Н.В. Касицина, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин) рекомендуют обращаться к тактикам педагогической поддержки – различным способам взаимодействия с детьми, опишем их подробнее в таблице 5 [14, с.160].

Таблица 5. Четыре тактики педагогической поддержки

| Тактика | Цель | Описание |

|

| 2 | 3 |

| «Защита» | Обеспечение безопасного взаимодействия педагога с ребенком без угрозы его достоинству и отсутствуют внешние обстоятельства, которые блокируют его активность | Ребенок не должен оставаться жертвой обстоятельств. Ребенок должен быть свободен в своих проявлениях без осуждения и наказания |

| «Помощь» | Содействие в самостоятельной реализации своих намерений | Оказание помощи ребенку, привыкшему к авторитарным советам и потерявшего веру в себя в разблокировке его активности. При этом ребенок также должен предпринимать активные действия для достижения своих целей |

| «Содействие» | Развитие способности сделать правильный выбор | Помощь в преодолении страха перед неизвестным выбором, раскрытии видения широкого диапазона возможностей в новом выборе |

| «Взаимодействие» | Подготовка к построению договорных взаимоотношений | Процедуры, связанные с договором, создают условия для овладения ребенком логикой поиска и установлении границ своей свободы и ответственности. При этом вырабатывается ключевое качество, по мнению автора педагогической поддержки, «свободоспособность» – построение себя как автора и хозяина совей судьбы |

В процессе обучения навыкам формирования навыков безопасного поведения, педагог должен основываться на приведенных выше тактик педагогической поддержки, либо сочетать несколько согласно ситуации, что открывает перед педагогом и ребенком новые задачи и возможности.

Итак, педагогическая поддержка есть процесс взаимодействия ребенка и педагога в учебно-воспитательной работе, при чем деятельность их является одновременно совместная и в тоже время разделенная. Все это соответствует характеристикам коммуникативно-деятельностного подхода.

Задачей педагога является создание благоприятных для развития личности ребенка условий, поиск таких средств и способов взаимодействия, при которых ребенок способен лучшим образом раскрыть свой личностный потенциал, понять и проанализировать свои проблемы и действия при их появлении, не навязывая при этом ему свое видение решения проблем.

Таким образом, реализация коммуникативно-деятельностного подхода в процессе обучения русскому языку в старших классах будет успешной, если осуществляется педагогическая поддержка в процессе реализации коммуникативно-деятельностного подхода.

Итак, в главе 1.3 раскрыты условия коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах. Его реализация будет успешной, если соблюдаются следующие педагогические условия:

Осуществляется целенаправленное включение учащихся старших классов в интерактивное взаимодействие в группах разного состава.

Разработана и реализуется программа факультативных учебных занятий, формирующая коммуникативную компетентность учащихся старших классов.

Осуществляется педагогическая поддержка в процессе реализации коммуникативно-деятельностного подхода.

Таким образом, нами были изучены основные характеристики коммуникативно-деятельностного подхода, выявлены его признаки, особенности, аспекты, а также дидактические принципы, лежащие в основе данного подхода.

Сущность коммуникативно-деятельностного подхода:

Цель: формирование и развитие процесса коммуникации через познавательную деятельность учащихся;

Основная задача: взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности: чтению, говорению, аудированию и письму;

Основная характеристика: субъектно-субъектная схема организации обучения;

Основная единица: акт говорения;

Особенности: коммуникативная направленность обучения, деятельностный подход к преподаванию, гуманизация процесса обучения, ориентация на индивидуальные особенности учащегося, автономность учащегося в процессе обучения, мотивация овладения языком и культурой, наличие условий для проявления креативности учащегося и его самореализации в языковой среде, использование учебных задач для эффективного обучения процессу коммуникации;

Дидактические принципы: принцип деятельности, принцип непрерывности, принцип вариативности, принцип творчества, принцип психологической комфортности, принцип целостности, принцип минимакса.

Также была рассмотрена коммуникативная компетентность как результат обучения при коммуникативно-деятельностном подходе, рассмотрена ее сущность, описаны ее компоненты (когнитивный, мотивационный, личностно–деятельный), а также представлены этапы коммуникативной деятельности.

В главе 1.2 представлены особенности применения коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах:

Возрастные особенности учащихся старших классов: предопределение жизненного пути, выбор будущей профессии, целенаправленно–организованные изменения в поведении, формирование мировоззрения, интереса к внутреннему миру, умения анализировать, расширение круга общения, развитие креативного, творческого мышления;

Учебные характеристики: повышение самоорганизации учебной деятельности, наличие учебно-познавательных мотивов, установление связи между учебными интересами и будущей профессией, наличие четко выраженных индивидуальных различий учебной деятельности, самостоятельный переход от одного вида деятельности к другому;

Трудности в процессе формирования коммуникативной компетенции: глобальная компьютеризация, изолированность от общества, отсутствие самостоятельности, пассивность учащихся, сокращение факультативной и внеклассной работы, недостаточный уровень прививаемых коммуникативных навыков внутри семьи.

Кроме этого, в параграфе представлены особенности и возможности учебного сотрудничества как одного из способов их преодоления, которые тесно перекликаются с особенностями коммуникативно-деятельностного подхода.

Итак, в главе 1.3 раскрыты условия коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах. Его реализация будет успешной, если соблюдаются следующие педагогические условия:

Осуществляется целенаправленное включение учащихся старших классов в интерактивное взаимодействие в группах разного состава.

Разработана и реализуется программа факультативных учебных занятий, формирующая коммуникативную компетентность учащихся старших классов.

Осуществляется педагогическая поддержка в процессе реализации коммуникативно-деятельностного подхода.

С этой целью рассмотрено интерактивное обучение, описана его сущность, а также некоторые методы (эвристическая беседа, работа в малых группах, в группах разного состава, дискуссия, ролевые, деловые игры, метод проектов, мозговой штурм, круглый стол, кейс метод, учебное сотрудничество), представлена сущность работы в группах разного состава.

Также представлены основные принципы построения программ для факультативных учебных занятий, цель, основные функции педагогической поддержки и четыре тактики ее осуществления («защита», «помощь», «содействие», «взаимодействие»).

В предыдущей главе мы рассмотрели реализацию коммуникативно-деятельного подхода в старших классах на уроках русского языка. Результат обучения при использовании данного подхода есть не только коммуникативная компетенция, обеспечивающая эффективность процесса коммуникации, а также активное приобретение практических знаний. Обучение, организованное на коммуникативно-деятельностном подходе основывается на задачном содержании, который является основополагающим. Эффективными методами развития коммуникативной компетенции учащихся старших классов являются интерактивные методы обучения: эвристическая беседа, работа в малых группах, в группах разного состава, дискуссия, ролевые, деловые игры, метод проектов, мозговой штурм, круглый стол, кейс метод, учебное сотрудничество.

В первой главе мы рассмотрели теоретические основы реализации коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах. В ходе теоретического осмысления был выдвинут ряд предположений, требующих экспериментальной проверки. Целью нашей опытной работы является проверка результативности педагогических условий реализации коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах.

Эксперимент проходил в 2018 – 2019 гг на базе ГУ «Средняя школа №23 имени М.Козыбаева отдела образования акимата города Костаная». В эксперименте участвовало 27 учащихся. Экспериментальная работа включала два этапа (констатирующий и формирующий), каждый из которых решал определенные задачи.

Первый этап – констатирующий – был направлен на решение следующих задач:

Определить критерии сформированности коммуникативной компетенции учащихся старших классов.

Выявить уровень исследуемого параметра у учащихся.

На втором этапе – формирующем – решались следующие задачи:

Реализовать на практике педагогические условия применения коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах.

Проследить динамику развития коммуникативной компетенции у учащихся экспериментальной группы.

Итак, обратимся к педагогической литературе для выделения критериев, показателей, и способов оценки коммуникативной компетенции у учащихся старших классов.

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова «критерий – это мерило оценки, суждения; признак, на основе которого производится качественное либо количественное оценивание необходимого объекта или процесса» [28, с.750]. Другими словами критерий – это идеальный образец, который выражает высший уровень изучаемого явления. Сравнив с ним изучаемое явление, можно установить степень их приближения (соответствия) к норме, идеалу. «Показатель это конкретный измеритель критерия, который делает его доступным для наблюдения и измерения. Главной характеристикой показателя является конкретность, которая рассматривает его как более частное по отношению к критерию» [28, с.750]. Таким образом, один и тот же критерий может иметь несколько показателей.

В данном исследовании диагностика уровня сформированности коммуникативной компетенции учащихся старших классов – это процесс непрерывного, научно-обоснованного, диагностического отслеживания изменений в качественной составляющей процесса образования.

Коммуникативная компетентность является довольно многосложным понятием, и в нашем исследовании она рассматривается как целостное явление, определяющее способность учащегося решать актуальные для него ситуации общения в различных сферах жизнедеятельности. Были выделены компоненты коммуникативной компетенции: когнитивный, мотивационный и личностно-деятельностный. Следовательно, в критериях сформированности коммуникативной компетентности должны быть отражены как ее деятельностные составляющие, так и личностные, мотивационные и ценностные.

Мотивационный критерий представляет собой систему значимых для учащихся потребностей, интересов и мотивов. Согласно В.И.Загвязинскому, «мотивация – это внутреннее побуждение к деятельности, которое направленно на удовлетворение потребностей субъекта, вызванных внутренними и внешними условиями, которые определяют направленность деятельности» [11, с.352].

Когнитивный критерий отражает усвоение знаний, их глубину, умение обобщать и анализировать материал, применять полученные знания в различных проблемных ситуациях, а также умение решать учебные задачи.

Деятельностный критерий характеризуется степенью овладения учащимися умениями и навыками, необходимыми для успешного выполнения тех или иных функций. Он включает в себя следующие показатели:

умение работать с источниками информации, анализировать и обобщать полученную информацию, делать выводы;

умение оценивать себя как исследователя;

умение прогнозировать результаты своей деятельности;

правильность, перенос и скорость выполнения действий.

Уровень проявления каждого из критериев невозможно определить без системы показателей, подчеркивающих его характерные особенности. Для этого, в таблице 6 представлено критериальное наполнение показателей сформированности коммуникативной компетенции и способы ее диагностики.

Таблица 6 –Таблица системы критериев сформированности коммуникативной компетенции

| Когнитивный критерий | |

| Показатели проявления | Методы диагностики |

| Полнота и прочность знаний, степень их усвоения | Индивидуальные беседы, кейсы, участие в планировании работы группы, решение учебных задач |

| Деятельностный критерий | |

| Показатели проявления | Методы диагностики |

| Умение работать с источниками информации, проводить анализ и обобщение полученной информации, делать выводы, скорость совокупности действий по решению задач разного уровня когнитивной требовательности (требующих мыслительных операций с данными и творческого мышления) | выполнение заданий, требующих сложных мыслительных операций; проблемных задач; оформление портфолио; представление докладов, творческих проектов, презентаций |

| Мотивационный критерий | |

| Показатели проявления | Методы диагностики |

| Наличие мотива к овладению коммуникативной компетенции, познавательная потребность | методика для диагностики учебной мотивации школьников (методика М.В.Матюхиной в модификации Н.Ц.Бадмаевой) с учетом дополнительных мотивов учения (коммуникативного мотива и мотива творческой самореализации), наблюдение. |

Качественные изменения в развитии изучаемых параметров личности определяют наличие уровней сформированности того или иного умения. Согласно словарю С.И.Ожегова уровень – это «степень величины, развития, значимости чего-нибудь»[28, с.750]. Под определением уровня сформированности коммуникативной компетенции понимаются качественные и количественные приращения составляющих ее компонентов по мере освоения школьной программы.

Итак, выделим уровни сформированности компетенций:

Пороговый уровень сформированности коммуникативной компетенции свидетельствует о наличии способности учащегося к самостоятельным и правильным действиям в типовых (стандартных) ситуациях.

Базовый уровень сформированности компетенции свидетельствует о достаточном уровне сформированности способности к самостоятельным и правильным действиям в стандартных, аналоговых и нетипичных ситуациях, а также о мотивационной, интеллектуальной и коммуникативной готовности к осуществлению деятельности.

Продвинутый уровень сформированности компетенции свидетельствует о превышении учащимся уровня освоения действий, предусмотренных школьной программой, и характеризуется высоким уровнем способности к самостоятельным и правильным действиям в стандартных, аналоговых и нетипичных ситуациях, решению усложненных учебных задач; при этом демонстрируется устойчивый интерес к разнообразной, творческой работе, стремление к совершенствованию, самостоятельности в работе.

Для выявления уровня развития мотивационного критерия применялась методика для диагностики учебной мотивации школьников (методика М.В. Матюхиной в модификации Н.Ц.Бадмаевой) с учетом дополнительных мотивов учения (коммуникативного мотива и мотива творческой самореализации) [23, с.149-150]. Данная методика отражает природу внутренних мотивов к обучению учащихся старших классов (Приложение А).

Анализ результатов применения методики выявил наиболее значимые мотивы: самоопределения и самосовершенствования, благополучия, достижения успеха.

Наименьшую значимость получили следующие мотивы: долга и ответственности, аффилиации, престижа, избегания неудачи.

Учебно-познавательные, коммуникативные мотивы, а также мотивы творческой самореализации были выбраны испытуемыми со средней частотой выбора.

Частота выбора учебной мотивации старших школьников представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Изучение учебной мотивации старших школьников на констатирующем этапе эксперимента

| № | Мотив | Частота выбора |

|

| 2 | 3 |

| | долга и ответственности | 8 |

| | самоопределения и самосовершенствования | 17 |

| | благополучия | 14 |

| | аффилиации | 5 |

| | престижа |

|

| | избегания неудачи | 7 |

| | учебно–познавательные (содержание учения) | 9 |

| | учебно–познавательные (процесс учения) | 10 |

| | коммуникативные | 10 |

| | творческой самореализации | 10 |

| | достижения успеха | 12 |

Итак, согласно результатам проведенного исследования, испытуемые стремятся к самоопределению, достижению успеха и благополучию. Это связано, в первую очередь, с возрастными особенностями развития учащихся: они стоят на пороге выбора дальнейшего жизненного пути, выбора профессии, выстраивают жизненные планы с четкими целями, стремятся к созданию «Я–образа».Данные результаты говорят о том, что построение учебного процесса в должно носить коммуникативно-деятельностный характер, включать в себя имитационные ситуации, которые в дальнейшем пригодятся учащимся в их взрослой профессиональной либо социальной жизни. Однако для качественного осуществления своих будущих профессиональных либо социальных ролей необходимо обязательное развитие коммуникативной компетенции.

Оценить проявление коммуникативной компетенции возможно через решение учебных задач, так как для формирования и проявления компетенции необходима практическая деятельность. Решение же задач требует применения определенных знаний, умений и навыков, которое соотносится с когнитивным и деятельностным критериями сформированности компетенции. Однако, чтобы с помощью задач определить уровни ее сформированности, необходимо разработать критерии оценивания их решения. В таблице 8 приведем соотношение показателей решения учебных задач для оценки уровня развития когнитивного и деятельностного критериев сформированности коммуникативной компетенции.

Таблица 8 –Соотношение уровней сформированности коммуникативной компетенции и показателей решения учебных задач

| Уровни сформированности коммуникативной компетенции | Оценка ответа | Показатели оценки ответов на учебные задачи |

| Пороговый

| удовлетворительно | – испытуемый не проявляет интереса и уверенности при ответе на вопросы; – активность инициируется педагогом, задаются наводящие вопросы; – на вопросы предоставляет неадекватную информацию, часто ошибается, затрудняется отвечать либо не отвечает совсем; – присутствует наличие большого количества погрешностей в письменной речи (грамматических, орфографических и синтаксических ошибок); –трудности при контактировании с партнером; – в устной речи присутствуют простые слова и примитивные фразы; – применение учащимся простых мыслительных операций, преобладает заучивание |

| Базовый

| хорошо | – испытуемый проявляет избирательный интерес и уверенность при ответе на вопросы и решении проблемных ситуаций; – активность при ответе – переменная; – на вопросы предоставляет неполный ответ, не до конца раскрывая сущность вопроса; – присутствует наличие небольшого количества погрешностей в письменной речи (грамматических, орфографических и синтаксических ошибок); – возникают небольшие трудности при контактировании с партнером, однако в скором времени контакт налаживается; – в устной речи присутствуют сложные слова и термины |

| Продвинутый

| отлично | – испытуемый уверенно и с увлечением отвечает на вопросы и решает проблемные ситуации; – проявляет активность в разговоре; – на представленные вопросы дает полные ответы, четко раскрывающие сущность вопроса; – проявляет эрудированность; – отсутствует либо имеется единичные грамматические, орфографические и синтаксические ошибки; – легко вступает в контакт с партнером; – в устной речи присутствуют сложные слова и термины, выражения, пословицы, используемые лексические средства разнообразны. |

Для диагностики когнитивного и деятельностного критериев были сконструированы диагностические учебные задачи согласно образовательной программе обучения русскому языку в 11 «А» классе.

Структура диагностических задач включает описание задачи и критерии оценивания по уровням, приведенные выше. И, так как, уровень коммуникативной компетенции определяет владение всеми видами речи (аудирование, письмо, говорение, чтение), нами были составлены 4 диагностические учебные задачи для определения уровня когнитивного и деятельностного критериев сформированности коммуникативной компетентности учащимся с учетом данных факторов.

Задача 1 Представьте устное рассуждение на тему: «Самое прекрасное слово в русском языке». Разнообразьте свой монолог-высказывание применением пословиц, поговорок на заданную тему. Время для полготовки 5 минут.

Задача 2 Диктант с продолжением «О дружбе». Закончите диктант своими размышлениями на заданную тему (Приложение Б).

Задача 3 Прослушайте текст. Сформулируйте проблему и авторскую позицию, выдвинутую в тексте (Приложение В).

Задача 4 Работа в парах. Представьте, что одному из Вас назначено собеседование на занятие вакантной должности. Другой является директором данной фирмы.

Для директора: продумайте 5 вопросов, которые Вы будете задать соискателю. Для соискателя: Прочитайте предложенное резюме и расскажите свою краткую автобиографию.

Для соискателя: задайте вопросы касательно должностных обязанностей, оплаты и режима трудового дня. Для работодателя: Продумайте должностные обязанности, сумму вознаграждения и условия труда для соискателя.

Проиграйте диалог.

Результаты решения четырех диагностических учебных задач позволили определить уровень сформированности когнитивного и деятельностного критериев коммуникативной компетентности.

При решении диагностических задач нами были получены следующие результаты, представленные в таблице 9.

Таблица 9 – Результаты решения диагностических задач

| № | Учащийся | Оценка |

| | Айсултан А. | хорошо |

| | Александр Л. | хорошо |

| | Александра М. | удовлетворительно |

| | Ангелина Е. | удовлетворительно |

| | Андрей К. | удовлетворительно |

| | Артём С. | отлично |

| | Асар Х. | удовлетворительно |

| | Асель А. | хорошо |

| | Виктор Л. | удовлетворительно |

| | Владимир Э. | удовлетворительно |

| | Владислав С. | удовлетворительно |

| | Владлен К. | отлично |

| | Давид Т. | удовлетворительно |

| | Диас З. | удовлетворительно |

| | Дильназ А. | удовлетворительно |

| | Екатерина Г. | хорошо |

| | Женис А. | удовлетворительно |

| | Камилла М. | удовлетворительно |

| | Маргарита В. | удовлетворительно |

| | Мария К. | отлично |

| | Мерей М. | удовлетворительно |

| | Ника П. | удовлетворительно |

| | Полина Ш. | удовлетворительно |

| | София П. | хорошо |

| | Софья М. | хорошо |

| | Султанбек Ф. | отлично |

| | Темирлан М. | удовлетворительно |

Представим полученные результаты в виде диаграммы на рисунке 9.

Рисунок 9 – Уровни когнитивного и деятельностного критериев сформированности коммуникативной компетенции на констатирующем этапе

Итак, продукт решения учебных задач большинством учащихся (65%) согласно предложенной выше системе оценки решения учебных задач был оценен как «удовлетворительно». 20% тестируемых показали результат «хорошо» и 15% учащихся показали неудовлетворительный результат.

Таким образом, большинство учащихся имеют пороговый уровень сформированности коммуникативной компетенции – 65%, при решении задач прослеживались затруднения при ответе, долгое раздумывание над вопросом, в составлении диалогов присутствовали простые слова и примитивные фразы, наблюдались трудности при контакте с партнером, допущено много грамматических, орфографических и синтаксических ошибок в письменной речи, задавались частые вопросы преподавателю. 20% учащихся имеют базовый уровень сформированности коммуникативной компетенции. При выполнении заданий проявлялась самостоятельность, учащиеся легко вступили в контакт. Продукт решения носил четкость, содержал достаточно количество сложных слов и фраз. Были допущены некоторые ошибки, как в письменной, так и в устной речи. 15% учащихся проявили продвинутый уровень сформированности коммуникативной компетенции. Данная группа учащихся представила оригинальный проект решения задачи, были даны четко раскрывающие сущность вопроса ответы, речь содержала достаточное количество сложной лексики, грамматических оборотов и идиоматических выражений.

Подобная ситуация объясняется применением традиционных форм обучения, при которых практическое применение знаний, умений и навыков не велико, что не способствует развитию уровня сформированности коммуникативной компетенции.

Таким образом, результаты констатирующего этапа опытной работы привели нас к следующим выводам:

во-первых, об уровне сформированности коммуникативной компетенции учащихся старших классов можно судить на основании трех критериев: мотивационного, когнитивного и деятельностного;

во-вторых, были выявлены три уровня сформированности компетенции (пороговый, базовый, продвинутый);

в-третьих, результаты позволили не только выявить недостаточный уровень сформированности коммуникативной компетенции, но и определить причины, среди которых на первом месте стоит применение традиционных технологий в процессе обучения, которые не создают условия для способности к совершению действий и не являются практико-ориентированными.Учащиеся мало заинтересованы в практическом решении учебных задач и не заинтересованы в установлении и поддержании социального контакта.

Сказанное выше определяет необходимость практической реализации выявленных нами педагогических условий применения коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах.

Главные задачи – описать применение коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах, обеспечивающего развитие коммуникативной компетентности в ходе формирующего эксперимента.

В целях проверки результативности применения коммуникативно-деятельностного подхода к обучению разделам русского языка в старших классах необходимо было сопоставить и сравнить результаты диагностики уровня развития коммуникативной компетенции на констатирующем и контрольном этапах опытно–экспериментальной работы.

В результате диагностики, в соответствии с уровнями развития коммуникативной компетенции, было выделено три группы учащихся.

В первую группу вошли учащиеся, имеющие пороговый уровень развития коммуникативной компетенции. Данный уровень свидетельствует о недостаточном уровне сформированности способности учащегося к самостоятельным и правильным действиям в типовых (стандартных) ситуациях. Учащиеся имеют низкий общий образовательный уровень, не имеют и не желают иметь опыт решения учебных задач.

Во вторую группу вошли учащиеся с базовым уровнем сформированности коммуникативной компетенции, который свидетельствует о достаточном уровне сформированности способности к самостоятельным и правильным действиям в стандартных, аналоговых и нетипичных ситуациях, а также о мотивационной, интеллектуальной и коммуникативной готовности к учебной деятельности. Учащиеся имеют знания и умения, но им необходимо закрепить их опытом на уровне навыков, то есть приобрести опыт решения учебных задач.

В третью группу вошли учащиеся с продвинутым уровнем сформированности коммуникативной компетенции, который свидетельствует о превышении учащимися уровня освоения действий, предусмотренных школьной программой, и характеризуется высоким уровнем способности к самостоятельным и правильным учебным действиям в стандартных, аналоговых и нетипичных ситуациях, решению усложненных учебных задач,; при этом демонстрируется устойчивый интерес к разнообразной, творческой работе, стремление к совершенствованию, самостоятельности в работе. Они имеют достаточно развитый знаниевый (когнитивный) компонент.

В процессе экспериментального обучения мы выяснили, что уровень сформированности коммуникативной компетенции зависит от развития мотивационного, когнитивного и деятельностного критериев. Основная идея заключалась в применении коммуникативно-деятельностного подхода.

Обучение в каждой группе имело свою специфику. Чем ниже уровень сформированности коммуникативной компетенции, тем больше времени требовалось, и тем тщательней подбирались формы и методы работы, которые заключали активную позицию учащихся в процессе обучения.

На основе полученных в главе 2.1 результатов разработана программа факультативных учебных занятий «Деловой русский язык» по формированию коммуникативной компетенции для учащихся 11 «А» класса на 2018 – 2019 учебный год.

Апробация программы проходила в несколько этапов:

1 этап: разработка программы факультативных учебных занятий «Деловой русский язык» и ее реализация.

2 этап: повторное исследование с целью выявления динамического развития коммуникативной компетенции.

Представим программу факультативных учебных занятий «Деловой русский язык» по формированию коммуникативной компетенции для учащихся старших классов.

Пояснительная записка: В «Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года» подчёркивается: «общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, учений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности учащихся, то есть ключевые компетенции, определяющее современное качество образования». Следовательно, одна из наиболее важных задач современного школьного обучения русскому языку учащихся старших классов это формирование коммуникативной компетенции, то есть умения порождать тексты, адекватные намерению, сфере и ситуации общения; лингвистически адекватно воспринимать и интерпретировать тексты разных стилей и жанров, осуществлять продуктивное коммуникативное взаимодействие. На рынке труда в современном мире особо актуальным становится обучение деловому общению, что связано, с одной стороны, с востребованностью в обществе таких специальностей, для которых деловое речевое общение является профессионально значимым, и, с другой стороны, с необходимостью знать и применять на практике законы делового общения, иметь навыки соответствующих речевых умений. Курс «Делового русского языка» особенно актуален для старшеклассников, так как они стоят на пороге выбора будущей профессии и нацелены на успешность своей будущей профессиональной и социальной жизнедеятельности. Коммуникативная компетенция, будучи многосоставным понятием, включающим другие виды компетенций (языковую, социально-культурную и др.) обеспечивает формирование личности, которая способна выстраивать грамотные взаимоотношения с другими людьми, обществом, государством.

Цель: формирование и развитие коммуникативной компетенции учащихся старших классов

Задачи курса:

Систематизировать и обобщить имеющиеся знания, познакомить учащихся с базовыми понятиями теории текста и теории коммуникации.

Научить анализировать смысловую и логико-композиционную структуру текста, извлекать из текста-источника необходимую информацию и создавать на его базе вторичные (информационные) тексты, адекватные ситуации общения и стилевым нормам, характерным для определенного жанра.

Развивать когнитивные умения и навыки, необходимые для делового общения, как в письменной, так и устной формах.

Содержание программы факультативных учебных занятий «Деловой русский язык» представлено следующими модулями: деловая коммуникация, устное и письменное деловое общение, официально-деловой стиль, документирование информационно-справочных материалов, частных деловых бумаг (Приложение Г.1).

В ходе формирующего этапа нашей опытно–экспериментальной работы применялись следующие формы и методы интерактивного обучения: эвристическая беседа, работа в малых группах, в группах разного состава, дискуссия, ролевые, деловые игры, метод проектов, мозговой штурм, круглый стол, кейс метод, учебное сотрудничество. Результаты экспериментальной работы фиксировались в портфолио учащихся.

Опишем подробнее опытно-экспериментальную работу.

В качестве работы с текстом, как с необходимым источником обогащения словарного запаса учащихся и грамматического строя речи с целью развития и совершенствования одновременно всех компетенций учащихся старших классов использовались следующие методы: синквейн, исправление грамматических ошибок, создание самостоятельного текста-рассуждения, работа с новыми словами, создание словаря. В качестве изложения с созданием рассуждения был использован текст «Как говорить?», написанный Д. С. Лихачёвым (Приложение Д). Здесь ребятами были представление довольно объемные рассуждения, работы некоторых из них были отправлены на городскую олимпиаду по русскому языку в раздел «Говори правильно» (Кунщикова Мария, Литвинов Александр, Аскаров Женис, Волкова Маргарита, Сенють Владислав). Сенють Владислав занял 2 место на городской олимпиаде. Работа с синквейном вначале вызвала затруднения, но в дальнейшем заинтересовала учащихся и была использована, по их словам, на уроках казахского и английского языков.

Для выработки экспрессивности речи были использовано задание на прочтение текста «Счастье и удача обязательно придут» (Приложение Е) от лица разных ораторов: ученого-психолога, политика, пожилого дедушки, дающего наказ своим внукам. Данный текст был использован также как моделирование ситуации успеха в качестве педагогической поддержки. Среди учащихся была также организована дискуссия на данную проблему.

Проектная работа учащихся осуществлялась по нескольким темам: «Вербальные и невербальные сигналы», «Эмоции и состояния собеседника», «Невербальные сигналы и приёмы слушания», «Расположение партнеров при беседе». Ребята представили красочные групповые мультимедийные презентации.