МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-

ВОРОНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.П.КАЛИНИНА

(МОУ-ВОРОНИНСКАЯ СОШ ИМ. В.П.КАЛИНИНА)

Конспект открытого урока

по литературному чтению в 1 классе

По теме: Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «Сказки, загадки, небылицы»

Выполнила:

Пишанова Дарья Вячеславовна,

Учитель начальных классов

п. Шевляково

2019

Дата проведения : 10.04.2019

Цель деятельности педагога: повторить, обобщить и систематизировать знания учащихся по теме «Сказки. Загадки. Небылицы».

Тип урока: обобщение и систематизация изученного.

Планируемые результаты образования:

Предметные: умение читать известную сказку плавно, целыми словами, читать выразительно.

Личностные: умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями, оценивать своё отношение к учёбе.

Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов универсальных учебных действий – УУД):

Познавательные: умение анализировать средства выразительности произведения, находить сходство и различие разных жанров литературы, понимать знаки, символы.

Регулятивные: умение осуществлять итоговый контроль по результату выполненного задания; сравнивать свои ответы с ответами одноклассников.

Коммуникативные: умение сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности, формулировать ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, аргументировать своё мнение.

Формы и методы обучения: групповая, индивидуальная; непродуктивный.

Образовательные ресурсы: ребусы; слоговая таблица для чтения; карточки с играми и заданиями; выставка книг по теме раздела; кроссворд «Кораблик»; рисунки учащихся.

Ход урока

Орг. Момент

Актуализация знаний

Пересказ сказки «Петух и собака».

III. Постановка цели урока.

Познавательные УУД: уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом, понимать и интерпретировать знаки, символы в процессе определения жанров устного народного творчества.

– С какими произведениями из раздела «Сказки. Загадки. Небылицы» мы познакомились?

– Разгадайте ребусы:

а)

(Загадки.)

б)

(Потешки.)

в)

(Сказки.)

– Какие произведения вам понравились больше? Почему?

IV. Закрепление и обобщение по теме раздела.

Регулятивные: уметь понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно оценивать правильность выполненных учебных действий и вносить коррективы.

1. Игра «Доскажи словечко».

На уроках мы, ребятки, Не спеши катать салазки,

Отгадали все … (загадки). А послушай лучше … (сказки).

Мы не щелкали орешки,

А читали на уроках

Интересные … (потешки).

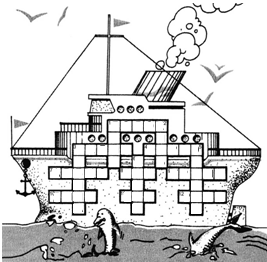

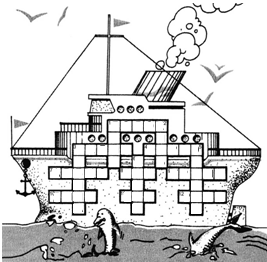

2. Кроссворд «Кораблик».

– Отгадайте, что везёт этот кораблик.

По горизонтали:

1. Зелёные мячики живут в зелёных чуланчиках. (Горох.)

3. С виду красный, раскусишь – белый. (Редис.)

4. Одно бросил, целую горсть взял. (Зерно.)

7. Зелёный телёночек на привязи толстеет. (Арбуз.)

8. Чернéнько, горячéнько, а все любят. (Чай.)

9. На деревьях меж листами висят птицы вверх ногами. (Груши.)

10. Кругла, а не месяц, желта, а не масло, сладка, а не сахар, с хвостом, а не мышь. (Дыня.)

11. Сквозь землю прошёл, красну шапочку нашёл, шапку снял, детей спать услал. (Мак.)

12. Кругла да гладка, откусишь – сладка. (Репа.)

По вертикали:

1. В лесу под березой – крошка, только шапка да ножка. (Гриб.)

2. Рос сперва на воле в поле, летом цвел и колосился,

А когда обмолотили, он в зерно вдруг превратился.

Из зерна – в муку и тесто, в магазине занял место

(К. Ладиенко). (Хлеб.)

3. В сенокос – горька, а в мороз – сладка.

Что за ягодка? (Е. Благинина) (Рябина.)

5. Лежит меж грядок – зелен и сладок. (Огурец.)

6. Я бел, как снег, в чести у всех, я нравлюсь вам во вред зубам. (Сахар.)

3. Игра «Отгадай название сказки».

– Прочтите отрывок из сказки, вспомните её название.

Карточка 1.

Я от дедушки ушёл,

Я от бабушки ушёл,

Я от зайца ушёл,

Я от волка ушёл,

А от тебя, медведь, полгоря уйти.

– Как называется эта сказка?

Карточка 2.

Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут – вытянули репку…

Карточка 3.

Ку-ка-реку!

Иду на ногах,

В красных сапогах,

Несу косу на плечах:

Хочу лису посечи.

Пошла, лиса, с печи!

Карточка 4.

Вы детушки!

Вы козлятушки!

Отопритеся,

Отворитеся,

Ваша мать пришла,

Молока принесла;

Полны копытца водицы!

– Как называется эта сказка?

– Назовите её действующих лиц.

– Рассмотрите иллюстрации к сказке на с. 57 учебника.

– Как называется эта сказка? («Гуси-лебеди».)

– Перескажите сказку по опорным иллюстрациям.

4. Чтение произведений из рубрики «Из старинных книг» на с. 58–59 учебника (часть 1).

Коммуникативные УУД: сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности; уметь формулировать своё отношение к поступкам героев сказок и оценивать высказывания одноклассников, вырабатывая общую позицию.

– Прочтите название сказки Л. Толстого.

– Прочтите слова, записанные на доске, сначала по слогам, затем целыми словами:

пла-кать-ся – плакаться

по-ги-ба-ем – погибаем

у-то-пим-ся – утопимся

по-ска-ка-ли – поскакали

ус-лы-ха-ли – услыхали

за-бул-ты-ха-ли – забултыхали

ля-гу-ша-чье – лягушачье.

Заранее подготовленные учащиеся читают сказку выразительно.

– Почему зайцы жаловались на свою жизнь?

– Что они решили сделать?

– Почему зайцы передумали топиться?

– Чему учит сказка Л. Толстого «Зайцы и лягушки»?

– Прочтите название сказки К. Ушинского. Как вы думаете, о ком это произведение?

Учитель читает выразительно сказку «Гусь и журавль» К. Ушинского.

– Зачитайте строки, в которых гусь хвалит себя.

– Что ответил ему журавль?

– Зачитайте слова журавля.

– Чему учит нас эта сказка?

– Прочтите предложение, которое может служить выводом из сказки К. Ушинского «Гусь и журавль».

V. Итог урока. Рефлексия.

Познавательные: уметь сравнивать жанры произведений фольклора, сами произведения и героев этих произведений.

– Какие произведения из раздела «Сказки. Загадки. Небылицы» вам больше всего запомнились, понравились?

– Для кого придумывают потешки?

– Чему учат загадки?

– Чему учат сказки?

– Зачем сочиняли загадки?

Внеурочная деятельность: пересказ русской народной сказки (по выбору).

Дополнительный материал для учителя.

Лев Николаевич Толстой (28 августа (9 сентября) 1828 г., усадьба Ясная Поляна Тульской губернии – 7 (20) ноября 1910 г., станция Астапово (ныне станция «Лев Толстой») Рязано-Уральской ж. д.; похоронен в Ясной Поляне), граф, русский писатель, член-корреспондент (1873), почётный академик (1900) Петербургской АН.

«Радостный период детства». Толстой был четвёртым ребёнком в большой дворянской семье. Его мать, урождённая княжна Волконская, умерла, когда Толстому не было ещё двух лет, но, по рассказам членов семьи, он хорошо представлял себе «её духовный облик»: некоторые черты матери (блестящее образование, чуткость к искусству, склонность к рефлексии) и даже портретное сходство Толстой придал княжне Марье Николаевне Болконской («Война и мир»). Отец Толстого, участник Отечественной войны, запомнившийся писателю добродушно-насмешливым характером, любовью к чтению, к охоте (послужил прототипом Николая Ростова), тоже умер рано (1937). Воспитанием детей занималась дальняя родственница Т. А. Ергольская, имевшая огромное влияние на Толстого: «… она научила меня духовному наслаждению любви». Детские воспоминания всегда оставались для Толстого самыми радостными: семейные предания, первые впечатления от жизни дворянской усадьбы служили богатым материалом для его произведений, отразились в автобиографической повести «Детство».

Казанский университет. Когда Толстому было 13 лет, семья переехала в Казань, в дом родственницы и опекунши детей П. И. Юшковой. В 1844 г. Толстой поступил в Казанский университет на отделение восточных языков философского факультета, затем перевёлся на юридический факультет, где проучился неполных два года; занятия не вызывали у него живого интереса, и он со страстью предался светским развлечениям. Весной 1847 г., подав прошение об увольнении из университета «по расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам», Толстой уехал в Ясную Поляну с твёрдым намерением изучить весь курс юридических наук (чтобы сдать экзамен экстерном), «практическую медицину», языки, сельское хозяйство, историю, географическую статистику, написать диссертацию и «достигнуть высшей степени совершенства в музыке и живописи».

Народная школа. В 1859 г. Толстой открыл в деревне школу для крестьянских детей, помог устроить более 20 школ в окрестностях Ясной Поляны, и это занятие настолько увлекло его, что в 1860 г. он вторично отправился за границу, чтобы знакомиться со школами Европы.

Толстой много путешествовал провёл полтора месяца в Лондоне (где часто виделся с А. И. Герценом), был в Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, изучал популярные педагогические системы, в основном не удовлетворившие писателя. Собственные идеи Толстой изложил в специальных статьях, доказывая, что основой обучения должна быть «свобода учащегося» и отказ от насилия в преподавании. В 1862 г. писатель издаёт педагогический журнал «Ясная Поляна» с книжками для чтения в качестве приложения, ставшими в России такими же классическими образцами детской и народной литературы, как и составленные им в начале 1870-х гг. «Азбука» и «Новая Азбука». В том же году в отсутствие Толстого в Ясной Поляне был проведён обыск (искали тайную типографию).

Уход и смерть. Годы перелома круто изменили личную биографию писателя: они обернулись разрывом с социальной средой, а затем произошёл и семейный разлад (провозглашённый Толстым отказ от владения частной собственностью вызвал резкое недовольство членов семьи, прежде всего жены). Пережитая Толстым личная драма нашла отражение в его дневниковых записях.

Поздней осенью 1910 г., ночью, тайно от семьи 82-летний Толстой, сопровождаемый лишь личным врачом Д. П. Маковицким, покинул Ясную Поляну. Дорога оказалась для него непосильной: в пути он заболел и вынужден был сойти с поезда на маленькой железнодорожной станции Астапово. Здесь, в доме начальника станции, он провел последние семь дней своей жизни. За сообщениями о здоровье Толстого, который к этому времени приобрёл уже мировую известность не только как писатель, но и как религиозный мыслитель, проповедник новой веры, следила вся Россия. Событием общероссийского масштаба стали похороны Толстого в Ясной Поляне.

Константин Дмитриевич Ушинский (1824–1870) в начале своей карьеры получил юридическое образование в Московском государственном университете. Чуть позже стал работать по приглашению в Гатчинском сиротском институте и Смольном институте. В Смольном институте он провёл несколько реформ. Работал за границей.

Ушинский оказал большое влияние на формирование детской литературы в 60-х гг. ХХ века и на дальнейшее ее развитие.

Созданные им учебные книги «Детский мир» (1861) и «Родное слово» (1864) предназначались не только для школы, но и для семьи. Для этих книг Ушинский щедро отбирал сказки, песни, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки, а также литературную прозу и поэзию.

К. Д. Ушинский – великий русский педагог.