ПЛАН-КОНСПЕКТ

учебного занятия кружка «Фото видеостудия»

руководитель кружка – педагог дополнительного образования М.Ю. Павлова

Тема учебного занятия: «ПЗС-матрицы»

Цели учебного занятия: узнать, что такое ПЗС-матрицы, устройство и принцип работы ПЗС-матриц, узнать историю создания ПЗС-матриц, а также устройство, характеристики и принцип работы пикселя.

Задачи учебного занятия:

Образовательная:

- познакомить обучающихся с ПЗС-матрицами;

- изучить устройство, историю создания, характеристики и принцип работы ПЗС-матрицы;

- понять, как устроен пиксель и принцип работы пикселя.

Развивающая:

- развивать творческие способности обучающихся;

- развивать внимание, наблюдательность;

- развивать умение оперировать ранее полученными знаниями, анализировать, сравнивать, оценивать качество выполненной работы;

- развивать умение работать самостоятельно и в группе.

Воспитательная:

- формировать культуру обращения со сложной техникой,

- воспитывать взаимопомощь, чувство ответственности, исполнительность, аккуратность, развивать навыки самостоятельной работы.

Тип занятия: комбинированный.

Формы работы: индивидуальная и групповая.

Методы работы: объяснительно-иллюстративный, практический.

Методические приемы обучения: словесный, наглядный.

Оборудование: ноутбук, фотоаппарат Canon 77D, смартфоны, доска, мел.

План занятия

Организационный момент

Актуализация знаний

Изложение нового материала

Подведение итогов учебного занятия

Ход занятия

Организационная часть:

Приветствие, подготовка к работе на занятии, проверка присутствующих, инструктаж по технике безопасности.

Актуализация знаний: Объявление темы занятия. Повторение прошлых тем.

Изложение нового материала:

В этом уроке вы узнаете: что такое ПЗС-матрицы и как они работают, историю создания и характеристики ПЗС-матриц, устройство, характеристики и принцип работы пикселей.

ПЗС-матрицы

В последние годы в околокомпьютерной (и не только) прессе довольно часто встречаются восторженные обзоры, посвящённые очередному «технологическому чуду, призванному революционным образом повлиять на будущее цифровой фотографии»— это обобщённый вариант фразы, в той или иной форме встречающейся в каждой из подобного рода статей. Но что характерно— спустя всего год первоначальный ажиотаж постепенно сходит на «нет», а большинство производителей цифровой фототехники вместо «передовой разработки» предпочитают использовать проверенные решения.

Рискну предположить, что причина такого развития событий довольно проста - достаточно обратить внимание на «гениальную простоту» того или иного решения. В самом деле, разрешения матрицы недостаточно? А давайте пиксели не столбцами и строками, а диагональными линиями располагать, а потом «повернём» программным путём «картинку» на 45 градусов— вот у нас разрешение сразу в два раза вырастет! Неважно, что таким образом повышается чёткость только строго вертикальных и горизонтальных линий, а наклонные и кривые (из которых и состоит реальное изображение) остаются без изменений. Главное, что эффект наблюдается, значит и громогласно заявить об этом можно.

К сожалению, современный пользователь «избалован мегапикселями». Ему невдомёк, что каждый раз при увеличении разрешения разработчикам «классических» ПЗС-матриц приходится решать сложнейшую задачу по обеспечению приемлемого динамического диапазона и чувствительности сенсора. А вот «решения» вроде перехода с прямоугольной на октагональную форму пикселей рядовому фотолюбителю кажутся вполне понятными и обоснованными— ведь об этом так доступно написано в рекламных буклетах…

Цель сегодняшнего урока — попытаться на самом простом уровне объяснить, от чего зависит качество изображения, получаемого на выходе с ПЗС-матрицы. При этом от качества оптики совершенно спокойно можно абстрагироваться.

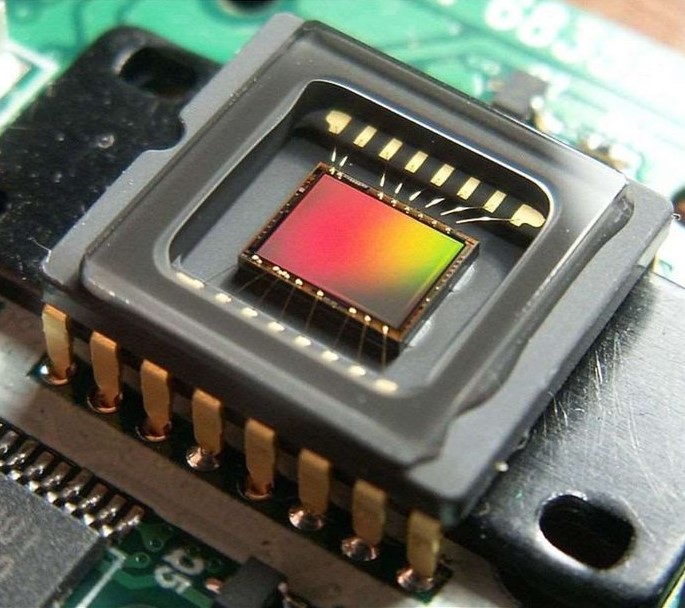

ПЗС-ма́трица (сокр. от «прибор с зарядовой связью»), или CCD-ма́трица (сокр. от англ. CCD, «charge-coupled device») — специализированная аналоговая интегральная микросхема, состоящая из светочувствительных фотодиодов, выполненная на основе кремния, использующая технологию ПЗС — приборов с зарядовой связью.

История ПЗС-матрицы

Прибор с зарядовой связью был изобретён в 1969 году Уиллардом Бойлом и Джорджем Смитом в Лабораториях Белла (AT&T Bell Labs). Лаборатории работали над видеотелефонией и развитием «полупроводниковой пузырьковой памяти». Приборы с зарядовой связью начали свою жизнь как устройства памяти, в которых можно было только поместить заряд во входной регистр устройства. Однако способность элемента памяти устройства получить заряд благодаря фотоэлектрическому эффекту сделала данное применение ПЗС устройств основным.

В 1970 году исследователи Bell Labs научились снимать изображения с помощью простых линейных устройств.

Впоследствии под руководством Кадзуо Ивамы компания Sony стала активно заниматься ПЗС, вложив в это крупные средства, и сумела наладить массовое производство ПЗС для своих видеокамер.

В январе 2006 года за работы над ПЗС У. Бойл и Дж. Смит были удостоены награды Национальной Инженерной Академии США.

В 2009 году эти создатели ПЗС-матрицы были награждены Нобелевской премией по физике.

Общее устройство и принцип работы

ПЗС-матрица состоит из поликремния, отделённого от кремниевой подложки, у которой при подаче напряжения через поликремниевые затворы изменяются электрические потенциалы вблизи электродов.

До экспонирования – обычно, подачей определённой комбинации напряжений на электроды – происходит сброс всех ранее образовавшихся зарядов и приведение всех элементов в идентичное состояние.

Далее комбинация напряжений на электродах создаёт потенциальную яму, в которой могут накапливаться электроны, образовавшиеся в данном пикселе матрицы в результате воздействия света при экспонировании. Чем интенсивнее световой поток во время экспозиции, тем больше накапливается электронов в потенциальной яме, соответственно тем выше итоговый заряд данного пикселя.

После экспонирования последовательные изменения напряжения на электродах формируют в каждом пикселе и рядом с ним распределение потенциалов, которое приводит к перетеканию заряда в заданном направлении, к выходным элементам матрицы.

Устройство и принцип работы пикселя

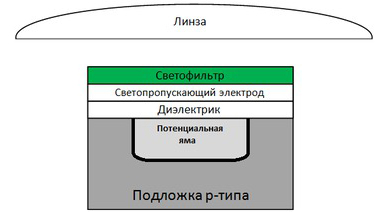

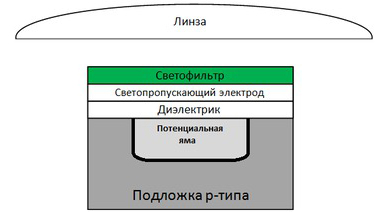

Пиксель состоит из p-подложки, покрытой прозрачным диэлектриком, на который нанесён светопропускающий электрод, формирующий потенциальную яму.

Над пикселем может присутствовать светофильтр (используется в цветных матрицах) и собирающая линза (используется в матрицах, где чувствительные элементы не полностью занимают поверхность).

На светопропускающий электрод, расположенный на поверхности кристалла, подан положительный потенциал. Свет, падающий на пиксель, проникает вглубь полупроводниковой структуры, образуя электрон-дырочную пару. Образовавшиеся электрон и дырка растаскиваются электрическим полем: электрон перемещаются в зону хранения носителей (потенциальную яму), а дырки перетекают в подложку.

Для пикселя присущи следующие характеристики:

Ёмкость потенциальной ямы - это количество электронов, которое способна вместить потенциальная яма.

Спектральная чувствительность пикселя - зависимость чувствительности (отношение величины фототока к величине светового потока) от длины волны излучения.

Квантовая эффективность (измеряется в процентах) - физическая величина, равная отношению числа фотонов, поглощение которых вызвало образование квазичастиц, к общему числу поглощённых фотонов. У современных ПЗС матриц этот показатель достигает 95%. Для сравнения, человеческий глаз имеет квантовую эффективность порядка 1%.

Динамический диапазон - отношение напряжения или тока насыщения к среднему квадратичному напряжению или току темнового шума. Измеряется в дБ.

Устройство пзс-матрицы и переноса заряда

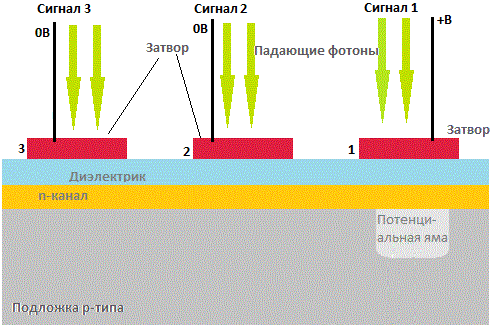

ПЗС-матрица разделена на строки, а в свою очередь каждая строка разбита на пиксели. Строки разделены между собой стоп слоями (p+), которые не допускают перетекания зарядов между ними. Для перемещения пакета данных используются параллельный, он же вертикальный (англ. VCCD) и последовательный, он же горизонтальный (англ. HCCD) регистры сдвига.

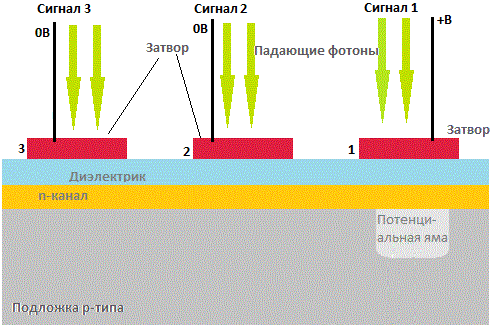

Простейший цикл работы трехфазного регистра сдвига начинается с того, что на первый затвор подается положительный потенциал, в результате чего образуется яма, заполненная образовавшимися электронами. Затем на второй затвор подадим потенциал, выше, чем на первом, вследствие чего под вторым затвором образуется более глубокая потенциальная яма, в которую перетекут электроны из под первого затвора. Чтобы продолжить передвижение заряда следует уменьшить значение потенциала на втором затворе, и подать больший потенциал на третий. Электроны перетекают под третий затвор. Данный цикл продолжается от места накопления до непосредственно считывающего горизонтального резистора. Все электроды горизонтального и вертикального регистров сдвига образуют фазы (фаза 1, фаза 2 и фаза 3).

Для ПЗС-матрицы присущи следующие характеристики:

Эффективность передачи заряда - отношение количества электронов в заряде в конце пути по регистру сдвига к количеству в начале.

Коэффициент заполнения - отношение площади заполненной светочувствительными элементами к полной площади светочувствительной поверхности ПЗС-матрицы.

Темновой ток - электрический ток, который протекает по фоточувствительному элементу, в отсутствие падающих фотонов.

Шум считывания - шум, возникающий в схемах преобразования и усиления выходного сигнала.

4. Подведение итогов занятия: Обмен мнениями: выполнена ли цель учебного занятия? Что нового узнали на занятии? Что было сложно для понимания? Важно ли знать и понимать устройство матрицы вашего фотоаппарата для получения более качественных фотоснимков?