| 5 | Осмысление Задание 2. Выделите ключевые идеи эпиграфа Слайд 4 Проверяем Слайд 5

2. Слово о писателе - Таких людей, как В.П.Астафьев, называют совестью нации. Восприимчивость и чуткость к людям, ярость при встрече со злом, предельная честность и способность по – новому видеть мир, жестокая требовательность прежде всего к самому себе – это лишь некоторые черты неординарной личности. А о непростой судьбе В. П. Астафьева расскажет…

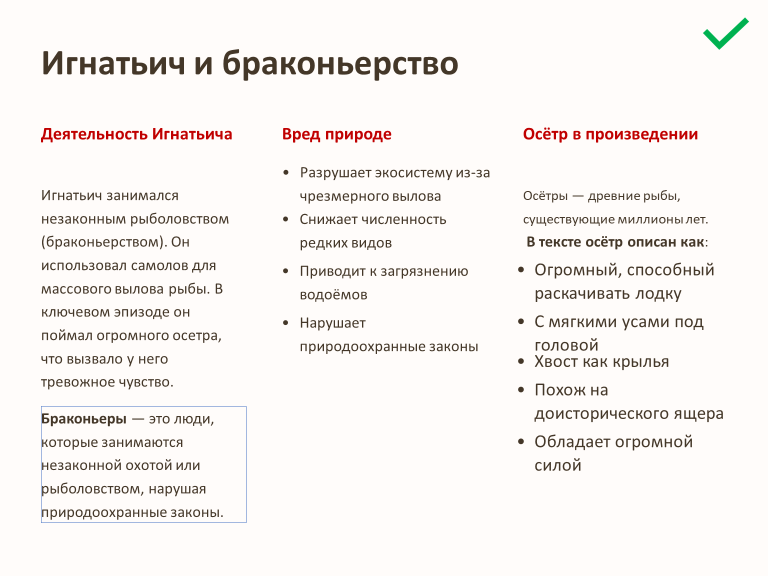

3.Работа по рассказу «Царь –рыба» - В центре нашего внимания рассказ «Царь - рыба». Он дал название всему сборнику, став средоточием всех философско – нравственных мыслей автора. - Центральный образ рассказа «Царь-рыба» — гигантский осётр, символизирующий в произведении всю природу. 1) Начнем, пожалуй, со справочной информации: Слово историка. В первобытную эпоху культ рыбы был распространен во всем мире, в том числе и в Сибири (свидетельством тому служат каменные рыбы из неолитических погребений, а также наскальные изображения). Следы данного культа легко обнаружить не только в современных нам обычаях и верованиях многих народов, но и в мировых религиях. В Индии и Китае, где рыба также символизирует второе рождение, ее образ нашел свое применение в похоронных ритуалах. В рамках этой же темы рассматривается и библейское предание об Ионе, проглоченном гигантской рыбой (в славянском переводе Библии – китом) и через три дня и три ночи извергнутом ею на сушу. Осетровые породы рыбы широко распространены на территории России. К ним относятся белуга, калуга, севрюга, стерлядь, собственно осётр. Последний издревле считался царской рыбой. Вкусное мясо и особенно знаменитая чёрная икра сделали осетра желанным блюдом при царском дворе. Название «царь-рыба» логично соотносится с Царь-колоколом и Царь-пушкой ещё и потому, что осетры могут достигать огромных размеров, например, атлантический осётр вырастает до 6 метров в длину.

Слово биолога. В биологии есть понятие «биологического регресса». Это эволюционное движение, при котором происходит сокращение ареала обитания; уменьшение численности особей из-за неприспособленности к среде обитания; снижение числа видов групп из-за давления других видов, исчезновение вида.

Сколько же тысячелетий и миллионов лет шли по пути эволюции предки нашего осетра? Корни осетровых рыб уходят в глубокую древность.

Ископаемые остатки первых осетрообразных рыб обнаружены в нижнеюрских отложениях (около 200 млн. лет назад) . Однако, по данным биохимических генетиков, появление осетрообразных следует относить к пермскому периоду (около 300 млн. лет назад). С тех пор их внешний вид изменился довольно мало. Удивляет и продолжительность жизни этих рыб. Русский осётр может дожить до 45 лет, а белуга — до 100 лет. В течение последних ста лет наблюдается резкое снижение численности осетровых, и происходит это по вине человека. Слово филолога Образ рыбы в произведении Астафьева возник не случайно и насыщен символическим смыслом. В образе царь-рыбы ощущается фольклорный слой, связанный с русскими сказками и преданиями о могучей рыбе (кит, щука), обладающей чудесными возможностями, умеющей исполнять все желания (золотая рыбка). На ней (на рыбке) держится земля, все мироздание, с её смертью наступает катастрофа, вселенский потоп. «Когда кит-рыба потронется, тогда мать-земля всколеблется, тогда белый свет наш покончится…» именно это фольклорный мотив – «рыбы, на которой держится вся Вселенная и которая всем рыбам мати» - является в произведении В. П. Астафьева ведущим и символизирует природу, ту основу жизни, без которой не может существовать человек, и вместе с её истреблением обрекает себя на медленную мучительную смерть. Слово эколога. Со времён Ивана Грозного рыбы осетровых пород, наряду с сибирской пушниной и льняным волокном, составляли национальное достояние Руси. Ограничение на вылов Царь-рыбы существовало всегда. Осетр и его многочисленные сородичи постепенно превращались в маниакально преследуемых человеком реликтов эпохи динозавров. Одним из определяющих фактов, влияющих на снижение численности осетровых рыб, является их нелегальное изъятие. Точно установить объемы незаконного вылова, таким образом, очень сложно; эксперты считают возможным предположить, что в реке Волге браконьерами незаконно изымается количество осетровых как минимум равное квоте установленной для легального коммерческого использования.

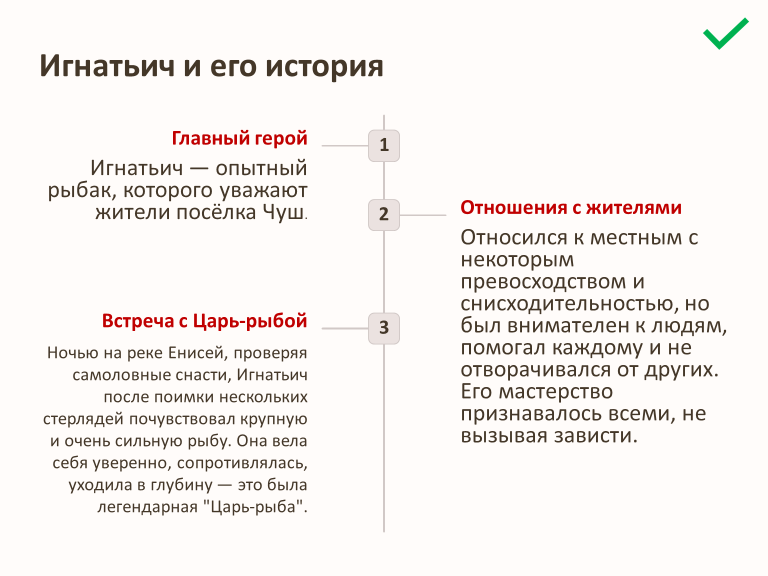

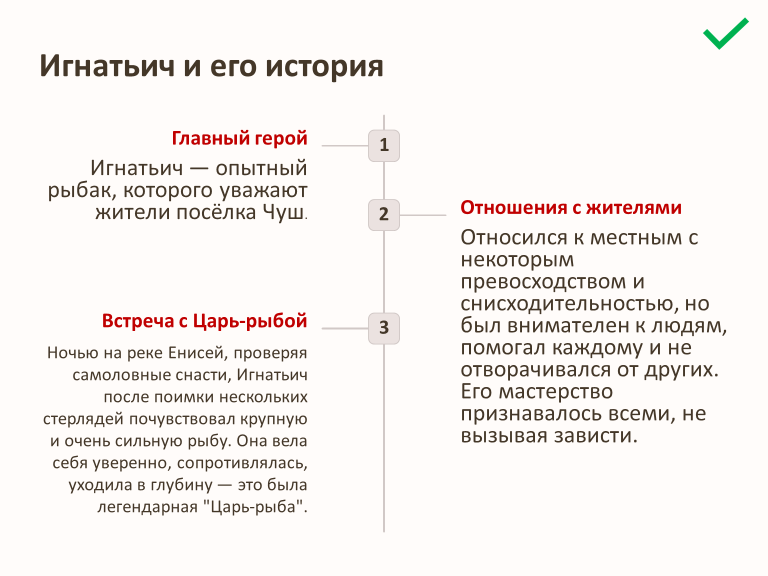

3) Игнатьич и его история. Работа в группах с текстом.

Задание 3. Изучите отрывки из текста и дайте характеристику главному герою.

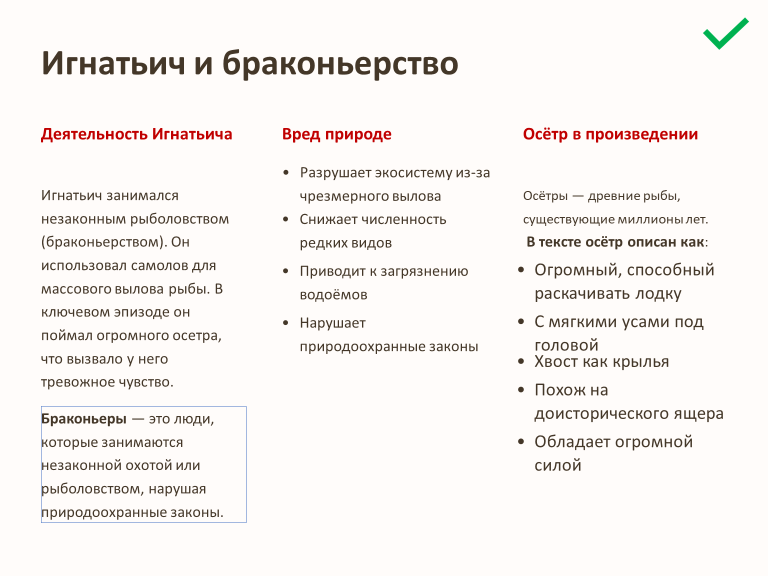

Задание 4. Прочитайте отрывки из рассказа «Царь- рыба» и сделайте вывод о деятельности Игнатьича.

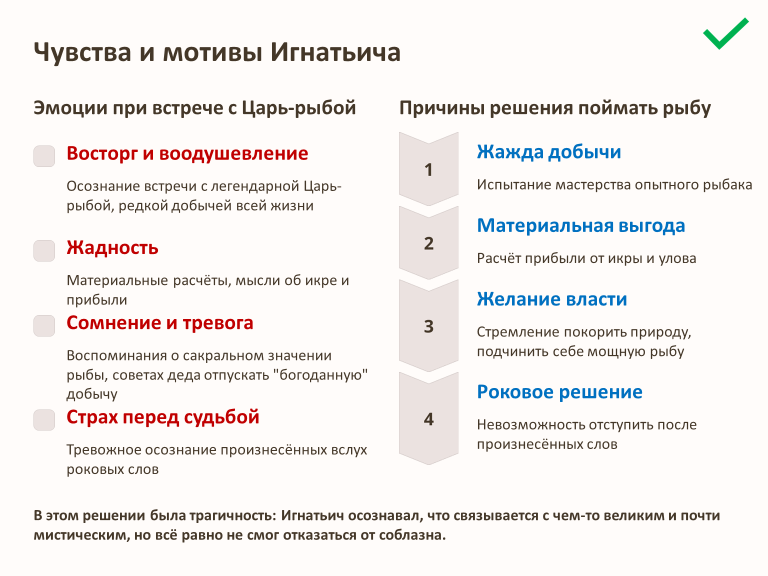

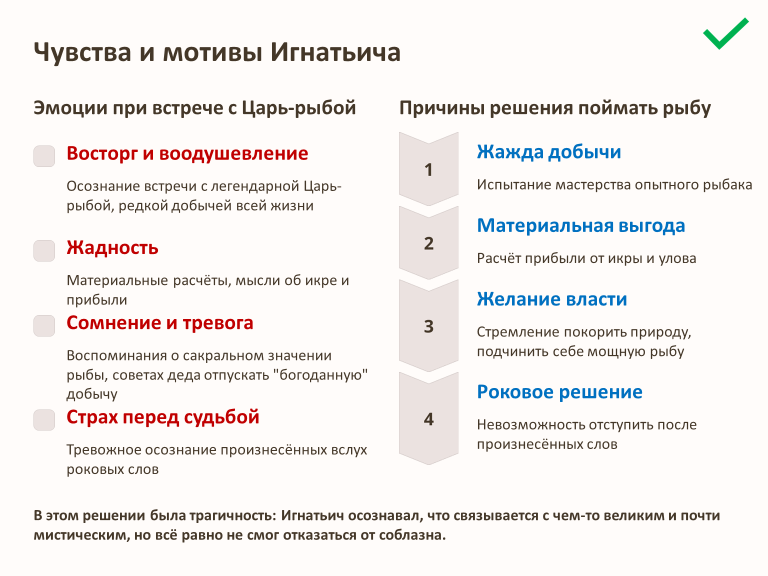

Чувства и мотивы Игнатьича Задание 5. Прочитайте отрывки из рассказа «Царь- рыба» и сделайте вывод, какие чувства испытал Игнатьич, поняв, что на этот раз попалась крупная рыба.

- Астафьев пишет: «И рыба, и человек слабели, истекали кровью. Человечья кровь плохо свертывается в холодной воде. Какая же кровь у рыбы? Тоже красная. Рыбья. Холодная. Да и мало ее в рыбе. Зачем ей кровь? Она живет в воде. Ей греться ни к чему. Это он, человек, на земле обитает, ему в тепло надобно. Так зачем же, зачем перекрестились их пути? Реки царь и всей природы царь – на одной ловушке. Караулит их одна и та же мучительная смерть».

- Итак, Как и почему «реки царь и всей природы царь» оказались на одной ловушке? В чем заключается поединок? Слайд 12 (В этом эпизоде писатель показывает, что человек повязан «одним смертным концом». В рыбе воплощено женское начало природы, рыба жалась к человеку, это говорит нам о месте человека в жизни природы, особенно, если он добр и внимателен к ней. Мы видим здесь и единоборство человека и природы. Царь природы и Царица рек встречаются в равном бою. Теперь они на одном крючке. Судьба Игнатьича в руках природы).

- Как ведут себя рыба и человек, оказавшись на одной ловушке? Борьба: «Жабры осетра захлопали чаще, заскрипели решительней. «Сейчас пойдет!» – похолодел Игнатьич. Не всем умом, какой-то его частью, скорее опытом он дошел – одному не совладать с этаким чудищей. Надо засадить побольше крючков в осетра и бросить конец – пусть изнемогает в глуби…» «А-а, была не была!» – удало, со всего маху Игнатьич жахнул обухом топора в лоб царь-рыбу и по тому, как щелкнуло звонко, без отдачи гукнуло, догадался – угодило вскользь…» «Кто-то тащил его за ногу в глубину. «На крючке! Зацепило! Пропал!» – и почувствовал легкий укол в голень – рыба продолжала биться, садить в себя и в ловца самоловные уды…» « Игнатьич выбил себя наверх, отплюнулся, хватил воздуха, увидел перед глазами паутинку тетивы, вцепился в нее и уже по хребтовине тетивы подтянулся к лодке, схватился за борт – дальше не пускало – в ноги воткнулось еще несколько уд спутанного самолова. Очумелая рыба грузно ворочалась на ослабевшем конце, значит, сдвинула становую якорницу, увязывала самолов, садила в себя крючок за крючком, и ловца не облетало. Он старался завести ноги под лодку, плотнее прильнуть к ее корпусу, но уды находили его, и рыба, хоть и слабо, рывками, ворочалась во вспененной саже, взблескивая пилою спины, заостренной мордой, будто плугом, вспахивала темное поле воды…» Осознание: «Господи! Да разведи ты нас! Отпусти эту тварь на волю! Не по руке она мне!» – слабо, без надежды взмолился ловец. Икон дома не держал, в Бога не веровал, над дедушкиными наказами насмехался. И зря…» «И из-за нее, из-за этакой гады забылся в человеке человек! Жадность его обуяла!...» Этот момент показывает перелом в сознании Игнатьича: он понял, что борьба с этой рыбой для него роковая и бессмысленная, и захотел её отпустить. Однако уже было поздно — он сам оказался в ловушке.

«Вечный рыбак, лежучи на печи со скрученными в крендель ногами, дед беспрестанно вещал голосом, тоже вроде бы от ревматизма искрученным, перемерзлым: «А ешли у вас, робяты, за душой што есь, тяжкий грех, срам какой, варначество – не вяжитесь с царью-рыбой, попадется коды – отпушшайте сразу. Отпушшай-те, отпушшайте!.. Ненадежно дело варначье»…» Что понимает Игнатьич? Вся жизнь прошла только в погоне за рыбой Браконьерствует, хапает – а зачем? для кого? Отстранился от людей, от жизни, а жизнь поставила на место – погибла от рук пьяного шофера любимая племянница - За что же наказан Игнатьич? За что же такая страшная смерть? Перед лицом надвигающейся гибели всплывает постыдное, горькое воспоминание – надругательство над любимой девушкой. И ни время, ни покаяние перед Глашей не смогли смыть грязь с души от постыдного поступка. Прочитать отрывок: «Ни на одну женщину он не поднял руку, ни одной никогда больше не сделал хоть малой пакости, не уезжал из Чуши, неосознанно надеясь смирением, услужливостью, безблудьем избыть вину, отмолить прощение. Но не зря сказывается: женщина – тварь божья, за нее и суд, и кара особые. До него же, до Бога без молитвы не дойдешь. Вот и прими заслуженную кару, и коли ты хотел когда-то доказать, что есть мужик – им останься! Не раскисай, не хлюпай носом, молитвов своедельных не сочиняй, притворством себя и людей не обманывай! Прощенья, пощады ждешь? От кого? Природа, она, брат, тоже женского рода! Значит, всякому свое, а Богу – богово! Освободи от себя и от вечной вины женщину, прими перед этим все муки сполна, за себя и за тех, кто сей момент под этим небом, на этой земле мучает женщину, учиняет над нею пакости. – Прос-сти-итееее… – Не владея ртом, но все же надеясь, что хоть кто-нибудь да услышит его, прерывисто, изорванно засипел он. – Гла-а-а-ша-а-а, прости-и-и. – И попробовал разжать пальцы, но руки свело, сцепило судорогой, на глаза от усилия наплыла красная пелена, гуще зазвенело не только в голове, вроде бы и во всем теле. «Не все еще, стало быть, муки я принял», – отрешенно подумал Игнатьич и обвис на руках, надеясь, что настанет пора, когда пальцы сами собой отомрут и разожмутся…» Итог: Поединок заканчивается бессилием Игнатьича, страхом перед природой, перед Богом, смертью. Он считает, что наказан за грехи, и пришла пора за них отчитаться: «Сомкнулась над человеком ночь. Движение воды и неба, холод и мгла – все слилось воедино, остановилось и начало каменеть. Ни о чем он больше не думал. Все сожаления, раскаяния, боль, муки отдалились куда-то, он утишался в себе самом, переходил в иной мир, сонный, мягкий, покойный…»

- Отчего на душе Игнатьича стало легче, когда освободилась Царь-рыба? «Иди, рыба, иди! Поживи сколько можешь! Я про тебя никому не скажу!» – молвил ловец, и ему сделалось легче. Телу – оттого, что рыба не тянула вниз, не висела на нем сутунком6, душе – от какого-то, еще не постигнутого умом, освобождения». Ответ: Он избавился от тяжёлой ноши, от желания добычи, которое оказалось губительным. Он почувствовал очищение, как будто природа простила его за жадность и браконьерство. Это был символический акт освобождения не только рыбы, но и его души — он понял, что пытался подчинить то, что неподвластно человеку. Он осознал, что жизнь дороже добычи, и что его связь с природой не должна быть основана на насилии и жадности. Почему главный герой пообещал никому не говорить о ней?

Он понял, что это событие было чем-то большим, чем просто случай на рыбалке – это был урок от самой природы. Если бы он рассказал, его бы не поняли, могли бы смеяться, либо другие браконьеры захотели бы поймать Царь-рыбу. Это стало его личным переживанием, переоценкой жизни, и он не хотел делиться этим с другими. В его душе осталась тайна и уважение к природе, а также осознание своей вины

– Для чего Астафьев поведал нам эту историю? Она напоминает о вечном законе жизни: зло, содеянное нами, к нам же вернется, и может совсем погубить нас. Бесследно никакое злодейство не проходит. - Какую нравственную проблему поднимает автор? Долг, ответственность, совесть. – Что спасает Игнатьича? (глубокое раскаяние по отношению к Глаше, покаяние перед матерью-природой.) И Бог услышал Игнатьича, принял на этот раз его покаяния и послал ему не кого-нибудь, а брата, с которым у него была давняя вражда. Попросив прощения у всех, попросил прощения и у брата. - Что испытывает Игнатьич после покаяния? (освобождение) Быть может, появилась надежда что-то исправить в своей жизни. Быть может, и рад был Игнатьич, что осталась жива эта волшебная царь-рыба, тяжко раненная, но яростная и неукрощенная. Это была жестокая, но поучительная для Игнатьича встреча с одной из величайших тайн природы. И решил он никому не говорить про царь-рыбу, чтобы не возбуждать к ней интереса браконьеров. «Поживи, сколько можешь!» Астафьев убеждает нас, что в жизни все взаимосвязано: рыба, человек, поступки людей и их судьбы, понимание ответственности за содеянное на земле помогает чудесным образом освобождению Игнатьича и царь-рыбы. - Какую нравственную проблему мы можем выделить из этого эпизода? (Проблема взаимоотношений человека и природы). «Помните: земля наша едина и неделима, и человек в любом месте, даже в самой темной тайге должен быть человеком!» - писал В. П. Астафьев.

|

|