Урок 5/11

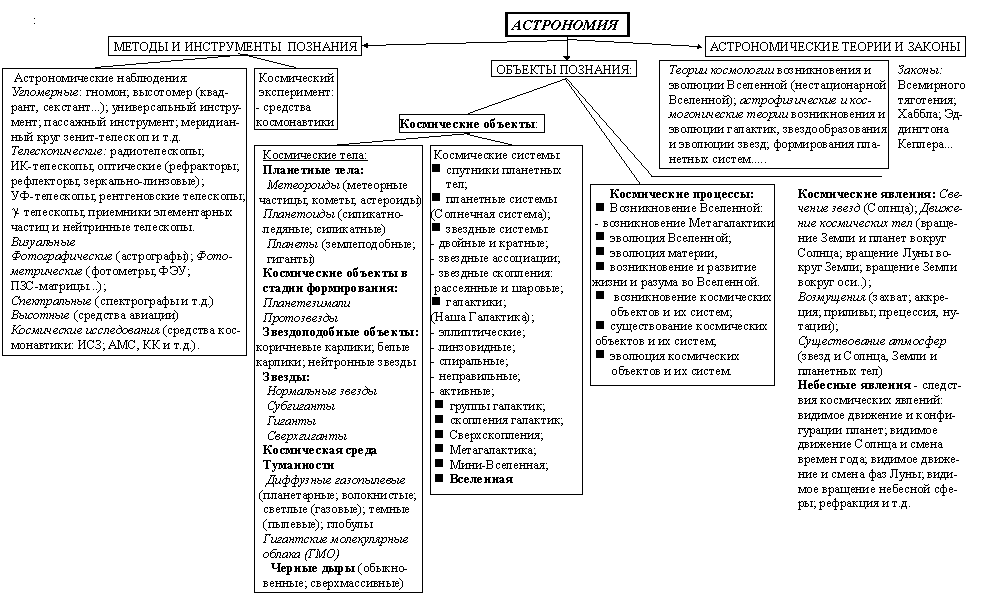

подробно презентация

Тема: Определение расстояний до тел СС и размеров этих небесных тел.

Ход урока:

I. Опрос учащихся (5-7 минут). Диктант.

Ученый, создатель гелиоцентрической системы мира.

Ближайшая точка орбиты ИСЗ.

Значение астрономической единицы.

Основные законы небесной механики.

Планета, открытая на «кончике пера».

Значение круговой (I космической) скорости для Земли.

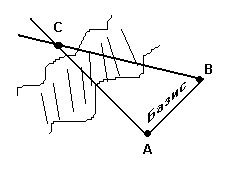

Отношение квадратов периодов обращения двух планет равно 8. Чему равно отношение больших полуосей этих планет?

В какой точке эллиптической орбиты ИСЗ имеет минимальную скорость?

Немецкий астроном, открывший законы движения планет

Формула третьего закона Кеплера, после уточнения И. Ньютона.

Вид орбиты межпланетной станции, посланной для облета Луны.

Чем отличается первая космическая скорость от второй.

В какой конфигурации находится Венера, если она наблюдается на фоне диска Солнца?

В какой конфигурации Марс ближе всего к Земле.

Виды периодов движения Луны=(временных)?

II Новый материал

1) Определение расстояний до небесных тел.

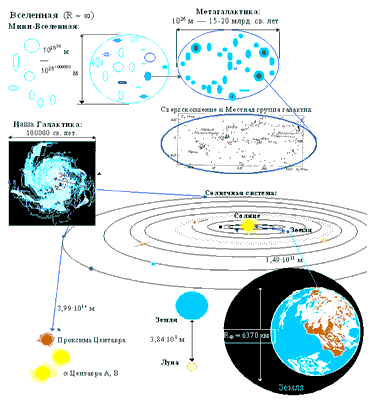

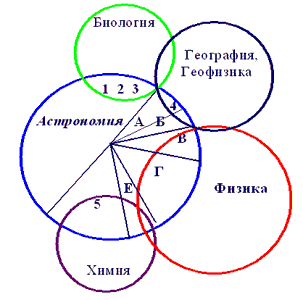

В астрономии нет единого универсального способа определения расстояний. По мере перехода от близких небесных тел к более далеким одни методы определения расстояний сменяют другие, служащие, как правило, основой для последующих. Точность оценки расстояний ограничивается либо точностью самого грубого из методов, либо точностью измерения астрономической единицы длины (а. е.).

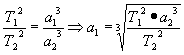

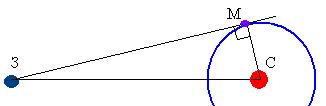

1-й способ: (известен) По третьему закону Кеплера можно определить расстояние до тел СС, зная периоды обращений и одно из расстояний.

Приближённый метод.

Приближённый метод.

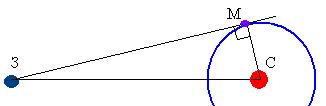

2-й способ: Определение расстояний до Меркурия и Венеры в моменты элонгации (из прямоугольного треугольника по углу элонгации).

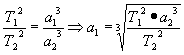

3-й способ: Геометрический (параллактический).

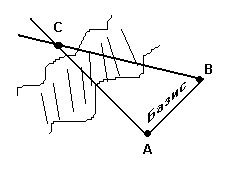

Пример: Найти неизвестное расстояние АС.

Пример: Найти неизвестное расстояние АС.

[АВ] – Базис - основное известное расстояние, т. к. углы САВ и СВА – известны, то по формулам тригонометрии (теорема синусов) можно в ∆ найти неизвестную сторону, т. е. [CА]. Параллактическим смещением называется изменение направления на предмет при перемещении наблюдателя.

[АВ] – Базис - основное известное расстояние, т. к. углы САВ и СВА – известны, то по формулам тригонометрии (теорема синусов) можно в ∆ найти неизвестную сторону, т. е. [CА]. Параллактическим смещением называется изменение направления на предмет при перемещении наблюдателя.

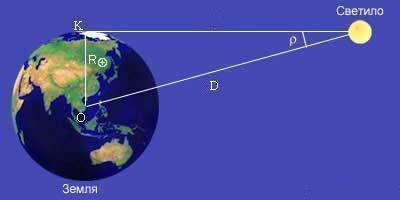

Параллакс- угол (АСВ), под которым из недоступного места виден базис (АВ - известный отрезок). В пределах СС за базис берут экваториальный радиус Земли R=6378км.

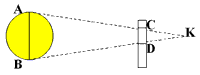

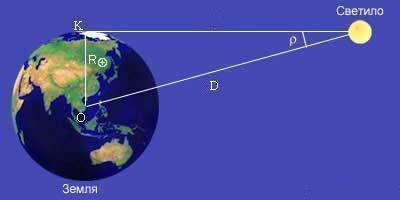

Пусть К - местонахождение наблюдателя, из которого светило видно на горизонте. Из рисунка видно, что из прямоугольного треугольника гипотенуза, расстояние D равно:  , так как при малом значении угла если выражать величину угла в радианах и учитывать, что угол выражен в секундах дуги, а 1рад =57,30=3438'=206265", то и получается вторая формула.

, так как при малом значении угла если выражать величину угла в радианах и учитывать, что угол выражен в секундах дуги, а 1рад =57,30=3438'=206265", то и получается вторая формула.

Угол (ρ) под которым со светила, находящегося на горизонте (┴ R - перпендикулярно лучу зрения) был бы виден экваториальный радиус Земли называется горизонтальным экваториальным параллаксом светила.

Т.к. со светила никто наблюдать не будет в силу объективных причин, то горизонтальный параллакс определяют так:

измеряем высоту светила в момент верхней кульминации из двух точек земной поверхности, находящихся на одном географическом меридиане и имеющем известные географические широты.

из полученного четырехугольника вычисляют все углы (в т. ч. параллакс).

И з истории: Первое измерение параллакса (параллакса Луны) сделано в 129г до НЭ Гиппархом (180-125, Др. Греция).

з истории: Первое измерение параллакса (параллакса Луны) сделано в 129г до НЭ Гиппархом (180-125, Др. Греция).

Впервые расстояния до небесных тел (Луны, Солнца, планет) оценивает Аристотель (384-322, Др. Греция) в 360г до НЭ в книге «О небе» →слишком не точно, например радиус Земли в 10000 км.

В 265г до НЭ Аристарх Самосский (310-230, Др. Греция) в работе «О величине и расстоянии Солнца и Луны» определяет расстояние через лунные фазы. Так расстояния у него до Солнца (по фазе Луны в 1 четверти из прямоугольного треугольника, т. е. впервые использует базисный метод: ЗС=ЗЛ/cos 87º≈19*ЗЛ). Радиус Луны определил в 7/19 радиуса Земли, а Солнца в 6,3 радиусов Земли (на самом деле в 109 раз). На самом деле угол не 87º а 89º52' и поэтому Солнце дальше Луны в 400 раз. Предложенные расстояния использовались многие столетия астрономами.

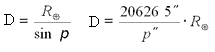

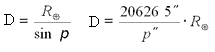

В 240г до НЭ ЭРАТОСФЕН (276-194, Египет) произведя измерения 22 июня в Александрии угла между вертикалью и направлением на Солнце в полдень (считал, что раз Солнце очень далеко, то лучи параллельны) и используя записи наблюдений в тот же день падения лучей света в глубокий колодец в Сиене (Асуан) (в 5000 стадий = 1/50 доли земной окружности (около 800км) т. е. Солнце находилось в зените) получает разность углов в 7º12' и определяет размер земного шара, получив длину окружности шара 39690 км (радиус=6311км). Так была решена задача определения размера Земли, используя астрогеодезический способ. Результат не был произведён до 17 века, лишь астрономы Багдадской обсерватории в 827г немного поправили его ошибку.

В 125г до НЭ Гиппарх довольно точно определяет (в радиусах Земли) радиус Луны (3/11 R⊕) и расстояние до Луны (59 R⊕).

Точно определил расстояние до планет, приняв расстояние от Земли до Солнца за 1а.е., Н. Коперник.

Наибольший горизонтальный параллакс имеет ближайшее тело к Земле - Луна. Р◖=57'02"; а для Солнца Р=8,794"

Задача 1: учебник Пример № 6 - Найти расстояние от Земли до Луны, зная параллакс Луны и радиус Земли.

Задача 2 : (самостоятельно). На каком расстоянии от Земли находится Сатурн, если его параллакс 0,9". [из формулы D=(206265/0,9)*6378= 1461731300км = 1461731300/149600000≈9,77а.е.]

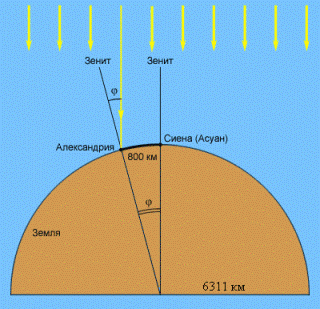

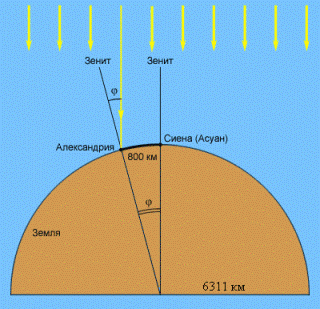

4-й способ Радиолокационный: импульс→объект →отраженный сигнал→время. Предложен советскими физиками Л.И. Мандельштам и Н.Д. Папалекси. Быстрое развитие радиотехники дало астрономам возможность определять расстояния до тел Солнечной системы радиолокационными методами. В 1946г была произведена первая радиолокация Луны Баем в Венгрии и в США, а в 1957-1963гг — радиолокация Солнца (исследования солнечной короны проводятся с 1959г), Меркурия (с 1962г на = 3.8, 12, 43 и 70 см), Венеры, Марса и Юпитера (в 1964 г. на волнах = 12 и 70 см), Сатурн (в 1973 г. на волне = 12.5 см) в Великобритании, СССР и США. Первые эхо-сигналы от солнечной короны были получены в 1959 (США), а от Венеры в 1961 (СССР, США, Великобритания). По скорости распространения радиоволн с = 3 105 км/сек и по промежутку времени t (сек) прохождения радиосигнала с Земли до небесного тела и обратно легко вычислить расстояние до небесного тела.

VЭМВ=С=299792458м/с≈3*108 м/с.

VЭМВ=С=299792458м/с≈3*108 м/с.

Основная трудность в исследовании небесных тел методами радиолокации связана с тем, что интенсивность радиоволн при радиолокации ослабляется обратно пропорционально четвертой степени расстояния до исследуемого объекта. Поэтому радиолокаторы, используемые для исследования небесных тел, имеют антенны больших размеров и мощные передатчики. Например, радиолокационная установка центра дальней космической связи в Крыму имеет антенну с диаметром главного зеркала 70 м и оборудована передатчиком мощностью несколько сотен кВт на волне 39 см. Энергия, направляемая к цели, концентрируется в луче с углом раскрыва 25'.

Основная трудность в исследовании небесных тел методами радиолокации связана с тем, что интенсивность радиоволн при радиолокации ослабляется обратно пропорционально четвертой степени расстояния до исследуемого объекта. Поэтому радиолокаторы, используемые для исследования небесных тел, имеют антенны больших размеров и мощные передатчики. Например, радиолокационная установка центра дальней космической связи в Крыму имеет антенну с диаметром главного зеркала 70 м и оборудована передатчиком мощностью несколько сотен кВт на волне 39 см. Энергия, направляемая к цели, концентрируется в луче с углом раскрыва 25'.

Из радиолокации Венеры, уточнено значение астрономической единицы: 1 а. е.=149 597 870 691 ± 6м ≈149,6 млн.км., что соответствует Р=8,7940". Так проведенная в Советском Союзе обработка данных радиолокационных измерений расстояния до Венеры в 1962-75гг (один из первых удачных экспериментов по радиолокации Венеры провели сотрудники Института радиотехники и электроники АН СССР в апреле 1961г антенной дальней космической связи в Крыму, = 39 см) дала значение 1 а.е. =149597867,9 ±0,9 км. XVI Генеральная ассамблея Международного астрономического союза приняла в 1976г значение 1 а.е.=149597870±2 км. Путем радиолокации с КА определяется рельеф поверхности планет и их спутников, составляются их карты.

Основные антенны, используемые для радиолокации планет:

= Евпатория, Крым, диаметр 70 м, = 39 см;

= Аресибо, Пуэрто Рико, диаметр 305 м, = 12.6 см;

= Голдстоун, Калифорния, диаметр 64 м, = 3.5 и 12.6 см, в бистатическом режиме прием осуществляется на системе апертурного синтеза VLA.

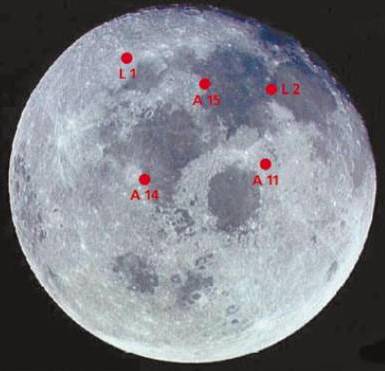

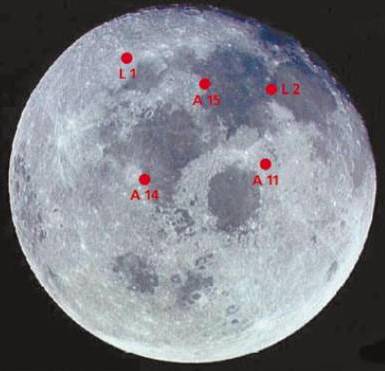

С изобретение Квантовых генераторов (лазера) в 1969г произведена первая лазерная локация Луны (зеркало для отражения лазерного луча на Луне установили астронавты США «Ароllо - 11» 20.07.69г), точность измерения составили ±30 см. На рисунке показано расположение лазерных уголковых отражателей на Луне, установленных при полете КА "Луна-17, 21" и "Аполлон - 11, 14, 15". Все, за исключением отражателя Лунохода-1 (L1), работают и сейчас.

С изобретение Квантовых генераторов (лазера) в 1969г произведена первая лазерная локация Луны (зеркало для отражения лазерного луча на Луне установили астронавты США «Ароllо - 11» 20.07.69г), точность измерения составили ±30 см. На рисунке показано расположение лазерных уголковых отражателей на Луне, установленных при полете КА "Луна-17, 21" и "Аполлон - 11, 14, 15". Все, за исключением отражателя Лунохода-1 (L1), работают и сейчас.

Лазерная (оптическая) локация нужна для:

-решение задач космических исследований.

-решение задач космической геодезии.

-выяснения вопроса о движении земных материков и т.д.

2) Определение размеров небесных тел.

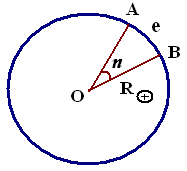

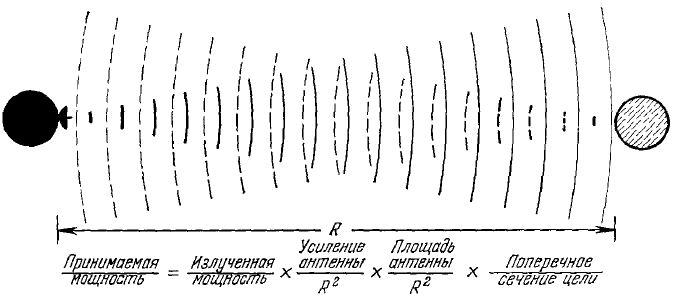

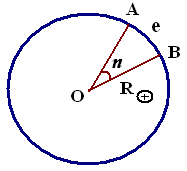

а) Определение радиуса Земли.

|

| АОВ=n=φА-φВ(разность географических широт)

е=АВ - длина дуги вдоль меридиана

т.к. е10=е/n=2πR/3600 ,то  [форм 21]. [форм 21]. Аналогичным способом в 240г до НЭ (рисунок выше) определяет радиус Земли географ Эратосфен. L/800=3600/7,20 |

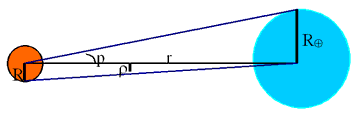

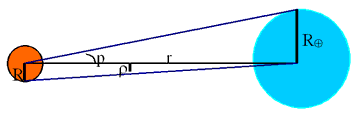

б) Определение размера небесных тел.

|

| Р-параллакс.

ρ - угловой радиус светила

Из прямоугольных треугольников дважды используя формулу R=r. sin ρ (чертёж) получим

[форм. 22] [форм. 22] |

III. Закрепление материала

Пример 7 (стр. 51).

CD- "Red Shift 5.1" - Определить на данный момент удаленность нижних (планет земной группы, верхних планет, планет гигантов) от Земли и Солнца в а.е.

Угловой радиус Марса 9,6", а горизонтальный параллакс 18". Чему равен линейный радиус Марса?

Каково расстояние между лазерным отражателем на Луне и телескопом на Земле, если импульс возвратился через 2,43545с?

Расстояние от Земли до Луны в перигее 363000км, а в апогее 405000км. Определите горизонтальный параллакс Луны в этих положениях.

Тест с картинками по главе 2.

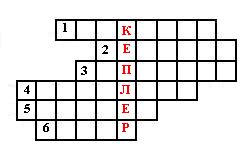

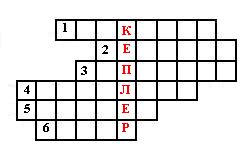

Дополнительно, для тех кто сделал - кроссворд.

|

| Планета СС Ближайшая к Земле точка орбиты ИСЗ Ученый, создатель гелиоцентрической системы мира Угол под которым со светила виден R Земли Ученый, направивший первым в 1609г телескоп на небо Сторона горизонта |

Итог:

1) Что такое параллакс?

2) Какими способами можно определить расстояние до тел СС?

3) Что такое базис? Что принимается за базис для определения расстояния до тел СС?

4) Как зависит параллакс от удаленности небесного тела?

5) Как зависит размер тела от угла?

6) Оценки

Домашнее задание: §11; вопросы и задания стр. 52, стр. 52-53 знать и уметь. Повторить полностью вторую главу. СР№6 , ПР№4.

Можно задать по данному разделу подготовить кроссворд, опросник, реферат об одном из ученых-астрономов или истории астрономии (один из вопросов или направлений).

Можно предложить практическую работу "Определение размера Луны".

Можно предложить практическую работу "Определение размера Луны".

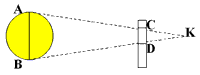

В период полнолуния, используя две соединенные под прямым углом линейки, определяются видимые размеры лунного диска: поскольку треугольники KCD и КАВ подобны, из теоремы о подобии треугольников следует, что: АВ/СD=KB/KD. Диаметр Луны АВ = (CD.KB)/KD. Расстояние от Земли до Луны берёте из справочных таблиц (но лучше, если сумеете вычислить его сами).

Приближённый метод.

Приближённый метод.  Пример: Найти неизвестное расстояние АС.

Пример: Найти неизвестное расстояние АС. [АВ] – Базис - основное известное расстояние, т. к. углы САВ и СВА – известны, то по формулам тригонометрии (теорема синусов) можно в ∆ найти неизвестную сторону, т. е. [CА]. Параллактическим смещением называется изменение направления на предмет при перемещении наблюдателя.

[АВ] – Базис - основное известное расстояние, т. к. углы САВ и СВА – известны, то по формулам тригонометрии (теорема синусов) можно в ∆ найти неизвестную сторону, т. е. [CА]. Параллактическим смещением называется изменение направления на предмет при перемещении наблюдателя. , так как при малом значении угла если выражать величину угла в радианах и учитывать, что угол выражен в секундах дуги, а 1рад =57,30=3438'=206265", то и получается вторая формула.

, так как при малом значении угла если выражать величину угла в радианах и учитывать, что угол выражен в секундах дуги, а 1рад =57,30=3438'=206265", то и получается вторая формула. з истории: Первое измерение параллакса (параллакса Луны) сделано в 129г до НЭ Гиппархом (180-125, Др. Греция).

з истории: Первое измерение параллакса (параллакса Луны) сделано в 129г до НЭ Гиппархом (180-125, Др. Греция). Основная трудность в исследовании небесных тел методами радиолокации связана с тем, что интенсивность радиоволн при радиолокации ослабляется обратно пропорционально четвертой степени расстояния до исследуемого объекта. Поэтому радиолокаторы, используемые для исследования небесных тел, имеют антенны больших размеров и мощные передатчики. Например, радиолокационная установка центра дальней космической связи в Крыму имеет антенну с диаметром главного зеркала 70 м и оборудована передатчиком мощностью несколько сотен кВт на волне 39 см. Энергия, направляемая к цели, концентрируется в луче с углом раскрыва 25'.

Основная трудность в исследовании небесных тел методами радиолокации связана с тем, что интенсивность радиоволн при радиолокации ослабляется обратно пропорционально четвертой степени расстояния до исследуемого объекта. Поэтому радиолокаторы, используемые для исследования небесных тел, имеют антенны больших размеров и мощные передатчики. Например, радиолокационная установка центра дальней космической связи в Крыму имеет антенну с диаметром главного зеркала 70 м и оборудована передатчиком мощностью несколько сотен кВт на волне 39 см. Энергия, направляемая к цели, концентрируется в луче с углом раскрыва 25'. С изобретение Квантовых генераторов (лазера) в 1969г произведена первая лазерная локация Луны (зеркало для отражения лазерного луча на Луне установили астронавты США «Ароllо - 11» 20.07.69г), точность измерения составили ±30 см. На рисунке показано расположение лазерных уголковых отражателей на Луне, установленных при полете КА "Луна-17, 21" и "Аполлон - 11, 14, 15". Все, за исключением отражателя Лунохода-1 (L1), работают и сейчас.

С изобретение Квантовых генераторов (лазера) в 1969г произведена первая лазерная локация Луны (зеркало для отражения лазерного луча на Луне установили астронавты США «Ароllо - 11» 20.07.69г), точность измерения составили ±30 см. На рисунке показано расположение лазерных уголковых отражателей на Луне, установленных при полете КА "Луна-17, 21" и "Аполлон - 11, 14, 15". Все, за исключением отражателя Лунохода-1 (L1), работают и сейчас.

Можно предложить практическую работу "Определение размера Луны".

Можно предложить практическую работу "Определение размера Луны".