Урок № 32

Биосфера.

Цель урока:

Формирование знаний о причинах влияющих на распространение организмов на Земле.

Формирование умений анализировать, опознавать, сопоставлять явления и факты, работать с текстом.

Раскрытие смысла терминов: биосфера, широтная зональность, высотная поясность.

Развитие навыков работы с компьютером, тестами, умений составлять схемы.

Воспитание в сознании учащихся необходимости защищать живые организмы от негативного влияния хозяйственной деятельности человека.

-

Продолжить формирование знаний о природных зонах Земли, их разнообразии и основных особенностях; закрепить знания о причинах формирования широтной зональности.

Оборудование: карта «Географические пояса и природные зоны Земли », атласы, контурные карты, учебник.

Ход урока

Организационный момент.

Проверка д.з..

Изучение нового материала

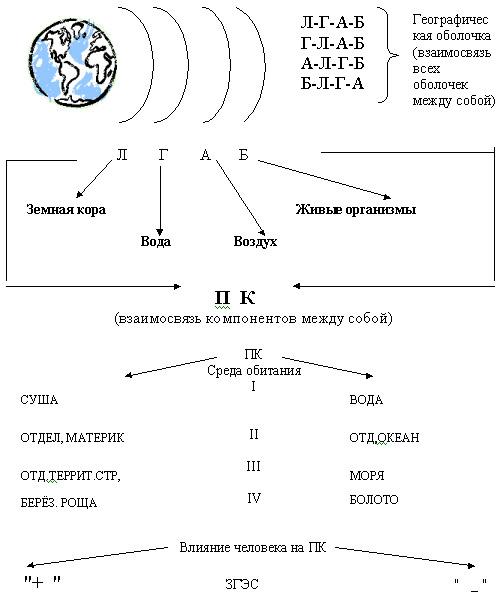

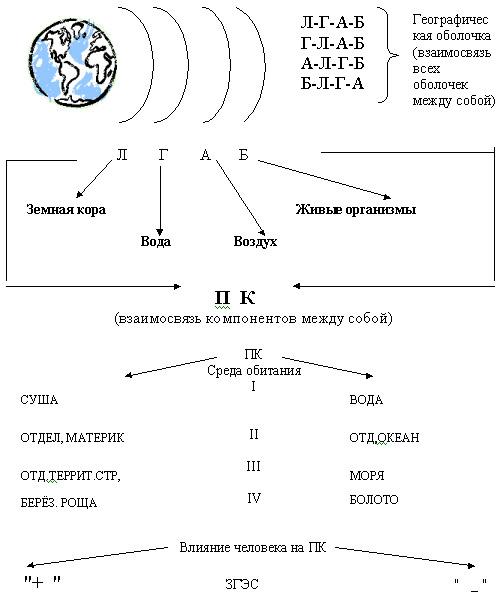

Изучая географию, мы постоянно подходим к мысли об уникальности Земли. Чем уникальна наша планета — эту проблему мы будем решать на уроке. Уникальность (единственность, исключительность) планеты Земля состоит в том, что ее населяют живые организмы, на ней есть жизнь. Зона места обитания живых организмов на нашей планете охватывает верхние слои земной коры, гидросферу и нижние слои атмосферы. Учащихся подводят к выводу о том, что биосфера определяется наличием условий, необходимых для жизни организмов.

1)Понятие биосфера.

Название оболочки, где распространена жизнь, в конце XIX в. дал австрийский геолог Эдуард Зюсс. Этот ученый ввел термин «биосфера» (от слова «биос» — жизнь, «сфера» — шар). В 20-е гг. XX в. выдающийся русский ученый Владимир Иванович Вернадский разработал целостное учение о биосфере. По его мнению, биосфера — это не только область жизни, но и сложная природная система, которая преобразует живые организмы. Далее учитель дает определение биосферы, включающей нижнюю часть воздушной оболочки (атмосферы), водную оболочку (гидросферу) и верхнюю часть литосферы.

Живое вещество биосферы распространяется по земной поверхности и оказывает влияние на окружающую среду, изменяя ее. Так, живые организмы ученые обнаружили в многолетних толщах льда, донных отложениях глубоководных впадин, недрах вулканов.

На уроке определяют границы биосферы.

Учитель отмечает, что пределы биосферы обусловлены границами физических условий существования живых организмов. Существование жизни ограничивается значениями температуры от – 250 до +160 °С и давлением 0,001—3000 атм. Нижняя граница жизни биосферы в Океане проходит на глубине 10 км, а в земной коре до 2 км. Верхняя граница биосферы проходит в атмосфере; она обусловлена слоем озона, предохраняющим живое вещество от губительного ультрафиолетового излучения Солнца, и распространена на высоте от 20 до 45 км над уровнем моря.

Затем учащиеся выясняют, какие живые организмы обитают в биосфере. -Сколько видов живых организмов на Земле? Что такое органический мир? Почему человек — часть органического мира? Какие особенности характеризуют мир растений? Каковы особенности обитания живых организмов в Океане?

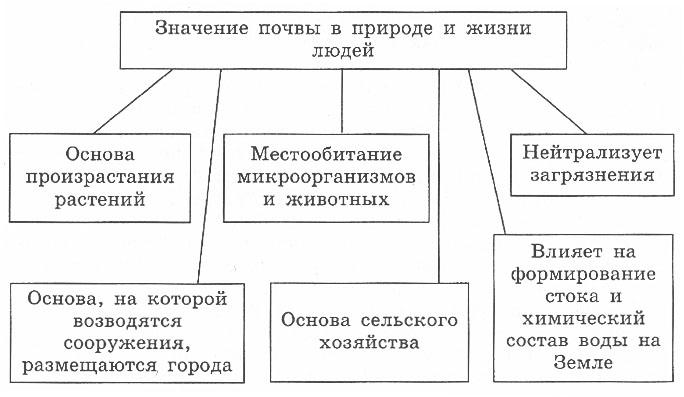

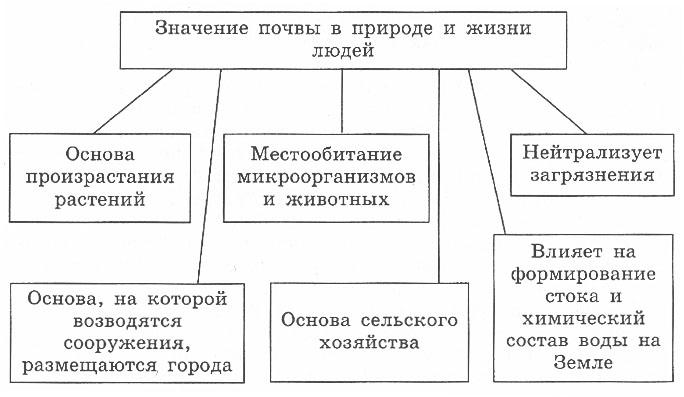

2) Почвы.

Далее изучается особое вещество биосферы — почва. Вначале определяется, что такое почва и как она образовалась. Можно подчеркнуть, что удивительное природное тело — почва находится у нас под ногами. К ней у людей всегда было особое отношение. Они обожествляли почву, называли ее матушкой, кормилицей, землицей. Вы знаете, что от почвы зависит урожай зерна, овощей, фруктов.

Долгое время у ученых не было ответа на вопросы: что такое почва? Как она образовалась? Только в конце XIX в. великий русский ученый, основатель почвоведения (науки о почвах) Василий Васильевич Докучаев смог ответить на эти вопросы. Ученый выяснил, что почва — особое природное тело, такое же, как минералы, растения, животные. Она образовалась под влиянием горных пород, рельефа, климата, воды, микроорганизмов, растений и животных. На образование почвы влияет деятельность человека, а также такой особый фактор, как время. Действительно, почвы образуются очень медленно под воздействием перечисленных условий. За 100 лет мощность почвы увеличивается всего на 0,5—2 см. Этот факт свидетельствует о том, что люди должны бережно относиться к этому удивительному дару природы.

Почва — самый верхний, очень тонкий (толщина его колеблется от нескольких сантиметров до 2—3 м) слой на поверхности Земли, образовавшийся в результате длительного взаимодействия живой (органической) и неживой (неорганической) природы.

Учитель отмечает, что почву населяют многочисленные живые организмы. Из чего же они получают все вещества, необходимые для жизни? В почве живут крупные животные — землеройки и кроты, ходы которых отмечены на поверхности кучками земли. Они роют, рыхлят, перемешивают почву. Особенно большую роль в жизни почвы играют дождевые черви, насекомые и их личинки, клещи, которые, питаясь растительными остатками, перерабатывают их в перегной.

Далее отмечается, что самое главное свойство почвы — плодородие. Учащиеся выясняют сущность этого понятия. Плодородие зависит от наличия в почве органического вещества — перегноя (гумуса). Этим почва отличается от горных пород. Если посадить семена растений в почву, песок или глину, то можно убедиться, что семена, если их поливать, дадут ростки только в почве. Значит, в почве содержатся все питательные вещества, которые необходимы для нормального развития растений. Наиболее богаты питательными веществами черноземные почвы. Толщина слоя гумуса в них достигает 1—1,5 м. Черноземы распространены в степях. Под смешанными и хвойными лесами образуются подзолистые почвы. Их цвет напоминает золу. Содержание гумуса в них невелико.

Количество перегноя, ежегодно образующегося в почве, зависит от многих условий: состава и количества остатков растительности, скорости их разложения в течение года и т. д. Разложение растительных и животных остатков зависит от климата. В суровом, холодном климате они слабо разлагаются, поэтому слой перегноя незначителен. В условиях сухого, теплого климата происходит более быстрое разложение органических веществ.

Условия образования разных типов почв различны. В зависимости от рельефа, вод, климата, растительных и животных организмов для каждой территории характерны свои сочетания почв с определенными свойствами

Учитель обращает внимание на то, что почву необходимо беречь. Почву называют бесценным природным богатством за то, что она одевает, кормит, дает сырье для промышленности, лес для строительства. Она нуждается в бережном отношении, поскольку очень легко разрушается, смывается водой и сдувается ветром. Однако самый большой урон почве наносит человек. Неправильная распашка почвы, неумелое применение удобрений, ядохимикатов, давление на почву мощной сельскохозяйственной техники, загрязнение окружающей среды — все это приводит к гибели почвенных организмов, к разрушению верхнего, плодородного слоя почвы.

3)Широтная зональность и высотная поясность.

Природные условия на Земле закономерно изменяются с географической широтой.В направлении от полюсов к экватору на суши последовательно располагаются разные природные зоныю

-Что изменяется в составе природных зон?

Главная причина широтной зональности- изменение соотношения тепла и влаги от экватора к полюсам.

Смену природных зон в горах – называют – высотной поясностью.

А). познакомиться с природными зонами Земли

Б). выявить особенности природы каждой зоны

- Для решения поставленной задачи отправимся в путешествие. Любое путешествие следует начинать с изучения карты. Узнаем, какие природные зоны существуют. Откройте учебник на 144 странице. По рисунку № 93 определите, какие природные зоны формируются на Земле?

Задание: Работа по группам.

Каждая группа будет заниматься изучением природной зоны.

1) группа отправляется в природную зону вечных экваториальных лесов для изучения района произрастания бананов.

2) спускается на плотах по сибирской реке в тайгу, район произрастания сибирской сосны.

3) группа вместе с караваном арабов кочевников в пустыню, в оазисах которой растет финиковая пальма.

4) на оленьих упряжках в тундру, где на болотах можно полакомиться клюквой.

5) верхом на лошадях поскачут в степь, где отличные условия для выращивания кукурузы.

5.Подведение итогов.

-Да, действительно в природе каждый живой организм имеет определенные требования к условиям существования.(на доске вывешиваются символы компонентов)

- Какого элемента не хватает, чтобы получить схему ПК?

- Что означают эти стрелки?

-. Да В природе действительно все взаимосвязано, разумно и неразделимо. Изменение хотя бы - одного компонента природы приводит к изменению всего комплекса. Давайте это докажем.

-Представьте, что ваша рука это природный комплекс. Уберите один компонент – большой палец и попытайтесь без него застегнуть пуговицу. Получается?

-Почему не удалось застегнуть пуговицу?

-Посмотрите внимательно, какого компонента живой природы не хватает в схеме? (который в результате использования компонентов природы существенно изменяет все земные ПК).

-Без использования природных компонентов человек не может существовать. Поместите вашу руку – символ человека в центр ОК и обведите ее. Вот теперь схема составлена окончательно.

6.Д.з . п.46-50.

![]()