Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова»

Институт ландшафтной архитектуры, строительства и обработки древесины

Кафедра ландшафтной архитектуры

Контрольная работа по дисциплине

«Ландшафтное проектирование»

ВАРИАНТ 5

Выполнила: студентка группы

зЛАб-ЛА-22-2 Пантелеева

Людмила Геннадьевна

Направление: 35.03.10

№ зачётной книжки: 422334

Проверила: к.с.-х.н., доцент

кафедры ландшафтной

архитектуры Куприянова

Александра Генриховна

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Понятие художественного стиля в ландшафтном проектировании. Регулярный и пейзажный приемы формирования объектов ландшафтной архитектуры 3

2 Группы из деревьев и кустарников. Понятие, классификация, назначение в пейзаже. 5

3 Пояснительная записка к обмеру 11

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 13

1 Понятие художественного стиля в ландшафтном проектировании. Регулярный и пейзажный приемы формирования объектов ландшафтной архитектуры

Стиль в садово-парковом искусстве – это устойчивая совокупность композиционно-планировочных и строительно-агротехнических принципов отвечающая мировоззрению, философии и эстетическим принципам определенного периода. Стилистические традиции формирования ландшафтного пространства складывались исторически и географически и определялись архитектурным стилем эпохи [1, с. 7].

Основными видами пространственного построения садов и парков признаны регулярное и пейзажное. С первым из них связано понятие о геометрическом, формальном стиле планировки, со вторым – о живописном, свободном [1, с. 6; 4, с. 3; 5, с. 55].

Основными чертами регулярного стилевого направления являются:

- геометрическая сетка плана, которая включает прямолинейную трассировку дорог, геометрическую форму партеров и цветников, симметричное оформление композиционной оси и пр.;

- архитектурно обработанный, террасированный рельеф;

- подчеркнуто доминирующее расположение главного здания;

- четкие контуры водоемов, их центральное расположение на участке или в рамках композиции;

- рядовые посадки древесно-кустарниковой растительности. Предпочтение отдается растениям с естественной «геометрической» формой кроны (пирамидальный тополь, можжевельник, шаровидная туя и т.п.) или легко поддающимся стрижке (липа, туя и т.п.) [1, с. 6].

В истории садово-паркового искусства к этому направлению относят сады Древнего Египта и Месопотамии, Древней Греции и Рима, сады Средневековья и Возрождения, французские регулярные парки XVII в., сады и парки России к. XVII-пер. пол. XVIII в.

Основными чертами пейзажного стилевого направления являются:

- свободная сетка плана, включающая свободную трассировку дорог;

- естественный рельеф;

- свободные контуры водоемов, лужаек и полян, цветников;

- свободно растущие деревья с живописными формами крон [1, с. 6].

В массовом представлении пейзажный стиль – это не тронутая человеком природа в своей первозданной красоте. В действительности же это направление в ландшафтном искусстве предполагает разумное вмешательство в природу, а кажущаяся «естественность» и даже «неупорядоченность» – это результат кропотливой, постоянной и тщательной работы человека.

К этому стилевому направлению относят сады Китая и Японии, пейзажные парки Европы XVIII в. и России XVIII-нач. XIX вв., садово-парковое искусство Европы, Америки и России XIX-нач. XX вв.

2 Группы из деревьев и кустарников. Понятие, классификация, назначение в пейзаже.

Группа – это «сочетание древесных растений одного или нескольких видов, расположенных изолированно на открытом пространстве парка» [3, с. 72]. Считается, что в группу должно входить не менее трех экземпляров деревьев или кустарников, которые полностью обозреваются с одной точки.

Назначение древесных групп в пейзаже разнообразно: они часто служат доминантами пейзажных картин или их акцентами, создают передний и средний план пейзажа. Их используют для оформления полян, обогащения и внесения разнообразия в древесные массивы, членения паркового пространства [1, с. 147-148; 4, с. 43-53].

Группы могут классифицироваться по разным признакам.

По величине различают на малые, средние и большие с учетом площади открытого пространства и самого садово-паркового объекта. Малые – диаметр проекции кроны в поперечнике не более 25 м, средние – не более 50 м, большие – до 80 м. Высота группы определяется по самому большому дереву, поскольку этот критерий является относительной величиной в парковом пейзаже.

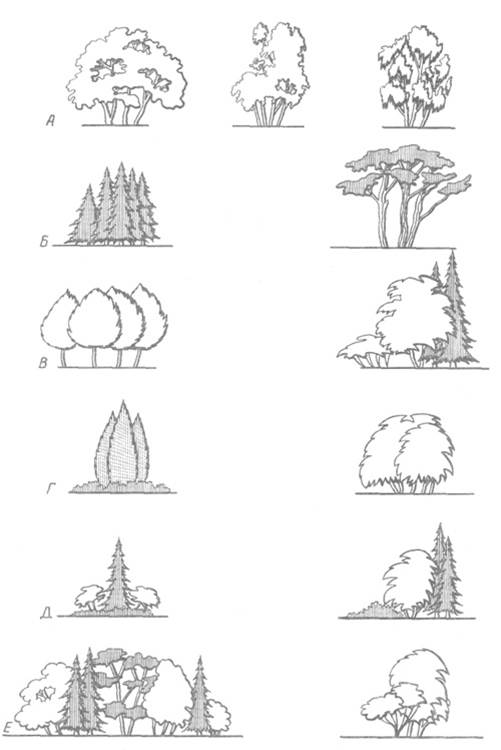

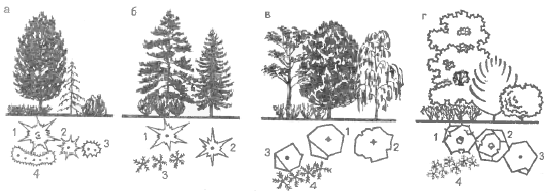

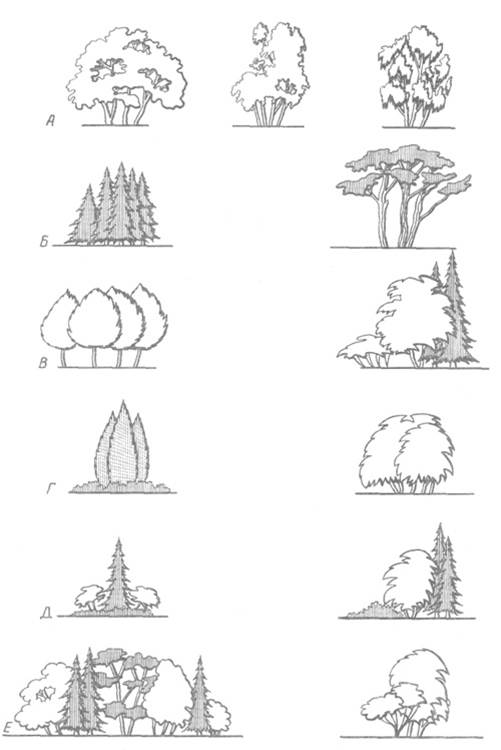

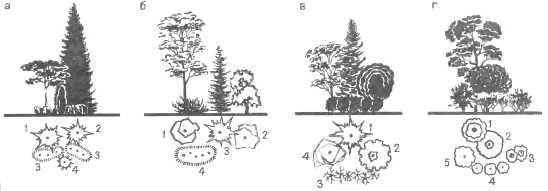

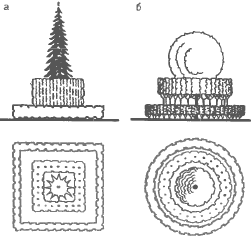

По дендрологическому составу группы бывают чистыми и смешанными (рисунок 1). Группы с небольшим количеством экземпляров (от 2 до 5-7) чаще бывают чистыми. Группы от 10 до 20 экземпляров чаще бывают смешанными.

Рис. 1 – Классификация групп по составу пород: 1 – чистые группы: а, б – лиственные; в, г – хвойные; 2 – смешанные: д – лиственные; е – хвойные; ж – смешанные.

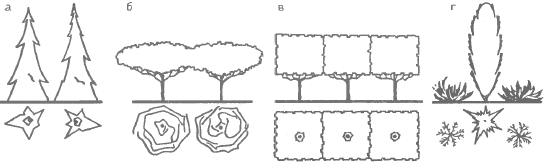

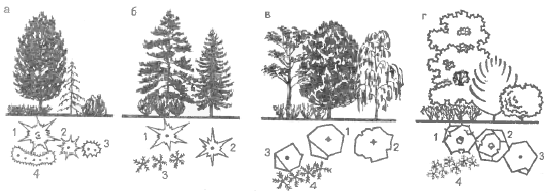

По построению группы разделяются на регулярные (симметричные) и иррегулярные (асимметричные), контрастные и нейтральные по цвету, структуре, форме, которые, в свою очередь, делятся на имеющие «ядро» и не имеющие его (рисунок 2).

Рис. 2 – Классификация групп по внешним признакам: А – структура: грубая, средняя, тонкая; Б – сомкнутость: 0,8 и 0,3; В – форма насаждений: простая, сложная; Г – цвет: светлая, темная; Д – габитус: симметричная, асимметричная; Е – величина: большая, малая.

По густоте посадки или структуре группы можно разделить на плотные (густые), рыхлые (ажурные) и с просветами. Для создания плотных групп используют деревья с густым ветвлением и облиствением и располагают их на расстоянии 0,5-3,5 м друг от друга или создают сложную по форме многоярусную композицию из деревьев разного возраста так, чтобы крона одного дерева проектировалась на крону другого и перекрывала просветы в ветвях. Рыхлые группы создаются из растений с соответствующей архитектоникой кроны, которые высаживаются на расстоянии в среднем от 3 до 9 м друг от друга, что обеспечивает их главный принцип – сквозную просматриваемость. В ажурную группу входит 3-10 экземпляров растений. Группы с просветами представляют собой структурный вариант рыхлых групп. От них они отличаются меньшим количеством растений и увеличенным расстоянием между ними (в малых группах 0,5 – 3 – 5 м; в больших – 5-9 м) [3, с. 72-74; 1, с. 141-147; 4, с. 43-53; 5, с. 17-21].

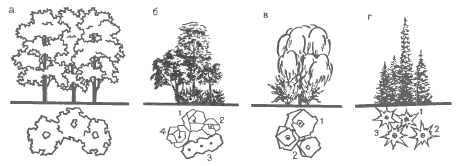

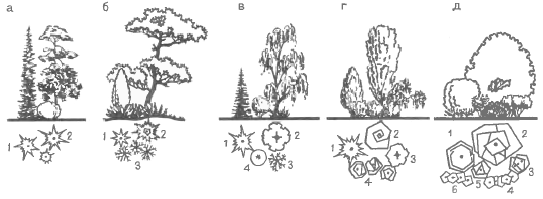

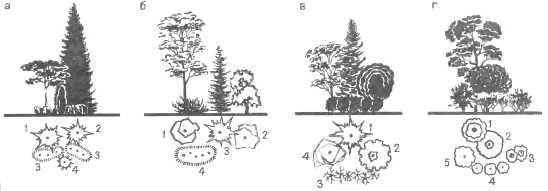

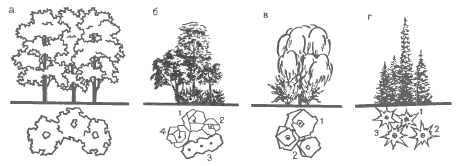

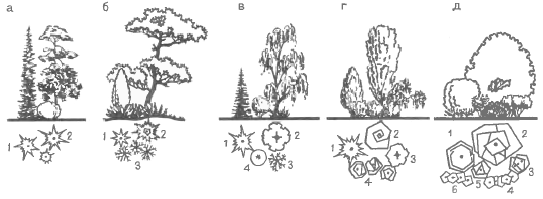

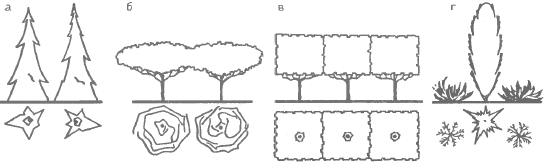

Композиции, которые можно создать из деревьев и кустарников, невероятно разнообразны [3, с. 76-77]. Но их разнообразие можно свети к двум принципам: ландшафтному (рисунки 3-7) и регулярному (рисунки 8-11) [3, с. 81-86]. Ландшафтными группами при построении пейзажа можно добиваться совершенно разного эффекта. Например, чистые по породному составу группы улучшают декоративные качества насаждений, не нарушая целостности их восприятия. Смешанные по составу пород – работают как яркие акценты на полянах и лужайках, у водоемов и входов в парк. Умело подбирая ассортимент для групп, можно добиться эффекта покоя, гармонии, и, наоборот, динамики, движения.

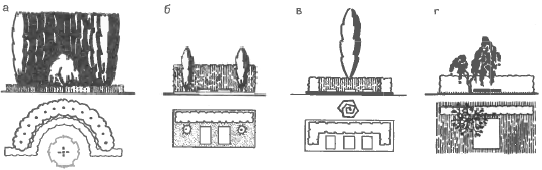

Регулярные группы менее разнообразны по породному составу и чаще создаются из пород с естественной геометрической формой кроны или из легко поддающихся стрижке для создания таковой. Они используются в регулярных композициях, например, для оформления мемориалов, памятников, для создания акцента на центре композиции, на перекрестках парковых дорог.

Рис. 3 – Гармоничные ландшафтные группы: а – однопородная (клен остролистный); б – разнопородная, построенная на единстве декоративной мозаики (1 – ясень зеленый; 2 – рябина обыкновенная; 3 – рябинник; 4 – клен ясенелистный); в – разнопородная, гармоничная по окраске и мозаике листьев (1 – ива белая серебристая; 2 – лох узколистный); г – разнопородная стабильная из деревьев с гармоничным сочетанием форм кроны, мозаики окраски хвои (1 – пихта одноцветная; 2 – ель обыкновенная; 3 – можжевельник виргинский)

Рис. 4 – Ландшафтные группы, контрастные по форме кроны: а – стабильная группа (1 – пихта одноцветная; 2 – сосна обыкновенная; 3 – туя западная шаровидная); б – полустабильная группа (1 – туя западная колонновидная; 2 – лиственница даурская; 3 – можжевельник казацкий); в – полустабильная группа (1 – ель колючая; 2 – береза бородавчатая; 3 – можжевельник казацкий); г – изменяющаяся группа (1 – лиственница сибирская; 2 – тополь Болле; 3 – тополь китайский; 4 – сирень венгерская; 5 – боярышник сибирский); д – динамическая группа, построенная по мотивам периодичности цветения, время которого указано в скобках (1 – абрикос (апрель); 2 – каштан конский (май); 3 – клен гиннала (май); 4 – акация колючая (июнь-июль); 5 – акация амурская (июнь); 6 – будлея Давида (июнь-сентябрь)).

Рис. 5 – Ландшафтные группы, построенные на контрастах мозаики листьев, цветов, плодов: а – стабильная группа (1 – сосна крымская; 2 – ель Энгельмана; 3 – туя западная нитевидная; 4 – туя западная колонновидная); б – полустабильная группа (1 – акация белая; 2 – катальпа; 3 – можжевельник виргинский; 4 – можжевельник казацкий); в – изменяющаяся группа (1 – лиственница сибирская; 2 – берест шаровидный; 3 – птелея; 4 – гледичия); г – динамическая группа (1 – акация белая; 2 – абрикос; 3 – клен татарский; 4 – скумпия; 5 – яблоня многоцветная)

Рис.6 – Ландшафтные группы, построенные на контрасте степени ажурности кроны: а – стабильная группа (1 – сосна Веймутова; 2 – ель Краснотона; 3 – туя западная нитевидная); б – полустабильная группа (1 – сосна обыкновенная; 2 – лиственница сибирская; 3 – туя западная шаровидная); в – изменяющаяся группа (1 – каштан конский; 2 – береза бородавчатая плакучая; 3 – гледичия; 4 – смородина золотистая); г – динамическая группа, изменяющаяся за период вегетации (цветение, плодоношение, окраска листьев) (1 – дуб красный; 2 – груша обыкновенная; 3 – абрикос; 4 – тамарикс).

Рис.7 – Ландшафтные группы, построенные на быстрых контрастах: а – стабильная группа (1 – пихта одноцветная; 2 – сосна горная; 3 – туя западная шаровидная); б – полустабильная группа (1 – ель Энгельмана; 2 – шелковица белая; 3 – можжевельник обыкновенный); в – видоизменяющаяся группа (1 – вяз шаровидный; 2 – тополь Болле; 3- 3 – акация желтая плакучая); г – динамическая группа (1 – груша обыкновенная; 2 – акация белая; 3 – вишня душистая; 4 – спирея японская).

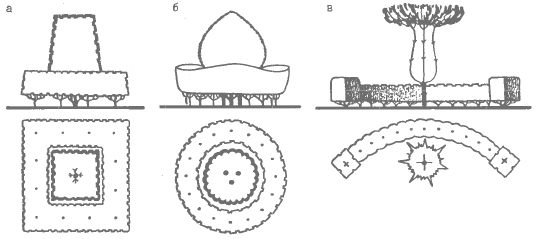

Рис.8 – Регулярные замыкающиеся группы: пример использования классических форм крон деревьев и кустарников с повторением однотипных крон по форме и высоте (а, б, в) или использование их контрастных форм (г). Подобные приемы могут быть использованы в рядовых посадках.

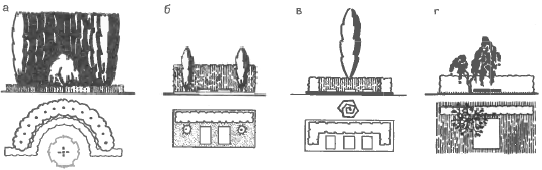

Рис.9 – Регулярные декоративные группы для центрального расположения: а – группа из четырех деревьев с акцентом в центре композиции; б – ярусная группа с акцентом овальной формы; Регулярные группы углового расположения: а – полустабильная группа из трех деревьев с угловым высотным акцентом; б – изменяющаяся линейная группа с высотным акцентом на фланге

Рис.10 – Регулярные группы мемориального строя: а – солитер плакучей формы на фоне каре из пирамидальных тополей и стриженой живой изгороди; б – зеленая стена из стриженой туи с двумя акцентами колонновидной формы; в – каре из стриженой живой изгороди с акцентом колонновидной формы в центре композиции; г – композиция с контрастным акцентом плакучей формы.

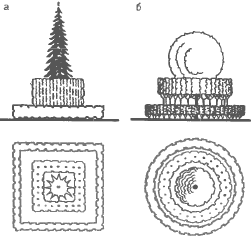

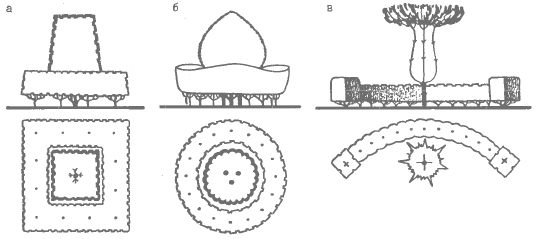

Рис.11 – Регулярные группы монументального строя: а – ярусная композиция квадратного построения в плане; б – ярусная композиция кругового построения в плане

Рис.12 – Регулярные формованные группы: а – двухъярусная группа квадратного построения с акцентом в центре композиции; б – двухъярусная группа кругового строения с акцентом в центре ширококонусовидной формы; в – сформированный солитер на фоне каре из стриженой живой изгороди

3 Пояснительная записка к обмеру

В качестве объекта для выполнения задания был выбран сквер им. В. И. Ленина, расположенный в г. Архангельск, в поселке лесозавода №3.

В начале 80-х годов коллективом лесозавода было принято решение установить на территории поселка памятник, посвященный В. И. Ленину. Деньги, заработанные лесопильщиками на субботниках, были направлены на изготовление памятника, который был установлен в 1985 г. на месте бывшего поселкового стадиона, который был перенесен восточнее. В тот же год вокруг памятника был разбит сквер общей площадью 2,2 га, были заложены основные посадки, сохранившиеся до наших дней, обустроены цветники у памятника.

В советский период сквер использовался как место для прогулок и проведения митингов на 7 ноября, 1 мая и т.п. Позднее несколько пришел в запустение и использовался в основном для прогулок мам с колясками. В это время в сквере было протоптано много стихийных троп.

В начале 10-х гг. жители поселка своими силами реставрировали памятник и постамент, начали снова высаживать цветы. Еще позднее, в 2021 г., сквер вошел в перечень территорий, чью реконструкцию провели в рамках программы «Комфортная городская среда». Было заменено покрытие дорожек с асфальтового на гранитное, произведен свод части деревьев и обустройство на этом месте детских и спортивной площадок, была реставрирована потерявшая декоративность живая изгородь, установлены новые МАФ, обустроена парковка.

Площадь объекта – 2,2 га, форма – неправильная, трапециевидная. При этом сквер главной дорогой делится на две части: верхнюю, с памятником В. И. Ленину, которая вписывается в прямоугольник, и нижнюю, вытянутой трапециевидной формы. С юга сквер граничит с магистралью общегородского значения, Ленинградским проспектом; с востока – с улицей местного значения, улицей В. Чкалова; с севера и запада – внутриквартальными проездами.

Изначальная регулярная планировка сквера была нарушена при последней реконструкции 2022 года, т.к. была замощена большая часть стихийных дорожек, возникших ранее, и сильно перепланирована восточная часть сквера. Однако до сих пор композиционным центром объекта является памятник В. И. Ленину с разбитым около него цветником.

Справа и слева от него размещаются массивы из тополя душистого (Populus suaveolens Fisch.). С правой стороны сохранилась изначальная планировка 80-х гг. с крестообразным делением массива двумя дорожками, место пересечения которых акцентировано посадкой четырех экземпляров ели колючей (Picea pungens Engelm.). С левой стороны эта планировка ДТС не сохранилась, кроме того, часть массива была сведена и на его месте устроены площадки (для детей дошкольного и школьного возраста и спортивная), которые были обсажены свободной живой изгородью из жимолости татарской (Lonicera tatarica L.).

Южная часть сквера, представляющая собой вытянутую с запада на восток трапецию, также подверглась сильным изменениям. Массив из тополя душистого (P. suaveolens) здесь был сильно прорежен, остались только несколько групп деревьев, к которым добавили единичные экземпляры ели колючей (P. pungens). Была восстановлена сильно пострадавшая в предшествующий период свободная живая изгородь из жимолости татарской (L. tatarica).

В целом, большую часть сквера занимают насаждения – 1,6 га, на долю дорожек и площадок приходится 0,6 га.

По функциональному назначению сквер занимает промежуточное положение между транзитным и сквером для отдыха, т.к. активно используется жителями поселка как для целей сокращения пути к остановке общественного транспорта на проспекте, так и для прогулок, детских игр и т.п.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Боговая, И. О. Ландшафтное искусство : Учебник для вузов / И. О. Боговая, Л. М. Фурсова. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 223 с., [8] л. с ил. : ил. – ISBN 5-10-000228-Х. – Текст : непосредственный.

Горохов, В. А. Зеленая природа города : Учеб. пособие для вузов / В. А. Горохов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Архитектура-С, 2005. – 528 с., илл. – ISBN 5-9647-0054-3. – Текст : непосредственный.

Гостев, В. Ф. Проектирование садов и парков : Учеб. для техникумов / В. Ф. Гостев, Н. Н. Юскевич. – Москва : Стройиздат, 1991. – 340 с. : ил. – ISBN 5-274-00438-5. – Текст : непосредственный.

Палентреер, С. Н. Ландшафтное искусство (построение пейзажей в парках и лесопарках) / С. Н. Палентреер. – Москва : Росвузиздат, 1963. – 134 с. : илл. – Текст : непосредственный.

Сычева, А. В. Ландшафтная архитектура : Учеб. пособие для вузов / А. В. Сычева. – Москва : ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2004. – 87 с. : илл. – ISBN 5-329-01057-8. – Текст : непосредственный.