Кора больших полушарий мозга: структура и функции.

Кора головного мозга является высшим отделом ЦНС, обеспечивающим на основе врожденных и приобретенных в онтогенезе функций наиболее совершенную организацию поведения организма.

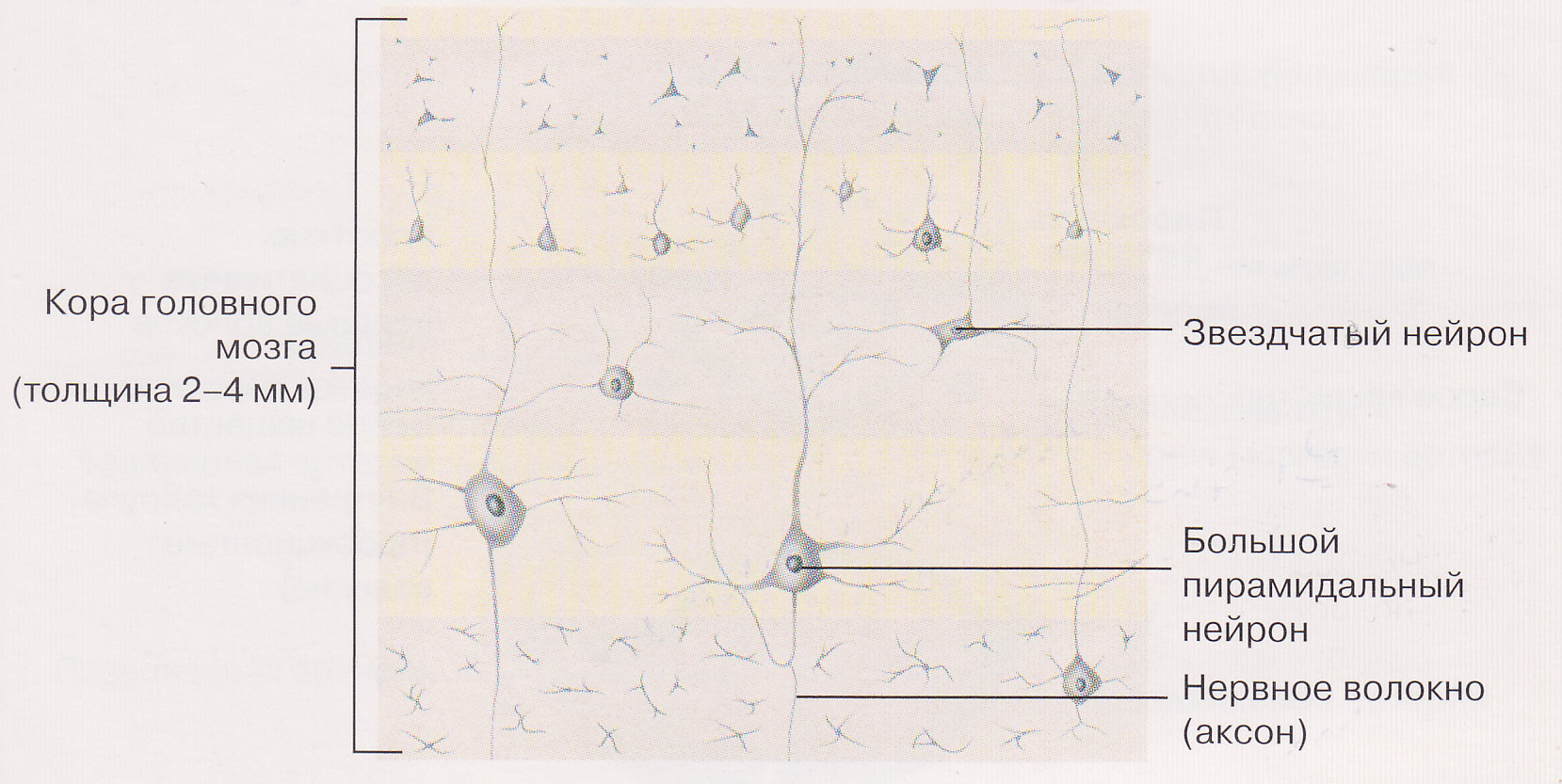

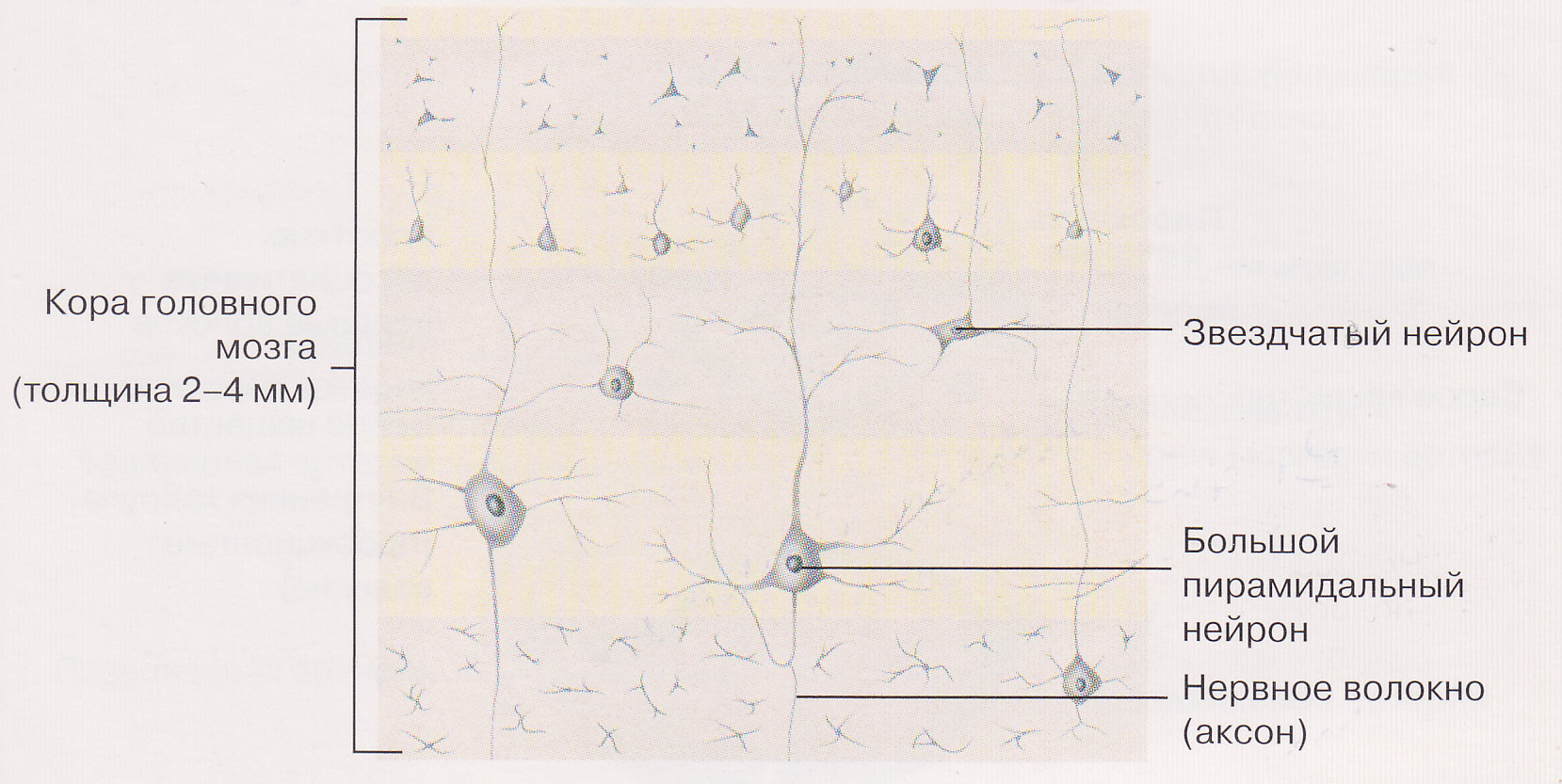

Общая площадь коры мозга человека около 2200 кв.см, количество нейронов коры более 10 млрд. Значительное место в клеточном составе коры занимают пирамидные нейроны. Пирамидные нейроны имеют разную величину, их дендриты несут разное количество шипиков: аксон; звездчатые клетки – имеют короткие дендриты и короткий аксон, обеспечивающий связи нейронов самой коры; веретенообразные нейроны – обеспечивают вертикальные или горизонтальные взаимосвязи нейронов.

К

Рис 2. Серое вещество мозга

ора головного мозга имеет шестислойное строение (рис 2).

Верхний - молекулярный слой, представлен преимущественно восходящими дендритами пирамидных нейронов, сюда же подходят волокна неспецифических ядер таламуса, регулирующие через дендриты этого слоя уровень возбудимости коры. Второй слой – наружный зернистый, состоит из звездчатых клеток, определяющих длительность циркулирования возбуждения в коре мозга, имеют отношение к памяти. Третий слой – наружный пирамидный, формируется из пирамидных клеток малой величины и функционально вместе со вторым слоем обеспечивает корко-корковые связи различных извилин мозга. Четвертый слой – внутренний зернистый, содержит звездчатые клетки, здесь заканчиваются специфические таламокортикальные пути, т.е. пути, начинающиеся от рецепторов анализаторов. Пятый слой – внутренний пирамидный, слой крупных пирамид, которые являются выходными нейронами, аксоны их идут в продолговатый и спинной мозг. Шестой слой – полиморфных клеток. Большинство нейронов этого слоя образуют кортикоталомические пути.

Нейронный состав, его распределение по слоям различаются в разных областях коры, что позволило выделить в мозге человека 53 цитоархитектонических поля. Причем, разделение на цитоархитектонические поля формируется по мере совершенствования функций коры в филогенезе.[2]

Т

ак, в соответствии с цитоархитектоническими картами полушарий большого мозга у человека можно определить корковые концы различных анализаторов (ядер) относительно извилин и долей полушарий (рис. 3).

ак, в соответствии с цитоархитектоническими картами полушарий большого мозга у человека можно определить корковые концы различных анализаторов (ядер) относительно извилин и долей полушарий (рис. 3).

Рис 3. Цитоархитектонические поля коры больших

полушарий большого мозга (по Бродману, 1925):

А - латеральная поверхность; Б - медиальная поверхность; числа - корковые поля

В коре постцентральной извилины и верхней теменной дольке находятся нервные клетки, которые образуют ядро коркового анализатора общей чувствительности (температурной, болевой, чувствительной) и проприоцептивной. Проводящие чувствительные пути, идущие от коры большого мозга, имеют перекрест на уровне спинного и продолговатого мозга. В результате этого постцентральные извилины каждого полушария связаны с противоположной половиной поля. В постцентральной извилине все рецепторные поля разных участков тела имеют свою собственную проекцию на область коркового окончания анализатора общей чувствительности (экранный принцип). Ядро двигательного анализатора находится в основном в двигательной области коры и локализовано в предцентральной извилине, которая лежит перед центральной (роландовой) бороздой. Известно, что в верхних участках предцентральной извилины и в парацентральной дольке расположено ядро, импульсы от которого идут к мышцам нижних отделов туловища и конечностей.

В нижней части предцентральной извилины находится ядро двигательного анализатора, которое регулирует деятельность мышц лица.

В задних отделах средней лобной извилины находится ядро анализатора, которое обеспечивает функцию сопряженного поворота головы и глаз в противоположную сторону.

В области нижней теменной дольки находится ядро двигательного анализатора, функция, которого заключается в осуществлении всех целенаправленных сложных движений.

В коре верхней теменной дольки расположено ядро кожного анализатора, одного из видов чувствительности, которому свойственна функция познания предмета на ощупь. Корковые концы этого анализатора находятся в правом и левом полушариях. Повреждение этих участков коры приводит к утрате узнавания предметов при ощупывании.

Ядро зрительного анализатора находится на медиальной поверхности затылочной доли. В коре затылочной доли левого полушария проецируются соответственно рецепторы латеральной половины сетчатки левого глаза и медиальной половины сетчатки правого глаза. Поражение зрительного анализатора ведет к полной утрате зрения или зрительной памяти с нарушением способности ориентироваться в незнакомом пространстве.

Ядро слухового анализатора локализовано в верхнем крае височной доли. К нему идут проводящие пути от рецепторов как левой, так и правой стороны. При этом одностороннее поражение ядра не вызывает полной утраты способности воспринимать звуки. При двустороннем поражении наблюдается «корковая глухота». На нижней поверхности височной доли полушарий большого мозга, в области крючка (конец парагиппокампальной извилины) находится ядро анализатора запаха.

Чувства обоняния и вкуса тесно взаимосвязаны, что объясняется близким расположением их анализаторов. Ядра анализаторов полушарий связаны с рецепторами как левой, так и правой стороны тела.

В заднем отделе средней лобной извилины находится ядро двигательного анализатора письма. Повреждение этой зоны ведет к утрате точных движений при написании букв и цифр.

Ядро двигательного анализатора артикуляции речи находится в задних отделах нижней лобной извилины (центр Брока). Поражение этой зоны ведет к утрате двигательной способности мышц, которые участвуют в речеобразовании. В нижней лобной извилине расположено ядро языкового анализатора, который связан с пением; его повреждение вызывает утрату запоминания музыкальных фраз. В верхней части височной извилины лежит ядро коркового анализатора, поражение которого приводит к музыкальной глухоте.

Проекционные зоны коры занимают небольшой участок поверхности коры больших полушарий мозга человека в сравнении с ассоциативными зонами, которые не имеют тесной связи ни с органами чувств, ни с мышцами, они осуществляют связь между различными областями коры; интегрируют, объединяют все поступающие в кору импульсы в целостные акты обучения (чтение, язык, письмо), логическое мышление, память и обеспечивают возможность целенаправленной реакции поведения.

При нарушениях ассоциативных зон появляются агнозия — неспособность познания и апраксия — неспособность выполнять заученные движения. Например, при повреждении наружной поверхности затылочной доли — ассоциативной зоны зрения — наблюдается зрительная агнозия, больной не способен прочитать текст, узнать знакомого человека. В случае нарушения ассоциативных зон речи коры головного мозга возможна афазия — утрата речи.

Особенностью коры головного является ее способность длительно сохранять следы возбуждения. Это свойство придает коре исключительное значение в механизмах переработки и хранения информации, накопления базы знаний. Сохранение следов возбуждения в коре проявляется в колебаниях циклов уровня возбудимости коры.

Основные процессы, происходящие в коре, реализуются двумя состояниями: возбуждением и торможением. Отношение между возбуждением и торможением в коре проявляется в форме так называемого латерального торможения. При таком торможении вокруг зоны возбуждения формируется зона заторможенных нейронов, и она в два раза по протяженности больше зоны возбуждения. Латеральное торможение обеспечивает контрастность восприятия, что, в свою очередь, позволяет идентифицировать воспринимаемый объект.

Помимо латерального пространственного торможения, в коре после возбуждения всегда возникает торможение активности, и наоборот, после торможения – возбуждение (последовательная индукция). В тех случаях, когда торможение не в состоянии сдерживать возбудительный процесс в определенной зоне, возникает иррадиация возбуждения в коре. Иррадиация может происходить по коре от нейрона к нейрону, по системам ассоциативных волокон 1-го слоя, тогда она имеет очень малую скорость – 0,5 – 2,0 м/с. Иррадиация возбуждения возможна и за счет аксонных связей пирамидных клеток 3-го слоя коры между соседними структурами, в том числе, между разными анализаторами. Иррадиация возбуждения обеспечивает взаимоотношение состояний областей коры при организации условнорефлекторного и других форм поведения.

Наряду с иррадиацией возбуждения, которое происходит за счет импульсной передачи активности, существует иррадиация торможения по коре. Механизм иррадиации торможения заключается в переводе нейронов в тормозное состояние, за счет торможения приходящих к ним аксонов, их синапсов.

Оценка функционального состояния коры головного мозга человека трудная, и до настоящего времени нерешенная задача. Одним из подходов, косвенно свидетельствующем о функциональном состоянии головного мозга, его структур, является, является регистрация в них колебаний электрических потенциалов.

Каждый нейрон имеет заряд мембраны, при активации нейрона этот заряд генерируется в форме импульсных разрядов, при торможении заряд мембраны чаще увеличивается и возникает ее гиперполяризация. Глия мозга также имеет заряд мембран своих звездчатых элементов. Заряд мембраны нейронов, глии, его динамики, процессы, происходящие в синапсах, дендритах, аксоном холмике, в аксоне – все это постоянно изменяющиеся, разнообразные и разнонаправленные по знаку, по интенсивности, по скорости процессы. Их интегральные характеристики зависят от функционального состояния нервной структуры и определяют суммарно ее электрические показатели. Эти показатели, если они регистрируются через микроэлектроды, отражают активность локального участка мозга и называются фокальной активностью.

В случае, если регистрирующий электрод располагается в подкорковой структуре, регистрируемая через него активность называется субкортикограммой, если электрод располагается в коре мозга – кортикограммой. Когда электрод располагается на поверхности кожи головы, через него регистрируется суммарная активность, в которой есть вклад как коры, так и подкорковых структур. Это проявление активности электроэнцефалограммой (ЭЭГ).[2]

Для проведения ЭЭГ обычно используются два метода: биполярный и монополярный. При биполярном отведении оба отводящих электрода расположены на коже головы, являются активными и регистрируют разность потенциалов между двумя точками коры. При монополярном отведении один электрод фиксируется на поверхности головы (активный), а другой — на мочке уха (индифферентный). Расположение электродов при регистрации ЭЭГ стандартизировано и включает обязательные отведения от лобных долей, двигательной коры, теменных и затылочных долей (рис.4)

Рис. 4 Электроэнцефалография (основные ритмы ЭЭГ)

При анализе ЭЭГ учитывают частоту, амплитуду, форму и продолжительность ее электрических колебаний. У взрослого человека в состоянии покоя и при отсутствии внешних раздражителей на ЭЭГ наблюдаются регулярные волны, идущие с частотой 8—13 Гц и имеющие амплитуду около 50 мкВ. Эти волны обозначаются как альфа-ритм, наиболее выражены в затылочных долях коры. Переход человека от состояния покоя к деятельности (умственная работа, восприятие света и др.) сопровождается исчезновением альфа-ритма и появлением частых (14—30 Гц) низкоамплитудных (25 мкВ) колебаний бета-ритма. Если человек в состоянии покоя переходит не к активной деятельности, а ко сну, то в его ЭЭГ появляются более медленные и высокоамплитудные по сравнению с альфа-ритмом волны, в частности тэта-ритм (4—7 Гц) — 100—150 мкВ и дельта-ритм (0,5— 3,5 Гц) - 250-300 мкВ.

В норме у не спящего человека тэта- и альфа-ритмы не выявляются. Прекращение кровоснабжения мозга уже через 15с приводит к исчезновению его электрической активности.

Таким образом, ЭЭГ и анализ ее частотного спектра позволяют судить о функциональном состоянии коры головного мозга и широко используют в клинической практике.

Список литературы

В.Б.Брин, И.А.Вартанян, С.Б.Данияров, Ю.М.Захаров, В.И.Киселев, А.И.Кубарко, Г.А.Кураев, К.А.Ланге, Ю.Е.Маляренко, М.А.Медведев, Е.Н.Панасюк, Б.И.Ткаченко, В.И.Тхоревский – Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в 2-х томах, под редакцией акад. РАМН Б.И.Ткаченко. СПб., 1994. Т.1

В.Б.Брин, И.А.Вартанян, С.Б.Данияров, Ю.М.Захаров, В.И.Киселев, А.И.Кубарко, Г.А.Кураев, К.А.Ланге, Ю.Е.Маляренко, М.А.Медведев, Е.Н.Панасюк, Б.И.Ткаченко, В.И.Тхоревский – Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в 2-х томах, под редакцией акад. РАМН Б.И.Ткаченко. СПб., 1994. Т.2

А.А.Швырев. Анатомия человека для студентов вузов и колледжей. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – с. 177

Анатомия человека. Как работает ваше тело/ Перевод с англ. О.В.Ивановский. – М. ООО ТД «Издательство Мир книги», 2009.

10

ак, в соответствии с цитоархитектоническими картами полушарий большого мозга у человека можно определить корковые концы различных анализаторов (ядер) относительно извилин и долей полушарий (рис. 3).

ак, в соответствии с цитоархитектоническими картами полушарий большого мозга у человека можно определить корковые концы различных анализаторов (ядер) относительно извилин и долей полушарий (рис. 3).