IV районная научно-практическая конференция учащихся общеобразовательных школ

« Шаг в будущее»

Вяземские – прошлое и настоящее

Шелестова ОлесяАлександровна

МБОУ СОШ №1

8 класс

г. Грязи

Липецкая область

Щегрова Наталья Ивановна

учитель географии

г.Грязи Липецкая обл. 2014 февраль

Оглавление

I. Введение 3

II. Основная часть 4

III. Заключение 14

V. Библиографический список 16

V. Приложение 17

I. Введение

Что такое Родина? …Это моя Отчизна, это то, что я произношу с гордостью, это моя страна, это моя Россия! Но на огромной карте моей страны есть одно небольшое местечко –Липецкая область– моя Малая Родина.

Каждому человеку, каждому народу необходимо осознавать себя и своё место в мире природы, среди других людей, среди других народов, а это невозможно без знания истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей Малой Родины.

Любовь к Родине нам прививают с детства — родители, воспитатели, учителя.

Однажды на уроке географии , когда мы изучали Липецкую область, работая с картой, меня привлекло одно название - Княжая Байгора. Мне захотелось узнать происхождение этого названия. От учителя я узнала что оно дано по человеку с княжеским титулом, имевшему отношение к данному месту, и по реке Байгора. Меня это заинтересовало, так я узнала о князьях Вяземских.

Изучая литературу, я выяснила что князья Вяземские это высокообразованные, прогрессивные, доброжелательные люди, люди которые занимались благотворительностью, много делали для крестьян и тем не менее Б.Л.Вяземский был сначала арестован местными крестьянами ,а потом зверски убит солдатами в августе 1917 года. Этот факт меня очень поразил. Как это было возможно? Почему это произошло? Что это были за личности? Как к ним относились? На эти вопросы я постаралась ответить в своей работе.

Поэтому целью моей работы стало: проследить как менялось отношение народа к семье князей Вяземских в разные исторические эпохи.

Для достижения цели, были поставлены следующие задачи:

Изучить литературу по данной теме

Посетить памятные места, Грязинский краеведческий музей.

Установить особенности взаимоотношений князей Вяземских и крестьян.

Определить современные тенденции.

Объектом исследования является жизнь нескольких поколений семьи Вяземских. Предметом – взаимоотношения народа и членов их семьи.

В процессе работы мною использовались следующие методы: теоретические (изучение и анализ литературных источников), картографические, социологические.

Новизна моей работы заключается в том, что в работе я постаралась проследить именно отношение народа к семье в разные исторические эпохи.

Практическая значимость работы состоит в том, что материалы работы могут быть использованы в практике обучения и воспитания школьников.

II. Основная часть

1. «Золотой век» семьи Вяземских.

1.1 Л.Д.Вяземский- выдающаяся личность нашего Отечества

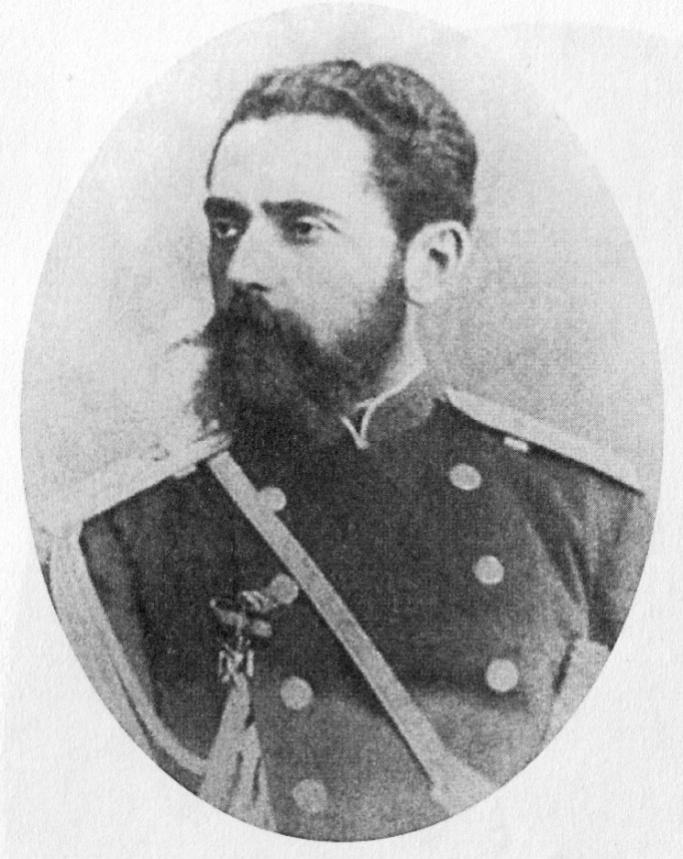

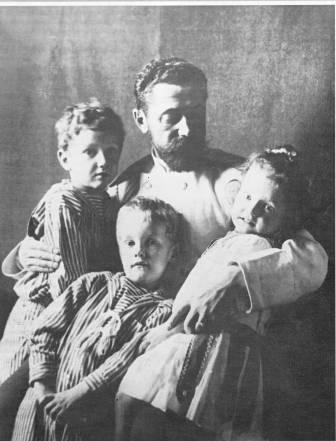

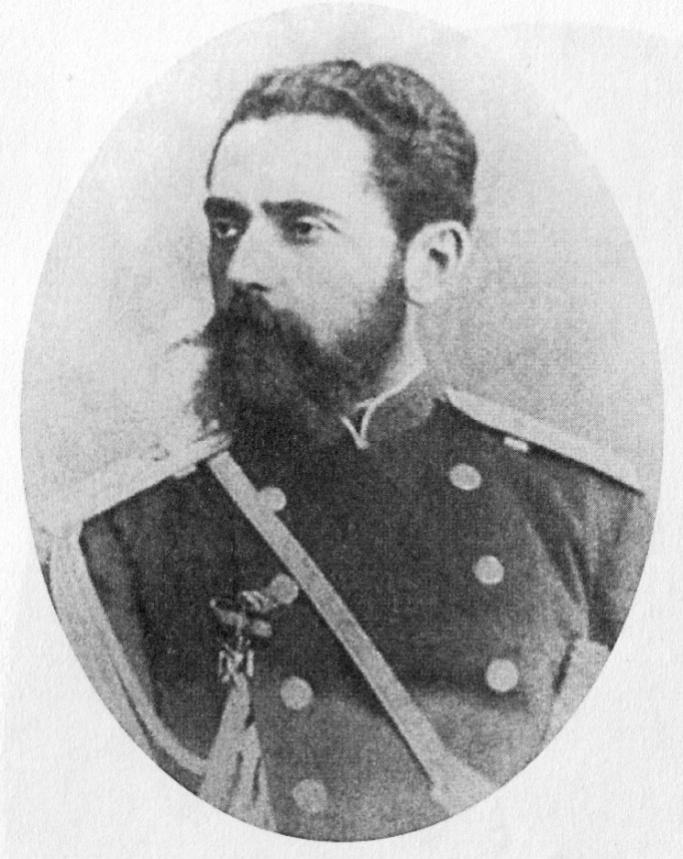

Вяземские - старинный русский княжеский род, происходивший от князя Ростислава - Михаила Мстиславовича Смоленского, внука Владимира Мономаха. Правнук его, князь Андрей Владимирович, прозванный "Долгая рука" (убит в 1223 году в битве при Калке), получил в удел Вязьму и был родоначальником князей Вяземских (Брокгауз и Эфрон; Баумгартен, 1915). К одной из ветвей этого немногочисленного своими представителями рода принадлежал князь Леонид Дмитриевич Вяземский.(приложение, фото1)

Родился он 19 августа 1848 года, воспитание и образование получил в Петербурге в Александровском лицее. Однако дипломатическая карьера его не устраивала, и он в январе 1867 года поступает унтер-офицером в лейб-гвардии гусарский полк. Получив через полгода первый офицерский чин корнета, князь Л.Д.Вяземский начинает быстро двигаться по служебной

лестнице. В столетний юбилей своего гусарского полка (1875 г.) он за отличие по службе становится флигель-адъютантом императора Александра II. В 1876 и 1877 гг. он сопровождает императора в Варшаве, Ливадии и Кишиневе.

В марте 1877 года князь Л.Д.Вяземский получает звание полковника и в начавшейся Русско-турецкой войне назначается командиром 2-ой бригады Болгарского ополчения (Овсяный, 1904).

Вместе со своей бригадой он принимает участие в самых ожесточенных сражениях Русско-турецкой войны. Находясь в составе соединения генерала И.В.Гурко, Л.Д.Вяземский со своей бригадой обороняет с 9 августа по 25 декабря 1877 года Шипкинский перевал. В одном из сражений за этот перевал он получает ранение в правое бедро. За мужество, проявленное в этих боях, он награждается золотой саблей с надписью "За храбрость" и орденом Святого Владимира 4 степени с мечами и бантом. 28 декабря 1877 года князь Л.Д.Вяземский в составе части генерала Скобелева принял участие в бою под Шейновым. За это сражение он получает орден Станислава II степени с мечами. 16 января 1878 года он руководит боем при деревне Чатаке на Осман-Базарском шоссе. Здесь он получает тяжелое ранение в левый локоть с раздроблением сустава. За этот бой князь Л.Д.Вяземский награждается орденом Анны II степени с мечами. Кроме того, за участие в боевых действиях против турок он был награжден Болгарской золотой медалью и Болгарским военным орденом III степени (Вяземский Л.Д., ЦГВИА СССР).

После тяжелого ранения князь Л.Д.Вяземский долго находится на излечении, а затем на время оставляет военную службу. В это время он живет в своем родовом имении "Лотарево" и занимается хозяйством. 6 декабря 1884 года князь Л.Д.Вяземский избирается в Усмани уездным предводителем дворянства.

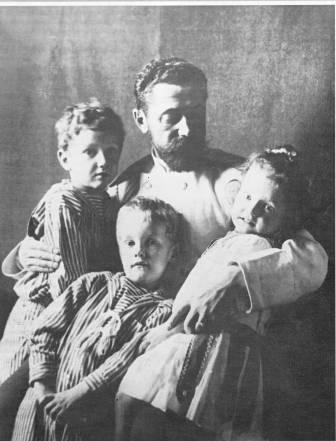

В этот период своей жизни он женится на девице графине Марии Владимировне Левашовой. От этого брака в их семье появляется четверо детей: Борис (родился 26 сентября 1883 г.), Дмитрий (родился 12 ноября 1884 г.), Лидия (родилась 28 мая 1886 г.), Владимир (8 апреля 1889 г.). (приложение, фото2)

30 августа 1887 года князь Л.Д.Вяземский был произведен в генерал-майоры и через некоторое время был назначен Астраханским губернатором и наказным атаманом Астраханского казачьего войска.

В конце 1890 года князь Л.Д.Вяземский назначается начальником главного управления департамента уделов. Он - член Государственного Совета и генерал-лейтенант, пользующийся полным доверием императора Александра III.

К сожалению, в царствование Николая II князь Л.Д.Вяземский не был обласкан высочайшими милостями. Когда 4 марта 1901 года он вступился за студентов, которых на Казанской площади Петербурга избивала полиция, то ему от лица императора был объявлен строгий выговор и он получил распоряжение о безвыездном в дальнейшем проживании в своем имении.

Газета российской социал-демократической рабочей партии "Искра" (№3, апрель 1901 г.) откликнулась на это событие следующими словами: "Князь Вяземский на самом месте побоища мужественно протестовал против полицейских безобразий, за что удостоился высочайшего выговора. Пусть утешится князь Вяземский, перед судом истории и общественного мнения это царское обругание почетнее, чем все знаки царской милости, заработанные им на службе самодержавию".

1.2 Образцовое хозяйство

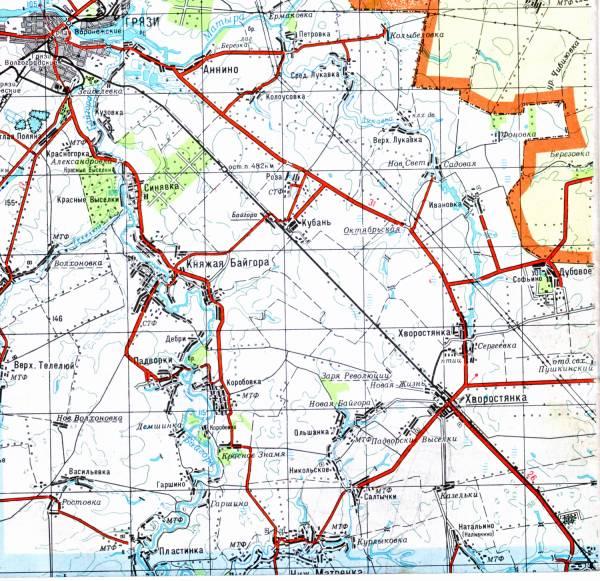

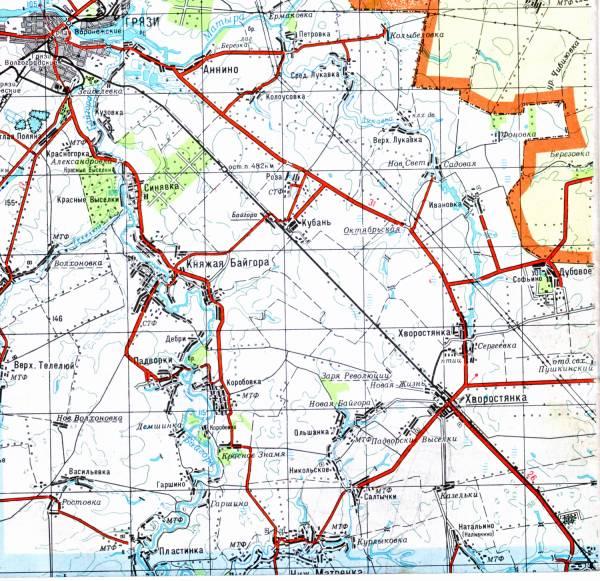

В окрестности сёл и деревень: с. Княжая Байгора, с. Коробовка, с. Падворки, д. Дебри, д. Демшинка, с. Никольское, д. Ольшанка, с-цо Салтычки, д. Казельки, с. Пластинки, д. Гаршино, д. Васильевка располагались земли экономии "Лотарево" Усманского уезда Тамбовской губернии. нынешнего Грязинского и Добринского районов Липецкой области.(приложение, карта1)

Родовая усадьба Вяземских Лотарево (приложение, фото 4) располагалась на живописном берегу реки Байгоры в окрестностях села Коробовки. Княжеский дом был двух-трехэтажный, с двумя боковыми крыльями. К дому примыкал парк площадью около 10 гектаров. Перед домом и

позади его было устроено много цветников и фонтанов. Рядом находилось большое оранжерейно-

парниковое хозяйство, где выращивались различные редкие овощные и цветочные культуры.

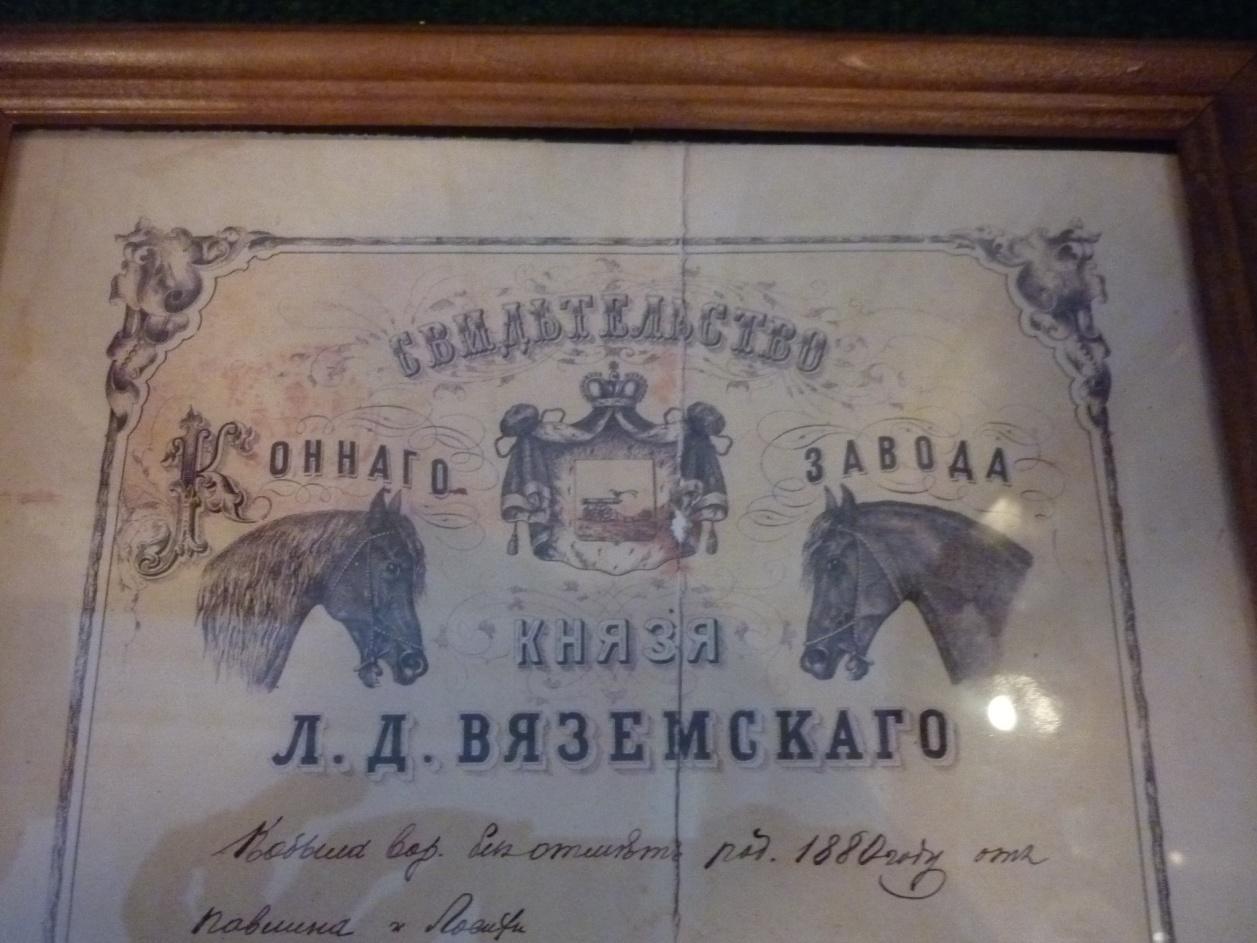

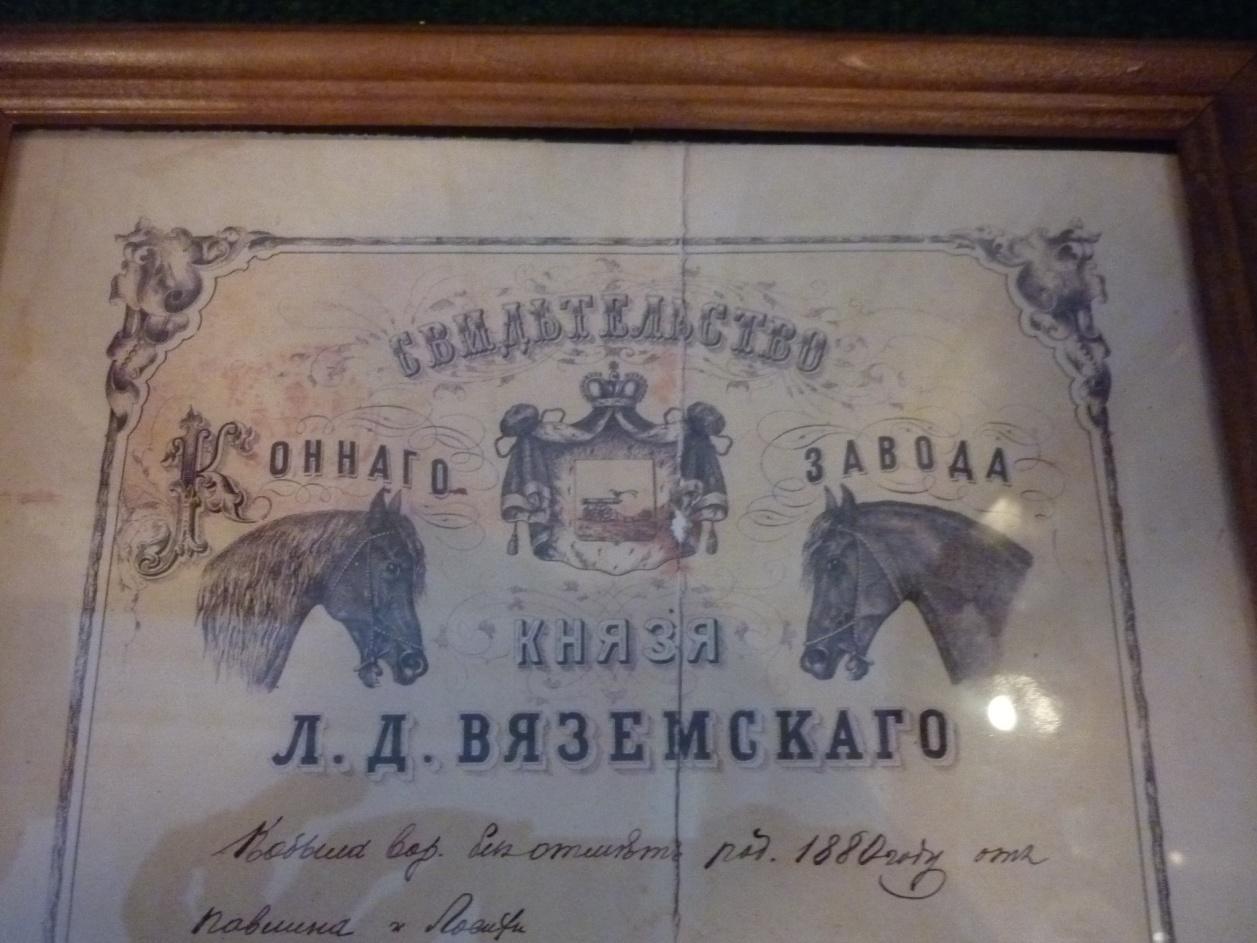

У себя в имении Л.Д. Вяземский разводит симментальский крупный рогатый скот, устраивает завод рысистых лошадей, организует питомник древесных культур.

В 1885-1886 гг. на полях имения закладываются лесные полезащитные полосы. Этими

лесополосами обсаживаются дороги, границы полей и всего имения. В лесополосах в 14-рядовом размещении высаживаются дуб, клен остролистный, ясень обыкновенный, сосна, лиственница и береза. В два крайних ряда высаживают дикую маслину или лох узколистный, чтобы создать плотные непроницаемые сплошные колючие изгороди.

За восьмилетний период в Лотаревском имении было таким образом посажено 66 десятин лесополос. Будучи широко образованным человеком, князь Л.Д.Вяземский эти полезащитные лесонасаждения устраивает по собственным теоретическим предпосылкам.

Профессор В.В.Докучаев аналогичные насаждения в Каменной степи стал организовывать после известной засухи 1891 года. Но клетки полей он ограничивал лесополосами по 20-30 гектаров. У князя Л.Д.Вяземского эти клетки были гораздо больше - по 50-70 гектаров. Многолетние научные эксперименты института сельского хозяйства Центрально- черноземной полосы имени В.В.Докучаева в 40-50-е годы нашего столетия выявили целесообразность шестидесяти - семидесятигектаровых полей, ограниченных лесополосами (меньше полегают хлеба, лучше сохраняется влага и т.д.).

После засухи 1891 года правительственная комиссия решила обобщить многолетние данные о лучших земледельческих хозяйствах России, в полосе наиболее пострадавшей от неурожая. К числу таких лучших хозяйств было отнесено и имение "Лотарево" князя Л.Д.Вяземского. Здесь в течение многих лет получали высокие и устойчивые урожаи сельхозкультур и доходно разводили высокопродуктивный домашний скот.

Обобщив все материалы по этому имению, М.Е.Миловидов и А.А.Кротков издали в 1895 году в "Трудах Московского общества сельского хозяйства" специальную книгу "Имение "Лотарево" князя Л.Д. Вяземского Тамбовской губернии Усманского уезда". В этой книге давался развернутый экономический и хозяйственный обзор деятельности всего имения за длинный промежуток лет.

В пределах имения князя Л.Д.Вяземского (в 3 км к юго-востоку от станции Хворостянка) находился интересный участок искони непаханой степной целины, которая сохранялась здесь как заповедник. Она называлась Лотаревской степью.

Ее впервые в научном отношении исследовал 19 июня 1913 года известный русский ученый профессор Московского университета В.В.Алехин (1925). В 1915-1917 гг. он продолжил исследования Лотаревской степи вместе со своими помощниками П.А.Смирновым и С.С.Левицким. Эта же степь в 1928 году была обстоятельно изучена экспедицией академика Б.А.Келлера (Кожухова-Величко, 1931). Решением Центрально-Черноземного облисполкома Лотаревская степь в 1930 году была объявлена заповедной. Однако во время коллективизации местные власти с этим не посчитались и ценнейший участок степного заповедника площадью в 200 гектаров был полностью распахан.

1.3 Крестьяне и князь Л.Д. Вяземский

Князь Л.Д.Вяземский жил в своем имении до 1909 года, пользуясь огромным уважением со стороны крестьян. Он построил для крестьян в Коробовке школу, церковь и большую больницу.

Дочь Л.Д. Вяземского Лидия Леонидовна (в замужестве княгиня Васильчикова) вспоминала впоследствии: «На холме, видном отовсюду, стояла больница, построенная моим отцом в память его сестры в 1903 году . Лучшие больницы Петербурга служили для нее образцом, но одну особенность я видела только в ней: после осмотра в амбулатории определенный к поступлению в больницу пациент прямо проходил в комнату с люком, где его одежда проваливалась в дезинфекционную камеру и возвращалась ему только при выписке. Он проходил в соседнюю

ванную комнату, откуда после основательного мытья, уже в больничных одеждах, следовал в палату. Это оказалось для сельской больницы полным новшеством. В двух верстах от Лотарева

находилось большое село Коробовка, где мои родители построили церковь и образовали хор из крестьян. На колокольне этой церкви была надпись, взятая из эпиграфа к «Колоколу» Шиллера: «Vivas voco, Mortuos plango. Fulgura frango». («Живых зову, усопших поминаю, в огне гужу»), к которому моими родителями было прибавлено – «В метель людей спасаю».

Из воспоминаний Лидии: «У нас были и общественные обязанности: с ранней молодости мы заведовали колониями для бедных детей, приезжавших из московских городских школ на летние каникулы... За лето дети так поправлялись, что, как рассказывали учителя, часто случалось, что матери, встречавшие своих детей на вокзале в Москве, их не узнавали. Каждый из нас к тому же попечительствовал в какой-нибудь сельской школе нашей округи...»

В имении была реализована такая оплата труда, при которой крестьяне окрестных деревень стремились попасть на работу как в животноводство, так и в полеводство. При очень высокой оплате труда недостатка в рабочей силе не было, на работу брали только трудолюбивых и нравственно твёрдых крестьян.

О гуманном отношении князя Л.Д.Вяземского к крестьянам рассказывает, по воспоминаниям своих родственников, Валерий Григорьевич Бурков (село Падворки Грязинского района Липецкой области, запись 17.05.2010).

Его мать Ольга Ильинична была младшей дочерью и пятым ребёнком в семье Ильи Фомича Буркова, который при выделе из большой семьи должен был получить пай для постройки дома и обустройства своего хозяйства. Однако Илья Фомич внезапно скончался, а его жена Прасковья Фёдоровна пай от свёкра не получила. Оставшись с большой семьёй малолетних детей, она стала бедствовать, так как сама болела астмой и много трудиться не могла. Священник Коробовской церкви отец Леонид Гумилевский рассказал князю Леониду Дмитриевичу Вяземскому о тяжёлом материальном положении этой семьи. Князь тут же распорядился. На его средства был куплен сруб деревянного дома, привезён в Коробовку и построен на усадьбе этой бедной семьи. Печь в доме бесплатно сложили печники от помещиков Вельяминовых - родственников Вяземских. Вдове Прасковье Фёдоровне с детьми стало выплачиваться из средств князя ежемесячное пособие. Когда Л.Д.Вяземский скончался в 1909 году, это пособие до осени 1917 года аккуратно продолжал платить его сын Борис Леонидович. Три старшие дочери покойного Ильи Фомича Буркова были взяты в имение Вяземских на круглогодичную работу.

По рассказам же бабушки Валерия Григорьевича Буркова по линии отца - Натальи Ильиничны (1856-1963), - князь Л.Д.Вяземский часто выступал восприемником от купели (крестным отцом) у детей "своих" крестьян. После таинства крещения князь дарил крестнику или крестнице подарки и устраивал за свой счёт торжественный обед, на котором обязательно присутствовал сам. Вся семья Бурковых, как и большинство местных крестьян, отзывались о князе Л.Д.Вяземском, что он строг, но справедлив. На большие праздники и торжественные дни князь приезжал из имения в Коробовку с подарками для детей. Детвора с возгласами "приехал князь на моторе" выбегала на улицу села и традиционно получала от него конфеты и пряники, которые раздавали детям служащие.

Близ излучины реки Байгоры у Коробовки князем была посажена берёзово–еловая роща. Рядом с ней была устроена плотина на реке и пруд. Для отдыха крестьян был устроен и другой парк, который назывался "Черемошным". В нём было устроено озеро и прекрасные дубовые аллеи.

Тяжело заболев, он испросил разрешения выехать для лечения в Швейцарию. Но заграничное лечение не помогло, и он скончался в Лозанне в конце 1909 года.

Тело князя в запечатанном гробу привезли на Байгорский полустанок, и в сильные холода зимы 1909-1910 годов на руках крестьяне 9 верст с непокрытыми головами несли до Лотаревского

имения. «Многие при этом простудились и похворали, но никто в знак уважения к умершему

князю шапок не надел». После отпевания его похоронили в фамильном склепе князей Вяземских в Коробовской церкви.

Так закончил свою жизнь один из выдающихся сынов нашей Липецкой земли.

2. Переломный 1917 год.

2.1 Б.Л. Вяземский

Борис Вяземский родился в 1884 году(приложение, фото3). Он был старшим сыном бывшего Астраханского губернатора, Главного Управляющего Императорскими Уделами, члена Государственного Совета, генерал-адъютанта князя Леонида Дмитриевича Вяземского (1848—1910) и княгини Марии Владимировны, урожденной графини Левашовой (1859-1938).

Свое образование Борис получил в Санкт-Петербурге, в 3-й гимназии, и на юридическом факультете Петербургского университета, который он закончил с золотой медалью. Произведенный в офицеры в Лейб-гвардии Конном полку, он вскоре вышел в отставку и поступил на гражданскую службу, сперва в Сенат, а затем личным секретарем тогдашнего председателя Совета министров, П.А.Столыпина. Но вскоре из-за смерти отца ему пришлось уйти с государственной службы, перенять управление обширными семейными землевладениями и поселиться со своей молодой женой, Елизаветой Дмитриевной, урожденной графиней Шереметевой, на постоянное жительство в Лотареве.

Он начинает активно заниматься сельским хозяйством, продолжая традиции своего отца по природоохранительному землепользованию. Особенно интересны связи князя Б.Л. Вяземского с различными учеными-биологами. В имение приезжали известный ученый луговод А.М. Дмитриев с группой других специалистов по сельскому хозяйству. С 1913 года Б.Л. Вяземский установил постоянный контакт с ученым Московского университета В.В. Алехиным, который регулярно стал приезжать в Лотаревское имение для изучения растительности целинной степи близ станции Хворостянка. Московские ботаники-ученые составили в 1913-1917 годах полный список флоры имения Лотарево, который включал в себя 640 видов растений. Б.Л. Вяземский вел переговоры с президентом Московского общества испытателей природы академиком М.А. Мензбиром об официальном устройстве здесь государственного заповедника или заказника. М.А. Мензбир в июле 1917 года направляет по этому поводу официальные ходатайства в Министерство земледелия России и другие инстанции. Однако революционные события в стране помешали завершить эту важную работу. Много лет спустя профессор В.В. Алехин добился специального решения Воронежского облисполкома о заповедании Лотаревской степи, однако в период коллективизации она была полностью распахана…

Борис служил Усманским уездным предводителем дворянства. В дореволюционной России должность эта (которую занимал в свое время и его отец) была связана со множеством административных и общественных обязанностей, и, когда началась Первая мировая война, к ним прибавилось и председательство в уездной мобилизационной комиссии.

Но все внезапно рухнуло в 1917 году, когда созданное многолетним трудом и огромной энергией нескольких поколений Вяземских разностороннее материальное и духовное богатство имения вначале было разграблено, а затем полностью уничтожено.

2.2. Взаимоотношения с народом

Начиная с апреля 1917 года, революционные веяния начинают проникать и в Тамбовскую глушь и как ускоренными темпами прежнее, по словам самого Бориса, «идеальное» настроение местных жителей переходит в недоверие, а затем, в августе, в открытую смуту, закончившуюся его убийством и разгромом усадьбы. Начали с малого. Сперва раскрыли птичник, затем выпустили и разделили между собой свиней, овец, коров; наконец разгромили славившийся на всю Россию конный завод.

Далее приведены некоторые записи из Лотаревской «Книги судеб» (дневник князя Б.Л. Вяземского «1917 год», воспоминания его близких, отрывки из следственного дела, материалы периодической печати.

17 апреля. Ездил на волостное собрание в Княжью Байгору. В общем впечатление не дурное. Волостной комиссар — Григорий Талицких.

18 апреля. Вчера получил приглашение от крестьян села Княжья Байгора праздновать с ними день 1 мая.

1 мая. Был утром в Княжьей Байгоре у обедни, затем молебен и речи на открытом воздухе. В 2 часа дня на наш большой двор явилась процессия человек в 500— 800 из Коробовки с красными знаменами. Мы вышли к ним. Снимали фотографии. Речи. Меня качали. Затем мы поехали в Ольшанку27, степь в полном цвету. На обратном пути Лили меня оставила в Коробовке, где сельское собрание.

В дореволюционный период в отношениях между князем Борисом Леонидовичем Вяземским, с одной стороны, и крестьянами ближайших к его имению сел Дебрей, Поддубровки и Коробовки, с другой, не замечалось признаков вражды и недовольства. После происшедшего в России переворота князь Вяземский, по словам члена уездного комиссариата Григория Талицких, пошел навстречу крестьянам, являлся к ним на сходы, старался организовать волостной исполнительный комитет и предлагал им свои средства на просветительные цели; и отношение крестьян к князю в первое время не оставляло желать ничего лучшего.

Когда же один из крестьян села Падворки Степан Никаноров Пеньков, находившийся на военной службе в Петрограде, стал в письмах на имя своих двоюродных братьев Гавриила и Ивана Семеновых Тонких проводить мысль о необходимости захвата помещичьих земель, то под влиянием этой агитации отношение крестьян к князю Вяземскому стало постепенно меняться в худшую сторону. Стали раздаваться голоса не только против князя, но и против избранного на сходе Княжье-Байгорской волости волостного комиссара Григория Талицких за то, что последний не разделяет взглядов крестьян и тех взглядов, которые проповедует газета «Правда», появившаяся на селе.

* Цитируемые материалы следственного дела по расследованию убийства Б.Л.Вяземского хранятся в Санкт-Петербурге в РГИА: ф.1405, оп.345, ед.хр.2288, лл.7-7 об., 18-22об.

27 мая. Служащие предъявили требование о прибавке жалования, грозя забастовкой. Беседа с ними. Днем косили с Асей и Маей.

2 июня. Мая уехала в Москву. Встретился с ней в Грязях. Здесь ряд скандалов. Крестьяне требуют поденной платы в 3 раза выше — женщинам и в 5 раз — мужчинам. Собирались у нас в усадьбе по приглашению Комитета служащих.

3 июня. Переговоры с Комитетом служащих. Несогласия. Грозят забастовкой. Насилу уговорились решить дело Примирительной камерой (арбитражная инстанция - Г.В.).

Все же, несмотря на такое отношение к себе, князь Вяземский, по словам Константина Попова, Григория Талицких и Милютина, не принимал репрессивных мер по отношению к злоупотреблявшим его терпением крестьянам и всегда одним лишь убеждением старался воздействовать на них, но это в конечном итоге ни к чему не приводило.

Чем больше князем делалось уступок, тем требования окрестных крестьян, видимо, под влиянием чьей-то агитации росли и росли.

ЗАПИСАНО Е.Д.ВЯЗЕМСКОЙ В «КНИГЕ СУДЕБ»:

24 августа. Коробовка. Почти не спали. В 9 часов утра снова набат, снова толпа. Поняли, что дело плохо. В 4.20 вошли комиссары и представители от сел. Объявили Борису, что его под арестом везут на фронт, а я остаюсь здесь под арестом.

ИЗ «ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОКУРОРА

ЕЛЕЦКОГО ОКРУЖНОГО СУДА

ПРОКУРОРУ МОСКОВСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ

ОТ 28 АВГУСТА 1917 ГОДА ЗА № 2859»:

24 августа вечером на станции Грязи юго-восточных железных дорог, расположенной в пределах Липецкого уезда, был убит солдатами помещик Усманского уезда, Тамбовской губернии князь Борис* Леонидович Вяземский.

Время и бурные события XX столетия не сохранили ничего от Лотаревского имения князей Вяземских. Новые строители социалистического общества в России организовали войну с православной религией, не обошла она и Коробовскую церковь. Власти распорядились «содрать» с нее железную кровлю, хотя совершенно очевидно было, что железо с островерхих башенок и куполов не будет пригодно ровно ни для чего. И тем не менее кровлю на церкви раскрыли, а железо, конечно, выбросили. По рассказам жившего неподалеку от церкви престарелого коробовского крестьянина захороненные в склепе останки всех Вяземских кто-то из местных жителей кощунственно раскопал с целью поисков каких-либо ценностей. Нашли ли гробокопатели для себя что-либо нужное – неясно, но останки умерших смешали и частично выбросили. В дальнейшем склеп был приспособлен для хранения общественного зерна, пол его выровняли и заделали цементным раствором.

А на месте Лотаревской усадьбы Вяземских – битый кирпич, ямы от фундаментов прежних построек и одичавшая зелень декоративных кустарников, некогда поражавших всех посетителей пышным цветением среди большого ухоженного паркового комплекса.

3. Мы помним

3.1 Потомки и родственники

В 1994 году проживающие за границей потомки рода Вяземских (сестра Бориса- Л.Л.Васильчикова с сыном Г.И.Васильчиковым и две внучки брата Дмитрия) посетили Коробовку, которая потрясла их всеобщим разорением. Церковь была разрушена, а в семейном склепе стояла вода (приложение фото 5).

В 1997 году Г.И. Васильчиков в журнале «Наше наследие» опубликовал Лотаревскую «Книгу Судеб» - дневник князя Б.Л. Вяземского «1917год».( этот дневник спас дворецкий И.Я.Горшков)

В 2001 году при начале восстановительных работ в Коробовском храме разбросанные в склепе костные останки передали в Липецкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Проведенными исследованиями (по ранениям кости левой руки и таза) установлено, что останки принадлежат Л.Д.Вяземскому и его сыну Дмитрию. Костные останки 16 сентября 2001 года были торжественно перезахоронены в фамильном склепе Коробовского храма. (приложение, фото 6)

Храм стараниями местного жителя, церковного старосты В.Г.Голубых постепенно восстано вили (приложение, фото 7).

24 мая 2011 года состоялось торжественное открытие на Коробовском храме мемориальной доски Л.Д.Вяземскому. На доске написано: «В склепе храма святого Димитрия Солунского похоронен его создатель, видный государственный деятель России, герой русско-турецкой войны 1877-1878 годов, генерал от кавалерии, князь Леонид Дмитриевич ВЯЗЕМСКИЙ, 19.08.1848 – 24.11.1909». На открытие памятной доски князю Вяземскому пришли многие жители села

Коробовки.(приложение, фото 8,9)

Больница, построенная Л.Д.Вяземским, была действующей по 2011год. (приложение, фото 10).

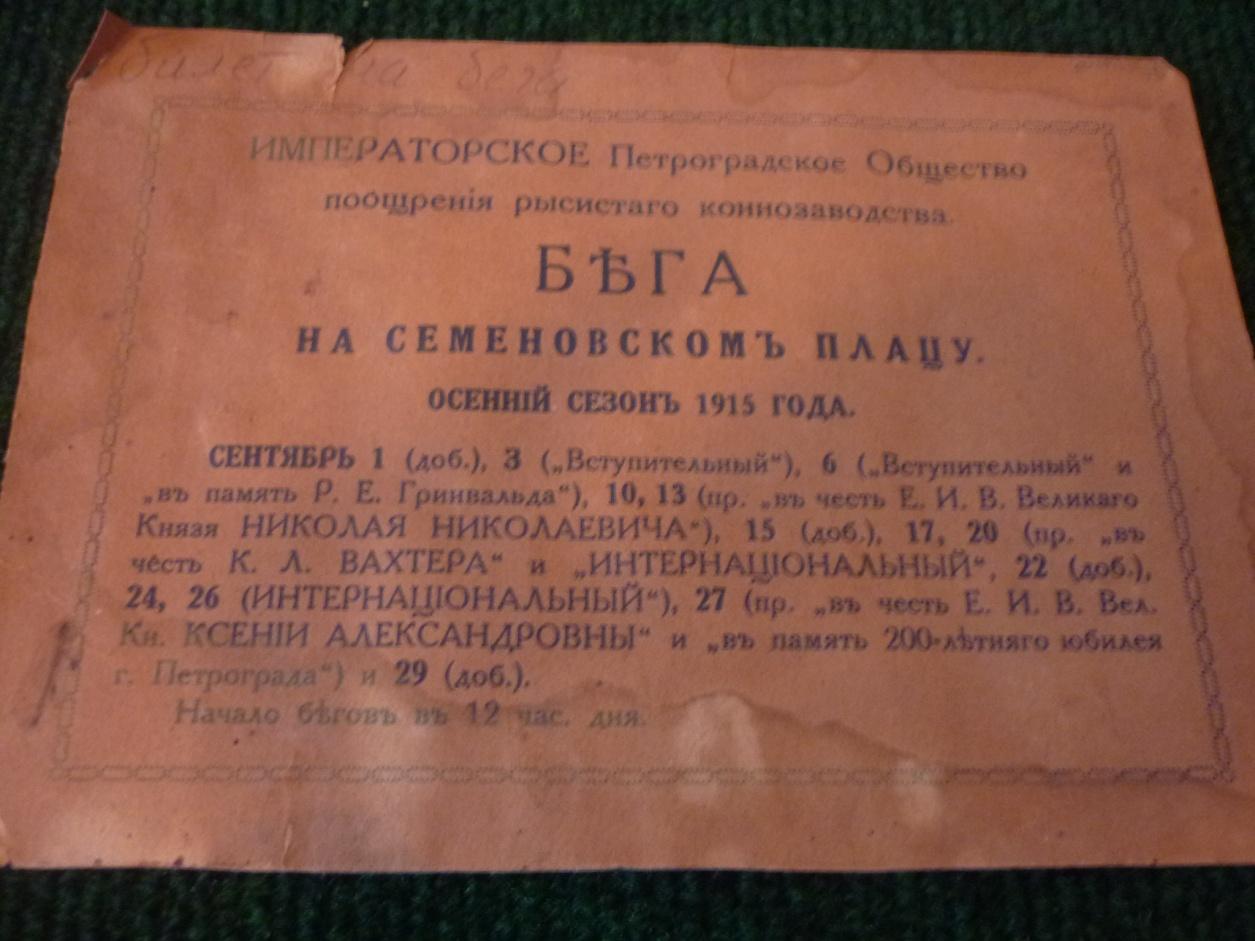

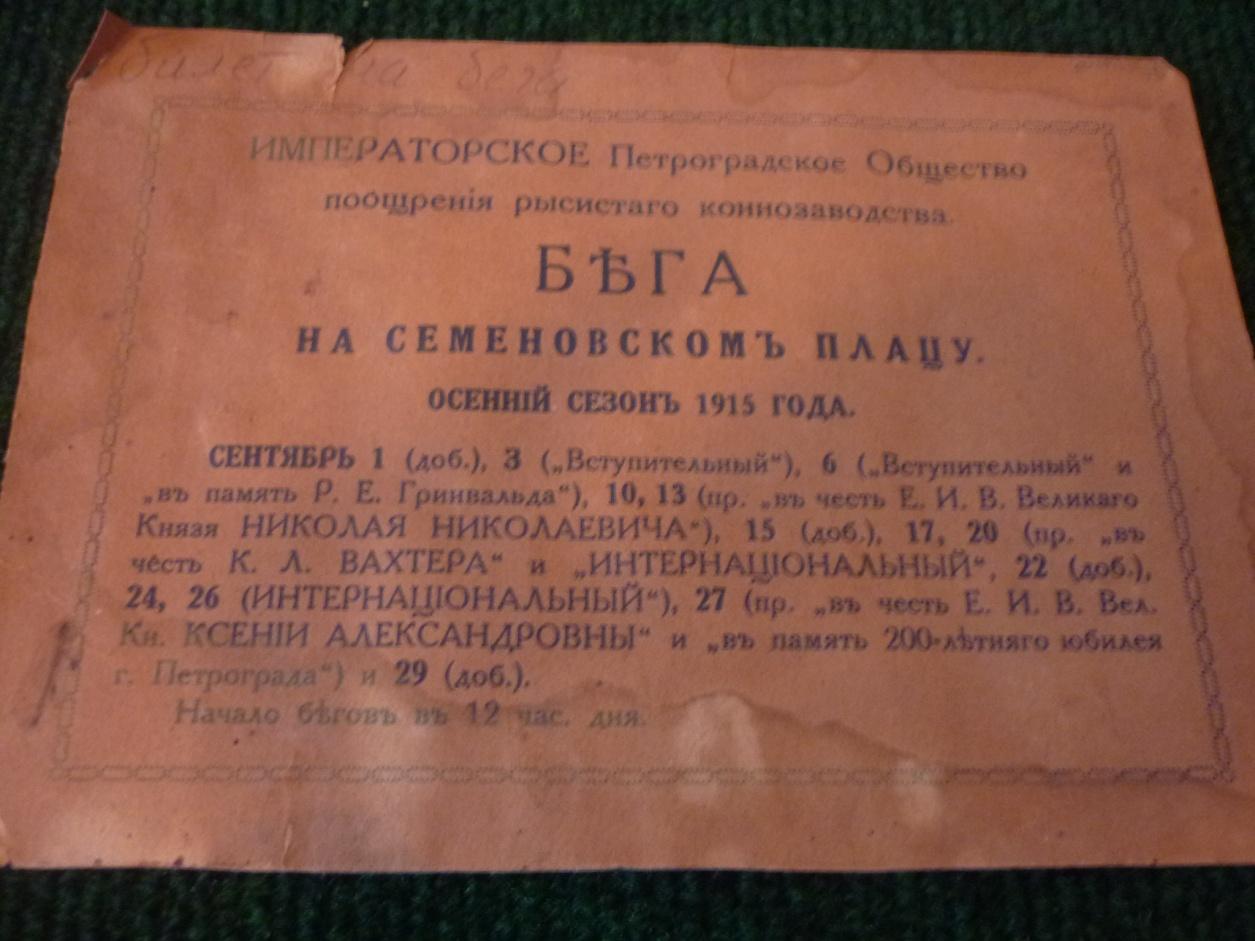

Грязинский краеведческий музей создал экспозицию на тему — «Вяземские на Тамбовщине»: собрал коллекцию фотографий, призовых дипломов знаменитого лотаревского коннозаводства и документов и чудом уцелевшего и теперь в музей возвращенного, когда-то расхищенного лотаревского добра. (приложение, фото 11,12,13)

В конце мая 2010 года на историческом факультете Липецкого государственного педагогического университета краеведы провели презентацию сайта «Князья Вяземские на липецкой земле».

III. Заключение

Изучив литературу, посетив все памятные места, связанные с жизнью семьи Вяземских я сделала следующие выводы:

Л.Д. Вяземский был образованный, высоконравственный человек. Он был замечательным хозяином, который не просто стремился «гнать монету» (цитата), а, используя то, что давала наука, стремился к развитию, при этом он понимал, что одновременно должны «развиваться» и крестьяне, их быт, культура, условия труда и жизни. Крестьяне это видели и относились к князю с большим уважением. Но Л.Д Вяземский был требователен, и поэтому его не только уважали, но и боялись. Боялись еще и потому что так было «положено» в ту историческую эпоху.

Б.Л. Вяземский стал жертвой политического перелома 1917 года. Революционные веяния начали проникать и в Тамбовскую глушь. И, несмотря на то, что Борис Вяземский шел на уступки местным жителям, всегда находил компромиссы и договаривался с ними, постепенно настроение местных жителей переросло в недоверие, а затем, в открытую смуту, закончившуюся его убийством и разгромом усадьбы. Это произошло потому что народ почувствовал силу, свободу, подстрекаемый агитаторами, понял, появилась возможность завладеть землями. По словам одного из агитаторов, живым он нам их не отдаст, и хотя мы его уважаем, но все же придется нам с ним покончить.

Это время отмечено многочисленными примерами как превеликой святости, так и превеликой подлости, прекрасными жертвенными подвигами, но и возмутительными зверствами как с со стороны народа, так и с другой стороны.

Лотаревское гнездо было действительно разрушено до последнего почти кирпича. Но менее чем сто лет спустя местное население взялось спасти то, что уцелело. И главное, восстановить историческую культурную преемственность, веками Вяземскими перед этим создаваемую. Обеспечив тем самым ее передачу будущим поколениям.

Мы должны знать известных людей малой Родины, которые внесли огромный вклад для процветания нашего края. Это нужно нам для того, чтобы в будущем следовать примеру предков и оставить свое имя в истории России.

V. Библиографический список

Васильчиков Г. И. Лотаревская “Книга Судеб”: дневник князя Вяземского / / «Наше наследие». — 1997. — N 39 — 40. — С 59 — 87.

Данилов В.И. Записки Липецкого областного краеведческого общества. Выпуск II. Липецк, 1999, с. 148-151.

Данилов В.И. Образцовые хозяева усадьбы Лотарево / / Земля Липецкая : историческое наследие : культура и искусство / гл. ред. А.М. Тарунов. — М, 2003. — С. 243 — 246.

Усадьба Вяземских “Лотарево” / / Путеводитель по Липецкому краю. — Липецк, 2003. — С. 36 — 37.

Шальнев Б.М., ШаховВ.В . Вяземские / / Липецкая Энциклопедия : в 3 т. /— Липецк, 1999. — Т.1. — С. 2.

www. Vyaztmskiy.ucoz.ru

SuperLipetsk.ru›content/view/56/

ru.wikipedia.org›

V. Приложение

Карта 1. Карта части Грязинского, Добринского и Усманского районов Липецкой области,

в 1 см 2 км

Фото 1. Князь Л.Д. Вяземский

Фото 3. Б.Л. Вяземский

Фото 2.Князь Л.Д. Вяземский с детьми: Дмитрием, Борисом, Лидией

Фото 2. Л.Д.Вяземский с детьми: Борис, Дмитрий, Лидия.

Фото 4. Усадьба «Лотарево»

Фото 4. Усадьба «Лотарево»

Фото 5. Г.И. Васильчиков с отцом Игнатием и племянницами у руин церкви. (1994 год.)

Фото 6. Перезахоронение останков князей Вяземских, 2001 год

Фото 7. Храм Дмитрия Солунского в Коробовке

Фото 8. Памятная доска на храме(24 мая 2011г.)

Фото 9. На открытие памятной доски князю Вяземскому пришли многие жители Коробовки

Фото 10. Коробовская больница

Фото 11. Коллекция фотографий в Грязинском краеведческом музее.

Фото 12. Билет на бега (краеведческий музей)

Фото 13. Свидетельство конного завода Вяземских.

23

Фото 4. Усадьба «Лотарево»

Фото 4. Усадьба «Лотарево»