СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Краткий курс лекций по ИНФОРМАТИКЕ

Краткий курс лекций по Информатике для начинающих

Просмотр содержимого документа

«Краткий курс лекций по ИНФОРМАТИКЕ»

| МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | ||||

| Московский областной политехнический колледж – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (МОПК НИЯУ МИФИ) | ||||

|

| ||||

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

ЛЕКЦИИ

По «Информатике»

Преподаватель

Бугреева Е.В.

Электросталь, 2023

Условные обозначения

АЛУ – арифметико-логическое устройство.

АСУ – автоматизированные системы управления.

АЦП – аналого-цифровые преобразователи.

БИС – большая интегральная схема.

ВЗУ – внешнее запоминающее устройство.

ЗУ – запоминающее устройство.

ИПС – информационно-поисковые системы.

МП – микропроцессор (тоже что ЦП).

НЖМД – накопитель на жестких магнитных дисках.

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство.

ОП – оперативная память.

ОС – операционная система.

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство.

ПК – персональные компьютеры.

ППО – прикладное программное обеспечение.

ППП – пакет прикладных программ.

САПР – система автоматизированного проектирования.

СУБД – система управления базами данных.

УУ – устройство управления.

ЦП – центральный процессор.

ЦАП – цифроаналоговые преобразователи.

ЭВМ – электронно-вычислительные машины.

Раздел 1. Информационная деятельность человека

Введение. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.

1. Этапы развития информационного общества

В развитии человечества существуют четыре этапа, названные информационными революциями, которые внесли изменения в его развитие.

Первый этап – связан с изобретением письменности. Это обусловило качественный гигантский и количественный скачек в развитии общества. Знания стало возможно накапливать и передавать последующим поколениям, т.е. появились средства и методы накопления информации. В некоторых источниках считается, что содержание первой информационной революции составляет распространение и внедрение в деятельность и сознание человека языка.

Второй этап – изобретение книгопечатания. Это дало в руки человечеству новый способ хранения информации, а также сделало более доступным культурные ценности.

Третий этап– изобретение электричества. Появились телеграф, телефон и радио, позволяющие быстро передавать и накапливать информацию в любом объеме. Появились средства информационных коммуникаций.

Четвертый этап – изобретение микропроцессорной технологии и персональных компьютеров. Толчком к этой революции послужило создание в середине 40-х годов ЭВМ. Эта последняя революция дала толчок человеческой цивилизации для переходов от индустриального к информационному обществу- обществу, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формой – знанием. Началом этого послужило внедрение в различные сферы деятельности человека современных средств обработки и передачи информации – этот процесс называется информатизацией

2. Основные черты информационного общества

Информационное общество — общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её формы — знаний.

Некоторые характерные черты информационного общества:

Объёмы информации возрастут и человек будет привлекать для её обработки и хранения специальные технические средства.

Неизбежно использование компьютеров.

Движущей силой общества станет производство информационного продукта.

Увеличится доля умственного труда, т.к. продуктом производства в информационном обществе станут знания и интеллект.

Произойдёт переоценка ценностей, уклада жизни и изменится культурный досуг.

Развиваются компьютерная техника, компьютерные сети, информационные

технологии.

У людей дома появляются всевозможные электронные приборы и компьютеризированные устройства.

Производством энергии и материальных продуктов будут заниматься машины, а человек главным образом обработкой информации.

В сфере образования буде создана система непрерывного образования.

Дети и взрослые смогут обучаться на дому с помощью компьютерных программ и телекоммуникаций.

Появляется и развивается рынок информационных услуг.

3. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств и информационных ресурсов

Деятельность человека, связанную с процессами получения, преобразования, накопления и передачи информации, называют информационной деятельностью.

В настоящее время компьютеры используются для обработки не только чисел, но и других видов информации. Благодаря этому компьютеры прочно вошли в жизнь современного человека, широко применяются в производстве, проектно-конструкторских работах, бизнесе и многих других отраслях.

Но к современным техническим средствам работы с информацией относятся не только компьютеры, но и другие устройства, обеспечивающие ее передачу, обработку и хранение:

Сетевое оборудование: модемы, кабели, сетевые адаптеры.

Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи.

Цифровые фото- и видеокамеры, цифровые диктофоны.

Записывающие устройства (CD-R, CD-RW, DVD-RW и др.).

Полиграфическое оборудование.

Цифровые музыкальные студии.

Медицинское оборудование для УЗИ и томографии;

Сканеры в архивах, библиотеках, магазинах, на экзаменах и избирательных участках;

ТВ-тюнеры для подачи телевизионного сигнала в компьютер.

Плоттеры и различные принтеры.

Мультимедийные проекторы.

Флэш-память, используемая также в плеерах и фотоаппаратах.

Мобильные телефоны.

Кроме персональных компьютеров существуют мощные вычислительные системы для решения сложных научно-технических и оборонных задач, обработки огромных баз данных, работы телекоммуникационных сетей:

Многопроцессорные системы параллельной обработки данных (управление сложными технологическими процессами).

Серверы в глобальной компьютерной сети, управляющие работой и хранящие огромный объем информации.

Специальные компьютеры для проектно-конструкторских работ.

4. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов

По мере развития современной цивилизации участие в информационных процессах требовало уже не только индивидуальных, но также обобщенных знаний и опыта, способствующих переработке информации и принятию необходимых решений. Для этого человеку понадобились различные устройства. Этапы появления средств и методов обработки информации, вызвавших кардинальные изменения в обществе, определяются как информационные революции.

Первая информационная революция связана с изобретением письменности, обусловившей качественный и количественный скачок в развитии цивилизации. Появилась возможность накопления знаний и их передачи последующим поколениям. С позиций информатики это можно оценить как появление средств и методов накопления информации.

Вторая информационная революция (середина XVI века) связана с изобретением книгопечатания, изменившего человеческое общество, культуру и организацию деятельности самым радикальным образом. Человек не просто получил новые средства накопления, систематизации, тиражирования информации. Массовое распространение печатной продукции сделало доступными культурные ценности, открыло возможность самостоятельного и целенаправленного развития личности. С точки зрения информатики, значение этой революции в том, что она выдвинула качественно новый способ хранения информации.

Третья информационная революция (конец XIX века) связана с изобретение электричества, благодаря которому появились телеграф, телефон, радио, позволяющие оперативно передавать и накапливать информацию в любом объеме. Этот этап важен для информатики, прежде всего тем, что ознаменовал появление средств информационной коммуникации.

Четвертая информационная революция (70-е годы ХХ столетия) связана с изобретением микропроцессорной технологии и появлением персонального компьютера. Произошел окончательный переход от механических и электрических средств преобразования информации к электронным, что привело к миниатюризации всех узлов, приборов, машин и появлению программно-управляемых устройств и процессов. На микропроцессорах и интегральных схемах создаются компьютеры, компьютерные сети, системы передачи данных (информационные коммуникации) и так далее.

5. Понятие информатики

Информатика (от фр. information – информация + automatique – автоматика) обладает широчайшим диапазоном применения. Основными направлениями этой научной дисциплины являются:

разработка вычислительных систем и программного обеспечения;

теория информации, которая изучает процессы, основанные на передаче, приеме, преобразовании и хранении информации;

методы, которые позволяют создавать программы для решения задач, требующих определенных интеллектуальных усилий при использовании их человеком (логический вывод, понимание речи, визуальное восприятие и др.);

системный анализ, состоящий в изучении назначения проектируемой системы и в определении требований, которым она должна соответствовать;

методы анимации, машинной графики, средства мультимедиа;

телекоммуникационные средства (глобальные компьютерные сети);

различные приложения, которые используются в производстве, науке, образовании, медицине, торговле, сельском хозяйстве и др.

Чаще всего считают, что информатика состоит из двух видов средств:

технических – аппаратуры компьютеров (подразумевается не только ПК, но и вся современная техника);

программных – всего разнообразия существующих компьютерных программ.

6. Информационные технологии

Информация является одним из ценнейших ресурсов общества, поэтому процесс ее переработки, также каки материальных ресурсов (например, нефти, газа, полезных ископаемых и др.), можно воспринимать как своего рода технологию. В данном случае будут справедливы следующие определения.

Информационные ресурсы – это совокупность данных, представляющих ценность для предприятия (организации) и выступающих в качестве материальных ресурсов. К ним относятся тексты, знания, файлы с данными и т. д.

Информационные технологии – это совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, которые объединены в технологическую цепочку. Эта цепочка обеспечивает сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации с целью снижения трудоемкости при использовании информационных ресурсов, а также повышения их надежности и оперативности.

Система методов и производственных процессов определяет приемы, принципы и мероприятия, регламентирующие проектирование и использование программно-технических средств для обработки данных. В зависимости от конкретных прикладных задач, требующих решения, применяют различные методы обработки данных и технические средства.

Основной целью информационной технологии является производство и обработка информации для ее анализа и принятия на его основе соответствующего решения, которое предусматривает выполнение какого-либо действия.

Раздел 2. Информация и информационные процессы

1. Подходы к понятию информации и измерению информации

К слову «информация» люди привыкли очень давно. Если спросить вас, что такое информация, то, наверное, прежде всего вы вспомните газеты, радио, телевидение, то есть все то, что называют средствами массовой информации. Именно здесь чаще всего употребляются такие выражения, как «информационное сообщение» или «оперативная информация». Цель таких сообщений — довести до читателей или слушателей сведения о каких-то событиях. До получения сообщения мы не знали о данном событии, а в результате — стали знать.

Все, что мы с вами знаем, мы когда-то узнали от родителей, учителей, из книг, из личного практического опыта и сохранили в своей памяти. В свою очередь все, что написано в книгах, журналах, газетах, отражает знания авторов этих текстов, а потому это тоже информация.

Информация для человека — это знания, которые он получает из различных источников. Учеба в школе — это целенаправленный процесс получения знаний, а значит — получения информации. Чем больше вы учитесь, тем больше информации содержит ваша память.

Термин "информация" происходит от латинского слова "informatio", что означает сведения, разъяснения, изложение.

Информация — это настолько общее и глубокое понятие, что его нельзя объяснить одной фразой. В это слово вкладывается различный смысл в технике, науке и в житейских ситуациях.

В обиходе информацией называют любые данные или сведения, которые кого-либо интересуют. Например, сообщение о каких-либо событиях, о чьей-либо деятельности и т.п.

"Информировать" в этом смысле означает "сообщить нечто, неизвестное раньше".

Информация – это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные системы (живые организмы, управляющие машины и др.) в процессе жизнедеятельности и работы Одно и то же информационное сообщение (статья в газете, объявление, письмо, телеграмма, справка, рассказ, чертёж, радиопередача и т.п.) может содержать разное количество информации для разных людей — в зависимости от их предшествующих знаний, от уровня понимания этого сообщения и интереса к нему.

В случаях, когда говорят об автоматизированной работе с информацией посредством каких-либо технических устройств, обычно в первую очередь интересуются не содержанием сообщения, а тем, сколько символов это сообщение содержит.

Информация (применительно к компьютерной обработке данных) – некоторая последовательность символических обозначений (букв, цифр, закодированных графических образов и звуков и т.п.), несущая смысловую нагрузку и представленная в понятном компьютеру виде.

Каждый новый символ в такой последовательности символов увеличивает информационный объём сообщения.

Информация может существовать в самых разнообразных формах:

Предметы, процессы, явления материального или нематериального свойства, рассматриваемые с точки зрения их информационных свойств, называются информационными объектами.

Человек воспринимает информацию из окружающего мира с помощью своих органов чувств; их пять: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание.

Более 90% информации поступает к нам через зрение и слух. Но и запахи, вкусовые и осязательные ощущения тоже несут информацию. Например, почувствовав запах гари, вы узнали, что на кухне сгорел обед, о котором забыли. На вкус вы легко узнаете знакомую пищу, на ощупь — знакомые предметы даже в темноте.

Символьная или знаковая информация — это информация, воспринимаемая человеком в речевой или письменной форме. В письменном тексте содержатся буквы, знаки препинания, цифры и другие символы.

Устная речь тоже складывается из знаков. Только эти знаки не письменные, а звуковые — фонемы. Из фонем складываются слова, из слов — фразы. Между письменными знаками и звуками есть прямая связь. Сначала появилась речь, а потом — письменность. Письменность для того и нужна, чтобы зафиксировать на бумаге человеческую речь. Отдельные буквы или сочетания букв обозначают звуки речи, а знаки препинания — паузы, интонацию.

Человеческая речь и письменность тесно связаны с понятием языка. Конечно, имеется в виду не орган речи, а форма общения между людьми. У каждого народа свой национальный разговорный язык. Эти языки — русский, английский, китайский, французский — называются естественными языками. Естественные языки имеют устную и письменную формы. Кроме разговорных (естественных) языков существуют формальные языки. Как правило, это языки какой-нибудь профессии или области знаний. Например, математическую символику можно назвать формальным языком математики; нотная грамота — формальный язык музыки.

Язык – это знаковая система представления информации.

Общение на языках — это процесс передачи информации в знаковой форме. Можно привести примеры разных способов знакового обмена информацией, заменяющих речь. Например, глухонемые люди речь заменяют жестикуляцией. Жесты дирижера передают информацию музыкантам. Судья на спортивной площадке пользуется определенным языком жестов, понятным игрокам.

Однако запахи, вкусовые и осязательные ощущения не могут быть переданы с помощью знаков. Безусловно, они несут информацию, поскольку мы их запоминаем, узнаем. Такую информацию будем называть образной информацией. К образной относится также информация, воспринимаемая зрением и слухом: шум ветра, пение птиц, картины природы, живопись.

2. Информационные объекты различных видов

Информация — это ключевое понятие современной науки, которое стоит в одном ряду с такими как "вещество" и "энергия". Существует три основные интерпретации понятия "информация".

Научная интерпретация. Информация - исходная общенаучная категория, отражающая структуру материи и способы ее познания, несводимая к другим, более простым понятиям.

Абстрактная интерпретация. Информация - некоторая последовательность символов, которые несут как вместе, так в отдельности некоторую смысловую нагрузку для исполнителя.

Конкретная интерпретация. В данной плоскости рассматриваются конкретные исполнители с учетом специфики их систем команд и семантики языка. Так, например, для машины информация - нули и единицы; для человека - звуки, образы, и т.п.

Существуют несколько концепций (теорий) информации.

Первая концепция (концепция К. Шеннона), отражая количественно-информационный подход, определяет информацию как меру неопределенности (энтропию) события. Количество информации в том или ином случае зависит от вероятности его получения: чем более вероятным является сообщение, тем меньше информации содержится в нем.

Вторая концепция рассматривает информацию как свойство (атрибут) материи. Ее появление связано с развитием кибернетики и основано на утверждении, что информацию содержат любые сообщения, воспринимаемые человеком или приборами. Наиболее ярко и образно эта концепция информации выражена академиком В.М. Глушковым.

Третья концепция основана на логико-семантическом (семантика - изучение текста с точки зрения смысла) подходе, при котором информация трактуется как знание, причем не любое знание, а та его часть, которая используется для ориентировки, для активного действия, для управления и самоуправления. Иными словами, информация — это действующая, полезная, "работающая" часть знаний. Представитель этой концепции В.Г. Афанасьев.

В настоящее время термин информация имеет глубокий и многогранный смысл. Во многом, оставаясь интуитивным, он получает разные смысловые наполнения в разных отраслях человеческой деятельности:

в житейском аспекте под информацией понимают сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальными устройствами;

в технике под информацией понимают сообщения, передаваемые в форме знаков или сигналов;

в теории информации (по К. Шеннону) важны не любые сведения, а лишь те, которые снимают полностью или уменьшают существующую неопределенность;

в кибернетике, по определению Н. Винера, информация - эта та часть знаний, которая используется для ориентирования, активного действия, управления, т.е. в целях сохранения, совершенствования, развития системы;

в семантической теории (смысл сообщения) — это сведения, обладающие новизной, и так далее.

Такое разнообразие подходов не случайность, а следствие того, что выявилась необходимость осознанной организации процессов движения и обработки того, что имеет общее название - информация.

По способу восприятия информацию разделяют на следующие виды: визуальная, аудиальная, вкусовая, обонятельная и тактильная.

Человек создает приборы, позволяющие получать информацию, которая недоступна ему в непосредственных ощущениях. Микроскопы, телескопы, термометры, спидометры - перечень, который можно продолжать и продолжать. Аналогам органов чувств человека в технических приборах соответствуют различные датчики. Получение информации называется вводом. В персональном компьютере за ввод информации отвечают специальные устройства ввода: клавиатура, сканер, дигитайзер, микрофон, мышь и многое другое.

Человек воспринимает информацию с помощью органов чувств. Воспринимаемая информация поступает в виде энергетических сигналов (свет, звук, тепло) и излучений (вкус и запах), причем процесс поступления этих сигналов происходит непрерывно.

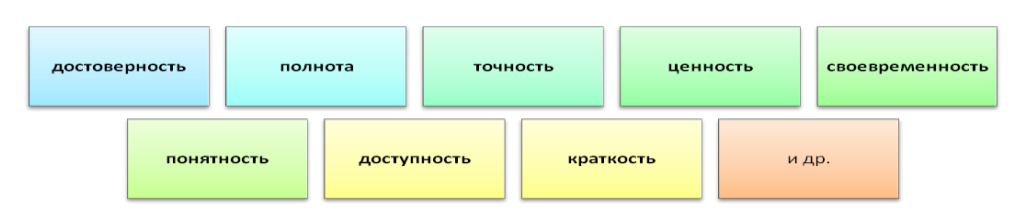

Информация необходима человеку не вообще, а конкретно в нужное время для ориентирования в окружающем мире и принятия решений о дальнейших действиях. При качественной оценке получаемой информации говорят о следующих ее свойствах:

Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел. Недостоверная информация может привести к неправильному пониманию или принятию неправильных решений. Достоверная информация со временем может стать недостоверной, так как она обладает свойством устаревать, то есть перестаёт отражать истинное положение дел.

Информация полна, если её достаточно для понимания и принятия решений. Как неполная, так и избыточная информация сдерживает принятие решений или может повлечь ошибки.

Точность информации определяется степенью ее близости к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т.п.

Ценность информации зависит от того, насколько она важна для решения задачи, а также от того, насколько в дальнейшем она найдёт применение в каких-либо видах деятельности человека.

Только своевременно полученная информация может принести ожидаемую пользу. Одинаково нежелательны как преждевременная подача информации (когда она ещё не может быть усвоена), так и её задержка. Если ценная и своевременная информация выражена непонятным образом, она может стать бесполезной.

Информация становится понятной, если она выражена языком, на котором говорят те, кому предназначена эта информация.

Информация должна преподноситься в доступной (по уровню восприятия) форме.

Поэтому одни и те же вопросы по-разному излагаются в школьных учебниках и научных изданиях.

3. Информационный объект

Информационный объект — это совокупность логически связанной информации. Информационный объект, «отчужденный» от объекта-оригинала, можно хранить на различных материальных носителях. Простейший материальный носитель информации — это бумага. Есть также магнитные, электронные, лазерные и другие носители информации.

С информационными объектами, зафиксированными на материальном носителе, можно производить те же действия, что и с информацией при работе на компьютере: вводить их, хранить, обрабатывать, передавать.

При работе с информационными объектами большую роль играет компьютер. Используя возможности, которые предоставляют пользователю офисные технологии, можно создавать разнообразные профессиональные компьютерные документы, которые будут являться разновидностями информационных объектов.

Все, что создается в компьютерных средах, будет являться информационным

объектом. Литературное произведение, газетная статья, приказ — примеры текстовых информационных объектов. Рисунки, чертежи, схемы — это графические информационные объекты. Различные документы в табличной форме — это примеры табличных информационных объектов. Видео и музыка – аудиовизуальные информационные объекты.

Довольно часто мы имеем дело с составными документами, в которых информация представлена в разных формах. Такие документы могут содержать и текст, и рисунки, и таблицы, и формулы, и многое другое. Школьные учебники, журналы, газеты — это хорошо знакомые всем примеры составных документов, являющихся информационными объектами сложной структуры. Для создания составных документов используются программные среды, в которых предусмотрена возможность представления информации в разных формах. Другими примерами сложных информационных объектов могут служить создаваемые на компьютере презентации и гипертекстовые документы.

4. Электронные информационные объекты

Для хранения и передачи электронных информационных объектов используют съемные цифровые носители. К ним относятся:

съемный жесткий диск — устройство хранения информации, основанное на принципе магнитной записи, информация записывается на жёсткие (алюминиевые или стеклянные) пластины, покрытые слоем ферромагнитного материала;

дискета — портативный носитель информации, используемый для многократной записи и хранения данных, представляющий собой помещённый в защитный пластиковый корпус гибкий магнитный диск, покрытый ферромагнитным слоем;

компакт-диск — оптический носитель информации в виде пластикового диска с отверстием в центре, процесс записи и считывания информации которого осуществляется при помощи лазера (CD-ROM и DVD-диск - предназначенный только для чтения; CD-RW и DVD-RW информация может записываться многократно);

карта памяти или флеш-карта — компактное электронное запоминающее устройство, используемое для хранения цифровой информации (они широко используются в\электронных устройствах, включая цифровые фотоаппараты, сотовые телефоны, ноутбуки, MP3-плееры и игровые консоли),

USB-флеш-накопитель (сленг. флэшка) — запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память и подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB.

5. Система кодирования информации

В информатике под информацией понимают некоторую последовательность символических обозначений (букв, цифр, образов и звуков и т. п.), которые несут смысловую нагрузку и представлены в понятном для компьютера виде.

Кодирование информации применяют для унификации формы представления данных, которые относятся к различным типам, в целях автоматизации работы с информацией.

Кодирование – это выражение данных одного типа через данные другого типа. Например, естественные человеческие языки можно рассматривать как системы кодирования понятий для выражения мыслей посредством речи, к тому же и азбуки представляют собой системы кодирования компонентов языка с помощью графических символов.

В вычислительной технике применяется двоичное кодирование. Основой этой системы кодирования является представление данных через последовательность двух знаков: 0 и 1. Данные знаки называются двоичными цифрами bit (бит). Одним битом могут быть закодированы два понятия: 0 или 1 (да или нет, истина или ложь). Двумя битами возможно выразить четыре различных понятия (00, 01, 10, 11), а тремя – закодировать восемь различных значений (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111).

Наименьшая единица кодирования информации в вычислительной технике после бита – байт. Его связь с битом отражает следующее отношение: 1 байт = 8 бит = 1 символ.

Обычно одним байтом кодируется один символ текстовой информации. (Один символ на английской раскладке 1 байт, на русской – 2 байта).

В этом случае легко подсчитать объем информации в тексте. Если один символ алфавита несет 1 байт информации, то надо просто сосчитать число символов; полученное значение даст информационный объем текста в байтах.

Пусть небольшая книжка содержит 150 страниц; на каждой странице — 40 строк, в каждой строке — 60 символов. Значит, страница содержит 40 х 60 = 2400 байт информации.

Объем всей информации в книге: 2400 х 150 = 360 000 байт.

Уже на таком примере видно, что байт — «мелкая» единица. А представьте, что нужно измерить информационный объем научной библиотеки. Какое это будет громадное число в байтах! В любой системе единиц измерения существуют основные единицы и производные от них. Последние нужны для измерения либо очень больших, либо очень маленьких величин.

Для измерения больших объемов информации используются производные от байта единицы.

1 килобайт = 1Кб = 2^10 байт = 1024 байта;

1 мегабайт = 1Мб = 2^10 Кб = 1024 Кб;

1 гигабайт = 1Гб = 2^10 Мб = 1024 Мб.

В этом случае легко подсчитать объем информации в тексте. Если один символ алфавита несет 1 байт информации, то надо просто сосчитать число символов; полученное значение даст информационный объем текста в байтах.

Следовательно, объем вышеупомянутой книги равен приблизительно тремстам шестидесяти килобайтам.

Прием-передача информации могут происходить с разной скоростью.

Количество информации, передаваемое за единицу времени, называется скоростью передачи информации, или скоростью информационного потока.

Эта скорость выражается в таких единицах: бит в секунду (бит/с), байт в секунду (байт/с), килобайт в секунду (Кбайт/с) и т.д.

Если передатчиком и приемником информации являются технические устройства (телетайпы, телефаксы, компьютеры), скорость информационного обмена много выше, чем между людьми. Технические средства, связывающие передатчик и приемник информации в таких системах, называются каналами связи. Это, например, телефонные линии, кабельные линии, радиоустройства.

Максимальная скорость передачи информации по каналу связи называется пропускной способностью канала.

6. Кодирование текстовой информации

Текстовую информацию кодируют двоичным кодом через обозначение каждого символа алфавита определенным целым числом. С помощью восьми двоичных разрядов возможно закодировать 256 различных символов (Восемь двоичных разрядов, это 8 единиц и нулей – например 10100100). Данного количества символов достаточно для выражения всех символов английского и русского алфавитов.

В первые годы развития компьютерной техники трудности кодирования текстовой информации были вызваны отсутствием необходимых стандартов кодирования. В настоящее время, напротив, существующие трудности связаны с множеством одновременно действующих и зачастую противоречивых стандартов.

Для английского языка, который является неофициальным международным средством общения, эти трудности были решены. Институт стандартизации США выработал и ввел в обращение систему кодирования ASCII (American Standard Code for Information Interchange – стандартный код информационного обмена США).

Для кодировки русского алфавита были разработаны несколько вариантов кодировок:

Windows-1251 – введена компанией Microsoft; с учетом широкого распространения операционных систем (ОС) и других программных продуктов этой компании в Российской Федерации она нашла широкое распространение;

КОИ-8 (Код Обмена Информацией, восьмизначный) – другая популярная кодировка российского алфавита, распространенная в компьютерных сетях на территории Российской Федерации и в российском секторе Интернет;

ISO (International Standard Organization – Международный институт стандартизации) – международный стандарт кодирования символов русского языка. На практике эта кодировка используется редко.

Ограниченный набор кодов (256) создает трудности для разработчиков единой системы кодирования текстовой информации. Вследствие этого было предложено кодировать символы не 8-разрядными двоичными числами, а числами с большим разрядом, что вызвало расширение диапазона возможных значений кодов. Система 16-разрядного кодирования символов называется универсальной – UNICODE. Шестнадцать разрядов позволяет обеспечить уникальные коды для 65 536 символов, что вполне достаточно для размещения в одной таблице символов большинства языков.

Несмотря на простоту предложенного подхода, практический переход на данную систему кодировки очень долго не мог осуществиться из-за недостатков ресурсов средств вычислительной техники, так как в системе кодирования UNICODE все текстовые документы становятся автоматически вдвое больше. В конце 1990-х гг. технические средства достигли необходимого уровня, начался постепенный перевод документов и программных средств на систему кодирования UNICODE.

7. Представление информации в различных системах счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления

Понятие числа является фундаментальным как для математики, так и для информатики. С числами связано еще одно важное понятие — система счисления.

Система счисления — это способ изображения чисел и соответствующие ему правила действий над числами.

Разнообразные системы счисления, которые существовали раньше и которые используются в наше время, можно разделить на непозиционные и позиционные.

В древние времена, когда люди начали считать, появилась потребность в записи чисел.

Первоначально количество предметов отображали равным количеством каких-нибудь значков: насечек, черточек, точек.

Изучение археологами «записок» времен палеолита на кости, камне, дереве показало, что люди стремились группировать отметки по 3, 5, 7, 10 штук. Такая группировка облегчала счет. Люди учились считать не только единицами, но и тройками, пятерками и пр. Поскольку первым вычислительным инструментом у человека были пальцы, поэтому и счет чаще всего вели группами по 5 или по 10 предметов.

В дальнейшем свое название получили десяток десятков (сотня), десяток сотен (тысяча) и так далее. Такие узловые числа для удобства записи стали обозначать особыми значками — цифрами. Если при подсчете предметов их оказывалось 2 сотни, 5 десятков и еще 4 предмета, то при записи этой величины дважды повторяли знак сотни, пять раз — знак десятков и четыре раза знак единицы.

В таких системах счисления от положения знака в записи числа не зависит величина, которую он обозначает; поэтому они называются непозиционными системами счисления.

Непозиционными системами пользовались древние египтяне, греки, римляне и некоторые другие народы древности. На Руси вплоть до XVIII века, использовалась непозиционная система славянских цифр. Буквы кириллицы (славянского алфавита) имели цифровое значение, если над ними ставился специальный знак ~ титло. Например Ã — 1.

Непозиционные системы счисления были более или менее пригодны для выполнения сложения и вычитания, но совсем не удобны при умножении и делении.

Идея позиционной системы счисления впервые возникла в древнем Вавилоне. В позиционных системах счисления величина, обозначаемая цифрой в записи числа, зависит от ее позиции.

Количество используемых цифр называется основанием позиционной системы счисления.

Система счисления, применяемая в современной математике, является позиционной десятичной системой. Ее основание равно десяти, так как запись любых чисел производится с помощью десяти цифр: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Хотя десятичную систему принято называть арабской, но зародилась она в Индии, в V веке. В Европе об этой системе узнали в XII веке из арабских научных трактатов, которые были переведены на латынь. Этим и объясняется название «арабские цифры». Однако широкое распространение в науке и в обиходе десятичная позиционная система получила только в XVI веке. Эта система позволяет легко выполнять любые арифметические вычисления, записывать числа любой величины. Распространение арабской системы дало мощный толчок развитию математики.

С позиционной десятичной системой счисления вы знакомы с раннего детства, только, возможно, не знали, что она так называется.

Позиционный тип этой системы легко понять на примере любого многозначного числа.

Например, в числе 333 первая тройка означает три сотни, вторая — три десятка, третья — три единицы. Одна и та же цифра в зависимости от позиции в записи числа обозначает разные величины. 333 = 3x100 + 3x10 + 3.

Отсюда видно, что всякое десятичное число можно представить как сумму произведений составляющих его цифр на соответствующие степени десятки. То же самое относится и к десятичным дробям

8. Системы счисления, используемые в ЭВМ

Очевидно, число «десять» — не единственно возможное основание позиционной системы. Известный русский математик Н. Н. Лузин так выразился по этому поводу: «Преимущества десятичной системы не математические, а зоологические. Если бы у нас на руках было не десять пальцев, а восемь, то человечество пользовалось бы восьмеричной системой».

За основание позиционной системы счисления можно принять любое натуральное число большее 1. Упомянутая выше вавилонская система имела основание 60. Следы этой системы сохранились до наших дней в порядке счета единиц времени (1 час = 60 мин, 1 мин = 60 с).

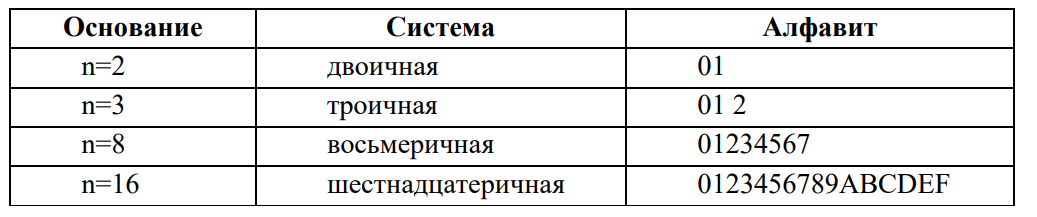

Для записи чисел в позиционной системе с основанием n нужно иметь алфавит из n цифр. Обычно для этого при n10 к десяти арабским цифрам добавляют буквы.

Пример алфавитов нескольких систем:

Основание системы, к которой относится число, обозначается подстрочным индексом к этому числу: 1011012, 36718, 3B8F16.

Принципы архитектуры ЭВМ были сформулированы Джоном фон Нейманом в 1946 году. Им долгие годы следовали конструкторы ЭВМ. Многие из этих принципов сохранились и в архитектуре современных компьютеров. Один из этих принципов Неймана: ЭВМ выполняет арифметические расчеты в двоичной системе счисления.

Компьютеры используют двоичную систему потому, что она имеет ряд преимуществ перед другими системами:

для ее реализации нужны технические устройства с двумя устойчивыми состояниями (есть ток — нет тока, намагничен — не намагничен и т.п.), а не, например, с десятью, — как в десятичной;

представление информации посредством только двух состояний надежно и помехоустойчиво;

возможно применение аппарата булевой алгебры для выполнения логических преобразований информации;

двоичная арифметика намного проще десятичной.

Недостаток двоичной системы — быстрый рост числа разрядов, необходимых для записи чисел.

Гораздо проще сконструировать процессор, который работает в двоичной системе счисления, чем работающий в десятичной. Двоичная система, удобная для компьютеров, для человека неудобна из-за ее громоздкости и непривычной записи.

Перевод чисел из десятичной системы в двоичную и наоборот выполняет машина. Однако, чтобы профессионально использовать компьютер, следует научиться понимать слово машины.

Раздел 3. История развития информатики и вычислительной техники

1. Поколения компьютеров

Электронно-вычислительная машина (ЭВМ) или компьютер (англ. computer — «вычислитель»), — машина для проведения вычислений, а также приёма, переработки, хранения и выдачи информации по заранее определённому алгоритму (компьютерной программе). На заре эры компьютеров считалось, что основная функция компьютера — вычисление. Однако в настоящее время полагают, что основная их функция — управление.

Поколение первое. Компьютеры на электронных лампах.

Компьютеры на основе электронных ламп появились в 40-х годах XX века. Первая электронная лампа - вакуумный диод - была построена Флемингом лишь в 1904 году, хотя эффект прохождения электрического тока через вакуум был открыт Эдисоном в 1883 году. Триггер, изобретенный М. А. Бонч-Бруевичем (1918) и - независимо – американцами У. Икклзом и Ф. Джорданом (1919), содержит 2 лампы и в каждый момент может находиться в одном из двух устойчивых состояний; он представляет собой электронное реле. Подобно электромеханическому, оно может быть использовано для хранения одной двоичной цифры. Использование электронной лампы в качестве основного элемента ЭВМ создавало множество проблем. Из-за того, что высота стеклянной лампы - 7см, машины были огромных размеров. Каждые 7-8 мин. одна из ламп выходила из строя, а так как в компьютере их было 15 - 20 тысяч, то для поиска и замены поврежденной лампы требовалось очень много времени. Кроме того, они выделяли огромное количество тепла, и для эксплуатации "современного" компьютера того времени требовались специальные системы охлаждения.

Ч тобы разобраться в запутанных схемах огромного компьютера, нужны были целые бригады инженеров. Устройств ввода в этих компьютерах не было, поэтому данные заносились в память при помощи соединения нужного штеккера с нужным гнездом.

тобы разобраться в запутанных схемах огромного компьютера, нужны были целые бригады инженеров. Устройств ввода в этих компьютерах не было, поэтому данные заносились в память при помощи соединения нужного штеккера с нужным гнездом.

ЭНИАК (ENIAC, сокр. от англ. Electronic Number Integrator And Computer — Электронный числовой интегратор и вычислитель) — первый широкомасштабный электронный цифровой компьютер, который можно было перепрограммировать для решения полного диапазона задач (предыдущие компьютеры имели только часть из этих свойств). Построен в 1946 году по заказу Армии США в Лаборатории баллистических исследований для расчётов таблиц стрельбы. Запущен 14 февраля 1946 года.

Архитектуру компьютера разработали в 1943 году Джон Преспер Экерт и Джон Уильям Мокли, учёные из Университета Пенсильвании. В отличие от созданного в 1941 году немецким инженером Конрадом Цузе комплекса Z3, использовавшего механические реле, в ЭНИАКе в качестве основы компонентной базы применялись вакуумные лампы. Всего комплекс включал 17468 ламп, 7200 кремниевых диодов, 1500 реле, 70000 резисторов и 10000 конденсаторов. Потребляемая мощность — 150 кВт. Вычислительная мощность — 300 операций умножения или 5000 операций сложения в секунду. Вес - 27 тонн. Вычисления производились в десятичной системе.

На сегодняшний день производительность компьютеров около 38,4 миллиардов операций в секунду, производительность суперкомпьютеров при пиковой мощности в 95,04 триллионов операций в секунду.

До 1948 года для перепрограммирования ENIAC нужно было его перекоммутировать его заново. Механические устройства для обработки числовой информации были изобретены в США и впервые использовались практически для обработки результатов переписи населения в 1890г.

Изобретатель этих машин, Герман Холерит, в конце XIX века основал фирму, называемой IBM.

Современные вычислительные машины основаны на 2-х принципах:

в памяти ЭВМ хранятся не только данные, но и сама программа;

и то и другое хранится в виде многозначных двоичных чисел.

Первыми вычислительными машинами, базирующихся на этих принципах были: EDSAC (1949, Англия), EDVAC (1950, США), МЭСМ (1951, СССР). Появление ЭВМ произвело революцию в технологии процессов создания, накопления, передачи и обработки информации.

Поколение второе. Транзисторные компьютеры.

1 июля 1948 года на одной из страниц "Нью-Йорк Таймс", посвященной радио и телевидению, было помещено скромное сообщение о том, что фирма "Белл телефон лабораториз" разработала электронный прибор, способный заменить электронную лампу. Физик-теоретик Джон Бардин и ведущий экспериментатор фирмы Уолтер Брайттен создали первый действующий транзистор. Это был точечно-контактный прибор, в котором три металлических "усика" контактировали с бруском из поликристаллического германия. Первые компьютеры на основе транзисторов появились в конце 50-х годов, а к середине 60-х годов были созданы более компактные внешние устройства, что позволило фирме Digital Equipment выпустить в 1965 г. первый мини-компьютер PDP-8 размером с холодильник и стоимостью всего 20 тыс. долларов. Созданию транзистора предшествовала упорная, почти 10-летняя работа, которую еще в 1938 году начал физик теоретик Уильям Шокли. Применение транзисторов в качестве основного элемента в ЭВМ привело к уменьшению размеров компьютеров в сотни раз и к повышению их надежности.

И все-таки самой удивительной способностью транзистора является то, что он один способен трудиться за 40 электронных ламп и при этом работать с большей скоростью, выделять очень мало тепла и почти не потреблять электроэнергию. Одновременно с процессом замены электронных ламп транзисторами совершенствовались методы хранения информации.

все-таки самой удивительной способностью транзистора является то, что он один способен трудиться за 40 электронных ламп и при этом работать с большей скоростью, выделять очень мало тепла и почти не потреблять электроэнергию. Одновременно с процессом замены электронных ламп транзисторами совершенствовались методы хранения информации.

Увеличился объем памяти, а магнитную ленту, впервые примененную в ЭВМ Юнивак, начали использовать как для ввода, так и для вывода информации. А в середине 60-х годов получило распространение хранение информации на дисках. Большие достижения в архитектуре компьютеров позволило достичь быстродействия в миллион операций в секунду.

Поколение третье. Интегральные схемы.

П одобно тому, как появление транзисторов привело к созданию второго поколения компьютеров, появление интегральных схем ознаменовало собой новый этап в развитии вычислительной техники - рождение машин третьего поколения. Интегральная схема, которую также называют кристаллом, представляет собой миниатюрную электронную схему, вытравленную на поверхности кремниевого кристалла площадью около 10 мм. Это специально выращенный полупроводниковый кристалл, на котором располагаются транзисторы, соединенные напыленными алюминиевыми проводниками. Кристалл помещается в керамический корпус с контактами. Интегра́льная (микро) схе́ма (ИС, ИМС, м/сх, англ. integrated circuit, IC, microcircuit), чип, микрочи́п (англ. microchip, silicon chip, chip — тонкая пластинка — первоначально термин относился к пластинке кристалла микросхемы) — микроэлектронное устройство — электронная схема произвольной сложности, изготовленная на полупроводниковом кристалле (или плёнке) и помещённая в неразборный корпус.

одобно тому, как появление транзисторов привело к созданию второго поколения компьютеров, появление интегральных схем ознаменовало собой новый этап в развитии вычислительной техники - рождение машин третьего поколения. Интегральная схема, которую также называют кристаллом, представляет собой миниатюрную электронную схему, вытравленную на поверхности кремниевого кристалла площадью около 10 мм. Это специально выращенный полупроводниковый кристалл, на котором располагаются транзисторы, соединенные напыленными алюминиевыми проводниками. Кристалл помещается в керамический корпус с контактами. Интегра́льная (микро) схе́ма (ИС, ИМС, м/сх, англ. integrated circuit, IC, microcircuit), чип, микрочи́п (англ. microchip, silicon chip, chip — тонкая пластинка — первоначально термин относился к пластинке кристалла микросхемы) — микроэлектронное устройство — электронная схема произвольной сложности, изготовленная на полупроводниковом кристалле (или плёнке) и помещённая в неразборный корпус.

Первые интегральные схемы (ИС) появились в 1964 году. Сначала они использовались только в космической и военной технике. Сейчас же их можно обнаружить где угодно, включая автомобили и бытовые приборы. Что же качается компьютеров, то без интегральных схем они просто немыслимы!

Появление ИС означало подлинную революцию в вычислительной технике. Ведь она одна способна заменить тысячи транзисторов, каждый из которых в свою очередь уже заменил 40 электронных ламп. Другими словами, один крошечный кристалл обладает такими же вычислительными возможностями, как и 30-тонный Энивак. Быстродействие ЭВМ третьего поколения возросло в 100 раз, а габариты значительно уменьшились. Ко всем достоинствам ЭВМ третьего поколения добавилось еще и то, что их производство оказалось дешевле, чем производство машин второго поколения. Благодаря этому, многие организации смогли приобрести и освоить такие машины. А это, в свою очередь, привело к росту спроса на универсальные ЭВМ, предназначенные для решения самых различных задач.

Большинство созданных до этого ЭВМ являлись специализированными машинами, на которых можно было решать задачи какого-то одного типа.

Поколение четвертое. Большие интегральные схемы.

В начале 70-х годов была предпринята попытка выяснить, можно ли на одном кристалле разместить больше одной интегральной схемы. Развитие микроэлектроники привело к созданию возможности размещать на одном-единственном кристалле тысячи интегральных схем. Так, уже в 1980 году, центральный процессор небольшого компьютера оказался возможным разместить на кристалле, площадью всего в четверть квадратного дюйма (1,61 см2). Началась эпоха микрокомпьютеров.

Современные процессоры изготавливаются по 0,13-микронной технологии, т.е. толщина кристалла процессора составляет 0,13 микрон. Для сравнения - толщина кристалла первого процессора Intel была 10 микрон.

В первом процессоре компании Intel - i4004, выпущенном в 1971 году, на одном кристалле было 2300 транзисторов, а в процессоре Intel Pentium 4, выпущенном 14 апреля 2003 года, их уже 55 миллионов.

Быстродействие современной микроЭВМ в 10 раз превышает быстродействие ЭВМ третьего поколения на интегральных схемах, в 1000 раз - быстродействие ЭВМ второго поколения на транзисторах и в 100000 раз - быстродействие ЭВМ первого поколения на электронных лампах.

2. Эволюция развития персональных компьютеров

Развитие микроэлектроники привело к появлению микроминиатюрных интегральных электронных элементов, пришедших на смену полупроводниковым диодам и транзисторам и ставших основой для развития и использования ПК. Эти компьютеры имели ряд достоинств: были компактны, просты в применении и относительно дешевы.

В 1971 г. компания Intel создала микропроцессор i4004, а в 1974 г. – i8080, оказавший огромное влияние на развитие микропроцессорной техники.

Вначале ПК разрабатывались на базе 8-разрядных микропроцессоров. Одним из первых производителей компьютеров с 16-разрядным микропроцессором стала компания IBM, до 1980-х гг. специализировавшаяся на производстве больших ЭВМ. В 1981 г. она впервые выпустила ПК, в котором использовался принцип открытой архитектуры, позволивший изменить конфигурацию компьютера и улучшить его свойства.

В конце 1970-х гг. и другие крупные компании ведущих стран (США, Японии и т. д.) приступили к разработке ПК на базе 16-разрядных микропроцессоров.

В 1984 г. появился TIKMacintosh фирмы Apple – конкурента компании IBM. В середине 1980-х гг. были выпущены компьютеры на базе 32-разрядных микропроцессоров. В настоящее время имеются 64-разрядные системы.

По виду значений основных параметров и с учетом применения выделяют следующие группы средств вычислительной техники:

суперЭВМ – уникальная сверхпроизводительная система, используемая при решении сложнейших задач, при больших вычислениях;

сервер – компьютер, предоставляющий собственные ресурсы другим пользователям; существуют файловые серверы, серверы печати, серверы баз данных и др.;

персональный компьютер – компьютер, предназначенный для работы в офисе или дома. Настроить, обслужить и установить программное обеспечение компьютеров этого вида может сам пользователь;

профессиональная рабочая станция – компьютер, обладающий огромной производительностью и предназначенный для профессиональной деятельности в некоторой области. Чаще всего его снабжают дополнительным оборудованием и специализированным программным обеспечением;

ноутбук – переносной компьютер, обладающий вычислительной мощностью ПК. Он может в течение некоторого времени функционировать без питания от электрической сети;

сетевой ПК – компьютер для делового применения с минимальным набором внешних устройств. Поддержка работы и установка программного обеспечения осуществляются централизованно. Его также применяют для работы в вычислительной сети и для функционирования в автономном режиме;

терминал – устройство, применяемое при работе в автономном режиме. Терминал не содержит процессора для выполнения команд, он выполняет только операции по вводу и передаче команд пользователя другому компьютеру и выдаче пользователю результата.

Рынок современных компьютеров и число выпускаемых машин определяются рыночными потребностями.

3. Общая схема компьютера

Компьютер или ЭВМ (электронно-вычислительная машина) – это универсальное техническое средство для автоматической обработки информации.

Аппаратное обеспечение (Hardwear) компьютера – это все устройства, входящие в его состав и обеспечивающие его исправную работу.

Несмотря на разнообразие компьютеров в современном мире, все они строятся по единой принципиальной схеме, основанной на фундаменте идеи программного управления Чарльза Бэббиджа (середина XIX в). Эта идея была реализована при создании первой ЭВМ ENIAC в 1946 году коллективом учёных и инженеров под руководством известного американского математика Джона фон Неймана, сформулировавшего концепцию ЭВМ с вводимыми в память программами и числами -программный принцип. Главные элементы концепции: двоичное кодирование информации; программное управление; принцип хранимой программы; принцип параллельной организации вычислений, согласно которому операции над числом проводятся по всем его разрядам одновременно.

С тех пор структуру (архитектуру) современных компьютеров часто называют неймановской.

Персональный компьютер (ПК) в своём минимально необходимом составе, согласно этой схеме, включает:

основные устройства ввода: клавиатуру и манипулятор «мышь»;

основное устройство вывода: монитор; центральная часть располагается в системном блоке;

внешняя память располагается на носителях – дисках и приводится в действие

специальными приводами – дисководами;

в единую конфигурацию все части ПК соединены с помощью устройств

сопряжения.

Принципы фон Неймана:

Принцип использования двоичной системы счисления для представления данных и команд.

Принцип программного управления. Программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором друг за другом в определенной последовательности.

Принцип однородности памяти. Как программы (команды), так и данные хранятся в одной и той же памяти (и кодируются в одной и той же системе счисления — чаще всего двоичной). Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.

Принцип адресуемости памяти. Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.

Принцип последовательного программного управления. Все команды располагаются в памяти и выполняются последовательно, одна после завершения другой.

Принцип условного перехода.

В основе строения ПК лежат два важных принципа: магистрально-модульный принцип и принцип открытой архитектуры.

Согласно первому, все части и устройства изготавливаются в виде отдельных блоков, информация между которыми передаётся по комплекту соединений, объединённых в магистраль.

Второй принцип построения ПК – открытая архитектура – предполагает возможность сборки компьютера из независимо изготовленных частей, доступную всем желающим (подобно детскому конструктору).

Конкретный набор компонент, входящих в данный компьютер, называется его конфигурацией. Минимальная конфигурация ПК необходимая для его работы включает в себя системный блок (там находятся материнская плата, центральный процессор, оперативная память, постоянное запоминающее устройство, блок питания), клавиатуру и мышь (как устройства ввода информации) и монитор (как устройство вывода информации).

4. Основная конфигурация компьютера

4.1. Центральный процессор (ЦП) или CPU (Central Processing Unit)

Центра́льный проце́ссор (ЦП, или центральное процессорное устройство — ЦПУ; англ. Central processing unit, CPU, дословно — центральное обрабатывающее устройство) — исполнитель машинных инструкций, часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера; отвечает за выполнение операций, заданных программами. ЦП имеет сложную структуру в виде электронных логических схем. В качестве его компонент можно выделить:

АЛУ - арифметикологическое устройство, предназначенное для выполнения арифметических и логических операций над данными и адресами памяти;

Регистры или микропроцессорная память — сверхоперативная память, работающая со скоростью процессора, АЛУ работает именно с ними;

БУ - блок управления - управление работой всех узлов ЦП посредством выработки и передачи другим его компонентам управляющих импульсов, поступающих от кварцевого тактового генератора, который при включении ПК начинает вибрировать с постоянной частотой. Эти колебания и задают темп работы всей системной платы;

СПр - система прерываний - специальный регистр, описывающий состояние ЦП, позволяющий прерывать работу ЦП в любой момент времени для немедленной обработки некоторого поступившего запроса, или постановки его в очередь; после обработки запроса СПр обеспечивает восстановление прерванного процесса;

Устройство управления общей шиной — интерфейсная система.

Для расширения возможностей ПК и повышения функциональных характеристик микропроцессора дополнительно может поставляться математический сопроцессор, служащий для расширения набора команд МП. Например, математический сопроцессор IBMсовместимых ПК расширяет возможности МП для вычислений с плавающей точкой; сопроцессор в локальных сетях (LAN-процессор) расширяет функции МП в локальных сетях.

Процессор «общается» с другими устройствами (оперативной памятью) с помощью шин данных, адреса и управления. Разрядность шин всегда кратна 8 (понятно почему, если мы имеем дело с байтами), изменчива в ходе исторического развития компьютерной техники и различна для разных моделей, а также не одинакова для шины данных и адресной шины. Разрядность шины данных говорит о том, какое количество информации (сколько байт) можно передать за раз (за такт). От разрядности шины адреса зависит максимальный объем оперативной памяти, с которым процессор может работать вообще.

На мощность (производительность) процессора влияет не разрядность шины данных.

Характеристики процессора:

1. Тактовая частота — это количество операций, которое процессор может выполнить в секунду. Единица измерения МГц и ГГц (мегагерц и гигагерц). 1 МГц — значит, что процессор может выполнить 1 миллион операций в секунду, если процессор 3,16 ГГц — следовательно он может выполнить 3 Миллиарда 166 миллионов операций за 1 секунду. Существует два типа тактовой частоты — внутренняя и внешняя.

Внутренняя тактовая частота — это тактовая частота, с которой происходит работа внутри процессора.

Внешняя тактовая частота или частота системной шины — это тактовая частота, с которой происходит обмен данными между процессором и оперативной памятью компьютера.

2. Другой основной характеристикой процессора является его разрядность.

Разрядность процессора определяется разрядностью его регистров. Компьютер может оперировать одновременно ограниченным набором единиц информации. Этот набор зависит от разрядности внутренних регистров. Разряд — это хранилище единицы информации. За один рабочий такт компьютер может обработать количество информации, которое может поместиться в регистрах. Если регистры могут хранить 8 единиц информации, то они 8-разрядные, и процессор 8-разрядный, если регистры 16-разрядные, то и процессор 16-разрядный и т.д. Чем большая разрядность процессора, тем большее количество информации он может обработать за один такт, а значит, тем быстрее работает процессор. Сейчас всё больше процессоров 64 разрядные.

3. Кэш процессора — довольно важный параметр. Чем он больше, тем больше данных хранится в особой памяти, которая ускоряет работу процессора. В кэше процессора находятся данные, которые могут понадобится в работе в самое ближайшее время. Чтобы вы не путались в уровнях кэша — запомните одно свойство: кэш первого уровня самый быстрый, но самый маленький, второго — помедленней, но побольше и кэш третьего уровня самый медленный и самый большой (если он есть)

4. Технический процесс (иногда пишут технология) — не основная характеристика процессора для обычного обывателя, но знать о нем надо. Чем меньше тех процесс, тем как говорится, лучше. По факту – это площадь кристалла на процессоре. Чем кристаллы меньше, тем их больше можно уместить, следовательно увеличить тактовую частоту. Да и на меньший кристалл нужно меньше подавать напряжения, поэтому и тепловыделение уменьшается, поэтому опять же можно увеличить тактовую частоту. Эта цепочка приведена в пример, что бы вы поняли как всё взаимосвязано.

5. Socket – этот параметр нужен для стандартизации всех процессоров по разъемам подключения к материнской плате. Например, Socket LGA775 – если вы такую характеристику встретите на материнской плате, то к ней подойдут только процессоры с маркировкой Socket LGA775 и никакие другие. Обратное правило тоже действует.

4.2. Интерфейсная система

Она состоит из:

шина управления (ШУ) - предназначена для передачи управляющий импульсов и синхронизации сигналов ко всем устройствам ПК;

шина адреса (ША) - предназначена для передачи кода адреса ячейки памяти или порта ввода/вывода внешнего устройства;

шина данных (ШД) - предназначена для параллельной передачи всех разрядов числового кода;

шина питания - для подключения всех блоков ПК к системе электропитания.

Интерфейсная система обеспечивает три направления передачи информации:

между ЦП и оперативной памятью;

между ЦП и портами ввода/вывода внешних устройств;

между оперативной памятью и портами ввода/вывода внешних устройств.

4.3. Память

Память - устройство для хранения информации в виде данных и программ. Память делится прежде всего на внутреннюю (расположенную на системной плате) и внешнюю (размещенную на разнообразных внешних носителях информации).

Внутренняя память в свою очередь подразделяется на:

ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) или ROM (read only memory), которое содержит - постоянную информацию, сохраняемую даже при отключенном питании, которая служит для тестирования памяти и оборудования компьютера, начальной загрузки ПК при включении. Запись на специальную кассету ПЗУ происходит на заводе фирмы изготовителя ПК и несет черты его индивидуальности. Объем ПЗУ относительно невелик - от 64 до 256 Кб.

ОЗУ (оперативное запоминающее устройство, ОП — оперативная память) или RAM (random access memory), служит для оперативного хранения программ и данных, сохраняемых только на период работы ПК. Она энергозависима, при отключении питания информация теряется. ОП выделяется особыми функциями и спецификой доступа:

ОП хранит не только данные, но и выполняемую программу;

ЦП имеет возможность прямого доступа в ОП, минуя систему ввода/вывода.

Кэш-память - имеет малое время доступа, служит для временного хранения промежуточных результатов и содержимого наиболее часто используемых ячеек ОП и регистров.

Логическая организация памяти — адресация, размещение данных определяется ПО, установленным на ПК, а именно операционной системой.

4.4. Внешняя память

Устройства внешней памяти весьма разнообразны. Предлагаемая классификация учитывает тип носителя, т.е. материального объекта, способного хранить информацию.

Накопители на магнитной ленте исторически появились раньше, чем накопители на магнитном диске. Бобинные накопители используются в суперЭВМ и mainframe.

Диски относятся к носителям информации с прямым доступом, т.е. ПК может обратиться к дорожке, на которой начинается участок с искомой информацией или куда нужно записать новую информацию, непосредственно.

Магнитные диски (МД) — в качестве запоминающей среды используются магнитные материалы со специальными свойствами, позволяющими фиксировать два направления намагниченности. На сегодняшний день редко используемые.

НЖМД (Накопи́тель на жёстких магни́тных ди́сках) или «винчестеры» изготовлены из сплавов алюминия или из керамики и покрыты ферролаком, вместе с блоком магнитных головок помещены в герметически закрытый корпус.

Емкость накопителей за счет чрезвычайно плотной записи достигает сотни гигабайт, быстродействие также выше, чем у съемных дисков (за счет увеличения скорости вращения, т.к. диск жестко закреплен на оси вращения). Первая модель появилась на фирме IBM в 1973 г. Она имела емкость 16 Кб и 30 дорожек/30 секторов, что случайно совпало с калибром популярного ружья 30'730" «винчестер».

Каждый ЖМД проходит процедуру низкоуровневого форматирования — на носитель записывается служебная информация, которая определяет разметку цилиндров диска на сектора и нумерует их, маркируются дефектные сектора для исключения их из процесса эксплуатации диска. Один ЖД можно разбить при помощи специальной программы на несколько логических дисков и работать с ними как с разными ЖД.

НОД (накопители на оптических дисках) лазерно-оптические диски или компакт-диски (CD, DVD). В оптическом дисководе ПК эта дорожка читается лазерным лучом. Ввиду чрезвычайно плотной записи имеют емкость до 8 Гб.

Флеш-память (англ. flash memory) — разновидность твердотельной полупроводниковой энергонезависимой перезаписываемой памяти (ПППЗУ).

Она может быть прочитана сколько угодно раз (в пределах срока хранения данных, типично — 10-100 лет), но писать в такую память можно лишь ограниченное число раз (максимально — около миллиона циклов). Распространена флеш-память, выдерживающая около 100 тысяч циклов перезаписи — намного больше, чем способна выдержать дискета или CD-RW.

SSD - Твердотельный накопитель (англ. Solid-State Drive, SSD) — компьютерное энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти, альтернатива жёстким дискам (HDD). Это накопитель, в котором нет движущихся элементов, таких как в обычном жестком диске. Для хранения памяти в SSD используется флеш-память. Помимо собственно микросхем памяти, подобный накопитель содержит управляющую микросхему — контроллер.

В настоящее время твердотельные накопители используются как в носимых (ноутбуках, нетбуках, планшетах), так и в стационарных компьютерах для повышения производительности.

По сравнению с традиционными жёсткими дисками твердотельные накопители имеют меньший размер и вес, являются беззвучными, а также многократно более устойчивы к повреждениям (например, при падении) и имеют гораздо бóльшую скорость производимых операций. В то же время, они имеют в несколько раз бóльшую стоимость в пересчёте на гигабайт и меньшую износостойкость (ресурс записи).

4.5. Другие элементы компьютера

Контроллеры служат для обеспечения прямой связи с ОП, минуя ЦП, они используются для устройств быстрого обмена данными с ОП - НГМД, НЖД, дисплей и др., обеспечения работы в групповом или сетевом режиме. Клавиатура, дисплей, мышь являются медленными устройствами, поэтому они связаны с системной платой контроллерами и имеют в ОП свои отведенные участки памяти.

Порты бывают входными и выходными, универсальными (ввод - вывод), они служат для обеспечения обмена информацией ПК с внешними, не очень быстрыми устройствами.

Информация, поступающая через порт, направляется в МП, а потом в ОП. Выделяют два вида портов:

последовательный — обеспечивает побитный обмен информацией, обычно к такому порту подключают модем;

параллельный — обеспечивает побайтный обмен информацией, к такому порту подключают принтер.

4.6. Устройства вывода

Видеомониторы — устройства, предназначенные для вывода информации от ПК пользователю. Самые качественные RGB-мониторы, обладают высокой разрешающей способностью для графики и цвета.

Принтеры — это устройства вывода данных из ЭВМ, преобразовывающие информационные ASCII-коды в соответствующие им графические символы и фиксирующие эти символы на бумаге. Принтеры - наиболее развитая группа внешних устройств.

Принтеры бывают черно-белые или цветные по способу печати они делятся на:

матричные — в этих принтерах изображение формируется из точек ударным способом, игольчатая печатающая головка перемещается в горизонтальном направлении, каждая иголочка управляется электромагнитом и ударяет бумагу через красящую ленту.

струйные — в печатающей головке имеются вместо иголок тонкие трубочки - сопла, через которые на бумагу выбрасываются мельчайшие капельки чернил.

термографические — матричные принтеры, оснащенные вместо игольчатой печатающей головки головкой с термоматрицей, при печати используется специальная термобумага;

лазерные — используется электрографический способ формирования изображений, лазер служит для создания сверхтонкого светового луча, вычерчивающего на поверхности светочувствительного барабана контуры невидимого точечного электронного изображения. После проявления изображения порошком красителя (тонера), налипающего на разряженные участки, выполняется печать - перенос тонера на бумагу и закрепление изображения на бумаге при помощи высокой температуры.

3D-принтеры — устройство, использующее метод создания физического объекта на основе виртуальной 3D-модели. 3D-печать может осуществляться разными способами и с использованием различных материалов, но в основе любого из них лежит принцип послойного создания (выращивания) твёрдого объекта.

Также: колонки, наушники, проекторы и т.д.

4.7. Устройства ввода

Манипуляторы - компьютерные устройства, управляемые руками оператора:

мышь — устройство для определения относительных координат (смещения относительно предыдущего положения или направления) движения руки оператора. Относительные координаты передаются в компьютер и при помощи специальной программы могут вызывать перемещения курсора на экране. Для отслеживания перемещения мыши используются различные виды датчиков.

джойстик — рычажный указатель - устройство для ввода направления движения руки оператора, их чаще используют для игр на компьютере;

дигитайзер или оцифровывающий планшет — устройство для точного ввода графической информации (чертежей, графиков, карт) в компьютер. Он состоит из плоской панели (планшета) и связанного с ней ручного устройства - пера. Оператор ведет вдоль графика перо, при этом абсолютные координаты поступают в компьютер.

клавиатура — устройство для ввода информации в память компьютера. Внутри расположена микросхема, клавиатура связана с системной платой, нажатие любой клавиши продуцирует сигнал (код символа в системе ASCII -16-ричный порядковый номер символа в таблице), в памяти ЭВМ специальная программа по коду восстанавливает внешний вид нажатого символа и передает его изображение на монитор.

Сканеры - устройства ввода в ЭВМ информации непосредственно с бумажного документа. Можно вводить тексты, схемы, рисунки, графики, фотографии и другую информацию. Файл, создаваемый сканером в памяти ЭВМ называется битовой картой.

4.8. Микросхема ПЗУ и система ВIOS

В момент включения компьютера в его оперативной памяти нет ничего — ни данных, ни программ, поскольку оперативная память не может ничего хранить без подзарядки ячеек более сотых долей секунды. Но процессору нужны команды, в том числе и в первый момент после включения.

Поэтому сразу после включения на адресной шине процессора выставляется стартовый адрес.

Это происходит аппаратно, без участия программ (всегда одинаково). Процессор обращается по выставленному адресу за своей первой командой и далее начинает работать по программам.

Этот исходный адрес не может указывать на оперативную память, в которой пока ничего нет. Он указывает на другой тип памяти — постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). Микросхема ПЗУ способна длительное время хранить информацию, даже когда компьютер выключен Программы, находящиеся в ПЗУ, называют «зашитыми» — их записывают туда на этапе изготовления микросхемы.

Комплект программ, находящихся в ПЗУ, образует Базовую Систему Ввода-Вывода (ВIOS —Basic Input Output System). Основное назначение программ этого пакета состоит в том, чтобы проверить состав и работоспособность компьютерной системы и обеспечить взаимодействие с клавиатурой, монитором, жестким диском и дисководом гибких дисков. Программы, входящие в ВIOS, позволяют нам наблюдать на экране диагностические сообщения, сопровождающие запуск компьютера, а также вмешиваться в ход запуска с помощью клавиатуры.

BIOS выполняет самотестирование устройств (англ. POST – Power-On Self-Test), а затем ищет загрузчик операционной системы (англ. Boot Loader) на доступных носителях информации. Если загрузчик не найден, BIOS выдаёт сообщение об ошибке. Также BIOS содержит минимальный набор сервисных функций (например, для вывода сообщений на экран или приёма символов с клавиатуры), что и обусловливает расшифровку её названия: Basic Input-Output System — Базовая система ввода-вывода.

Устройства, инициализируемые BIOS.

Загрузочное устройство — устройство, которое должно быть проинициализировано до загрузки операционной системы. К ним относятся устройства ввода (клавиатура, мышь), базовое устройство вывода (дисплей), и устройство, с которого будет произведена загрузка ОС — дисковод, жесткий диск, CD-ROM, флэш-диск, SCSI-устройство, сетевая карта (при загрузке по сети).

4.9. Загрузочная последовательность стандартного IBM-совместимого персонального компьютера

После включения персонального компьютера его процессор начинает работу. Первая выполняемая команда принадлежит пространству адресов BIOS. Как правило, данная команда просто передает управление программе инициализации BIOS.

Программа инициализации BIOS с помощью программы POST проверяет, что устройства компьютера работают корректно и инициализирует их. Затем BIOS опрашивает устройства, перечисляемые в заранее созданном списке пока, не найдет загрузочное устройство. Если такое устройство найдено не будет, будет выведено сообщение об ошибке, а процесс загрузки будет остановлен. Если BIOS обнаружит загрузочное устройство, он считает с него начальный загрузчик и передаст ему управление. В случае жесткого диска, начальный загрузчик называется главной загрузочной записью (MBR) и часто не зависит от операционной системы. Обычно он ищет активный разделы жесткого диска загружает загрузочный сектор данного раздела и передает ему управление. Этот загрузочный сектор, как правило, зависит от операционной системы. Он должен загрузить в память ядро операционной системы и передать ему управление. Если активного раздела не существует, или загрузочный сектор активного раздела некорректен, MBR может загрузить резервный начальный загрузчик и передать управление ему. Резервный начальный загрузчик должен выбрать раздел (зачастую с помощью пользователя), загрузить его загрузочный сектор и передать ему управление.

Раздел 3. Операционные системы

1. Операционная система

Операционная система — базовый комплекс компьютерных программ, обеспечивающий управление аппаратными средствами компьютера, работу с файлами, ввод и вывод данных, а также выполнение прикладных программ и утилит.

Операцио́нная систе́ма сокр. ОС (англ. operating system) — комплекс управляющих и обрабатывающих программ, которые, с одной стороны, выступают как интерфейс между устройствами вычислительной системы и прикладными программами, а с другой — предназначены для управления устройствами, управления вычислительными процессами, эффективного распределения вычислительных ресурсов между вычислительными процессами и организации надёжных вычислений.

При включении компьютера операционная система загружается в память раньше остальных программ и затем служит платформой и средой для их работы. Помимо вышеуказанных функций ОС может осуществлять и другие, например, предоставление пользовательского интерфейса, сетевое взаимодействие и т. п. Операционная система выполняет роль связующего звена между аппаратурой компьютера, с одной стороны, и выполняемыми программами, а также пользователем, с другой стороны.

Операционная система обычно хранится во внешней памяти компьютера — на диске. При включении компьютера она считывается с дисковой памяти и размещается в ОЗУ. Этот процесс называется загрузкой операционной системы.

Основные функции (простейшие ОС):

Загрузка приложений в оперативную память и их выполнение;

Стандартизованный доступ к периферийным устройствам (устройства ввода-вывода);

Управление оперативной памятью (распределение между процессами, виртуальная память);

Управление энергонезависимой памятью (Жёсткий диск, Компакт-диск и т.д.), как правило с помощью файловой системы;

Пользовательский интерфейс;

Дополнительные функции (развитые современные ОС):

Параллельное или псевдопараллельное выполнение задач (многозадачность);

Взаимодействие между процессами;

Межмашинное взаимодействие (компьютерная сеть);

Защита самой системы, а также пользовательских данных и программ от злонамеренных действий пользователей или приложений;

Разграничение прав доступа и многопользовательский режим работы (аутентификация, авторизация).

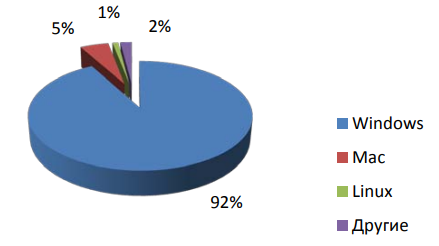

Операционную систему можно назвать программным продолжением устройства управления компьютера. Операционная система скрывает от пользователя сложные ненужные подробности взаимодействия с аппаратурой, образуя прослойку между ними. В результате этого люди освобождаются от очень трудоёмкой работы по организации взаимодействия с аппаратурой компьютера. С 1990-х наиболее распространёнными операционными системами являются ОС семейства Microsoft Windows и системы класса UNIX (особенно GNU/Linux).

В настоящее время Microsoft Windows установлена примерно на 92 % персональных компьютеров и рабочих станций. По данным компании Net Applications, в марте 2010 года рыночная доля Windows составляла ▼91,63 %, Mac — ▲5,33 %, Linux — ▲1,03 % прочие — менее 1 %.

По видам пользовательского интерфейса (набору приемов, обеспечивающих взаимодействие пользователей ПК с его приложениями) различают следующие ОС:

командный интерфейс – выдача на экран монитора системного приглашения для ввода команд с клавиатуры (например, ОС MS-DOS);

интерфейс WIMP (или графический интерфейс – графическое представление образов, которые хранятся на жестком диске (например, ОС Windows различных версий);

интерфейс SILK (Speech Image Language Knowledge) – использование речевых команд для взаимодействия пользователя ПК и приложений.

Согласно режиму обработки задач выделяют следующие ОС:

обеспечивающие однопрограммный режим, т. е. способ организации вычислений, при котором в один момент времени они способны выполнять только одну задачу (например, MS-DOS);

работающие в мультипрограммном режиме, когда при организации вычислений на однопроцессорной машине создается видимость выполнения нескольких программ.

Отличие между мультипрограммным и мультизадачным режимами состоит в том, что в мультипрограммном режиме происходит параллельное выполнение нескольких приложений, при этом пользователю не нужно заботиться об организации их работы, данные функции на себя берет ОС. При мультизадачном режиме параллельное выполнение и взаимодействие приложений должны обеспечивать прикладные программисты.

В соответствии с поддержкой многопользовательского режима ОС подразделяют:

на однопользовательские (MS-DOS, ранние версии Windows и OS/2);

многопользовательские (сетевые) (Windows NT, Windows 2000, 7, 8, 10, 11, Unix).

Основным отличием многопользовательских ОС от однопользовательских ОС является наличие средств защиты информации каждого пользователя от незаконного доступа других пользователей.

2. Назначение операционных систем