СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методическая разработка "Критериальное самооценивание и взаимооценивание как техника формирующего оценивания в начальной школе"

Просмотр содержимого документа

«Методическая разработка "Критериальное самооценивание и взаимооценивание как техника формирующего оценивания в начальной школе"»

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

Базарносызганская средняя школа №1

Методическая разработка

Критериальное самооценивание и взаимооценивание

как техника формирующего оценивания

в начальной школе.

Автор: Тимофеева Мария Викторовна

учитель начальных классов

МКОУ Базарносызганской средней школы №1

2020

Содержание

Введение.................................................................................................3

Глава 1. Оценивание учебных достижений младших школьников как педагогическая проблема.

1.1. История оценивания учебных достижений младших

школьников..............................................................................................5

1.2. Современные подходы к системе оценивания учебных достижений младших школьников...................................................................................................8

Глава 2. Критериальное самооценивание и взаимооценивание как техника формирующего оценивания.

2.1. Сущность формирующего оценивания................................................12

2.2. Критериальное самооценивание и взаимооценивание.........................16

Глава 3. Опыт использования элементов критериального самооценивания и взаимооценивания на уроках в начальной школе.

3.1. Приёмы и методы критериального самооценивания

и взаимооценивания..................................................................................19

3.2. Результаты использования критериального

самооценивания и взаимооценивания........................................................25

Заключение................................................................................................27

Список литературы.....................................................................................28

Введение

На современном этапе развития общества изменились требования к уровню подготовки выпускника общеобразовательной школы. В мае 2018 года президент России В.В.Путин поручил Правительству обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Целью государственной программы до 2025 гг. стало качество образования и повышение позиций РФ в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

Приоритетной целью становится формирование функциональной грамотности в системе общего образования.

Новые направления в образовании побуждают нас, учителей, к поиску современных эффективных технологий преподавания, позволяющих достичь более высоких результатов обучения и воспитания.

Федеральные государственные стандарты нового поколения выдвигают такой ориентир современного образования как развитие у учащихся умения учиться. Развитие умения учиться означает изменение традиционной позиции школьника: ученик становится субъектом учебной деятельности, что предполагает формирование способности учащихся оценивать свои учебные результаты. Однако в реальном учебном процессе до сих пор оценка остается внешней, тогда как ученическая самооценка из учебного процесса почти исключена.

Федеральные государственные стандарты нового поколения выдвигают такой ориентир современного образования как развитие у учащихся умения учиться. Развитие умения учиться означает изменение традиционной позиции школьника: ученик становится субъектом учебной деятельности, что предполагает формирование способности учащихся оценивать свои учебные результаты. Однако в реальном учебном процессе до сих пор оценка остается внешней, тогда как ученическая самооценка из учебного процесса почти исключена.

ФГОС нового поколения ориентируют школу на освоение инновационных технологий оценки достижений учащихся, предполагающих самоконтроль и самооценку учащихся в учебной деятельности. Умение школьника фиксировать свои изменения и понимать их, способность определять границу знания и незнания, умения и неумения - необходимые составляющие развития способности управлять своей деятельностью, что на прямую связано с регулятивными действиями, которые наряду с другими УУД призвана развивать школа. Причем, эта оценка должна стать средством мотивации обучающегося к достижению высоких образовательных результатов и к личностному развитию [21].

Критериальное самооценивание и взаимооценивание оказалось самым эффективным способом повысить образовательные достижения каждого ученика, сократить разрыв между наиболее успевающими учащимися и теми, кто испытывает серьёзные затруднения в обучении.

На сегодняшний день существуют информационные источники, в которых описываются теоретические аспекты введения критериального самооценивания в образовательный процесс, но о его практической реализации в образовательном процессе информация практически отсутствует.

Таким образом, актуальность данной работы обусловлена:

введением ФГОС в образовательный процесс в начальной школе и поиском новых подходов к оцениванию образовательных результатов;

дефицитом информационных источников по практике внедрения элементов критериального самооценивания на уроках в начальной школе.

Глава 1. Оценивание учебных достижений младших школьников как педагогическая проблема

1.1. История оценивания учебных достижений младших школьников.

В различные периоды жизни общества проблема оценивания учебных достижений школьников всегда вызывала живой интерес не только педагогов, но и общественных деятелей и мыслителей. История становления и развития оценивания как процесса и результата уходит в глубокую древность. Первые упоминания о контроле знаний и результатов обучения учащихся обнаруживаются в период конфуцианства (551-479 гг. до н.э.) в Китае. Обучение, по Конфуцию, должно было основываться на диалоге учителя с учеником, на классификации и сравнении фактов и явлений, на подражании образцам. В древние времена обучение строилось на страхе физического наказания учеников за неуспеваемость и плохое поведение. В то время отметки отсутствовали, а применялись лишь словесные формы оценивания.

Балльные отметки для определения успеваемости школьников стали использовать еще в иезуитских школах в XVI – XVII вв. В этих школах учебный процесс строился на основе «кнута и пряника», награда предполагалась за успешную учёбу и различные наказания за плохую учёбу (сверхурочные работы, позорящие колпаки и др.) С целью поощрения и наказания иезуиты ввели в школы систему отметок - баллами.

Впервые идею контроля знаний, умений и навыков теоретически обосновал Я. А. Коменский в своей работе «Великая дидактика» в XVII в. Именно Я. А. Коменский ввел классно-урочную систему и считал необходимым следить за успеваемостью ученика. Для проверки прочности усвоения знаний учитель должен проверять задания на каждом уроке.

С XVII в. до начала XX в. самым древним способом оценивания была система словесных оценок. За отличные успехи в учебе ученика хвалили, говорили, что учение изрядное, надежное, похвальное, доброе, честное, хорошее.

В России к отметочной системе обучения пришли позже, чем в Европе. Большую роль в становлении системы оценивания в России сыграли реформы Петра I. Именно в это время открылось большое количество школ, стали появляться новые учебные заведения, и было положено начало экзаменам. Периодом наивысшего развития школьного дела в России XVIII в. стало царствование Екатерины II. В вопросах физического, нравственного и умственного воспитания учащихся придерживались идей Ж.-Ж. Руссо и Д. Локка. Ж.-Ж. Руссо утверждал, что в воспитании следует избегать как наказаний, так и особых поощрений и наград. О необходимости контроля за знаниями учеников говорил и М. В. Ломоносов. Он пропагандировал классно-урочную систему занятий со схемой урока. М. В. Ломоносов, как и Я. А. Коменский, считал необходимым знать успехи каждого ученика.

29 января 1837 г. Министерство просвещения обнародовало временное положение (на 4 года) о пятибалльной системе оценки знаний. 15 февраля 1846 г. это положение было окончательно утверждено, т.е. в учебных заведениях России официально вводилась отметка. Так как отметка была удобна, проста и выгодна учителям, то она очень быстро распространилась по всей России и существует в настоящее время. К. Д. Ушинский критикует учебный процесс, основанный на проверке и оценке знаний. Он по-новому взглянул на педагогику как науку и внес большой вклад в разработку вопросов дидактики. К. Д. Ушинский предлагал заменить баллы в виде цифр подробными письменными замечаниями о поведении и успехах каждого ученика. Он рекомендовал отметки-баллы исключить за поведение и прилежание, вместо них советовал завести для младшеклассников книжки для ежемесячной записи «прилежания, успехов и поведения ученика» [12]. К.Д. Ушинский указывал, что баллы влияют на всю систему преподавания, определяют соответствующую систему обучения, «парализуют ход уроков», «отнимают все те живительные элементы, которые придают преподаванию всю его живость».

На протяжении второй половины XIX в. велась критика балльной системы, которая сводилась, в основном, к выбору системы: трехбалльной, шестибалльной, десятибалльной, двенадцатибалльной, стобалльной, цифровой или словесной. Но были и предложения об отмене отметок вообще. К XX в. сторонников идеи безотметочного обучения становилось все больше и в 1918 г. был принят декрет об отмене балльной оценки знаний учащихся. Отмена баллов привела к ухудшению успеваемости и дисциплины в школах. В 1932 году был восстановлен принцип систематического учёта знаний каждого ученика. В школах стала применяться четырёхбалльная шкала отметок: очень хорошо («оч. хор.»), хорошо («хор.»), удовлетворительно («уд.»), неудовлетворительно («неуд.»). В 1935 году вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе». Этим документом в школах устанавливались «пять степеней оценки успеваемости учащихся (отметки): «очень плохо», «плохо», «посредственно», «хорошо», «отлично». А в 1944 г. Постановлением СНК РСФСР предлагалось заменить словесные оценки на цифровую пятибалльную стстему отметок: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - посредственно, «2» - плохо, «1» - очень плохо [17]. В 60 — 90-е годы ХХ в. сложились три основных подхода к модернизации и гуманизации балльной отметки, используемой, в большей или меньшей степени, в рамках традиционной классно-урочной системы:

1). в начале 1960-х годов педагоги предложили «поурочный балл», где оценивались в совокупности все виды активности учащегося на уроке, а также ученику предоставлялась возможность для исправления первоначального, возможно неудачного ответа;

2). В 1990-е гг. в различных учебных заведениях стали апробироваться новые подходы к оцениванию познавательной деятельности школьников. Они заключались в переходе с пятибалльной на многобалльную систему (от 100 до 1000), известную как модульно-рейтинговая.

3). В 90-е годы использовались и различные методики оценивания деятельности школьников по конечным результатам. Одной из таких форм является сдача старшеклассниками в конце полугодия всего освоенного материала в ходе зачетной недели и соответственно получение «зачета» или «незачета».

В конце 90-х гг. стали применяться подходы к оцениванию знаний, распространенные в США. Это «субъект-субъектная» система школьной оценки, Такая система получила название учебное «портфолио» [20].

В 1992 году в нашей стране был принят закон «Об образовании». В нём предписывалось образовательным учреждениям самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядок, периодичность промежуточной аттестации обучающихся. В начале XXI века остро встает вопрос о необходимости изменения и усовершенствования существующей пятибалльной системы оценивания. Особенно при окончательном введение ЕГЭ, новых образовательных стандартов, профильного обучения должна измениться шкала отметок и подходы к ней. По-прежнему в российских школах, как почти 150 лет назад, действует пятибалльная система отметок. В настоящее время продолжается поиск новых форм контрольно-оценочной деятельности в школе.

1.2. Современные подходы к системе оценивания учебных достижений младших школьников.

Проблема оценивания учебных достижений школьников становится весьма актуальной, так как после внедрения ФГОС современная начальная школа находится на позициях многообразия и вариативности. В соответствии со стандартами нового поколения основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО). Новая система оценки должна быть направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся, чего нет в традиционной системе оценивания. Она призвана:

нормализовать отношения ученика с учителем, родителями и самим собой,

снять тревожность, снизить невротизацию детей,

повысить учебную мотивацию,

отследить динамику школьной успешности,

развивать у школьников умение проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их устранения;

оценка и отметка должны фиксировать достижения ученика.

Система оценивания - это не только та шкала, которая используется при выставлении отметок и моменты, в которые отметки принято выставлять, но в целом механизм осуществления контрольнодиагностической связи между учителем, учеником и родителями по поводу успешности образовательного процесса, равно как и осуществления самостоятельного определения таковой учащимся.

Что же такое оценивание?

Оценивание – это:

это и процесс, и результат, который помогает учащимся увидеть сильные и слабые стороны выполняемой работы на уроке, вовремя скорректировать ее для достижения наилучшего результата.

Результат оценивания – личностный рост ученика и достигнутое им индивидуальное качество знаний и уровень обученности:

это механизм, который обеспечивает педагога необходимой информацией, которая нужна ему, чтобы улучшить качество обучения, находить наиболее эффективные его методы, а также мотивировать учеников для более активного включение в своё учение.

это обратная связь. Она даёт информацию о том, чему ученики обучились и как учатся в данный момент, а также о том, в какой степени педагог реализовал поставленные учебные цели.

это динамика, т.е. учитывается личностный рост при проведении итогов результатов образования учащегося за определённый период времени;

оценивание должно быть технологическим, т.е. необходимо наличие в образовательном учреждении общей (единой) системы оценки индивидуальных образовательных результатов, обоснованное использование разных оценочных шкал, процедур, форм оценки и их соотношение. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает комплексный подход к оценке образовательных результатов (личностые, метапредметные и предметные), который позволяет вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. Соответственно, основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности действий учащегося, обеспечивающих способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Основой умения учиться является формирование контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. Научить детей анализировать результаты учебной деятельности достаточно сложно, так как специфика человеческого восприятия сориентирована на первичное вычленение недостатков, а потом достоинств. Важно научить детей эталонам самооценки, способам обнаружения возможных ошибок и их исправления. Таким образом, в российских школах предлагается выстраивать новую систему оценивания в классе так, чтобы учащиеся включались в контрольнооценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.

На сегодняшний день, педагогическая наука выработала несколько подходов к оцениванию учебных достижений. Хотелось бы обратить особое внимание на технологию критериального оценивания, так как все виды оценивания предполагают использование тщательно разработанных критериев для оценивания работ учащихся.

Критериальное оценивание – это оценивание по определенным критериям для достижения успешности учащихся. Критерии могут быть разработаны учителями, учениками и совместно учитель - ученик. Когда ученики знают критерии, по которым предстоит оценивание их деятельности, они понимают, что от них требуется, ставят перед собой цель, к которой им необходимо стремиться, разрабатывают стратегии, как этого можно достичь. Критерии разработанные учениками способствуют более высоким результаты учебной деятельности, так как работа проходит более эффективно и учащиеся ориентируются на свои возможности. Для того, чтобы выработать критерии, необходимо установить какие знания и умения подлежат оценке. Критериальное оценивание опирается на заранее разработанную и предъявляемую ученику систему критериев. Критериальное оценивание дает информацию учителю, ученикам, родителям о том, как идет процесс обучения (обеспечивает обратную связь); учит ставить цели; формирует у учащихся осознанное усвоение изучаемого; придает уверенность в себе, в своих знаниях и умениях; способствует снижению тревожности ученика; формирует положительную мотивацию; повышает качество знаний и успеваемости учащихся [16].

Глава 2. Критериальное самооценивание и взаимооценивание как техника формирующего оценивания.

2.1. Сущность формирующего оценивания.

Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательной программы становится неотъемлемой частью образования, она должна управлять качеством образования, обеспечивать комплексный подход к оценке результатов обучения и динамике индивидуальных достижений обучающихся. Для того чтобы учащиеся могли достичь качественных результатов в процессе учебной деятельности, современное оценивание должно быть понятным всем участникам образовательного процесса, гибким, объективным, многоинструментальным, психологически комфортным, многосоставным. С целью эффективного оценивания учебных достижений учащихся учитель должен умело использовать различные виды оценивания: формирующее (текущая внутренняя оценка) и суммирующее (внешняя оценка образовательного результата). Формирующее оценивание, или обучение для обучения, с начала 2000 годов стало преобладающим направлением в мировом образовании. Оно пришло в образовательную практику, как реакция на массовую эксплуатацию тестирования в образовательном процессе. Согласно результатам международного исследования PIRLS в России 99% учащихся оцениваются учителями только с целью выставления отметок, когда среднемировой показатель составляет 72%. А умение учителей применять методы оценивания составляет только 28% [4].

Формирующее оценивание – это умение ученика оценить личностные достижения, умение одноклассников увидеть достижения друг друга, умение ставить индивидуальные цели и стремиться к их достижению по индивидуальной траектории и в своём собственном темпе. Это оценивание в ходе обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки, коммуникативные умения. Данный вид оценивания называется формирующим потому, что оценка ориентирована на конкретного ученика, призвана выявить пробелы в освоении учащимся образовательной программы с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью. Основная цель формирующего оценивания – улучшать качество учения, мотивировать учащегося на дальнейшее обучение, планирование целей и путей их достижения. По мнению зарубежных исследователей в области формирующего оценивания, основная его черта – применение таких приемов и методов, которые приводят к улучшению качества знаний обучающихся. Для проведения формирующего оценивания не важно, какие формы, приемы и методы мы используем, формирующим его делает не набор заданий, а цель проведения. При организации формирующего оценивания, по мнению зарубежных авторов, необходимо учитывать следующие условия: задания для оценивания соответствуют содержанию пройденного материала, используются знакомые для учащихся и соответствующие их возрасту формы заданий, которые позволяют выявить возможные проблемы у каждого ученика. Учитель и ученик смогут иметь возможность по результатам оценивания спланировать определенные действия, которые будут направлены на повышение качества знаний, только тогда, когда результаты проведенного формирующего оценивания будут доступны для них сразу же. Так как процесс обучения – это непрерывный процесс, то и процесс формирующего оценивания также должен быть непрерывным. Оно проводится не только после прохождения определенной темы или блока, но и в процессе обучения. В ходе формирующего оценивания оцениваются достижения учащихся в их развитии, а результаты оценивания сравниваются с предыдущими результатами данного ученика. В зависимости от изменения результатов обучения учащихся учитель меняет технологии обучения. Формирующее оценивание проводится самими учащимися так часто, как необходимо учителю и учащимся для достижения образовательных целей. Шкала оценивания при формирующем оценивании может быть разработана учителем или группой учителей.

Принципы формирующего оценивания:

критерии оценивания разрабатываются на основе поставленных учебных целей;

нет открытого сравнения результатов оценивания разных учащихся, результаты сравниваются с предыдущими результатами данного ученика;

оценивание проводят сами учащиеся;

оцениваются не только продукты учебной деятельности, но и сам процесс обучения;

использование электронных инструментов для оценивания;

документирование достижений учащихся.

Ознакомившись с научными исследованиями по проблеме формирующего оценивания, можно сделать вывод о том, что оценивание будет являться формирующим при наличии следующих элементов:

1). постановка цели – планирование конечного результата оценивания;

2). обратная связь – обеспечение учащихся информацией для правильного выполнения последующих шагов обучения;

3). самооценивание и взаимооценивание – позволяет учащимся самостоятельно определять проблемы и пути их решения, отмечать слабые и сильные стороны работ своих одноклассников, понимать роль и необходимость оценивания;

4).разработка критериев – способствует организовать процесс оценивания более «прозрачным», так как учащиеся понимают, за что получают ту или иную отметку, учатся оценивать свои работы, находить пробелы и планировать дальнейшую работу.

Выше перечисленные элементы характерны для многих моделей оценивания, но формирующее оценивание имеет свои отличительные черты. Формирующее оценивание направлено на развитие у учащихся навыков самостоятельного планирования и самооценки результативности собственной учебной деятельности.

«Педагогический словарь», авторы которого являются Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров, дает следующее определение самооценки - это оценка человеком самого себя, своих достоинств и недостатков, возможностей, качеств, своего места среди др. людей. Самооценка бывает актуальной (как личность видит и оценивает себя в настоящее время), ретроспективной (как личность видит и оценивает себя по отношению к предыдущим этапам жизни), идеальной (каким бы хотел видеть себя человек, его эталонные представления о себе), рефлексивной (как, с точки зрения человека, его оценивают окружающие люди) [10]. При самооценке учащиеся размышляют о своих собственных знаниях. Каждый из учащихся после выполнения задания сравнивает свою работу с правильным ответом и оценивает ее по критериям. В ходе такой работы школьники учатся быть объективными по отношению к своим знаниям. Умение оценить себя закладывается в самом раннем детстве, а развитие и совершенствование его происходит в течение всей жизни человека. Установлено, что одной из причин отставания учащихся в учении является слаборазвитое умение критически оценивать результаты своей учебной деятельности. Самооценка формируется и развивается, если учитель демонстрирует положительное отношение к ученику, веру в его возможности, желание всеми способами помочь ему учиться. Методическая сторона сводится к применению в учебном процессе преимущественно индивидуальных эталонов, создающих условие для рефлексивной оценки учащимися своих действий.

Основные функции самооценки:

констатирующая – на основе самоконтроля (что из изученного материала я знаю хорошо, а что недостаточно);

мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в работе, но в этом вопросе я разобрался не до конца);

проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе, я обязательно должен повторить…).

Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле обучающегося, его саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в самостимуляции. Важность самооценки не только в том, что она позволяет увидеть человеку сильные и слабые стороны своей работы, но и в том, что в основе осмысления этих результатов он получает возможность выстроить собственную программу дальнейшей деятельности. Необходимо приучение ребенка к мысли, что человек может и должен оценивать себя сам, эта оценка самая важная, так как она позволяет двигаться дальше самостоятельно, а не оглядываться на окружающих: а что они скажут, как оценят мои действия. Над развитием самооценки учителя начинают работать уже с первого класса, когда оценка учащегося опережает оценку учителя. Несовпадение этих двух оценок порождает необходимость выработки критериев оценивания, что позволяет оформить действия самоконтроля учащихся как особую задачу. К процессу формирования адекватной самооценки и навыков самоконтроля необходимо привлечь родителей учеников, чтобы были единые требования в школе и дома. Опыт показывает, что при совместной работе учителя и родителей результаты получаются более высокие и поставленные цели достигаются быстрее.

2.2. Критериальное самооценивание и взаимооценивание.

Одной из техник формирующего оценивания являются критериальное самооценивание и взаимооценивание.

Критериальное самооценивание – это оценивание по критериям, т. е. оценка складывается из составляющих (критериев), которые отражают достижения обучающихся по разным направлениям развития их учебно-познавательной компетентности. Оно позволяет мотивировать всех учеников. Важно критерии разрабатывать вместе с учениками, а не давать их в готовом виде. Ученик заранее знает критерии, по которым будет оцениваться его работа, поэтому в процессе работы может оценить уровень её выполнения и вовремя скорректировать. Учитель может проследить продвижение учеников, обеспечивается обратная связь.

А критериальное самооценивание – это процесс, оценивая собственных результатов в соответствии с разработанными критериями. Оно чаще всего проводится при оценке командной работы, например группового выступления, инсценировки, презентации проекта. В ходе взаимооценивания учащиеся расширяют представления о своих достижениях, формируют способности к диалогу и коммуникации, учатся аргументировано высказывать свои суждения, планировать свою деятельность по улучшению своей работы. Критериальная отметка - это средство информации, а не наказания или воздействия.

Техника критериального самооценивания:

Помогает сделать оценку более объективной как для обучающегося, так и для учителя.

Позволяет обучающемуся оценить собственные знания.

Обеспечивает обратную связь между обучающимся и учителем.

Позволяет выявить пробелы в знаниях для их дальнейшего исправления.

Для того, чтобы критериальное оценивание приносило свои результаты необходимо, чтобы оно было:

Открытым, т.е. известным для всех участников образовательного процесса ( учитель, обучающиеся и родители);

Многообразным, для того чтобы получить наиболее эффективную оценку деятельности, чтобы обучающийся, знал над чем ему работать в дальнейшем.

Имело обратную связь между оценивающим и оцениваемым.

Основной смысл критериального самооценивания, заключается в том, что в процессе познавательной деятельности учащихся оно позволяет оценивать не только результат этой деятельности, но и весь процесс работы, приводящей к этому результату.

Правильно примененное критериальное самооценивание позволяет мотивировать всех без исключения учеников, даже тех, кто не слишком интересуется предметом и плохо усваивает материал. Это происходит благодаря тому, что подобное оценивание восстанавливает связь между оценкой и индивидуальным прогрессом ученика, давая ему возможность начать двигаться с того уровня, на котором находится в данный момент. По моему, преимущества критериального самооценивания заключаются в том, что ученик имеет возможность вырваться из того самого «Черного ящика». При эффективной обратной связи, ученик получает четкую информацию о своих успехах или неуспехах, получает ответы на вопросы «Почему это произошло?» и «Что делать, чтобы это исправить?». Кроме того, это снизит непонимание и конфликтность в образовательном процессе.

Глава 3. Опыт использования элементов критериального самооценивания и взаимооценивания на уроках в начальной школе.

3.1. Приёмы и методы критериального самооценивания и взаимооценивания.

В практике своей работы для формирования самооценки я использую следующие приёмы самооценивания:

1) Метод неоконченных предложений

Я почувствовал, что…

Было интересно…

Меня удивило…

Своей работой сегодня я…, потому что...

Мне захотелось…

Мне больше всего удалось…

Сегодня я узнал…

Было трудно…, потому что...

Я научился…

Задания для меня показались…, потому что...

Для меня было открытием то, что…

Учитывая возрастные особенности младших школьников, пришла к выводу, что ребенку еще трудно проводить анализ собственной деятельности, поэтому на первоначальном этапе предлагала ребятам высказаться одним предложением, выбирая начало фразы на доске:

Я узнал…

Я научился…

Мне было трудно….

Я не понял….

Проводя системную работу из урока в урок, наблюдала как повышается уровень оценочной деятельности детей. Если на первых этапах дети просто перечисляли основные навыки, которые они приобрели в ходе изучения определенной темы (Я узнал, что такое имя существительное), то в дальнейшем оценочные суждения стали более интересней (Я научился работать в группе. Мне было трудно оценить работу товарища…).

Далее начала применять технику «Сигналы рукой». При изучении темы договариваемся с ребятами о сигналах. Большой палец руки направлен вверх – Я понимаю; большой палец направлен в сторону – я все еще не понимаю; помахать рукой – Я не совсем уверен. Посмотрев на сигналы, я предлагаю высказаться учащимся. Задаю вопрос: «Что именно вам не понятно?» Слово предоставляется тем, кто не очень уверен в правильности ответа; слово предоставляется тем, кто все понял.

2). Для оценки самостоятельных работ:

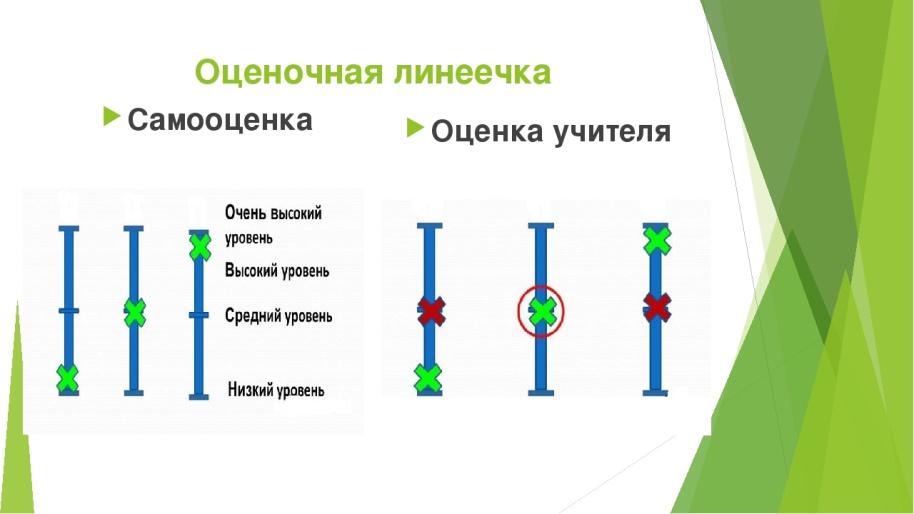

«Волшебная линеечка»: После выполнения самостоятельной работы обучающиеся оценивают свой результат по шкале, которую чертят на полях в тетради и отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнено задание. Вместе договариваемся о том, по каким критериям будет оцениваться работа. Например, может быть один критерий – правильность или несколько критериев – правильность, аккуратность, и оформление работы. На полях тетради ученики чертят один или три отрезка – линеечки с делениями, которые показывают уровень выполнения работы: высокий, средний, низкий. Дети ставят крестик на шкале в том месте, которое соответствует их оценке собственной работы. Каждая линеечка помечается буквой: П – правильность, А – аккуратность, О – оформление работы.

«Мы вместе»: перед уроком детям выдаю карточку, в верхней её строке указаны задания, которые беру под контроль. Во 2 строке - самооценка работы ученика, в 3 – оценка учителя. По выполнению задания ребенок наглядно видит результат своей деятельности: совпадает ли его оценка с оценкой учителя. Если не совпадает, то требуется разъяснение полученных результатов.

| Вид задания | Словарная работа | Составление предложения | Разбор предложения |

| Ученик |

|

|

|

| Учитель |

|

|

|

| Итоговый вывод |

|

|

|

«Желаемая отметка»: ученик выполнил работу и, прежде чем сдать ее на проверку учителю или однокласснику, имеет право сам себе поставить отметку, такую, какую он, по его мнению, заслуживает.

Это позволяет мне оценить уровень объективности самооценки обучающихся и спланировать дальнейшую с ними индивидуальную работу.

Цель оценивания не в определении, кто лучше, а кто хуже, а в создании условий для достижения учащимися наивысших результатов.

Критериальное самооценивание– это процесс, основанный на сравнении учебных достижений учащихся с четко определенными, коллективно выработанными, заранее известными всем участникам процесса критериями, соответствующими целям и содержанию образования, способствующими формированию учебно-познавательной компетентности учащихся.

3). На разных этапах урока:

Также на разных этапах урока я использую концептуальные карты. Например, на уроке математики на карте указаны задания, которые взяты под контроль. Первые два задания я использую на этапе актуализации знаний, третье задание - на этапе изучения нового материала и последнее задание - на этапе рефлексии.

Тема урока «Страничка для любознательных»

Урок ______________________________________________________________

Ф.И. обучающегося____________________________________ Класс_________

| Задание | Правильность выполнения | Оценка о выполнении (!, +, –) | |||||||

| Игра «Самый внимательный» |

|

|

|

|

|

| |||

| «Послушай и запиши» |

|

|

|

|

|

| |||

| «Реши задачу» | Кр. запись | Решение | Ответ | Схема |

| ||||

|

|

|

|

|

| |||||

| «Подумай и сравни» |

|

|

|

|

|

| |||

| Итоговая оценка за работу |

| ||||||||

Оцени свою работу. Отметь нужное место на линейке знаком X.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

На уроках русского языка часто использую концептуальные карты для проверки усвоения знаний как пройденного, так и нового материала.

Урок ____________________________________________

| Ф.И. | ||||

| Задание по русскому языку | ||||

| Проверяемое | Проверочное | |||

| ед.ч. или мн. ч. | уменьш. – ласкательное | Другое однокоренное | ||

| Ст…ной |

|

|

| |

| Л..сичка |

|

|

| |

| Л…сной |

|

|

| |

| Тр…ва |

|

|

| |

| Сл…ва |

|

|

| |

| Оценка работы обучающегося | «!» - всё правильно «+» - есть ошибки, но сам исправил «-» - не выполнил задание | Оценка учителя | ||

В своей работе я использую не критериальное самооценивание , но и взаимооценивание. Например, использую на уроках парное взаимооценивание, когда обучающиеся обмениваются работами и оценивают работу друг друга с использованием вышеперечисленных условных знаков.

Примеры оценочных листов.

| Что делаем | Кто делает | Отметка о выполнении (+ или –) |

| Изготовляет блюдца | | |

| Изготовляет чашки | | |

| Изготавливает чайные ложки | | |

| Изготовляет блюдо | | |

| Контролирует работу по изготовлению деталей посуды | | |

| Изготовляет пирожные | | |

| Изготовление сладостей | | |

| Контролирует работу по изготовлению угощения | | |

| Соединяет изделия в одну композицию | | |

Лист оценивания на уроке технологии

Название группы ______________________________

Фамилия и имя ___________________________________

Оцени работу своей группы. Отметь вариант ответа, с которым ты согласен (согласна).

Все ли члены группы принимали участие в работе?

А. Да, все работали одинаково.

Б. Нет, работал только один.

В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше.

Дружно ли вы работали? Были ли ссоры?

А. Работали дружно, ссор не было.

Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились.

В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось.

Тебе нравится результат работы группы?

А. Да, все получилось хорошо.

Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше.

В. Нет, не нравится.

Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке знаком X.

Я сделал(а) очень много,

без меня работа бы

не получилась

не получилась

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Лист оценивания работы на уроке литературного чтения

Урок ____________________________________________

Название группы _______________________________________________

| Что делаем на уроке | Кто выполнял (пара или один человек) | Отметка о выполнении: «!» - всё верно, «+» - есть ошибки, « –» - не справились. | Дополнение к оценке группы |

| Скороговорка |

|

|

|

| Игра «Составь слова» |

|

|

|

| Работа с текстом. |

|

|

|

| Вставь пропущенные слова и вспомни авторов произведений. |

|

|

|

| Чтение стихотворений - один человек |

|

|

|

| - вся группа |

|

|

|

| 6. Общий итог по уроку.

|

|

|

|

4). На этапе рефлексии:

Рефлексия тесно связана с самооценкой учащихся.

Приём «Диаграмма Венна»

Простой тип графического задания, в котором один круг представляет сектор «Знаю это», другой круг – «не знаю», а пересекающаяся секция «Запутался». Такое задание предлагаю детям по завершению изучения темы на уроке.

Следующий приём «Две розы и один шип».

Ребятам нужно сказать или написать два слова, что они узнали или с чем познакомились на уроке и одно слово, что им не понятно или к чему остались вопросы.

В период дистанционного обучения для самооценки учащихся я использовала гугл-формы и сервис Socrative.

3.2. Результаты использования критериального самооценивания и взаимооценивания.

Оценочная самостоятельность школьников и изменение содержания оценочной деятельности учителя - обязательные компоненты современного образования, которые выделены в ФГОС НОО. Системное, планомерное формирование оценочной самостоятельности детей в моем классе дает свои результаты. Они отличаются активностью, стремлением к достижению успеха в учебной деятельности, максимальной самостоятельностью. Они уверены в том, что собственными усилиями смогут добиться успеха в учебной деятельности. Для подтверждения успешности критериального самооценивания я сравнила результаты учащихся в обучении и участии в различных конкурсах, олимпиадах и мероприятиях. Мотивация на лицо! Видно, что повысилась не только обученность (СОУ) учащихся, но и большее количество ребят перестали бояться различных неудач в олимпиадах, конкурсах.

На мой взгляд, именно сформированная самооценка и взаимооценка позволяет обучающимся правильно оценить степень своего знания и незнания, умения и неумения, а потому стать одним из главных способов формирования внутренних мотивов познавательной деятельности. Я считаю, что критериальное самооценивание помогает обучающимся увидеть сильные и слабые стороны своей работы, научиться самому ориентироваться в процессе познания и выстроить на основе осмысления полученных результатов собственную программу дальнейшей деятельности. В будущем это непосредственно скажется на его жизненном статусе, его социальном положении, взаимоотношениях с другими людьми.

Какими бы знаниями мы ни обладали, какими бы методиками ни владели, без положительной мотивации, без создания ситуации успеха урок обречен на провал, он пройдет мимо сознания учащихся, не оставив следа в нем.

Заключение

В настоящее время традиционная система оценивания уже не даёт нужных результатов, поэтому необходимо искать новые подходы и инструменты. В системе оценивания в начальной школе используется в основном внутренняя оценка, выставляемая учителем, школой. Формирующее оценивание направлено на ученика и работает для него. Новый подход к оцениванию устраняет дефициты действующей сегодня традиционной системы и полностью меняет сложившуюся практику.

В данной работе рассмотрена техника формирующего оценивания - критериальное самооценивание и взаимооценивание. Я апробировала лишь часть инструментов формирующего оценивания. Это помогло мне понять, что акцент ставится на то, как школьник продвигается к учебной самостоятельности, пониманию образовательных целей. Я выделила пять принципов формирующего оценивания:

Учитель регулярно обеспечивает обратную связь, комментируя деятельность учащихся.

Учащиеся принимают активное участие в организации процесса собственного обучения.

Учитель применяет методики и инструменты обучения в зависимости от изменения результатов обучения учащихся.

Учитель создаёт условия для мотивации ученика.

Учитель развивает у учеников способность к самооцениванию и улучшению собственных результатов.

Исходя из результатов проведенной работы, видно, что при целенаправленной работе по включению в образовательный процесс элементов формирующего оценивания наблюдается положительная динамика, что выражается в развитии у обучающегося необходимых компетенций, и является основой для реализации стандартов второго поколения.

Список литературы

1. Азимов, Э. Г., Щукин, А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.

2. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении [Текст] : учеб. пособие / под ред. Г.И. Щукиной. - М.: Просвещение, 1984. - 176 с.

3. Амонашвили, Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка. – М.: Академия, 2001. – с. 400.

4. Бойцова, Е.Г. Формирующее оценивание образовательных результатов учащихся в современной школе // Человек и образование. – 2014. - №1. – с. 171 – 175.

5. Виноградова, Н.Ф. Контроль и оценка в начальной школе. (УМК «Начальная школа XXI века»). // Начальная школа. – 2006. - №15. – с. 4-5.

6. Виноградова, Н.Ф. Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих начальную школу. – М.: Дрофа, 2000. – 4 - 34 с.

7. Воронцов А.Б. Педагогическая технология контроля и оценки учебной деятельности. - М.: Издательство: Эдиториал УРСС, 2002. – с. 303.

8. Воронцов А.Б., Заславский В.М. Контрольно-оценочная самостоятельность младших школьников как основа учебной самостоятельности подростка. – М.: МАРО, 2001.

9. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Издательство ИНТОР, 1996. – 554 с.

10. Коджаспирова, Г.М., Коджаспиров, А.Ю. Педагогический словарь для студентов высших и средних учебных заведений. – М.: Академия, 2003. – 63 с.

11. Коменский, Я.А. Избр. пед. соч.: В 2 т. [Текст] / Я.А. Коменский. – М.: Педагогика, 1982. – Т. 1. – 656 с.

12. Костылев, Ф.В. Учить по-новому: Нужны ли оценки-баллы. – М., 2000. 103с.

13. Красноборова, А.А. Технология критериального оценивания в логике компетентностного и личностно ориентированного подходов // Начальная школа плюс До и После. – 2010. - № 1. - с.76–81.

14. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе (часть 1, 2) // под редакцией Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Издательство «Просвещение», 2010.

15. Пинская, М.А. Материалы курса «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального государственного образовательного стандарта»: курс на 36 часов. – М.: педагогический университет «первое сентября», 2013. – 96 с.

16. Пинская, М.А. Новые формы оценивания. Начальная школа/ М.А. Пинская, И.М. Улановская. – М.: Просвещение, 2013.

17. Пинская, М.А. Формирующее оценивание: оценивание в классе: учеб. пособие / М.А. Пинская. – М.: Логос, 2010. – 264 с.

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 [Электронный ресурс]: Советник по проверкам - Режим доступа: http://base.garant.ru/197127

19. Пыльнев, Ю.В. Из истории школьных отметок в России // Вестник детско-юношеского туризма. - 2013. - №2. – с. 61 – 64.

20. Садыкова, Р.Ф. История школьной оценки в России [Электронный ресурс]: библиотека методических материалов для учителя. – Электрон. дан. (1.55 Мб). – Режим доступа: https://infourok.ru/doklad-na-temu-istoriyashkolnoy-ocenki-v-rossii-1049071.html.

21. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования // Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 159 с.

22. Фишман, И.С., Голуб, Г.Б. Формирующая оценка образовательных результатов учащихся: Методическое пособие. - Самара: Издательство «Учебная литература», 2007. - 244 с.

23. Хуторская, Л.Н., Хуторской, А.В. Компетентность как дидактическое понятие: содержание, структура и модели конструирования [Электронный ресурс] // Вестник Института образования человека. – 2015. – №2. - Режим доступа: http://eidos-institute.ru/journal.

24. Цукерман Г.А. Оценка без отметки. – М. – Рига: П. "Эксперимент", 1999.

25. Чошанов, М.А. Школьная оценка и старые проблемы // Педагогика. – 2000. - №10. – 5 – 8 с.

26. Чошанов, М.А. Школьная оценка: старые проблемы и новые перспективы [Текст] / М.А. Чошанов // Педагогика школы. – 2010. – № 10. – С. 95-102.

27. Шакиров, Р.Х., Буркитова, А.А., Дудкина, О.И. Оценивание учебных достижений учащихся / Методическое руководство. – Б.: «Билим», 2012. – 80 с.

28. Школьное дело и зарождение педагогической мысли в Древнем и средневековом Китае [Электронный ресурс]: Студопедия – ваша школопедия. – Режим доступа: http://studopedia.ru/3_150646_shkolnoe-delo-izarozhdenie-pedagogicheskoy-misli-v-drevnem-i-srednevekovom-kitae.html.

29. Эльконин, Д.Б. Психология развития: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М., 2001.

30