Культура Саратовского края во второй половине XIX века.

Народное образование. Либеральные преобразования в России особенно серьёзно повлияли на народное просвещение. Основными типами начальных учебных заведений в Саратовской губернии были земские школы, низшие школы Министерства народного просвещения, церковноприходские школы и школы грамоты, количество которых возрастало с каждым годом.

К середине 1880- гг. земская школа становится основным типом начальной школы. Земство строило новые и содержало старые школьные здания, обеспечивало наём на работу и переподготовку учительского персонала, оплату его труда. Программа обучения в земских школах была более насыщенной, чем в церковноприходских.

Гимназист первой мужской гимназии Саратова

Однако казённые средства направлялись на поддержку церковноприходских школ, которых в 1884 году в Саратовской губернии было 45 (872 ученика), а в 1894 г. Стало 660 (25 616 учеников). Ещё ниже был уровень обучения в школах грамоты, поддерживаемых Священным Синодом.

Вторая мужская гимназия г.Саратова, ныне в этом здании школа №67

В Саратове к 1897 г. Насчитывалось 57 начальных школ, из них 26 городских, 12 церковноприходских, 3 школы грамоты и 16 частных, в которых обучалось 6365 человек.

Мариинская женская гимназия

Во второй половине века в Саратове, помимо уже существовавшей мужской гимназии, которая стала называться 1-й, открывается несколько новых средних учебных заведений: Мариинская женская гимназия (1862 год), 2-я мужская гимназия (1897 г.), Александро-Мариинское реальное училище. На основе частных учебных заведений появляются частные прогимназии и гимназии: Е.Островской-Горенбург (1879 г.), Э.Ульрих (1879 г.), С.Гусевой (1880 г.) и др.

Одновременно средние учебные заведения появляются в уездах, например, женская гимназия (1876 г.) и реальное училище в Вольске. Всего к концу XIX века в Саратовской губернии насчитывалось 12 мужских (2 722 ученика) и 8 женских (2 438 учениц) средних учебных заведений. Но ни одного высшего учебного заведения во всей губернии не было.

Развитие производства требовало большого количества разнообразных специалистов, что привело к открытию в городах и уездах профессиональных учебных заведений: Александровского ремесленного училища (1871 г.), среднего соединённого механико-и химико-технического училища (1899 г., ныне колледж радиоэлектроники имени П.Н.Яблочкова), торговой школы (1899 г.), бухгалтерских двухгодичных курсов (1896 г.) в Саратове, учительской семинарии (1876 г.) в Вольске, Мариинского земледельческого училища (1862 г.) в Николаевском городке (ныне Октябрьский городок Татищевского района), низшей сельскохозяйственной школы (1894 г.) в селе Шмидтовка Вольского уезда, школы садоводства и огородничества (1895 г) в селе Тепловка того же уезда и ряда других ремесленных и железнодорожных училищ. В 1896 г. По почину Саратовского санитарного общества возникла фельдшерская школа (ныне медицинское училище).

Однако, несмотря на рост расходов на образование (с 13 тыс. рублей в 1868 г. До 255 тыс. рублей в 1896 г.), в Саратовской губернии на 1808 жителей приходилась одна школа. В результате, по данным Всероссийской переписи 1897 г., 76,3% населения Саратовской губернии оставалось неграмотным, и она по уровню грамотности занимала лишь 22-е место в России.

Просвещение. Распространению просвещения среди населения способствовали библиотеки и периодическая печать. Наиболее крупной была Саратовская городская публичная библиотека, открытая ещё в 1821 году. В 1867 г. В ней числилось 50, а в 1894 г.- уже 1248 читателей. Рос и её книжный фонд: если в 1863 г. В нём числилось лишь 650 книг, то в 1891 г. – 12 817. Открываются библиотеки и в уездных городах: Вольская публичная библиотека (1877 г.), Кузнецкая общественная библиотека (1878 г.) и др.

Первая сельская библиотека была открыта в селе Вязовка Вольского уезда, основателями её стали священник А.И.Софинский и сын его предшественника А.Ф.Раев, пожертвовавшие первые книги. В дальнейшем фонд библиотеки непрерывно пополнялся, и в 1891 г. в Вязовской библиотеке было уже 1200 книг.

Библиотеки создавались также при учебных заведениях и учреждениях. Особенно славилась библиотека Коммерческого собрания в Саратове, где в 1890 г. имелось 13 966 книг, журналов и газет на нескольких языках. Всего концу века в Саратове насчитывалось 6 библиотек и 14 книжных лавок.

В губернии действовали 21 типография и литография. Наибольший вклад в дело просвещения внёс П.С.Феокритов, открывший в 1873 г. в Саратове типографию и литографию. Кроме известных путеводителей по Волге, Оке и Каме Феокритов издал «Русскую грамматику с хрестоматией» П.Белявского (1874 г.), где наряду с традиционными нравоучительными выдержками были помещены сценки и рассказы, посвящённые реальной жизни. В 1876 г. П.С. Феокритов выпускает книгу «Здоровье и хворь. Для народного чтения». Здесь же увидели свет три тома «Истории Астраханского казачьего войска» И.А.Бирюкова и др.

С января 1863 г. с Саратове стала издаваться первая частная (и вторая по счёту) газета «Справочный листок г. Саратова» (потом «Саратовский справочный листок», а с 1879 г. – «Саратовский листок»), в которой кроме объявлений печатались статьи и заметки о жизни Саратова и губернии; с1865 г.- газета «Саратовские епархиальные ведомости». Два года (1867-1868 гг.) выходил «Коммерческий листок». С сентября 1877 года стала выходить ещё одна частная газета- «Саратовский дневник». В 1877-1884 гг. (с перерывами из-за цензурных преследований) издавалась литературная и политическая газета «Волга».

Из изданий журнального типа следует назвать «Сборник статистических сведений» (1883-1897) и «Саратовскую земскую неделю» (1893-1918), издаваемые губернской земской управой, и ежегодники «Статистические обзоры» губернского статистического комитета.

Наука. Научные исследования в Саратовской губернии во второй половине XIX века были связаны с учреждениями в губернском центре различных научных обществ: «Беседа» (1860), с 1896 г. переименованного в физико-медицинское, санитарного (1874), сельского хозяйства (1877), садоводства (1889), естествоиспытателей и любителей естествознания (1895 г) и др.

Дом Тилло, пожертвованный под музей СУАК

Их работа велась в области научных и практических вопросов лечебной медицины, усиления борьбы с острыми инфекционными заболеваниями в губернии, изучения флоры и фауны местного края и мер борьбы с вредителями сельского хозяйства и т.д.

В 1893 г. при ветеринарном отделе губернской земской управы открывается небольшая ветеринарная лаборатория, которая изготавливала вакцины против сибирской язвы, бешенства животных, организовывала прививки скота и т.д. С 1897 г. стала существовать созданная на пожертвования химико-бактериологическая лаборатория, проводившая химические и бактериологические медицинские исследования в Саратове.

Широкую деятельность по сбору историко-краеведческих материалов, спасению архивов развернула Саратовская учёная архивная комиссия (1886 г.). При ней был археологический музей, она выпускала популярные брошюры по археологии и истории местного края.

Музей- усадьба Н..Чернышевского

Вкладом в науку и технику прославились многие учёные, связанные с землёй саратовской. В стенах 1-й мужской гимназии Саратова учились такие известные деятели науки, как Н.Н.Зинин (1812- 1880)- великий русский химик, Г.А.Захарьин (1829-1897)- крупный врач-терапевт, Г.Н.Минх (1836- 1896)- выдающийся отечественный эпидемиолог, П.Н.Яблочков (1847- 1894)- выдающийся русский электротехник, С.Г.Навашин (1857-1930)- крупнейший ботаник.

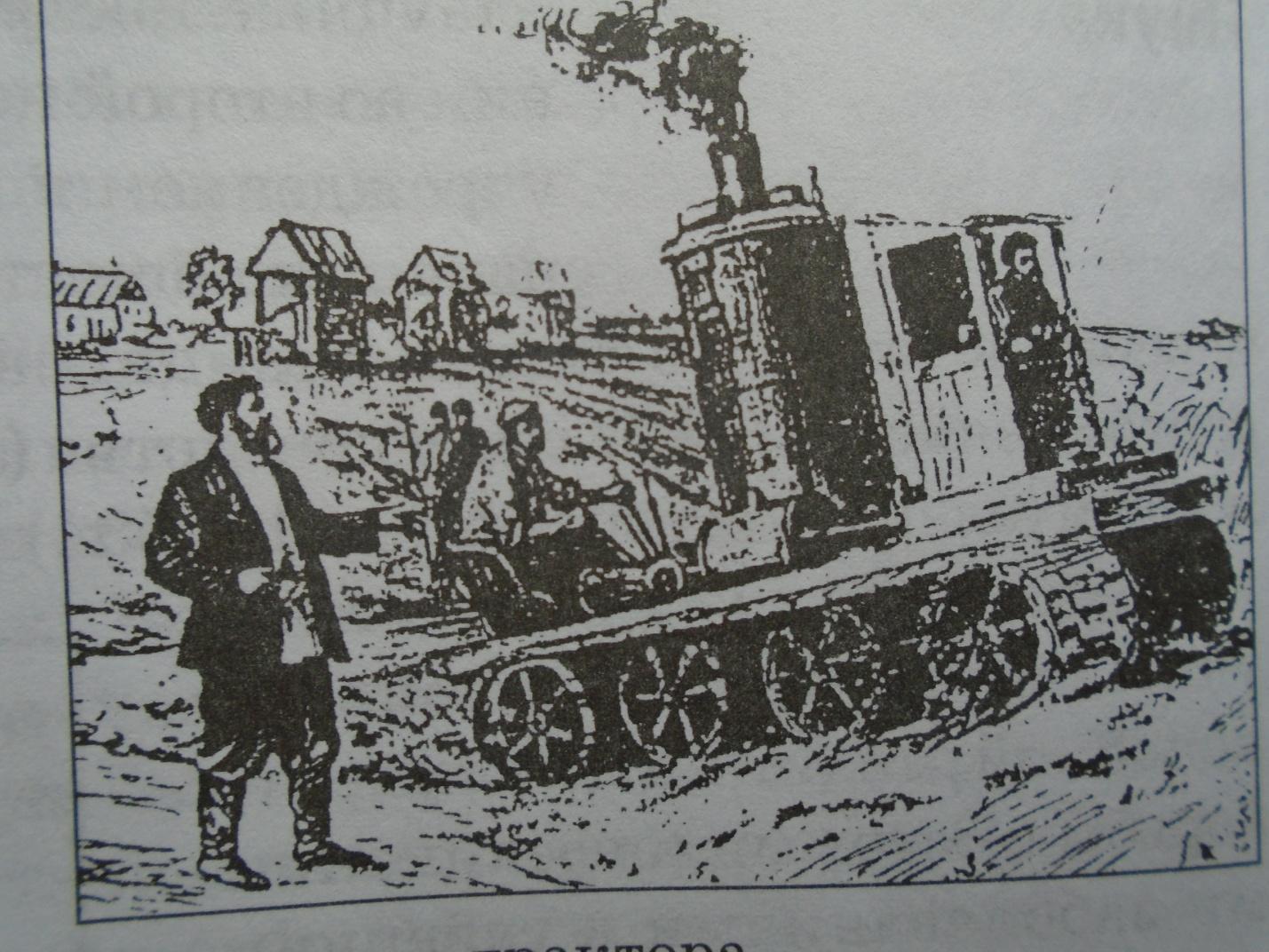

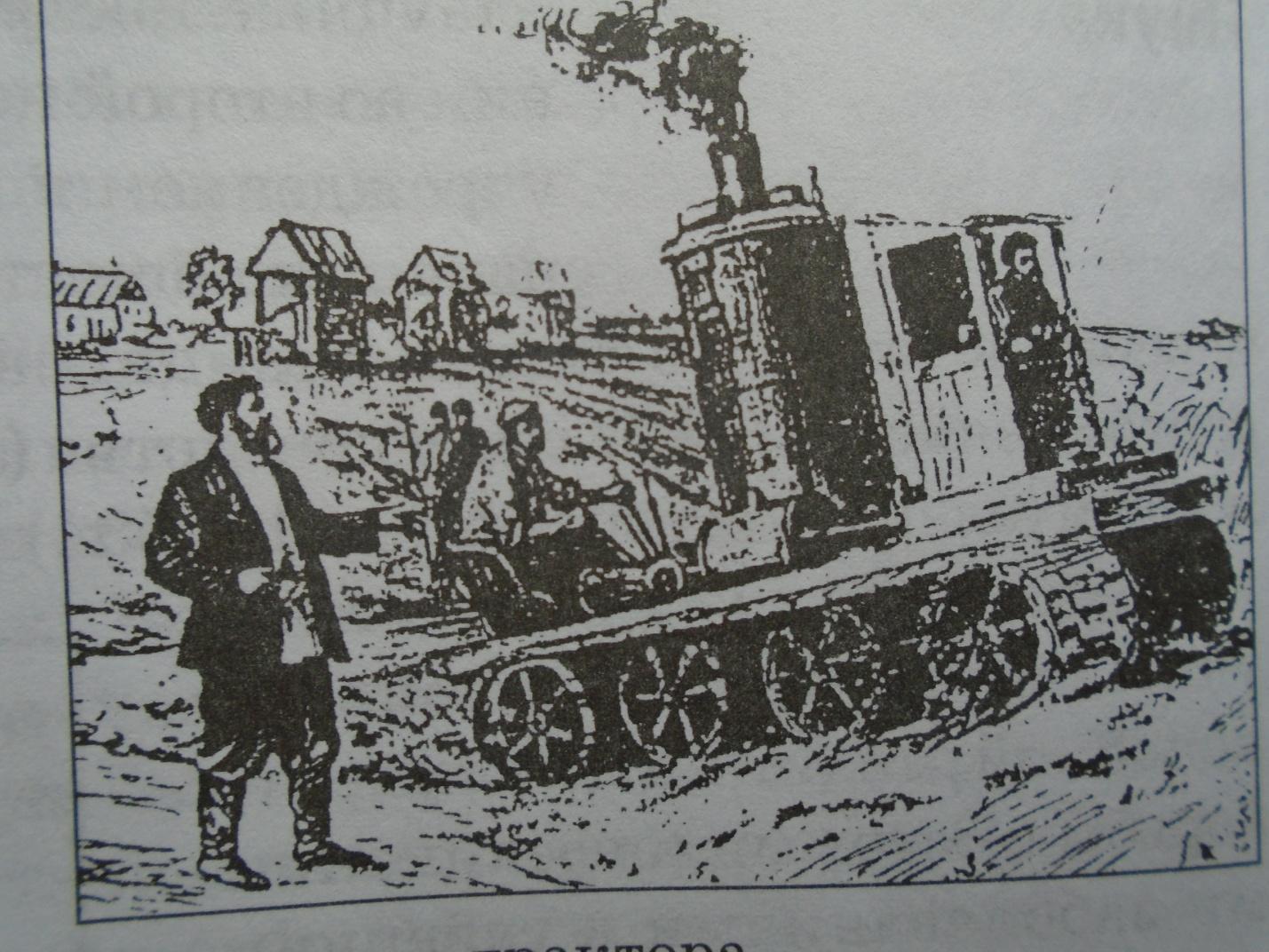

Пионерами дизельного тракторостроения тали Ф.А.Блинов (1831-1902), механик-самоучка из села Никольское Вольского уезда, и Я.В.Мамин (1874-1955), уроженец села Балакова.

Испытание трактора Ф.А.Блинова близ Вольска

С Саратовом связано имя Н.Г.Чернышевского (1828-1889), великого революционного демократа, учёного, писателя и литературного критика. Он родился в этом городе, учился в местной духовной семинарии. После окончания Петербургского университета в течение двух лет (1851-1853) работал учителем словесности в мужской гимназии. После 20-летней сибирской ссылки Чернышевскому разрешили жить сначала в Астрахани, а затем, в 1889 г.- в Саратове, где он и умер. В Саратове его именем названа улица, на которой находится музей-усадьба Чернышевских с мемориальным домом, и университет. В 1953 г. на площади его имени великому демократу установлен памятник, созданный скульптором А.П.Кибальниковым и архитектором Н.П.Гришиным.

Двоюродный брат Чернышевского академик А.Н.Пыпин (1833-1904) посвятил свои труды проблемам истории литературы и общественного движения.

А.Н.Пыпин, П.Н.Яблочков

Он считается крупнейшим представителем культурно-исторических методов в литературоведении. Выдающимся русским языковедом и историком древнерусской культуры был наш земляк А.А.Шахматов (1864-1920), заложивший основы текстологии как науки. Многие годы в Саратовской губернии работал С.А.Харизоменов (1854-1917), видный русский земский статистик и экономист, получивший известность своими исследованиями кустарных промыслов России. В 1885-1892 гг. он руководил земскими статистическими изысканиями и выпустил сборник сведений по всей губернии и семи уездам.

Театральная жизнь. Во второй половине XIX века Саратов считался театральным городом. В 1865 году пьесой А.Ф.Писемского «Горькая судьбина» открылся сезон во вновь отстроенном каменном городском театре на Театральной площади в Саратове. Одновременно в большом саду на окраине города действовал загородный театр, занимавший небольшое деревянное здание.

На сценах саратовских театров шли пьесы Н.В.Гоголя, А.Н.Островского, Ф.Шиллера, В.Шекспира, ставились оперы М.И.Глинки, П.И.Чайковского, Н.А.Римского-Корсакова, Ш.Гуно, Д.Верди и др. Перед саратовцами выступали М.Савина, П.Стрепетова, В.Качалов, В.Давыдов и другие знаменитые артисты.

В 1886 году Саратовское отделение Русского музыкального общества (создано в 1871 г.) организовало музыкальные классы, где саратовцы обучались пению и игре на различных музыкальных инструментах. В 1895 г. музыкальные классы были преобразованы в училище.

Из зрелищных заведений в Саратове и губернии работали приезжие цирки, но в 1873 г. уроженцы Саратова братья Пётр, Аким и Дмитрий Никитины создали труппу известных русских артистов и открыли первый в России русский цирк.

Братья Никитины- Дмитрий, Пётр, Аким.

Искусство. Первоначально знакомство саратовцев с лучшими произведениями российских художников происходило на выставках Товарищества передвижных художественных выставок, которые с 1874 г. постоянно экспонировались в Саратове.

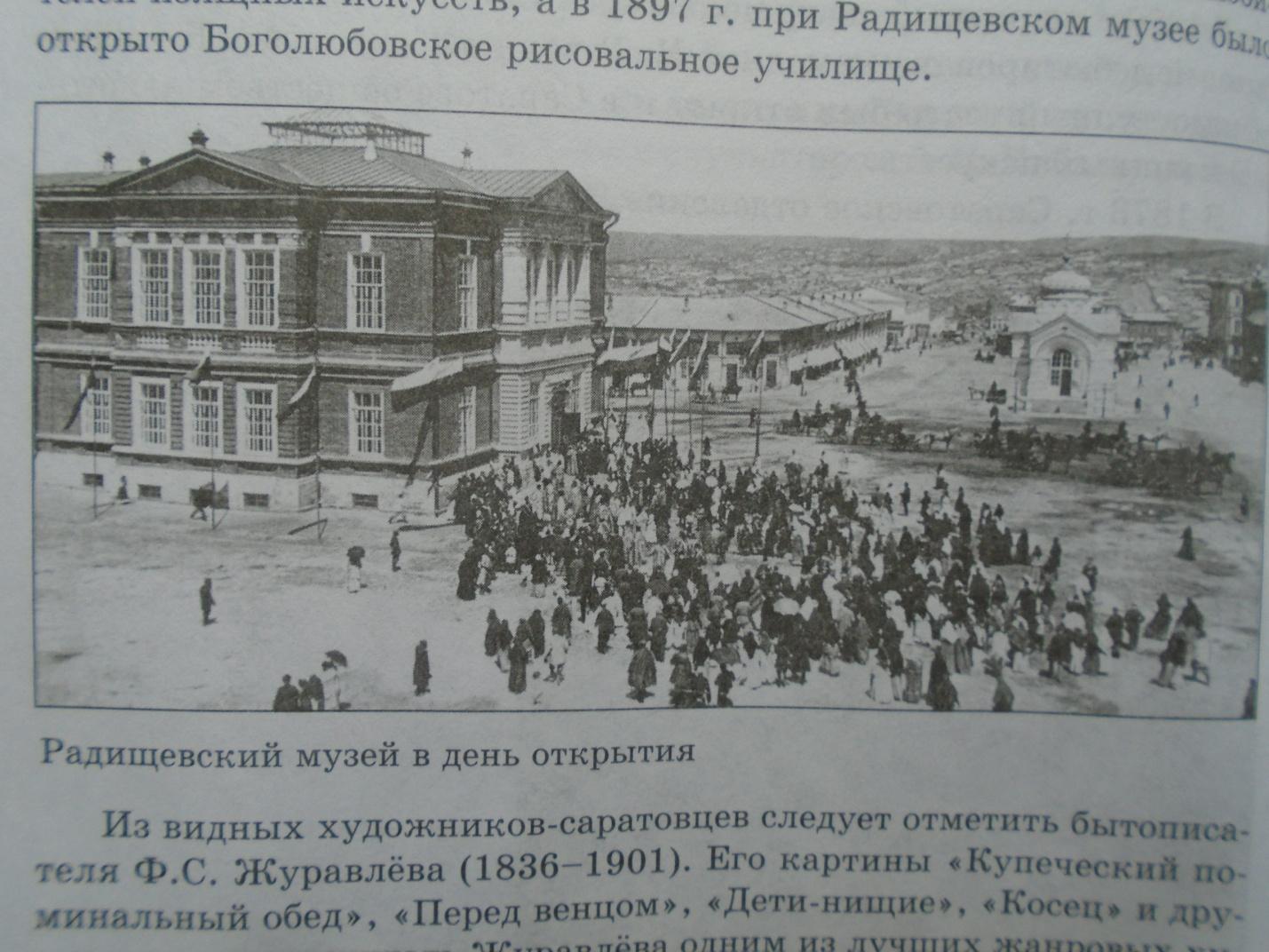

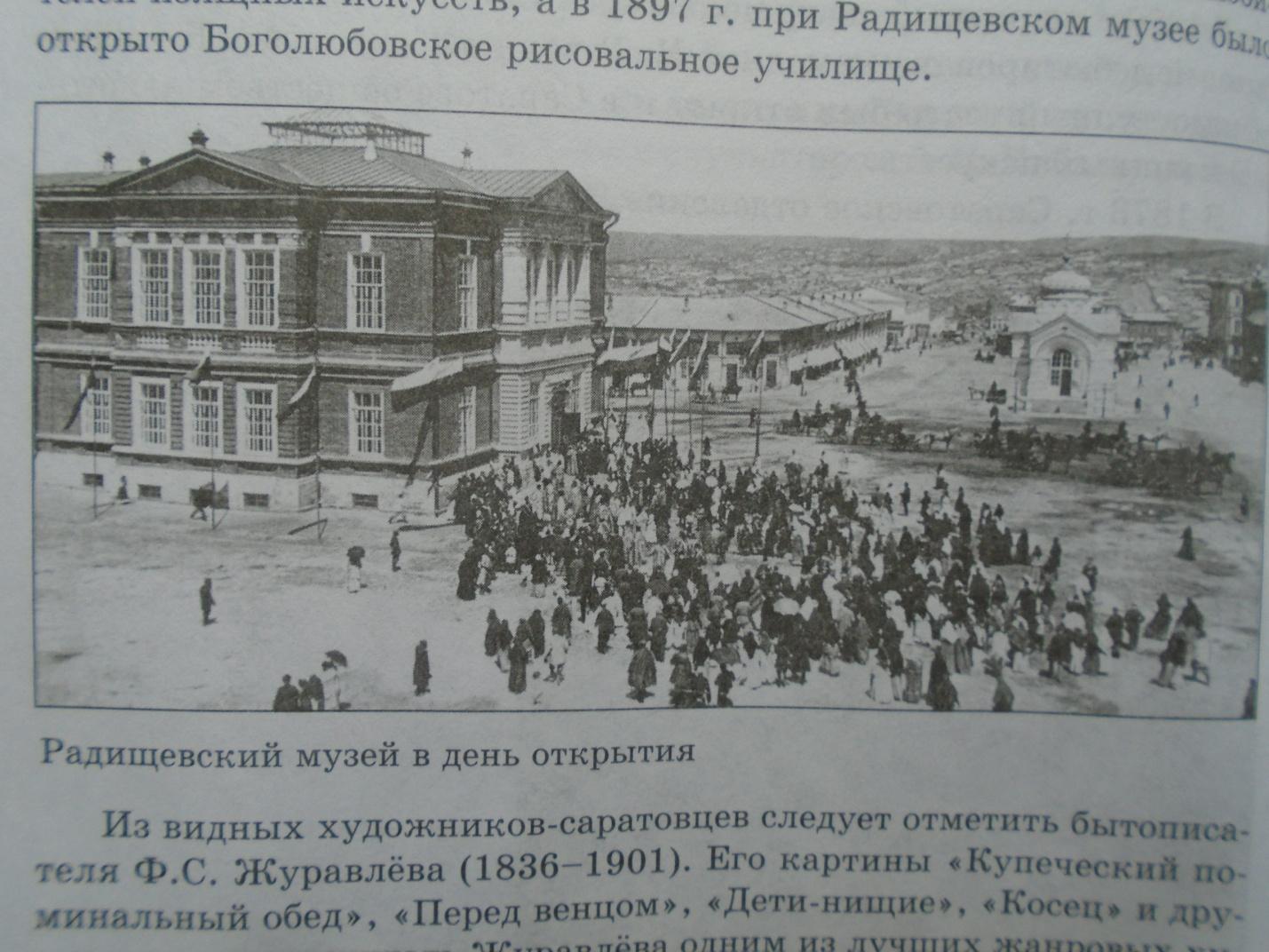

Большим событием в культурной жизни Саратова стало открытие в 1885 г. художественного общедоступного Радищевского музея- первого такого типа в России. В основу музейного собрания были положены художественные коллекции, подаренные городу А.П.Боголюбовым, известным русским художником –маринистом, внуком А.Н.Радищева.

Радищевский музей в день открытия.

Открытие музея повлияло на развитие интереса саратовцев к искусству: в 1888 г. в Саратове появилось Общество любителей изящных искусств, а в 1897 г. при Радищевском музее было открыто Боголюбовское рисовальное училище.

Ф.С.Журавлёв. Дети-нищие. 1860-е гг.

Из видных художников-саратовцев следует отметить бытописателя Ф.С.Журавлёва (1836-1901). Его картины «Купеческий поминальный обед», «Перед венцом», «Дети-нищие», «Косец» и другие позволяют считать Журавлёва одним из лучших жанровых художников того времени. В середине XIX века в архитектуре русский классицизм уступает место эклектике с её многостильем. Ярким выразителем эклектики в архитектуре Саратова был А.М.Салько (1838-1918), работавший сначала помощником архитектора, а затем городским архитектором. Наиболее интересными и удачными работами Салько того времени являются: дом Вакурова (1874 г.), 1-е реальное училище (1890г.), фельдшерская школа (1899 г.)

Вопросы и задания.

Докажите, что либеральные преобразования 1860-х гг. повлияли на развитие народного образования в Саратовском крае.

Здания каких учебных заведений, основанных во второй половине XIX века, сохранились до наших дней и что в них сейчас находится?

Расскажите о прославленных учёных второй половины XIX века, связанных с землёй саратовской.

Какие изменения произошли в развитии культуры края?

Определите, о каком событии идёт речь, и продолжите рассказ: «29 июня 1885 г. вы находитесь в толпе саратовцев, собпавшихся на Театральной площади перед новым зданием из красного кирпича. Двери открываются…»

Литература.

Авторский коллектив под руководством В.Н.Данилова. История Саратовского края с древнейших времён до наших дней. Саратов. ООО «Приволжское издательство». 2008 год.