§ 5

Культура Западной Европы в раннее Средневековье

Начать урок

План урока

- 1. Представления средневекового человека о мире.

- 2. Каролингское Возрождение.

- 3. «Семь свободных искусств».

- 4. Искусство рукописной книги.

- 5. Литература.

- 6. «Жонглёр, другим и нравом не в пример...»

Задание на урок

Подумайте, почему быстрое развитие культуры при Карле Великом получило название « Возрождение » ?

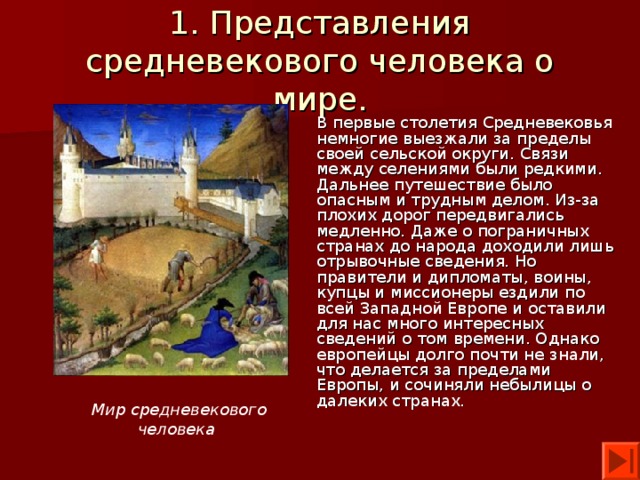

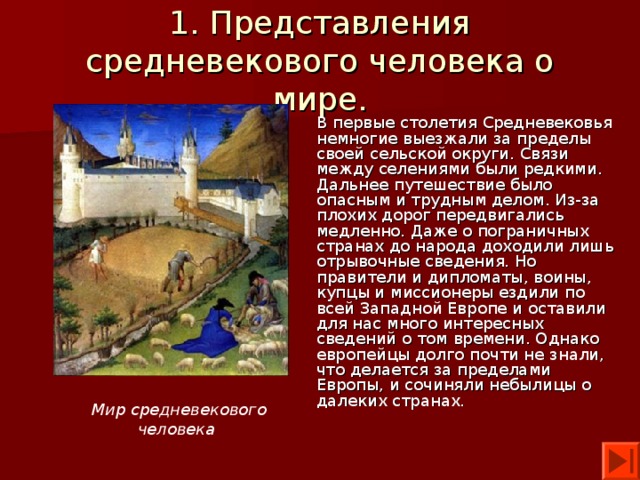

1. Представления средневекового человека о мире.

В первые столетия Средневековья немногие выезжали за пределы своей сельской округи. Связи между селениями были редкими. Дальнее путешествие было опасным и трудным делом. Из-за плохих дорог передвигались медленно. Даже о пограничных странах до народа доходили лишь отрывочные сведения. Но правители и дипломаты, воины, купцы и миссионеры ездили по всей Западной Европе и оставили для нас много интересных сведений о том времени. Однако европейцы долго почти не знали, что делается за пределами Европы, и сочиняли небылицы о далеких странах.

Мир средневекового человека

1. Представления средневекового человека о мире.

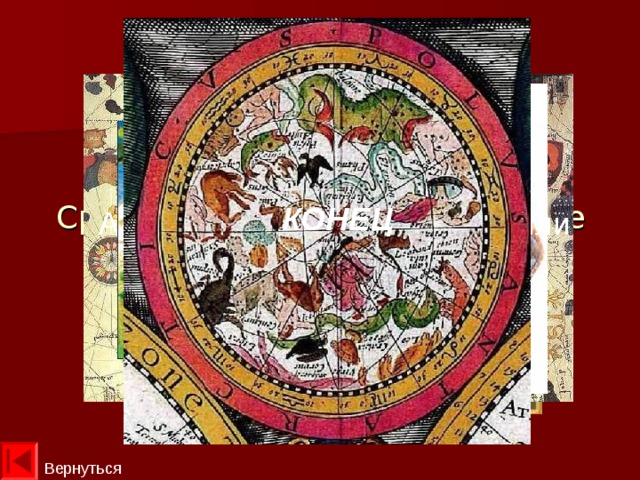

Учение древнегреческого философа Пифагора и его последователей о том, что Земля — шар, не было полностью забыто. Средневековые ученые представляли, что Земля круглая, неподвижная и находится в центре Вселенной. Но некоторые из них оспаривали шарообразность Земли, утверждая, что люди, живущие на противоположной стороне земного шара, должны были бы ходить «вниз головой», а деревья расти «вверх корнями». они представляли себе Землю в виде диска, покрытого небом, как колпаком, а по небу совершают свой путь Солнце, Луна и пять известных тогда планет.

Мир в представлении человека средневековья

1. Представления средневекового человека о мире.

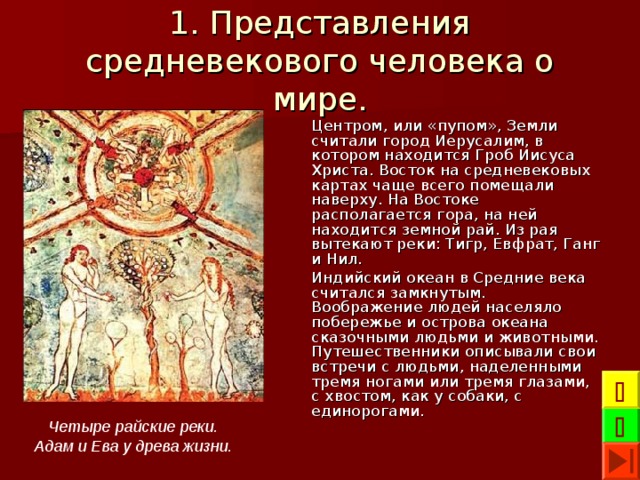

Центром, или «пупом», Земли считали город Иерусалим, в котором находится Гроб Иисуса Христа. Восток на средневековых картах чаще всего помещали наверху. На Востоке располагается гора, на ней находится земной рай. Из рая вытекают реки: Тигр, Евфрат, Ганг и Нил.

Индийский океан в Средние века считался замкнутым. Воображение людей населяло побережье и острова океана сказочными людьми и животными. Путешественники описывали свои встречи с людьми, наделенными тремя ногами или тремя глазами, с хвостом, как у собаки, с единорогами.

Четыре райские реки.

Адам и Ева у древа жизни.

1. Представления средневекового человека о мире.

Время и смену сезонов определяли по природным признакам: восходу и закату Солнца, крику петуха, фазам Луны, цветению и плодоношению деревьев и других растений, по характеру ветра и осадков. К историческому времени средневековые люди относились своеобразно. Хронисты были равнодушны к точным цифрам. Они использовали неопределенные выражения: «в это время», «тем временем», «вскоре после этого». И феодалы, и крестьяне часто путали прошлое, настоящее и будущее. Например, люди X века могли считать, что мучители Христа еще живы и их можно наказать. Даты семейной жизни, события в деревне или стране отсчитывали от церковных праздников и таких памятных событий, как смена государя, большая битва, голод или эпидемия.

День и ночь

1. Представления средневекового человека о мире.

В раннее Средневековье иногда использовали устройства для измерения времени, созданные в Древней Греции и Древнем Риме. Одни из них были связаны с капризами природы — таковы были солнечные часы. Другие устройства помогали определять только отдельные отрезки времени — это водяные и песочные часы. Ночь разделялась на «три свечи». Короткие промежутки измерялись временем, которое необходимо для прочтения молитвы Не было единой системы отсчета времени. В одних странах год начинался с праздника Пасхи, в других — с Рождества Христова. Средневековый час составлял примерно три современных часа.

По-своему люди объясняли в Средние века смену времен года. Считалось, что лето гонит прочь зиму, лишенную ярких красок, пения птиц и радостей на вольном воздухе. К зиме обращались резко: «Убирайся прочь, зима, беги, ты творишь зло!» Самым важным месяцем лета считался май — месяц обновления.

Солнечные часы.

1. Представления средневекового человека о мире.

Сутки делились на день и ночь. Ночью люди запирались в своих жилищах, освещенных лучиной, плошкой с салом и фитилем. У богачей были свечи. Средневековые законы особенно сурово карали за преступления, совершенные ночью. Ночь — это время появления сверхъестественных сил, привидений и дьявола. Ночь принадлежит ведьмам и демонам. Люди тогда говорили: «Бог даровал день живым, а ночь отдал мертвым». Поэтому монахи и все глубоко верующие люди особенно страстно молились ночью: они вели духовную битву с силами дьявола. День для средневекового человека светел и добр. Прекрасно солнце, сверкающее на латах

2. Каролингское Возрождение.

Грамотных людей не было не только среди крестьян — они редко встречались и среди феодалов. Даже короли не всегда умели читать и писать. Долгое время в Западной Европе письмом владели только служители церкви, и то не все: они должны были читать религиозные книги, знать молитвы, выступать с проповедями.

Для управления обширной страной Карлу Великому нужны были грамотные чиновники и судьи. Он понимал: чтобы возродить Римскую империю, нужно возродить культуру, и прежде всего античные знания. При нем начался подъем культуры, который историки назвали Каролингским Возрождением .

Карл Великий приглашал к своему двору образованных людей из других стран — Италии, Испании, Англии, Ирландии. Он поручил ведать школами англосаксонскому ученому монаху Алкуину. Алкуин не только организовал обучение, но и написал школьные учебники.

Карл Великий и Алкуин

Алкуин

2. Каролингское Возрождение.

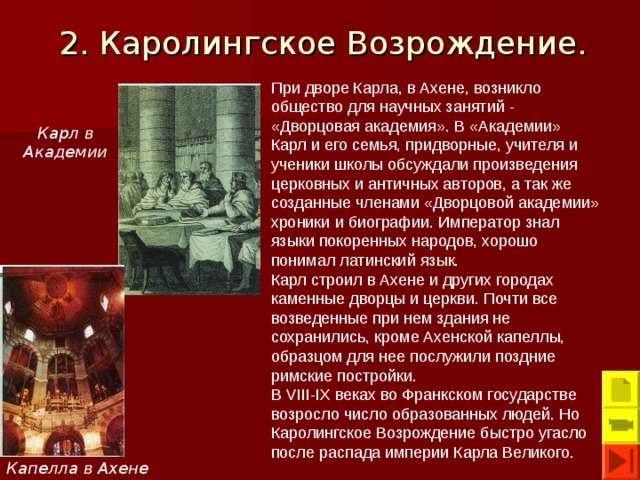

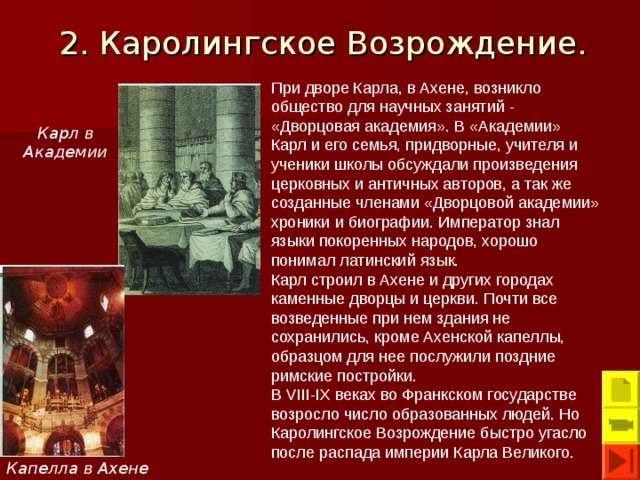

При дворе Карла, в Ахене, возникло общество для научных занятий - «Дворцовая академия». В «Академии» Карл и его семья, придворные, учителя и ученики школы обсуждали произведения церковных и античных авторов, а так же созданные членами «Дворцовой академии» хроники и биографии. Император знал языки покоренных народов, хорошо понимал латинский язык.

Карл строил в Ахене и других городах каменные дворцы и церкви. Почти все возведенные при нем здания не сохранились, кроме Ахенской капеллы, образцом для нее послужили поздние римские постройки.

В VIII-IX веках во Франкском государстве возросло число образованных людей. Но Каролингское Возрождение быстро угасло после распада империи Карла Великого.

Карл в Академии

Капелла в Ахене

3. «Семь свободных искусств».

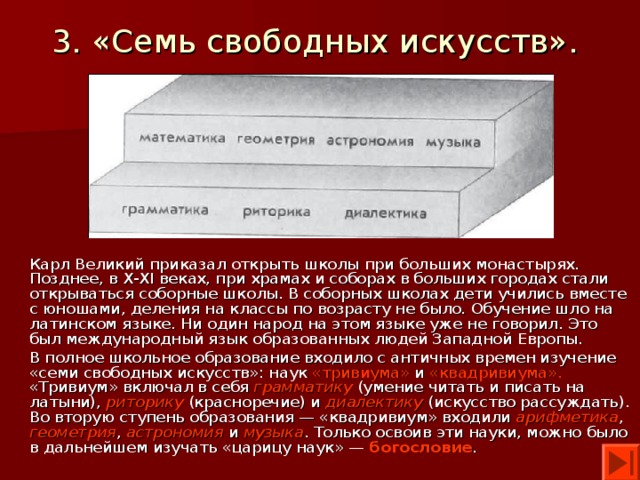

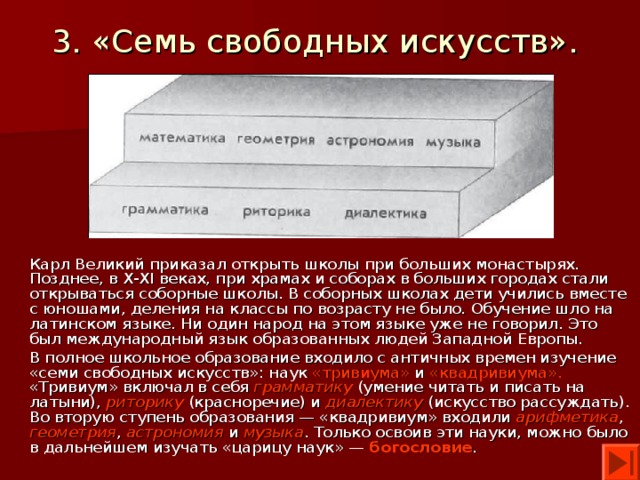

Карл Великий приказал открыть школы при больших монастырях. Позднее, в X-XI веках, при храмах и соборах в больших городах стали открываться соборные школы. В соборных школах дети учились вместе с юношами, деления на классы по возрасту не было. Обучение шло на латинском языке. Ни один народ на этом языке уже не говорил. Это был международный язык образованных людей Западной Европы.

В полное школьное образование входило с античных времен изучение «семи свободных искусств»: наук «тривиума» и «квадривиума». «Тривиум» включал в себя грамматику (умение читать и писать на латыни), риторику (красноречие) и диалектику (искусство рассуждать). Во вторую ступень образования — «квадривиум» входили арифметика , геометрия , астрономия и музыка . Только освоив эти науки, можно было в дальнейшем изучать «царицу наук» — богословие .

3. «Семь свободных искусств».

Для той эпохи очень важными были понятия «образец» и «авторитет». Предполагали, что в каждой области знания есть авторитеты - мудрецы. В диалектике безусловным авторитетом был Аристотель. В поэзии «образцовым» считался стиль Вергилия и Горация, в прозе - Цицерона. На уроках грамматики и риторики разбирались «образцовые» тексты римских поэтов и ораторов. Но самым главным «учебником», который следовало знать наизусть и уметь толковать, была Библия: Ветхий и Новый Завет. Образованным человеком считался тот, кто знал мнение авторитетов по любому поводу. Образование заключалось в заучивании цитат из авторитетов.

Науки «квадривиума» были слабо развиты. Счет долго велся римскими цифрами и был труден, обычно усваивали лишь сложение и вычитание. Умножение, деление и дроби давались немногим. Из геометрии решали простейшие практические задачи, прежде всего необходимые для строительства. Астрономию использовали, чтобы высчитывать даты церковных праздников и сроки полевых работ.

Средневековое изображение Аристотеля

Средневековая школа

4. Искусство рукописной книги.

В монастырских скрипториях развивалось искусство рукописной книги. По своему виду и материалу средневековая книга отличалась от античной. В древности книга чаще всего была папирусным свитком, в поздней римской империи— свитком из пергамена . В Средние века она приобрела современный вид сложенных и переплетенных листов пергамена. Он был прочнее, чем папирус, его можно было сгибать и писать на нем с обеих сторон. Но пергамен был очень дорог: на изготовление Библии большого формата требовались шкуры с 300 телят.

Над одной рукописной книгой в течение долгого времени трудилось много людей: одни писали текст каллиграфическим (красивым) почерком; другие затейливо украшали заглавные буквы в начале красной строки — инициалы , вписывая в них целые живописные сцены — миниатюры ; третьи делали заставки и орнамент. К этому времени был выработан единообразный четкий шрифт. Возродилось умение рисовать человеческие фигуры..

Переписчики за работой

4. Искусство рукописной книги.

Изменилось и орудие письма. В древности на папирусе писали тростниковым стержнем, а с появлением пергамена — птичьими перьями. Книг было мало, и стоили они очень дорого. Короли и знатные феодалы дарили друг другу книги в самых торжественных случаях: при заключении договоров, рождении ребенка, на свадьбу.

На Библии приносили клятвы, присягали на верность королю или сеньору. Экземпляры красиво изготовленных, огромного размера Библий с дорогими переплетами делали для соборов, где их прикрепляли цепями — чтобы не украли.

Лист рукописной книги

5. Литература.

Более всего читали Евангелия и жития святых , в которых рассказывалось о подвигах людей, признанных церковью святыми мучениками. В житиях описывалось, как они истязали себя, чтобы подавить соблазны и душой приблизиться к Богу. Герои житий совершали чудеса и терпели муки ради веры, ради правды и спасения людей, они смело боролись с несправедливостью и злом. Церковь призывала мирян подражать святым, ставила в пример их терпение, твердость в вере, милосердие и бескорыстие.

Иллюстрация к житию Святого Георгия

5. Литература.

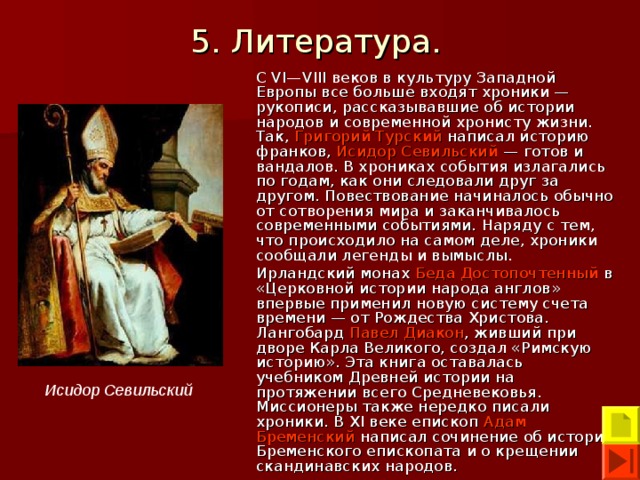

С VI—VIII веков в культуру Западной Европы все больше входят хроники — рукописи, рассказывавшие об истории народов и современной хронисту жизни. Так, Григорий Турский написал историю франков, Исидор Севильский — готов и вандалов. В хрониках события излагались по годам, как они следовали друг за другом. Повествование начиналось обычно от сотворения мира и заканчивалось современными событиями. Наряду с тем, что происходило на самом деле, хроники сообщали легенды и вымыслы.

Ирландский монах Беда Достопочтенный в «Церковной истории народа англов» впервые применил новую систему счета времени — от Рождества Христова. Лангобард Павел Диакон , живший при дворе Карла Великого, создал «Римскую историю». Эта книга оставалась учебником Древней истории на протяжении всего Средневековья. Миссионеры также нередко писали хроники. В XI веке епископ Адам Бременский написал сочинение об истории Бременского епископата и о крещении скандинавских народов.

Исидор Севильский

5. Литература.

Безвестные сказители и певцы создавали эпические песни — сказания о великих героях прошлого. Их исполняли, аккомпанируя себе на арфе или виоле. В этих песнях-рассказах исторические события переплетались с мифами и легендами. С течением времени песни разрастались, соединялись с другими песнями. Так возникли великие средневековые эпические поэмы (эпосы): англосаксонский «Беовулъф», скандинавская «Старшая Эдда», немецкая «Песнь о Нибелунгах». На протяжении всего раннего Средневековья эпосы существовали только в устной форме. В XI веке был записан французский эпос «Песнь о Роланде». В нем рассказывается о героической гибели отряда графа Роланда во время отступления Карла Великого из Испании и о мести короля франков за гибель своего племянника. Завоевательный поход в Испанию изображен в поэме как религиозная воина христиан против мусульман. Роланд наделен всеми чертами безупречного рыцаря: он справедлив, великодушен и безумно смел, совершает подвиги и погибает, чтобы не нарушить клятву верности своему сеньору.

Беовульф

Современный рисунок

Гибель Роланда

6. «Жонглёр, другим и нравом не в пример...»

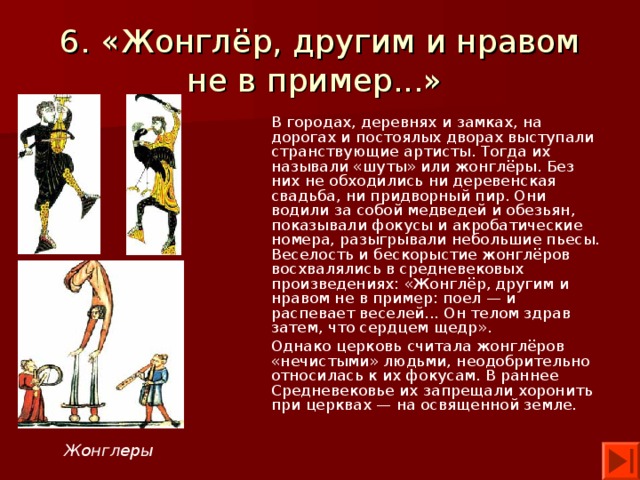

В городах, деревнях и замках, на дорогах и постоялых дворах выступали странствующие артисты. Тогда их называли «шуты» или жонглёры. Без них не обходились ни деревенская свадьба, ни придворный пир. Они водили за собой медведей и обезьян, показывали фокусы и акробатические номера, разыгрывали небольшие пьесы. Веселость и бескорыстие жонглёров восхвалялись в средневековых произведениях: «Жонглёр, другим и нравом не в пример: поел — и распевает веселей... Он телом здрав затем, что сердцем щедр».

Однако церковь считала жонглёров «нечистыми» людьми, неодобрительно относилась к их фокусам. В раннее Средневековье их запрещали хоронить при церквах — на освященной земле.

Жонглеры

Средневековое представление человека о мире

КОНЕЦ

А такими существами населяли неизвестный мир

Вернуться

Средневековая карта мира

Вернуться

Домашнее задание