Маринич Ирина Сергеевна

МБОУ «Рочегодская средняя школа»

Культурно – историческое наследие Архангельской области

Каждому современному человеку интересно культурно-историческое прошлое своей страны. Многочисленные памятники зодчества, созданные в неповторимом стиле, восхищают нас. Одним из них являются Соловецкие острова и прилегающая к ним акватория. Они имеют статус особо охраняемой территории и музея-заповедника, духовный центр островов – Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь – внесен в списки Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно десятки тысяч туристов и паломников прибывают в эти святые места, чтобы познакомиться с их драматической историей, увидеть оплот православия на Крайнем Севере России, насладиться нетронутой природой, суровой и умиротворяющей одновременно. На Соловках все поражает своей основательностью и незыблемостью: грандиозные каменные стены кремля, дороги и дамба на валунном основании, сотни лет не знавшие ремонта, но до сих пор служащие людям. Удивляют десятки километров рукотворных каналов, соединяющих сотни божественной красоты озер, бескрайние луга, созданные тружениками-монахами. Здесь все дышит гармонией, соединившей в себе красоту природы и плоды человеческого труда.

Соловецкие острова, край суровой северной природы, – крупнейший по площади архипелаг Белого моря, расположенный в западной его части, в 165 км от Полярного круга. Общая площадь архипелага – 347 км². Кроме крупных островов – Большого Соловецкого, Анзерского, Большой и Малой Муксалмы, Большого и Малого Заяцкого, – архипелагу принадлежат также сотни маленьких островков. Административно Соловецкие острова входят в состав Приморского муниципального района Архангельской области.

Карта Соловецких островов с достопримечательностями

Освоение Соловецких островов началось еще во времена неолита, когда здесь появились аборигенные обитатели Поморья – протосаамы, промышлявшие охотой на морского зверя и рыбной ловлей. Известно, что во II-I веках до н. э. протосаамы хоронили на островах своих усопших, возводя над их могилами курганы – насыпи из валунного камня, образовавшие со временем целые лабиринты. Оба названия архипелага – Соловецкие острова и Соловки – имеют саамские корни: по-саамски «suollek» означает «острова». Вероятно, в этих местах саамы совершали языческие обряды вплоть до времен Средневековья.

С XI века в акватории Белого моря все чаще стали появляться парусно-гребные суда новгородских ушкуйников – военизированных дружин, занимавшихся также торговым промыслом. Вслед за ними эти края начали осваивать иноки, селившиеся в скитах в полном отрешении от мира. В 1429 году на Большой Соловецкий остров прибыли монахи Савватий и Герман. Здесь, в 13 км от того места, где позже был возведен монастырь, они водрузили крест и обустроили келью. Вскоре к ним присоединился Зосима, уроженец Поморья, раздавший свое имущество бедноте и решивший отречься от мирских сует. С именами Савватия, Германа, Зосимы и связано основание в 1436 году Соловецкого монастыря, ставшего со временем одним из самых почитаемых в России. С середины XV века на архипелаге начали обустраиваться первые его постоянные жители – монахи и послушники монастыря. Постепенно они организовали здесь крепкую религиозно-хозяйственную общину. В 1548 году настоятелем обители стал монастырский монах Филипп. Этот игумен, потомок боярского рода Колычевых, проявил себя незаурядным руководителем. При нем на Соловках вместо деревянных культовых сооружений начали строить каменные, возводили хозяйственные постройки, прокладывали дороги, озера соединили каналами, создали собственный флот. Вблизи самого монастыря были обустроены прудки-садки,

где разводили рыбу, а на острове Большая Муксалма разбили просторные пастбища и разместили скотный двор.

Во второй половине XVI века, во время Ливонской войны, шведы, обеспокоенные активностью соловецкого торгового судоходства, не раз направляли в островную акваторию свои военные корабли. В ответ по указу Ивана Грозного для защиты Беломорья на Большом Соловецком острове была возведена крепость, где разместился гарнизон во главе с воеводой.

В XVII веке на Соловках произошли трагические события. Монастырская братия, отвергнувшая церковные реформы московского патриарха Никона, взбунтовалась и оказала сопротивление царскому войску. Восстание было жестоко подавлено воеводой Иваном Мещериновым.

В 1854 году, во время Крымской войны, Соловецкий монастырь подвергся длительной бомбардировке из пушек английских фрегатов. Однако результатом атаки стали лишь легкие повреждения отдельных сооружений, человеческих жертв не было. Такое чудо подтвердило авторитет монастыря среди верующих.

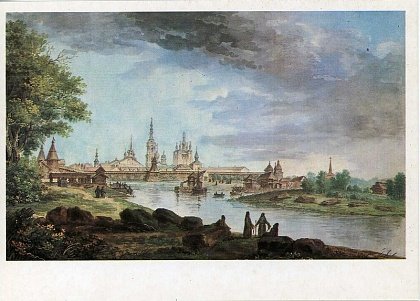

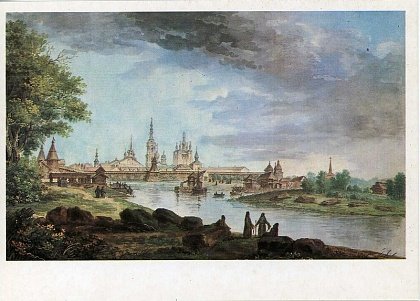

Бомбардирование Соловецкого монастыря двумя британскими пароходами в 1854 году. На заднем плане видны очертания Соловецкого монастыря и бухты Благополучия.

В середине XIX века русские гидрологи и биологи всерьез занялись исследованиями в Беломорском регионе. Первая научная экспедиция на Соловецкие острова была направлена в 1876 году, а в 1881 году на Большом Соловецком острове обустроили биологическую станцию, первую на Белом море. В 1912 году на самотечном канале вблизи Святого озера была построена гидроэлектростанция, одна из первых в России.

Размеренную и созидательную жизнь благочестивых островитян разрушила революция 1917 года. Новой власти приглянулись крепкие монастырские стены, за которыми в 20-х годах без лишних затрат обустроили тюрьму. В монастырских помещениях и до пришествия большевиков содержались преступники и еретики. Но, если за четыре предыдущих века здесь были заточены чуть более трехсот узников, то лишь за пару десятков лет в застенках СЛОНа (Соловецкого лагеря Особого назначения), а позже исправительного учреждения, подчиненного ГУЛАГу, пребывало порядка сотни тысяч людей. В 1941 году пенитенциарная структура на Соловецких островах была расформирована.

В 50-х годах прошлого века Соловки стали доступны для посещения, и информация о бедственном положении древних построек получила общественный резонанс. В следующем десятилетии здесь приступили к реставрационным работам, а в 1967 году начал свою деятельность Соловецкий историко-архитектурный музей-заповедник. В 1989 году на Соловках была зарегистрирована религиозная община, а спустя год – впервые после «лагерной» эпохи на Большом Соловецком острове – священники отслужили Божественную литургию. Днем возрождения Соловецкой обители считается 25 октября 1990 года.

Ландшафт Соловецких островов определил древний ледник, «проутюживший» их поверхность около 13 тысяч лет назад. После таяния мощного ледяного покрова, на островах остались его следы – огромные валуны кристаллических пород, принесенные издалека движущимся льдом, отступающим на север. Валуны выстраиваются в гряды, их называют моренами. Песчаный покров Соловецких островов также ледникового происхождения. Это истертые могучей силой ледника кристаллические скалы. На Соловках встречается немало месторождений принесенных сюда полудрагоценных и поделочных минералов – полупрозрачного кварца мусковита, красных гранатов, пироксена, зеленого жадеита, напоминающего драгоценный нефрит.

Рельефные очертания Соловецких островов изменчивы и изобилуют пологими спусками и подъемами, впечатляющих возвышений здесь нет. Высшая точка архипелага – гора Голгофа, расположенная на острове Анзер. Ее высота составляет 200 метров. Неологические сооружения на берегах архипелага – одна из загадок археологии. Большинство из них представляют собой так называемые «лабиринты» - невысокие (до 40 см) закруглённые наземные сооружения, выложенные из небольших по размерам булыжников, по форме напоминающие спираль. (Приложение 2) За сложность и замысловатость их извивающихся линий, создающих запутанный, хотя в целом и организованный рисунок, они и получили своё название. Характерно, что «лабиринты» имеют один вход и выход. Следуя по дорожке между камнями, человек, не пересекая барьера, через некоторое время выходит на то место, откуда он начал движение. Подобные памятники помимо Соловецких островов, где их особенно много на Большом Заяцком острове, встречаются в Карелии и Мурманской области, в странах Северной Европы – Финляндии, Швеции, Норвегии, свидетельствуя о единых истоках культуры племен, заселявших эти территории.

С начала прошлого столетия русские учёные пытались разгадать тайну соловецких «лабиринтов» - их происхождение, датировку, назначение. Местное население из-за незатейливости и запутанности рисунка называло их «вавилонами», связывая их со святилищами идолов, сооружениями в честь божеств.

В начале XX столетия впервые была сделана попытка связать "святые места" с другими каменными сооружениями, расположенными рядом с «лабиринтами», курганами, дольменами. Наиболее плодотворный вклад в изучение «лабиринтов» внесли советские ученые, однако и по настоящее время нет единства мнений о назначении этих сооружений. Так, есть предположение, что «лабиринты» в комплексе с грудами камней были священным местом, связанным с заупокойным культом предков древних финских племен. Каменные груды при этом служили местом погребения, а в «лабиринтах» должны были заблудиться души умерших в случаях нежелательного для родственников посещения. Существует мнение о культово-промысловом назначении "лабиринтов", которые располагаются в прибрежной зоне вблизи морских тоней и их структура напоминает ловушки для рыбы. Отсюда следовало, что они сооружались с целью обеспечения удачного рыбного промысла. Современные

исследователи соловецких «лабиринтов» пришли к выводу о пространственной и функциональной связи «лабиринтов» с каменными курганами. При разборке ряда курганов на Большом Заяцком острове были обнаружены следы захоронений и отдельные орудия труда. Данные находки позволили высказать мнение о существовании здесь протосаамских святилищ, состоявших как из сооружений культово-промыслового назначения («лабиринты»), так и погребального (каменные курганы), относящихся ориентировочно ко II-I тысячелетиям до нашей эры. В 1975 году на острове Большая Муксалма недалеко от моря была

обнаружена дюнная стоянка, давшая значительное количество кремневых наконечников стрел, нуклеусов, ножей, скребков, отщепов. На основании анализа керамики с гребенчатой орнаментикой удалось установить дату - вторая половина II тысячелетия до нашей эры. Исследования неолита Соловецких островов продолжаются и в настоящее время.

Остров Заяцкий Лабиринты

Раннее заселение Соловков не означало, что они стали местом постоянного обитания приморских племен. В условиях дальнего Севера при примитивной технике каменного века использоваться они могли лишь в летнее, удобное для судоходства время. Отсутствие четких хронологических рамок бытования известных памятников препятствует установлению граниды между неолитической и средневековой культурой. Не исключено, что первобытные святилища использовались беломорскими племенами и в I тысячелетии нашей эры и даже позже, вплоть до появления на побережье Белого моря первых новгородских данников, «промышленных» людей и миссионеров, постепенно внедривших здесь феодальные отношения и новые, христианские верования. Значительное количество сохранившихся неолитических памятников свидетельствует о терпимости монахов к непонятным для них языческим сооружениям. Но утверждались и новые символ христианства - кресты не только были способом самоутверждения христианских поселенцев, но и символом их бедствий и утрат. Еще при Филиппе Колычеве множество деревянных крестов стояло здесь на каменных насыпях в память о людях, погибших в море или в тяжелой борьбе сумевших избежать морской катастрофы. До начала XX столетия обетные и поклонные кресты, сменяя друг друга, были характерным мотивом пейзажа Заяцкого острова, свидетельствуя о сложных и трагических судьбах людей, обживавших эти места.

Линию пологих берегов Соловецких островов, местами покрытых редким травостоем, сплошь усеянных причудливой формы валунами, четко очерчивает лес, кое-где подходящий почти к самой воде, а где-то отступающий от нее на пару сотен метров. Приливы и отливы меняют пейзаж. Дважды в день морские воды стремительно подбираются к островным берегам и замирают лишь у кромки леса, принося с собой водоросли, которые затем сплошной полосой очерчивают береговую линию. Отливы, в свою очередь, обнажают песчаный берег с разбросанными по нему камнями и оранжево-красными валунами. Большую часть Соловецких островов занимают леса, сосновые и лиственные, березовые рощи. В чаще много бурелома, стволы деревьев, долгие годы, пролежавшие на земле, почти сплошь покрылись зарослями черники, брусники, голубики. К концу лета кустарники расцвечиваются созревшими ягодами, лесные полянки вспыхивают пунцовыми красками соцветий иван-чая и наполняются нежным ароматом медуницы.

Еще одно украшение соловецких лесов - вереск. В пору своего цветения он застилает землю сплошным ковром из мельчайших фиолетовых цветочков, создавая восхитительную гармонию с насыщенными зелеными красками леса. Осенью соловецкие леса превращаются в грибное царство.

Леса Соловецких островов

На Соловках рек нет, зато здешние озера, воспетые в народных легендах и не раз описанные в русской литературе, просто ошеломляют своей красотой. Кажется, зеркальные водоемы раскинулись на островах хаотично – порой компактными группами, иногда вытянувшись в цепь, а иногда – вразброс. Однако в этом живописном беспорядке есть определенная система, выстроенная самой природой. Разнообразна и форма водоемов. Некоторые озера идеально круглые, другие – эллипсовидные, третьи – изогнуты в виде подковы. Многие из них безымянны, а названия других неоднократно менялись на протяжении веков.

Сколько озер на Соловецких островах, точно не известно. Согласно одним данным, здесь 492 водоема, в других источниках говорится о 562 озерах. Возможно, виной тому – зацветание некоторых водоемов, на позднейшей стадии которого они превращаются в болота. Сами болота занимают немалую часть Соловков (исключение – Заяцкие острова, где их нет). Значительная часть территории Соловецких островов представляет собой луга, по большей части рукотворные. Качество трав здесь первоклассное, кое-где они достигают человеческого роста. Фауна Соловков разнообразием не отличается, однако это компенсируется многочисленностью животных. В лесах можно встретить северных оленей, лис, белок, зайцев. Крупных хищников здесь нет, однако местные комары вполне заслуженно прозваны островитянами кровожадными упырями. В прибрежных морских водах обитают: нерпы, белухи, морские зайцы, гренландские тюлени, сельдь, в озерах водятся окуни, щуки, налимы, плотва. Богат мир пернатых, так как через Онежский залив и Соловецкие острова пролегает маршрут миграции перелетных птиц.

Наиболее значимые историко-архитектурные и духовные памятники Соловков расположены на Большом Соловецком острове. Здесь сосредоточены основные культовые сооружения, пустыни и скиты.

Большой Соловецкий остров, напоминающий своими очертаниями треугольник, – крупнейший остров Белого моря. Его капризно изрезанная береговая линия создает живописные мысы, заливы, полуострова. Расстояние между крайними северными и южными точками острова – 24,7 км, линия запад – восток составляет 15,8 км. Центральная часть острова изобилует холмами и возвышенностями, которые здесь именуются горами, хотя их высота не превышает 60 м. Эту гряду перемежает густая сеть озер. Высшая точка Большого Соловецкого острова – гора Секирная (73,5 м). На ее вершине расположен Вознесенский скит Соловецкого монастыря, основанный почти два столетия назад. Южный район представляет собой впадину, большую часть которой занимают торфяные болота и полузаросшие озера. Опоясывая остров, по всему периметру побережья тянется лес. Северные и восточные берега – царство роскошных сосновых боров, защищающих мощной стеной центральные районы острова от ветров. На южном побережье растет лиственный лес.

На узкой полоске суши между Святым озером и заливом Благополучия, открытым морю и почти на 2 км врезающимся вглубь острова, расположился Соловецкий кремль – ядро Соловецкого монастыря. С его посещения тысячи паломников и туристов начинают свое знакомство с Соловками. Неподалеку от архитектурно-исторического комплекса находится административный центр архипелага – поселок Соловецкий.

Стройные силуэты древних построек, постепенно вырисовывающиеся по мере приближения к острову, поражают своей грандиозностью. С востока к древним стенам вплотную примыкает Святое озеро, являющее неотъемлемой частью великолепной архитектурной композиции. Трудно поверить, что фортификационные стены, сложенные из громадных каменных блоков, – результат человеческого труда, а Святое озеро – котлован, образовавшийся при проведении работ по соединению соловецких озер в единую гидротехническую систему.

Бухта Кислая, Большой Соловецкий остров

В облике Соловецкого кремля соединены архитектурные традиции русского военно-оборонительного зодчества и архитектурные черты, присущие скандинавским крепостным постройкам. Неповторимое своеобразие облику кремля придают его выступающие за линию стен башни, каждая из которых имеет собственное название и особую историю. Строительство крепостного сооружения продолжалось 11 лет и было закончено к 1594 году.

Соловецкий кремль

Парадный вход в монастырские владения монастырские владения именуется Святыми воротами. Они находятся в западной части крепостной стены и представляют собой широкий арочный пролет. Территория архитектурного комплекса условно разделена на зоны. В центре – соборный комплекс, окруженный жилыми и хозяйственными постройками, на юге – двор с мельницей, на севере – бывшие тюремные постройки.

Пушка в Прядильной башне Соловецкого монастыря

Сердце кремля – соборный комплекс, который вместе с крепостными башнями и определяет его неповторимый силуэт. Он создавался на протяжении почти трех веков, но главные строения относятся к XVI-XVII столетиям. Доминирующее сооружение – трехъярусный Спасо-Преображенский собор, являющийся символом величия Соловецкого монастыря. Этот пятиглавый храм был возведен в XVI веке и своим суровым обликом напоминает крепость. Толщина его стен в некоторых местах – около пяти метров, а угловые приделы схожи с крепостными башнями. На первом ярусе собора находятся сводчатые помещения, использовавшиеся в основном для хозяйственных нужд, на втором – помещения самого храма, на третьем – четыре придела.

Выдающейся достопримечательностью является и Успенский трапезный комплекс, с сооружения которого началось каменное строительство на Соловецких островах. В него входят Успенская церковь, Трапезная и Келарская палаты. В праздничные дни в Трапезной и сегодня накрываются столы для гостей и братии, а в монастырской пекарне до сих пор выпекают вкуснейший монастырский хлеб.

В комплекс древних построек входит и Благовещенская церковь, выстроенная в лучших традициях отечественного храмового зодчества.

Неподалеку от монастырских стен, на живописном берегу Игуменского озера, расположена Филиппова, или Иисусова, пустынь. Еще в XVI веке игумен Филипп уединялся здесь, проводя время в безмолвных молитвах. Согласно летописи, однажды ему явился Иисус Христос, после чего игумен своими руками построил у озера деревянную часовню. В середине XIX века часовню перестроили в храм имени Иконы Божией Матери, позже возвели каменный келейный корпус. В 1935 году здесь в заточении работал Павел Флоренский, знаменитый религиозный деятель, философ и ученый.

Игуменского озера Филиппова пустынь

Приблизительно в 4 км от Соловецкого кремля, на берегу озера Нижний Перт находится Макариевская пустынь. Этот уголок Соловецких островов, окруженный холмами, часто именуют дачей архимандрита Макария, хуторком Горка, Ботаническим садом. Здешний уникальный микроклимат издавна полюбился монастырским настоятелям. В начале XIX века один из них, архимандрит Макарий, обустроил тут деревянную часовенку и две кельи: для собственного уединения и проживания иноков. Затем здесь был построен скромный двухэтажный домик, а окрестную землю начали возделывать. Тут появились огороды, на склонах холмов монахи обустроили террасы, где разбили цветники, высадили ягодные кустарники, кедровые деревья, яблони, а в отапливаемых оранжереях они выращивали дыни и арбузы. Сегодня здесь обустроен Ботанический сад Соловецких островов, где всего в 160 км от Полярного круга цветут сады с черемухой, сиренью, яблонями, благоухают розы. В Ботаническом саду представлено более 700 видов растений, высаженных в разные исторические периоды.

Ботанический сад Макариевская пустынь

В 11 км от монастыря, на Секирной горе, расположен Свято-Вознесенский скит, основанный в XIX веке. Здесь выстроена каменная трехъярусная церковь, на куполе которой находится маяк. Издавна с заходом солнца иноки зажигали фонарь, чтобы указать путь мореплавателям и рыбакам. Говорят, его свет был виден за 100 км. Маяк работает и в наши дни.

Свято-Вознесенский скит

В 13 км к северо-западу от Соловецкого кремля находится Савватиевский скит. До XVIII века в этих местах уединялись монахи-отшельники, после в летнюю пору здесь жили монастырские рыбаки и сенокосы. В середине XIX века тут возвели каменную церковь и келейный корпус. В послереволюционные годы скит служил местом заточения эсеров и меньшевиков, а в 40-х годах прошлого века здесь размещалась школа юнг ВМФ.

Савватиевский скит

Одна из самых древних пустыней на Соловецких островах – Исааковская. Она расположена в красивой местности, в окружении богатых рыбой озер. Известно, что уже в XVII веке тут стояла деревянная часовенка, посвященная Исааку Далматскому, позже был построен келейный корпус. В XVIII столетии пустынь стала центром рыболовства. В «лагерную» эпоху тут велись лесозаготовки.

Исааковская пустынь

Соловки — по-настоящему удивительное место, собравшее в себе всё самое чистое, светлое, удивительное. Все его краски такие нежные, неяркие, но тем и особенные. Единственная в своем роде природа, сохранившая собственную индивидуальность, которую раньше не ценили, сейчас же привлекает все больше и больше внимания.

Литература

Скопин. В. В. На Соловецких островах, Искусство. Москва. 1991, 200 стр.

Википедия. Соловецкие_острова. https://ru.wikipedia.org/wiki/

Европейский Север. Соловецкие острова. https://dzen.ru/b/Y1ZUt8Nd4As97Htu

Карта Соловецкие острова https://wikiway.com/upload/iblock/ed5/Karta-Solovetskikh-ostrovov-s-dostoprimechatelnostyami.jpg

Соловецкие острова – информация и фото. https://wikiway.com/russia/solovetskie-ostrova/

Фотофорум. https://www.photoforum.ru/f/photo/000/247/247728_68.jpg

2